Первый слайд презентации: Адаптационный потенциал в классических трудах Г.Селье

Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Омской области, заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК РСЦ БУЗОО «ОКБ», к.м.н. Борт Антон Андреевич

Слайд 2

Проблема единства организма и среды в биологических науках ставилась многократно и в разных аспектах. Со времени Ламарка и Дарвина она стала узловой, главным образом в плане глубокого изучения факторов, обусловливающих эволюцию органического мира. Почти в это же время, медицинская наука и ее основа - физиология вплотную столкнулись с другим аспектом этой проблемы: механизмами нарушения и восстановления единства организма и среды. В 60-х годах XIX столетия выдающийся французский физиолог Клод Бернар существенно развил представление о единстве организма и среды, выдвинув концепцию о постоянстве внутренней среды организма, являющейся непременным условием его существования, сохранение вида и эволюцию животного царства

Слайд 3

В период развития этих представлений Клода Бернара физиология обогатилась фундаментальным открытием. Речь идет о центральном торможении, установленном И. М. Сеченовым (1863) Легко установить преемственную связь между этим открытием и всем последующим развитием рефлекторной теории И. М. Сеченова, И. П. Павлова и Н. Е. Введенского, вскрывшей основные механизмы саморегуляции, координации и интеграции функций. Именно эта теория определила общие закономерности приспособления высших животных к условиям их существования. Для медицинской науки существенно то, что чрезвычайные раздражители или необычный размер ежедневных условий существования организма, которые, по И. П. Павлову (1900), выступают в качестве патогенных факторов, нарушают механизмы саморегуляции функции, резко суживают диапазон уравновешивания организма со средой и тем самым ограничивают коренную способность живых существ поддерживать постоянство своей внутренней среды. Но организм обладает возможностями и при этом восстанавливать свою целостность и нарушенную уравновешенность со средой или же нередко компенсировать утраченные функции и этим путем обеспечивает выздоровление. Важно отметить, что с точки зрения рефлекторной теории патогенные раздражители сами выступают в качестве стимуляторов таких реакций, которые носят защитно-приспособительный характер

Слайд 4

Классические исследования Л. А. Орбели (1935) об адаптационно- трофической функции симпатической нервной системы вскрыли новые стороны механизмов, обеспечивающих уравновешиваемость организма, постоянство его внутренней среды. Оказалось, что эта часть нервной системы играет важную роль в изменении функциональных свойств различных органов и систем, в том числе центральной нервной системы, в соответствии с потребностью в адаптации их к текущим задачам функционирования организма Представления о механизмах, поддерживающих постоянство внутренней среды, расширились и углубились системными исследованиями А. Д.Сперанского (1935) о нервной трофике, создавшего общие основы учения о механизмах заболевания и выздоровления. Почти одновременно известный американский физиолог Вальтер Кеннон (1929, 1932) сформулировал принцип гомеостазиса. Он показал, что единство и постоянство внутренней среды организма поддерживаются цепью сложных и многообразных процессов, где важная, почти универсальная и во многом инициальная роль принадлежит функции симпатико-адреналовой системы.

Слайд 5

В 1936 г. в номере от 4 июля журнала « Nature » в разделе «Письма к редактору» была напечатана краткая, состоящая всего лишь из 74 строк, заметка молодого исследователя Ганса Селье под заглавием: «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами». Отсюда и датируется начало концепции «стресса». I. «Alarm reaction» «General Adaptation Syndrome» II. «Resistance phase» III. «Exhaustion phase»

Слайд 6

Ганс Селье (Янош Шейе ) родился в Вене в 1907 году в семье врача-венгра, имеющего собственную хирургическую клинику в городе Комарно, Австро-Венгрия, и его жены-австрийки. После развала Австро-Венгерской империи городок оказался на территории Чехословакии, и именно в этой стране Селье получил образование — на медицинском факультете Пражского университета. Затем он продолжил учёбу в Риме и Париже. Селье стал доктором медицины и химии в Праге в 1929 году, в 1931 году он отправился в Университет Джонса Хопкинса на стипендию Фонда Рокфеллера, а затем отправился в Университет Макгилл в Монреале, где начал исследовать вопрос о стрессе в 1936 году. В 1945 году он перешёл в Монреальский университет, где у него было 40 сотрудников и 15000 лабораторных животных. В 1949 году он был номинирован на Нобелевскую премию. Селье умер 16 октября 1982 года в Монреале, Канада.

Слайд 7

Ещё в Праге, работая в университетской клинике инфекционных болезней, Селье обратил внимание на то, что первые проявления разнообразных инфекций (слабость, температура, снижение аппетита) совершенно одинаковы; различия появляются спустя несколько дней. Тогда же он стал разрабатывать свою гипотезу общего адаптационного синдрома, согласно которой болезнетворный фактор обладает пусковым действием, включающим выработанные в процессе эволюции механизмы адаптации. Селье сформулировал концепцию стресса, как состояние организма, находящегося под угрозой нарушения гомеостаза. Он рассматривал физиологический стресс как ответ на любые предъявленные организму требования и считал, что с какой бы трудностью ни столкнулся организм, с ней можно справиться двумя типами реакций: активной, или борьбы, и пассивной, в виде бегства от трудностей или готовности терпеть их. Селье не считал стресс вредным, а рассматривал его как реакцию, помогающую организму выжить. Также он ввёл понятие болезней адаптации. Он назвал отрицательный стресс дистрессом и положительный стресс — эустрессом.

Слайд 8

В экспериментах на животных выяснилось, что те же самые сочетания изменений внутренних органов, которые вызываются впрыскиванием вытяжек из желез, обнаруживаются также при воздействии холода и жары, при инфекциях, травмах, кровотечениях, нервном возбуждении и многих других раздражителях. Это воспроизведенный в эксперименте "синдром болезни", модель, поддающаяся количественной оценке. Влияние различных факторов сравнивалась им, например, по степени вызванного ими увеличения надпочечников или атрофии вилочковой железы. Эта реакция была впервые описана в 1936 г. как "синдром, вызываемый различными вредоносными агентами", впоследствии получивший известность как общий адаптационный синдром (ОАС), или синдром биологического стресса.

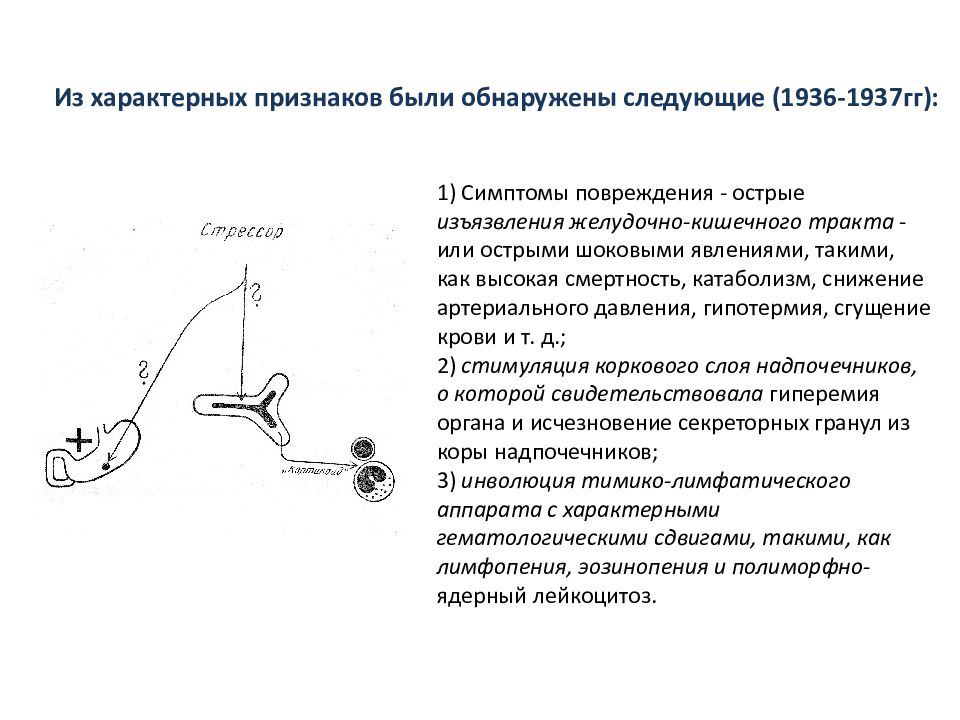

Слайд 9: Из характерных признаков были обнаружены следующие (1936-1937гг):

1) Симптомы повреждения - острые изъязвления желудочно-кишечного тракта - или острыми шоковыми явлениями, такими, как высокая смертность, катаболизм, снижение артериального давления, гипотермия, сгущение крови и т. д.; 2) стимуляция коркового слоя надпочечников, о которой свидетельствовала гиперемия органа и исчезновение секреторных гранул из коры надпочечников; 3) инволюция тимико-лимфатического аппарата с характерными гематологическими сдвигами, такими, как лимфопения, эозинопения и полиморфно- ядерный лейкоцитоз.

Слайд 10: Этапы уточнения механизма стресс-реакции

После 1936 г. были выявлены добавочные, ранее неизвестные биохимические и структурные изменения организма в ответ на неспецифический стресс. Особое внимание врачи-клиницисты уделяли биохимическим сдвигам и нервным реакциям. Успешно изучалась также роль гормонов в реакциях стресса. Теперь все признают, что экстренное выделение адреналина - это лишь одна сторона острой фазы первоначальной реакции тревоги в ответ на стрессор. Для поддержания гомеостаза, столь же важна ось гипоталамус - гипофиз - кора надпочечников. Происходит сморщивание вилочковой железы и многие другие сопутствующие изменения: атрофия лимфатических узлов, торможение воспалительных реакций и продуцирование сахара (легкодоступный источник энергии). Типичное проявление стрессовой реакции - образование язвочек пищеварительного тракта (в желудке и кишечнике). Их возникновение облегчается высоким содержанием кортикоидов в крови, но автономная нервная система тоже играет роль в их появлении

Слайд 11: Нейро-гуморальная инициация

Активация передних и средних ядер гипоталамуса приводит к освобождению так называемых рилизинг-факторов ( кортикотропин-рилизинг-гормон ), направляющих функцию переднего гипофиза, секрецию тропных гормонов ( адренокортикотропного гормона гипофиза ). Последний, в свою очередь, стимулирует повышенное выделение глюкокортикоидов из пучковой зоны коры надпочечников - кортизола (гидрокортизона) и кортикостерона. Активация заднего гипоталамуса приводит к повышению тонуса симпатико-адреналовой системы. При этом повышается тонус симпатической НС, усиливается освобождение норадреналина из симпатических нервных окончаний, а из мозгового вещества надпочечников выделяется в кровь адреналин, что приводит к значительному повышению уровня катехоламинов в крови. Активация гипоталамуса и симпатической НС способствует также усиленной секреции β-эндорфинов из промежуточной доли гипофиза и метэнкефалинов из надпочечников. Согласно современным представлениям опиоидные пептиды принимают участие в регуляции активности нейронов структур ЦНС, угнетают процессы выделения и рецепции катехоламинов

Слайд 12

Биохимические исследования стресса показали, что постоянство внутренней среды поддерживается двумя основными типами реакций: синтоксической (от греческого syn - вместе) и кататоксической (от греческого саtа - против). Чтобы противостоять различным стрессорам, организм должен регулировать свои реакции посредством химических сигналов или нервных импульсов, которые либо прекращают, либо вызывают борьбу. Вероятно, в процессе эволюции живые существа научились защищаться от всяческих нападений (исходящих как изнутри, так и извне) с помощью двух основных механизмов, помогающих сосуществовать с агрессором ( синтоксические ) либо уничтожить его ( кататоксические ). К наиболее эффективным синтоксическим гормонам относятся кортикоиды. Они тормозят воспалительный процесс и другие существенно важные защитные реакции иммунитета. Они также обладают выраженным тормозящим влиянием на иммунологическую реакцию отторжения чужеродных тканей (например, пересаженного сердца или почки). Зачем же тормозить воспаление?

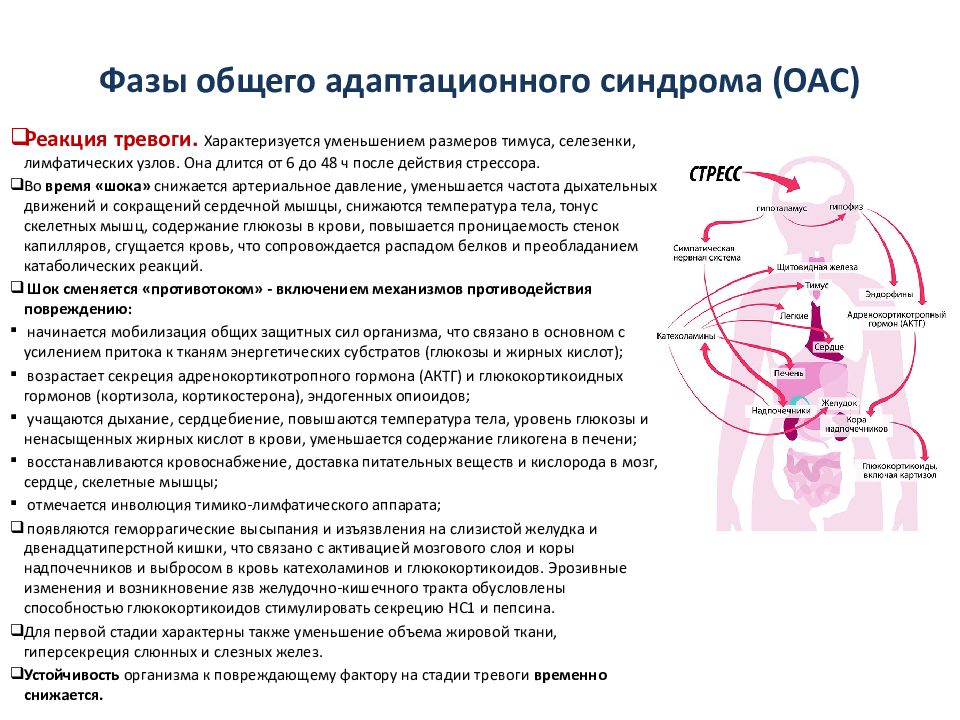

Слайд 13: Фазы общего адаптационного синдрома (ОАС)

Реакция тревоги. Характеризуется уменьшением размеров тимуса, селезенки, лимфатических узлов. Она длится от 6 до 48 ч после действия стрессора. Во время «шока» снижается артериальное давление, уменьшается частота дыхательных движений и сокращений сердечной мышцы, снижаются температура тела, тонус скелетных мышц, содержание глюкозы в крови, повышается проницаемость стенок капилляров, сгущается кровь, что сопровождается распадом белков и преобладанием катаболических реакций. Шок сменяется «противотоком» - включением механизмов противодействия повреждению: начинается мобилизация общих защитных сил организма, что связано в основном с усилением притока к тканям энергетических субстратов (глюкозы и жирных кислот); возрастает секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) и глюкокортикоидных гормонов (кортизола, кортикостерона ), эндогенных опиоидов ; учащаются дыхание, сердцебиение, повышаются температура тела, уровень глюкозы и ненасыщенных жирных кислот в крови, уменьшается содержание гликогена в печени; восстанавливаются кровоснабжение, доставка питательных веществ и кислорода в мозг, сердце, скелетные мышцы; отмечается инволюция тимико-лимфатического аппарата; появляются геморрагические высыпания и изъязвления на слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, что связано с активацией мозгового слоя и коры надпочечников и выбросом в кровь катехоламинов и глюкокортикоидов. Эрозивные изменения и возникновение язв желудочно-кишечного тракта обусловлены способностью глюкокортикоидов стимулировать секрецию НС1 и пепсина. Для первой стадии характерны также уменьшение объема жировой ткани, гиперсекреция слюнных и слезных желез. Устойчивость организма к повреждающему фактору на стадии тревоги временно снижается.

Слайд 14: Фазы общего адаптационного синдрома (ОАС)

Фаза сопротивления. Наступает через 48 ч после действия стрессора. Принципиально важно, что стресс, вызванный одним раздражителем, на этой стадии повышает устойчивость организма к действию любых других раздражителей. Вторая стадия характеризуется гипертрофией коры надпочечников с устойчивым повышением секреции глюкокортикоидов. При этом обычно повышается устойчивость организма к действию ряда чрезвычайных раздражителей. Подобные эффекты связаны как с непосредственным действием кортикостероидов, так и (в значительной степени) со способностью их активировать симпатическую нервную систему, ее адаптационно-трофическое влияние. В стадии резистентности сохраняется усиленная секреция катехоламинов в мозговом слое и повышается их концентрации в крови. Отмечаются также гиперплазия щитовидной железы и некоторая атрофия гонад, уменьшается скорость роста тела (у детей и подростков), может прекратиться лактация у кормящих женщин. Если действие стрессора прекращается или оно незначительно по своей силе, вызванные им изменения постепенно нормализуются, и происходит восстановление морфологии и функции органов до нормы. Однако если влияние патогенного фактора оказывается чрезмерно сильным или длительным, развивается истощение функции коры надпочечников и наступает снижение резистентности к данному и другим раздражителям с усилением катаболических и некротических изменений в органах и тканях. Повторные стрессорные воздействия, с одной стороны, производят тренирующий эффект, с другой - способны истощать защитные силы организма, вследствие чего даже слабые раздражители обусловливают развитие тяжелых заболеваний.

Слайд 15: Фазы общего адаптационного синдрома (ОАС)

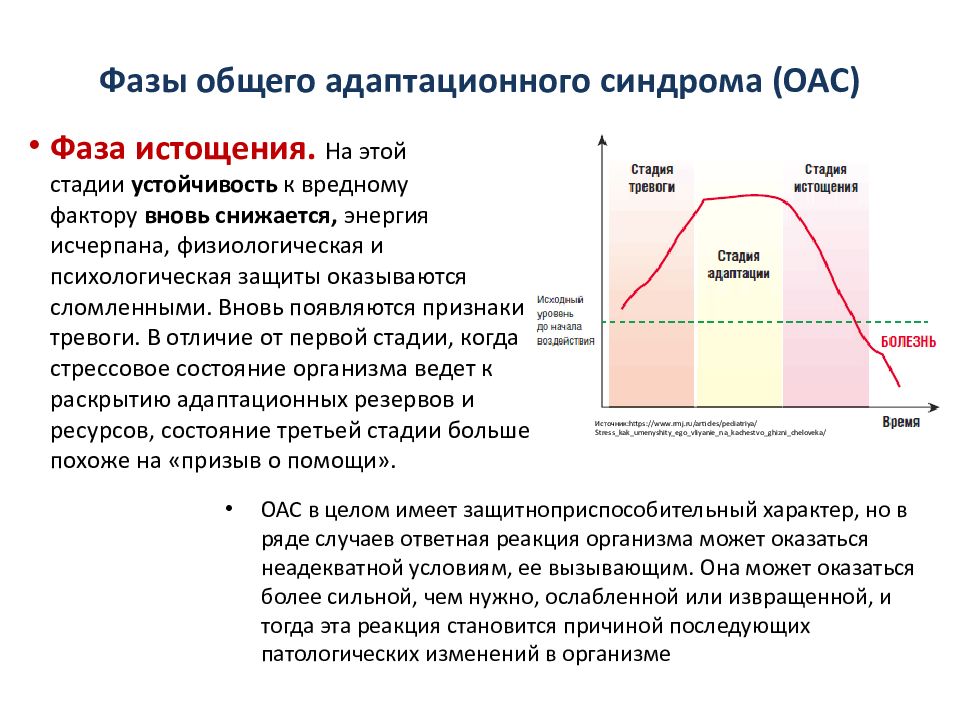

Фаза истощения. На этой стадии устойчивость к вредному фактору вновь снижается, энергия исчерпана, физиологическая и психологическая защиты оказываются сломленными. Вновь появляются признаки тревоги. В отличие от первой стадии, когда стрессовое состояние организма ведет к раскрытию адаптационных резервов и ресурсов, состояние третьей стадии больше похоже на «призыв о помощи». Источник: https://www.rmj.ru/articles/pediatriya/Stress_kak_umenyshity_ego_vliyanie_na_kachestvo_ghizni_cheloveka/ ОАС в целом имеет защитноприспособительный характер, но в ряде случаев ответная реакция организма может оказаться неадекватной условиям, ее вызывающим. Она может оказаться более сильной, чем нужно, ослабленной или извращенной, и тогда эта реакция становится причиной последующих патологических изменений в организме

Слайд 16: Зачем нам понимание ОАС?

Всякое заболевание вызывает какую-то степень стресса, поскольку предъявляет организму требования к адаптации. Действие стресса наслаивается на специфические проявления болезни и меняет картину в худшую или лучшую сторону. Зачастую острая патология возникает на преморбидном коморбидном, преимущественно имеющую хронический характер, фоне. Важно определить «полезную» степень саногенетических защитных механизмов и их побочные эффекты, затрагивающие здоровые органы и системы, иногда превосходящие положительные реакции («болезнь адаптации»). Как определить адаптационный (реабилитационный) потенциал, чтобы комплекс «болезнь + ОАС + медикаментозная терапия + немедикаментозные методы» не истощили адаптационные резервы с переходом в фазу истощения и гибели организма либо хронизации процесса?

Слайд 17: От мечты к открытию» Ганс Селье

«Возьмем, к примеру, мое ярко выраженное предпочтение к применению максимально более простых методов. Мне нравится держать крысу на ладони и просто наблюдать за ней. Мне нравится разглядывать ее органы под лупой или на гистологических срезах, окрашенных простейшими способами. Несмотря на мою докторскую степень по химии, я никогда не прибегал к сложным химическим процедурам. Я никогда не использовал изотопные методы, электронный микроскоп, рентгеновскую дифракцию или что-нибудь еще в этом роде не потому, что я недооцениваю их значимость, а просто потому, что меня больше интересует общая картина, чем детали. Я ощущаю себя как-то ближе к Матери-Природе, когда могу наблюдать ее непосредственно теми органами чувств, которые она сама мне дала, чем когда между нами стоят инструменты, так часто искажающие ее облик. Легко распознаваемые, явные изменения формы или поведения не только меньше подвержены "инструментальным ошибкам", но и благодаря своей простоте, лучше поддаются широкомасштабному экспериментированию, необходимому для установления единства и взаимосвязи многочисленных жизненных процессов ». «Узкий специалист теряет общую перспективу»

Слайд 18

Вегетативная нервная система (ВНС) – одна из ключевых составляющих ОАС, обеспечивающая функциональное состояние всех органов и систем (кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, размножения, обмен веществ), регулирующая их взаимодействие, оптимальную интенсивность их работы. ВНС находится в тесном взаимодействии с корковыми структурами и рядом эндокринных желез (гипофиз, надпочечники, щитовидная железа и др.) Активность ВНС возможно определить качественными и количественными значениями, выраженными в абсолютных цифрах, индексах и косвенно оценить резервы адаптации, прогнозировать течение заболевание, исход, и, в идеале, провести коррекцию терапии, определить интенсивность реабилитационных методик.

Слайд 19: Маркеры реактивности организма:

Состояние гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) ЧСС, ЧДД Гликемия Термометрия Эозинофилия, лимфопения Вариабельность сердечного ритма Провокационные пробы: Функциональные пробы Малонагрузочные Тест с комфортным апноэ; Тест с комфортной гипервентиляцией; Полуортостатический тест; Ортостатический тест Пассивная ортостатическая проба Активная ортостатическая проба Проба на эндотелиальную дисфункцию

Слайд 20

« Эпохальный вклад в науку состоит зачастую не в открытии нового факта или явления (фактов в биологических науках накоплено огромное количество), а в способе их нового понимания и истолкования. Выдающийся ученый выдвигает новые идеи и формулирует концепции для объяснения эмпирических наблюдений и экспериментальных находок, которые дотоле не складывались в единую картину, а были разрозненными и потому, необъяснимыми. Г. Селье - один из тех, кто оказал огромное влияние на биологическую науку не столько конкретными открытиями, скажем новых гормонов, сколько введением новаторских и чрезвычайно плодотворных идей. Не случайно слово "стресс" и обозначаемое им понятие получили широкое распространение и в науке, и за ее пределами».