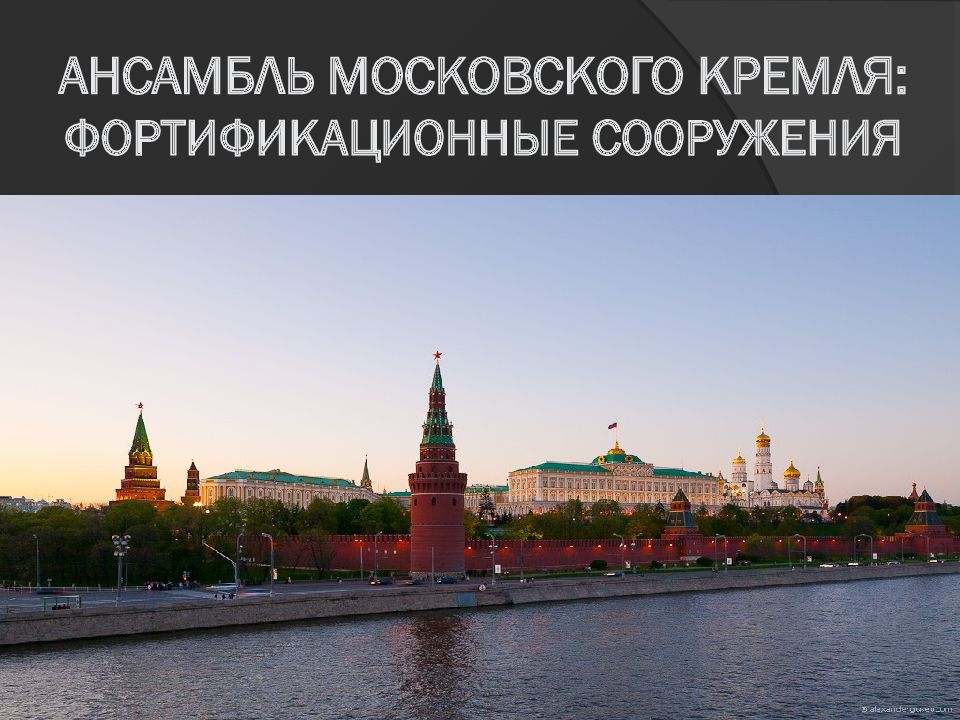

Первый слайд презентации: Ансамбль Московского Кремля: Фортификационные сооружения

Слайд 2

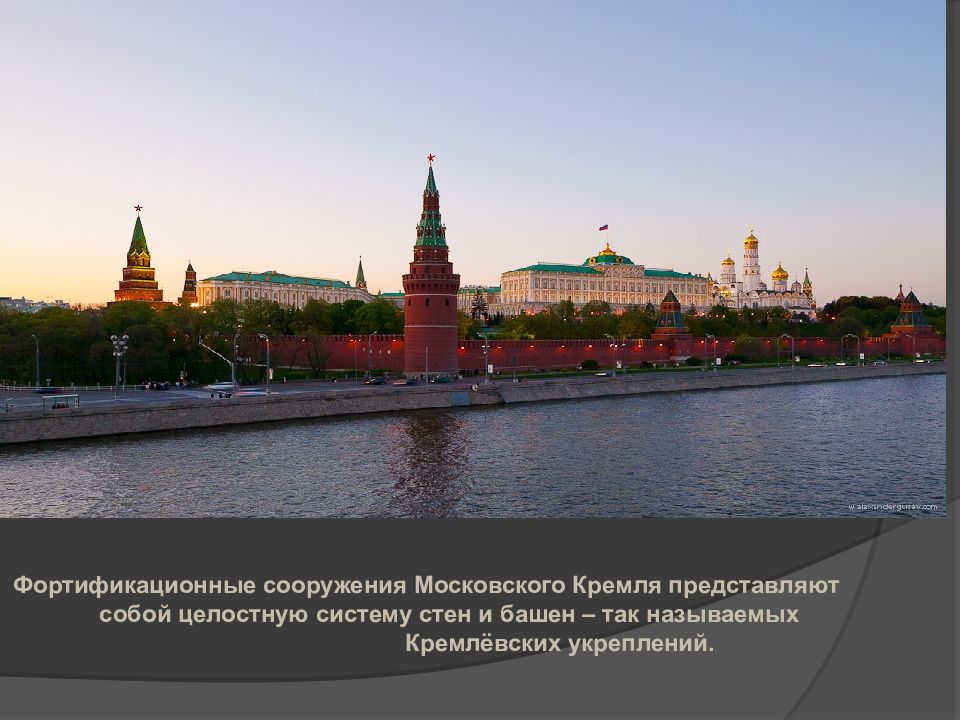

Фортификационные сооружения Московского Кремля представляют собой целостную систему стен и башен – так называемых Кремлёвских укреплений.

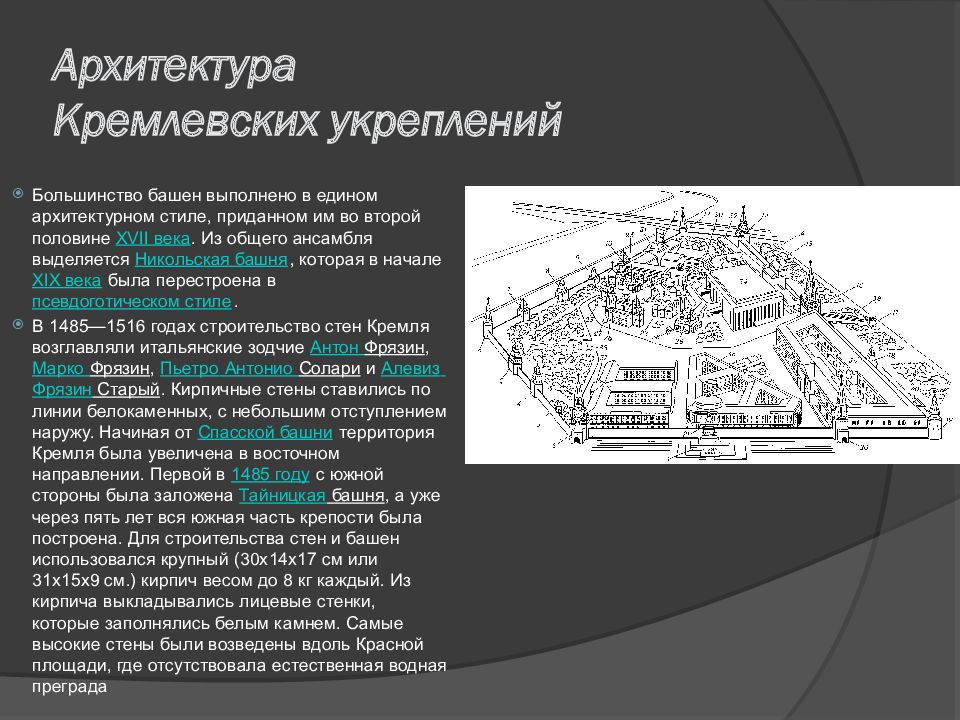

Слайд 3: Архитектура Кремлевских укреплений

Большинство башен выполнено в едином архитектурном стиле, приданном им во второй половине XVII века. Из общего ансамбля выделяется Никольская башня, которая в начале XIX века была перестроена в псевдоготическом стиле. В 1485—1516 годах строительство стен Кремля возглавляли итальянские зодчие Антон Фрязин, Марко Фрязин, Пьетро Антонио Солари и Алевиз Фрязин Старый. Кирпичные стены ставились по линии белокаменных, с небольшим отступлением наружу. Начиная от Спасской башни территория Кремля была увеличена в восточном направлении. Первой в 1485 году с южной стороны была заложена Тайницкая башня, а уже через пять лет вся южная часть крепости была построена. Для строительства стен и башен использовался крупный (30х14х17 см или 31х15х9 см.) кирпич весом до 8 кг каждый. Из кирпича выкладывались лицевые стенки, которые заполнялись белым камнем. Самые высокие стены были возведены вдоль Красной площади, где отсутствовала естественная водная преграда

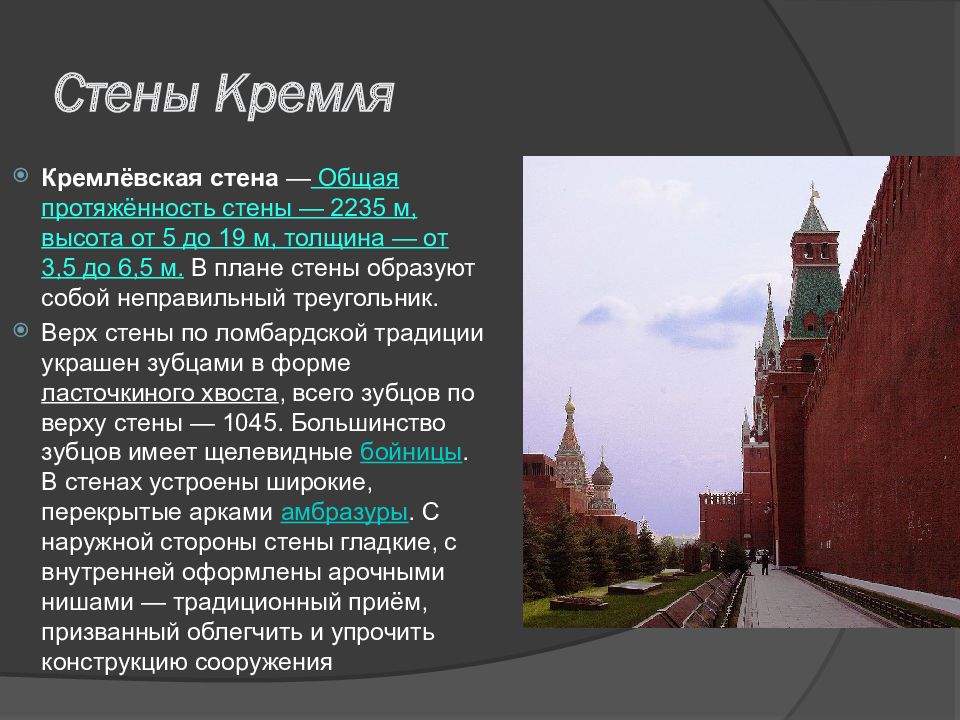

Слайд 4: Стены Кремля

Кремлёвская стена — Общая протяжённость стены — 2235 м, высота от 5 до 19 м, толщина — от 3,5 до 6,5 м. В плане стены образуют собой неправильный треугольник. Верх стены по ломбардской традиции украшен зубцами в форме ласточкиного хвоста, всего зубцов по верху стены — 1045. Большинство зубцов имеет щелевидные бойницы. В стенах устроены широкие, перекрытые арками амбразуры. С наружной стороны стены гладкие, с внутренней оформлены арочными нишами — традиционный приём, призванный облегчить и упрочить конструкцию сооружения

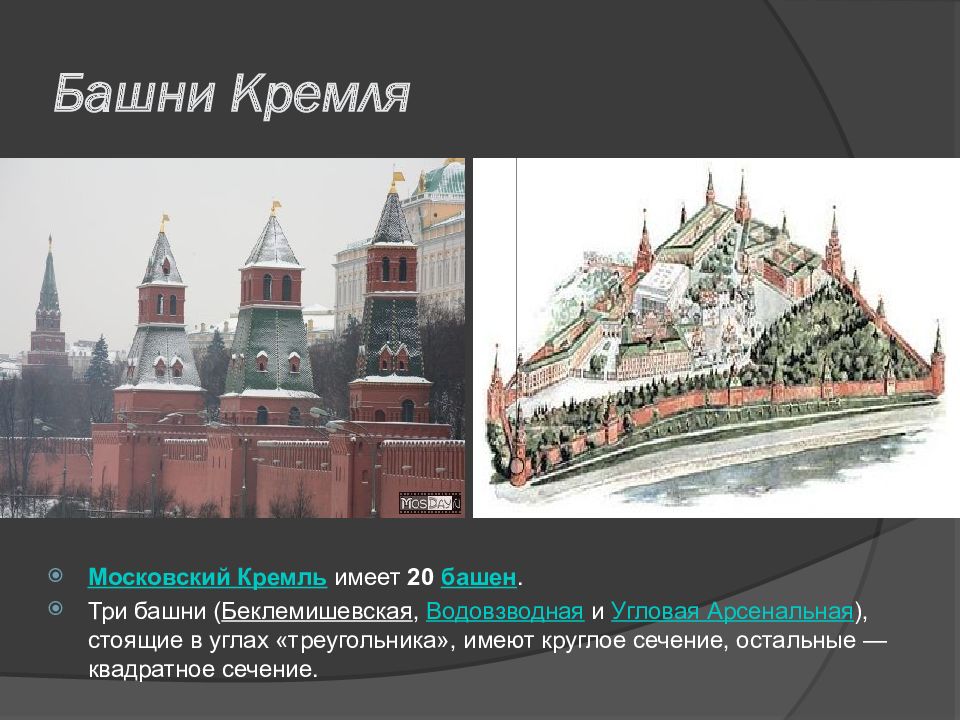

Слайд 5: Башни Кремля

Московский Кремль имеет 20 башен. Три башни ( Беклемишевская, Водовзводная и Угловая Арсенальная ), стоящие в углах «треугольника», имеют круглое сечение, остальные — квадратное сечение.

Слайд 6: Беклеми́шевская башня

Беклеми́шевская башня (также известна как Москворецкая ) — башня стены Московского Кремля. Расположена в юго-восточном углу кремлёвского треугольника, около Москвы-реки и Москворецкого моста. Название происходит от двора боярина И.Н. Беклемишева, который был расположен внутри Кремля поблизости от башни. После казни Беклемишева Василием III двор вместе с башней использовался как тюрьма для опальных бояр. Расположенная возле соединения Москвы-реки со рвом, башня выполняла важную оборонительную функцию, прикрывая, среди прочего, брод и переправу через Москву-реку. Высокая круглая башня была построена в 1487—1488 годах по проекту итальянского архитектора Марко Руффо. Основной цилиндр расположен на белокаменном цоколе с полукруглым валиком в месте сочленения. Башня имеет четыре яруса с возможностью кругового обстрела: три яруса круглых сводчатых помещений и верхний ярус, где расположены машикули и боевая площадка. В башне был устроен колодец и тайник-слух для предотвращения подкопа. В 1680 году над основным цилиндром был надстроен восьмерик с узким шатром и двумя рядами слухов. Шатёр башни не имеет внутренних перекрытий.

Слайд 7: Константино-Еленинская башня

Константино-Еленинская башня (ранее Тимофеевская ) — башня стены Московского Кремля. Расположена на восточной стороне Кремля, выше Беклемишевской башни. Башня была построена в 1490 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари (Петром Фрязиным ) на месте Тимофеевских ворот белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Современное название башня получила после постройки неподалёку в Кремле в XVII веке церкви Константина и Елены (разобрана в 1928 году) [1]. Башня была предназначена для защиты подъездов к пристани на Москве-реке и близлежащих улиц Великого посада, идущих в сторону Зарядья : Всехсвятской (ныне Варварка ) и Великой (позднее ставшей Мокринским переулком, а ныне и вовсе исчезнувшей). Первоначально Константино-Еленинская башня была проездной, с подъёмным мостом через ров и отводной стрельницей (дополнительной башней, соединённой с основной мостом). После 1508 года была достроена вторая отводная стрельница [2]. В 1680-х годах над основным квадратным четвериком надстроен арочный четверик со стройным шатровым верхом. После утраты в конце XVII века Великой улицей своего значения ворота были закрыты, а отводную стрельницу и нижний ярус башни превратили в тюрьму. В 1707 году бойницы Константино-Еленинской башне были растёсаны для более мощных пушек. В XVIII веке были снесены отводные стрельницы и мост. Арка заложенных ворот, частично закрытая поздними наслоениями, до сих пор хорошо видна на фасаде башни со стороны Васильевского спуска, как и углубление для надвратной иконы и следы вертикальных щелей для рычагов подъёмного моста. На верхней площадке основного четверика расположены машикули, внутри он разделён на два яруса, перекрытых кирпичными сводами. Первый ярус ранее служил для проезда, а второй использовался под служебные помещения. Подъём на верхнюю площадку башни — по расположенной в толще стены узкой лестнице

Слайд 8: Набатная башня

Наба́тная башня — башня стены Московского Кремля. Расположена на склоне кремлёвского холма напротив храма Василия Блаженного. Название происходит от висевшего на ней Спасского набатного колокола, служившего для пожарной сигнализации. Эта сохранившая старинные формы башня была построена в 1495 году. Основной четверик завершается машикулями с парапетом. Его внутренность состоит из двух ярусов: нижнего с плоским перекрытием и многочисленными помещениями, с лестницами и проёмами, обеспечивающими выход на стены, и верхнего с сомкнутым сводом. В 1676—1686 годах году на башне был надстроен верхний арочный четверик и шатёр со смотровой вышкой. Четверик открыт в полость шатра. Детали и отделка верхнего четверика и шатра (кирпичные полуколонки четверика и смотровой вышки с белокаменными капителями и поясками) напоминают завершение Арсенальной башни [

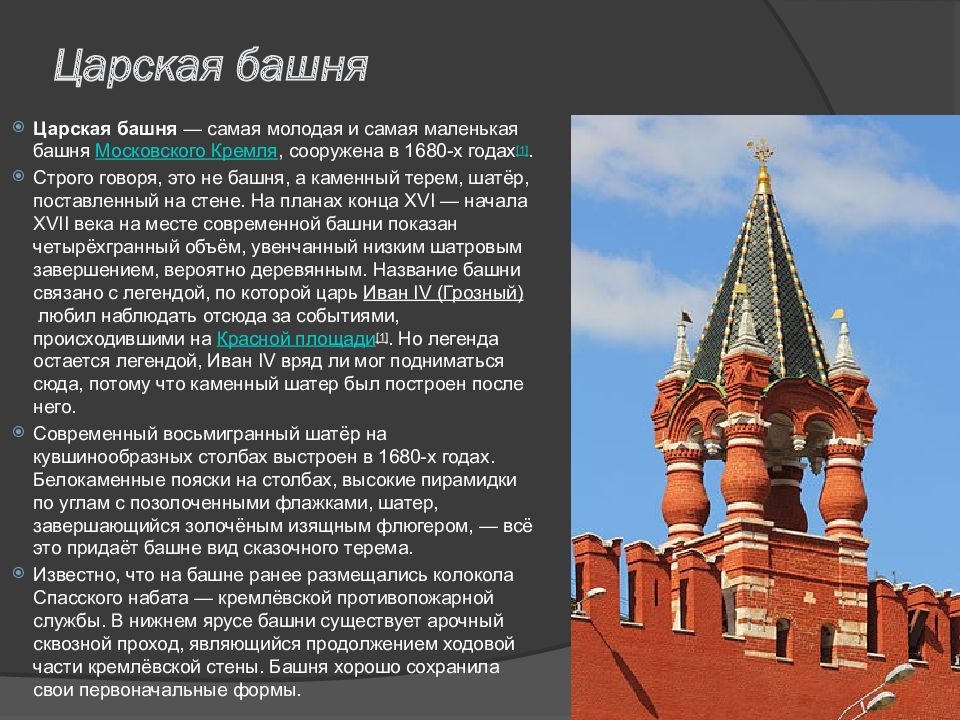

Слайд 9: Царская башня

Царская башня — самая молодая и самая маленькая башня Московского Кремля, сооружена в 1680-х годах [1]. Строго говоря, это не башня, а каменный терем, шатёр, поставленный на стене. На планах конца XVI — начала XVII века на месте современной башни показан четырёхгранный объём, увенчанный низким шатровым завершением, вероятно деревянным. Название башни связано с легендой, по которой царь Иван IV (Грозный) любил наблюдать отсюда за событиями, происходившими на Красной площади [1]. Но легенда остается легендой, Иван IV вряд ли мог подниматься сюда, потому что каменный шатер был построен после него. Современный восьмигранный шатёр на кувшинообразных столбах выстроен в 1680-х годах. Белокаменные пояски на столбах, высокие пирамидки по углам с позолоченными флажками, шатер, завершающийся золочёным изящным флюгером, — всё это придаёт башне вид сказочного терема. Известно, что на башне ранее размещались колокола Спасского набата — кремлёвской противопожарной службы. В нижнем ярусе башни существует арочный сквозной проход, являющийся продолжением ходовой части кремлёвской стены. Башня хорошо сохранила свои первоначальные формы.

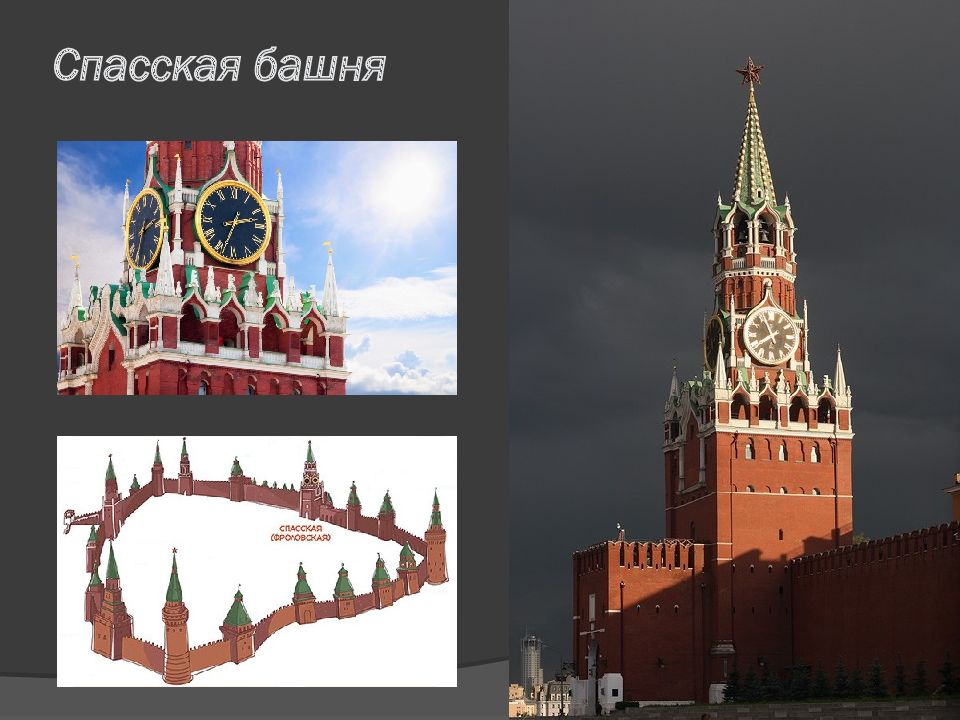

Слайд 10: Спасская башня

Спа́сская башня ( ранее — Фроло́вская башня ) — выходящая на Красную площадь .В башне расположены главные ворота Кремля — Спасские, в шатре башни установлены знаменитые часы — куранты. Спасская башня была сооружена в 1491 году в период княжения Ивана III архитектором Пьетро Антонио Солари, о чём свидетельствуют белокаменные плиты с памятными надписями, установленные над въездными воротами башни. С внешней стороны башни надпись сделана на латинском языке ; с внутренней — на русском: « В лето 6999 [1491] июля божией милостию сделана бысть сия стрельница повелением Иоанна Васильевича государя и самодержца всея Руси и великого князя Володимерского и Московского и Новгородского и Псковского и Тверского и Югорского и Вятского и Пермского и Болгарского и иных в 30 лето государств его, а делал Пётр Антоний Солярио от града Медиолана » (то есть Милана). До постройки существующей башни на этом месте стояла Фроловская стрельница белокаменного Кремля 1367 года. При ремонте стрельницы в 1464—1466 годах В. Д. Ермолин установил на ней белокаменные рельефы с изображением покровителей московских князей — святых Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского ; эти рельефы перенесли на новую башню, где они находились до XVII века. Спасские ворота являлись главными из всех Кремлёвских и всегда почитались святыми. Через них нельзя было проезжать верхом, а проходящие через них мужчины должны были снимать головные уборы перед образом Спасителя, написанным на внешней стороне башни, освещаемым неугасимой лампадой; этот обычай сохранился вплоть до XIX века: по свидетельству Хуана Валеры, «проходя под ними, все обязаны обнажать головы и кланяться, причём от обязанности воздавать такие почести никоим образом не освобождены ни иностранцы, ни те, кто исповедуют иную, а не православную веру»

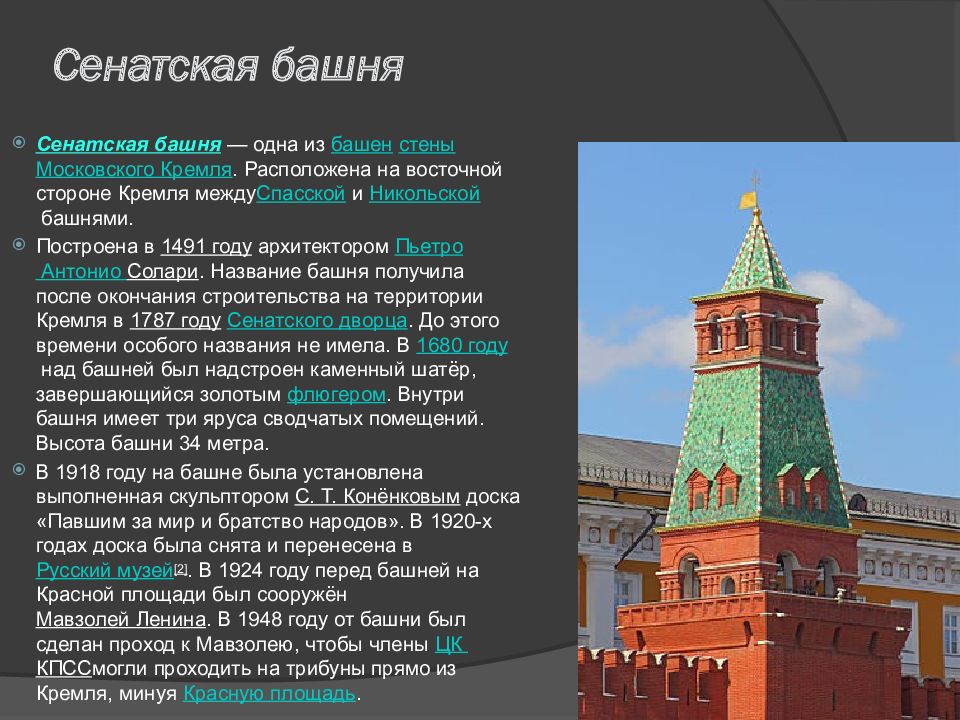

Слайд 12: Сенатская башня

Сенатская башня — одна из башен стены Московского Кремля. Расположена на восточной стороне Кремля между Спасской и Никольской башнями. Построена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Солари. Название башня получила после окончания строительства на территории Кремля в 1787 году Сенатского дворца. До этого времени особого названия не имела. В 1680 году над башней был надстроен каменный шатёр, завершающийся золотым флюгером. Внутри башня имеет три яруса сводчатых помещений. Высота башни 34 метра. В 1918 году на башне была установлена выполненная скульптором С. Т. Конёнковым доска «Павшим за мир и братство народов». В 1920-х годах доска была снята и перенесена в Русский музей [2]. В 1924 году перед башней на Красной площади был сооружён Мавзолей Ленина. В 1948 году от башни был сделан проход к Мавзолею, чтобы члены ЦК КПСС могли проходить на трибуны прямо из Кремля, минуя Красную площадь.

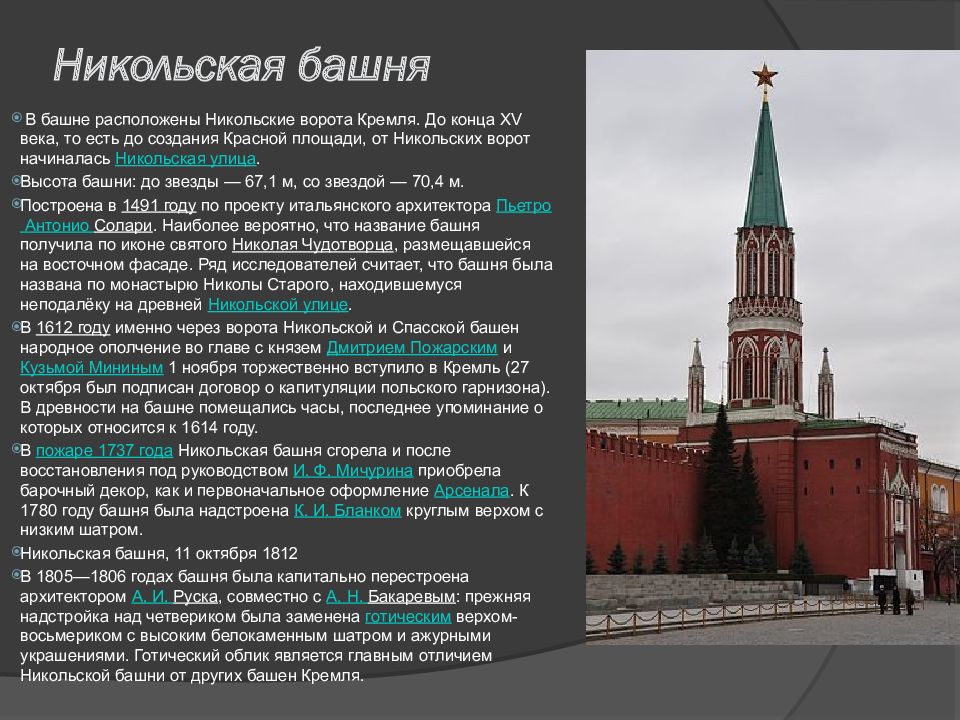

Слайд 13: Никольская башня

В башне расположены Никольские ворота Кремля. До конца XV века, то есть до создания Красной площади, от Никольских ворот начиналась Никольская улица. Высота башни: до звезды — 67,1 м, со звездой — 70,4 м. Построена в 1491 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Антонио Солари. Наиболее вероятно, что название башня получила по иконе святого Николая Чудотворца, размещавшейся на восточном фасаде. Ряд исследователей считает, что башня была названа по монастырю Николы Старого, находившемуся неподалёку на древней Никольской улице. В 1612 году именно через ворота Никольской и Спасской башен народное ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым 1 ноября торжественно вступило в Кремль (27 октября был подписан договор о капитуляции польского гарнизона). В древности на башне помещались часы, последнее упоминание о которых относится к 1614 году. В пожаре 1737 года Никольская башня сгорела и после восстановления под руководством И. Ф. Мичурина приобрела барочный декор, как и первоначальное оформление Арсенала. К 1780 году башня была надстроена К. И. Бланком круглым верхом с низким шатром. Никольская башня, 11 октября 1812 В 1805—1806 годах башня была капитально перестроена архитектором А. И. Руска, совместно с А. Н. Бакаревым : прежняя надстройка над четвериком была заменена готическим верхом-восьмериком с высоким белокаменным шатром и ажурными украшениями. Готический облик является главным отличием Никольской башни от других башен Кремля.

Слайд 14: Угловая Арсенальная башня

Угловая Арсенальная башня (Собакина) — самая мощная башня Московского Кремля. Она завершала оборонную линию со стороны Красной площади и контролировала переправу через реку Неглинную к Торгу. Возведена в 1492 году итальянским зодчим Пьетро Антонио Солари (около 1450—1493). С момента постройки долгое время башня именовалась Собакиной по близлежащему к ней двору бояр Собакиных; современное название получила после возведения в XVIII веке здания Арсенала. Первоначально Собакина башня была самой высокой башней Кремля [1]. В прошлом она выполняла не только оборонные функции. В башне был выкопан колодец, которым в случае осады мог пользоваться гарнизон крепости. Из Угловой Арсенальной башни шел тайный ход к реке Неглинной, а её шестнадцатигранный объём имел семь рядов бойниц; ход и бойницы заложили, вероятно, в 1670—1680-х годах при устройстве расширяющегося книзу цоколя, приложенного полукругом к первоначальной стене

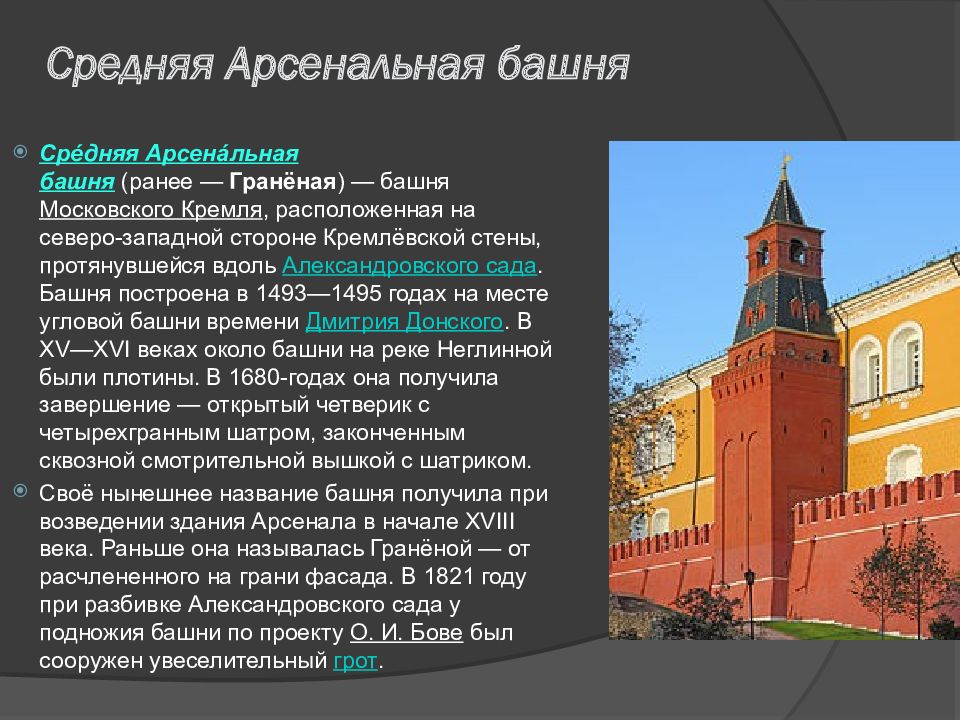

Слайд 15: Средняя Арсенальная башня

Сре́дняя Арсена́льная башня (ранее — Гранёная ) — башня Московского Кремля, расположенная на северо-западной стороне Кремлёвской стены, протянувшейся вдоль Александровского сада. Башня построена в 1493—1495 годах на месте угловой башни времени Дмитрия Донского. В XV—XVI веках около башни на реке Неглинной были плотины. В 1680-годах она получила завершение — открытый четверик с четырехгранным шатром, законченным сквозной смотрительной вышкой с шатриком. Своё нынешнее название башня получила при возведении здания Арсенала в начале XVIII века. Раньше она называлась Гранёной — от расчлененного на грани фасада. В 1821 году при разбивке Александровского сада у подножия башни по проекту О. И. Бове был сооружен увеселительный грот.

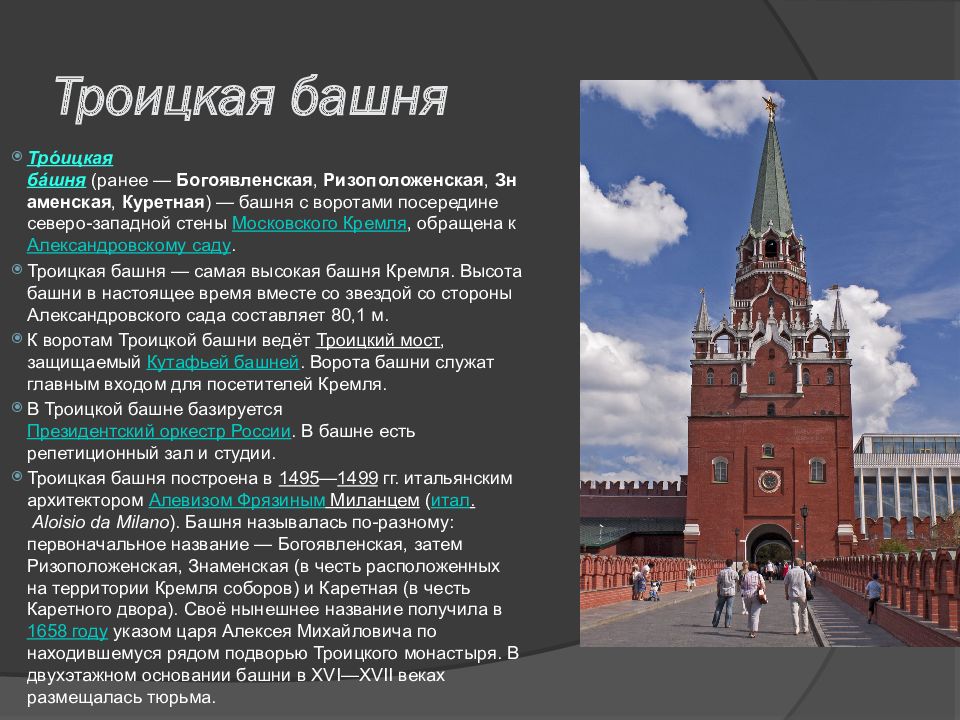

Слайд 16: Троицкая башня

Тро́ицкая ба́шня (ранее — Богоявленская, Ризоположенская, Знаменская, Куретная ) — башня с воротами посередине северо-западной стены Московского Кремля, обращена к Александровскому саду. Троицкая башня — самая высокая башня Кремля. Высота башни в настоящее время вместе со звездой со стороны Александровского сада составляет 80,1 м. К воротам Троицкой башни ведёт Троицкий мост, защищаемый Кутафьей башней. Ворота башни служат главным входом для посетителей Кремля. В Троицкой башне базируется Президентский оркестр России. В башне есть репетиционный зал и студии. Троицкая башня построена в 1495 — 1499 гг. итальянским архитектором Алевизом Фрязиным Миланцем ( итал. Aloisio da Milano ). Башня называлась по-разному: первоначальное название — Богоявленская, затем Ризоположенская, Знаменская (в честь расположенных на территории Кремля соборов) и Каретная (в честь Каретного двора). Своё нынешнее название получила в 1658 году указом царя Алексея Михайловича по находившемуся рядом подворью Троицкого монастыря. В двухэтажном основании башни в XVI—XVII веках размещалась тюрьма.

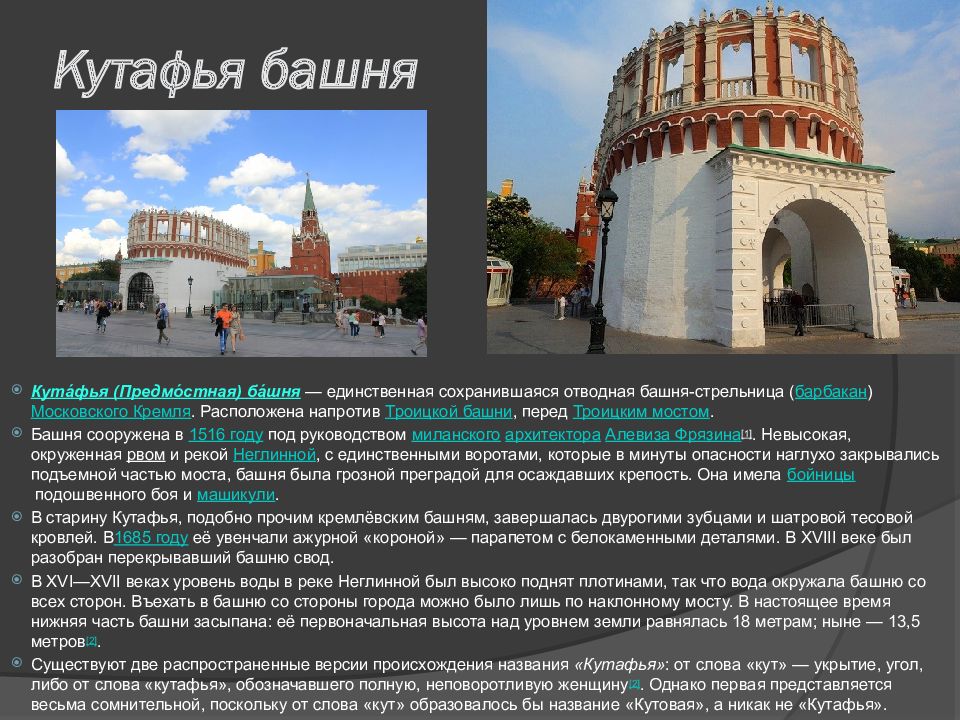

Слайд 17: Кутафья башня

Кута́фья ( Предмо́стная ) ба́шня — единственная сохранившаяся отводная башня-стрельница ( барбакан ) Московского Кремля. Расположена напротив Троицкой башни, перед Троицким мостом. Башня сооружена в 1516 году под руководством миланского архитектора Алевиза Фрязина [1]. Невысокая, окруженная рвом и рекой Неглинной, с единственными воротами, которые в минуты опасности наглухо закрывались подъемной частью моста, башня была грозной преградой для осаждавших крепость. Она имела бойницы подошвенного боя и машикули. В старину Кутафья, подобно прочим кремлёвским башням, завершалась двурогими зубцами и шатровой тесовой кровлей. В 1685 году её увенчали ажурной «короной» — парапетом с белокаменными деталями. В XVIII веке был разобран перекрывавший башню свод. В XVI—XVII веках уровень воды в реке Неглинной был высоко поднят плотинами, так что вода окружала башню со всех сторон. Въехать в башню со стороны города можно было лишь по наклонному мосту. В настоящее время нижняя часть башни засыпана: её первоначальная высота над уровнем земли равнялась 18 метрам; ныне — 13,5 метров [2]. Существуют две распространенные версии происхождения названия «Кутафья» : от слова «кут» — укрытие, угол, либо от слова «кутафья», обозначавшего полную, неповоротливую женщину [2]. Однако первая представляется весьма сомнительной, поскольку от слова «кут» образовалось бы название « Кутовая », а никак не «Кутафья».

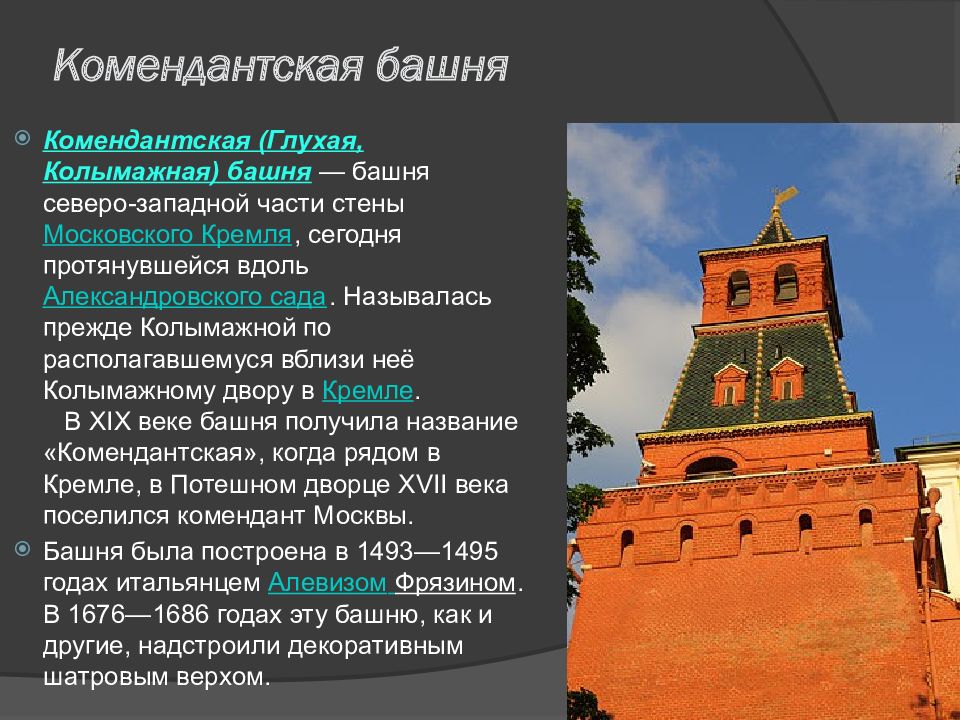

Слайд 18: Комендантская башня

Комендантская (Глухая, Колымажная) башня — башня северо-западной части стены Московского Кремля, сегодня протянувшейся вдоль Александровского сада. Называлась прежде Колымажной по располагавшемуся вблизи неё Колымажному двору в Кремле. В XIX веке башня получила название «Комендантская», когда рядом в Кремле, в Потешном дворце XVII века поселился комендант Москвы. Башня была построена в 1493—1495 годах итальянцем Алевизом Фрязином. В 1676—1686 годах эту башню, как и другие, надстроили декоративным шатровым верхом.

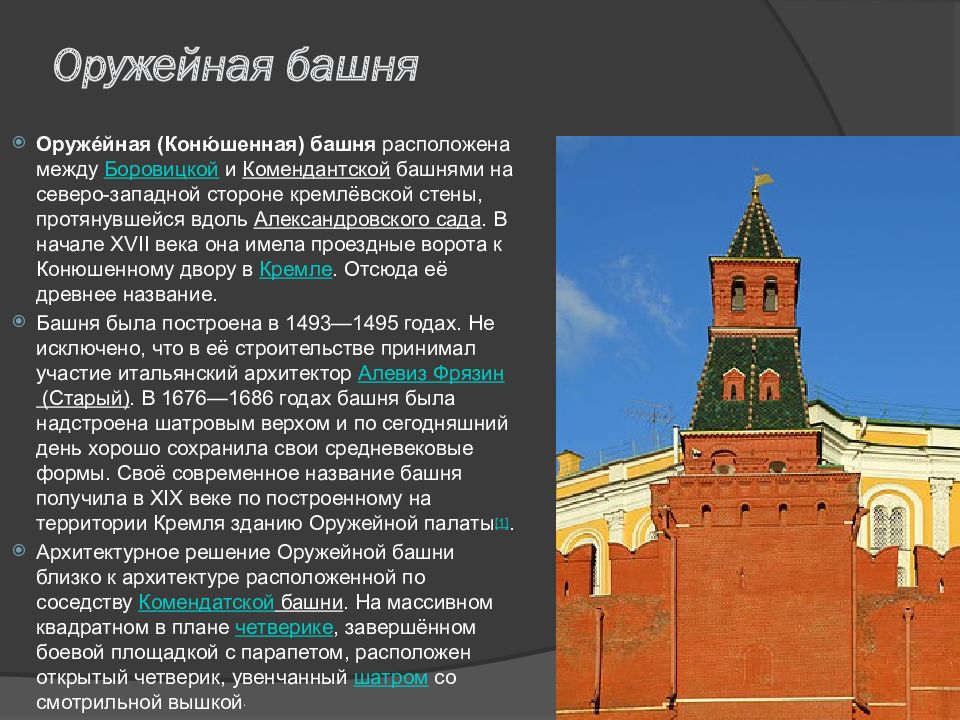

Слайд 19: Оружейная башня

Оруже́йная ( Коню́шенная ) башня расположена между Боровицкой и Комендантской башнями на северо-западной стороне кремлёвской стены, протянувшейся вдоль Александровского сада. В начале XVII века она имела проездные ворота к Конюшенному двору в Кремле. Отсюда её древнее название. Башня была построена в 1493—1495 годах. Не исключено, что в её строительстве принимал участие итальянский архитектор Алевиз Фрязин (Старый). В 1676—1686 годах башня была надстроена шатровым верхом и по сегодняшний день хорошо сохранила свои средневековые формы. Своё современное название башня получила в XIX веке по построенному на территории Кремля зданию Оружейной палаты [1]. Архитектурное решение Оружейной башни близко к архитектуре расположенной по соседству Комендатской башни. На массивном квадратном в плане четверике, завершённом боевой площадкой с парапетом, расположен открытый четверик, увенчанный шатром со смотрильной вышкой.

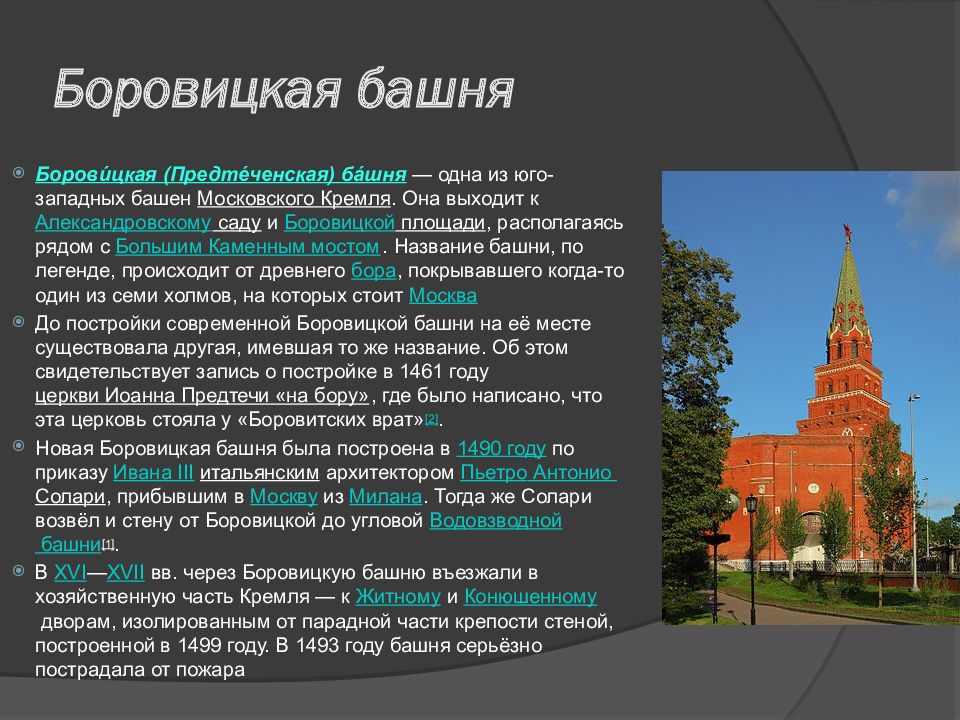

Слайд 20: Боровицкая башня

Борови́цкая ( Предте́ченская ) ба́шня — одна из юго-западных башен Московского Кремля. Она выходит к Александровскому саду и Боровицкой площади, располагаясь рядом с Большим Каменным мостом. Название башни, по легенде, происходит от древнего бора, покрывавшего когда-то один из семи холмов, на которых стоит Москва До постройки современной Боровицкой башни на её месте существовала другая, имевшая то же название. Об этом свидетельствует запись о постройке в 1461 году церкви Иоанна Предтечи «на бору», где было написано, что эта церковь стояла у « Боровитских врат» [2]. Новая Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари, прибывшим в Москву из Милана. Тогда же Солари возвёл и стену от Боровицкой до угловой Водовзводной башни [1]. В XVI — XVII вв. через Боровицкую башню въезжали в хозяйственную часть Кремля — к Житному и Конюшенному дворам, изолированным от парадной части крепости стеной, построенной в 1499 году. В 1493 году башня серьёзно пострадала от пожара

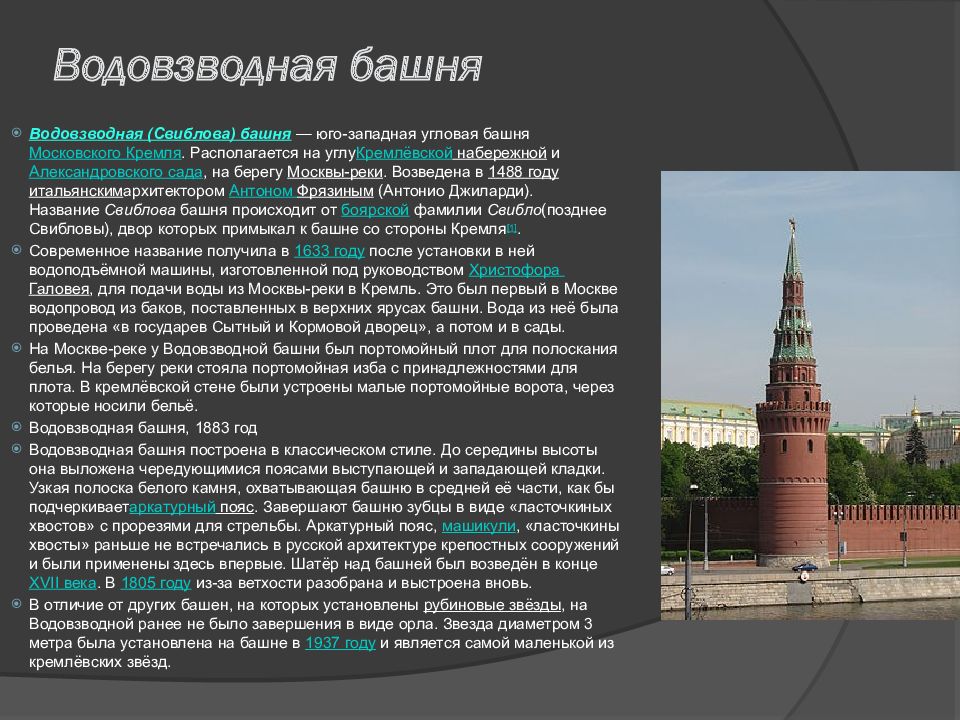

Слайд 21: Водовзводная башня

Водовзводная (Свиблова) башня — юго-западная угловая башня Московского Кремля. Располагается на углу Кремлёвской набережной и Александровского сада, на берегу Москвы-реки. Возведена в 1488 году итальянским архитектором Антоном Фрязиным (Антонио Джиларди ). Название Свиблова башня происходит от боярской фамилии Свибло (позднее Свибловы), двор которых примыкал к башне со стороны Кремля [1]. Современное название получила в 1633 году после установки в ней водоподъёмной машины, изготовленной под руководством Христофора Галовея, для подачи воды из Москвы-реки в Кремль. Это был первый в Москве водопровод из баков, поставленных в верхних ярусах башни. Вода из неё была проведена «в государев Сытный и Кормовой дворец», а потом и в сады. На Москве-реке у Водовзводной башни был портомойный плот для полоскания белья. На берегу реки стояла портомойная изба с принадлежностями для плота. В кремлёвской стене были устроены малые портомойные ворота, через которые носили бельё. Водовзводная башня, 1883 год Водовзводная башня построена в классическом стиле. До середины высоты она выложена чередующимися поясами выступающей и западающей кладки. Узкая полоска белого камня, охватывающая башню в средней её части, как бы подчеркивает аркатурный пояс. Завершают башню зубцы в виде «ласточкиных хвостов» с прорезями для стрельбы. Аркатурный пояс, машикули, «ласточкины хвосты» раньше не встречались в русской архитектуре крепостных сооружений и были применены здесь впервые. Шатёр над башней был возведён в конце XVII века. В 1805 году из-за ветхости разобрана и выстроена вновь. В отличие от других башен, на которых установлены рубиновые звёзды, на Водовзводной ранее не было завершения в виде орла. Звезда диаметром 3 метра была установлена на башне в 1937 году и является самой маленькой из кремлёвских звёзд.

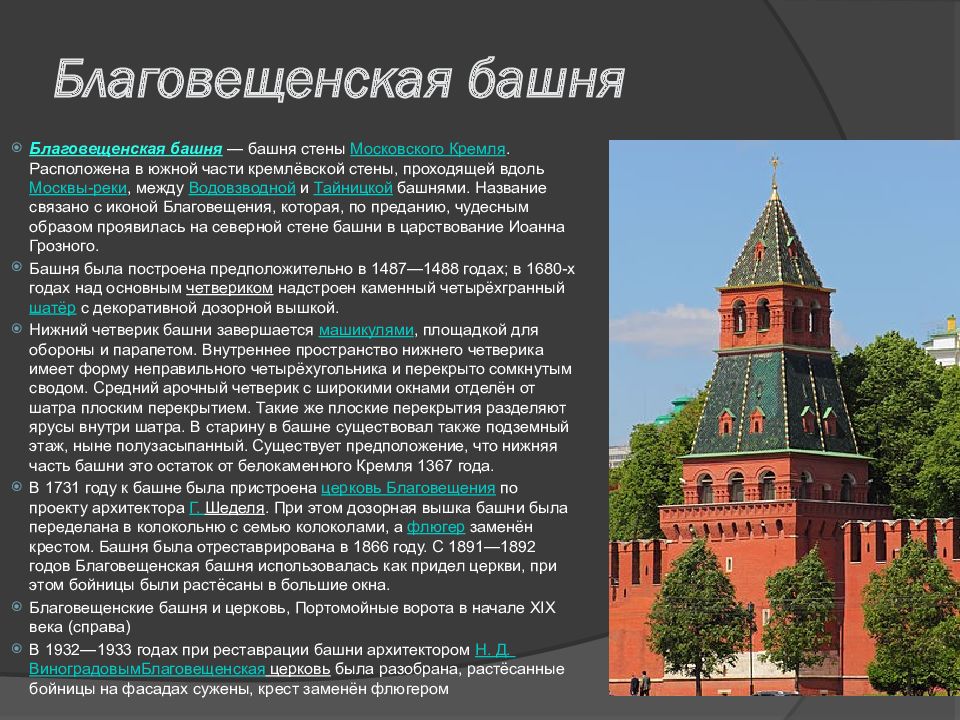

Слайд 22: Благовещенская башня

Благовещенская башня — башня стены Московского Кремля. Расположена в южной части кремлёвской стены, проходящей вдоль Москвы-реки, между Водовзводной и Тайницкой башнями. Название связано с иконой Благовещения, которая, по преданию, чудесным образом проявилась на северной стене башни в царствование Иоанна Грозного. Башня была построена предположительно в 1487—1488 годах; в 1680-х годах над основным четвериком надстроен каменный четырёхгранный шатёр с декоративной дозорной вышкой. Нижний четверик башни завершается машикулями, площадкой для обороны и парапетом. Внутреннее пространство нижнего четверика имеет форму неправильного четырёхугольника и перекрыто сомкнутым сводом. Средний арочный четверик с широкими окнами отделён от шатра плоским перекрытием. Такие же плоские перекрытия разделяют ярусы внутри шатра. В старину в башне существовал также подземный этаж, ныне полузасыпанный. Существует предположение, что нижняя часть башни это остаток от белокаменного Кремля 1367 года. В 1731 году к башне была пристроена церковь Благовещения по проекту архитектора Г. Шеделя. При этом дозорная вышка башни была переделана в колокольню с семью колоколами, а флюгер заменён крестом. Башня была отреставрирована в 1866 году. С 1891—1892 годов Благовещенская башня использовалась как придел церкви, при этом бойницы были растёсаны в большие окна. Благовещенские башня и церковь, Портомойные ворота в начале XIX века (справа) В 1932—1933 годах при реставрации башни архитектором Н. Д. Виноградовым Благовещенская церковь была разобрана, растёсанные бойницы на фасадах сужены, крест заменён флюгером

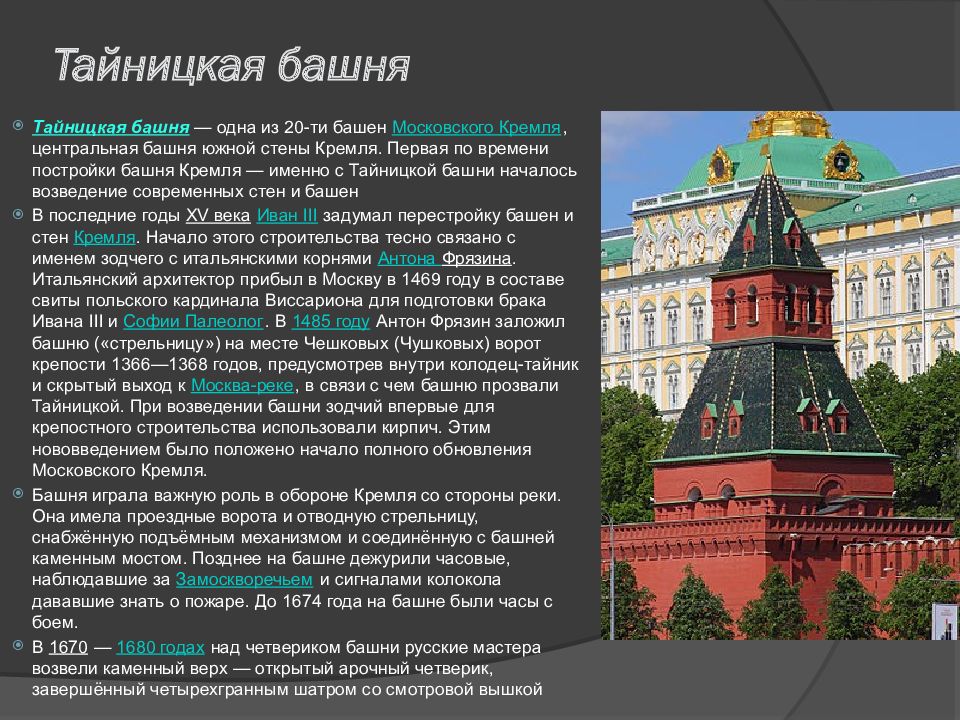

Слайд 23: Тайницкая башня

Тайницкая башня — одна из 20-ти башен Московского Кремля, центральная башня южной стены Кремля. Первая по времени постройки башня Кремля — именно с Тайницкой башни началось возведение современных стен и башен В последние годы XV века Иван III задумал перестройку башен и стен Кремля. Начало этого строительства тесно связано с именем зодчего с итальянскими корнями Антона Фрязина. Итальянский архитектор прибыл в Москву в 1469 году в составе свиты польского кардинала Виссариона для подготовки брака Ивана III и Софии Палеолог. В 1485 году Антон Фрязин заложил башню (« стрельницу ») на месте Чешковых (Чушковых) ворот крепости 1366—1368 годов, предусмотрев внутри колодец-тайник и скрытый выход к Москва-реке, в связи с чем башню прозвали Тайницкой. При возведении башни зодчий впервые для крепостного строительства использовали кирпич. Этим нововведением было положено начало полного обновления Московского Кремля. Башня играла важную роль в обороне Кремля со стороны реки. Она имела проездные ворота и отводную стрельницу, снабжённую подъёмным механизмом и соединённую с башней каменным мостом. Позднее на башне дежурили часовые, наблюдавшие за Замоскворечьем и сигналами колокола дававшие знать о пожаре. До 1674 года на башне были часы с боем. В 1670 — 1680 годах над четвериком башни русские мастера возвели каменный верх — открытый арочный четверик, завершённый четырехгранным шатром со смотровой вышкой

Слайд 24: Первая Безымянная башня

Первая Безымянная башня (Пороховая ) — башня стены Московского Кремля. Расположена в южной части кремлёвской стены, проходящей вдоль Москвы-реки, к востоку от Тайницкой башни. Эта простая в архитектурном отношении башня отстраивалась заново много раз. Первый раз её возвели в 1480-х годах. В 1547 году башня разрушилась во время пожара Москвы от взрыва устроенного в ней порохового склада. В XVII веке была возведена заново, причём на основном четверике был надстроен второй шатровый ярус. Башня была разобрана в 1770 году при подготовке постройки В. И. Баженовым Большого Кремлёвского дворца. После прекращения строительства дворца в 1776—1783 годах башня вместе со стеной между ней и Второй безымянной башней отстроена заново на новом месте, ближе к Тайницкой башне. В 1812 году башня была взорвана отступавшими французами. В 1816—1835 годах была восстановлена под наблюдением архитектора О. И. Бове. Башня завершается простым четырёхгранным пирамидальным шатром. Внутренность башни образована двумя ярусами сводчатых помещений: нижним ярусом с крестовым сводом и верхним ярусом с сомкнутым сводом. Верхний четверик открыт в полость шатра

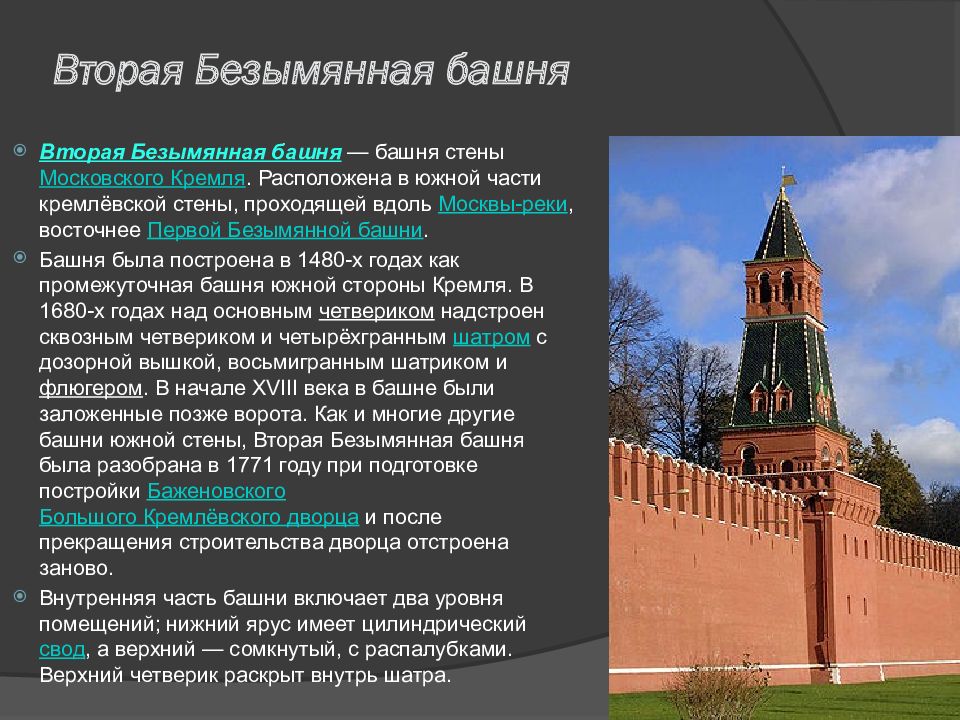

Слайд 25: Вторая Безымянная башня

Вторая Безымянная башня — башня стены Московского Кремля. Расположена в южной части кремлёвской стены, проходящей вдоль Москвы-реки, восточнее Первой Безымянной башни. Башня была построена в 1480-х годах как промежуточная башня южной стороны Кремля. В 1680-х годах над основным четвериком надстроен сквозным четвериком и четырёхгранным шатром с дозорной вышкой, восьмигранным шатриком и флюгером. В начале XVIII века в башне были заложенные позже ворота. Как и многие другие башни южной стены, Вторая Безымянная башня была разобрана в 1771 году при подготовке постройки Баженовского Большого Кремлёвского дворца и после прекращения строительства дворца отстроена заново. Внутренняя часть башни включает два уровня помещений; нижний ярус имеет цилиндрический свод, а верхний — сомкнутый, с распалубками. Верхний четверик раскрыт внутрь шатра.

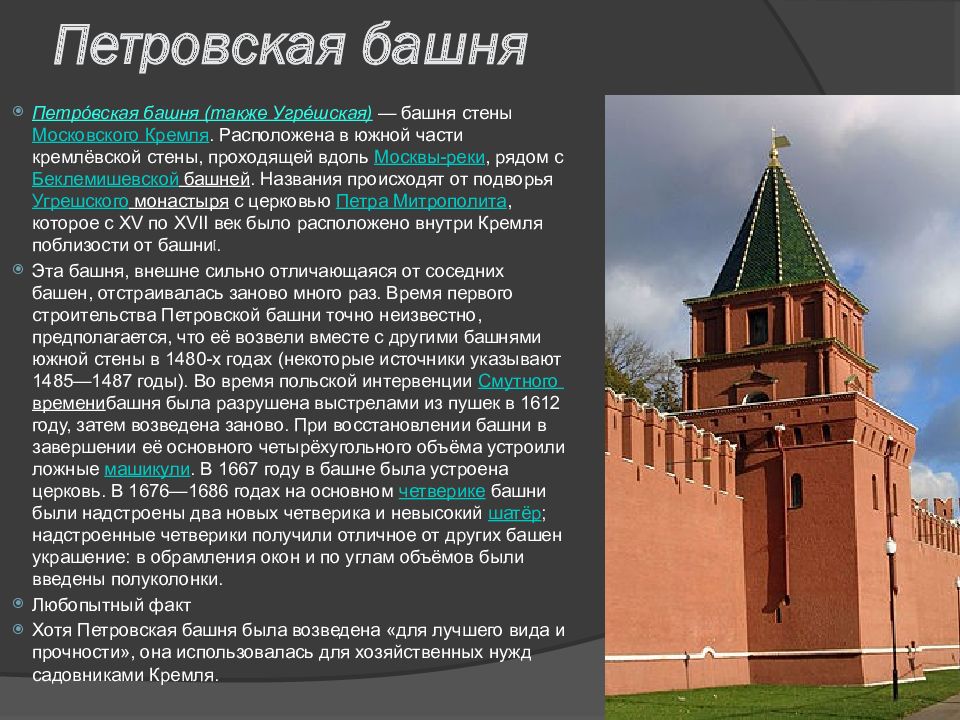

Последний слайд презентации: Ансамбль Московского Кремля: Фортификационные сооружения: Петровская башня

Петро́вская башня (также Угре́шская ) — башня стены Московского Кремля. Расположена в южной части кремлёвской стены, проходящей вдоль Москвы-реки, рядом с Беклемишевской башней. Названия происходят от подворья Угрешского монастыря с церковью Петра Митрополита, которое с XV по XVII век было расположено внутри Кремля поблизости от башни [. Эта башня, внешне сильно отличающаяся от соседних башен, отстраивалась заново много раз. Время первого строительства Петровской башни точно неизвестно, предполагается, что её возвели вместе с другими башнями южной стены в 1480-х годах (некоторые источники указывают 1485—1487 годы). Во время польской интервенции Смутного времени башня была разрушена выстрелами из пушек в 1612 году, затем возведена заново. При восстановлении башни в завершении её основного четырёхугольного объёма устроили ложные машикули. В 1667 году в башне была устроена церковь. В 1676—1686 годах на основном четверике башни были надстроены два новых четверика и невысокий шатёр ; надстроенные четверики получили отличное от других башен украшение: в обрамления окон и по углам объёмов были введены полуколонки. Любопытный факт Хотя Петровская башня была возведена «для лучшего вида и прочности», она использовалась для хозяйственных нужд садовниками Кремля.