Слайд 2: 1. Концепции бытия в древнегреческой натурфилософии

Милетская школа и античный атомизм.

Слайд 3: Милетская школа

Дата «предсказанного» Фалесом затмения пришлась на 28 мая 585 г. до н.э. Начало элементов – вода, как первооснова, из которой возникает всё существующее, и то, во что всё разрешается. Фалес (от 640 (или 625) – до первой половины VI века до н.э.).

Слайд 4: Милетская школа

Источник всего существующего – бесконечное во времени и беспредельное в пространстве неуничтожимое начало « апейрон », находящееся в постоянном движении и содержащее в себе все возможные противоположности. Это бесконечное начало божественно, бессмертно и неразрушимо. В трактате «О природе» (546-547 г. до н.э.): «Вещи уничтожаются в те же самые элементы, из которых они возникли, согласно их предназначению; из тех же вещей, из которых рождаются все сущие вещи, в эти же вещи они разрушаются согласно предназначению». Анаксимандр (610 –около 540 года до н.э.). «О природе».

Слайд 5: Милетская школа

Воздух – космогоническая первопричина. Всё многообразие вещей понимается как противоположные и равнозначные процессы сгущения (охлаждения) и разрежения (нагревания) воздуха. Анаксимен ( ок. 584 – 528 (5) г.г. до н.э.). «О природе».

Слайд 6: Гераклит из Эфеса ( ок. 540 – ок. 480 г.г. до н.э.)

Идея об огне как беспрерывном движении, развитии из противоположностей, противоречии как источнике развития. Символом единства противоположностей для Гераклита является Логос – системообразующий закон, управляющий процессами космоса. Трактат «О Вселенной, о государстве, о богословии».

Слайд 7: Античный атомизм V – IV веков до н.э. (материалистическая концепция)

Левкипп ( V в. до н.э.) Трактаты «Большой диакосмос » и «О разуме». Процесс образования космоса, как и всё, что совершается в мире, закономерен и подчинён необходимости. Атомам естественно свойственно движение в пустоте, а из-за разных форм, размеров и положений атомы либо сцепляются, либо отталкиваются Демокрит из Абдер (460 – ок. 360 г.г. до н.э.). Демокрит приблизился к механистическому миропониманию, рассматривая необходимость как результат движения, сопротивления и соударения атомов. Случайность в смысле беспричинности им отвергалась: случайными кажутся те события, причин которых мы не знаем, то есть всякое познание сводилось к установлению причин происходящего.

Слайд 8: 2. Учения Гераклита и Парменида о бытии и разуме

Прообраз метафизического и диалектического методов

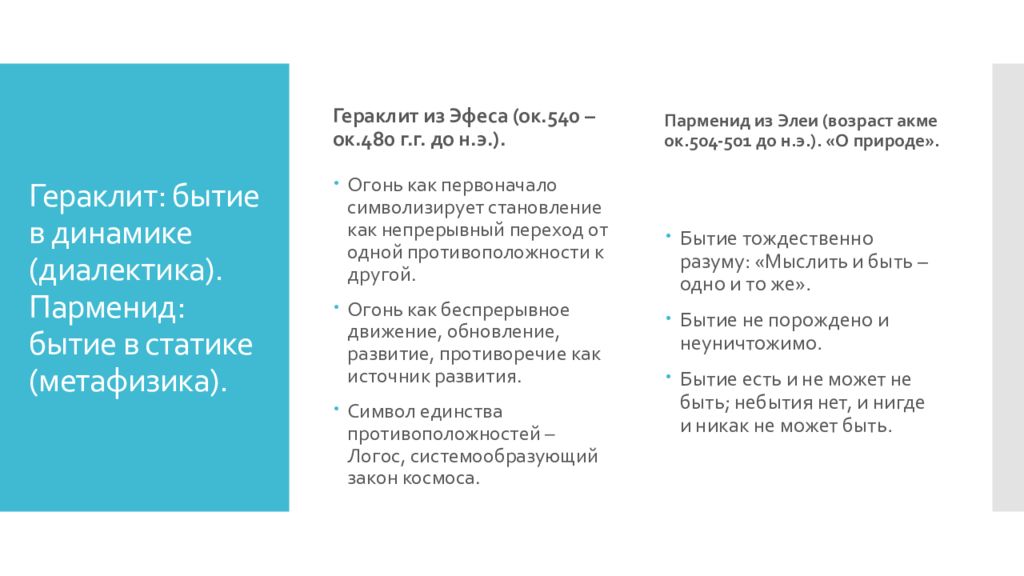

Слайд 9: Гераклит: бытие в динамике (диалектика). Парменид: бытие в статике (метафизика)

Гераклит из Эфеса (ок.540 – ок.480 г.г. до н.э.). Огонь как первоначало символизирует становление как непрерывный переход от одной противоположности к другой. Огонь как беспрерывное движение, обновление, развитие, противоречие как источник развития. Символ единства противоположностей – Логос, системообразующий закон космоса. Парменид из Элеи (возраст акме ок.504-501 до н.э.). «О природе». Бытие тождественно разуму: «Мыслить и быть – одно и то же». Бытие не порождено и неуничтожимо. Бытие есть и не может не быть; небытия нет, и нигде и никак не может быть.

Слайд 10: 3. Сравнительный анализ онтологии Платона и Аристотеля

В чём разница между идеалистическими онтологическими концепциями Платона и Аристотеля?

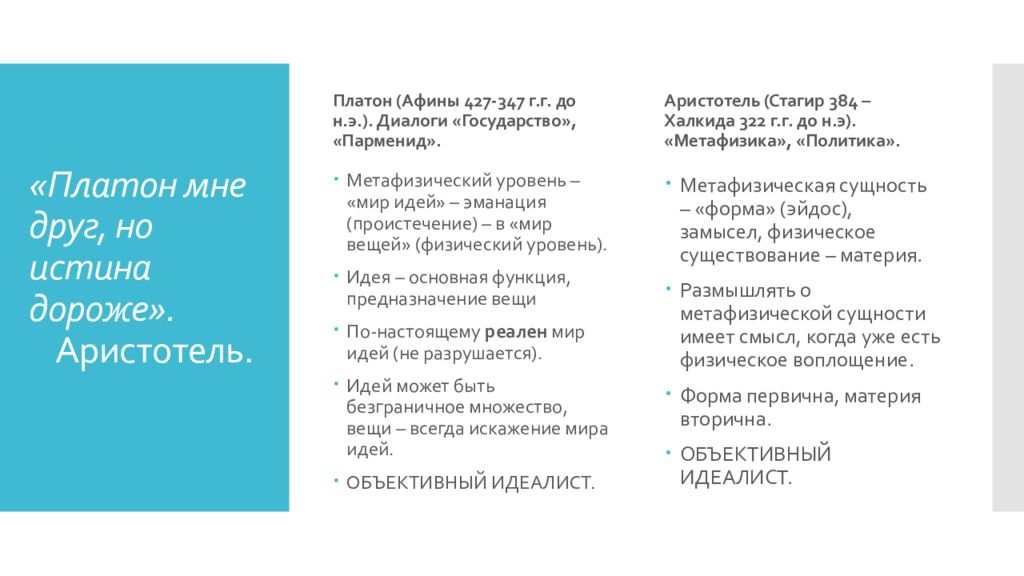

Слайд 11: Платон мне друг, но истина дороже». Аристотель

Платон (Афины 427-347 г.г. до н.э.). Диалоги «Государство», «Парменид». Метафизический уровень – «мир идей» – эманация (проистечение) – в «мир вещей» (физический уровень). Идея – основная функция, предназначение вещи По-настоящему реален мир идей (не разрушается). Идей может быть безграничное множество, вещи – всегда искажение мира идей. ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИСТ. Аристотель ( Стагир 384 – Халкида 322 г.г. до н.э ). «Метафизика», «Политика». Метафизическая сущность – «форма» (эйдос), замысел, физическое существование – материя. Размышлять о метафизической сущности имеет смысл, когда уже есть физическое воплощение. Форма первична, материя вторична. ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИСТ.

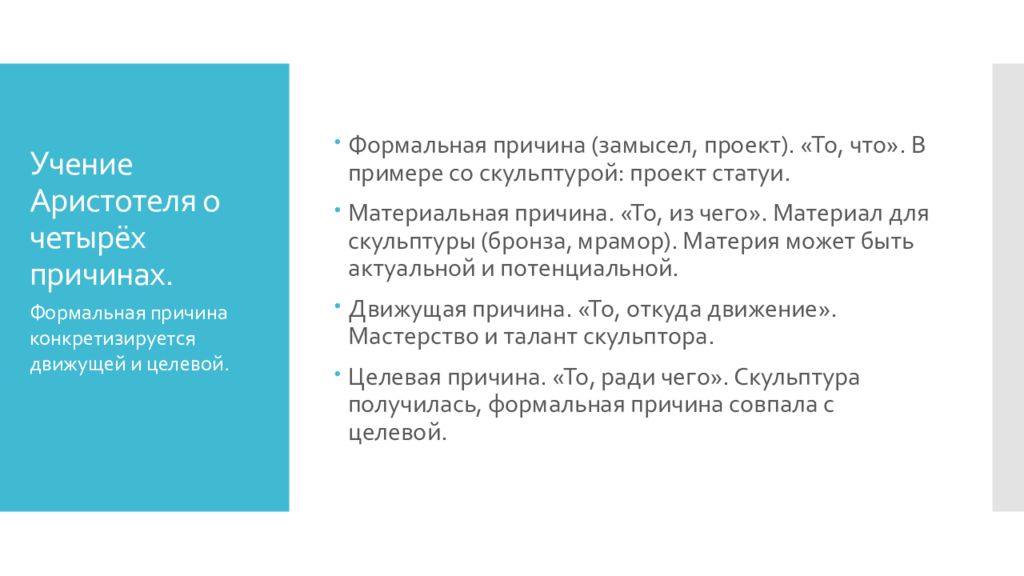

Слайд 12: Учение Аристотеля о четырёх причинах

Формальная причина (замысел, проект). «То, что». В примере со скульптурой: проект статуи. Материальная причина. «То, из чего». Материал для скульптуры (бронза, мрамор). Материя может быть актуальной и потенциальной. Движущая причина. «То, откуда движение». Мастерство и талант скульптора. Целевая причина. «То, ради чего». Скульптура получилась, формальная причина совпала с целевой. Формальная причина конкретизируется движущей и целевой.

Слайд 13: 4. Античная философия о природе и сущности человека

Антропологический поворот в философии.

Слайд 14: Антропологический поворот – от натурфилософии к этике и антропологии

Сократ (470-399 г.г. до н.э.). Учение Сократа – пример устного философского творчества. Добродетель тождественна знанию. Диалог – способ найти истину. Метод Сократа – МАЙЕВТИКА (искусство акушерки), принять «роды истиной». «Познай самого себя». Софисты – платные учителя красноречия. «Софизмы». Протагор из Абдер ( ок. 480 – ок. 410 г.г. до н.э.). «Об истине». Сколько людей, столько и мнений: «Все суждения одинаково истинны». «Человек есть мера всех вещей». Горгий из Леонтин (480-380 г.г. до н.э.). «О том, чего нет, или о природе». «Все суждения одинаково ложны».

Слайд 15: Человек по природе своей существо социальное.»

Энтелехия (форма души человека, метафизическая сущность) понимается по социальной роли человека. Людям свойственно объединяться в семьи, семьям в общины, общинам в государство. Аристотель «Политика».

Слайд 16: 5. Античная философия о свободе человека

Демокрит, Эпикур, стоики. Впрочем, начнём с киников.

Слайд 17: Проблема свободы человека в истории философии рассматривалась в двух основных аспектах

Как метафизическая, сущностная свобода. Как политическая свобода и её гарантии.

Слайд 18: Киники

Основатель – Антисфен (Афины, 455-360 г.г. до н.э.) Принцип аскетизма: для достижения блага надо отказаться от комфорта, жить в гармонии с природой, подобно собаке. Ни в чём не нуждаться, обходясь минимальным (самодостаточность). Свобода для киников – и личностная, метафизическая, и политическая. Или от греческого слова «собака», или от места собраний – рощи « Киносарг ».

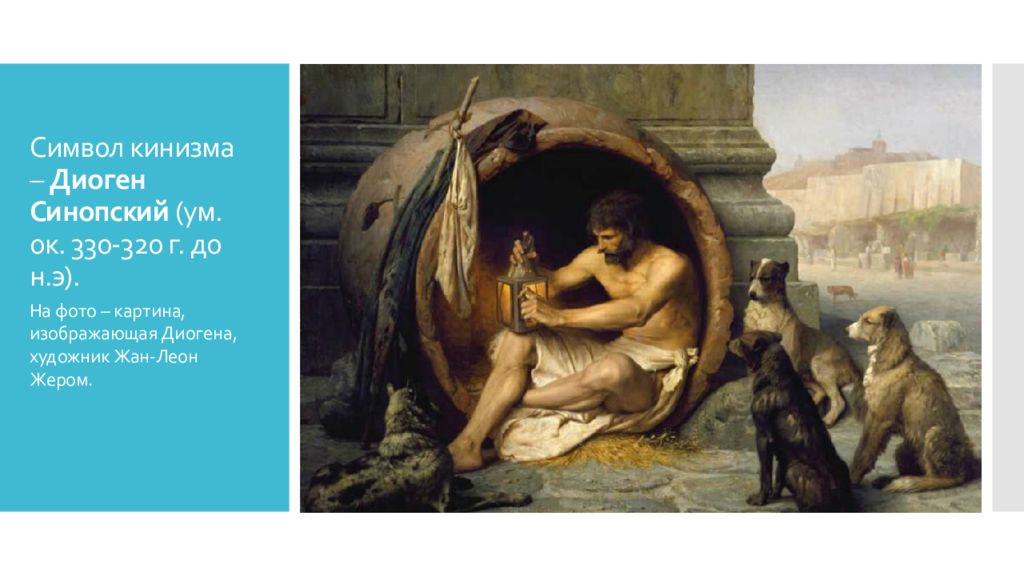

Слайд 19: Символ кинизма – Диоген Синопский (ум. ок. 330-320 г. до н.э )

На фото – картина, изображающая Диогена, художник Жан-Леон Жером.

Слайд 20: Основные принципы кинизма : 1) аскеза – простота жизни, презрение к условностям

2) автаркия – независимость и самостоятельность, умение постоять за себя и свой образ жизни. Киники свободны от общества и государства, но общество от них нет. 3) апедевсия (или ападейусия ) – отстранённость от культуры, особенно от письменности, но не невежество.

Слайд 21: Демокрит и Эпикур

Эпикур (341-270 г.г. до н.э.). Основал философскую школу «Сад Эпикура». Произведения: «Главные мысли», «Письмо к Пифоклу », «Письмо к Менекею », «Письмо к Геродоту». Учение Эпикура состояло из 1) каноники (теории познания): источник знания – чувственные восприятия, согласованные с общими представлениями; 2) физики : атомизм; 3) этики : эпикурейство, философия удовольствия. Античный атомизм, материализм. Всё предопределено движением атомов, то есть свобода – осознание необходимости?

Слайд 22: Цель философии – обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы»

Эпикур оспаривал утверждавшуюся Демокритом необходимость, предопределённость движения атомов. Возможные отклонения атомов от закономерной траектории провоцируют случайность, способствуют, в том числе, свободе воли человека. Чтобы быть счастливым и свободным, человеку надо преодолеть страх смерти и жить в удовольствие, но удовольствие не должно превышать меру, чтобы не стать страданием. Душа человека тоже состоит из атомов, поэтому «когда мы есть, смерти ещё нет, а когда она наступает, то нас уже нет», некому осознать, потому что душа после смерти распадается на атомы. Эпикур «К Пифоклу ».

Слайд 23: Человек по природе своей существо социальное.»

Энтелехия (форма души человека, метафизическая сущность) понимается по социальной роли человека. Людям свойственно объединяться в семьи, семьям в общины, общинам в государство. Аристотель «Политика».

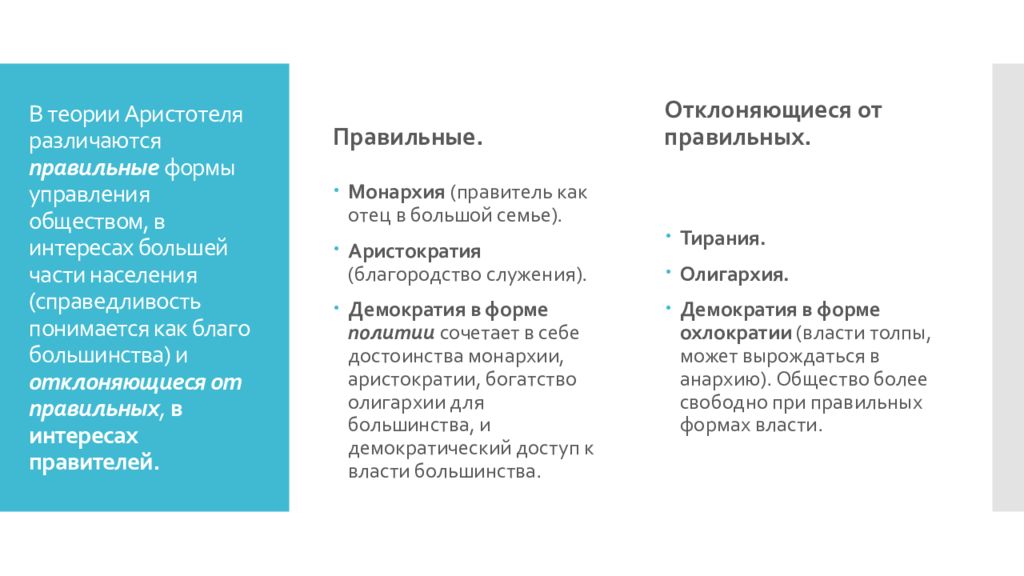

Слайд 24: В теории Аристотеля различаются правильные формы управления обществом, в интересах большей части населения (справедливость понимается как благо большинства) и отклоняющиеся от правильных, в интересах правителей

Правильные. Монархия (правитель как отец в большой семье). Аристократия (благородство служения). Демократия в форме политии сочетает в себе достоинства монархии, аристократии, богатство олигархии для большинства, и демократический доступ к власти большинства. Отклоняющиеся от правильных. Тирания. Олигархия. Демократия в форме охлократии (власти толпы, может вырождаться в анархию). Общество более свободно при правильных формах власти.

Слайд 25: Согласного судьба ведёт, несогласного тащит»

Стоицизм – древнегреческая, затем древнеримская философская школа. Зенон ( ок. 333 – 262 г.г. до н.э ) из Китиона, основатель стоицизма. Физика – атомизм. Этика – все события в мире предопределены, поэтому основная добродетель человека – умение принять свою судьбу (личностная свобода как осознание необходимости). Гармония с миром достигается посредством таких состояний, как апатия и атараксия (личностная свобода в метафизическом аспекте). Космополитизм как символ политической свободы. Луций Аней Сенека.

Слайд 26: Счастье – это жизнь согласно Логосу, закону мироздания (космоса), оно достигается пониманием того, что есть «благо» (знание о добре), и есть «безразличные вещи», среди которых могут быть предпочтительные (здоровье, богатство) и непредпочтительные

Апатия. Умение преодолевать основные страсти, аффекты: печаль, страх, вожделение и наслаждение. Атараксия. Осознанная безмятежность.

Слайд 27: Основные представители стоицизма

Луций Аней Сенека (5 г.н.э. – 65 г. н.э.). «Нравственный письма к Луциллию ». Эпиктет ( ок. 50 г. – 140 г. н.э.). «Беседы» – основная задача философии – различать то, что в наших силах, и то, что нам непосильно. Не сами вещи, а наше представление и них делают нас счастливыми или несчастными. Марк Аврелий Антонин ( 26.04.121 -17.03.180), с 161 по 180 г. был римским императором. «Наедине с собой», «Размышления». Всё происходящее в мире – проявление активного разумного материального начала, пронизывающего весь мир и объединяющего его в единое целое. Осознание этого мирового закона – Логоса как необходимости и приводит к осознанию внутренней свободы. Внешний мир не зависит от человека, но достичь свободы можно через осознание необходимости. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.