Первый слайд презентации

Боевая травма таза и тазовых органов Доклад выполнил студент IV курса Стоматологического факультета группы №485 Пастухов А.М.

Слайд 2

Общие сведения В современных локальных войнах увеличилась доля открытых и закрытых травм таза – при подрывах в бронетехнике, завалах в оборонительных сооружениях, падениях с высоты, наездах автотранспортных средств. Основную опасность ранений костей таза Н.И. Пирогов объяснял «образованием глубоких гнойных затеков и мешков около кости, отделением брюшины на большие пространства, нагноением наружной ее поверхности, костоедою, некрозом, кровотечениями и повреждениями внутренностей таза». После Н.И. Пирогова вопрос об огнестрельных ранениях таза долгое время не поднимался, лечение ранений тазовых органов оставалось преимущественно консервативным. Только в ходе первой мировой войны произошел переход к активной хирургической тактике, а по опыту Великой Отечественной войны окончательно сформировались принципы лечения огнестрельных переломов костей таза и ранений тазовых органов. Значительный вклад в разработку методов лечения ранений таза внесли В.А. Оппель, П.А. Куприянов, Н.Н. Еланский, А.П. Фрумкин.

Слайд 3

Классификация I. в зависимости от количества и локализации повреждений 1) изолированные - травмы таза, при которых имеется одно повреждение (один перелом, одно повреждение мягких тканей, одно повреждение тазового органа) 2) множественные - травмы, при которых имеется несколько повреждений в пределах тазовой области (несколько переломов костей, повреждение нескольких органов, несколько ран, нанесенных одним или несколькими РС, или их сочетания) 3) сочетанная - при сочетании повреждений таза с повреждениями других областей тела II. по травмирующему агенту 1) огнестрельные 1.1 пулевые 1.2 осколочные и минно-взрывные 1.3 взрывные 2) неогнестрельные ранения - в результате воздействия холодного оружия, острого предмета) 3) механические травмы – как компонент взрывных травм, как результат падения с высоты, автопроисшествия

Слайд 4

Классификация Травмы таза и тазовых органов характеризуются повреждением мягких тканей и могут сопровождаться переломами костей, повреждением внутренних органов (мочевого пузыря, уретры, прямой кишки) и половых органов. Повреждения внутренних органов таза разделяются на внутри- и внебрюшинные. Внутрибрюшинные : повреждения мочевого пузыря и прямой кишки; составляют прямую угрозу жизни развитием перитонита. Внебрюшинные : повреждения полых органов таза (прямой кишки, мочевого пузыря, уретры); могут осложниться внутритазовой флегмоной, сепсисом. Переломы костей таза при огнестрельных ранениях бывают краевыми, дырчатыми, оскольчатыми, а также разные виды трещин. Классификация переломов костей таза при неогнестрельных травмах : 1. стабильные 2. ротационно-нестабильные (с наружной, внутренней ротацией) 3. вертикально-нестабильные 4. с повреждением вертлужной впадины (без центрального вывиха, с центральным вывихом бедра)

Слайд 5

Клиника и диагностика огнестрельной травмы таза Диагностика предусматривает определение • характера ранения • хода раневого канала • объема повреждения тканей. Обязательно следует исключить повреждения крупных сосудов, нервных стволов, костей таза и тазовых органов. Раны размером до 1 см в диаметре, не сопровождающиеся кровотечением, внутритканевой гематомой, повреждением костей, сосудов или нервов, а также воспалительными изменениями, не нуждаются в ПХО. Остальные раны подлежат хирургической обработке. Особую опасность представляют собой обширные раны промежности вследствие загрязнения их каловыми массами. В большинстве случаев успех лечения таких ран зависит от своевременного наложения противоестественного заднего прохода. При повреждении подвздошных сосудов, как правило, развивается профузное внутрибрюшинное или забрюшинное кровотечение. Ранения ягодичной области могут сопровождаться значительным наружным кровотечением из ягодичных артерий, отходящих от внутренней подвздошной артерии.

Слайд 6

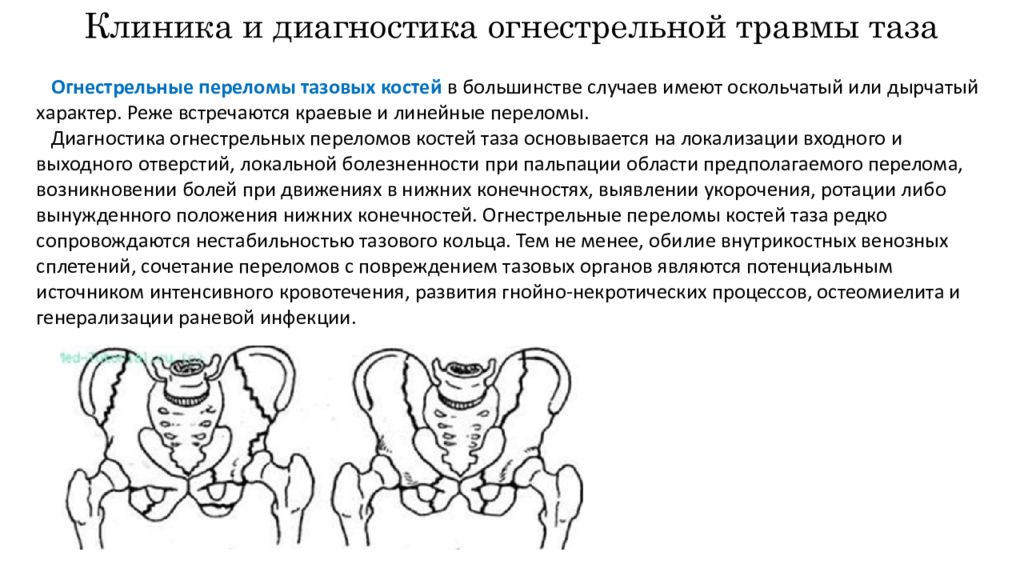

Клиника и диагностика огнестрельной травмы таза Огнестрельные переломы тазовых костей в большинстве случаев имеют оскольчатый или дырчатый характер. Реже встречаются краевые и линейные переломы. Диагностика огнестрельных переломов костей таза основывается на локализации входного и выходного отверстий, локальной болезненности при пальпации области предполагаемого перелома, возникновении болей при движениях в нижних конечностях, выявлении укорочения, ротации либо вынужденного положения нижних конечностей. Огнестрельные переломы костей таза редко сопровождаются нестабильностью тазового кольца. Тем не менее, обилие внутрикостных венозных сплетений, сочетание переломов с повреждением тазовых органов являются потенциальным источником интенсивного кровотечения, развития гнойно-некротических процессов, остеомиелита и генерализации раневой инфекции.

Слайд 7

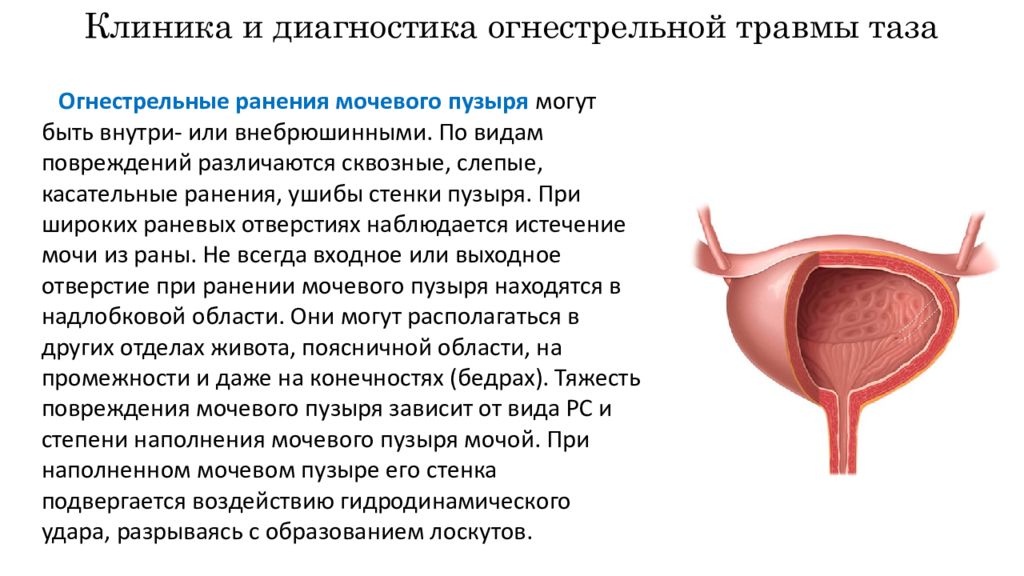

Огнестрельные ранения мочевого пузыря могут быть внутри- или внебрюшинными. По видам повреждений различаются сквозные, слепые, касательные ранения, ушибы стенки пузыря. При широких раневых отверстиях наблюдается истечение мочи из раны. Не всегда входное или выходное отверстие при ранении мочевого пузыря находятся в надлобковой области. Они могут располагаться в других отделах живота, поясничной области, на промежности и даже на конечностях (бедрах). Тяжесть повреждения мочевого пузыря зависит от вида РС и степени наполнения мочевого пузыря мочой. При наполненном мочевом пузыре его стенка подвергается воздействию гидродинамического удара, разрываясь с образованием лоскутов. Клиника и диагностика огнестрельной травмы таза

Слайд 8

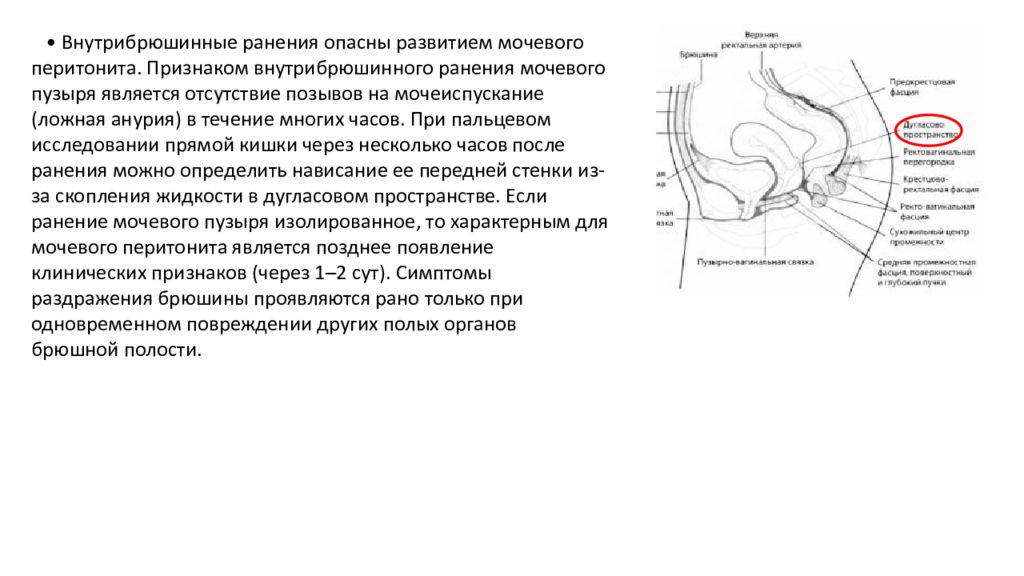

• Внутрибрюшинные ранения опасны развитием мочевого перитонита. Признаком внутрибрюшинного ранения мочевого пузыря является отсутствие позывов на мочеиспускание (ложная анурия) в течение многих часов. При пальцевом исследовании прямой кишки через несколько часов после ранения можно определить нависание ее передней стенки из-за скопления жидкости в дугласовом пространстве. Если ранение мочевого пузыря изолированное, то характерным для мочевого перитонита является позднее появление клинических признаков (через 1–2 сут ). Симптомы раздражения брюшины проявляются рано только при одновременном повреждении других полых органов брюшной полости.

Слайд 9

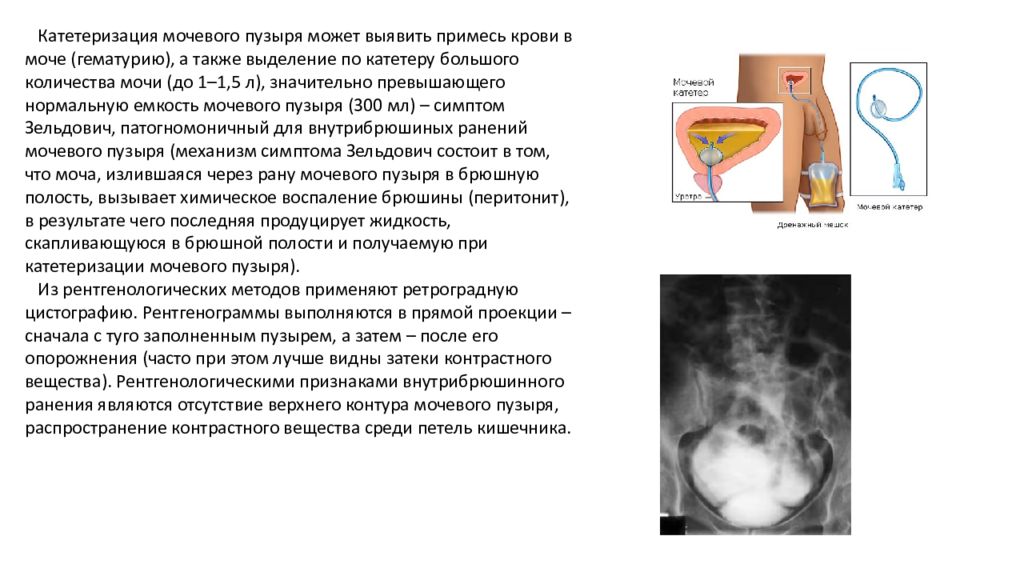

Катетеризация мочевого пузыря может выявить примесь крови в моче (гематурию), а также выделение по катетеру большого количества мочи (до 1–1,5 л), значительно превышающего нормальную емкость мочевого пузыря (300 мл) – симптом Зельдович, патогномоничный для внутрибрюшиных ранений мочевого пузыря (механизм симптома Зельдович состоит в том, что моча, излившаяся через рану мочевого пузыря в брюшную полость, вызывает химическое воспаление брюшины (перитонит), в результате чего последняя продуцирует жидкость, скапливающуюся в брюшной полости и получаемую при катетеризации мочевого пузыря). Из рентгенологических методов применяют ретроградную цистографию. Рентгенограммы выполняются в прямой проекции – сначала с туго заполненным пузырем, а затем – после его опорожнения (часто при этом лучше видны затеки контрастного вещества). Рентгенологическими признаками внутрибрюшинного ранения являются отсутствие верхнего контура мочевого пузыря, распространение контрастного вещества среди петель кишечника.

Слайд 10

• Внебрюшинные ранения составляют 2 /3 огнестрельных ранений мочевого пузыря. Для них характерны жалобы на бесплодные позывы к мочеиспусканию, отмечается задержка мочи, боль и припухлость в надлобковой области. К исходу первых суток развивается инфильтрация клетчатки промежности, ягодиц, области раневых отверстий. При катетеризации мочевого пузыря обычно получаются небольшие объемы мочи с примесью крови (гематурия). На цистограммах, при ретоградной цистографии, характерным для внебрюшинного ранения мочевого пузыря является расплывчатость контуров, наличие затеков контрастного вещества в паравезикальную клетчатку. Истечение мочи в окружающие ткани при несвоевременном дренировании приводит к развитию тяжелых инфекционных (чаще анаэробных) осложнений. Быстрому распространению мочевых затеков и флегмон в клетчаточных пространствах таза способствует разрушение фасциальных перегородок с образованием внутритазовых урогематом. Резорбция мочи в кровоток приводит к развитию интоксикационного синдрома.

Слайд 11

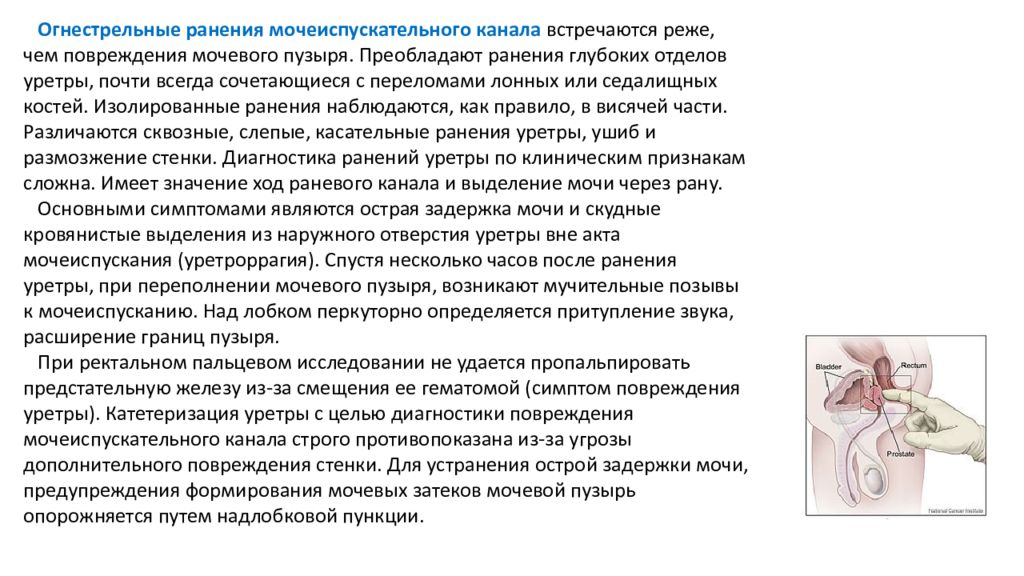

Огнестрельные ранения мочеиспускательного канала встречаются реже, чем повреждения мочевого пузыря. Преобладают ранения глубоких отделов уретры, почти всегда сочетающиеся с переломами лонных или седалищных костей. Изолированные ранения наблюдаются, как правило, в висячей части. Различаются сквозные, слепые, касательные ранения уретры, ушиб и размозжение стенки. Диагностика ранений уретры по клиническим признакам сложна. Имеет значение ход раневого канала и выделение мочи через рану. Основными симптомами являются острая задержка мочи и скудные кровянистые выделения из наружного отверстия уретры вне акта мочеиспускания ( уретроррагия ). Спустя несколько часов после ранения уретры, при переполнении мочевого пузыря, возникают мучительные позывы к мочеиспусканию. Над лобком перкуторно определяется притупление звука, расширение границ пузыря. При ректальном пальцевом исследовании не удается пропальпировать предстательную железу из-за смещения ее гематомой (симптом повреждения уретры). Катетеризация уретры с целью диагностики повреждения мочеиспускательного канала строго противопоказана из-за угрозы дополнительного повреждения стенки. Для устранения острой задержки мочи, предупреждения формирования мочевых затеков мочевой пузырь опорожняется путем надлобковой пункции.

Слайд 12

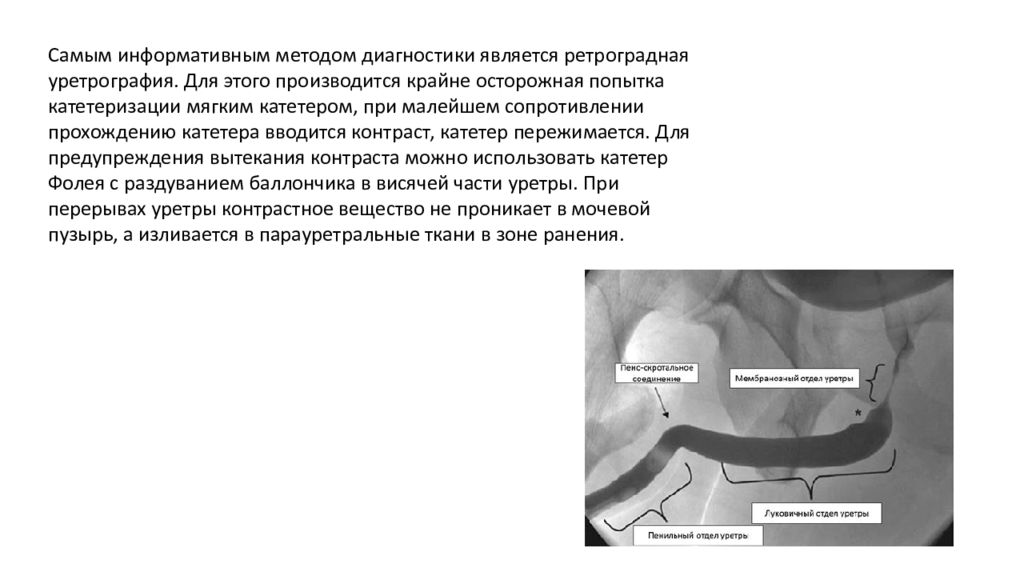

Самым информативным методом диагностики является ретроградная уретрография. Для этого производится крайне осторожная попытка катетеризации мягким катетером, при малейшем сопротивлении прохождению катетера вводится контраст, катетер пережимается. Для предупреждения вытекания контраста можно использовать катетер Фолея с раздуванием баллончика в висячей части уретры. При перерывах уретры контрастное вещество не проникает в мочевой пузырь, а изливается в парауретральные ткани в зоне ранения.

Слайд 13

Огнестрельные ранения прямой кишки встречаются у 10% раненых в область таза. Как правило, ранения прямой кишки сочетаются с переломами костей таза, повреждением кровеносных сосудов, мочевого пузыря или уретры. Проекция раневого канала часто не соответствует топографо-анатомическому расположению прямой кишки, что существенно затрудняет диагностику. Выделяются внутрибрюшинные (20%) и внебрюшинные (80%) ранения прямой кишки. Внутрибрюшинные ранения протекают ярко, с развитием клиники калового перитонита (разлитая острая боль в животе, боль при смене положения тела, повышение температуры (38-39), учащение дыхания, повышение АД, тахикардия; тошнота, рвота). Диагноз повреждения прямой кишки ставится в ходе лапаротомии. Среди внебрюшинных ранений прямой кишки выделяются ранения ампулярной и промежностной ее части, поскольку они различаются тяжестью клинического течения, характером осложнений и хирургической тактикой. Более тяжелыми являются ранения ампулярной (тазовой) части кишки, когда каловые массы попадают в клетчаточные пространства таза и в течение 6–12 ч развивается анаэробная инфекция. Ранения промежностной (анальной) части прямой кишки протекают более благоприятно, что обусловлено удаленностью области повреждения от внутритазовых клетчаточных пространств и отделением ее от них диафрагмой таза. Диагноз повреждения прямой кишки при огнестрельных ранениях таза основывается на оценке направления раневого канала, выделении крови из заднего прохода, отхождении кала и газов через рану. При пальцевом исследовании прямой кишки, которое является обязательным диагностическим приемом обследования всех раненных в таз, выявляется кровь.

Слайд 14

Клиника и диагностика неогнестрельных травм таза Наибольшую опасность при таких ранениях представляют повреждения крупных кровеносных сосудов и органов таза. При травмах таза повреждения мягких тканей бывают как открытыми, так и закрытыми. Среди закрытых повреждений мягких тканей таза особую проблему составляют отслойки кожи и кожно-подкожно-фасциальных лоскутов. Отслойка кожи характеризуется локальной припухлостью, синюшностью кожного покрова, баллотированием отслоенного кожного лоскута при нажатии (в результате скопления под ним крови). Значительно сложнее распознавание отслойки кожно-подкожно-фасциальных лоскутов, где приведенные выше симптомы выражены значительно хуже. Существенную диагностическую ценность имеет пункция образовавшейся полости толстой иглой. При получении крови обязательным является рассечение отслоенного массива тканей по нижнему краю с ревизией полости.

Слайд 15

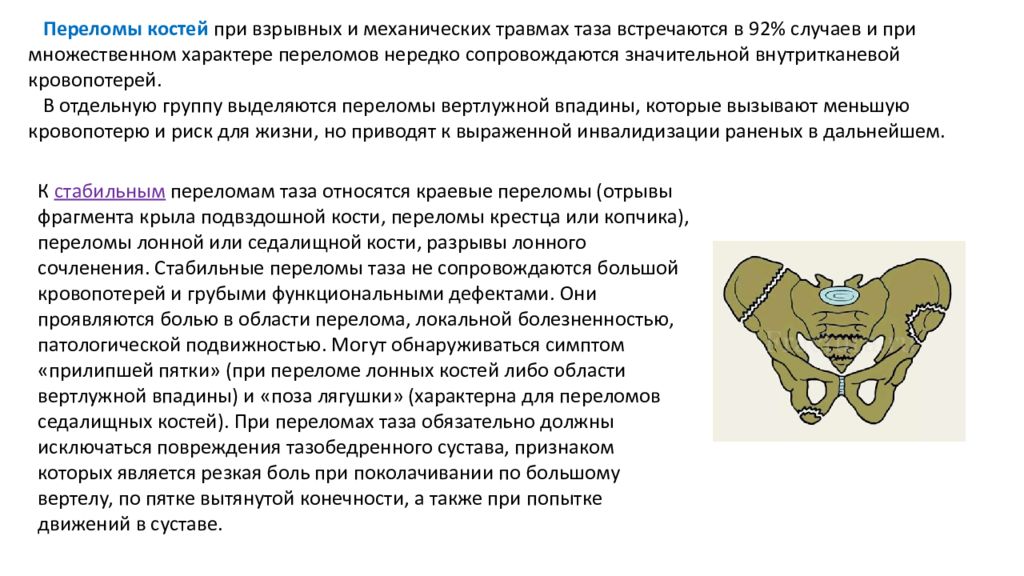

Переломы костей при взрывных и механических травмах таза встречаются в 92% случаев и при множественном характере переломов нередко сопровождаются значительной внутритканевой кровопотерей. В отдельную группу выделяются переломы вертлужной впадины, которые вызывают меньшую кровопотерю и риск для жизни, но приводят к выраженной инвалидизации раненых в дальнейшем. К стабильным переломам таза относятся краевые переломы (отрывы фрагмента крыла подвздошной кости, переломы крестца или копчика), переломы лонной или седалищной кости, разрывы лонного сочленения. Стабильные переломы таза не сопровождаются большой кровопотерей и грубыми функциональными дефектами. Они проявляются болью в области перелома, локальной болезненностью, патологической подвижностью. Могут обнаруживаться симптом «прилипшей пятки» (при переломе лонных костей либо области вертлужной впадины) и «поза лягушки» (характерна для переломов седалищных костей). При переломах таза обязательно должны исключаться повреждения тазобедренного сустава, признаком которых является резкая боль при поколачивании по большому вертелу, по пятке вытянутой конечности, а также при попытке движений в суставе.

Слайд 16

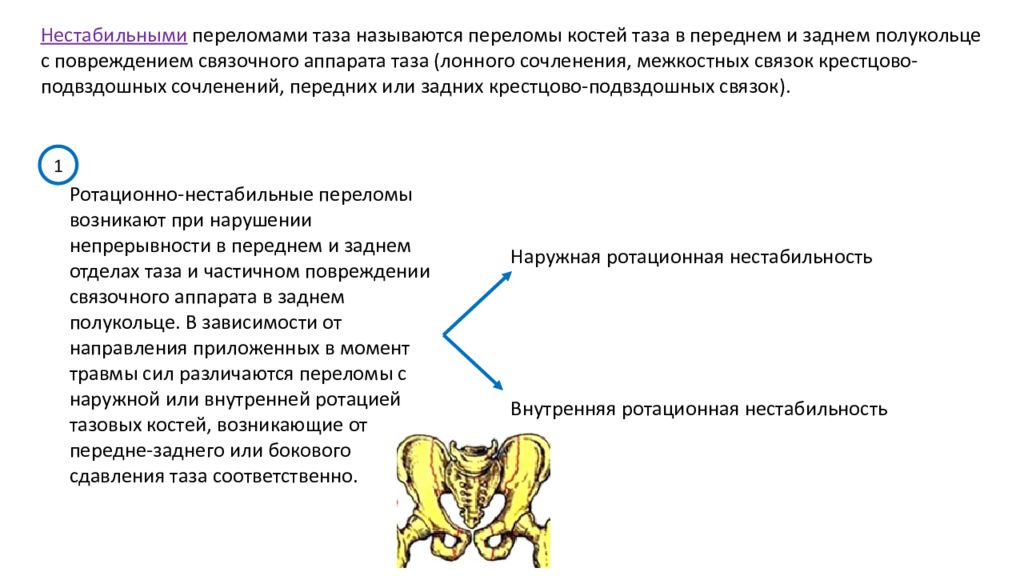

Нестабильными переломами таза называются переломы костей таза в переднем и заднем полукольце с повреждением связочного аппарата таза (лонного сочленения, межкостных связок крестцово-подвздошных сочленений, передних или задних крестцово-подвздошных связок). Ротационно-нестабильные переломы возникают при нарушении непрерывности в переднем и заднем отделах таза и частичном повреждении связочного аппарата в заднем полукольце. В зависимости от направления приложенных в момент травмы сил различаются переломы с наружной или внутренней ротацией тазовых костей, возникающие от передне -заднего или бокового сдавления таза соответственно. Наружная ротационная нестабильность Внутренняя ротационная нестабильность 1

Слайд 17

Наружная ротационная нестабильность возникает при разрыве передних и частично межкостных крестцово-подвздошных связок, но при сохранении заднего комплекса крестцово-подвздошных связок. Часто такие переломы называются «переломами по типу открытой книги». Пальпаторно определяется резкая болезненность в местах переломов. Важным диагностическим приемом является подведение ладони под таз с пальпацией крестцово-подвздошных сочленений и крестца. Малейшая болевая реакция позволяет заподозрить перелом задних отделов таза. Определяется резкая болезненность и избыточная ротационная подвижность при разведении крыльев подвздошных костей. На рентгенограммах регистрируется расхождение симфиза или мест переломов переднего полукольца более чем на 1 см. Внутренняя ротационная нестабильность возникает или при разрыве задних и частично межкостных крестцово-подвздошных связок, или вследствие импрессионного перелома боковой массы крестца. Определяется резкая болезненность и ротационная подвижность при сведении крыльев подвздошных костей. На рентгенограммах при этом может наблюдаться либо захождение лонных костей в области симфиза (или мест переломов переднего полукольца), либо смещений может не выявляться вообще – вследствие схождения мест переломов под воздействием силы тяжести в положении пострадавшего на спине. В таком случае при установке диагноза внутренней ротационной нестабильности следует ориентироваться на клиническую картину. Основные симптомы: болезненность при пальпации в области заднего полукольца и подвижность при сведении крыльев подвздошных костей.

Слайд 18

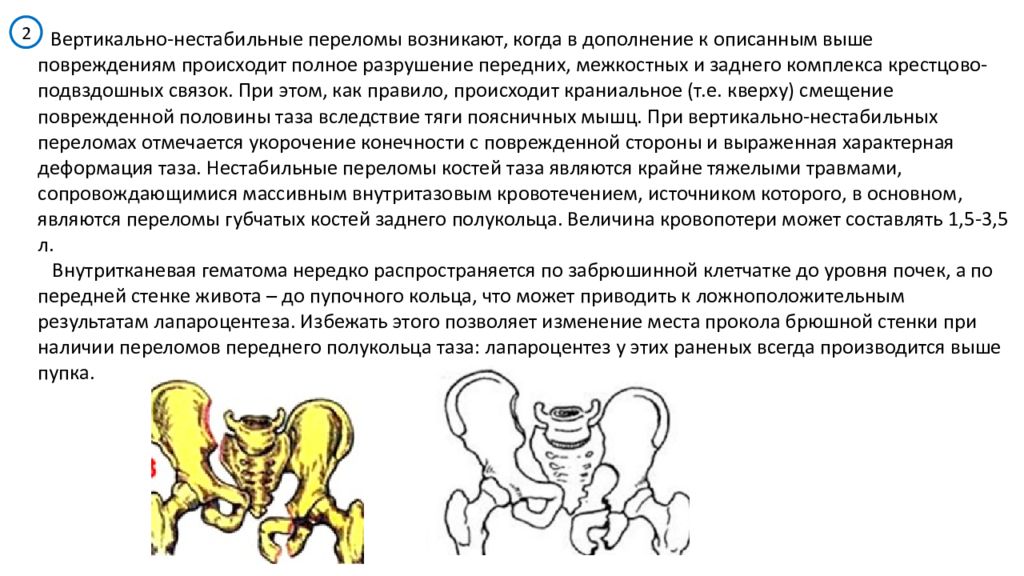

Вертикально-нестабильные переломы возникают, когда в дополнение к описанным выше повреждениям происходит полное разрушение передних, межкостных и заднего комплекса крестцово-подвздошных связок. При этом, как правило, происходит краниальное (т.е. кверху) смещение поврежденной половины таза вследствие тяги поясничных мышц. При вертикально-нестабильных переломах отмечается укорочение конечности с поврежденной стороны и выраженная характерная деформация таза. Нестабильные переломы костей таза являются крайне тяжелыми травмами, сопровождающимися массивным внутритазовым кровотечением, источником которого, в основном, являются переломы губчатых костей заднего полукольца. Величина кровопотери может составлять 1,5-3,5 л. Внутритканевая гематома нередко распространяется по забрюшинной клетчатке до уровня почек, а по передней стенке живота – до пупочного кольца, что может приводить к ложноположительным результатам лапароцентеза. Избежать этого позволяет изменение места прокола брюшной стенки при наличии переломов переднего полукольца таза: лапароцентез у этих раненых всегда производится выше пупка. 2

Слайд 19

Повреждения мочевого пузыря при травмах таза встречаются в 12% случаев и происходят за счет перфорации отломками костей (при этом преобладают внебрюшинные повреждения). Разрывы мочевого пузыря, чаще одиночные, имеют небольшие размеры и неправильную форму. При нестабильных переломах таза возможен отрыв мочевого пузыря от уретры. Повреждения уретры при травмах таза возникают при резком смещении сломанного лобково- симфизарного костного фрагмента с повреждением мышц и связок, фиксирующих мочеиспускательный канал. Чаще всего происходит разрыв перепончато -луковичной части уретры. Симптомы повреждений мочевого пузыря и уретры при травмах таза в целом такие же, как и при ранениях. Кроме того, в диагностике имеет значение обнаружение обширных гематом в паховых областях, на промежности, в мошонке. Повреждения прямой кишки при травмах таза являются сравнительно редкими (3%) и возникают за счет смещения острых отломков сломанных костей. Диагностика и лечебная тактика не имеют принципиальных отличий от повреждений при огнестрельных ранениях.

Слайд 20

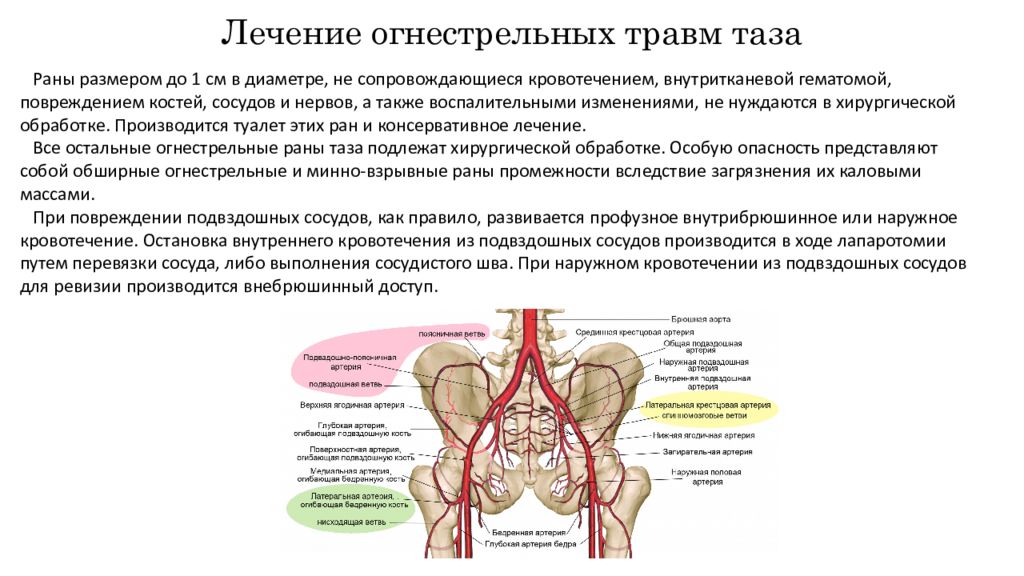

Лечение огнестрельных травм таза Раны размером до 1 см в диаметре, не сопровождающиеся кровотечением, внутритканевой гематомой, повреждением костей, сосудов и нервов, а также воспалительными изменениями, не нуждаются в хирургической обработке. Производится туалет этих ран и консервативное лечение. Все остальные огнестрельные раны таза подлежат хирургической обработке. Особую опасность представляют собой обширные огнестрельные и минно-взрывные раны промежности вследствие загрязнения их каловыми массами. При повреждении подвздошных сосудов, как правило, развивается профузное внутрибрюшинное или наружное кровотечение. Остановка внутреннего кровотечения из подвздошных сосудов производится в ходе лапаротомии путем перевязки сосуда, либо выполнения сосудистого шва. При наружном кровотечении из подвздошных сосудов для ревизии производится внебрюшинный доступ.

Слайд 21

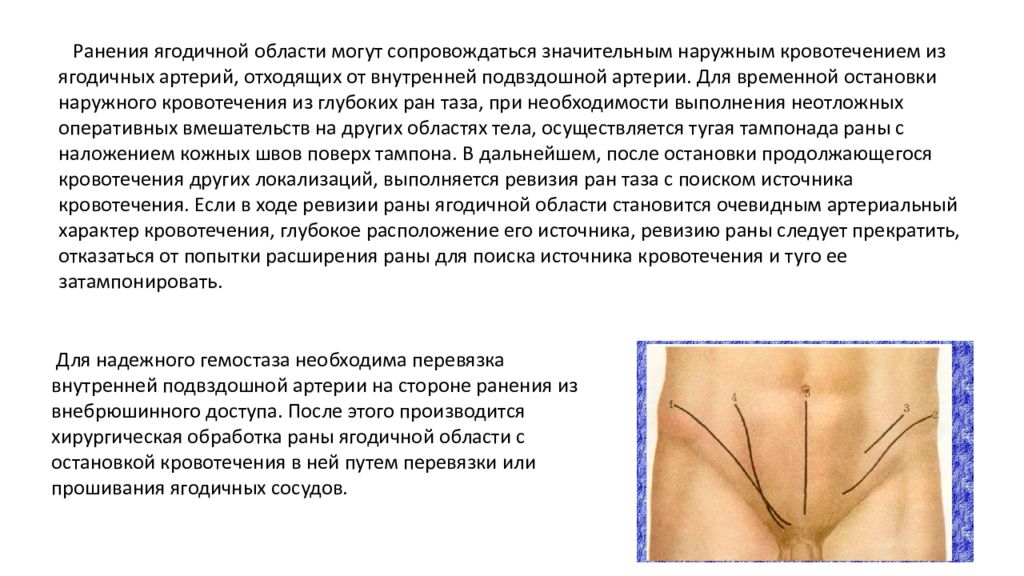

Ранения ягодичной области могут сопровождаться значительным наружным кровотечением из ягодичных артерий, отходящих от внутренней подвздошной артерии. Для временной остановки наружного кровотечения из глубоких ран таза, при необходимости выполнения неотложных оперативных вмешательств на других областях тела, осуществляется тугая тампонада раны с наложением кожных швов поверх тампона. В дальнейшем, после остановки продолжающегося кровотечения других локализаций, выполняется ревизия ран таза с поиском источника кровотечения. Если в ходе ревизии раны ягодичной области становится очевидным артериальный характер кровотечения, глубокое расположение его источника, ревизию раны следует прекратить, отказаться от попытки расширения раны для поиска источника кровотечения и туго ее затампонировать. Для надежного гемостаза необходима перевязка внутренней подвздошной артерии на стороне ранения из внебрюшинного доступа. После этого производится хирургическая обработка раны ягодичной области с остановкой кровотечения в ней путем перевязки или прошивания ягодичных сосудов.

Слайд 22

Внутрибрюшинные ранения мочевого пузыря. При внутрибрюшинных повреждениях мочевого пузыря производится лапаротомия. Рана мочевого пузыря ушивается двухрядным швом со стороны брюшной полости: первый ряд (мышечный) – рассасывающимся материалом, без захватывания слизистой оболочки; второй (серо-серозный) – нерассасывающимся материалом. Этот принцип следует соблюдать при всех операциях на мочевом пузыре. Брюшная полость, после удаления излившейся мочи, тщательно промывается 3–4 л 0,9% раствора натрия хлорида либо раствором антисептиков. Моча из пузыря отводится постоянно находящимся в течение 10–12 дней уретральным силиконовым катетером широкого диаметра, оптимальным является катетер Фолея. Цистостома при внутрибрюшинных ранениях мочевого пузыря, как правило, не накладывается (исключением могут являться обширные повреждения стенки мочевого пузыря либо абдомино -спинальные ранения с нарушением мочеиспускания).

Слайд 23

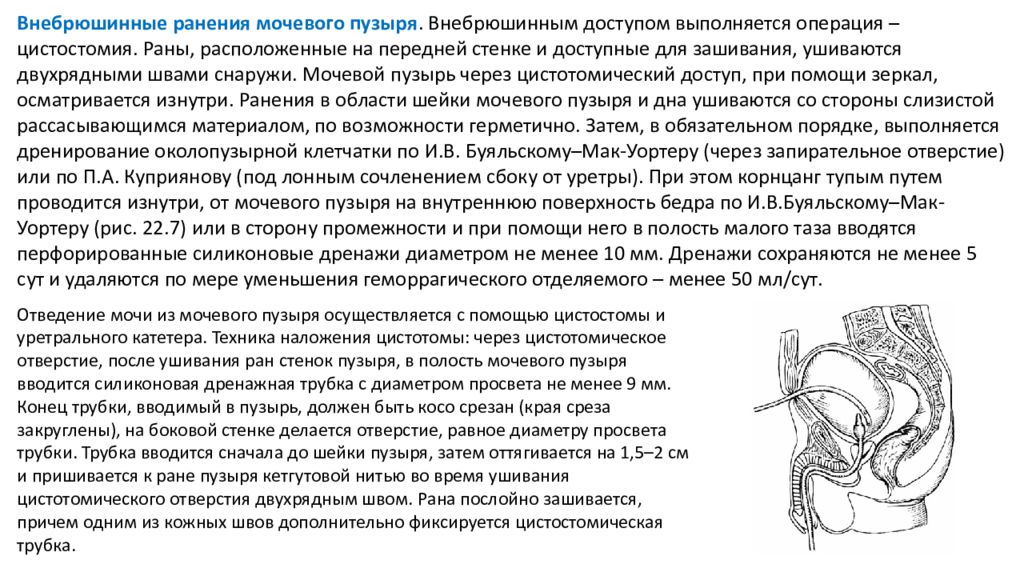

Внебрюшинные ранения мочевого пузыря. Внебрюшинным доступом выполняется операция – цистостомия. Раны, расположенные на передней стенке и доступные для зашивания, ушиваются двухрядными швами снаружи. Мочевой пузырь через цистотомический доступ, при помощи зеркал, осматривается изнутри. Ранения в области шейки мочевого пузыря и дна ушиваются со стороны слизистой рассасывающимся материалом, по возможности герметично. Затем, в обязательном порядке, выполняется дренирование околопузырной клетчатки по И.В. Буяльскому –Мак- Уортеру (через запирательное отверстие) или по П.А. Куприянову (под лонным сочленением сбоку от уретры). При этом корнцанг тупым путем проводится изнутри, от мочевого пузыря на внутреннюю поверхность бедра по И.В.Буяльскому –Мак- Уортеру (рис. 22.7) или в сторону промежности и при помощи него в полость малого таза вводятся перфорированные силиконовые дренажи диаметром не менее 10 мм. Дренажи сохраняются не менее 5 сут и удаляются по мере уменьшения геморрагического отделяемого – менее 50 мл/ сут. Отведение мочи из мочевого пузыря осуществляется с помощью цистостомы и уретрального катетера. Техника наложения цистотомы : через цистотомическое отверстие, после ушивания ран стенок пузыря, в полость мочевого пузыря вводится силиконовая дренажная трубка с диаметром просвета не менее 9 мм. Конец трубки, вводимый в пузырь, должен быть косо срезан (края среза закруглены), на боковой стенке делается отверстие, равное диаметру просвета трубки. Трубка вводится сначала до шейки пузыря, затем оттягивается на 1,5–2 см и пришивается к ране пузыря кетгутовой нитью во время ушивания цистотомического отверстия двухрядным швом. Рана послойно зашивается, причем одним из кожных швов дополнительно фиксируется цистостомическая трубка.

Слайд 24

Отведение мочи при огнестрельных ранениях уретры (исключая ушибы и касательные ранения без повреждения слизистой), в случае задержки операции по наложению цистостомы, производится путем надлобковой капиллярной пункции. Техника надлобковой пункции: в 1–2 см над лонным сочленением выполняется местная анестезия участка кожи. Затем длинной тонкой иглой осуществляется поиск полости пузыря с периодическим подтягиванием поршня шприца для обнаружения мочи. После обнаружения полости пузыря, он пунктируется толстой иглой и выпускается моча. Основное лечение повреждений уретры – наложение цистостомы с выполнением ПХО раны. Гематомы и мочевые затеки дренируются. При повреждениях задней уретры дренируется полость малого таза по И.В. Буяльскому – Мак- Уортеру или по П.А. Куприянову. Первичный шов уретры выполняется редко, в основном в мирное время и только при изолированных ранениях. Восстановление уретры целесообразно проводить после ликвидации воспалительных явлений в области ран промежности.

Слайд 25

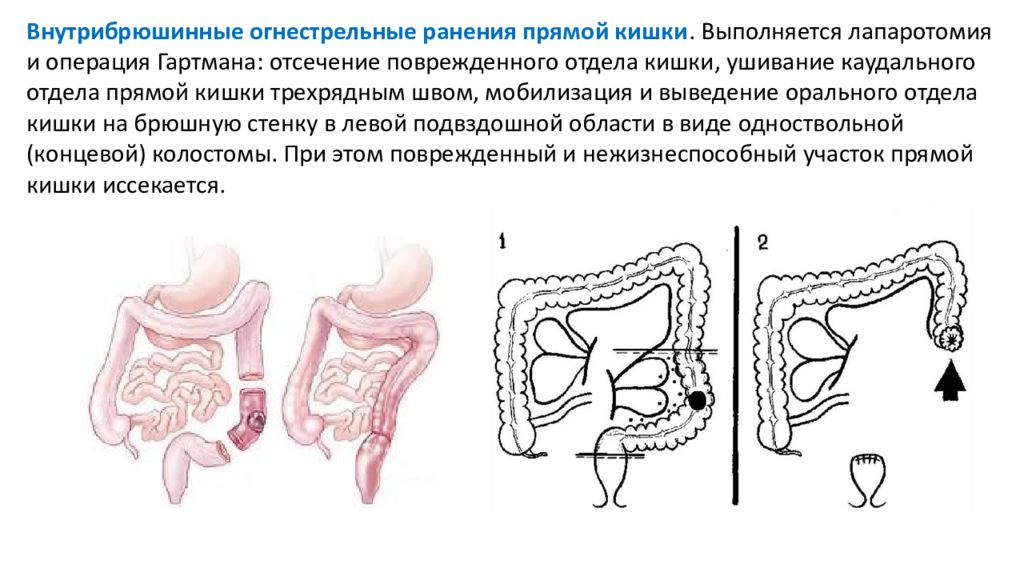

Внутрибрюшинные огнестрельные ранения прямой кишки. Выполняется лапаротомия и операция Гартмана: отсечение поврежденного отдела кишки, ушивание каудального отдела прямой кишки трехрядным швом, мобилизация и выведение орального отдела кишки на брюшную стенку в левой подвздошной области в виде одноствольной (концевой) колостомы. При этом поврежденный и нежизнеспособный участок прямой кишки иссекается.

Слайд 26

Внебрюшинные ранения прямой кишки. Оперативное вмешательство состоит из двух этапов. Первый этап – это обязательное наложение двуствольного противоестественного заднего прохода на сигмовидную кишку с отмыванием каудального отдела прямой кишки. Объем второго этапа операции определяется характером и локализацией раны прямой кишки. При ранениях ее промежностной части с незначительным разрушением сфинктера выполняется ПХО раны с экономным иссечением тканей в области сфинктера; операция завершается установкой толстой полихлорвиниловой или силиконовой трубки в прямую кишку, противовоспалительной паравульнарной блокадой (выполняется смесью 0,25% раствора новокаина, преднизолона, контрикала, метрогила и антибиотика широкого спектра действия) и заполнением раны угольным сорбентом. При отрывах и проксимальном смещении прямой кишки, она низводится и подшивается к коже с обязательным дренированием клетчаточных пространств таза и выполнением противовоспалительной блокады. При ранениях ампулярного отдела прямой кишки необходимо обеспечить хороший доступ к месту повреждения. Чаще выполняется хирургическая обработка раны таза, а доступ к ишиоректальному пространству производится дугообразным разрезом между анусом и копчиком от одного седалищного бугра к другому. Продвигаясь проксимально к ране прямой кишки под контролем пальца, удаляется поврежденная и загрязненная жировая клетчатка. При хорошем доступе удается ушить рану прямой кишки. К ране кишки (ушитой или неушитой ) подводится толстая силиконовая или полихлорвиниловая трубка, устанавливаются тампоны с водорастворимой мазью. Обязательно выполнение противовоспалительной блокады.

Слайд 27

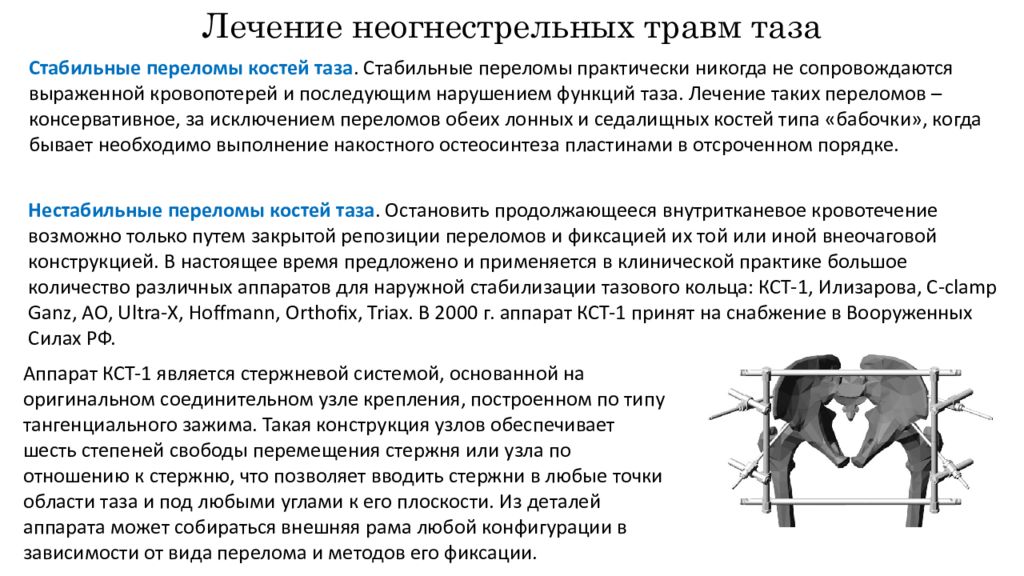

Лечение неогнестрельных травм таза Стабильные переломы костей таза. Стабильные переломы практически никогда не сопровождаются выраженной кровопотерей и последующим нарушением функций таза. Лечение таких переломов – консервативное, за исключением переломов обеих лонных и седалищных костей типа «бабочки», когда бывает необходимо выполнение накостного остеосинтеза пластинами в отсроченном порядке. Нестабильные переломы костей таза. Остановить продолжающееся внутритканевое кровотечение возможно только путем закрытой репозиции переломов и фиксацией их той или иной внеочаговой конструкцией. В настоящее время предложено и применяется в клинической практике большое количество различных аппаратов для наружной стабилизации тазового кольца: КСТ-1, Илизарова, С- clamp Ganz, AO, Ultra-X, Hoffmann, Orthofix, Triax. В 2000 г. аппарат КСТ-1 принят на снабжение в Вооруженных Силах РФ. Аппарат КСТ-1 является стержневой системой, основанной на оригинальном соединительном узле крепления, построенном по типу тангенциального зажима. Такая конструкция узлов обеспечивает шесть степеней свободы перемещения стержня или узла по отношению к стержню, что позволяет вводить стержни в любые точки области таза и под любыми углами к его плоскости. Из деталей аппарата может собираться внешняя рама любой конфигурации в зависимости от вида перелома и методов его фиксации.

Слайд 28

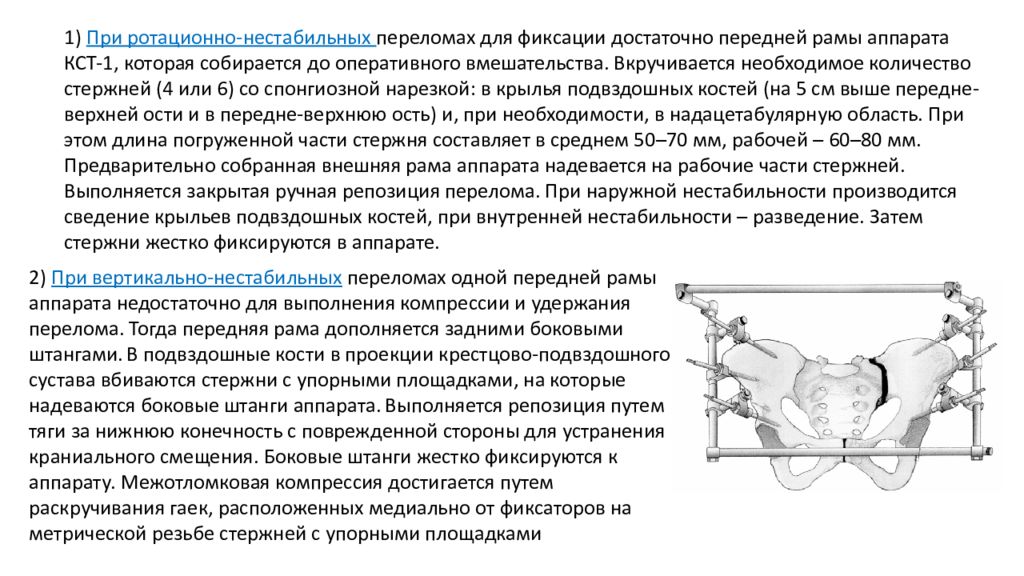

1) При ротационно-нестабильных переломах для фиксации достаточно передней рамы аппарата КСТ-1, которая собирается до оперативного вмешательства. Вкручивается необходимое количество стержней (4 или 6) со спонгиозной нарезкой: в крылья подвздошных костей (на 5 см выше передне -верхней ости и в передне -верхнюю ость) и, при необходимости, в надацетабулярную область. При этом длина погруженной части стержня составляет в среднем 50–70 мм, рабочей – 60–80 мм. Предварительно собранная внешняя рама аппарата надевается на рабочие части стержней. Выполняется закрытая ручная репозиция перелома. При наружной нестабильности производится сведение крыльев подвздошных костей, при внутренней нестабильности – разведение. Затем стержни жестко фиксируются в аппарате. 2) При вертикально-нестабильных переломах одной передней рамы аппарата недостаточно для выполнения компрессии и удержания перелома. Тогда передняя рама дополняется задними боковыми штангами. В подвздошные кости в проекции крестцово-подвздошного сустава вбиваются стержни с упорными площадками, на которые надеваются боковые штанги аппарата. Выполняется репозиция путем тяги за нижнюю конечность с поврежденной стороны для устранения краниального смещения. Боковые штанги жестко фиксируются к аппарату. Межотломковая компрессия достигается путем раскручивания гаек, расположенных медиально от фиксаторов на метрической резьбе стержней с упорными площадками

Слайд 29

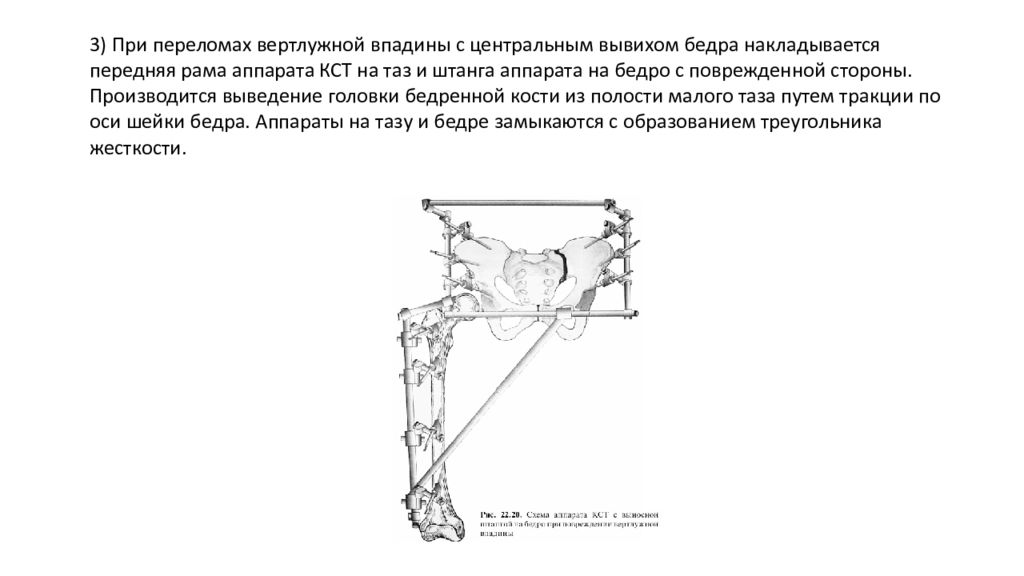

3) При переломах вертлужной впадины с центральным вывихом бедра накладывается передняя рама аппарата КСТ на таз и штанга аппарата на бедро с поврежденной стороны. Производится выведение головки бедренной кости из полости малого таза путем тракции по оси шейки бедра. Аппараты на тазу и бедре замыкаются с образованием треугольника жесткости.

Слайд 30

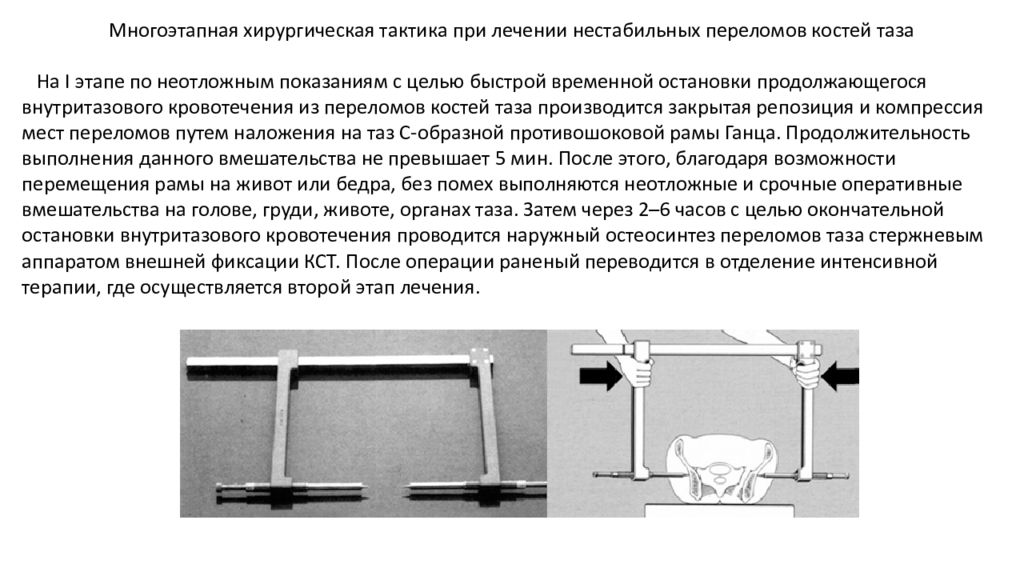

Многоэтапная хирургическая тактика при лечении нестабильных переломов костей таза На I этапе по неотложным показаниям с целью быстрой временной остановки продолжающегося внутритазового кровотечения из переломов костей таза производится закрытая репозиция и компрессия мест переломов путем наложения на таз С-образной противошоковой рамы Ганца. Продолжительность выполнения данного вмешательства не превышает 5 мин. После этого, благодаря возможности перемещения рамы на живот или бедра, без помех выполняются неотложные и срочные оперативные вмешательства на голове, груди, животе, органах таза. Затем через 2–6 часов с целью окончательной остановки внутритазового кровотечения проводится наружный остеосинтез переломов таза стержневым аппаратом внешней фиксации КСТ. После операции раненый переводится в отделение интенсивной терапии, где осуществляется второй этап лечения.

Слайд 31

В ходе II этапа раненым проводится восполнение кровопотери, коррекция гемодинамических и дыхательных расстройств, лечение развившихся осложнений. После стабилизации состояния, раненый эвакуируется в ВГ II-го или ВГ III-го эшелонов и подготавливается к следующему этапу лечения. На III этапе с целью оптимального восстановления нарушенных анатомо-физиологических взаимоотношений и достижения наилучшего ортопедического результата выполняются реконструктивновосстановительные операции погружного остеосинтеза костей таза пластинами, канюлированными винтами или комбинацией различных методов остеосинтеза

Слайд 32

Помощь на этапах медицинской эвакуации Первая и доврачебная помощь при ранениях таза заключается в остановке наружного кровотечения давящей повязкой, наложении асептических повязок на раны и инъекции наркотических анальгетиков. При тяжелой кровопотере осуществляется внутривенное введение плазмозаменителей. Эвакуация раненых производится в положении лежа на спине с согнутыми в коленных суставах и связанными между собой нижними конечностями. Под коленные суставы укладывается свернутый ватник или вещевой мешок. Первая врачебная помощь. В вооруженном конфликте первая врачебная помощь рассматривается как предэвакуационная подготовка к авиамедицинской эвакуации тяжелораненых непосредственно в МВГ 1-го эшелона для оказания ранней специализированной хирургической помощи. В крупномасштабной войне после оказания первой врачебной помощи все раненные в таз эвакуируются в омедб (отдельные мед. батальоны)

Слайд 33

Сортировочные группы: 1) Раненые с признаками нестабильных переломов костей таза и продолжающегося внутритазового кровотечения, находящиеся в состоянии травматического шока, – относятся к группе нуждающихся в первоочередной эвакуации для оказания хирургической помощи по неотложным показаниям. Мероприятия первой врачебной помощи таким раненым оказываются в приемно-сортировочной и заключаются в исправлении сбившихся повязок, введении анальгетиков, антибиотиков и столбнячного анатоксина; налаживается внутривенное введение плазмозаменителей, не задерживая эвакуации. Раненые укладываются в вакуумные иммобилизирующие носилки, либо для транспортной иммобилизации переломов таза используется импровизированная шина И.И. Дерябина, изготавливаемая из четырех лестничных шин. Шина устанавливается на носилки, раненые лежат на спине, ноги согнуты и связаны между собой на уровне коленных суставов. Сразу после оказания помощи раненые направляются в эвакуационную палатку для первоочередной эвакуации.

Слайд 34

2) В неотложных мероприятиях первой врачебной помощи среди раненных в таз нуждаются: 1. раненые с продолжающимся наружным кровотечением; 2. раненые с острой задержкой мочи. Они направляются в перевязочную в первую очередь. Для временной остановки наружного кровотечения из глубоких ран таза осуществляется тугая тампонада раны с наложением кожных швов поверх тампона. Параллельно выполняется пункция периферической вены для введения плазмозамещающих растворов, если это не было сделано ранее. Обезболивание при ранениях и травмах таза осуществляется с помощью наркотических анальгетиков и новокаиновых блокад. При изолированных переломах костей переднего полукольца таза производится новокаиновая блокада в гематому (1% раствор новокаина 40–60 мл в область перелома). При переломах костей заднего полукольца выполняется внутритазовая новокаиновая блокада по Школьникову, Селиванову, Цодыксу с введением 120 мл 0,25% раствора новокаина. 3) Остальным раненным в таз первая врачебная помощь оказывается в сортировочно –эвакуационном отделении в порядке очереди: вводится наркотический анальгетик, антибиотики, столбнячный анатоксин.

Слайд 35

Квалифицированная медицинская помощь. В вооруженном конфликте с налаженной авиамедицинской эвакуацией раненых, при доставке раненных в таз в омедб – им производится предэвакуационная подготовка в объеме первой врачебной помощи. Квалифицированная хирургическая помощь оказывается только по жизненным показаниям раненым с нестабильными переломами костей таза. Помощь заключается в остановке продолжающегося внутритазового кровотечения путем внеочаговой фиксации переломов аппаратом КСТ как первый этап тактики запрограммированного многоэтапного лечения. Дальнейшая эвакуация раненых после выполнения остеосинтеза осуществляется на фоне проводимой интенсивной терапии и под контролем анестезиолога-реаниматолога. В условиях крупномасштабной войны или при нарушении эвакуации раненых в омедб осуществляется оказание квалифицированной хирургической помощи. При медицинской сортировке раненных в таз выделяются следующие группы.

Слайд 36

1 группа – раненые, которым квалифицированная хирургическая помощь оказывается по жизненным показаниям, – они направляются в операционную в первую очередь. • Раненые с наружным кровотечением из ран таза. Направляются в операционную для остановки кровотечения перевязкой сосудов в ране или на протяжении • Раненые с нестабильными переломами костей таза, у которых имеются местные и общие признаки продолжающегося внутритканевого кровотечения. Производится остановка кровотечения из поврежденных губчатых костей путем создания жесткой компрессии и стабильной фиксации переломов при помощи внеочагового остеосинтеза таза стержневым аппаратом комплекта КСТ-1. • Раненые с внутрибрюшинным повреждением прямой кишки с продолжающимся кровотечением. Выполняется лапаротомия и выведение сигмовидной кишки на брюшную стенку в левой подвздошной области в виде одноствольной колостомы. Поврежденный и нежизнеспособный участок прямой кишки иссекается, оставшийся конец закрывается трехрядным швом • Раненые с внутрибрюшинным повреждением мочевого пузыря с продолжающимся кровотечением. Выполняется лапаротомия, рана пузыря ушивается двухрядным швом. Моча из пузыря отводится постоянно находящимся в течение 10–12 дней уретральным силиконовым катетером.

Слайд 37

2 группа – раненые, которым квалифицированная хирургическая помощь оказывается во вторую очередь (срочные операции) либо может быть вынужденно отсрочена при крайне неблагоприятных условиях работы лечебного учреждения и перенесена на следующий этап медицинской эвакуации. • Раненые с внутрибрюшинным повреждением прямой кишки или мочевого пузыря, без продолжающего внутрибрюшного кровотечения. Этим раненым лапаротомия и устранение повреждений органов (см. выше) выполняются после кратковременной подготовки – по срочным показаниям. • Раненые с внебрюшинным повреждением прямой кишки. Им накладывается двуствольный противоестественный задний проход. Выполняется ПХО раны промежности, при возможности рана кишки ушивается. В прямую кишку устанавливается толстая силиконовая трубка, дренируется параректальная клетчатка. • Раненые с внебрюшинным ранением мочевого пузыря. Выполняется цистотомия продольным разрезом по срединной линии. Раны мочевого пузыря ушиваются двухрядным швом. Накладывается цистостома, выполняется дренирование околопузырной клетчатки по И.В. Буяльскому –Мак- Уортеру • Раненые с повреждением мочеиспускательного канала. Накладывается цистостома и проводится дренирование околопузырного клетчаточного пространства по И.В. Буяльскому –Мак- Уортеру или П.А. Куприянову • Раненые с обширными повреждениями мягких тканей таза, как с переломами костей, так и без них; с ранами, загрязненными землей либо имеющими признаки развития раневой инфекции. Выполняется ПХО. • Раненые с травмами таза, сопровождающимися отслойкой кожи или кожно-подкожно-фасциальных лоскутов. При ограниченной отслойке (площадь отслойки менее 200 см2) производится туалет образовавшейся полости и подшивание лоскута к подлежащим тканям. При обширной отслойке – весь лоскут отсекается, очищается вручную или на дерматоме от подкожно-жировой клетчатки. Параллельно этому проводится ПХО образовавшейся после удаления отслоенного кожного лоскута раневой поверхности с удалением ушибленных и размозженных тканей.

Слайд 38

Остальным раненым с повреждением таза медицинская помощь (обезболивающие, введение столбнячного анатоксина и антибиотиков, подбинтовывание повязок, улучшение транспортной иммобилизации) оказывается в сортировочно-эвакуационном отделении с последующей эвакуацией. Специализированная медицинская помощь раненным в таз оказывается в нескольких госпиталях ГБ. Полный комплекс восстановительного лечения у раненных в таз осуществляется в госпиталях тыла страны