Слайд 2

Чума́ (лат. pestis — зараза) острая природно-очаговая инфекционная болезнь, характеризуется тяжелейшей интоксикацией, лихорадкой, поражением кожи, лимфатических узлов, легких, способностью принимать септическое течение. Относится к особо опасным инфекциям.

Слайд 3

В природных очагах источниками и резервуарами возбудителя инфекции являются грызуны — сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны, крысы (серая и черная), реже домовые мыши, а также зайцеобразные, кошки и верблюды. Переносчики возбудителя инфекции — блохи различных видов. .

Слайд 4

Инкубационный период длится от нескольких часов до 3—6 дней. Наиболее распространённые формы чумы — бубонная и лёгочная. -Смертность при бубонной форме чумы достигала 95 % -при лёгочной — 98-99 % - В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %

Слайд 5: Возникновение чумы

Некоторыми исследователями высказывалось мнение, что чума произошла примерно 1500—2000 лет назад в результате мутации псевдотуберкулёза ( Yersinia pseudotuberculosus ), незадолго до первых известных пандемий чумы человека. М. В. Супотницкий в своей монографии цитирует свидетельства об эпидемиях чумы, начиная с 1200 г. до н. э

Слайд 6: Таксономическое положение возбудителя чумы

Семейство Enterobacteriaceae Род Yersinia Вид Yersinia pestis – Y.pestis

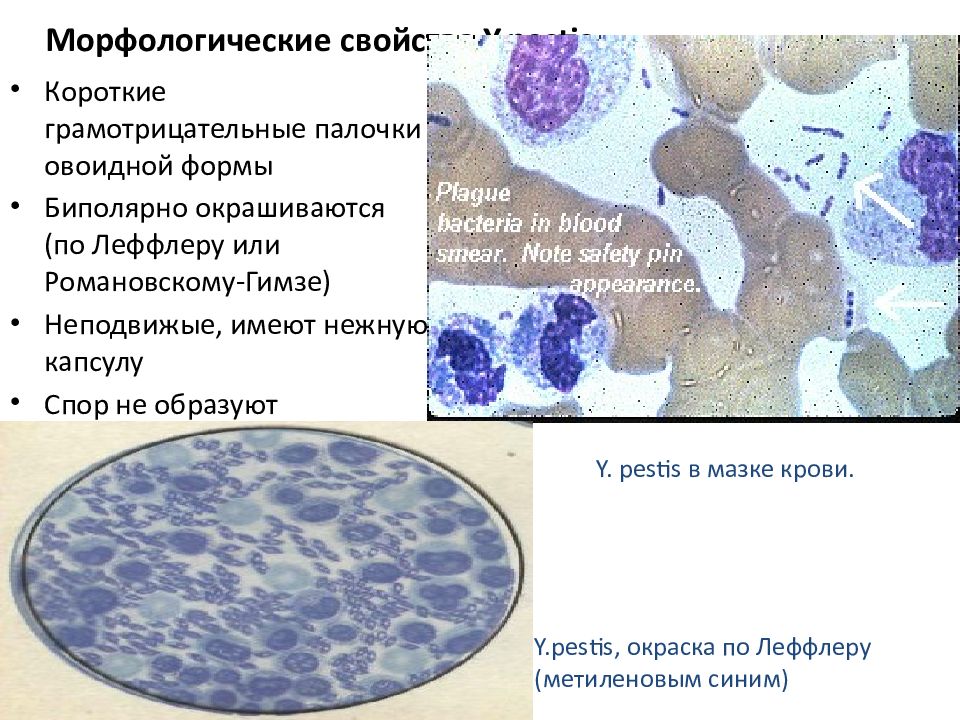

Слайд 7: Морфологические свойства Y.pestis

Короткие грамотрицательные палочки овоидной формы Биполярно окрашиваются (по Леффлеру или Романовскому-Гимзе ) Неподвижые, имеют нежную капсулу Спор не образуют Y.pestis, окраска по Леффлеру (метиленовым синим) Y. р estis в мазке крови.

Слайд 10: Культуральные свойства

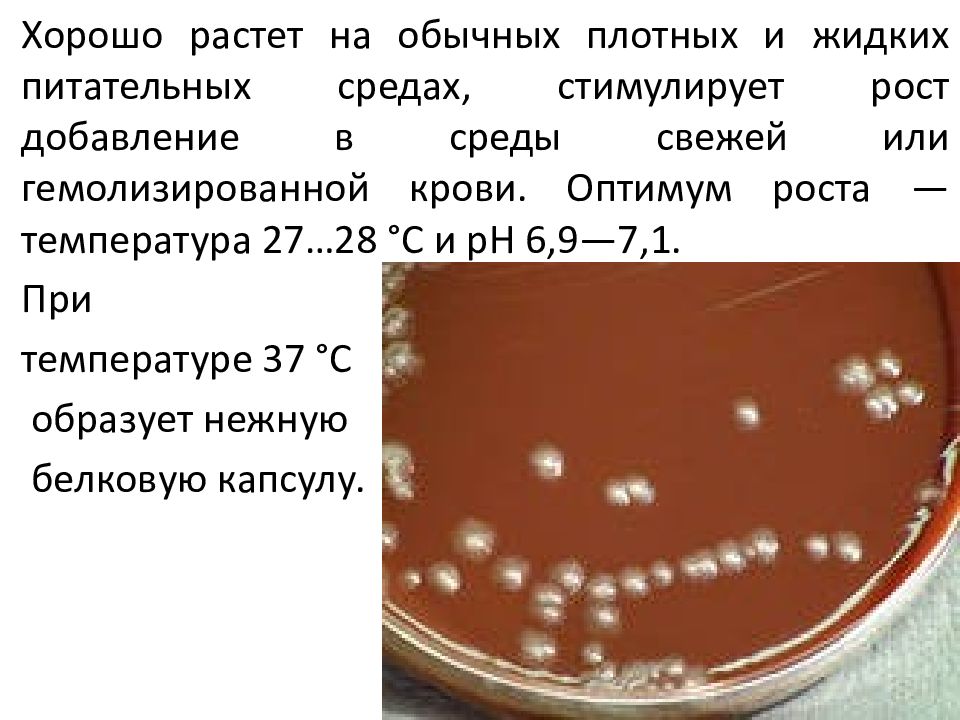

Факультативный анаэроб Оптимальная температура его роста 28°С Растет на простых питательных средах Колонии – «кружевной платочек»

Слайд 11

Хорошо растет на обычных плотных и жидких питательных средах, стимулирует рост добавление в среды свежей или гемолизированной крови. Оптимум роста — температура 27…28 °С и рН 6,9—7,1. При температуре 37 ° С образует нежную белковую капсулу.

Слайд 12

При росте на плотных питательных средах формирование колоний последовательно проходит несколько стадий, имеющих очень характерный вид, что и послужило основой для образных названий — «стадия битого стекла», «стадия кружевных платочков» и наконец «стадия ромашки» — взрослой колонии. Рост на жидкой среде (бульоне) сопровождается появлением на поверхности нежной пленки, от которой к рыхлому осадку ( в виде комочков ваты), образующемуся на дне пробирки, идут нити, хорошо заметные в бульоне, остающемся прозрачным.

Слайд 13: Антигены Y.pestis

Антигенная структура сложна, известно 30 антигенов; Антигенными свойствами обладают структуры клетки и продуцируемые белки; Наибольшее значение в диагностике имеют: О-антиген- ЛПС наружной мембраны (имеет общие детерминанты с энтеробактериями ) видовой специфический капсульный антиген «мышиный» токсин

Слайд 14: Факторы патогенности Y.pestis

Адгезии – пили, структуры наружной мембраны Инвазивны е – фибринолизин, нейраминидаза, пестицин, аминопептидаза Антифагоцитарные – капсула, V- и W- антигены, супероксиддисмутаза Токсины – эндотоксин (высвобождается при гибели клетки), «мышиный токсин»(белковой природы, с типичной АВ-структурой ; блокирует функции клеточных митохондрий печени и сердца, а также вызывает образование тромбов)

Слайд 15: Эпидемиология чумы

Основные источники инфекции – 1) Грызуны, пути передачи: – трансмиссивный через укусы инфицированных блох - контактный - алиментарный 2) Люди, больные легочной формой чумы, путь передачи : - воздушно-капельный

Слайд 16

Устойчивость в окружающей среде На одежде, загрязненной выделениями больных Y. pestis могут сохраняться несколько недель. В трупах людей, погибших от до 2—5 мес. До 3—4 недель могут выживать в пресной воде, несколько меньше — в соленой. Могут длительно сохраняться на пищевых продуктах, особенно содержащих белок (до 2 недель). Y. pestis чувствительны к действию стандартных дезинфицирующих средств — 70° спирта, 0,1% раствора сулемы, 1 % раствора карболовой кислоты, 5 % раствора лизола, уничтожающих их в течение 5—20 мин. Высокие температуры для Y. Pestis губительны: нагревание до 58—60 °С убивает их через час, до 100 °С — через 1—2 мин.

Слайд 17: Пути заражения:

Трансмиссивный ( через укусы блох); Контактный – через повреждённую кожу и слизистые при снятии шкур с заражённых животных, при убое и разделке туш, а также при контакте с биологическими жидкостями больного человека; Контактно-бытовой – через предметы обихода, заражённые биологическим средами инфицированных животных/человека; Воздушно-капельный (через воздух, от больного легочной формой чумы); Алиментарный – при употреблении в пищу заражённых продуктов.

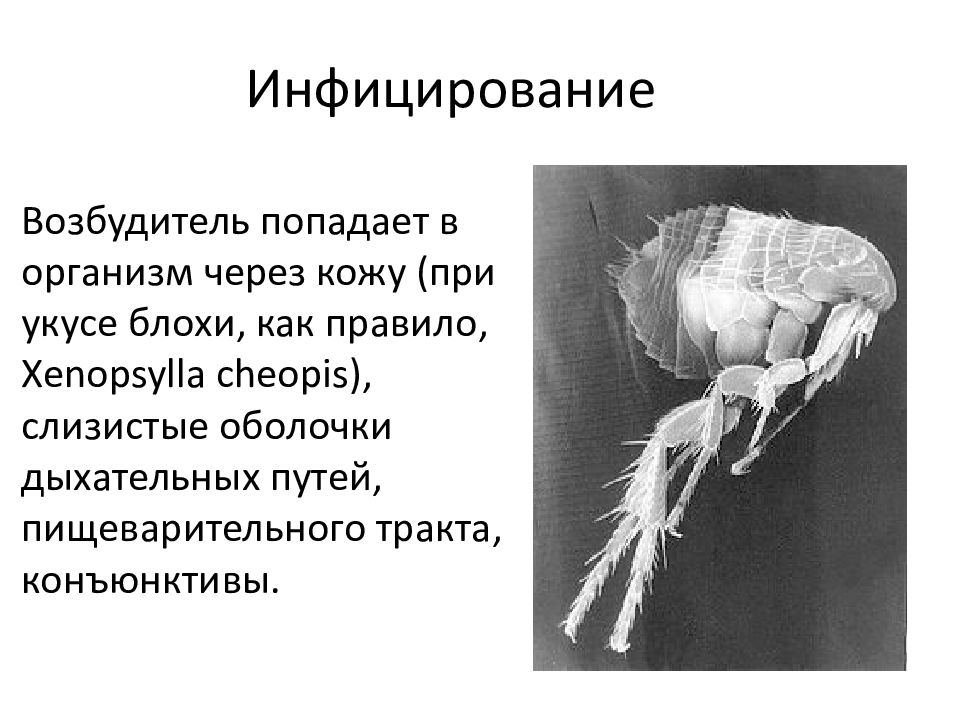

Слайд 18: Инфицирование

Возбудитель попадает в организм через кожу (при укусе блохи, как правило, Xenopsylla cheopis ), слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительного тракта, конъюнктивы.

Слайд 19

При укусе заражённого животного (крысы) бактерия чумы оседает в зобу блохи и начинает интенсивно размножаться, полностью закупоривая его. Кровь не может попасть в желудок, поэтому такую блоху перманентно мучает чувство голода (такие блохи живут не более десяти дней).

Слайд 20

- При укусе заражённых чумными бактериями блох у человека на месте укуса может возникнуть папула или пустула, нап олненная геморрагическим содержимым (кожная форма). - Затем процесс распространяется по лимфатическим сосудам без проявления лимфангита. Размножение бактерий в макрофагах лимфатических узлов приводит к их резкому увеличению, слиянию и образованию конгломерата (бубонная форма).

Слайд 22: Патогенез

Клиническая картина и патогенез зависят от входных ворот инфекции; После адгезии возбудитель очень быстро размножается; бактерии в большом количестве вырабатывают факторы проницаемости (нейраминидаза, фибринолизин, пестицин ), антифагины, подавляющие фагоцитоз (F1, HMWPs, V/W- Ar, РН6-Аг), что способствует быстрому и массивному лимфогенному и гематогенному диссеминированию прежде всего в органы мононуклеарно -фагоцитарной системы с её последующей активизацией. Массивная антигенемия, выброс медиаторов воспаления, в том числе и шокогенных цитокинов, ведёт к развитию микроциркуляторных нарушений, ДВС-синдрома с последующим исходом в инфекционно-токсический шок.

Слайд 23: Клинические формы чумы

Кожная, бубонная, кожно-бубонная Первично-септическая, вторично-септическая Первично-легочная, вторично-легочная Кишечная форма (очень редко)

Слайд 24: Кожная, бубонная и кожно-бубонная формы:

-увеличение и болезненность лимфатических узлов -нагноение лимфатических узлов -лихорадка -слабость .

Слайд 25: Кожная форма

Кожная форма характеризуется наличием некроза в месте укуса блохи и изолированно встречается редко. Наиболее часто регистрируются бубонная и кожно-бубонная формы. Типичным клиническим проявлением этих форм являются бубоны (чаще паховые или подмышечные), имеющие диаметр от 3 до 10 см. Ранний признак бубона - резкая болезненность, заставляющая больного принимать вынужденное положение. При развитии бубона в воспалительный процесс вовлекаются не только лимфатические узлы, но и окружающая их клетчатка, которые спаиваются в единый конгломерат. Кожа над ним становится гладкой, блестящей, затем приобретает темно-красный цвет. На 8-12-й день болезни в центре бубона появляется флюктуация и может наступить вскрытие с выделением гноя зеленовато-желтого цвета.

Слайд 27: Легочная и септическая формы:

-лихорадка, мышечные боли головная боль, головокружение -загруженность сознания, вплоть до его потери -одышка, пенистая кровяная мокрота -бледность, синюшность -слабость, быстрая утомляемость

Слайд 29

При первично-легочной чуме на фоне нарастающей интоксикации и лихорадки появляются режущие боли в области грудной клетки, сухой болезненный кашель, который затем сменяется влажным с отделением стекловидной вязкой и, наконец, пенистой, кровянистой мокроты. Нарастает дыхательная недостаточность. Физикальные данные весьма скудны и не соответствуют общему состоянию больных. Летальность при этой форме близка к 100%. Причиной смерти являются инфекционно-токсический шок, отек легких. Вторично-легочная форма чумы клинически сходна с первичной и может возникнуть как осложнение любой формы болезни.

Слайд 31: Диагноз и дифференциальный диагноз :

Бубонную форму чумы дифференцируют с туляремией, содоку, болезнью кошачьей царапины, гнойным лимфаденитом, венерическим лимфогранулематозом.

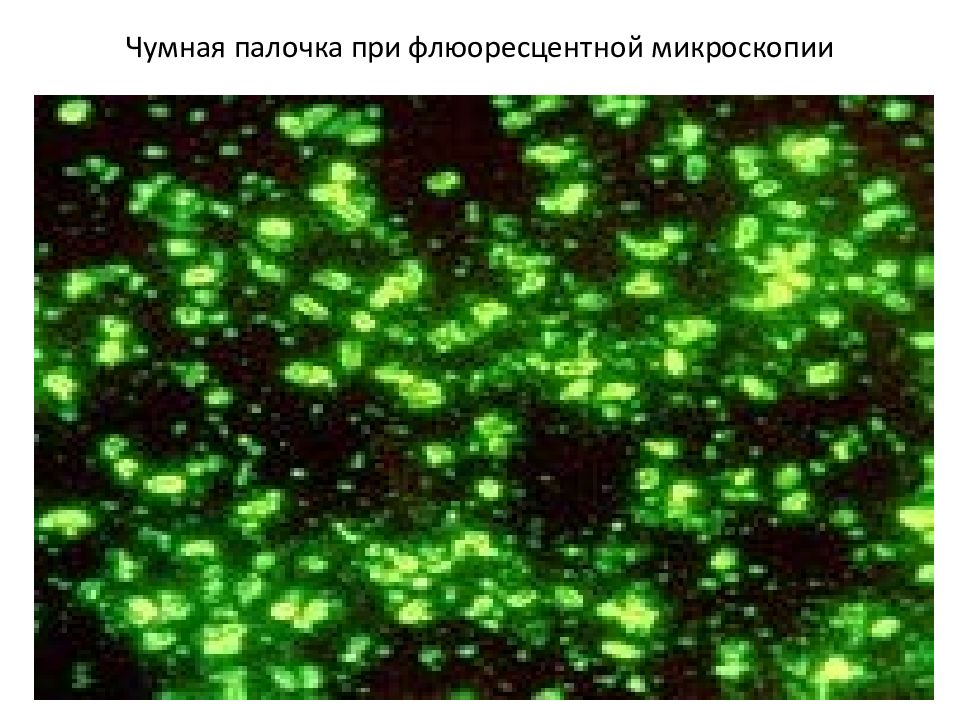

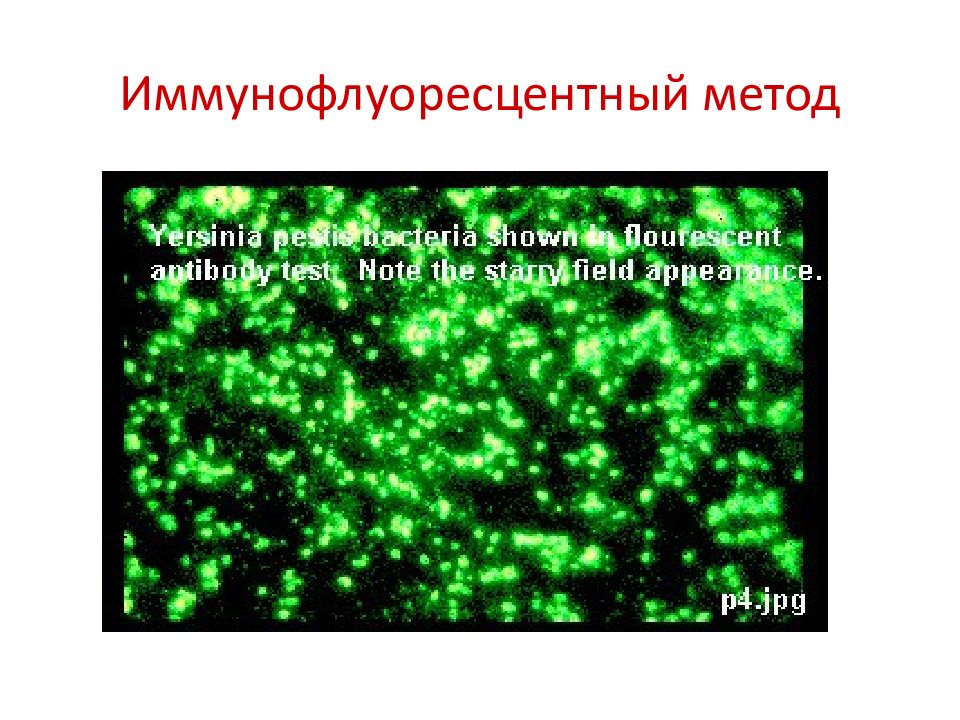

Слайд 32: Микробиологическая диагностика чумы

Методы лабораторной диагностики: Экспресс-метод – иммунофлуоресцентный прямой Микроскопический ( бактериоскопический ) Бактериологический Серологический (ИФА, РНГА,РСК с парными сыворотками) Биологический Молекулярно-генетический (ПЦР)

Слайд 33: Материал для диагностики:

- пунктат нагноившегося лимфатического узла –мокрота - кровь больного - отделяемое свищей и язв -кусочки органов трупа - пробы воздуха и смывы с объектов помещения, где находился больной.

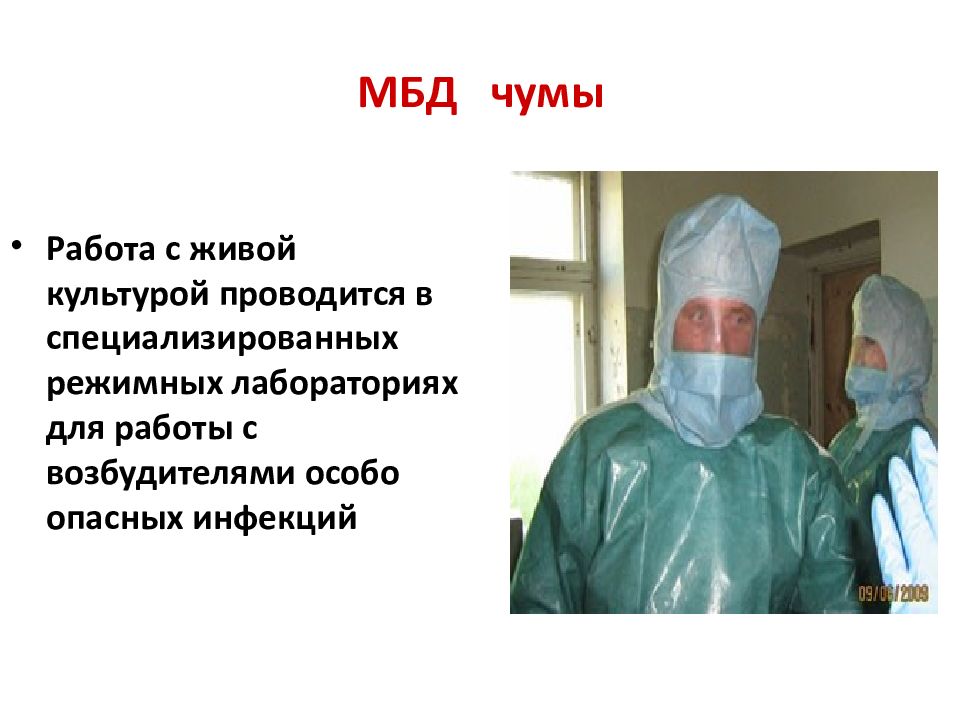

Слайд 35: МБД чумы

Работа с живой культурой проводится в специализированных режимных лабораториях для работы с возбудителями особо опасных инфекций

Слайд 36

При подозрении на чуму лабораторные анализы проводятся в противочумных костюмах, в специализированных лабораторных условиях Противочумный костюм средневекового врача Современный противочумный костюм

Слайд 37: Бактериологический метод

Идентификация проводится по следующим свойствам: - морфологическим - культуральным - биохимическим - серологическим - чувствительности к чумному бактериофагу - патогенности для животным

Слайд 38: Диагностика:

Бактериологический метод-посев на мясопептонный бульон Специальная сухая среда-СДИЧ Бактериоскопия-мазок по грамму

Слайд 39: Серологические реакции в диагностике чумы

Применяют для выявления антигенов Y.pestis в исследуемом материале используют реакции - ИФА, РНАТ, РНГА, ИФА, МИФ. Антитела в сыворотке крови выявляют в РНГА и ИФА для установления ретроспективного диагноза, а также при обследовании грызунов и природных очагах чумы

Слайд 40: Молекулярно-генетический метод - ПЦР

Результат ПЦР получают через 5-6 часов. При положительном результате – наличии специфической ДНК чумного микроба – подтверждает предварительный диагноз чумы. Окончательное подтверждение чумной этиологии болезни делается только при выделении чистой культуры Y.pestis и ее идентификации.

Слайд 41: Лечение

Препаратами выбора среди этиотропных средств являются стрептомицин и тетрациклины. Дозы стрептомицина зависят от формы болезни и колеблются от 3 до 5 г в сутки, тетрациклина до 6 г, доксициклина до 0,3 г. Если возбудитель резистентен к этим антибиотикам, применяют левомицетина сукцинат, ампициллин. Есть сведения об эффективности цефалоспоринов II, III поколений. Обязательно назначение патогенетической терапии. Комплексное использование антибактериальной и патогенетической терапии позволило существенно снизить летальность при чуме.

Слайд 42: Профилактика чумы Неспецифическая:

эпидемиологический надзор за природными очагами ; сокращение численности грызунов с проведением дезинсекции; постоянное наблюдение за населением, находящимся в зоне риска ; подготовка медучреждений и медперсонала к работе с больными чумой ; предупреждение завоза из других стран.

Последний слайд презентации: Чума: Специфическая:

ежегодная иммунизация живой противочумной вакциной лиц, проживающих в зонах риска или выезжающих туда; Людям, соприкасающихся с больными чумой, их вещами, трупами животных, проводят экстренную антибиотикопрофилактику теме же самыми препаратами, что и для лечения. Спасибо за Внимание !!!