Первый слайд презентации: Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулёза и пневмонии

Подготовил: Коваленко Д. Н 609 группа лечебный ф-т

Слайд 2: Инфильтративный туберкулез. Клиническая картина и диагностика

Клиника: острое или подострое начало, выражены симптомы туберкулезной интоксикации,, кашель с мокротой слизистого характера, м.б. кровохарканье (иногда первый признак), боль на стороне поражения при вовлечении плевры Объективно: укорочение перкуторного звука, ослабление голосового дрожания, м.б. бронхиальное дыхание, иногда выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы, над полостью распада – средне-и крупнопузырчатые (на вдохе после покашливания). Выявляется чаше при диагностическом флюорографическом обследовании

Слайд 3: Инфильтративный туберкулез. Клиническая картина и диагностика

В общем анализе крови – умеренный лейкоцитоз на фоне ускоренного СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, м.б. гипохромная анемия. Норм- или гиперэргическая реакция Манту с 2 ТЕ, диаскинтест (+) МБТ в мокроте ( бактериовыделение ) методом люминисцентной микроскопии, посева, Bactec, ПЦР на ДНК МБТ ФБС – исследование промывных вод бронха на МБТ, при туберкулезе бронха (4-12%) - щипцовая и браш-биопсия. Трансторакальная биопсия легкого Резекция с гистологическим исследованием (гранулематозное воспаление)

Слайд 4

Клиническая и рентгенологическая картина инфильтративного туберкулёза лёгких имеют много общего с целым рядом заболеваний. Сюда относятся крупозная, очаговая пневмония, эозинофильный инфильтрат (аллергическая пневмония), абсцесс легкого, рак лёгкого, особенно с наличием ателектаза, инфаркт лёгкого и др.

Слайд 5: КРУПОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Крупозную пневмонию (лобарную) необходимо дифференцировать от таких форм инфильтративного туберкулёза лёгких как лобит и казеозная пневмония Начало крупозной пневмонии чаще всего острое, почти без продромальных симптомов. Туберкулёзный лобит также может начинаться остро, но нередко бывает и более постепенное начало. Общее состояние больных при крупозной пневмонии более тяжёлое: озноб, температура до 39-400, сильная одышка, боли в груди, катар верхних дыхательных путей, герпес на губах. У больных отмечается лихорадочный румянец, сухой язык. Выделяется вязкая, нередко ржавого цвета мокрота. Больные инфильтративным туберкулезом чувствуют себя лучше, проявления интоксикации менее выражены, температура 38-39, иногда субфебрильная, герпес отсутствует. Может наблюдаться кровохаркание в виде прожилок крови в мокроте или легочное кровотечение, которое иногда является первым симптомом, приводящим больного к врачу. Лишь при очень редко встречающейся казеозной пневмонии наблюдается значительная интоксикация, обуславливающая тяжесть состояния больных

Слайд 6: КРУПОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ

В мокроте при обширных инфильтративных процессах почти всегда обнаруживаются БК, при крупозной пневмонии - другая микробная флора, чаще кокковая. У больных крупозной пневмонией СОЭ и особенно лейкоцитоз выше чем при инфильтративном туберкулёзе. При физикальном исследовании притупление перкуторного звука более значительно у больных крупозной пневмонией в стадии опеченения. Аускультативно в начале заболевания у них выявляются крепитации ( Crepitafto indux ), затем в стадии опеченения катаральные явления отсутствуют, наконец, в стадии разрешения вновь появляются крепитации ( Сrеpitatio redux ). Дыхание в фазе опеченения бронхиальное. Бронхофония значительно усилена. Для инфильтративного туберкулёза характерно наличие мелко- и среднепузырчатых влажных хрипов, более обильных у больных о казеозной пневмонией.

Слайд 7: КРУПОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ

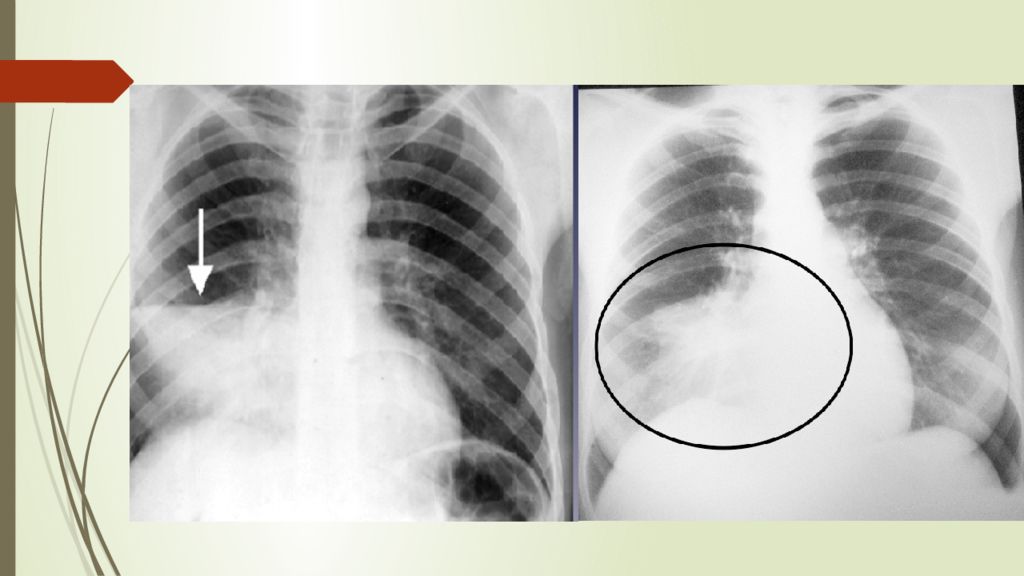

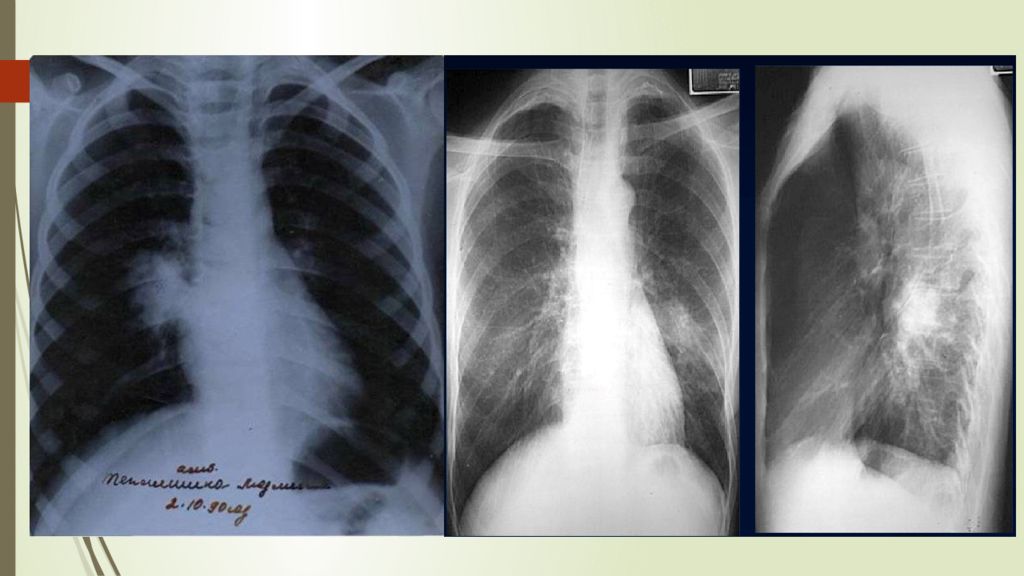

Рентгенологически при крупозной пневмонии определяется гомогенное затенение в пределах доли, чаще нижней. Для инфильтративного туберкулёза типична верхнедолевая локализация. Следует подчеркнуть возможность, хотя и относительно редкую, нижнедолевой локализации инфильтративного туберкулёза. Недооценка этого факта может явиться причиной диагностических ошибок Тень при туберкулёзном лобите обычно неоднородная, в ней весьма часто определяется наличие деструкции, а также очаговые изменения в том или другом лёгком ( бронхогенное обсеменение), что нехарактерно для крупозной пневмонии. У больных с казеозной пневмонией быстро появляется несколько мелких полостных образований, которые по мере отторжения казеозных масс сливаются в крупные и даже гигантские каверны.

Слайд 10: КРУПОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Противовоспалительное лечение с применением антибиотиков и патогенетической терапии приводит к быстрому улучшению общего состояния больных крупозной пневмонией и рассасыванию изменений в лёгких. При туберкулёзе подобное лечение неэффективно. Следует подчеркнуть, что в тяжёлых случаях, с подозрением на казеозную пневмонию, когда больного опасно оставлять без этиотропной терапии, необходимо назначить противотуберкулёзные препараты, являющиеся одновременно антибиотиками широкого спектра действия, такие как рифадин, канамицин, стрептомицин с контролем в среднем через 2 недели. За этот период при обширном туберкулёзном процессе рентгендинамика будет незначительной, при пневмонии - выраженной вплоть до почти полного рассасывания.

Слайд 11: ОЧАГОВАЯ ПНЕВМОНИЯ

Наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику между инфильтративным туберкулёзом лёгких (облаковидный, ограниченный, прикорневой инфильтрат, перисциссурит ) и очаговой пневмонией. Начало заболевания при пневмонии более острое. Чаще всего в анамнезе отмечается наличие простудного фактора, появляется насморк, ларингит, трахеобронхит. Температура повышается до 390, изредка выше, отмечается озноб, головные боли, одышка, боли в груди, иногда в суставах, ухудшается общее состояние. При аускультации прослушиваются рассеянные сухие, а также мелко- и сренепузырчатые довольно обильные влажные хрипы чаще в нижних и средних отделах грудной клетки в зоне локализации пневмонии.

Слайд 12: ОЧАГОВАЯ ПНЕВМОНИЯ

У больных инфильтративным туберкулёзом начало заболевания менее острое, симптомы интоксикации выражены меньше, температура ниже (37-380), явления ринита и трахеобронхита бывают реже. Больные с ограниченным свежим инфильтративным туберкулёзом нередко жалоб не предъявляют. Физикальные данные более скудные. У больных туберкулёзом, обычно выслушивается небольшое количество мелкопузырчатых влажных хрипов, нередко хрипы вообще не выявляются. В крови при пневмонии определяется более выраженный лейкоцитоз (свыше 10х109 /л) и сдвиг лейкоцитарной формулы влево чем при инфильтративном туберкулёзе. Микобактерии туберкулёза в мокроте или промывных водах бронхов обнаруживаются у большинства больных инфильтративным туберкулёзом, при их отсутствии необходимы повторные исследования патологического материала на БК, не менее 8-10 анализов

Слайд 13: ОЧАГОВАЯ ПНЕВМОНИЯ

Рентгенологически: излюбленной локализацией инфильтрата является область второго бронхолегочного сегмента, реже - шестого сегмента, ещё реже - в других отделах лёгкого. Пневмония локализуется обычно в базальных сегментах нижней доли, в прикорневой зоне. Наличие более старых туберкулёзных изменений ( петрификатов, плевральных наложений и т.п.) являются дополнительным доводом в пользу туберкулёзной этиологии заболевания, хотя и пневмония может иногда развиться в зоне старых туберкулёзных изменений. Наличие полости распада, свежих очагов за пределами пневмонической тени или в другом лёгком, отводящей "дорожки" к корню характерно для туберкулёза. В то же время при пневмонии тень чаще более гомогенная (при туберкулёзном инфильтрате, особенно облаковидном она обычно представляется состоящей из ряда сливающихся очагов), тесно связана с корнем лёгкого, размеры которого могут увеличиваться за счёт неспецифического аденита

Слайд 15

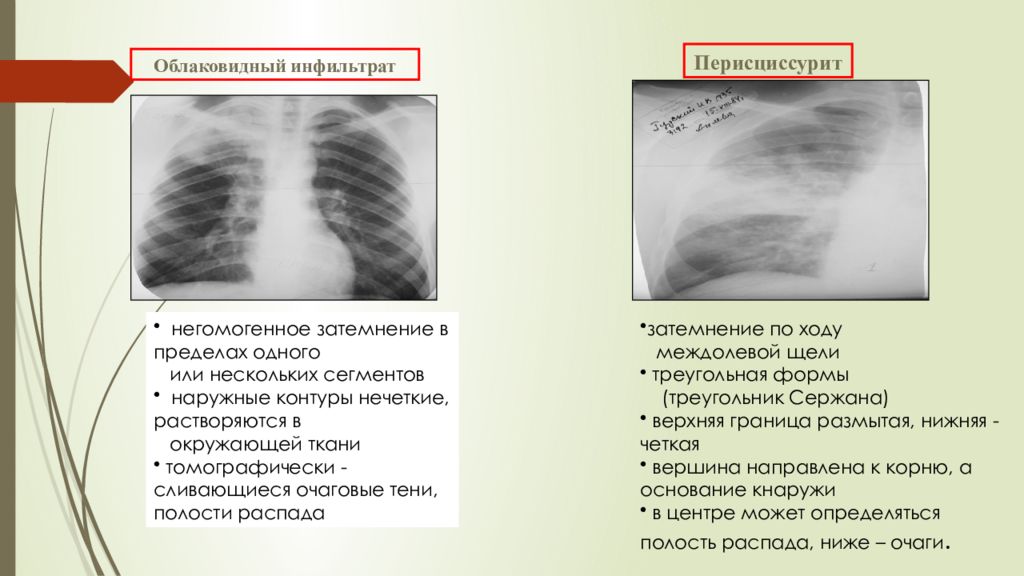

Перисциссурит Облаковидный инфильтрат негомогенное затемнение в пределах одного или нескольких сегментов наружные контуры нечеткие, растворяются в окружающей ткани томографически - сливающиеся очаговые тени, полости распада затемнение по ходу междолевой щели треугольная формы (треугольник Сержана ) верхняя граница размытая, нижняя - четкая вершина направлена к корню, а основание кнаружи в центре может определяться полость распада, ниже – очаги.

Слайд 16: ОЧАГОВАЯ ПНЕВМОНИЯ

Важным диагностическим методом является проведение комплексного противовоспалительного лечения, особенно при отсутствии острого течения заболевания, что в настоящее время нередко имеет место у больных очаговой пневмонией. Повторное рентгенобследование - проводится как правило через 2 недели (не ранее). Пневмонические изменения за этот срок полностью или значительно рассасываются, туберкулёзные - в основном сохраняются, изредка наблюдается небольшое их уменьшение. В этих случаях целесообразно продлить противопневмоническое лечение ещё на 10 дней, проводя в этот период повторные исследования материала на БК.

Слайд 17: ЭОЗИНОФИЛЪНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Клинические проявления обычно выражены нерезко, иногда заболевание выявляется при рентгенофлюорографическом исследовании, в других случаях больные жалуются на насморк, кашель, головную боль, иногда отмечается связь о аллергизирующим фактором (инвазия паразитов, цветочная пыль и др.). Изредка наблюдается острое начало с довольно тяжёлым в первые дни течением заболевания. Укорочение перкуторного звука, ослабленное дыхание, рассеянные сухие и влажные хрипы, изменчивые по своему характеру и распространённости, выявляются у больных с более тяжёлыми формами заболевания, чаще же физикальные данные скудные. СОЭ в пределах нормы или несколько повышена. В периферической крови находят эозинофилию, иногда до 30-50% и выше.

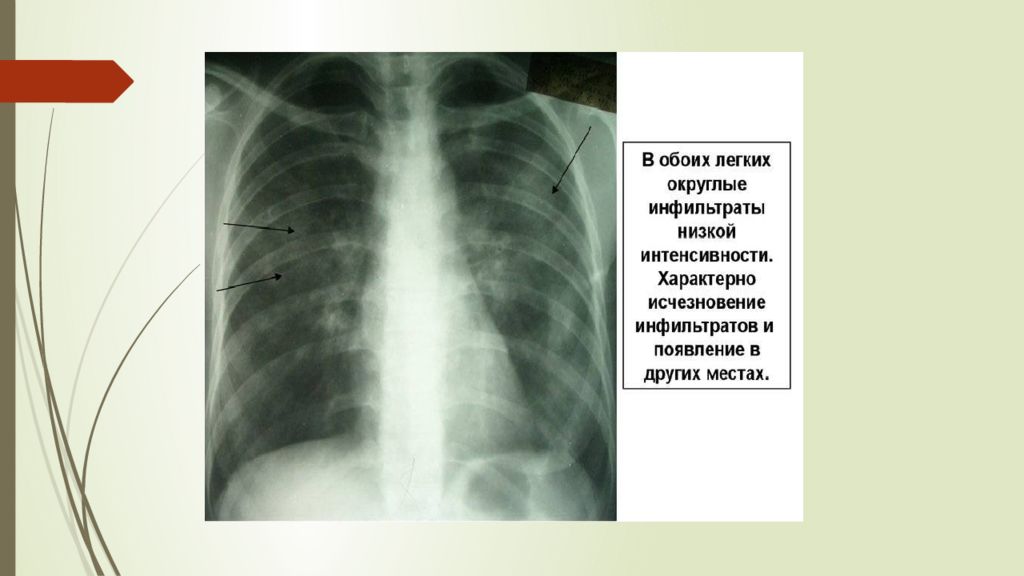

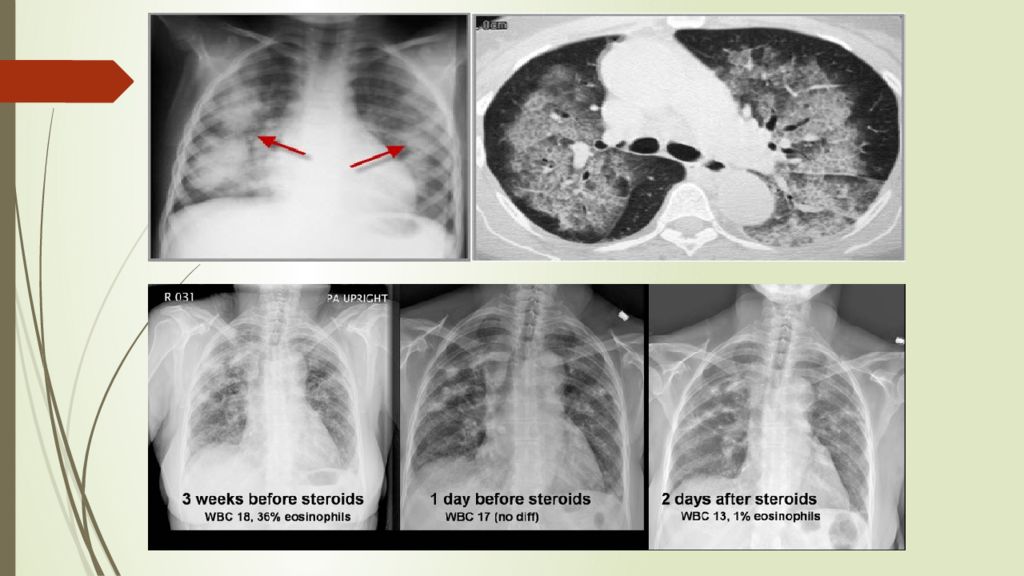

Слайд 18: ЭОЗИНОФИЛЪНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Рентгенологически определяют гомогенные затенения разной формы (нередко округлые) и величины с нечёткими контурами, у отдельных больных обширные, занимающие целую долю и более; могут располагаться одновременно в обоих лёгких. Полости распада обычно отсутствуют как и "дорожка" к корню. Главным отличительным признаком аллергической пневмонии является быстрое, в течение нескольких дней её рассасывание с восстановлением нормального легочного рисунка, в то время как при туберкулёзе после инволюции инфильтрата остаются фиброзные изменения, часто с наличием очагов.

Последний слайд презентации: Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулёза и пневмонии: Список литературы

1. Визель А.А., Гурилева М.Э. Туберкулез / Под ред. М.И. Перельмана. - М., 1999. 2. Кошечкин В.А., Иванова З.А. Туберкулез: Tuberculosis : Учебное пособие. — М.: Изд-во РУДН, 2006. - 276 с: ил. (на рус. и англ. яз.). 3. Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова А.В. Фтизиатрия: Учебник. - М., 2004. 4. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 512 с. (Серия «Национальные руководства»).