Первый слайд презентации: Дирофиляриоз - редкий гельминтоз

Врач- эпидемиолог Ахмедова Л.И. январь 2014г.

Слайд 2: Дирофиляриоз — паразитарное заболевание плотоядных,

вызываемое нематодой из рода Dirofilaria семейства Filariidae. Возбудителями заболевания являются нематоды D. immitis — паразитирующая в правой половине сердца, D. repens — в подкожной клетчатке и Acanthocheilonema recordi — в полости тела. У собак также зарегистрирован вид — Acanthocheilonema grassi, имагиналъная стадия которой обитает как в полости тела, так и в подкожной и мышечной соединительной ткани хозяина. Личиночные формы упомянутых филяриат локализуются, как правило, в крови собак, наиболее часто встречаются два первых вида.

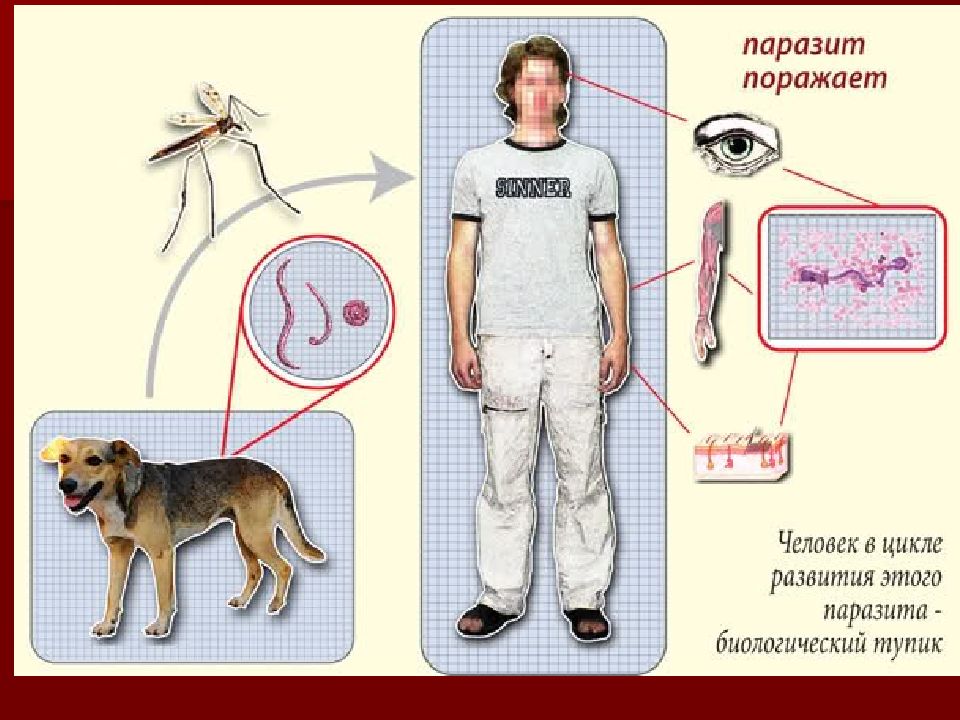

Слайд 3: Дирофиляриоз -

заболевание, вызываемое паразитированием нематоды Dirofilaria repens в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве органа зрения, в половых органах (мошонке, яичке и др.), молочных железах, внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека. Это тканевой гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением.

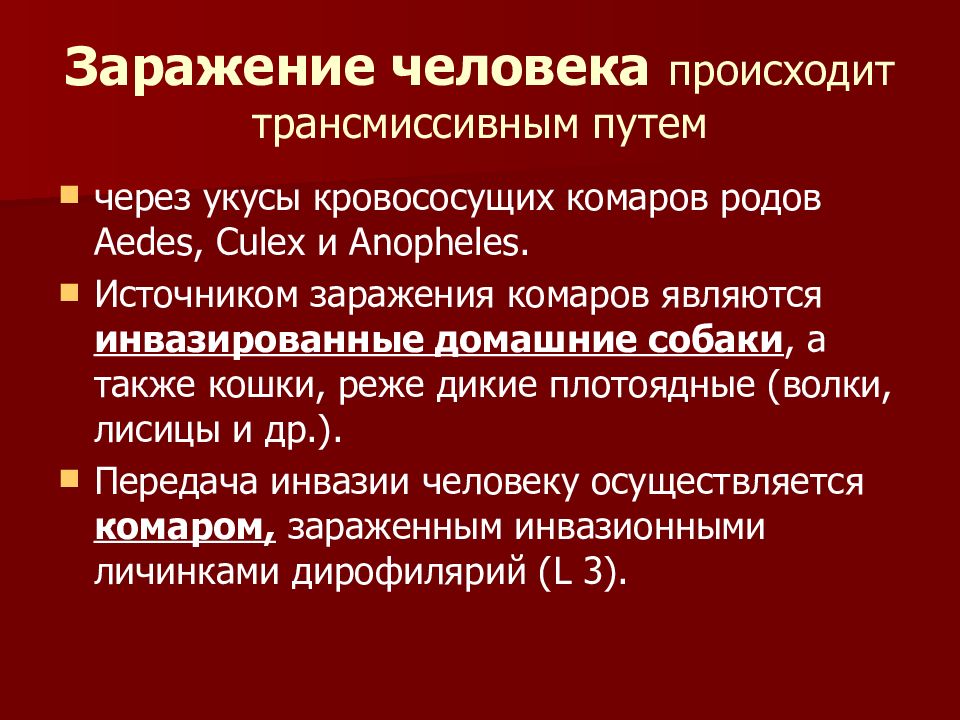

Слайд 7: Заражение человека происходит трансмиссивным путем

через укусы кровососущих комаров родов Aedes, Culex и Anopheles. Источником заражения комаров являются инвазированные домашние собаки, а также кошки, реже дикие плотоядные (волки, лисицы и др.). Передача инвазии человеку осуществляется комаром, зараженным инвазионными личинками дирофилярий (L 3).

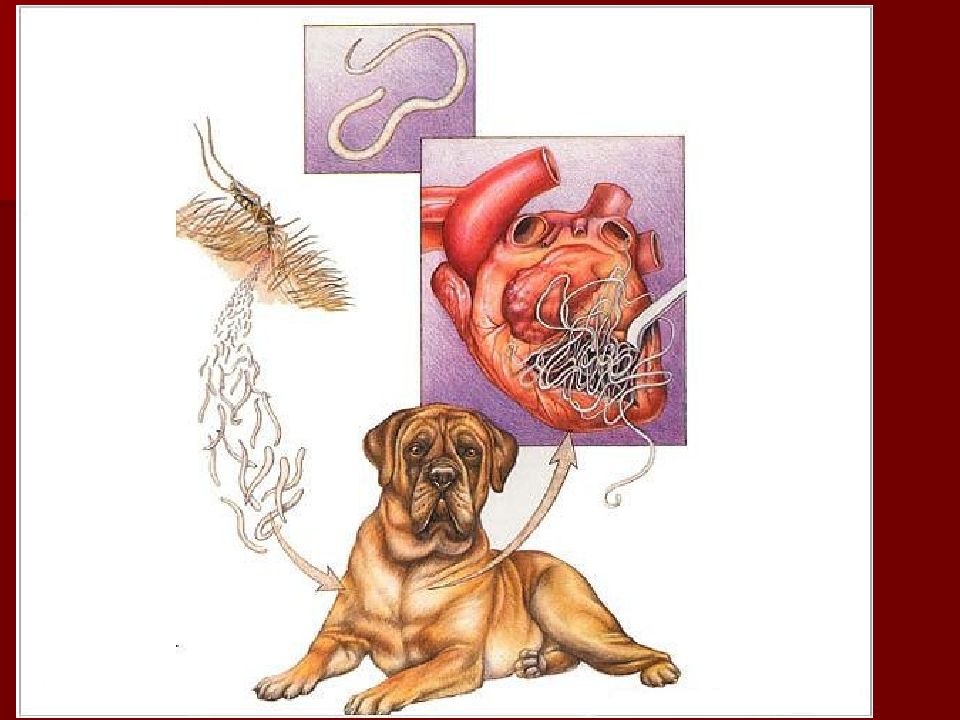

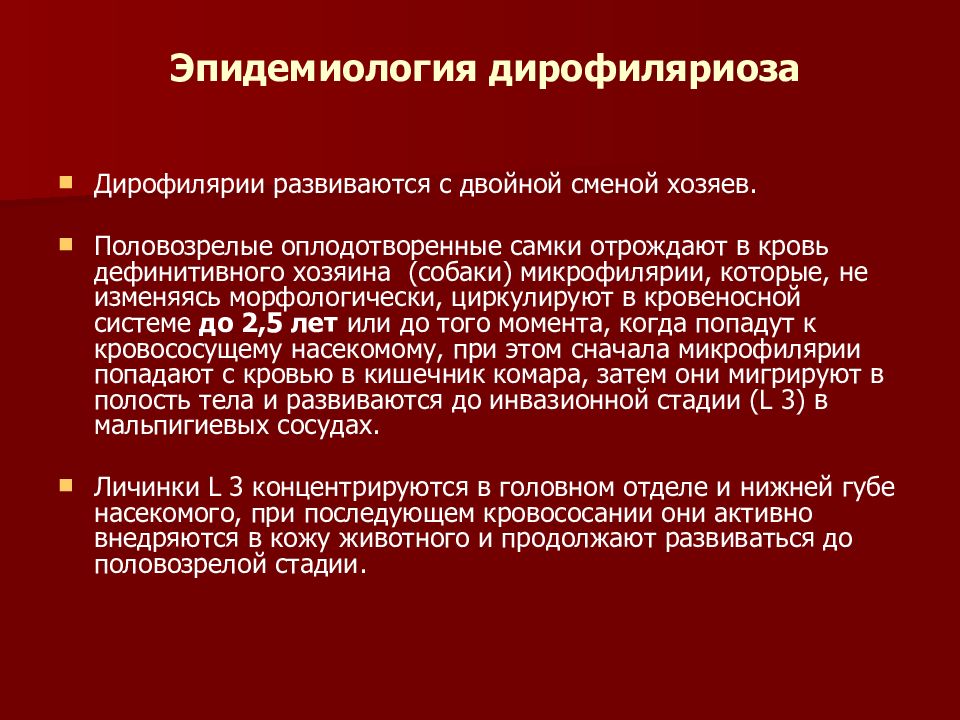

Слайд 10: Эпидемиология дирофиляриоза

Дирофилярии развиваются с двойной сменой хозяев. Половозрелые оплодотворенные самки отрождают в кровь дефинитивного хозяина (собаки) микрофилярии, которые, не изменяясь морфологически, циркулируют в кровеносной системе до 2,5 лет или до того момента, когда попадут к кровососущему насекомому, при этом сначала микрофилярии попадают с кровью в кишечник комара, затем они мигрируют в полость тела и развиваются до инвазионной стадии (L 3) в мальпигиевых сосудах. Личинки L 3 концентрируются в головном отделе и нижней губе насекомого, при последующем кровососании они активно внедряются в кожу животного и продолжают развиваться до половозрелой стадии.

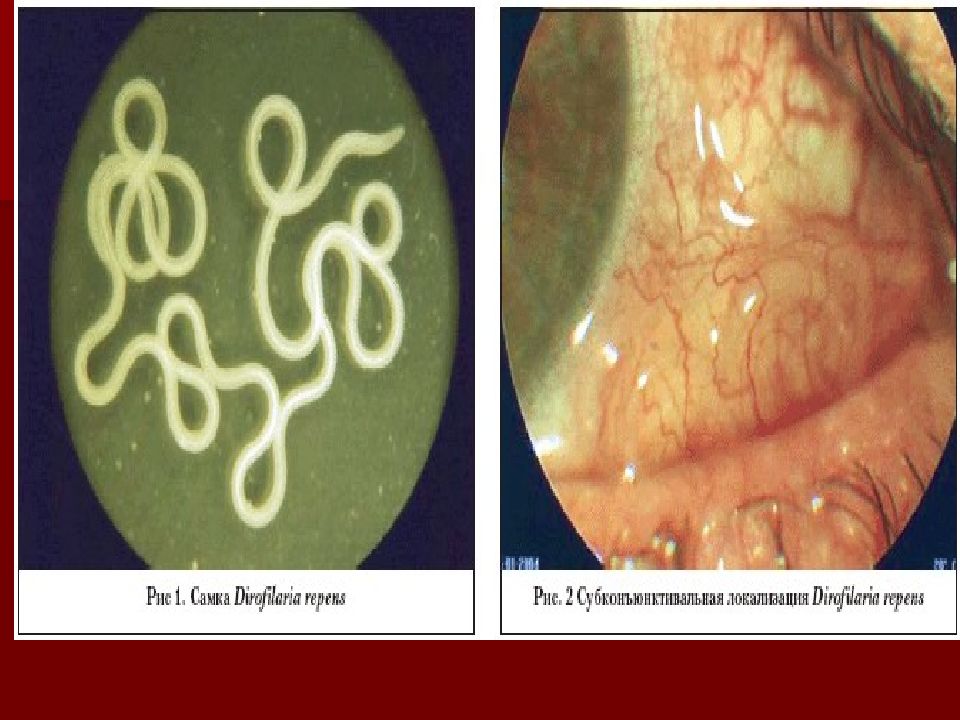

Слайд 11: Возбудитель дирофиляриоза

Дирофилярии — нематоды светло-желтого цвета, нитевидной формы. Тело покрыто тонко исчерченной кутикулой. Рот без губ, окружен сосочками (6-10). Узкий цилиндрический пищевод разделен на два участка — мышечный и железистый. Хвостовой конец самца спирально закручен и снабжен двумя узкими боковыми крыльями в виде вздутий, сидящих на стебельках. Спикулы неравные и различной структуры. Вульва у самок расположена в передней части тела, несколько позади уровня перехода пищевода в кишку.

Слайд 13: Дирофилярии живородящие

Микродирофилярии (личинки) без чехлика. D. Immitis — самец достигает 120-180 мм, а самка 250-300 мм длины, микрофилярии размером 0,22-0,29 х 0,005-0,09 мм. D. repens — самец достигает 48-70 мм, самка — 100-170 мм длины, микрофилярии размером 0,207-0,36 х 0,005-0,008 мм.

Слайд 15

Самки дирофилярии рождают живых личинок, которые локализуются в крови. В периферической крови микродирофилярии концентрируются, главным образом, к вечеру или ночью. Промежуточными хозяевами служат многочисленные виды комаров, которые, питаясь кровью собак, заглатывают микродирофилярии. Они из желудка комаров мигрируют в мальпигиевы сосуды, в которых и совершается их метаморфоз. На 11-12-й день они разрывают стенку мальпигиевых сосудов и оказываются свободными в лакунарной сосудистой системе насекомых.

Слайд 16

Затем они (микродилофиларии) мигрируют к голове комара. Когда комар нападает на собаку и прикасается к коже, микродирофилярии разрывают ткани ротовых элементов комара, выходят на поверхность кожи собаки, внедряются в нее и лимфогенным и гематогенным путями заносятся к месту своей локализации в имагинальной стадии.

Слайд 18: Период жизни микродирофилярии

в организме окончательного хозяина (то есть собаки), если они не проглочены комарами, около двух лет. Одна самка за двухлетний период способна вызвать накопление до 20 млн. личинок в организме собаки. Заболеванию больше подвержены взрослые собаки, в крови молодых щенков и котят до года микродирофилярии по необъяснимым причинам не обнаруживают.

Слайд 19: 5.1. Эпидемический процесс

Человек не является источником инвазии, Т.к. в связи с малочисленностью и отсутствием одновременного паразитирования самцов и самок у одного и того же человека, самки остаются неоплодотворенными и не отрождают микрофилярий в кровь, но полностью исключить возможность микрофиляриемии нельзя.

Слайд 20: Эпизоотологические данные

Дирофиляриоз широко распространен во многих регионах земного шара. Поскольку распространение заболевания связано с большим количества комаров, то наибольшая инвазированность собак отмечается в районах с жарким и влажным климатом.

Слайд 21: О ситуации по дирофиляриозу в Российской Федерации»

Письмо главного государственного санитарного врача по РФ Онищенко Г.Г. от 09.09.2013 № 01/10330-13-32

Слайд 22: Из редких гельминтозов,

регистрируемых на территории Российской Федерации, наибольший удельный вес (66%) приходится на биогельминтоз – дирофиляриоз – единственный трансмиссивный гельминтоз, который регистрируется на территории Российской Федерации.

Слайд 23: Проблема дирофиляриоза обусловлена

широкой циркуляцией возбудителя в природной среде, отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных животных- облигатных дефинитивных хозяев (собак, реже кошек) и проведением истребительных мероприятий против промежуточных хозяев дирофилярий - комаров (рода Culex, Aedes, Anopheles ).

Слайд 25: Особенно остро стоит проблема

дирофиляриоза в городах при наличии инвазированных собак, прежде всего бродячих, и «подвальных» комаров (рода Culex ), что способствует круглогодичной передаче инвазии трансмиссивным путем.

Слайд 26: Обычно человек инвазируется

при проведении сельскохозяйственных работ, во время отдыха на природе - дача, рыбалка, охота, туризм и в других местах, где есть значительные популяции комаров и зараженные животные.

Слайд 27: Проблема дирофиляриоза

обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природной среде и отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных животных - облигатных дефинитивных хозяев (домашних собак и кошек). Истинная заболеваемость людей дирофиляриозом неизвестна, так как не ведется ее официальная регистрация.

Слайд 28: По данным оперативного мониторинга,

осуществляемого Роспотребнадзором с 2006 года, отмечается тенденция к увеличению числа случаев заболевания среди населения. Так, за трехлетний период (2006-2008 гг.) зарегистрирован 101 случай дирофиляриоза, а за следующий аналогичный временной период (2009-2011 гг.) – 186 случаев (в 1,8 раза больше). В 2012 году зарегистрировано 143 случая дирофиляриоза (0,1 на 100 тыс. населения) в 31 субъекте Российской Федерации против 84 случая дирофиляриоза (0,06 на 100 тыс. населения) в 31 субъекте Российской Федерации в 2011 году.

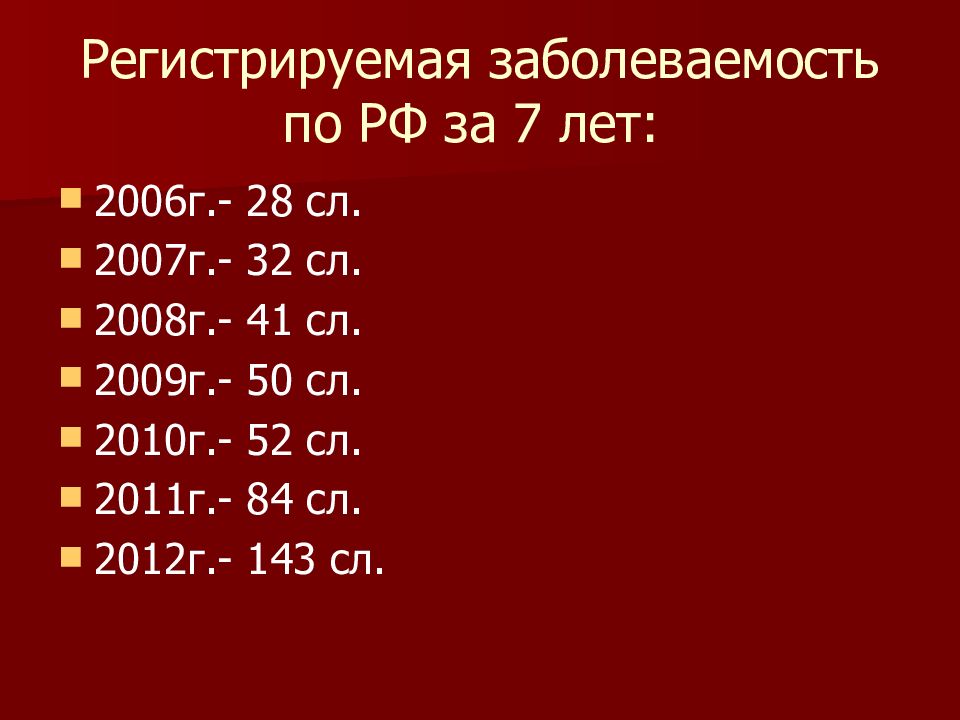

Слайд 29: Регистрируемая заболеваемость по РФ за 7 лет:

2006г.- 28 сл. 2007г.- 32 сл. 2008г.- 41 сл. 2009г.- 50 сл. 2010г.- 52 сл. 2011г.- 84 сл. 2012г.- 143 сл.

Слайд 30: Наибольшее число случаев

дирофиляриоза зарегистрировано в г. Москве (24сл.), Нижегородской (19сл.), Пензенской (10 сл.), Ивановской (8 сл.) областях.

Слайд 31: Распространенность

В странах СНГ и бывшего СССР подкожный дирофиляриоз распространен среди жителей Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Грузии, Армении, Украины, Белоруссии и России, в том числе у жителей Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Московской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Тульской, Курганской, Пензенской, Горьковской, Ульяновской, Челябинской областей, а также в Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях, в Северной Осетии, Дагестане и Еврейской автономной области.

Слайд 33: Клиника у собаки

В тех случаях, когда собака заражается D. Immitis, у животного появляются поражения кожи в области головы и на лапах в виде папулезного дерматита. Кожа в этих местах гиперемирована. Папулы наполнены серозным или гнойным содержимым, в котором находятся микродирофилярии, обнаруживаемые при вскрытии высыпаний.

Слайд 35: Патогенез и клинические симптомы дирофиляриоза

Большинство собак, инвазированных D. immitis, болезнь не проявляют. У человека при интенсивной инвазии дирофилярии, паразитируя в сердце, вызывают расстройство кровообращения в результате механической закупорки, нарушения работы клапанов и прогрессирующего эндокардита. Они нарушают работу клапанного аппарата сердца и вызывают расстройство сердечной деятельности. Это ведет к нарушению работы сердца, тромбозу кровеносных сосудов, что в дальнейшем проявляется циррозом печени и асцитом.

Слайд 36: Вследствие недостаточной информированности врачей

дирофиляриоз проходит под различными диагнозами непаразитарной этиологии.

Слайд 37: Анализ случаев дирофиляриоза

показывает, что начало клинических проявлений у больных происходит в течение всего года, что, с учетом разнообразия клинических проявлений затрудняет диагностику заболевания. В 2012 году первичный диагноз «дирофиляриоз» установлен в минимальные сроки (в течение 1-3 дней с момента обращения) только у 55,6% заболевших.

Слайд 38: Первичные клинические диагнозы,

не связанные с паразитарной этиологией, выставленные больным с дирофиляриозом при обращении в медицинские организации (атерома, флегмона, фиброма, фурункул, киста, опухоли) свидетельствуют об отсутствии информированности и настороженности медицинских специалистов в отношении дирофиляриоза (Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Тульская, Ярославская области, Республика Марий Эл).

Слайд 39: Клиника

В большинстве зарегистрированных случаев гельминт поражал орган зрения (39%): глазное яблоко, веко и конъюнктиву. Вне органа зрения дирофилярии обнаружены в области лица и головы – 19%, туловища – 18%, конечностей – 18%. В 10 случаях дирофилярии локализовались в половых органах и в 4 случаях на шее.

Слайд 40: В зависимости от локализации

патологического процесса больные или лица, имеющие отдельные специфические проявления дирофиляриоза, обращаются за медицинской помощью к разным специалистам: терапевтам, офтальмологам, стоматологам, отоларингологам, хирургам, урологам, дерматовенерологам и др.

Слайд 41: Указанные специалисты

иногда оказываются недостаточно информированными в отношении дирофиляриоза, поэтому выставляют клинический диагноз, не связанный с паразитарной этиологией, а именно: атерома, флегмона, фиброма, фурункул, киста, опухоль и т.д. При поражении органов мошонки – фуникулит, ущемленная паховая грыжа, гиперемированная мошонка.

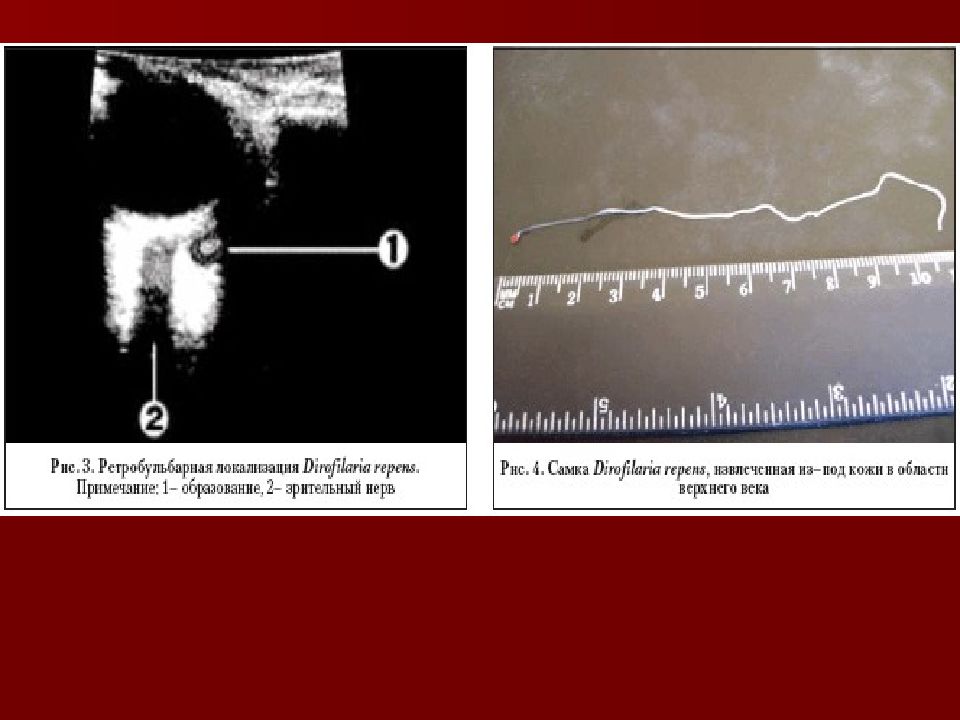

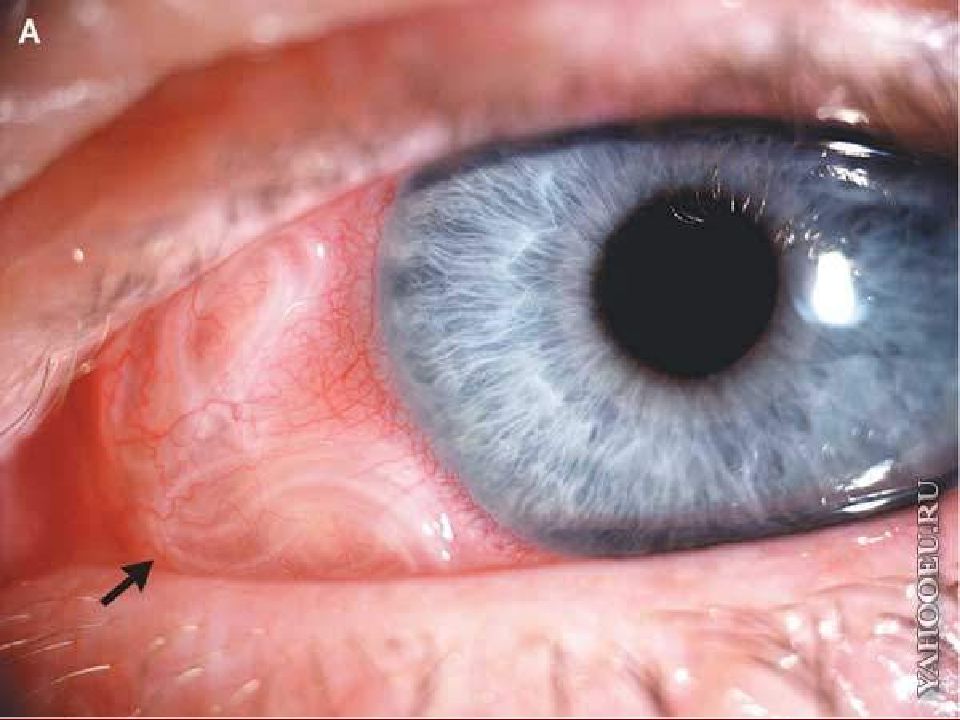

Слайд 43: При глазном дирофиляриозе

поражаются веки, конъюнктива, передняя камера, склера, глазница. При поражении кожи бровей и век развивается отек по типу Квинке, связанный с паразитированием самки/самца дирофилярии в подкожной клетчатке. Веки резко отечны, пастозны, малоподвижны, закрывают глаз, иногда отмечается зуд разной интенсивности и слезотечение от умеренного до очень сильного, боль в покое и при пальпации. У некоторых пациентов возникает ощущение инородного тела в глазу, шевеления в области уплотнения и выпячивания глаза. Характерны гиперемия кожи век, птоз и блефароспазм. Под кожей образуются плотные узелки, гранулема или опухоль. Некоторые пациенты замечают присутствие дирофилярии в конъюнктиве глаза, смотрясь в зеркало.

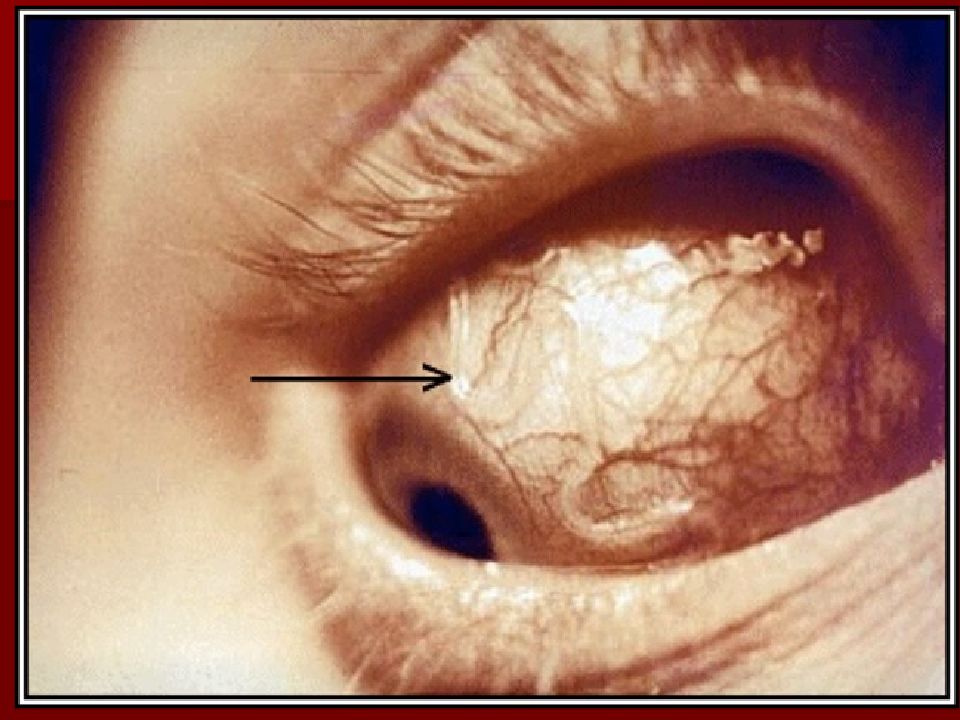

Слайд 45: При поражении конъюнктивы и конъюнктивального мешка

развивается конъюнктивит, который в результате движения гельминта сопровождается сильными жгучими болями, слезотечением и зудом. Конъюнктива отечна, гиперемирована в течение нескольких суток, через нее видно извитое тело гельминта. Все явления бесследно исчезают после того, как он мигрирует в глазницу или удаляется хирургически.

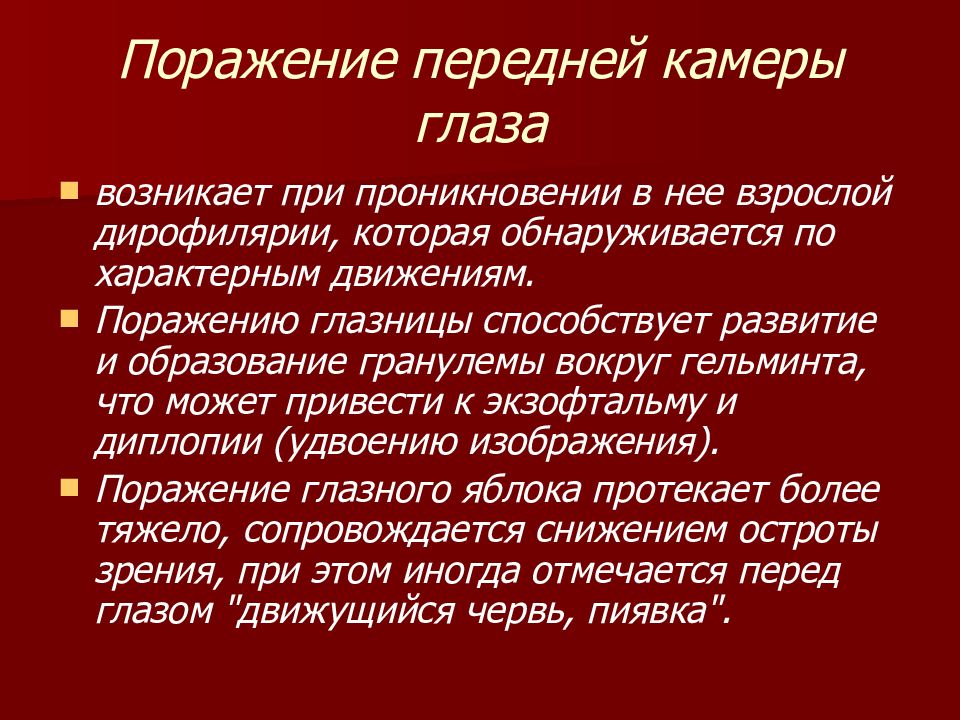

Слайд 47: Поражение передней камеры глаза

возникает при проникновении в нее взрослой дирофилярии, которая обнаруживается по характерным движениям. Поражению глазницы способствует развитие и образование гранулемы вокруг гельминта, что может привести к экзофтальму и диплопии (удвоению изображения). Поражение глазного яблока протекает более тяжело, сопровождается снижением остроты зрения, при этом иногда отмечается перед глазом "движущийся червь, пиявка".

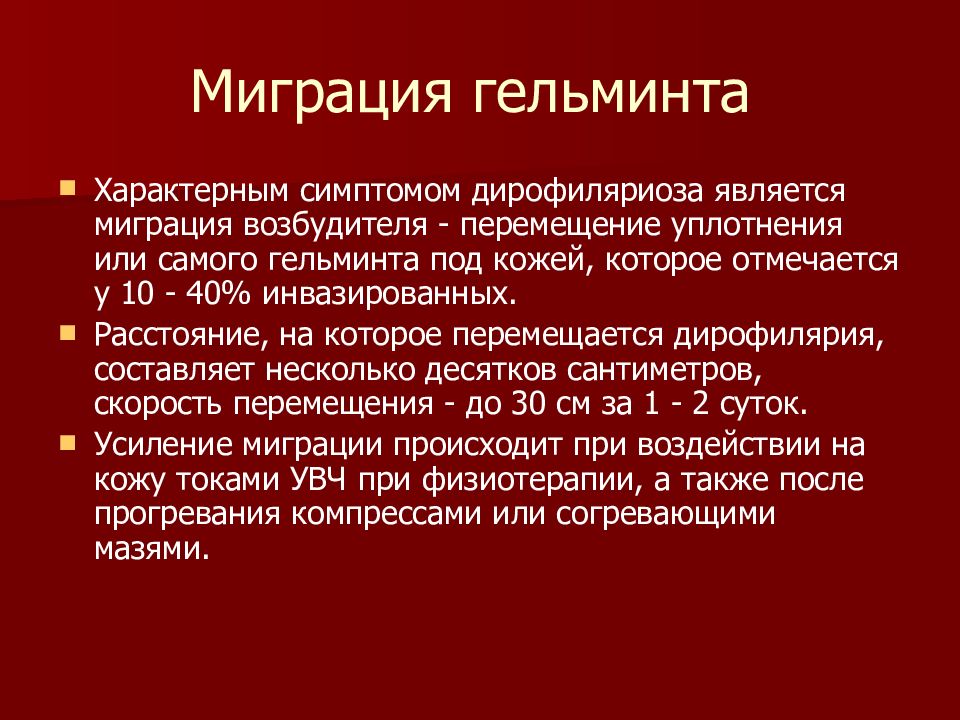

Слайд 49: Миграция гельминта

Характерным симптомом дирофиляриоза является миграция возбудителя - перемещение уплотнения или самого гельминта под кожей, которое отмечается у 10 - 40% инвазированных. Расстояние, на которое перемещается дирофилярия, составляет несколько десятков сантиметров, скорость перемещения - до 30 см за 1 - 2 суток. Усиление миграции происходит при воздействии на кожу токами УВЧ при физиотерапии, а также после прогревания компрессами или согревающими мазями.

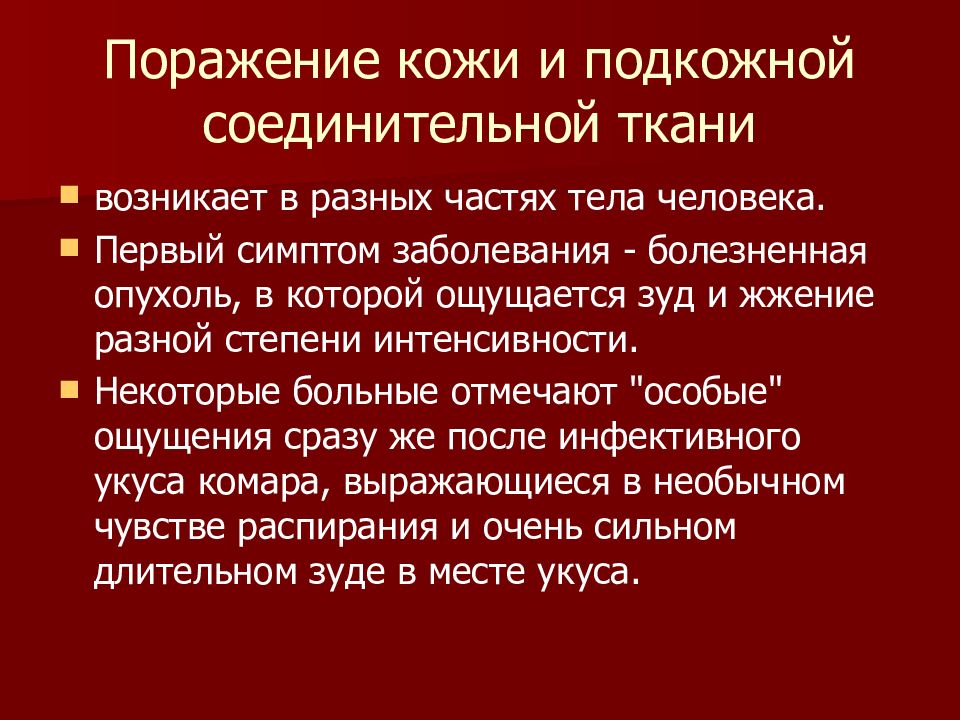

Слайд 51: Поражение кожи и подкожной соединительной ткани

возникает в разных частях тела человека. Первый симптом заболевания - болезненная опухоль, в которой ощущается зуд и жжение разной степени интенсивности. Некоторые больные отмечают "особые" ощущения сразу же после инфективного укуса комара, выражающиеся в необычном чувстве распирания и очень сильном длительном зуде в месте укуса.

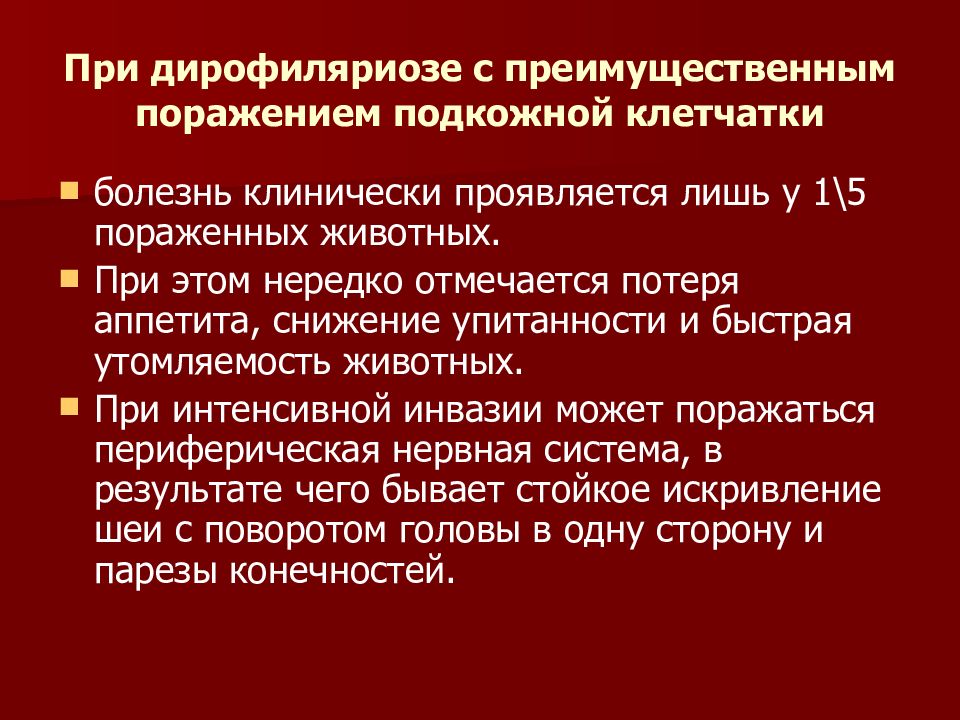

Слайд 52: При дирофиляриозе с преимущественным поражением подкожной клетчатки

болезнь клинически проявляется лишь у 1\5 пораженных животных. При этом нередко отмечается потеря аппетита, снижение упитанности и быстрая утомляемость животных. При интенсивной инвазии может поражаться периферическая нервная система, в результате чего бывает стойкое искривление шеи с поворотом головы в одну сторону и парезы конечностей.

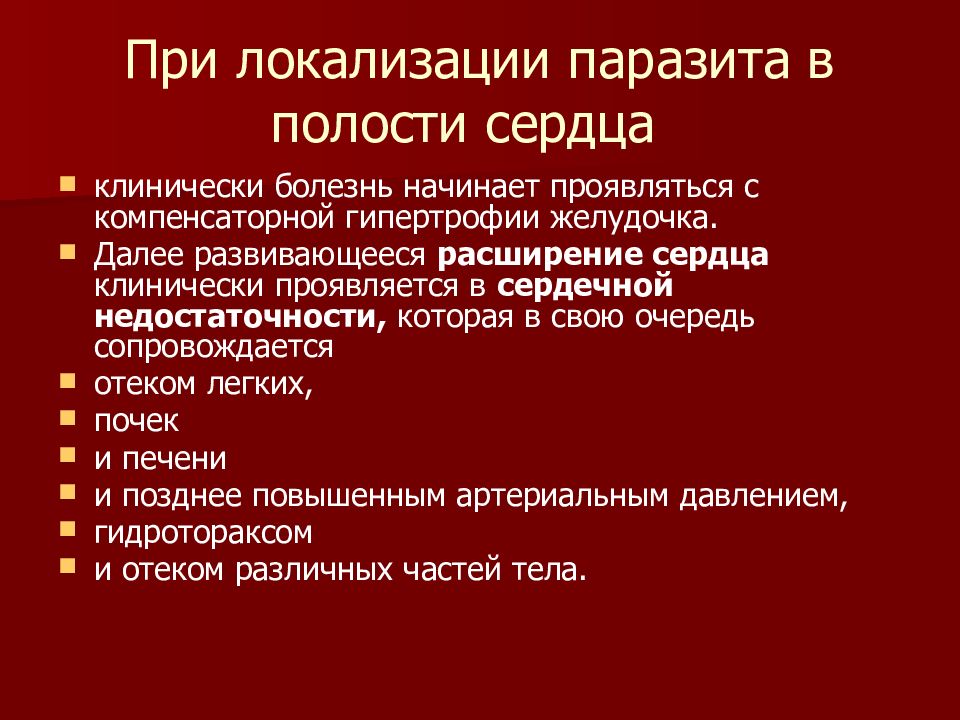

Слайд 53: При локализации паразита в полости сердца

клинически болезнь начинает проявляться с компенсаторной гипертрофии желудочка. Далее развивающееся расширение сердца клинически проявляется в сердечной недостаточности, которая в свою очередь сопровождается отеком легких, почек и печени и позднее повышенным артериальным давлением, гидротораксом и отеком различных частей тела.

Слайд 56: Специфическим признаком дирофиляриоза

являются ощущения шевеления и ползания живого "червя" внутри уплотнения, опухоли или подкожного узла. У многих больных инвазия имеет рецидивирующее течение с фазами затихания и обострения процесса. При несвоевременном удалении гельминта может происходить развитие абсцесса в месте его локализации. Как правило, гельминт располагается в соединительно-тканной капсуле, содержащей серозно-гнойный экссудат, белок и эозинофильные и нейтрофильные лейкоциты, которыми инфильтрирована жировая клетчатка с добавлением макрофагов и фибробластов.

Слайд 57: Другими симптомами заболевания

могут быть головная боль, тошнота, слабость, повышенная температура, сильные боли в месте нахождения гельминта с иррадиацией по ходу нервных стволов. Эозинофилия периферической крови при дирофиляриозе не является характерной, но в отдельных случаях она бывает увеличенной в пределах 8 - 11%.

Слайд 58: В начале заболевания,

когда появляется уплотнение, узелок, отмечается умеренная отечность или незначительная гиперемия кожи, иногда она совсем не изменена. В ряде случаев больные извлекают гельминта при расчесах кожи, или в результате спонтанного вскрытия гнойника гельминт выходит наружу самостоятельно.

Слайд 59: Зарегистрированы случаи дирофиляриоза с нетипичной локализацией возбудителя -

половозрелого самца и взрослых неоплодотворенных самок в мужских половых органах (мошонке, яичке, пенисе), маточной трубе, плевре, брыжейке, сальнике.

Слайд 60: Диагностика дирофиляриоза

основана на комплексном анализе эпизоотологических данных, клинических признаках и данных лабораторных исследований.

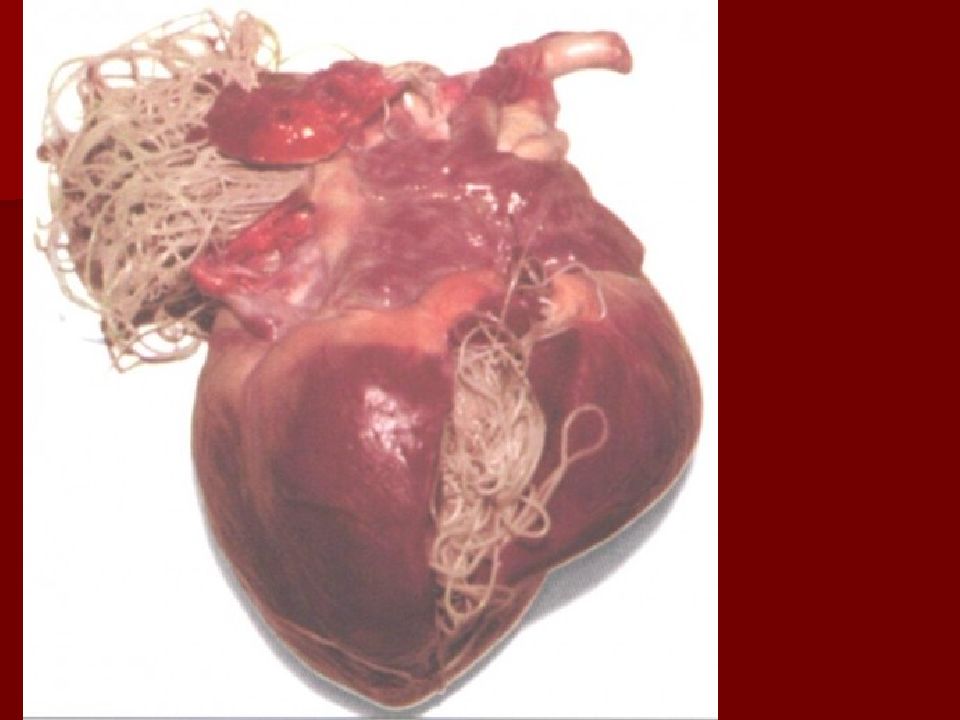

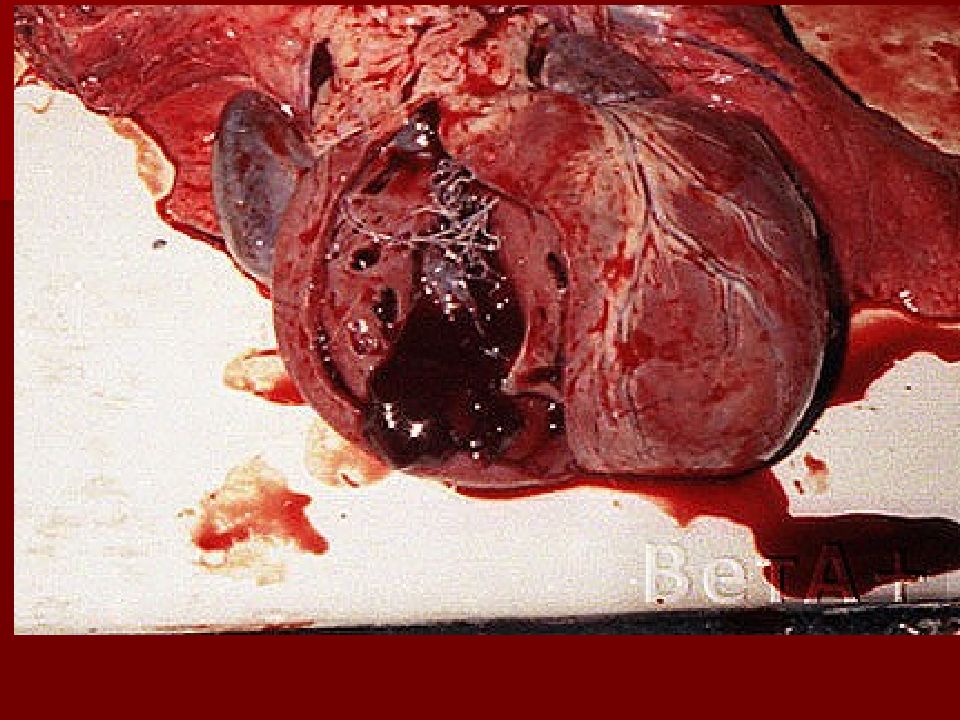

Слайд 61: Патологоанатомические изменения

При вскрытии обнаруживают паразитов обычно в правом желудочке сердца и легочной артерии, значительно реже паразит локализуется в левой части сердца и полых венах, брюшной аорте, бедренной артерии и других кровеносных сосудах. В итоге наблюдаются: гипертрофия правой части сердца, эндокардит, эндоартрит, тромбозы, пневмонии, гипертрофия печени и селезенки, дегенеративные явления в печени. В отдельных случаях отмечаются экзематозные поражения кожи, вызываемые паразитированием микродирофилярии.

Слайд 62: Иногда диагноз дирофиляриоза устанавливается на операционном столе,

когда живой гельминт выходит наружу самостоятельно или выделяется хирургом из удаленной ткани при ее ревизии или случайном разрезе полости пораженного узла или гранулемы. От некоторых пациентов иссеченные ткани направляются на патолого-гистологические исследования.

Слайд 63: Данные эпидемиологического анамнеза

имеют важное значение в диагностике дирофиляриоза. Пребывание на территории, эндемичной в отношении дирофиляриоза, в сезон активности комаров при наличии специфических симптомов и клинических проявлений болезни может помочь врачу заподозрить дирофиляриоз и после хирургического извлечения гельминта подтвердить диагноз путем морфологического исследования и идентификации возбудителя. В дооперационной диагностике дирофиляриоза применяется УЗИ.

Слайд 64: СанПиН 3.2.1333-03

С 2003 г. дирофиляриоз впервые включен в СанПиН 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Слайд 65: Методические указания МУ 3.2.1880-04

3.2. Профилактика паразитарных болезней. "Профилактика дирофиляриоза« (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 3 марта 2004 г.)

Слайд 66

Случаи дирофиляриоза выявлялись среди лиц разных возрастных групп - от 1 года до 87 лет. Большинство случаев выявлено в возрастной группе 50-59 лет (24%), 3 случая (3%) - среди детей до 14 лет, в том числе 1 случай у ребенка до 1 года.

Слайд 68: Диагностика

На дирофиляриоз диагноз ставят комплексно, на основании клинических симптомах болезни и обнаружении микродирофилярий в крови следующими лабораторными методами: микроскопией свежей капли крови, исследованием сыворотки крови, так как при свертывании крови микродирофилярии мигрируют в нее, и проверкой гемолизированной крови с использованием уксусной кислоты, сапонин-цитрата, 2%-го раствора формалина. Кровь необходимо исследовать 2-3 раза с 1-2-недельными перерывами.

Слайд 69: ПЦР, ИФА и др

Разрабатываются и применяются методы диагностики дирофиляриозов с помощью ПЦР, ИФА и др.

Слайд 70: При микроскопическом исследовании срезов

часто обнаруживается очаг хронического воспаления, в центре которого находится свернутая в клубок нематода - круглый червь, многократно срезанный в поперечном или косом направлении. Дифференциальный морфологический диагноз дирофилярий в гистологических срезах проводится по наличию кутикулярных "шипов", соответствующих вершинам продольных гребней на кутикуле нематоды. Для дирофилярий они являются одним из характерных диагностических признаков. Внутри среза хорошо просматриваются внутренние органы, в том числе половые трубки.

Слайд 71: Важное диагностическое значение

имеет сезонность клинических проявлений заболевания (с ранней инкубацией в 1 - 3 мес.) в июне - июле и сентябре - октябре при заражении человека в текущем году и с более длительной инкубацией (7 - 8 мес.) при заражении человека в предыдущем году. С этими сроками согласуются и сроки обращения инвазированных за медицинской помощью. Различаются сроки клинических проявлений болезни (от 1 до 7 - 8 мес. и более) от срока удаления дирофилярий (от 0,5 до 1 - 2-х лет) из организма человека.

Слайд 72: В лабораторной диагностике

для выявления микрофиляриемии в крови более эффективны методы "обогащения", концентрации или фильтрации.

Слайд 73: Описание методики с использованием уксусной кислоты

Кровь берут из вены в любое время суток в количестве 1 - 2 мл в центрифужные пробирки, куда заранее наливают 10 мл 1%-ной уксусной кислоты. После гемолиза крови смесь центрифугируют в течение 2 - 3 мин при 1 500 об/мин. Поверхностный слой жидкости сливают, из осадка готовят несколько мазков на предметных стеклах и микроскопируют их в нативном виде при малом увеличении.

Слайд 74

после их высыхания, закрепляют любыми фиксаторами (спирт, смесь Никифорова) и окрашивают краской Романовского-Гимза по общепринятой методике в течение 30 - 40 мин. Далее их осторожно промывают водой, высушивают и микроскопируют сначала при малом увеличении микроскопа, подсчитывают количество личинок, затем идентифицируют их до вида под иммерсией.

Слайд 75: Лечение и профилактика дирофиляриоза

Для лечения дирофиляриоза применяют следующие препараты: ивермек, декарис, дектомакс, арсенамид, дитразин

Слайд 76: В качестве профилактики необходимо

применять репелленты против комаров. Определенную ценность имеет применение филяриоцидных препаратов с профилактической целью. Собак необходимо обрабатывать за 2-5 месяцев до лёта комаров, а затем в период лёта насекомых проводить обработки в течение 5-7 дней через каждые 45 дней.

Слайд 77: Случай из практики (РХ)

Больная Б., 1947 г.р. (67 лет), жительница г. Саяногорск, воспитатель детского сада, заболела 12.01.2014г., обратилась к окулисту СГБ № 2, где ей был выставлен диагноз: « Дирофилариоз правого глаза». Больная была направлена в ОКБ.

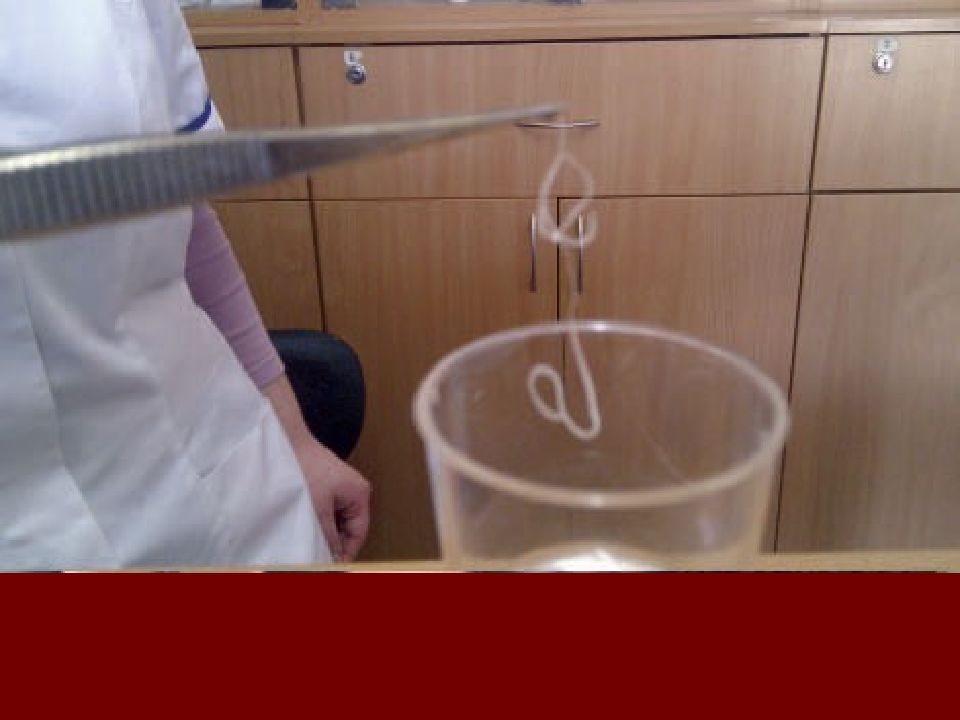

Слайд 78: Случай из практики (продолжение)

В ОКБ обратилась 14.01.2014г. Больной в амбулаторном порядке был удален гельминт. Выставлен диагноз: «Конъюнктивит правого глаза. Гельминт подконъюнктивальной области. Начальная катаракта».

Слайд 79: Случай из практики (продолжение)

Вопреки требованиям, извлеченный из глаза гельминт не был офтальмологом направлен на лабораторное исследование в КДЛ РКБ (по договору), а был выдан больной на руки!!! Больная самостоятельно доставила гельминта в паразитологическую лабораторию ФБУЗ ЦГиЭ в РХ (г. Абакан), где был выставлен предположительный диагноз: «Гельминт «конский волос» или «волосатик»????????». Из эпиданамнеза : больная часто умывается водой из родника («волосатик»- показатель чистоты водоема).

Слайд 80: Обязательно!!!

после хирургического извлечения гельминта подтвердить диагноз путем морфологического исследования и идентификации возбудителя.

Слайд 81: Подозрение на 2-ой случай:

В 3-ей декаде января 2014г. Зарегистрирован второй случай подозрения на дифиллоботриоз глаз у молодого человека, проживающего в г. Саяногорске. Управлением Роспотребнадзора по РХ проводится эпидрасследование.

Слайд 82: Случай из практики

Необходимо выработать алгоритм действий медработников при выявлении гельминтоза- В обязательном порядке направить гельминта на исследование в КДЛ с соблюдением всех требований безопасной транспортировки биоматериала.

Слайд 86: 1. Дирофиляриоз – это заболевание, вызываемое паразитированием нематоды Dirofilaria repens

А. в подкожной клетчатке различных частей тела, Б. слизистых и конъюнктиве органа зрения, В. в половых органах (мошонке, яичке и др.), Г. молочных железах, Д. внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека, Е. желудке, Ж. толстом и тонком кишечнике

Слайд 87: 2. Заражение человека происходит

А. Трансмиссивным путем передачи Б. Контактно- бытовым путем В. Воздушно- капельным путем

Слайд 88: 3. Заражение человека происходит

А. Через укусы клещей Б. через укусы кровососущих комаров В. через укусы клопов и вшей

Слайд 89: 4. Источником заражения комаров являются

А. инвазированные домашние собаки, Б. кошки, В. дикие плотоядные (волки, лисицы и др.), Г. КРС, Д. овцы, бараны

Слайд 90: 5. Размеры взрослой особи D. repens —

самец достигает 4,8-7 мм, самка — 10-17 мм длины, самец достигает 48-70 мм, самка — 100-170 мм длины, самец достигает 480-700 мм, самка — 1000-1700 мм длины,

Слайд 91: 2.2

Принять меры по улучшению качества клинической и лабораторной диагностики дирофиляриоза.

Слайд 92: 6. Возбудитель дирофиляриоза-

А. Ленточные черви Б. Нематоды светло-желтого цвета, нитевидной формы В. круглые гельминты

Слайд 93: 7. Проблема дирофиляриоза обусловлена

А. широкой циркуляцией возбудителя в природной среде, Б. отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных животных- облигатных дефинитивных хозяев (собак, реже кошек) В. проведением истребительных мероприятий против промежуточных хозяев дирофилярий - комаров (рода Culex, Aedes, Anopheles ).