Слайд 2

В годы Великой Отечественной войны пожарная охрана играла важную роль. В июньскую ночь 1941 года, за 2 часа до перехода границы, фашисты бомбили Киев, Севастополь, Минск… Вспыхнули первые военные пожары. И первыми вступили с ними в бой советские пожарные. Военизированные и профессиональные пожарные команды НКВД городов Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Одессы, Сталинграда, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Тулы, Воронежа, Астрахани, Саратова, Туапсе, Ростова-на-Дону, Грозного, Ярославля и других городов, находящихся в зоне действия вражеской авиации, приняли на себя всю тяжесть тушения пожаров, возникавших в результате бомбардировок.

Слайд 3

В годы Великой Отечественной войны управления пожарной охраны, пожарные команды вошли в пожарную службу местной противовоздушной обороны, сокращенно МПВО. Были сведены на нет расчёты противника на массовые пожары. Задача пожарных заключалась в том, чтобы до наступления темноты ликвидировать пожары, не допустить перерастания отдельных пожаров в массовые.

Слайд 4

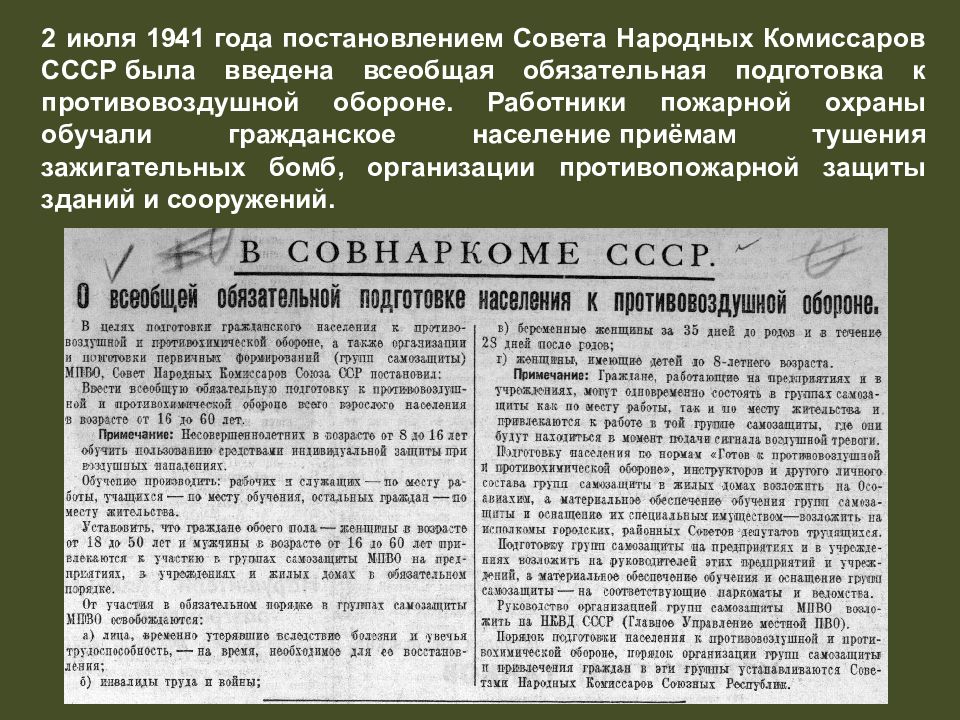

2 июля 1941 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР была введена всеобщая обязательная подготовка к противовоздушной обороне. Работники пожарной охраны обучали гражданское население приёмам тушения зажигательных бомб, организации противопожарной защиты зданий и сооружений.

Слайд 5

Всю учебно-инструкторскую работу осуществлял личный состав профессиональной пожарной охраны. В сжатые сроки обследовались населенные пункты и предприятия для срочного осуществления противопожарной защиты от возможных воздушных нападений. Разбирали и сносили легкосгораемые деревянные строения и сооружения, способствующие распространению огня. Срочно сооружали пожарные водоемы, устраивали запруды, на реках и прудах строили пирсы. Устанавливали стационарные средства тушения пожаров, прокладывали сухие трубопроводы для подачи по ним воды для тушения пожаров. На предприятиях, в жилых домах были поставлены и наполнены водой тысячи бочек. Для получения воды использовали колодцы, артезианские скважины, заводские градирни и дождевую канализацию. Подвалы некоторых строений заполняли водой на случай тушения пожаров. Строительство пирса

Слайд 6

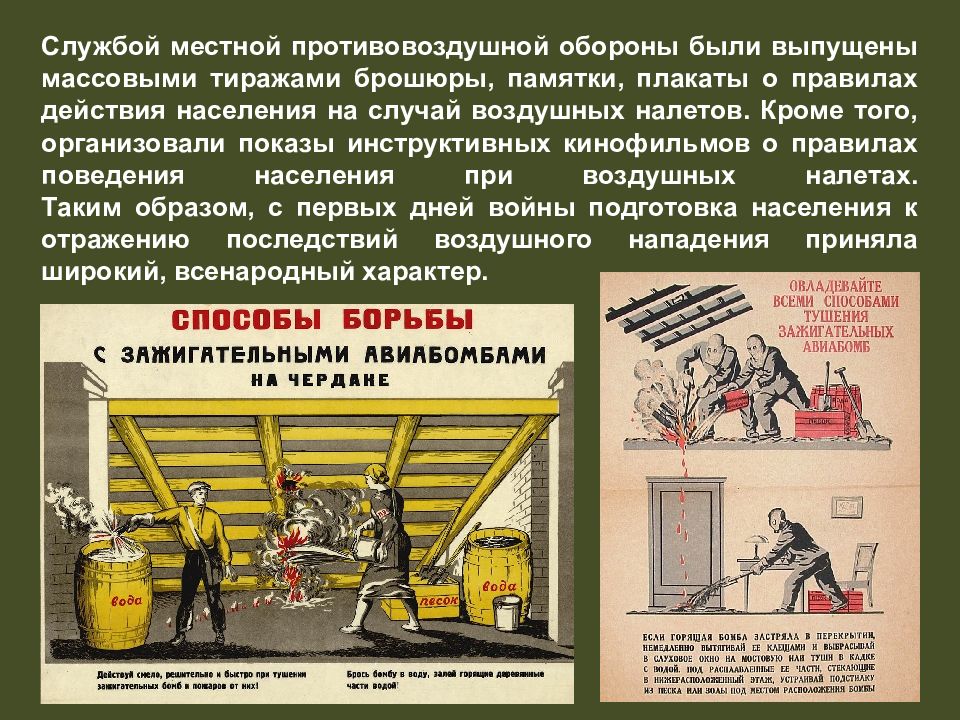

Службой местной противовоздушной обороны были выпущены массовыми тиражами брошюры, памятки, плакаты о правилах действия населения на случай воздушных налетов. Кроме того, организовали показы инструктивных кинофильмов о правилах поведения населения при воздушных налетах. Таким образом, с первых дней войны подготовка населения к отражению последствий воздушного нападения приняла широкий, всенародный характер.

Слайд 7

Памятка «Как вести себя во время воздушного нападения противника» 28 июня 1941 г. Коварный враг, напавший на нашу великую родину, может попытаться нанести удар по населенным пунктам и с воздуха. С момента возникновения опасности воздушного нападения противника в городе объявляется угрожаемое положение. Угрожаемое положение вводится штабом противовоздушной обороны города. Распоряжения об объявлении угрожающего положения передаются по радиотрансляционной сети, оповещаются непрерывными продолжительными гудками заводов, фабрик, мощных сирен паровозов и пароходов. Узнав о введении угрожаемого положения, каждый гражданин должен всегда иметь при себе противогаз, санитарный и противохимический пакеты, внимательно следить за объявленными распоряжениями руководящих органов местной противовоздушной обороны и точно выполнять их распоряжения, относящиеся ко всему населению. Тем, кто состоит в группах самозащиты или приписан к формированию МПВО, необходимо быть готовым в любую минуту по сигналу воздушной тревоги явиться в назначенные пункты. Специально оборудованные помещения коллективной защиты: убежища, укрытия и щели приводятся в готовность, проверяются и приводятся в готовность все средства пожаротушения. В квартирах необходимо тщательно проверить светомаскировку, завесить окна. Зажигая свет, проверить, не виден ли он с улицы. Необходимо держать громкоговорители все время включенными, так как по радио будут передаваться сигналы и распоряжения штаба МПВО. Угрожаемым положением население предупреждается, что авиация противника может появиться в любое время, что угроза воздушного нападения на данный населенный пункт

Слайд 8

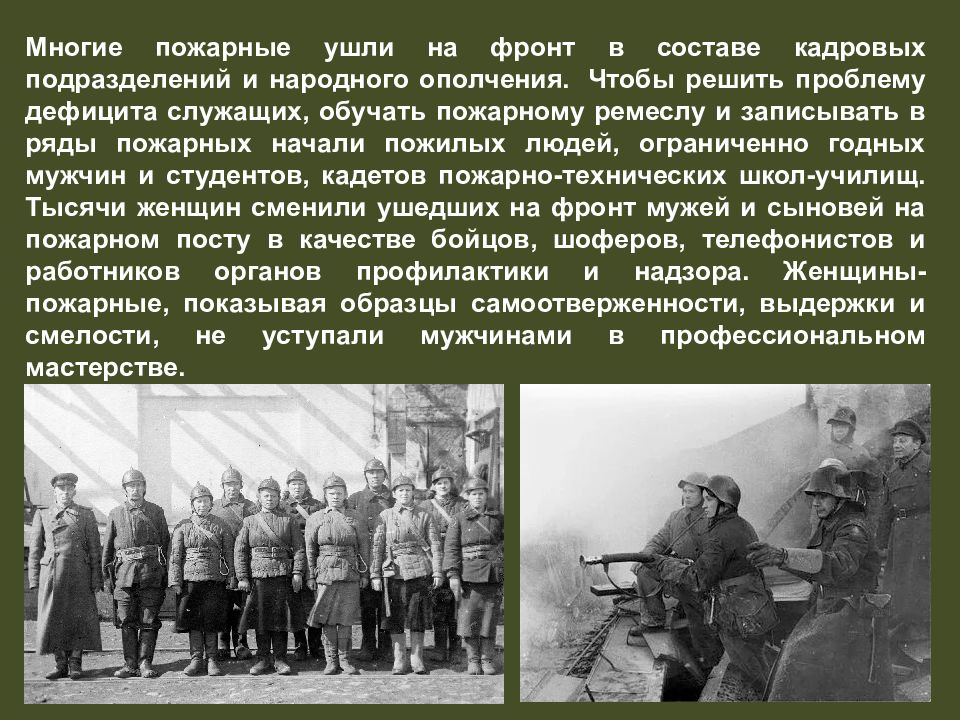

Многие пожарные ушли на фронт в составе кадровых подразделений и народного ополчения. Чтобы решить проблему дефицита служащих, обучать пожарному ремеслу и записывать в ряды пожарных начали пожилых людей, ограниченно годных мужчин и студентов, кадетов пожарно-технических школ-училищ. Тысячи женщин сменили ушедших на фронт мужей и сыновей на пожарном посту в качестве бойцов, шоферов, телефонистов и работников органов профилактики и надзора. Женщины-пожарные, показывая образцы самоотверженности, выдержки и смелости, не уступали мужчинами в профессиональном мастерстве.

Слайд 9

Из воспоминаний ( начальник караула А.Ф. Никифорова): « Тушили очень много пожаров. Было тяжело, сейчас удивляюсь, как выжили. Выезжали на открытых машинах. Ботинки были на деревянной подошве, иной раз поднимаешься по лестнице, а она обледенелая, ботинки скользят. Некоторые падали и получали увечья. Зимой в мороз пожарные рукава замерзали, их поливали кипятком и тушили. В свободное время нас посылали разгружать вагоны с ранеными, стирали обмундирование ватное, окровавленное, которое поступало с фронта, с госпиталей. Стирали прямо на Волге, и в мороз. Строили железную дорогу» Боевой расчёт Костромской фабричной пожарной команды. 1944 г. Начальник караула А.Ф.Никифорова (крайняя справа).

Слайд 10

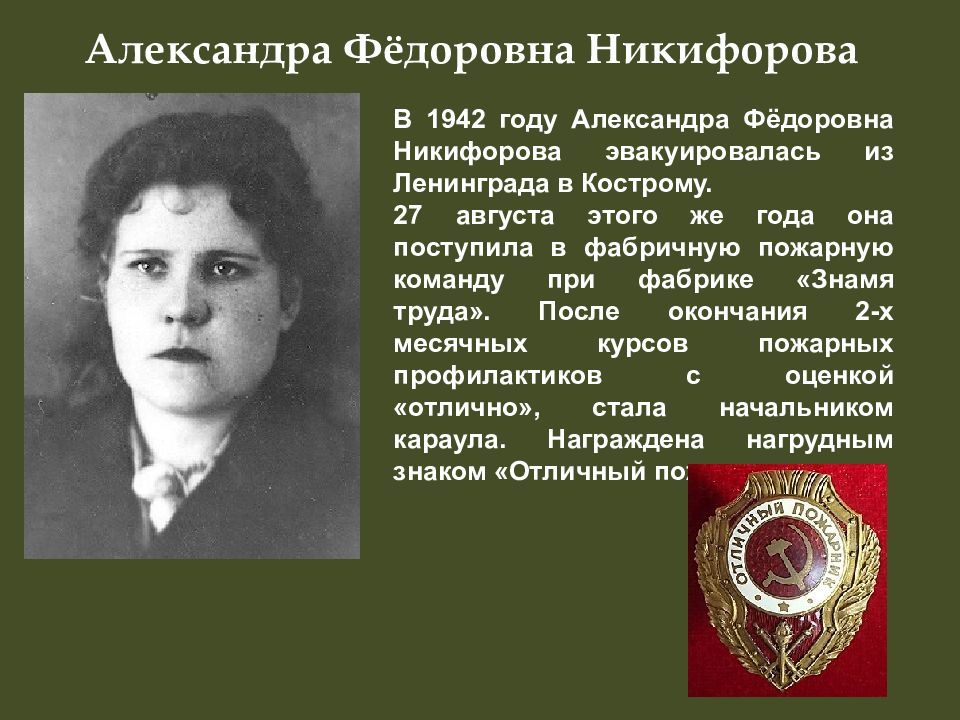

В 1942 году Александра Фёдоровна Никифорова эвакуировалась из Ленинграда в Кострому. 27 августа этого же года она поступила в фабричную пожарную команду при фабрике «Знамя труда». После окончания 2-х месячных курсов пожарных профилактиков с оценкой «отлично», стала начальником караула. Награждена нагрудным знаком «Отличный пожарник». Александра Фёдоровна Никифорова

Слайд 11

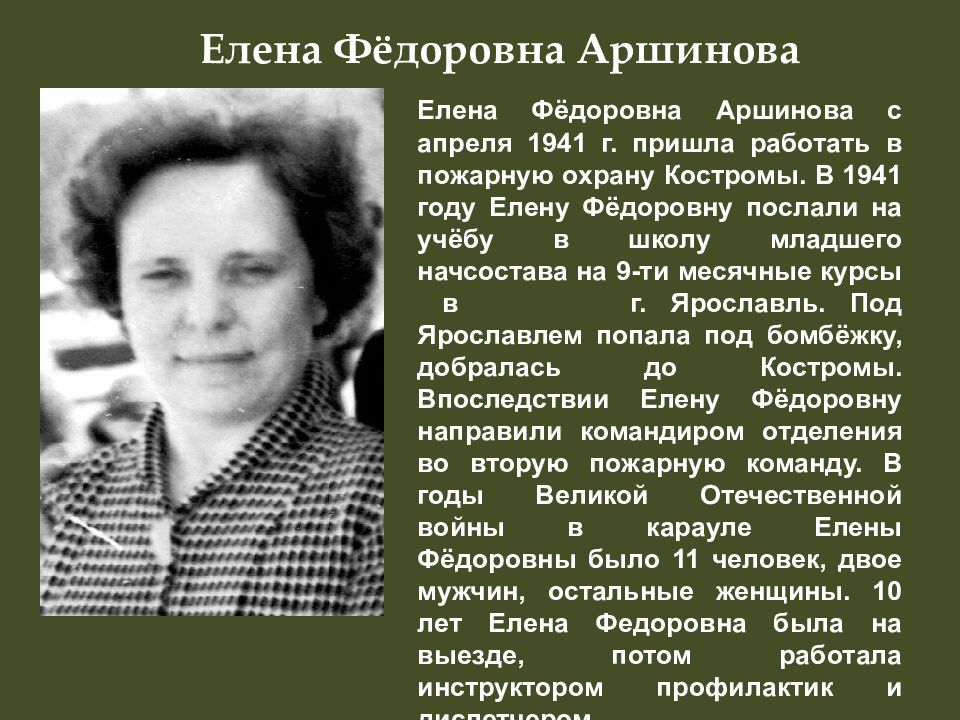

Елена Фёдоровна Аршинова с апреля 1941 г. пришла работать в пожарную охрану Костромы. В 1941 году Елену Фёдоровну послали на учёбу в школу младшего начсостава на 9-ти месячные курсы в г. Ярославль. Под Ярославлем попала под бомбёжку, добралась до Костромы. Впоследствии Елену Фёдоровну направили командиром отделения во вторую пожарную команду. В годы Великой Отечественной войны в карауле Елены Фёдоровны было 11 человек, двое мужчин, остальные женщины. 10 лет Елена Федоровна была на выезде, потом работала инструктором профилактик и диспетчером. Елена Фёдоровна Аршинова

Слайд 12

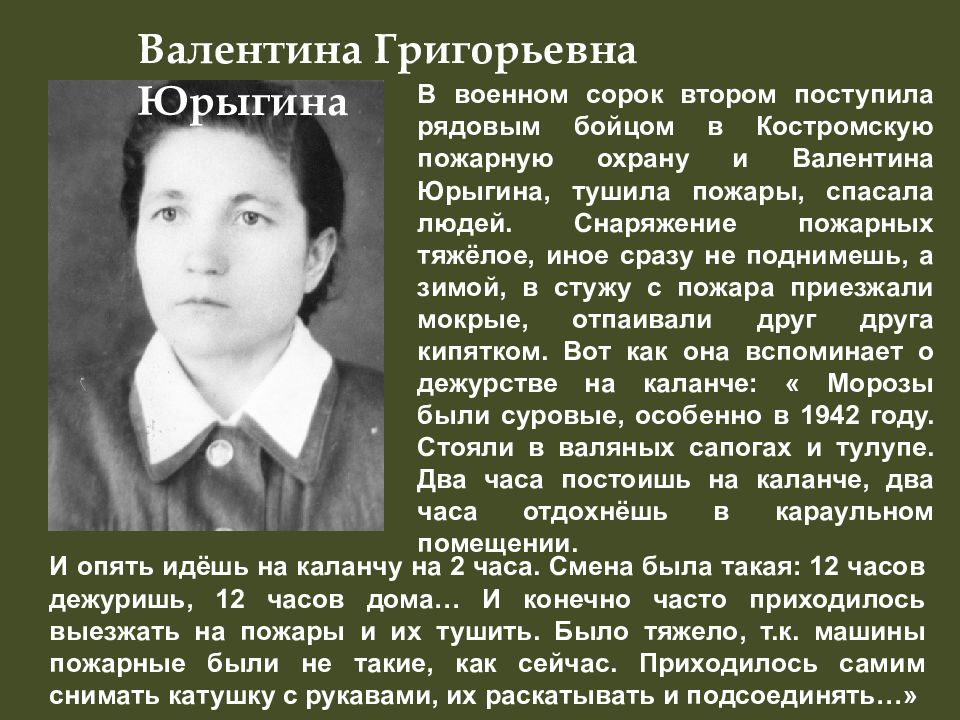

В военном сорок втором поступила рядовым бойцом в Костромскую пожарную охрану и Валентина Юрыгина, тушила пожары, спасала людей. Снаряжение пожарных тяжёлое, иное сразу не поднимешь, а зимой, в стужу с пожара приезжали мокрые, отпаивали друг друга кипятком. Вот как она вспоминает о дежурстве на каланче: « Морозы были суровые, особенно в 1942 году. Стояли в валяных сапогах и тулупе. Два часа постоишь на каланче, два часа отдохнёшь в караульном помещении. И опять идёшь на каланчу на 2 часа. Смена была такая: 12 часов дежуришь, 12 часов дома… И конечно часто приходилось выезжать на пожары и их тушить. Было тяжело, т.к. машины пожарные были не такие, как сейчас. Приходилось самим снимать катушку с рукавами, их раскатывать и подсоединять…» Валентина Григорьевна Юрыгина

Слайд 13

В полном составе ушли на фронт студенты факультета противопожарной обороны Ленинградского инженерно-строительного института и учащиеся пожарного техникума. Прямо с Красной площади 7 ноября 1941 года после исторического парада вместе с частями Красной Армии отправилась фронт войсковая бригада, сформированная из пожарных столицы. Для борьбы в тылу врага в Подмосковье создавались диверсионно-партизанские группы и отряды, три из которых были сформированы из московских пожарных. Обучение студентов факультета противопожарной обороны

Слайд 14

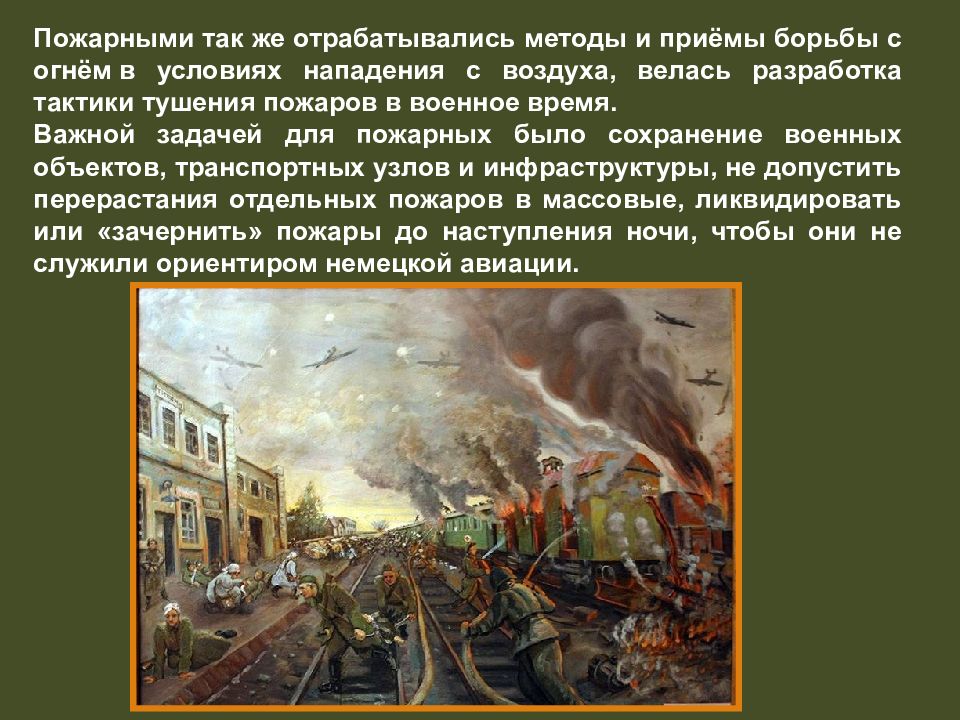

Пожарными так же отрабатывались методы и приёмы борьбы с огнём в условиях нападения с воздуха, велась разработка тактики тушения пожаров в военное время. Важной задачей для пожарных было сохранение военных объектов, транспортных узлов и инфраструктуры, не допустить перерастания отдельных пожаров в массовые, ликвидировать или «зачернить» пожары до наступления ночи, чтобы они не служили ориентиром немецкой авиации.

Слайд 15

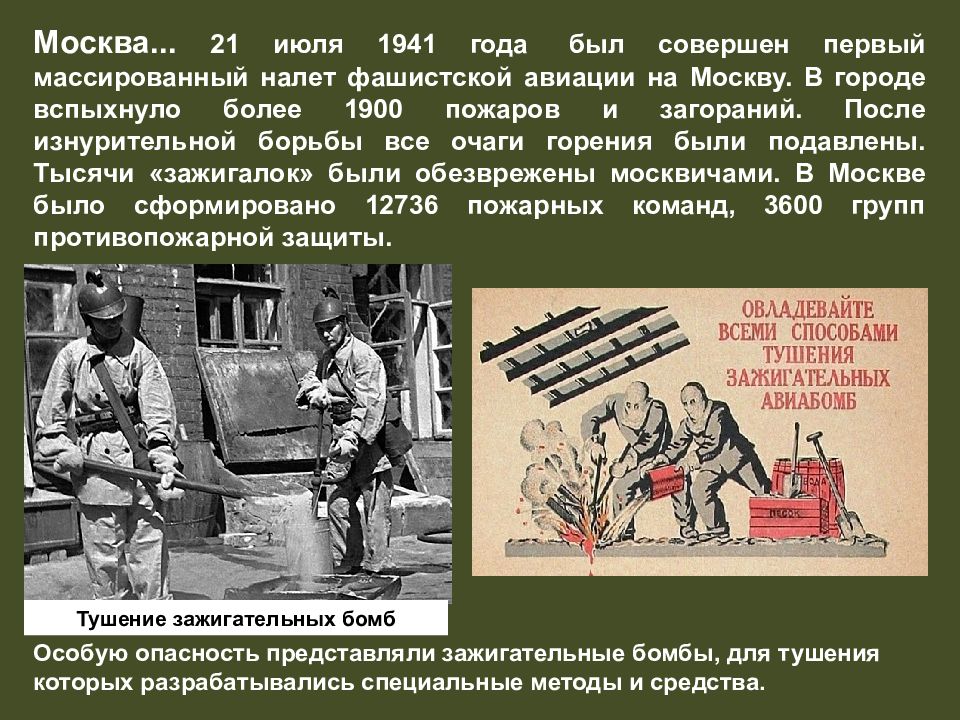

Москва... 21 июля 1941 года был совершен первый массированный налет фашистской авиации на Москву. В городе вспыхнуло более 1900 пожаров и загораний. После изнурительной борьбы все очаги горения были подавлены. Тысячи «зажигалок» были обезврежены москвичами. В Москве было сформировано 12736 пожарных команд, 3600 групп противопожарной защиты. Тушение зажигательных бомб Особую опасность представляли зажигательные бомбы, для тушения которых разрабатывались специальные методы и средства.

Слайд 16

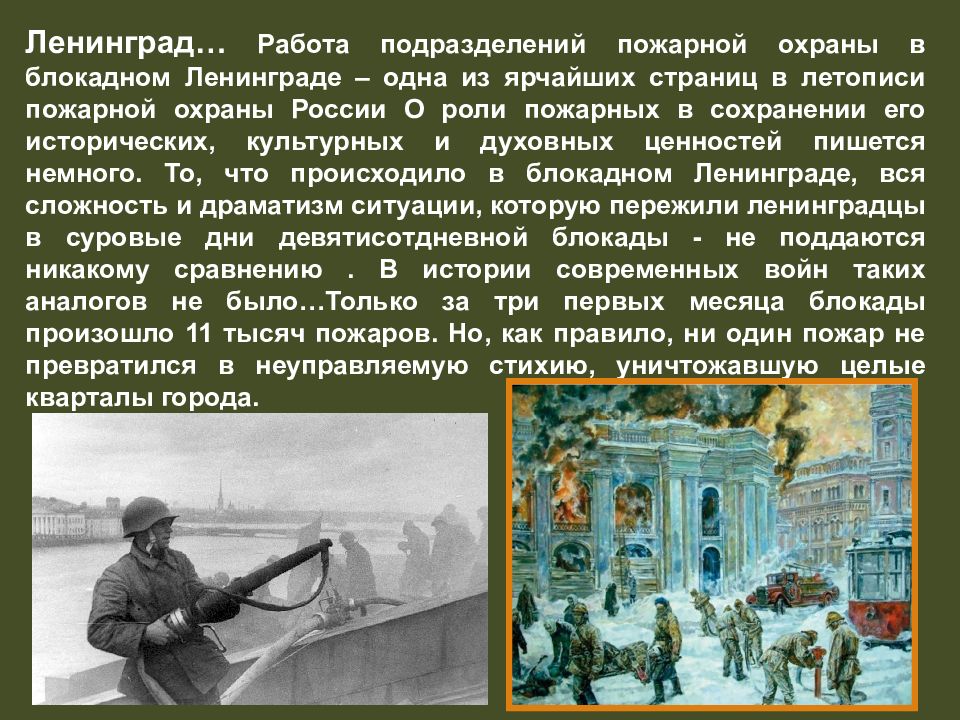

Ленинград… Работа подразделений пожарной охраны в блокадном Ленинграде – одна из ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России О роли пожарных в сохранении его исторических, культурных и духовных ценностей пишется немного. То, что происходило в блокадном Ленинграде, вся сложность и драматизм ситуации, которую пережили ленинградцы в суровые дни девятисотдневной блокады - не поддаются никакому сравнению. В истории современных войн таких аналогов не было…Только за три первых месяца блокады произошло 11 тысяч пожаров. Но, как правило, ни один пожар не превратился в неуправляемую стихию, уничтожавшую целые кварталы города.

Слайд 17

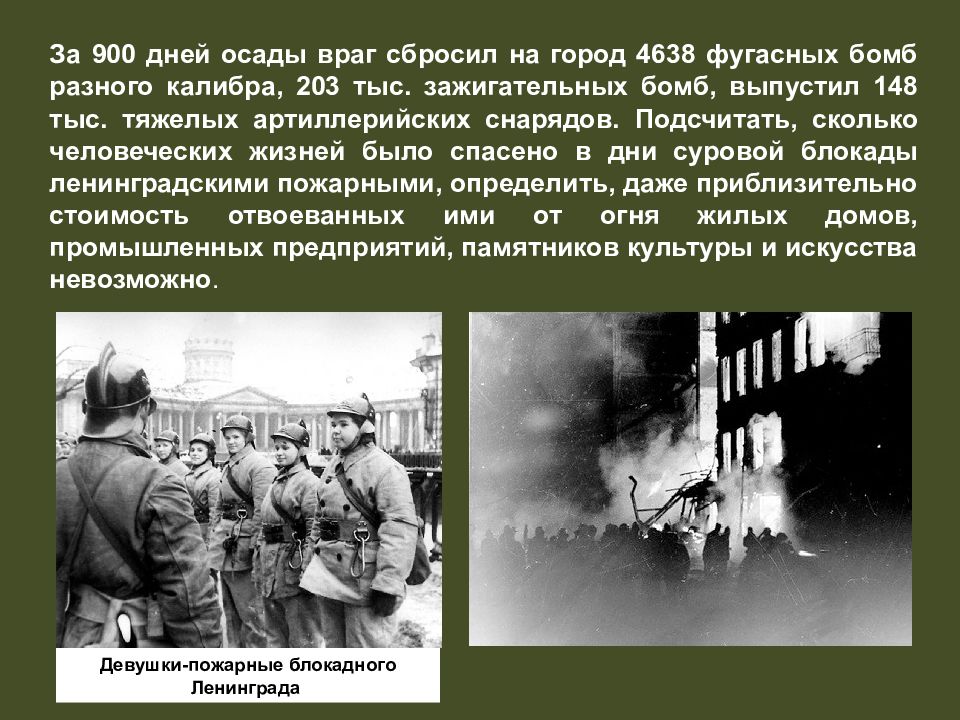

Девушки-пожарные блокадного Ленинграда. За 900 дней осады враг сбросил на город 4638 фугасных бомб разного калибра, 203 тыс. зажигательных бомб, выпустил 148 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов. Подсчитать, сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады ленинградскими пожарными, определить, даже приблизительно стоимость отвоеванных ими от огня жилых домов, промышленных предприятий, памятников культуры и искусства невозможно.

Слайд 18

Работал в осаждённом Ленинграде и один из руководителей костромской пожарной охраны – Николай Александрович Иванов. До снятия блокады он работал начальником УПО УНКВД Ленинградской области. Н.А. Иванов. За самоотверженность в работе и умелую организацию работы по тушению пожаров в 1942 году награждён орденом «Знак почёта» и медалью «За оборону Ленинграда». С 1952 по 1961 год Николай Александрович Иванов работал начальником ОПО УМВД Костромской области.

Слайд 19

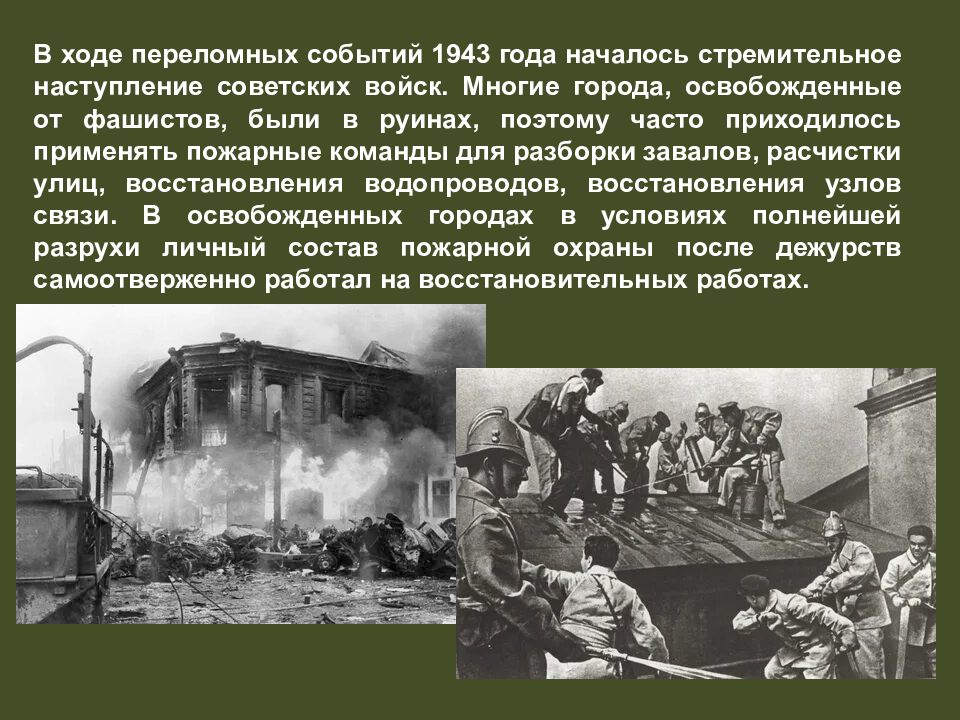

В ходе переломных событий 1943 года началось стремительное наступление советских войск. Многие города, освобожденные от фашистов, были в руинах, поэтому часто приходилось применять пожарные команды для разборки завалов, расчистки улиц, восстановления водопроводов, восстановления узлов связи. В освобожденных городах в условиях полнейшей разрухи личный состав пожарной охраны после дежурств самоотверженно работал на восстановительных работах.

Слайд 20

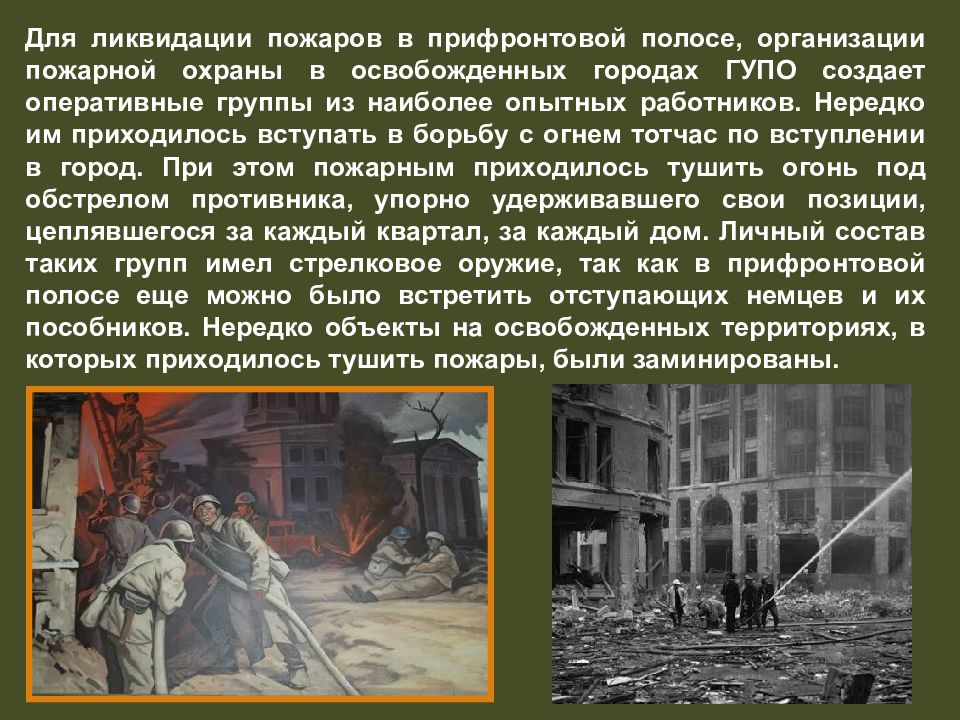

Для ликвидации пожаров в прифронтовой полосе, организации пожарной охраны в освобожденных городах ГУПО создает оперативные группы из наиболее опытных работников. Нередко им приходилось вступать в борьбу с огнем тотчас по вступлении в город. При этом пожарным приходилось тушить огонь под обстрелом противника, упорно удерживавшего свои позиции, цеплявшегося за каждый квартал, за каждый дом. Личный состав таких групп имел стрелковое оружие, так как в прифронтовой полосе еще можно было встретить отступающих немцев и их пособников. Нередко объекты на освобожденных территориях, в которых приходилось тушить пожары, были заминированы.

Слайд 21

За период войны в наших городах, находившихся в зоне активного действия вражеской авиации и наземных средств поражения, не было допущено стихийных пожаров, групповой гибели людей от огня! Впервые в нашей стране советские пожарные применили активную тактику тушения пожаров. В условиях воздушных налетов, артиллерийских обстрелов они не укрывались в убежищах, а немедленно вступали в борьбу с пожарами, как только они возникали. Вторым важнейшим фактором, определившим успех в тушении пожаров, явилась тесная связь советских пожарных с народом. Без его помощи немыслимо было успешно ликвидировать тысячи загораний. Жители в трудные дни встали на защиту своих городов. Это предопределило успех борьбы с пожарами. Советские пожарные с честью выполнили свой долг по защите от пожаров городов и населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны.

Слайд 22

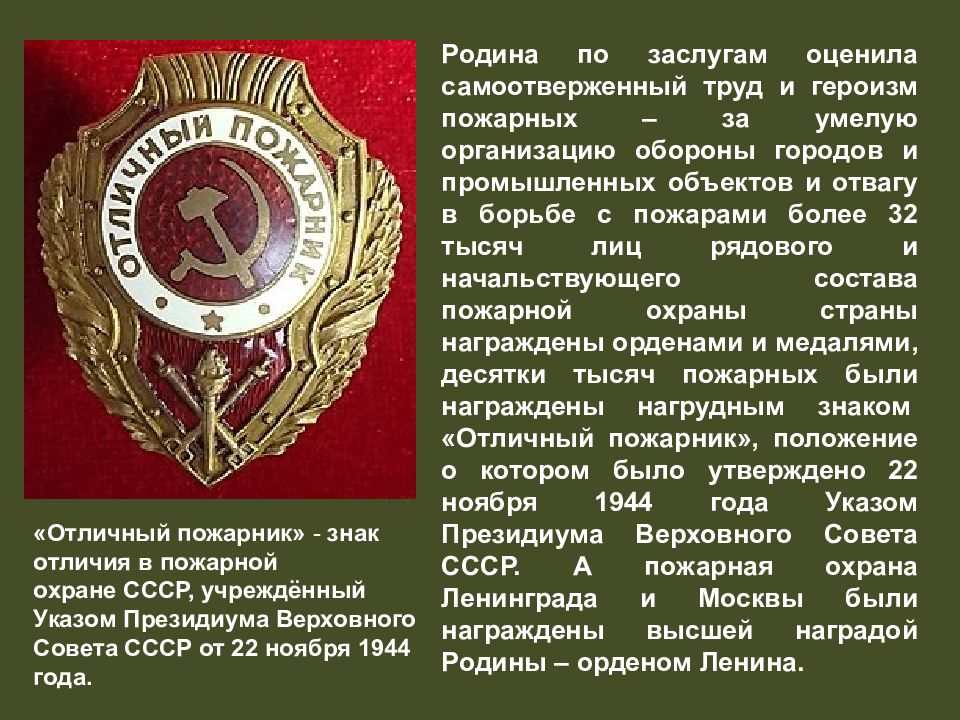

Родина по заслугам оценила самоотверженный труд и героизм пожарных – за умелую организацию обороны городов и промышленных объектов и отвагу в борьбе с пожарами более 32 тысяч лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны страны награждены орденами и медалями, десятки тысяч пожарных были награждены нагрудным знаком «Отличный пожарник», положение о котором было утверждено 22 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. А пожарная охрана Ленинграда и Москвы были награждены высшей наградой Родины – орденом Ленина. «Отличный пожарник» - знак отличия в пожарной охране СССР, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 ноября 1944 года.

Слайд 23

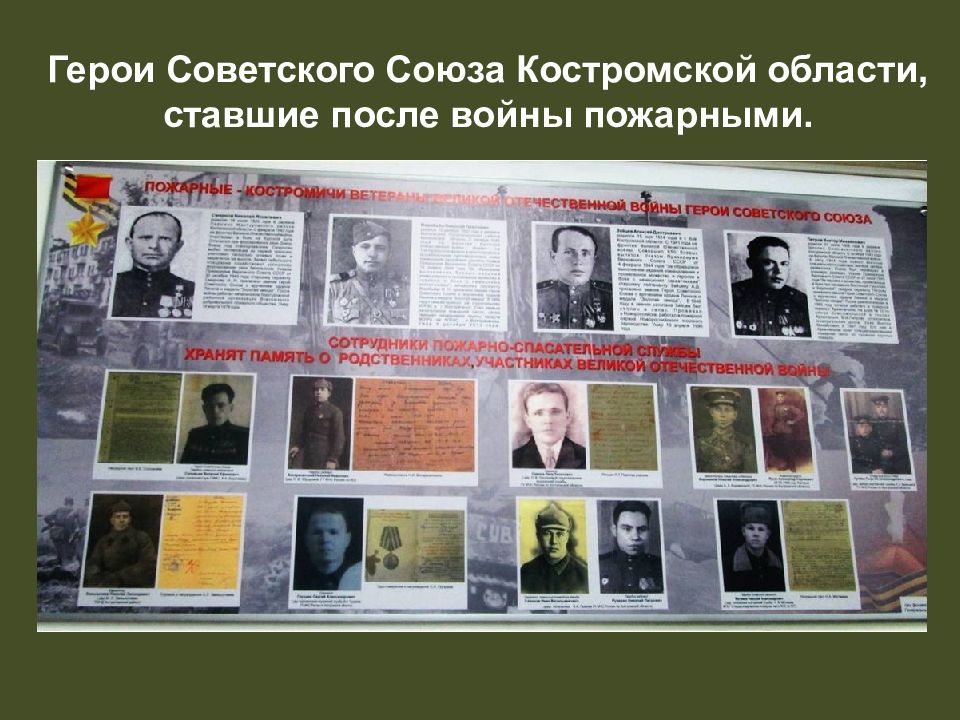

Герои Советского Союза Костромской области, ставшие после войны пожарными.

Слайд 24

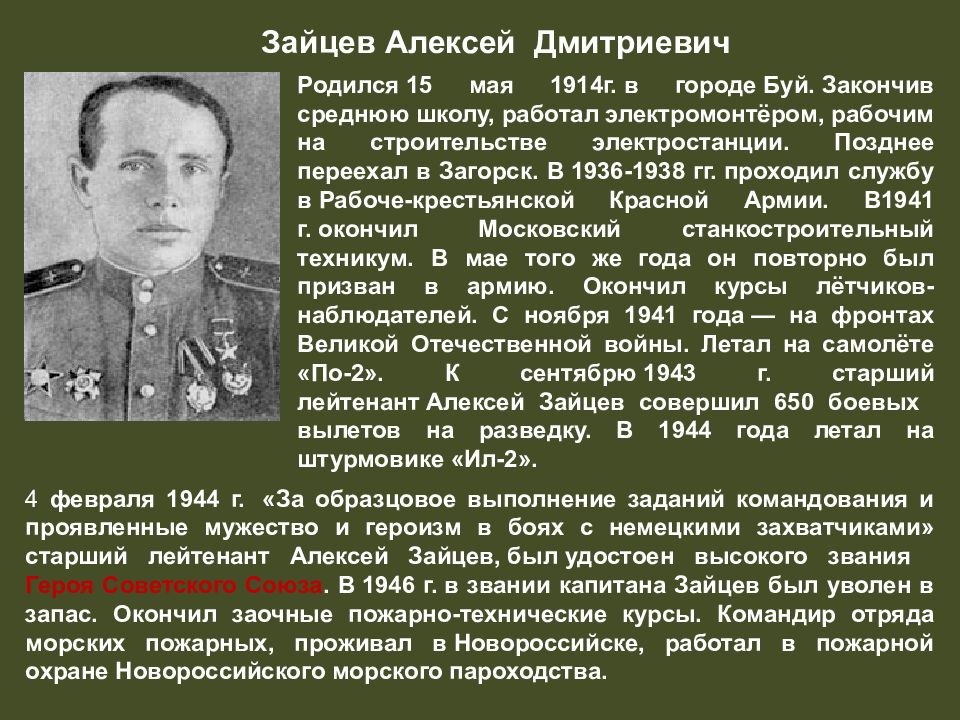

Родился 15 мая 1914г. в городе Буй. Закончив среднюю школу, работал электромонтёром, рабочим на строительстве электростанции. Позднее переехал в Загорск. В 1936-1938 гг. проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В1941 г. окончил Московский станкостроительный техникум. В мае того же года он повторно был призван в армию. Окончил курсы лётчиков-наблюдателей. С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Летал на самолёте «По-2». К сентябрю 1943 г. старший лейтенант Алексей Зайцев совершил 650 боевых вылетов на разведку. В 1944 года летал на штурмовике «Ил-2». Зайцев Алексей Дмитриевич 4 февраля 1944 г. «За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» старший лейтенант Алексей Зайцев, был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В 1946 г. в звании капитана Зайцев был уволен в запас. Окончил заочные пожарно-технические курсы. Командир отряда морских пожарных, проживал в Новороссийске, работал в пожарной охране Новороссийского морского пароходства.

Слайд 25

Родился 21 июля 1925 года в деревне Шилово Солигаличского района Костромской области в семье крестьянина. После школы до призыва в армию работал в колхозе. В январе 1943 года был призван в Красную Армию. В марте 1944 года был ранен. К лету 1944 года освоил военные специальности снайпера, минёра, сапёра. Позже был переведён в полковую разведку. В конце марта 1945 года, находясь в разведке в районе Хайли-Генбайль (Восточная Пруссия), Петров в течение двух дней следил за передвижением противника, уточнял его оборону. Петров Виктор Михайлович В результате командованию были доставлены исключительно ценные и точные данные о силах и группировке противника, о системе организованной им обороны, что способствовало успешному прорыву нашими войсками последней оборонительной линии в Восточной Пруссии. 29 апреля 1945 г.захватил несколько домов на одной из берлинских улиц, в тяжелом бою был ранен, но оставаясь в строю, лично уничтожил два немецких танка. Всего за 6 дней боев Петров уничтожил 87 солдат и 4 офицера противника и лично захватил в плен 65 человек.

Слайд 26

27 июня 1945 года гвардии сержанту Петрову Виктору Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. По окончании войны Петров остался служить в частях Архангельского гарнизона. После демобилизации, в 1950 году остался работать в местном управлении пожарной охраны города, где работал до выхода на пенсию. Его имя в Архангельске носит Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров.

Слайд 27

Родился 13 декабря 1922 года, в деревне Малышкино, ныне Солигаличского района, в семье крестьянина. До призыва в армию работал в родном колхозе. В октябре 1941 г. был призван на фронт, направлен в школу младших командиров, получил военную специальность наводчика артиллерийского орудия. Воевал на первом Украинском фронте в артиллерийском истребительном противотанковом полку в качестве командира орудийного расчёта. Сражался под городом Ржевом, на Курской дуге, освобождал Киев. Николай Павлович дошёл до Польши. Воробьёв Николай Павлович 10 января 1944 г. Гвардии младшему сержанту Воробьёву Николаю Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 1964 г. с семьёй приехал на строительство КГРЭС в г. Волгореченск. Стал первым начальником пожарной части, затем перешёл начальником группы караула ВОХРа на КГРЭС. Николай Павлович Воробьёв участвовал в юбилейных парадах Победы на Красной площади.

Слайд 28

Умер 3 декабря 2013 года. Похоронен в Волгореченске на аллее почётных захоронений старого городского кладбищ а. В ноябре 2014 года в г. Солигаличе Костромской области на Монументе Славы в центре города в честь Воробьёва Николая Павловича установлена мемориальная доска.

Слайд 29

Родился 19 июля 1920 года в деревне Паршино Мантуровского района в семье крестьянина. Осенью 1940 г. был призван в Пограничные войска. После окончания школы младшего начсостава в 1941 году, проходил службу командиром отделения в пограничном отряде на Дальнем Востоке. В действующую армию был направлен в феврале 1942 г. 15 октября 1943 г. старший сержант Смирнов в числе первых со взводом преодолел реку в районе посёлка Лоев (Гомельская область Белорусской ССР). После того как лодка была разбита вражеским огнём, вплавь добрался до берега. К его взводу присоединились бойцы других групп, оставшихся без офицеров. Взвод Смирнов Николай Яковлевич под командованием Смирнова выбил гитлеровцев из первой траншеи, уничтожил несколько огневых точек и закрепился на высоте. Захват небольшого плацдарма содействовал успешному форсированию реки батальоном. В бою Смирнов был ранен в ноги. Очнулся уже в госпитале. 30 октября 1943 г. старшему сержанту Смирнову Николаю Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза. С 1954 года капитан Смирнов - в запасе. Вернулся в родные края. Жил в городе Мантурово. Работал начальником районной организации ВДПО. Именем Героя названа улица в городе Мантурово.

Слайд 30

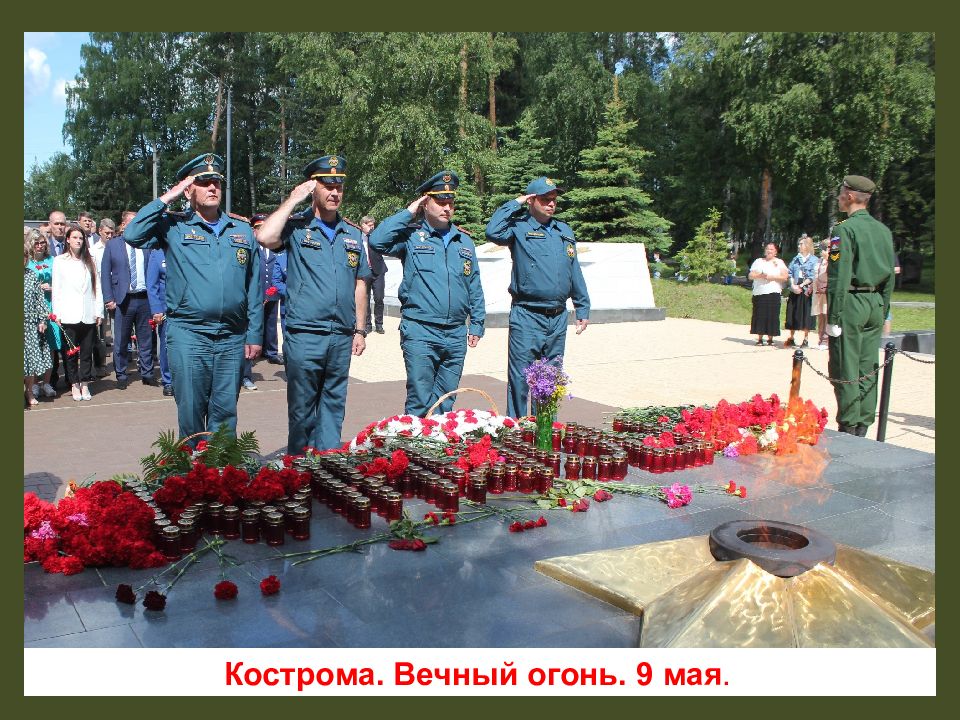

Костромичи - герои Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми! В народной памяти навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной войны. Среди них были и наши земляки, наши деды и прадеды.

Слайд 32

Мы от всего сердца, от всей души скажем спасибо всем ветеранам и простым людям, которые как могли приближали этот славный праздник — День Победы!