Слайд 2: Дистрофия

Дистрофия – сложный патологический процесс, в основе которого лежится нарушение тканевого(клеточного) метаболизма, ведущее к структурным изменениям. Характеризуется накоплением в тканях продуктов обмена, измененных количественно и качественно(означает, что эти продукты в норме не встречаются) Трофика – совокупность механизмов, определяющих метаболизм и структурную организацию ткани(клетки), которые необходимы для отправления специализированной функции.

Слайд 3

1.Нарушение ауторегуляции с отсутствием или блокадой ферментных систем(врождённая патология, вирус, токсин) 2.Нарушение транспортной системы 3.Нарушение нервной и эндокринной регуляции.(повреждение нерва, изменение чувствительности ткани к инсулину, поражение цнс, органов эндокринной системы) Причины развития дистрофий

Слайд 4: Морфогенез дистрофий:

1)Инфильтрация 2)Декомпозиция( фанероз ) 3)Извращенный синтез 4)Трансформация одного вида продуктов обмена в другой

Слайд 5: Виды дистрофий:

1)В зависимости от локализации морфологических изменений в специализированных элементах тканей: Паренхиматозные Стромально -сосудистые Смешанные

Слайд 6: Виды дистрофий:

2)В зависимости от типа нарушенного обмена: белковые жировые углеводные минеральные

Слайд 7: Виды дистрофий:

3)По распространённости процесса: общие – совокупность органов местные – орган или его структура

Слайд 8: Виды дистрофий:

4)В зависимости от влияния генетических факторов: -приобретённые -наследственные

Слайд 9: Паренхиматозные белковые дистрофии

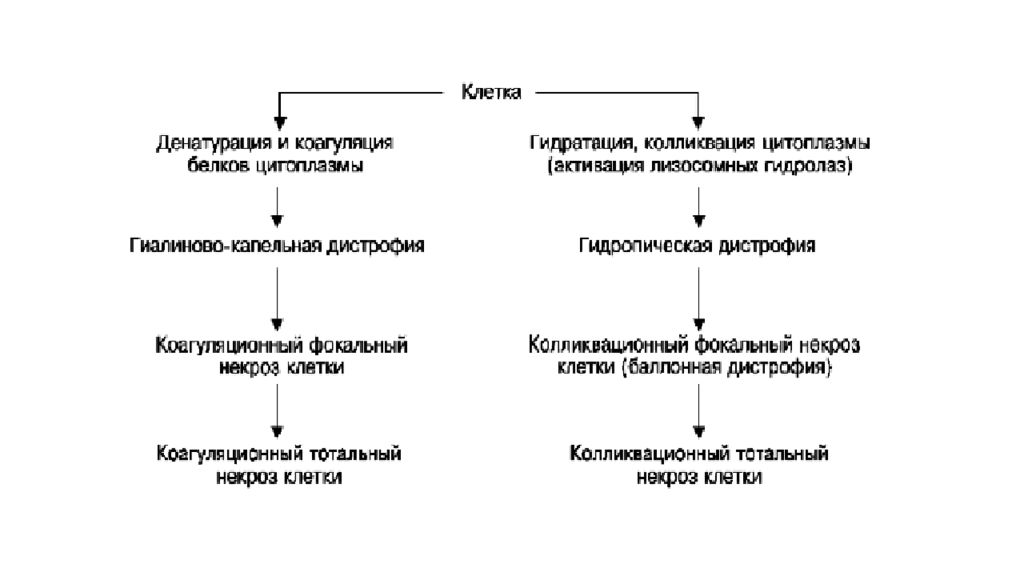

Сущность паренхиматозных диспротеинозов состоит в изменении физико-химических и морфологических свойств белков клетки: они подвергаются денатурации и коагуляции(слипанию) или, наоборот, колликвации (разжижению), что ведет к гидратации цитоплазмы; в тех случаях, когда нарушаются связи белков с липидами, возникает деструкция мембранных структур клетки. В исходе этих нарушений может развиться коагуляционный (сухой) или колликвационный (влажный) некроз

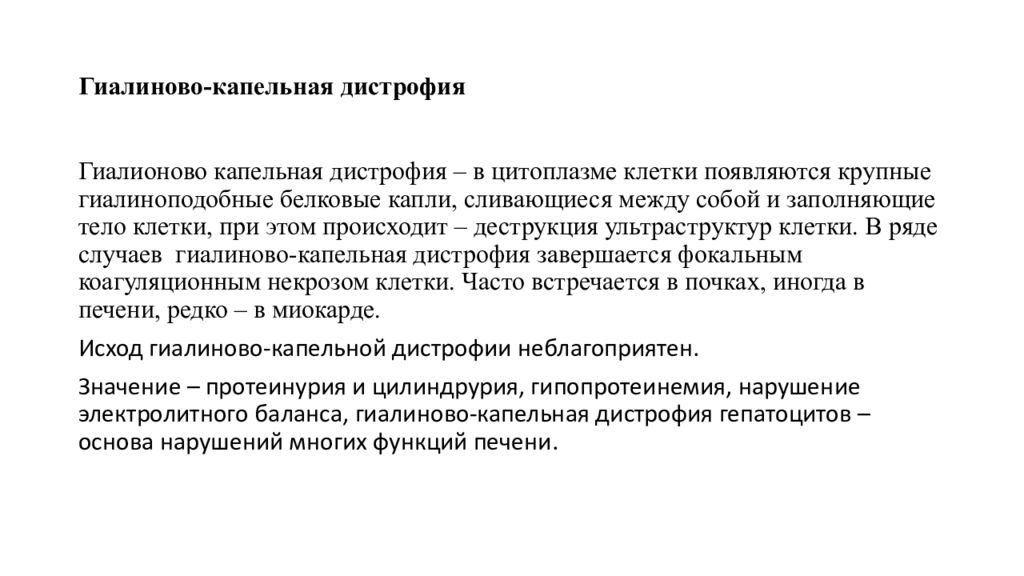

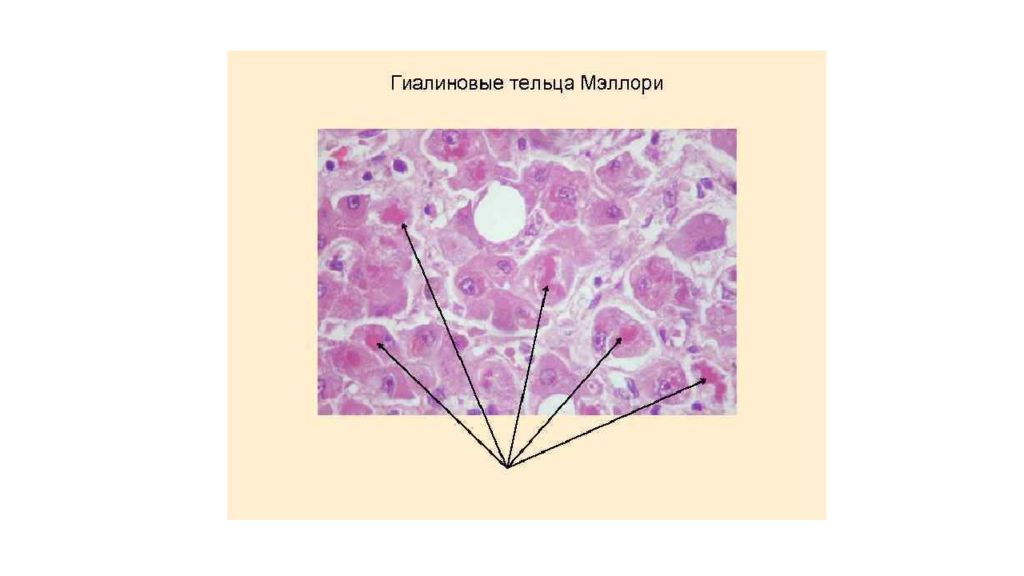

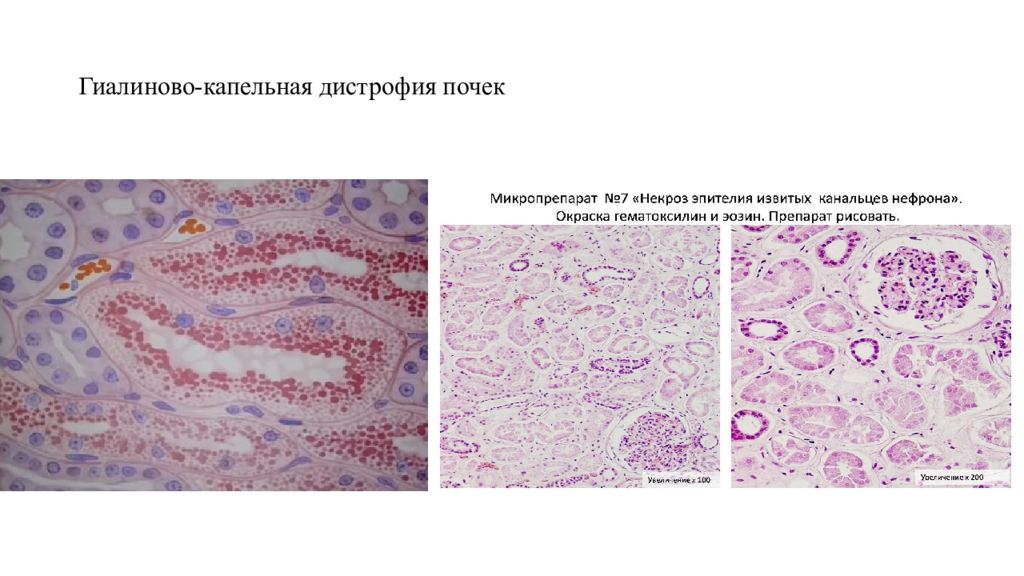

Слайд 11: Гиалиново-капельная дистрофия

Гиалионово капельная дистрофия – в цитоплазме клетки появляются крупные гиалиноподобные белковые капли, сливающиеся между собой и заполняющие тело клетки, при этом происходит – деструкция ультраструктур клетки. В ряде случаев гиалиново-капельная дистрофия завершается фокальным коагуляционным некрозом клетки. Часто встречается в почках, иногда в печени, редко – в миокарде. Исход гиалиново-капельной дистрофии неблагоприятен. Значение – протеинурия и цилиндрурия, гипопротеинемия, нарушение электролитного баланса, гиалиново-капельная дистрофия гепатоцитов – основа нарушений многих функций печени.

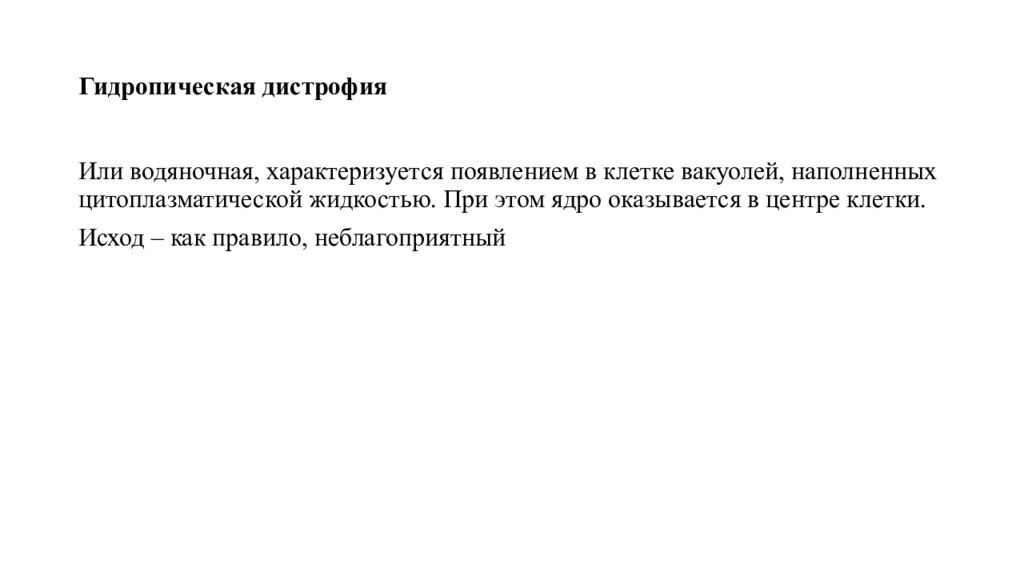

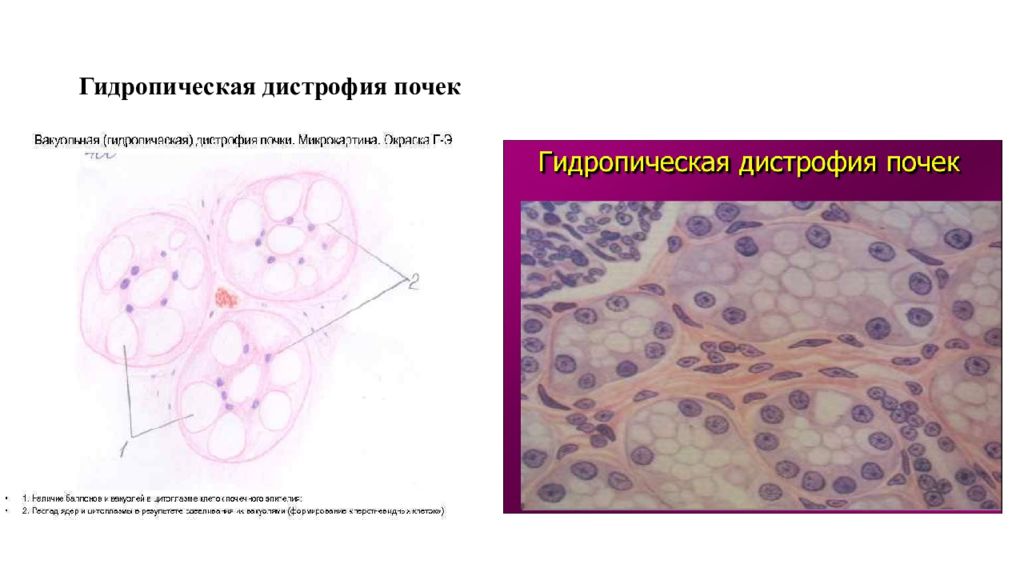

Слайд 14: Гидропическая дистрофия

Или водяночная, характеризуется появлением в клетке вакуолей, наполненных цитоплазматической жидкостью. При этом ядро оказывается в центре клетки. Исход – как правило, неблагоприятный

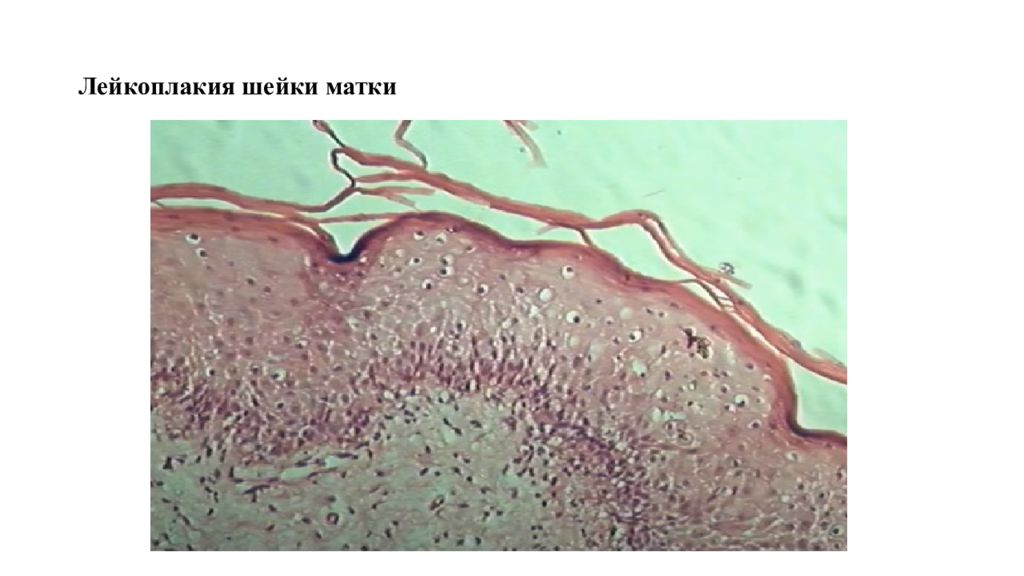

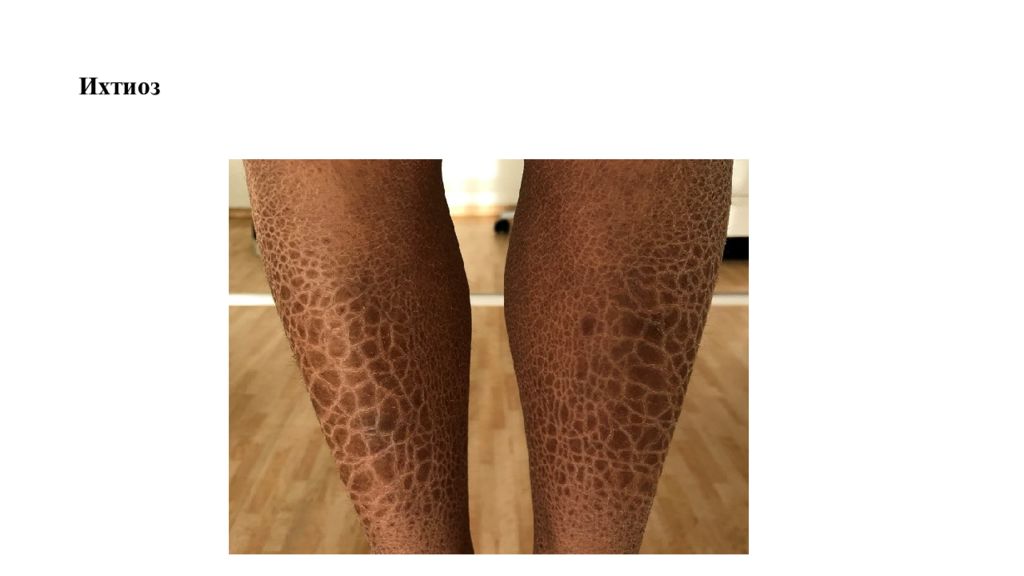

Слайд 16: Роговая дистрофия

Или патологическое ороговение, характеризуется избыточным образованием рогового вещества в ороговевающем эпителии (гиперкератоз, ихтиоз) или образованием рогового вещества там, где в норме его не бывает (патологическое ороговение на слизистых оболочках, или лейкоплакия)

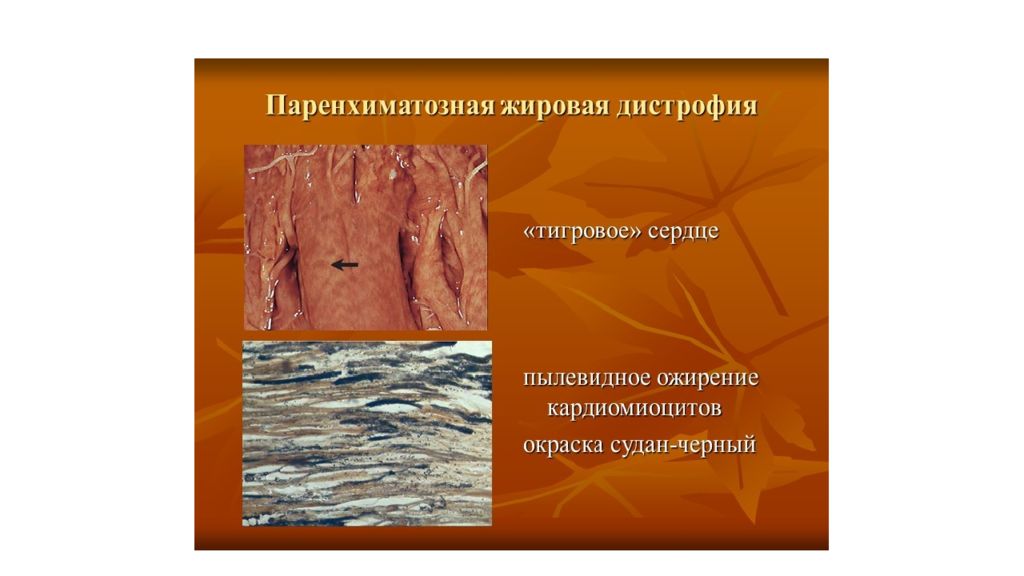

Слайд 19: Паренхиматозная жировая дистрофия

Нарушения обмена цитоплазматических липидов могут проявляться в увеличении их содержания в клетках, где они обнаруживаются и в норме, в появлении липидов там, где они обычно не встречаются, и в образовании жиров необычного химического состава. Обычно в клетках накапливаются нейтральные жиры. Паренхиматозная жировая дистрофия встречается наиболее часто там же, где и белковая, - в миокарде, печени, почках

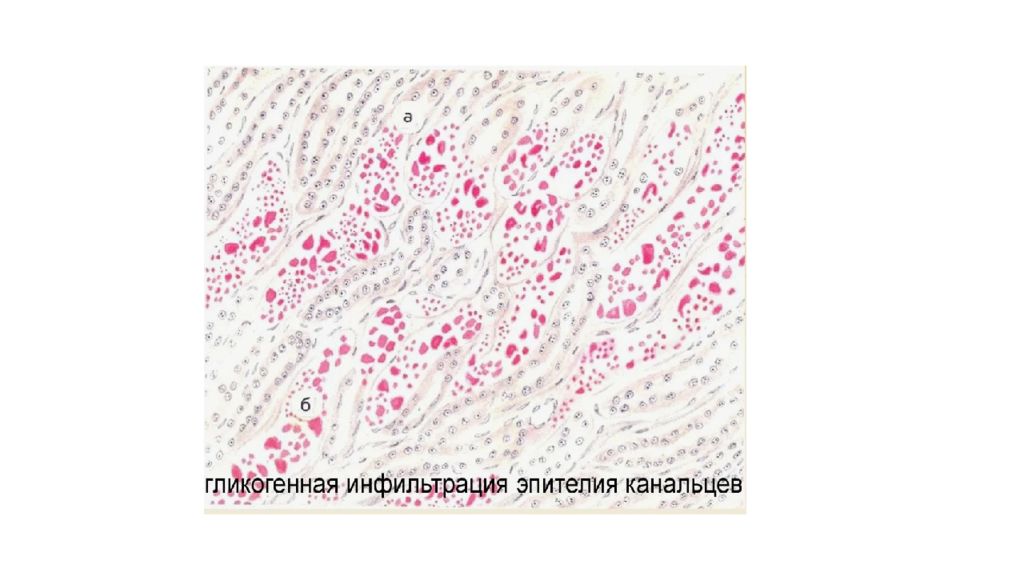

Слайд 23: Паренхиматозные углеводные дистрофии

Углеводы, которые определяются в клетках и тканях и могут быть идентифицированы гистохимически, делят на полисахариды, из которых в животных тканях выявляются лишь гликоген, гликозаминогликаны ( мукополисахариды ) и гликопротеиды. Среди гликозаминогликанов различают нейтральные, прочно связанные с белками, и кислые, к которым относятся гиалуроновая, хондроитинсерная кислоты и гепарин. Главными представителями гликопротеидов являются муцины и мукоиды. Муцины составляют основу слизи, продуцируемой эпителием слизистых оболочек и железами, мукоиды входят в состав многих тканей Паренхиматозная углеводная дистрофия может быть связана с нарушением обмена гликогена или гликопротеидов.

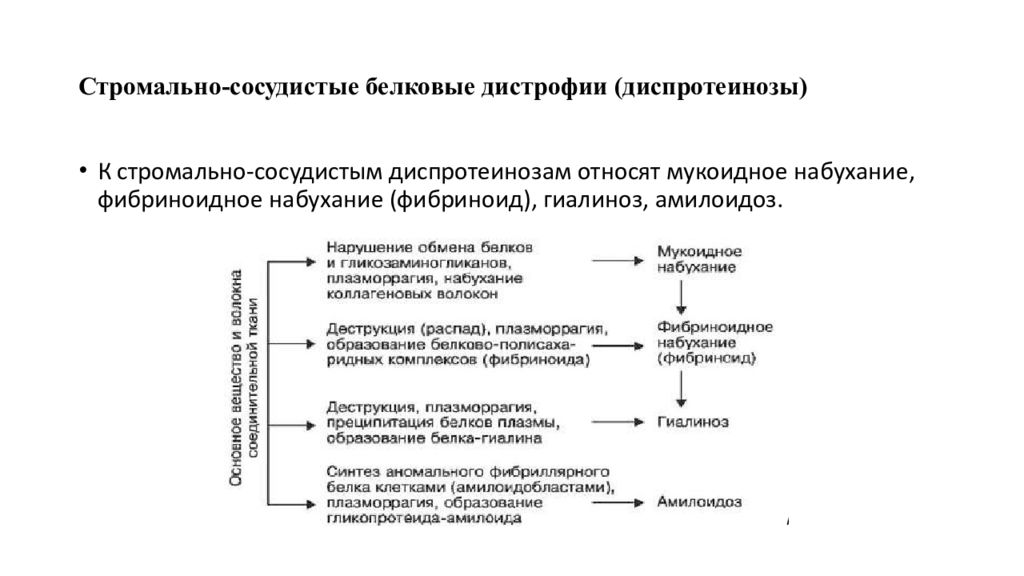

Слайд 26: Стромально -сосудистые белковые дистрофии ( диспротеинозы )

К стромально -сосудистым диспротеинозам относят мукоидное набухание, фибриноидное набухание ( фибриноид ), гиалиноз, амилоидоз.

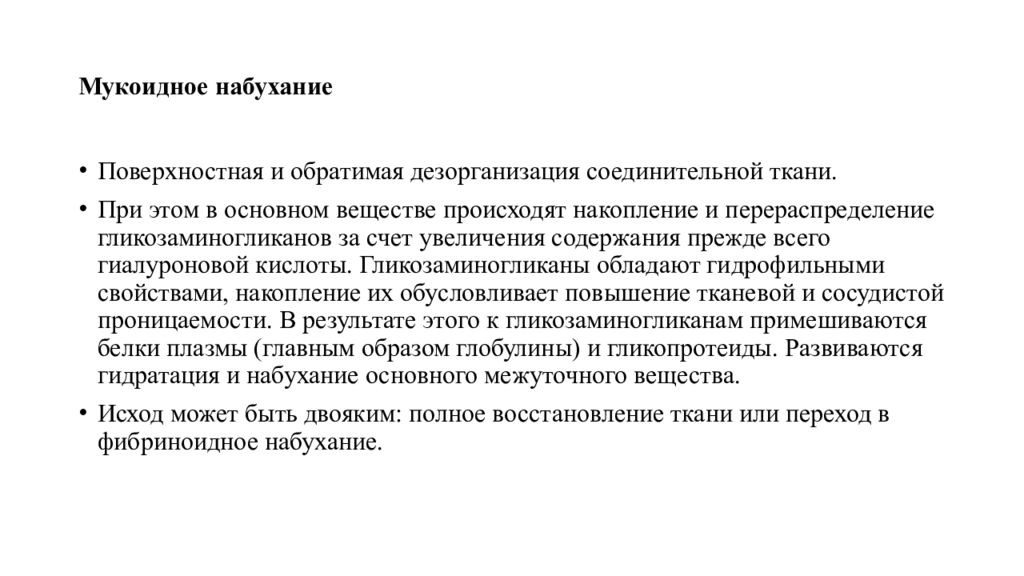

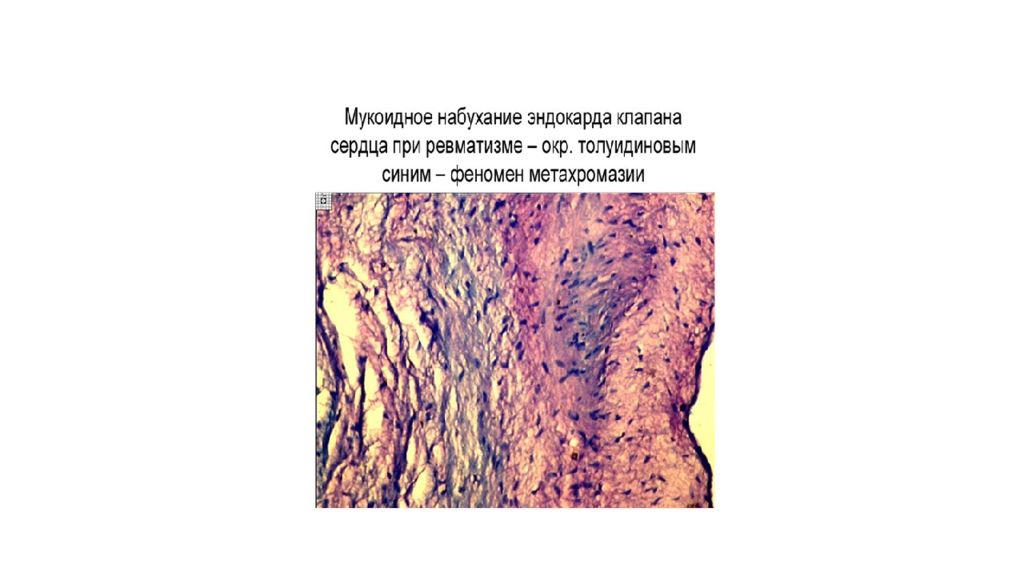

Слайд 27: Мукоидное набухание

Поверхностная и обратимая дезорганизация соединительной ткани. При этом в основном веществе происходят накопление и перераспределение гликозаминогликанов за счет увеличения содержания прежде всего гиалуроновой кислоты. Гликозаминогликаны обладают гидрофильными свойствами, накопление их обусловливает повышение тканевой и сосудистой проницаемости. В результате этого к гликозаминогликанам примешиваются белки плазмы (главным образом глобулины) и гликопротеиды. Развиваются гидратация и набухание основного межуточного вещества. Исход может быть двояким: полное восстановление ткани или переход в фибриноидное набухание.

Слайд 29: Фибриноидное набухание ( фибриноид )

Фибриноидное набухание - глубокая и необратимая дезорганизация соединительной ткани, в основе которой лежит деструкция ее основного вещества и коллагеновых волокон, сопровождающаяся резким повышением сосудистой проницаемости и образованием фибриноида. Фибриноид представляет собой сложное вещество, в состав которого входят белки и полисахариды распадающихся коллагеновых волокон, основного вещества и плазмы крови, а также клеточные нуклеопротеиды. Гистохимически при различных заболеваниях фибриноид различен, но обязательным компонентом его является фибрин. Исходы: некроз, склероз, гиалиноз

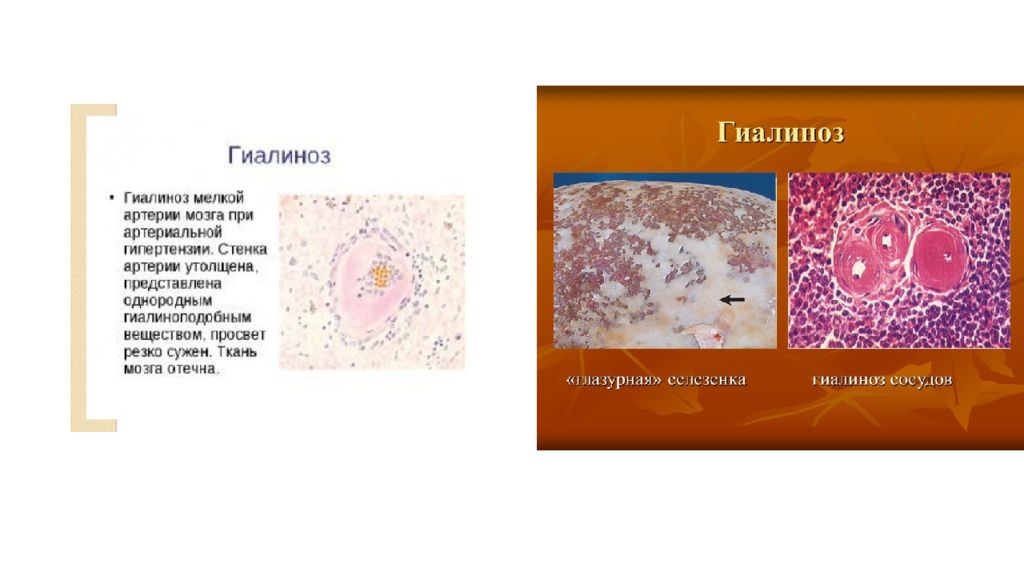

Слайд 31: Гиалиноз

При гиалинозе (от греч. hyalos - прозрачный, стекловидный), или гиалиновой дистрофии, в соединительной ткани образуются однородные полупрозрачные плотные массы ( гиалин ), напоминающие гиалиновый хрящ. Ткань уплотняется, поэтому гиалиноз рассматривается и как разновидность склероза. Различают гиалиноз сосудов и гиалиноз собственно соединительной ткани.

Слайд 32: Руководствуясь особенностями патогенеза гиалиноза сосудов, выделяют 3 вида сосудистого гиалина :

1)Простой гиалин 2) Липогиалин 3)Сложный гиалин

Слайд 33: Стромальный гиалиноз

Встречается: при ревматических заболеваниях на дне хронической язвы желудка в червеобразном отростке при аппендиците. в капсуле селезёнки в плевре лёгкого

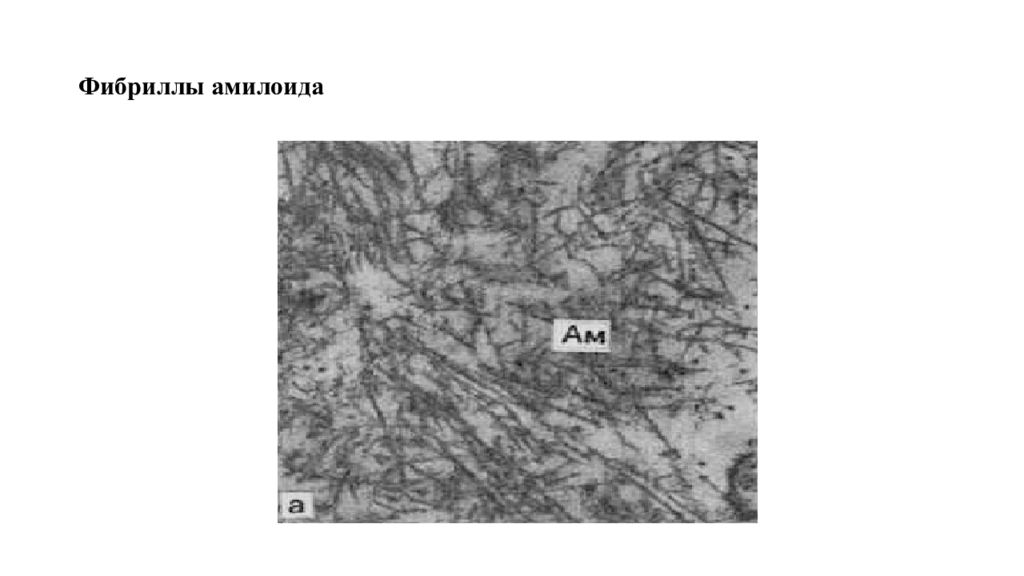

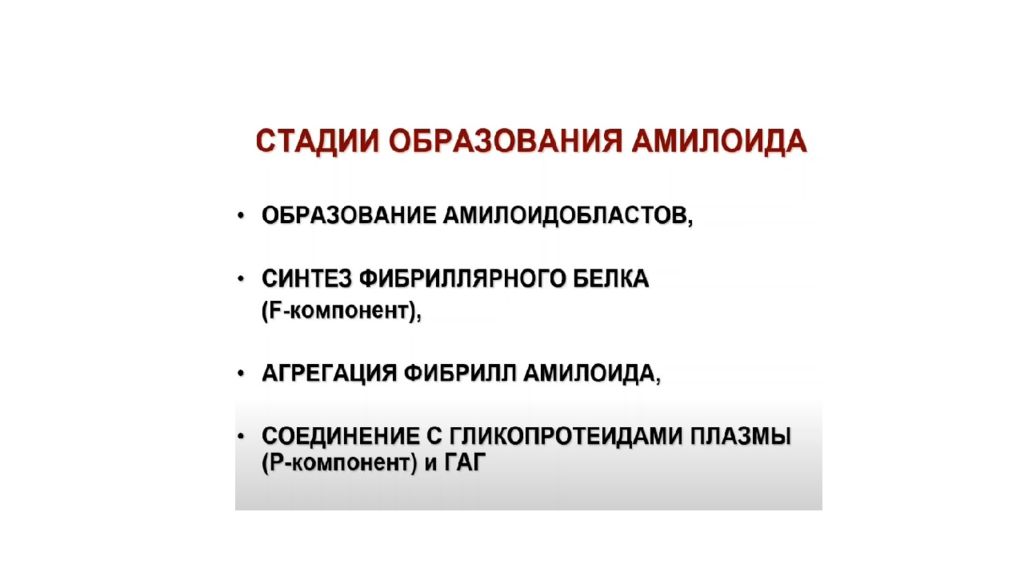

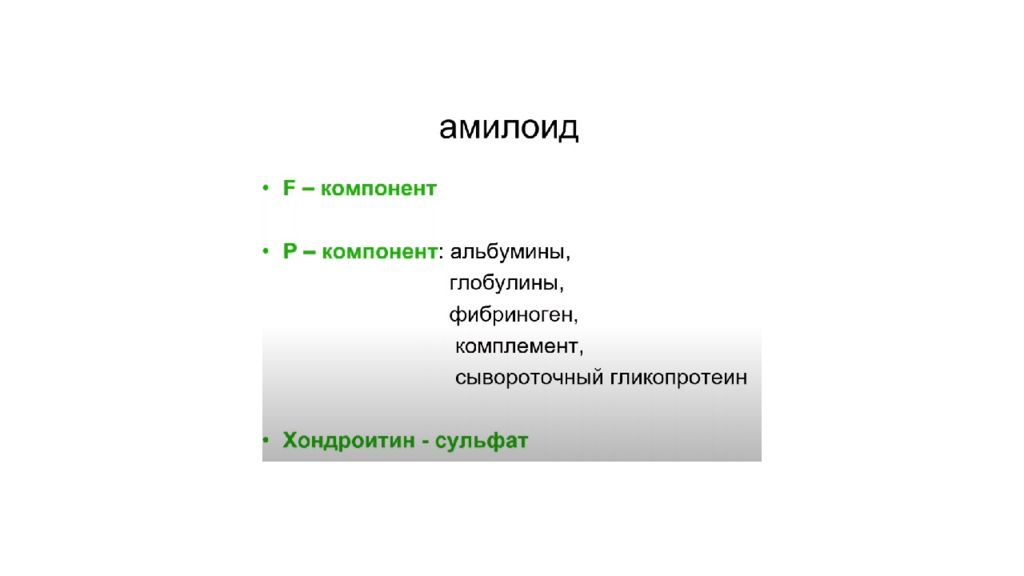

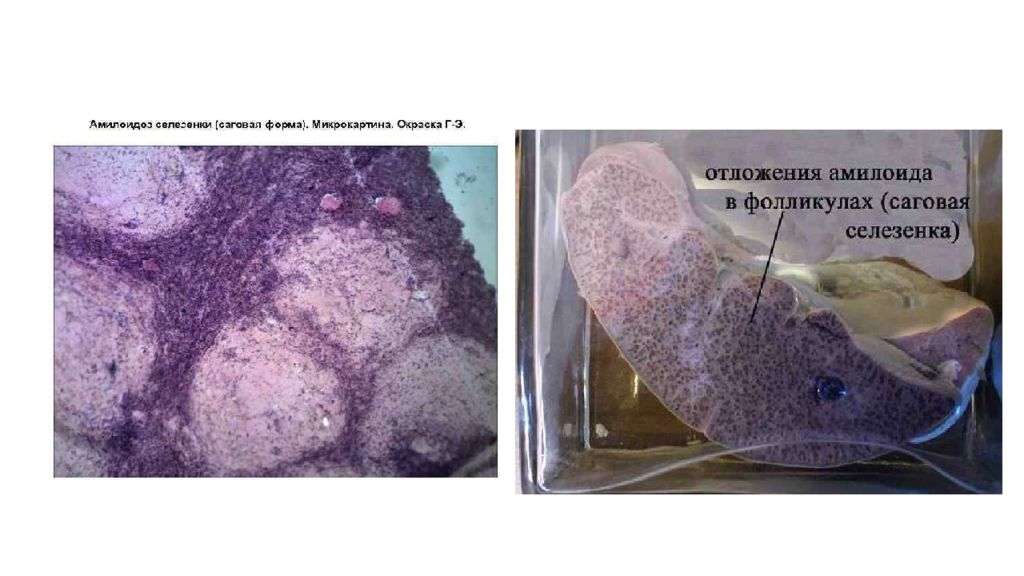

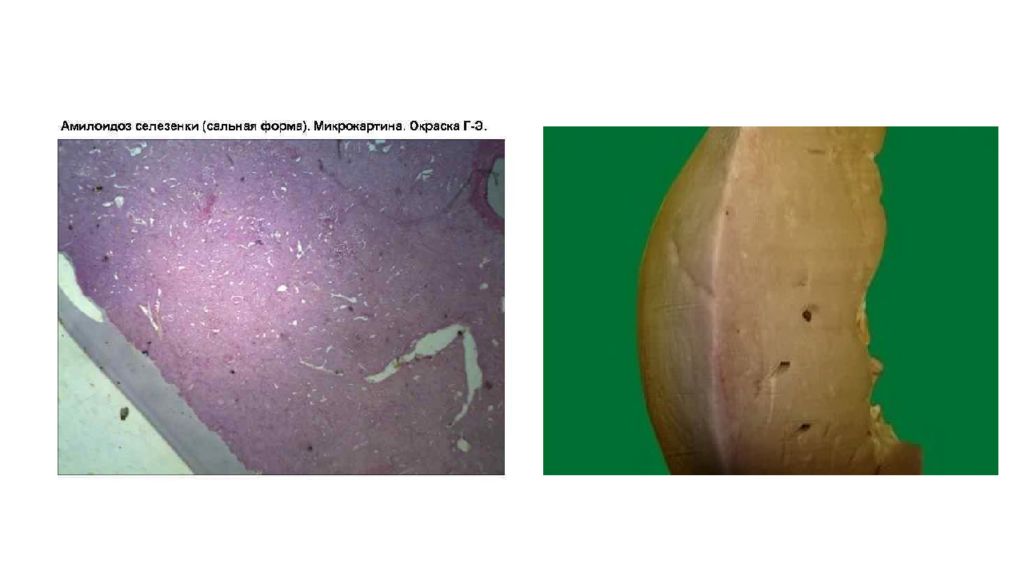

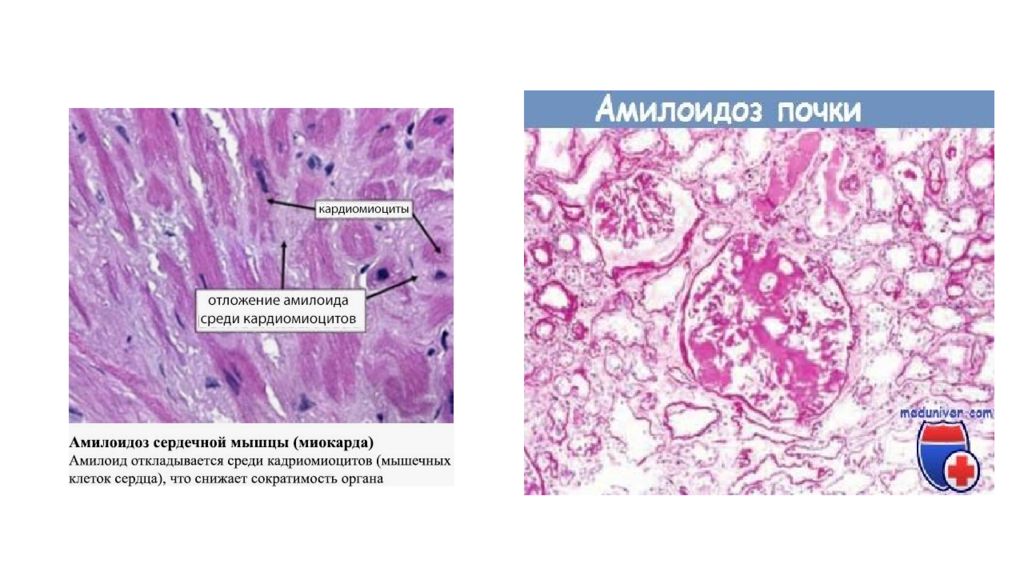

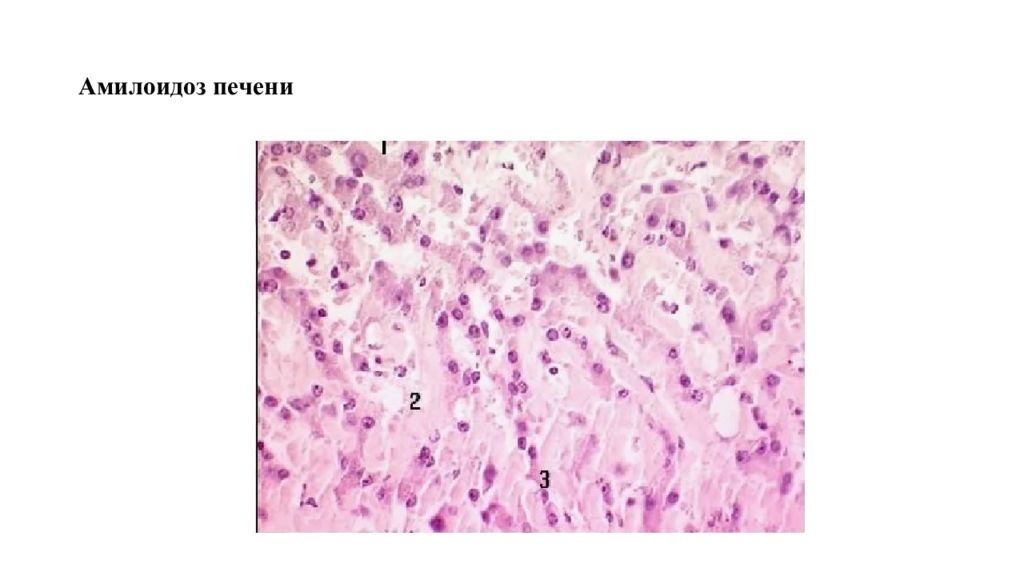

Слайд 35: Амилоидоз

или амилоидная дистрофия, - стромально -сосудистый диспротеиноз, сопровождающийся глубоким нарушением белкового обмена, появлением аномального фибриллярного белка и образованием в межуточной ткани и стенках сосудов сложного вещества - амилоида.

Слайд 36: Классификация амилоидоза по причине:

Первичный(идиопатический) Наследственный(генетический, семейный) Вторичный(приобретенный) Старческий

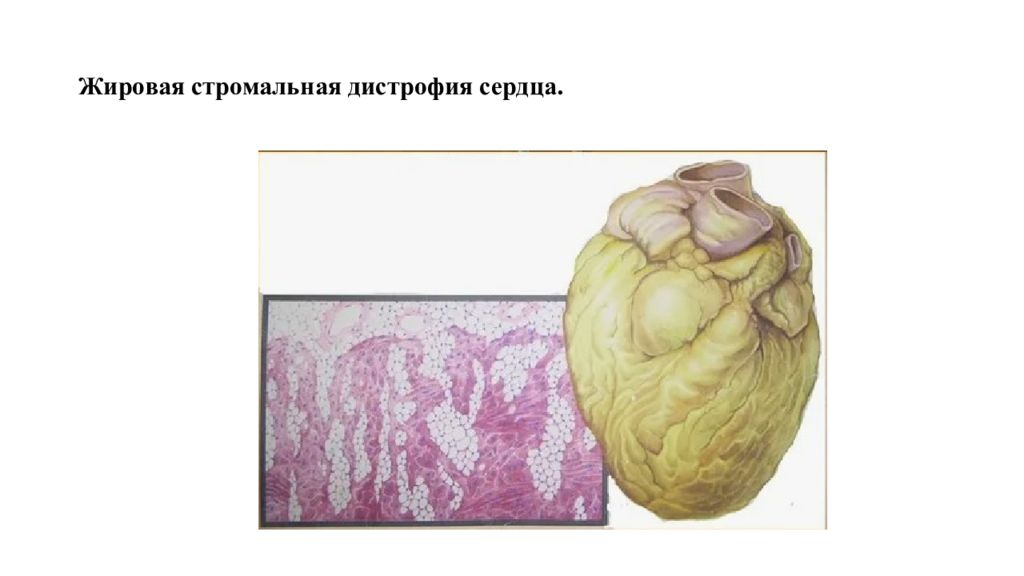

Слайд 45: Стромально -сосудистые жировые дистрофии ( липидозы )

Стромально -сосудистые жировые дистрофии возникают при нарушениях обмена нейтральных жиров или холестерина и его эфиров Нейтральные жиры - это лабильные жиры, обеспечивающие энергетические запасы организма. Они сосредоточены в жировых депо (подкожная клетчатка, брыжейка, сальник, эпикард, костный мозг). Жировая ткань выполняет не только обменную, но и опорную, механическую, функцию, поэтому она способна замещать атрофирующиеся ткани. Основная причина тучности - усиление липогенеза и ослабление липолиза Липодистрофия – очаговая деструкция жировой ткани. Липоматоз – увеличение количества жировой ткани, имеющее местный характер. Исход -неблагоприятный

Слайд 46: Нарушения обмена холестерина и его эфиров

Нарушения обмена холестерина и его эфиров лежат в основе тяжелого заболевания - атеросклероза. При этом в интиме артерий накапливаются не только холестерин и его эфиры, но и β-липопротеиды низкой плотности и белки плазмы крови, чему способствует повышение сосудистой проницаемости. Накапливающиеся высокомолекулярные вещества ведут к деструкции интимы, распадаются и омыляются.

Слайд 48: Стромально -сосудистые углеводные дистрофии

Могут быть связаны с нарушением баланса гликопротеидов и гликозаминогликанов. Стромально -сосудистую углеводную дистрофию, связанную с накоплением гликопротеидов, называют ослизнением тканей. В отличие от мукоидного набухания, при этом процессе происходит замещение коллагеновых волокон слизеподобной массой. Волокнистая соединительная ткань, строма органов, жировая ткань, хрящ становятся набухшими, полупрозрачными, слизеподобными, а клетки их имеют звездчатый вид.

Слайд 49: Смешанные дистрофии

О смешанных дистрофиях говорят в тех случаях, когда морфологические проявления нарушенного метаболизма выявляются как в паренхиме, так и в строме, стенке сосудов органов и тканей. Они возникают при нарушениях обмена сложных белков - хромопротеидов, нуклеопротеидов и липопротеидов, а также минералов.

Слайд 50: Эндогенные пигментации. Нарушения обмена хромопротеидов

Хромопротеиды - окрашенные белки, или эндогенные пигменты, играют важную роль в жизни организма. С помощью хромопротеидов осуществляются дыхание, выработка секретов и инкретов, защита организма от воздействия лучевой энергии, пополнение запасов железа баланс витаминов и т.д. Эндогенные пигменты принято делить на 3 группы: гемоглобиногенные, представляющие собой различные производные гемоглобина, протеиногенные, или тирозиногенные, связанные с обменом тирозина, и липидогенные, или липопигменты, образующиеся при обмене жиров.

Слайд 52: Ферритин

железопротеид, содержащий до 23% железа. Железо ферритина связано с белком, который носит название апоферритина.

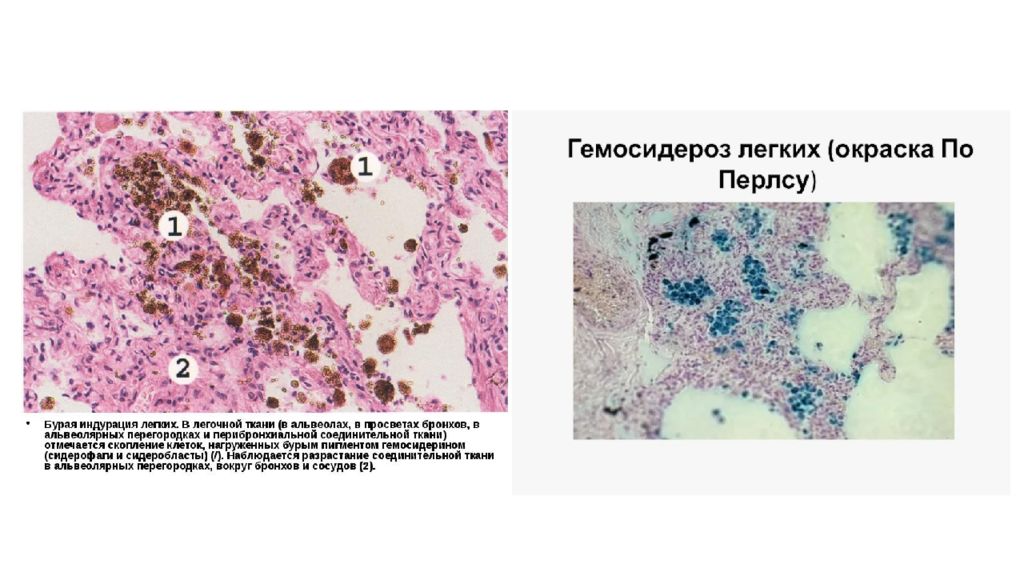

Слайд 53: Гемосидерин

образуется при расщеплении гема и является полимером ферритина. Общий, или распространенный, гемосидероз наблюдается при внутрисосудистом разрушении эритроцитов Местный гемосидероз - состояние, развивающееся при внесосудистом разрушении эритроцитов Первичный гемохроматоз – самостоятельное заболевание из группы болезней накопления. Вторичный гемохроматоз - заболевание, развивающееся при приобретенной недостаточности ферментных систем, обеспечивающих обмен пищевого железа, что ведет к распространенному гемосидерозу

Слайд 56: Билирубин

важнейший желчный пигмент. Его образование начинается в гистиоцитарно-макрофагальной системе при разрушении гемоглобина и отщеплении от него гема. Гем теряет железо и превращается в биливердин, при восстановлении которого образуется билирубин в комплексе с белком. Гепатоциты осуществляют захват пигмента, конъюгацию его с глюкуроновой кислотой и экскрецию в желчные капилляры. С желчью билирубин поступает в кишечник, где часть его всасывается и вновь попадает в печень, часть - выводится с калом в виде стеркобилина и мочой в виде уробилина. В норме билирубин встречается в растворенном состоянии в желчи и в небольшом количестве в плазме крови. Билирубин представлен красножелтыми кристаллами. Он не содержит железа.

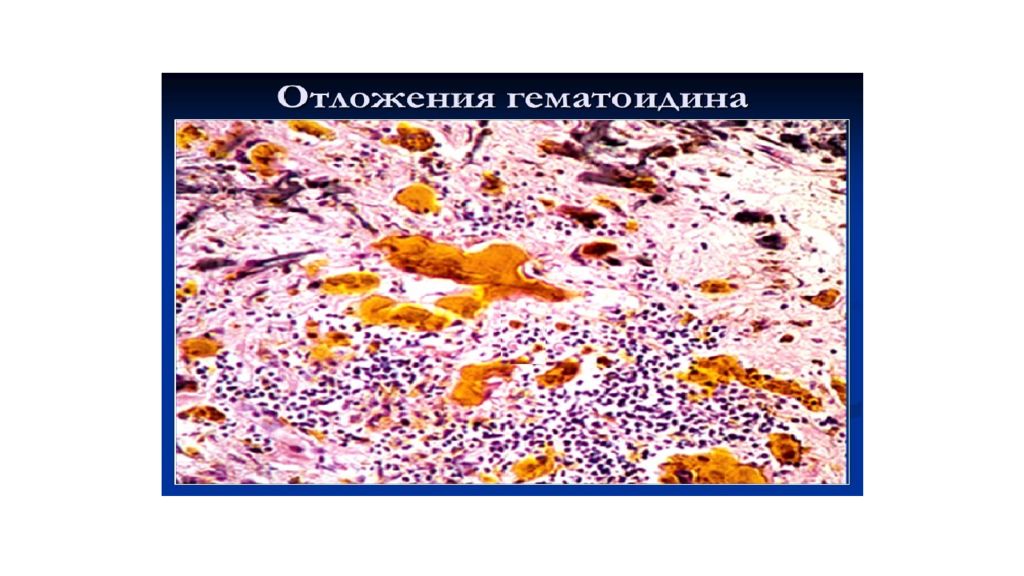

Слайд 58: Гематоидин

Не содержащий железа пигмент, кристаллы которого имеют вид ярко-оранжевых ромбических пластинок или иголок, реже - зерен. Он возникает при распаде эритроцитов и гемоглобина внутриклеточно, но в отличие от гемосидерина в клетках не остается и при гибели их оказывается свободно лежащим среди некротических масс.

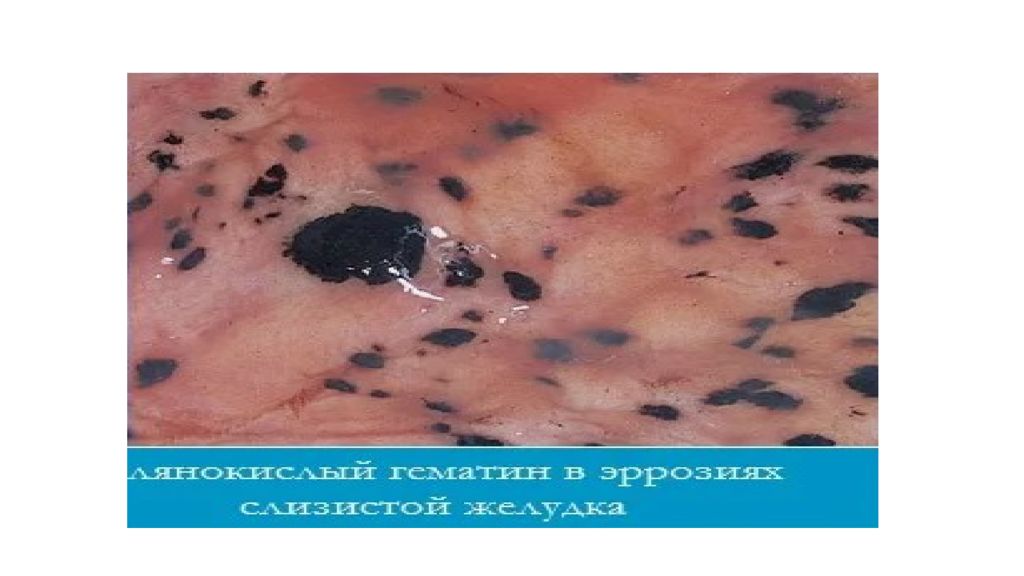

Слайд 60: Гематины

Представляют собой окисленную форму гема и образуются при гидролизе оксигемоглобина. Они имеют вид темно-коричневых или черных ромбовидных кристаллов или зерен. Гемомеланин (малярийный пигмент) Солянокислый пигмент Формалиновый пигмент

Слайд 63: Порфирины

предшественники простетической части гемоглобина, имеющие, как и гем, то же тетрапиррольное кольцо, но лишенное железа.Они обладают свойством повышать чувствительность организма, прежде всего кожи, к свету и являются поэтому антагонистами меланина. При нарушениях обмена порфиринов возникают порфирии ( порфиринемия, порфиринурия ). Есть приобретенная и врожденная порфирии.

Слайд 64: Нарушения обмена протеиногенных ( тирозиногенных ) пигментов

Меланин Пигмент гранул энтерохромаффинных клеток Адренохром

Слайд 65: Меланин

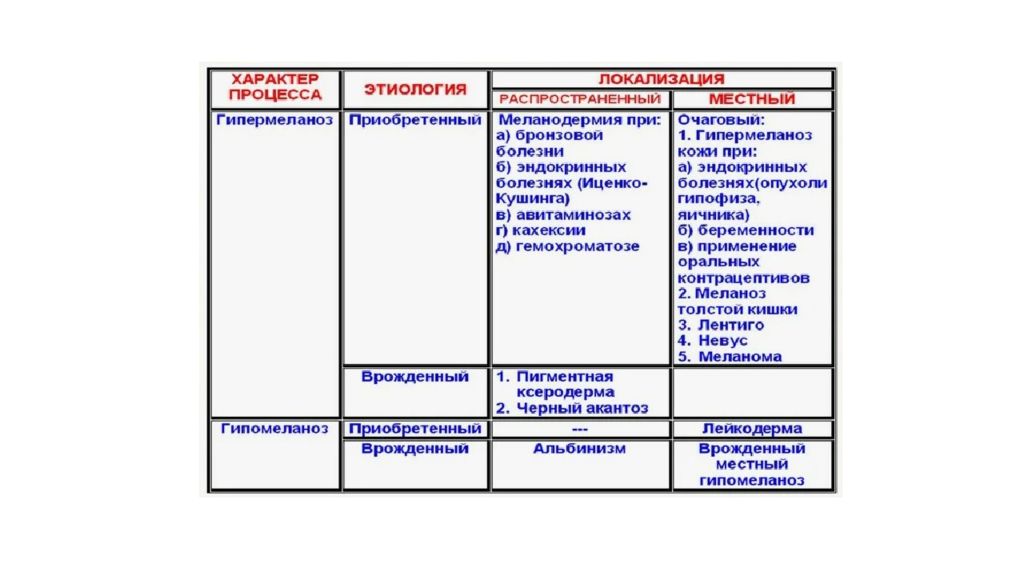

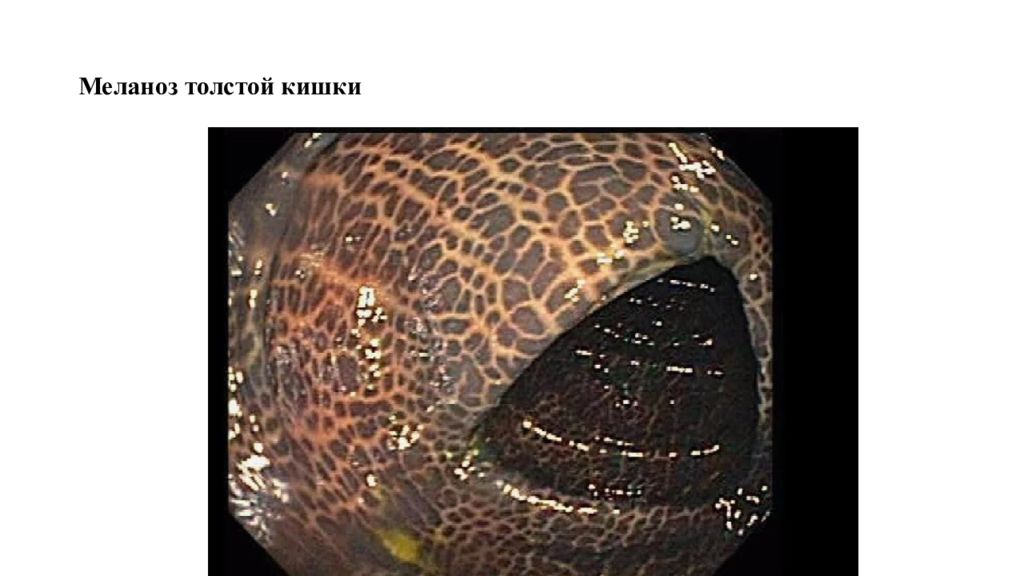

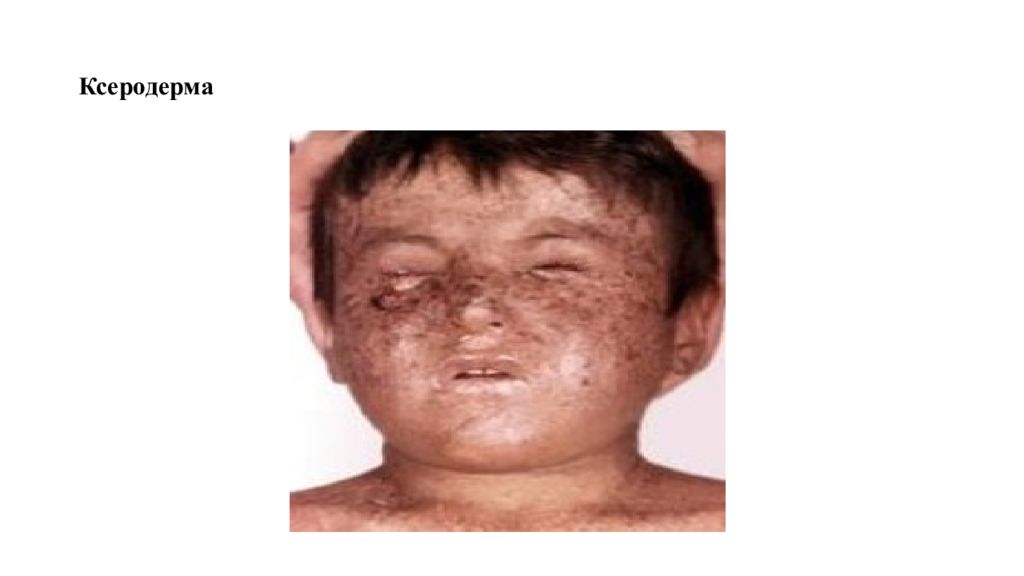

Меланин (от греч. melas - черный) - широко распространенный буро-черный пигмент, с которым у человека связана окраска кожи, волос, глаз. Нарушения обмена меланина выражаются в усиленном его образовании или исчезновении. Из пигментных невусов могут возникать злокачественные опухоли – меланомы. Образование меланина стимулируется ультрафиолетовыми лучами, что объясняет возникновение загара как адаптивной защитной биологической реакции.

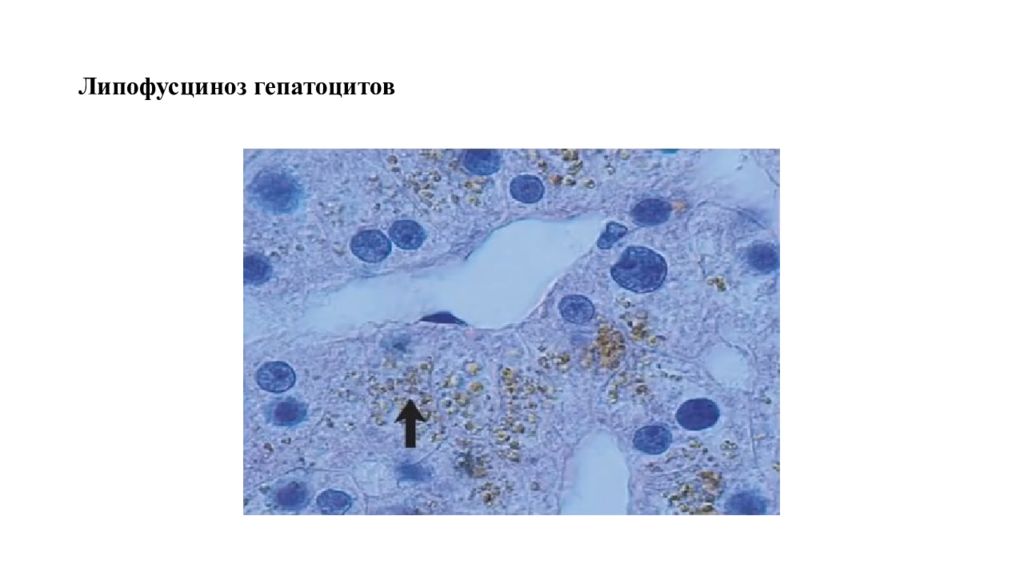

Слайд 69: Нарушения обмена липидогенных пигментов ( липопигментов )

В эту группу входят жиробелковые пигменты - липофусцин, пигмент недостаточности витамина Е, цероид и липохромы. Липофусцин, пигмент недостаточности витамина Е и цероид имеют одинаковые физические и химические (гистохимические) свойства, что дает право считать их разновидностями одного пигмента –липофусцина.

Слайд 72: Нарушения обмена нуклеопротеидов

Нуклеопротеиды построены из белка и нуклеиновых кислот

Слайд 73: Подагра

Характеризуется периодическим выпадением в суставах мочекислого натрия, что сопровождается болевым приступом. У больных обнаруживается повышенное содержание солей мочевой кислоты в крови ( гиперурикемия ) и моче ( гиперурикурия ). Соли обычно откладываются в синовии и хрящах мелких суставов ног и рук, голеностопных и коленных суставов, в сухожилиях и суставных сумках, в хряще ушных раковин. Ткани, в которых выпадают соли в виде кристаллов или аморфных масс, некротизируются. Вокруг отложений солей, как и очагов некроза, развивается воспалительная гранулематозная реакция со скоплением гигантских клеток.

Слайд 75: Мочекислый инфаркт

Встречается у новорожденных, проживших не менее 2 сут, и проявляется выпадением в канальцах и собирательных трубках почек аморфных масс мочекислых натрия и аммония. Отложения солей мочевой кислоты выглядят на разрезе почки в виде желто-красных полос, сходящихся у сосочков мозгового слоя почки. Возникновение мочекислого инфаркта связано с интенсивным обменом в первые дни жизни новорожденного и отражает адаптацию почек к новым условиям существования.

Слайд 76: Мочекаменная болезнь

Может быть связана прежде всего с нарушением пуринового обмена, т.е. быть проявлением так называемого мочекислого диатеза. При этом в почках и мочевыводящих путях образуются преимущественно или исключительно ураты.

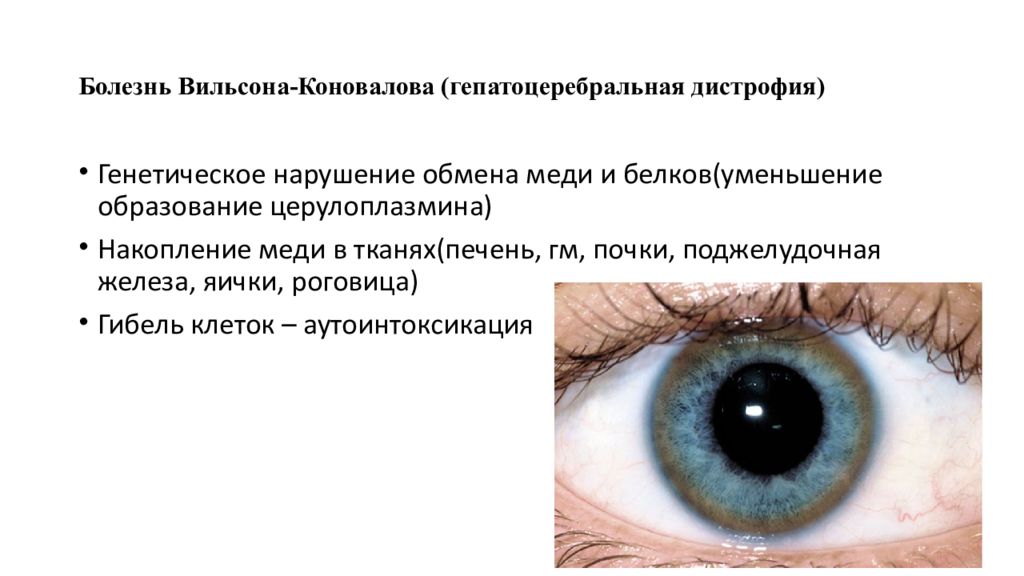

Слайд 77: Болезнь Вильсона-Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия)

Генетическое нарушение обмена меди и белков(уменьшение образование церулоплазмина ) Накопление меди в тканях(печень, гм, почки, поджелудочная железа, яички, роговица) Гибель клеток – аутоинтоксикация

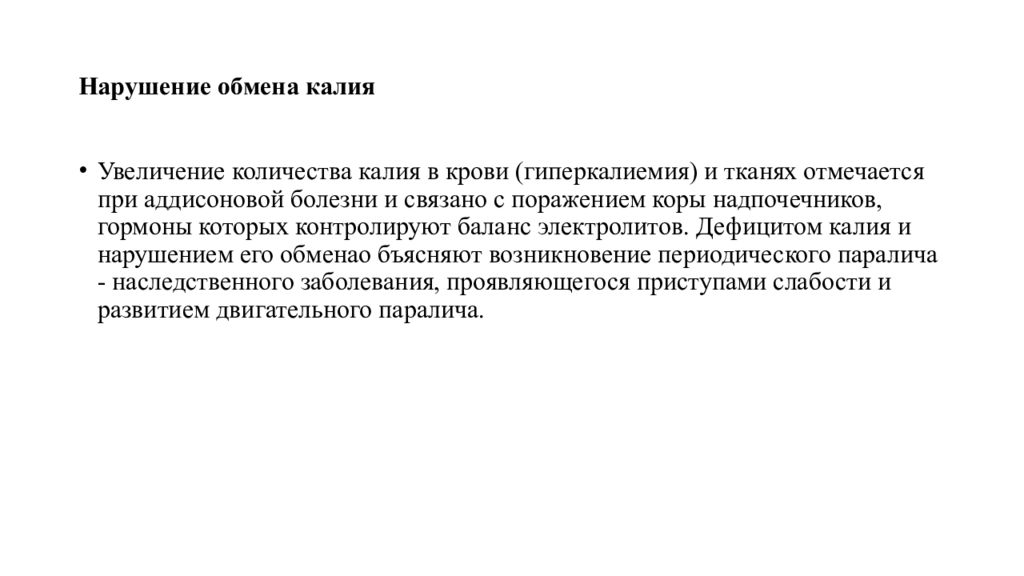

Слайд 80: Нарушение обмена калия

Увеличение количества калия в крови ( гиперкалиемия ) и тканях отмечается при аддисоновой болезни и связано с поражением коры надпочечников, гормоны которых контролируют баланс электролитов. Дефицитом калия и нарушением его обменао бъясняют возникновение периодического паралича - наследственного заболевания, проявляющегося приступами слабости и развитием двигательного паралича.