Слайд 2

“Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их сердца”. А.П.Чехов

Слайд 3

Место Чехова в русской художественной традиции — особое. Начав с юмористики Антоши Чехонте, он никогда не представал ни «учителем жизни», ни «утопистом», ни «пророком». Его «объективность» есть форма диагноза. Его диагноз — разлом эпох. Человек на разломе эпох — тема, которая пронизала его драматургию, изнутри преобразила сценические каноны и обеспечила драме Чехова почетное место в репертуаре мирового театра. Она не столько завершала собою прошлое, сколько начинала новое.

Слайд 4: Чайка»

С «Чайки» (1896) начинается большая чеховская драматургия. Сюжет здесь не одноколейная тропа, но, скорее, лабиринт увлечений, роковых привязанностей, из него нет выхода. «Чайка» резко отличается от предыдущих пьес Чехова своим лиризмом, символикой и ярко очерченным столкновением различных концепций искусства, концепций жизни. «Чайка» - самая трагическая комедия в русской комедиографии. Чехов начал работать над пьесой в Мелихове в 1895 году. «Местом» её рождения сам писатель называл мелиховский флигель. 5 мая 1895 года Чехов сообщал одному из корреспондентов: «Я напишу что-нибудь странное ».

Слайд 5

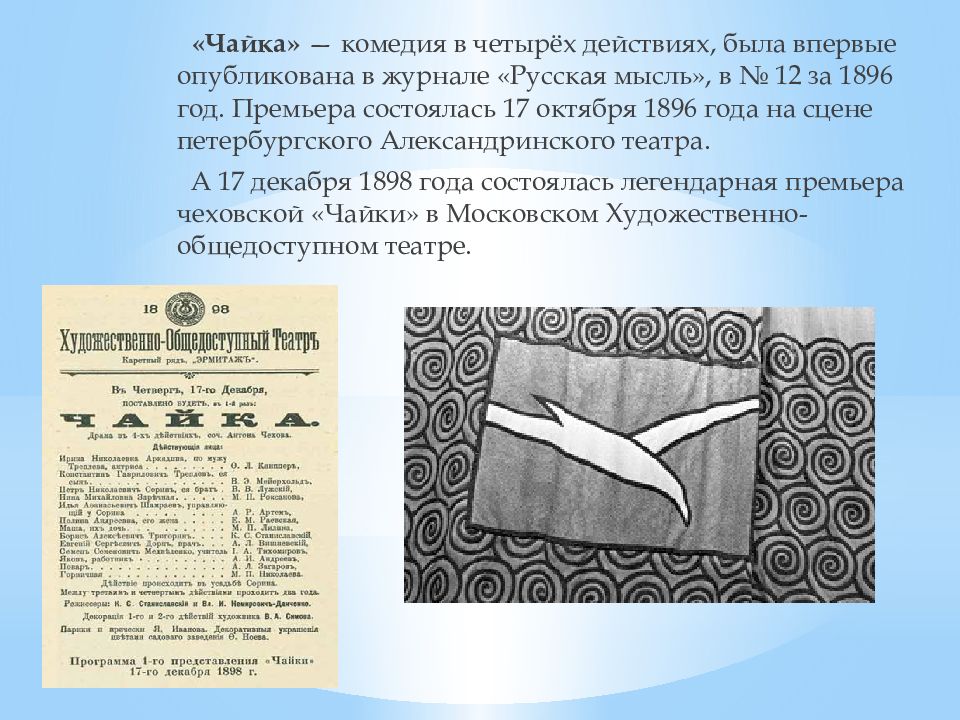

« Чайка» — комедия в четырёх действиях, была впервые опубликована в журнале «Русская мысль», в № 12 за 1896 год. Премьера состоялась 17 октября 1896 года на сцене петербургского Александринского театра. А 17 декабря 1898 года состоялась легендарная премьера чеховской « Чайки» в Московском Художественно-общедоступном театре.

Слайд 6

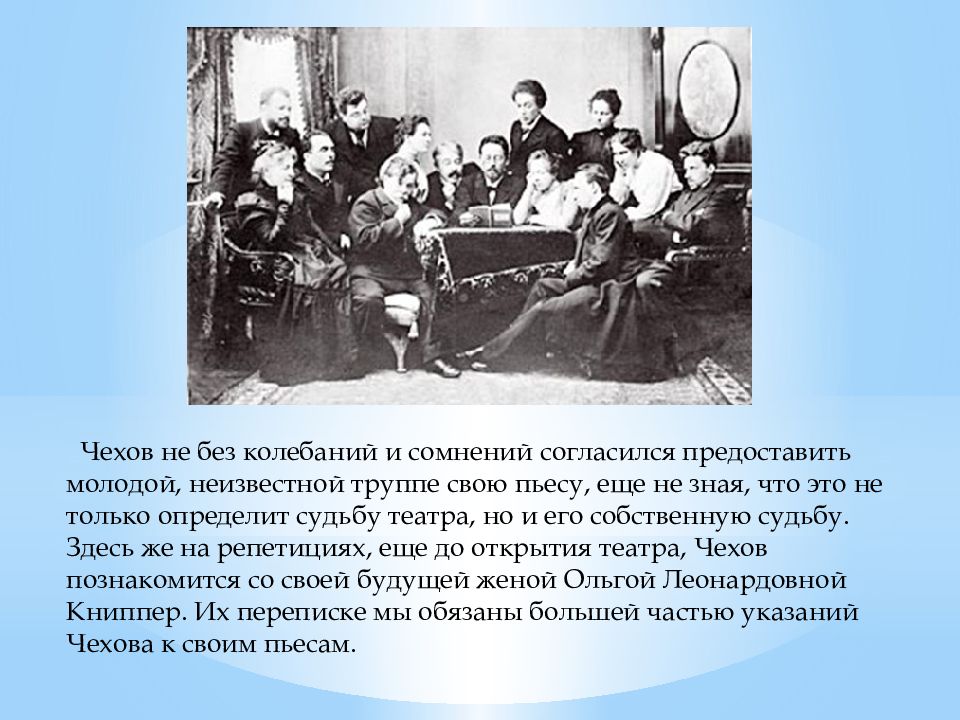

Чехов не без колебаний и сомнений согласился предоставить молодой, неизвестной труппе свою пьесу, еще не зная, что это не только определит судьбу театра, но и его собственную судьбу. Здесь же на репетициях, еще до открытия театра, Чехов познакомится со своей будущей женой Ольгой Леонардовной Книппер. Их переписке мы обязаны большей частью указаний Чехова к своим пьесам.

Слайд 7

Главная особенность чеховского конфликта в пьесе «Чайка» заключается в том, что на первый взгляд никакого конфликта в пьесе нет. Персонажи спорят, иногда ругаются между собой, но в итоге это никак не влияет на их отношения, потому что на протяжении всей пьесы главные герои борются с самими собой, своими сомнениями и желаниями. Основной конфликт «Чайки» — столкновение мечты Нины и реальности: ее бездарности и ложной надежды на любовь с Тригориным.

Слайд 8

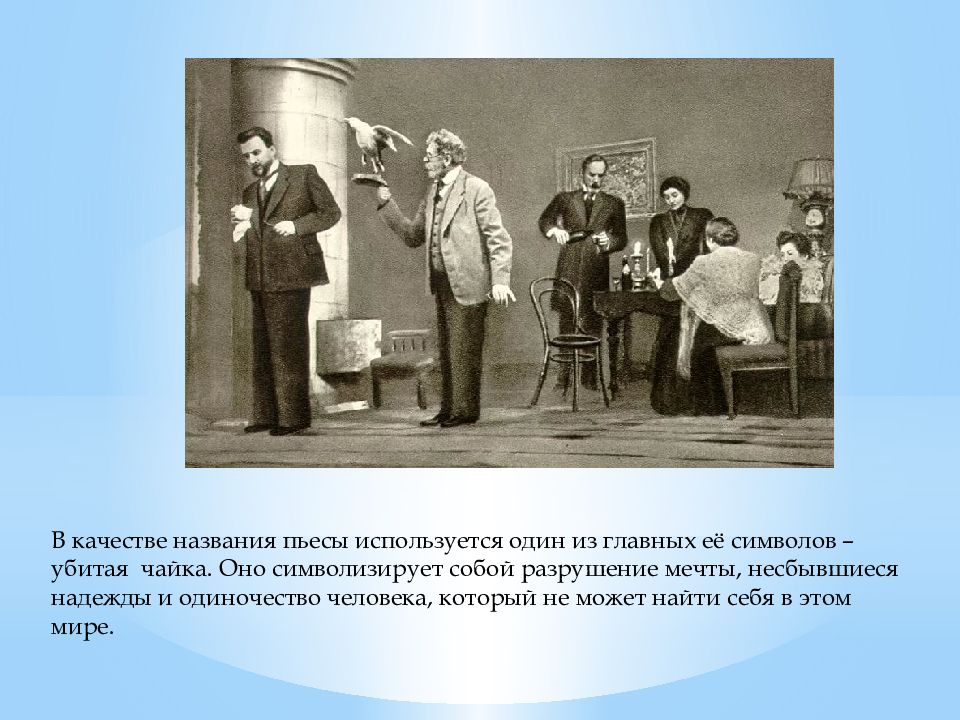

В качестве названия пьесы используется один из главных её символов – убитая чайка. Оно символизирует собой разрушение мечты, несбывшиеся надежды и одиночество человека, который не может найти себя в этом мире.

Слайд 9: Дядя Ваня»

Открытая в "Чайке" новая лирико-эпическая структура драматического произведения была вскоре применена А.П.Чеховым в его пьесе " Дядя Ваня" (1897), которую он обозначил просто "сценами из деревенской жизни", выведя за пределы жанровых границ. Пьеса эта родилась в результате решительной переработки более раннего варианта под названием "Леший", написанного между "Ивановым" и "Чайкой".

Слайд 10

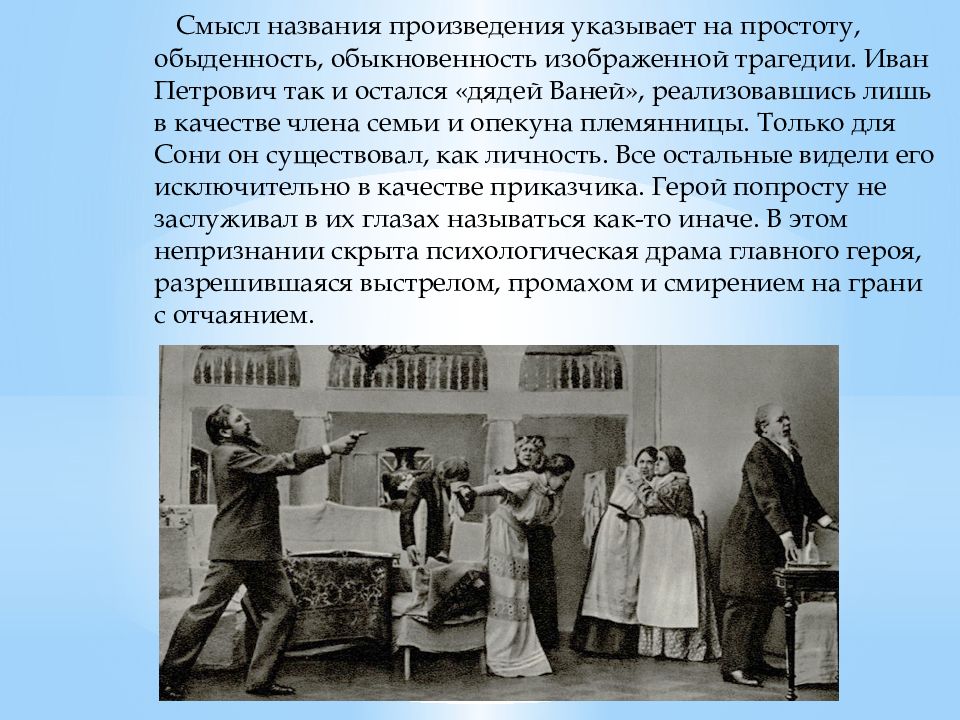

Смысл названия произведения указывает на простоту, обыденность, обыкновенность изображенной трагедии. Иван Петрович так и остался «дядей Ваней», реализовавшись лишь в качестве члена семьи и опекуна племянницы. Только для Сони он существовал, как личность. Все остальные видели его исключительно в качестве приказчика. Герой попросту не заслуживал в их глазах называться как-то иначе. В этом непризнании скрыта психологическая драма главного героя, разрешившаяся выстрелом, промахом и смирением на грани с отчаянием.

Слайд 11

« Для меня —это страшная вещь, ваш «Дядя Ваня», это совершенно новый род драматического искусства, молот, которым вы бьете по пустым башкам публики» А. М. Горький

Слайд 12: Три сестры»

«Три сестры» — пьеса в четырёх действиях А. П. Чехова, написанная в 1900 году. Впервые была опубликована в журнале «Русская мысль», № 2 за 1901 год; с изменениями и поправками вышла отдельным изданием в том же году в издательстве А. Ф. Маркса. Написанная по заказу Московского Художественного театра и впервые представленная публике 31 января 1901 года, пьеса Чехова уже более ста лет не сходит со сцены — как в России, так и за рубежом. На протяжении всего XX века к «Трём сёстрам» обращались выдающиеся режиссёры, в их числе Вл. Немирович-Данченко и Георгий Товстоногов, Олег Ефремов и Юрий Любимов, Лоуренс Оливье и Эрвин Аксер, — всякий раз открывая в драме Чехова новые мысли, созвучные новой эпохе. Интерес к пьесе не ослабевает и в XXI веке.

Слайд 13

Пьеса сразу после постановки на сцене и первых публикаций вызвала множество противоречивых откликов и оценок. Пожалуй, это единственная пьеса, породившая такое количество интерпретаций, споров, которые не прекращаются по сей день. «Три сестры» — пьеса о счастье, недостижимом, далёком, об ожидании счастья, которым живут герои. О бесплодных мечтах, иллюзиях, в которых проходит вся жизнь, о будущем, которое так и не наступает, а вместо него продолжается настоящее, безрадостное и лишённое надежд. Пьеса волнует, возвращает к собственным сокровенным мыслям, заставляет соучаствовать в происходящем, окрашивая исследование в субъективные тона.

Слайд 14

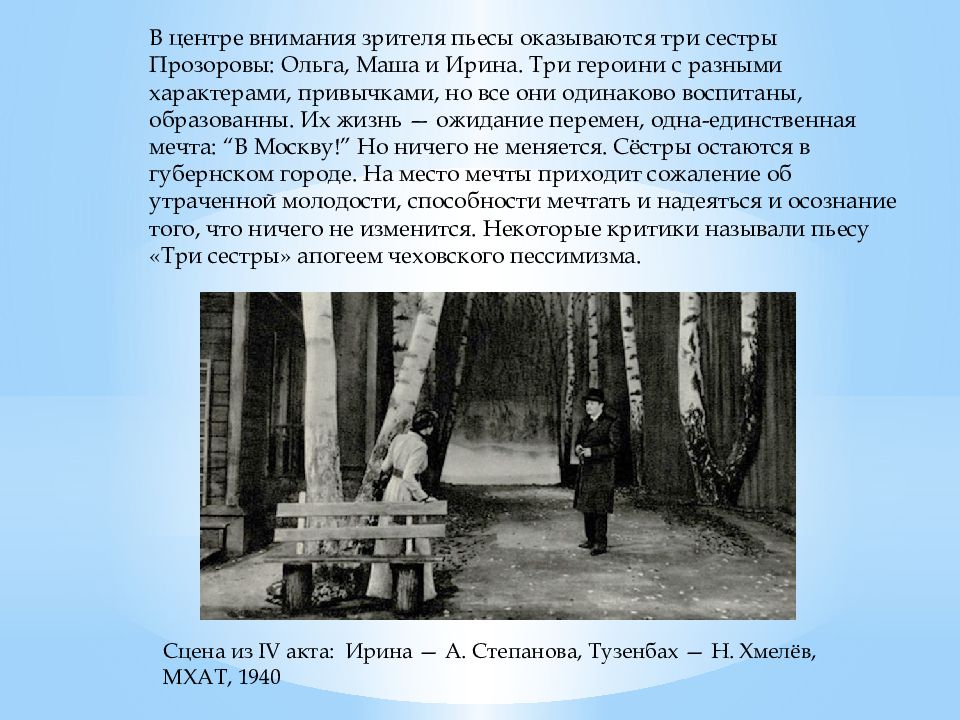

Сцена из IV акта: Ирина — А. Степанова, Тузенбах — Н. Хмелёв, МХАТ, 1940 В центре внимания зрителя пьесы оказываются три сестры Прозоровы : Ольга, Маша и Ирина. Три героини с разными характерами, привычками, но все они одинаково воспитаны, образованны. Их жизнь — ожидание перемен, одна-единственная мечта: “В Москву!” Но ничего не меняется. Сёстры остаются в губернском городе. На место мечты приходит сожаление об утраченной молодости, способности мечтать и надеяться и осознание того, что ничего не изменится. Некоторые критики называли пьесу «Три сестры» апогеем чеховского пессимизма.