Слайд 3

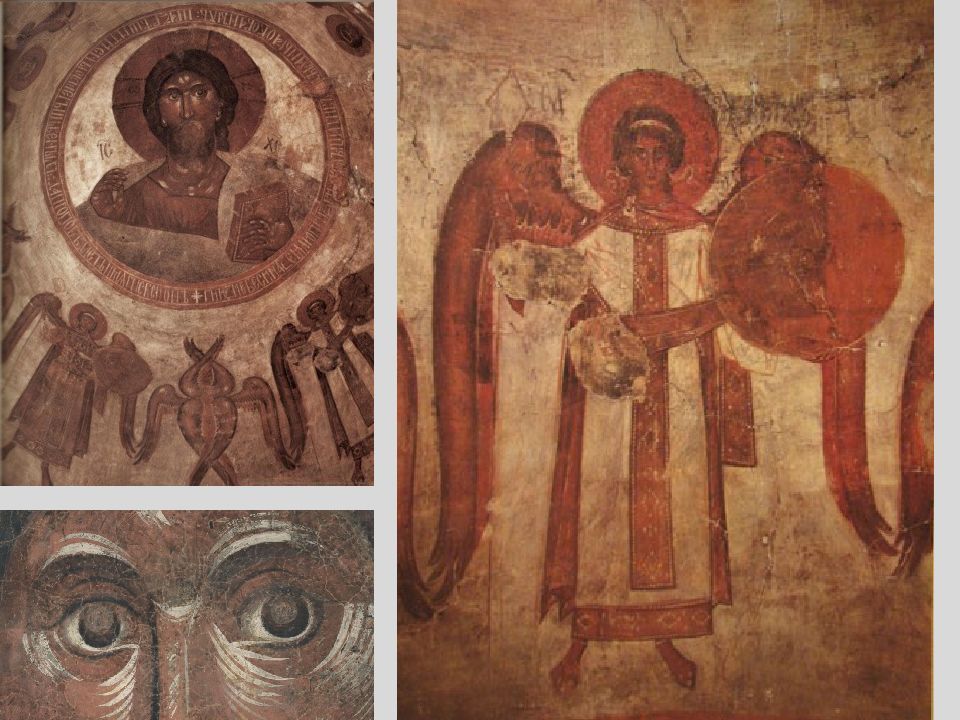

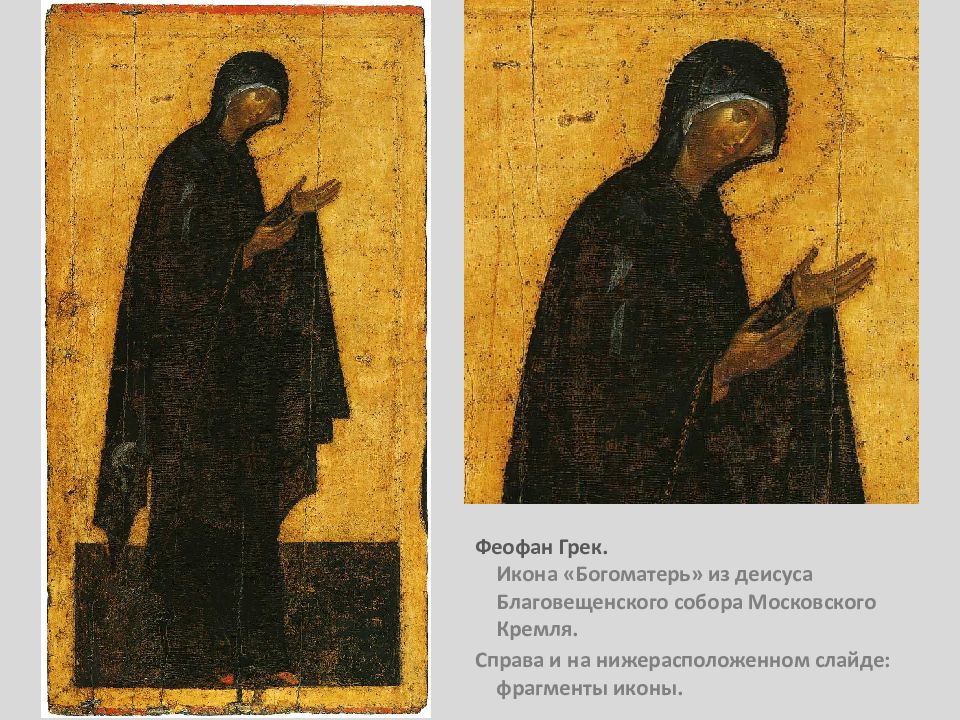

Феофан Грек (около 1340 – около 1410), будучи зрелым византийским мастером, приехал в Великий Новгород в составе греческой депутации или с русским купеческим караваном. В городе Новгороде им были созданы фрески в церкви Спаса Преображения (См.: на следующем слайде – фрагменты фресок «Христос Вседержитель» и « Архангел Гавриил»). В Москву Феофан Грек прибыл в 90-х годах 14 века. Под его руководством создавался деисус ( полнофигурный ) высокого иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. В настоящее время достоверно к авторству Феофана Грека относят икону «Богоматерь» из деисуса Благовещенского собора Московского Кремля (См.: на нижерасположенных слайдах).

Слайд 5

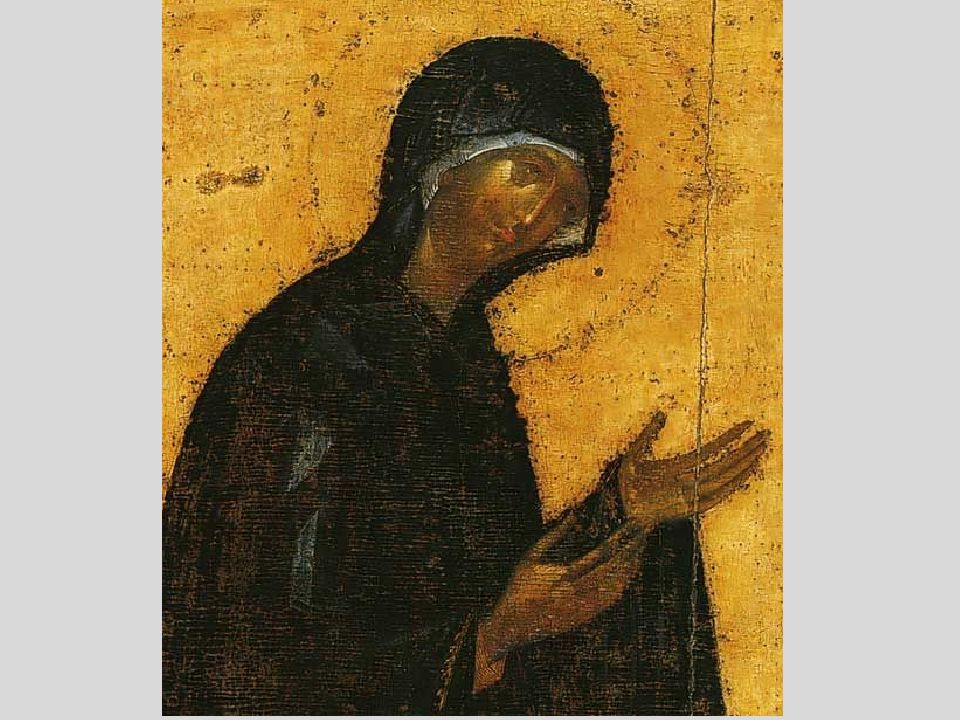

Феофан Грек. Икона «Богоматерь» из деисуса Благовещенского собора Московского Кремля. Справа и на нижерасположенном слайде: фрагменты иконы.

Слайд 7

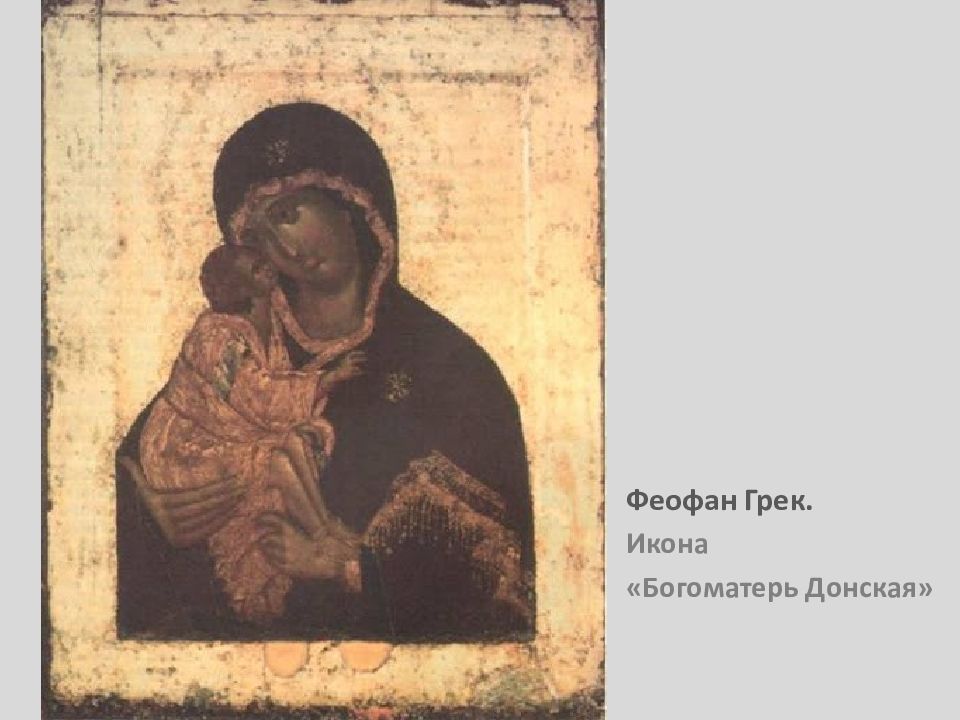

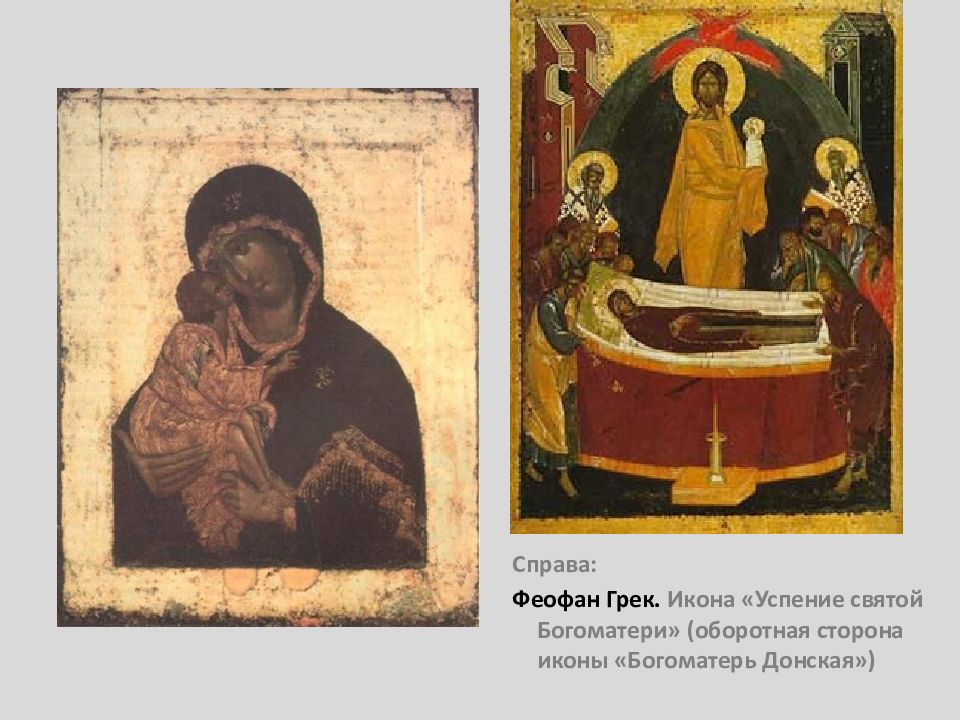

В авторстве Феофана Грека убеждает сравнение пластического языка иконы «Богоматерь» из деисуса (фрагмент слева) с иконой «Богоматерь Донская» кисти Феофана Грека (справа).

Слайд 9

Справа: Феофан Грек. Икона «Успение святой Богоматери» (оборотная сторона иконы «Богоматерь Донская»)

Слайд 10

Феофан Грек имел множество учеников на Руси и в Москве. Однако его влияние на сложение и развитие Московской школы иконописи не было таким фундаментальным как влияние Андрея Рублёва. Влияние же последнего, напротив, было столь велико, что историю московской иконописи принято делить на дорублёвский и послерублёвский периоды. Более того, в русском искусстве второй половины 15 – начала 16 века различают так называемое рублёвское направление, представителем которого был Дионисий.

Слайд 12

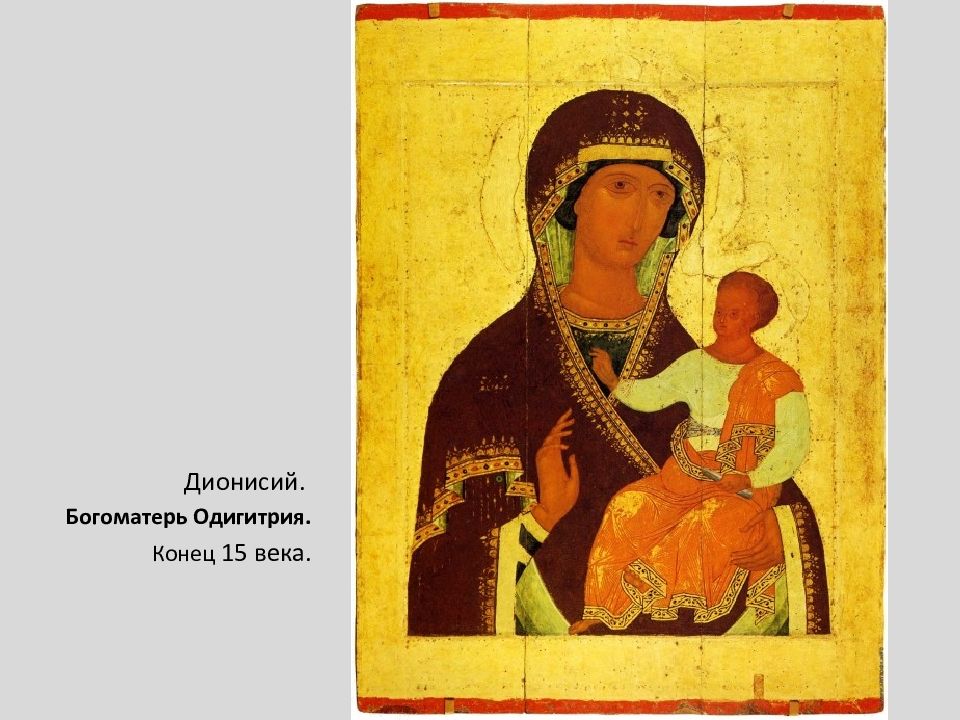

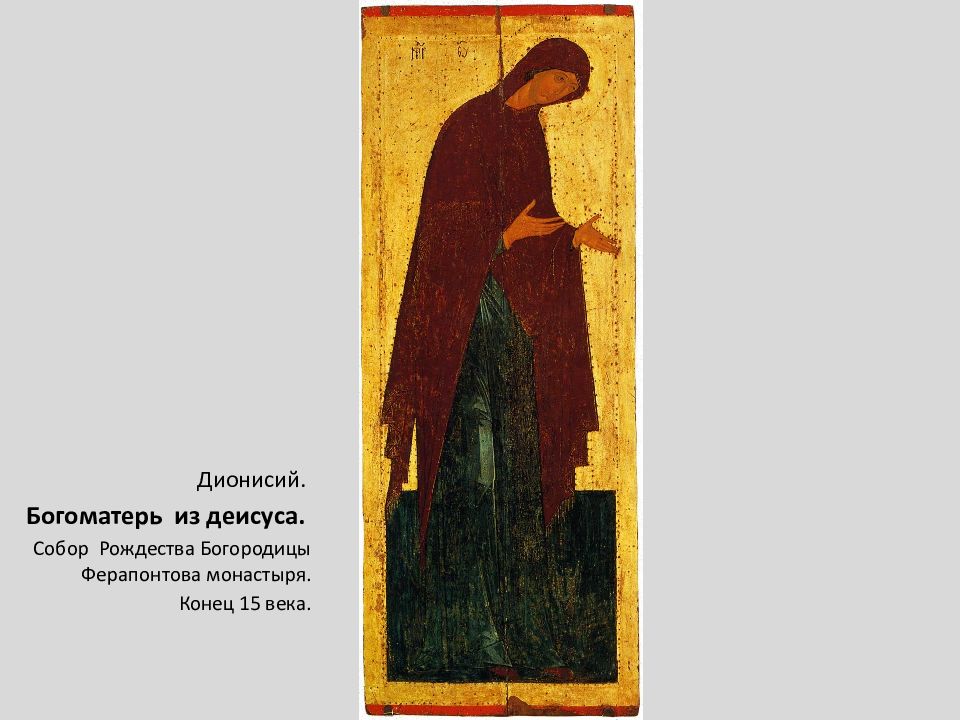

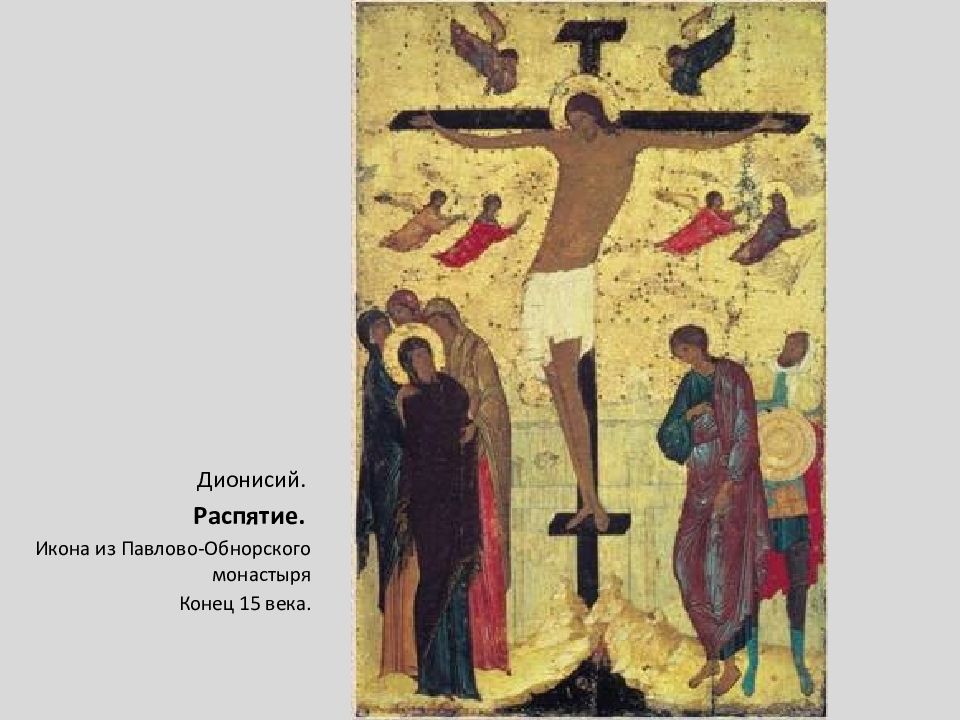

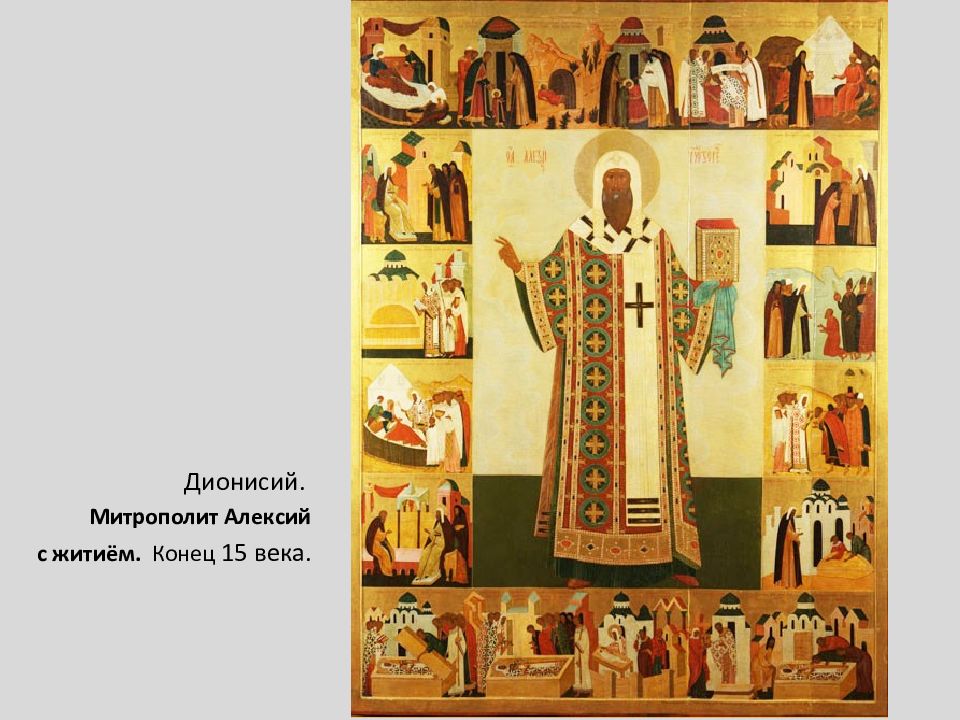

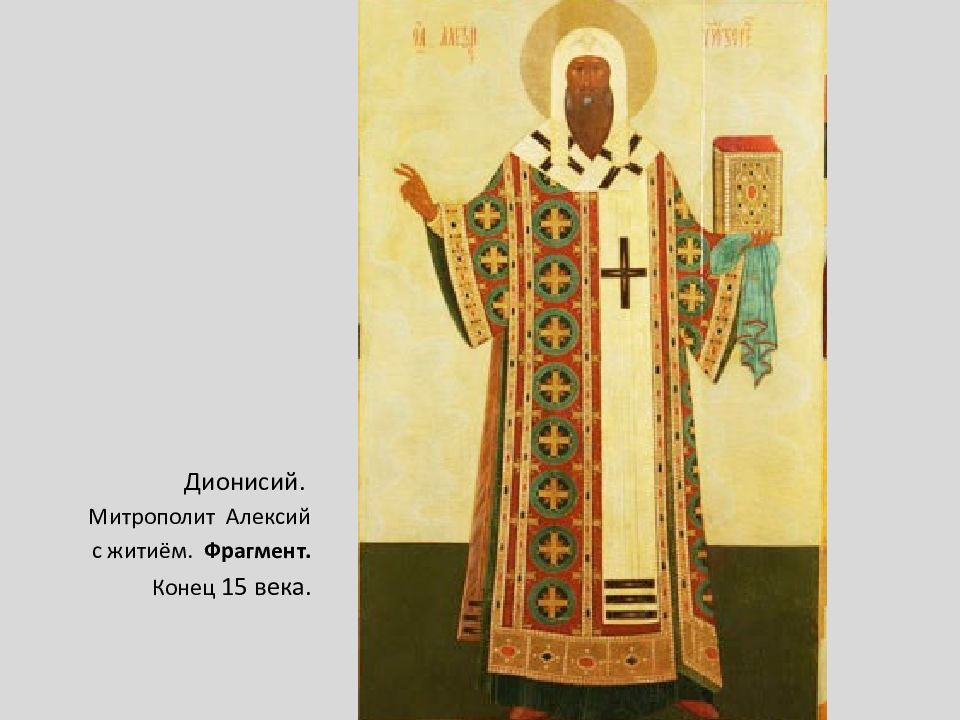

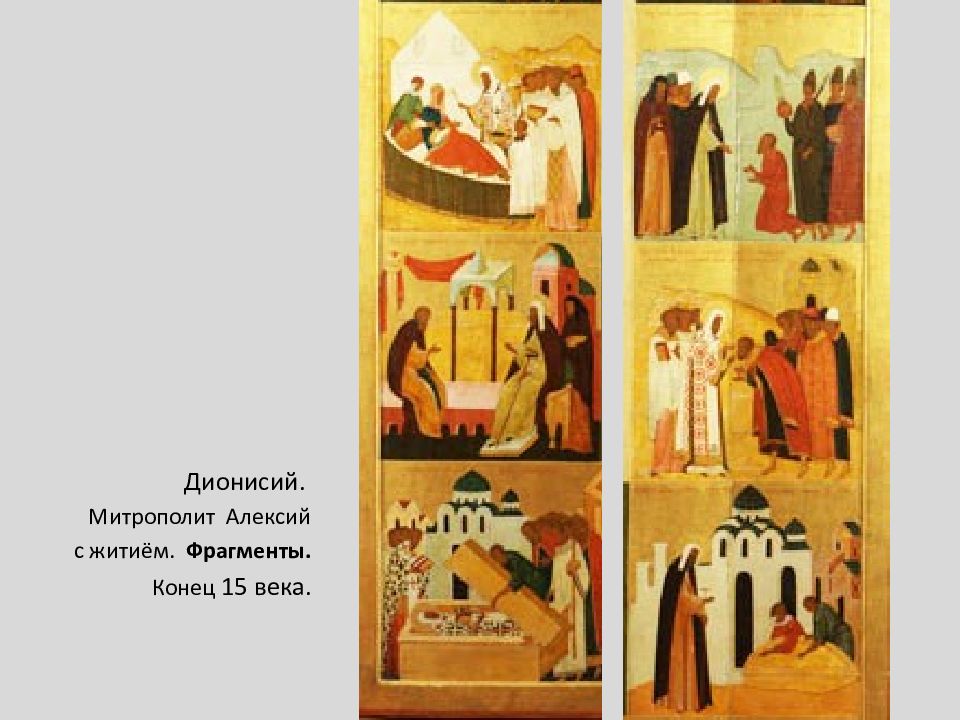

Дионисий (около 1440 – около 1505) был наиболее выдающимся представителем рублёвского направления в искусстве второй половины 15 – начала 16 века. В живописи Дионисия нашли отражение религиозно-философские взгляды его времени: Иосифа Волоцкого (стоявшего за богатую и политически влиятельную церковь) и Нила Сорского (проповедующего нестяжательство и духовное подвижничество). Это проявилось, во-первых, в нарядной декоративности и торжественно-праздничном строе его иконописи. Кроме того, для Дионисия характерны преувеличенная удлинённость пропорций персонажей, замедленность и мягкость их движений – так художник изображал одухотворённую, «очищенную» человеческую плоть. Прекрасными образцами творчества Дионисия-иконописца являются «Богоматерь Одигитрия » из местного ряда и «Богоматерь» из деисуса церкви Рождества Богородицы Феррапонтова монастыря, «Распятие» из Павлово-Обнормкого монастыря, а также житийные иконы (например, «Митрополит Алексий с житиём»). Влияние творчества Дионисия на древнерусское искусство было огромным и прослеживается вплоть до середины 16 столетия.

Слайд 14

Дионисий. Богоматерь из деисуса. Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Конец 15 века.

Слайд 15

Дионисий. Распятие. Икона из Павлово-Обнорского монастыря Конец 15 века.

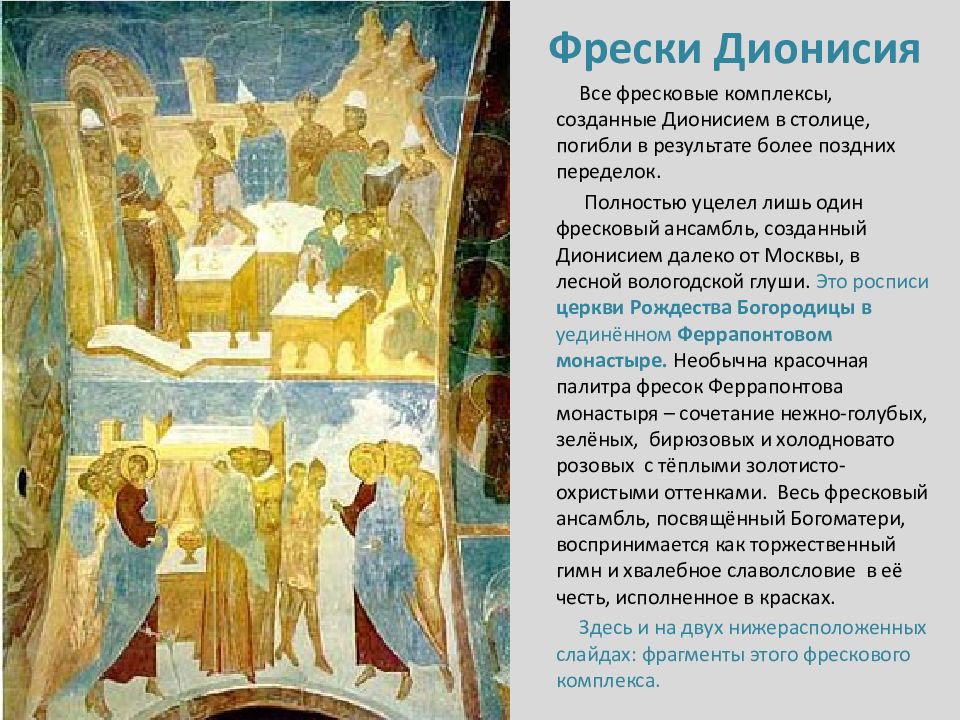

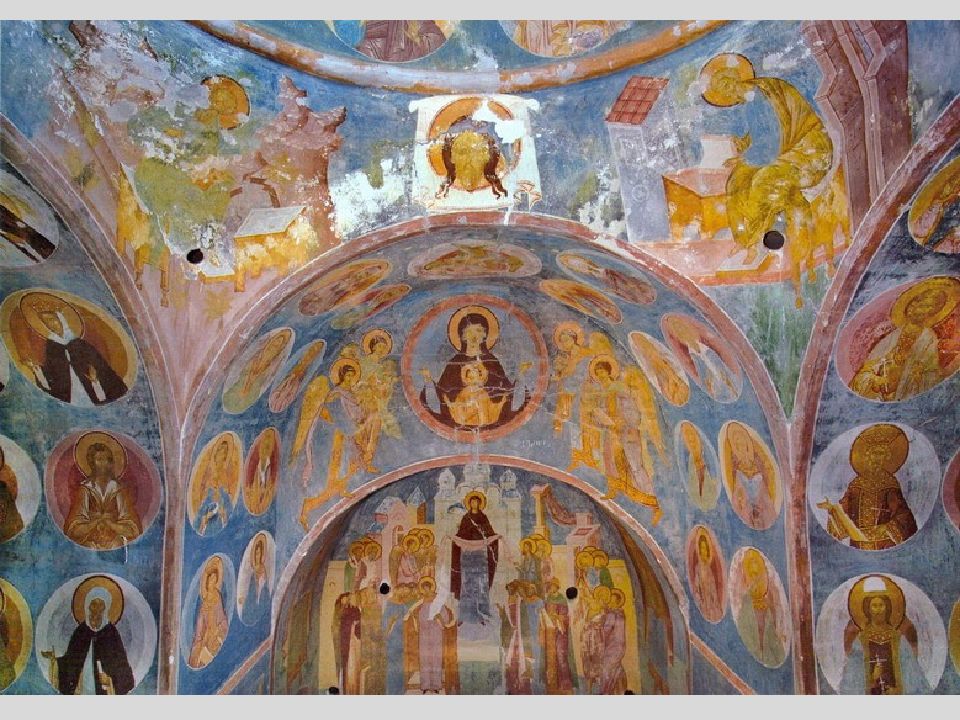

Слайд 19: Фрески Дионисия

Все фресковые комплексы, созданные Дионисием в столице, погибли в результате более поздних переделок. Полностью уцелел лишь один фресковый ансамбль, созданный Дионисием далеко от Москвы, в лесной вологодской глуши. Это росписи церкви Рождества Богородицы в уединённом Феррапонтовом монастыре. Необычна красочная палитра фресок Феррапонтова монастыря – сочетание нежно-голубых, зелёных, бирюзовых и холодновато розовых с тёплыми золотисто-охристыми оттенками. Весь фресковый ансамбль, посвящённый Богоматери, воспринимается как торжественный гимн и хвалебное славолсловие в её честь, исполненное в красках. Здесь и на двух нижерасположенных слайдах: фрагменты этого фрескового комплекса.