Первый слайд презентации: Экономика России в 1-й половине XIX века Сельское хозяйство

© Л.А. Кацва, 2022

Слайд 2: Сельское хозяйство

В 1-й половине XIX в. Россия – аграрная страна, 90% населения – сельские жители. Сельскохозяйственное производство развивалось экстенсивно, за счет сокращения лесов и распашки земель на окраинах: на Степном юге, в Предкавказье, в Поволжье и Сибири. Сельское хозяйство

Слайд 3: Сельское хозяйство

В старых хлебопроизводящих районах почва была истощена, средств на агротехнические работы ни у крестьян ни у помещиков не хватало. Преобладало трёхполье, на Севере местами сохранялось подсечное, а в степных районах – переложное (залежное) земледелие. Сельское хозяйство

Слайд 4: Сельское хозяйство

В 1802–1860 гг. площадь посевов увеличилась на 53%, сборы хлебов – на 50%. Что можно сказать об урожайности зерновых? Урожайность и сбор зерна на душу населения практически не изменились. Сельское хозяйство ?

Слайд 5: Сельское хозяйство

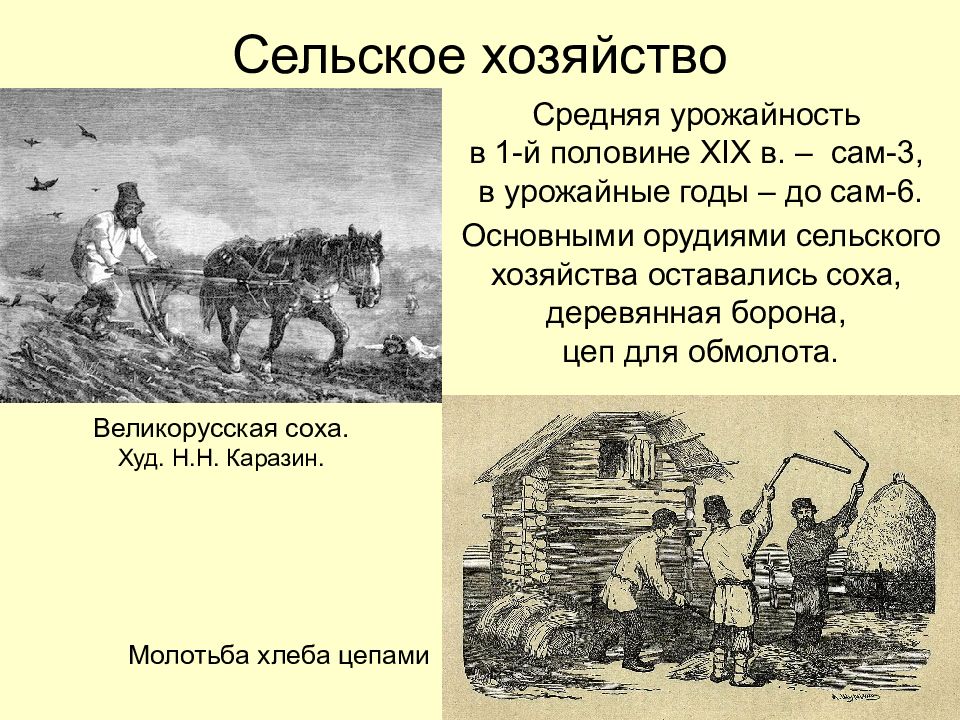

Средняя урожайность в 1-й половине XIX в. – сам-3, в урожайные годы – до сам-6. Основными орудиями сельского хозяйства оставались соха, деревянная борона, цеп для обмолота. Великорусская соха. Худ. Н.Н. Каразин. Молотьба хлеба цепами

Слайд 6: Сельскохозяйственные орудия

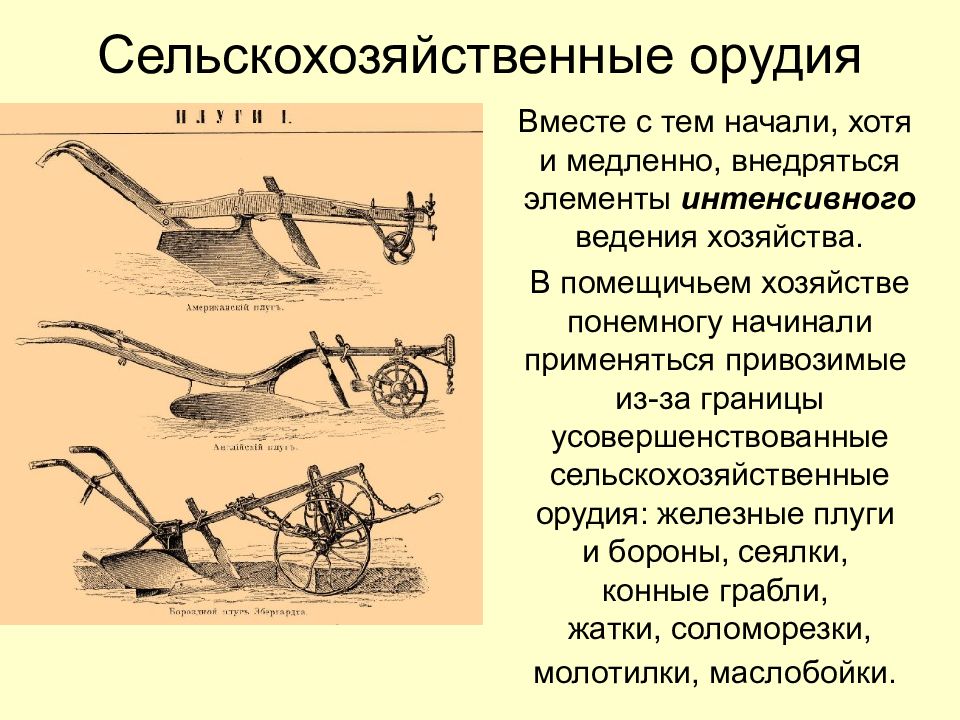

Вместе с тем начали, хотя и медленно, внедряться элементы интенсивного ведения хозяйства. В помещичьем хозяйстве понемногу начинали применяться привозимые из-за границы усовершенствованные сельскохозяйственные орудия: железные плуги и бороны, сеялки, конные грабли, жатки, соломорезки, молотилки, маслобойки.

Слайд 7: Сельскохозяйственные орудия

Конная жатка (лобогрейка) Сеялка на конной тяге Маслобойка

Слайд 8: Сельское хозяйство

Увеличивалось производство технических культур: на юге – подсолнечника, табака, сахарной свеклы, в Новгородской Псковской, Смоленской губерниях – льна. В центре страны росли посевы кормовых трав: клевера и люцерны, а также развивалось торговое огородничество. Сельское хозяйство

Слайд 9: Сельское хозяйство

Центрально-черноземные губернии, Украина и Поволжье стали главными производителями товарного хлеба. 18% собираемого зерна шло на рынок, в т.ч. 3% – на экспорт. В Крыму и Закавказье успешно развивалось виноградарство и шелководство. Сельское хозяйство

Слайд 10: Сельское хозяйство

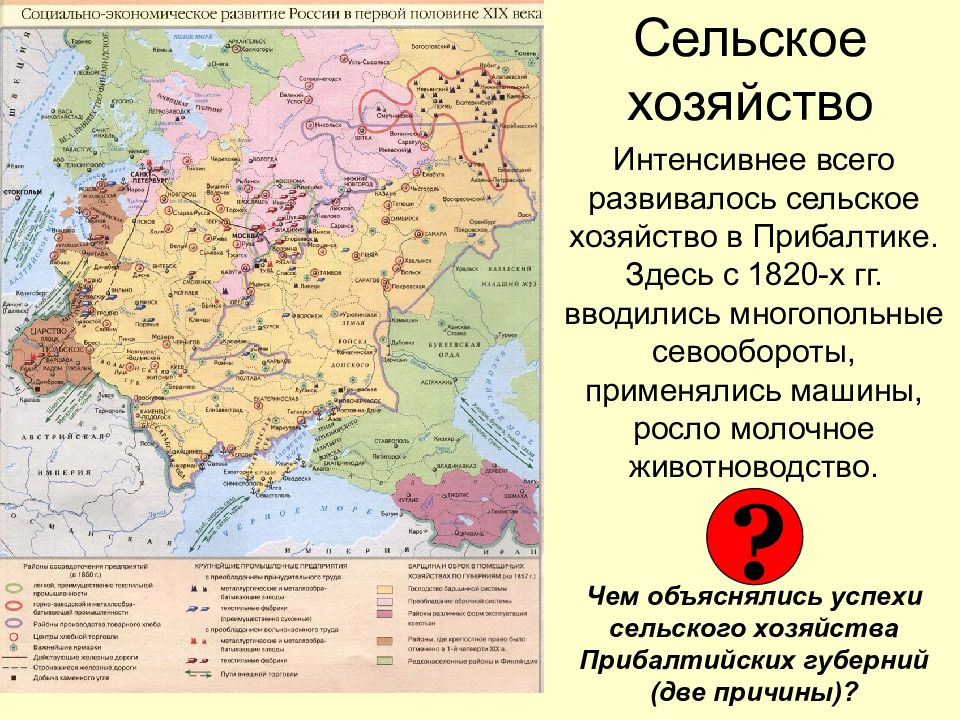

Интенсивнее всего развивалось сельское хозяйство в Прибалтике. Здесь с 1820-х гг. вводились многопольные севообороты, применялись машины, росло молочное животноводство. Чем объяснялись успехи сельского хозяйства Прибалтийских губерний (две причины)? Сельское хозяйство ?

Слайд 11: Помещичье хозяйство

Некоторые помещики и в России пытались создавать «образцовое хозяйство»: заводили породистый скот, теплицы, оранжереи, применяли машины. Таким было хозяйство Д.М. Полторацкого в имении Авчурино Калужской губернии. Владелец ввел четырехпольный севооборот, изобрел особый стальной плуг, завел опытную ферму, конный завод и фруктовые сады. Он был одним из учредителей МОСХ, о нем писали газеты. Развалины имения Авчурино. ХХ I век.

Слайд 12: Помещичье хозяйство

Хозяйство в Авчурине не окупало затрат, так что Полторацкий содержал его за счет доходов от других своих имений. Почему многие «образцовые имения» оказались «барскими игрушками»? Развалины имения Авчурино. ХХ I век. ? Современник: «Хозяйство у него было чисто английское, а отправление работ чисто русское; отсюда нередко выходили неудачи. … По этим причинам у Полторацкого нередко пропадали целые посевы от нерадения к уборке».

Слайд 13: Помещичье хозяйство

Большинство помещиков вели хозяйство по-старому, взимая с крестьян оброк или выгоняя их на барщину. Барщина преобладала на Черноземном центре, в западных губерниях, в Среднем Поволжье на Урале (73–80% крестьян), и на Украине (97–99%). Оброк – в промышленном центре и на Севере. Помещичье хозяйство

Слайд 14: Помещичье хозяйство

В Ярославской и Костромской губерниях до 90% крестьян было на оброке. В целом по стране доля барщины росла. Чем объяснялся рост барщины в 40–50-х гг. XIX в.? На пашне. Худ. Е.К. Врангель Помещичье хозяйство ? В погоне за доходами помещики увеличивали производство хлеба на продажу, а для этого расширяли барскую запашку. Доходность барщинного хозяйства оставалась низкой. Изредка применялась и месячина.

Слайд 15: Крестьянские повинности

Барщина или оброк тяжелее для крестьян и почему? Что такое месячина? Почему она не стала общепринятой практикой? Пензенский помещик в 1858 г.: «Барщина, отнимающая возможность у бедного выйти из бедности, у зажиточного – разбогатеть, у человека, одаренного каким-либо особенным талантом, – развить этот талант… действует на всех крестьян подобно медленному яду, убивающему тело и душу». Суровая эксплуатация подрывала крестьянское хозяйство. Значительно возросли недоимки. Местами началось снижение урожайности зерновых и картофеля. ?

Слайд 16: Крестьянские повинности

Из записок Ю.Ф. Самарина: «Прежде нанять чужого, беглого крестьянина почиталось делом бесчестным; теперь все делают это по необходимости, и никто не жалуется. Помещики, возделывающие свекловицу, зазывают баб из соседних деревень; они приходят тысячами и договариваются о цене. Другие отбивают их обещанием высшей платы; начинается торг, но о крепостном праве и помину нет». Чем было вызвано применение наёмного труда в крепостном хозяйстве? О чем это свидетельствовало? ?

Слайд 17: Залог имений

Низкая доходность хозяйства вынуждала помещиков закладывать имения в Заёмном банке или Опекунском совете под 6% годовых. Если помещик нуждался в дополнительных средствах, он мог перезаложить имение, но на более короткий срок и под более высокие проценты Имения несостоятельных должников брали в опеку. Полученные средства помещики чаще всего не вкладывали в хозяйство, а проживали. В 1796 г. заложены 6% имений, в 1859 г. – 66%. Здание Опекунского совета в Москве

Слайд 18: Расслоение крестьянства

В деревне преобладало натуральное хозяйство, но постепенно туда проникали рыночные отношения. Зажиточные крестьяне (чаще государственные) производили на продажу зерно, лен, шерсть, молочные продукты. Получив по указу 1801 г. право покупать «ненаселенные» земли разбогатевшие государственные крестьяне стали покупать угодья у казны и дворян. В 50-х гг. 270 тыс. крестьян-землевладельцев принадлежало свыше 1 млн. дес. Крестьяне Новгородской губернии. Худ. Ф. Г. Солнцев. 1837.

Слайд 19: Расслоение крестьянства

Появились богачи и среди крепостных. Не имея права владеть землей, они нередко покупали землю на имя барина. В 9-ти центральных губерниях так было куплено 270 тыс. десятин. Некоторые крестьяне владели по 100–200 дес. Богатые крестьяне нанимали батраков и поденщиков из числа обедневших односельчан. Так возникло расслоение крестьянства. Правда, в крепостной деревне большинство составляли середняки. Зажиточные крестьяне Московской губернии. Худ. Ф.Г. Солнцев.

Слайд 20: Подводим итоги

Какие важнейшие изменения происходили в первой половине XIX в. в экономическом развитии помещичьего и крестьянского хозяйства России? ?

Последний слайд презентации: Экономика России в 1-й половине XIX века Сельское хозяйство: Источники иллюстраций

Слайд 2–4. https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-zhuravleva-2013/37 Слайд 5. http://www.yaroslavskiy-kray.com/541/selskoe-khozyajjstvo-yaroslavskojj-gubernii-xix-nachala-xx-vekov.html ; https://kursk.bezformata.com/listnews/zernovogo-rinka-v-kurskoy-gubernii/99518455/?amp=1 Слайд 6. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2191427-chem-pahali-zemlju-v-18-19-st-v-orlovskoj-gubernii.html Слайд 7. https://deru.abcdef.wiki/wiki/McCormick_Harvesting_Machine_Company ; http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000055/st078.shtml ; http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/064/64833.htm ; Слайд 8–10, 13. https://gkaf.nsu.ru/rh-book/l-feod12/f12-18.html Слайд 11–12. https://www.drive2.ru/b/544789046061171760/ Слайд 14. https://sozavtoritet.ru/russkie-hudozhniki-elena-vrangel/ Слайд 17. https://aria-art.ru/0/M/Moskva/2.html Слайд 18–19. http://desharel.blogspot.com/2020/01/ii-fedor-solntsev-clothes-of-russian.html