Слайд 2

Электронная коммуникация – это очередной этап развития социальных коммуникаций, когда информация, возникающая в устной (физиологической) и письменной (виртуальной) формах переводится в электронную. Можно выделить три этапа развития электронной коммуникации: инструментальный, интеллектуальный и универсальный.

Слайд 3: Инструментальный этап

С момента своего появления электронная коммуникация мыслилась и использовалась как средство преодоления расстояния между субъектами информационного взаимодействия и в качестве хранилища устной и письменной коммуникации. Инструментальный этап стал возможен благодаря достижениям научно-технической революции. Использование электричества в связи позволило решить проблему скорости передачи информации. Радиоволны, распространяясь со скоростью света, в условиях глобального информационного обмена обеспечили возможность практически мгновенной и всепогодной передачи устной и письменной речи, а также изображения. Кроме задачи передачи информации, на этом этапе развития электронной коммуникации была решена проблема хранения сообщений в электромагнитной форме в аналоговом режиме в больших количествах и практически вечно (при условии перезаписи). Наступил новый безбумажный этап в развитии социальных коммуникаций. Международная телефонная связь, радио и телевидение позволили создать мировое социальное коммуникационное пространство. Коммуникация стала не только массовой, но и глобальной. Она сделалась всесословной, межнациональной и мультиязыковой.

Слайд 4: Телеграф

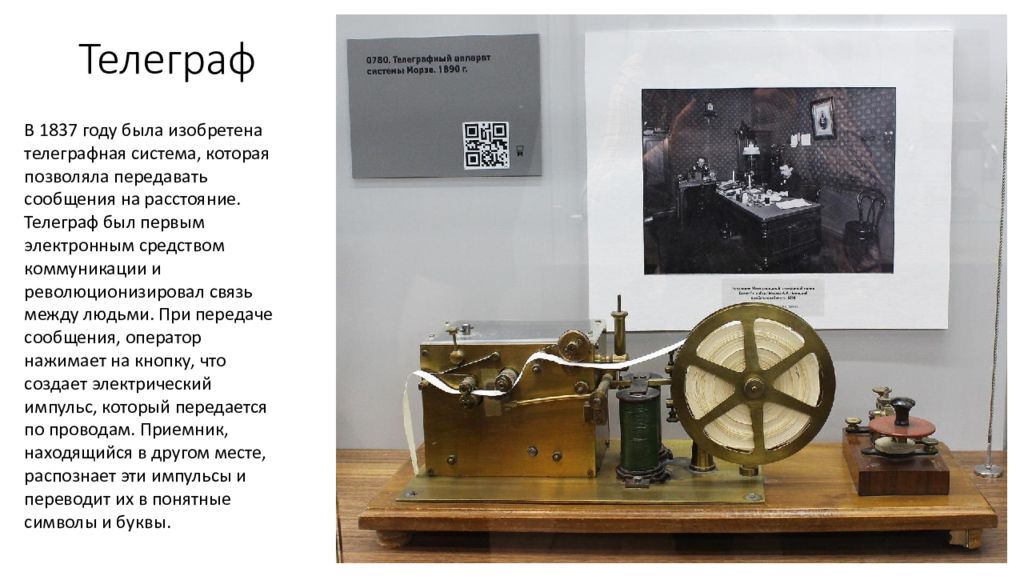

В 1837 году была изобретена телеграфная система, которая позволяла передавать сообщения на расстояние. Телеграф был первым электронным средством коммуникации и революционизировал связь между людьми. При передаче сообщения, оператор нажимает на кнопку, что создает электрический импульс, который передается по проводам. Приемник, находящийся в другом месте, распознает эти импульсы и переводит их в понятные символы и буквы.

Слайд 5: Телефон (электрические волны)

В 1876 году Александр Белл изобрел телефон, который стал следующим значимым шагом в истории коммуникации. Телефон позволял передавать звуки по электрическим проводам (сперва по телеграфным).

Слайд 7

Говорящий барабан — африканский барабан для передачи информации на большие расстояния языком ритма и тонов (звуками различной высоты) [1][2]. Корпус в форме песочных часов. С обоих концов находится мембрана, натягиваемая верёвками. Во время игры барабан держат под мышкой, ударяют и сдавливают рукой верёвки посередине, что изменяет натяжение мембраны и высоту её звучания. Обычно используется два барабана: дундун с высоким, и ганган — с низким тоном. https://ru.wikipedia.org/wiki/Говорящий_барабан

Слайд 9: Гелиограф

Гелиограф (от др.-греч. ἥλιος — Солнце и γράφω — пишу), в технике связи — оптический телеграф, устройство для передачи информации на расстояние посредством световых вспышек.

Слайд 11: Радио (радиоволны), 1895 г

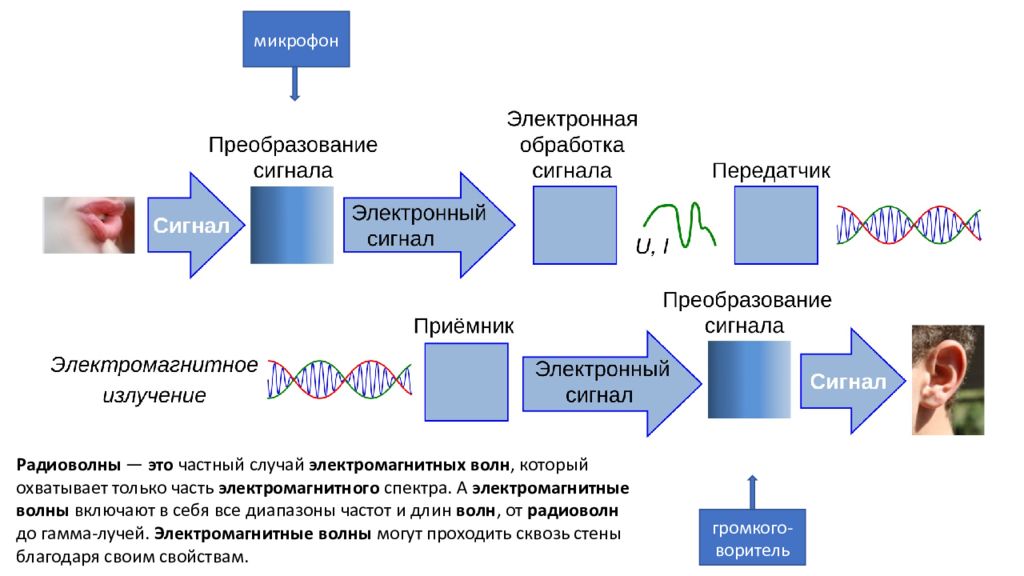

Радиосвязь — способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн На передающей стороне (в радиопередатчике ) создаётся высокочастотный сигнал определённой частоты ( несущий сигнал, «несущая частота»). На него накладывается информационный сигнал, который нужно передать (звук, изображение и т. д.), — происходит модуляция несущей частоты информационным сигналом. Модулированный сигнал излучается передающей антенной в пространство в виде радиоволн. На приёмной стороне радиоволны наводят высокочастотный ток в приёмной антенне, откуда он поступает в радиоприёмник. Система фильтров выделяет из множества наведённых в антенне токов от разных радиопередатчиков и от других источников радиоволн сигнал с определённой несущей частотой, а детектор восстанавливает из него модулирующий информационный (полезный) сигнал. На основе радио был изобретен беспроволочный радиотелеграф

Слайд 12

микрофон громкого- воритель Радиоволны — это частный случай электромагнитных волн, который охватывает только часть электромагнитного спектра. А электромагнитные волны включают в себя все диапазоны частот и длин волн, от радиоволн до гамма-лучей. Электромагнитные волны могут проходить сквозь стены благодаря своим свойствам.

Слайд 13: Телевидение (электромагнитные сигналы)

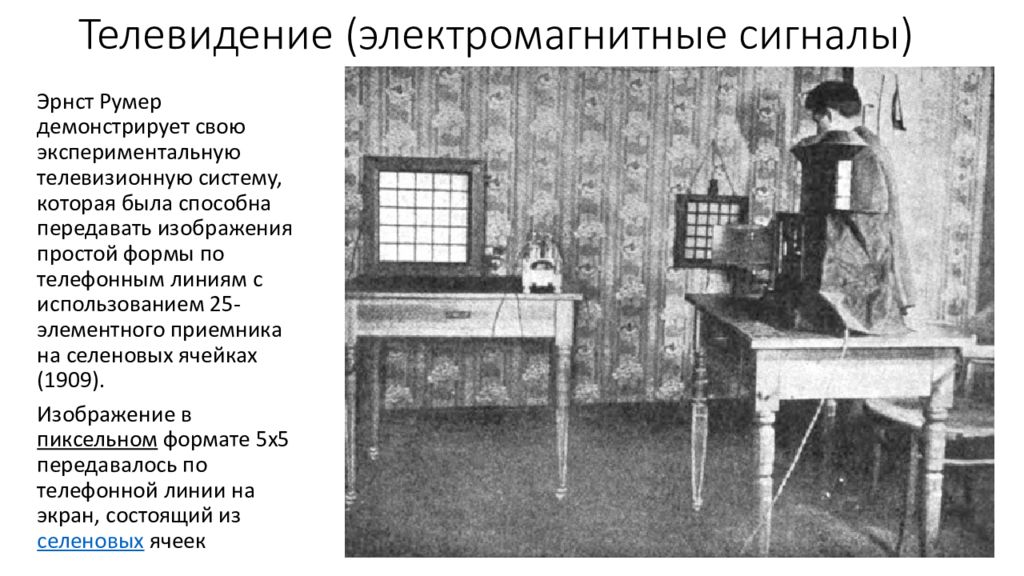

Эрнст Румер демонстрирует свою экспериментальную телевизионную систему, которая была способна передавать изображения простой формы по телефонным линиям с использованием 25-элементного приемника на селеновых ячейках (1909). Изображение в пиксельном формате 5х5 передавалось по телефонной линии на экран, состоящий из селеновых ячеек

Слайд 14

Первую передачу неподвижных изображений (как геометрических фигур, так и силуэтов реальных объектов) на ЭЛТ (электронно-лучевая трубка) с использованием видеосигнала продемонстрировал российский учёный Борис Розинг в 1911 году

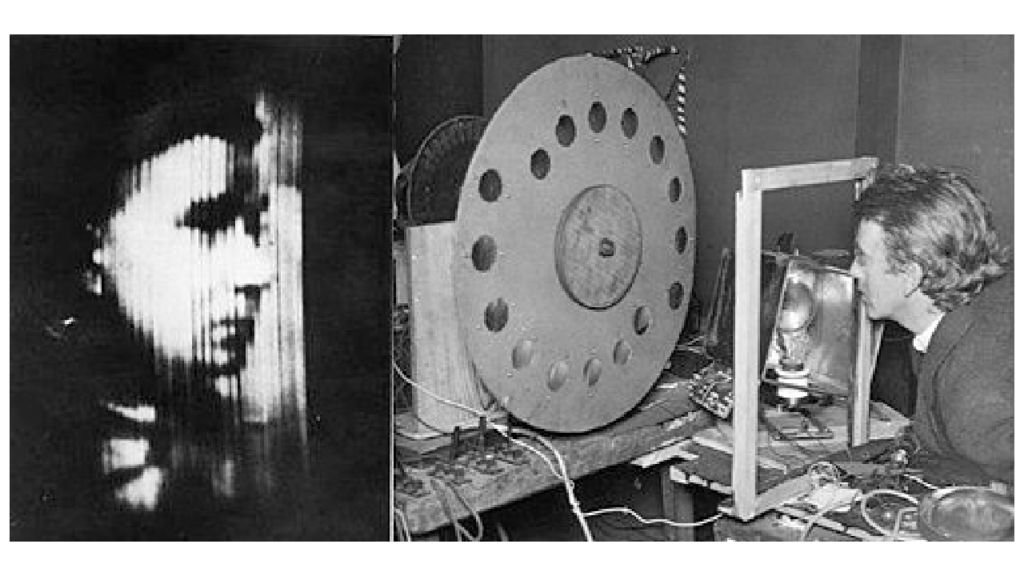

Слайд 16: Д. Бэрд

Первая передача движущегося изображения была осуществлена в 1923 году американцем Чарльзом Дженкинсом, с использованием для передачи механической развёртки, но передаваемое изображение было силуэтным, то есть не содержало полутонов. Первая пригодная для передачи движущихся полутоновых изображений механическая система была создана в 1925 году шотландским изобретателем Джоном Бэрдом

Слайд 17: В. Зворыкин

В 1931 году американский учёный и предприниматель Аллен Дюмонт разработал электронно-лучевую трубку, способную долго работать, а российско-американский изобретатель Владимир Зворыкин в том же году создал передающую трубку ( иконоскоп ) в качестве основы телекамеры

Слайд 22: Итог этапа

Электросвя́зь ( телекоммуника́ция ) — разновидность связи, способ передачи информации с помощью электромагнитных сигналов, например, посредством тока по металлическим кабелям, излучения в оптическом диапазоне ( в атмосфере или по волоконно-оптическому кабелю ), излучения в радиодиапазоне. Принцип электросвязи основан на преобразовании сигналов сообщения ( звук, текст, оптическая информация ) в первичные электрические сигналы. В свою очередь, первичные электрические сигналы при помощи передатчика преобразуются во вторичные электрические сигналы, характеристики которых хорошо согласуются с характеристиками линии связи. Далее посредством линии связи вторичные сигналы поступают на вход приёмника. В приёмном устройстве вторичные сигналы обратно преобразуются в сигналы сообщения в виде звука, оптической или текстовой информации.

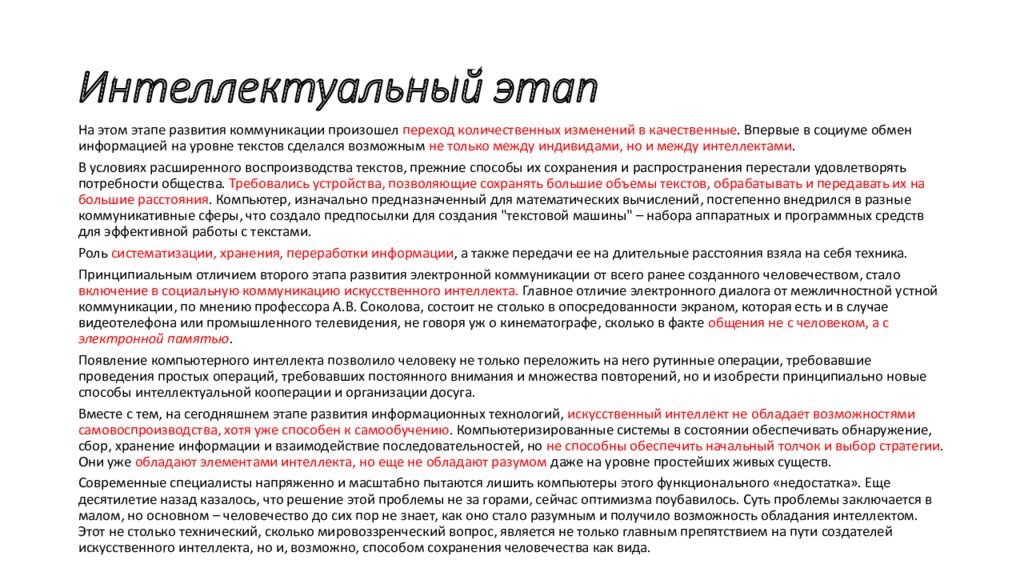

Слайд 23: Интеллектуальный этап

На этом этапе развития коммуникации произошел переход количественных изменений в качественные. Впервые в социуме обмен информацией на уровне текстов сделался возможным не только между индивидами, но и между интеллектами. В условиях расширенного воспроизводства текстов, прежние способы их сохранения и распространения перестали удовлетворять потребности общества. Требовались устройства, позволяющие сохранять большие объемы текстов, обрабатывать и передавать их на большие расстояния. Компьютер, изначально предназначенный для математических вычислений, постепенно внедрился в разные коммуникативные сферы, что создало предпосылки для создания "текстовой машины" – набора аппаратных и программных средств для эффективной работы с текстами. Роль систематизации, хранения, переработки информации, а также передачи ее на длительные расстояния взяла на себя техника. Принципиальным отличием второго этапа развития электронной коммуникации от всего ранее созданного человечеством, стало включение в социальную коммуникацию искусственного интеллекта. Главное отличие электронного диалога от межличностной устной коммуникации, по мнению профессора А.В. Соколова, состоит не столько в опосредованности экраном, которая есть и в случае видеотелефона или промышленного телевидения, не говоря уж о кинематографе, сколько в факте общения не с человеком, а с электронной памятью. Появление компьютерного интеллекта позволило человеку не только переложить на него рутинные операции, требовавшие проведения простых операций, требовавших постоянного внимания и множества повторений, но и изобрести принципиально новые способы интеллектуальной кооперации и организации досуга. Вместе с тем, на сегодняшнем этапе развития информационных технологий, искусственный интеллект не обладает возможностями самовоспроизводства, хотя уже способен к самообучению. Компьютеризированные системы в состоянии обеспечивать обнаружение, сбор, хранение информации и взаимодействие последовательностей, но не способны обеспечить начальный толчок и выбор стратегии. Они уже обладают элементами интеллекта, но еще не обладают разумом даже на уровне простейших живых существ. Современные специалисты напряженно и масштабно пытаются лишить компьютеры этого функционального «недостатка». Еще десятилетие назад казалось, что решение этой проблемы не за горами, сейчас оптимизма поубавилось. Суть проблемы заключается в малом, но основном – человечество до сих пор не знает, как оно стало разумным и получило возможность обладания интеллектом. Этот не столько технический, сколько мировоззренческий вопрос, является не только главным препятствием на пути создателей искусственного интеллекта, но и, возможно, способом сохранения человечества как вида.

Слайд 24: Механическое вычислительное устройство

Компью́тер ( англ. computer, МФА : [ kəmˈpju ː. tə (ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека. Компьютер может быть как отдельным блоком, так и состоять из нескольких взаимосвязанных устройств. Является синонимом терминов « электронная вычислительная машина », «вычислительная система». Компьютер функционирует под управлением компьютерных программ. Первоначально в английском языке это слово означало человека, производящего арифметические вычисления с привлечением или без привлечения механических устройств. Впервые трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском словаре английского языка. Его составители тогда понимали компьютер как механическое вычислительное устройство.

Слайд 25: Военные разработки

1938 год — немецкий инженер Конрад Цузе вскоре после окончания в 1935 году Берлинского политехнического института построил свою первую машину, названную Z1. В том же году Цузе приступил к созданию машины Z2 (Сначала эти компьютеры назывались V1 и V2. По-немецки это звучит «Фау-1» и «Фау-2» и чтобы их не путали с ракетами, компьютеры переименовали в Z1 и Z2). 1941 год — Конрад Цузе создаёт первую вычислительную машину Z3, обладающую всеми свойствами современного компьютера. 1944 год — Конрад Цузе разработал ещё более быстрый компьютер Z4, а также первый язык программирования высокого уровня Планкалкюль.

Слайд 26: Colossus

Конец 1943 года — заработала британская вычислительная машина специального назначения Colossus. Машина работала над расшифровкой секретных кодов фашистской Германии.

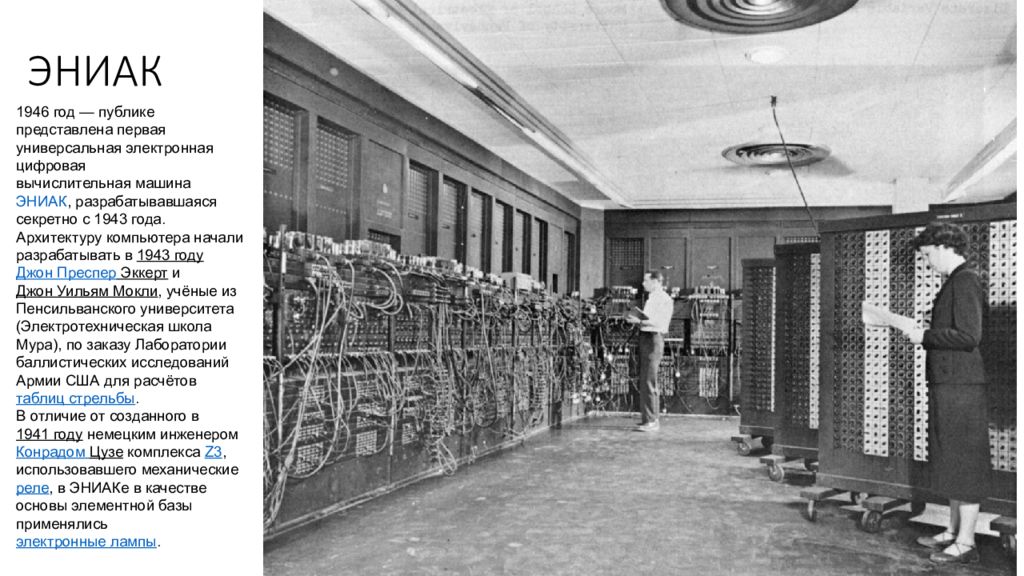

Слайд 27: ЭНИАК

1946 год — публике представлена первая универсальная электронная цифровая вычислительная машина ЭНИАК, разрабатывавшаяся секретно с 1943 года. Архитектуру компьютера начали разрабатывать в 1943 году Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям Мокли, учёные из Пенсильванского университета (Электротехническая школа Мура), по заказу Лаборатории баллистических исследований Армии США для расчётов таблиц стрельбы. В отличие от созданного в 1941 году немецким инженером Конрадом Цузе комплекса Z3, использовавшего механические реле, в ЭНИАКе в качестве основы элементной базы применялись электронные лампы.

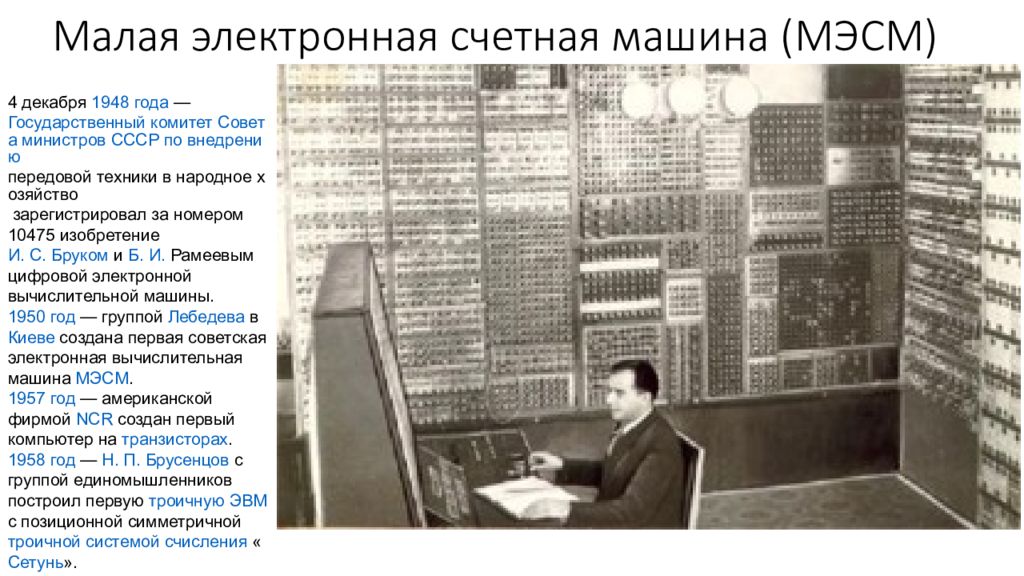

Слайд 28: Малая электронная счетная машина (МЭСМ)

4 декабря 1948 года — Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины. 1950 год — группой Лебедева в Киеве создана первая советская электронная вычислительная машина МЭСМ. 1957 год — американской фирмой NCR создан первый компьютер на транзисторах. 1958 год — Н. П. Брусенцов с группой единомышленников построил первую троичную ЭВМ с позиционной симметричной троичной системой счисления « Сетунь ».

Слайд 29: Компьютер

В 20 веке развитие компьютерной технологии стало новейшим шагом в истории коммуникации. Компьютеры позволили создавать электронные сообщения и обеспечили новый способ обмена информацией между людьми. В 1960-х годах появились первые сети компьютеров, которые позволяли подключать компьютеры к удаленным серверам и передавать информацию через сеть.

Слайд 30: Универсальный этап

Представляет собой логическое объединение двух предыдущих. Электронная коммуникация сделалась не только искусственно интеллектуальной, но и глобальной. Речь идет о создании всемирной коммуникационо -интеллектуальной сети – Интернет. Интернет — глобальная социально коммуникационная компьютерная сеть, предназначенная для удовлетворения личностных и групповых коммуникационных потребностей за счет использования телекоммуникационных технологий.

Слайд 31

https://digitalocean.ru/n/chto-takoe-internet https://www.itc.by/chto-takoe-server/ Забить в поисковик картинок: первые компьютеры

Слайд 32: Интернет

Настоящей революцией в коммуникации стало появление Интернета в 1990-х годах. Интернет представляет собой глобальную сеть компьютеров, которая позволяет обмениваться информацией и коммуницировать между людьми по всему миру. Интернет — информационно-коммуникационная сеть и всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Слайд 33

Интернет — это глобальная сеть взаимосвязанных компьютеров и устройств, которые общаются друг с другом с помощью стандартизированных протоколов. Интернет состоит из миллионов взаимосвязанных сетей, включая локальные сети ( LAN ), глобальные сети ( WAN ) и беспроводные сети. Эти сети соединены между собой высокоскоростными каналами связи, такими как оптоволоконные кабели, спутниковые каналы и беспроводные технологии.

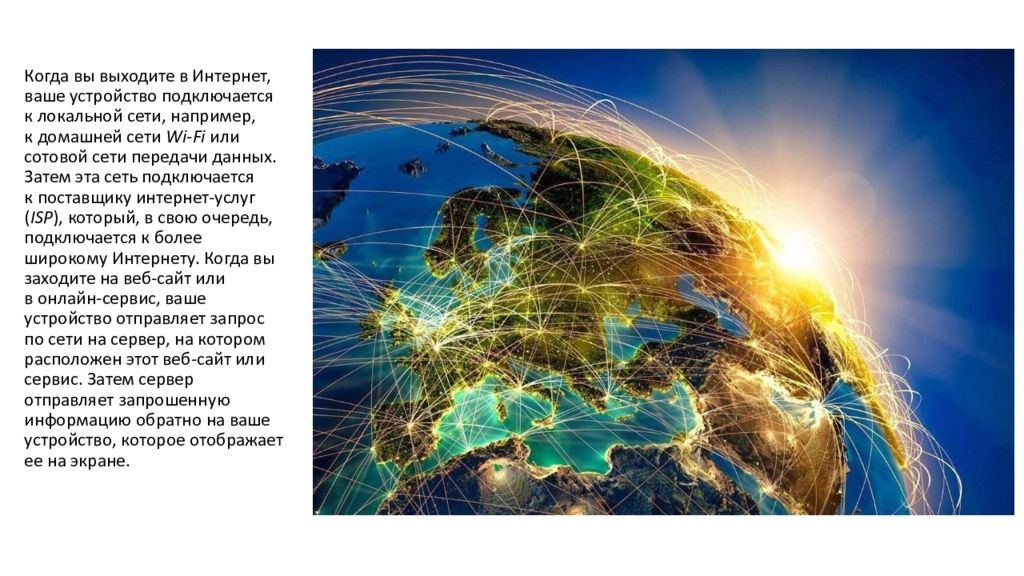

Слайд 34

Когда вы выходите в Интернет, ваше устройство подключается к локальной сети, например, к домашней сети Wi-Fi или сотовой сети передачи данных. Затем эта сеть подключается к поставщику интернет-услуг ( ISP ), который, в свою очередь, подключается к более широкому Интернету. Когда вы заходите на веб-сайт или в онлайн-сервис, ваше устройство отправляет запрос по сети на сервер, на котором расположен этот веб-сайт или сервис. Затем сервер отправляет запрошенную информацию обратно на ваше устройство, которое отображает ее на экране.

Слайд 35: Физические и виртуальные серверы

Физический сервер (от англ. server — обслуживающий) — сетевой компьютер, обрабатывающий запросы от других компьютеров в локальной или глобальной сети. Как правило, сервер выделен из всей группы компьютеров, подключенных к единой сети, работает автономно, без участия человека, за исключением первичной настройки. Сервер — это компьютер, который обслуживает другие компьютеры, называемые клиентами. Сервер требует двух программных компонентов: операционной системы и приложения. Операционная система выступает в качестве платформы для запуска серверного приложения. Поскольку на серверном оборудовании обычно выполняются критически важные рабочие нагрузки, производители серверного оборудования разрабатывают серверы с поддержкой избыточных компонентов. Сервер может быть оснащен избыточными источниками питания и избыточными сетевыми интерфейсами. Эти избыточные компоненты позволяют серверу продолжать функционировать даже в случае отказа одного из ключевых компонентов. Веб-сервер — специализированный компьютер, имеющий специальное программное обеспечение и принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. Виртуальный сервер — это виртуальное представление физического сервера. Как и физический сервер, виртуальный сервер включает свою собственную операционную систему и приложения.

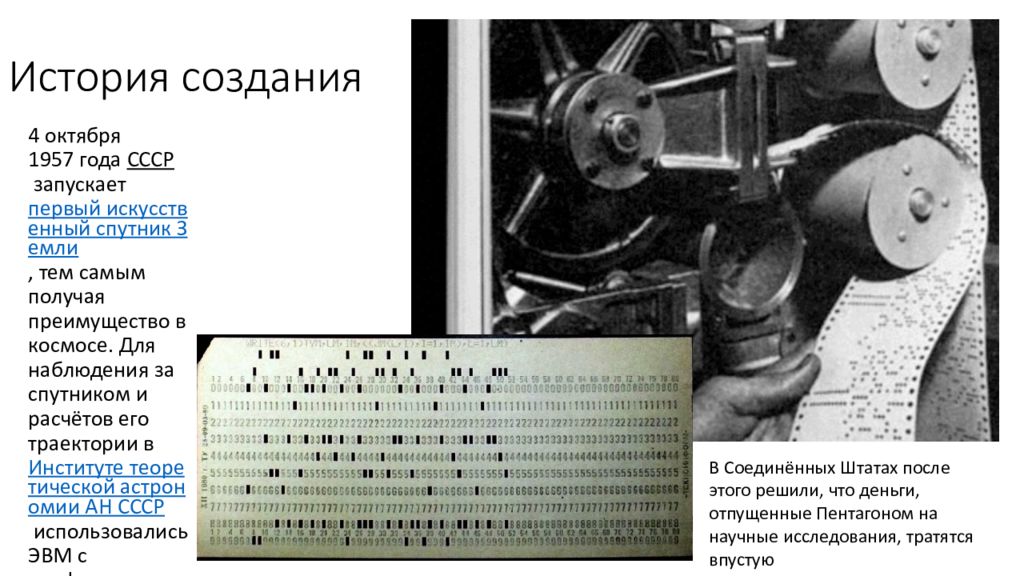

Слайд 41: История создания

4 октября 1957 года СССР запускает первый искусственный спутник Земли, тем самым получая преимущество в космосе. Для наблюдения за спутником и расчётов его траектории в Институте теоретической астрономии АН СССР использовались ЭВМ с перфолентами и перфокартами В Соединённых Штатах после этого решили, что деньги, отпущенные Пентагоном на научные исследования, тратятся впустую

Слайд 42: История создания

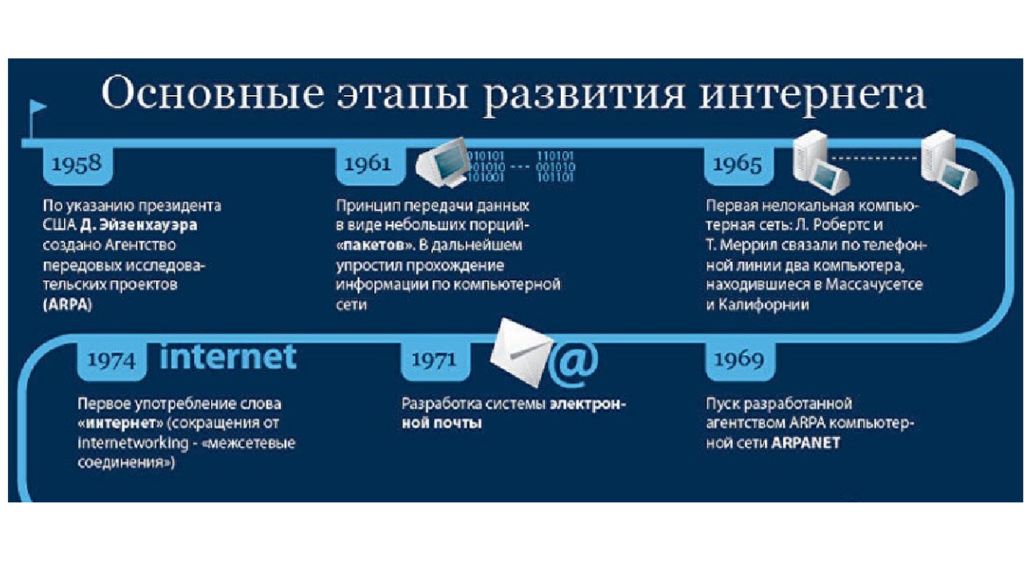

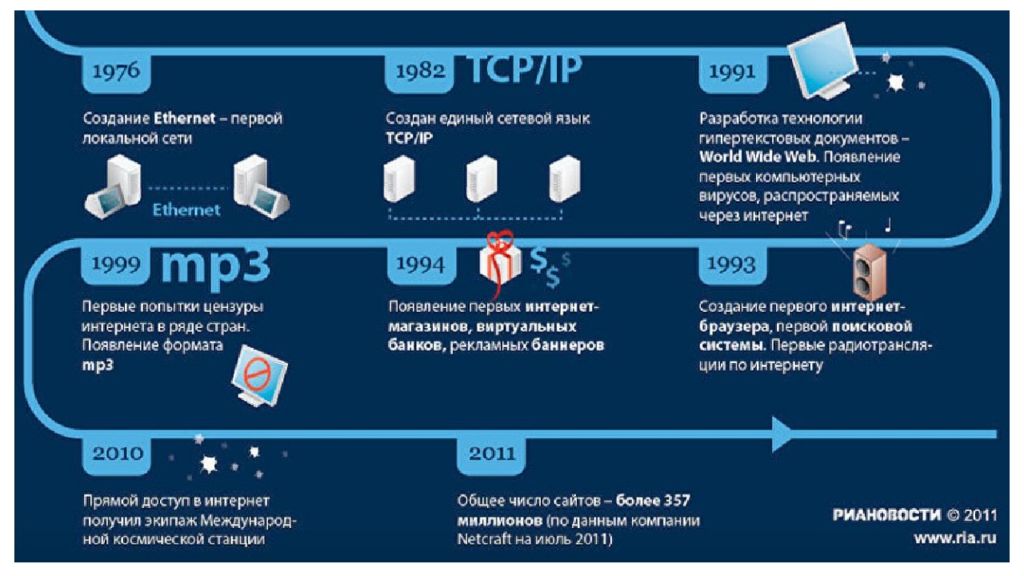

История создания Интернета насчитывает несколько десятилетий. Проект начался в начале 1960- х годов как исследовательский, инициированный Агентством перспективных исследовательских проектов ( ARPA ) Министерства обороны США, которое искало способ связать компьютерные системы вместе, чтобы они могли обмениваться информацией и ресурсами. В 1962 году психолог и компьютерный ученый Дж. К. Р. Ликлайдер стал первым директором Офиса по технологиям обработки информации ( IPTO ) в ARPA. Ликлайдер представлял себе глобальную сеть взаимосвязанных компьютеров, которая позволила бы исследователям и ученым обмениваться данными и сотрудничать в рамках проектов. В 1969 году был создан первый узел ARPANET между Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе ( UCLA ) и Стэнфордским исследовательским институтом ( SRI ). ARPANET была предшественницей современного Интернета и была спроектирована как децентрализованная сеть, способная выдержать ядерную атаку. В течение следующих нескольких лет сеть быстро развивалась, объединяя все больше университетов и исследовательских центров по всей территории США.

Слайд 43

В 1970 году в Чили был разработан и начал внедряться проект « Киберсин » (англ. Cybersyn ) — компьютерная сеть-кибернет, объединяющая в единую сеть 500 предприятий Чили под единое управление в президентском дворце « Ла Монеда » в Сантьяго. Проект централизованного компьютерного управления плановой экономикой, который строился в Чили при президенте Сальвадоре Альенде в 1970—1973 годах. Проект осуществлялся под руководством британского теоретика исследования операций Стаффорда Бира. Система использовалась для координации действий властей с целью противодействия протестам, и после переворота Пиночета 1973 года центр управления « Киберсина » был уничтожен

Слайд 44

В 1990- х годах Всемирная паутина была разработана британским компьютерным ученым Тимом Бернерсом-Ли, который работал в CERN, Европейской организации ядерных исследований. Бернерс-Ли разработал первый веб-браузер под названием WorldWideWeb и первый веб-сервер, которые позволили пользователям получать доступ к информации и обмениваться ею через Интернет.

Слайд 45: Терминология

Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок при взаимодействии программного обеспечения разнесённого в пространстве аппаратуры, соединённой тем или иным интерфейсом. Любая связь между устройствами возможна лишь благодаря протоколам. Они делятся на физические протоколы (регулируют то, как именно и какие сигналы будут идти от одного устройства к другому — например, импульсами по 5 вольт 100 раз в секунду или на определённой частоте радиосигналов) и логические протоколы, которые отвечают за смысл и передачу данных, когда связь уже установлена. Сетево́й протоко́л — набор правил и действий (очерёдности действий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами. Разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа связи. Интерфейс - 1. Место стыковки двух независимых объектов, систем. 2. Совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие функциональных устройств и/или программ в вычислительной системе (компьютере), а также взаимодействие их с пользователем.

Слайд 46

С психологической точки зрения, по А.Е. Войскунскому, человеческая активность в Интернете подчинена удовлетворению трех основных видов потребностей : коммуникативной (примеры - электронная почта, синхронные и асинхронные "чаты", конференции, листы рассылки, ньюсгруппы, "гостевые книги", форумы и т.п.); познавательной (примеры - навигация по Сети, чтение сетевой прессы, поиск конкретной информации или знакомство с текущими новостями, дистантное образование, выявление уязвимых веб-серверов с целью последующего "взлома" и т.п.); и игровой (примерами могут служить индивидуальное сражение с удаленным компьютером в традиционные спортивные игры типа шахмат, го и др., сражение в групповые традиционные азартные игры типа карточных, традиционная игра в шахматы, карты и др. с реальными партнерами посредством Интернета, индивидуальная или групповая игра в не имеющие традиционного аналога компьютерные игры - как азартные, так и интеллектуальные, игра в групповые ролевые игры и т.п.). К этим видам активности сводятся в конечном счете другие и виды деятельности посредством Интернета: к примеру, часто обсуждаемый в популярных и научных изданиях "электронный флирт" или распространенные в Интернете попытки изменения идентичности - это общение, причем с несомненными элементами игры.

Слайд 47

Точкой соприкосновения естественного и искусственного интеллектуальных миров является текстовая страница. Совокупность этих страниц образует мировую сетевую книгу. Каковы же качественно новые возможности компьютерной страницы из электронной книги? Во-первых, в условиях информатизации и наличия глобальных информационных сетей компьютерная книга становится составной частью глобального информационного массива; Во-вторых, невиданная мобильность и изменчивость содержания и оформления компьютерной страницы буквально подталкивают читателя-зрителя к диалогу с ней; В-третьих, принципиально по-иному начинает действовать ее потенциальная сверх-ёмкость, обеспечиваемая глобальной сетью баз данных, баз знаний и экспертных систем, к которым можно подключить каждую индивидуальную экранную книгу, сделав ее книгой “тысячи и одного автора”. В-четвертых, компьютерная страница непредсказуемым образом расширяет социокультурный диапазон. Речь идет о непредсказуемости в смысле перехода от жестко фиксированного текста, характерного для классической письменной культуры, к “мягкому” тексту на экране компьютера с его мгновенной готовностью к трансформации. Все эти и другие неназванные особенности сетевой текстовой страницы определяют ранее не существовавшее качество текста. Они превращают текст в гипертекст. Гипертекст обеспечивает функционирование чрезмерной смысловой избыточности в электронном пространстве. Коммуникация осуществляется в условиях множественного, фрагментарного дискурса, который постоянно разрастается и осваивает новые форматы (текст перестает быть только текстом, видео и звук являются его неотъемлемыми частями).

Слайд 48

Проблема современности связана с нарушением целостности мировосприятия, возникновением множественных, дополнительных друг другу структур знания. Элементы такого знания взаимодействуют на различных уровнях и образуют "рассеянные", " децентрированные " конфигурации. Множество сообщений не укладывается в жесткие иерархические структуры, а складывается в мозаику. Внутри мозаичных структур могут существовать как неупорядоченные, так и относительно упорядоченные области. Подобные наслоения требуют гибких сетевых структур, таких как гипертекст. Компьютер, предназначавшийся для упорядочения больших потоков информации и обеспечения рациональной коммуникации, став элементом информационно интеллектуальных сетей (Интернет), стал усиливать неопределенность и асимметричность коммуникации.

Слайд 49

Информационная картина современного мира строится из распадающихся фрагментов Текста культуры, конструируясь по принципу монтажа или коллажа. Тем не менее, познающий субъект стремится воссоздать целостность культуры, придать ей некую, пусть свободную и аморфную, но форму. В условиях хаотичных, распределенных структур существования нелинейный текст, рассредоточенный в пространстве, дает возможность свести множества значений воедино во времени и тем самым обеспечить целостность восприятия. Вероятно, поэтому идея гипертекста приобретает такую популярность. Ведь гипертекст фиксируя ускользающие значения в виде гибких связей-переходов, позволяет избежать строгой последовательности, но, вместе с тем, обозначив "отсутствие" целостности, превращает ее в "присутствие".

Слайд 50

Гиперте́кст (от греч. ὑπ έρ – сверх) — это вид текста, существующий только в электронном виде. Его основным отличием от обычного текста является наличие гиперссылок (электронных ссылок), которые позволяют по одному щелчку переходить на другие электронные документы. До появления электронных ссылок гипертекста не существовало. Ближайшим аналогом гипертекста может быть обычная энциклопедия. Том энциклопедии составлен из небольших статей на определенные темы, а в каждой статье могут содержаться ссылки на другие статьи. Гипертексты, в отличие от печатной энциклопедии-книги, представляют собой электронные документы. С гипертекстами можно работать только на компьютере, в печатном виде гипертексты не существуют.

Слайд 51

Первые последовательности текстов имели линейную структуру, то есть тексты шли одни за другим. До появления компьютеров основной формой гипертекста были энциклопедии, в которых уже не было линейного принципа, то есть положение статьи не играло никакой роли. Появления гипертекста в компьютерной сети (правда, без использования этого термина) предсказал ещё в 1945 году Вэннивар Буш в своей статье в журнале The Atlantic Monthly. Там же было предсказано и появление огромных гипертекстовых онлайн-энциклопедий типа Википедии. Тед Нельсон впервые использовал термин «гипертекст» в 1964 году в докладе «Файловая структура для сложного, меняющегося и окончательно неопределимого» ( англ. A File Structure for the Complex, The Changing, And the Indeterminate ). В своём докладе он сказал следующее: Позвольте мне ввести слово «гипертекст» для обозначения совокупности письменного или изобразительного материала, взаимосвязанного таким сложным образом, что его невозможно было бы удобно представить или отобразить на бумаге. Он может содержать резюме или карты его содержания и их взаимосвязей; он может содержать аннотации, дополнения и сноски от учёных, которые его изучили.

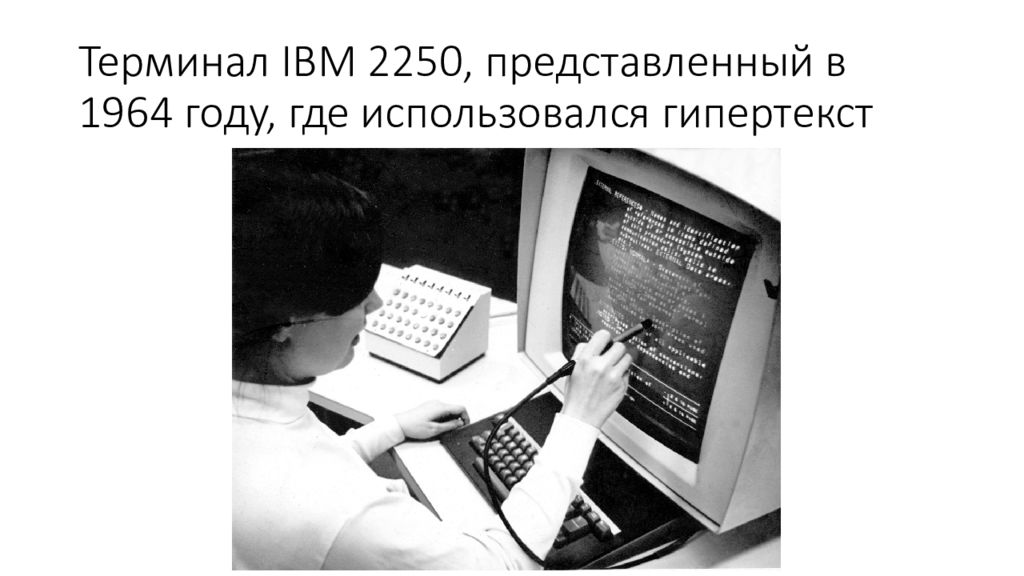

Слайд 52: Терминал IBM 2250, представленный в 1964 году, где использовался гипертекст

Последний слайд презентации: ЭЛЕКТРОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ: Источник

https://maxbooks.ru/earlyprint.htm https://maxbooks.ru/movable-type.htm https://vk.com/@eco_ethno_canvas-kratkaya-istoriya-pechati-po-tkani-ili-zarozhdenie-i-razviti https://studfile.net/preview/5826207/page:16/ дописать про сети https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 https://dzen.ru/a/Y_hZwBYoRFtysDAy https://www.itc.by/chto-takoe-server/ https://ru.wikipedia.org/wiki/ Электросвязь https://pikabu.ru/story/yazyik_perfokart_prapradedushka_kompyuterov_4212053 https:// ru.wikipedia.org/wiki/ Протокол_передачи_данных