Первый слайд презентации: ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Левитский Валерий Евгеньевич кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения»

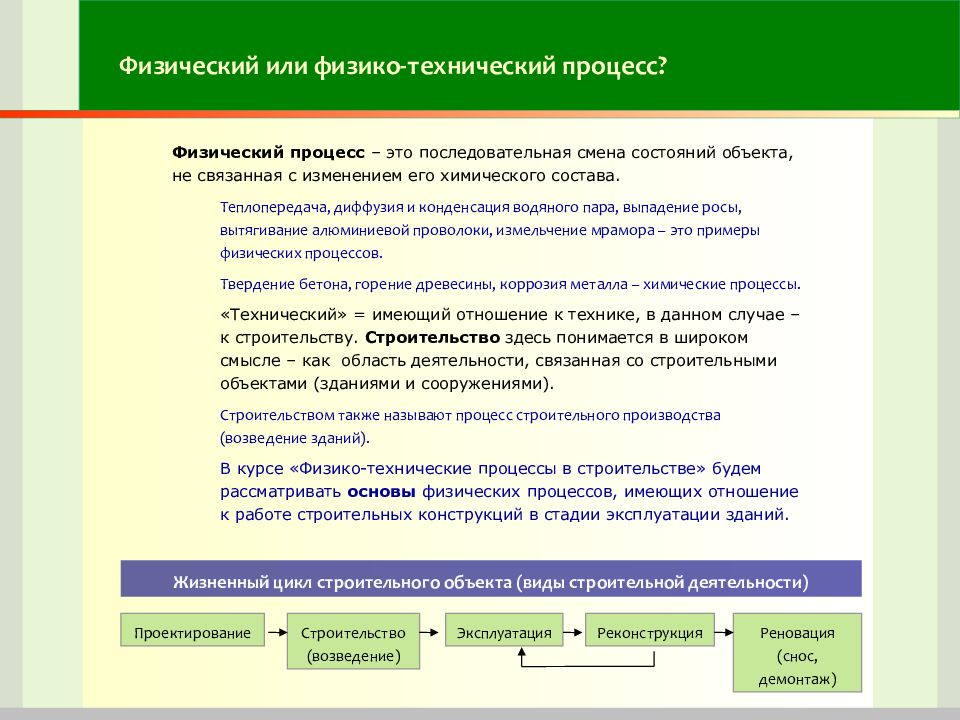

Физический процесс – это последовательная смена состояний объекта, не связанная с изменением его химического состава. Теплопередача, диффузия и конденсация водяного пара, выпадение росы, вытягивание алюминиевой проволоки, измельчение мрамора – это примеры физических процессов. Твердение бетона, горение древесины, коррозия металла – химические процессы. «Технический» = имеющий отношение к технике, в данном случае – к строительству. Строительство здесь понимается в широком смысле – как область деятельности, связанная со строительными объектами (зданиями и сооружениями). Строительством также называют процесс строительного производства (возведение зданий). В курсе «Физико-технические процессы в строительстве» будем рассматривать основы физических процессов, имеющих отношение к работе строительных конструкций в стадии эксплуатации зданий. Жизненный цикл строительного объекта (виды строительной деятельности) Проектирование Строительство (возведение) Эксплуатация Реновация (снос, демонтаж) Реконструкция

Слайд 4: Дисциплина «Физико-технические процессы в строительстве»

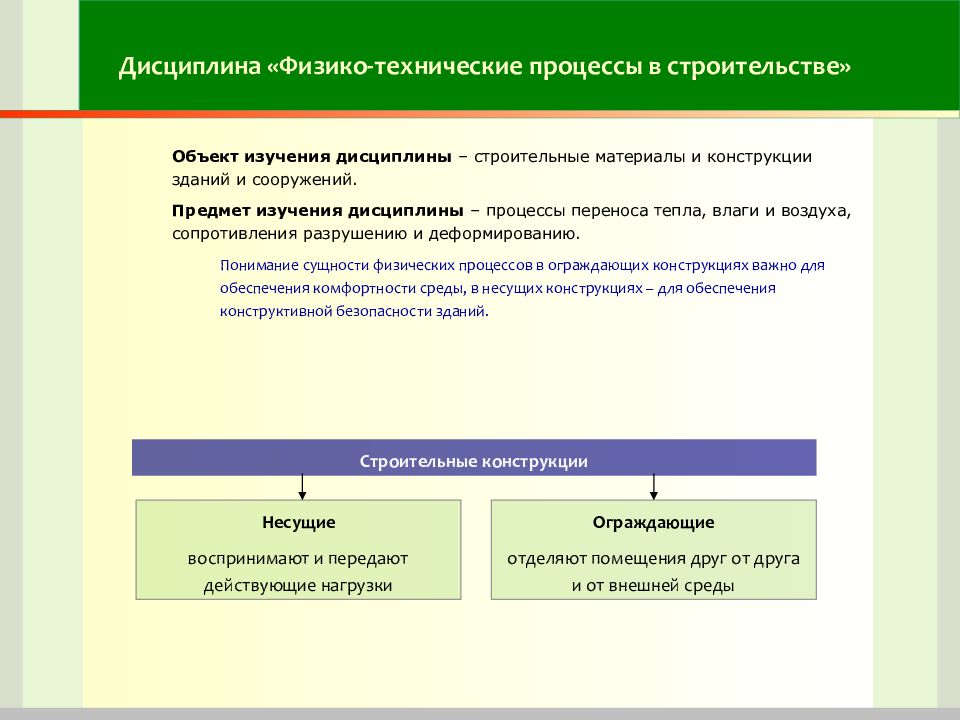

Объект изучения дисциплины – строительные материалы и конструкции зданий и сооружений. Предмет изучения дисциплины – процессы переноса тепла, влаги и воздуха, сопротивления разрушению и деформированию. Понимание сущности физических процессов в ограждающих конструкциях важно для обеспечения комфортности среды, в несущих конструкциях – для обеспечения конструктивной безопасности зданий. Строительные конструкции Несущие воспринимают и передают действующие нагрузки Ограждающие отделяют помещения друг от друга и от внешней среды

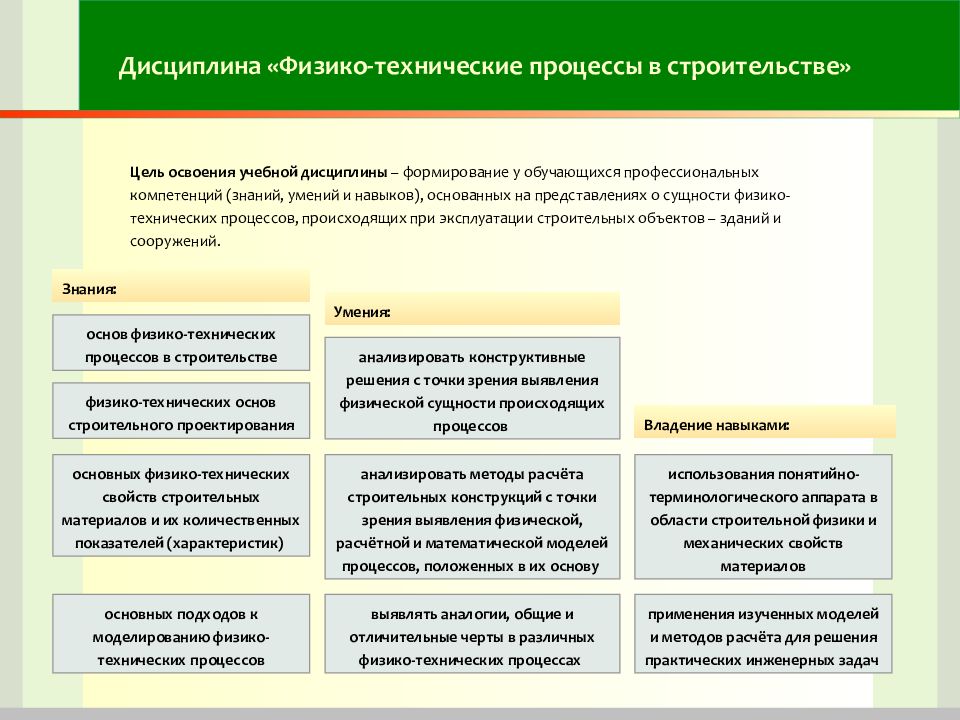

Слайд 5: Дисциплина «Физико-технические процессы в строительстве»

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков), основанных на представлениях о сущности физико-технических процессов, происходящих при эксплуатации строительных объектов – зданий и сооружений. анализировать конструктивные решения с точки зрения выявления физической сущности происходящих процессов анализировать методы расчёта строительных конструкций с точки зрения выявления физической, расчётной и математической моделей процессов, положенных в их основу выявлять аналогии, общие и отличительные черты в различных физико-технических процессах физико-технических основ строительного проектирования основных физико-технических свойств строительных материалов и их количественных показателей (характеристик) основных подходов к моделированию физико-технических процессов использования понятийно-терминологического аппарата в области строительной физики и механических свойств материалов применения изученных моделей и методов расчёта для решения практических инженерных задач Знания: Умения: Владение навыками: основ физико-технических процессов в строительстве

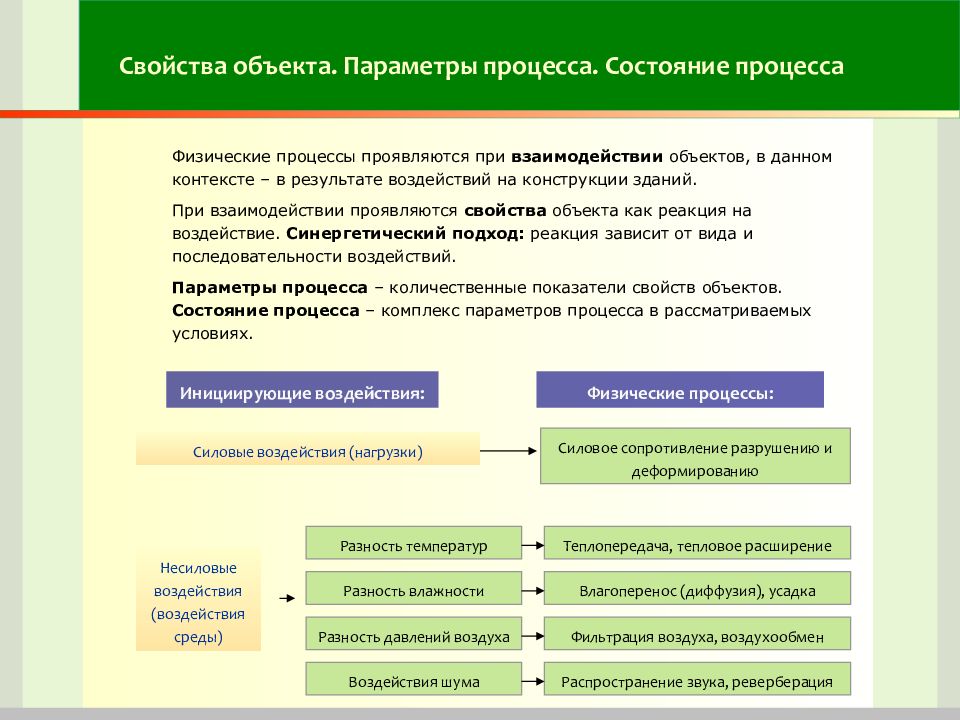

Слайд 6: Свойства объекта. Параметры процесса. Состояние процесса

Физические процессы проявляются при взаимодействии объектов, в данном контексте – в результате воздействий на конструкции зданий. При взаимодействии проявляются свойства объекта как реакция на воздействие. Синергетический подход: реакция зависит от вида и последовательности воздействий. Параметры процесса – количественные показатели свойств объектов. Состояние процесса – комплекс параметров процесса в рассматриваемых условиях. Инициирующие воздействия: Силовые воздействия (нагрузки) Разность температур Разность влажности Теплопередача, тепловое расширение Несиловые воздействия (воздействия среды) Разность давлений воздуха Воздействия шума Силовое сопротивление разрушению и деформированию Влагоперенос (диффузия), усадка Фильтрация воздуха, воздухообмен Распространение звука, реверберация Физические процессы:

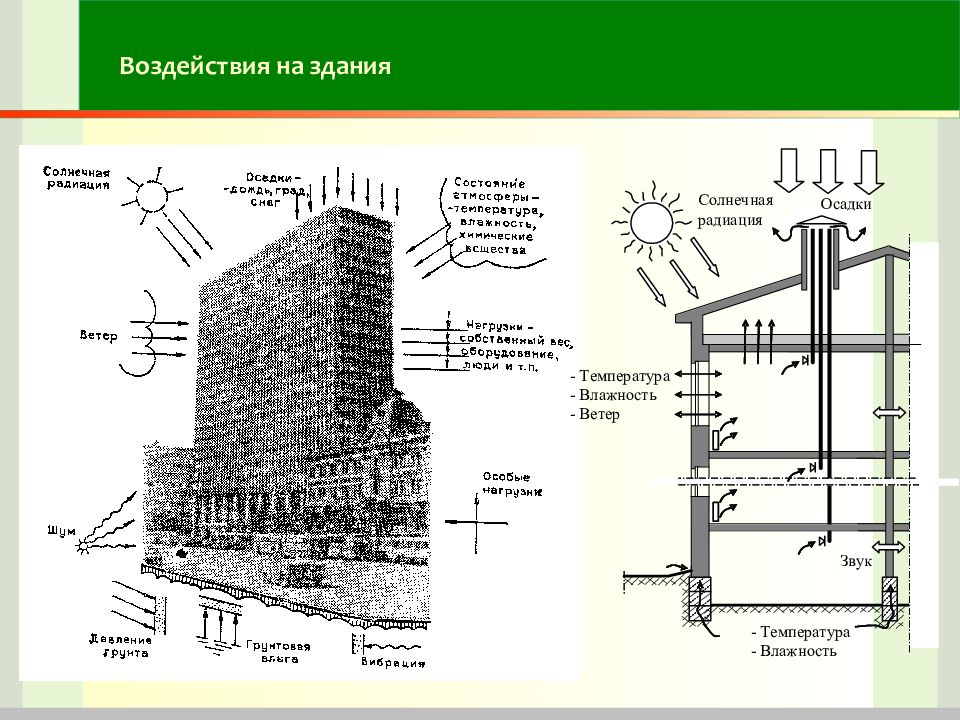

Слайд 7: Воздействия на здания

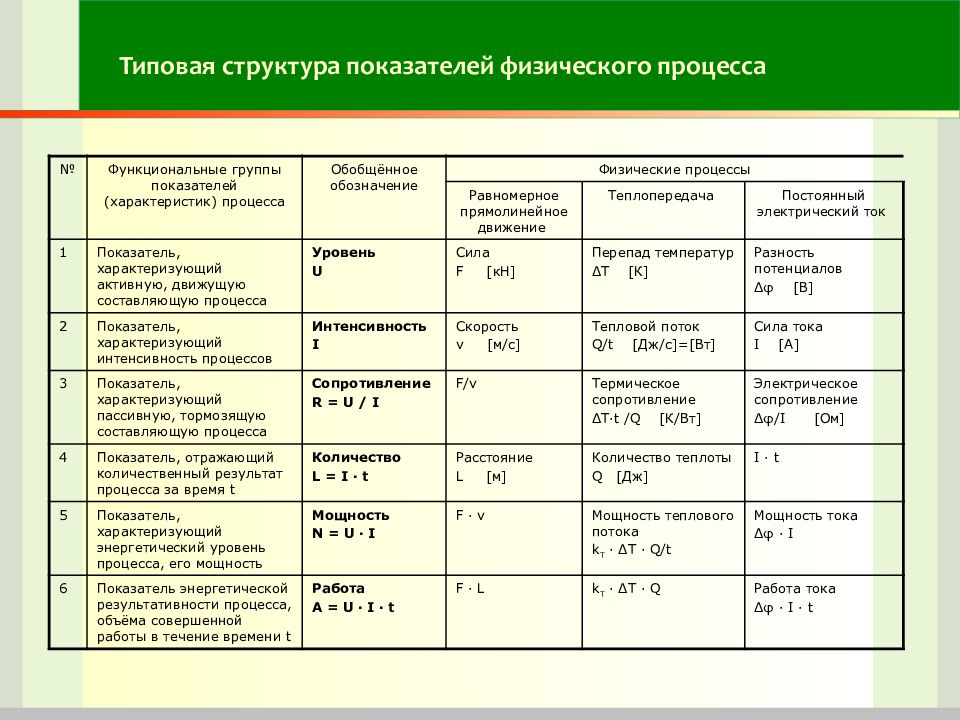

Слайд 8: Типовая структура показателей физического процесса

№ Функциональные группы показателей (характеристик) процесса Обобщённое обозначение Физические процессы Равномерное прямолинейное движение Теплопередача Постоянный электрический ток 1 Показатель, характеризующий активную, движущую составляющую процесса Уровень U Сила F [ кН ] Перепад температур ΔТ [ К ] Разность потенциалов Δφ [ В ] 2 Показатель, характеризующий интенсивность процессов Интенсивность I Скорость v [ м/с ] Тепловой поток Q/t [ Дж/с ] = [ Вт ] Сила тока I [ А ] 3 Показатель, характеризующий пассивную, тормозящую составляющую процесса Сопротивление R = U / I F/v Термическое сопротивление ΔT · t / Q [ К/Вт ] Электрическое сопротивление Δφ/I [ Ом ] 4 Показатель, отражающий количественный результат процесса за время t Количество L = I · t Расстояние L [ м ] Количество теплоты Q [ Дж ] I · t 5 Показатель, характеризующий энергетический уровень процесса, его мощность Мощность N = U · I F · v Мощность теплового потока k T · ΔT · Q/t Мощность тока Δφ · I 6 Показатель энергетической результативности процесса, объёма совершенной работы в течение времени t Работа А = U · I · t F · L k T · ΔT · Q Работа тока Δφ · I · t

Слайд 9: Науки о физико-технических процессах в строительстве

Строительные науки Строительная физика Физика среды и ограждающих конструкций Строительная теплофизика Теплопередача Теплоустойчивость Воздухопроницание Паропроницание Микроклимат Строительная механика, строительные конструкции Строительное материаловедение (строительная химия, процессы формирования структуры материала, коррозионные процессы и др.) Архитектурно-строительная акустика Строительная светотехника Архитектурная акустика – акустика залов Строительная акустика – защита от шума Естественное и искусственное освещение Строительная климатология Механика грунтов, основания и фундаменты Инженерное обеспечение зданий Отопление Вентиляция Водоснабжение Водоотведение Вертикальный транспорт

Слайд 10: Модели физических процессов

Теоретические модели физических процессов Мотивированно принятые гипотезы и предпосылки Непосредственно наблюдаемые физические процессы Физическая модель Расчётная модель Математическая модель Описание процесса в физически содержательных терминах Функциональные зависимости, уравнения и методы их решения

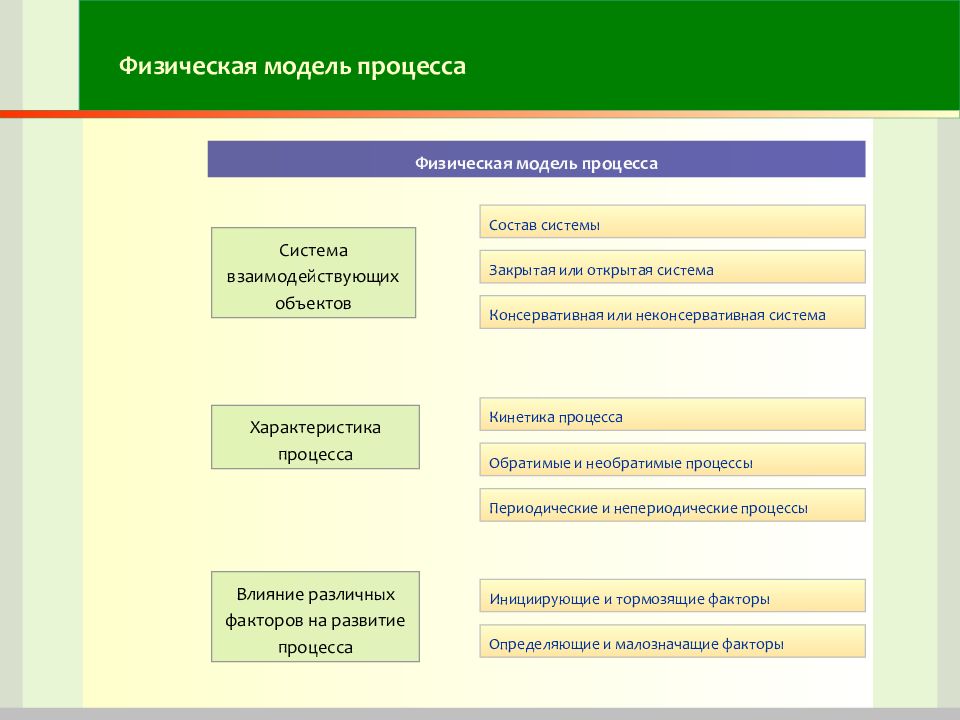

Слайд 11: Физическая модель процесса

Физическая модель процесса Система взаимодействующих объектов Состав системы Влияние различных факторов на развитие процесса Закрытая или открытая система Консервативная или неконсервативная система Инициирующие и тормозящие факторы Определяющие и малозначащие факторы Характеристика процесса Обратимые и необратимые процессы Периодические и непериодические процессы Кинетика процесса

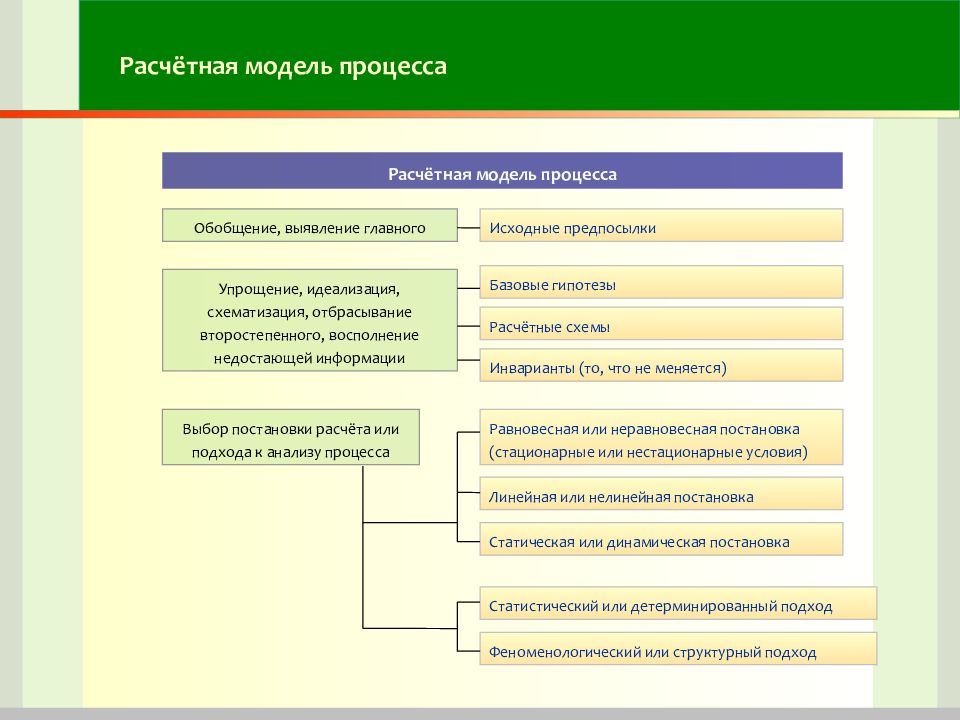

Слайд 12: Расчётная модель процесса

Обобщение, выявление главного Расчётная модель процесса Исходные предпосылки Упрощение, идеализация, схематизация, отбрасывание второстепенного, восполнение недостающей информации Базовые гипотезы Инварианты (то, что не меняется) Расчётные схемы Выбор постановки расчёта или подхода к анализу процесса Равновесная или неравновесная постановка (стационарные или нестационарные условия) Линейная или нелинейная постановка Статическая или динамическая постановка Статистический или детерминированный подход Феноменологический или структурный подход

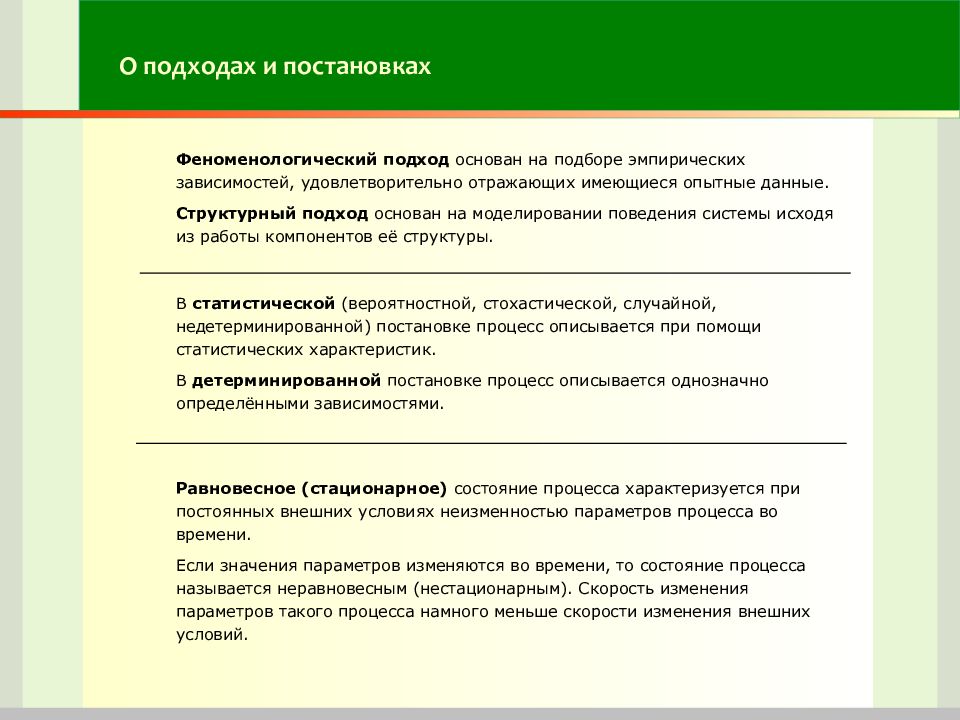

Слайд 13: О подходах и постановках

Феноменологический подход основан на подборе эмпирических зависимостей, удовлетворительно отражающих имеющиеся опытные данные. Структурный подход основан на моделировании поведения системы исходя из работы компонентов её структуры. В статистической (вероятностной, стохастической, случайной, недетерминированной) постановке процесс описывается при помощи статистических характеристик. В детерминированной постановке процесс описывается однозначно определёнными зависимостями. Равновесное (стационарное) состояние процесса характеризуется при постоянных внешних условиях неизменностью параметров процесса во времени. Если значения параметров изменяются во времени, то состояние процесса называется неравновесным (нестационарным). Скорость изменения параметров такого процесса намного меньше скорости изменения внешних условий.

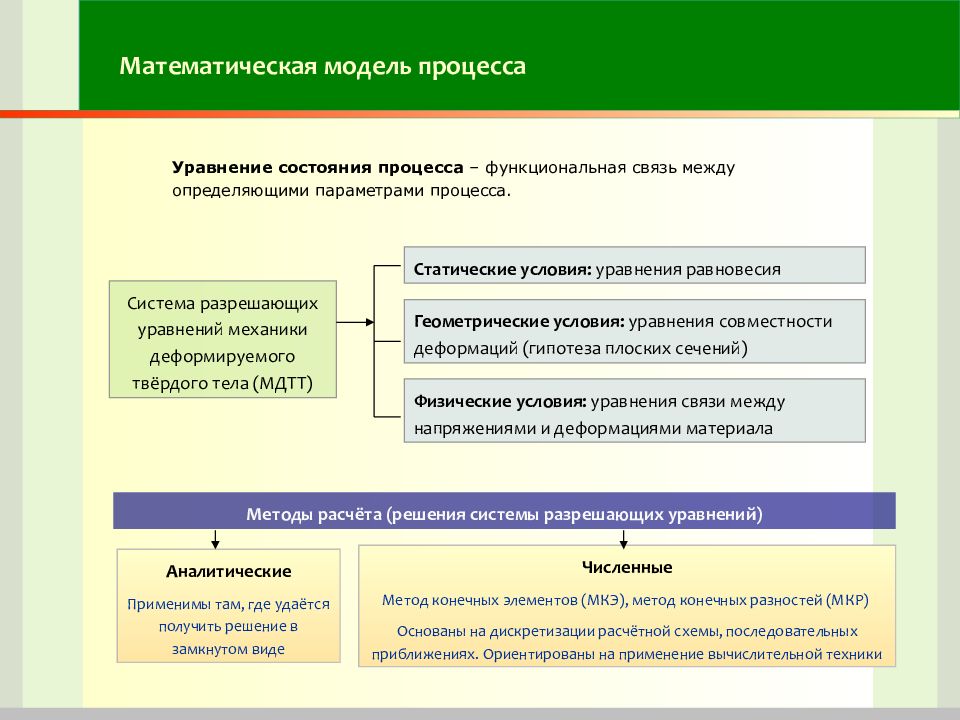

Слайд 14: Математическая модель процесса

Уравнение состояния процесса – функциональная связь между определяющими параметрами процесса. Статические условия: уравнения равновесия Геометрические условия: уравнения совместности деформаций (гипотеза плоских сечений) Физические условия: уравнения связи между напряжениями и деформациями материала Система разрешающих уравнений механики деформируемого твёрдого тела (МДТТ) Аналитические Применимы там, где удаётся получить решение в замкнутом виде Методы расчёта (решения системы разрешающих уравнений) Численные Метод конечных элементов (МКЭ), метод конечных разностей (МКР) Основаны на дискретизации расчётной схемы, последовательных приближениях. Ориентированы на применение вычислительной техники

Слайд 15: Достоверность и инженерная обозримость методов расчёта

Достоверность разработанных моделей и методов расчёта обеспечивается удовлетворительным соответствием результатов расчёта и эксперимента. Инженерная обозримость методов расчёта. Нормативные методы. Метод или методика расчёта?

Слайд 17: Лабораторная работа №1 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ ОГРАЖДАЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Процессы теплопередачи

Слайд 18: Теплопроводность, конвекция, излучение

Необходимое условие для возникновения теплопередачи – разность температур в среде, при этом перемещение тепла (тепловой поток) происходит в направлении более низкой температуры. Элементарные процессы переноса теплоты (виды теплопередачи) Перенос энергии микро частицами: в твёрдых телах (диэлектриках) и жидкостях – упругими волнами, в газах – диффузией атомов, в металлах – диффузией электронов. Перенос энергии макро скопическим объёмами – движущимися частицами жидкости или газа. Перенос энергии в виде электромагнитных волн между взаимно излучающими поверхностями с превращением тепловой энергии в лучистую и обратно. Может происходить в газообразной среде и даже в вакууме (например, в космосе). Естественная конвекция: движение частиц среды вызвано разностью температур. Вынужденная конвекция: движение частиц среды вызвано внешним воздействием (напр., вентилятором). В реальности перенос теплоты осуществляется одновременно различными способами (сложный теплообмен). Теплопроводность Конвекция Излучение

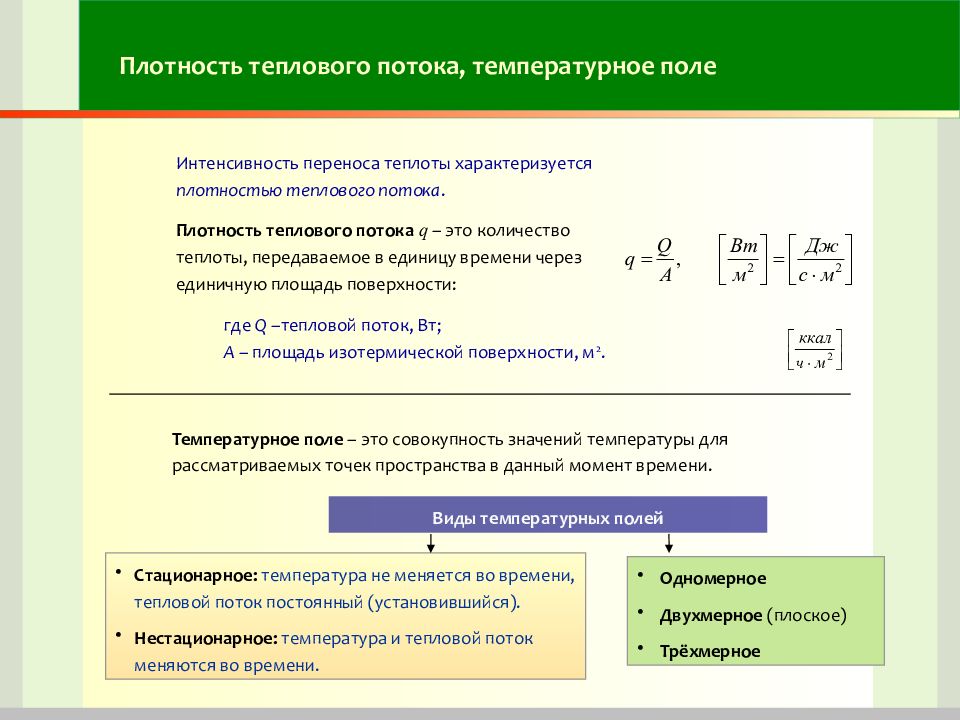

Слайд 19: Плотность теплового потока, температурное поле

Интенсивность переноса теплоты характеризуется плотностью теплового потока. Плотность теплового потока q – это количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единичную площадь поверхности: где Q – тепловой поток, Вт; А – площадь изотермической поверхности, м 2. Температурное поле – это совокупность значений температуры для рассматриваемых точек пространства в данный момент времени. Виды температурных полей Стационарное: температура не меняется во времени, тепловой поток постоянный (установившийся). Нестационарное: температура и тепловой поток меняются во времени. Одномерное Двухмерное (плоское) Трёхмерное

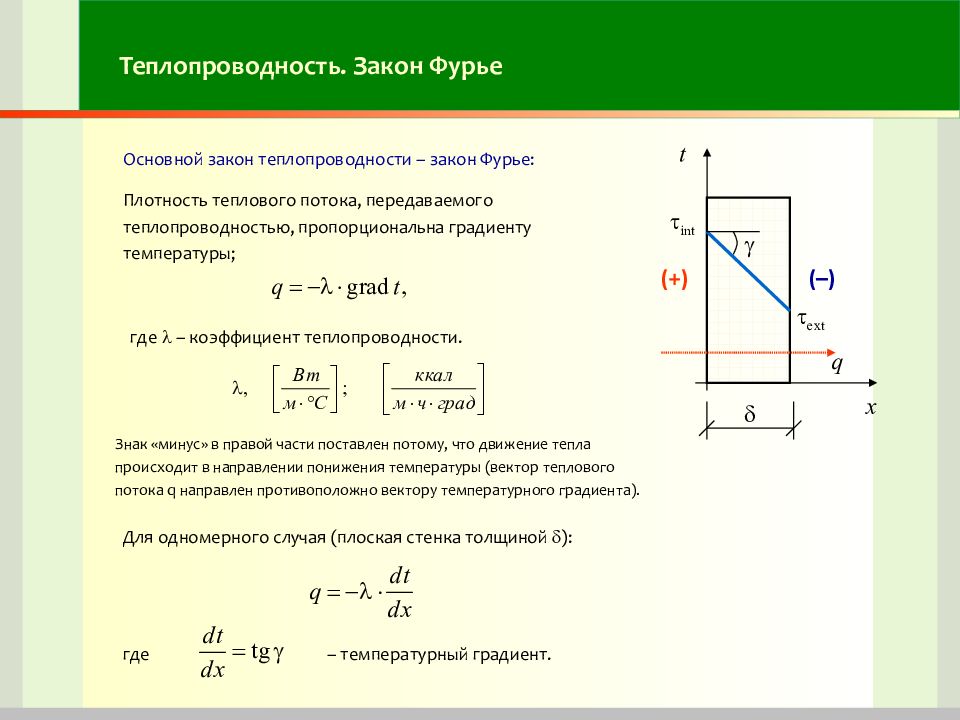

Слайд 20: Теплопроводность. Закон Фурье

Основной закон теплопроводности – закон Фурье: Плотность теплового потока, передаваемого теплопроводностью, пропорциональна градиенту температуры; Знак «минус» в правой части поставлен потому, что движение тепла происходит в направлении понижения температуры (вектор теплового потока q направлен противоположно вектору температурного градиента). где – коэффициент теплопроводности. Для одномерного случая (плоская стенка толщиной ): – температурный градиент. х t in t ex t (+) ( – ) q где

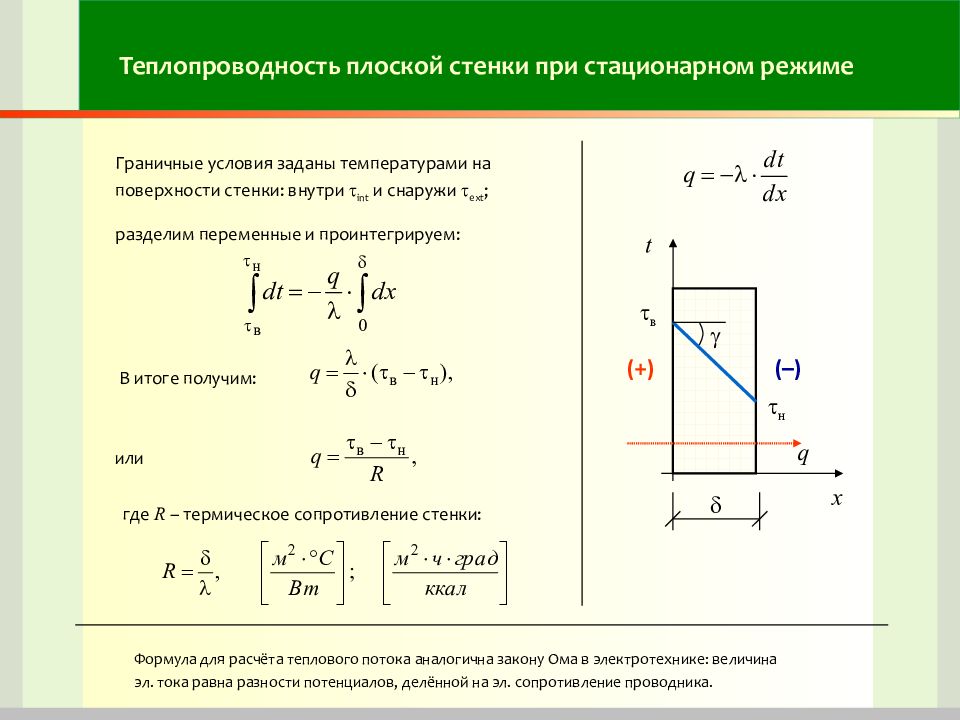

Слайд 21: Теплопроводность плоской стенки при стационарном режиме

Граничные условия заданы температурами на поверхности стенки: внутри int и снаружи ext ; разделим переменные и проинтегрируем: В итоге получим: где R – термическое сопротивление стенки: Формула для расчёта теплового потока аналогична закону Ома в электротехнике: величина эл. тока равна разности потенциалов, делённой на эл. сопротивление проводника. или х t в н (+) ( – ) q

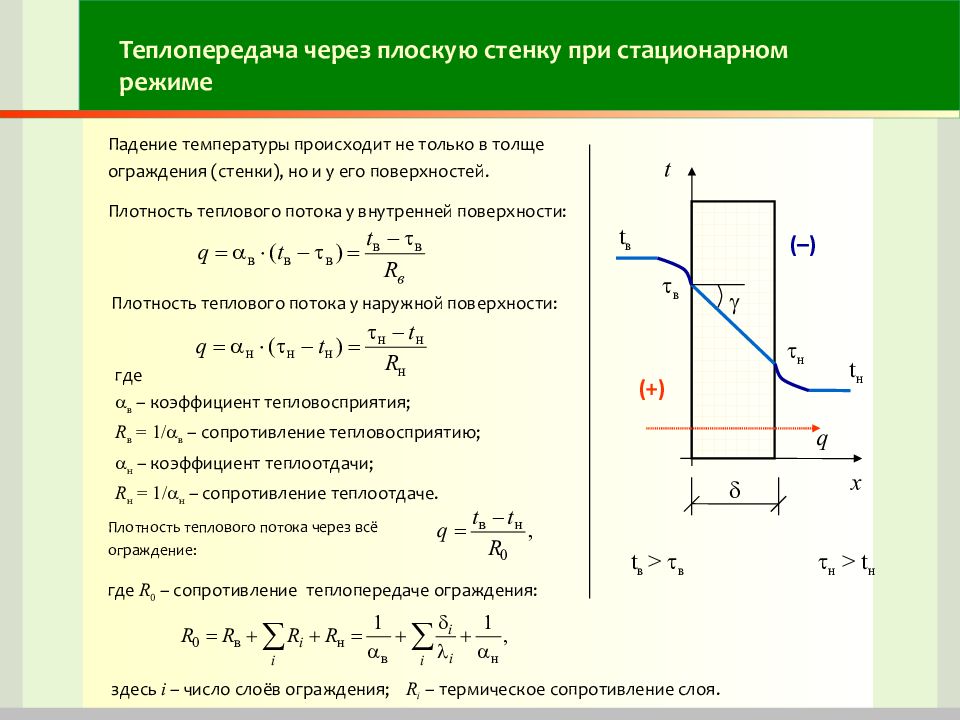

Слайд 22: Теплопередача через плоскую стенку при стационарном режиме

Падение температуры происходит не только в толще ограждения (стенки), но и у его поверхностей. Плотность теплового потока у внутренней поверхности: где в – коэффициент тепловосприятия; R в = 1/ в – сопротивление тепловосприятию; н – коэффициент теплоотдачи; R н = 1/ н – сопротивление теплоотдаче. х t в н (+) ( – ) q t н t в t в > в н > t н Плотность теплового потока у наружной поверхности: где R 0 – сопротивление теплопередаче ограждения: здесь i – число слоёв ограждения; R i – термическое сопротивление слоя. Плотность теплового потока через всё ограждение:

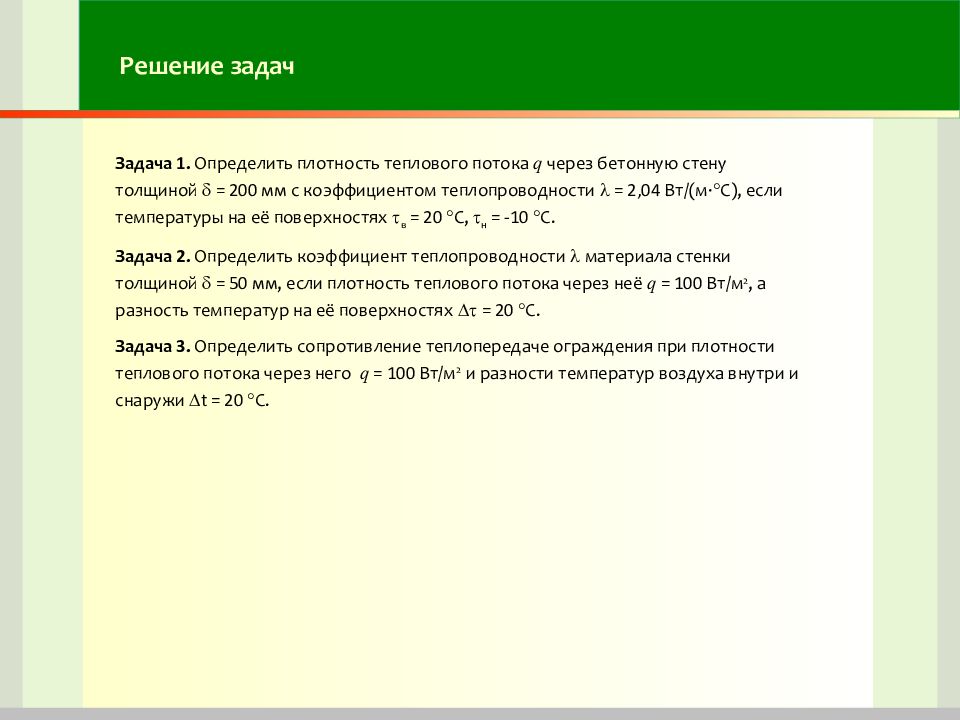

Слайд 23: Решение задач

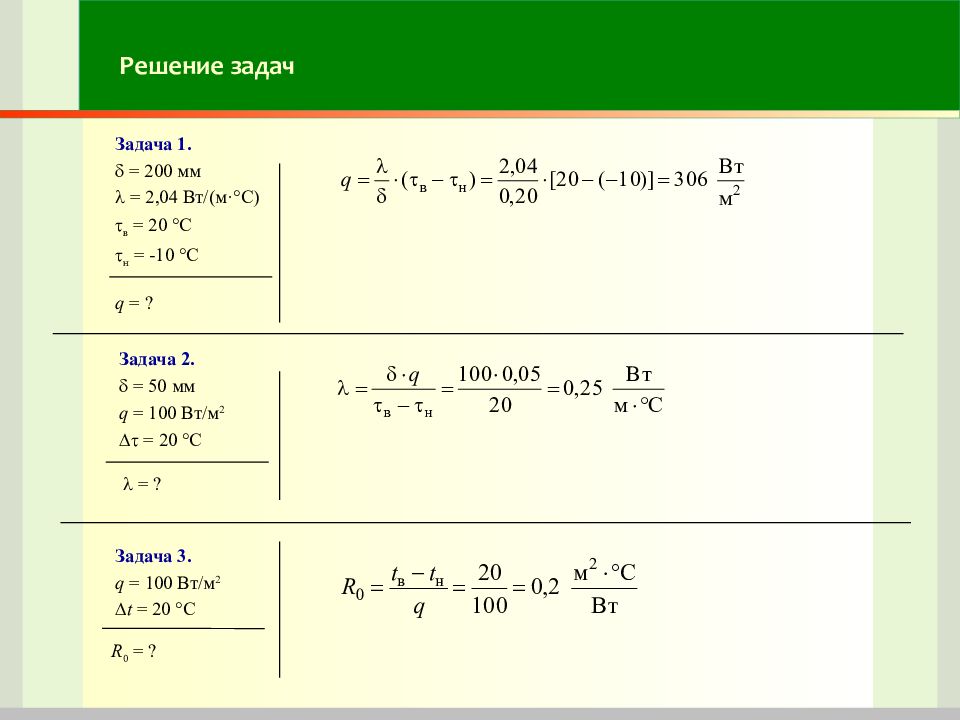

Задача 1. Определить плотность теплового потока q через бетонную стену толщиной = 200 мм с коэффициентом теплопроводности = 2,04 Вт/(м · С), если температуры на её поверхностях в = 20 С, н = -10 С. Задача 2. Определить коэффициент теплопроводности материала стенки толщиной = 50 мм, если плотность теплового потока через неё q = 100 Вт/м 2, а разность температур на её поверхностях = 20 С. Задача 3. Определить сопротивление теплопередаче ограждения при плотности теплового потока через него q = 100 Вт/м 2 и разности температур воздуха внутри и снаружи t = 20 С.

Слайд 24: Решение задач

Задача 1. = 200 мм = 2,04 Вт/(м · С) в = 20 С н = -10 С q = ? Задача 2. = 50 мм q = 100 Вт/м 2 = 20 С = ? R 0 = ? Задача 3. q = 100 Вт/м 2 t = 20 С

Слайд 25: Решение задач

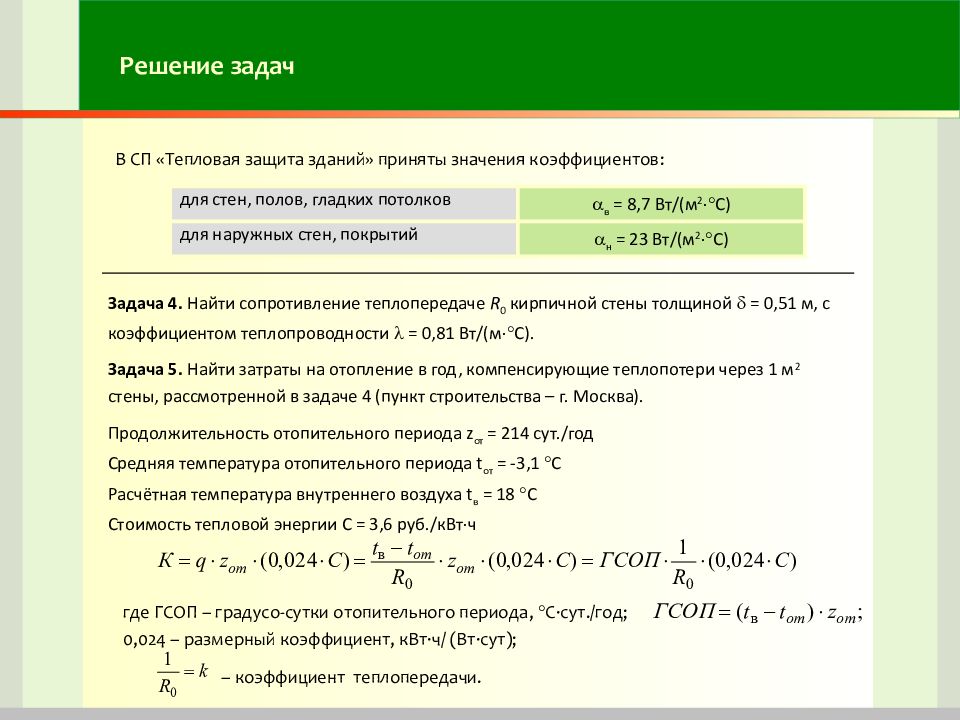

В СП «Тепловая защита зданий» приняты значения коэффициентов: для стен, полов, гладких потолков в = 8, 7 Вт/(м 2 · С) для наружных стен, покрытий н = 23 Вт/(м 2 · С) Задача 4. Найти сопротивление теплопередаче R 0 кирпичной стены толщиной = 0,51 м, с коэффициентом теплопроводности = 0,81 Вт/(м · С). Задача 5. Найти затраты на отопление в год, компенсирующие теплопотери через 1 м 2 стены, рассмотренной в задаче 4 (пункт строительства – г. Москва). Продолжительность отопительного периода z от = 214 сут./год Средняя температура отопительного периода t от = -3,1 С Расчётная температура внутреннего воздуха t в = 18 С Стоимость тепловой энергии С = 3,6 руб./кВт · ч где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, С · сут./год; 0,024 – размерный коэффициент, кВт · ч/ (Вт · сут); – коэффициент теплопередачи.

Слайд 26: Оценка экономической эффективности повышения теплозащиты ограждающих конструкций зданий

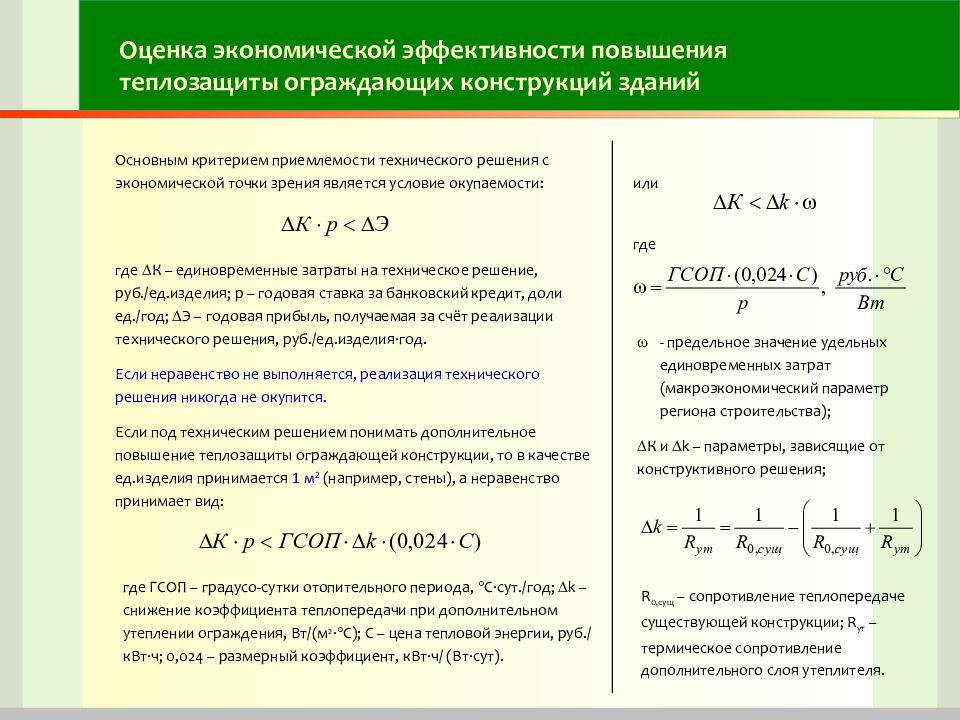

Основным критерием приемлемости технического решения с экономической точки зрения является условие окупаемости: где К – единовременные затраты на техническое решение, руб./ед.изделия; р – годовая ставка за банковский кредит, доли ед./год; Э – годовая прибыль, получаемая за счёт реализации технического решения, руб./ед.изделия · год. Если неравенство не выполняется, реализация технического решения никогда не окупится. Если под техническим решением понимать дополнительное повышение теплозащиты ограждающей конструкции, то в качестве ед.изделия принимается 1 м 2 (например, стены), а неравенство принимает вид: где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, С · сут./год; k – снижение коэффициента теплопередачи при дополнительном утеплении ограждения, Вт/(м 2 · С); С – цена тепловой энергии, руб./кВт · ч; 0,024 – размерный коэффициент, кВт · ч/ (Вт · сут). или где - предельное значение удельных единовременных затрат (макроэкономический параметр региона строительства); К и k – параметры, зависящие от конструктивного решения; R 0,сущ – сопротивление теплопередаче существующей конструкции; R ут – термическое сопротивление дополнительного слоя утеплителя.

Слайд 27: Решение задач

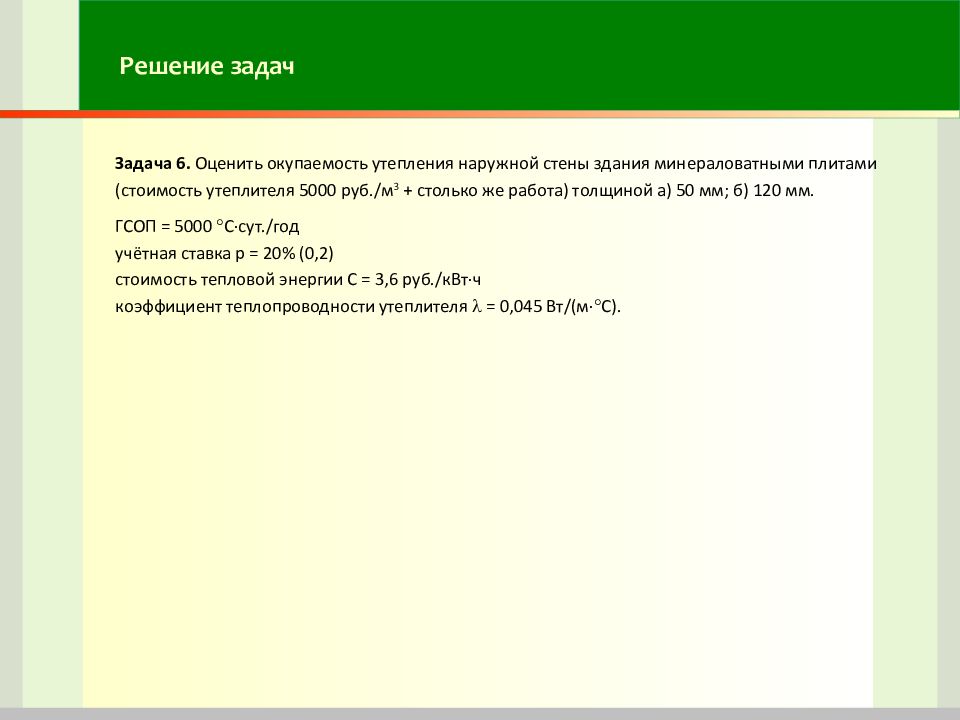

Задача 6. Оценить окупаемость утепления наружной стены здания минераловатными плитами (стоимость утеплителя 5000 руб./м 3 + столько же работа) толщиной а) 50 мм; б) 120 мм. ГСОП = 5000 С · сут./год учётная ставка р = 20% (0,2) стоимость тепловой энергии С = 3,6 руб./кВт · ч коэффициент теплопроводности утеплителя = 0,045 Вт/(м · С).

Слайд 28: Распределение температуры в многослойном ограждении

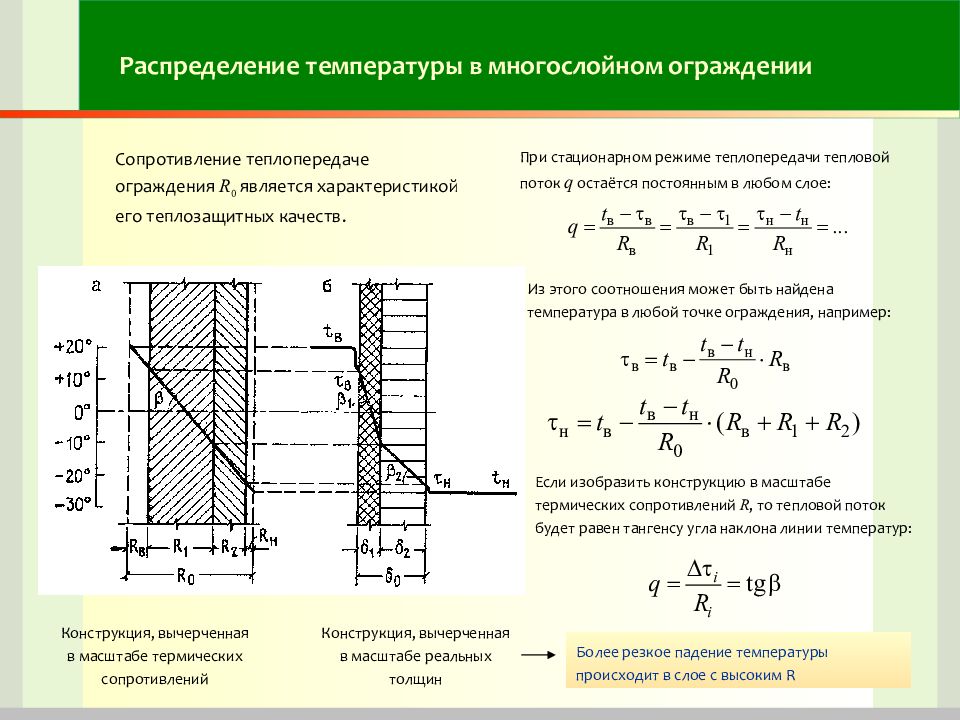

Сопротивление теплопередаче ограждения R 0 является характеристикой его теплозащитных качеств. Конструкция, вычерченная в масштабе термических сопротивлений Конструкция, вычерченная в масштабе реальных толщин При стационарном режиме теплопередачи тепловой поток q остаётся постоянным в любом слое: Если изобразить конструкцию в масштабе термических сопротивлений R, то тепловой поток будет равен тангенсу угла наклона линии температур: Более резкое падение температуры происходит в слое с высоким R Из этого соотношения может быть найдена температура в любой точке ограждения, например:

Слайд 29: Решение задач

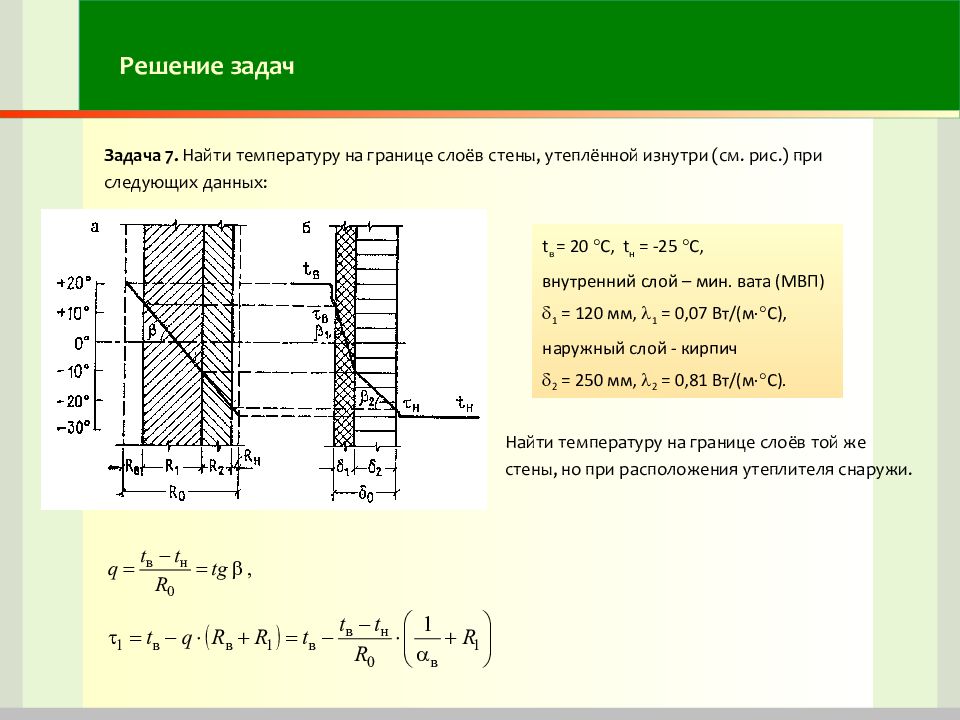

Задача 7. Найти температуру на границе слоёв стены, утеплённой изнутри (см. рис.) при следующих данных: t в = 20 С, t н = -25 С, внутренний слой – мин. вата (МВП) 1 = 120 мм, 1 = 0,07 Вт/(м · С), наружный слой - кирпич 2 = 25 0 мм, 2 = 0,81 Вт/(м · С). Найти температуру на границе слоёв той же стены, но при расположения утеплителя снаружи.

Слайд 30: Физическая интерпретация размерности показателей

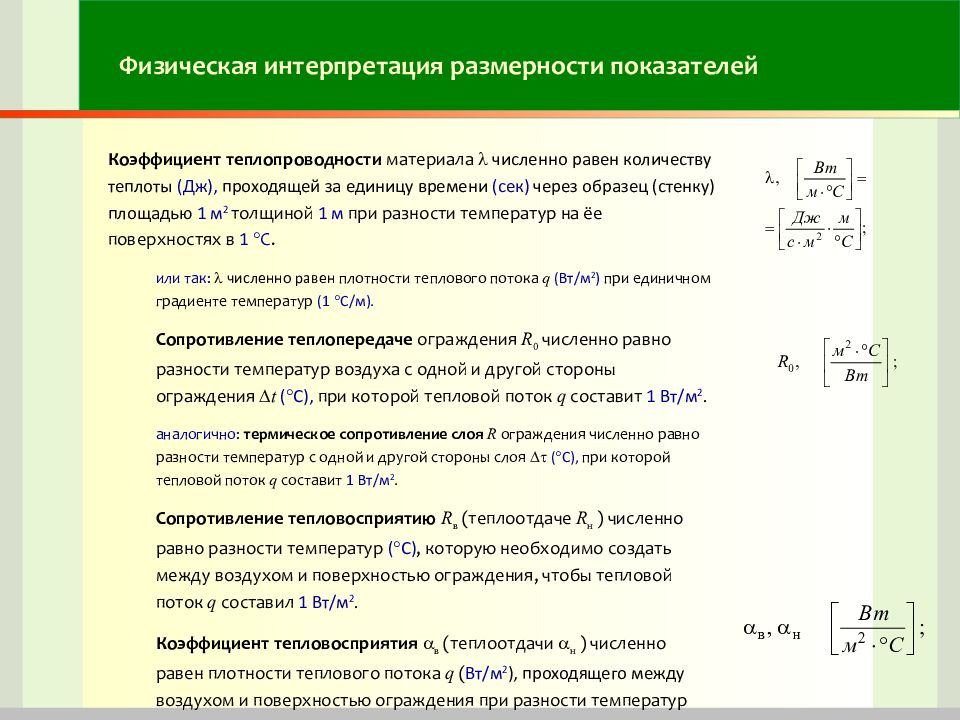

Коэффициент теплопроводности материала численно равен количеству теплоты (Дж), проходящей за единицу времени (сек) через образец (стенку) площадью 1 м 2 толщиной 1 м при разности температур на ёе поверхностях в 1 С. или так: численно равен плотности теплового потока q (Вт/м 2 ) при единичном градиенте температур (1 С/м). Сопротивление теплопередаче ограждения R 0 численно равно разности температур воздуха с одной и другой стороны ограждения t ( С), при которой тепловой поток q составит 1 Вт/м 2. аналогично: термическое сопротивление слоя R ограждения численно равно разности температур с одной и другой стороны слоя ( С), при которой тепловой поток q составит 1 Вт/м 2. Сопротивление тепловосприятию R в ( теплоотдаче R н ) численно равно разности температур ( С), которую необходимо создать между воздухом и поверхностью ограждения, чтобы тепловой поток q составил 1 Вт/м 2. Коэффициент тепловосприятия в ( теплоотдачи н ) численно равен плотности теплового потока q ( Вт/м 2 ), проходящего между воздухом и поверхностью ограждения при разности температур между ними в 1 С.

Слайд 31: Контрольные вопросы

Какие условия теплопередачи называются стационарными? Какую величину характеризует угол наклона линии температур: а) на конструкции, изображённом в масштабе реальных толщин; б) на конструкции, изображённой в масштабе термических сопротивлений. Почему температура поверхности стенки отличается от температуры окружающего воздуха? Как это учитывается в расчётной модели? Какую функцию выполняет утеплитель в стене? На что влияет его расположение (изнутри или снаружи) ? Как его предпочтительно размещать? Ваше мнение: в каком случае плотности теплового потока у внутренней и у наружной поверхности стены будут отличаться сильно, а в каком случае – незначительно? Что такое коэффициент теплопроводности материала? Что выражает сопротивление теплопередаче ограждения? В чём отличие сопротивления теплопередаче от термического сопротивления ограждения?

Слайд 32: Лабораторная работа №2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА, КОНВЕКТИВНЫЙ И ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН НА ПОВЕРХНОСТИ

Процессы теплопередачи

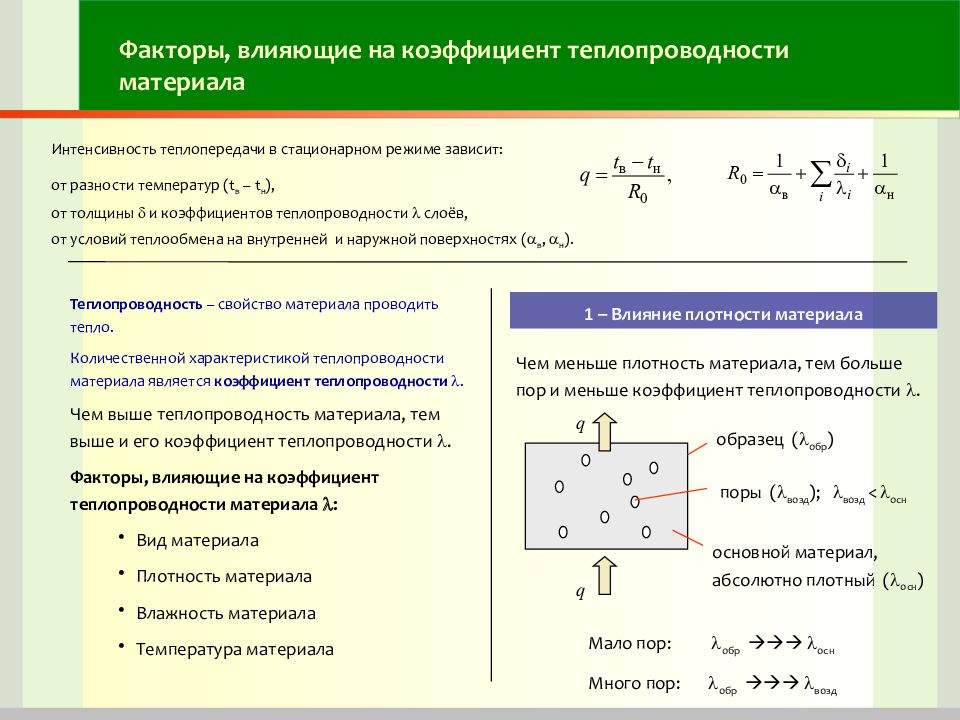

Слайд 33: Факторы, влияющие на коэффициент теплопроводности материала

Интенсивность теплопередачи в стационарном режиме зависит: от разности температур ( t в – t н ), от толщины и коэффициентов теплопроводности слоёв, от условий теплообмена на внутренней и наружной поверхностях ( в, н ). Теплопроводность – свойство материала проводить тепло. Количественной характеристикой теплопроводности материала является коэффициент теплопроводности . Чем выше теплопроводность материала, тем выше и его коэффициент теплопроводности . Факторы, влияющие на коэффициент теплопроводности материала : Вид материала Плотность материала Влажность материала Температура материала 1 – Влияние плотности материала Чем меньше плотность материала, тем больше пор и меньше коэффициент теплопроводности . Мало пор: обр осн Много пор: обр возд образец ( обр ) поры ( возд ); возд < осн основной материал, абсолютно плотный ( осн ) q q

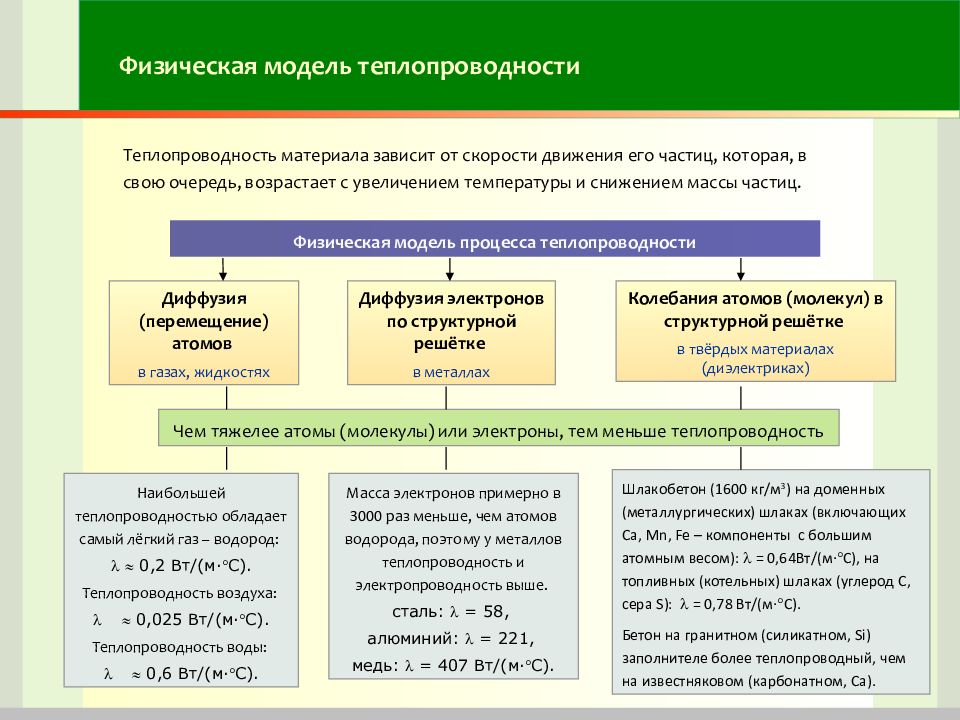

Слайд 34: Физическая модель теплопроводности

Теплопроводность материала зависит от скорости движения его частиц, которая, в свою очередь, возрастает с увеличением температуры и снижением массы частиц. Физическая модель процесса теплопроводности Колебания атомов (молекул) в структурной решётке в твёрдых материалах (диэлектриках) Диффузия электронов по структурной решётке в металлах Чем тяжелее атомы (молекулы) или электроны, тем меньше теплопроводность Диффузия (перемещение) атомов в газах, жидкостях Наибольшей теплопроводностью обладает самый лёгкий газ – водород: 0,2 Вт/(м · С). Теплопроводность воздуха: 0,025 Вт/(м · С). Теплопроводность воды: 0,6 Вт/(м · С). Масса электронов примерно в 3000 раз меньше, чем атомов водорода, поэтому у металлов теплопроводность и электропроводность выше. сталь: = 58, алюминий: = 221, медь: = 407 Вт/(м · С). Шлакобетон (1600 кг/м 3 ) на доменных (металлургических) шлаках (включающих Ca, Mn, Fe – компоненты с большим атомным весом ) : = 0,64Вт/(м · С), на топливных (котельных) шлаках (углерод C, сера S ): = 0,78 Вт/(м · С). Бетон на гранитном (силикатном, Si) заполнителе более теплопроводный, чем на известняковом (карбонатном, Ca).

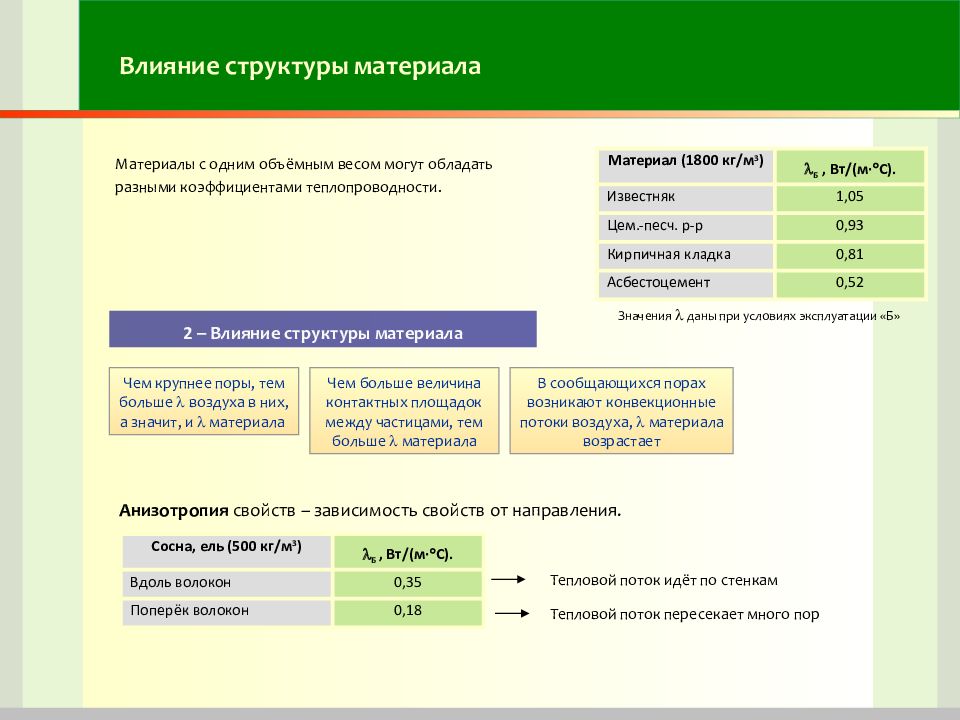

Слайд 35: Влияние структуры материала

Материалы с одним объёмным весом могут обладать разными коэффициентами теплопроводности. Материал (1800 кг/м 3 ) Б, Вт/(м · С). Известняк 1,05 Цем.-песч. р-р 0,93 Кирпичная кладка 0,81 Асбестоцемент 0,52 Значения даны при условиях эксплуатации «Б» Анизотропия свойств – зависимость свойств от направления. 2 – Влияние структуры материала Чем крупнее поры, тем больше воздуха в них, а значит, и материала Чем больше величина контактных площадок между частицами, тем больше материала В сообщающихся порах возникают конвекционные потоки воздуха, материала возрастает Сосна, ель (500 кг/м 3 ) Б, Вт/(м · С). Вдоль волокон 0,35 Поперёк волокон 0,18 Тепловой поток идёт по стенкам Тепловой поток пересекает много пор

Слайд 36: Влияние влажности и температуры материала

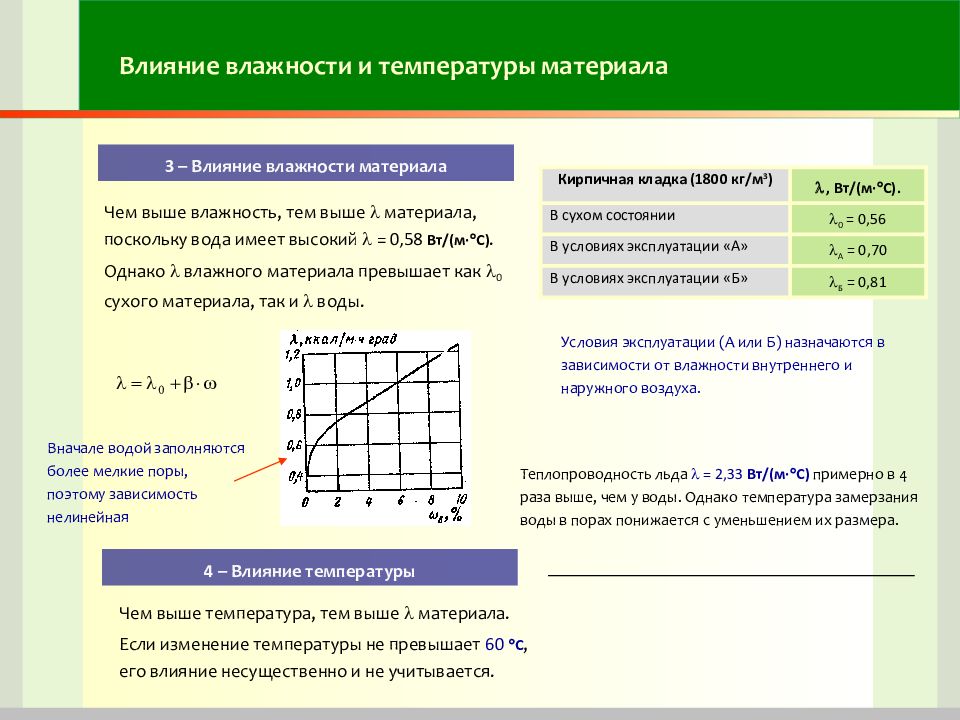

Чем выше влажность, тем выше материала, поскольку вода имеет высокий = 0,58 Вт/(м · С). Однако влажного материала превышает как 0 сухого материала, так и воды. 3 – Влияние влажности материала Кирпичная кладка (1800 кг/м 3 ) , Вт/(м · С). В сухом состоянии 0 = 0,56 В условиях эксплуатации «А» А = 0,70 В условиях эксплуатации «Б» Б = 0,81 4 – Влияние температуры Чем выше температура, тем выше материала. Если изменение температуры не превышает 60 С, его влияние несущественно и не учитывается. Теплопроводность льда = 2,33 Вт/(м · С) примерно в 4 раза выше, чем у воды. Однако температура замерзания воды в порах понижается с уменьшением их размера. Вначале водой заполняются более мелкие поры, поэтому зависимость нелинейная Условия эксплуатации (А или Б) назначаются в зависимости от влажности внутреннего и наружного воздуха.

Слайд 37: Контрольные вопросы

Почему теплопроводность материала зависит от его объёмного веса (плотности) ? Почему материалы с одним объёмным весом могут обладать разными коэффициентами теплопроводности ? Как влияет влажность материала на его теплопроводность? Как при повышении влажности изменяется коэффициент теплопроводности и термическое сопротивление слоя материала? Может ли быть теплопроводность абсолютно сухого материала меньшей, чем у воздуха? Может ли быть теплопроводность очень влажного материала больше, чем у воды? Для каких условий эксплуатации (А или Б) коэффициент теплопроводности выше? Какой дом «теплее»: деревянный или кирпичный, если толщина стен одинакова (при прочих равных условиях)? Какая из спичек воспламенится первой:

Слайд 38: Теплообмен. Коэффициент конвективного теплообмена

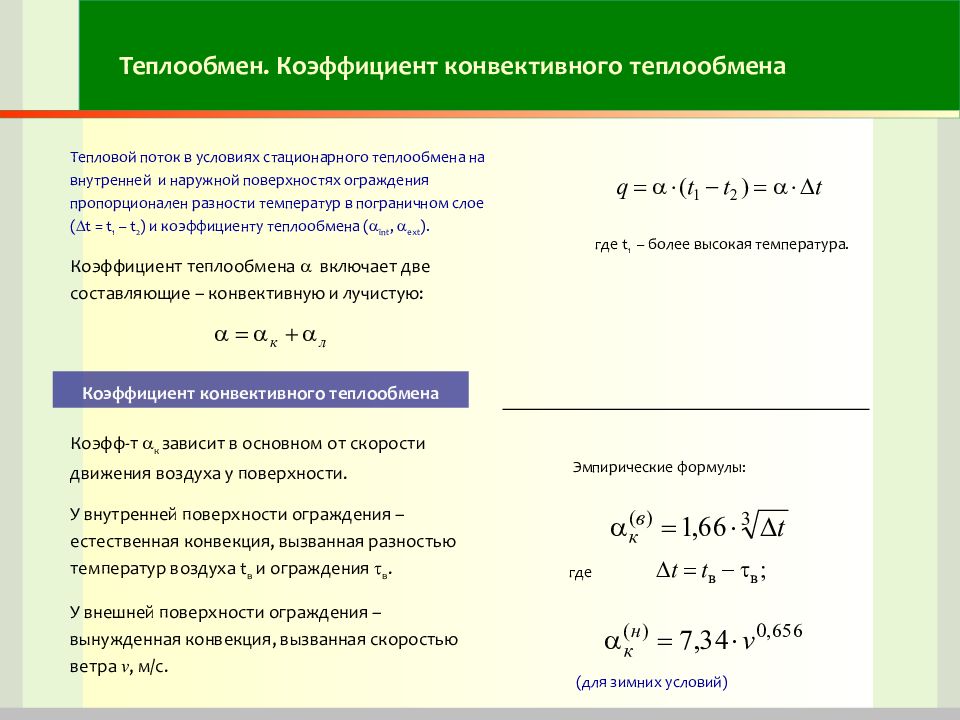

Тепловой поток в условиях стационарного теплообмена на внутренней и наружной поверхностях ограждения пропорционален разности температур в пограничном слое ( t = t 1 – t 2 ) и коэффициенту теплообмена ( int, ext ). Коэффициент теплообмена включает две составляющие – конвективную и лучистую: где t 1 – более высокая температура. Коэфф-т к зависит в основном от скорости движения воздуха у поверхности. У внутренней поверхности ограждения – естественная конвекция, вызванная разностью температур воздуха t в и ограждения в. У внешней поверхности ограждения – вынужденная конвекция, вызванная скоростью ветра v, м/с. Коэффициент конвективного теплообмена Эмпирические формулы: где (для зимних условий)

Слайд 39: Тепловое излучение. Распределение энергии излучения

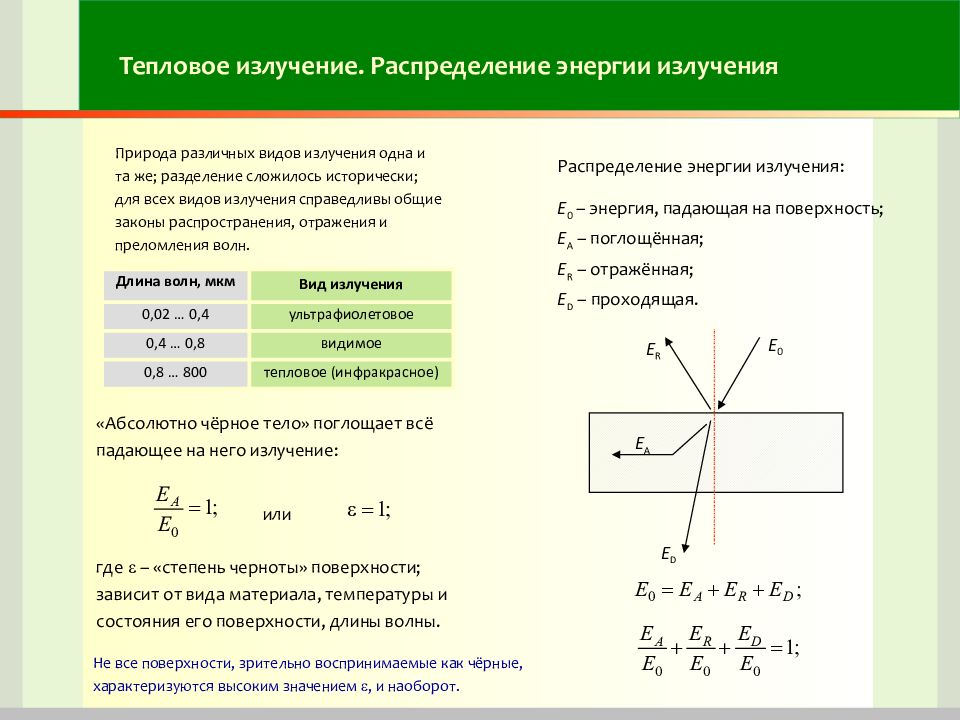

«Абсолютно чёрное тело» поглощает всё падающее на него излучение: Длина волн, мкм Вид излучения 0,02 … 0,4 ультрафиолетовое 0,4 … 0,8 видимое 0,8 … 800 тепловое (инфракрасное) Природа различных видов излучения одна и та же; разделение сложилось исторически; для всех видов излучения справедливы общие законы распространения, отражения и преломления волн. Е 0 Е R Е D Е A Распределение энергии излучения: Е 0 – энергия, падающая на поверхность; Е A – поглощённая; Е R – отражённая; Е D – проходящая. или где – «степень черноты» поверхности; зависит от вида материала, температуры и состояния его поверхности, длины волны. Не все поверхности, зрительно воспринимаемые как чёрные, характеризуются высоким значением , и наоборот.

Слайд 40: Энергия излучения. Коэффициент лучистого теплообмена

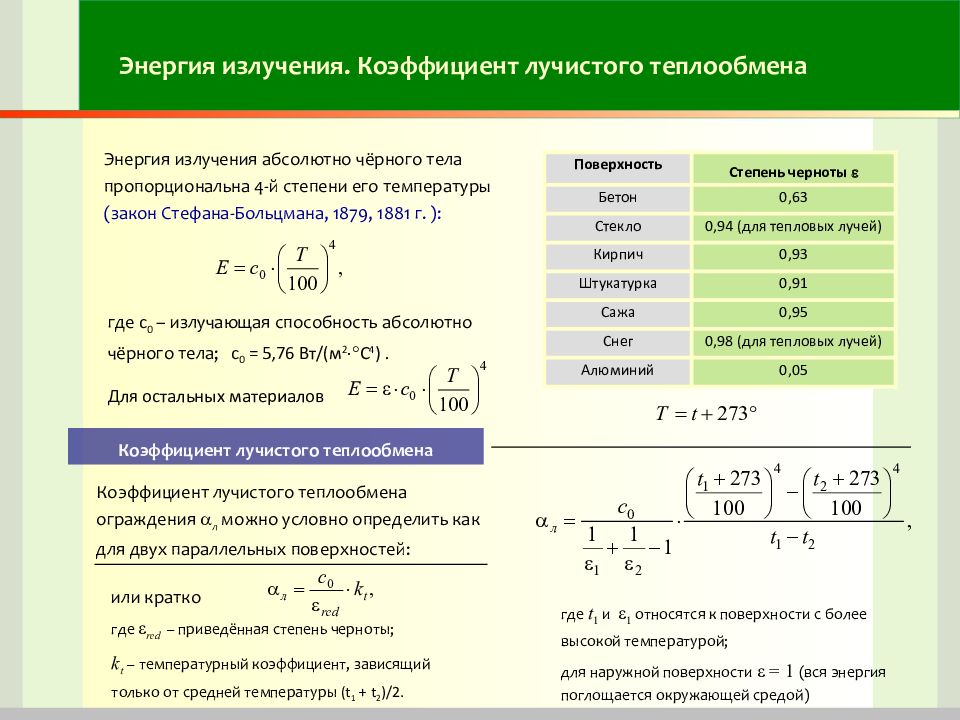

Энергия излучения абсолютно чёрного тела пропорциональна 4-й степени его температуры (закон Стефана-Больцмана, 1879, 1881 г. ): Поверхность Степень черноты Бетон 0,63 Стекло 0,94 (для тепловых лучей) Кирпич 0,93 Штукатурка 0,91 Сажа 0,95 Снег 0,98 (для тепловых лучей) Алюминий 0,05 где с 0 – излучающая способность абсолютно чёрного тела; с 0 = 5,76 Вт/(м 2 · С 4 ). Для остальных материалов Коэффициент лучистого теплообмена ограждения л можно условно определить как для двух параллельных поверхностей: где t 1 и 1 относятся к поверхности с более высокой температурой; для наружной поверхности = 1 (вся энергия поглощается окружающей средой) где red – приведённая степень черноты; k t – температурный коэффициент, зависящий только от средней температуры ( t 1 + t 2 ) /2. или кратко Коэффициент лучистого теплообмена

Слайд 41: Энергия излучения. Коэффициент лучистого теплообмена

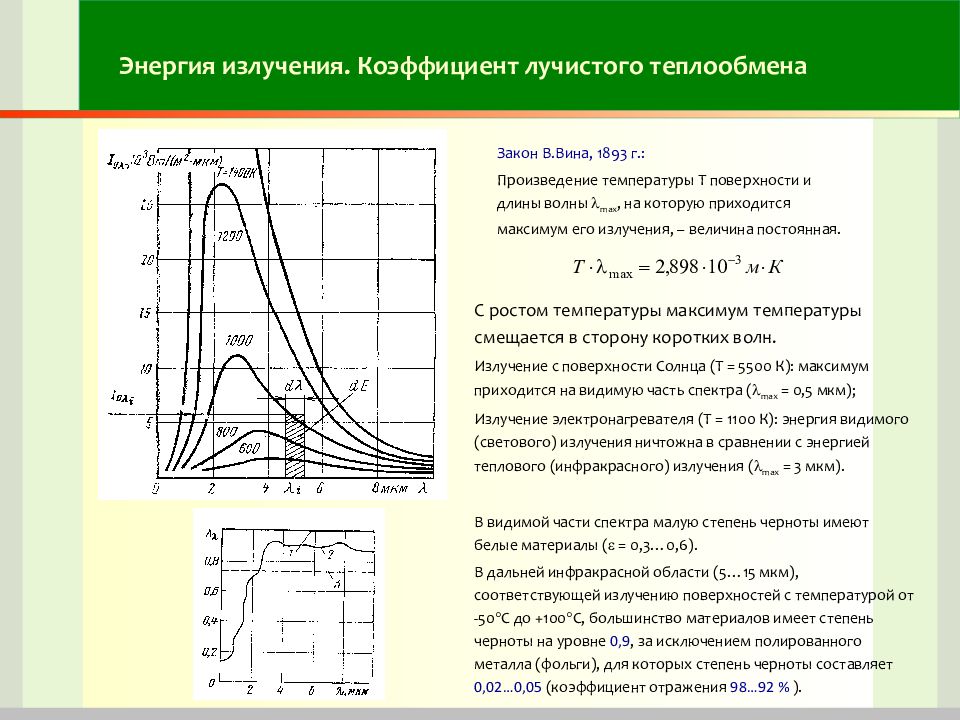

Закон В.Вина, 1893 г.: Произведение температуры Т поверхности и длины волны max, на которую приходится максимум его излучения, – величина постоянная. С ростом температуры максимум температуры смещается в сторону коротких волн. Излучение с поверхности Солнца ( T = 5500 К): максимум приходится на видимую часть спектра ( max = 0,5 мкм); Излучение электронагревателя ( T = 11 00 К): энергия видимого (светового) излучения ничтожна в сравнении с энергией теплового (инфракрасного) излучения ( max = 3 мкм). В видимой части спектра малую степень черноты имеют белые материалы ( = 0,3…0,6). В дальней инфракрасной области (5…15 мкм), соответствующей излучению поверхностей с температурой от -50С до +100С, большинство материалов имеет степень черноты на уровне 0,9, за исключением полированного металла (фольги), для которых степень черноты составляет 0,02…0,05 (коэффициент отражения 98…92 % ).

Слайд 42: О зависимости степени черноты от длины волн излучения

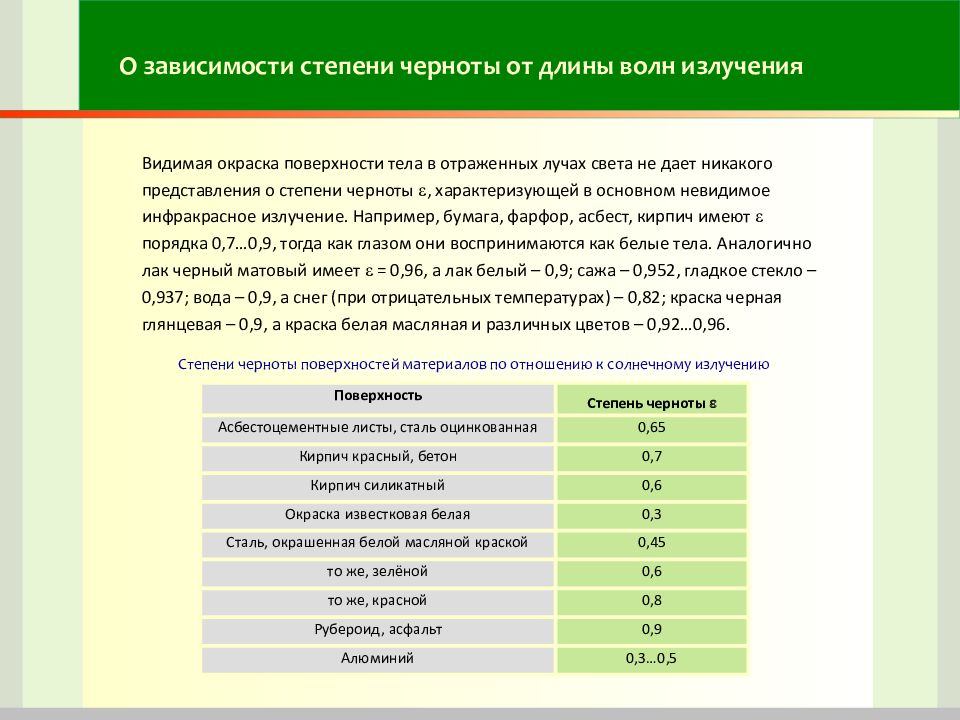

Видимая окраска поверхности тела в отраженных лучах света не дает никакого представления о степени черноты , характеризующей в основном невидимое инфракрасное излучение. Например, бумага, фарфор, асбест, кирпич имеют порядка 0,7…0,9, тогда как глазом они воспринимаются как белые тела. Аналогично лак черный матовый имеет = 0,96, а лак белый – 0,9; сажа – 0,952, гладкое стекло – 0,937; вода – 0,9, а снег (при отрицательных температурах) – 0,82; краска черная глянцевая – 0,9, а краска белая масляная и различных цветов – 0,92…0,96. Поверхность Степень черноты Асбестоцементные листы, сталь оцинкованная 0,65 Кирпич красный, бетон 0,7 Кирпич силикатный 0,6 Окраска известковая белая 0,3 Сталь, окрашенная белой масляной краской 0,45 то же, зелёной 0,6 то же, красной 0,8 Рубероид, асфальт 0,9 Алюминий 0,3…0,5 Степени черноты поверхностей материалов по отношению к солнечному излучению

Слайд 43: Решение задач

Задача 1. Определить значения коэффициентов тепловосприятия в и теплоотдачи н наружной стены. Температура воздуха t в = 18 С, t н = -25 С; температура поверхностей стенки в = 12 С, н = -2 3 С; степень черноты в = 0,91 (оштукатуренная поверхность), н = 0,93 (кирпич); скорость ветра v = 5 м/с.

Слайд 44: Контрольные вопросы

В чём состоит физическая модель конвективного теплообмена? У какой поверхности: ребристой или гладкой, коэффициент к выше? Почему для наружной поверхности стены к всегда выше, чем для внутренней? В чём состоит физическая модель лучистого теплообмена? На каких длинах волн распространяется лучистая тепловая энергия? Что выражает степень черноты поверхности? Правда ли, что снег, бумага, стекло имеют степень черноты, близкую к единице? Чёрная машина нагревается на солнце быстрее, чем белая? Светлые стены нагреваются на солнце меньше, чем тёмные? Белая ткань (экран) нагреется от теплового излучения печи меньше, чем чёрная? Светлые стены нагреются от теплового излучения печи меньше, чем тёмные? В чём состоит парниковый эффект в атмосфере? Какая расчётная модель принята для определения коэффициента лучистого теплообмена л поверхности конструкций? Как изменяется коэффициента лучистого теплообмена л с ростом температуры? Какой вид теплообмена, конвективный или лучистый, преобладает у внутренней и у наружной поверхностей стены?

Слайд 45: Лабораторная работа №3 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЙКАХ. ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Процессы стационарной теплопередачи

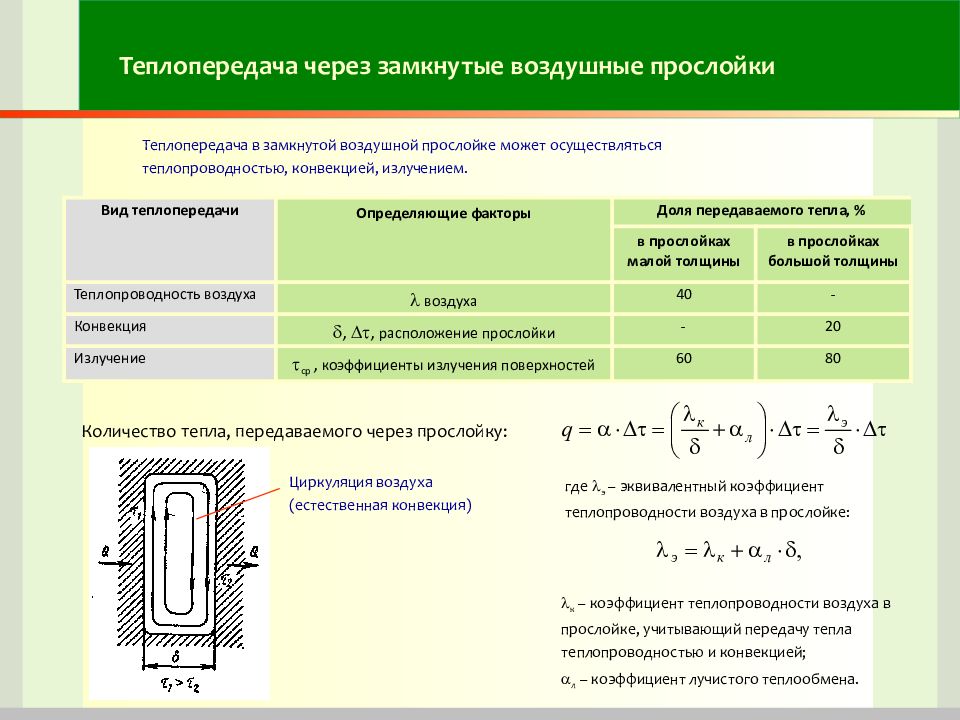

Слайд 46: Теплопередача через замкнутые воздушные прослойки

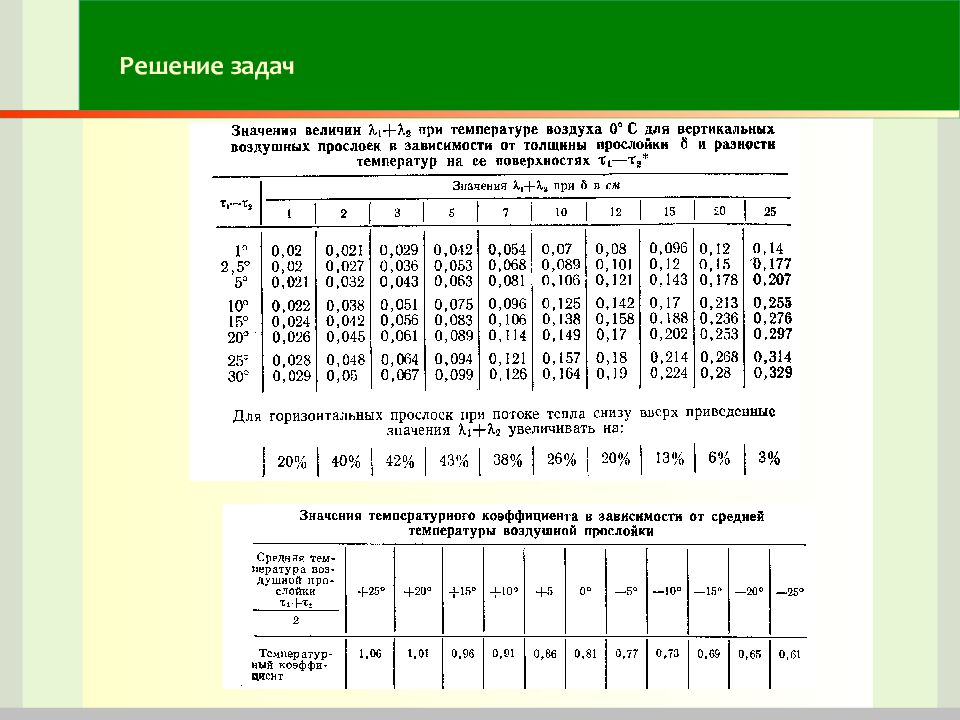

Теплопередача в замкнутой воздушной прослойке может осуществляться теплопроводностью, конвекцией, излучением. Вид теплопередачи Определяющие факторы Доля передаваемого тепла, % в прослойках малой толщины в прослойках большой толщины Теплопроводность воздуха воздуха 40 - Конвекция , , расположение прослойки - 20 Излучение ср, коэффициенты излучения поверхностей 60 80 Циркуляция воздуха (естественная конвекция) Количество тепла, передаваемого через прослойку: где э – эквивалентный коэффициент теплопроводности воздуха в прослойке: к – коэффициент теплопроводности воздуха в прослойке, учитывающий передачу тепла теплопроводностью и конвекцией; л – коэффициент лучистого теплообмена.

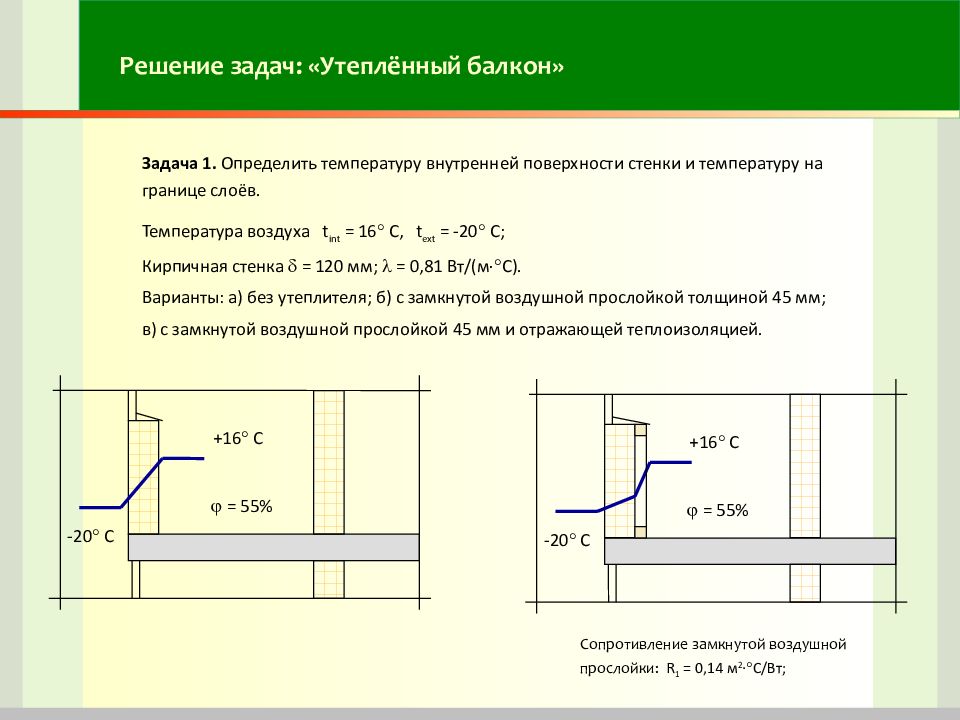

Слайд 47: Решение задач: «Утеплённый балкон»

Задача 1. Определить температуру внутренней поверхности стенки и температуру на границе слоёв. Температура воздуха t int = 16 С, t ext = -2 0 С; Кирпичная стенка = 120 мм; = 0,81 Вт/(м · С). Варианты: а) без утеплителя; б) с замкнутой воздушной прослойкой толщиной 45 мм; в) с замкнутой воздушной прослойкой 45 мм и отражающей теплоизоляцией. -2 0 С +16 С -2 0 С +16 С = 55% = 55% Сопротивление замкнутой воздушной прослойки: R 1 = 0,14 м 2 · С/Вт;

Слайд 48: Решение задач: «Утеплённый балкон»

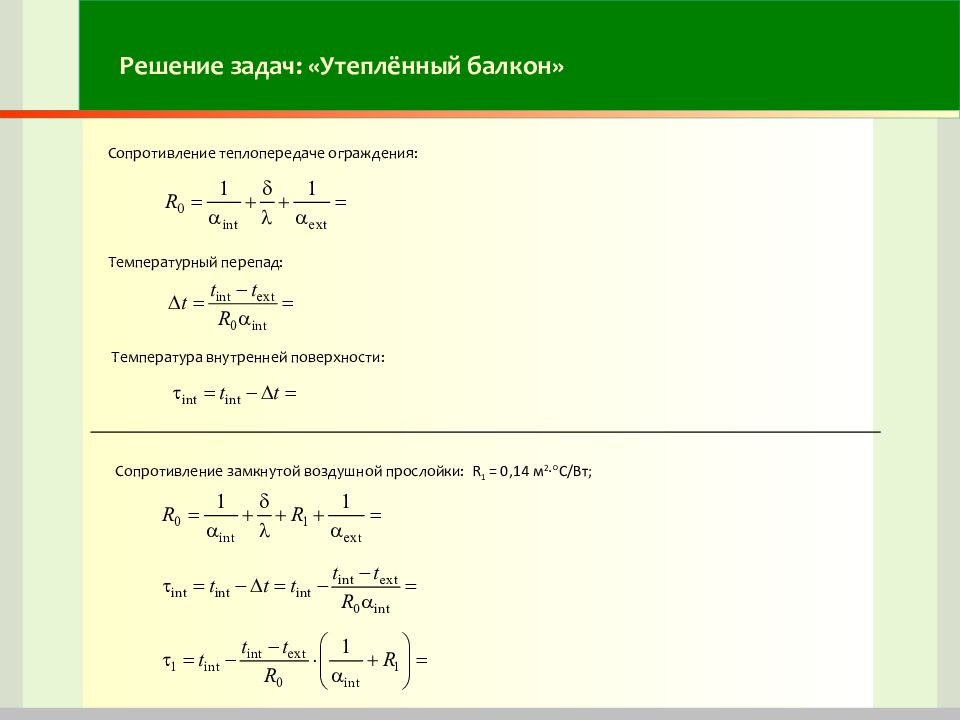

Сопротивление теплопередаче ограждения: Температурный перепад: Температура внутренней поверхности: Сопротивление замкнутой воздушной прослойки: R 1 = 0,14 м 2 · С/Вт;

Слайд 49: Решение задач

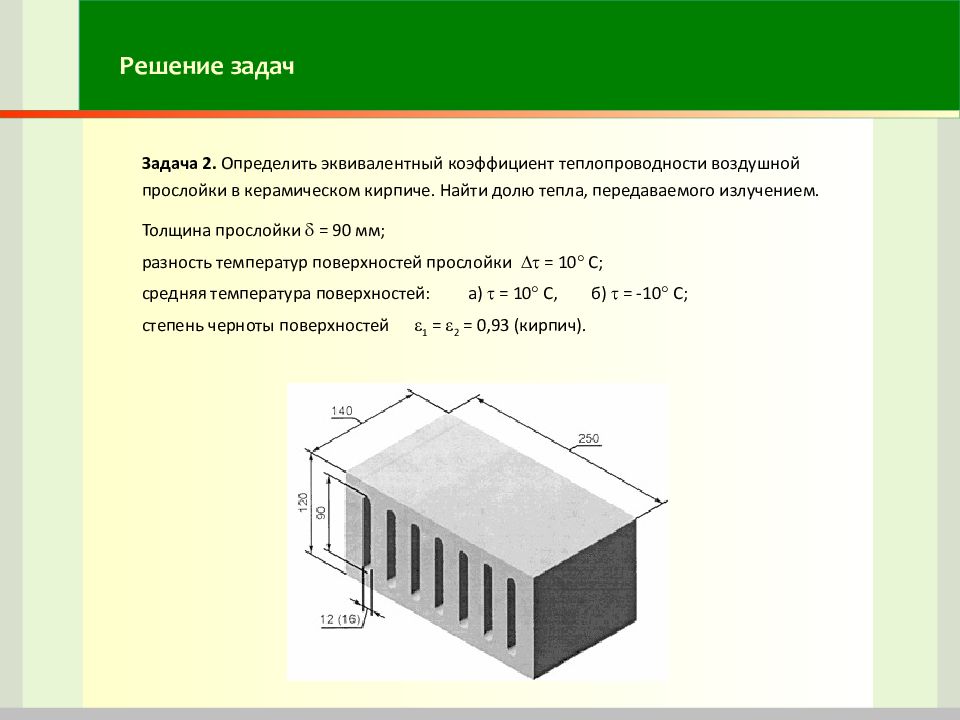

Задача 2. Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности воздушной прослойки в керамическом кирпиче. Найти долю тепла, передаваемого излучением. Толщина прослойки = 90 мм; разность температур поверхностей прослойки = 10 С; средняя температура поверхностей: а) = 10 С, б) = - 10 С; степень черноты поверхностей 1 = 2 = 0,93 (кирпич).

Слайд 51: Стеклопакеты

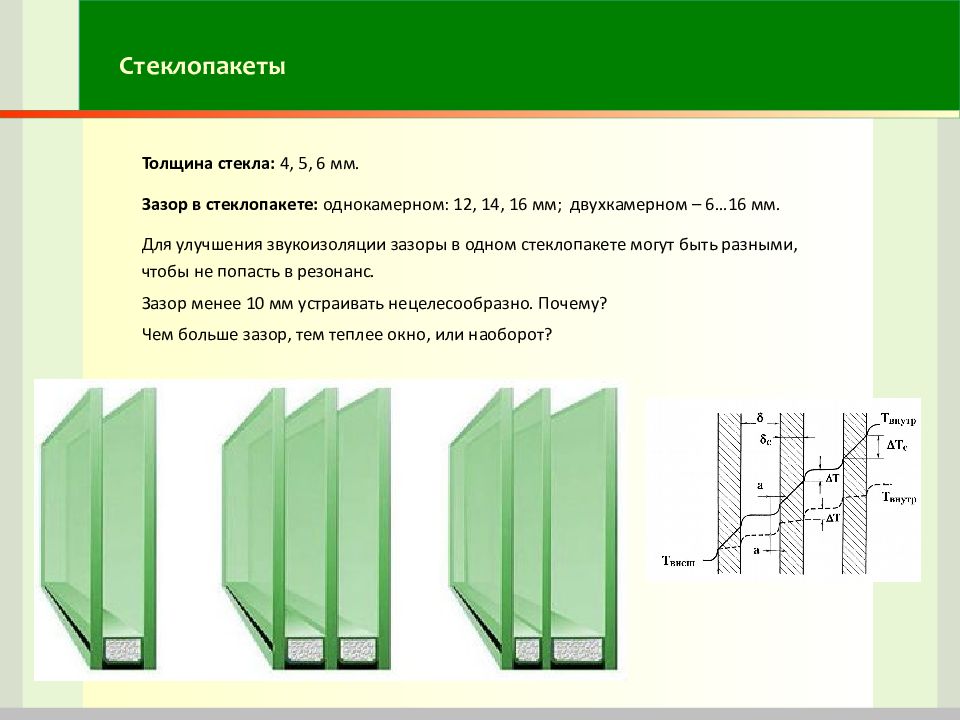

Толщина стекла: 4, 5, 6 мм. Зазор в стеклопакете: однокамерном: 12, 14, 16 мм; двухкамерном – 6…16 мм. Для улучшения звукоизоляции зазоры в одном стеклопакете могут быть разными, чтобы не попасть в резонанс. Зазор менее 10 мм устраивать нецелесообразно. Почему? Чем больше зазор, тем теплее окно, или наоборот?

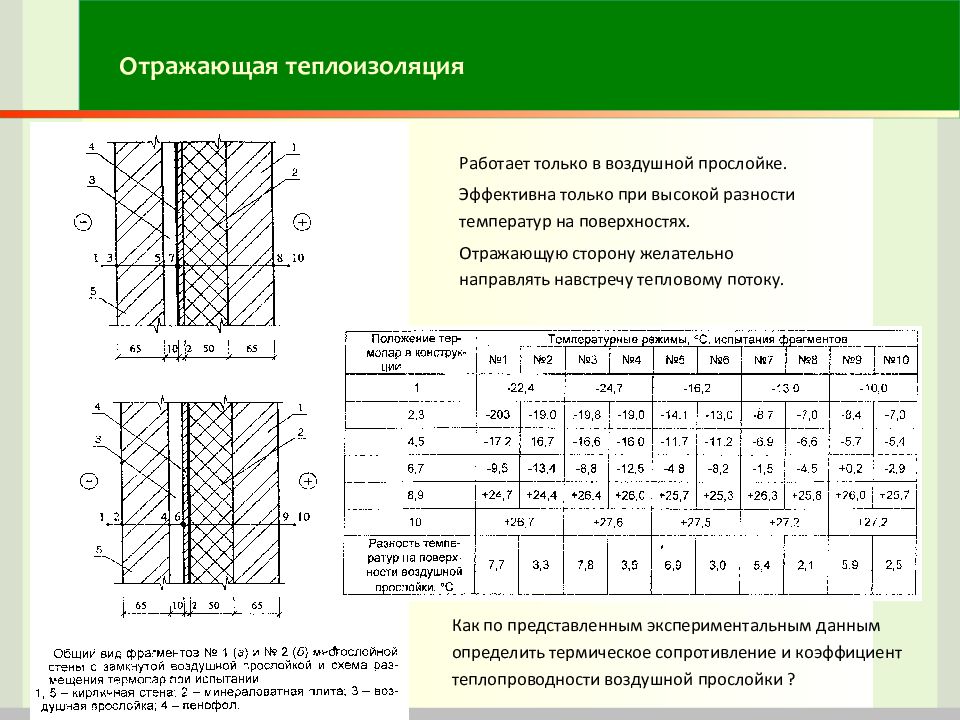

Слайд 52: Отражающая теплоизоляция

Работает только в воздушной прослойке. Эффективна только при высокой разности температур на поверхностях. Отражающую сторону желательно направлять навстречу тепловому потоку. Как по представленным экспериментальным данным определить термическое сопротивление и коэффициент теплопроводности воздушной прослойки ?

Слайд 53: Контрольные вопросы

В чём состоит физическая модель теплопередачи через замкнутые воздушные прослойки? Какой вид (механизм) теплопередачи преобладает в замкнутых воздушных прослойках малой и большой толщины? Воздушные прослойки устраивают только для экономии материала или ещё и для повышения теплотехнических качеств? Как оценить, повышаются ли теплотехнические качества? Почему при пожаре многопустотная плита прогревается быстрее, чем аналогичная сплошная? Можно ли из нескольких слоёв очень теплопроводного материала составить малотеплопроводную конструкцию? Теплопроводность строительных материалов не может быть меньше чем у воздуха. Получим ли мы идеальную теплоизоляцию, если изготовим вакуумную стеновую панель, из которой выкачан воздух? Зазор менее 10 мм в стеклопакете устраивать нецелесообразно. Почему? Чем больше зазор, тем теплее окно, или наоборот?

Слайд 54: Контрольные вопросы

В чём суть отражающей теплоизоляции, при каких условиях она эффективна? Почему пенофол фольгированный, расположенный фольгой вплотную к стенке, обеспечивает худшие теплотехнические характеристики, чем расположенный фольгой в сторону воздушного зазора? Что лучше: много пустот в стеновом блоке или одна, но большая? блок керамзитобетонный 200х200х400, 68 р/ шт шлакоблок 200х200х400, 26 р/шт Блок керамический Kerakam М150 260 х 380 х 219 – 64 р/шт Блок керамический Керакам 38 СТ 380х250х219 – 128 р/шт Блок керамзитобетонный 390х190х188 – 54 р/шт

Слайд 55: Лекция 2 ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЙ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Процессы влагопереноса

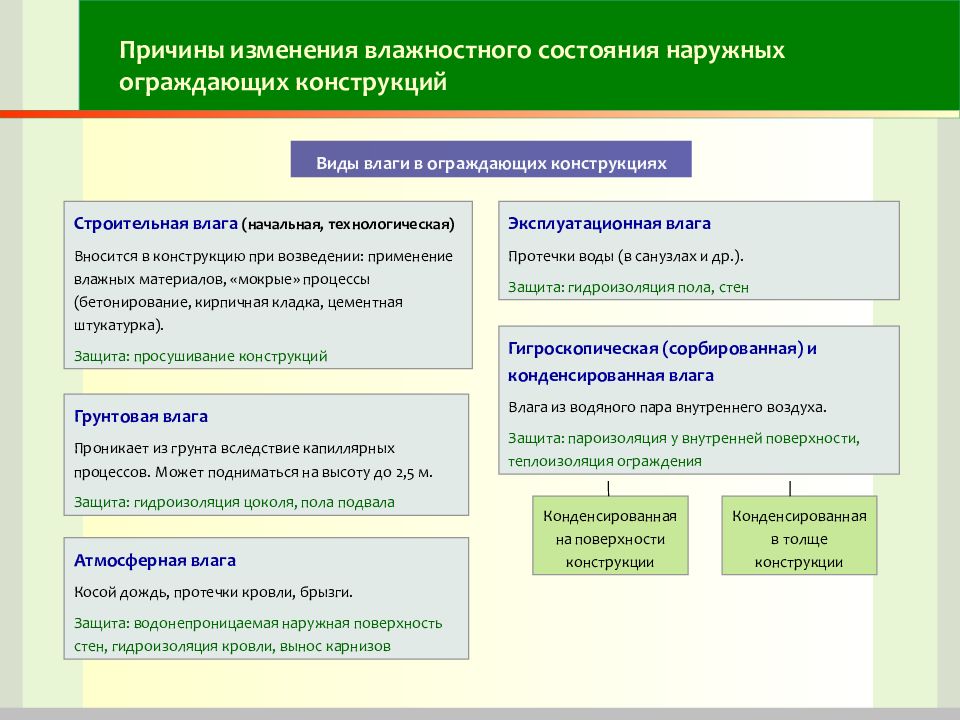

Слайд 56: Причины изменения влажностного состояния наружных ограждающих конструкций

Виды влаги в ограждающих конструкциях Строительная влага (начальная, технологическая) Вносится в конструкцию при возведении: применение влажных материалов, «мокрые» процессы (бетонирование, кирпичная кладка, цементная штукатурка). Защита: просушивание конструкций Грунтовая влага Проникает из грунта вследствие капиллярных процессов. Может подниматься на высоту до 2,5 м. Защита: гидроизоляция цоколя, пола подвала Атмосферная влага Косой дождь, протечки кровли, брызги. Защита: водонепроницаемая наружная поверхность стен, гидроизоляция кровли, вынос карнизов Эксплуатационная влага Протечки воды (в санузлах и др.). Защита: гидроизоляция пола, стен Гигроскопическая (сорбированная) и конденсированная влага Влага из водяного пара внутреннего воздуха. Защита: пароизоляция у внутренней поверхности, теплоизоляция ограждения Конденсированная на поверхности конструкции Конденсированная в толще конструкции

Слайд 57: Значение влажностного режима

Значение влажностного режима ограждающих конструкций Теплозащитные качества ограждения Комфортность среды, здоровье и др. Долговечность конструкций (отрывается штукатурка при замерзании, портятся невлагостойкие материалы)

Слайд 58: Абсолютная влажность воздуха. Упругость водяного пара

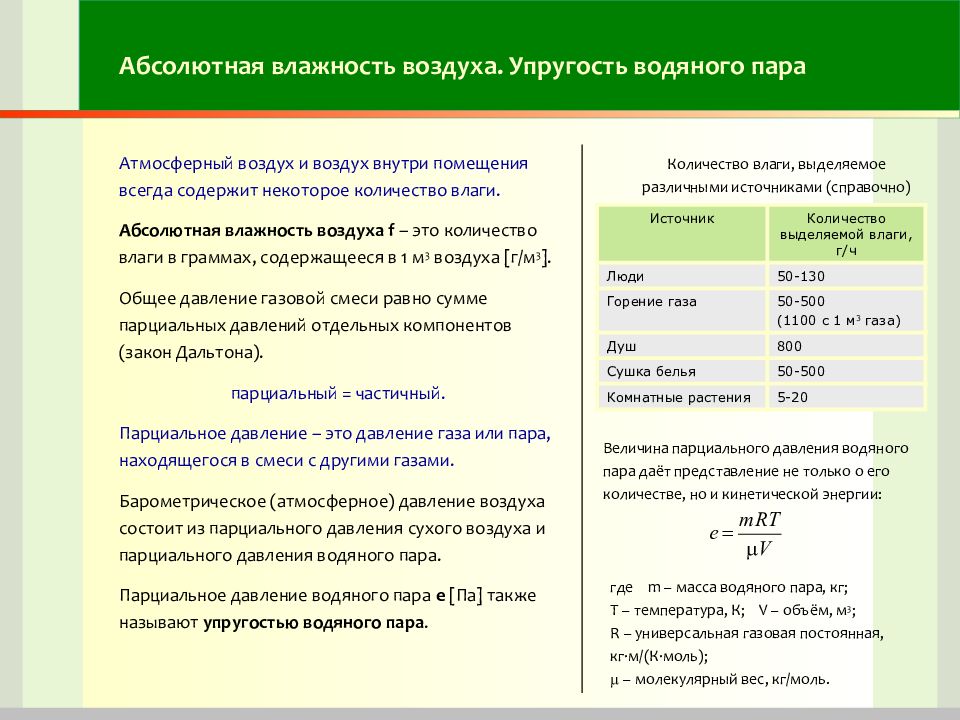

Источник Количество выделяемой влаги, г/ч Люди 50-130 Горение газа 50-500 (1100 с 1 м 3 газа) Душ 800 Сушка белья 50-500 Комнатные растения 5-20 Количество влаги, выделяемое различными источниками (справочно) Атмосферный воздух и воздух внутри помещения всегда содержит некоторое количество влаги. Абсолютная влажность воздуха f – это количество влаги в граммах, содержащееся в 1 м 3 воздуха [ г/м 3 ]. Общее давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений отдельных компонентов (закон Дальтона). парциальный = частичный. Парциальное давление – это давление газа или пара, находящегося в смеси с другими газами. Барометрическое (атмосферное) давление воздуха состоит из парциального давления сухого воздуха и парциального давления водяного пара. Парциальное давление водяного пара e [ Па ] также называют упругостью водяного пара. Величина парциального давления водяного пара даёт представление не только о его количестве, но и кинетической энергии: где m – масса водяного пара, кг; T – температура, К; V – объём, м 3 ; R – универсальная газовая постоянная, кг · м/(К · моль); – молекулярный вес, кг/моль.

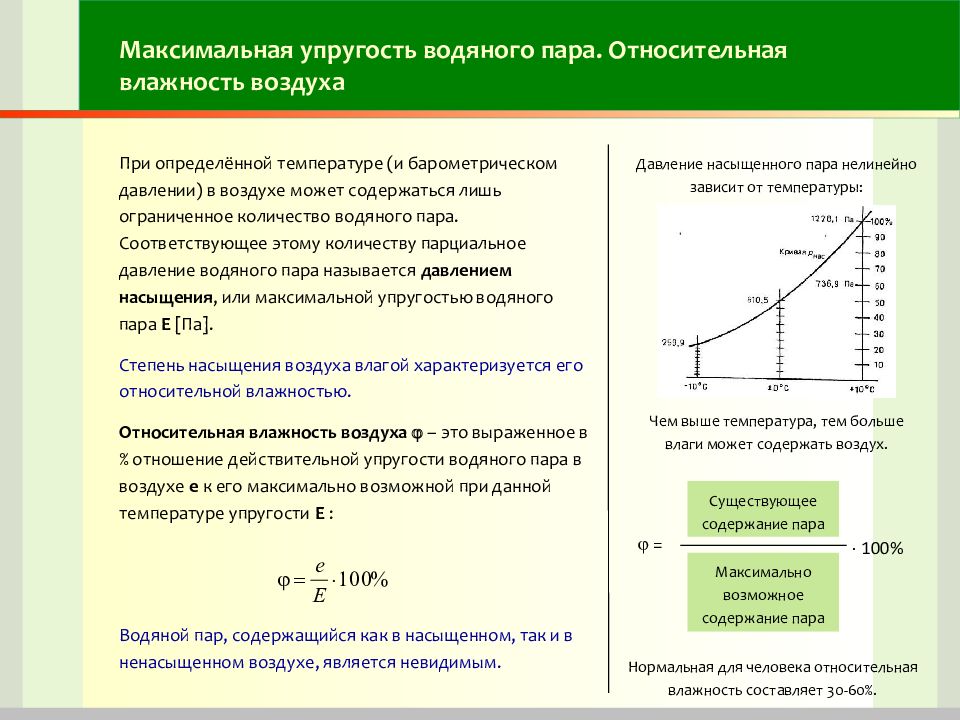

Слайд 59: Максимальная упругость водяного пара. Относительная влажность воздуха

Давление насыщенного пара нелинейно зависит от температуры: При определённой температуре (и барометрическом давлении) в воздухе может содержаться лишь ограниченное количество водяного пара. Соответствующее этому количеству парциальное давление водяного пара называется давлением насыщения, или максимальной упругостью водяного пара Е [ Па ]. Степень насыщения воздуха влагой характеризуется его относительной влажностью. Относительная влажность воздуха – это выраженное в % отношение действительной упругости водяного пара в воздухе е к его максимально возможной при данной температуре упругости Е : Водяной пар, содержащийся как в насыщенном, так и в ненасыщенном воздухе, является невидимым. Чем выше температура, тем больше влаги может содержать воздух. Нормальная для человека относительная влажность составляет 30-60%. = Существующее содержание пара Максимально возможное содержание пара · 100%

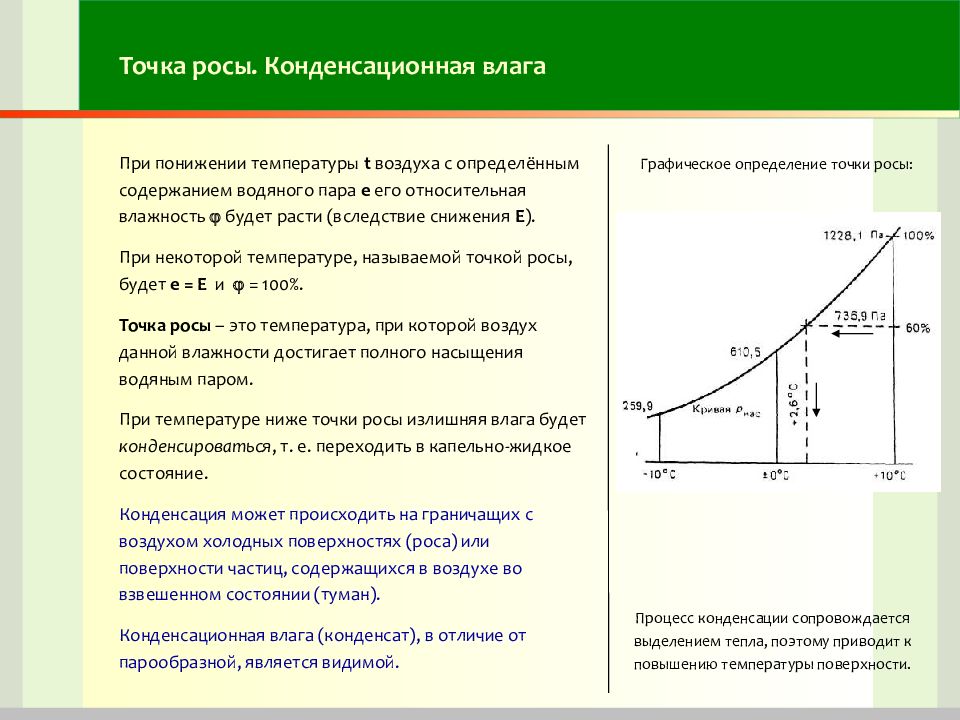

Слайд 60: Точка росы. Конденсационная влага

Графическое определение точки росы: При понижении температуры t воздуха с определённым содержанием водяного пара е его относительная влажность будет расти (вследствие снижения Е ). При некоторой температуре, называемой точкой росы, будет е = Е и = 100%. Точка росы – это температура, при которой воздух данной влажности достигает полного насыщения водяным паром. При температуре ниже точки росы излишняя влага будет конденсироваться, т. е. переходить в капельно-жидкое состояние. Конденсация может происходить на граничащих с воздухом холодных поверхностях (роса) или поверхности частиц, содержащихся в воздухе во взвешенном состоянии (туман). Конденсационная влага (конденсат), в отличие от парообразной, является видимой. Процесс конденсации сопровождается выделением тепла, поэтому приводит к повышению температуры поверхности.

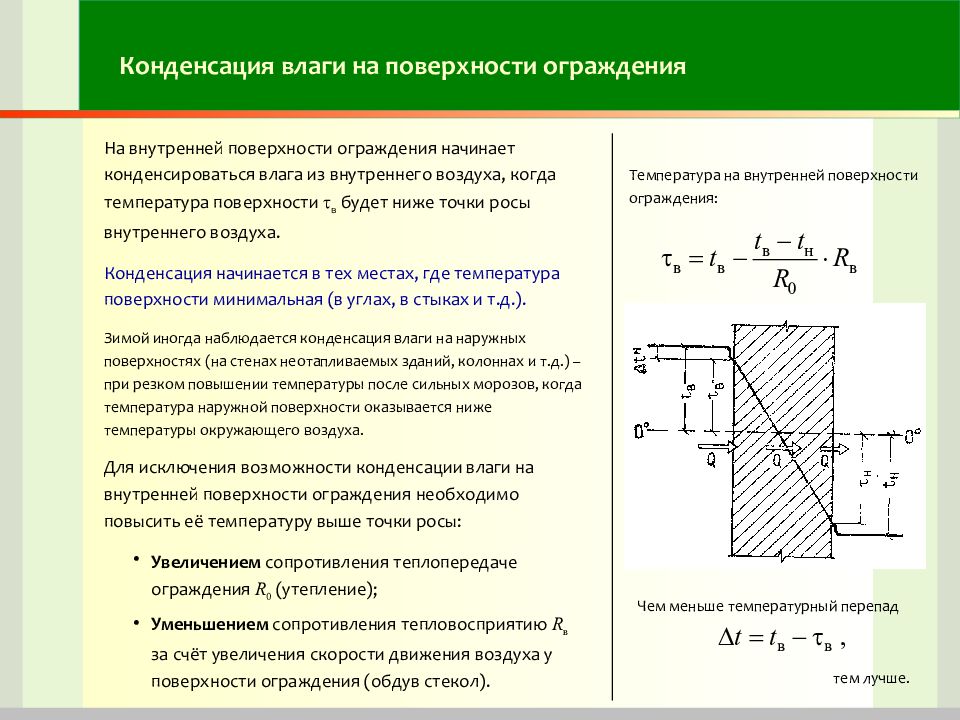

Слайд 61: Конденсация влаги на поверхности ограждения

На внутренней поверхности ограждения начинает конденсироваться влага из внутреннего воздуха, когда температура поверхности в будет ниже точки росы внутреннего воздуха. Конденсация начинается в тех местах, где температура поверхности минимальная (в углах, в стыках и т.д.). Зимой иногда наблюдается конденсация влаги на наружных поверхностях (на стенах неотапливаемых зданий, колоннах и т.д.) – при резком повышении температуры после сильных морозов, когда температура наружной поверхности оказывается ниже температуры окружающего воздуха. Для исключения возможности конденсации влаги на внутренней поверхности ограждения необходимо повысить её температуру выше точки росы: Увеличением сопротивления теплопередаче ограждения R 0 (утепление); Уменьшением сопротивления тепловосприятию R в за счёт увеличения скорости движения воздуха у поверхности ограждения (обдув стекол). Температура на внутренней поверхности ограждения: Чем меньше температурный перепад тем лучше.

Слайд 62: Лекция 3 СОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОДЪЁМ ВЛАГИ

Процессы влагопереноса

Слайд 63: Влажность (влагосодержание) материала

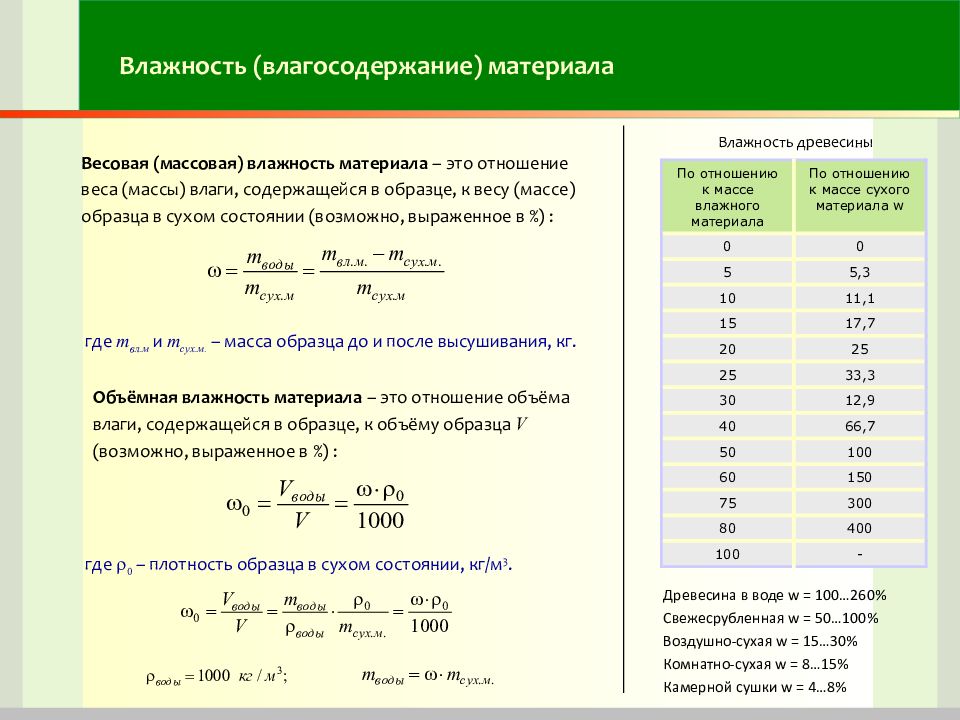

Весовая (массовая) влажность материала – это отношение веса (массы) влаги, содержащейся в образце, к весу (массе) образца в сухом состоянии (возможно, выраженное в %) : где m вл.м и m сух.м. – масса образца до и после высушивания, кг. Объёмная влажность материала – это отношение объёма влаги, содержащейся в образце, к объёму образца V (возможно, выраженное в %) : где 0 – плотность образца в сухом состоянии, кг/м 3. По отношению к массе влажного материала По отношению к массе сухого материала w 0 0 5 5,3 10 11,1 15 17,7 20 25 25 33,3 30 12,9 40 66,7 50 100 60 150 75 300 80 400 100 - Влажность древесины Древесина в воде w = 100…260% Свежесрубленная w = 50…100% Воздушно-сухая w = 15…30% Комнатно-сухая w = 8…15% Камерной сушки w = 4…8%

Слайд 64: Сорбция. Сорбированная (гигроскопическая) влага

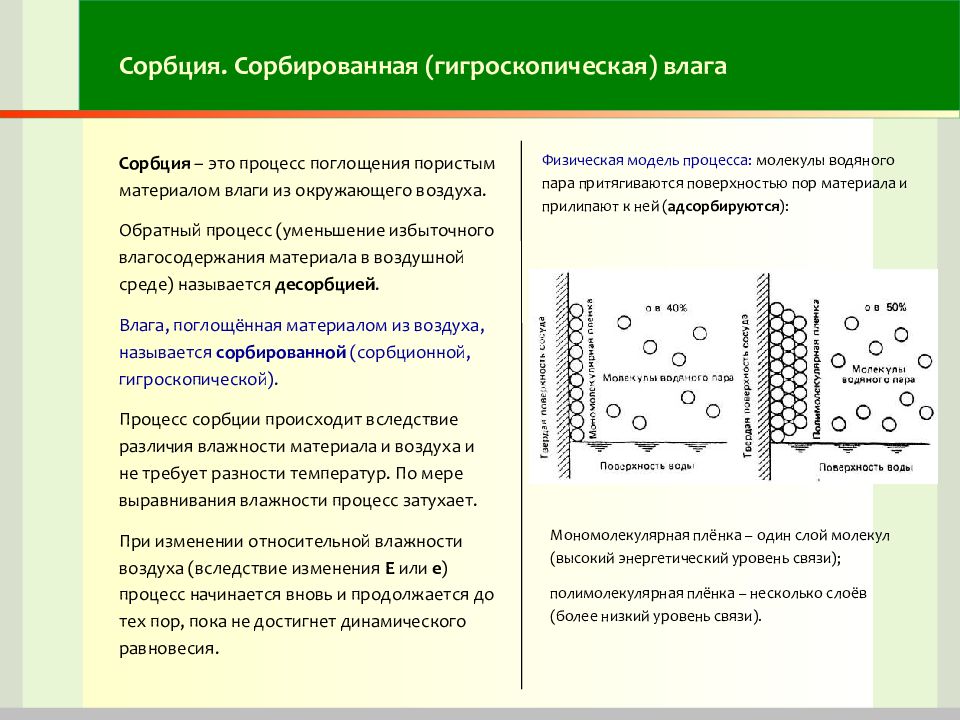

Физическая модель процесса: молекулы водяного пара притягиваются поверхностью пор материала и прилипают к ней ( адсорбируются ): Сорбция – это процесс поглощения пористым материалом влаги из окружающего воздуха. Обратный процесс (уменьшение избыточного влагосодержания материала в воздушной среде) называется десорбцией. Влага, поглощённая материалом из воздуха, называется сорбированной (сорбционной, гигроскопической). Процесс сорбции происходит вследствие различия влажности материала и воздуха и не требует разности температур. По мере выравнивания влажности процесс затухает. При изменении относительной влажности воздуха (вследствие изменения Е или е ) процесс начинается вновь и продолжается до тех пор, пока не достигнет динамического равновесия. Мономолекулярная плёнка – один слой молекул (высокий энергетический уровень связи); полимолекулярная плёнка – несколько слоёв (более низкий уровень связи).

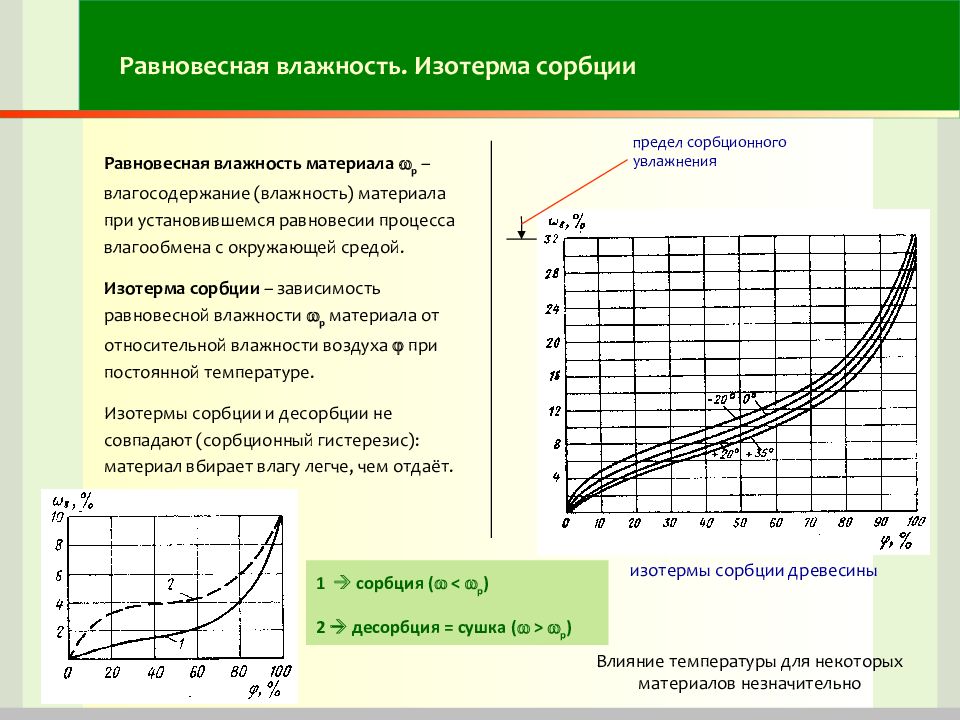

Слайд 65: Равновесная влажность. Изотерма сорбции

Равновесная влажность материала р – влагосодержание (влажность) материала при установившемся равновесии процесса влагообмена с окружающей средой. Изотерма сорбции – зависимость равновесной влажности р материала от относительной влажности воздуха при постоянной температуре. Изотермы сорбции и десорбции не совпадают (сорбционный гистерезис): материал вбирает влагу легче, чем отдаёт. 1 сорбция ( < р ) 2 десорбция = сушка ( > р ) предел сорбционного увлажнения изотермы сорбции древесины Влияние температуры для некоторых материалов незначительно

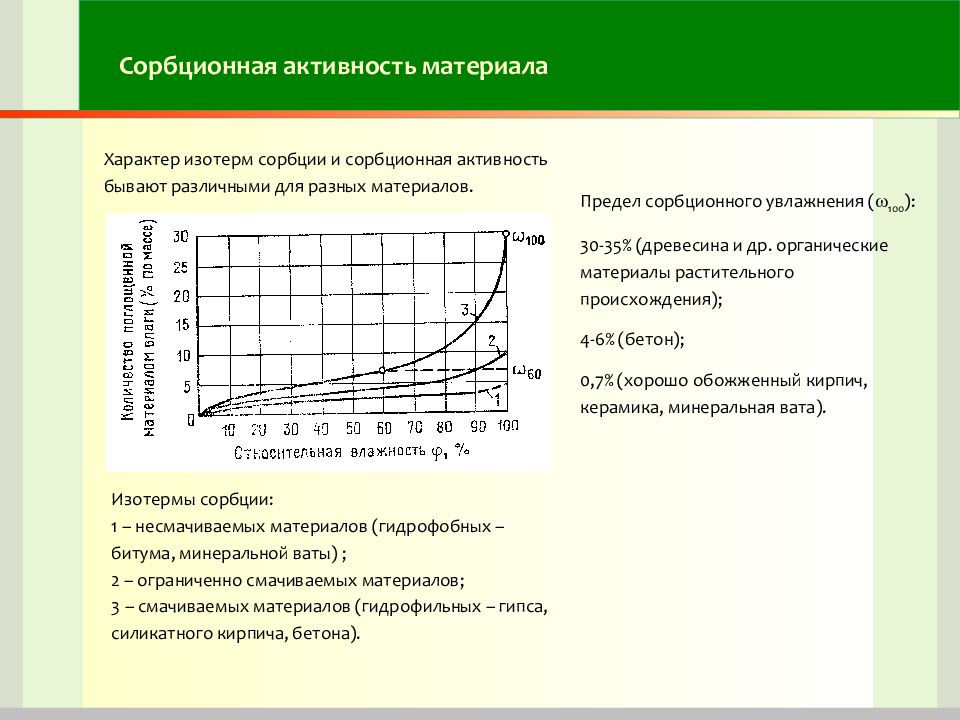

Слайд 66: Сорбционная активность материала

Характер изотерм сорбции и сорбционная активность бывают различными для разных материалов. Предел сорбционного увлажнения ( 100 ): 30-35% (древесина и др. органические материалы растительного происхождения); 4-6% (бетон); 0,7% (хорошо обожженный кирпич, керамика, минеральная вата). Изотермы сорбции: 1 – несмачиваемых материалов (гидрофобных – битума, минеральной ваты) ; 2 – ограниченно смачиваемых материалов; 3 – смачиваемых материалов (гидрофильных – гипса, силикатного кирпича, бетона).

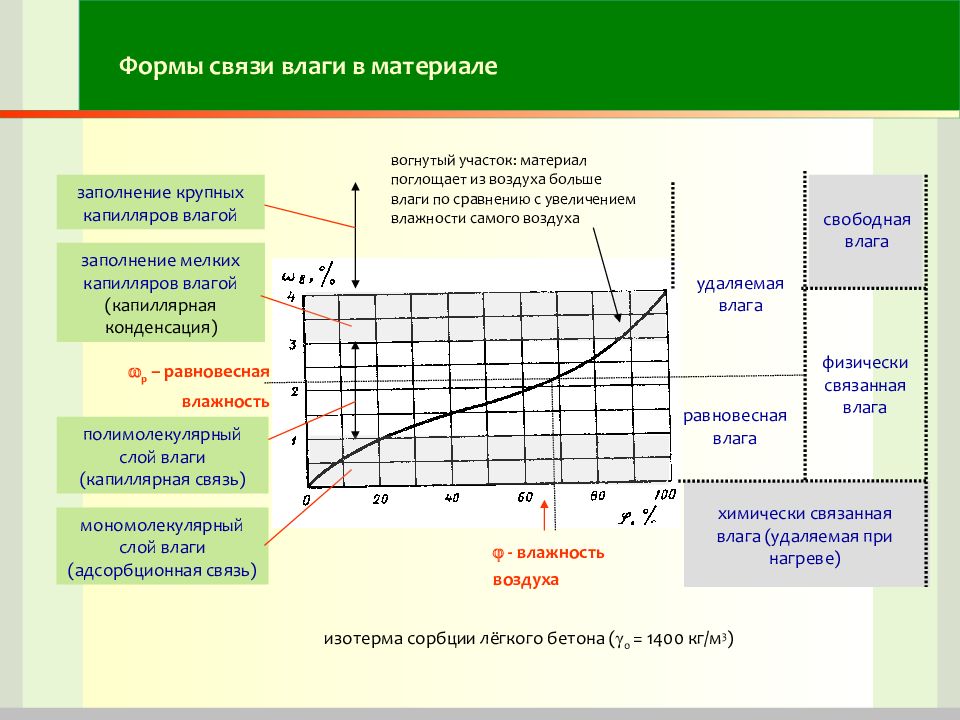

Слайд 67: Формы связи влаги в материале

р – равновесная влажность - влажность воздуха удаляемая влага равновесная влага физически связанная влага свободная влага химически связанная влага (удаляемая при нагреве) мономолекулярный слой влаги (адсорбционная связь) полимолекулярный слой влаги (капиллярная связь) заполнение мелких капилляров влагой (капиллярная конденсация) заполнение крупных капилляров влагой изотерма сорбции лёгкого бетона ( 0 = 1400 кг/м 3 ) вогнутый участок: материал поглощает из воздуха больше влаги по сравнению с увеличением влажности самого воздуха

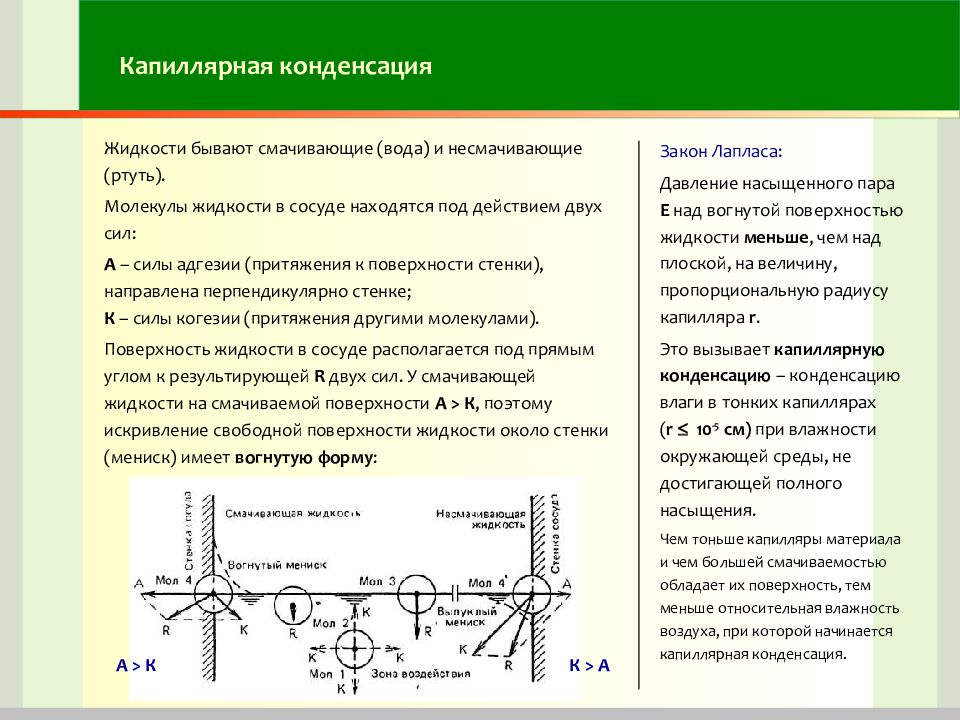

Слайд 68: Капиллярная конденсация

Жидкости бывают смачивающие (вода) и несмачивающие (ртуть). Молекулы жидкости в сосуде находятся под действием двух сил: А – силы адгезии (притяжения к поверхности стенки), направлена перпендикулярно стенке; К – силы когезии (притяжения другими молекулами). Поверхность жидкости в сосуде располагается под прямым углом к результирующей R двух сил. У смачивающей жидкости на смачиваемой поверхности А > К, поэтому искривление свободной поверхности жидкости около стенки (мениск) имеет вогнутую форму : А > К К > А Закон Лапласа: Давление насыщенного пара Е над вогнутой поверхностью жидкости меньше, чем над плоской, на величину, пропорциональную радиусу капилляра r. Это вызывает капиллярную конденсацию – конденсацию влаги в тонких капиллярах ( r 10 -5 см ) при влажности окружающей среды, не достигающей полного насыщения. Чем тоньше капилляры материала и чем большей смачиваемостью обладает их поверхность, тем меньше относительная влажность воздуха, при которой начинается капиллярная конденсация.

Слайд 69: Капиллярный подъём влаги

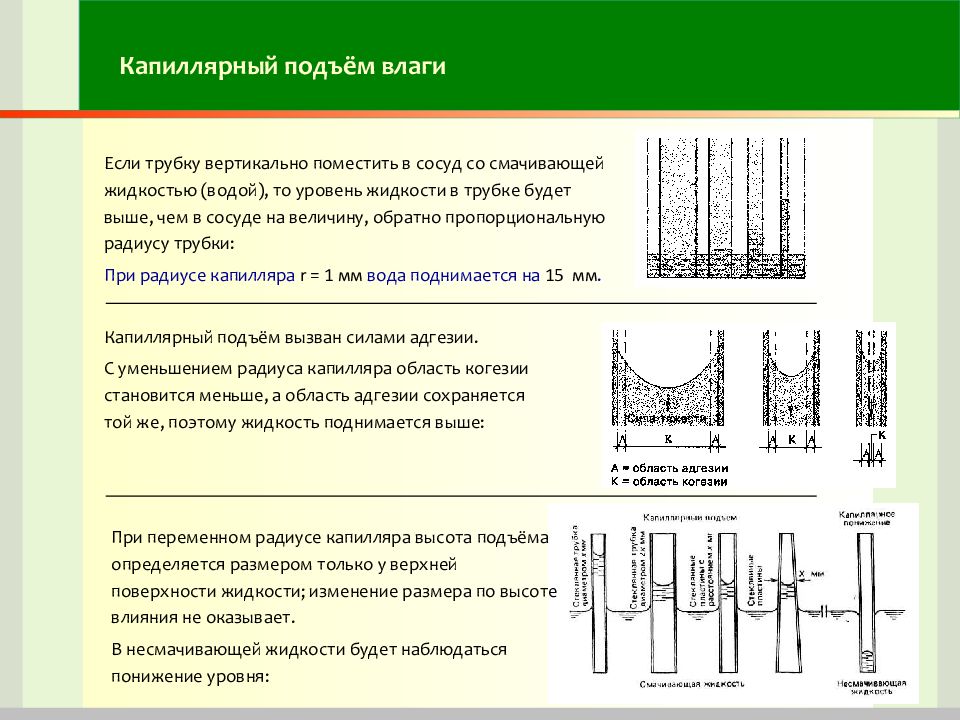

Если трубку вертикально поместить в сосуд со смачивающей жидкостью (водой), то уровень жидкости в трубке будет выше, чем в сосуде на величину, обратно пропорциональную радиусу трубки: При радиусе капилляра r = 1 мм вода поднимается на 15 мм. Капиллярный подъём вызван силами адгезии. С уменьшением радиуса капилляра область когезии становится меньше, а область адгезии сохраняется той же, поэтому жидкость поднимается выше: При переменном радиусе капилляра высота подъёма определяется размером только у верхней поверхности жидкости; изменение размера по высоте влияния не оказывает. В несмачивающей жидкости будет наблюдаться понижение уровня:

Слайд 70: Лабораторная работа №4 ДИФФУЗИЯ И КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ

Процессы влагопереноса

Слайд 71: Физический процесс диффузии водяного пара через ограждение

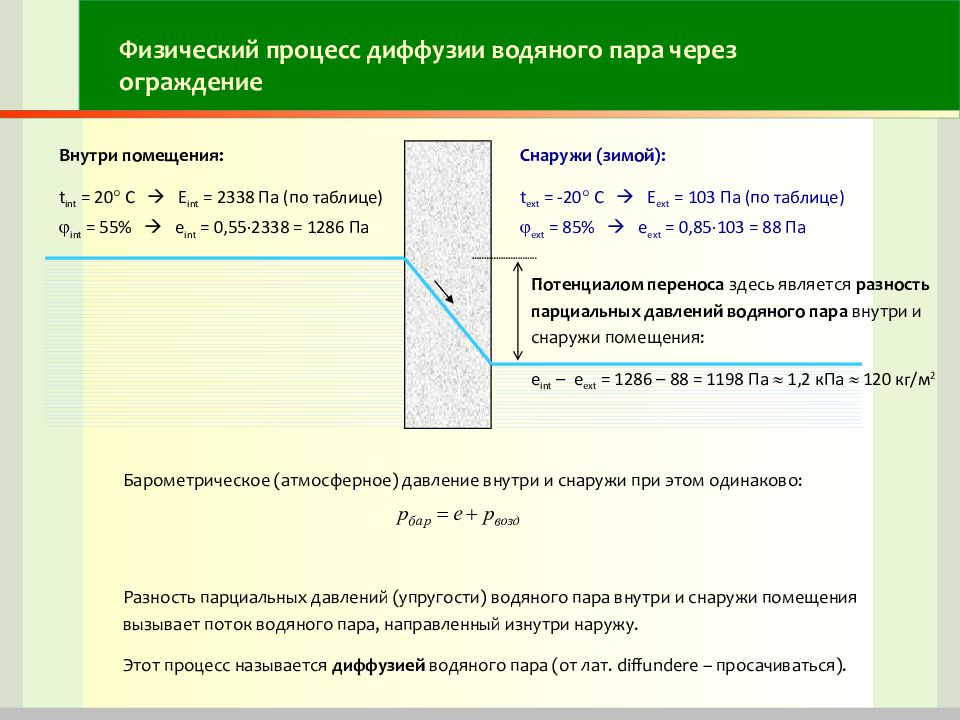

Внутри помещения: t int = 20 С E int = 2338 Па (по таблице) int = 55% e int = 0,55 · 2338 = 1286 Па Разность парциальных давлений (упругости) водяного пара внутри и снаружи помещения вызывает поток водяного пара, направленный изнутри наружу. Этот процесс называется диффузией водяного пара (от лат. diffundere – просачиваться). Снаружи (зимой): t ext = - 20 С E ext = 103 Па (по таблице) ext = 85% e ext = 0, 8 5 ·103 = 88 Па Потенциалом переноса здесь является разность парциальных давлений водяного пара внутри и снаружи помещения: e int – e ext = 1286 – 88 = 1198 Па 1,2 кПа 120 кг/м 2 Барометрическое (атмосферное) давление внутри и снаружи при этом одинаково:

Слайд 72: Аналогия между стационарными процессами теплопроводности материала и диффузии водяного пара

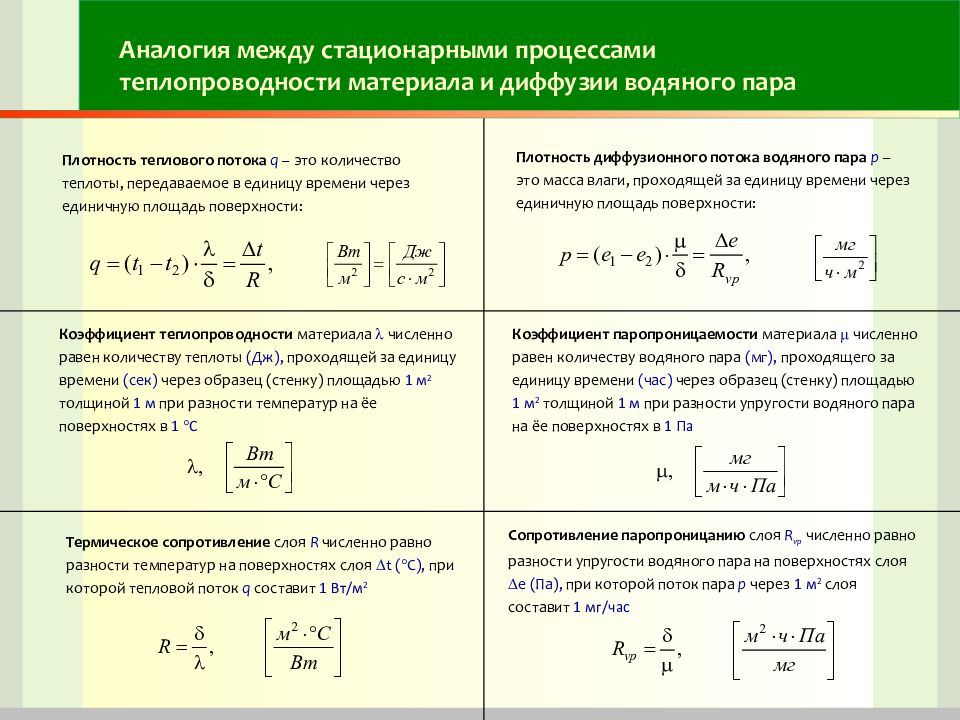

Плотность теплового потока q – это количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единичную площадь поверхности: Плотность диффузионного потока водяного пара р – это масса влаги, проходящей за единицу времени через единичную площадь поверхности: Коэффициент теплопроводности материала численно равен количеству теплоты (Дж), проходящей за единицу времени (сек) через образец (стенку) площадью 1 м 2 толщиной 1 м при разности температур на ёе поверхностях в 1 С Термическое сопротивление слоя R численно равно разности температур на поверхностях слоя t ( С), при которой тепловой поток q составит 1 Вт/м 2 Сопротивление паропроницанию слоя R vp численно равно разности упругости водяного пара на поверхностях слоя е (Па), при которой поток пара р через 1 м 2 слоя составит 1 мг/час Коэффициент паропроницаемости материала численно равен количеству водяного пара (мг), проходящего за единицу времени (час) через образец (стенку) площадью 1 м 2 толщиной 1 м при разности упругости водяного пара на ёе поверхностях в 1 Па

Слайд 73: Оценка влажностного состояния однослойного ограждения

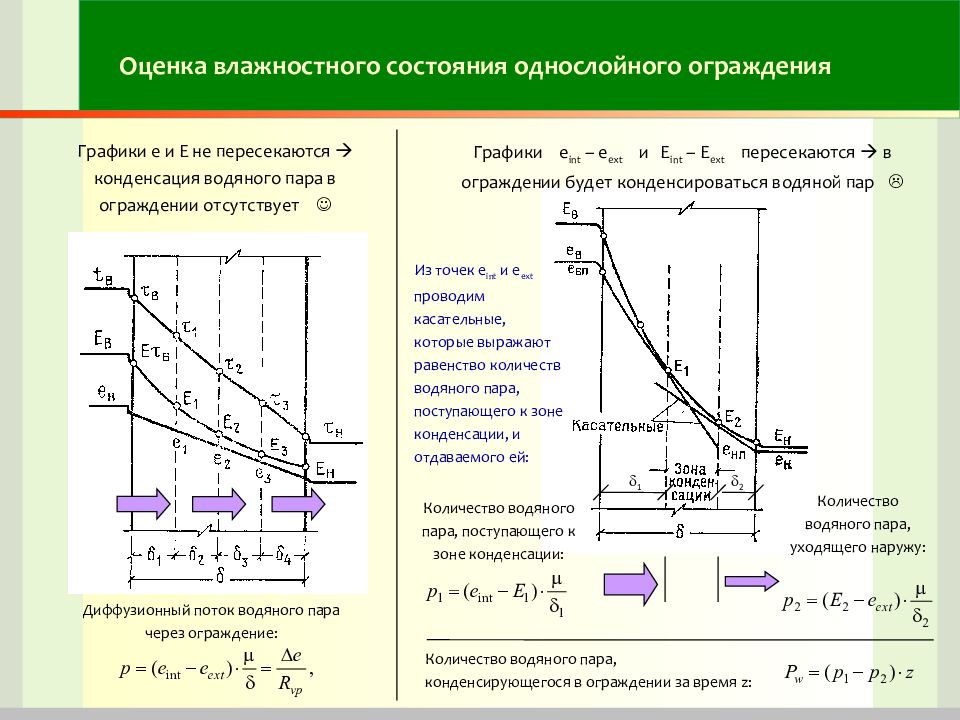

Графики е и Е не пересекаются конденсация водяного пара в ограждении отсутствует Графики е int – е ext и Е int – Е ext пересекаются в ограждении будет конденсироваться водяной пар Диффузионный поток водяного пара через ограждение: Количество водяного пара, поступающего к зоне конденсации: Количество водяного пара, уходящего наружу: Количество водяного пара, конденсирующегося в ограждении за время z : Из точек е int и е ext проводим касательные, которые выражают равенство количеств водяного пара, поступающего к зоне конденсации, и отдаваемого ей: 1 2

Слайд 74: Оценка влажностного состояния многослойного ограждения

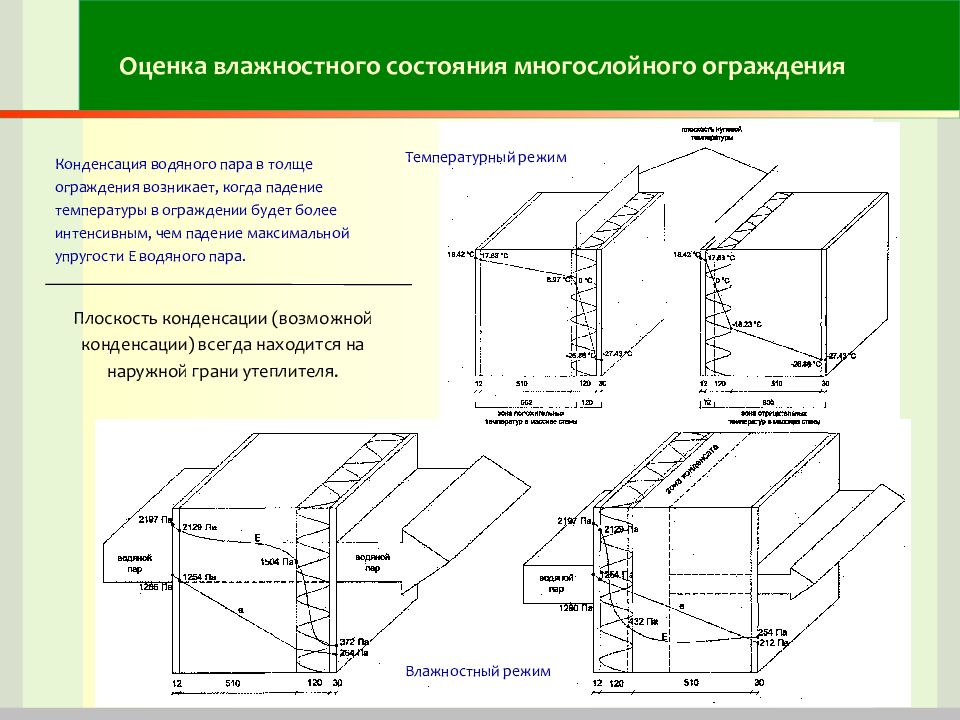

Температурный режим Влажностный режим Плоскость конденсации (возможной конденсации) всегда находится на наружной грани утеплителя. Конденсация водяного пара в толще ограждения возникает, когда падение температуры в ограждении будет более интенсивным, чем падение максимальной упругости Е водяного пара.

Слайд 75: Графоаналитический метод оценки влажностного состояния*

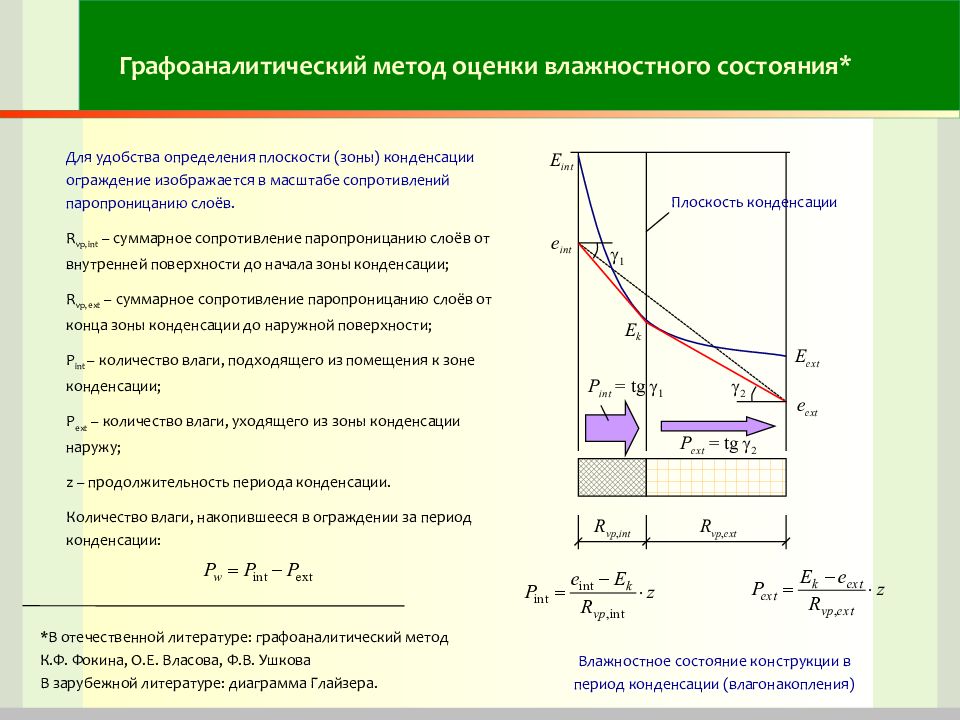

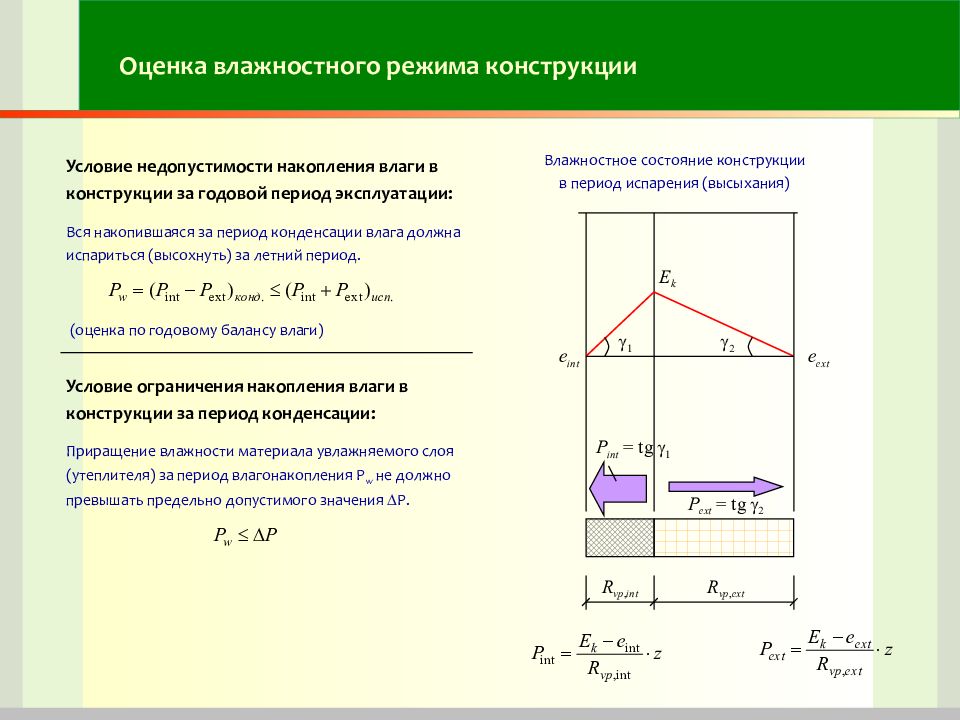

Для удобства определения плоскости (зоны) конденсации ограждение изображается в масштабе сопротивлений паропроницанию слоёв. R vp,int – суммарное сопротивление паропроницанию слоёв от внутренней поверхности до начала зоны конденсации; R vp, ext – суммарное сопротивление паропроницанию слоёв от конца зоны конденсации до наружной поверхности; P int – количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации; P ex t – количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу; z – продолжительность периода конденсации. Количество влаги, накопившееся в ограждении за период конденсации: *В отечественной литературе: графоаналитический метод К.Ф. Фокина, О.Е. Власова, Ф.В. Ушкова В зарубежной литературе: диаграмма Глайзера. R vp, int R vp, ext e int e ext E ext E int P ext = tg 2 E k P int = tg 1 1 2 Плоскость конденсации Влажностное состояние конструкции в период конденсации (влагонакопления)

Слайд 76: Рациональное размещение слоёв в конструкции

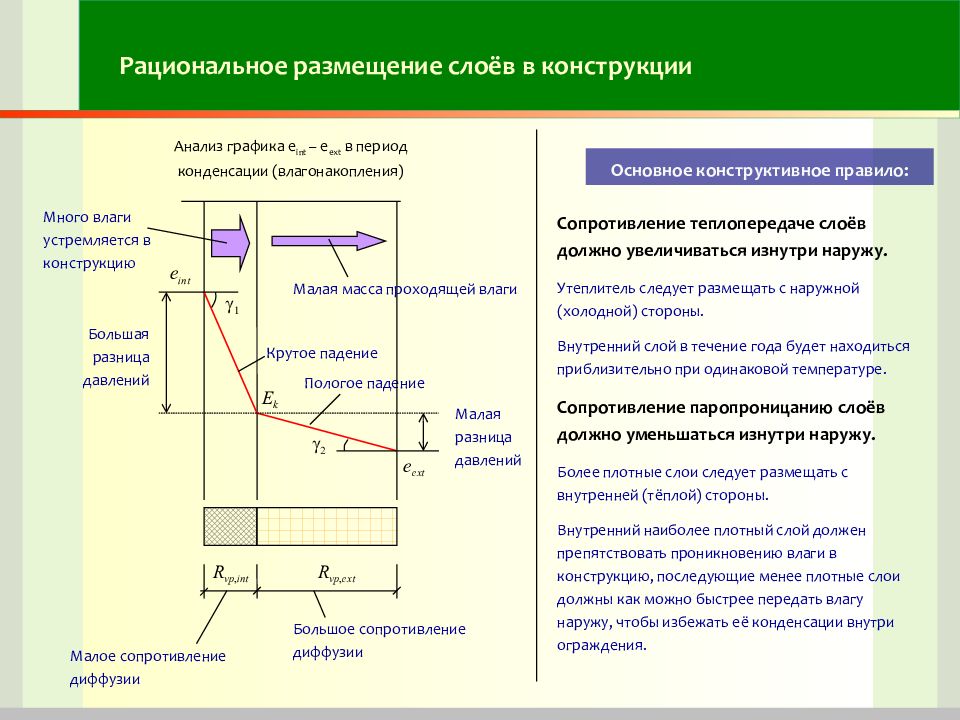

Пологое падение e int e ext E k 1 2 Большая разница давлений Крутое падение Малая разница давлений Малая масса проходящей влаги Большое сопротивление диффузии Малое сопротивление диффузии Много влаги устремляется в конструкцию Сопротивление теплопередаче слоёв должно увеличиваться изнутри наружу. Утеплитель следует размещать с наружной (холодной) стороны. Внутренний слой в течение года будет находиться приблизительно при одинаковой температуре. Сопротивление паропроницанию слоёв должно уменьшаться изнутри наружу. Более плотные слои следует размещать с внутренней (тёплой) стороны. Внутренний наиболее плотный слой должен препятствовать проникновению влаги в конструкцию, последующие менее плотные слои должны как можно быстрее передать влагу наружу, чтобы избежать её конденсации внутри ограждения. Основное конструктивное правило: Анализ графика e int – e ext в период конденсации (влагонакопления) R vp, int R vp, ext

Слайд 77: Оценка влажностного режима конструкции

Условие недопустимости накопления влаги в конструкции за годовой период эксплуатации: Вся накопившаяся за период конденсации влага должна испариться (высохнуть) за летний период. R vp, int R vp, ext e int e ext P ext = tg 2 E k P int = tg 1 1 2 Условие ограничения накопления влаги в конструкции за период конденсации: Приращение влажности материала увлажняемого слоя (утеплителя) за период влагонакопления P w не должно превышать предельно допустимого значения Р. (оценка по годовому балансу влаги) Влажностное состояние конструкции в период испарения (высыхания)

Слайд 78: Мероприятия по предотвращению конденсации влаги

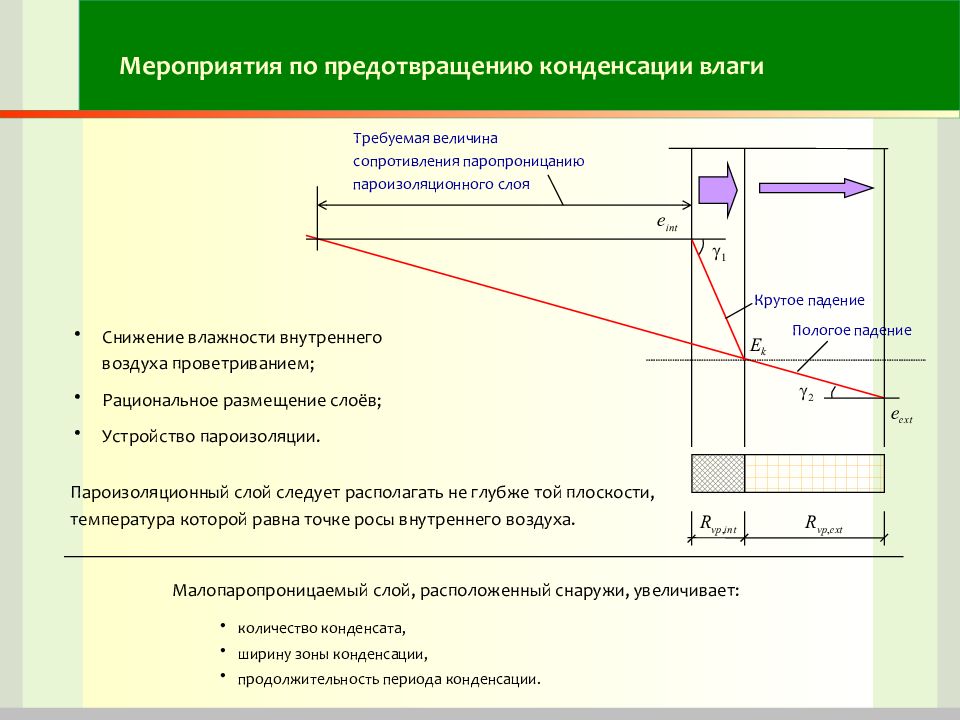

Снижение влажности внутреннего воздуха проветриванием; Рациональное размещение слоёв; Устройство пароизоляции. Малопаропроницаемый слой, расположенный снаружи, увеличивает: количество конденсата, ширину зоны конденсации, продолжительность периода конденсации. Пароизоляционный слой следует располагать не глубже той плоскости, температура которой равна точке росы внутреннего воздуха. Пологое падение e int e ext E k 1 2 Крутое падение Требуемая величина сопротивления паропроницанию пароизоляционного слоя R vp, int R vp, ext

Слайд 79: Контрольные вопросы

Что такое относительная влажность воздуха? Какая относительная влажность воздуха в помещении комфортна для человека? Что такое точка росы, как её определить? Какими мерами можно предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности ограждающих конструкций (стен, окон)? Почему зимой время от времени образуется иней на внешней поверхности некоторых конструкций зданий (на колоннах, парапетах), а также на деревьях? Как определить перепад температур воздуха в помещении и внутренней поверхности ограждающих конструкций? Каким должен быть этот перепад? Обдув внутренней поверхности стены (окна) внутренним воздухом помещения снижает или повышает температурный перепад воздуха и поверхности? Почему? Что является потенциалом переноса (движущей силой, определяющей направление и интенсивность процесса) диффузии водяного пара через ограждающие конструкции? В какую сторону направлен поток водяного пара? Что такое плотность диффузионного потока водяного пара через слой материала? Какие данные необходимы для его определения? Чему численно равен коэффициент паропроницания материала?

Слайд 80: Контрольные вопросы

Чему численно равно сопротивление паропроницанию слоя материала? Как его определить? Как найти сопротивление паропроницанию многослойной конструкции? Как оценить возможность конденсации влаги в наружной ограждающей конструкции? Где располагается плоскость возможной конденсации влаги в конструкции? Как найти количество влаги, конденсирующейся в ограждении в течение заданного времени? В каких случаях в наружной ограждающей конструкции возможна конденсация водяного пара? Какими мероприятиями можно предотвратить возможность конденсации влаги внутри ограждения? Какие материалы относятся к пароизоляционным? Каким показателем характеризуется их пароизолирующая способность. Где необходимо располагать пароизоляцию в стене, в чердачном перекрытии, в перекрытии над холодным подвалом? Каково Ваше мнение относительно размещения утеплителя между двумя паронепроницаемыми или малопроницаемыми пароизоляционными слоями? Какие стены в обиходе называют «дышащими»? Как лучше: чтобы стены дышали или нет?

Слайд 81: Контрольные вопросы

Какие два критерия (условия) приняты для оценки влажностного режима конструкций? Как найти количество влаги, которое может испариться из ограждения за летний период? В чём состоит «нормативный метод» расчёта конструкций на паропроницание? В чём состоят общие черты и различия между «нормативным методом» и «графоаналитическим методом» расчёта (оценки) паропроницания ограждающих конструкций? Как подобрать пароизоляцию?

Слайд 82: Лекция 4 ТЕПЛОУСВОЕНИЕ. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ

Процессы теплопередачи в нестационарных условиях

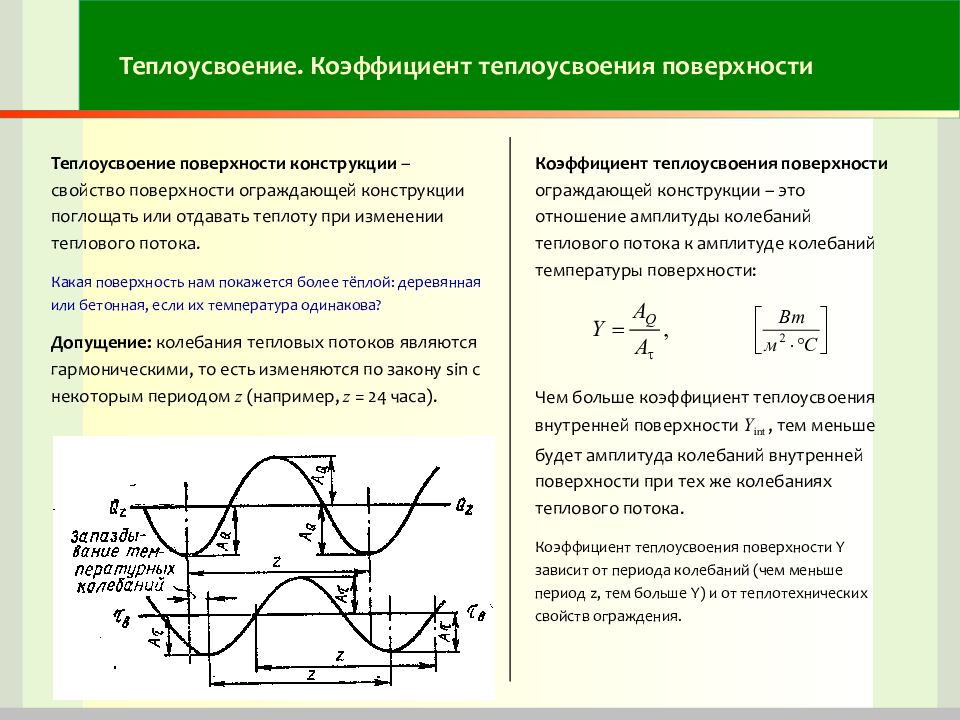

Слайд 83: Теплоусвоение. Коэффициент теплоусвоения поверхности

Теплоусвоение поверхности конструкции – свойство поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту при изменении теплового потока. Какая поверхность нам покажется более тёплой: деревянная или бетонная, если их температура одинакова? Допущение: колебания тепловых потоков являются гармоническими, то есть изменяются по закону sin с некоторым периодом z (например, z = 24 часа). Чем больше коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности Y int, тем меньше будет амплитуда колебаний внутренней поверхности при тех же колебаниях теплового потока. Коэффициент теплоусвоения поверхности Y зависит от периода колебаний (чем меньше период z, тем больше Y ) и от теплотехнических свойств ограждения. Коэффициент теплоусвоения поверхности ограждающей конструкции – это отношение амплитуды колебаний теплового потока к амплитуде колебаний температуры поверхности:

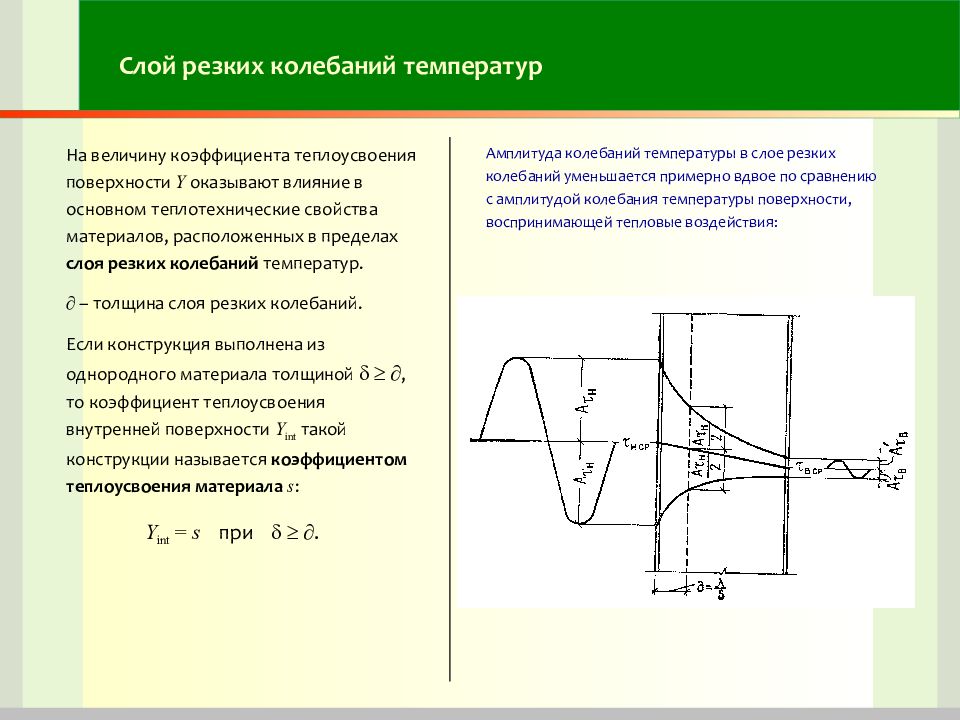

Слайд 84: Слой резких колебаний температур

На величину коэффициента теплоусвоения поверхности Y оказывают влияние в основном теплотехнические свойства материалов, расположенных в пределах слоя резких колебаний температур. – толщина слоя резких колебаний. Если конструкция выполнена из однородного материала толщиной , то коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности Y int такой конструкции называется коэффициентом теплоусвоения материала s : Y int = s при . Амплитуда колебаний температуры в слое резких колебаний уменьшается примерно вдвое по сравнению с амплитудой колебания температуры поверхности, воспринимающей тепловые воздействия:

Слайд 85: Коэффициент теплоусвоения материала

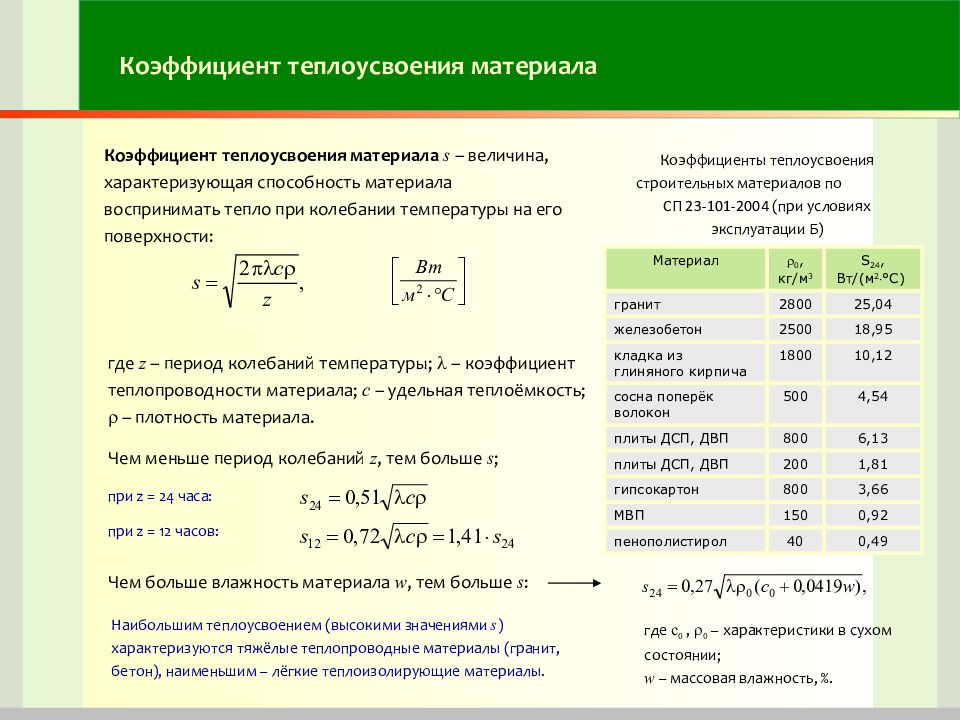

Коэффициент теплоусвоения материала s – величина, характеризующая способность материала воспринимать тепло при колебании температуры на его поверхности: где z – период колебаний температуры; – коэффициент теплопроводности материала; с – удельная теплоёмкость; – плотность материала. Чем меньше период колебаний z, тем больше s ; при z = 24 часа: при z = 12 часов: Наибольшим теплоусвоением (высокими значениями s ) характеризуются тяжёлые теплопроводные материалы (гранит, бетон), наименьшим – лёгкие теплоизолирующие материалы. Материал 0, кг/м 3 S 24, Вт/(м 2 °С) гранит 2800 25,04 железобетон 2500 18,95 кладка из глиняного кирпича 1800 10,12 сосна поперёк волокон 500 4,54 плиты ДСП, ДВП 800 6,13 плиты ДСП, ДВП 200 1,81 гипсокартон 800 3,66 МВП 150 0,92 пенополистирол 40 0,49 Коэффициенты теплоусвоения строительных материалов по СП 23-101-2004 (при условиях эксплуатации Б) где с 0, 0 – характеристики в сухом состоянии; w – массовая влажность, %. Чем больше влажность материала w, тем больше s :

Слайд 86: Тепловая инерция конструкции

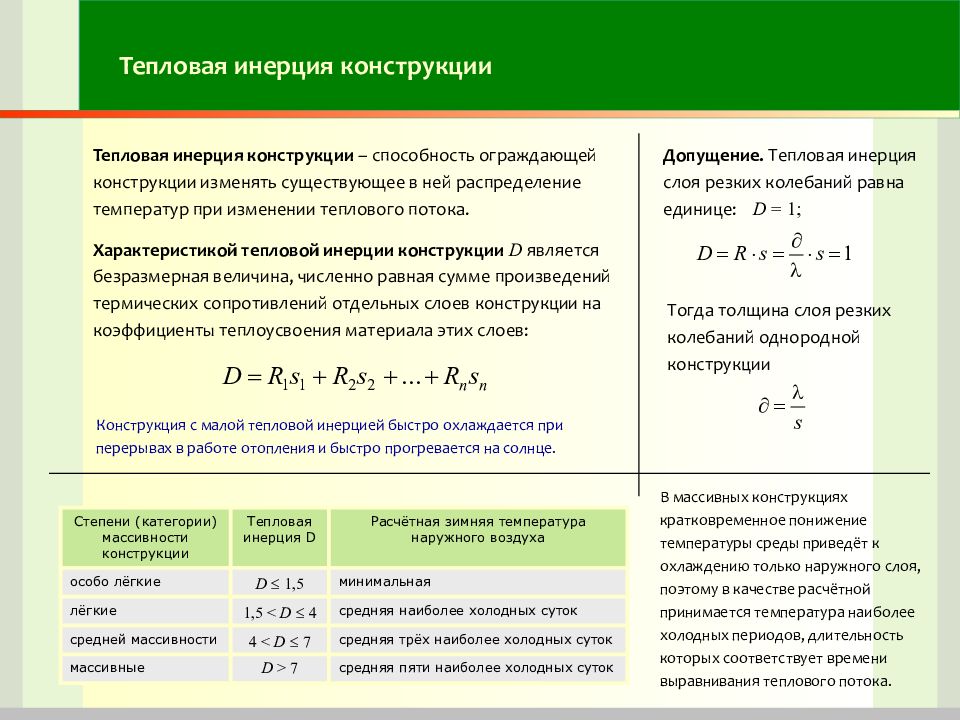

Тепловая инерция конструкции – способность ограждающей конструкции изменять существующее в ней распределение температур при изменении теплового потока. Характеристикой тепловой инерции конструкции D является безразмерная величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев: Конструкция с малой тепловой инерцией быстро охлаждается при перерывах в работе отопления и быстро прогревается на солнце. Допущение. Тепловая инерция слоя резких колебаний равна единице: D = 1 ; Степени (категории) массивности конструкции Тепловая инерция D Расчётная зимняя температура наружного воздуха особо лёгкие D 1, 5 минимальная лёгкие 1,5 < D 4 средняя наиболее холодных суток средней массивности 4 < D 7 средняя трёх наиболее холодных суток массивные D > 7 средняя пяти наиболее холодных суток Тогда толщина слоя резких колебаний однородной конструкции В массивных конструкциях кратковременное понижение температуры среды приведёт к охлаждению только наружного слоя, поэтому в качестве расчётной принимается температура наиболее холодных периодов, длительность которых соответствует времени выравнивания теплового потока.

Слайд 87: Теплоустойчивость конструкций и помещений

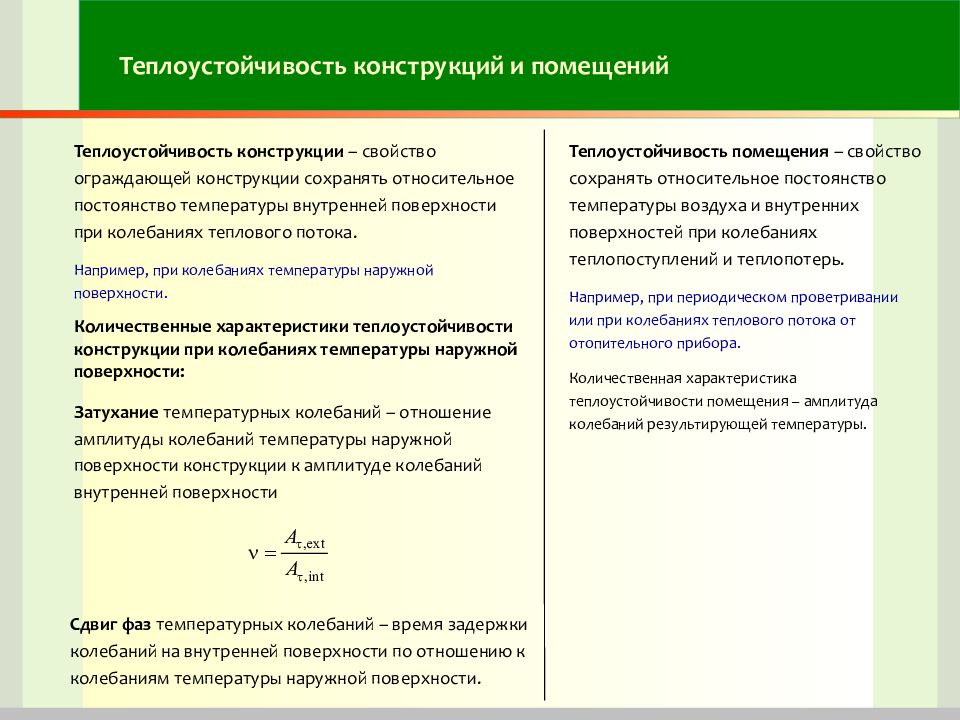

Теплоустойчивость конструкции – свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры внутренней поверхности при колебаниях теплового потока. Например, при колебаниях температуры наружной поверхности. Количественные характеристики теплоустойчивости конструкции при колебаниях температуры наружной поверхности: Затухание температурных колебаний – отношение амплитуды колебаний температуры наружной поверхности конструкции к амплитуде колебаний внутренней поверхности Теплоустойчивость помещения – свойство сохранять относительное постоянство температуры воздуха и внутренних поверхностей при колебаниях теплопоступлений и теплопотерь. Например, при периодическом проветривании или при колебаниях теплового потока от отопительного прибора. Количественная характеристика теплоустойчивости помещения – амплитуда колебаний результирующей температуры. Сдвиг фаз температурных колебаний – время задержки колебаний на внутренней поверхности по отношению к колебаниям температуры наружной поверхности.

Слайд 88: Лабораторная работа №5 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

Процессы теплопередачи в нестационарных условиях

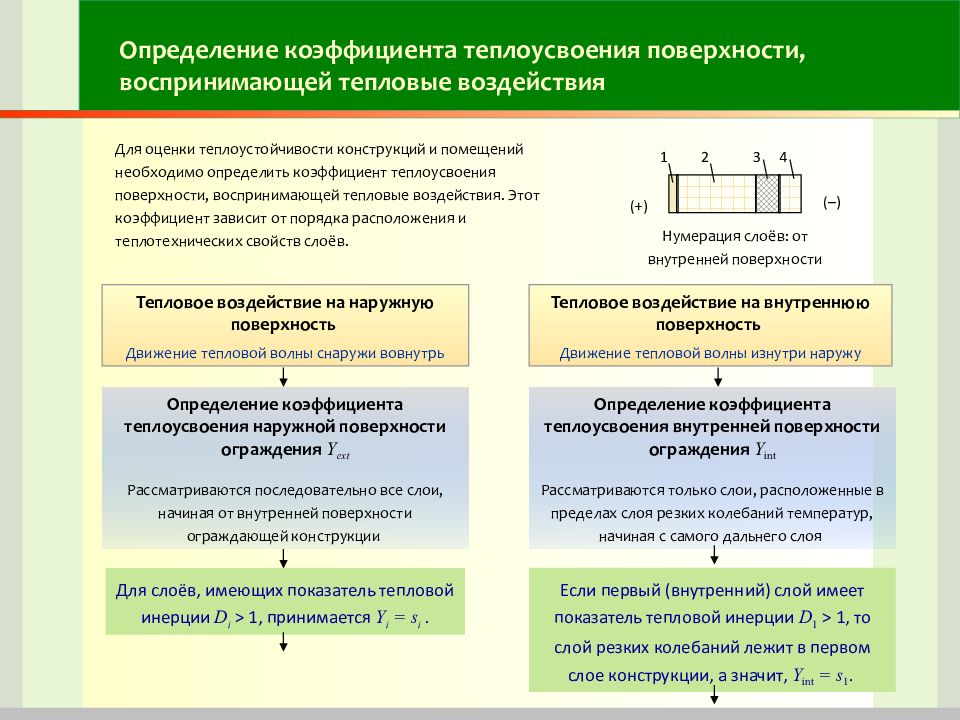

Слайд 89: Определение коэффициента теплоусвоения поверхности, воспринимающей тепловые воздействия

Для оценки теплоустойчивости конструкций и помещений необходимо определить коэффициент теплоусвоения поверхности, воспринимающей тепловые воздействия. Этот коэффициент зависит от порядка расположения и теплотехнических свойств слоёв. Тепловое воздействие на наружную поверхность Движение тепловой волны снаружи вовнутрь Тепловое воздействие на внутреннюю поверхность Движение тепловой волны изнутри наружу Определение коэффициента теплоусвоения наружной поверхности ограждения Y ext Рассматриваются последовательно все слои, начиная от внутренней поверхности ограждающей конструкции Определение коэффициента теплоусвоения внутренней поверхности ограждения Y int Рассматриваются только слои, расположенные в пределах слоя резких колебаний температур, начиная с самого дальнего слоя Для слоёв, имеющих показатель тепловой инерции D i > 1, принимается Y i = s i. Если первый (внутренний) слой имеет показатель тепловой инерции D 1 > 1, то слой резких колебаний лежит в первом слое конструкции, а значит, Y int = s 1. 1 2 3 4 (+) (–) Нумерация слоёв: от внутренней поверхности

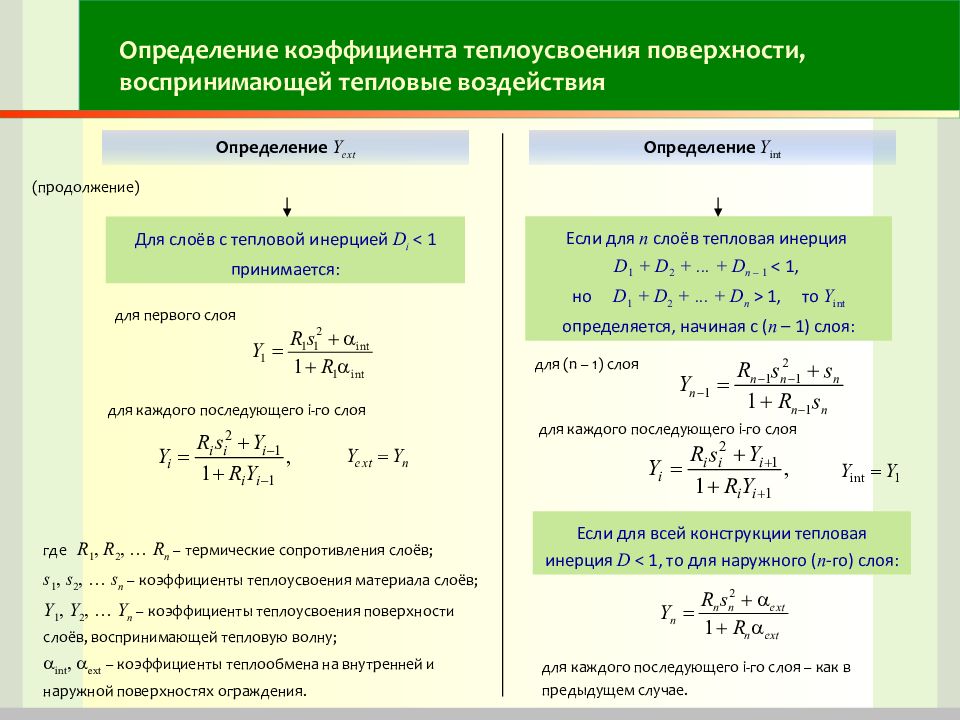

Слайд 90: Определение коэффициента теплоусвоения поверхности, воспринимающей тепловые воздействия

Определение Y ext Определение Y int Для слоёв с тепловой инерцией D i < 1 принимается: Если для n слоёв тепловая инерция D 1 + D 2 +... + D n – 1 < 1, но D 1 + D 2 +... + D n > 1, то Y int определяется, начиная с ( п – 1) слоя: где R 1, R 2, … R n – термические сопротивления слоёв; s 1, s 2, … s n – коэффициенты теплоусвоения материала слоёв; Y 1, Y 2, … Y n – коэффициенты теплоусвоения поверхности слоёв, воспринимающей тепловую волну; int, ext – коэффициенты теплообмена на внутренней и наружной поверхностях ограждения. для каждого последующего i -го слоя для первого слоя для ( n – 1) слоя для каждого последующего i -го слоя Если для всей конструкции тепловая инерция D < 1, то для наружного ( n -го) слоя: для каждого последующего i -го слоя – как в предыдущем случае. (продолжение)

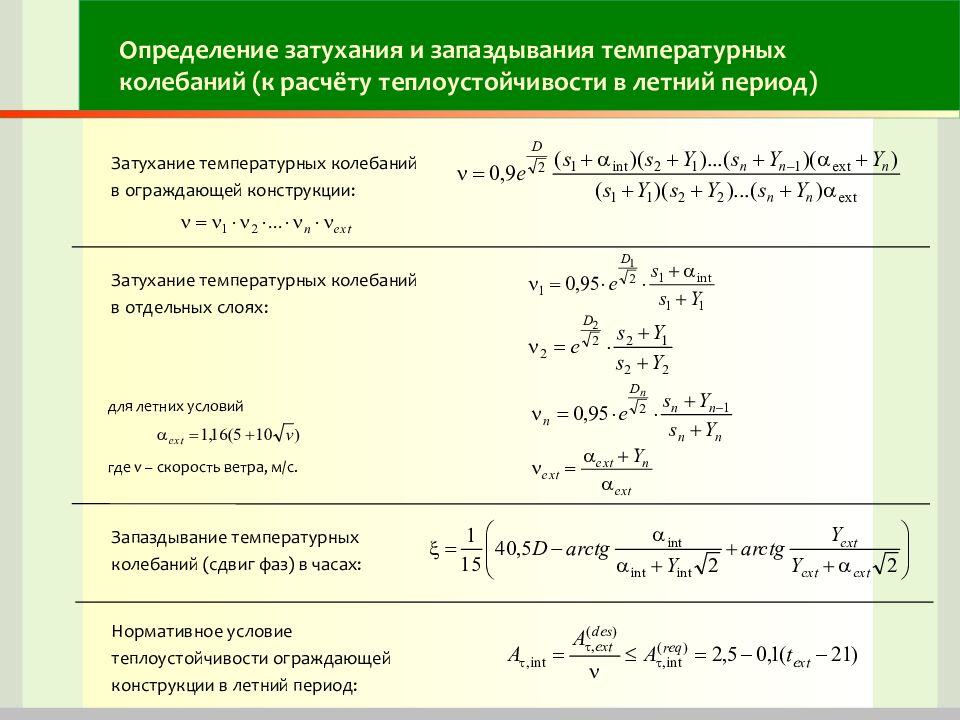

Слайд 91: Определение затухания и запаздывания температурных колебаний (к расчёту теплоустойчивости в летний период)

Затухание температурных колебаний в ограждающей конструкции: Затухание температурных колебаний в отдельных слоях: Запаздывание температурных колебаний (сдвиг фаз) в часах: Нормативное условие теплоустойчивости ограждающей конструкции в летний период: для летних условий где v – скорость ветра, м/с.

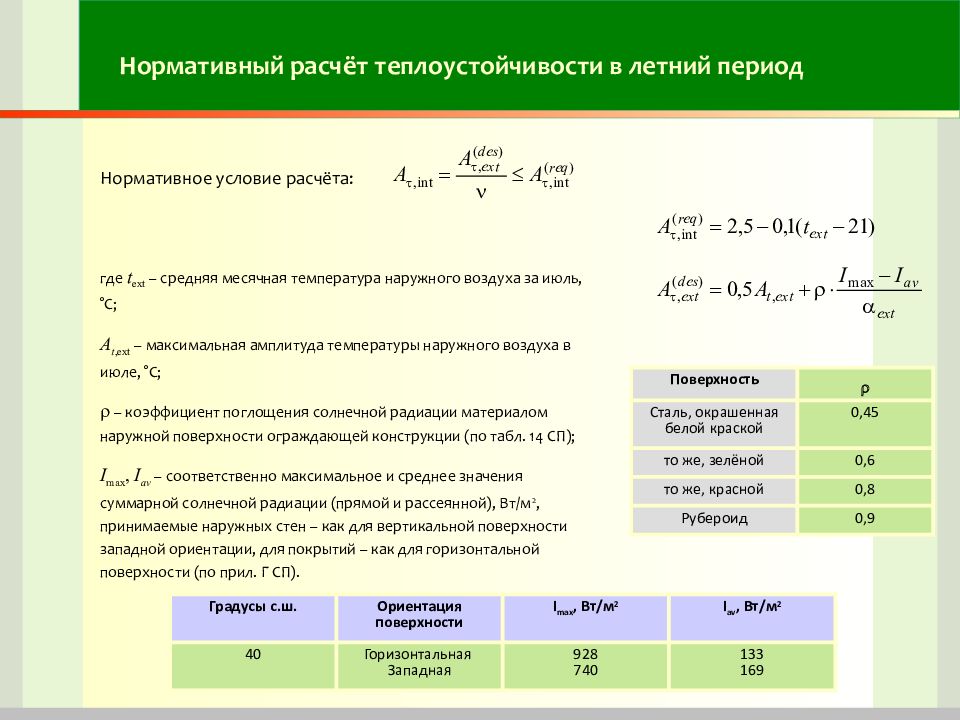

Слайд 92: Нормативный расчёт теплоустойчивости в летний период

Нормативное условие расчёта: где t ext – средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С; A t, ext – максимальная амплитуда температуры наружного воздуха в июле, °С; – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции (по табл. 14 СП); I max, I av – соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м 2, принимаемые наружных стен – как для вертикальной поверхности западной ориентации, для покрытий – как для горизонтальной поверхности (по прил. Г СП). Поверхность Сталь, окрашенная белой краской 0,45 то же, зелёной 0,6 то же, красной 0,8 Рубероид 0,9 Градусы с.ш. Ориентация поверхности I max, Вт/м 2 I av, Вт/м 2 40 Горизонтальная Западная 928 740 133 169

Слайд 93: Рекомендации по повышению теплоустойчивости конструкций и помещений

Увеличение затухания температурных колебаний в ограждении Чередование слоёв с большими и малыми коэффициентами теплоусвоения Y В летний период – защита от солнечной радиации Снижение поглощения солнечной радиации наружной поверхностью Применение светлых окрасок Экранирование наружной поверхности от солнечной радиации Навесы, зелёные насаждения и др. Применение конструкций с воздушным зазором (невентилируемого или вентилируемого наружным воздухом) Вентилируемые стены, чердаки Коэффициент теплоусвоения воздуха s = 0 В зимний период Вентиляция помещений в ночные часы прохладным наружным воздухом Повышение коэффициента теплоусвоения внутренней поверхности Y int Расположение у внутренней поверхности материалов, имеющих большой коэффициент теплоусвоения s (в пределах глубины слоя резких колебаний) Повышение теплозащитных свойств ограждения (сопротивления теплопередаче R 0 ) Уменьшение периода колебаний теплового потока (от отопительного прибора)

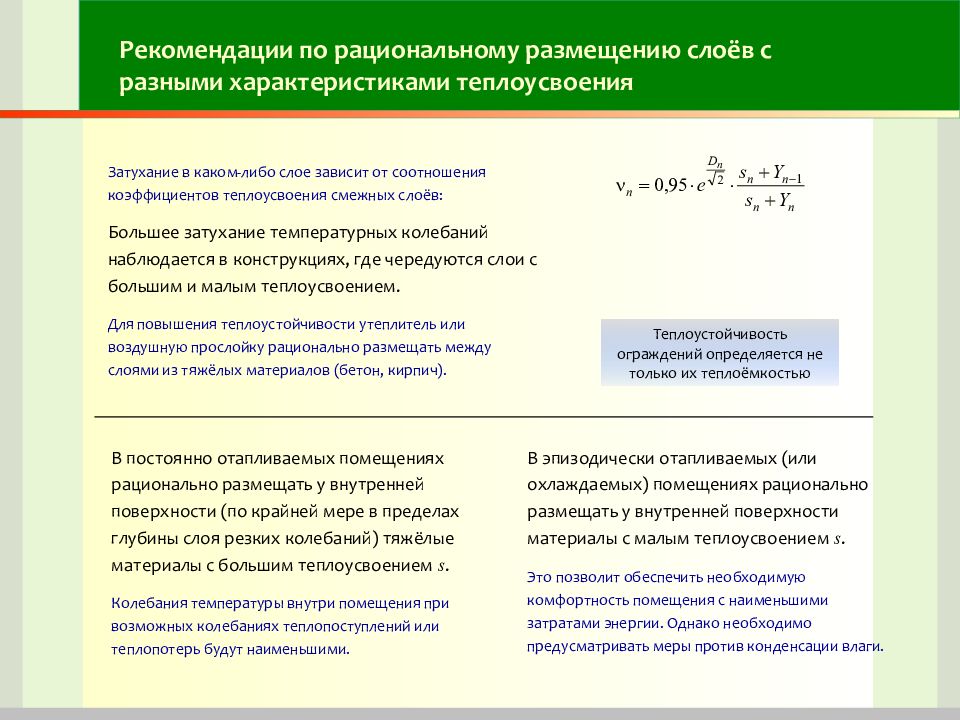

Слайд 94: Рекомендации по рациональному размещению слоёв с разными характеристиками теплоусвоения

Затухание в каком-либо слое зависит от соотношения коэффициентов теплоусвоения смежных слоёв: Большее затухание температурных колебаний наблюдается в конструкциях, где чередуются слои с большим и малым теплоусвоением. Для повышения теплоустойчивости утеплитель или воздушную прослойку рационально размещать между слоями из тяжёлых материалов (бетон, кирпич). В постоянно отапливаемых помещениях рационально размещать у внутренней поверхности (по крайней мере в пределах глубины слоя резких колебаний) тяжёлые материалы с большим теплоусвоением s. Колебания температуры внутри помещения при возможных колебаниях теплопоступлений или теплопотерь будут наименьшими. В эпизодически отапливаемых (или охлаждаемых) помещениях рационально размещать у внутренней поверхности материалы с малым теплоусвоением s. Это позволит обеспечить необходимую комфортность помещения с наименьшими затратами энергии. Однако необходимо предусматривать меры против конденсации влаги. Теплоустойчивость ограждений определяется не только их теплоёмкостью

Слайд 95: Решение задач

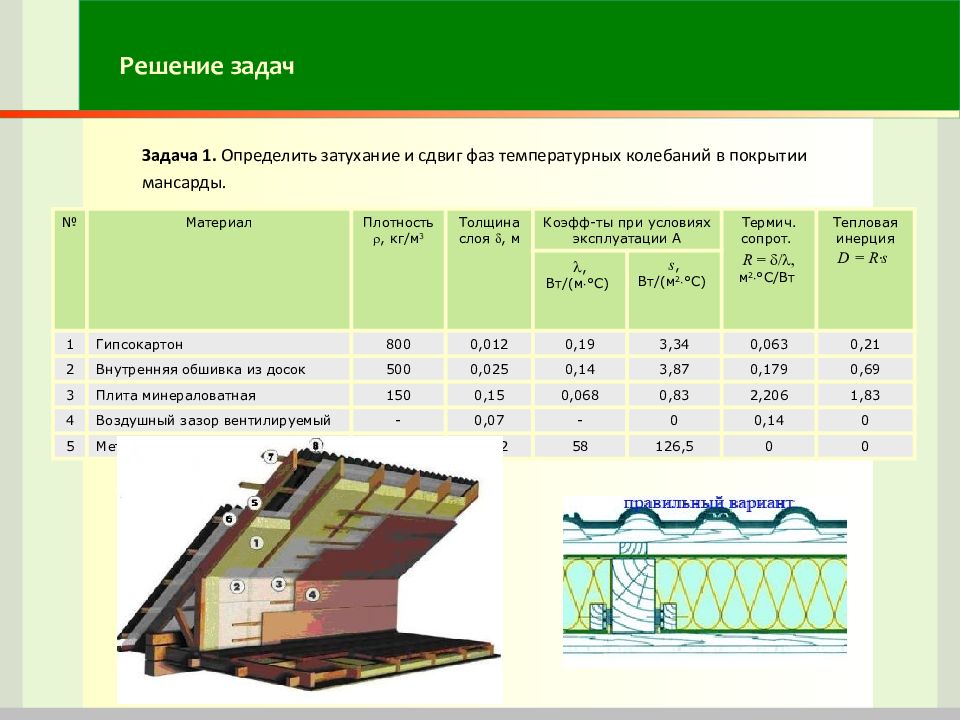

Задача 1. Определить затухание и сдвиг фаз температурных колебаний в покрытии мансарды. № Материал Плотность , кг/м 3 Толщина слоя , м Коэфф-ты при условиях эксплуатации А Термич. сопрот. R = / , м 2 °С/Вт Тепловая инерция D = R · s , Вт/(м°С) s, Вт/(м 2 °С) 1 Гипсокартон 800 0,012 0,19 3,34 0,063 0,21 2 Внутренняя обшивка из досок 500 0,025 0,14 3,87 0,179 0,69 3 Плита минераловатная 150 0,15 0,068 0,83 2,206 1,83 4 Воздушный зазор вентилируемый - 0,07 - 0 0,14 0 5 Металлочерепица 7850 0,002 58 126,5 0 0

Слайд 96: Решение задач

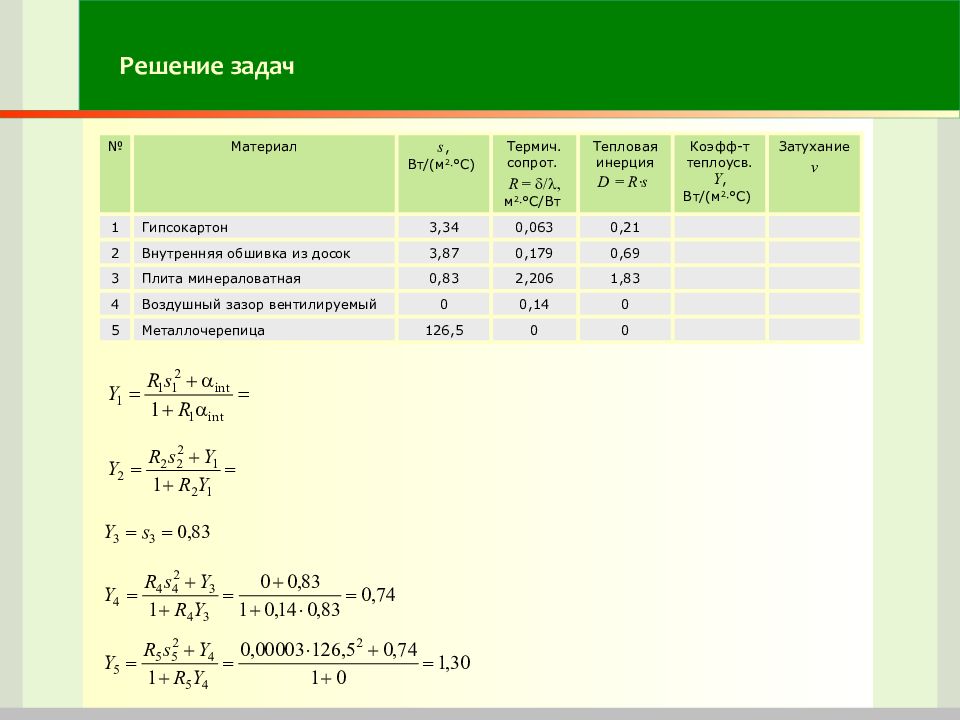

№ Материал s, Вт/(м 2 °С) Термич. сопрот. R = / , м 2 °С/Вт Тепловая инерция D = R · s Коэфф-т теплоусв. Y, Вт/(м 2 °С) Затухание v 1 Гипсокартон 3,34 0,063 0,21 2 Внутренняя обшивка из досок 3,87 0,179 0,69 3 Плита минераловатная 0,83 2,206 1,83 4 Воздушный зазор вентилируемый 0 0,14 0 5 Металлочерепица 126,5 0 0

Слайд 97: Решение задач

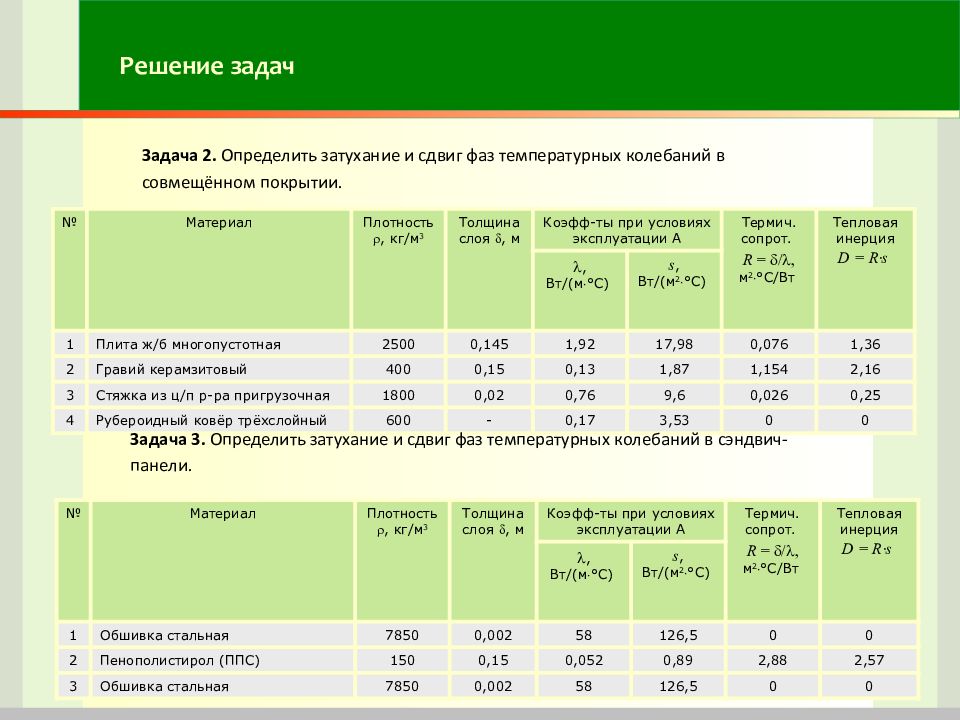

Задача 2. Определить затухание и сдвиг фаз температурных колебаний в совмещённом покрытии. № Материал Плотность , кг/м 3 Толщина слоя , м Коэфф-ты при условиях эксплуатации А Термич. сопрот. R = / , м 2 °С/Вт Тепловая инерция D = R · s , Вт/(м°С) s, Вт/(м 2 °С) 1 Плита ж/б многопустотная 2500 0,145 1,92 17,98 0,076 1,36 2 Гравий керамзитовый 400 0,15 0,13 1,87 1,154 2,16 3 Стяжка из ц/п р-ра пригрузочная 1800 0,02 0,76 9,6 0,026 0,25 4 Рубероидный ковёр трёхслойный 600 - 0,17 3,53 0 0 Задача 3. Определить затухание и сдвиг фаз температурных колебаний в сэндвич-панели. № Материал Плотность , кг/м 3 Толщина слоя , м Коэфф-ты при условиях эксплуатации А Термич. сопрот. R = / , м 2 °С/Вт Тепловая инерция D = R · s , Вт/(м°С) s, Вт/(м 2 °С) 1 Обшивка стальная 7850 0,002 58 126,5 0 0 2 Пенополистирол (ППС) 150 0,15 0,052 0,89 2,88 2,57 3 Обшивка стальная 7850 0,002 58 126,5 0 0

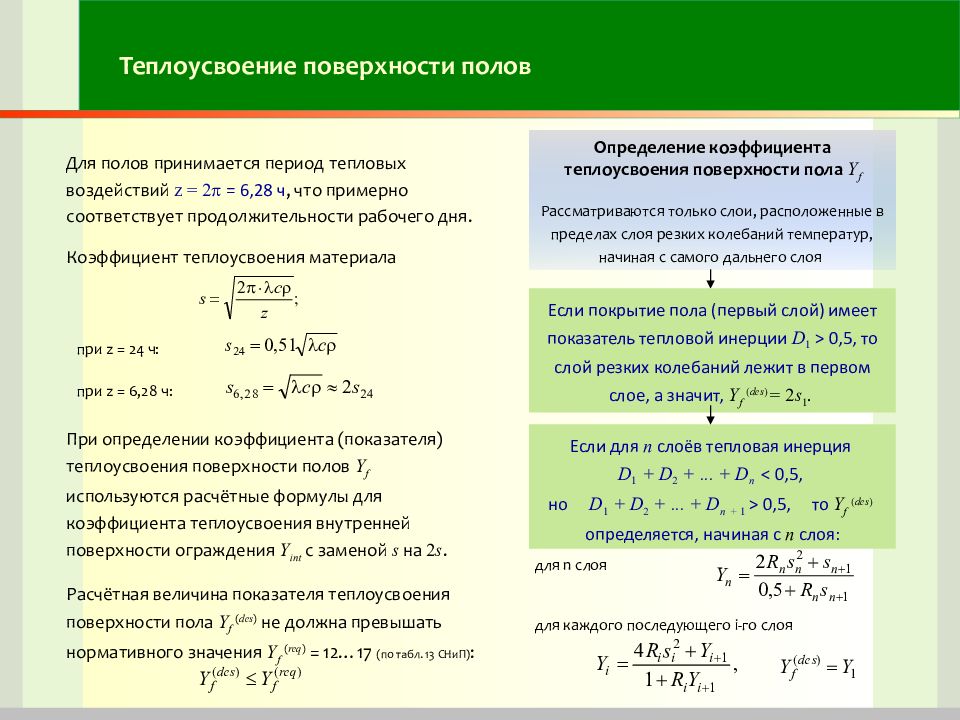

Слайд 98: Теплоусвоение поверхности полов

Для полов принимается период тепловых воздействий z = 2 = 6,28 ч, что примерно соответствует продолжительности рабочего дня. Коэффициент теплоусвоения материала Если для n слоёв тепловая инерция D 1 + D 2 +... + D n < 0, 5, но D 1 + D 2 +... + D n + 1 > 0,5, то Y f ( des ) определяется, начиная с п слоя: для n слоя для каждого последующего i -го слоя Определение коэффициента теплоусвоения поверхности пола Y f Рассматриваются только слои, расположенные в пределах слоя резких колебаний температур, начиная с самого дальнего слоя Если покрытие пола (первый слой) имеет показатель тепловой инерции D 1 > 0,5, то слой резких колебаний лежит в первом слое, а значит, Y f ( des ) = 2 s 1. при z = 24 ч: при z = 6,28 ч: При определении коэффициента (показателя) теплоусвоения поверхности полов Y f используются расчётные формулы для коэффициента теплоусвоения внутренней поверхности ограждения Y int с заменой s на 2 s. Расчётная величина показателя теплоусвоения поверхности пола Y f ( des ) не должна превышать нормативного значения Y f ( req ) = 12…17 (по табл. 13 СНиП) :