Первый слайд презентации: Физиология пищеварения

Преподаватель терапии ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» Плужникова Н.В.

Слайд 2

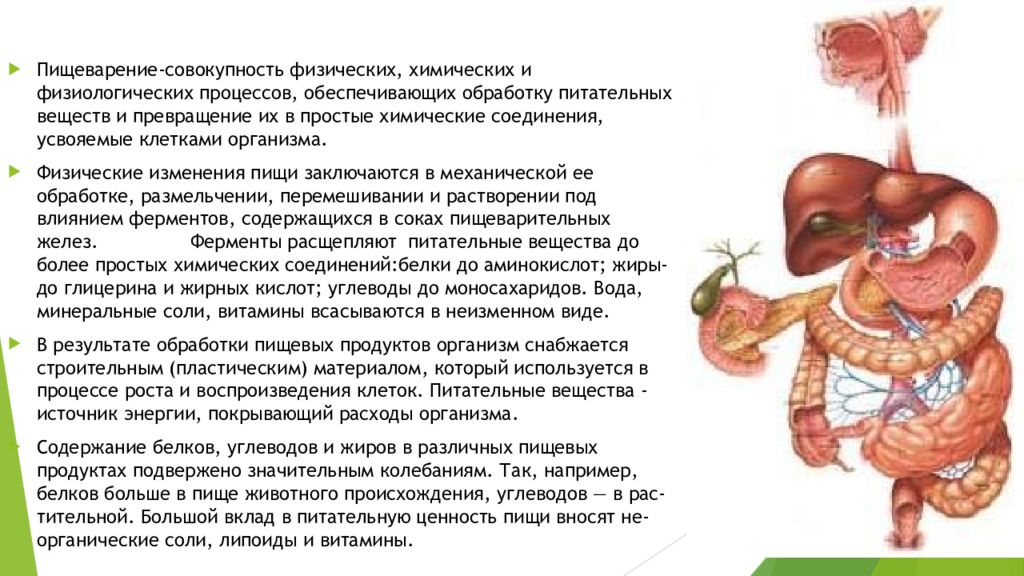

Пищеварение-совокупность физических, химических и физиологических процессов, обеспечивающих обработку питательных веществ и превращение их в простые химические соединения, усвояемые клетками организма. Физические изменения пищи заключаются в механической ее обработке, размельчении, перемешивании и растворении под влиянием ферментов, содержащихся в соках пищеварительных желез. Ферменты расщепляют питательные вещества до более простых химических соединений : б елки до аминокислот; жиры-до глицерина и жирных к ислот; углеводы до моносахаридов. Вода, минеральные соли, витамины всасываются в неизменном виде. В результате обработки пищевых продуктов организм снабжается строительным (пластическим) материалом, который используется в процессе роста и воспроизведения клеток. Питательные вещества -источник энергии, покрывающий расходы организма. Содержание белков, углеводов и жиров в различных пищевых продуктах подвержено значительным колебаниям. Так, например, белков больше в пище животного происхождения, углеводов — в рас- тительной. Большой вклад в питательную ценность пищи вносят не- органические соли, липоиды и витамины.

Слайд 3

Функции пищеварительной системы: • двигательная (моторная); • секреторная (внешняя секреция); • инкреторная (внутренняя секреция); • экскреторная; • всасывательная. Моторную функцию осуществляет мускулатура органов пищеварения. Она состоит из актов: жевания, глотания, передвижения пищи по пищеварительному каналу и удаления из организма непереваренных остатков. Секреторная функция состоит в выработке пищеварительных соков: слюны, желудочного, поджелудочного, кишечного соков и желчи. Инкреторная функция связана с образованием в пищеварительном тракте гормонов, оказывающих специфическое воздействие на процесс пищеварения. Экскреторная функция состоит в выделении пищеварительными железами в полость пищеварительного тракта продуктов обмена (например, мочевины, аммиака, желчных пигментов), воды, солей тяжёлых металлов, лекарственных веществ, в последствии удаляемых из организма, Функцию всасывания осуществляет слизистая оболочка желудка и кишки. Различные отделы пищеварительного канала заселены характерной для них бактериальной флорой, оказывающей существенное влияние на функционирование организма.

Слайд 4

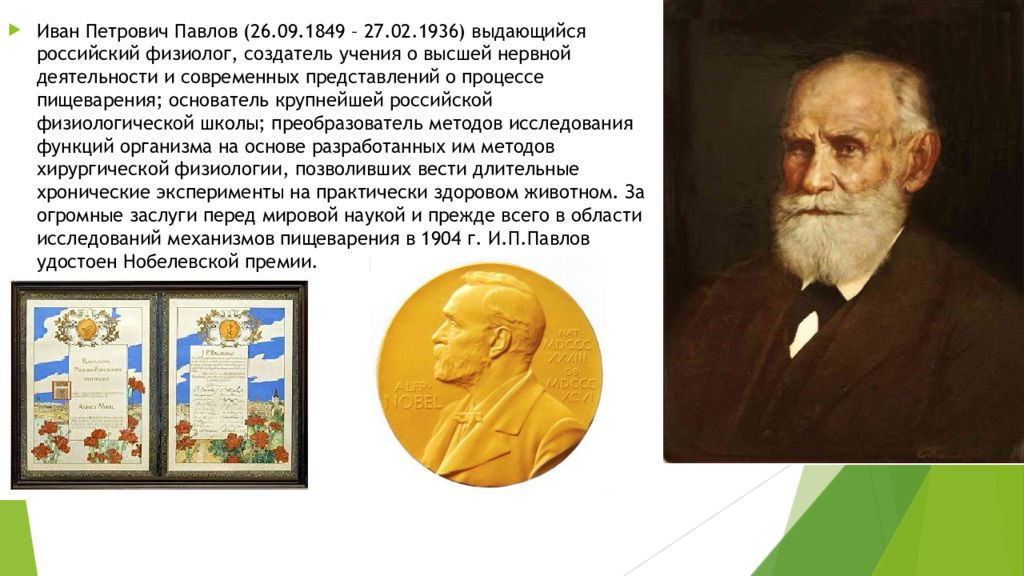

Иван Петрович Павлов (26.09.1849 – 27.02.1936) выдающийся российский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической школы; преобразователь методов исследования функций организма на основе разработанных им методов хирургической физиологии, позволивших вести длительные хронические эксперименты на практически здоровом животном. За огромные заслуги перед мировой наукой и прежде всего в области исследований механизмов пищеварения в 1904 г. И.П.Павлов удостоен Нобелевской премии.

Слайд 5

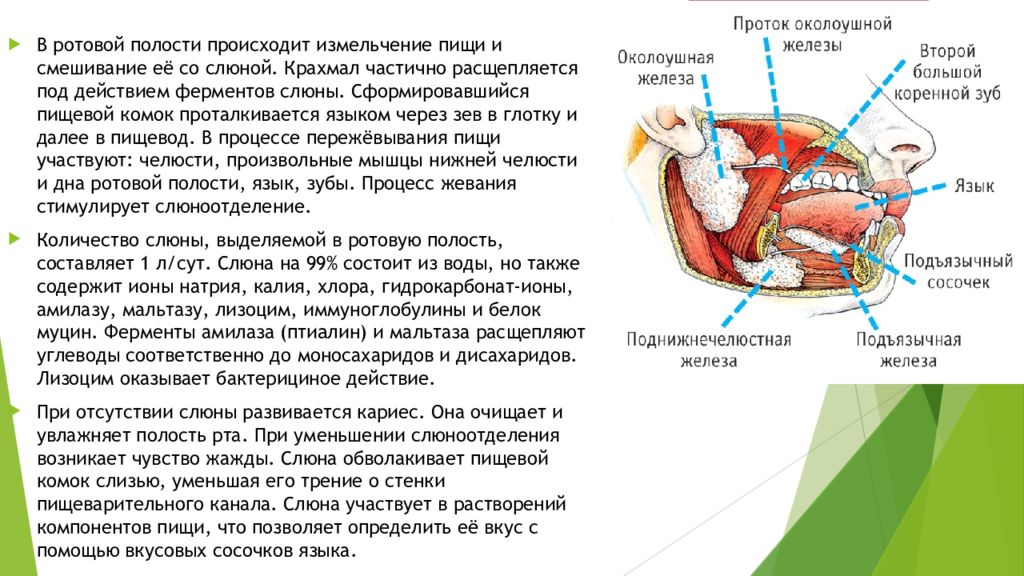

В ротовой полости происходит измельчение пищи и смешивание её со слюной. Крахмал частично расщепляется под действием ферментов слюны. Сформировавшийся пищевой комок проталкивается я зыком через зев в глотку и далее в пищевод. В процессе пережёвывания пищи участвуют: челюсти, произвольные мышцы нижней челюсти и дна ротовой полости, язык, зубы. Процесс жевания стимулирует слюноотделение. Количество слюны, выделяемой в ротовую полость, составляет 1 л/ сут. Слюна на 99% состоит из воды, но также содержит ионы натрия, калия, хлора, гидрокарбонат-ионы, амилазу, мальтазу, лизоцим, иммуноглобулины и белок муцин. Ферменты амилаза ( птиaлин ) и мальтаза расщепляют углеводы соответственно до моносахаридов и дисахаридов. Лизоцим оказывает бактерициное действие. При отсутствии слюны развивается кариес. Она очищает и увлажняет полость рта. При уменьшении слюноотделения возникает чувс т во жажды. Слюна обволакивает пищевой комок слизью, уменьшая его трение о стенки пищеварительного канала. Слюна участвует в растворений компонентов пищи, что позволяет определить её вкус с помощью вкусовых сосочков языка.

Слайд 6

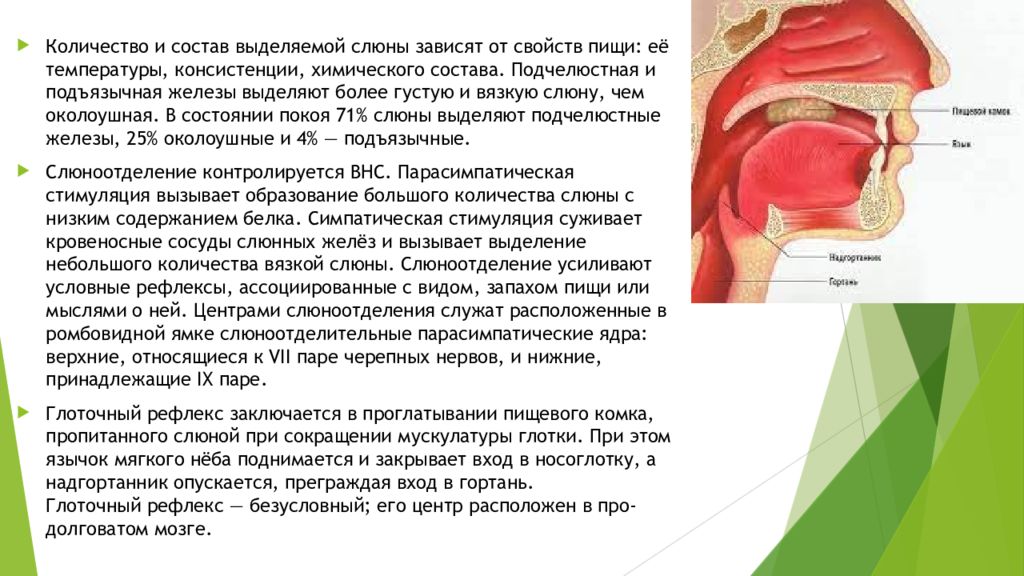

Количество и состав выделяемой слюны зависят от свойств пищи: её температуры, консистенции, химического состава. Подчелюстная и подъязычная железы выделяют более густую и вязкую слюну, чем околоушная. В состоянии покоя 71% слюны выделяют подчелюстные железы, 25% около ушные и 4% — подъязычные. Слюноотделение контролируется BHC. Парасимпатическая стимуляция вызывает образование большого количества слюны с низким содержанием белка. Симпатическая стимуляция суживает кровеносные сосуды слюнных желёз и вызывает выделение небольшого количества вязкой слюны. Слюноотделение усиливают условные рефлексы, ассоциированные с видом, запахом пищи или мыслями о ней. Центрами слюноотделения служат расположенные в ромбовидной ямке слюноотделительные парасимпатические ядра: верхние, относящиеся к VII паре черепных нервов, и нижние, принадлежащие IX паре. Глоточный рефлекс з аключается в проглатывании пищевого комка, пропитанного слюной при сокращении мускулатуры глотки. При этом язычок мягкого нёба поднимается и закрывает вход в носоглотку, а надгортанник опускается, преграждая вход в гортань. Глоточный рефлекс — безусловный; его центр расположен в про- долговатом мозге.

Слайд 7

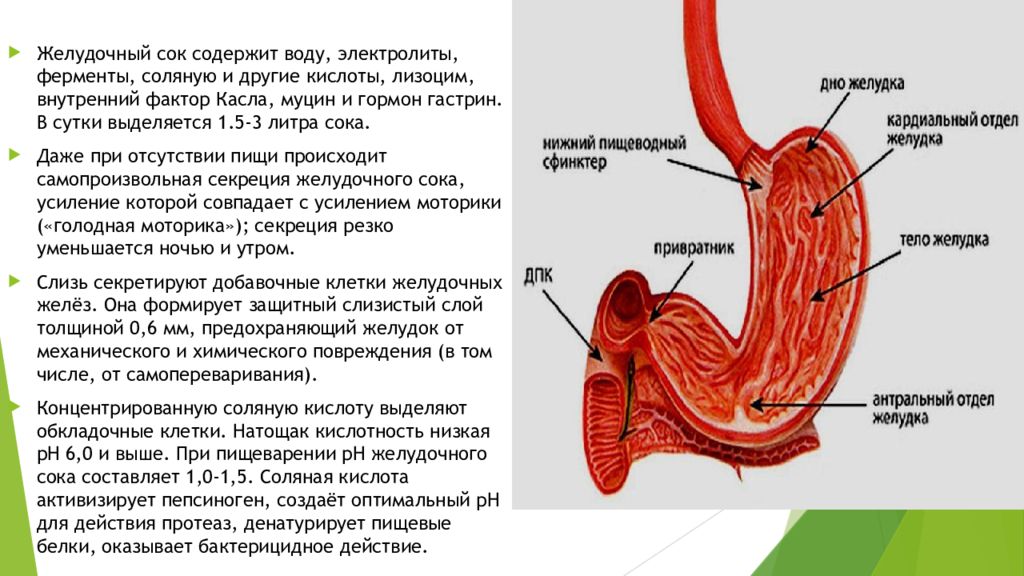

Желудочный сок содержит воду, электролиты, ферменты, соляную и другие кислоты, лизоцим, внутренний фактор Касла, муцин и гормон гастрин. В сутки выделяется 1.5-3 литра сока. Даже при отсутствии пищи происходит самопроизвольная секреция желудочного сока, усиление которой совпадает с усилением моторики («голодная моторика»); секреци я резко уменьшается ночью и утром. Слизь секретируют добавочные клетки желудочных желёз. Она формирует защитный слизистый слой толщиной 0,6 мм, предохраняющий желудок от механического и химического повреждения (в том числе, от самопереваривания). Концентрированную соляную кислоту выделяют обкладочные клетки. Натощак кислотность низкая рН 6,0 и выше. При пищеварении pH желудочного сока составляет 1,0-1,5. Соляная кислота активизирует пепсиноген, создаёт оптимальный рН для действия протеаз, денатурирует пищевые белки, оказывает бактерицидное действие.

Слайд 8

Ферменты, расщепляющие пищевые белки, протеазы: пепсин, гастриксин, химозин (сычужный фермент). Пепсин и гастриксин продуцируются главными клетками в виде неактивных предшественников — пепсиногенов. Активные формы, образуемые под действием соляной кислоты, осуществляют начальный гидролиз сложных белков до пептидов. Всего расщепляется в желудке не более 10—15% белков пищи. Ренин (химозин) створаживает молоко, в результате плотная ч асть остаётся в желудке, а жидкая быстро покидает его. Желудочный сок грудных детей содержит липазу, расщепляющую эмульгированный жир молока. Фермент лизоцим обладает бактерицидным действием. Внутренний фактор Касла гликопротеин, секретируемый обкладочными клетками. Вместе с дополнительным белком он необходим для всасывания витамина В -12. Гормон гастрин, выделяемый слизистой оболочкой привратника, стимулирует секрецию желудочного сока.

Слайд 9

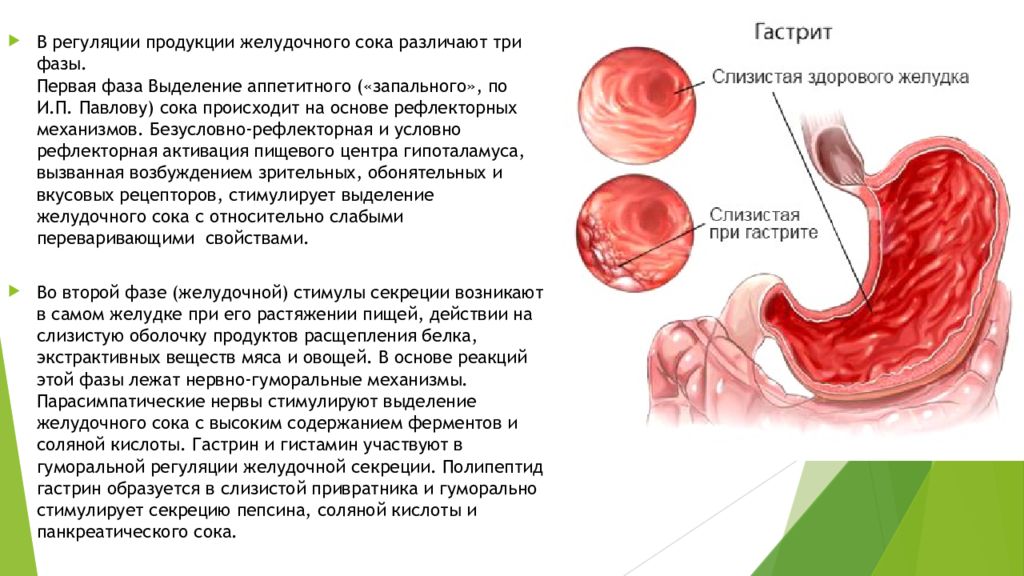

В регуляции продукции желудочного сока различают три фазы. Первая фаза Выделение аппетитного («запального», по И.П. Павлову) сока происходит на основе рефлекторных механизмов. Безусловно-рефлекторная и условно рефлекторная активация пищевого центра гипоталамуса, вызванная возбуждением зрительных, обонятельных и вкусовых рецепторов, стимулирует выделение желудочного сока с относительно слабыми переваривающими свойствами. Во второй фазе (желудочной) стимулы секреции возникают в самом желудке при его растяжении пищей, действии на слизистую оболочку продуктов расщепления белка, экстрактивных веществ мяса и овощей. В основе реакций этой фазы лежат нервно-гуморальные механизмы. Парасимпатические нервы стимулируют выделение желудочного сока с высоким содержанием ферментов и соляной кислоты. Гастрин и гистамин участвуют в гуморальной регуляции желудочной секреции. Полипептид гастрин образуется в слизистой привратника и гуморально стимулирует секрецию пепсина, соляной кислоты и панкреатического сока.

Слайд 10

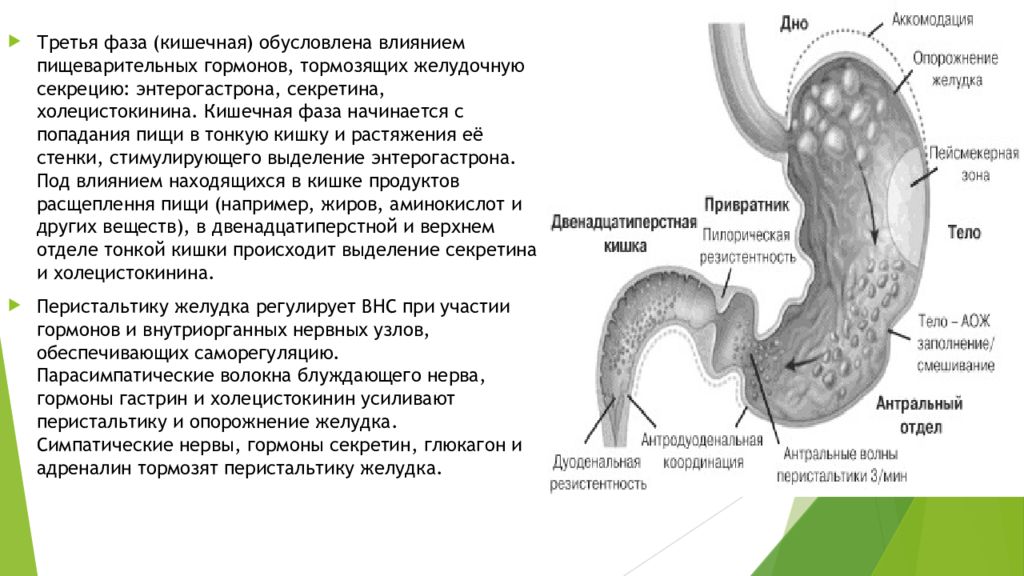

Третья фаза (кишечная) обусловлена влиянием пищеварительных гормонов, тормозящих желудочную секрецию: энтерогастрона, секретина, холецистокинина. Кишечная фаза начинается с попадания пищи в тонкую кишку и растяжения её стенки, стимулирующего выделение энтерогастрона. Под влиянием находящихся в кишке продуктов расщеплення пищи (например, жиров, аминокислот и других веществ), в двенадцатиперстной и верхнем отделе тонкой кишки происходит выделение секретина и холецистокинина. Перистальтику желудка регулирует ВНС при участии гормонов и внутриорганных нервных узлов, обеспечивающих саморегуляцию. Парасимпатические волокна блуждающего нерва, гормоны гастрин и холецистокинин усиливают перистальтику и опорожнение желудка. Симпатические нервы, гормоны секретин, глюкагон и адреналин тормозят перистальтику желудка.

Слайд 11

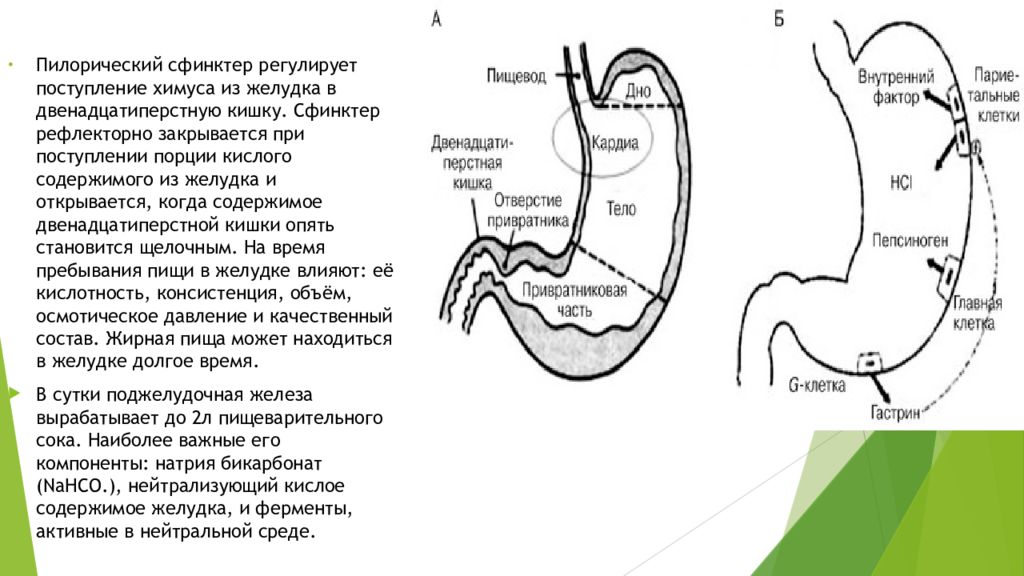

Пилорический сфинктер регулирует поступление химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку. Сфинктер рефлекторно закрывается при поступлении порции кислого содержимого из желудка и открывается, когда содержимое двенадцатиперстной кишки опять становится щелочным. На время пребывания пищи в желудке влияют: её кислотность, консистенция, объём, осмотическое давление и качественный состав. Жирная пища может находиться в желудке долгое время. В сутки поджелудочная железа вырабатывает до 2л пищеварительного сока. Наиболее важные его компоненты: натрия бикарбонат ( NaHCO.), нейтрализующий кислое содержимое желудка, и ферменты, активные в нейтральной среде.

Слайд 12

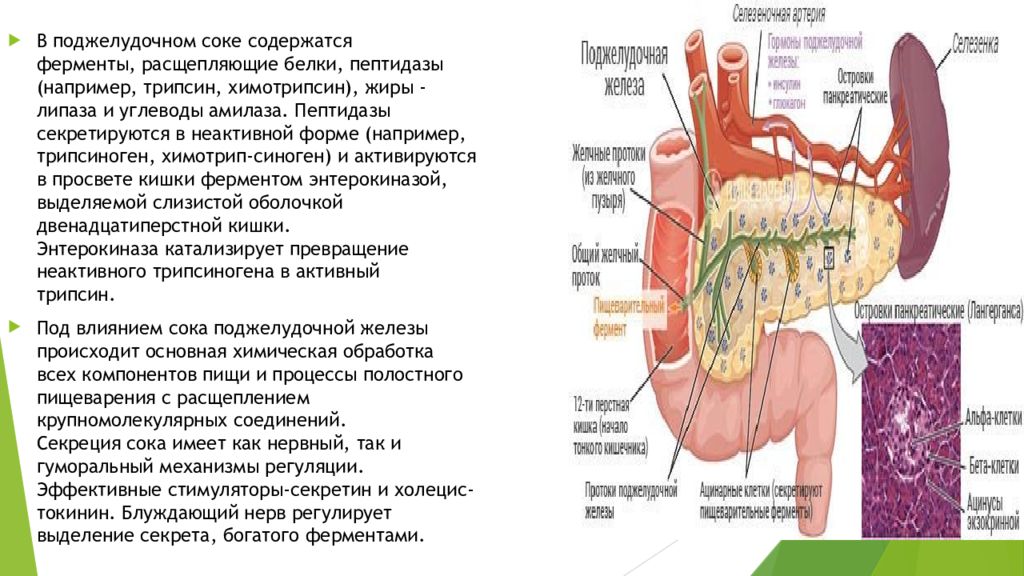

В поджелудочном соке содержатся ферменты, расщепляющие белки, пептидазы (например, трипсин, химотрипсин), жиры - липаза и углеводы амилаза. Пептидазы секретируются в неактивной форме (например, трипсиноген, химотрип - синоген ) и активируются в просвете кишки ферментом энтерокина зой, выделяемой слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки. Энтерокиназа катализирует превращение неактивного трипсиногена в активный трипсин. Под влиянием сока поджелудочной железы происходит основная химическая обработка всех компонентов пищи и процессы полостного пищеварения с расщеплением крупномолекулярных соединений. Секреция сока имеет как нервный, так и гуморальный механизмы регуляции. Эффективные стимуляторы-секретин и холецис-токинин. Блуждающий нерв регулирует выделение секрета, богатого ферментами.

Слайд 13

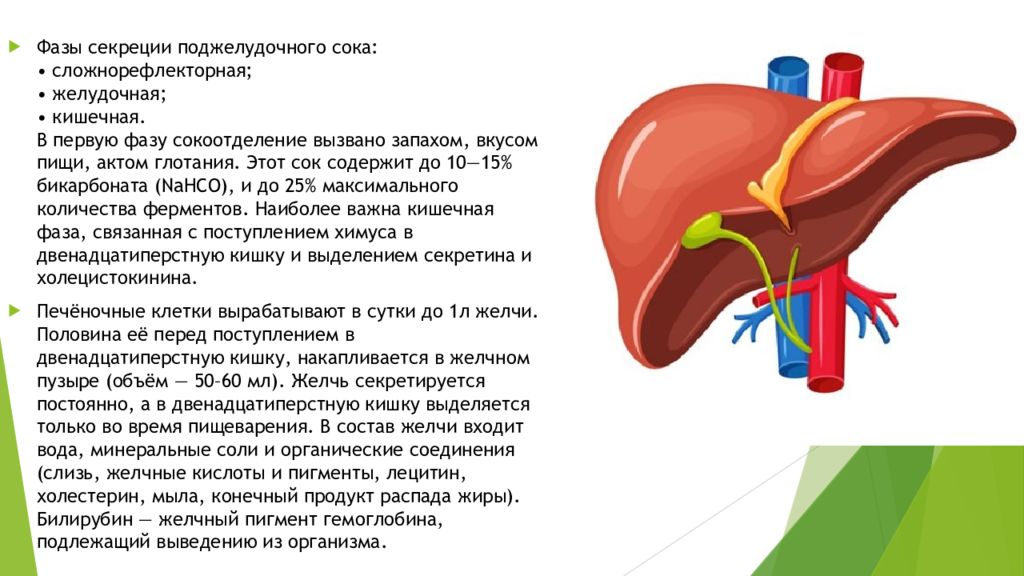

Фазы секреции поджелудочного сока: • сложнорефлекторная; • желудочная; • кишечная. В первую фазу сокоотделение вызвано запахом, вкусом пищи, актом глотания. Этот сок содержит до 10—15% бикарбоната ( NaHCO ), и до 25% максимального количества ферментов. Наиболее важна кишечная фаза, связанная с поступлением химуса в двенадцатиперстную кишку и выделение м секретина и холецистокинина. Печёночные клетки вырабатывают в сутки до 1л желчи. Половина её перед поступлением в двенадцатиперстную кишку, накапливается в желчном пузыре (объём — 50–60 мл). Желчь секретируется постоянно, а в двенадцатиперстную кишку выделяется только во время пищеварения. В состав желчи входит вода, минеральные соли и органические соединения (слизь, желчные кислоты и пигменты, лецитин, холестерин, мыла, конечный продукт распада жиры). Билирубин — желчный пигмент гемоглобина, подлежащий выведению из организма.

Слайд 14

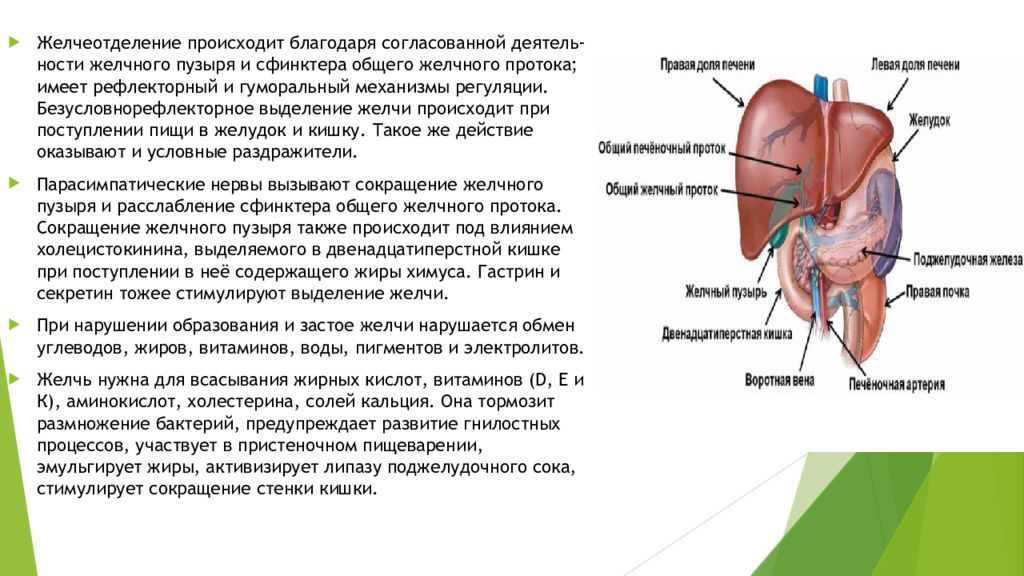

Желчеотделение происходит благодаря согласованной деятель- ности желчного пузыря и сфинктера общего желчного протока; имеет рефлекторный и гуморальный механизмы регуляции. Безусловнорефлекторное выделение желчи происходит при поступлении пищи в желудок и кишку. Такое же действие оказывают и условные раздражители. Парасимпатические нервы вызывают сокращение желчного пузыря и расслабление сфинктера общего желчного протока. Сокращение желчного пузыря также происходит под влиянием холецистокинина, выделяемого в двенадцатиперстной кишке при поступлении в неё содержащего жиры химуса. Гастрин и секретин тожее стимулируют в ыделение желчи. При нарушении образования и застое желчи нарушается обмен углеводов, жиров, витаминов, воды, пигментов и электролитов. Желчь нужна для всасывания жирных кислот, витаминов (D, Е и К), аминокислот, холестерина, солей кальция. Она тормозит размножение бактерий, предупреждает развитие гнилостных процессов, участвует в пристеночном пищеварении, эмульгирует жиры, активизирует липазу поджелудочного сока, стимулирует сокращение стенки кишки.

Слайд 15

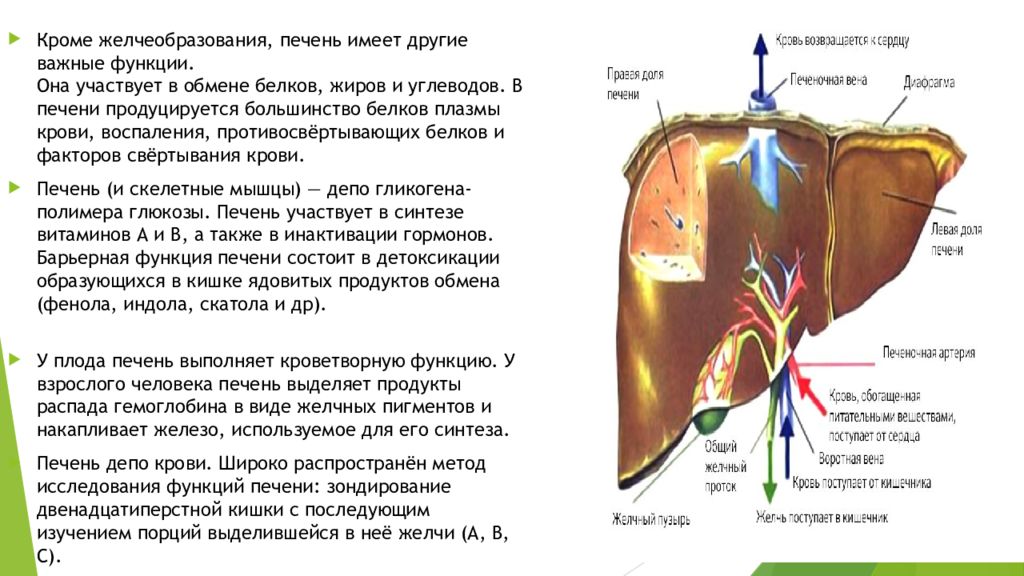

Кроме желчеобразования, печень имеет другие важные функции. Она участвует в обмене белков, жиров и углеводов. В печени продуцируется большинство белков плазмы крови, воспаления, противосвёртывающих белков и факторов свёртывания крови. Печень (и скелетные мышцы) — депо гликогена- полимера глюкозы. Печень участвует в синтезе витаминов А и В, а также в инактивации гормонов. Барьерная функция печени состоит в детоксикации образующихся в кишке ядовитых продуктов обмена (фенола, индола, ска тола и др ). У плода печень выполняет кроветворную функцию. У взрослого человека печень выделяет продукты распада гемоглобина в виде желчных пигментов и накапливает железо, используемое для его синтеза. Печень депо крови. Широко распространён метод исследования функций печени: зондирование двенадцатиперстной кишки с последующим изучением порций выделившейся в неё желчи (А, В, С).

Слайд 16

Из желудка пищевые массы поступают в тонкую кишку (сначала в двенадцатиперстную, затем в тощую и подвздошную). В состоянии покоя реакция содержимого двенадцатиперстной кишки щелочная. Пищеварение в ней происходит под влиянием желчи, поджелудочного и кишечного соков. Дуоденальные железы выделяют до 2-3л кишечного сока в сутки. Под действием ферментов происходит расщепление основных пищевых продуктов и образование низкомолекулярных пептидов, моносахаридов, дисахаридов и жирных кислот. В тощей кишке пищеварение продолжается под воздействием кишечного сока, содержащего ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы. На моторику кишки влияет количество и состав химуса. Различают волнообразные перистальтические движения, продвигающие химус по ходу пищеварительного тракта, и маятникообразные движения, благодаря которым химус лучше пропитывается пищеварительными соками.

Слайд 17

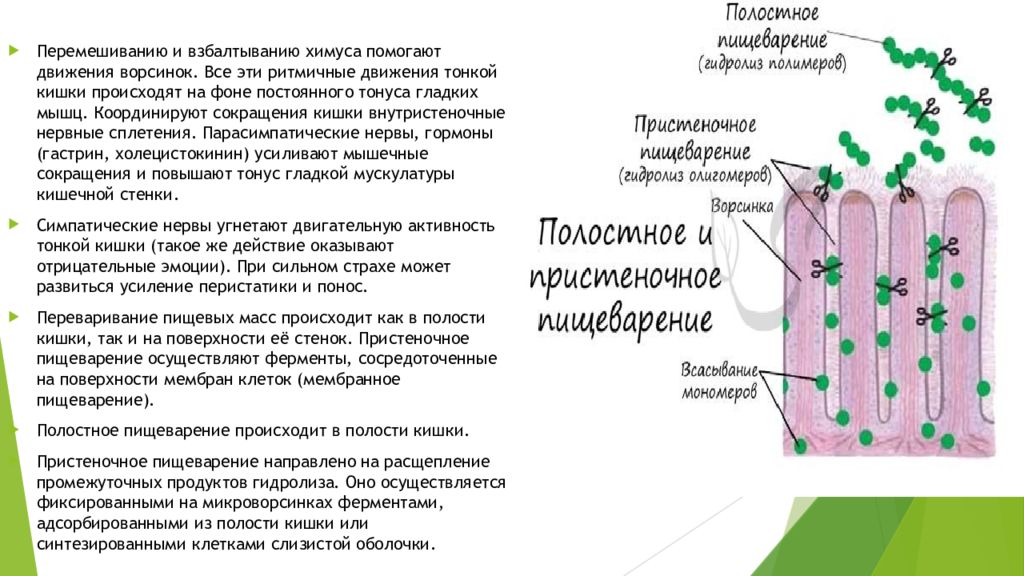

Перемешиванию и взбалтыванию химуса помогают движения ворсинок. Все эти ритмичные движения тонкой кишки происходят на фоне постоянного тонуса гладких мышц. Координируют сокращения кишки внутристеночные нервные сплетения. Парасимпатические нервы, гормоны (гастрин, холецистокинин) усиливают мышечные сокращения и повышают тонус гладкой мускулатуры кишечной стенки. Симпатические нервы угнетают двигательную активность тонкой кишки ( такое же действие оказывают отрицательные эмоции). При сильном страхе может развиться усиление перистатики и понос. Переваривание пищевых масс происходит как в полости кишки, так и на поверхности её стенок. Пристеночное пищеварение осуществляют ферменты, сосредоточенные на поверхности мембран клеток (мембранное пищеварение). Полостное пищеварение происходит в полости кишки. Пристеночное пищеварение направлено на расщепление промежуточных продуктов гидролиза. Оно осуществляется фиксированными на микроворсинках ферментами, адсорбированными из полости кишки или синтезированными клетками слизистой оболочки.

Слайд 18

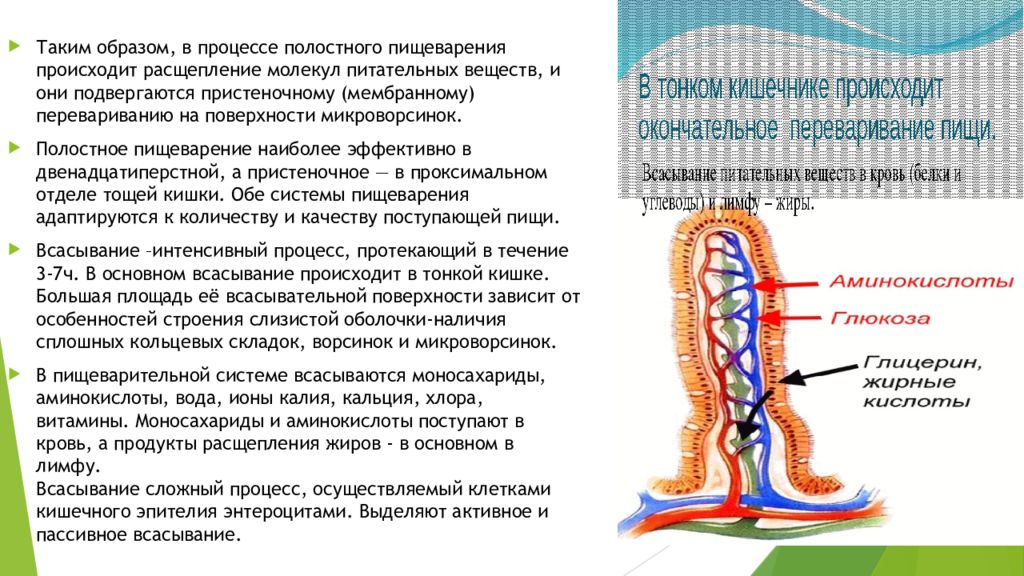

Таким образом, в процессе полостного пищеварения происходит расщепление молекул питательных веществ, и они подвергаются пристеночному (мембранному) перевариванию на поверхности микроворсинок. Полостное пищеварение наиболее эффективно в двенадцатиперстной, а пристеночное — в проксимальном отделе тощей к ишки. Обе системы пищеварения адаптируются к количеству и качеству поступающей пищи. Всасывание – интенсивный процесс, протекающий в течение 3-7ч. В основном всасывание происходит в тонкой кишке. Большая площадь её всасывательной поверхности зависит от особенностей строения слизистой оболочки - наличия сплошных кольцевых ск ладок, ворсинок и микроворсинок. В пищеварительной системе всасываются моносахариды, аминокислоты, вода, ионы калия, кальция, хлора, витамины. Моносахариды и аминокислоты поступают в кровь, а продукты расщепления жиров - в основном в лимфу. Всасывание сложный процесс, осуществляемый клетками кишечного эпителия энтероцитами. Выделяют активное и пассивное всасывание.

Слайд 19

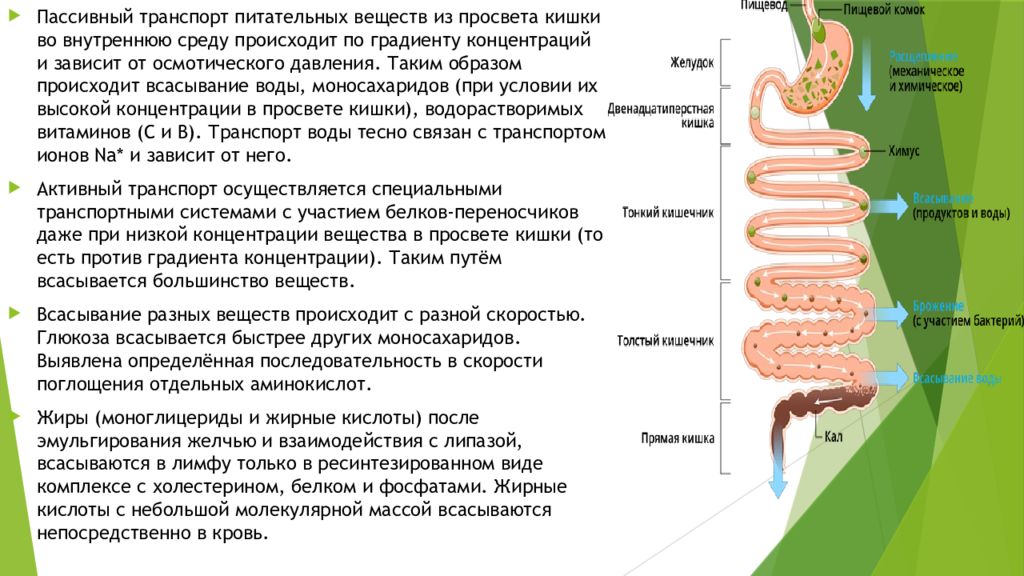

Пассивный транспорт питательных веществ из просвета кишки во внутреннюю среду происходит по градиенту концентраций и зависит от осмотического давления. Таким образом происходит всасывание воды, моносахаридов (при условии их высокой концентрации в просвете кишки), водорастворимых витаминов (С и В). Транспорт воды тесно связан с транспортом ионов Na* и зависит от него. Активный транспорт осуществляется специальными транспортными системами с участием белков-переносчиков даже при низкой концентрации вещества в просвете кишки (то есть против градиента концентрации). Таким путём всасывается большинство веществ. Всасывание разных веществ происходит с разной скоростью. Глюкоза всасывается быстрее других моносахаридов. Выявлена определённая последовательность в скорости поглощения отдельных аминокислот. Жиры ( моноглицериды и жирные кислоты) после эмульгирования желчью и взаимодействия с липазой, всасываются в лимфу только в ресинтезированном виде комплексе с холестерином, белком и фосфатами. Жирные кислоты с небольшой молекулярной массой всасываются непосредственно в кровь.

Слайд 20

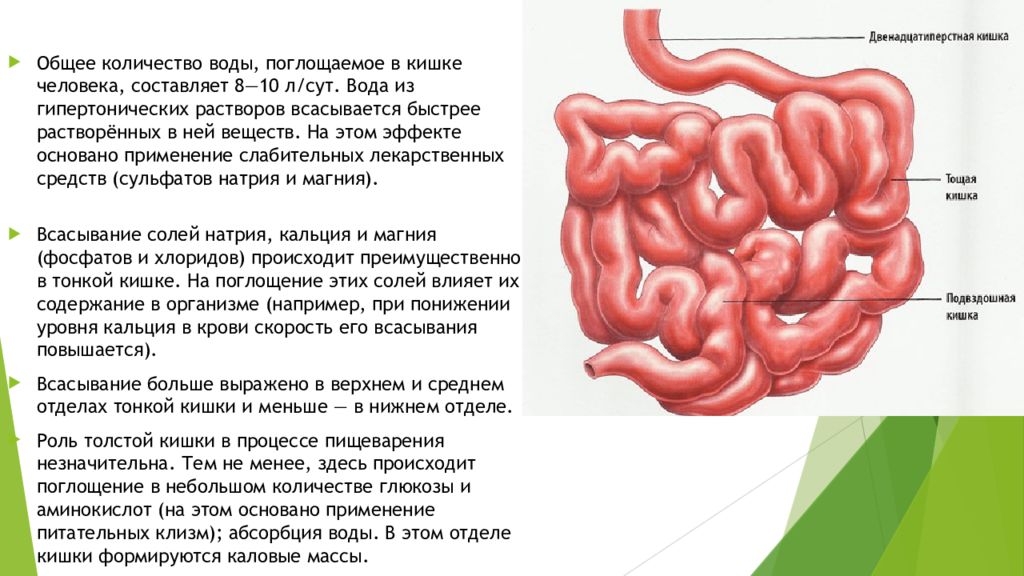

Общее количество воды, поглощаемое в кишке человека, составляет 8—10 л/ сут. Вода из гипертонических растворов всасывается быстрее растворённых в ней веществ. На этом эффекте основано применение слабительных лекарственных средств (сульфатов натрия и магния). Всасывание солей натрия, кальция и магния (фосфатов и хлоридов) происходит преимущественно в тонкой кишке. На поглощение этих солей влияет их содержание в организме (например, при понижении уровня кальция в крови скорость его всасывания повышается). Всасывание больше выражено в верхнем и среднем отделах тонкой кишки и меньше — в нижнем отделе. Роль толстой кишки в процессе пищеварения незначительна. Тем не менее, здесь происходит поглощение в небольшом количестве глюкозы и аминокислот (на этом основано применение питательных клизм); абсорбция воды. В этом отделе кишки формируются каловые массы.

Слайд 21

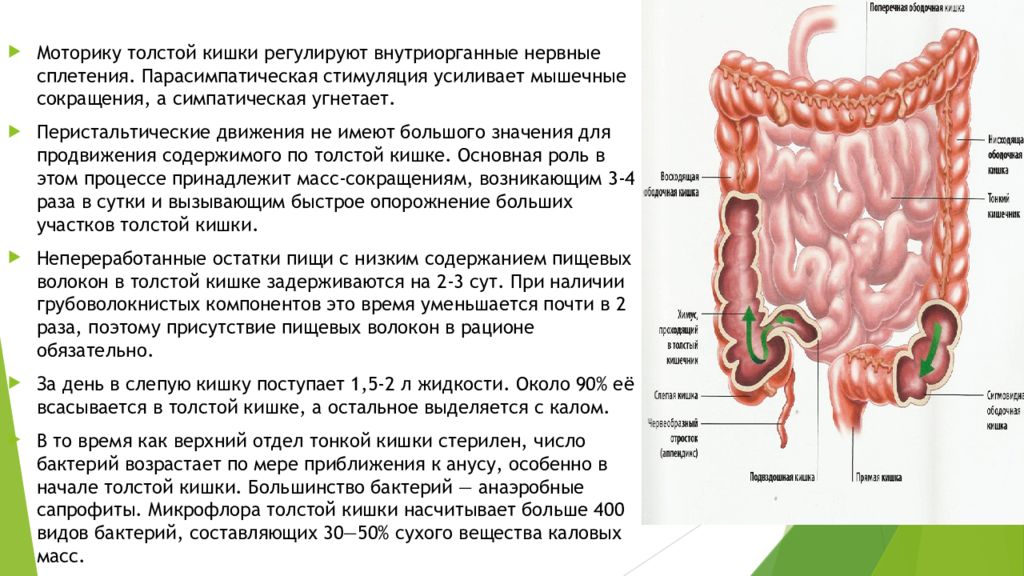

Моторику толстой кишки регулируют внутриорганные нервные сплетения. Парасимпатическая стимуляция усиливает мышечные сокращения, а симпатическая угнетает. Перистальтические движения не имеют большого значения для продвижения содержимого по толстой кишке. Основная роль в этом процессе принадлежит масс-сокращениям, возникающим 3-4 раза в сутки и вызывающим быстрое опорожнение больших участков толстой кишки. Непереработанные остатки пищи с низким содержанием пищевых волокон в толстой кишке задерживаются на 2-3 сут. При наличии грубоволокнистых компонентов это время уменьшается почти в 2 раза, поэтому присутствие пищевых волокон в рационе обязательно. За день в слепую кишку поступает 1,5-2 л жидкости. Около 90% её всасывается в толстой кишке, а остальное выделяется с калом. В то время как верхний отдел тонкой кишки стерилен, число бактерий возрастает по мере приближения к анусу, особенно в начале толстой кишки. Большинство бактерий — анаэробные сапрофиты. Микрофлора толстой кишки насчитывает больше 400 видов бактерий, составляющих 30—50% сухого вещества каловых масс.

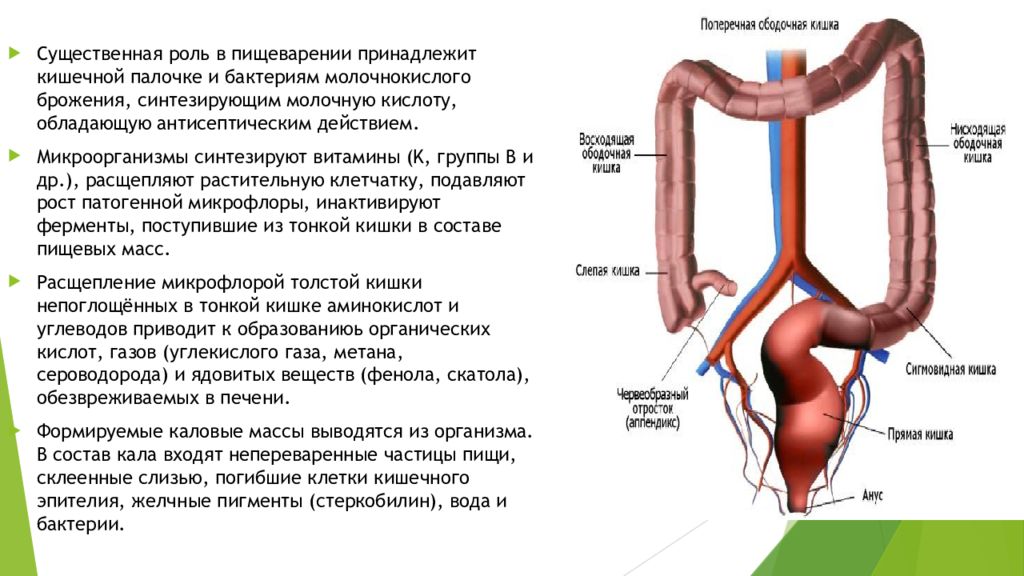

Слайд 22

Существенная роль в пищеварении принадлежит кишечной палочке и бактериям молочнокислого брожения, синтезирующим молочную кислоту, обладающую антисептическим действием. Микроорганизмы синтезируют витамины (K, группы В и др.), расщепляют растительную к летчатку, подавляют рост патогенной микрофлоры, инактивируют ферменты, поступившие из тонкой кишки в составе пищевых масс. Расщепление микрофлорой толстой кишки непоглощённых в тонкой кишке аминокислот и углеводов приводит к образованию ь органических кислот, газов (углекислого газа, метана, сероводорода) и ядовитых веществ (фенола, скатола), обезвреживаемых в печени. Формируемые каловые массы выводятся из организма. В состав кала входят непереваренные частицы пищи, склеенные слизью, погибшие клетки кишечного эпителия, желчные пигменты ( стеркобилин ), вода и бактерии.

Слайд 23

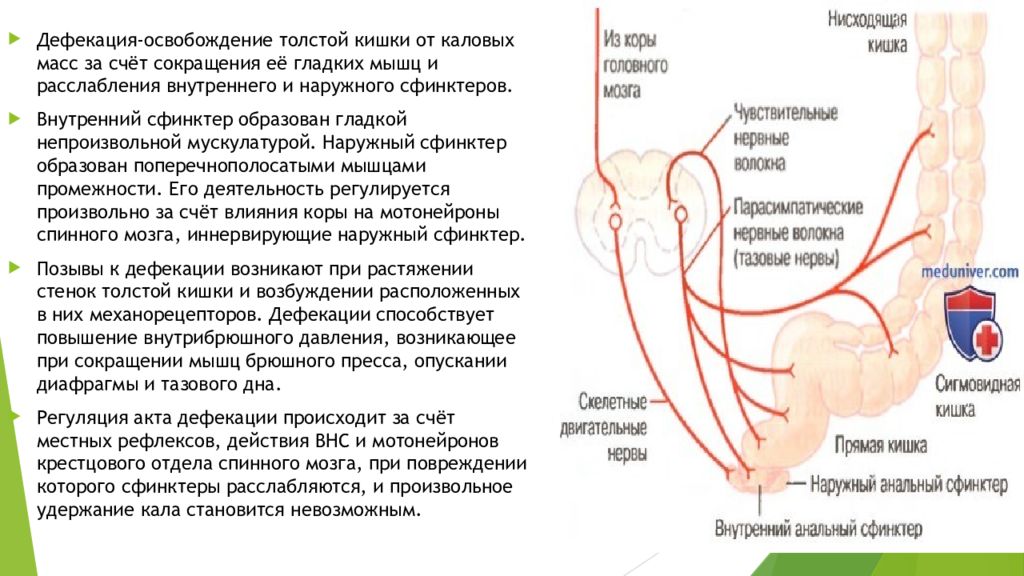

Дефекация - освобождение толстой кишки от каловых масс за счёт сокращения её гладких мышц и расслабления внутреннего и наружного сфинктеров. Внутренний сфинктер образован гладкой непроизвольной мускулатурой. Наружный сфинктер образован поперечнополосатыми мышцами промежности. Его деятельность регулируется произвольно за счёт влияния коры на мотонейроны спинного мозга, иннервирующие наружный сфинктер. Позывы к дефекации возникают при растяжении стенок толстой к ишки и возбуждении расположенных в них механорецепторов. Дефекации способствует повышение внутрибрюшного давления, возникающее при сокращении мышц брюшного пресса, опускании диафрагмы и тазового дна. Регуляция акта дефекации происходит за счёт местных рефлексов, действия ВНС и мотонейронов крестцового отдела спинного мозга, при повреждении которого сфинктеры расслабляются, и произвольное удержание кала становится невозможным.

Слайд 24

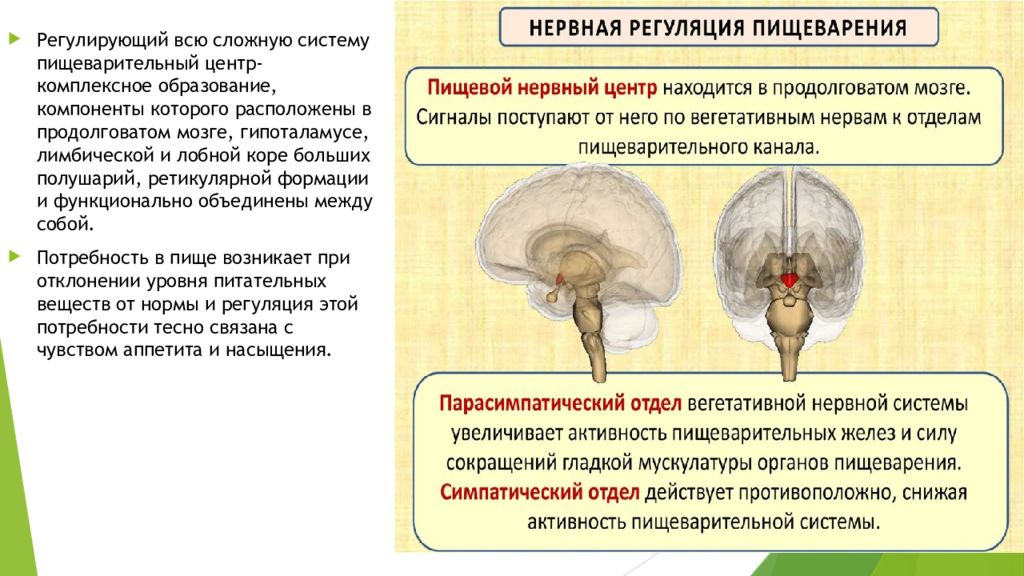

Регулирующий всю сложную систему пищеварительный центр- комплексное образование, компоненты которого расположены в продолговатом мозге, гипоталамусе, лимбической и лобной коре больших полушарий, ретикулярной формации и функционально объединены между собой. Потребность в пище возникает при отклонении уровня питательных веществ от нормы и регуляция этой потребности тесно связана с чувством аппетита и насыщения.