Первый слайд презентации: Физиология возбудимых тканей: общие вопросы. Физиология биологических мембран

Лекция 1 ( вторая часть)

Слайд 2: Раздражение и возбуждение как основные типы реакции тканей на раздражение Подробнее – Учебник том I, С.2 7 (осторожно)

Вопрос 1

Слайд 3: Раздражение

- неспецифический ответ ткани на действие раздражителя (изменение метаболизма, гиперплазия, гипертрофия …)

Слайд 4: Возбуждение

- специфический электрический ответ ткани на действие раздражителя (генерация потенциала действия, рецепторного потенциала, постсинаптического потенциала …)

Слайд 5: Примеры

Ткань изменила метаболизм под действием электрического тока. Это раздражение !!! При растяжении в ткани возник и распространяется потенциал действия. Это возбуждение.

Слайд 6: Понятия «ткани», «возбудимые ткани» Подробнее – Учебник том I, С.2 7

Вопрос 2

Слайд 7: Типы тканей (Р.А.Кёлликер, Ф.Лейдиг)

Нервная Эпителиальная Мышечная Соединительная (внутренней среды)

Слайд 8: Определение понятия «ткань»

- совокупность гистологических элементов (клеточных и неклеточных), имеющих общность происхождения, строения и функции

Слайд 11: При действии раздражителя

В невозбудимой ткани может возникнуть раздражение В возбудимой ткани может возникнуть раздражение или возбуждение

Слайд 12: NB! В физиологии возбудимых тканей

Нет понятия «возбудитель» Есть понятие «раздражитель» (синоним «стимул»)

Слайд 14: Свойства возбудимых тканей

Возбудимость Проводимость Автоматизм Специфический ответ (сократимость, секреция)

Слайд 16: Понятие «биологическая мембрана» Подробнее – Учебник том I, С.28-34

Вопрос 4

Слайд 17: Понятие «элементарная биологическая мембрана»

было введено Дж.Робертсоном — в 1963 г

Слайд 18: Понятие «элементарная биологическая мембрана»

Принцип построения всех биологических мембран одинаков, независимо от того, какой клетки (растительной или животной) или клеточной органелле она принадлежит.

Слайд 19: Биологическая мембрана

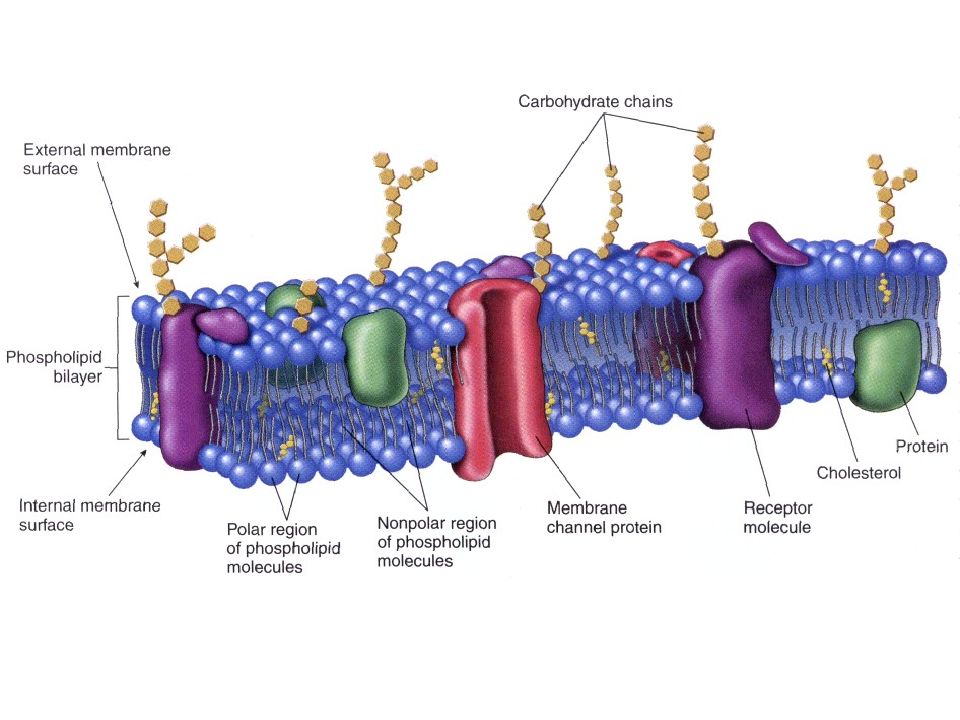

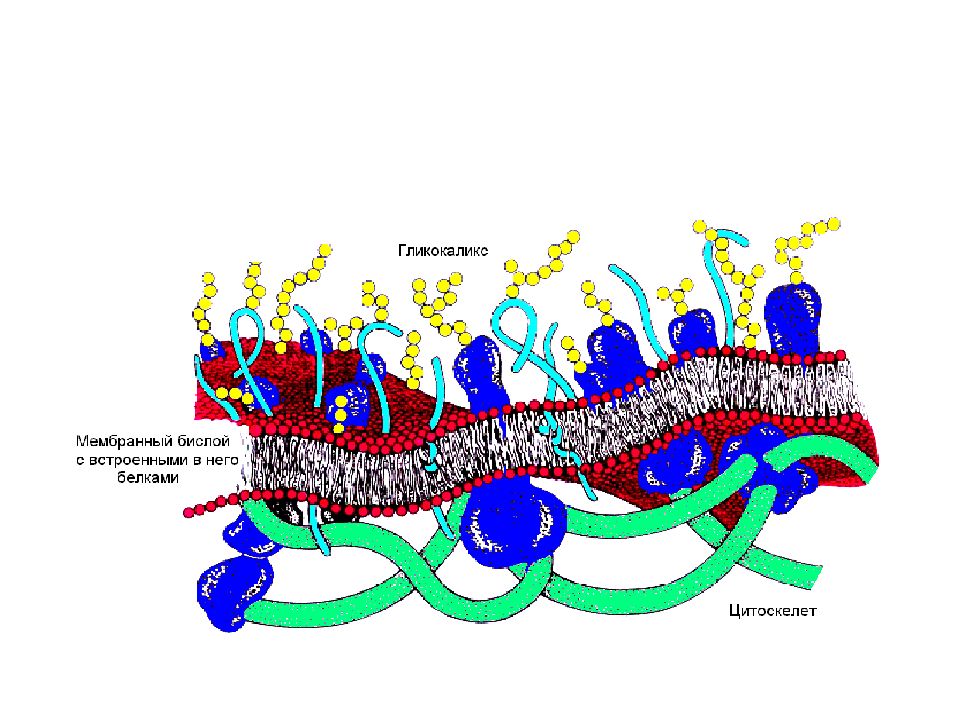

Структура, имеющая общий план строения – бислой фосфолипидов и включённые в него белки Структура, отделяющая клетку от внешней среды и формирующая внутриклеточные органеллы (мембранные). Структура обеспечивающая взаимодействие клетки и органелл с окружающей их средой.

Слайд 20: Понятие «элементарная биологическая мембрана»

Как отметил Д.Бернал, «только после образования мембраны вокруг всей клетки мы действительно имеем то, что с полным правом может быть названо организмом».

Слайд 22: История изучения биологической мембраны

Известный рисунок Р. Гука: микроскопическая структура тонкого среза пробковой ткани.

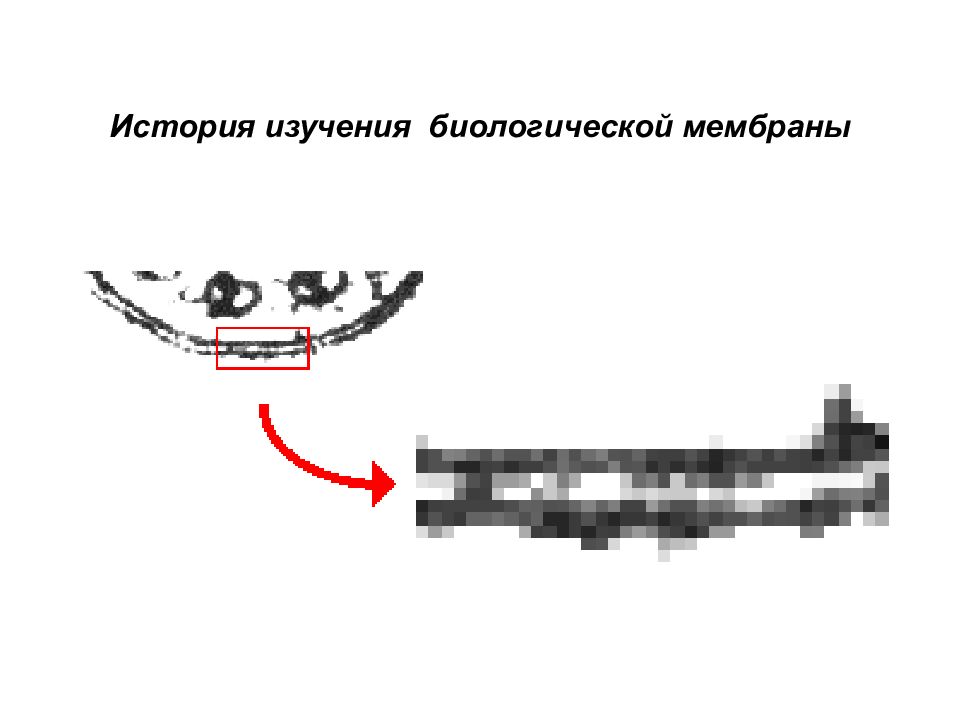

Слайд 23: История изучения биологической мембраны

Даже с помощью электронного микроскопа разглядеть биомембрану сложно

Слайд 26: История изучения биологической мембраны

Это все равно, что узнать на фотографии человека, если матрица изображения 5 5

Слайд 27: История изучения биологической мембраны

А вот изображение с матрицей 1024 1024 того же человека

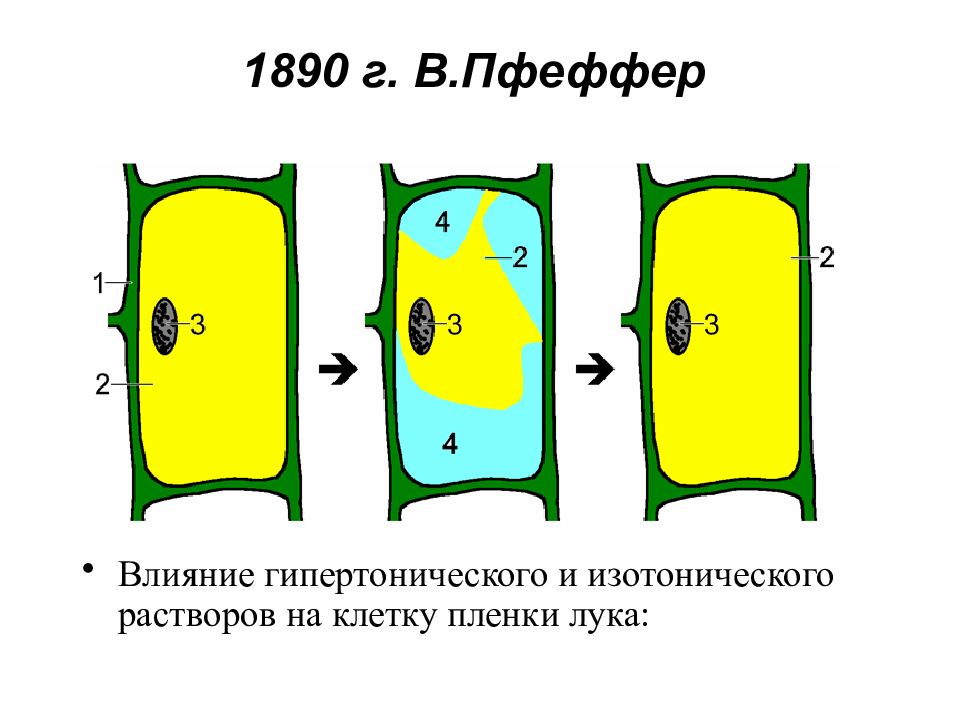

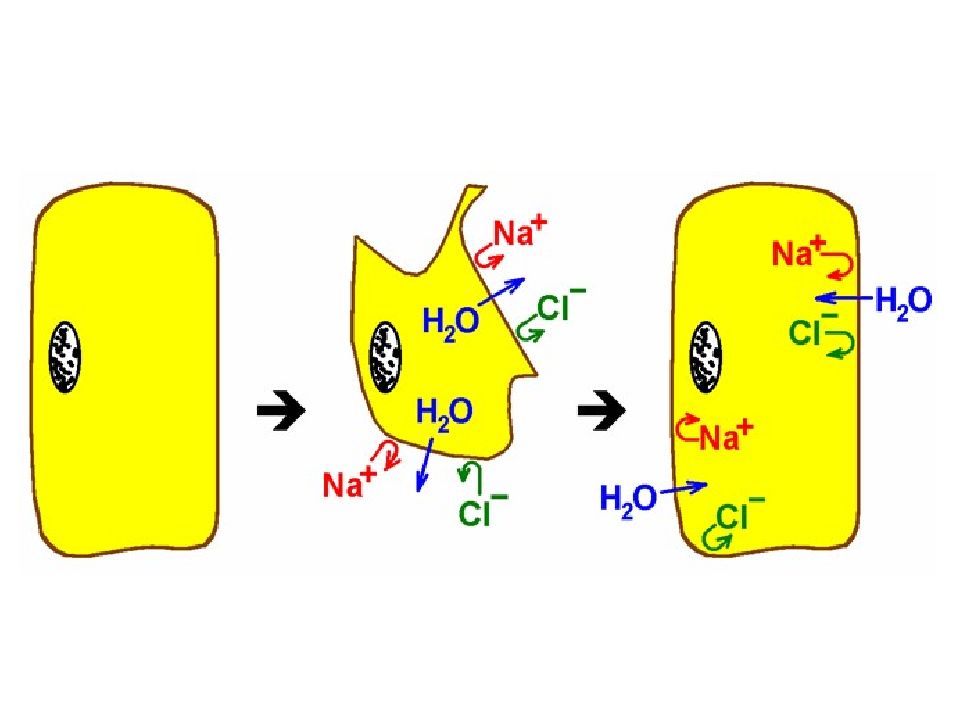

Слайд 33: 1890 г. В.Пфеффер

Влияние гипертонического и изотонического растворов на клетку пленки лука:

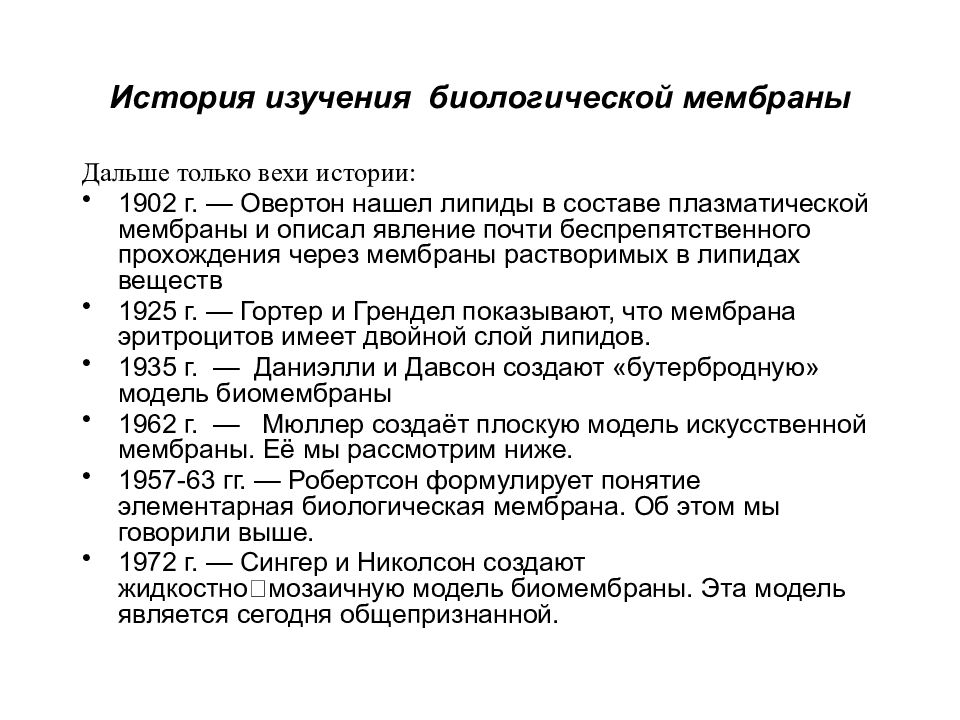

Слайд 38: История изучения биологической мембраны

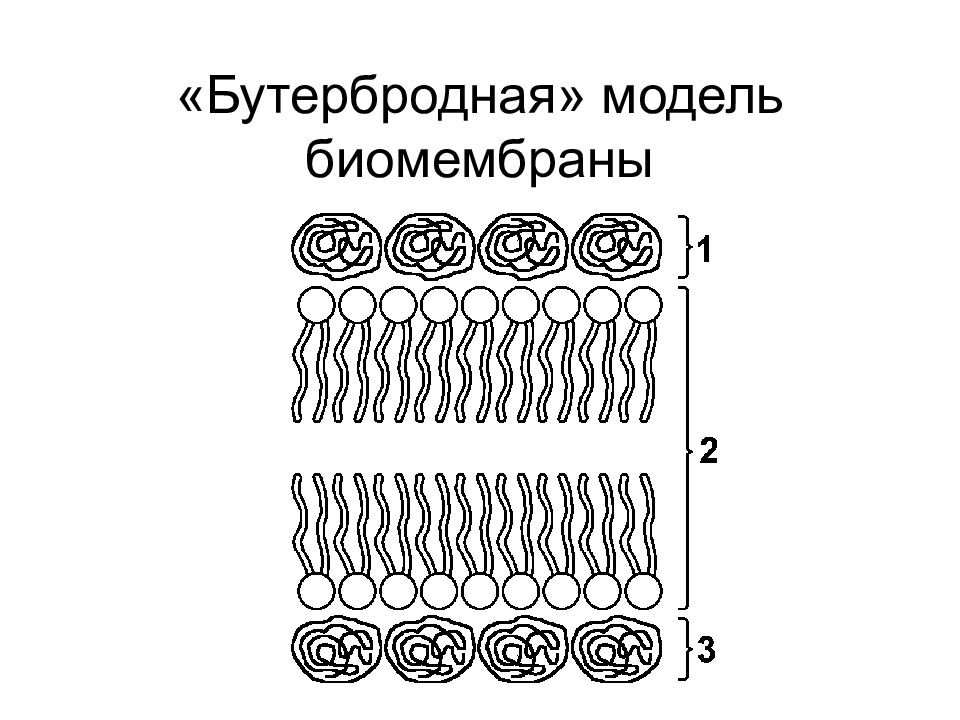

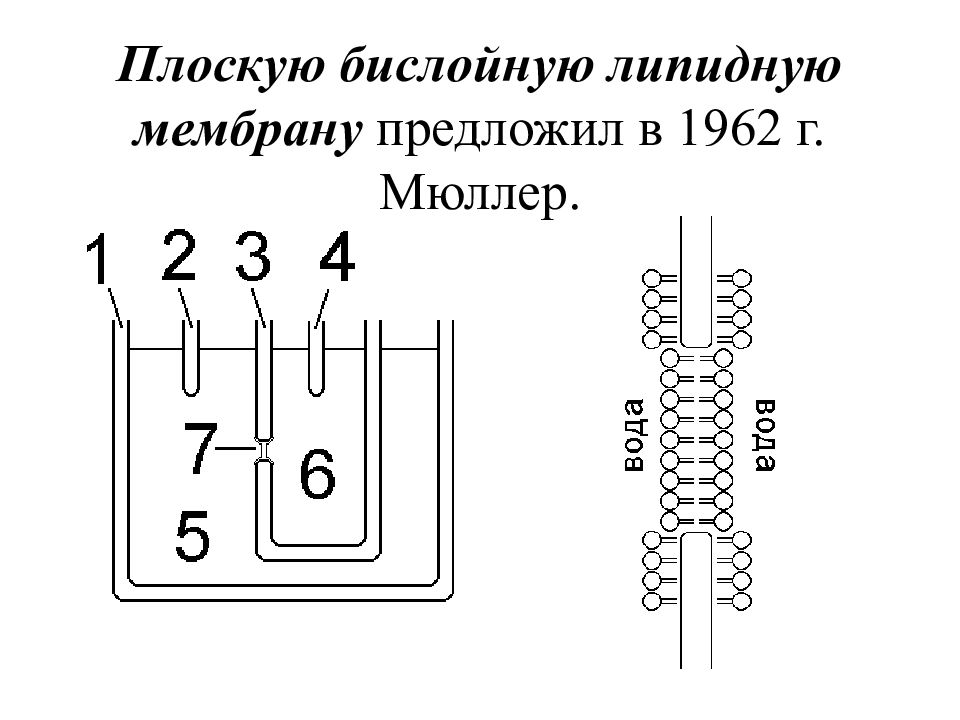

Дальше только вехи истории: 1902 г. — Овертон нашел липиды в составе плазматической мембраны и описал явление почти беспрепятственного прохождения через мембраны растворимых в липидах веществ 1925 г. — Гортер и Грендел показывают, что мембрана эритроцитов имеет двойной слой липидов. 1935 г. — Даниэлли и Давсон создают «бутербродную» модель биомембраны 1962 г. — Мюллер создаёт плоскую модель искусственной мембраны. Её мы рассмотрим ниже. 1957-63 гг. — Робертсон формулирует понятие элементарная биологическая мембрана. Об этом мы говорили выше. 1972 г. — Сингер и Николсон создают жидкостно‑мозаичную модель биомембраны. Эта модель является сегодня общепризнанной.

Слайд 39: Общий план строения биологической мембраны. Жидкостно-мозаичная модель биологической мембраны (Сингера-Николсона, 1972) Подробнее – Учебник том I, С.28-34

Вопрос 5

Слайд 41: Структура биологической мембраны

современная концептуальная модель биомембраны Сингера-Николсона, 1972 г.

Слайд 43

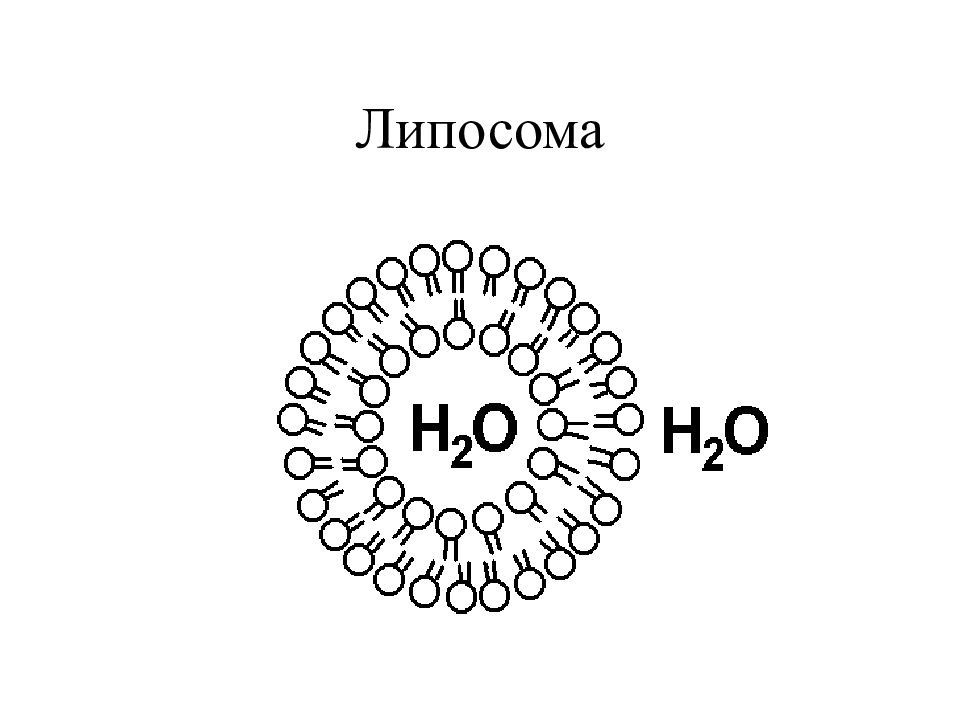

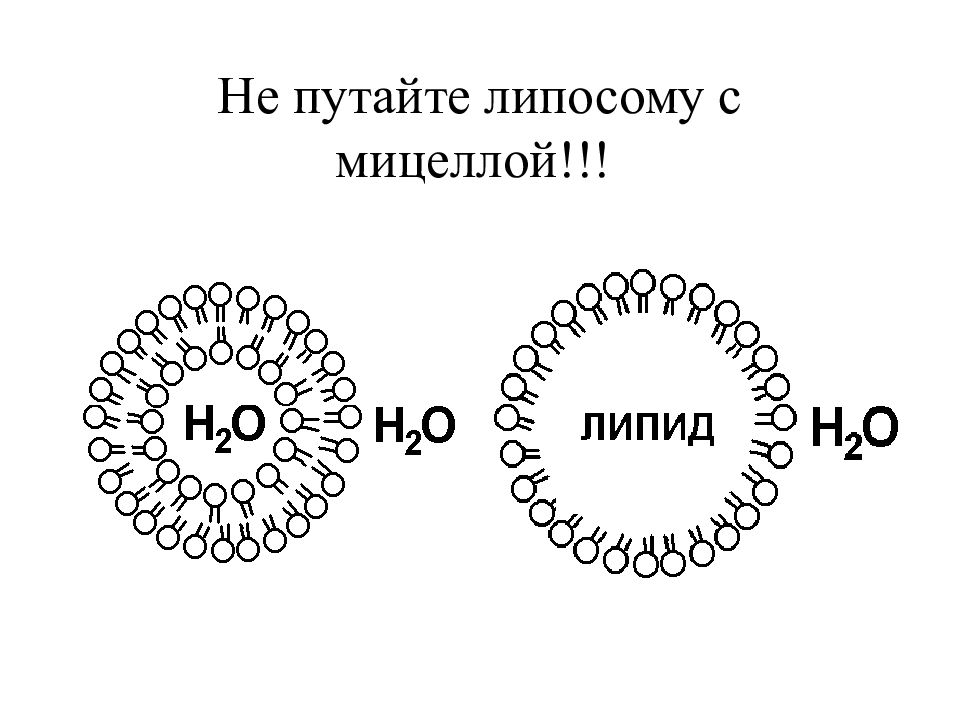

Основой всех биомембран является двойной слой липидов (фосфолипидов и гликолипидов).

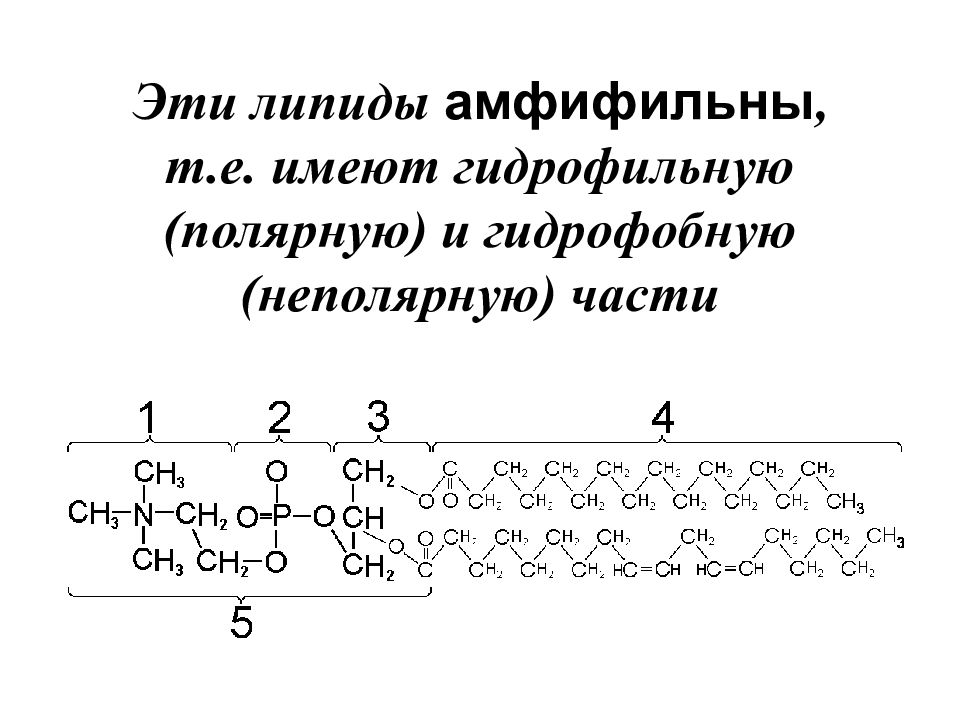

Слайд 44: Эти липиды амфифильны, т.е. имеют гидрофильную (полярную) и гидрофобную (неполярную) части

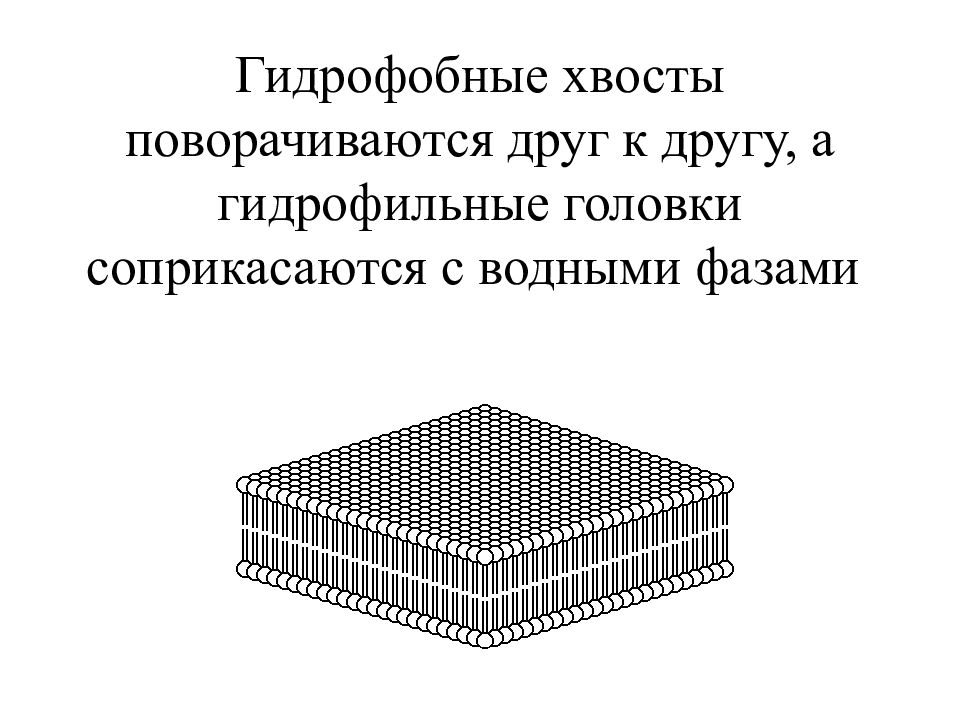

Слайд 45: Гидрофобные хвосты поворачиваются друг к другу, а гидрофильные головки соприкасаются с водными фазами

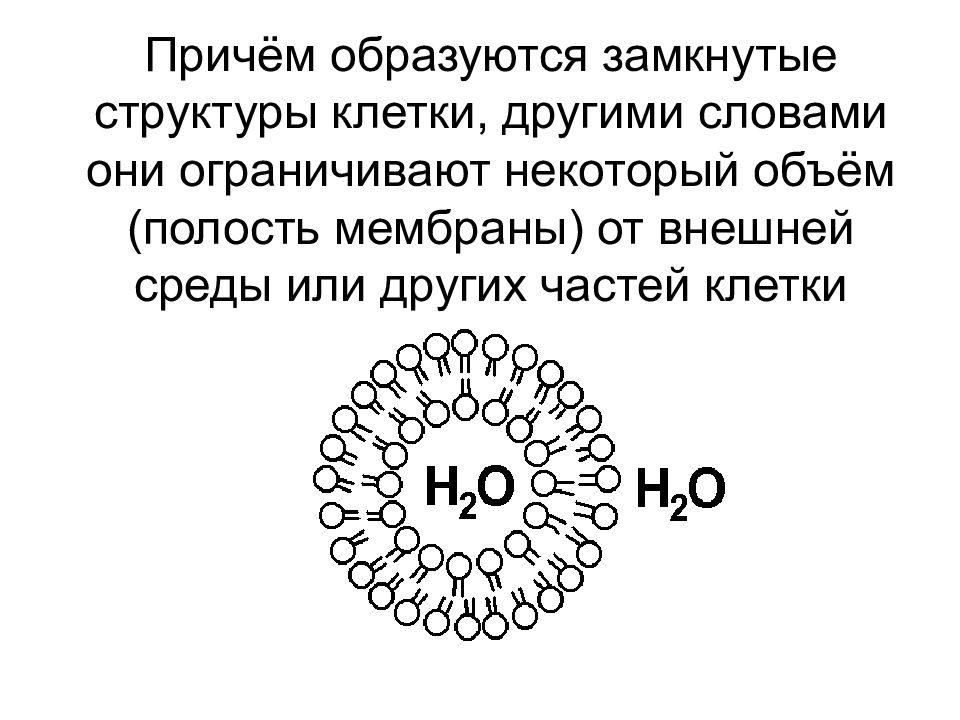

Слайд 46: Причём образуются замкнутые структуры клетки, другими словами они ограничивают некоторый объём (полость мембраны) от внешней среды или других частей клетки

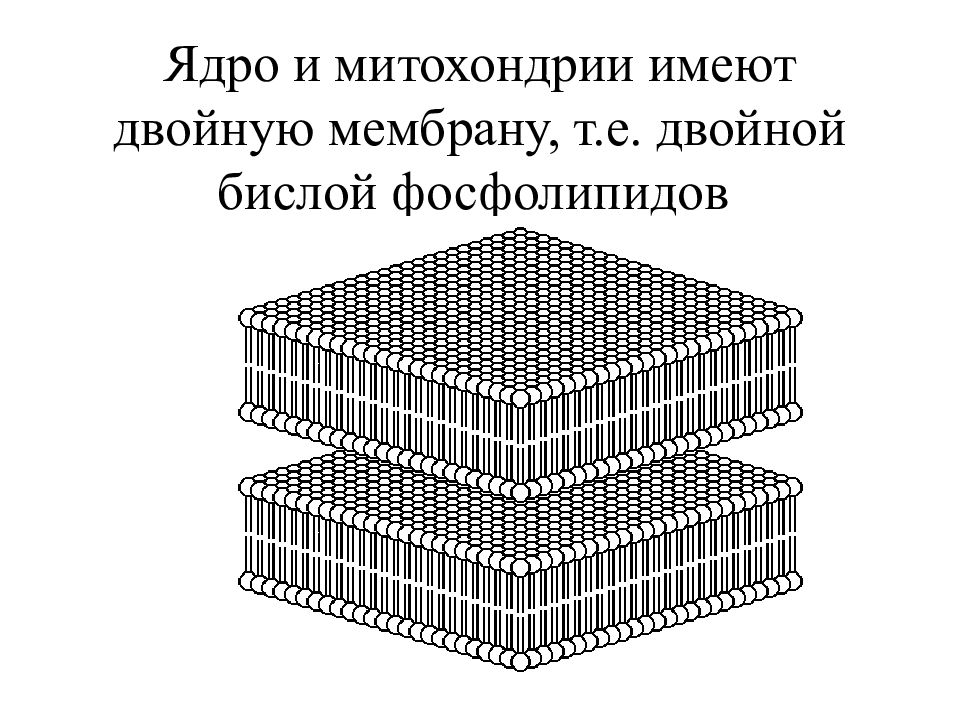

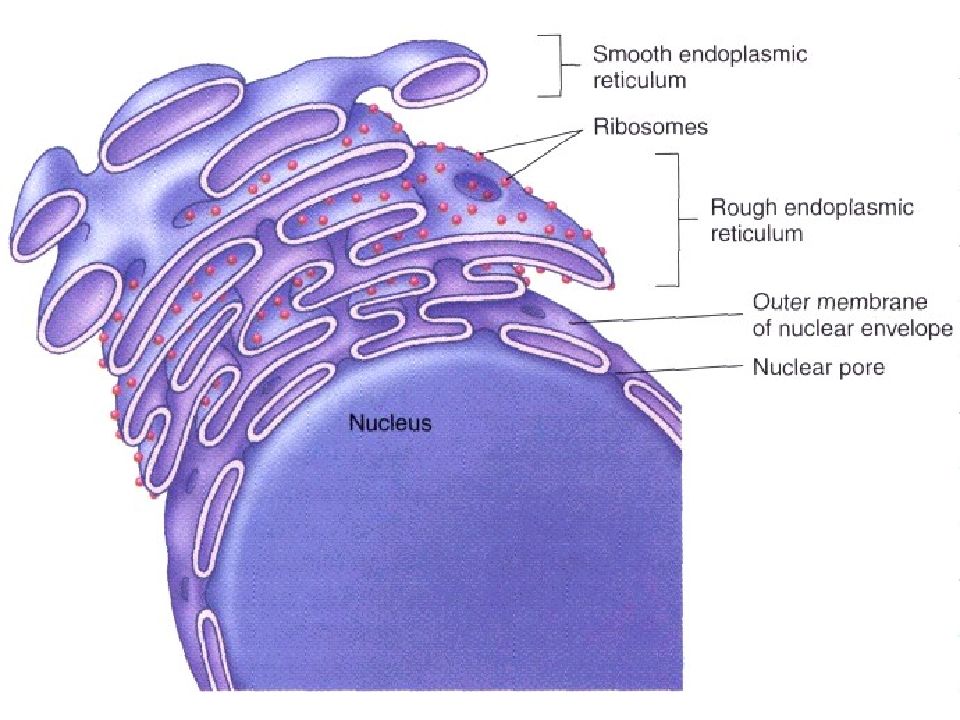

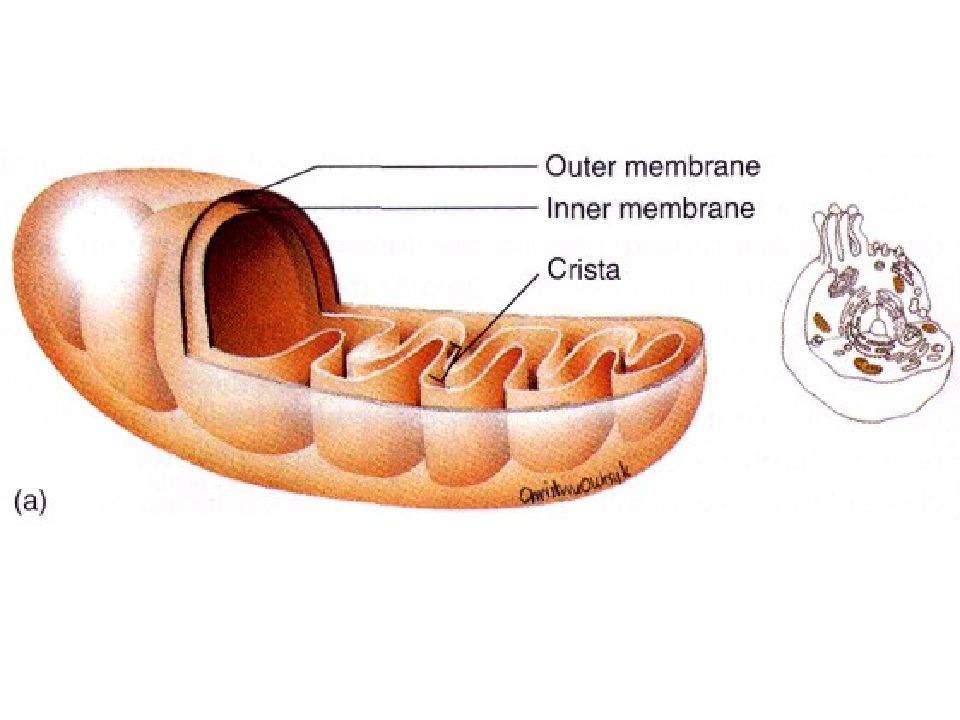

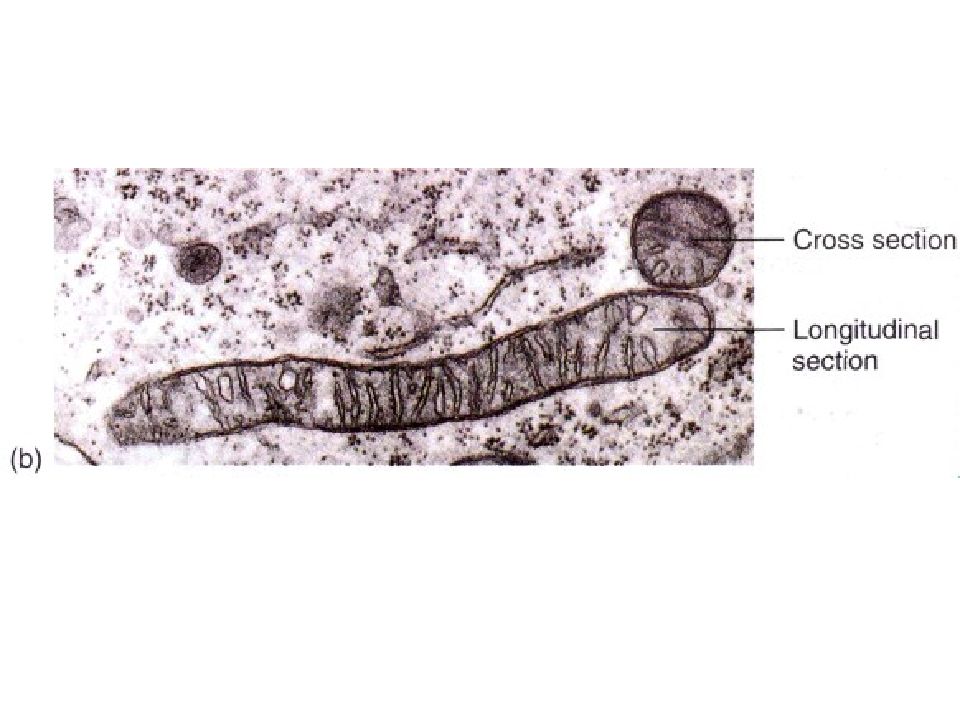

Слайд 47: Ядро и митохондрии имеют двойную мембрану, т.е. двойной бислой фосфолипидов

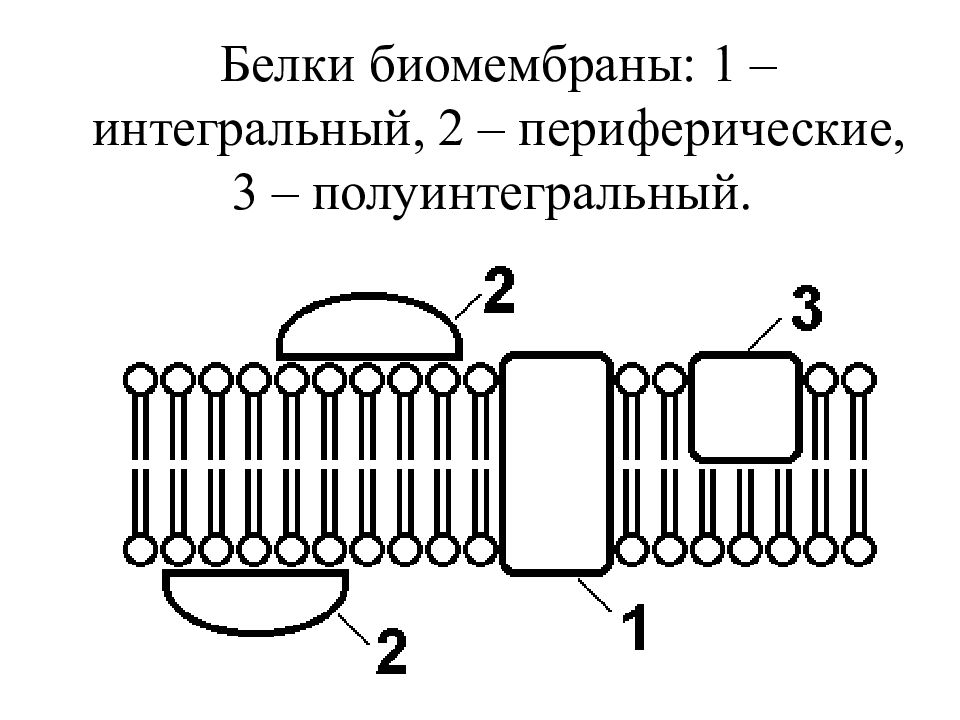

Слайд 51: Белки биомембраны: 1 – интегральный, 2 – периферические, 3 – полуинтегральный

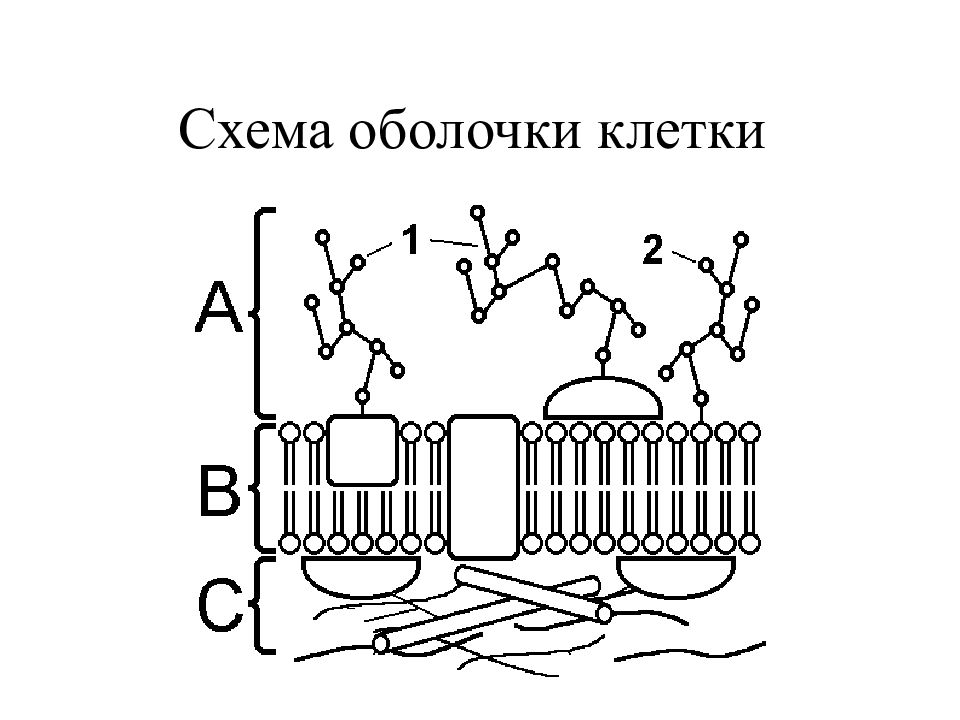

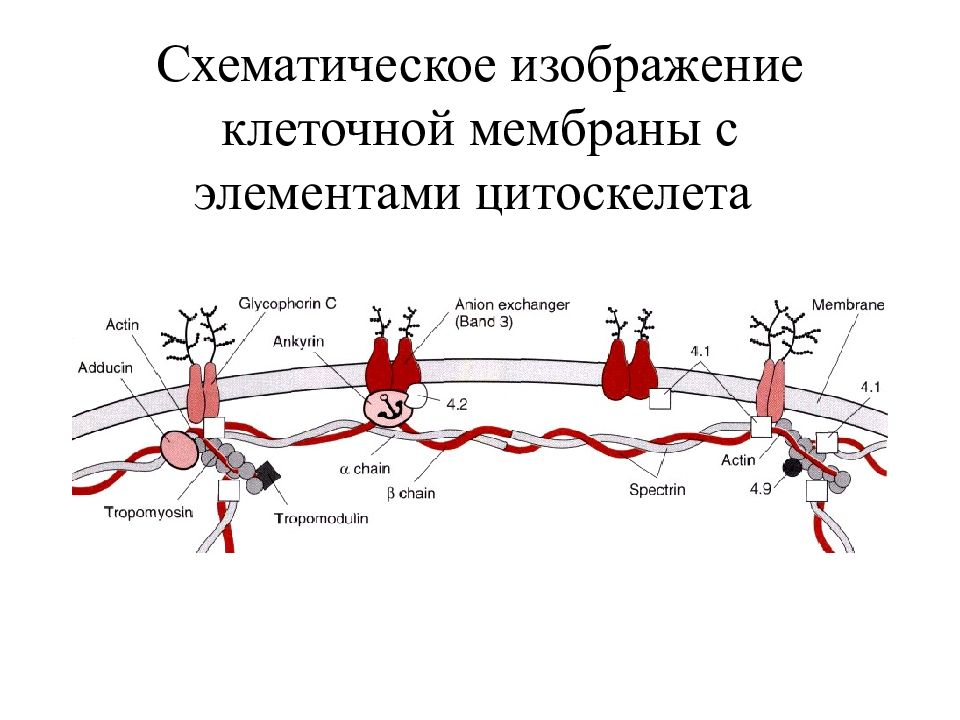

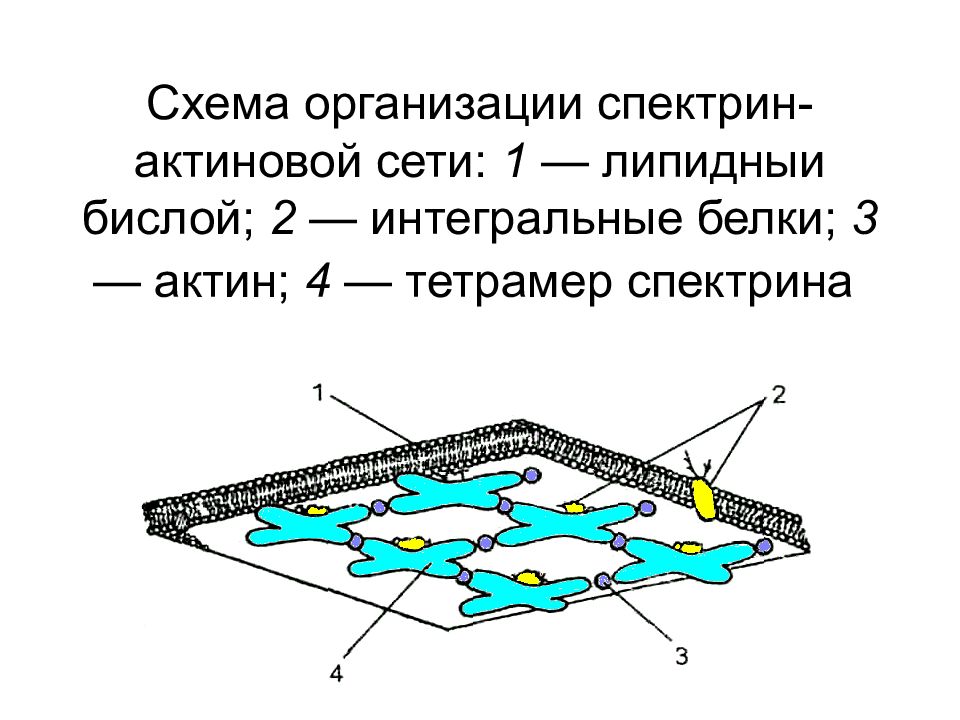

Слайд 59: Схема организации спектрин-актиновой сети: 1 — липидныи бислой; 2 — интегральные белки; 3 — актин; 4 — тетрамер спектрина

Слайд 60: Предметные модели биологических мембран Подробнее – Учебник том I, С.28-34

Вопрос 6

Слайд 61: Предметные модели биологических мембран

Физические Плоские Сферические (липосомы) Биологические «тени» эритроцитов Гигантский аксон кальмара

Слайд 65: Основные функции биологической мембраны

Барьерно-транспортная Матричная Механическая

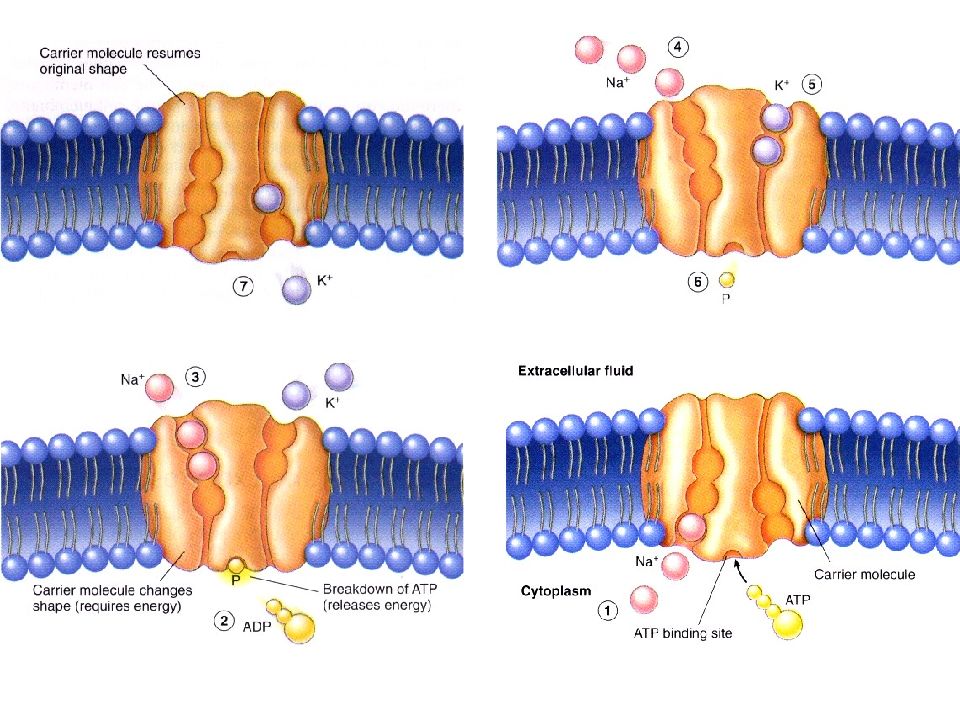

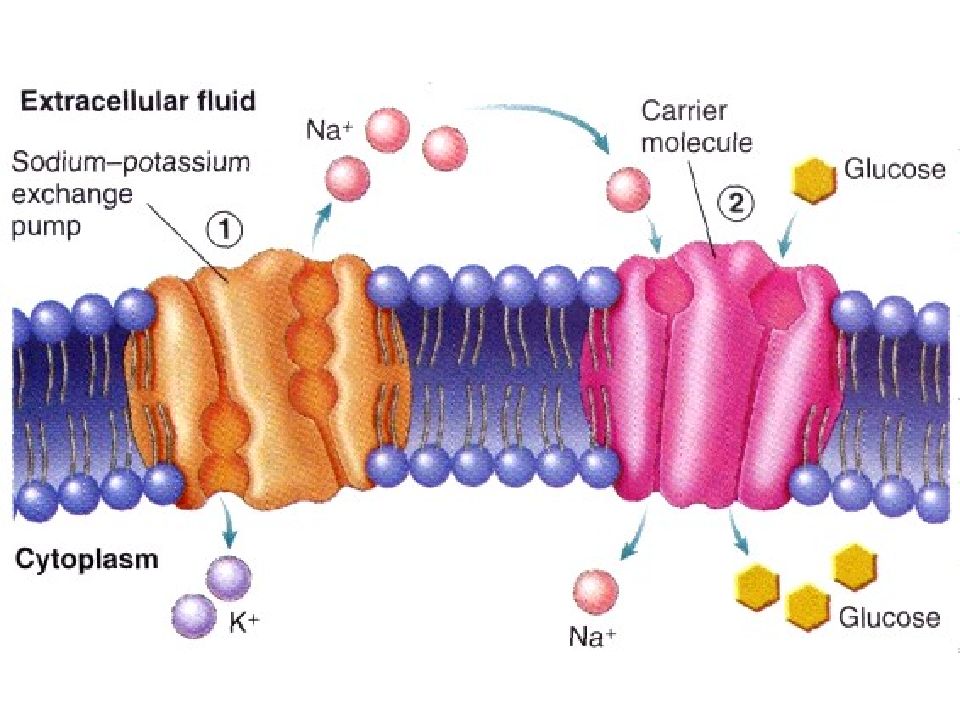

Слайд 67: Характеризуя тот или иной вид транспорта мы должны выяснить три основных момента:

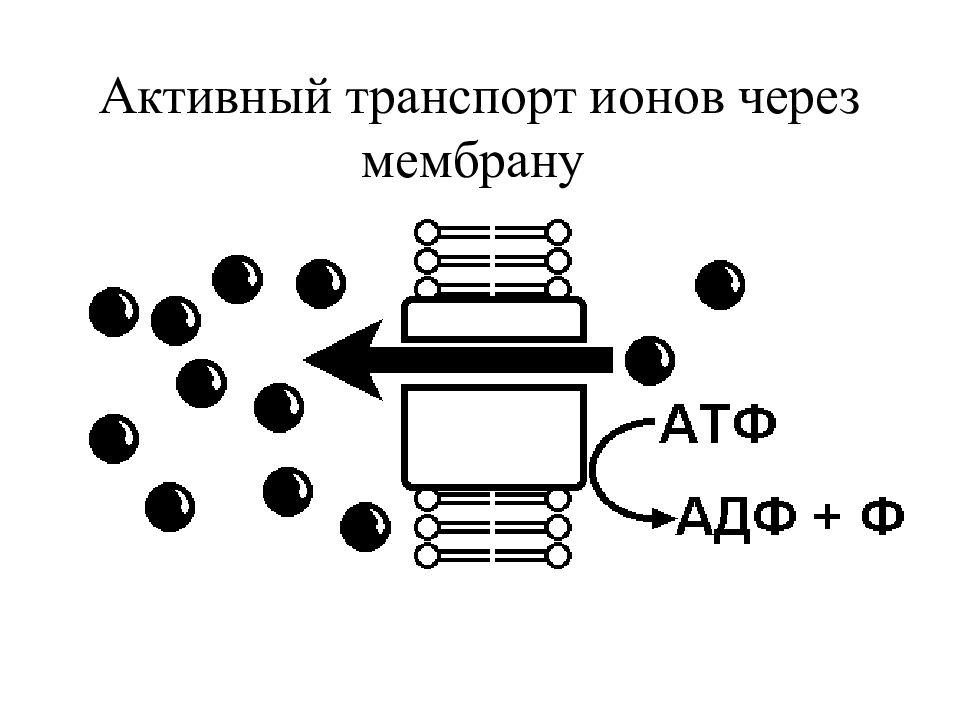

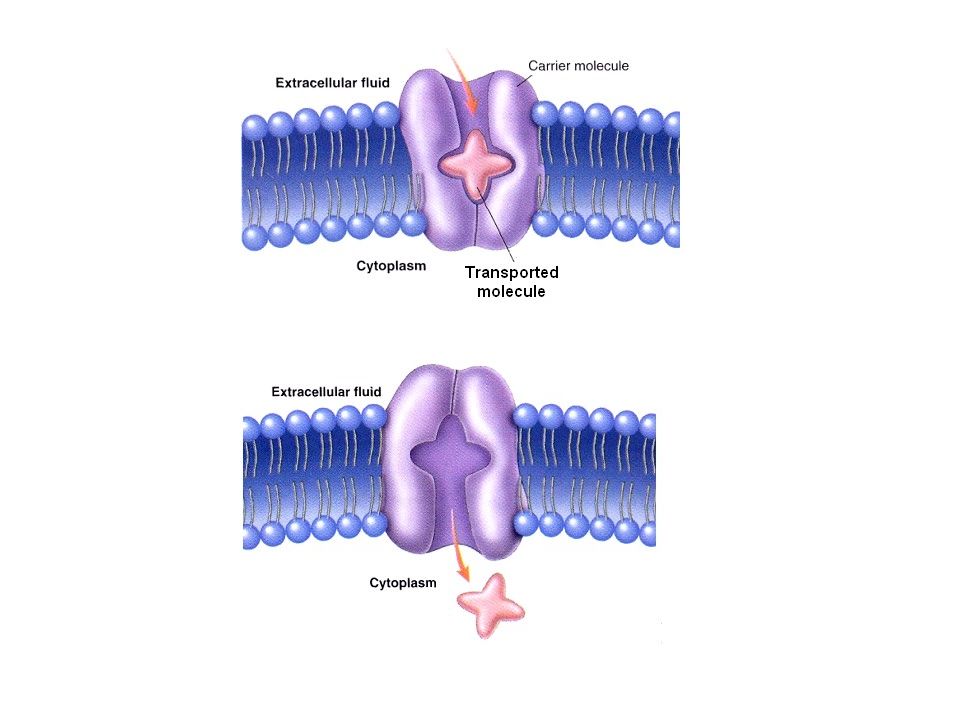

меняется ли архитектоника мембраны? происходит ли непосредственно при этом процессе гидролиз АТФ? сопряжён ли транспорт вещества с транспортом других веществ?

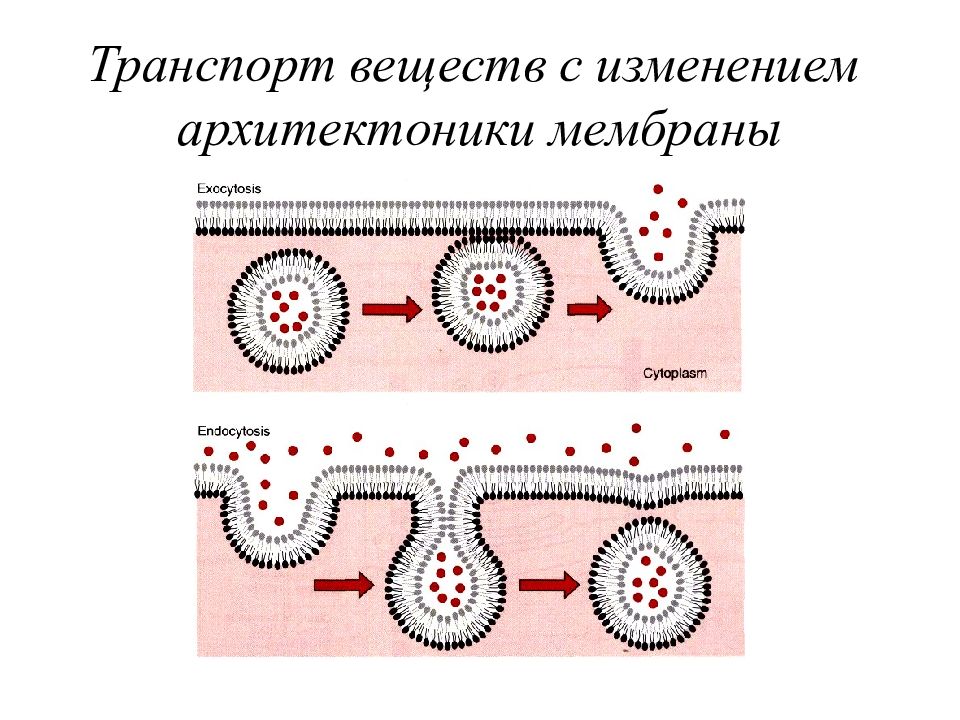

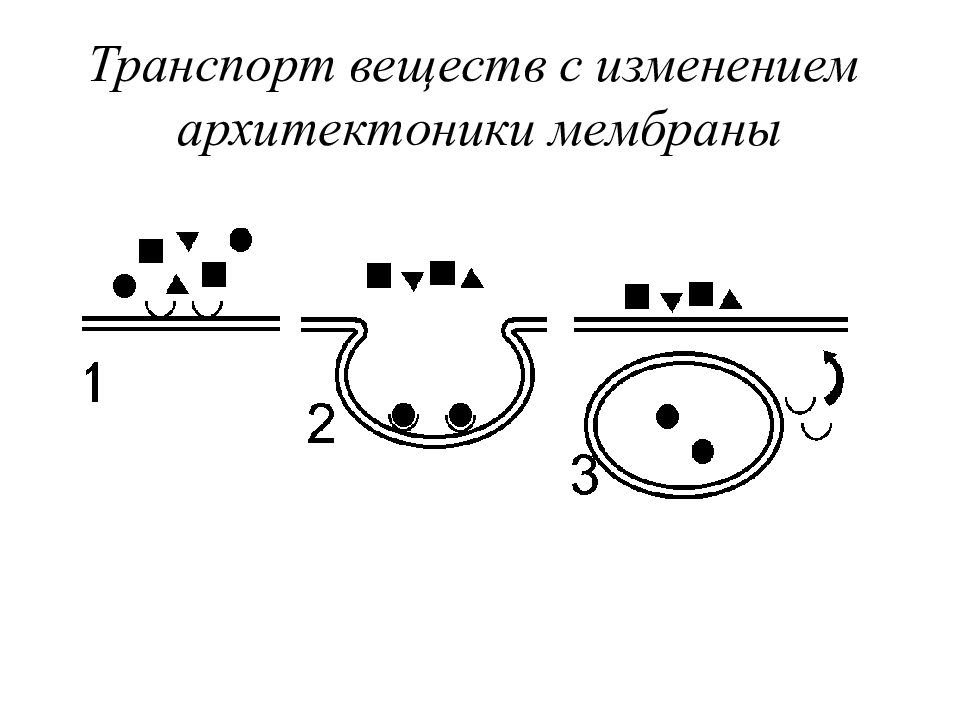

Слайд 68: В зависимости от характера ответов выделяют следующие виды транспорта:

с изменением архитектоники мембраны и без изменения архитектоники мембраны. активный и пассивный унипорт и котранспорт

Слайд 77: Пассивный транспорт веществ через мембрану

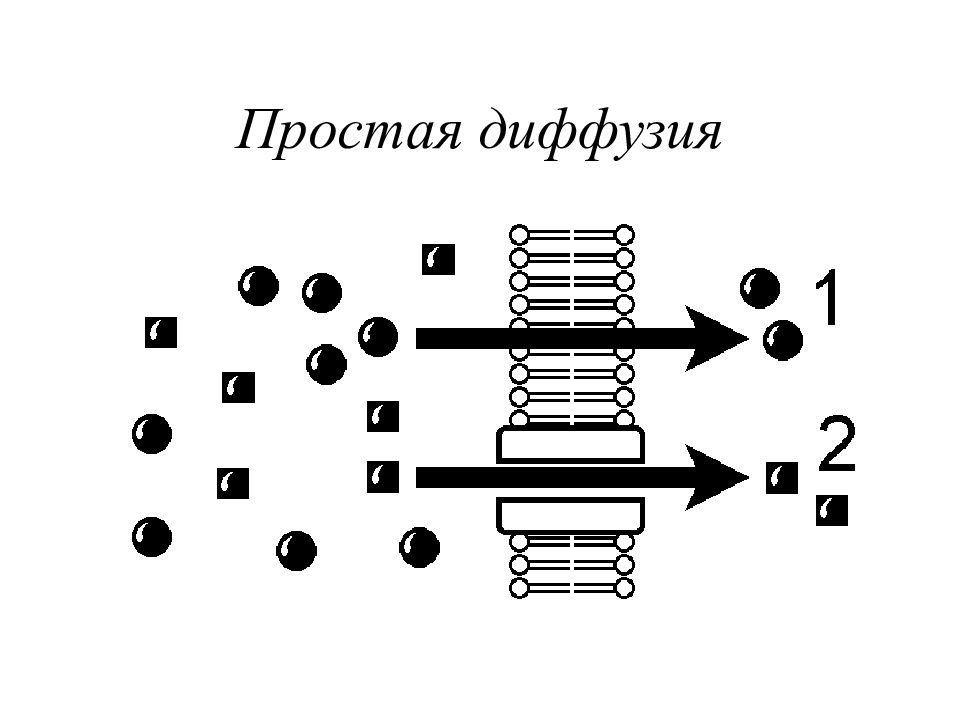

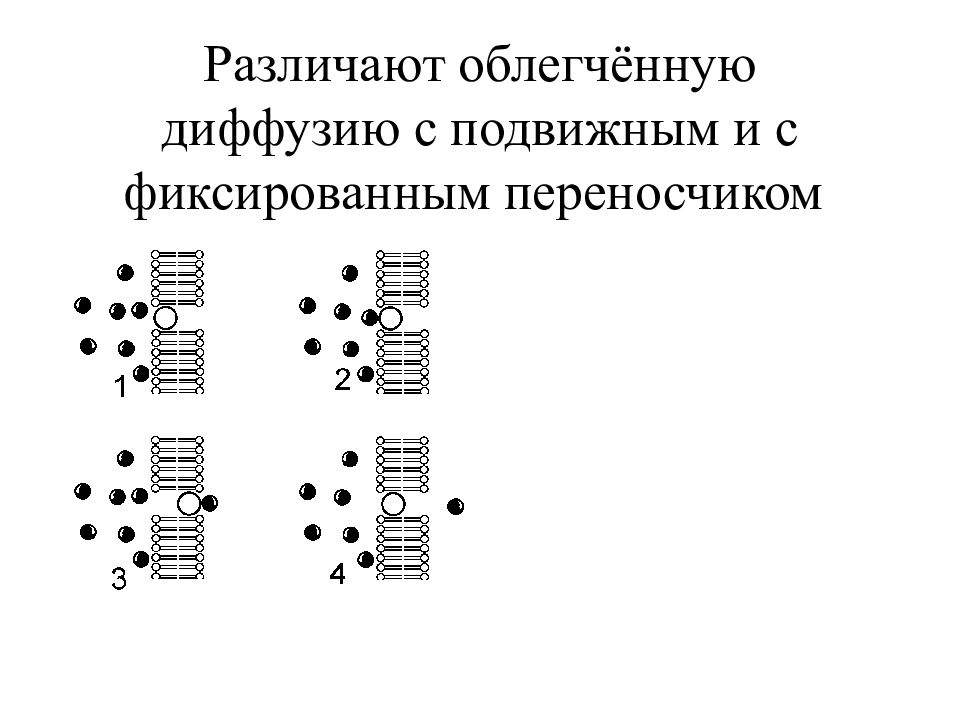

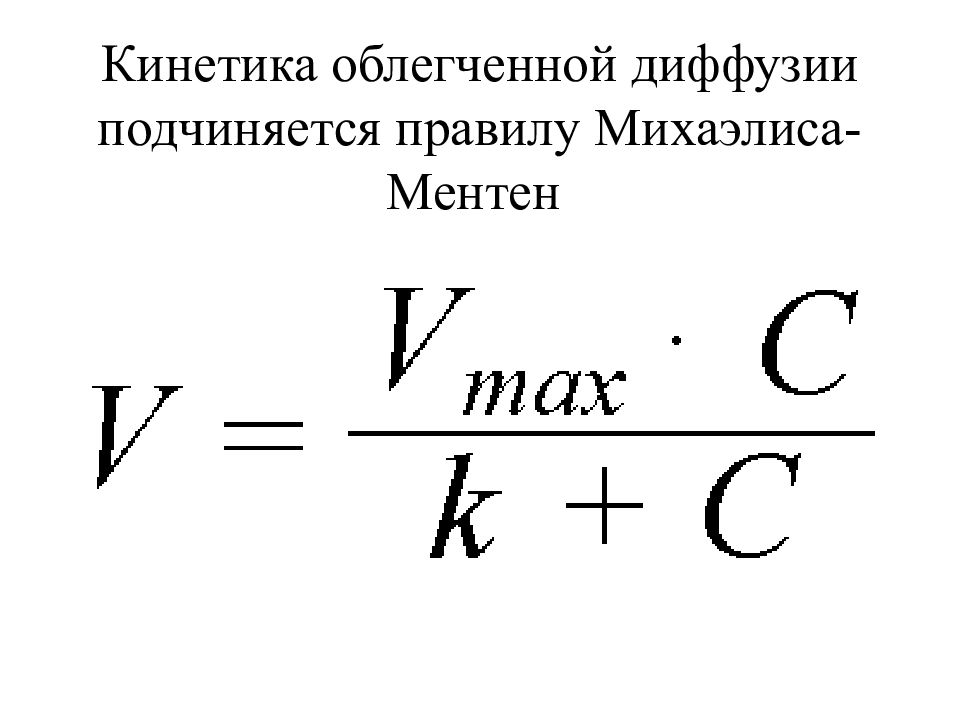

Осуществляется по градиенту концентрации без затраты энергии АТФ. Различают простую и облегчённую диффузию.

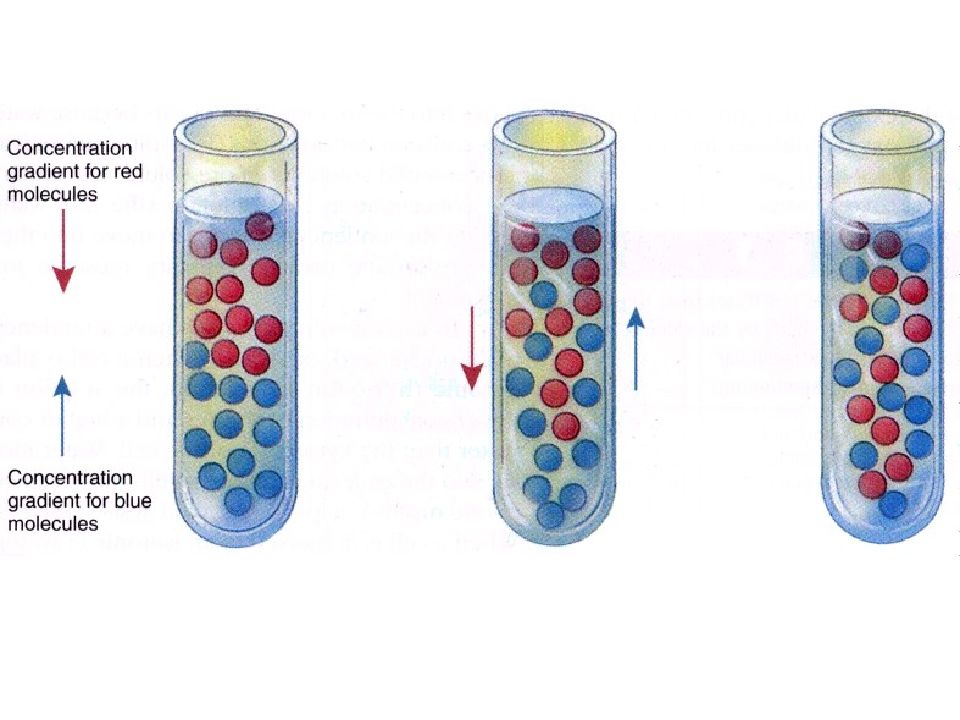

Слайд 78: Пассивный транспорт веществ через мембрану

Напомним, диффузия ( diffusio лат. – разлитие) — это самопроизвольное перемещение молекул (частиц) из области с более высокой в область с более низкой концентрацией. В основе её — хаотичное тепловое движение данных молекул (частиц).

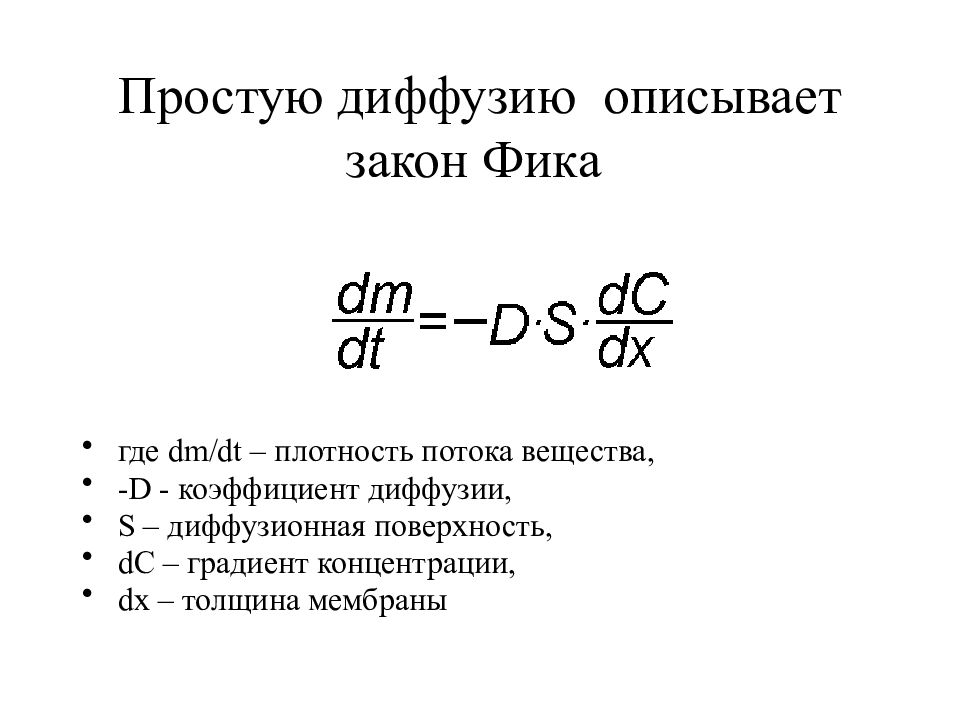

Слайд 81: Простую диффузию описывает закон Фика

где dm / dt – плотность потока вещества, - D - коэффициент диффузии, S – диффузионная поверхность, dC – градиент концентрации, dx – толщина мембраны