Первый слайд презентации: Гравер XVIII века

Алексей Фёдорович Зубов Выполнила: студентка 2 курса И.В. Клименко

Слайд 2: Алексей Зубов – художник реалист новой поры русского искусства. Сын известного иконописца и знаменщика московской оружейной палаты Федора Зубова, он в своем опыте соединил опыт и традиции русского искусства XVII века с мастерством западно-европейской гравюры, открыв новые возможности для искусства в России

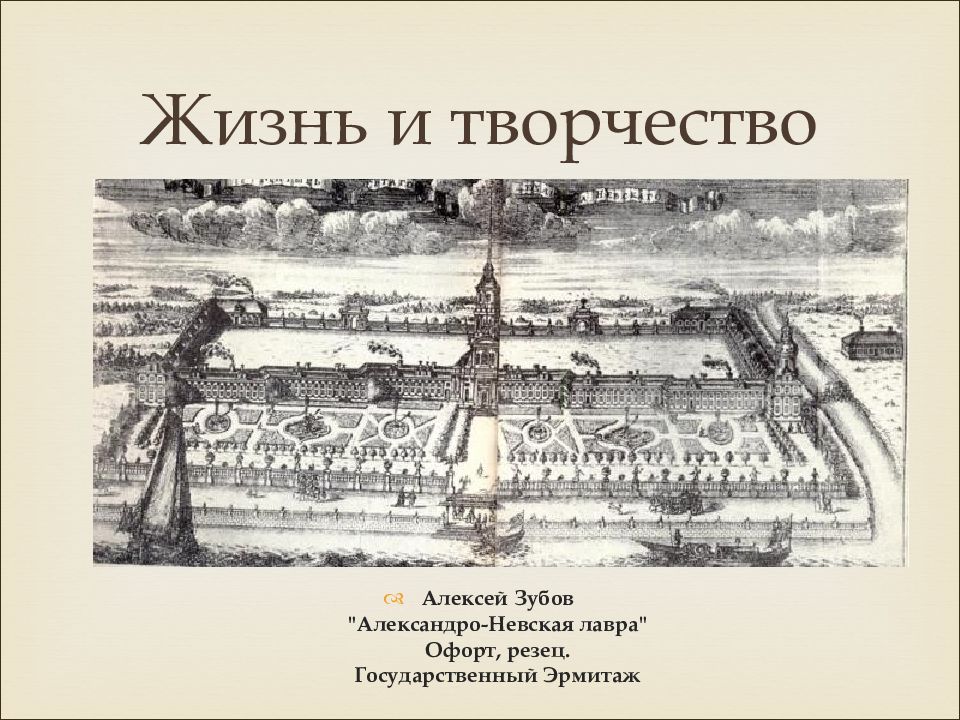

Слайд 3: Жизнь и творчество

Алексей Зубов "Александро-Невская лавра" Офорт, резец. Государственный Эрмитаж Жизнь и творчество

Слайд 4

В настоящее время мы знаем свыше ста произведений безусловно принадлежащих Зубову. Это значительно больше, чем сделал любой другой гравер Петровской эпохи. Такое обширное художественное наследие, созданное за сорок с лишним лет работы, является хорошим материалом для воссоздания и анализа творчества крупнейшего русского гравера. Значительно меньшим фактическим материалом мы располагаем для того, чтобы восстановить жизненный путь Зубова.

Слайд 5

Алексей Зубов родился в 1682 году в семье известного иконописца и знаменщика Московской Оружейной палаты. Отец гравера, Федор Евтихиев Зубов, был выходцем из Великого Устюга, из семьи потомственных иконописцев. В Верхоспасском соборе Теремного дворца Московского Кремля есть два замечательных произведения Ф. Зубова, написанных им в 1680 году, — иконы «Логин Сотник» и «Федор Стратилат».

Слайд 6

Ф. Зубов находится в центре русской художественной жизни, которая в 60—80-е годы XVII века была сосредоточена в Московской Оружейной палате. Многочисленные художественные работы, сделанные в ее мастерских в это время, показывают высокий уровень исполнения, разнообразие композиционных приемов, богатство декоративных решений, чуткое отношение к использованию цвета.

Слайд 7

3 ноября 1689 года Федор Евтихиев Зубов скончался. Через три дня после его смерти на имя царей Иоанна и Петра Алексеевичей была подана челобитная от сыновей Ф. Зубова Ивана и Алексея с просьбой, велеть им «быть в Оружейныя Палаты в учениках». Алексея, как и его старшего брата Ивана, принимают учеником в иконописную мастерскую Московской Оружейной палаты.

Слайд 8

Адриан Шхонебек, Питер Пикарт, Иоганн Бликлант, Гендрик Девит — эти голландские граверы работали в России. Вокруг них, и в первую очередь у Адриана Шхонебека, складывается первая в России школа гравюры на металле, в которую вошли братья Алексей и Иван Зубовы, Алексей Ростовцев, Василий Томилов, Петр Бунин и другие. В этой среде Алексей Зубов быстро, в сравнении с другими, становится самостоятельным мастером Алексей зубов стал одним из первых учеников зарубежных мастеров, приглашенных Петром I в Россию.

Слайд 9

Первые годы учения Зубова у Шхонебека можно представить себе по нескольким ученическим работам, подписанным Зубовым, да по «росписям жалованья» мастерам Оружейной палаты, в том числе и ученикам Шхонебека. Между 21 февраля и 17 марта 1703 года в делах Оружейной палаты записано: «О прибавке кормовых денег ученику Шхонебека, Алексею Зубову, за его тщательное в работе грыдоровального дела учение», с отзывом Шхонебека, что «вышеписанные листы печатаны,— Распятие Господне грудорованнога доскою, а персонка тушеванною,— работы ученика его Ал. Зубова, а грыдоровал де он и тушевал те доски с образцовых данных от него Андреяна и во учение тщание имеет против прежней работы искуснее».

Слайд 10

В 1704 году он еще числится учеником Шхонебека, но затем, после смерти Шхонебека в 1705 году, когда большинство его учеников стало работать под руководством голландского гравера Питера Пикарта, приехавшего в Москву в 1702 году, Зубов среди учеников Пикарта нигде не упоминается. За весь период с 1703 по 1711 год, когда Зубов вместе с другими мастерами Оружейной палаты переезжает в Петербург, о нем сохранилось лишь несколько сведений, относящихся к 1705 и к 1710 годам.

Слайд 11

Переезд Зубова в Петербург подводит итог годам его ученичества как у мастеров Оружейной палаты, так и у Шхонебека. Среди петровских граверов Зубов улавливает изменения в атмосфере общественной жизни России и вдохновенно передает их в своих лучших произведениях, начиная с «Триумфального шествия после Полтавы».

Слайд 12

В 1710 году Петр I пишет из Петербурга И. А. Мусину-Пушкину, начальнику Монастырского приказа, в чье ведение входил и Московский Печатный двор: « Станок друкарный с новыми литерами извольте сюда прислать по первому зимнему пути со всем, что к нему принадлежит, также и с людьми». По этому приказу в Петербург отправили один печатный и один гравировальный станы, и вместе с ними послали четырех мастеров, трех учеников, одного литерщика, одного литерного ученика и восемь печатников. В числе четырех мастеров был и Зубов.

Слайд 13

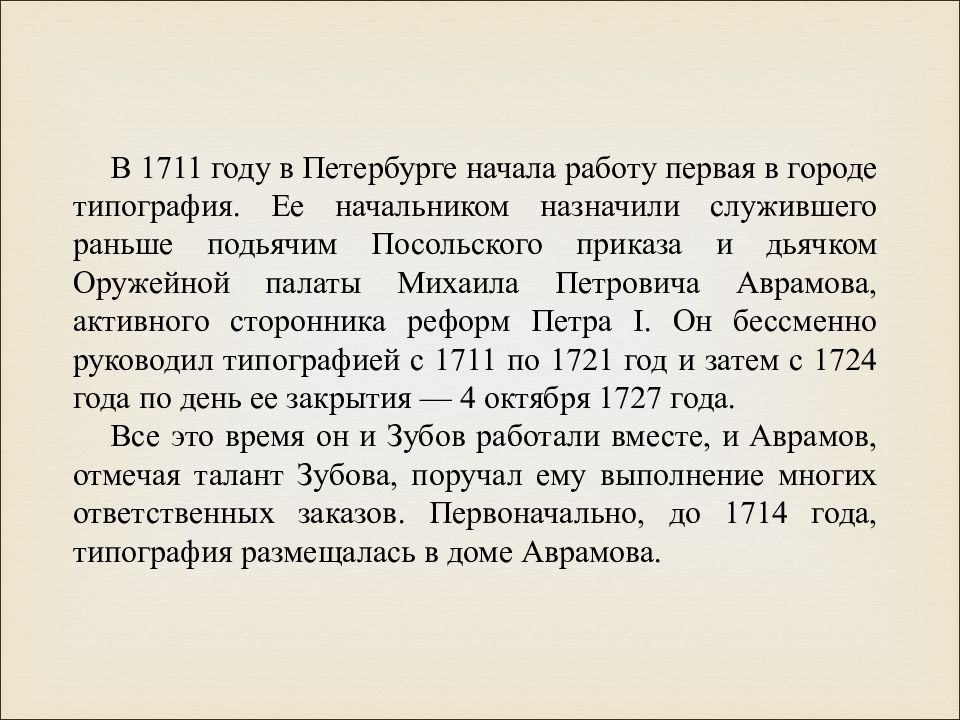

В 1711 году в Петербурге начала работу первая в городе типография. Ее начальником назначили служившего раньше подьячим Посольского приказа и дьячком Оружейной палаты Михаила Петровича Аврамова, активного сторонника реформ Петра I. Он бессменно руководил типографией с 1711 по 1721 год и затем с 1724 года по день ее закрытия — 4 октября 1727 года. Все это время он и Зубов работали вместе, и Аврамов, отмечая талант Зубова, поручал ему выполнение многих ответственных заказов. Первоначально, до 1714 года, типография размещалась в доме Аврамова.

Слайд 14

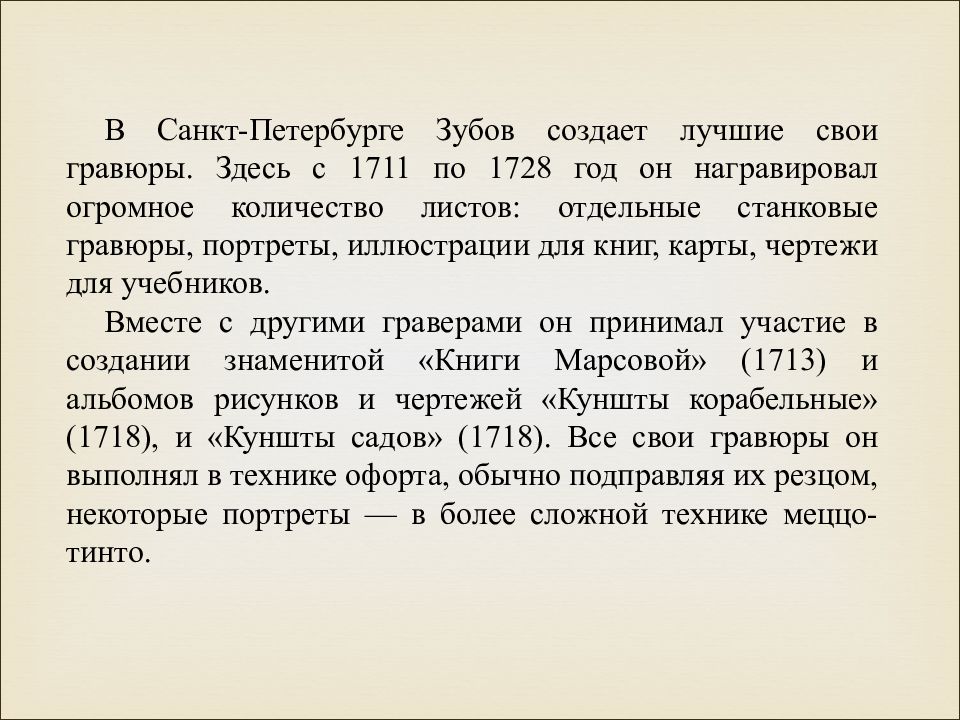

В Санкт-Петербурге Зубов создает лучшие свои гравюры. Здесь с 1711 по 1728 год он награвировал огромное количество листов: отдельные станковые гравюры, портреты, иллюстрации для книг, карты, чертежи для учебников. Вместе с другими граверами он принимал участие в создании знаменитой «Книги Марсовой» (1713) и альбомов рисунков и чертежей «Куншты корабельные» (1718), и «Куншты садов» (1718). Все свои гравюры он выполнял в технике офорта, обычно подправляя их резцом, некоторые портреты — в более сложной технике меццо-тинто.

Слайд 15

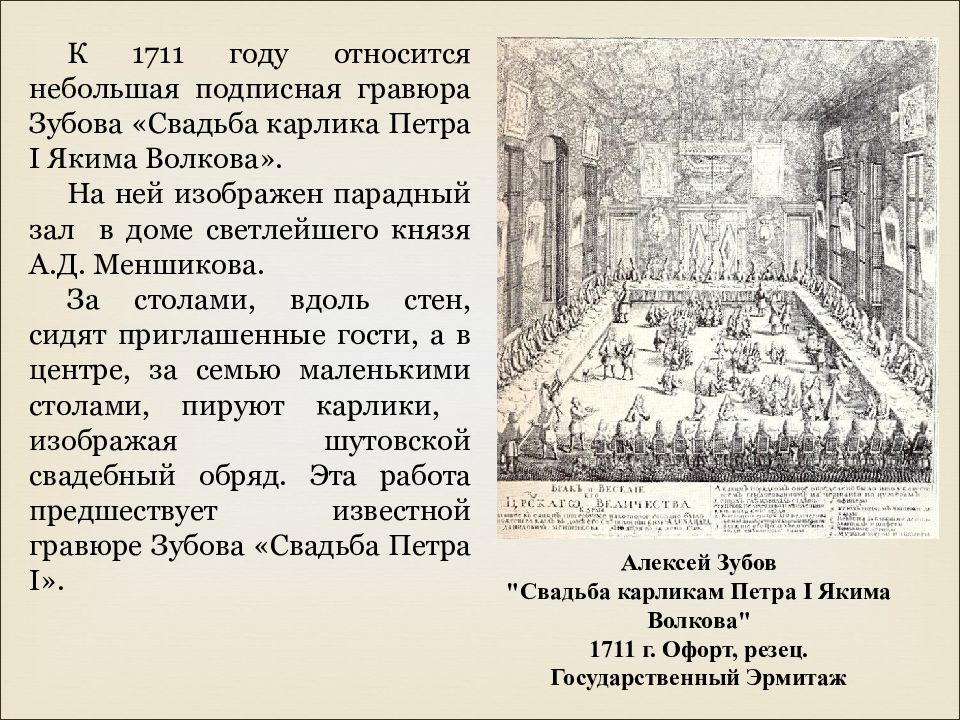

К 1711 году относится небольшая подписная гравюра Зубова «Свадьба карлика Петра I Якима Волкова». На ней изображен парадный зал в доме светлейшего князя А.Д. Меншикова. За столами, вдоль стен, сидят приглашенные гости, а в центре, за семью маленькими столами, пируют карлики, изображая шутовской свадебный обряд. Эта работа предшествует известной гравюре Зубова «Свадьба Петра I». Алексей Зубов "Свадьба карликам Петра I Якима Волкова" 1711 г. Офорт, резец. Государственный Эрмитаж

Слайд 16

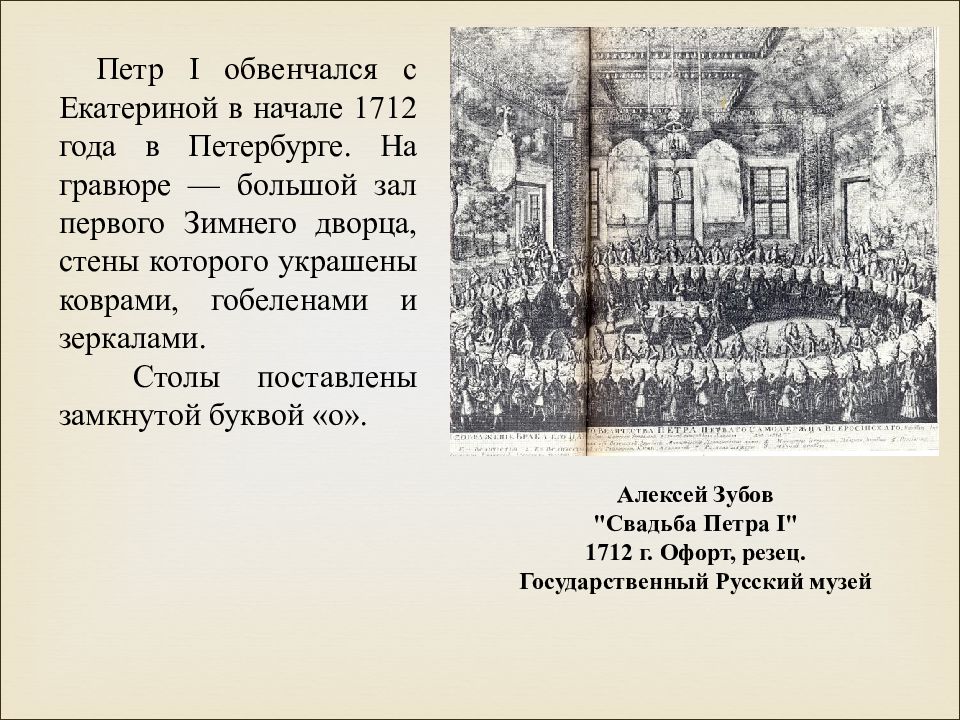

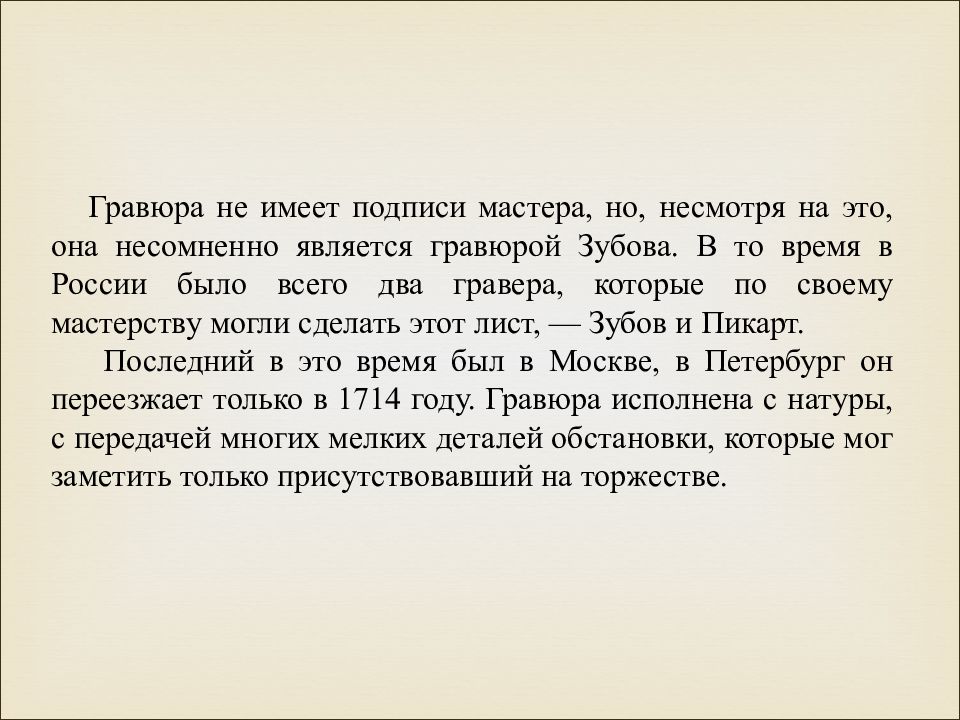

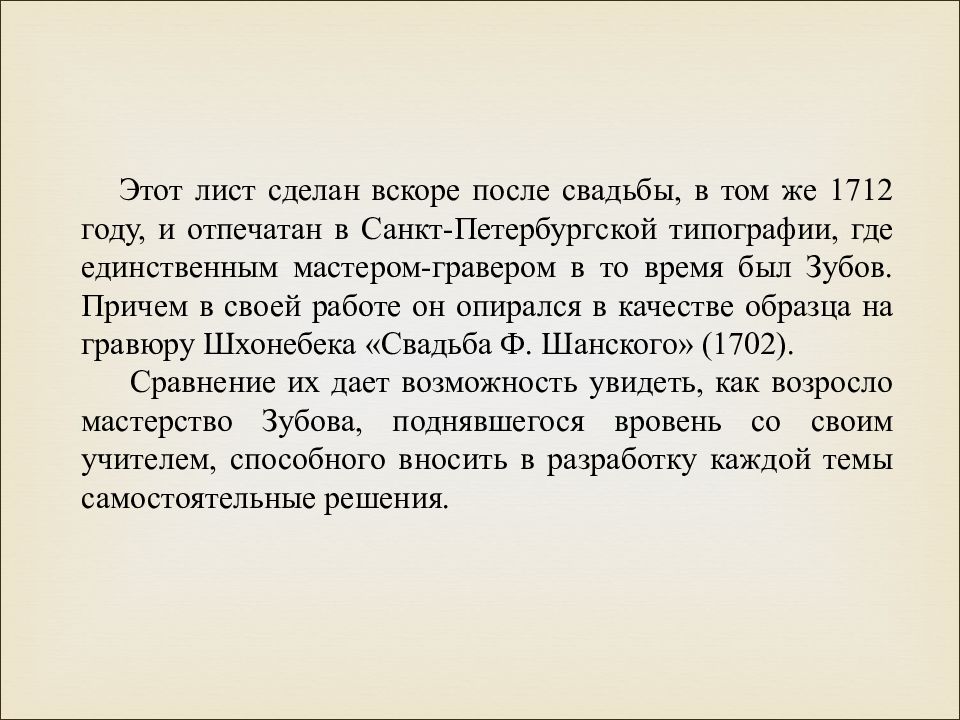

Петр I обвенчался с Екатериной в начале 1712 года в Петербурге. На гравюре — большой зал первого Зимнего дворца, стены которого украшены коврами, гобеленами и зеркалами. Столы поставлены замкнутой буквой «о». Алексей Зубов "Свадьба Петра I" 1712 г. Офорт, резец. Государственный Русский музей

Слайд 17

Гравюра не имеет подписи мастера, но, несмотря на это, она несомненно является гравюрой Зубова. В то время в России было всего два гравера, которые по своему мастерству могли сделать этот лист, — Зубов и Пикарт. Последний в это время был в Москве, в Петербург он переезжает только в 1714 году. Гравюра исполнена с натуры, с передачей многих мелких деталей обстановки, которые мог заметить только присутствовавший на торжестве.

Слайд 18

Этот лист сделан вскоре после свадьбы, в том же 1712 году, и отпечатан в Санкт-Петербургской типографии, где единственным мастером-гравером в то время был Зубов. Причем в своей работе он опирался в качестве образца на гравюру Шхонебека «Свадьба Ф. Шанского» (1702). Сравнение их дает возможность увидеть, как возросло мастерство Зубова, поднявшегося вровень со своим учителем, способного вносить в разработку каждой темы самостоятельные решения.

Слайд 19

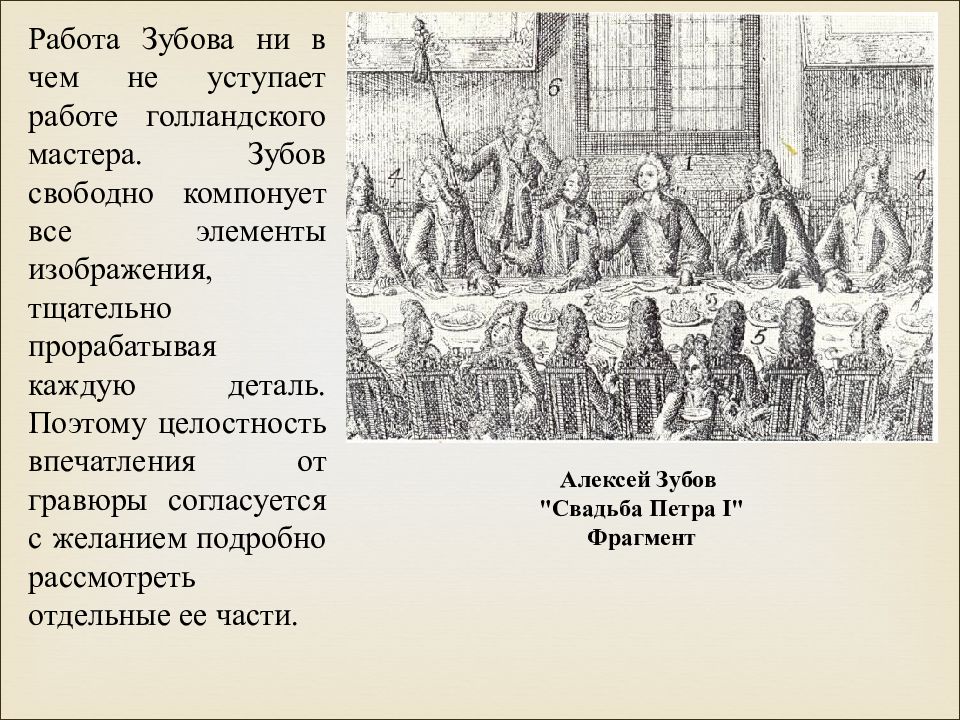

Алексей Зубов "Свадьба Петра I" Фрагмент Работа Зубова ни в чем не уступает работе голландского мастера. Зубов свободно компонует все элементы изображения, тщательно прорабатывая каждую деталь. Поэтому целостность впечатления от гравюры согласуется с желанием подробно рассмотреть отдельные ее части.

Слайд 20

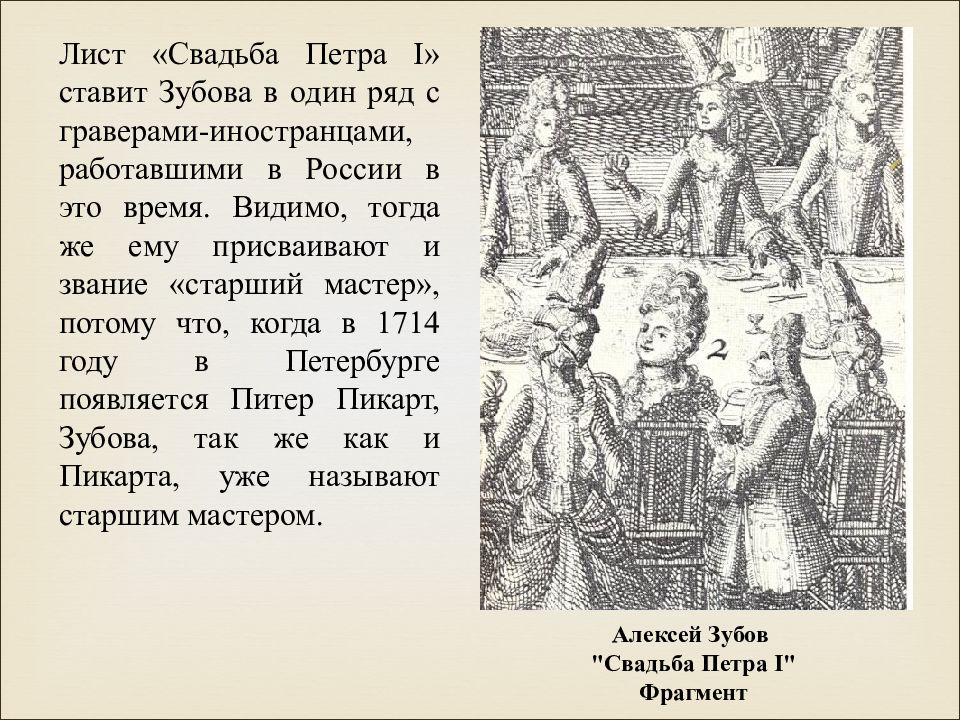

Лист «Свадьба Петра I» ставит Зубова в один ряд с граверами-иностранцами, работавшими в России в это время. Видимо, тогда же ему присваивают и звание «старший мастер», потому что, когда в 1714 году в Петербурге появляется Питер Пикарт, Зубова, так же как и Пикарта, уже называют старшим мастером. Алексей Зубов "Свадьба Петра I" Фрагмент

Слайд 21

Активное участие принимает Зубов в создании «Книги Марсовой». В апреле 1712 года Петр писал И. А. Мусину-Пушкину, чтобы он велел «вырезать планы и фигуры» к Книге Марсовой. Для этой книги Зубов гравирует портрет Петра I, два плана сражений русских войск со шведами у деревни Лапола и при реке Пелкиной и уменьшенные варианты гравюры Шхонебека «Слюсельбург» («Взятие Нотебурга») и своей — «Баталия близ Гангута». Все они создавались в разное время и для различных изданий «Книги Марсовой»; портрет Петра I мы встречаем уже в самом первом издании, другие гравюры — в последующих.

Слайд 22

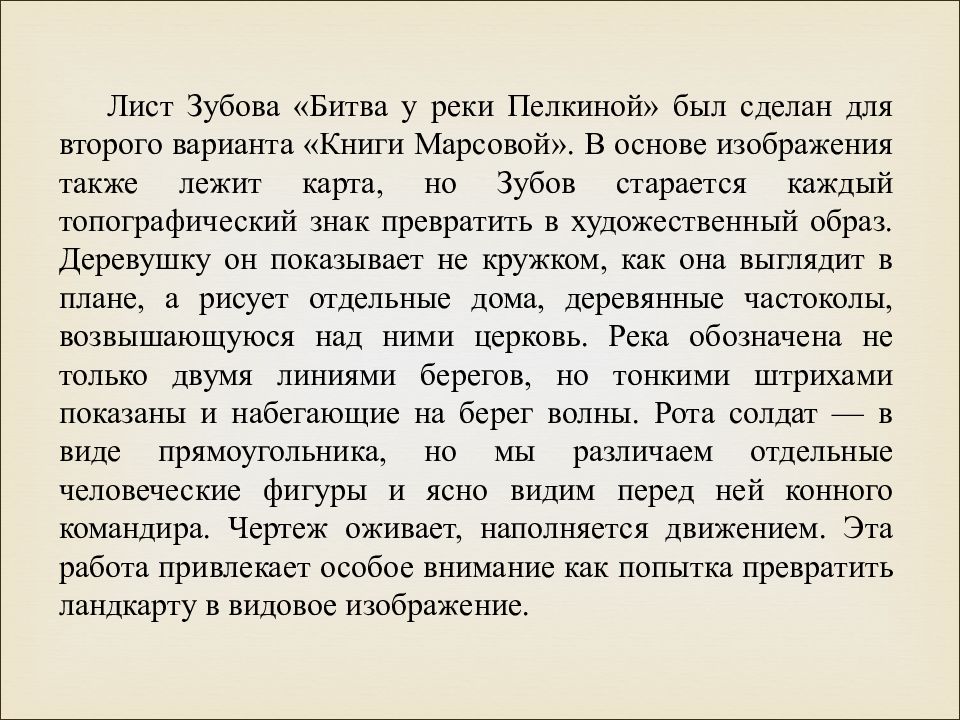

Лист Зубова «Битва у реки Пелкиной» был сделан для второго варианта «Книги Марсовой». В основе изображения также лежит карта, но Зубов старается каждый топографический знак превратить в художественный образ. Деревушку он показывает не кружком, как она выглядит в плане, а рисует отдельные дома, деревянные частоколы, возвышающуюся над ними церковь. Река обозначена не только двумя линиями берегов, но тонкими штрихами показаны и набегающие на берег волны. Рота солдат — в виде прямоугольника, но мы различаем отдельные человеческие фигуры и ясно видим перед ней конного командира. Чертеж оживает, наполняется движением. Эта работа привлекает особое внимание как попытка превратить ландкарту в видовое изображение.

Слайд 23

Алексей Зубов "Из книги Марсовой" "Битва у реки Пелкиной" 1713 г. Офорт, резец. Государственный Русский музей

Слайд 24

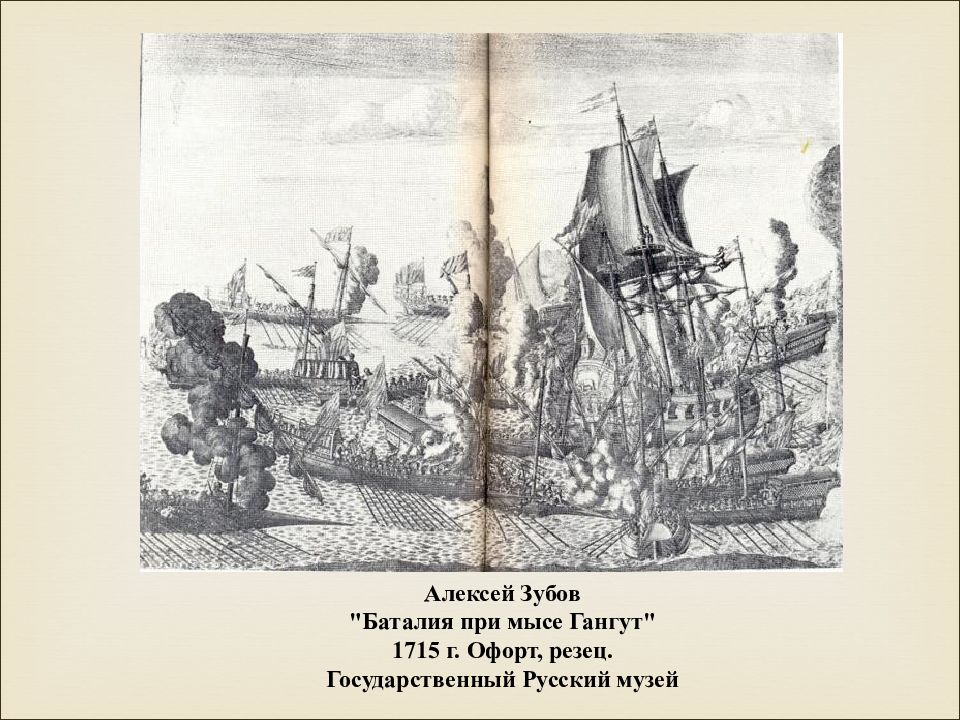

После этой гравюры, в 1715 году, Зубов создает «Баталию при мысе Гангут». Он полностью отказался от передачи плана сражения. Взгляд Зубова отмечает кульминационный пункт всей битвы — нападение русских галер на флагманский корабль шведов «Элефант». Зубов выделяет и рисует на своей гравюре момент наивысшего напряжения борьбы, когда шведы отчаянно защищаются, а русские яростно нападают. Никаких схем, никаких диспозиций! Гравюра Зубова, на которой видны дерущиеся матросы, тонущие люди, пожар, вспыхнувший на шведском корабле, кажется даже, что слышен грохот орудийных залпов и столкнувшихся судов, — значительно глубже выражает дух петровского времени, чем работа граверов-иностранцев на эту тему.

Слайд 25

Алексей Зубов "Баталия при мысе Гангут" 1715 г. Офорт, резец. Государственный Русский музей

Слайд 26

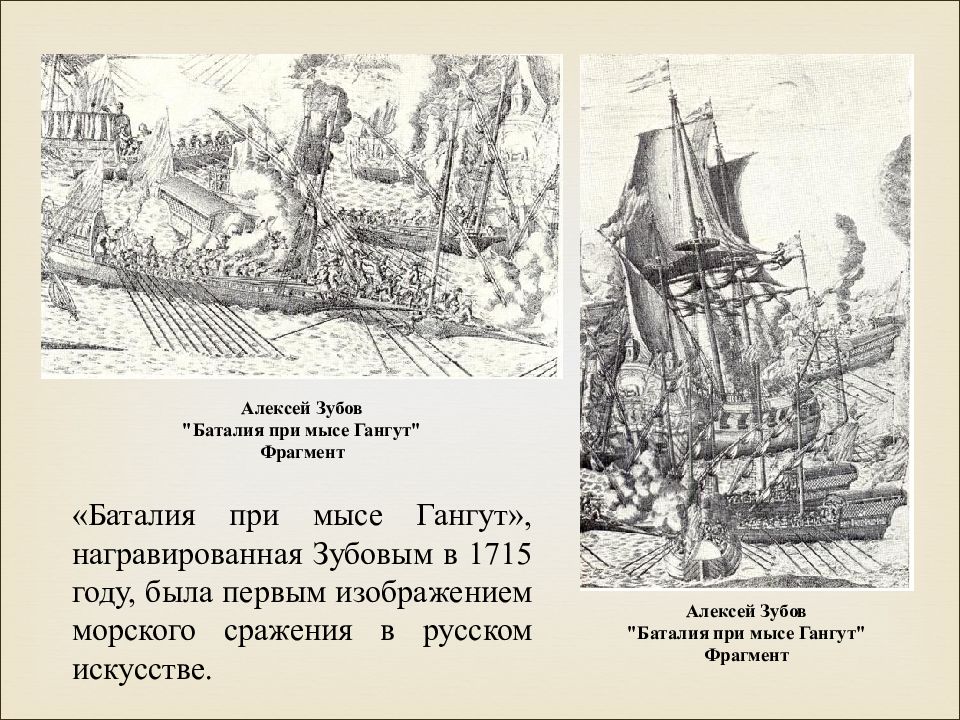

Алексей Зубов "Баталия при мысе Гангут" Фрагмент Алексей Зубов "Баталия при мысе Гангут" Фрагмент «Баталия при мысе Гангут», награвированная Зубовым в 1715 году, была первым изображением морского сражения в русском искусстве.

Слайд 27

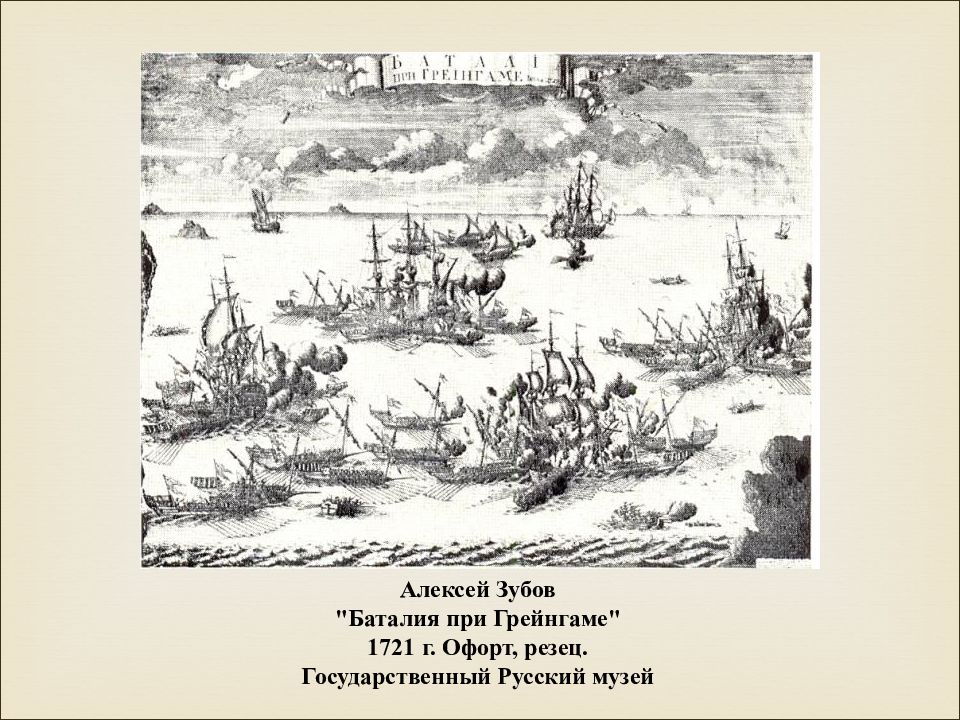

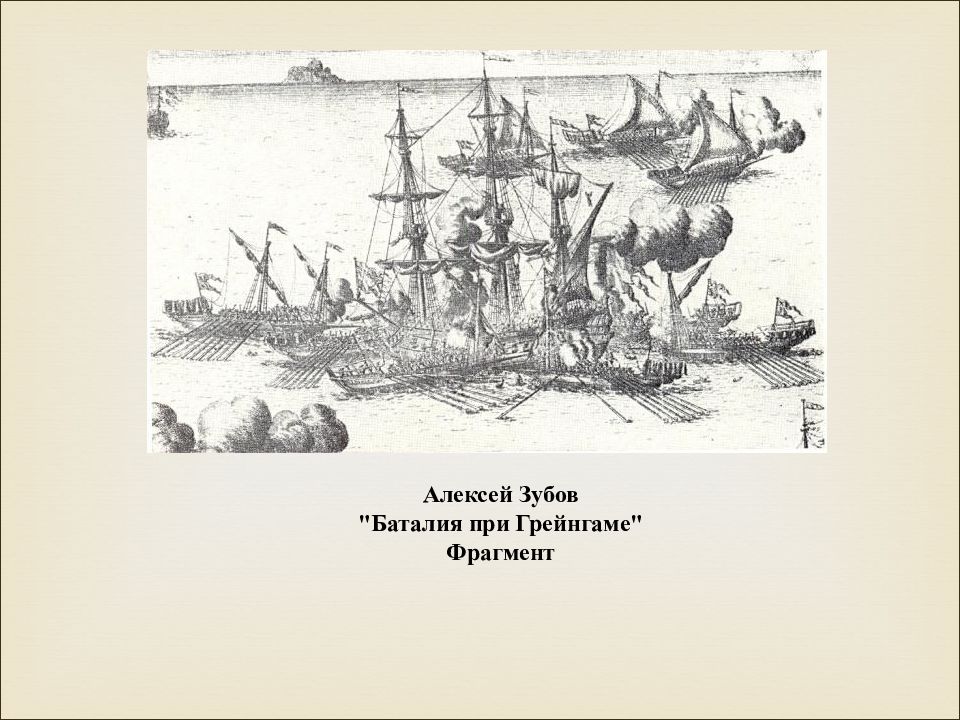

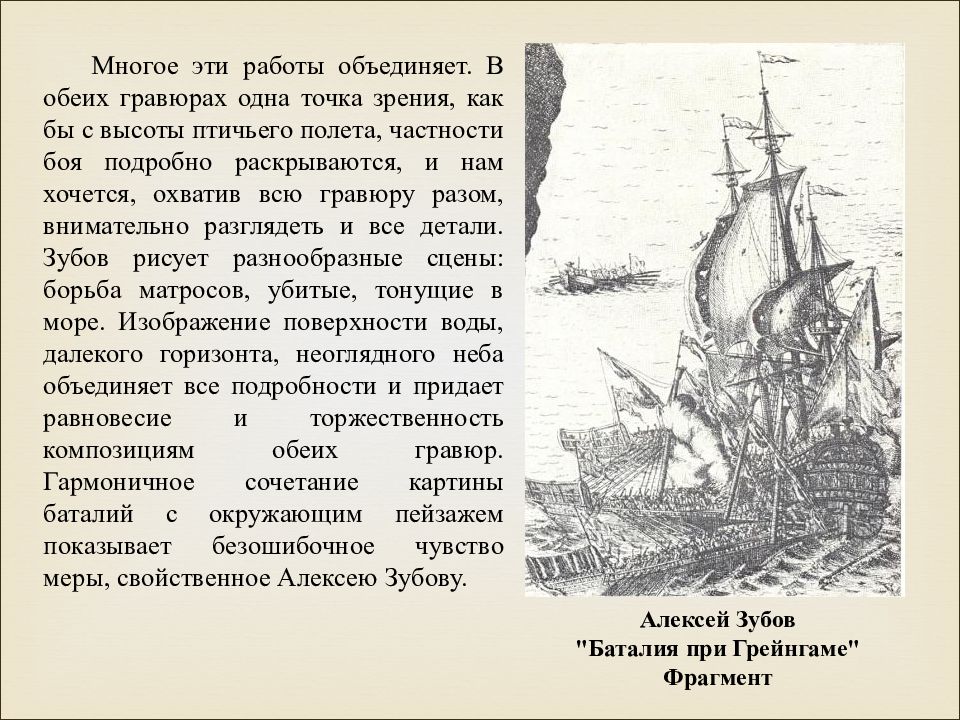

Другая знаменитая гравюра Зубова «Баталия при Грейнгаме». Композиция строится так, что корабли располагаются по двум линиям, которые начинаются в одной точке у левого нижнего угла гравюры и расходятся к горизонту. Эти две диагональные линии составляют композиционные оси гравюры. При внимательном изучении листа поражает мастерское владение гравером офортной иглой и резцом.

Слайд 28

Алексей Зубов "Баталия при Грейнгаме" 1721 г. Офорт, резец. Государственный Русский музей

Слайд 30

Алексей Зубов "Баталия при Грейнгаме" Фрагмент Многое эти работы объединяет. В обеих гравюрах одна точка зрения, как бы с высоты птичьего полета, частности боя подробно раскрываются, и нам хочется, охватив всю гравюру разом, внимательно разглядеть и все детали. Зубов рисует разнообразные сцены: борьба матросов, убитые, тонущие в море. Изображение поверхности воды, далекого горизонта, неоглядного неба объединяет все подробности и придает равновесие и торжественность композициям обеих гравюр. Гармоничное сочетание картины баталий с окружающим пейзажем показывает безошибочное чувство меры, свойственное Алексею Зубову.

Слайд 31

Эти две гравюры отмечают лучшие достижения всего петровского искусства в создании морских пейзажей. Пространственное мышление Зубова раскрылось в них наиболее полно и разнообразно. Однако, помимо общих четр, ообе гравюры имеют принципиально отличные друг от друга композиции. «Баталия при мысе Гангут» строится на раскрытии эпизода боя, и внимание зрителей концентрируется в одном месте сражения, самом драматическом и определяющем весь дальнейший ход битвы. Это сосредоточение нашего внимания рождает в нас энергию и динамичность восприятия. «Баталия при Грейнгаме», наоборот, показана во всей полноте морского сражения, где борющиеся суда свободно размещены на широком пространстве моря, события боя вокруг каждого шведского корабля раскрываются подробно и неторопливо. Глаз зрителя от взволнованных эпизодов схватки переходит к ясно обозначенной линии горизонта и полностью успокаивается, разглядывая высокое небо, причудливые рисунки плывущих над морем облаков.

Слайд 32

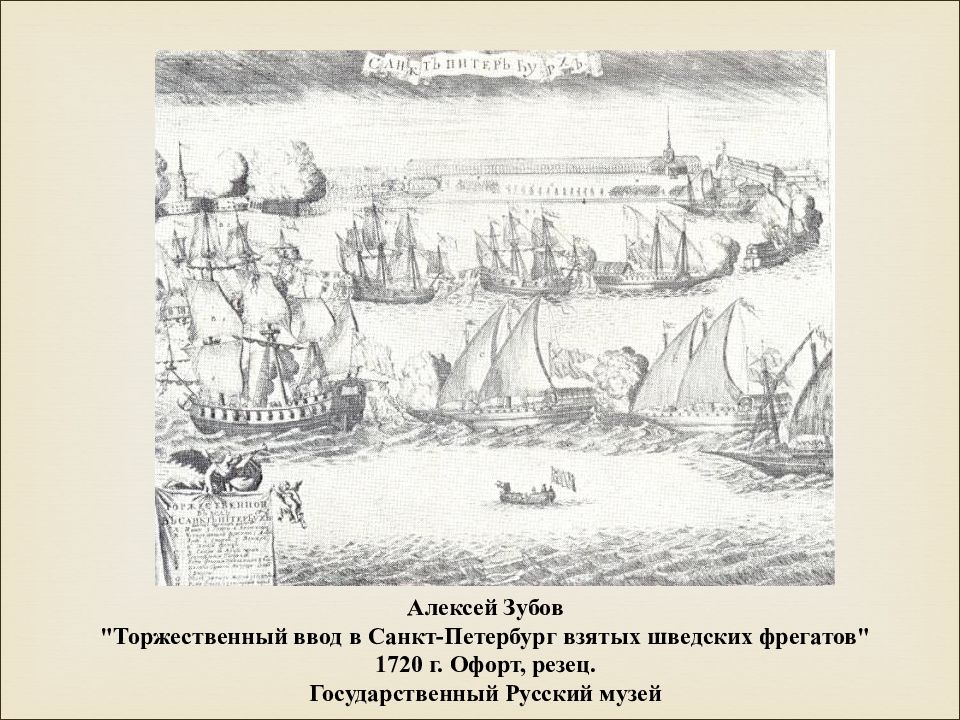

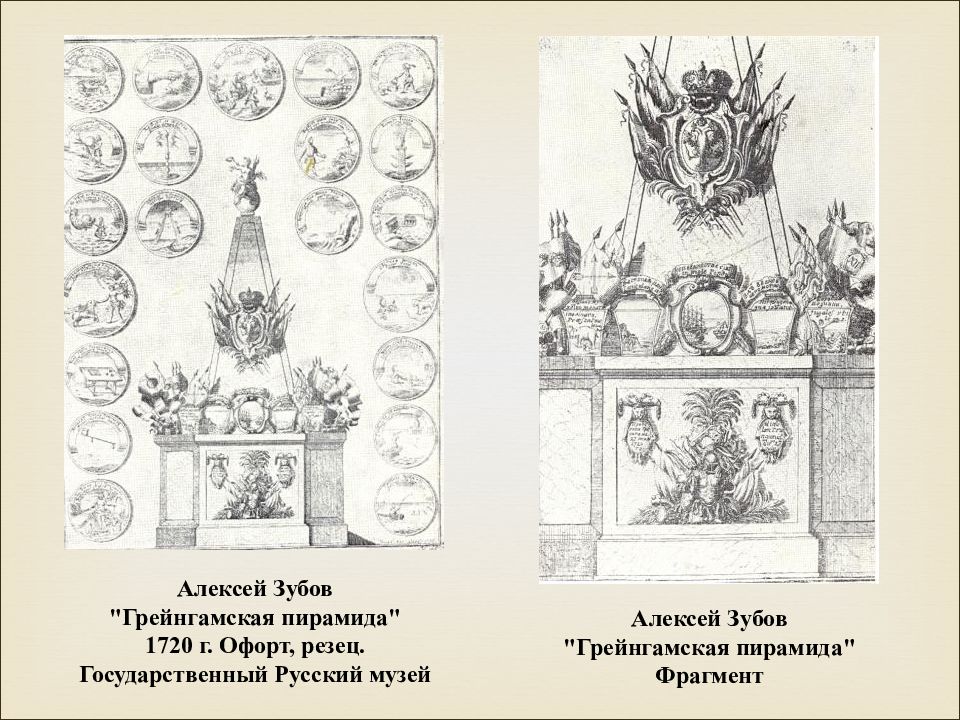

С победой при Грейнгаме связаны еще две гравюры Зубова. Первая называется «Торжественный ввод в Санкт-питербурх взятых швецких фрегатов... сентябре 1720 г., грыдор: Але: Зубов». Она значительно слабее по художественным качествам двух предыдущих листов. В своей работе Зубов использовал как образец гравюру Г. Девита по рисунку Пикарта «Торжественный ввод в Санкт-Питербург взятой швецкой эскадры» Вторая гравюра Зубова — «Грейнгамская пирамида» (1720) — изображает как раз эту самую «великолепную пирамиду». По всему полю гравюры вокруг пирамиды расположен двадцать один медальон с символическими изображениями. В каждом медальоне надпись по-латински и по-русски и аллегорический рисунок на тему войны России со Швецией.

Слайд 33

Алексей Зубов "Торжественный ввод в Санкт-Петербург взятых шведских фрегатов" 1720 г. Офорт, резец. Государственный Русский музей

Слайд 34

Алексей Зубов "Грейнгамская пирамида" 1720 г. Офорт, резец. Государственный Русский музей Алексей Зубов "Грейнгамская пирамида" Фрагмент

Слайд 35

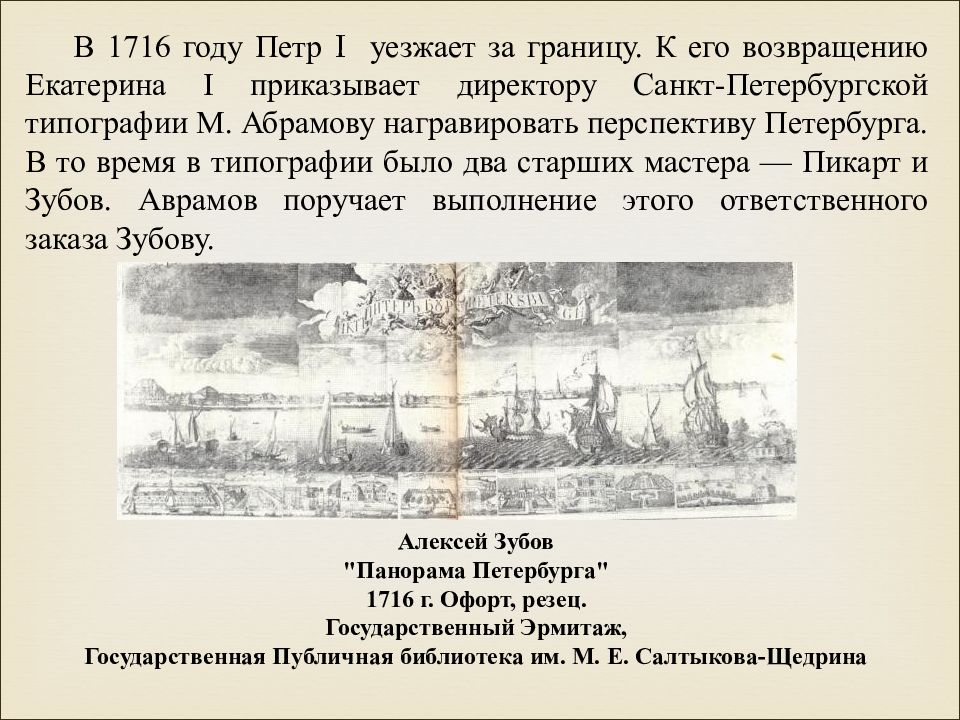

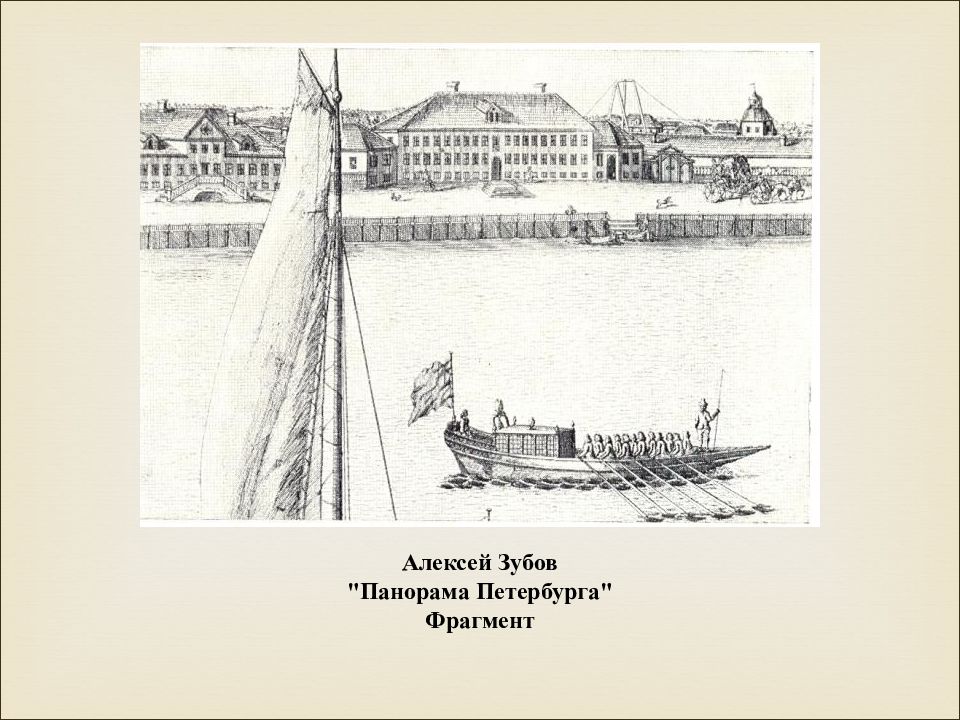

В 1716 году Петр I уезжает за границу. К его возвращению Екатерина I приказывает директору Санкт-Петербургской типографии М. Абрамову награвировать перспективу Петербурга. В то время в типографии было два старших мастера — Пикарт и Зубов. Аврамов поручает выполнение этого ответственного заказа Зубову. Алексей Зубов "Панорама Петербурга" 1716 г. Офорт, резец. Государственный Эрмитаж, Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Слайд 38

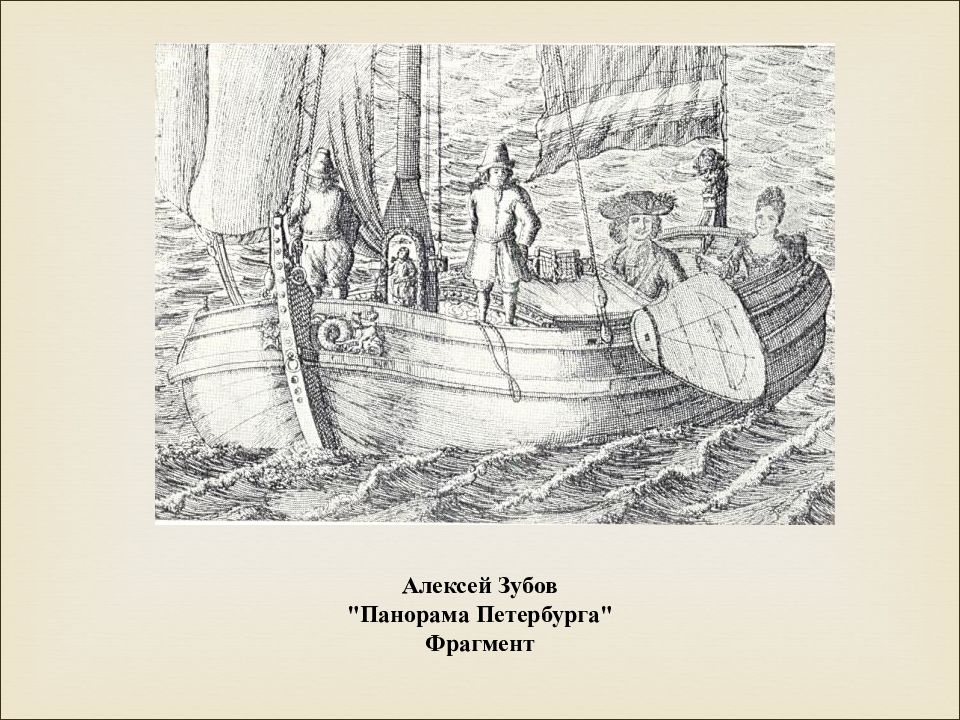

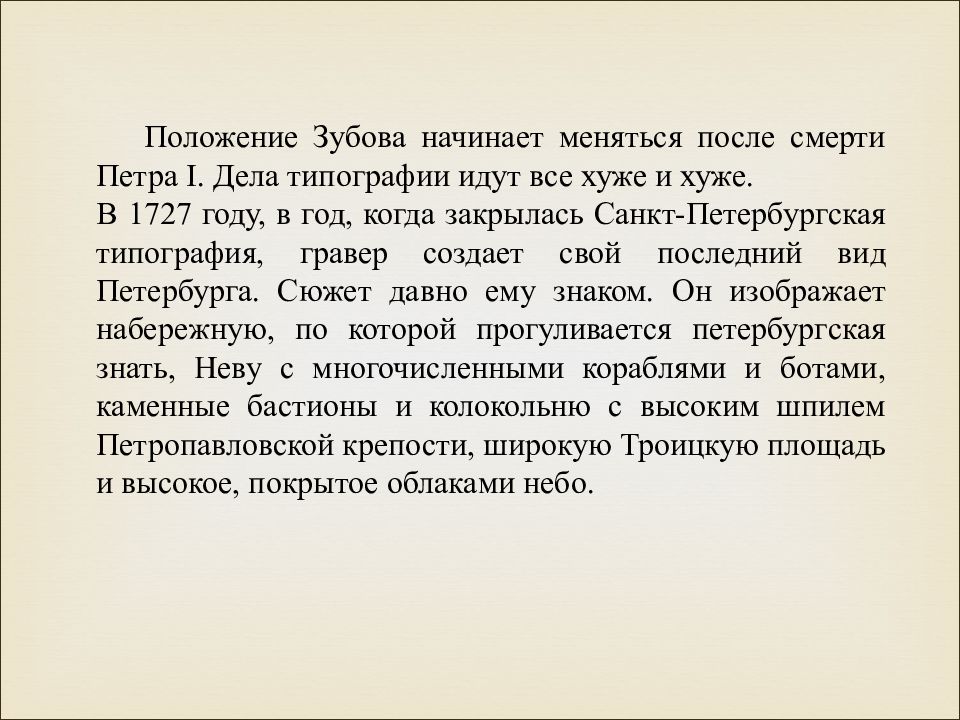

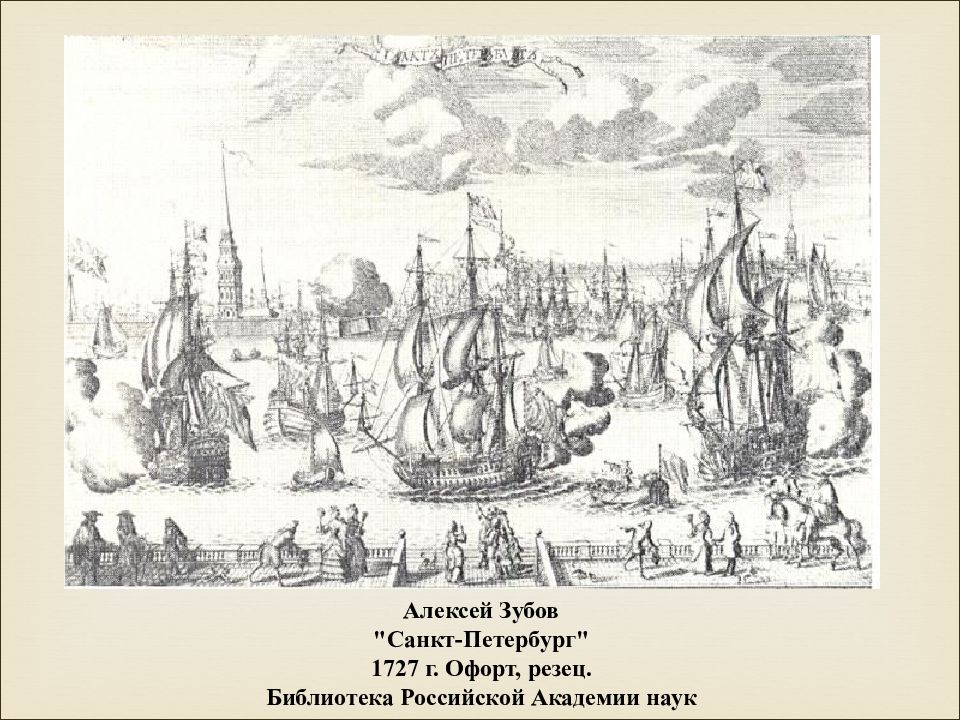

Положение Зубова начинает меняться после смерти Петра I. Дела типографии идут все хуже и хуже. В 1727 году, в год, когда закрылась Санкт-Петербургская типография, гравер создает свой последний вид Петербурга. Сюжет давно ему знаком. Он изображает набережную, по которой прогуливается петербургская знать, Неву с многочисленными кораблями и ботами, каменные бастионы и колокольню с высоким шпилем Петропавловской крепости, широкую Троицкую площадь и высокое, покрытое облаками небо.

Слайд 39

Алексей Зубов "Санкт-Петербург" 1727 г. Офорт, резец. Библиотека Российской Академии наук

Слайд 40

После закрытия Санкт-Петербургской типографии начинаются мытарства Зубова в Петербурге, которые заканчиваются переездом в Москву. В Москве гравировальная манера Зубова меняется. Глядя на его работы этого периода, вспоминаешь, что он в молодости работал в кругу мастеров-иконописцев Оружейной палаты и традиции искусства XVII века ему органически близки. В 1734 году Зубов сделал четыре портрета русских царствующих персон: Петра I, Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны. Все листы подписаны: «Грыдоровал в Москве Алексей Зубов 1734 г.». Эти работы отмечают резкий поворот в творчестве гравера.

Слайд 41

Портреты Зубова 1734 года декоративные, с выявлением линейной, а не объемной структуры образа, продолжают в новых условиях и в другое время старые традиции. В последний период своего творчества Зубов по-прежнему работает очень много. Около одной трети его творческого наследия составляют листы «духовного содержания». Он выполняет много заказов церкви, богатых и именитых горожан. Среди поздних работ художника выделяется огромная гравюра «Вид Соловецкого монастыря» (1744). В основе ее композиции лежит старый иконописный образец. Зубов сделал эту гравюру вместе со своим братом Иваном, но различить индивидуальные художественные особенности каждого из них в этой работе невозможно. Круг творческой жизни Алексея Федоровича Зубова замкнулся.

Слайд 42

В последний раз имя и фамилия Алексея Зубова упоминаются в церковных исповедных книгах в 1749 году. Вероятно, около 1750 года он скончался. Зубов наиболее полно и широко отразил бурную эпоху преобразования Русского государства, вдохновенно рассказал нам о строительстве Санкт-Петербурга, о пышных празднествах и фейерверках, о знаменитых петровских баталиях и викториях. Он, пожалуй, единственный гравер во всем русском искусстве, которому посчастливилось явиться выразителем целого периода русской истории, причем периода значительного, переломного, обновившего жизнь Русского государства.