Первый слайд презентации: Искусство чтения (повторение)

Человек сознательное бессознательное рациональное познание иррациональное познание логичное познание оценочное эмоциональное познание восприятие органами чувств Интуитивное восприятие слово образ-переживание Документы Авторские тексты (творчество) Способы чтения Рациональное чтение Чтение произведений искусства Полноценное чтение или искусство чтения, как единство 4 уровней чтения Фактический уровень чтения и критическое мышление Образный уровень чтения Эмпатический и поэтические уровни чтения Карл Юнг считал, что сознательное познание осуществляется через мышление и чувство, а бессознательное — через ощущение и интуицию.

Слайд 2: Выводы (повторение)

Чтение занимает одно из главных мест в процессе становления гражданина общества и в процессе становления духовной (творческой, суверенной) идентичности человека. Чтение расширяет круг «значимых других» и углубляет процесс идентификации с ними. Полноценное чтение (искусство чтения) связано с одновременным и гармоничным применением всех четырёх когнитивных функций человека. С этим обычно возникают большие проблемы – мы когнитивно негармоничны. Чтение с использованием всех 4 когнитивных функций - как единство рационального и иррационального - становится путем становления личности во второй половине жизни ( индивидуация Юнга); Для разных текстов и для разных произведений применяются разные способы чтения, т.е. используются разные сочетания когнитивных способностей.

Слайд 3: Фактический уровень чтения

. Фактический уровень текста – это как сценарий пьесы. И только на последующих уровнях мы наберем актёров, проведём репетиции и выйдем на сцену. Т.е. там, на последующих уровнях, мы войдём в искусство.

Слайд 4: Реальность и её познание. Искажения в восприятии

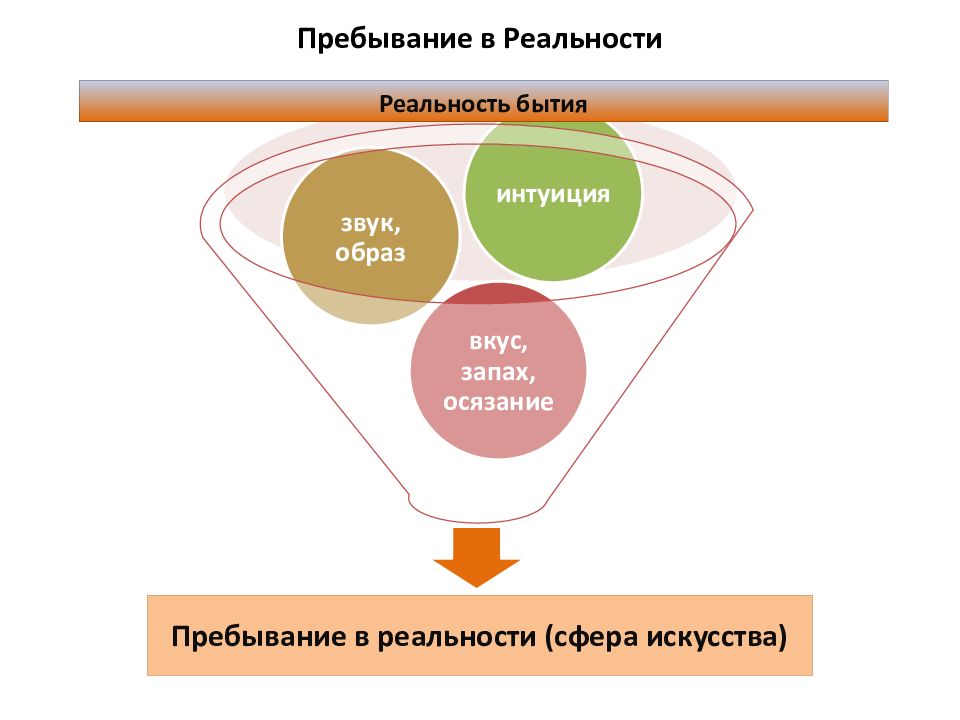

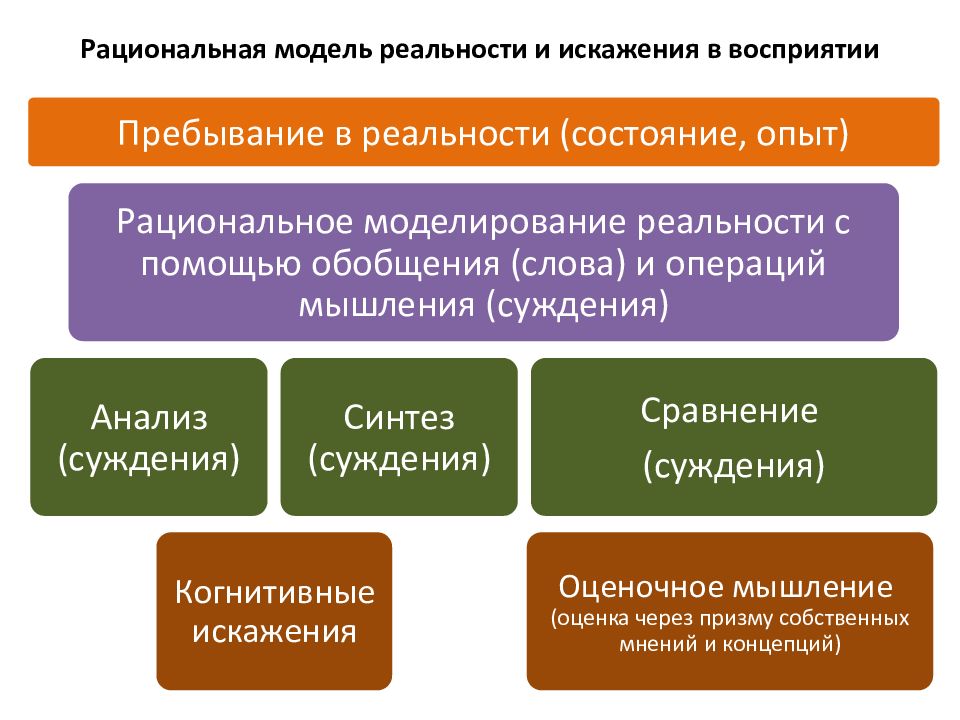

Как мы познаём реальность? Сначала пребываем в ней (иррациональные когнитивные функции), а затем создаём её словесное описание (рациональные когнитивные функции) и ищем таким образом закономерности и познаём их.

Слайд 7: Концептуальное редактирование восприятия

Когнитивные искажения — это ошибки мышления, которые мешают человеку адекватно воспринимать окружающий мир и принимать решения. Они обусловлены субъективными убеждениями, предубеждениями и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, Оценочное мышление — это способность оценивать окружающий мир через призму своих мнений и суждений. В повседневной речи для этого используются слова-маркеры: «хороший», «умный», «глупый», «грубый», «добрый», «злой» и другие. Оценочное мышление может иметь как плюсы, так и минусы. С одной стороны, оценка помогает развиваться и добиваться большего, направляет к правильным целям. С другой — когда люди оценивают людей или события на основе одного или нескольких ограниченных критериев, это может привести к искажению восприятия и неверным суждениям.

Слайд 8: Выводы

Наше познание реальности состоит из двух последовательных этапов: Пребывание в реальности с помощью иррациональных когнитивных функций (интуиция и ощущение); Создание рациональной модели реальности с помощью обобщения и исследование её с помошью различных операций мышления. Перекос в познании в пользу только исключительно рационального этапа познания способен внести в восприятие реальности искажения из-за концептуальной обусловленности и оценочного мышления.

Слайд 10: Фактический уровень чтения – это рациональный уровень освоения и изучения текста

это если мы рассуждаем, высказываем суждения, умозаключения, анализируем, обобщаем, спорим, критикуем, делаем выводы по содержанию текста, т.е. мы говорим про интеллектуальное прочтение текста; здесь вещи не имеют индивидуальности, здесь есть только обобщения вещи, типичность вещи: вообще «дом», вообще «дерево», вообще «человек» и т.д. мы почти не испытываем переживаний и чувств, они вытеснены мышлением; здесь у нас нет необходимости использовать внутренние органы чувств, т.е. мы в основном не нуждаемся в образах. здесь нет озарений, внезапных вспышек понимания – здесь знание выводится логическим путём и с помощью сравнительной оценки; фактический уровень – это обычно то, что можно пересказать;

Слайд 11: Что такое абстракция, обобщение?

Абстракция ( absractio – лат.) – это операция мышления, в которой мы отвлекаемся, обособляемся от второстепенных признаков, с целью высветить главные, самые закономерные признаки. Абстракция – это первичная операция мышления, т.к. в результате абстрагирования появляется речь, язык, слова – без которых рациональное или логическое мышление невозможно.

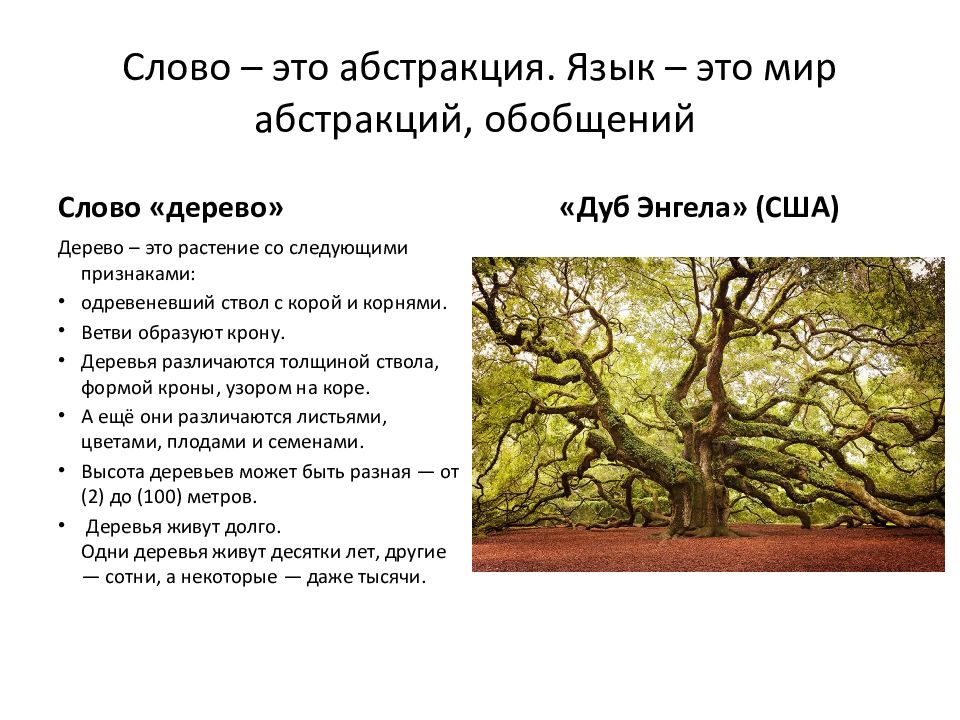

Слайд 12: Слово – это абстракция. Язык – это мир абстракций, обобщений

Слово «дерево» «Дуб Энгела» (США) Дерево – это растение со следующими признаками: одревеневший ствол с корой и корнями. Ветви образуют крону. Деревья различаются толщиной ствола, формой кроны, узором на коре. А ещё они различаются листьями, цветами, плодами и семенами. Высота деревьев может быть разная — от (2) до (100) метров. Деревья живут долго. Одни деревья живут десятки лет, другие — сотни, а некоторые — даже тысячи.

Слайд 13: Читатели-детективы в поисках лексического значения

Фактический уровень текста – это как сценарий пьесы. И только на последующих уровнях мы наберем актёров, проведём репетиции и выйдем на сцену. Т.е. там, на последующих уровнях, мы войдём в искусство. Нам нужно обнаружить на этом уровне общепринятое значение всех слов текста, учитывая время и место написания текста (словари); Желательно понимать мировоззрение и систему ценностей автора – это помогает уточнить значение употребляемых автором слов; На фактическом уровне мы как будто проводим расследование, как детективы, собираем факты, ищем логические связи, пытаемся их понять, обобщаем эти факты, сравниваем их; автора мы видим просто как источника информации Но всегда надо помнить, что текст на фактическом уровне неживой, он интеллектуален, а поэтому холоден и сух.

Слайд 15: Фактический уровень текста – это «текст-выражение» Лотмана

Фактический уровень текста – это то, что Ю. Лотман называл текстом-выражением, в отличии от текста-содержания. Этот уровень далеко не полностью покрывает текст-содержание, а лишь как-бы намекает на него. «Они (слова) составляют приближение к истине, намекают на нее. Истина просвечивает сквозь них тускло... И отделенность от истины, неадекватность ей, и способность быть путем к ней лежит в самой природе человеческого слова». Когда мы говорим про фактический уровень чтения, то мы имеем в виду такой рациональный метод познания, как мышление. В этом случае мы говорим про понимание на уровне слов (понимание значений слов, словосочетаний, предложений).

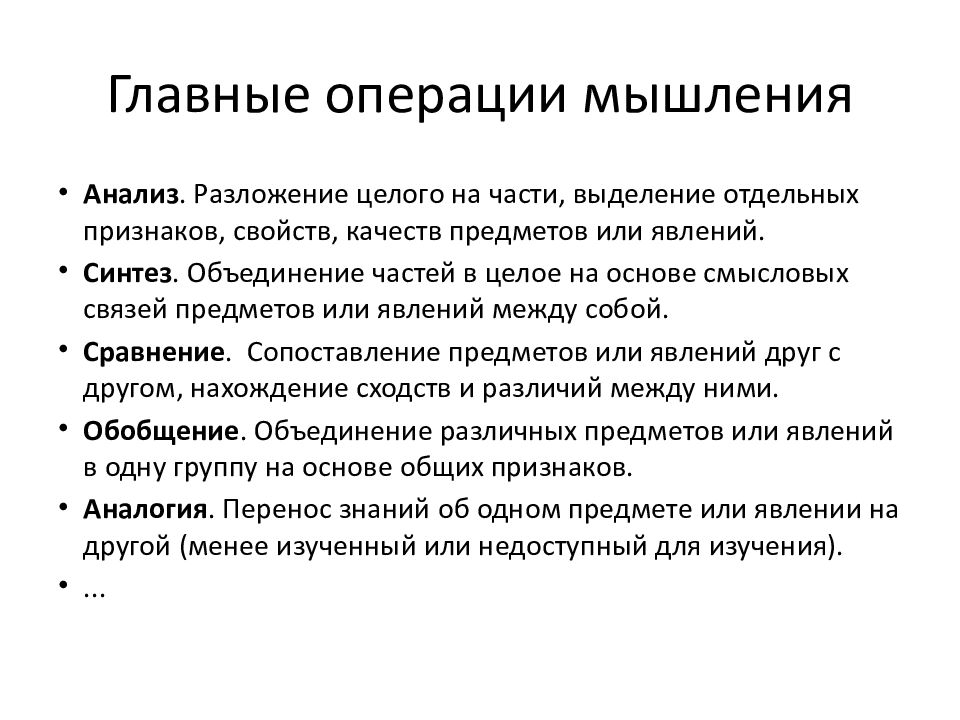

Слайд 17: Главные операции мышления

Анализ. Разложение целого на части, выделение отдельных признаков, свойств, качеств предметов или явлений. Синтез. Объединение частей в целое на основе смысловых связей предметов или явлений между собой. Сравнение. Сопоставление предметов или явлений друг с другом, нахождение сходств и различий между ними. Обобщение. Объединение различных предметов или явлений в одну группу на основе общих признаков. Аналогия. Перенос знаний об одном предмете или явлении на другой (менее изученный или недоступный для изучения). ...

Слайд 18: Анализ (младшие школьники)

Назови свойства. Предложите ребенку ряд понятий (яблоко, стол, собака и т.д.) и попросите назвать существенные признаки каждого из них. Например, яблоко круглое, зеленого цвета, растет на дереве. Чем больше свойств назовет школьник, тем лучше. Для усложнения задания можно попросить ребенка выделить определенное количество признаков (не менее пяти, семи, десяти ). Раздели по признаку. Ученику предлагается набор различных фигур (маленькие/большие, красные/синие/зеленые/желтые квадраты/круги/треугольники), которые необходимо разделить по определенному признаку: сначала по форме, потом по цвету и, наконец, по размеру.

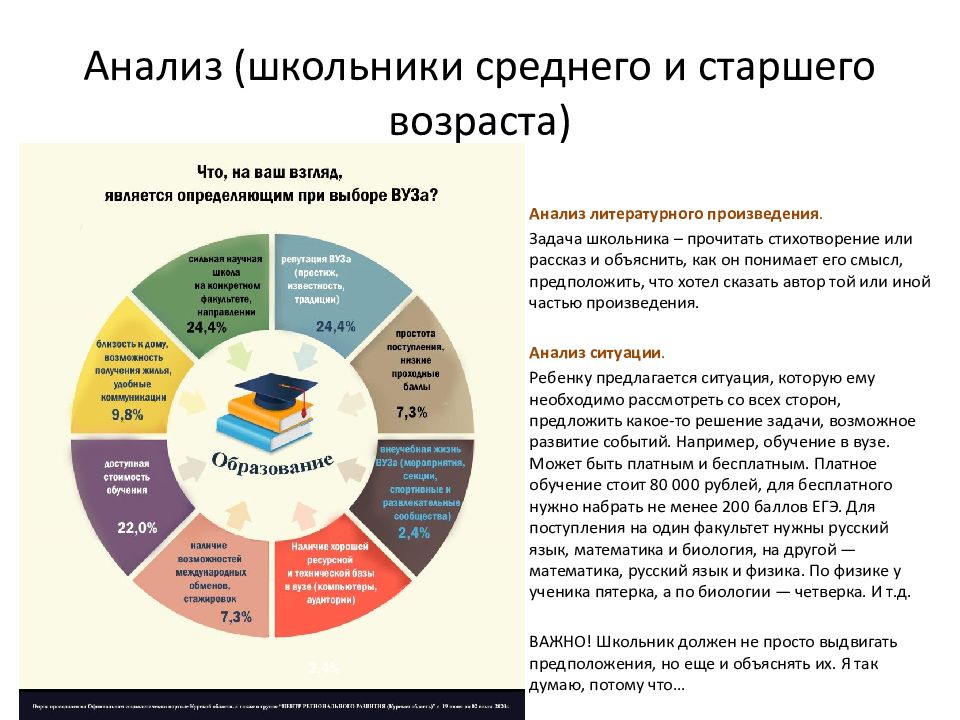

Слайд 19: Анализ (школьники среднего и старшего возраста)

Анализ литературного произведения. Задача школьника – прочитать стихотворение или рассказ и объяснить, как он понимает его смысл, предположить, что хотел сказать автор той или иной частью произведения. Анализ ситуации. Ребенку предлагается ситуация, которую ему необходимо рассмотреть со всех сторон, предложить какое-то решение задачи, возможное развитие событий. Например, обучение в вузе. Может быть платным и бесплатным. Платное обучение стоит 80 000 рублей, для бесплатного нужно набрать не менее 200 баллов ЕГЭ. Для поступления на один факультет нужны русский язык, математика и биология, на другой — математика, русский язык и физика. По физике у ученика пятерка, а по биологии — четверка. И т.д. ВАЖНО! Школьник должен не просто выдвигать предположения, но еще и объяснять их. Я так думаю, потому что…

Слайд 20: Синтез (для младших школьников)

Для младших школьников Нарисуй недостающую фигуру. Ребенку предлагается несколько фигур, объединенных по какому-то признаку (цвет, форма, размер). В ряду не хватает одного объекта – школьник должен его назвать и дорисовать. Выложи фигуру. Из набора элементов ребенку нужно сложить предмет: квадрат, треугольник, ромб, домик, стул и т.д.

Слайд 21: Синтез (школьники среднего и старшего возраста)

Для школьников среднего и старшего возраста Мозаика. Количество элементов пазла зависит от возраста ребенка: школьникам среднего звена можно предложить мозаику из 50-150 деталей или разноцветную мозаику, из которой на специальной доске можно собирать различные картинки; более старшим детям – масштабные изображения от 150 элементов. Свяжи предметы по смыслу. Школьнику дается два или более понятия, которые ему необходимо связать между собой по смыслу. Например, лужа и радуга. Возможный ход рассуждения: лужа образуется после дождя, радуга появляется, когда солнечные лучи освещают капли влаги в воздухе. Значит, связь между этими понятиями в том, что они появляются благодаря одному явлению – дождю.

Слайд 22: Сравнение – мыслительная операция эмпатического уровня (для младших школьников)

Что общего? Ребенку дается ряд предметов и предлагается найти сходство между ними. Это могут быть фигуры одинаковой формы/цвета/размера, цветы/животные одного вида, похожие люди и др. Чем различаются? Данное задание схоже с предыдущим, только здесь необходимо сказать, в чем отличие предметов. Можно использовать фигуры одного цвета, но разной формы, животных разных видов (кошка и собака) и т.д. Для совсем маленьких детей используются максимально непохожие объекты. Также можно предложить ребенку две картинки на поиск отличий между ними.

Слайд 23: Сравнение (для школьников среднего и старшего возраста)

Что лишнее? Задача ученика – из набора предметов выделить один, который не похож на остальные, чем-то отличается от них. Чем старше ребенок, тем более схожими между собой должны быть объекты, чтобы различие вычленялось максимально трудно. Легкий пример: стол, стул, кровать, пол, шкаф. Усложненный пример: грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. Сравнение героев. После прочтения литературного произведения или просмотра фильма (нескольких) школьнику предлагается сравнить между собой любых двух (или более) персонажей. Сравнивать можно внешность, характер, поступки героев. Важно, чтобы ученик не просто отмечал, чем схожи/различаются персонажи, но и приводил примеры, объяснял свою точку зрения.

Слайд 24: Упражнения для детей в написании изложения (рациональная структура текста)

Озвучивание, чтение текста Понимание значений слов Понимание предложений и словосочетаний Вывод об общем содержании текста Разбивка текста на абзацы Вывод о содержании абзаца Вопросы по абзацу Определение главной мысли абзаца Вывод о содержании текста Определение заголовка, главной мысли текста

Слайд 25: Опасность чрезмерного рационализма

Рациональность – это полезный инструмент познания, но не место для жизни. Читателям для перехода на следующие уровни чтения и освоения искусства чтения нужно уметь выносить при чтении свои концепции и оценочное мышление за скобки.

Слайд 26: Рильке. «Молитва девочки к Марии»

Я так боюсь человеческих слов. Понятно они говорят обо всём. Вот это дом, а его зовут псом, здесь всё началось, а там стало концом. Пугает и мысль и сарказма игра, что было и будет, всё знают они; и горный пейзаж теперь не пленит; а бог охраняет их сад и коробки добра. Хочу охранить, защитить: держитесь вдали. Прекрасные звуки вещей до меня донеси. Не трогайте их, онемевших, забывших себя. Не то вы лишите предметов любимых меня. Художник Марченко Ирина

Слайд 27: XVI сонет Рильке

Потому, мой друг, ты один сейчас... Мы строим жестами пальцев, словами свой собственный мир своими руками, его уязвимую, слабую часть. На запах глядит ли палец понятий? - Но силы, что часто нам угрожают видишь ты всех... И мёртвых узнаешь, но в страхе ты от волшбы и заклятий. Вместе мы будем терпеть, выживать в долях, в частях, как будто бы в целом. Помочь не смогу. Меня первым делом в сердце своё не бери - меняюсь доселе. Хочу своим жестом направить, сказать: ко мне! Здесь Исайя в мохнатом теле.

Слайд 28: Рильке «Письма молодому поэту»

«Я не могу вдаваться в особенности Ваших стихотворений, потому что любая цель критики слишком далека от меня. Ничто не может так мало значить для произведения искусства, как высказывания критиков: это всегда приводит к более или менее счастливым недоразумениям. Все вещи не так постижимы и не так выразимы словами, как нас обычно пытаются в этом уверить; большинство событий невыразимы, совершаются в пространстве, куда никогда не входило ни одно слово, и более всего невыразимы словами произведения искусства, полные таинственного бытия, чья жизнь длится рядом с нашей мимолётной жизнью».

Слайд 29: Опасность чрезмерного рационализма при чтении

Фактический уровень является логической и информационной основой художественного произведения. Но при всём этом он является лишь частью полноценного чтения. В том случае, когда мы ограничиваем своё чтение исключительно фактическим уровнем, в нас начинает отчетливо проявляться «Тень читателя»: Произведение мы воспринимаем не «живым», а подобным механизму; Людей, населяющих текст мы называем «персонажами» и относимся к ним, как к бездушным деталям механизма без сопереживания. Автора воспринимаем отчужденно, как ремесленника, далёкого от состояния творчества, за которым должен приглядывать критик. Под критиком естественно понимаем себя. Текст без фактического своего уровня не существует. Знание без фактического уровня не имеет опоры. Преобладание такого стиля прочтения среди читателей, перекос в пользу рационального, в целом опасен для будущего искусства, художественного стиля познания и для литературы и поэзии в частности, потому что по сути подменяет переживания суждениями.

Слайд 30: Мандельштам про фактический уровень: лишен значительности и неинтересен

Поэзия... с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами. Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса

Слайд 31: Эжен Минковский «Я знаю о нем всё»

Однажды, услышав, как он вновь заговорил на эту тему, я испытал особое чувство, чувство, которое в переводе на язык слов означало бы: «я знаю о нем все»... В присутствии нормальных людей мы не испытываем подобных чувств... Именно эта глубина, в которой находится неизвестное, и является основой того, что связывает нас с другими людьми, с «себе подобными». В принципе, эта основа всегда остается позади всех психоэмоциональных проявлений, которые в повседневной жизни образуют сферу взаимодействия с себе подобными. Более того, наши знания, при условии, что они вообще есть, никогда не затрагивают основу; они не могут добраться до этой неизвестной глубины, такой значимой в нашей жизни.

Слайд 32: Минковский об угрозе для здоровья излишней рациональности

Сейчас становится понятнее, к чему относится это «я знаю о нем все», которое я испытывал в присутствии моего больного. Кажется, в нем иссякли источники жизни; он стал жертвой рациональных критериев; эти критерии проникли в самые отдаленные уголки его существа, превратив источник жизни в «ничто», в форму, которую можно предъявить остальным. В его случае все оказывается как бы отражением дискурсивной мысли в плоскости рационального. А у нас возникает впечатление чего-то неподвижного, мертвого; из его настоящей жизни ушла глубина; вся его жизнь словно бы расстилается перед нами в одно плоскости, она приобрела форму конкретных идей, которые мы определяем как навязчивые. На основании такого особого обеднения его жизни у нас и создается неприятное впечатление, что мы знаем о нем все. Ослабевает глубина, сближающая нас с себе подобными; психика описываемого больного слишко близка нашему мышлению; мы видим её в всех мельчайших подробностях, как будто это набор тем, а не театральное представление, которым руководит какая-то неведомая сила. Оторванный от общей базы, наш больной, кажется, больше не имеет ничего, что объединяло бы его с «себе подобными»; перед нами типичный сумасшедший.

Последний слайд презентации: Искусство чтения (повторение): Выводы

Читателям для перехода на следующие уровни чтения нужно уметь выносить при чтении свои концепции и оценочное мышление за скобки. Мы должны уметь выходить из-под гипноза своих субъективных убеждений, предубеждений и концепций, чтобы остановить процесс редактирования восприятия с помощью игнорирования и обесценивания фактов и так уметь переходить к полноценному чтению. Освоение искусства чтения, то есть чтения с использованием всех своих четырех когнитивных функций позволяет достичь единство рационального и иррационального. Юнг называл такой процесс – становлением личности, индивидуацией. В противном случае «мы знаем все» и отказываемся от целостного познания (искусства чтения). Для объективного научного исследования практикуют «очищение сознания от эмпирического содержания», т.е. используют операцию выноса прошлых итогов рационального познания за скобки (феноменологическая редукция). Так обеспечивается открытое восприятие