Первый слайд презентации

Исследование гемостаза – коагулограмма, ТЭГ, ROTEM. Выполнила: студентка 1 «Б» группы 6 курса ВУЦ Суфидинова А.С. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра анестезиологии и реаниматологии Зав.каф.: д.м.н., профессор Лебедева Елена Александровна

Слайд 2

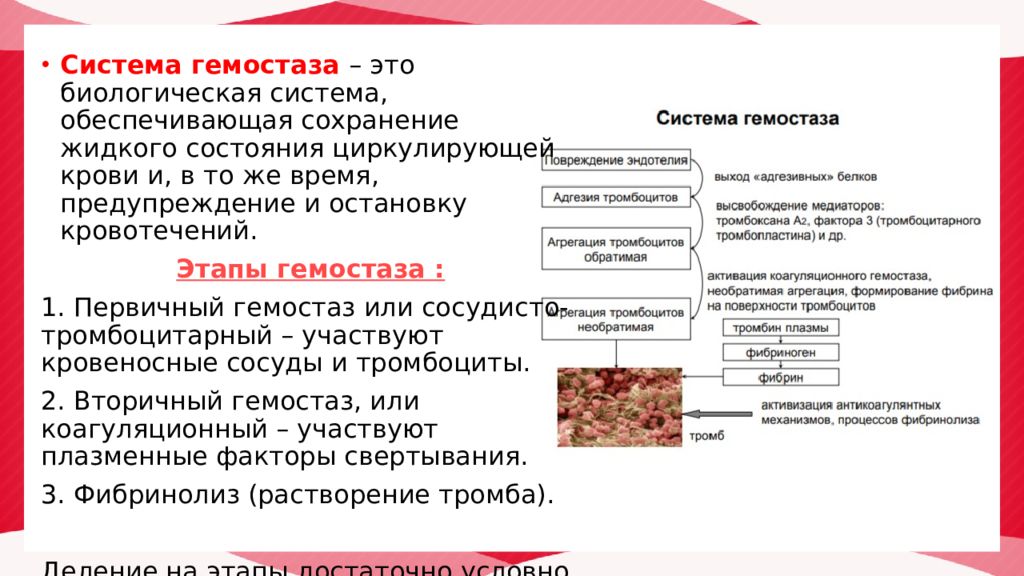

Система гемостаза – это биологическая система, обеспечивающая сохранение жидкого состояния циркулирующей крови и, в то же время, предупреждение и остановку кровотечений. Этапы гемостаза : 1. Первичный гемостаз или сосудисто- тромбоцитарный – участвуют кровеносные сосуды и тромбоциты. 2. Вторичный гемостаз, или коагуляционный – участвуют плазменные факторы свертывания. 3. Фибринолиз (растворение тромба). Деление на этапы достаточно условно, так как процессы протекают параллельно друг другу.

Слайд 3

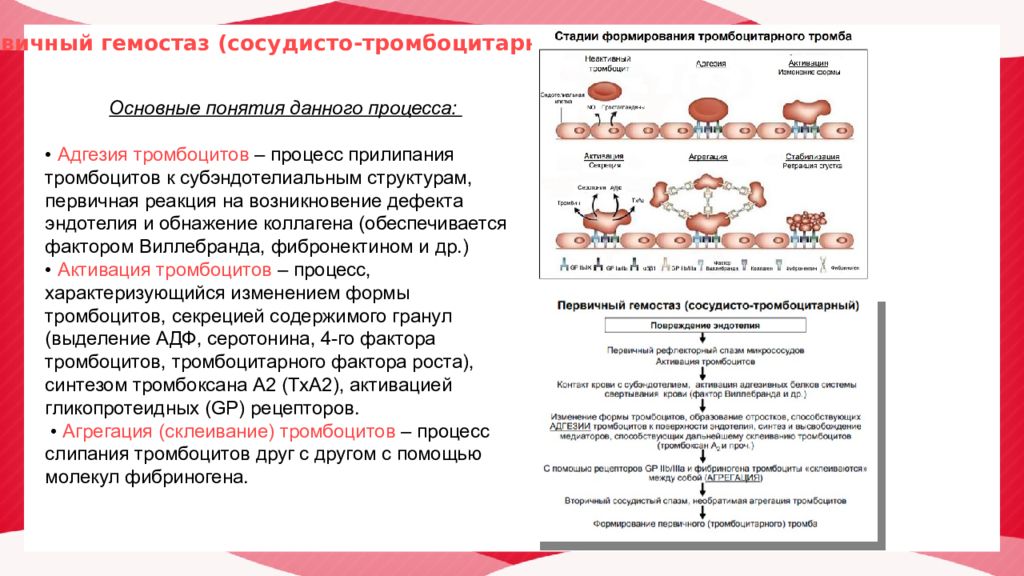

Первичный гемостаз (сосудисто- тромбоцитарный ). Основные понятия данного процесса: • Адгезия тромбоцитов – процесс прилипания тромбоцитов к субэндотелиальным структурам, первичная реакция на возникновение дефекта эндотелия и обнажение коллагена (обеспечивается фактором Виллебранда, фибронектином и др.) • Активация тромбоцитов – процесс, характеризующийся изменением формы тромбоцитов, секрецией содержимого гранул (выделение АДФ, серотонина, 4-го фактора тромбоцитов, тромбоцитарного фактора роста), синтезом тромбоксана А2 (TxA2), активацией гликопротеидных (GP) рецепторов. • Агрегация (склеивание) тромбоцитов – процесс слипания тромбоцитов друг с другом с помощью молекул фибриногена.

Слайд 4

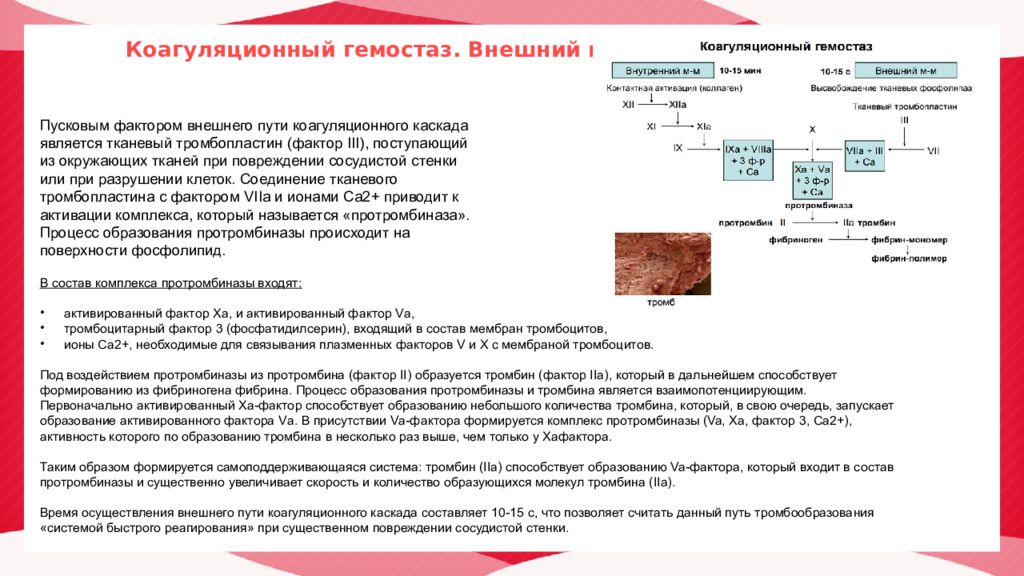

Коагуляционный гемостаз. Внешний путь. Пусковым фактором внешнего пути коагуляционного каскада является тканевый тромбопластин (фактор III), поступающий из окружающих тканей при повреждении сосудистой стенки или при разрушении клеток. Соединение тканевого тромбопластина с фактором VIIa и ионами Са2+ приводит к активации комплекса, который называется « протромбиназа ». Процесс образования протромбиназы происходит на поверхности фосфолипид. В состав комплекса протромбиназы входят : а ктивированный фактор Xа, и активированный фактор Vа, тромбоцитарный фактор 3 ( фосфатидилсерин ), входящий в состав мембран тромбоцитов, ионы Са2+, необходимые для связывания плазменных факторов V и X с мембраной тромбоцитов. Под воздействием протромбиназы из протромбина (фактор II) образуется тромбин (фактор IIа ), который в дальнейшем способствует формированию из фибриногена фибрина. Процесс образования протромбиназы и тромбина является взаимопотенциирующим. Первоначально активированный Xа -фактор способствует образованию небольшого количества тромбина, который, в свою очередь, запускает образование активированного фактора Vа. В присутствии Vа -фактора формируется комплекс протромбиназы ( Va, Xa, фактор 3, Са2+), активность которого по образованию тромбина в несколько раз выше, чем только у Xaфактора. Таким образом формируется самоподдерживающаяся система: тромбин ( IIа ) способствует образованию Va -фактора, который входит в состав протромбиназы и существенно увеличивает скорость и количество образующихся молекул тромбина ( IIа ). Время осуществления внешнего пути коагуляционного каскада составляет 10-15 с, что позволяет считать данный путь тромбообразования «системой быстрого реагирования» при существенном повреждении сосудистой стенки.

Слайд 5

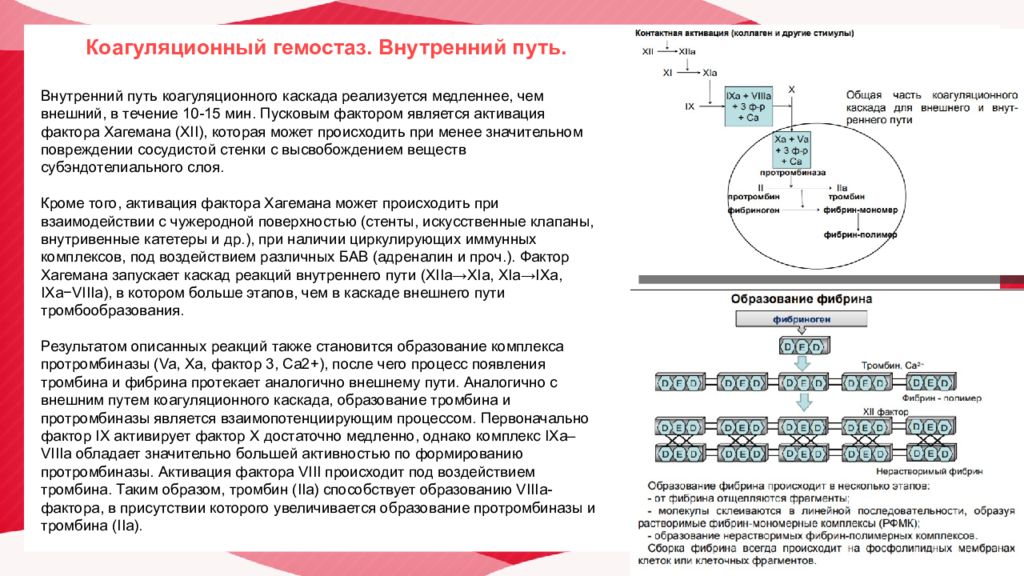

Коагуляционный гемостаз. Внутренний путь. Внутренний путь коагуляционного каскада реализуется медленнее, чем внешний, в течение 10-15 мин. Пусковым фактором является активация фактора Хагемана (XII), которая может происходить при менее значительном повреждении сосудистой стенки с высвобождением веществ субэндотелиального слоя. Кроме того, активация фактора Хагемана может происходить при взаимодействии с чужеродной поверхностью ( стенты, искусственные клапаны, внутривенные катетеры и др.), при наличии циркулирующих иммунных комплексов, под воздействием различных БАВ (адреналин и проч.). Фактор Хагемана запускает каскад реакций внутреннего пути ( XIIa→XIа, XIa→IXa, IXa−VIIIа ), в котором больше этапов, чем в каскаде внешнего пути тромбообразования. Результатом описанных реакций также становится образование комплекса протромбиназы ( Va, Xa, фактор 3, Са2+), после чего процесс появления тромбина и фибрина протекает аналогично внешнему пути. Аналогично с внешним путем коагуляционного каскада, образование тромбина и протромбиназы является взаимопотенциирующим процессом. Первоначально фактор IX активирует фактор X достаточно медленно, однако комплекс IXa – VIIIa обладает значительно большей активностью по формированию протромбиназы. Активация фактора VIII происходит под воздействием тромбина. Таким образом, тромбин ( IIа ) способствует образованию VIIIa -фактора, в присутствии которого увеличивается образование протромбиназы и тромбина ( IIа ).

Слайд 6

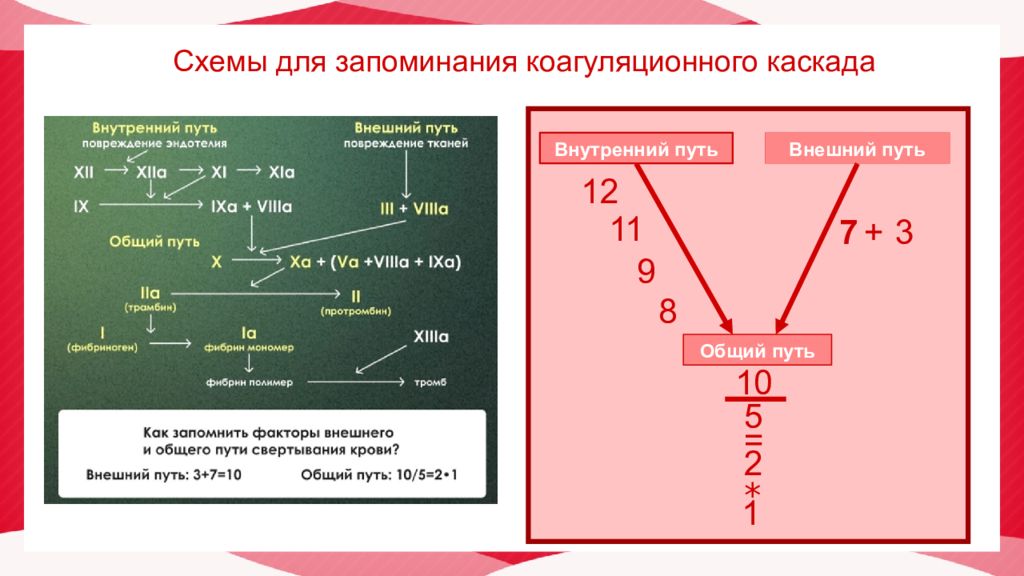

Внешний путь Внутренний путь Общий путь 5 7 3 9 8 12 11 10 2 1 * = + Схемы для запоминания коагуляционного каскада

Слайд 7

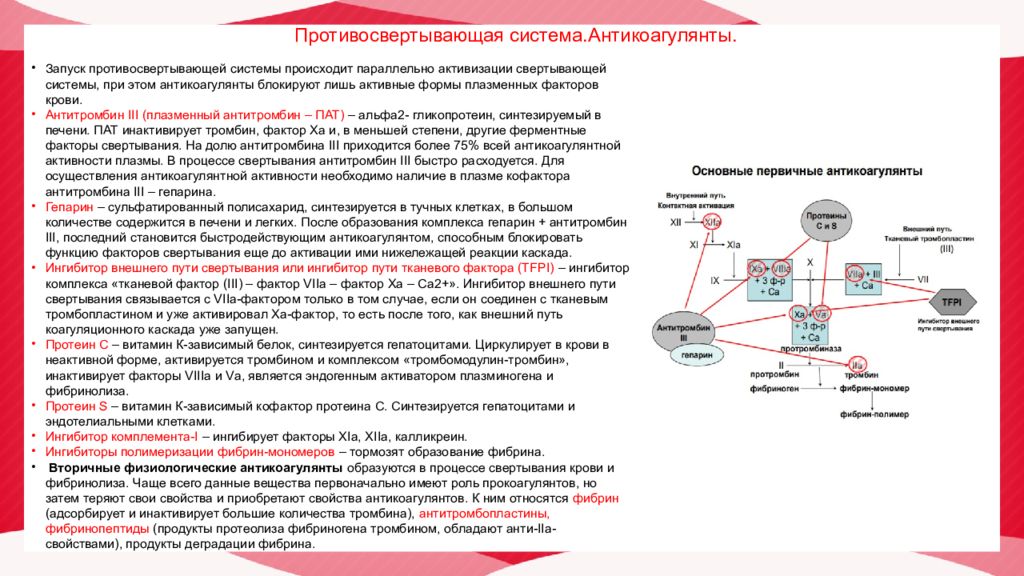

Запуск противосвертывающей системы происходит параллельно активизации свертывающей системы, при этом антикоагулянты блокируют лишь активные формы плазменных факторов крови. Антитромбин III (плазменный антитромбин – ПАТ) – альфа2- гликопротеин, синтезируемый в печени. ПАТ инактивирует тромбин, фактор Xа и, в меньшей степени, другие ферментные факторы свертывания. На долю антитромбина III приходится более 75% всей антикоагулянтной активности плазмы. В процессе свертывания антитромбин III быстро расходуется. Для осуществления антикоагулянтной активности необходимо наличие в плазме кофактора антитромбина III – гепарина. Гепарин – сульфатированный полисахарид, синтезируется в тучных клетках, в большом количестве содержится в печени и легких. После образования комплекса гепарин + антитромбин III, последний становится быстродействующим антикоагулянтом, способным блокировать функцию факторов свертывания еще до активации ими нижележащей реакции каскада. Ингибитор внешнего пути свертывания или ингибитор пути тканевого фактора (TFPI) – ингибитор комплекса «тканевой фактор (III) – фактор VIIа – фактор Xа – Ca2+». Ингибитор внешнего пути свертывания связывается с VIIа -фактором только в том случае, если он соединен с тканевым тромбопластином и уже активировал Xa -фактор, то есть после того, как внешний путь коагуляционного каскада уже запущен. Протеин C – витамин К-зависимый белок, синтезируется гепатоцитами. Циркулирует в крови в неактивной форме, активируется тромбином и комплексом «тромбомодулин-тромбин», инактивирует факторы VIIIа и Vа, является эндогенным активатором плазминогена и фибринолиза. Протеин S – витамин К-зависимый кофактор протеина С. Синтезируется гепатоцитами и эндотелиальными клетками. Ингибитор комплемента-I – ингибирует факторы XIа, XIIа, калликреин. Ингибиторы полимеризации фибрин-мономеров – тормозят образование фибрина. Вторичные физиологические антикоагулянты образуются в процессе свертывания крови и фибринолиза. Чаще всего данные вещества первоначально имеют роль прокоагулянтов, но затем теряют свои свойства и приобретают свойства антикоагулянтов. К ним относятся фибрин (адсорбирует и инактивирует большие количества тромбина), антитромбопластины, фибринопептиды (продукты протеолиза фибриногена тромбином, обладают анти- IIа -свойствами), продукты деградации фибрина. Противосвертывающая система.Антикоагулянты.

Слайд 8

Фибринолитическая система включает несколько компонентов : плазминоген (неактивный предшественник плазмина); плазмин; активаторы фибринолиза ; ингибиторы фибринолиза При патологии роль активатора плазминогена могут сыграть вещества экзогенного просхождения – стрептокиназа бактериального происхождения. Кроме того, некоторые клетки крови способны самостоятельно проводить лизис фибрина (лейкоциты), что обеспечивает самостоятельный ( неплазминовый ) механизм лизиса тромба. Параллельно с плазминовой системой в крови функционирует система сдерживания фибринолиза с помощью ингибиторов, способных блокировать активацию фибринолитической системой на различных этапах. К важнейшим ингибиторам относятся α2-антиплазмин, ингибиторы тканевого активатора плазминогена, ингибиторы трансформации плазминогена в плазмин. В свою очередь, продукты деградации фибрина также оказывают влияние на процессы свертывания: тормозят фибринолиз, ингибируют агрегацию тромбоцитов, самосборку мономеров фибрина. Внешний путь запускается под воздействием активаторов, синтезируемых преимущественно в эндотелии. Высвобождение активаторов могут спровоцировать различные факторы: повреждение сосуда, ацидоз и гипоксия, некоторые вазоактивные медиаторы (гистамин, серотонин, брадикинин и др.), воздействие катехоламинов. Результатом активизации внешнего пути также является образование плазмина. Плазминоген активируется тремя различными путями: - внутренний, - внешний (активаторы выделяются в кровоток из тканей или сосудистой стенки), - экзогенный. печень КМ Почки Внутренний механизм запускается теми же факторами, что и внутренний путь коагуляционного каскада – фактором XII, который, взаимодействуя с прекалликреином и кининогеном плазмы, способствует активации плазмина. Данный механизм при интенсивном внутрисосудистом свертывании крови истощается наиболее быстро.

Слайд 9

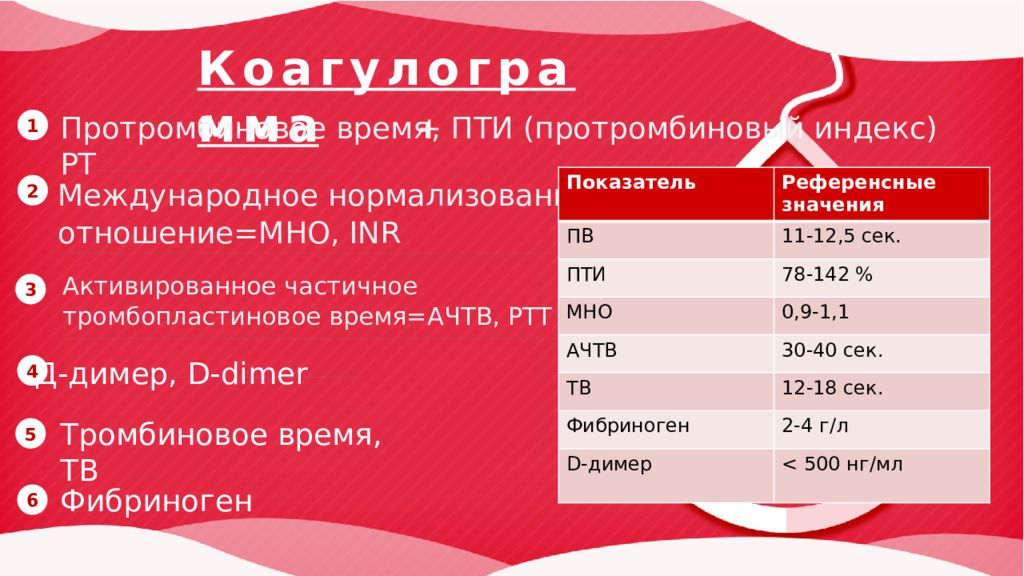

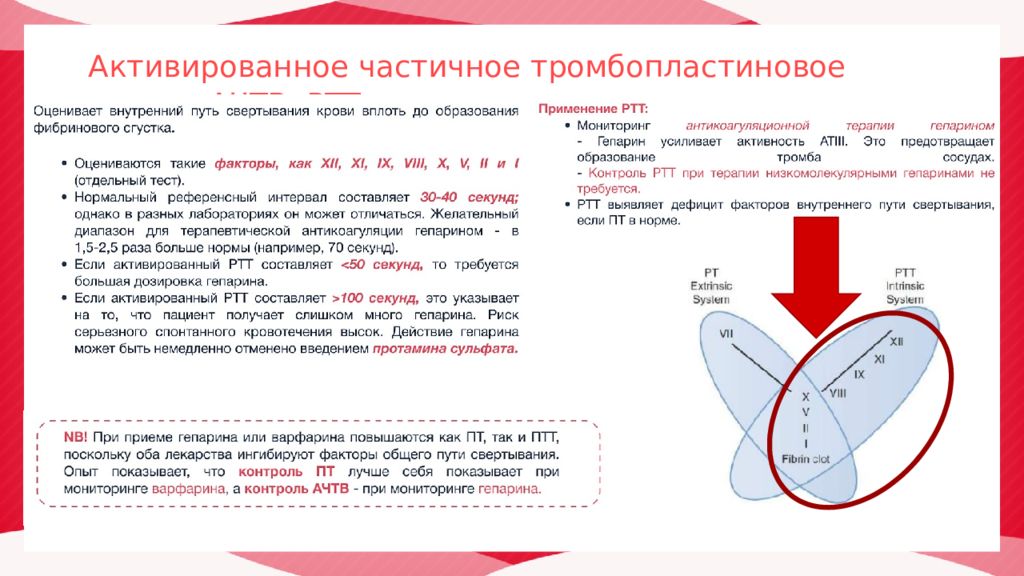

1 2 Международное нормализованное отношение=МНО, INR 3 Активированное частичное тромбопластиновое время=АЧТВ, PTT 4 Коагулограмма Протромбиновое время, РТ Д- димер, D-dimer Тромбиновое время, ТВ Фибриноген 5 6 Показатель Референсные значения ПВ 11-12,5 сек. ПТИ 78-142 % МНО 0,9-1,1 АЧТВ 30-40 сек. ТВ 12-18 сек. Фибриноген 2-4 г / л D - димер < 500 нг /мл + ПТИ ( протромбиновый индекс)

Слайд 10

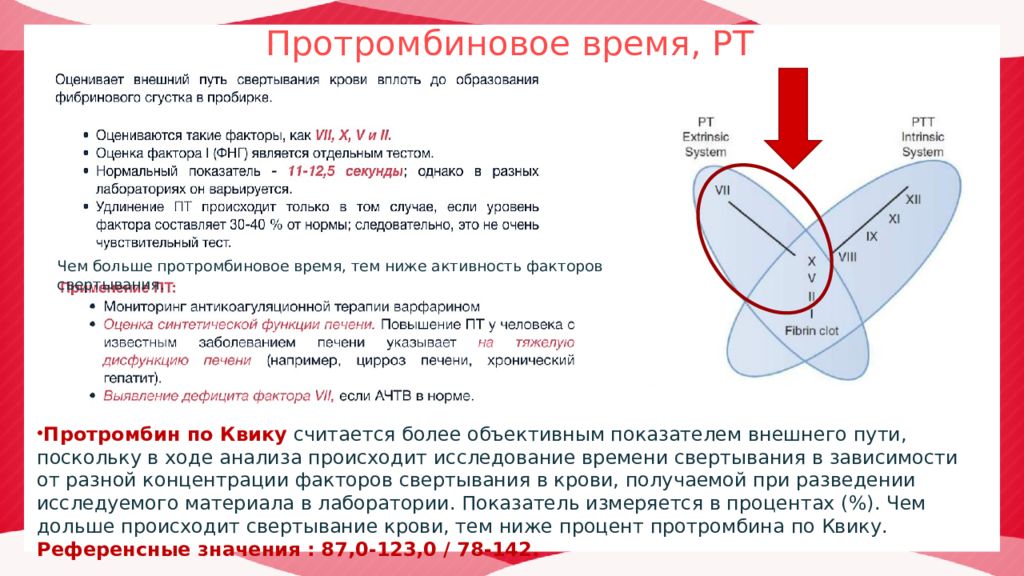

Протромбиновое время, РТ Чем больше протромбиновое время, тем ниже активность факторов свертывания. Протромбин по Квику считается более объективным показателем внешнего пути, поскольку в ходе анализа происходит исследование времени свертывания в зависимости от разной концентрации факторов свертывания в крови, получаемой при разведении исследуемого материала в лаборатории. Показатель измеряется в процентах (%). Чем дольше происходит свертывание крови, тем ниже процент протромбина по Квику. Референсные значения : 87,0-123,0 / 78-142.

Слайд 11

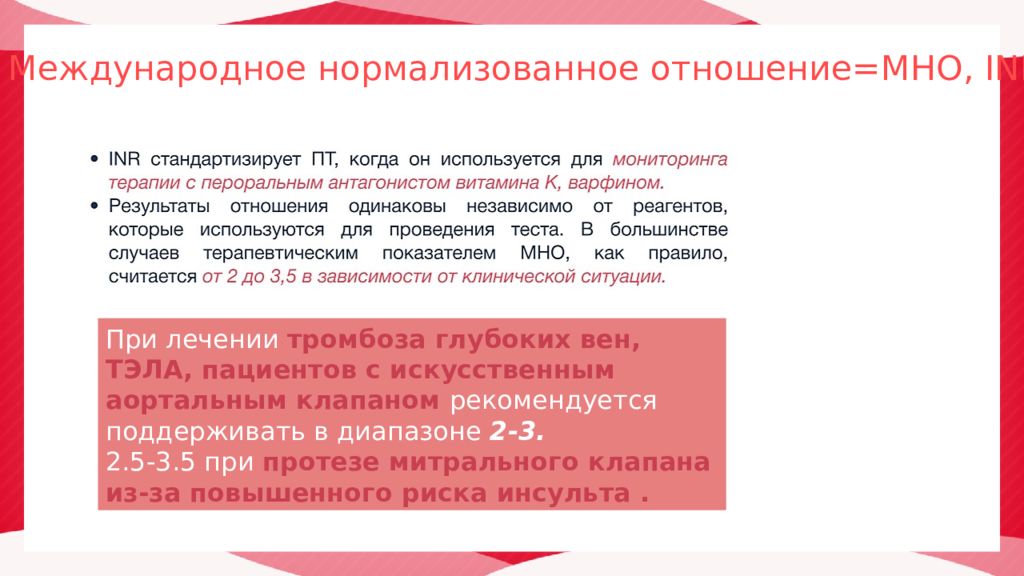

Международное нормализованное отношение=МНО, INR При лечении тромбоза глубоких вен, ТЭЛА, пациентов с искусственным аортальным клапаном рекомендуется поддерживать в диапазоне 2-3. 2.5-3.5 при протезе митрального клапана из-за повышенного риска инсульта.

Слайд 14

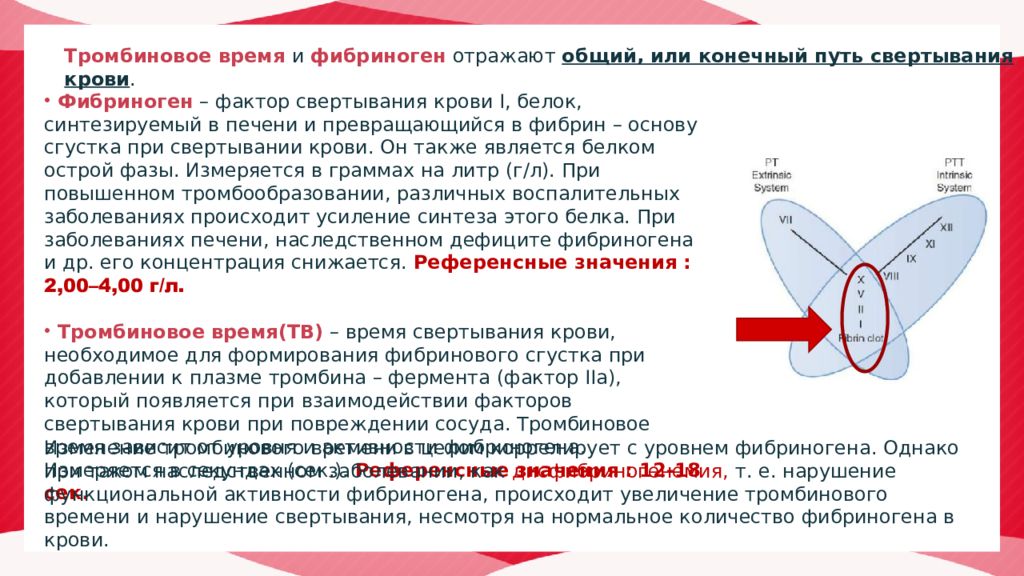

Тромбиновое время и фибриноген отражают общий, или конечный путь свертывания крови. Фибриноген – фактор свертывания крови I, белок, синтезируемый в печени и превращающийся в фибрин – основу сгустка при свертывании крови. Он также является белком острой фазы. Измеряется в граммах на литр (г/л). При повышенном тромбообразовании, различных воспалительных заболеваниях происходит усиление синтеза этого белка. При заболеваниях печени, наследственном дефиците фибриногена и др. его концентрация снижается. Референсные значения : 2,00–4,00 г/л. Тромбиновое время(ТВ) – время свертывания крови, необходимое для формирования фибринового сгустка при добавлении к плазме тромбина – фермента (фактор IIа ), который появляется при взаимодействии факторов свертывания крови при повреждении сосуда. Тромбиновое время зависит от уровня и активности фибриногена. Измеряется в секундах (сек.). Референсные значения : 12-18 сек. Изменение тромбинового времени в целом коррелирует с уровнем фибриногена. Однако при таком наследственном заболевании, как дисфибриногенемия, т. е. нарушение функциональной активности фибриногена, происходит увеличение тромбинового времени и нарушение свертывания, несмотря на нормальное количество фибриногена в крови.

Слайд 16

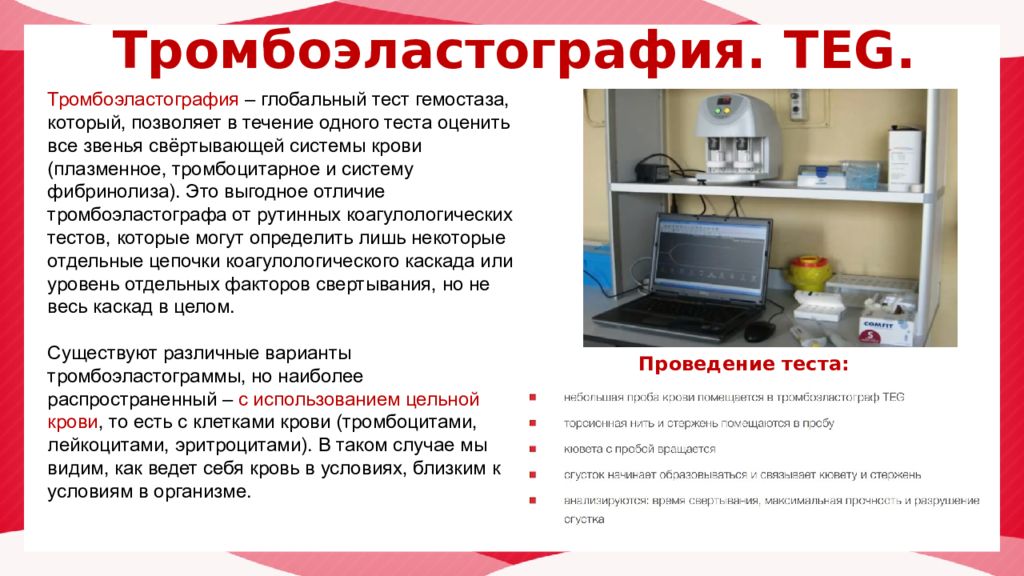

Тромбоэластография. TEG. Тромбоэластография – глобальный тест гемостаза, который, позволяет в течение одного теста оценить все звенья свёртывающей системы крови (плазменное, тромбоцитарное и систему фибринолиза ). Это выгодное отличие тромбоэластографа от рутинных коагулологических тестов, которые могут определить лишь некоторые отдельные цепочки коагулологического каскада или уровень отдельных факторов свертывания, но не весь каскад в целом. Существуют различные варианты тромбоэластограммы, но наиболее распространенный – с использованием цельной крови, то есть с клетками крови (тромбоцитами, лейкоцитами, эритроцитами). В таком случае мы видим, как ведет себя кровь в условиях, близким к условиям в организме. Проведение теста :

Слайд 17

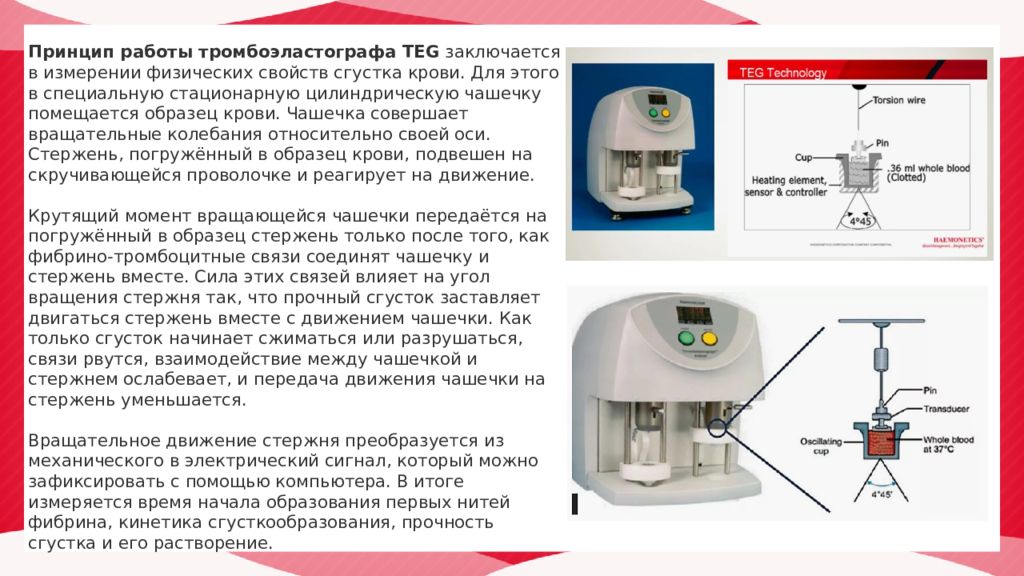

Принцип работы тромбоэластографа TEG заключается в измерении физических свойств сгустка крови. Для этого в специальную стационарную цилиндрическую чашечку помещается образец крови. Чашечка совершает вращательные колебания относительно своей оси. Стержень, погружённый в образец крови, подвешен на скручивающейся проволочке и реагирует на движение. Крутящий момент вращающейся чашечки передаётся на погружённый в образец стержень только после того, как фибрино-тромбоцитные связи соединят чашечку и стержень вместе. Сила этих связей влияет на угол вращения стержня так, что прочный сгусток заставляет двигаться стержень вместе с движением чашечки. Как только сгусток начинает сжиматься или разрушаться, связи рвутся, взаимодействие между чашечкой и стержнем ослабевает, и передача движения чашечки на стержень уменьшается. Вращательное движение стержня преобразуется из механического в электрический сигнал, который можно зафиксировать с помощью компьютера. В итоге измеряется время начала образования первых нитей фибрина, кинетика сгусткообразования, прочность сгустка и его растворение.

Слайд 18

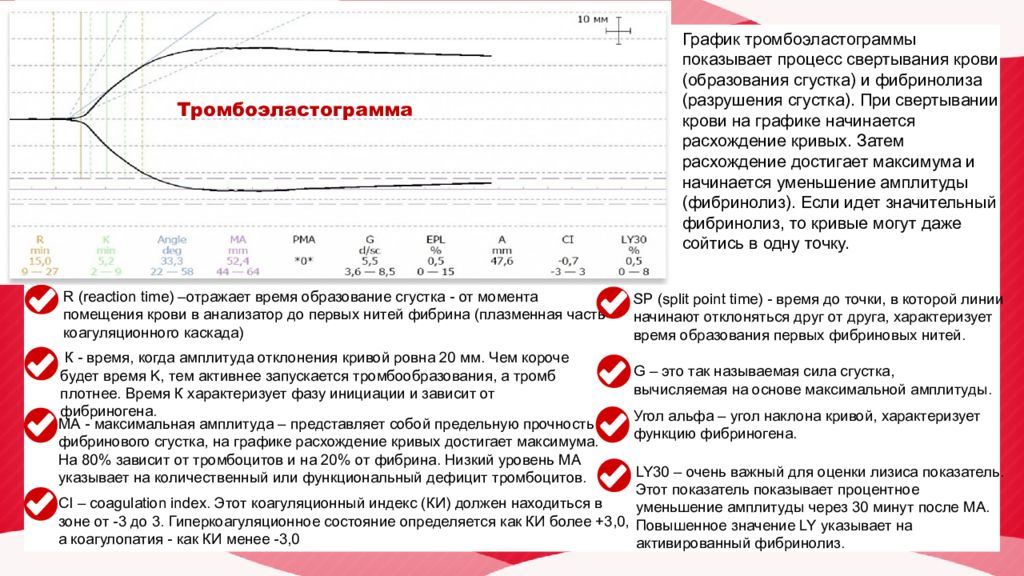

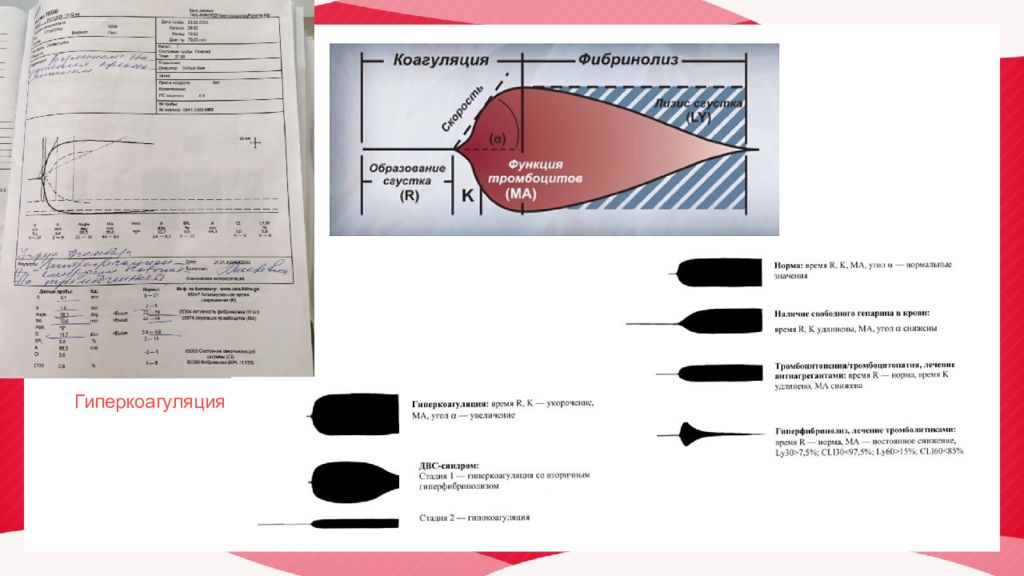

R ( reaction time ) – отражает время образование сгустка - от момента помещения крови в анализатор до первых нитей фибрина (плазменная часть коагуляционного каскада) К - время, когда амплитуда отклонения кривой ровна 20 мм. Чем короче будет время K, тем активнее запускается тромбообразования, а тромб плотнее. Время К характеризует фазу инициации и зависит от фибриногена. МА - максимальная амплитуда – представляет собой предельную прочность фибринового сгустка, на графике расхождение кривых достигает максимума. На 80% зависит от тромбоцитов и на 20% от фибрина. Низкий уровень МА указывает на количественный или функциональный дефицит тромбоцитов. Угол альфа – угол наклона кривой, характеризует функцию фибриногена. CI – coagulation index. Этот коагуляционный индекс (КИ) должен находиться в зоне от -3 до 3. Гиперкоагуляционное состояние определяется как КИ более +3,0, а коагулопатия - как КИ менее -3,0 G – это так называемая сила сгустка, вычисляемая на основе максимальной амплитуды. SP ( split point time ) - время до точки, в которой линии начинают отклоняться друг от друга, характеризует время образования первых фибриновых нитей. LY30 – очень важный для оценки лизиса показатель. Этот показатель показывает процентное уменьшение амплитуды через 30 минут после МА. Повышенное значение LY указывает на активированный фибринолиз. График тромбоэластограммы показывает процесс свертывания крови (образования сгустка) и фибринолиза (разрушения сгустка). При свертывании крови на графике начинается расхождение кривых. Затем расхождение достигает максимума и начинается уменьшение амплитуды ( фибринолиз ). Если идет значительный фибринолиз, то кривые могут даже сойтись в одну точку. Тромбоэластограмма

Слайд 20

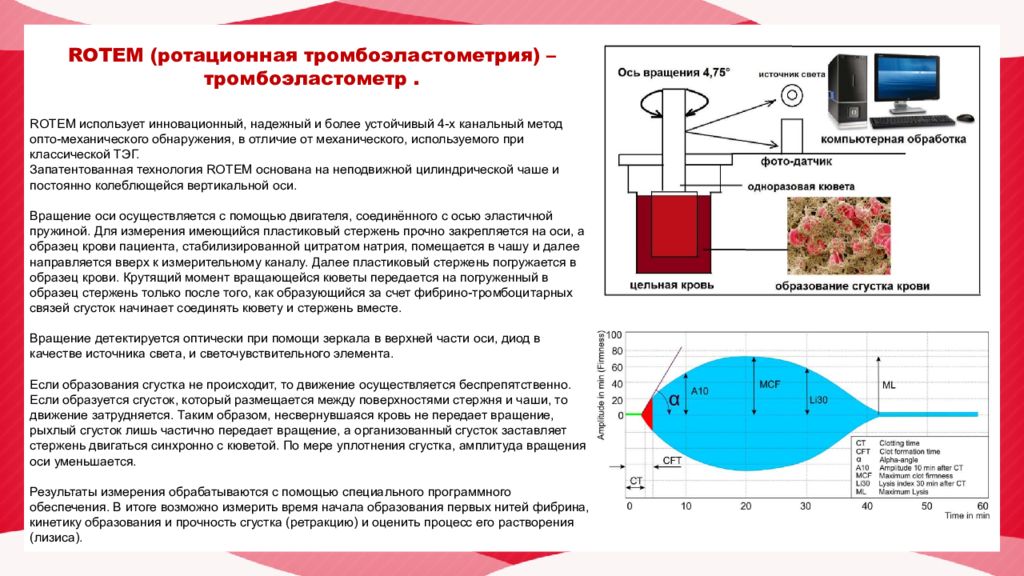

ROTEM ( ротационная тромбоэластометрия) – тромбоэластометр. ROTEM использует инновационный, надежный и более устойчивый 4-х канальный метод опто -механического обнаружения, в отличие от механического, используемого при классической ТЭГ. Запатентованная технология ROTEM основана на неподвижной цилиндрической чаше и постоянно колеблющейся вертикальной оси. Вращение оси осуществляется с помощью двигателя, соединённого с осью эластичной пружиной. Для измерения имеющийся пластиковый стержень прочно закрепляется на оси, а образец крови пациента, стабилизированной цитратом натрия, помещается в чашу и далее направляется вверх к измерительному каналу. Далее пластиковый стержень погружается в образец крови. Крутящий момент вращающейся кюветы передается на погруженный в образец стержень только после того, как образующийся за счет фибрино-тромбоцитарных связей сгусток начинает соединять кювету и стержень вместе. Вращение детектируется оптически при помощи зеркала в верхней части оси, диод в качестве источника света, и светочувствительного элемента. Если образования сгустка не происходит, то движение осуществляется беспрепятственно. Если образуется сгусток, который размещается между поверхностями стержня и чаши, то движение затрудняется. Таким образом, несвернувшаяся кровь не передает вращение, рыхлый сгусток лишь частично передает вращение, а организованный сгусток заставляет стержень двигаться синхронно с кюветой. По мере уплотнения сгустка, амплитуда вращения оси уменьшается. Результаты измерения обрабатываются с помощью специального программного обеспечения. В итоге возможно измерить время начала образования первых нитей фибрина, кинетику образования и прочность сгустка (ретракцию) и оценить процесс его растворения (лизиса).

Слайд 21

Основное отличие TEG ( тромбоэластографии ) от ROTEM (ротационной тромбоэластометрии ) заключается в том, что в первом случае вращается кювета, а во втором — стержень. TEG работает следующим образом: в небольшую пробу крови добавляют реагенты и определяют скорость и размер образования сгустка. При этом в кювете вращается образец, а не центральный стержень. ROTEM использует другой принцип: в пробу вставляют стержень и вращают его, а вращения оптически обнаруживают. По мере образования сгустка он создаёт на стержне сдвиг и сопротивление, что и фиксируется. Кроме того, ROTEM упрощён в эксплуатации по сравнению с традиционной ТЭГ: в нём есть электронная пипетка, управляемая компьютером, что снижает требования к квалификации пользователя.

Слайд 22

ROTEM ( ротационная тромбоэластометрия) – тромбоэластометр. Сводка стандартных параметров ROTEM.

Слайд 23

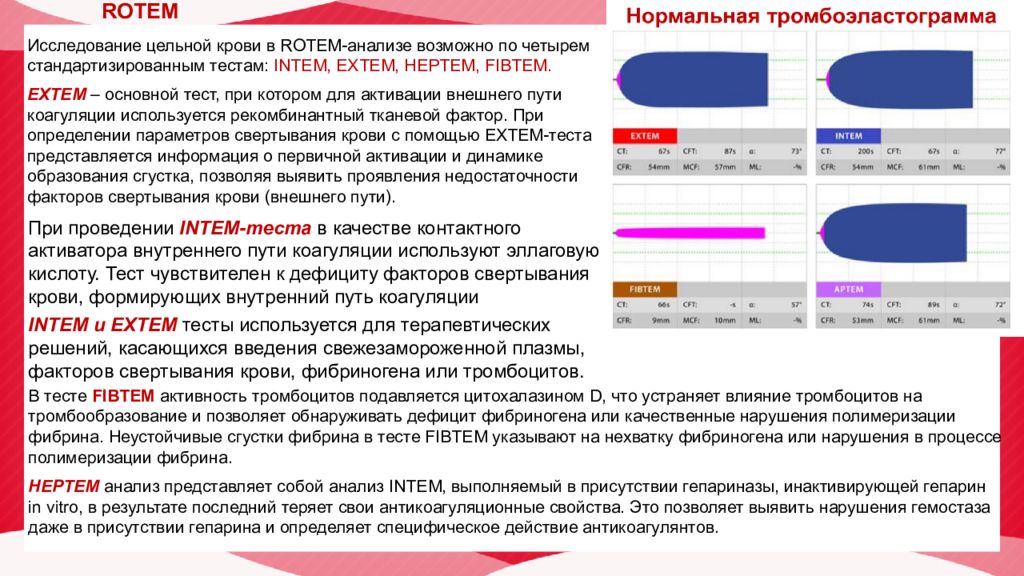

ROTEM Исследование цельной крови в ROTEM-анализе возможно по четырем стандартизированным тестам: INTEM, EXTEM, HEPTEM, FIBTEM. EXTEM – основной тест, при котором для активации внешнего пути коагуляции используется рекомбинантный тканевой фактор. При определении параметров свертывания крови с помощью EXTEM-теста представляется информация о первичной активации и динамике образования сгустка, позволяя выявить проявления недостаточности факторов свертывания крови (внешнего пути). При проведении INTEM-теста в качестве контактного активатора внутреннего пути коагуляции используют эллаговую кислоту. Тест чувствителен к дефициту факторов свертывания крови, формирующих внутренний путь коагуляции INTEM и EXTEM тесты используется для терапевтических решений, касающихся введения свежезамороженной плазмы, факторов свертывания крови, фибриногена или тромбоцитов. HEPTEM анализ представляет собой анализ INTEM, выполняемый в присутствии гепариназы, инактивирующей гепарин in vitro, в результате последний теряет свои антикоагуляционные свойства. Это позволяет выявить нарушения гемостаза даже в присутствии гепарина и определяет специфическое действие антикоагулянтов. В тесте FIBTEM активность тромбоцитов подавляется цитохалазином D, что устраняет влияние тромбоцитов на тромбообразование и позволяет обнаруживать дефицит фибриногена или качественные нарушения полимеризации фибрина. Неустойчивые сгустки фибрина в тесте FIBTEM указывают на нехватку фибриногена или нарушения в процессе полимеризации фибрина.

Слайд 24

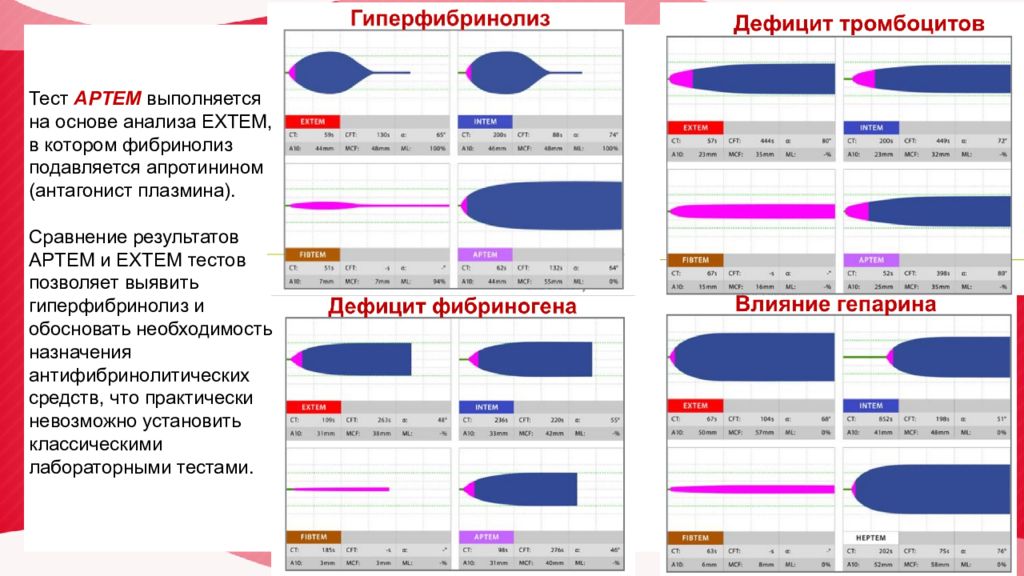

Тест APTEM выполняется на основе анализа EXTEM, в котором фибринолиз подавляется апротинином (антагонист плазмина ). Сравнение результатов APTEM и EXTEM тестов позволяет выявить гиперфибринолиз и обосновать необходимость назначения антифибринолитических средств, что практически невозможно установить классическими лабораторными тестами.

Слайд 26

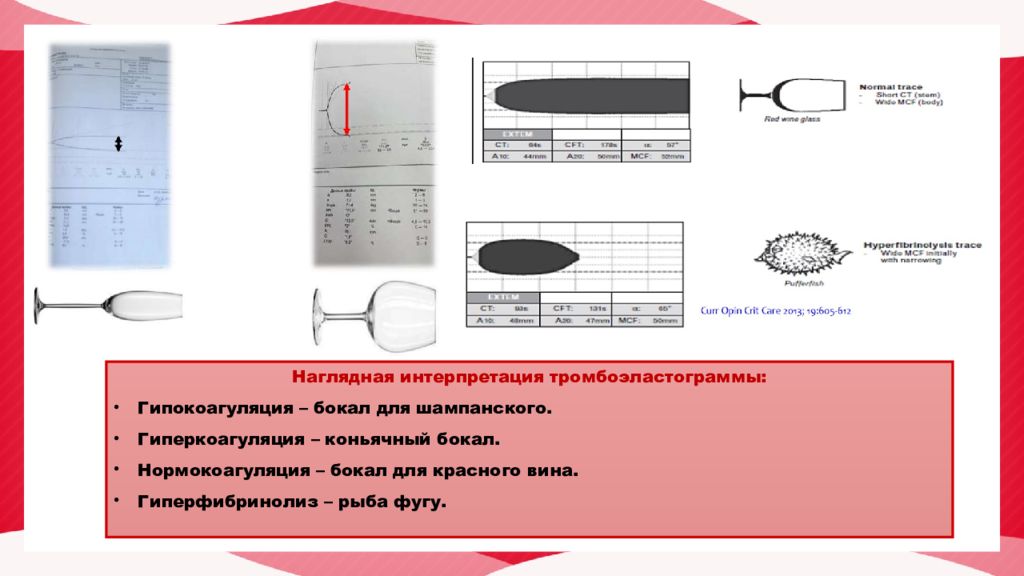

Наглядная интерпретация тромбоэластограммы : Гипокоагуляция – бокал для шампанского. Гиперкоагуляция – коньячный бокал. Нормокоагуляция – бокал для красного вина. Гиперфибринолиз – рыба фугу.

Слайд 27

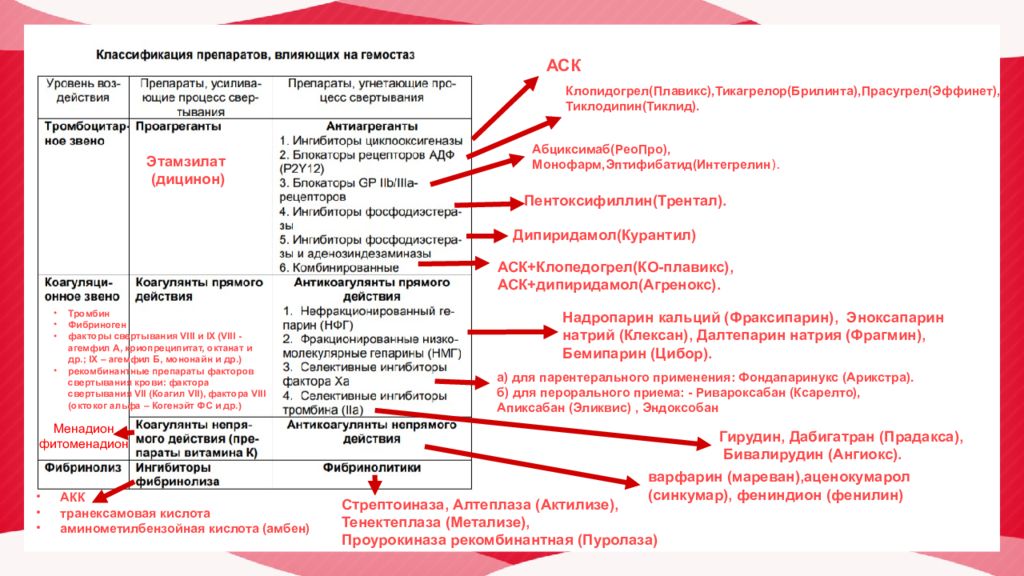

АСК Клопидогрел ( Плавикс ), Тикагрелор ( Брилинта ), Прасугрел ( Эффинет ), Тиклодипин ( Тиклид ). Абциксимаб ( РеоПро ), Монофарм,Эптифибатид ( Интегрелин ). Дипиридамол ( Курантил ) Пентоксифиллин ( Трентал ). Надропарин кальций ( Фраксипарин ), Эноксапарин натрий ( Клексан ), Далтепарин натрия ( Фрагмин ), Бемипарин ( Цибор ). АСК+Клопедогрел (КО- плавикс ), АСК+дипиридамол ( Агренокс ). а) для парентерального применения: Фондапаринукс ( Арикстра ). б ) для перорального приема: - Ривароксабан ( Ксарелто ), Апиксабан ( Эликвис ), Эндоксобан Гирудин, Дабигатран ( Прадакса ), Бивалирудин ( Ангиокс ). варфарин ( мареван ), аценокумарол ( синкумар ), фениндион ( фенилин ) Стрептоиназа, Алтеплаза ( Актилизе ), Тенектеплаза ( Метализе ), Проурокиназа рекомбинантная ( Пуролаза ) Этамзилат ( дицинон ) Тромбин Фибриноген факторы свертывания VIII и IX (VIII - агемфил А, криопреципитат, октанат и др.; IX – агемфил Б, мононайн и др.) рекомбинантные препараты факторов свертывания крови: фактора свертывания VII ( Коагил VII), фактора VIII ( октоког альфа – Когенэйт ФС и др.) АКК транексамовая кислота аминометилбензойная кислота ( амбен ) Менадион фитоменадион