Слайд 2

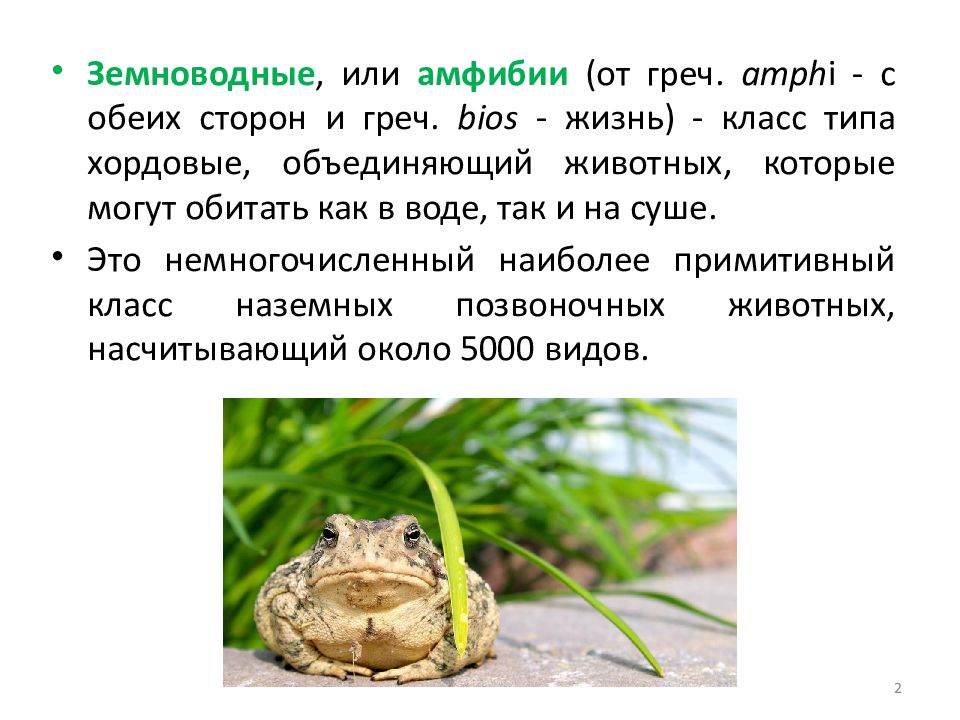

Земноводные, или амфибии (от греч. amph i - с обеих сторон и греч. bios - жизнь) - класс типа хордовые, объединяющий животных, которые могут обитать как в воде, так и на суше. Это немногочисленный наиболее примитивный класс наземных позвоночных животных, насчитывающий около 5000 видов. 2

Слайд 4: Бесхвостые

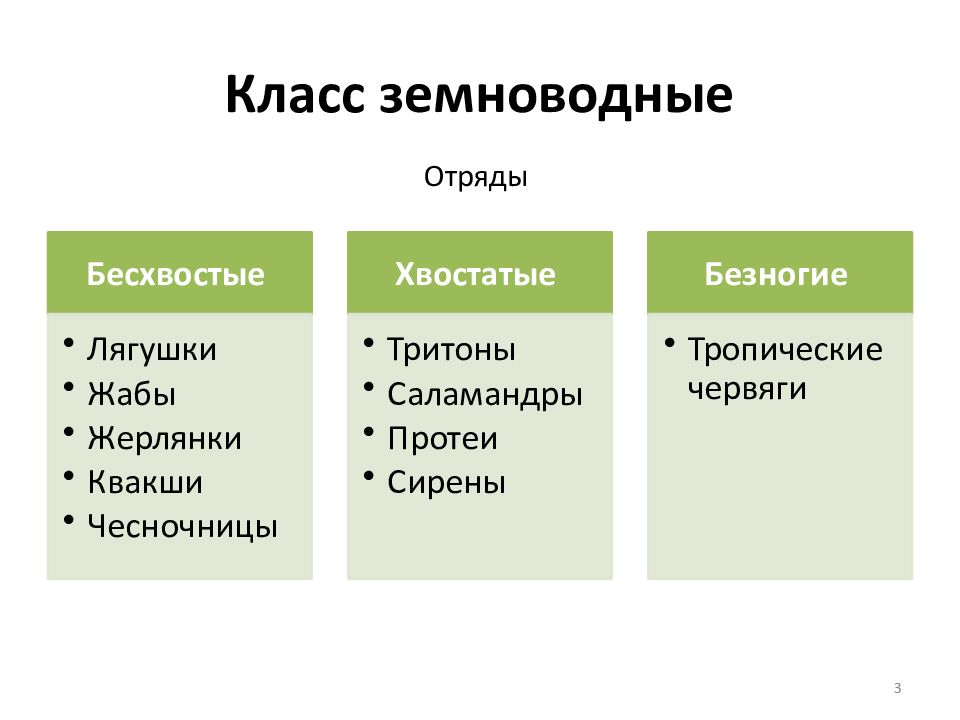

Во взрослом состоянии хвост отсутствует Задние конечности прыгательного типа Лягушка чесночница Красноглазая квакша Краснобрюхая жерлянка 4

Слайд 5: Хвостатые

Есть длинный, подвижный хвост Передвигаются за счёт ног и волнообразного движения туловища Огненная саламандра Протей Гребенчатый тритон 5

Слайд 6: Безногие

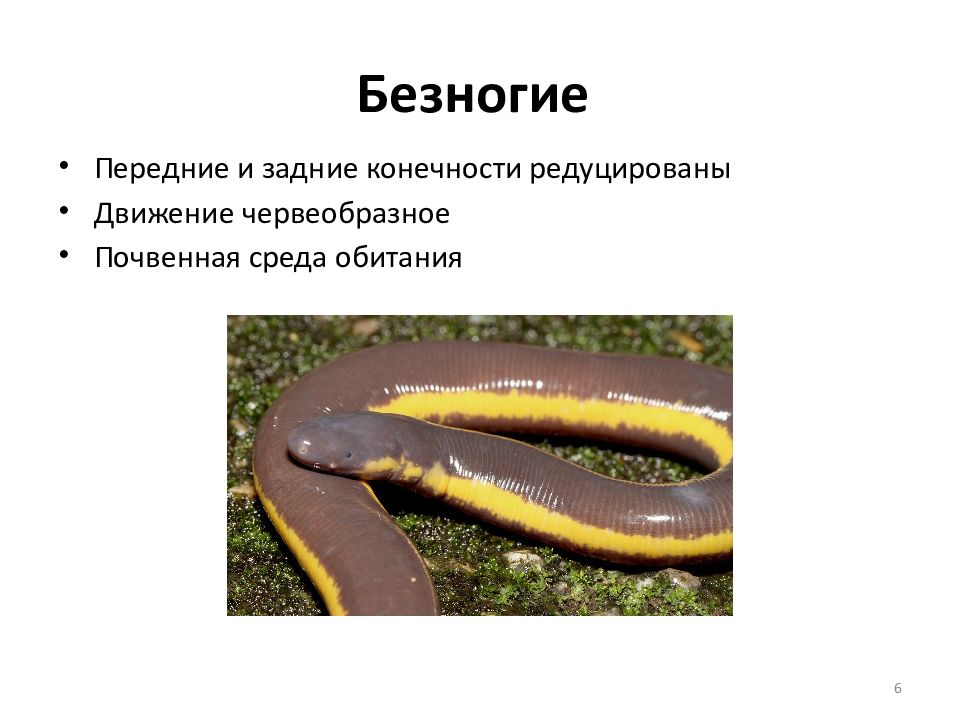

Передние и задние конечности редуцированы Движение червеобразное Почвенная среда обитания 6

Слайд 9: Филогения

Земноводные появились около 350 млн лет назад (в конце девонского периода) от древних кистеперых рыб. Их расцвет произошел 200 млн лет назад, когда Землю покрывали огромные болота. 9

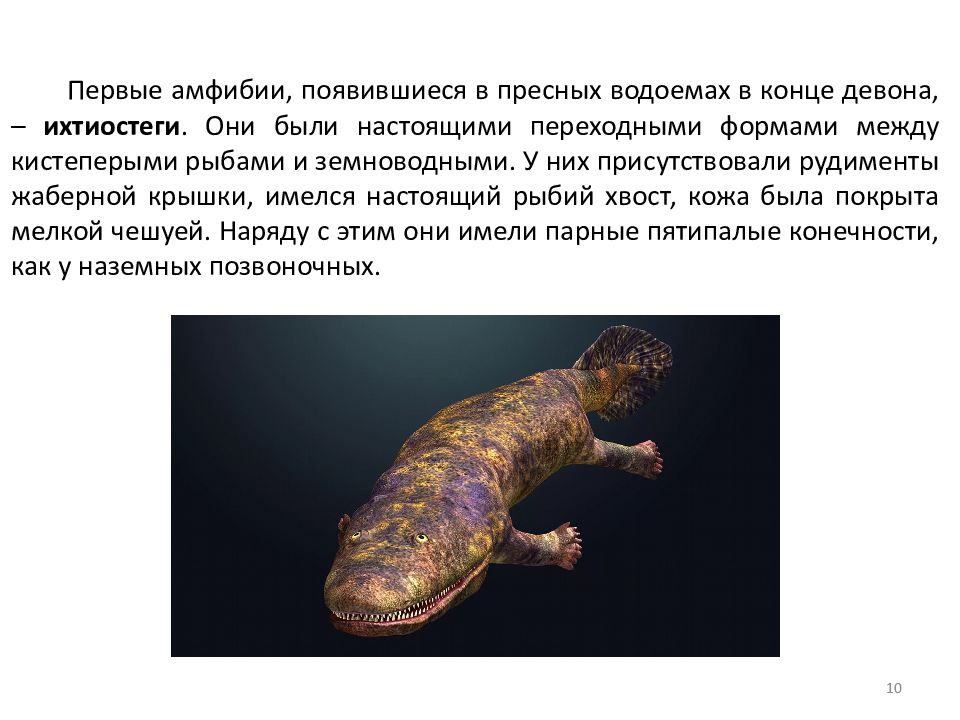

Слайд 10

Первые амфибии, появившиеся в пресных водоемах в конце девона, – ихтиостеги. Они были настоящими переходными формами между кистеперыми рыбами и земноводными. У них присутствовали рудименты жаберной крышки, имелся настоящий рыбий хвост, кожа была покрыта мелкой чешуей. Наряду с этим они имели парные пятипалые конечности, как у наземных позвоночных. 10

Слайд 11: Ароморфозы земноводных

1. Появление рычажной конечности пятипалого типа 11

Слайд 12

У ранее обсуждаемой нами рыбы латимерии плавники напоминали конечность пятипалого типа. У земноводных они преобразовываются в скелет передней и скелет задней конечностей. 12

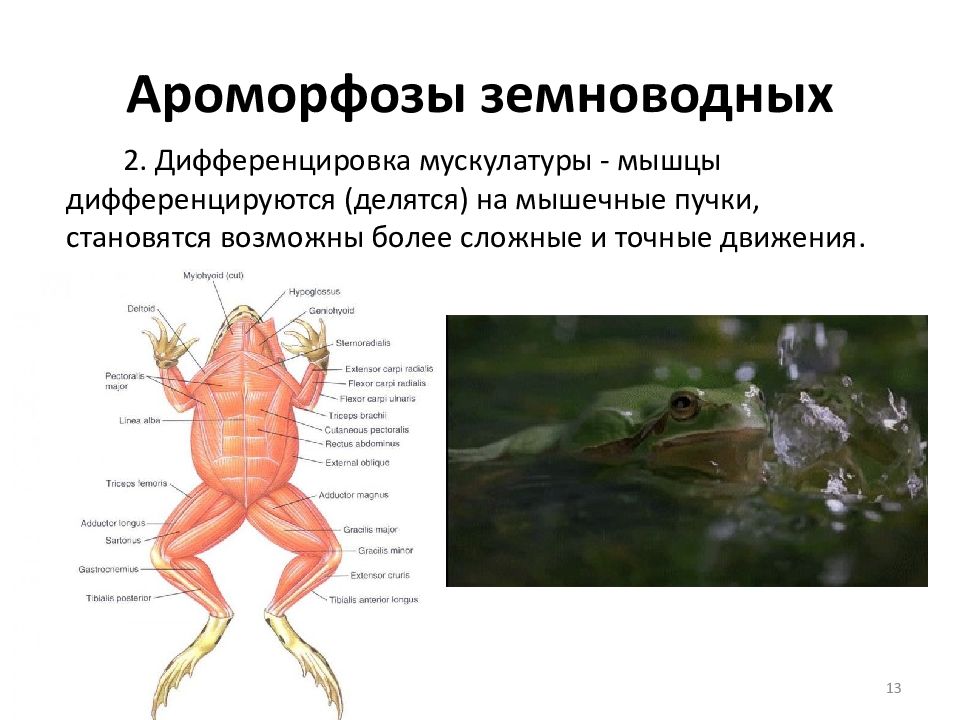

Слайд 13: Ароморфозы земноводных

2. Дифференцировка мускулатуры - мышцы дифференцируются (делятся) на мышечные пучки, становятся возможны более сложные и точные движения. 13

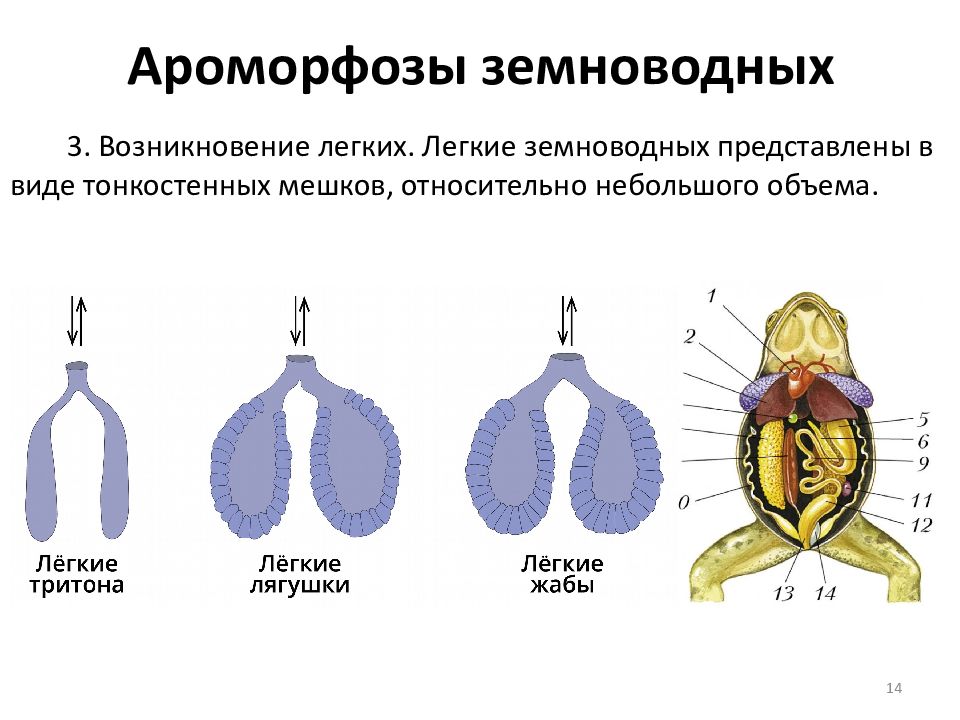

Слайд 14: Ароморфозы земноводных

3. Возникновение легких. Легкие земноводных представлены в виде тонкостенных мешков, относительно небольшого объема. 14

Слайд 15: Ароморфозы земноводных

4. Трехкамерное сердце и второй (легочный) круг кровообращения Появление легочного круга кровообращения связано с тем, что земноводные осваивают новый тип дыхания, наземное дыхание - дыхание атмосферным воздухом. 5. Появление шейного и крестцового отделов позвоночника Благодаря появлению шейного отдела становится возможным движение головой вверх-вниз, что было невозможным для рыб. Однако, подвижность головы значительно ограничена, и поворот головы из стороны в сторону невозможен. 15

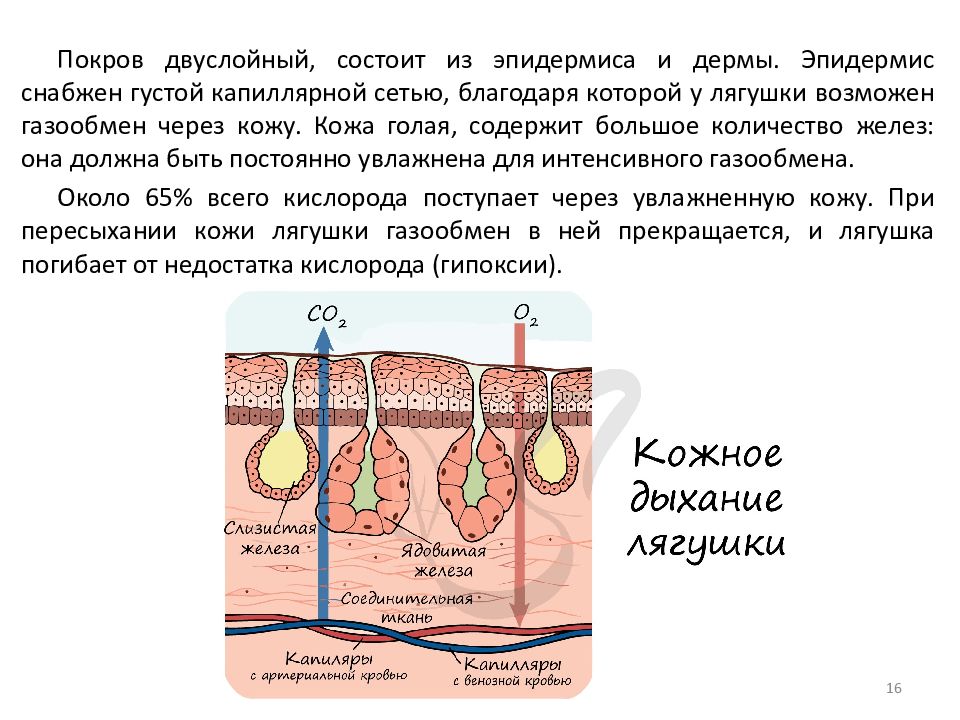

Слайд 16

Покров двуслойный, состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис снабжен густой капиллярной сетью, благодаря которой у лягушки возможен газообмен через кожу. Кожа голая, содержит большое количество желез: она должна быть постоянно увлажнена для интенсивного газообмена. Около 65% всего кислорода поступает через увлажненную кожу. При пересыхании кожи лягушки газообмен в ней прекращается, и лягушка погибает от недостатка кислорода (гипоксии). 16

Слайд 17

Листолаз ужасный ( Phyllobates terribilis ) 17 Ядовитые виды лягушек обладают особой окраской - предупреждающей.

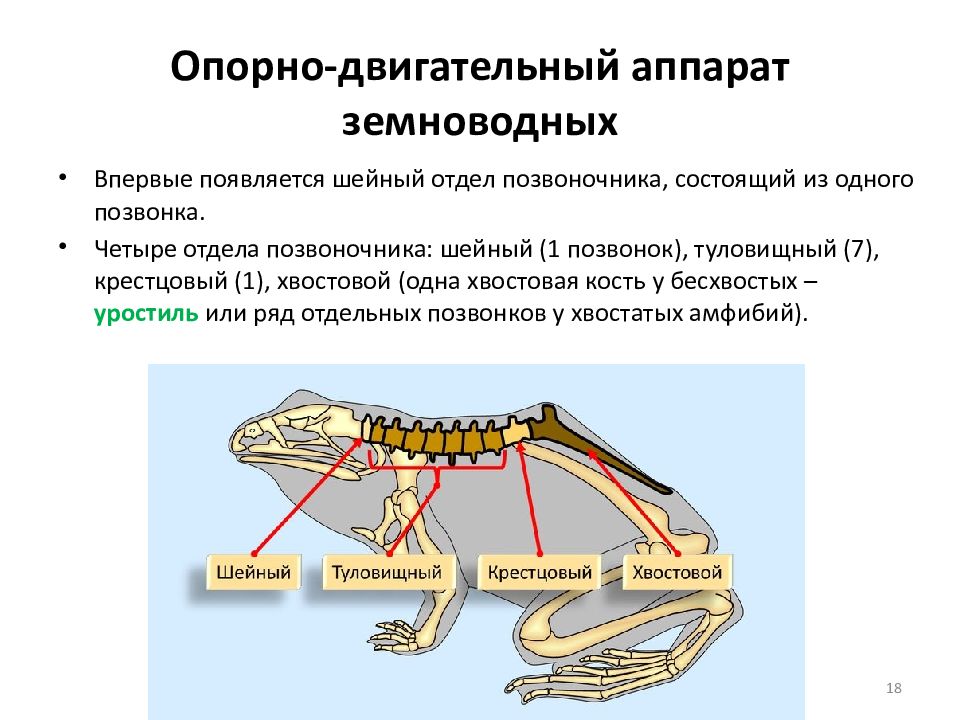

Слайд 18: Опорно-двигательный аппарат земноводных

Впервые появляется шейный отдел позвоночника, состоящий из одного позвонка. Четыре отдела позвоночника: шейный (1 позвонок), туловищный (7), крестцовый (1), хвостовой (одна хвостовая кость у бесхвостых – уростиль или ряд отдельных позвонков у хвостатых амфибий). 18

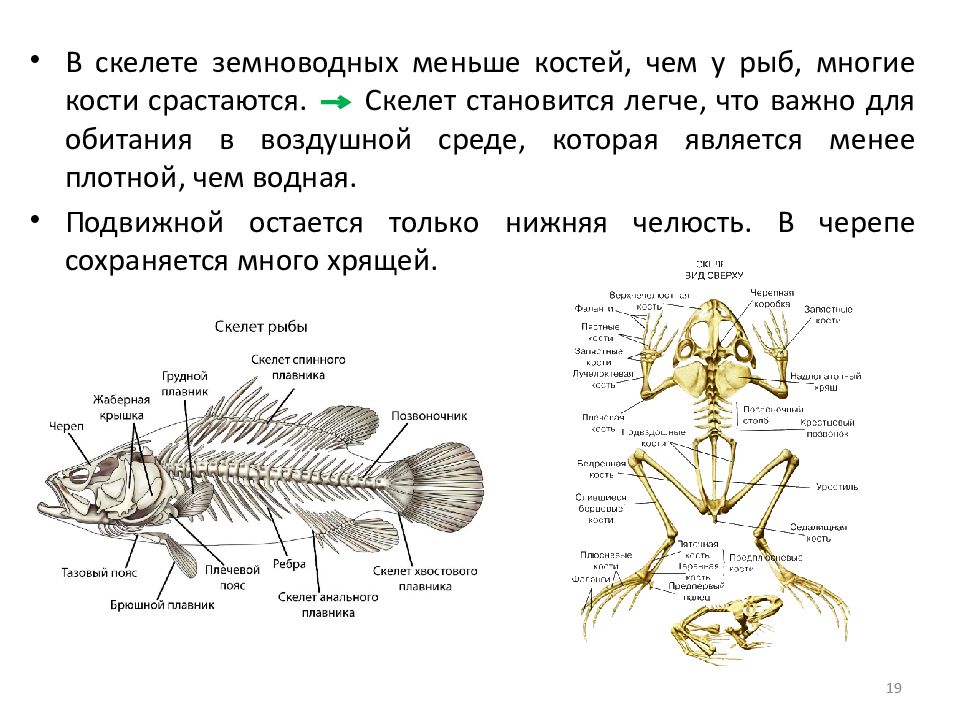

Слайд 19

В скелете земноводных меньше костей, чем у рыб, многие кости срастаются. С келет становится легче, что важно для обитания в воздушной среде, которая является менее плотной, чем водная. Подвижной остается только нижняя челюсть. В черепе сохраняется много хрящей. 19

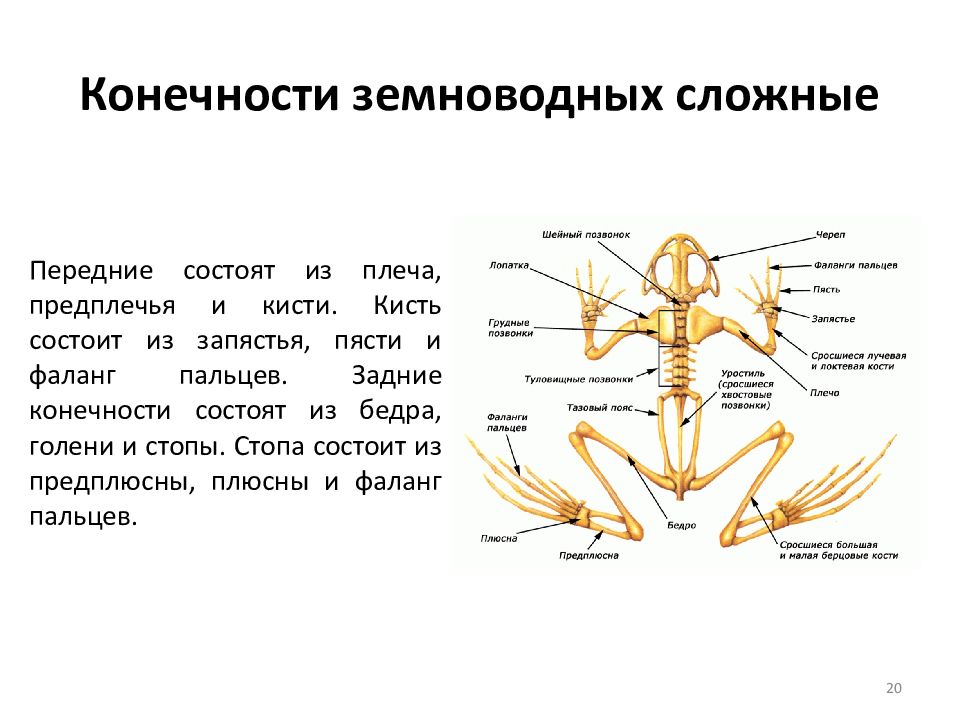

Слайд 20: Конечности земноводных сложные

Передние состоят из плеча, предплечья и кисти. Кисть состоит из запястья, пясти и фаланг пальцев. Задние конечности состоят из бедра, голени и стопы. Стопа состоит из предплюсны, плюсны и фаланг пальцев. 20

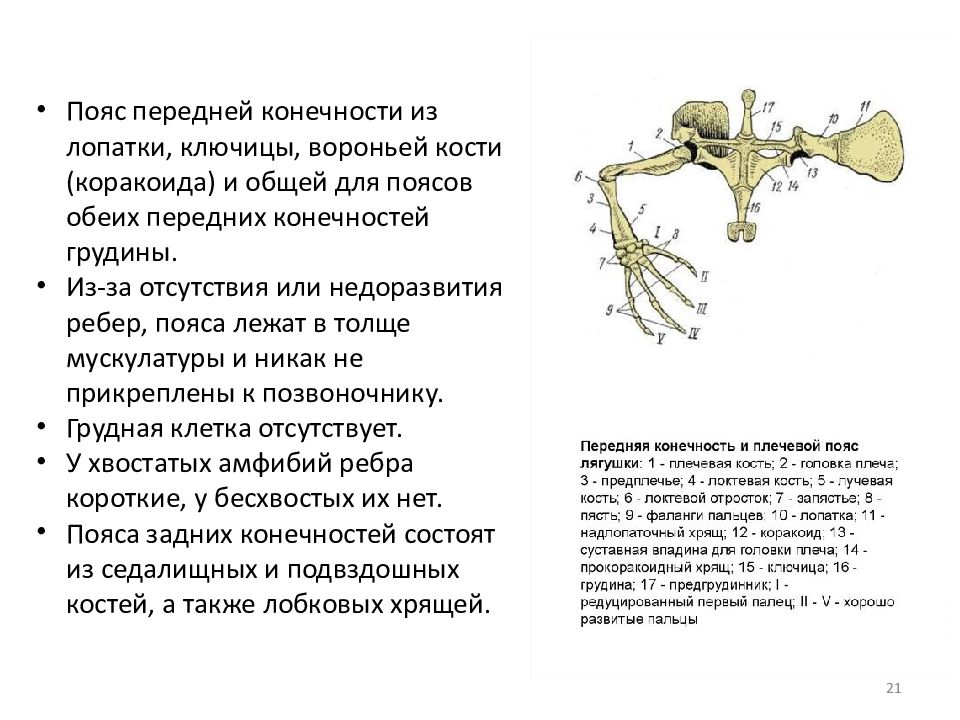

Слайд 21

Пояс передней конечности из лопатки, ключицы, вороньей кости ( коракоида ) и общей для поясов обеих передних конечностей грудины. Из-за отсутствия или недоразвития ребер, пояса лежат в толще мускулатуры и никак не прикреплены к позвоночнику. Грудная клетка отсутствует. У хвостатых амфибий ребра короткие, у бесхвостых их нет. Пояса задних конечностей состоят из седалищных и подвздошных костей, а также лобковых хрящей. 21

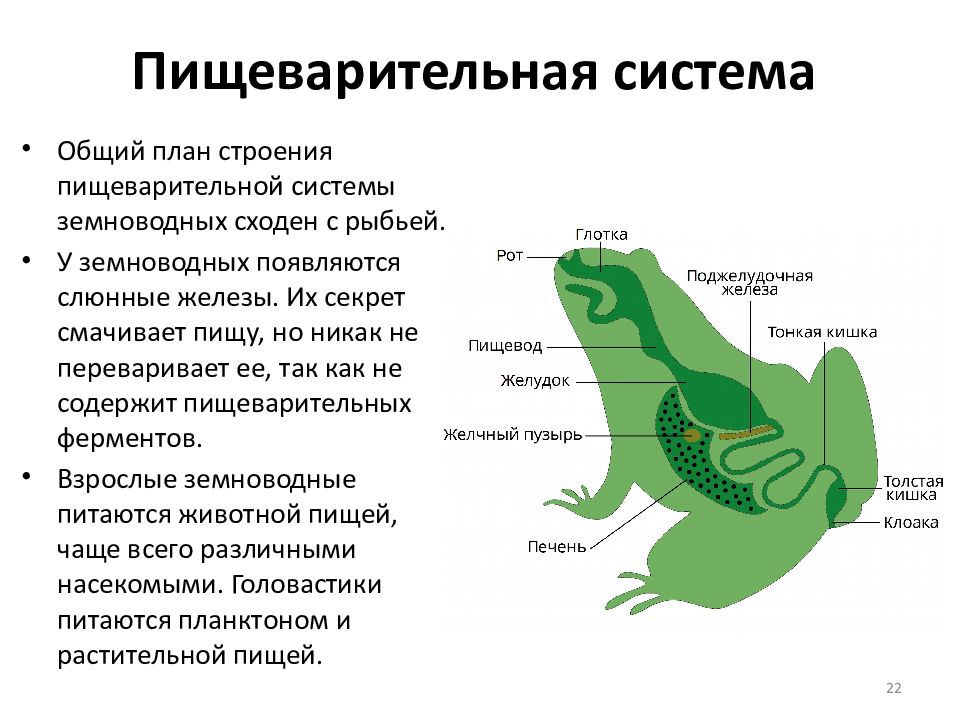

Слайд 22: Пищеварительная система

Общий план строения пищеварительной системы земноводных сходен с рыбьей. У земноводных появляются слюнные железы. Их секрет смачивает пищу, но никак не переваривает ее, так как не содержит пищеварительных ферментов. Взрослые земноводные питаются животной пищей, чаще всего различными насекомыми. Головастики питаются планктоном и растительной пищей. 22

Слайд 23

Передний конец языка лягушек прирастает к нижней челюсти, а задний остается свободным. Такое строение языка позволяет ловить им добычу. 23

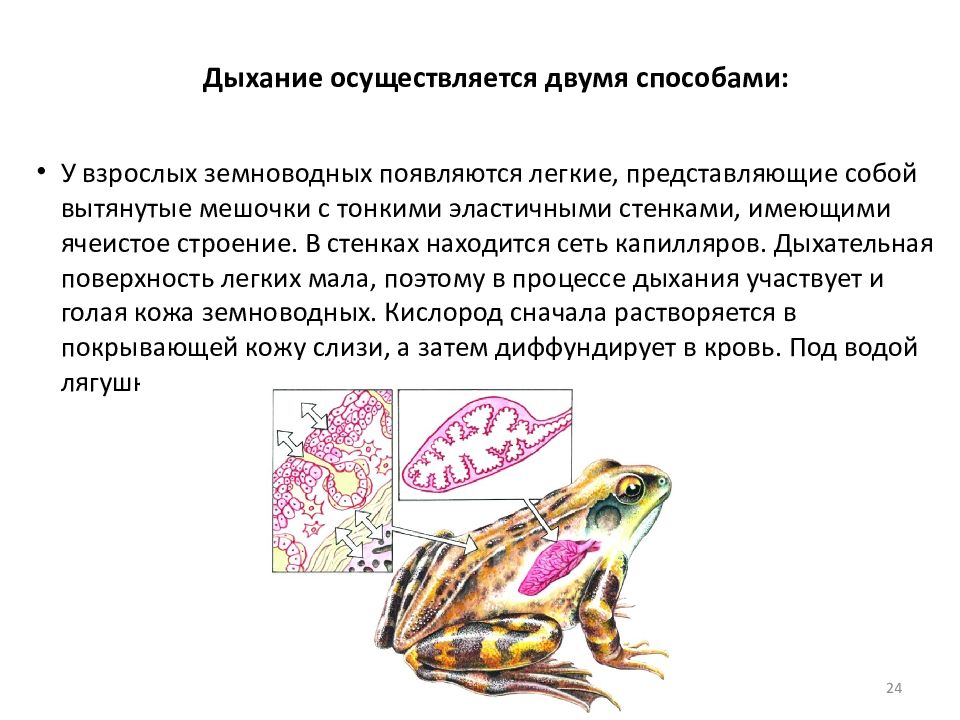

Слайд 24: Дыхание осуществляется двумя способами:

У взрослых земноводных появляются легкие, представляющие собой вытянутые мешочки с тонкими эластичными стенками, имеющими ячеистое строение. В стенках находится сеть капилляров. Дыхательная поверхность легких мала, поэтому в процессе дыхания участвует и голая кожа земноводных. Кислород сначала растворяется в покрывающей кожу слизи, а затем диффундирует в кровь. Под водой лягушки дышат только кожей. 24

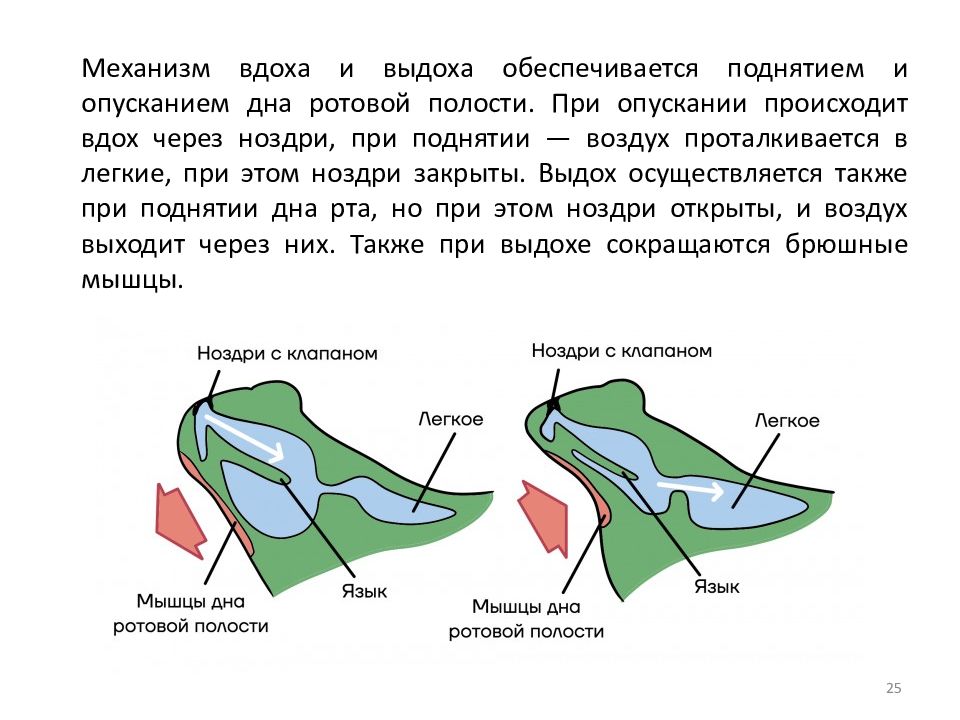

Слайд 25

Механизм вдоха и выдоха обеспечивается поднятием и опусканием дна ротовой полости. При опускании происходит вдох через ноздри, при поднятии — воздух проталкивается в легкие, при этом ноздри закрыты. Выдох осуществляется также при поднятии дна рта, но при этом ноздри открыты, и воздух выходит через них. Также при выдохе сокращаются брюшные мышцы. 25

Слайд 27

Личинки земноводных ( головастики ) имеют жабры и один круг кровообращения (как у рыб). 27

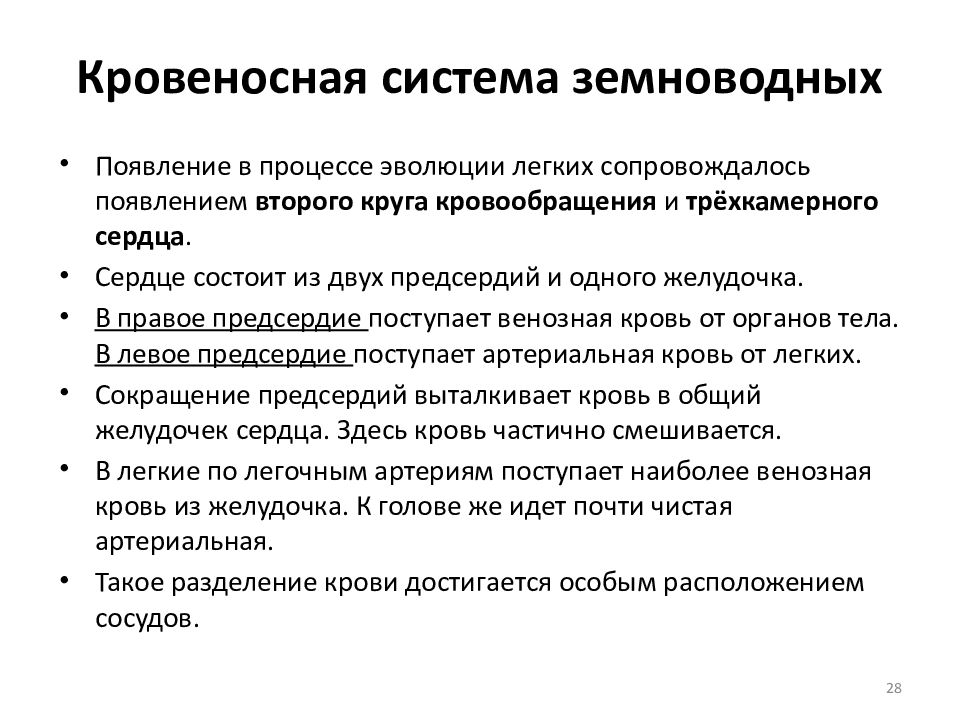

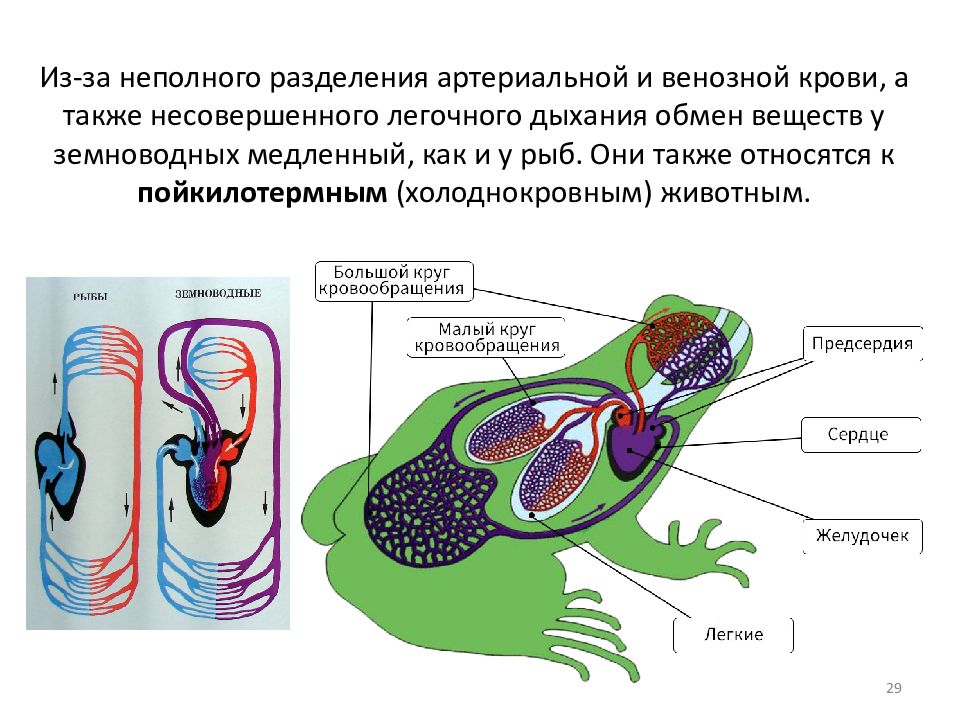

Слайд 28: Кровеносная система земноводных

Появление в процессе эволюции легких сопровождалось появлением второго круга кровообращения и трёхкамерного сердца. Сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка. В правое предсердие поступает венозная кровь от органов тела. В левое предсердие поступает артериальная кровь от легких. Сокращение предсердий выталкивает кровь в общий желудочек сердца. Здесь кровь частично смешивается. В легкие по легочным артериям поступает наиболее венозная кровь из желудочка. К голове же идет почти чистая артериальная. Такое разделение крови достигается особым расположением сосудов. 28

Слайд 29

Из-за неполного разделения артериальной и венозной крови, а также несовершенного легочного дыхания обмен веществ у земноводных медленный, как и у рыб. Они также относятся к пойкилотермным (холоднокровным) животным. 29

Слайд 30: Выделительная система земноводных

Почки у земноводных туловищные, имеют продолговатую форму. Моча поступает в мочеточники, далее по стенке клоаки стекает в мочевой пузырь. Когда мочевой пузырь сокращается, моча изливается в клоаку и далее наружу. Продуктом выделения является мочевина. В почечных канальцах почек происходит обратное всасывание воды. 30

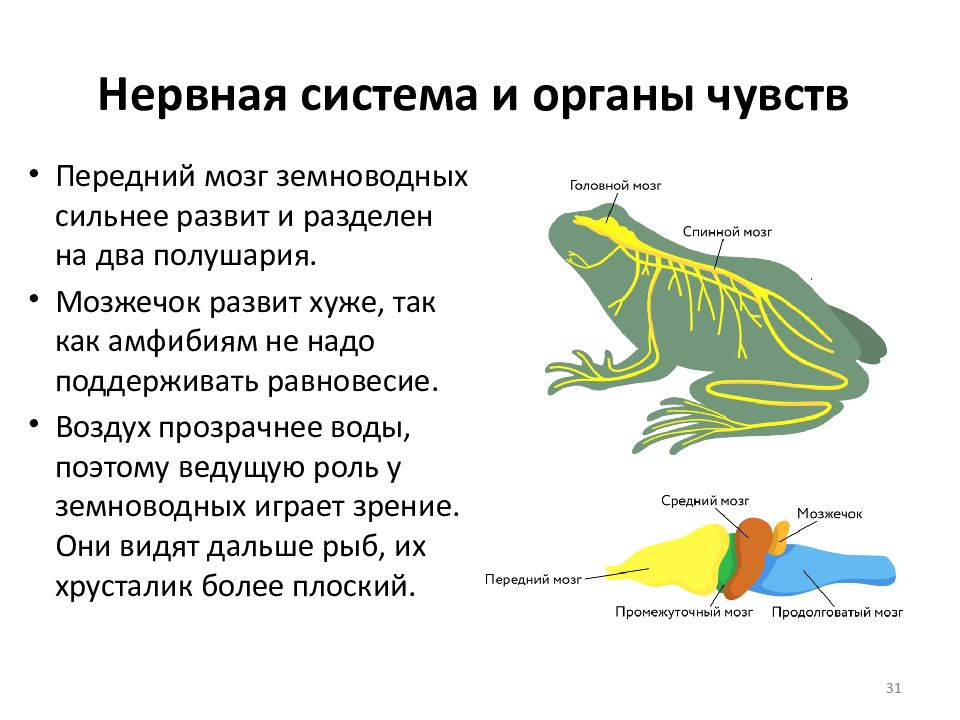

Слайд 31: Нервная система и органы чувств

Передний мозг земноводных сильнее развит и разделен на два полушария. Мозжечок развит хуже, так как амфибиям не надо поддерживать равновесие. Воздух прозрачнее воды, поэтому ведущую роль у земноводных играет зрение. Они видят дальше рыб, их хрусталик более плоский. 31

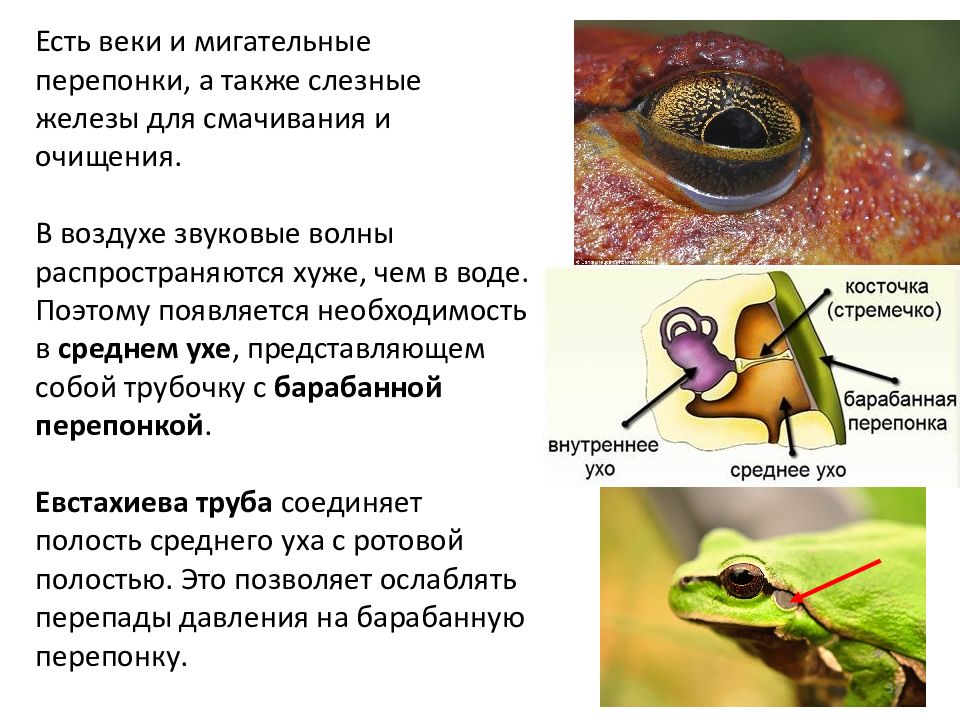

Слайд 32

Есть веки и мигательные перепонки, а также слезные железы для смачивания и очищения. В воздухе звуковые волны распространяются хуже, чем в воде. Поэтому появляется необходимость в среднем ухе, представляющем собой трубочку с барабанной перепонкой. Евстахиева труба соединяет полость среднего уха с ротовой полостью. Это позволяет ослаблять перепады давления на барабанную перепонку. 32

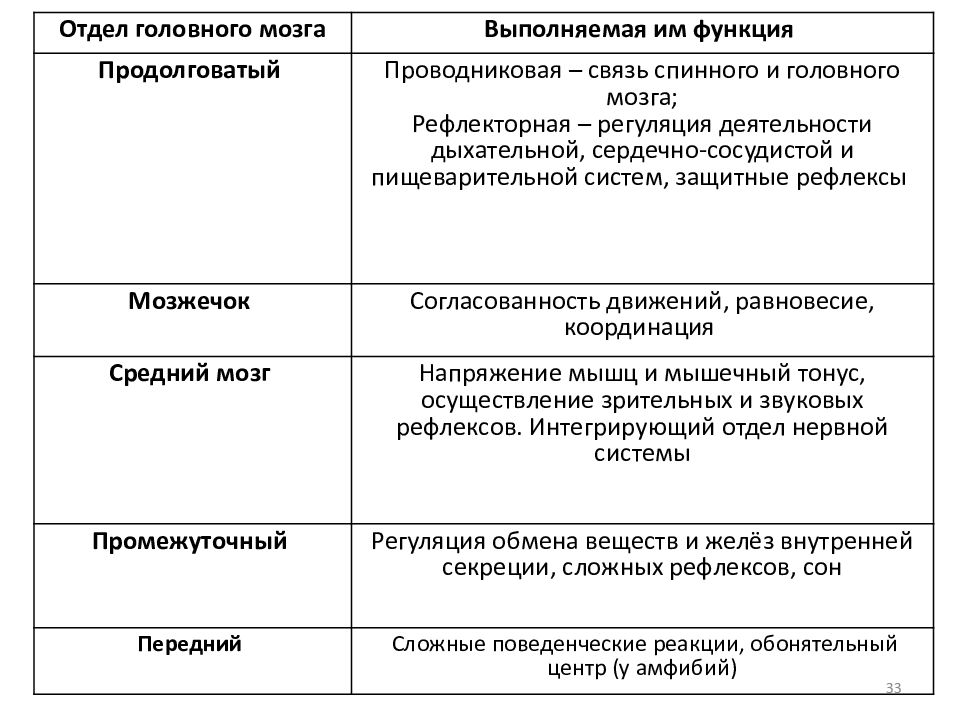

Слайд 33

Отдел головного мозга Выполняемая им функция Продолговатый Проводниковая – связь спинного и головного мозга; Рефлекторная – регуляция деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, защитные рефлексы Мозжечок Согласованность движений, равновесие, координация Средний мозг Напряжение мышц и мышечный тонус, осуществление зрительных и звуковых рефлексов. Интегрирующий отдел нервной системы Промежуточный Регуляция обмена веществ и желёз внутренней секреции, сложных рефлексов, сон Передний Сложные поведенческие реакции, обонятельный центр (у амфибий) 33

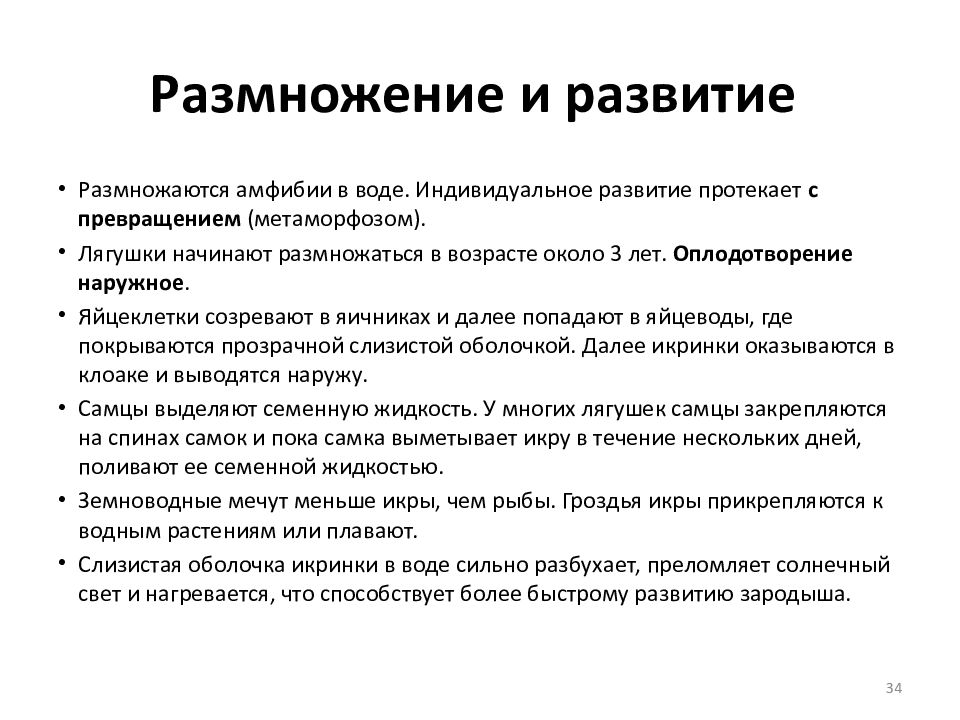

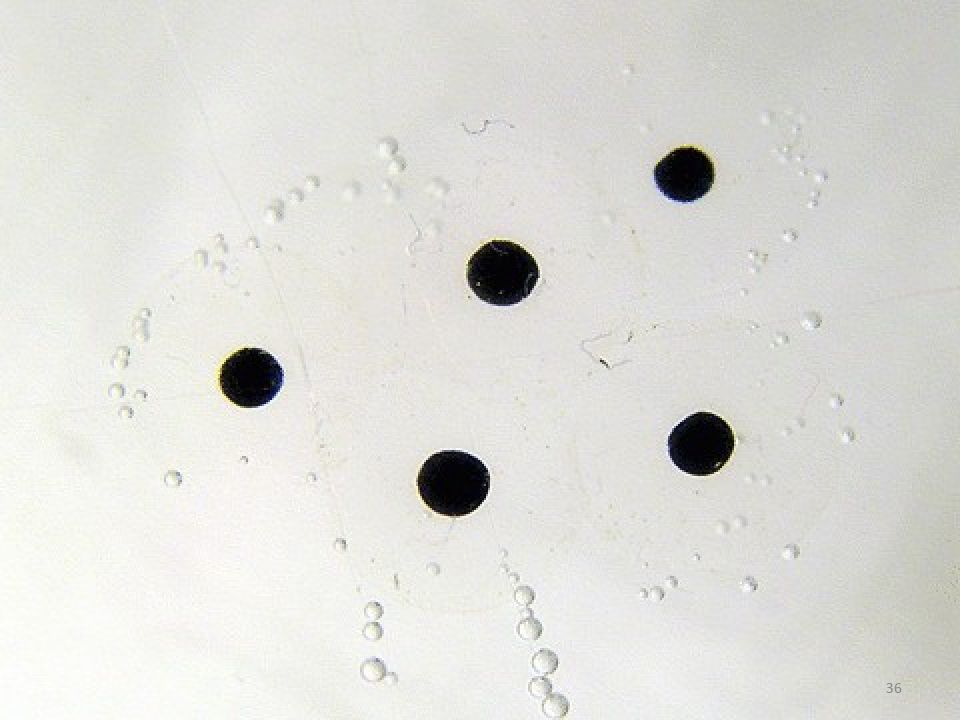

Слайд 34: Размножение и развитие

Размножаются амфибии в воде. Индивидуальное развитие протекает с превращением (метаморфозом). Лягушки начинают размножаться в возрасте около 3 лет. Оплодотворение наружное. Яйцеклетки созревают в яичниках и далее попадают в яйцеводы, где покрываются прозрачной слизистой оболочкой. Далее икринки оказываются в клоаке и выводятся наружу. Самцы выделяют семенную жидкость. У многих лягушек самцы закрепляются на спинах самок и пока самка выметывает икру в течение нескольких дней, поливают ее семенной жидкостью. Земноводные мечут меньше икры, чем рыбы. Гроздья икры прикрепляются к водным растениям или плавают. Слизистая оболочка икринки в воде сильно разбухает, преломляет солнечный свет и нагревается, что способствует более быстрому развитию зародыша. 34

Слайд 38: Rheobatrachus - Заботливые лягушки В период вынашивания потомства у мамы-лягушки вырабатывается специальное вещество — простагландин Е2. Оно отключает выработку желудочного сока

38