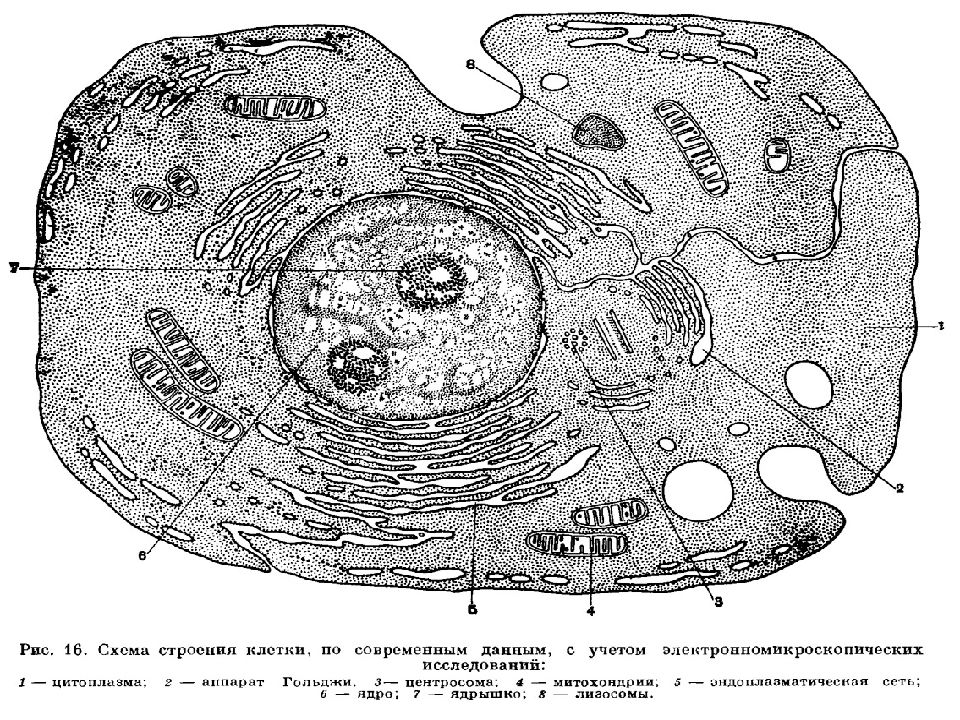

Слайд 2: Понятие клетки

Кле́тка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов и вироидов, о которых нередко говорят, как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельно существованию, самовоспроизведению.

Слайд 3: История открытия

Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук (известный нам благодаря закону Гука). В 1665 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево так хорошо плавает, Гук стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему соты в ульях медоносных пчел, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «ячейка, клетка»)

Слайд 4: Клеточная теория

Клеточная теория строения организмов была сформирована в 1839 году немецкими учёными, зоологом Т. Шванном и ботаником М. Шлейденом, и включала в себя три положения. В 1858 году Рудольф Вирхов дополнил её ещё одним положением, однако в его идеях присутствовал ряд ошибок: так, он предполагал, что клетки слабо связаны друг с другом и существуют каждая «сама по себе». Лишь позднее удалось доказать целостность клеточной системы

Слайд 5

Клеточная теория является одной из основополагающих идей современной биологии, она стала неопровержимым доказательством единства всего живого и фундаментом для развития таких дисциплин, как эмбриология, гистология и физиология. Основные положения клеточной теории не потеряли своей актуальности, однако со времени её создания были дополнены, и теперь она содержит такие утверждения: Клетка — элементарная единица строения, функционирования, размножения и развития всех живых организмов, вне клетки нет жизни. Клетка — целостная система, содержащая большое количество связанных друг с другом элементов — органелл. Клетки различных организмов похожи ( гомологичны ) по строению и основным свойствам и имеют общее происхождение. Увеличение количества клеток происходит путем их деления, после репликации их ДНК: клетка — от клетки. Многоклеточный организм — это новая система, сложный ансамбль из большого количества клеток, объединенных и интегрированных в системы тканей и органов, связанных между собой с помощью химических факторов: гуморальных и нервных. Клетки многоклеточных организмов тотипотентны — любая клетка многоклеточного организма обладает одинаковым полным фондом генетического материала этого организма, всеми возможными потенциями для проявления этого материала, — но отличаются по уровню экспрессии (работы) отдельных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — дифференцировке

Слайд 6: Методы исследования клеток

Впервые клетки удалось увидеть только после создания световых микроскопов, с того времени и до сих пор микроскопия остается одним из важнейших методов исследования клеток. Световая (оптическая) микроскопия, несмотря на своё сравнительно небольшое разрешение, позволяла наблюдать за живыми клетками. В ХХ веке была изобретена электронная микроскопия, давшая возможность изучить ультраструктуру клеток.

Слайд 7: Оптическая микроскопия

В оптическом микроскопе увеличение объекта достигается благодаря серии линз, через которые проходит свет. Максимальное увеличение, которое можно достичь благодаря оптическому микроскопу, составляет около 1000. Ещё одной важной характеристикой является разрешение — расстояние между двумя точками, которые ещё распознаются отдельно, другими словами, разрешение характеризует чёткость изображения. Эта величина ограничивается длиной световой волны, и даже при использовании самого коротковолнового света — ультрафиолетового — можно достичь разрешения только около 200 нм; такое разрешение было получено ещё в конце XIX века

Слайд 8

Изображения, полученные с помощью оптической микроскопии Paramecium aurelia Диатомовые водоросли Клетки эпителия щеки

Слайд 9: Электронная микроскопия

В 30-х годах XX века был сконструирован электронный микроскоп, в котором вместо света через объект пропускается пучок электронов. Теоретический предел разрешения для современных электронных микроскопов составляет около 0,002 нм, однако из практических причин для биологических объектов достигается разрешение только около 2 нм. С помощью электронного микроскопа можно изучать ультраструктуру клеток

Слайд 10: Изображения, полученные с помощью электрической микроскопии

Эпителий трахеи Поперечное сечение жгутиков хламидомонады

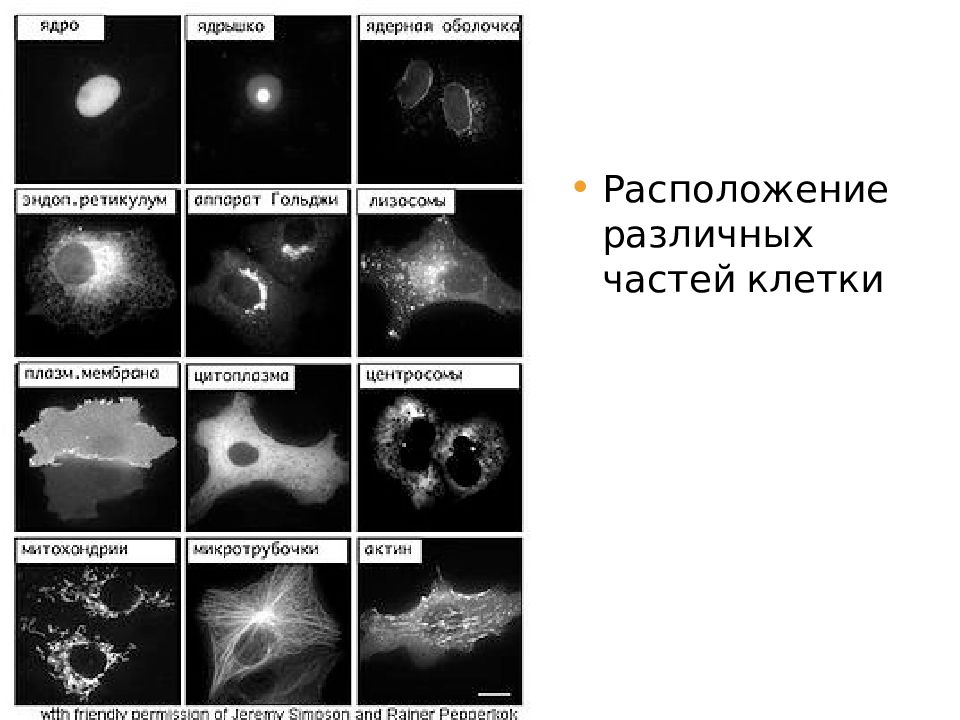

Слайд 13: Строение клеток

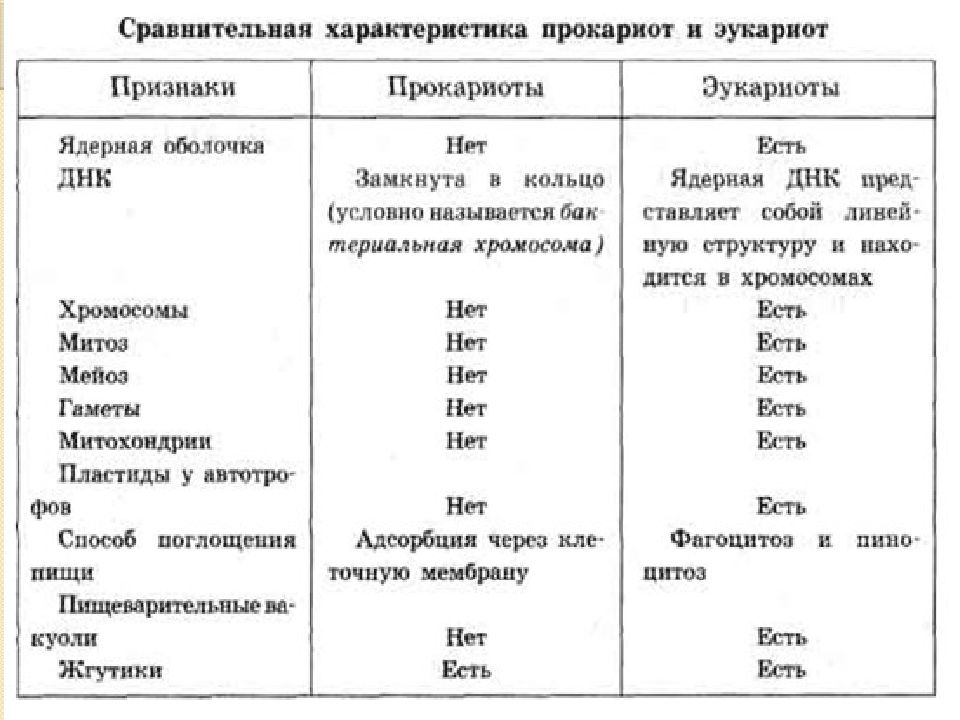

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток: прокариоты ( доядерные ) — более простые по строению и возникли в процессе эволюции раньше; эукариоты (ядерные) — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, являются эукариотическими.

Слайд 14

Прокариоты (от лат. pro — перед, до и гре ч. κάρῠον — ядро, орех) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий ).

Слайд 16

Эукариоты (эвкариоты) (от греч. ευ — хорошо, полностью и κάρῠον — ядро, орех) — организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК, прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином.

Слайд 19: Сравнение прокариотической и эукариотической клеток

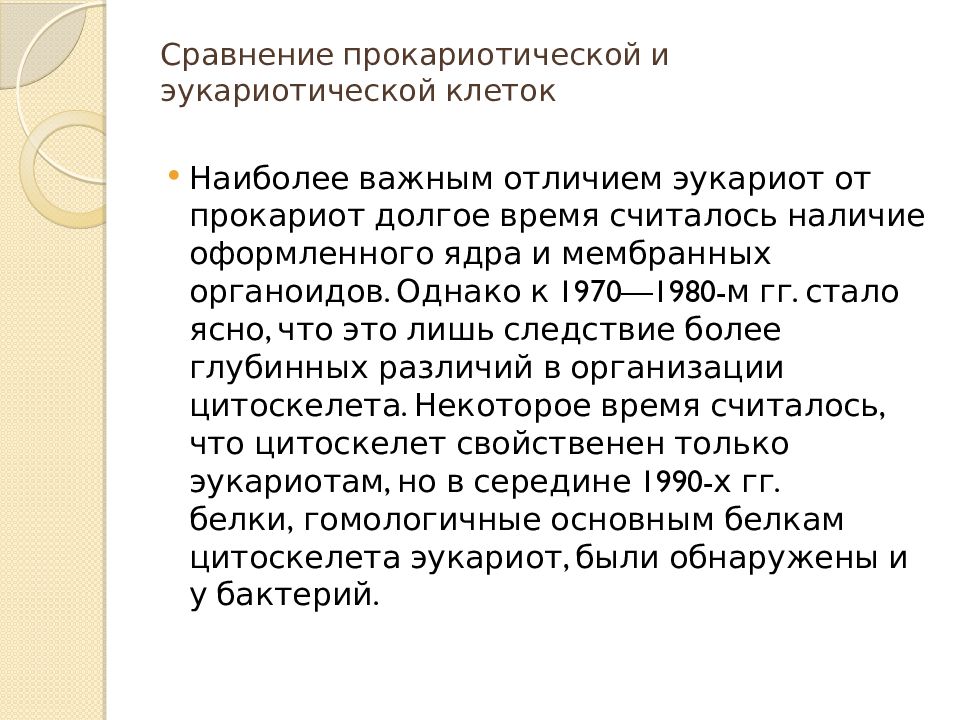

Наиболее важным отличием эукариот от прокариот долгое время считалось наличие оформленного ядра и мембранных органоидов. Однако к 1970—1980-м гг. стало ясно, что это лишь следствие более глубинных различий в организации цитоскелета. Некоторое время считалось, что цитоскелет свойственен только эукариотам, но в середине 1990-х гг. белки, гомологичные основным белкам цитоскелета эукариот, были обнаружены и у бактерий.

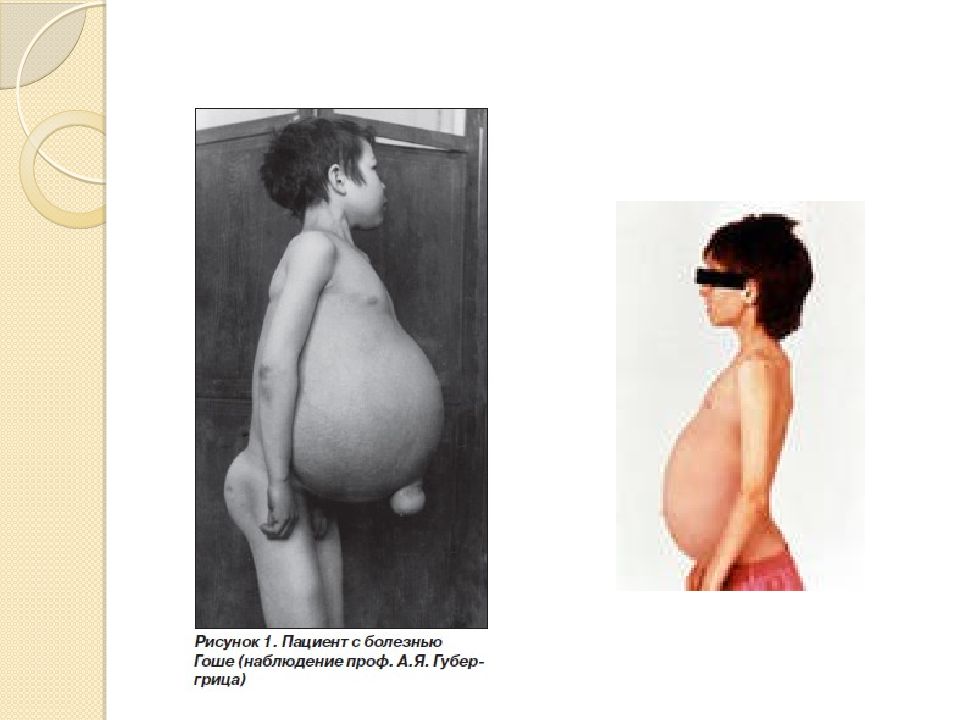

Слайд 21: Болезнь Гоше

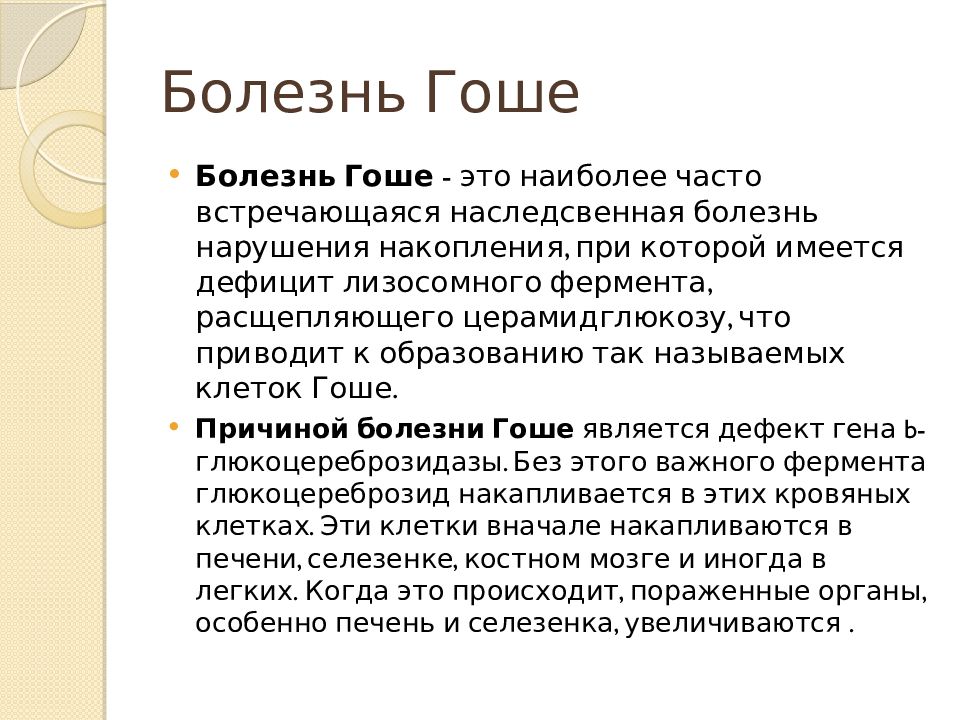

Болезнь Гоше - это наиболее часто встречающаяся наследсвенная болезнь нарушения накопления, при которой имеется дефицит лизосомного фермента, расщепляющего церамидглюкозу, что приводит к образованию так называемых клеток Гоше. Причиной болезни Гоше является дефект гена b-глюкоцереброзидазы. Без этого важного фермента глюкоцереброзид накапливается в этих кровяных клетках. Эти клетки вначале накапливаются в печени, селезенке, костном мозге и иногда в легких. Когда это происходит, пораженные органы, особенно печень и селезенка, увеличиваются.

Слайд 23

Бо ле́знь Альцге́ймера — это болезнь, при которой определенные системы клеток мозга (нейронов) как бы отмирают, что приводит к развитию старческого, или сенильного слабоумия. При болезни Альцгеймера в головном мозге происходит отложение белка в виде «сенильных бляшек» и образование так называемых нейрофибриллярных клубочков, состоящих из поврежденных нейронов, — оба этих процесса ведут к разрушению нервных путей мозга.

Слайд 24: Что происходит?

Болезнь начинается с нарастающих нарушений памяти. С нарастающей потерей воспоминаний появляется чувство растерянности, непонимания, недоумения. Постепенно человек перестает ориентироваться в месте и времени, из его памяти выпадают накопленные знания, опыт, навыки, причем забываются сначала ближайшие по времени события, а потом более отдаленные. Нарушается узнавание формы, цвета, лиц, чувство ориентации в пространстве.