Первый слайд презентации

Концептуальные Альтернативы Цивилизационному подходу Юрганов Александр Александрович к.ф.н., ассистент кафедры философии, психологии и педагогики Энгельс & Маркс Бергер & Лукман Э. Геллнер

Слайд 2: Оглавление:

Формационный подход (Маркс & Энгельс) Неомарксизм: мир-системный подход (Валлерстайн) Концепция Социального конструктивизма (Бергер, Лукман) Концепция национализма (Геллнер, Андерсон)

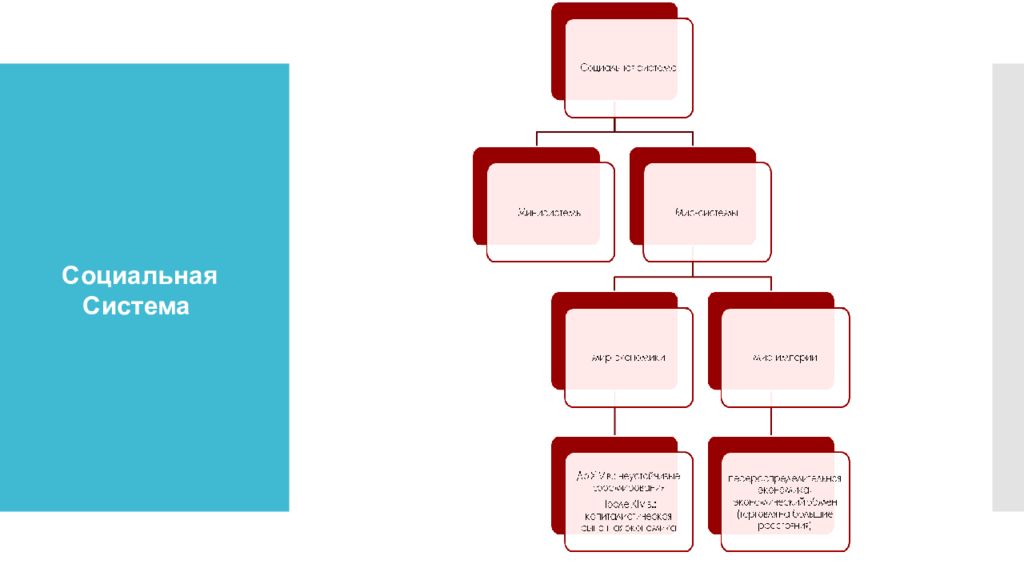

Слайд 17

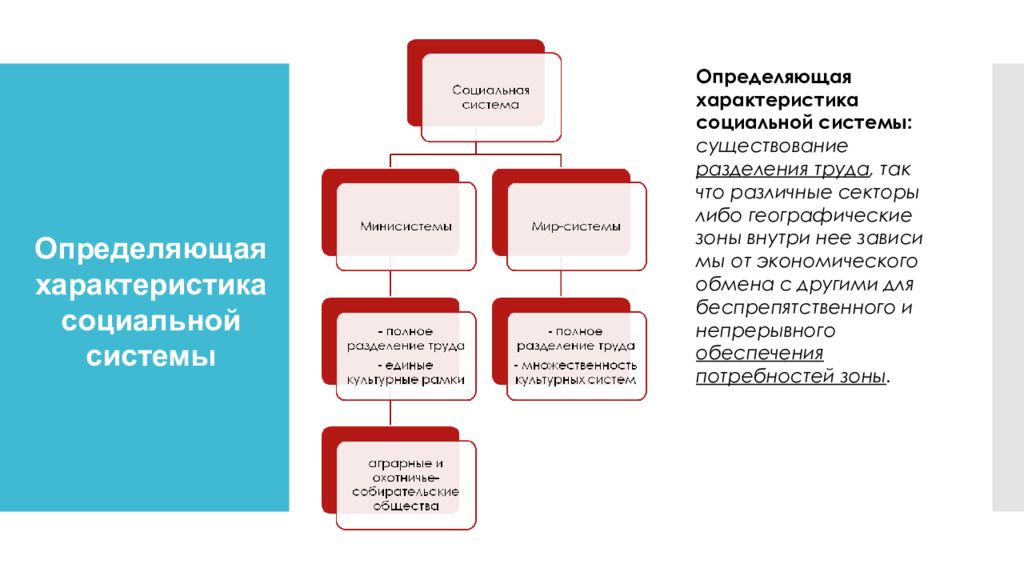

Определяющая характеристика социальной системы: существование разделения труда, так что различные секторы либо географические зоны внутри нее зависимы от экономического обмена с другими для беспрепятственного и непрерывного обеспечения потребностей зоны. Определяющая характеристика социальной системы

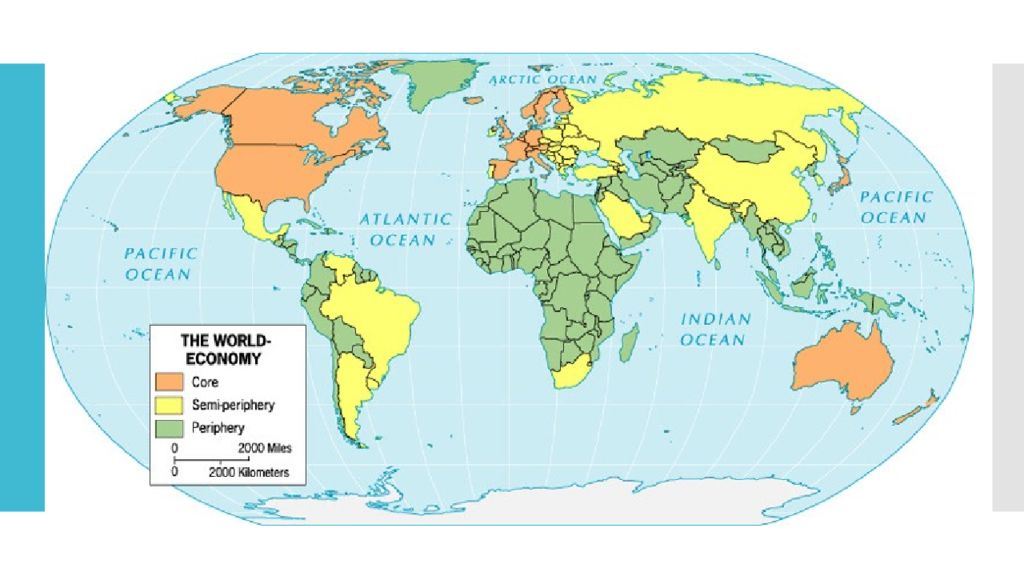

Слайд 19: Капитал.кая Мир-Экономика

Ядро/центр/сердцевина Полупериферия Периферия

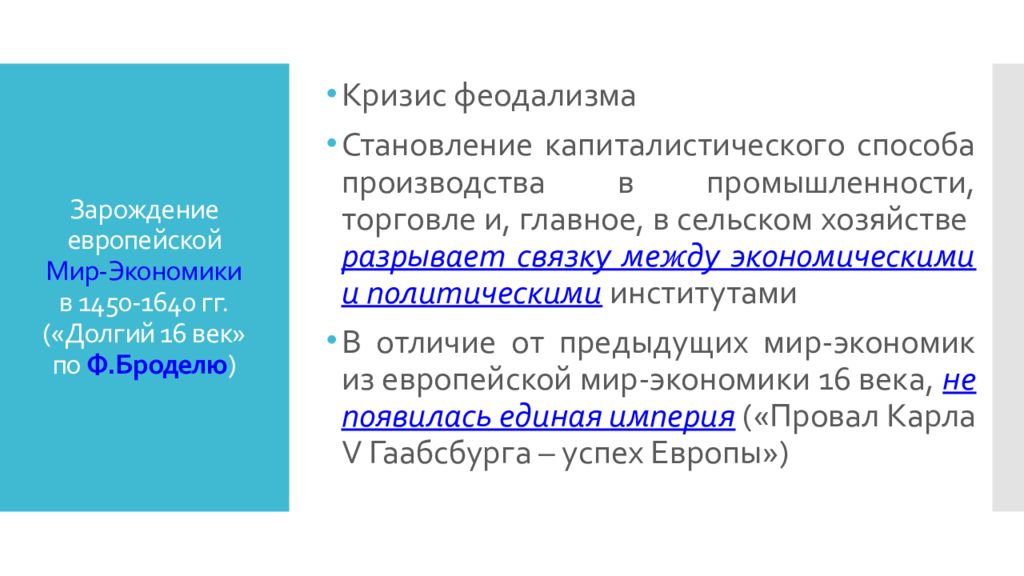

Слайд 21: Зарождение европейской Мир-Экономики в 1450-1640 гг. («Долгий 16 век» по Ф.Броделю )

Кризис феодализма Становление капиталистического способа производства в промышленности, торговле и, главное, в сельском хозяйстве разрывает связку между экономическими и политическими институтами В отличие от предыдущих мир-экономик из европейской мир-экономики 16 века, не появилась единая империя («Провал Карла V Гаабсбурга – успех Европы»)

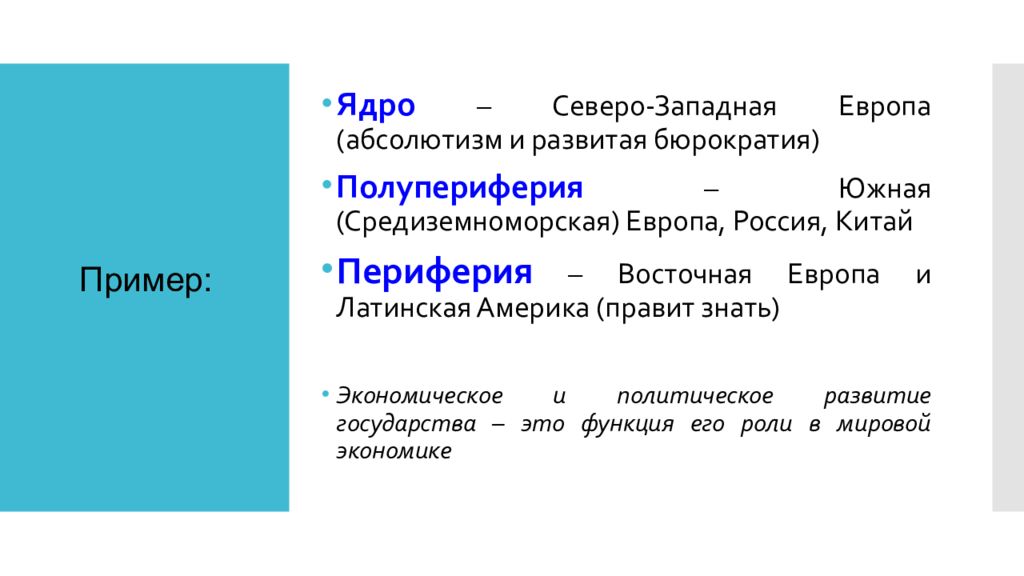

Слайд 22

Ядро – Северо-Западная Европа (абсолютизм и развитая бюрократия) Полупериферия – Южная (Средиземноморская) Европа, Россия, Китай Периферия – Восточная Европа и Латинская Америка (правит знать) Экономическое и политическое развитие государства – это функция его роли в мировой экономике Пример:

Слайд 23: Три случая гегемонии в истории капитал.ской мироэкономики

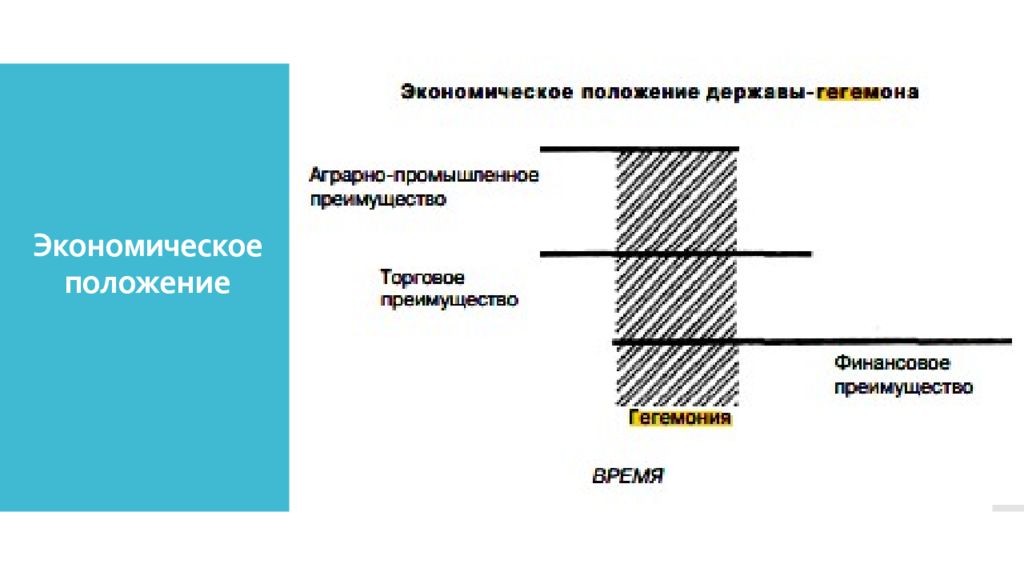

Гегемония : когда преимущество так значительно, что даже крупнейшие союзные государства являются de facto клиентельными государствами, а противостоящие крупнейшие государства ощущают свою относительную ущербность и занимают оборонительную позицию по отношению к державе-гегемону. возникает в специфических условиях и играет важную роль в историческом развитии капиталистического мира-экономики. Объединенные провинции (Голландия) в середине XVII в. ( ~ 1620—1672 гг. ) Соединенное Королевство в середине XIX в. (~ 1815— 1873 гг. ) Соединенные Штаты Америки в середине XX в. (~ 1945-1967 гг. )

Слайд 25: Идеология и политика

Глобальный « либерализм ». Защита принципов свободного движения факторов производства (товаров, капиталов и труда) по всему миру-экономике. Они старались обеспечить высокий уровень жизни для трудящихся классов своей нации, высокого по мировым стандартам соответствующего времени.

Слайд 26: Модель глобальной военной силы

Державы-гегемоны были прежде всего морскими (теперь — морскими и воздушными ) державами. На своем долгом пути к гегемонии они, казалось, очень неохотно развивали свои сухопутные силы, открыто, обсуждая потенциальное ослабление и истощение государственных доходов и человеческих ресурсов, являющиеся следствием ввязывания в войны на суше. Несмотря на это, в итоге каждая держава- гегемон приходила к выводу, что она должна развивать сильную сухопутную армию для того, чтобы противостоять главному сопернику на суше, который, казалось, собирается превратить Мир-экономику в Мир-империю.

Слайд 27: Перспективы

2000-2025/2030 – подъем Лидерство: США ⟹ Япония Усиление различий между ядром и периферией → рост мигрантов с «юга» → потрясения внутри системы → → закат либерализма, ослабление роли государства в обществе, конфликты

Слайд 28: Концепция Социального Конструктивизма (Бергер, Лукман)

Социальный Конструктивизм И Конструктивизм в Искусстве (Архитектуре) – это не одно и тоже ! Не путать! Но что-то общее есть !

Слайд 29: Авторы & Работа

«Социальное конструирование реальности» (The Social Construction of Reality, 1966)

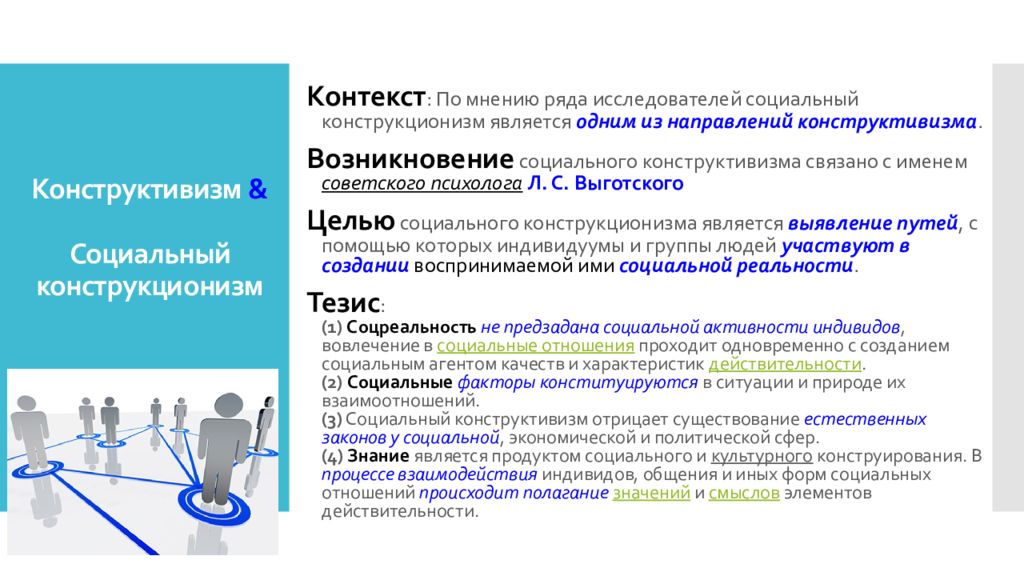

Слайд 30: Констру к тивизм & Социальный конструкционизм

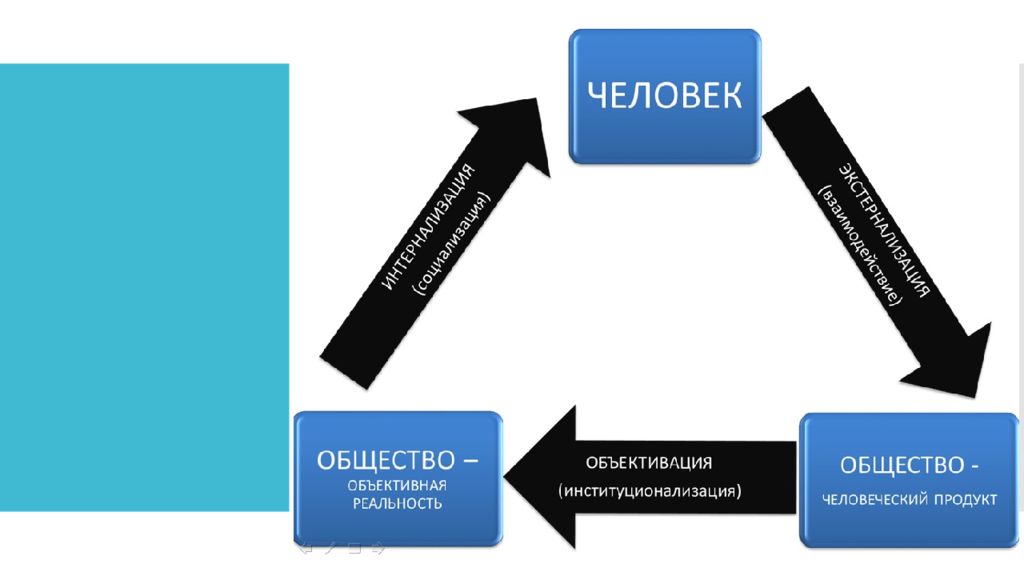

Контекст : По мнению ряда исследователей социальный конструкционизм является одним из направлений конструктивизма. Возникновение социального конструктивизма связано с именем советского психолога Л. С. Выготского Целью социального конструкционизма является выявление путей, с помощью которых индивидуумы и группы людей участвуют в создании воспринимаемой ими социальной реальности. Тезис : (1) Соцреальность не предзадана социальной активности индивидов, вовлечение в социальные отношения проходит одновременно с созданием социальным агентом качеств и характеристик действительности. (2) Социальные факторы конституируются в ситуации и природе их взаимоотношений. (3) Социальный конструктивизм отрицает существование естественных законов у социальной, экономической и политической сфер. (4) Знание является продуктом социального и культурного конструирования. В процессе взаимодействия индивидов, общения и иных форм социальных отношений происходит полагание значений и смыслов элементов действительности.

Слайд 31

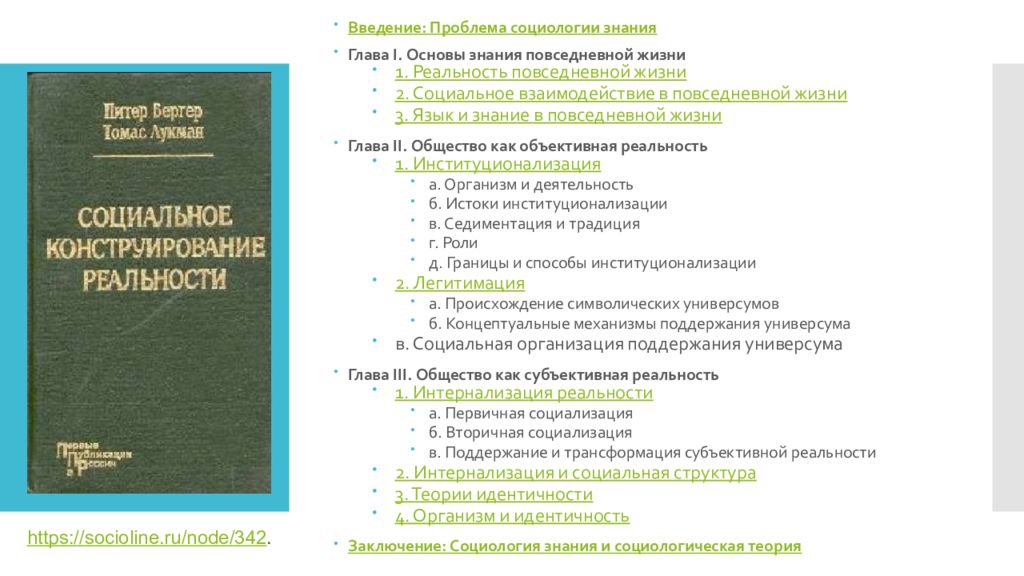

Введение: Проблема социологии знания Глава I. Основы знания повседневной жизни 1. Реальность повседневной жизни 2. Социальное взаимодействие в повседневной жизни 3. Язык и знание в повседневной жизни Глава II. Общество как объективная реальность 1. Институционализация а. Организм и деятельность б. Истоки институционализации в. Седиментация и традиция г. Роли д. Границы и способы институционализации 2. Легитимация а. Происхождение символических универсумов б. Концептуальные механизмы поддержания универсума в. Социальная организация поддержания универсума Глава III. Общество как субъективная реальность 1. Интернализация реальности а. Первичная социализация б. Вторичная социализация в. Поддержание и трансформация субъективной реальности 2. Интернализация и социальная структура 3. Теории идентичности 4. Организм и идентичность Заключение: Социология знания и социологическая теория https://socioline.ru/node/342.

Слайд 48: Основные вопросы

Национализм : основные подходы к определению феномена. Основные этапы эволюции национализма.

Слайд 50: Впервые термин «национализм» был введен в 1798 г. немецким рационалистом Адамом Вейсхауптом

Слайд 51: Ганс Кон:

Н ационализм – “состояние ума, акт сознания преобладающего большинства какого-либо народа, убежденного, что высшей ценностью личности является национальное государство ”.

Слайд 52: Э. Смит:

Национализм – это “идеологическое достижение и установление автономии, сплоченности и индивидуальности социальной группы, часть членов которой видит себя реальной или потенциальной нацией”.

Слайд 53: Хью Сетон-Уотсон:

" Никакой научной дефиниции национализма нет. “национализм сегодня представляет собой легитимизирующий принцип политики и создания государств, никакой другой принцип не пользуется сопоставимой лояльностью человечества”.

Слайд 54: Б. Андерсон сформулировал три парадокса, которые ставят в тупик исследователей национализма:

1) Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, - и субъективная их древность в глазах националиста, с другой (К. Поппер: “нация являет собой общность людей, объединенных не своим происхождением, а общим ошибочным взглядом на свое происхождение”).

Слайд 55: Б. Андерсон сформулировал три парадокса, которые ставят в тупик исследователей национализма:

2) С одной стороны, формальная универсальность национальности как социокультурного понятия – и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее конкретных проявлений.

Слайд 56: Б. Андерсон сформулировал три парадокса, которые ставят в тупик исследователей национализма:

3) С одной стороны, “ политическое ” могущество национализмов – и, с другой, их философская нищета и даже внутренняя несогласованность.

Слайд 57: Парадокс В.А.Ачкасов:

4) Национализм стремится одновременно уничтожить различия внутри нации, добиваясь ее культурной однородности, и умножить число суверенных сущностей.

Слайд 59: Основные этапы развития национализма - по Э.Хобсбауму -

(а) Либеральный (территориальный) национализм (1789 – 1870 гг.). (б) Лингвистический (культурный) национализм (1870 – 1918 гг.). (в) Этнический (расовый) национализм (1918 – 1950 гг.). (г) Современный национализм (с 1950 гг.).

Слайд 60: (а) Либеральный ( территориальный ) национализм (1789 – 1870 гг.)

Сформировался в период Великой Французской и Американской революций. Нация связана с понятием прав человека и с принципом суверенитета народа. Из принципа прав человека вытекало, что нация должна состоять из равноправных граждан и что она не совместима с сословным делением общества. Принцип суверенитета народа постулировал право каждого народа на национальное самоопределение, т.е. право самим распоряжаться своей судьбой.

Слайд 61: Лингвистический национализм отличается от либерального в трех основных пунктах:

1) он отбросил “принцип порога” (принцип разумной достаточности и деления народов на “исторические и неисторические”). С этого времени любая народность, которая считала себя нацией, могла добиваться права на самоопределение вплоть до создания собственного государства.

Слайд 62: Лингвистический национализм отличается от либерального в трех основных пунктах:

2) все более важными, решающими критериями национальной государственности становились этнос и язык (“Нация живет в своем языке”).

Слайд 63: Лингвистический национализм отличается от либерального в трех основных пунктах:

резкий сдвиг вправо, “к нации и флагу”, т.е. движение за великодержавное развитие национальных государств. (Идея создания “Великой Германии”; идея реванша Франции и т.п.)

Слайд 64: (в) Этнический (расовый) национализм (1918 – 1950 гг.)

Массовый характер национализм получает в результате Первой и Второй мировых войн. Распространение идеологии фашизма.

Слайд 65: (г) Современный национализм (с 1950 гг.)

Спад национализма произошел после 2-й мировой войны. Связан с обретением независимости колониальных владений в Азии и Африке и распадом колониальной системы в целом.

Слайд 66: Этнический парадокс современности

В конце ХХ в. начинаются процессы национального возрождения, что привело к возрастанию числа этнических конфликтов и распаду некоторых государств (СССР, Чехословакия). Этнический парадокс современности связывают с реакцией на процессы модернизации и глобализации.

Слайд 67: Литература

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. - М., 2001. Геллнер Э. Нации и национализм. - М., 1991. Нации и национализм. - М., 2002. Смит Э. Национализм и модернизм. - М., 2004. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. - СПб., 1998. Этнос и политика: Хрестоматия. - М., 2000.