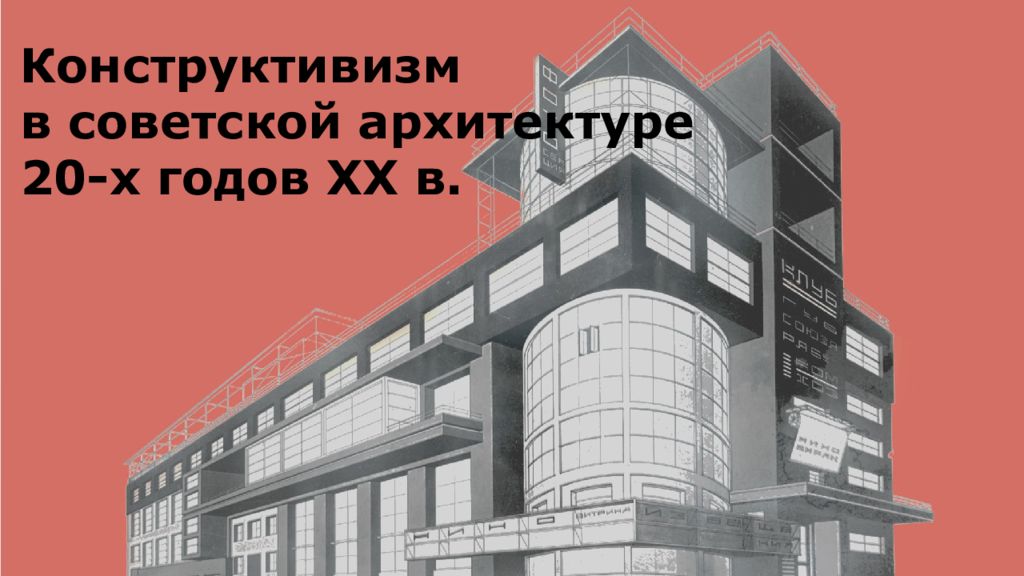

Слайд 2

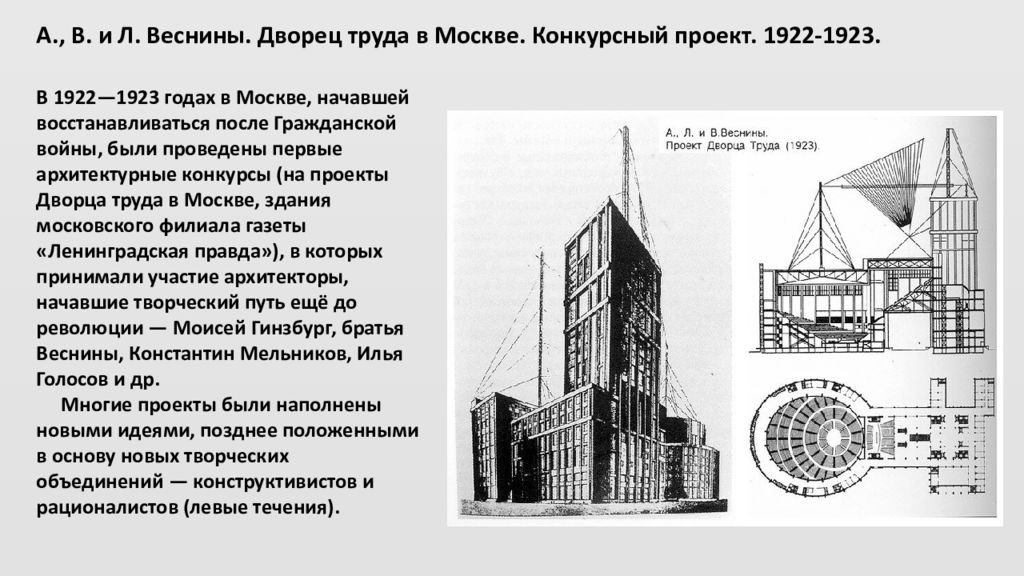

В 1922—1923 годах в Москве, начавшей восстанавливаться после Гражданской войны, были проведены первые архитектурные конкурсы (на проекты Дворца труда в Москве, здания московского филиала газеты «Ленинградская правда»), в которых принимали участие архитекторы, начавшие творческий путь ещё до революции — Моисей Гинзбург, братья Веснины, Константин Мельников, Илья Голосов и др. Многие проекты были наполнены новыми идеями, позднее положенными в основу новых творческих объединений — конструктивистов и рационалистов (левые течения). А., В. и Л. Веснины. Дворец труда в Москве. Конкурсный проект. 1922-1923.

Слайд 3

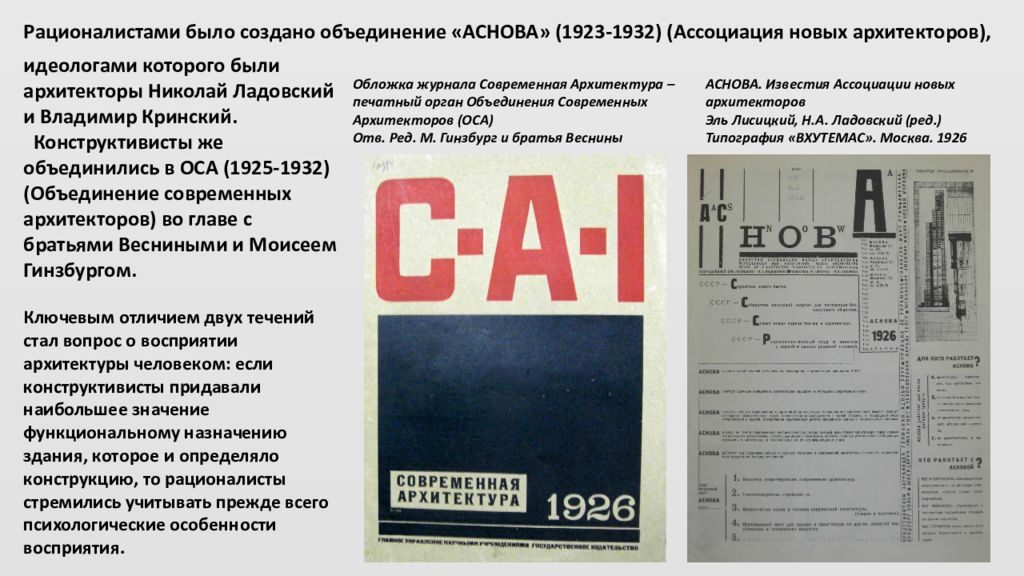

Обложка журнала Современная Архитектура – печатный орган Объединения Современных Архитекторов (ОСА) Отв. Ред. М. Гинзбург и братья Веснины АСНОВА. Известия Ассоциации новых архитекторов Эль Лисицкий, Н.А. Ладовский (ред.) Типография «ВХУТЕМАС». Москва. 1926 идеологами которого были архитекторы Николай Ладовский и Владимир Кринский. Конструктивисты же объединились в ОСА (1925-1932) (Объединение современных архитекторов) во главе с братьями Весниными и Моисеем Гинзбургом. Ключевым отличием двух течений стал вопрос о восприятии архитектуры человеком: если конструктивисты придавали наибольшее значение функциональному назначению здания, которое и определяло конструкцию, то рационалисты стремились учитывать прежде всего психологические особенности восприятия. Рационалистами было создано объединение «АСНОВА» (1923-1932) (Ассоциация новых архитекторов),

Слайд 4

Александра Веснина принято считать лидером архитектурного конструктивизма. Он выступал за современную функциональную архитектуру, новую бытовую вещь и рационализацию художественного труда. Веснин не только архитектор, но и театральный декоратор, живописец. Веснин создал так называемое "кредо" раннего конструктивизма, отличающее его от производственного искусства. Оно отличается вниманием художника к проблемам формообразования. Веснин провозглашает конструктивную целесообразность формы, но в то же время говорит о влиянии на форму всего духа современной жизни, признает важность изучения формальных элементов. Александр Веснин (1883 —1959)

Слайд 5

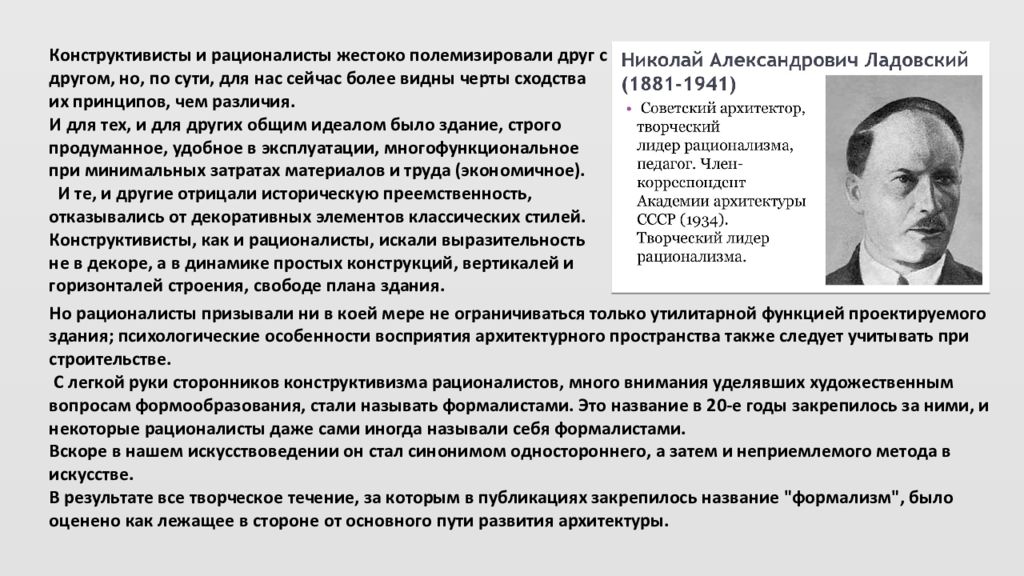

Конструктивисты и рационалисты жестоко полемизировали друг с другом, но, по сути, для нас сейчас более видны черты сходства их принципов, чем различия. И для тех, и для других общим идеалом было здание, строго продуманное, удобное в эксплуатации, многофункциональное при минимальных затратах материалов и труда (экономичное). И те, и другие отрицали историческую преемственность, отказывались от декоративных элементов классических стилей. Конструктивисты, как и рационалисты, искали выразительность не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения, свободе плана здания. Но рационалисты призывали ни в коей мере не ограничиваться только утилитарной функцией проектируемого здания; психологические особенности восприятия архитектурного пространства также следует учитывать при строительстве. С легкой руки сторонников конструктивизма рационалистов, много внимания уделявших художественным вопросам формообразования, стали называть формалистами. Это название в 20-е годы закрепилось за ними, и некоторые рационалисты даже сами иногда называли себя формалистами. Вскоре в нашем искусствоведении он стал синонимом одностороннего, а затем и неприемлемого метода в искусстве. В результате все творческое течение, за которым в публикациях закрепилось название "формализм", было оценено как лежащее в стороне от основного пути развития архитектуры.

Слайд 6

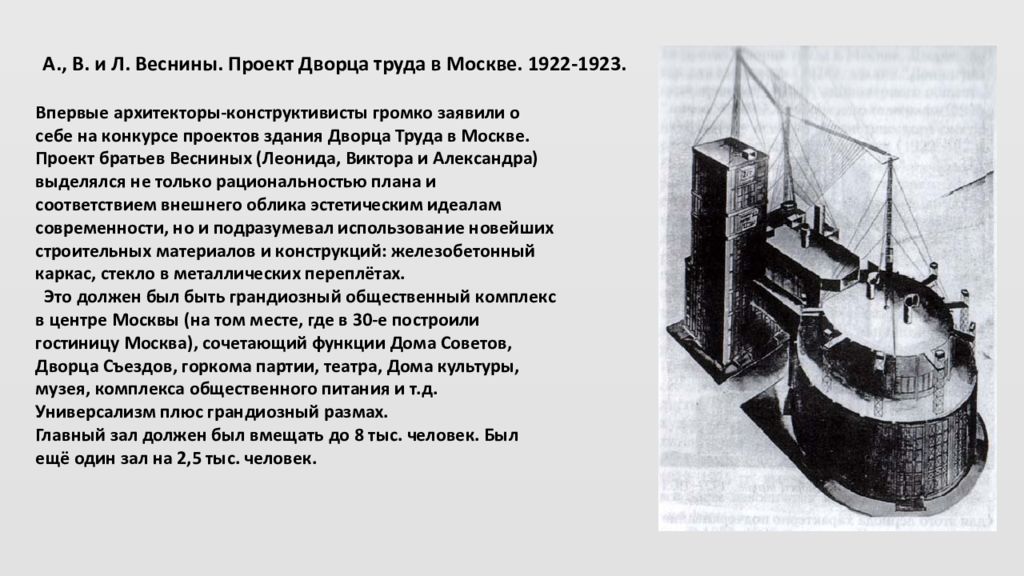

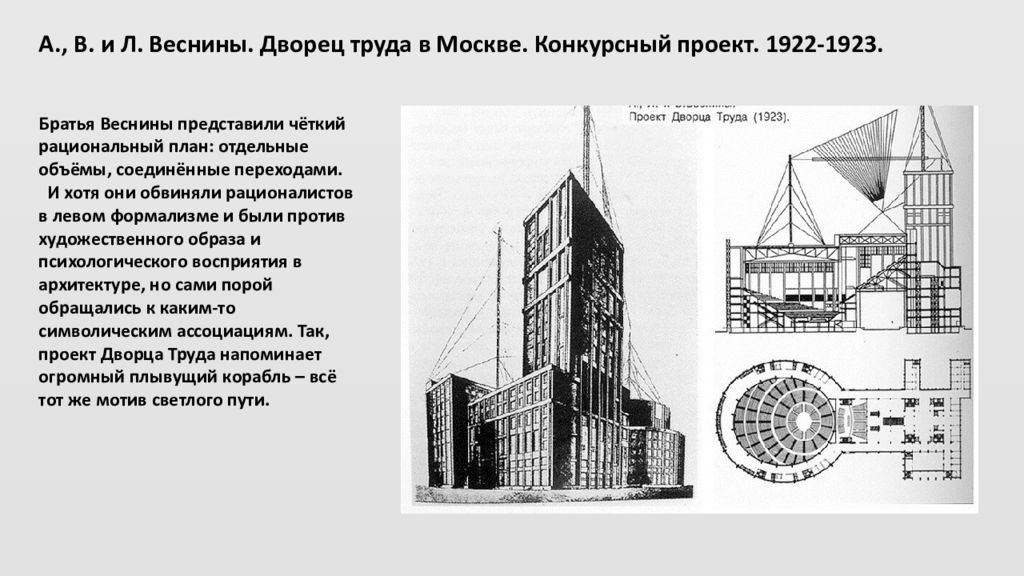

Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект братьев Весниных (Леонида, Виктора и Александра) выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций: железобетонный каркас, стекло в металлических переплётах. Это должен был быть грандиозный общественный комплекс в центре Москвы (на том месте, где в 30-е построили гостиницу Москва), сочетающий функции Дома Советов, Дворца Съездов, горкома партии, театра, Дома культуры, музея, комплекса общественного питания и т.д. Универсализм плюс грандиозный размах. Главный зал должен был вмещать до 8 тыс. человек. Был ещё один зал на 2,5 тыс. человек. А., В. и Л. Веснины. Проект Дворца труда в Москве. 1922-1923.

Слайд 7

Братья Веснины представили чёткий рациональный план: отдельные объёмы, соединённые переходами. И хотя они обвиняли рационалистов в левом формализме и были против художественного образа и психологического восприятия в архитектуре, но сами порой обращались к каким-то символическим ассоциациям. Так, проект Дворца Труда напоминает огромный плывущий корабль – всё тот же мотив светлого пути. А., В. и Л. Веснины. Дворец труда в Москве. Конкурсный проект. 1922-1923.

Слайд 8

Такие же новые материалы и конструкции в проекте здания «Ленинградской правды» в Москве на Страстной площади. Крохотный участок 6х6 м, помещения располагаются по вертикали. 6 этажей (каждый этаж – одно помещение). Одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений. Декор украшательства отвергнут. Теперь украшать архитектуру стали функциональные элементы современного города, которые раньше только дополняли её или находились рядом. Это вывески, витрины (огромная наклонная витрина должна была дополняться установкой для световой рекламы, экраном-часами), наружные лифты, антенны, громкоговоритель. Синтез архитектуры с текстами и техническими элементами благоустройства. Братья Веснины. Здание газеты "Ленинградская правда" в Москве. Конкурсный проект. 1924

Слайд 9

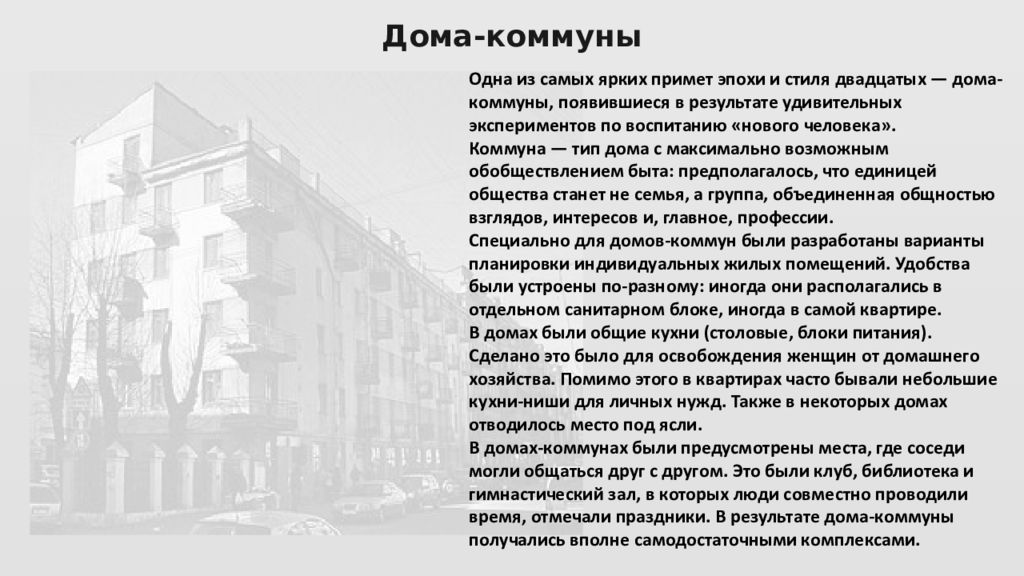

Дома-коммуны Одна из самых ярких примет эпохи и стиля двадцатых — дома-коммуны, появившиеся в результате удивительных экспериментов по воспитанию «нового человека». Коммуна — тип дома с максимально возможным обобществлением быта: предполагалось, что единицей общества станет не семья, а группа, объединенная общностью взглядов, интересов и, главное, профессии. Специально для домов-коммун были разработаны варианты планировки индивидуальных жилых помещений. Удобства были устроены по-разному: иногда они располагались в отдельном санитарном блоке, иногда в самой квартире. В домах были общие кухни (столовые, блоки питания). Сделано это было для освобождения женщин от домашнего хозяйства. Помимо этого в квартирах часто бывали небольшие кухни-ниши для личных нужд. Также в некоторых домах отводилось место под ясли. В домах-коммунах были предусмотрены места, где соседи могли общаться друг с другом. Это были клуб, библиотека и гимнастический зал, в которых люди совместно проводили время, отмечали праздники. В результате дома-коммуны получались вполне самодостаточными комплексами.

Слайд 10

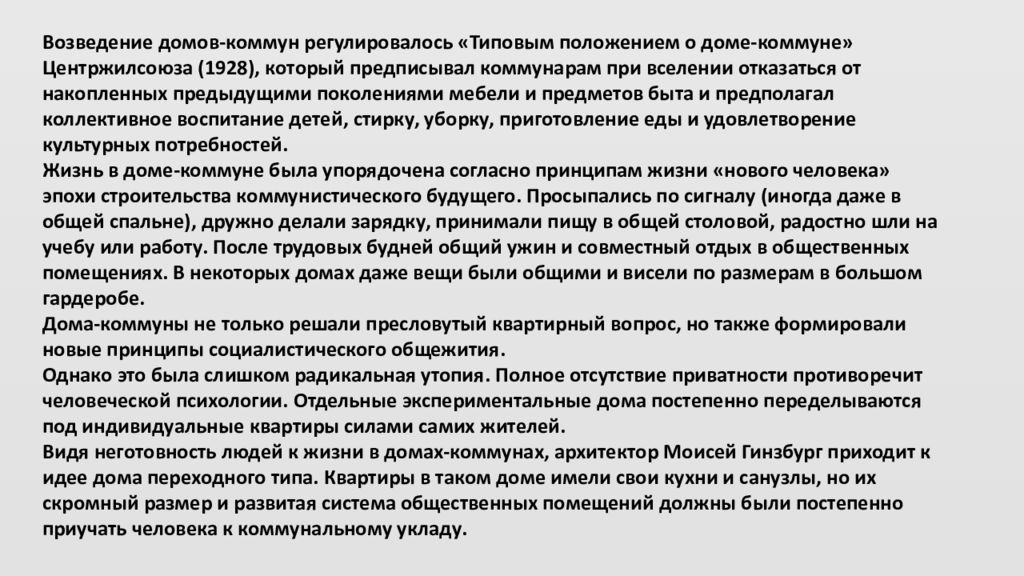

Возведение домов-коммун регулировалось «Типовым положением о доме-коммуне» Центржилсоюза (1928), который предписывал коммунарам при вселении отказаться от накопленных предыдущими поколениями мебели и предметов быта и предполагал коллективное воспитание детей, стирку, уборку, приготовление еды и удовлетворение культурных потребностей. Жизнь в доме-коммуне была упорядочена согласно принципам жизни «нового человека» эпохи строительства коммунистического будущего. Просыпались по сигналу (иногда даже в общей спальне), дружно делали зарядку, принимали пищу в общей столовой, радостно шли на учебу или работу. После трудовых будней общий ужин и совместный отдых в общественных помещениях. В некоторых домах даже вещи были общими и висели по размерам в большом гардеробе. Дома-коммуны не только решали пресловутый квартирный вопрос, но также формировали новые принципы социалистического общежития. Однако это была слишком радикальная утопия. Полное отсутствие приватности противоречит человеческой психологии. Отдельные экспериментальные дома постепенно переделываются под индивидуальные квартиры силами самих жителей. Видя неготовность людей к жизни в домах-коммунах, архитектор Моисей Гинзбург приходит к идее дома переходного типа. Квартиры в таком доме имели свои кухни и санузлы, но их скромный размер и развитая система общественных помещений должны были постепенно приучать человека к коммунальному укладу.

Слайд 11

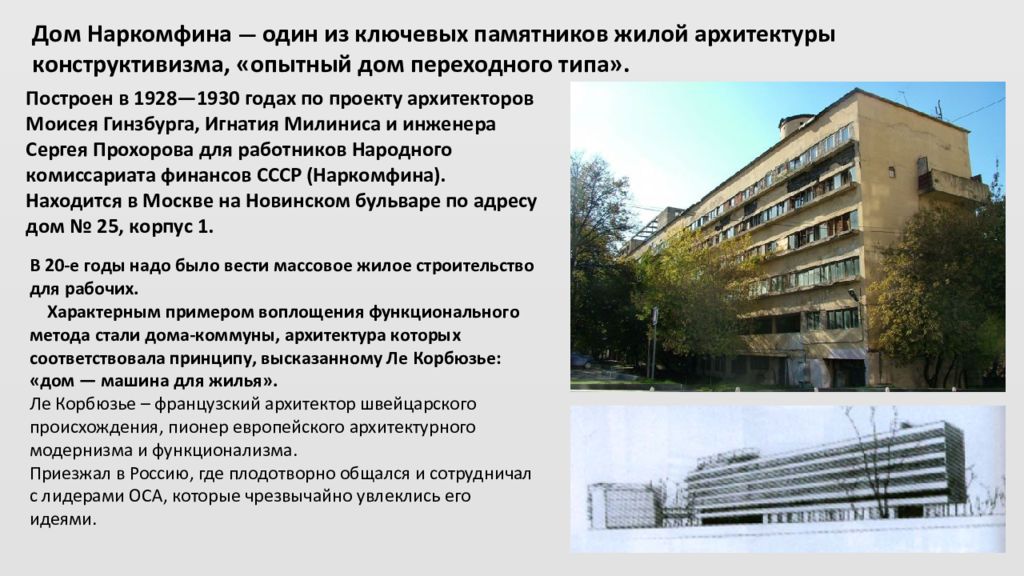

В 20-е годы надо было вести массовое жилое строительство для рабочих. Характерным примером воплощения функционального метода стали дома-коммуны, архитектура которых соответствовала принципу, высказанному Ле Корбюзье: «дом — машина для жилья». Ле Корбюзье – французский архитектор швейцарского происхождения, пионер европейского архитектурного модернизма и функционализма. Приезжал в Россию, где плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА, которые чрезвычайно увлеклись его идеями. Построен в 1928—1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга, Игнатия Милиниса и инженера Сергея Прохорова для работников Народного комиссариата финансов СССР ( Наркомфина ). Находится в Москве на Новинском бульваре по адресу дом № 25, корпус 1. Дом Наркомфина — один из ключевых памятников жилой архитектуры конструктивизма, «опытный дом переходного типа».

Слайд 12

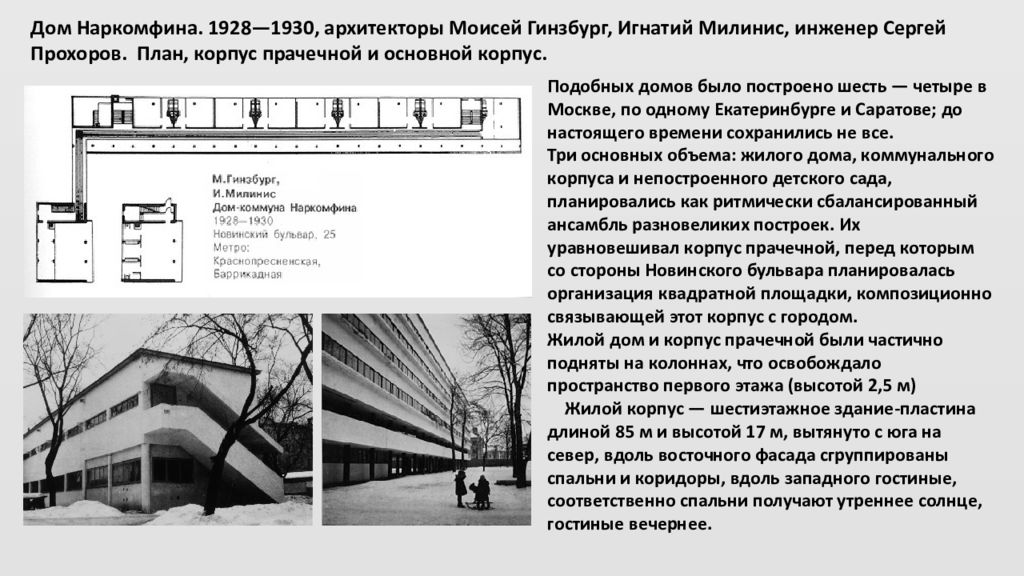

Подобных домов было построено шесть — четыре в Москве, по одному Екатеринбурге и Саратове; до настоящего времени сохранились не все. Три основных объема: жилого дома, коммунального корпуса и непостроенного детского сада, планировались как ритмически сбалансированный ансамбль разновеликих построек. Их уравновешивал корпус прачечной, перед которым со стороны Новинского бульвара планировалась организация квадратной площадки, композиционно связывающей этот корпус с городом. Жилой дом и корпус прачечной были частично подняты на колоннах, что освобождало пространство первого этажа (высотой 2,5 м) Жилой корпус — шестиэтажное здание-пластина длиной 85 м и высотой 17 м, вытянуто с юга на север, вдоль восточного фасада сгруппированы спальни и коридоры, вдоль западного гостиные, соответственно спальни получают утреннее солнце, гостиные вечернее. Дом Наркомфина. 1928—1930, архитекторы Моисей Гинзбург, Игнатий Милинис, инженер Сергей Прохоров. План, корпус прачечной и основной корпус.

Слайд 13

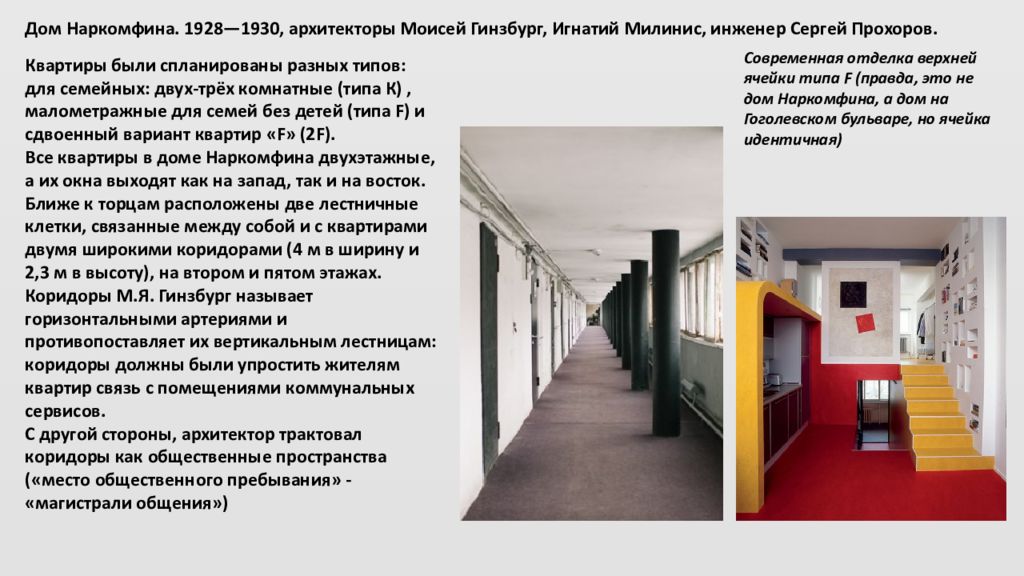

Квартиры были спланированы разных типов: для семейных: двух-трёх комнатные ( типа К ), малометражные для семей без детей ( типа F) и сдвоенный вариант квартир « F» (2 F ). Все квартиры в доме Наркомфина двухэтажные, а их окна выходят как на запад, так и на восток. Ближе к торцам расположены две лестничные клетки, связанные между собой и с квартирами двумя широкими коридорами (4 м в ширину и 2,3 м в высоту), на втором и пятом этажах. Коридоры М.Я. Гинзбург называет горизонтальными артериями и противопоставляет их вертикальным лестницам: коридоры должны были упростить жителям квартир связь с помещениями коммунальных сервисов. С другой стороны, архитектор трактовал коридоры как общественные пространства («место общественного пребывания» - «магистрали общения») Современная отделка верхней ячейки типа F (правда, это не дом Наркомфина, а дом на Гоголевском бульваре, но ячейка идентичная) Дом Наркомфина. 1928—1930, архитекторы Моисей Гинзбург, Игнатий Милинис, инженер Сергей Прохоров.

Слайд 14

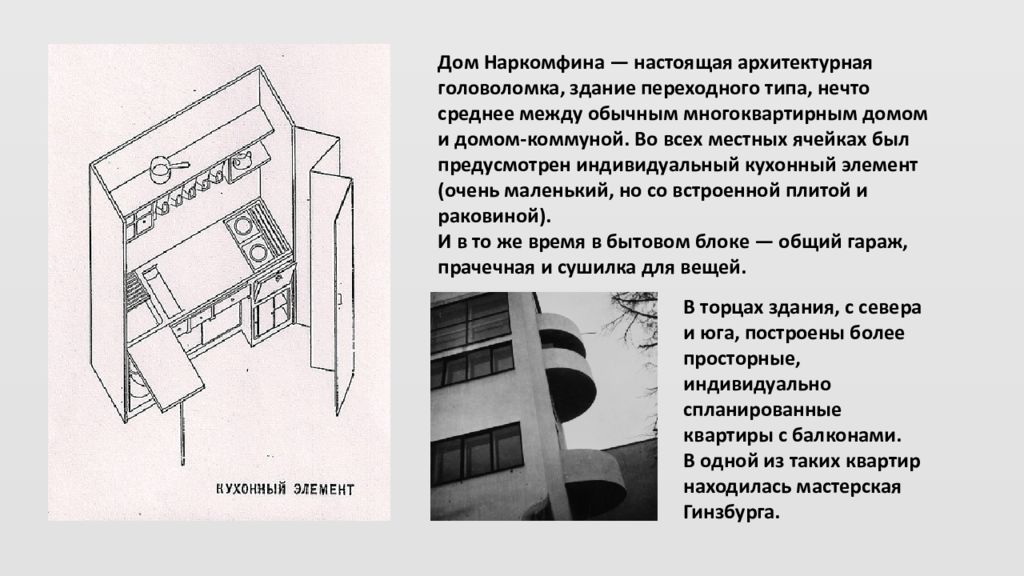

Дом Наркомфина — настоящая архитектурная головоломка, здание переходного типа, нечто среднее между обычным многоквартирным домом и домом-коммуной. Во всех местных ячейках был предусмотрен индивидуальный кухонный элемент (очень маленький, но со встроенной плитой и раковиной). И в то же время в бытовом блоке — общий гараж, прачечная и сушилка для вещей. В торцах здания, с севера и юга, построены более просторные, индивидуально спланированные квартиры с балконами. В одной из таких квартир находилась мастерская Гинзбурга.

Слайд 15

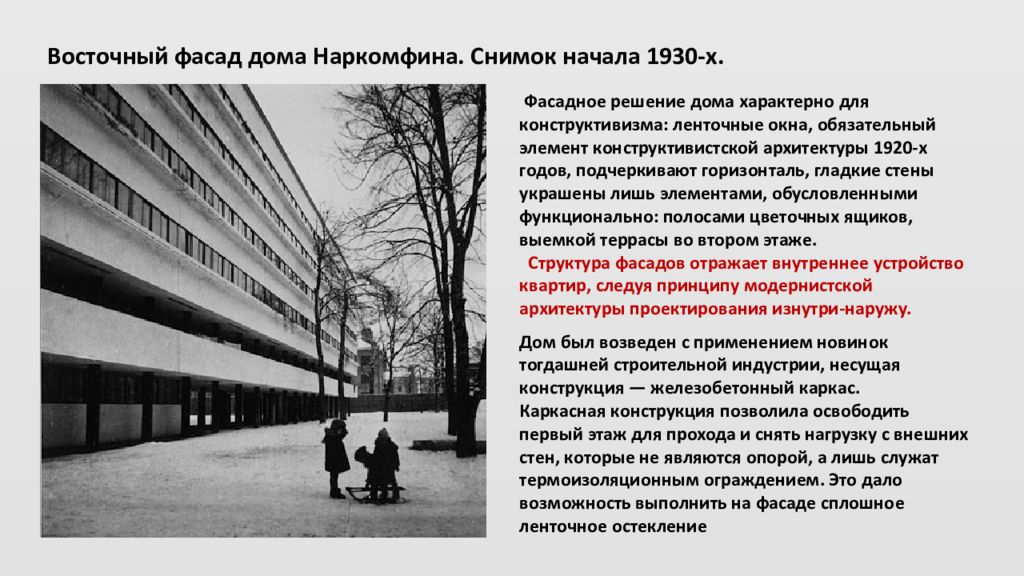

Фасадное решение дома характерно для конструктивизма: ленточные окна, обязательный элемент конструктивистской архитектуры 1920-х годов, подчеркивают горизонталь, гладкие стены украшены лишь элементами, обусловленными функционально: полосами цветочных ящиков, выемкой террасы во втором этаже. Структура фасадов отражает внутреннее устройство квартир, следуя принципу модернистской архитектуры проектирования изнутри-наружу. Дом был возведен с применением новинок тогдашней строительной индустрии, несущая конструкция — железобетонный каркас. Каркасная конструкция позволила освободить первый этаж для прохода и снять нагрузку с внешних стен, которые не являются опорой, а лишь служат термоизоляционным ограждением. Это дало возможность выполнить на фасаде сплошное ленточное остекление Восточный фасад дома Наркомфина. Снимок начала 1930-х.

Слайд 16

Недавно закончилась реставрация Дома Наркомфина, которой руководил архитектор Алексей Гинзбург, внук создателя самого проекта. Здание осталось жилым — все квартиры давно распроданы, а на плоской крыше восстановлены солярий и терраса. Вскоре здесь появится и общественное пространство, задуманное ещё в изначальном проекте. Более 80-ти лет дом на Новинском бульваре был в аварийном состоянии. Отреставрированный Дом Наркомфина. 2019 - 2020

Слайд 17

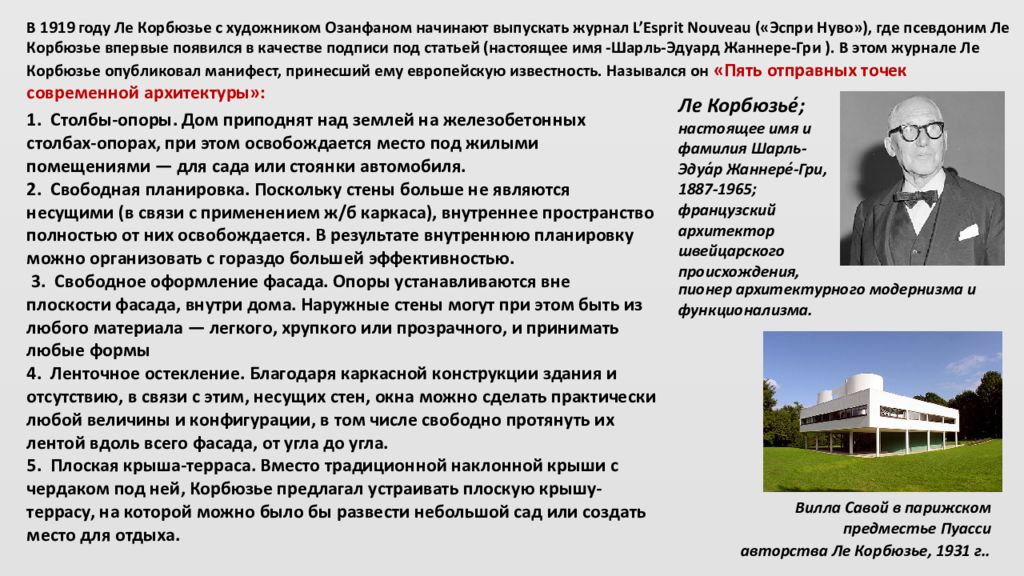

1. Столбы-опоры. Дом приподнят над землей на железобетонных столбах-опорах, при этом освобождается место под жилыми помещениями — для сада или стоянки автомобиля. 2. Свободная планировка. Поскольку стены больше не являются несущими (в связи с применением ж/б каркаса), внутреннее пространство полностью от них освобождается. В результате внутреннюю планировку можно организовать с гораздо большей эффективностью. 3. Свободное оформление фасада. Опоры устанавливаются вне плоскости фасада, внутри дома. Наружные стены могут при этом быть из любого материала — легкого, хрупкого или прозрачного, и принимать любые формы 4. Ленточное остекление. Благодаря каркасной конструкции здания и отсутствию, в связи с этим, несущих стен, окна можно сделать практически любой величины и конфигурации, в том числе свободно протянуть их лентой вдоль всего фасада, от угла до угла. 5. Плоская крыша-терраса. Вместо традиционной наклонной крыши с чердаком под ней, Корбюзье предлагал устраивать плоскую крышу-террасу, на которой можно было бы развести небольшой сад или создать место для отдыха. Вилла Савой в парижском предместье Пуасси авторства Ле Корбюзье, 1931 г.. В 1919 году Ле Корбюзье с художником Озанфаном начинают выпускать журнал L’Esprit Nouveau (« Эспри Нуво »), где псевдоним Ле Корбюзье впервые появился в качестве подписи под статьей (настоящее имя -Шарль-Эдуард Жаннере-Гри ). В этом журнале Ле Корбюзье опубликовал манифест, принесший ему европейскую известность. Назывался он «Пять отправных точек современной архитектуры»: Ле Корбюзье́ ; настоящее имя и фамилия Шарль-Эдуа́р Жаннере ́- Гри, 1887-1965; французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма.

Слайд 18

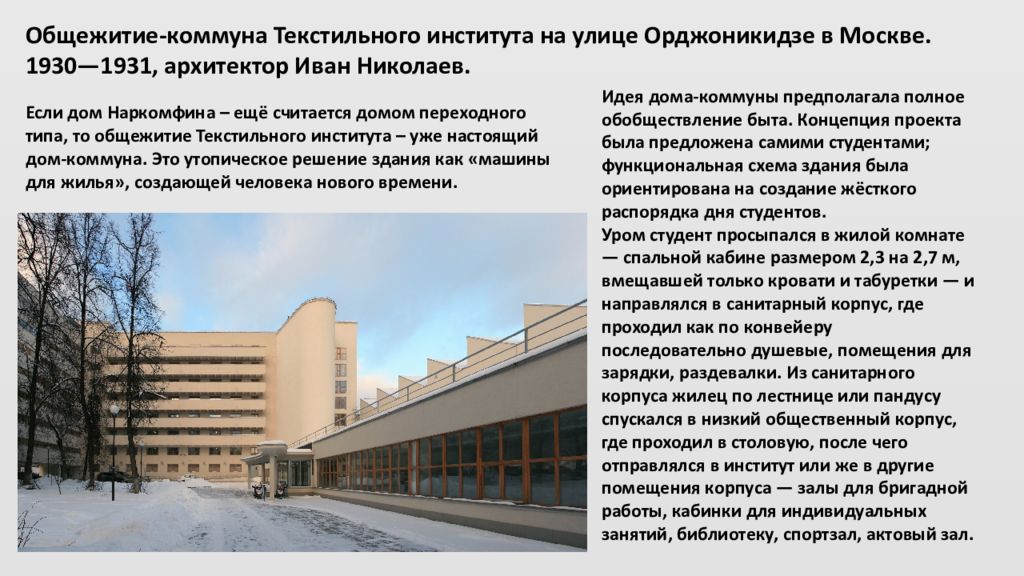

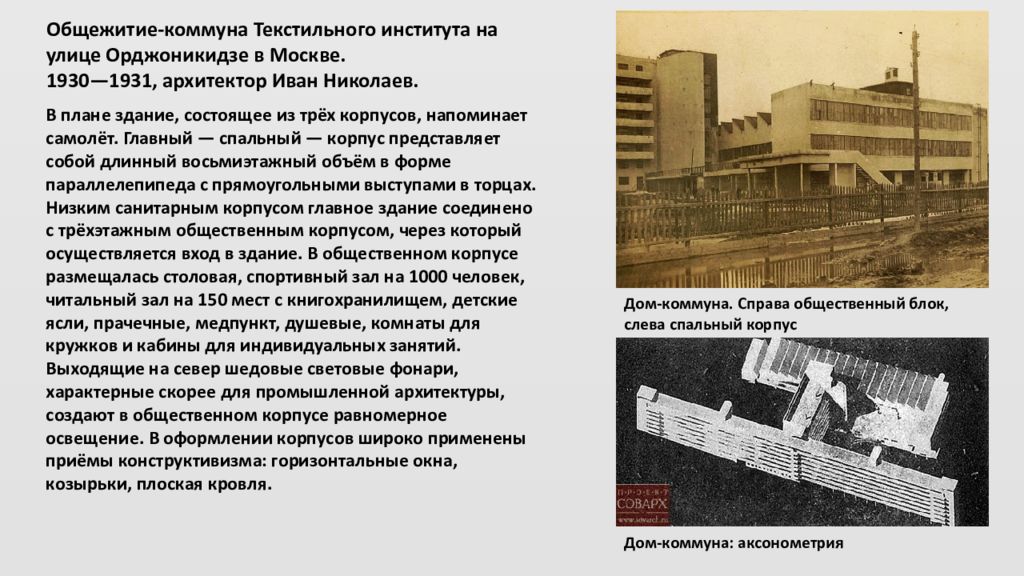

В 20-е годы XX века «пять принципов Ле Корбюзье» в новой архитектуре стали отправным пунктом в творчестве для многих новых советских архитекторов-конструктивистов, в числе которых и М. Гинзбург, и братья Веснины, и И. Николаев и т.д. Общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. Автором проекта, реализованного в 1930—1931 годах, был специализировавшийся преимущественно на промышленной архитектуре Иван Николаев.

Слайд 19

Идея дома-коммуны предполагала полное обобществление быта. Концепция проекта была предложена самими студентами; функциональная схема здания была ориентирована на создание жёсткого распорядка дня студентов. Уром студент просыпался в жилой комнате — спальной кабине размером 2,3 на 2,7 м, вмещавшей только кровати и табуретки — и направлялся в санитарный корпус, где проходил как по конвейеру последовательно душевые, помещения для зарядки, раздевалки. Из санитарного корпуса жилец по лестнице или пандусу спускался в низкий общественный корпус, где проходил в столовую, после чего отправлялся в институт или же в другие помещения корпуса — залы для бригадной работы, кабинки для индивидуальных занятий, библиотеку, спортзал, актовый зал. Общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. 1930—1931, архитектор Иван Николаев. Если дом Наркомфина – ещё считается домом переходного типа, то общежитие Текстильного института – уже настоящий дом-коммуна. Это утопическое решение здания как «машины для жилья», создающей человека нового времени.

Слайд 20

В плане здание, состоящее из трёх корпусов, напоминает самолёт. Главный — спальный — корпус представляет собой длинный восьмиэтажный объём в форме параллелепипеда с прямоугольными выступами в торцах. Низким санитарным корпусом главное здание соединено с трёхэтажным общественным корпусом, через который осуществляется вход в здание. В общественном корпусе размещалась столовая, спортивный зал на 1000 человек, читальный зал на 150 мест с книгохранилищем, детские ясли, прачечные, медпункт, душевые, комнаты для кружков и кабины для индивидуальных занятий. Выходящие на север шедовые световые фонари, характерные скорее для промышленной архитектуры, создают в общественном корпусе равномерное освещение. В оформлении корпусов широко применены приёмы конструктивизма: горизонтальные окна, козырьки, плоская кровля. Дом-коммуна: аксонометрия Дом-коммуна. Справа общественный блок, слева спальный корпус Общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. 1930—1931, архитектор Иван Николаев.

Слайд 21

Одна из главных инноваций Дома-коммуны невооруженным глазом не видна. Спальный блок машины для жилья строили на стальном каркасе. Металлические балки, скрытые в стенах здания, позволяют производить практически любую перепланировку и делать это в короткие сроки. Спальня студента-коммунара Фрагмент металлического каркаса Общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. 1930—1931, архитектор Иван Николаев.

Слайд 22

Пандус, ведущий с первого на восьмой этаж санитарного блока, считается одним из главных украшений здания коммуны. Общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. 1930—1931, архитектор Иван Николаев.

Слайд 23

На крыше была устроена открытая терраса. В результате проведённой в 1960-е годы реконструкции общежития первоначальный замысел строгого распорядка дня был нарушен. В результате недавней реконструкции 10-х годов XXI века первоначальная конструкция была во многом искажена. Дом-коммуна, вид с крыши общественного блока. Вид на средний корпус с новыми бетонными панелями балконов. Общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. 1930—1931, архитектор Иван Николаев.

Слайд 24

Наиболее распространённым типом общественных зданий, воплотившим в себе основные принципы конструктивизма, стали здания клубов и домов культуры.

Слайд 25

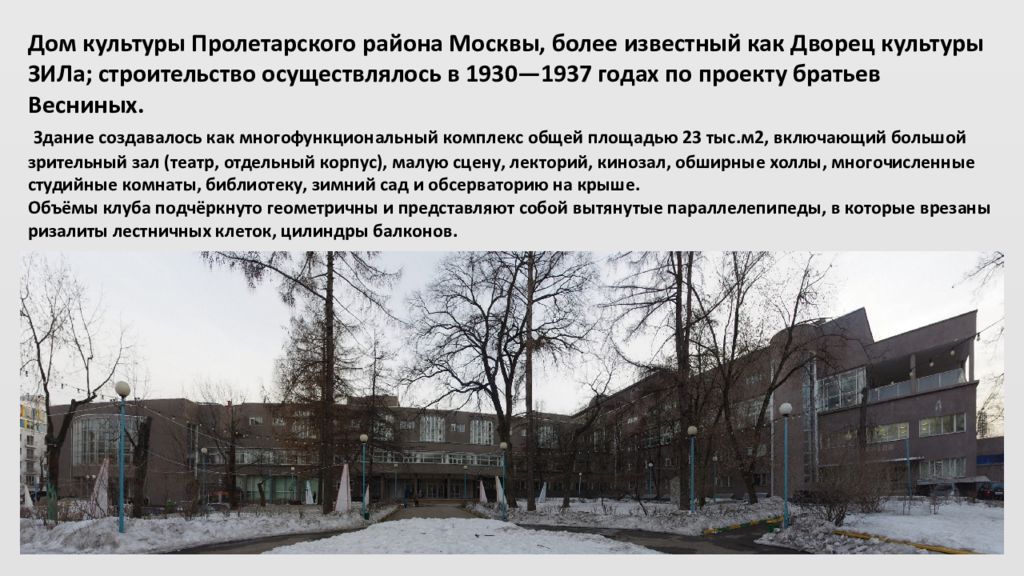

Дом культуры Пролетарского района Москвы, более известный как Дворец культуры ЗИЛа; строительство осуществлялось в 1930—1937 годах по проекту братьев Весниных. Здание создавалось как многофункциональный комплекс общей площадью 23 тыс.м2, включающий большой зрительный зал (театр, отдельный корпус), малую сцену, лекторий, кинозал, обширные холлы, многочисленные студийные комнаты, библиотеку, зимний сад и обсерваторию на крыше. Объёмы клуба подчёркнуто геометричны и представляют собой вытянутые параллелепипеды, в которые врезаны ризалиты лестничных клеток, цилиндры балконов.

Слайд 26

Осуществлена лишь часть проекта: Т-образная клубная часть с малым зрительным залом на 1200 мест. Не было реализовано отдельно стоящее здание большого зрительного зала (театра). Дворец культуры ЗИЛа; 1930—1937; по проекту братьев Весниных. театр, отдельный корпус (не построен) Фасад театрального корпуса с застеклённым эркером

Слайд 27

На проект повлияли передовые архитектурные принципы, в том числе знаменитые пять отправных точек современной архитектуры Ле Корбюзье: опоры-столбы, крыши-террасы, свободная планировка, свободный фасад, ленточные окна. Дворец культуры был достроен только в 1937 году — тогда уже конструктивизму и всему архитектурному авангарду была объявлена война, а главным архитектурным стилем становился сталинский классицизм. Здание не сохранило свой первоначальный облик до наших дней. 2 реконструкции во многом изменили заложенные архитекторами основы (особенно пострадали интерьеры). Дворец культуры ЗИЛа; 1930—1937; по проекту братьев Весниных.

Слайд 28

Дворец культуры ЗИЛа был построен на территории некрополя Симонова монастыря, в 1930-м году разорённого большевиками. Захоронения многих старинных русских дворянских фамилий не сохранились, поскольку были уничтожены в период рабочих субботников. Дворец культуры ЗИЛа; 1930—1937; по проекту братьев Весниных. Макет. Солевая башня Симонова монастыря

Слайд 29

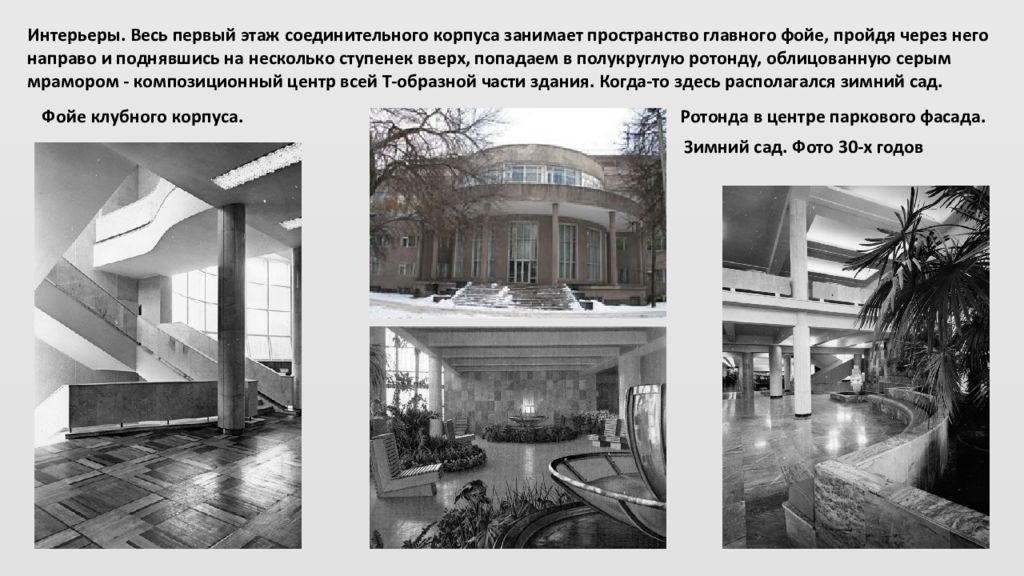

Ротонда в центре паркового фасада. Интерьеры. Весь первый этаж соединительного корпуса занимает пространство главного фойе, пройдя через него направо и поднявшись на несколько ступенек вверх, попадаем в полукруглую ротонду, облицованную серым мрамором - композиционный центр всей Т-образной части здания. Когда-то здесь располагался зимний сад. Зимний сад. Фото 30-х годов Фойе клубного корпуса.

Слайд 30

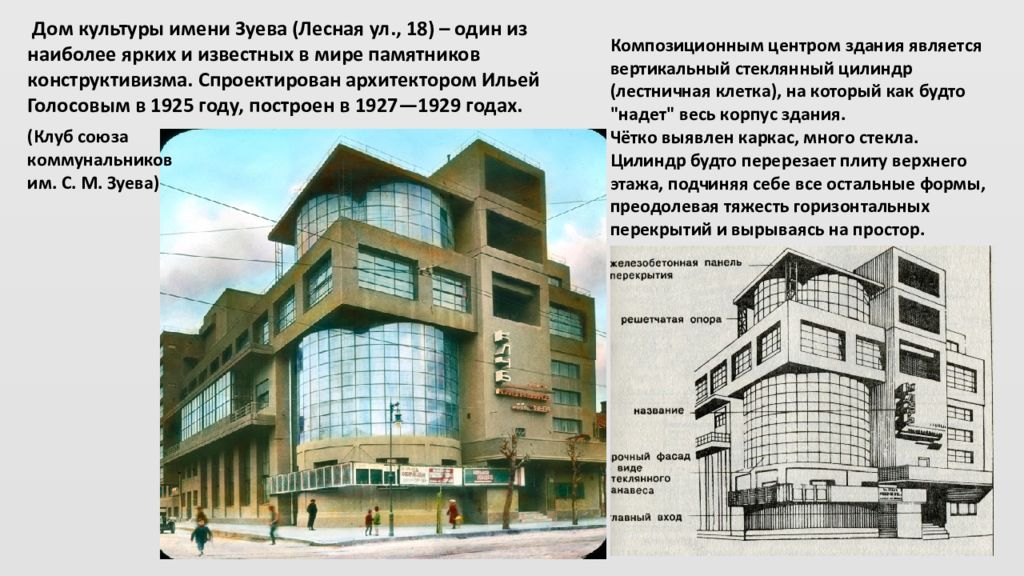

Композиционным центром здания является вертикальный стеклянный цилиндр (лестничная клетка), на который как будто "надет" весь корпус здания. Чётко выявлен каркас, много стекла. Цилиндр будто перерезает плиту верхнего этажа, подчиняя себе все остальные формы, преодолевая тяжесть горизонтальных перекрытий и вырываясь на простор. Дом культуры имени Зуева (Лесная ул., 18) – один из наиболее ярких и известных в мире памятников конструктивизма. Спроектирован архитектором Ильей Голосовым в 1925 году, построен в 1927—1929 годах. (Клуб союза коммунальников им. С. М. Зуева)

Слайд 31

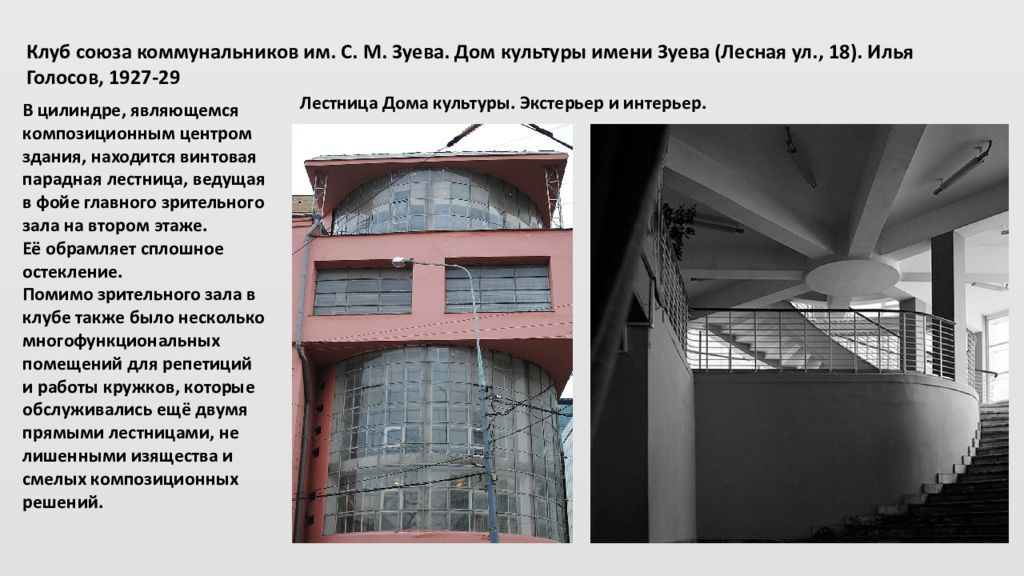

В цилиндре, являющемся композиционным центром здания, находится винтовая парадная лестница, ведущая в фойе главного зрительного зала на втором этаже. Её обрамляет сплошное остекление. Помимо зрительного зала в клубе также было несколько многофункциональных помещений для репетиций и работы кружков, которые обслуживались ещё двумя прямыми лестницами, не лишенными изящества и смелых композиционных решений. Клуб союза коммунальников им. С. М. Зуева. Дом культуры имени Зуева (Лесная ул., 18). Илья Голосов, 1927-29 Лестница Дома культуры. Экстерьер и интерьер.

Слайд 32

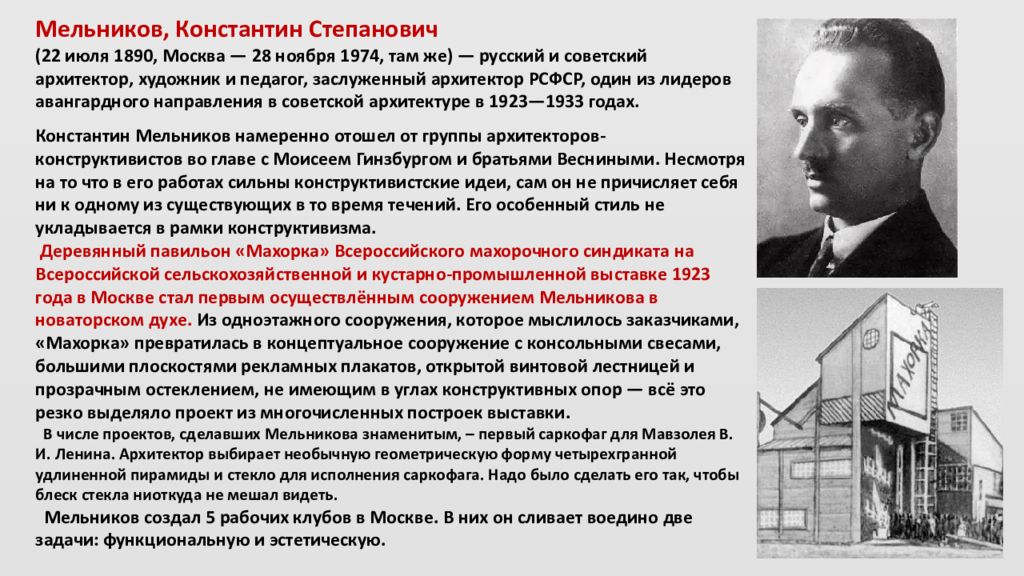

Мельников, Константин Степанович (22 июля 1890, Москва — 28 ноября 1974, там же) — русский и советский архитектор, художник и педагог, заслуженный архитектор РСФСР, один из лидеров авангардного направления в советской архитектуре в 1923—1933 годах. Константин Мельников намеренно отошел от группы архитекторов-конструктивистов во главе с Моисеем Гинзбургом и братьями Весниными. Несмотря на то что в его работах сильны конструктивистские идеи, сам он не причисляет себя ни к одному из существующих в то время течений. Его особенный стиль не укладывается в рамки конструктивизма. Деревянный павильон «Махорка» Всероссийского махорочного синдиката на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве стал первым осуществлённым сооружением Мельникова в новаторском духе. Из одноэтажного сооружения, которое мыслилось заказчиками, «Махорка» превратилась в концептуальное сооружение с консольными свесами, большими плоскостями рекламных плакатов, открытой винтовой лестницей и прозрачным остеклением, не имеющим в углах конструктивных опор — всё это резко выделяло проект из многочисленных построек выставки. В числе проектов, сделавших Мельникова знаменитым, – первый саркофаг для Мавзолея В. И. Ленина. Архитектор выбирает необычную геометрическую форму четырехгранной удлиненной пирамиды и стекло для исполнения саркофага. Надо было сделать его так, чтобы блеск стекла ниоткуда не мешал видеть. Мельников создал 5 рабочих клубов в Москве. В них он сливает воедино две задачи: функциональную и эстетическую.

Слайд 33

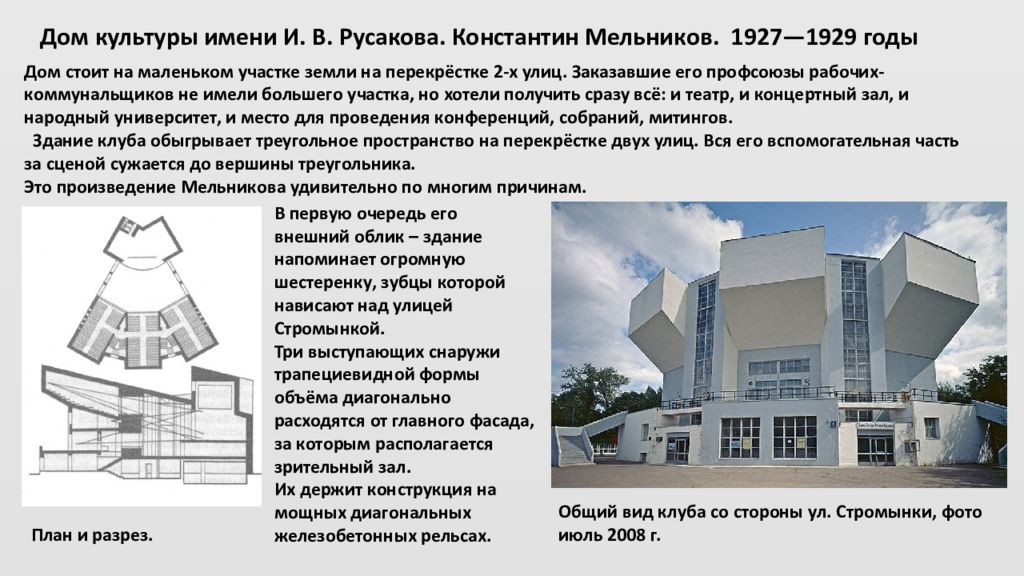

Общий вид клуба со стороны ул. Стромынки, фото июль 2008 г. Дом культуры имени И. В. Русакова. Константин Мельников. 1927—1929 годы Дом стоит на маленьком участке земли на перекрёстке 2-х улиц. Заказавшие его профсоюзы рабочих- коммунальщиков не имели большего участка, но хотели получить сразу всё: и театр, и концертный зал, и народный университет, и место для проведения конференций, собраний, митингов. Здание клуба обыгрывает треугольное пространство на перекрёстке двух улиц. Вся его вспомогательная часть за сценой сужается до вершины треугольника. Это произведение Мельникова удивительно по многим причинам. В первую очередь его внешний облик – здание напоминает огромную шестеренку, зубцы которой нависают над улицей Стромынкой. Три выступающих снаружи трапециевидной формы объёма диагонально расходятся от главного фасада, за которым располагается зрительный зал. Их держит конструкция на мощных диагональных железобетонных рельсах. План и разрез.

Слайд 34

Функционально Мельников совершил прорыв – он расположил балконы зрительного зала в этих "выступах", а само помещение предложил сделать "трансформером", разработав систему "живых" стен. В авторской планировке внутри были обустроены пять залов, которые объединялись в один большой с помощью передвижных перегородок (которые могли подниматься и опускаться). Когда эти залы автономны, они могут быть аудиториями для лекций, когда перегородки поднимаются, возникает единый зрительный зал и открывается вид на сцену. Дом культуры имени И. В. Русакова. Константин Мельников. 1927—1929 годы. Макет и интерьер (вид на балконы зрительного зала)

Слайд 35

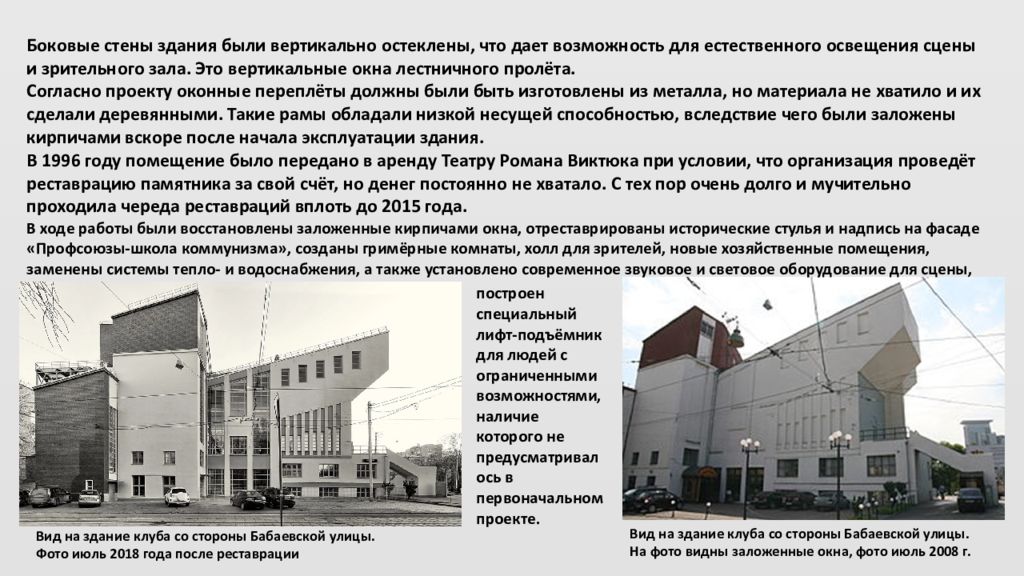

Вид на здание клуба со стороны Бабаевской улицы. На фото видны заложенные окна, фото июль 2008 г. Вид на здание клуба со стороны Бабаевской улицы. Фото июль 2018 года после реставрации Боковые стены здания были вертикально остеклены, что дает возможность для естественного освещения сцены и зрительного зала. Это вертикальные окна лестничного пролёта. Согласно проекту оконные переплёты должны были быть изготовлены из металла, но материала не хватило и их сделали деревянными. Такие рамы обладали низкой несущей способностью, вследствие чего были заложены кирпичами вскоре после начала эксплуатации здания. В 1996 году помещение было передано в аренду Театру Романа Виктюка при условии, что организация проведёт реставрацию памятника за свой счёт, но денег постоянно не хватало. С тех пор очень долго и мучительно проходила череда реставраций вплоть до 2015 года. В ходе работы были восстановлены заложенные кирпичами окна, отреставрированы исторические стулья и надпись на фасаде «Профсоюзы-школа коммунизма», созданы гримёрные комнаты, холл для зрителей, новые хозяйственные помещения, заменены системы тепло- и водоснабжения, а также установлено современное звуковое и световое оборудование для сцены, построен специальный лифт-подъёмник для людей с ограниченными возможностями, наличие которого не предусматривалось в первоначальном проекте.

Слайд 36

Здание должно было также стать трибуной для митингов. Главный фасад на уровне первого яруса опоясывает лоджия. Она ещё и связывает два крыла лестницы, которая должна была на входе и выходе разделять огромную толпу зрителей, которую вмещало это совсем небольшое здание. Как всегда, в своих проектах, Мельников чётко следовал принципу максимальной эффективности использования объёма и соответствия формы функции. Дом культуры имени И. В. Русакова. Константин Мельников. 1927—1929 годы. Главный фасад после реставрации.

Слайд 37

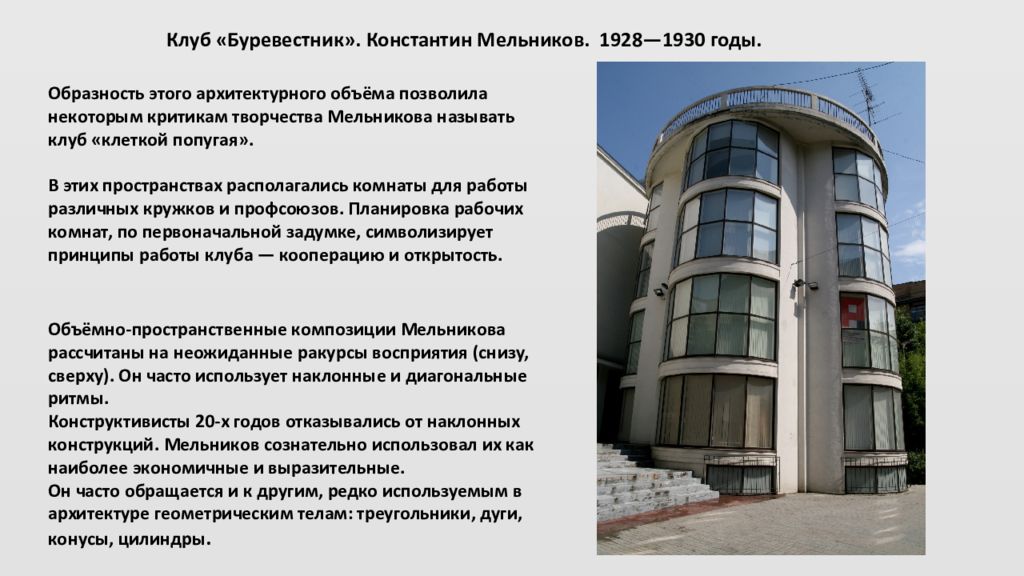

Клуб «Буревестник». Константин Мельников. 1928—1930 годы. В 1987-м дом получил статус памятника регионального значения. По состоянию на 2019 год находится на реконструкции под нужды частного художественного музея русского абстрактного искусства. Постройка объёмом 16 000 м³ состоит в плане из нескольких прямоугольников разного размера, ступенчато убывающих по высоте, начиная с фасада. Справа от здания стоит изящная пятилепестковая четырёхэтажная башня с огромными полукруглыми окнами. Здание клуба на 3-й Рыбинской в Москве (тоже Сокольники), построенное в 1928—1930 годах предназначалось для рабочих обувной фабрики «Буревестник».

Слайд 38

Образность этого архитектурного объёма позволила некоторым критикам творчества Мельникова называть клуб «клеткой попугая». В этих пространствах располагались комнаты для работы различных кружков и профсоюзов. Планировка рабочих комнат, по первоначальной задумке, символизирует принципы работы клуба — кооперацию и открытость. Объёмно-пространственные композиции Мельникова рассчитаны на неожиданные ракурсы восприятия (снизу, сверху). Он часто использует наклонные и диагональные ритмы. Конструктивисты 20-х годов отказывались от наклонных конструкций. Мельников сознательно использовал их как наиболее экономичные и выразительные. Он часто обращается и к другим, редко используемым в архитектуре геометрическим телам: треугольники, дуги, конусы, цилиндры. Клуб «Буревестник». Константин Мельников. 1928—1930 годы.

Слайд 39

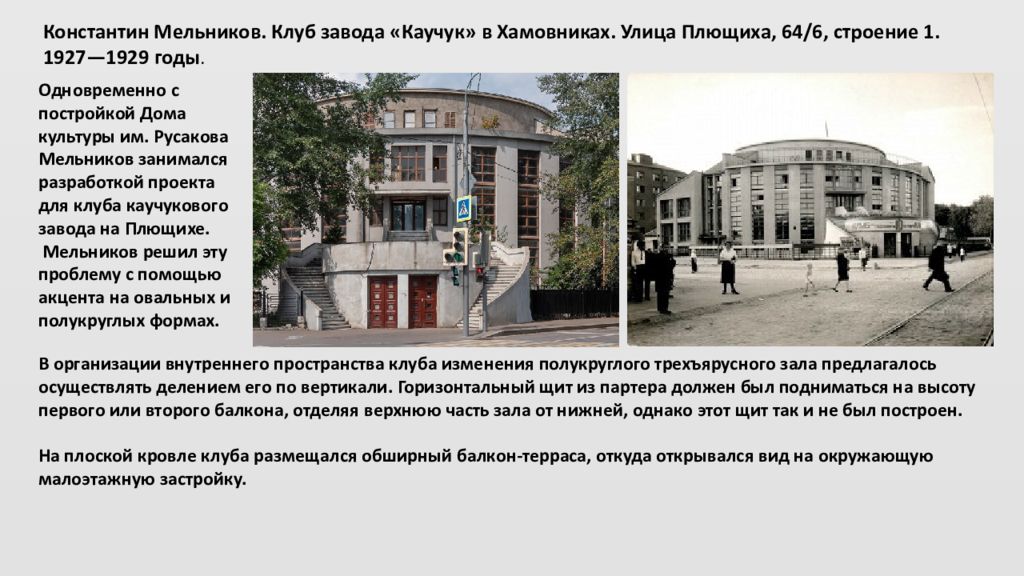

Константин Мельников. Клуб завода «Каучук» в Хамовниках. Улица Плющиха, 64/6, строение 1. 1927—1929 годы. Одновременно с постройкой Дома культуры им. Русакова Мельников занимался разработкой проекта для клуба каучукового завода на Плющихе. Мельников решил эту проблему с помощью акцента на овальных и полукруглых формах. В организации внутреннего пространства клуба изменения полукруглого трехъярусного зала предлагалось осуществлять делением его по вертикали. Горизонтальный щит из партера должен был подниматься на высоту первого или второго балкона, отделяя верхнюю часть зала от нижней, однако этот щит так и не был построен. На плоской кровле клуба размещался обширный балкон-терраса, откуда открывался вид на окружающую малоэтажную застройку.

Слайд 40

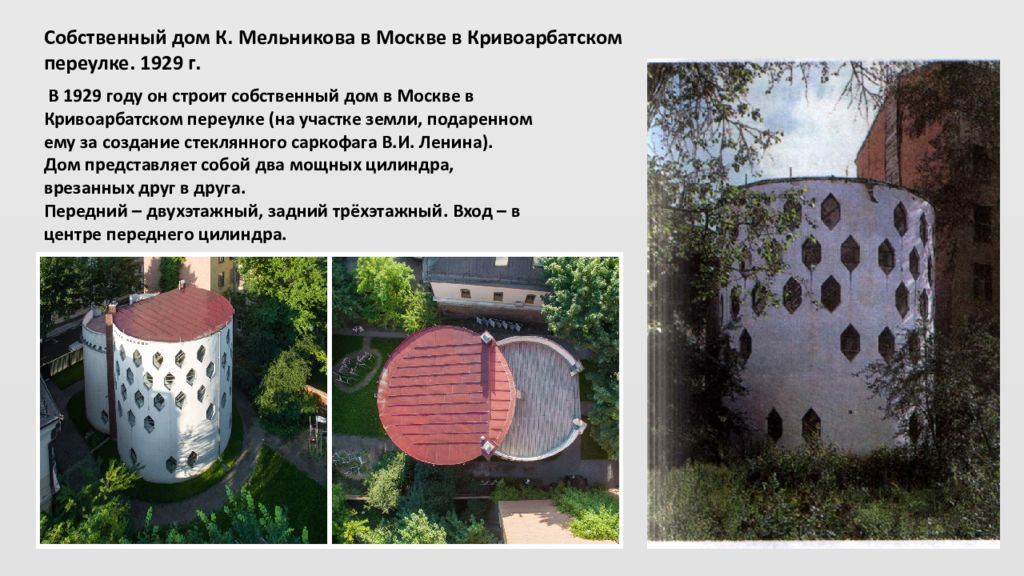

Собственный дом К. Мельникова в Москве в Кривоарбатском переулке. 1929 г. В 1929 году он строит собственный дом в Москве в Кривоарбатском переулке (на участке земли, подаренном ему за создание стеклянного саркофага В.И. Ленина). Дом представляет собой два мощных цилиндра, врезанных друг в друга. Передний – двухэтажный, задний трёхэтажный. Вход – в центре переднего цилиндра.

Слайд 41

Пространство внутри организовано рационально, в соответствии с привычками семьи. В переднем цилиндре, на 1-м этаже - вестибюль, столовая, кухня. На 2-м – гостиная. Гостиная имеет почти сплошную стеклянную стену, обращённую на тихую тогда улицу Задний цилиндр – детская комната, ванная, туалет, специальная гардеробная комната. На 2-м этаже – взрослые спальни. На 3-м этаже задней части мастерская архитектора, освещённая из 38 окон необычной шестигранной формы, так что дневной свет освещает помещение на протяжении всего светового дня. Из мастерской – выход на крышу переднего двухэтажного цилиндра, там была обустроена площадка для отдыха на воздухе. Там члены семьи летом загорали, пили чай и т.д. Собственный дом К. Мельникова в Москве в Кривоарбатском переулке. 1929 г. Передний – двухэтажный цилиндр. стеклянная стена гостиной Мастерская архитектора на 3-м этаже заднего цилиндра.

Слайд 42

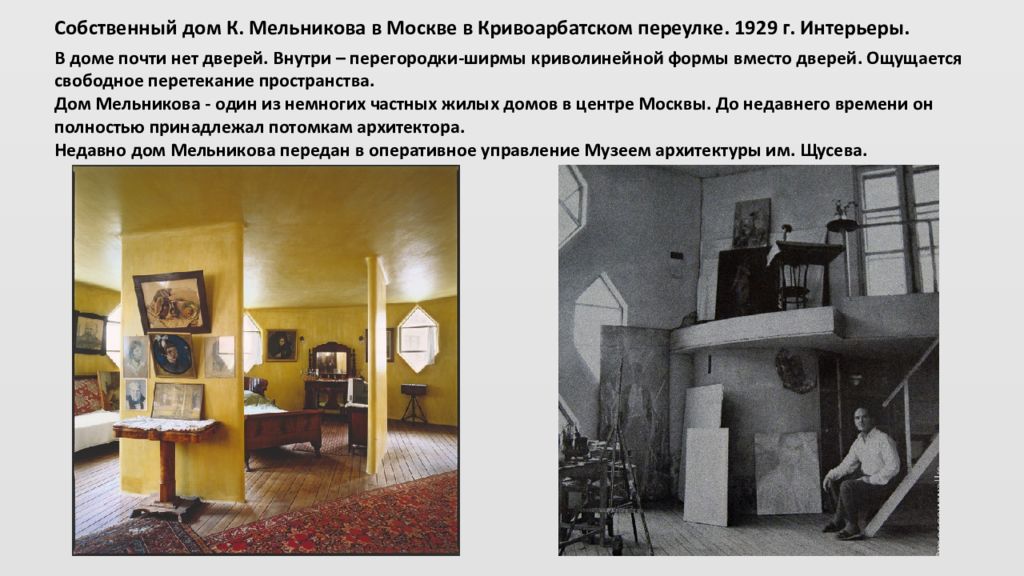

В доме почти нет дверей. Внутри – перегородки-ширмы криволинейной формы вместо дверей. Ощущается свободное перетекание пространства. Дом Мельникова - один из немногих частных жилых домов в центре Москвы. До недавнего времени он полностью принадлежал потомкам архитектора. Недавно дом Мельникова передан в оперативное управление Музеем архитектуры им. Щусева. Собственный дом К. Мельникова в Москве в Кривоарбатском переулке. 1929 г. Интерьеры.

Слайд 43

Гаражи К.С. Мельникова. Середина 1920-х годов стала пиком гаражного строительства в Москве — в эксплуатацию вводились новые линии, а автобусный парк стремительно расширялся. Все гаражи, как и клубы были построены за так называемый "золотой период" Мельникова (1927-1936 гг.). Бахметьевский гараж Это здание построено в 1926-1927 гг. и расположено по адресу: ул. Образцова, д. 11. На площади в 8500 кв. метров размещалось 104 автобуса. Причем схема их расположения была такова, что при въезде-выезде маневрирование было сведено к минимуму. В 2012 году, после реставрации здания здесь разместился Еврейский музей и центр толерантности, в котором часто проходят очень интересные выставки, посвященные русскому авангарду. В основу пространственной композиции Бахметьевского автобусного парка архитектор положил диагональ, по оси которой был поставлен гараж. Такое размещение главного объекта, помимо ярких художественных достоинств, имело и ряд функциональных преимуществ: в свободных углах прямоугольного участка появилась возможность расположить необходимые автобусному парку дополнительные сооружения.

Слайд 44

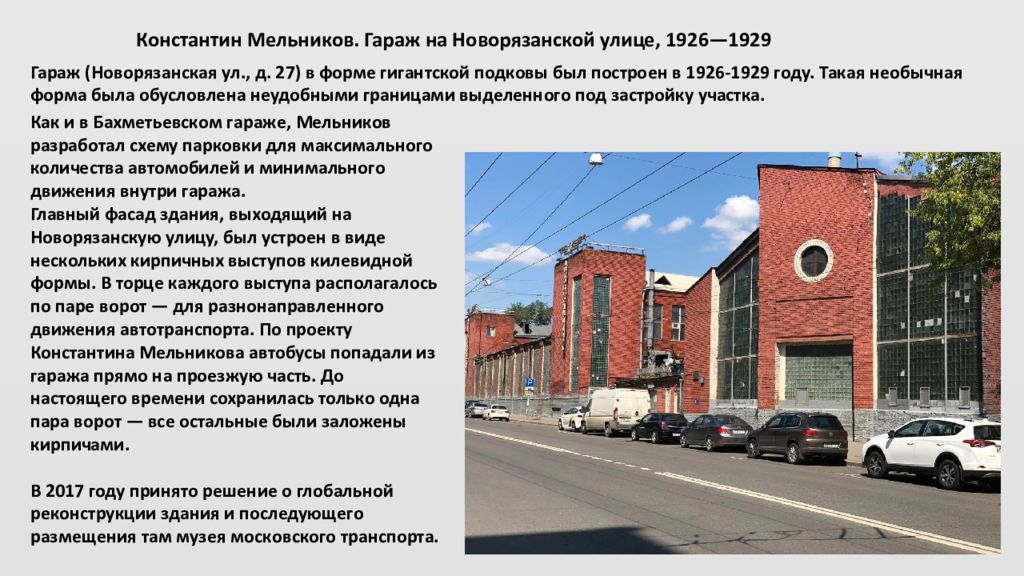

Константин Мельников. Гараж на Новорязанской улице, 1926—1929 Как и в Бахметьевском гараже, Мельников разработал схему парковки для максимального количества автомобилей и минимального движения внутри гаража. Главный фасад здания, выходящий на Новорязанскую улицу, был устроен в виде нескольких кирпичных выступов килевидной формы. В торце каждого выступа располагалось по паре ворот — для разнонаправленного движения автотранспорта. По проекту Константина Мельникова автобусы попадали из гаража прямо на проезжую часть. До настоящего времени сохранилась только одна пара ворот — все остальные были заложены кирпичами. В 2017 году принято решение о глобальной реконструкции здания и последующего размещения там музея московского транспорта. Гараж ( Новорязанская ул., д. 27) в форме гигантской подковы был построен в 1926-1929 году. Такая необычная форма была обусловлена неудобными границами выделенного под застройку участка.

Слайд 45

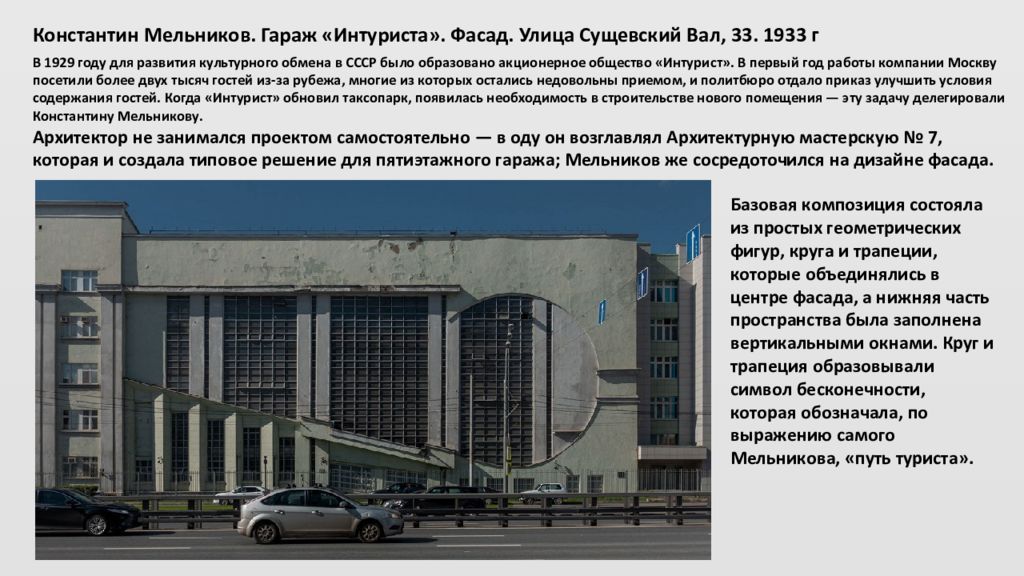

Константин Мельников. Гараж «Интуриста». Фасад. Улица Сущевский Вал, 33. 1933 г В 1929 году для развития культурного обмена в СССР было образовано акционерное общество «Интурист». В первый год работы компании Москву посетили более двух тысяч гостей из‑за рубежа, многие из которых остались недовольны приемом, и политбюро отдало приказ улучшить условия содержания гостей. Когда «Интурист» обновил таксопарк, появилась необходимость в строительстве нового помещения — эту задачу делегировали Константину Мельникову. Архитектор не занимался проектом самостоятельно — в оду он возглавлял Архитектурную мастерскую № 7, которая и создала типовое решение для пятиэтажного гаража; Мельников же сосредоточился на дизайне фасада. Базовая композиция состояла из простых геометрических фигур, круга и трапеции, которые объединялись в центре фасада, а нижняя часть пространства была заполнена вертикальными окнами. Круг и трапеция образовывали символ бесконечности, которая обозначала, по выражению самого Мельникова, «путь туриста».

Слайд 46

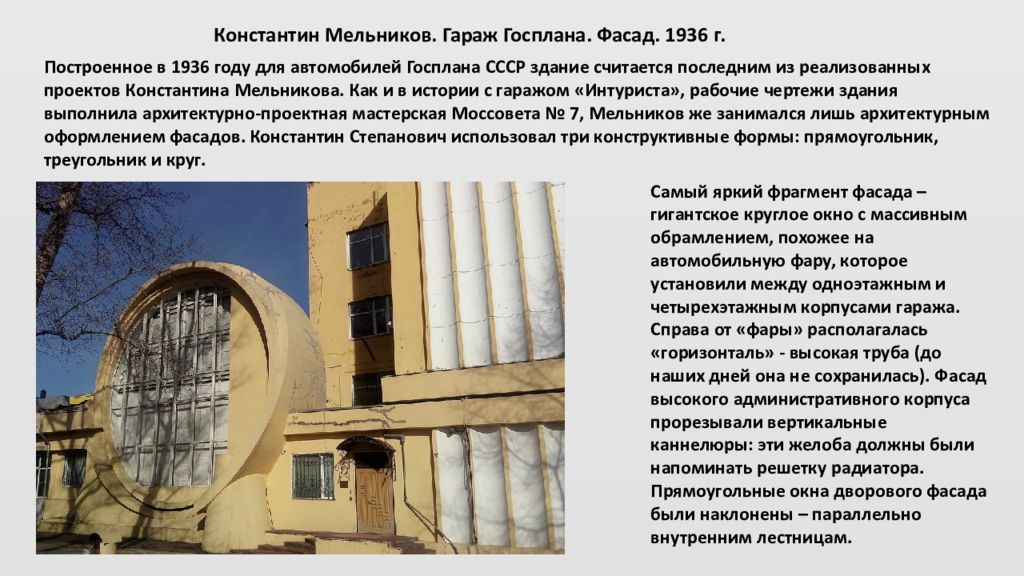

Константин Мельников. Гараж Госплана. Фасад. 1936 г. Построенное в 1936 году для автомобилей Госплана СССР здание считается последним из реализованных проектов Константина Мельникова. Как и в истории с гаражом «Интуриста», рабочие чертежи здания выполнила архитектурно-проектная мастерская Моссовета № 7, Мельников же занимался лишь архитектурным оформлением фасадов. Константин Степанович использовал три конструктивные формы: прямоугольник, треугольник и круг. Самый яркий фрагмент фасада – гигантское круглое окно с массивным обрамлением, похожее на автомобильную фару, которое установили между одноэтажным и четырехэтажным корпусами гаража. Справа от «фары» располагалась «горизонталь» - высокая труба (до наших дней она не сохранилась). Фасад высокого административного корпуса прорезывали вертикальные каннелюры: эти желоба должны были напоминать решетку радиатора. Прямоугольные окна дворового фасада были наклонены – параллельно внутренним лестницам.

Слайд 47

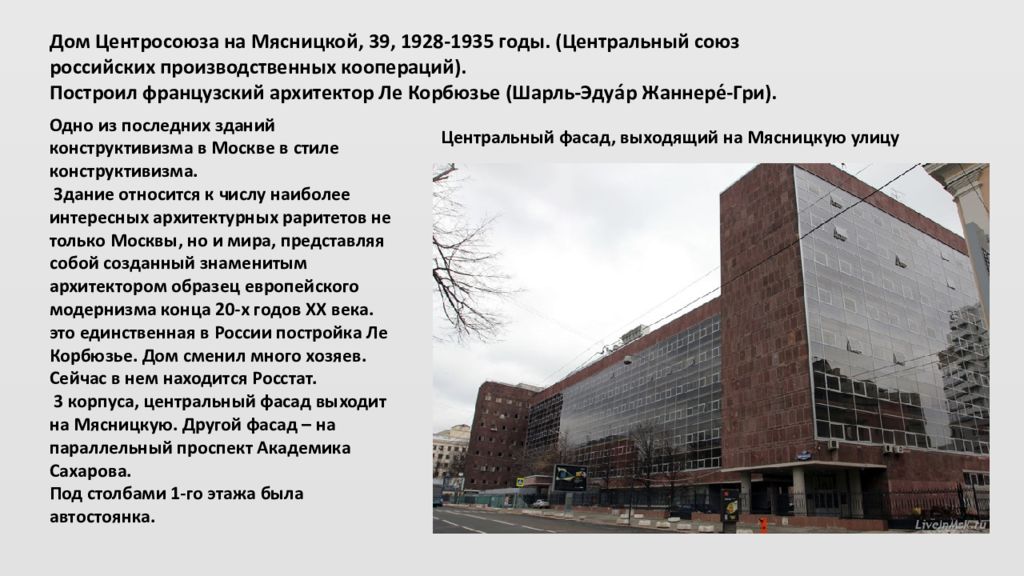

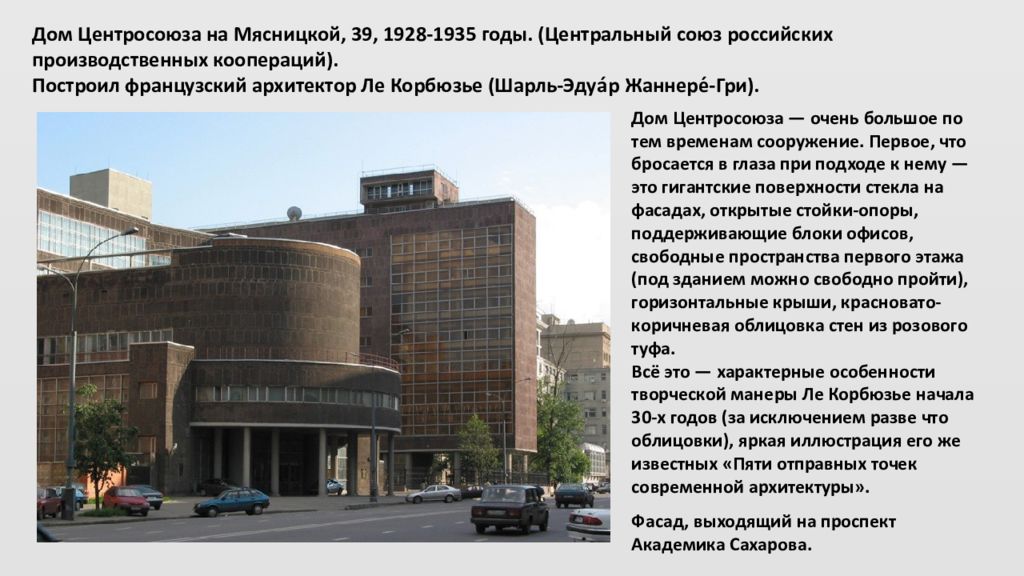

Дом Центросоюза на Мясницкой, 39, 1928-1935 годы. (Центральный союз российских производственных коопераций). Построил французский архитектор Ле Корбюзье ( Шарль-Эдуа́р Жаннере ́- Гри ). Одно из последних зданий конструктивизма в Москве в стиле конструктивизма. Здание относится к числу наиболее интересных архитектурных раритетов не только Москвы, но и мира, представляя собой созданный знаменитым архитектором образец европейского модернизма конца 20-х годов XX века. это единственная в России постройка Ле Корбюзье. Дом сменил много хозяев. Сейчас в нем находится Росстат. 3 корпуса, центральный фасад выходит на Мясницкую. Другой фасад – на параллельный проспект Академика Сахарова. Под столбами 1-го этажа была автостоянка. Центральный фасад, выходящий на Мясницкую улицу

Слайд 48

Дом Центросоюза — очень большое по тем временам сооружение. Первое, что бросается в глаза при подходе к нему — это гигантские поверхности стекла на фасадах, открытые стойки-опоры, поддерживающие блоки офисов, свободные пространства первого этажа (под зданием можно свободно пройти), горизонтальные крыши, красновато-коричневая облицовка стен из розового туфа. Всё это — характерные особенности творческой манеры Ле Корбюзье начала 30-х годов (за исключением разве что облицовки), яркая иллюстрация его же известных «Пяти отправных точек современной архитектуры». Фасад, выходящий на проспект Академика Сахарова. Дом Центросоюза на Мясницкой, 39, 1928-1935 годы. (Центральный союз российских производственных коопераций). Построил французский архитектор Ле Корбюзье ( Шарль-Эдуа́р Жаннере ́- Гри ).

Слайд 49

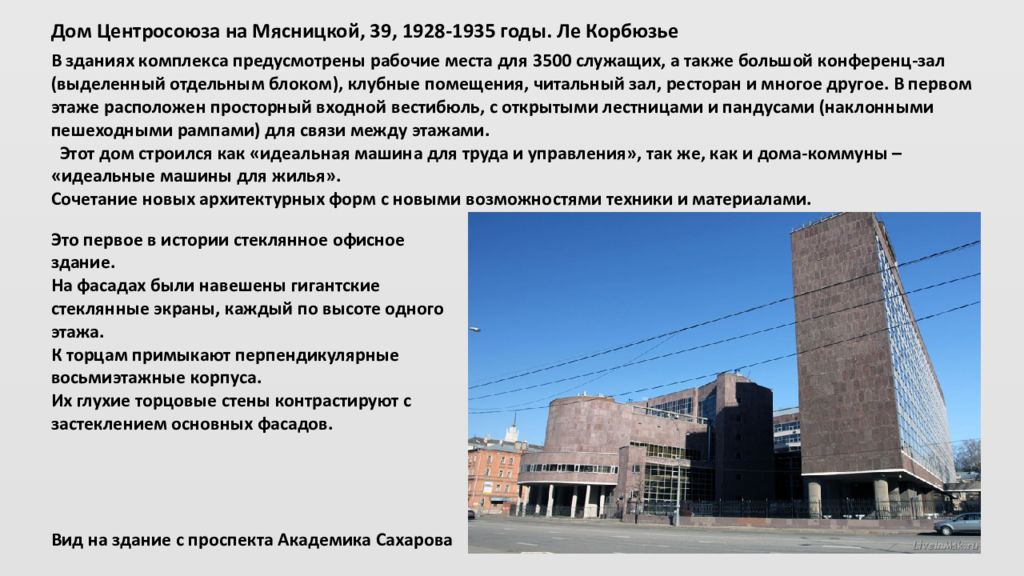

Это первое в истории стеклянное офисное здание. На фасадах были навешены гигантские стеклянные экраны, каждый по высоте одного этажа. К торцам примыкают перпендикулярные восьмиэтажные корпуса. Их глухие торцовые стены контрастируют с застеклением основных фасадов. В зданиях комплекса предусмотрены рабочие места для 3500 служащих, а также большой конференц-зал (выделенный отдельным блоком), клубные помещения, читальный зал, ресторан и многое другое. В первом этаже расположен просторный входной вестибюль, с открытыми лестницами и пандусами (наклонными пешеходными рампами) для связи между этажами. Этот дом строился как «идеальная машина для труда и управления», так же, как и дома-коммуны – «идеальные машины для жилья». Сочетание новых архитектурных форм с новыми возможностями техники и материалами. Дом Центросоюза на Мясницкой, 39, 1928-1935 годы. Ле Корбюзье Вид на здание с проспекта Академика Сахарова

Слайд 50

Памятник Ле Корбюзье во дворе здания Центросоюза, 2016 год МАКЕТ дома ЦЕНТРОСОЮЗА Пространство офисных этажей разделили на отдельные кабинеты, лифты непрерывного действия демонтировали. Интерьеры актового зала, фойе, лестниц и пандусов были отреставрированы с изменениями. В 2014 году на средства Росстата здание более удачно реконструировали. В 2016 во дворе поставили памятник Ле Корбюзье. Реновацию дома Центросоюза провели в 1970-е годы: переостеклили фасады здания и застроили первый этаж, заблокировав проход под домом.

Слайд 51

Архитектура продумана так, чтобы внутри здания всегда было светло, так как фасады полностью застеклены. Сама конструкция состоит из уже знакомых нам бетонных и металлических оснований. Они, помимо своей очевидно каркасной роли, осуществляют еще и декоративную функцию. В течение дня, когда солнце постепенно опускается все ниже, благодаря балкам и колоннам внутри можно наблюдать за удивительной игрой света и тени. Сразу при входе в здание посетители попадают в просторный вестибюль с монументальными колоннами. Пандусы и лестницы размещены симметрично друг другу. Отделка выполнена в белых тонах, что усиливает ощущение простора. Дом Центросоюза на Мясницкой, 39, 1928-1935 годы. Ле Корбюзье Интерьеры здания. Пандусы Холл с терраццо на полу.

Слайд 52

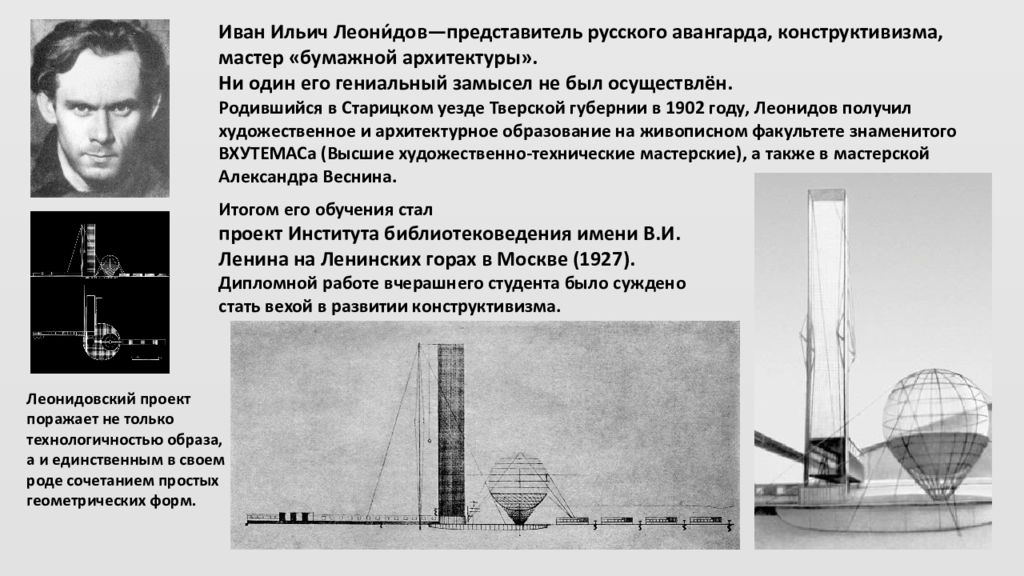

Иван Ильич Леони́дов —представитель русского авангарда, конструктивизма, мастер «бумажной архитектуры». Ни один его гениальный замысел не был осуществлён. Родившийся в Старицком уезде Тверской губернии в 1902 году, Леонидов получил художественное и архитектурное образование на живописном факультете знаменитого ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические мастерские), а также в мастерской Александра Веснина. Итогом его обучения стал проект Института библиотековедения имени В.И. Ленина на Ленинских горах в Москве (1927). Дипломной работе вчерашнего студента было суждено стать вехой в развитии конструктивизма. Леонидовский проект поражает не только технологичностью образа, а и единственным в своем роде сочетанием простых геометрических форм.

Слайд 53

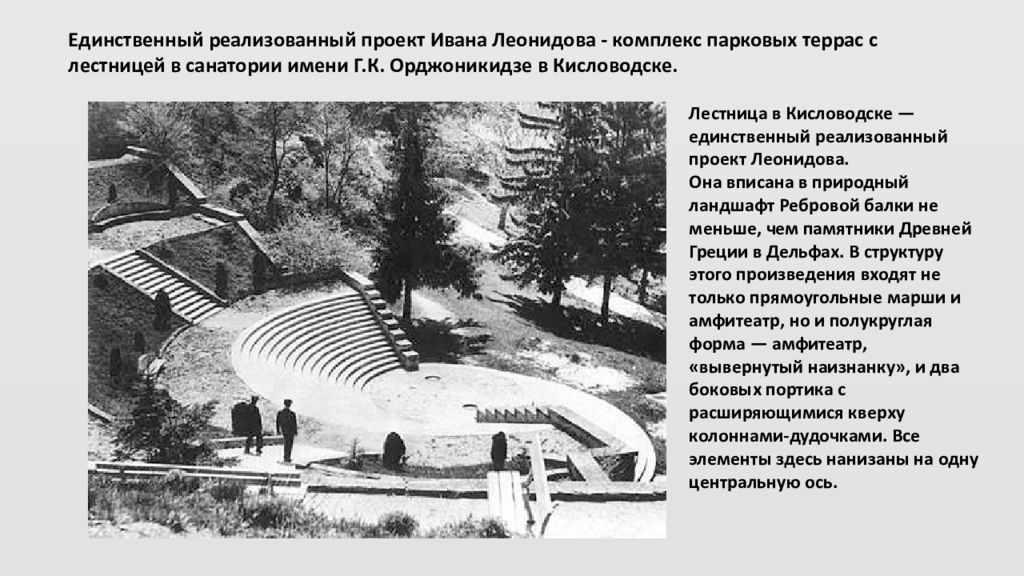

Единственный реализованный проект Ивана Леонидова - комплекс парковых террас с лестницей в санатории имени Г.К. Орджоникидзе в Кисловодске. Лестница в Кисловодске — единственный реализованный проект Леонидова. Она вписана в природный ландшафт Ребровой балки не меньше, чем памятники Древней Греции в Дельфах. В структуру этого произведения входят не только прямоугольные марши и амфитеатр, но и полукруглая форма — амфитеатр, «вывернутый наизнанку», и два боковых портика с расширяющимися кверху колоннами-дудочками. Все элементы здесь нанизаны на одну центральную ось.

Слайд 54

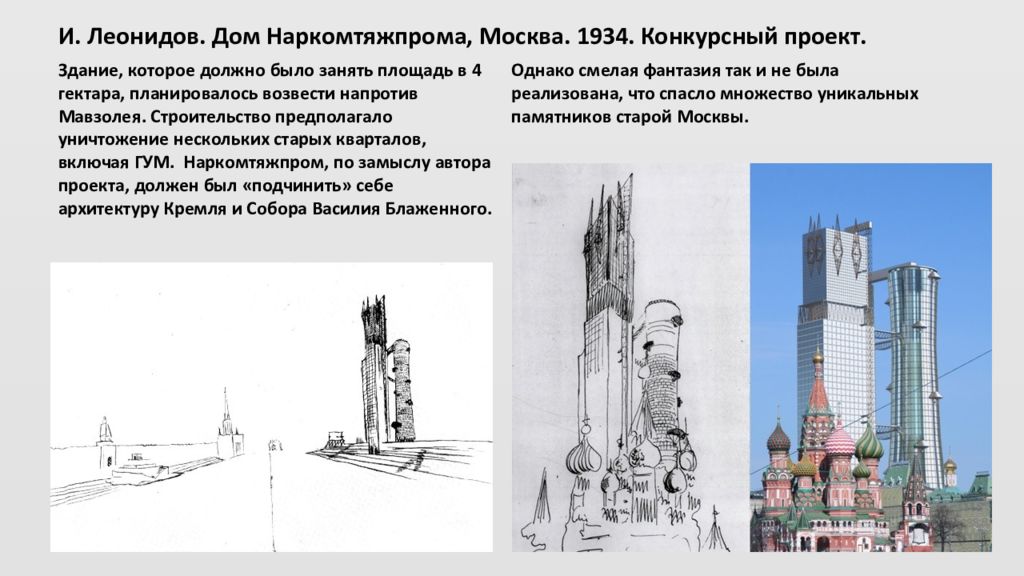

И. Леонидов. Дом Наркомтяжпрома, Москва. 1934. Конкурсный проект. Здание, которое должно было занять площадь в 4 гектара, планировалось возвести напротив Мавзолея. Строительство предполагало уничтожение нескольких старых кварталов, включая ГУМ. Наркомтяжпром, по замыслу автора проекта, должен был «подчинить» себе архитектуру Кремля и Собора Василия Блаженного. Однако смелая фантазия так и не была реализована, что спасло множество уникальных памятников старой Москвы.

Последний слайд презентации: Конструктивизм в советской архитектуре 20-х годов XX в

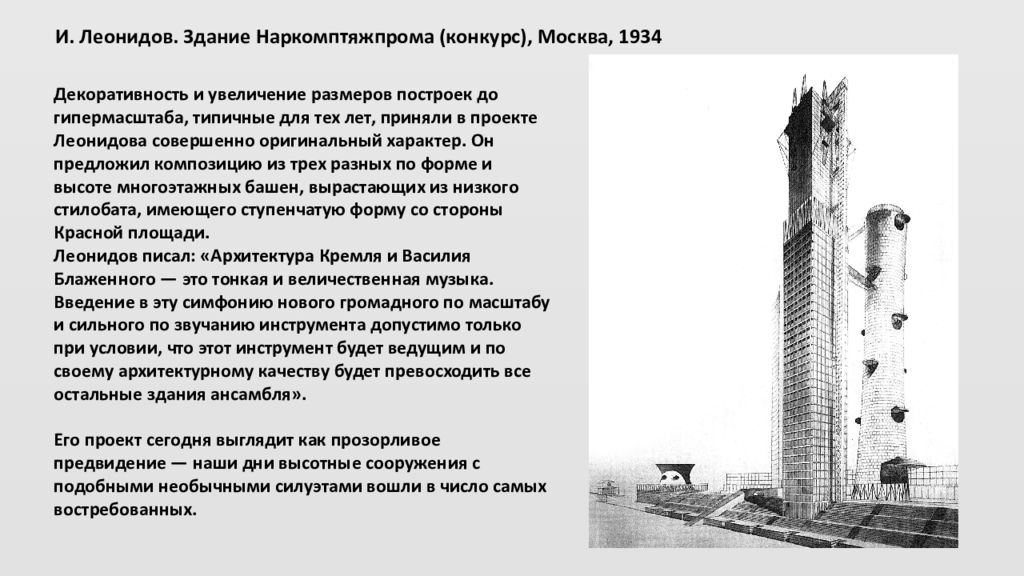

Декоративность и увеличение размеров построек до гипермасштаба, типичные для тех лет, приняли в проекте Леонидова совершенно оригинальный характер. Он предложил композицию из трех разных по форме и высоте многоэтажных башен, вырастающих из низкого стилобата, имеющего ступенчатую форму со стороны Красной площади. Леонидов писал: «Архитектура Кремля и Василия Блаженного — это тонкая и величественная музыка. Введение в эту симфонию нового громадного по масштабу и сильного по звучанию инструмента допустимо только при условии, что этот инструмент будет ведущим и по своему архитектурному качеству будет превосходить все остальные здания ансамбля». Его проект сегодня выглядит как прозорливое предвидение — наши дни высотные сооружения с подобными необычными силуэтами вошли в число самых востребованных. И. Леонидов. Здание Наркомптяжпрома (конкурс), Москва, 1934