Первый слайд презентации: Корни современных народов

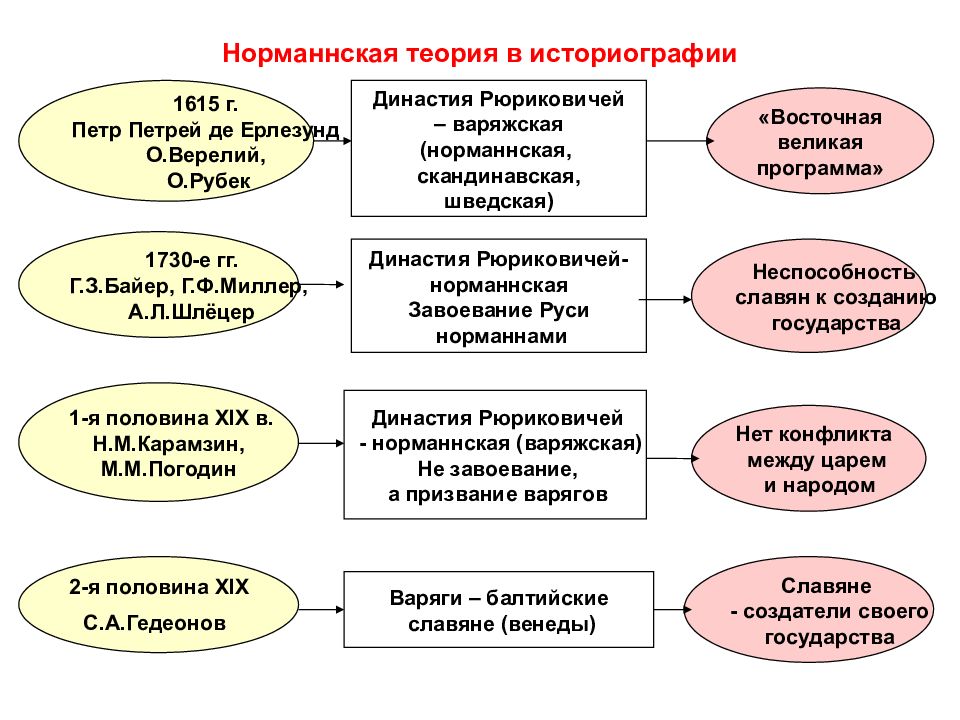

Слайд 3: Норманнская теория в историографии

Династия Рюриковичей – варяжская (норманнская, скандинавская, шведская) «Восточная великая программа» 1615 г. Петр Петрей де Ерлезунд О.Верелий, О.Рубек 1730-е гг. Г.З.Байер, Г.Ф.Миллер, А.Л.Шлёцер Династия Рюриковичей- норманнская Завоевание Руси норманнами Династия Рюриковичей - норманнская (варяжская) Не завоевание, а призвание варягов Неспособность славян к созданию государства 1 - я половина XIX в. Н.М.Карамзин, М.М.Погодин Нет конфликта между царем и народом 2-я половина XIX С.А.Гедеонов Варяги – балтийские славяне (венеды) Славяне - создатели своего государства

Улучшение орудий труда. Успехи в хозяйстве. Излишки. Переход к индивидуальной обработке земли Соседская община Появление частной собственности Усиление неравенства. Начало образования классов Классовая борьба Образование государства Военные походы Обогащение знати Внешняя торговля Усложнение само- организации общества

Слайд 5: Образование государства у восточных славян (По М.Б.Свердлову)

Улучшение орудий труда Успехи в хозяйстве. Излишки Переход к индивидуальной обработке земли. Соседская община Развитие разделения труда, ремесла и торговли Рост городов – торгово-ремесленнных, военно-политических, идеологических центров КНЯЖЕНИЯ Расселение восточных славян по Восточно-Европейской равнине Образование племенных союзов и суперсоюзов Гнездовой тип расселения Рост влияния князя и совета старейшин

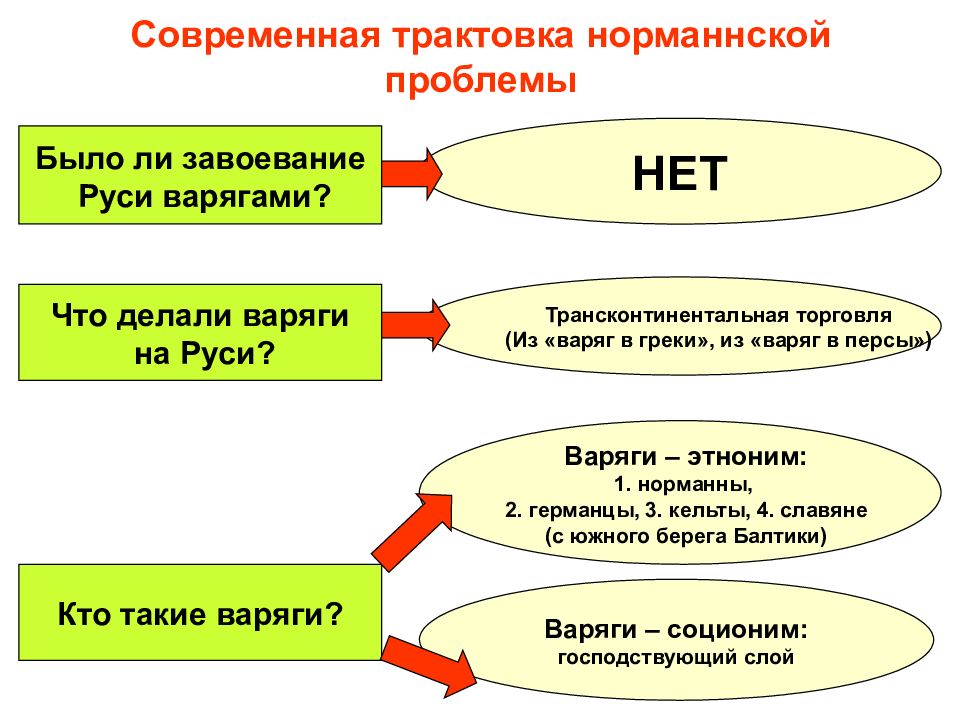

Слайд 6: Современная трактовка норманнской проблемы

Было ли завоевание Руси варягами? Что делали варяги на Руси? Кто такие варяги? НЕТ Трансконтинентальная торговля (Из «варяг в греки», из «варяг в персы») Варяги – этноним: 1. норманны, 2. германцы, 3. кельты, 4. славяне (с южного берега Балтики) Варяги – соционим: господствующий слой

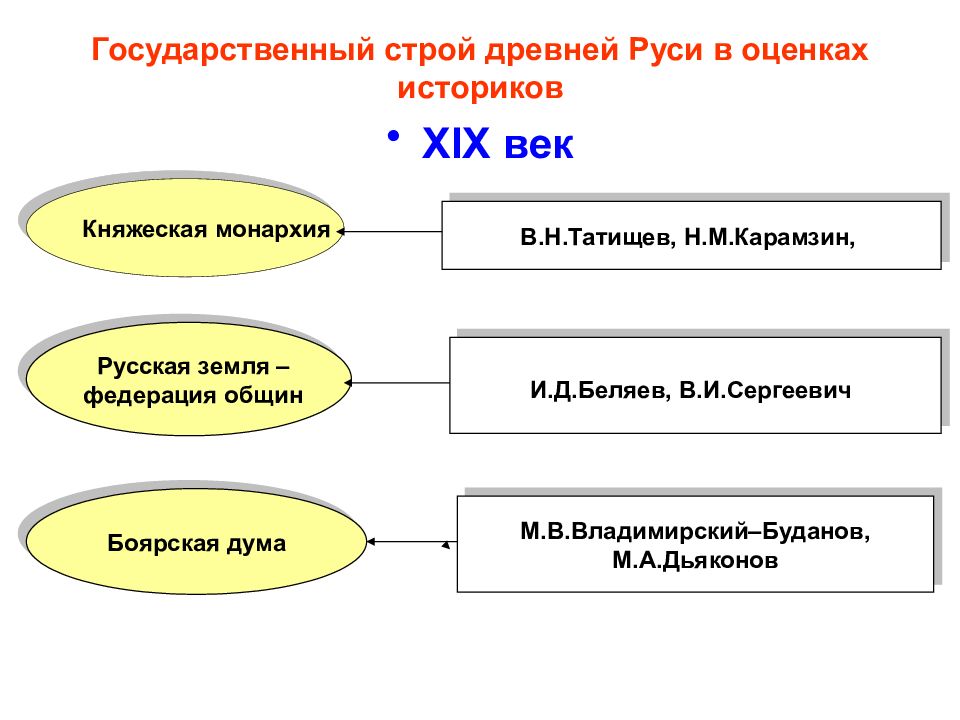

Слайд 7: Государственный строй древней Руси в оценках историков

XIX век Княжеская монархия В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин, Русская земля – федерация общин И.Д.Беляев, В.И.Сергеевич Боярская дума М.В.Владимирский–Буданов, М.А.Дьяконов

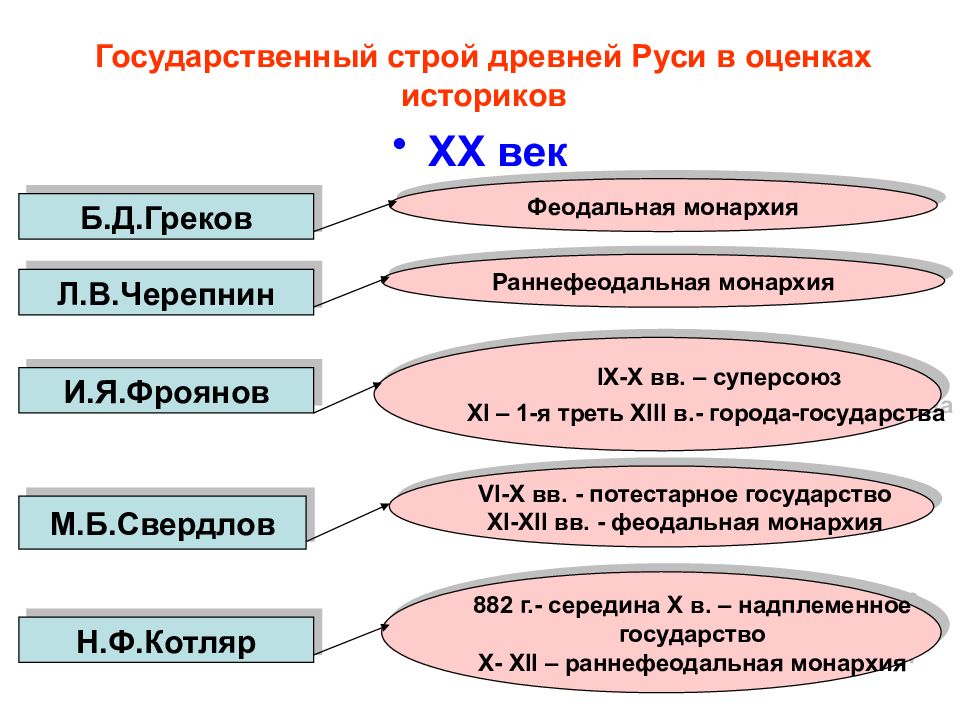

Слайд 8: Государственный строй древней Руси в оценках историков

ХХ век Феодальная монархия Б.Д.Греков Л.В.Черепнин Раннефеодальная монархия IX-X вв. – суперсоюз XI – 1-я треть XIII в.- города-государства И.Я.Фроянов М.Б.Свердлов Н.Ф.Котляр VI-X вв. - потестарное государство XI-XII вв. - феодальная монархия 882 г. - середина X в. – надплеменное государство X- XII – раннефеодальная монархия

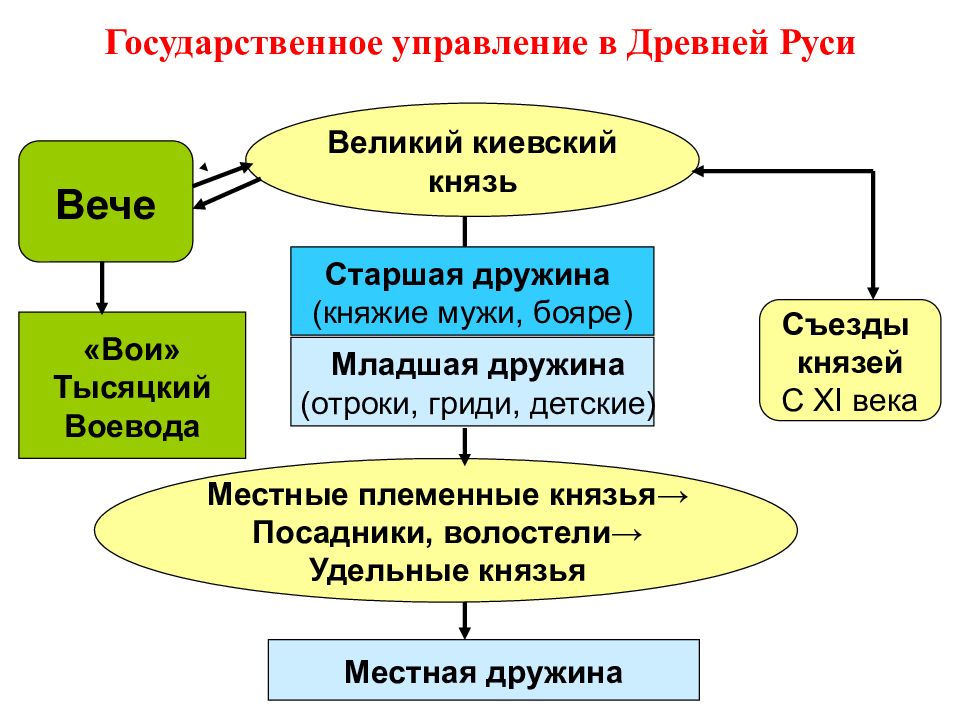

Слайд 9: Государственное управление в Древней Руси

Великий киевский князь Старшая дружина (княжие мужи, бояре) Младшая дружина (отроки, гриди, детские) Вече Съезды князей С XI века Местные племенные князья → Посадники, волостели → Удельные князья Местная дружина «Вои» Тысяцкий Воевода

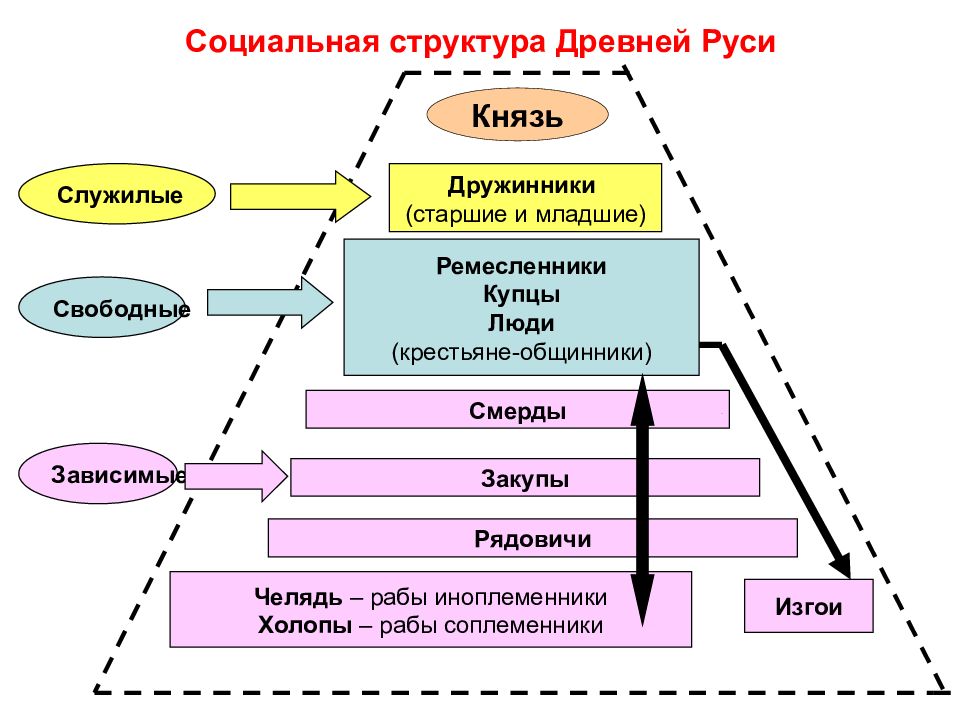

Слайд 10: Социальная структура Древней Руси

Князь Дружинники (старшие и младшие) Ремесленники Купцы Люди (крестьяне-общинники) Смерды Закупы Рядовичи Челядь – рабы иноплеменники Холопы – рабы соплеменники Изгои Служилые Свободные Зависимые

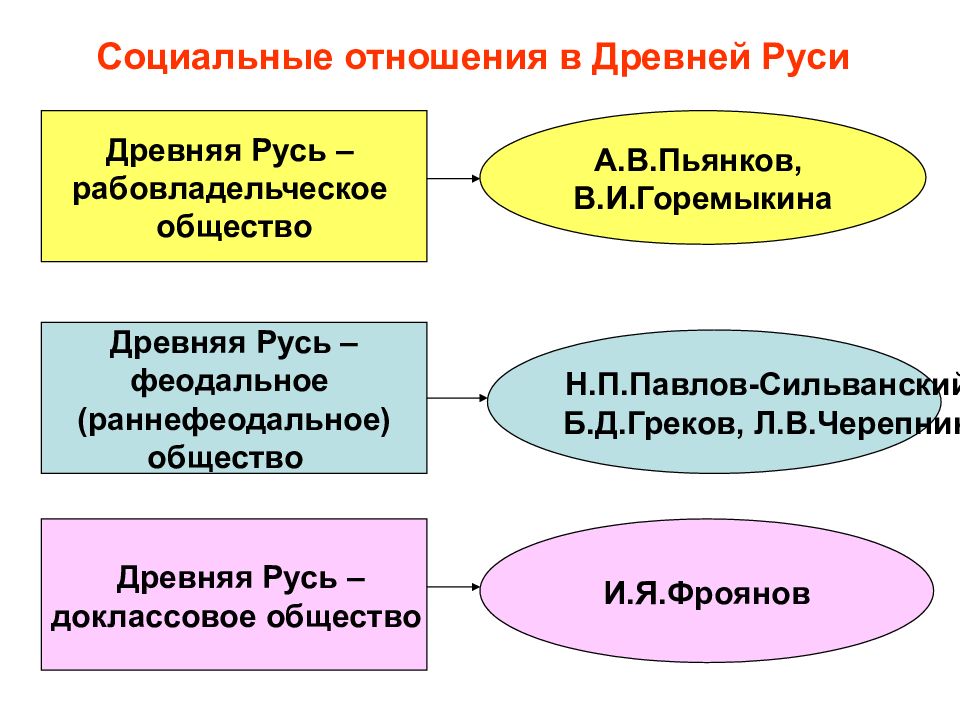

Слайд 11: Социальные отношения в Древней Руси

Древняя Русь – феодальное (раннефеодальное) общество Древняя Русь – доклассовое общество Древняя Русь – рабовладельческое общество А.В.Пьянков, В.И.Горемыкина Н.П.Павлов-Сильванский Б.Д.Греков, Л.В.Черепнин И.Я.Фроянов

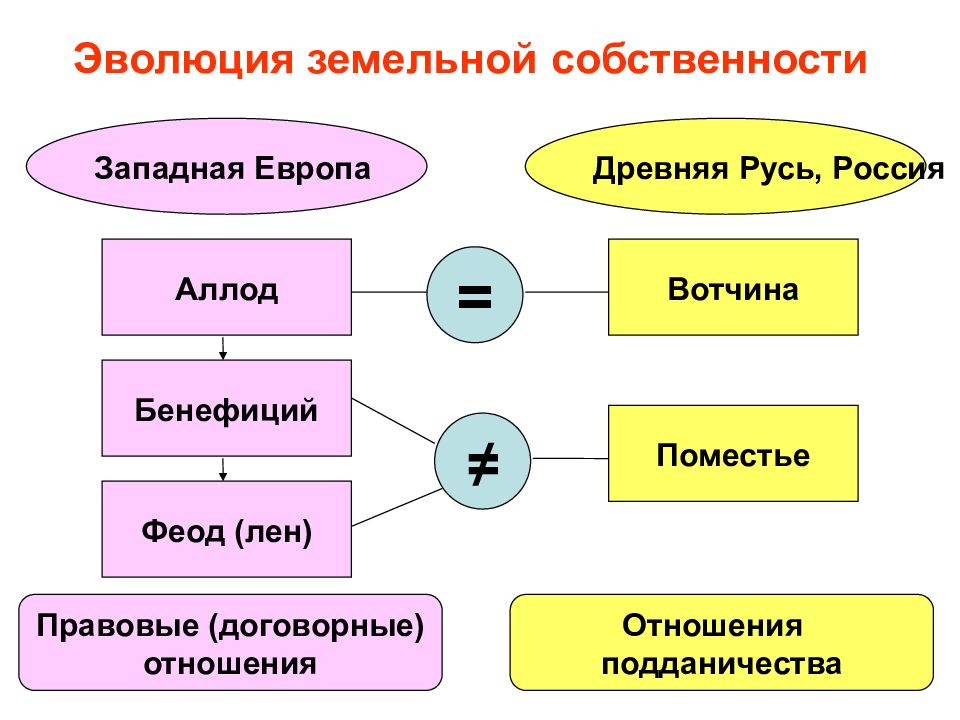

Слайд 12: Эволюция земельной собственности

Западная Европа Древняя Русь, Россия Аллод Бенефиций Феод (лен) Вотчина Поместье Правовые (договорные) отношения Отношения подданичества = ≠

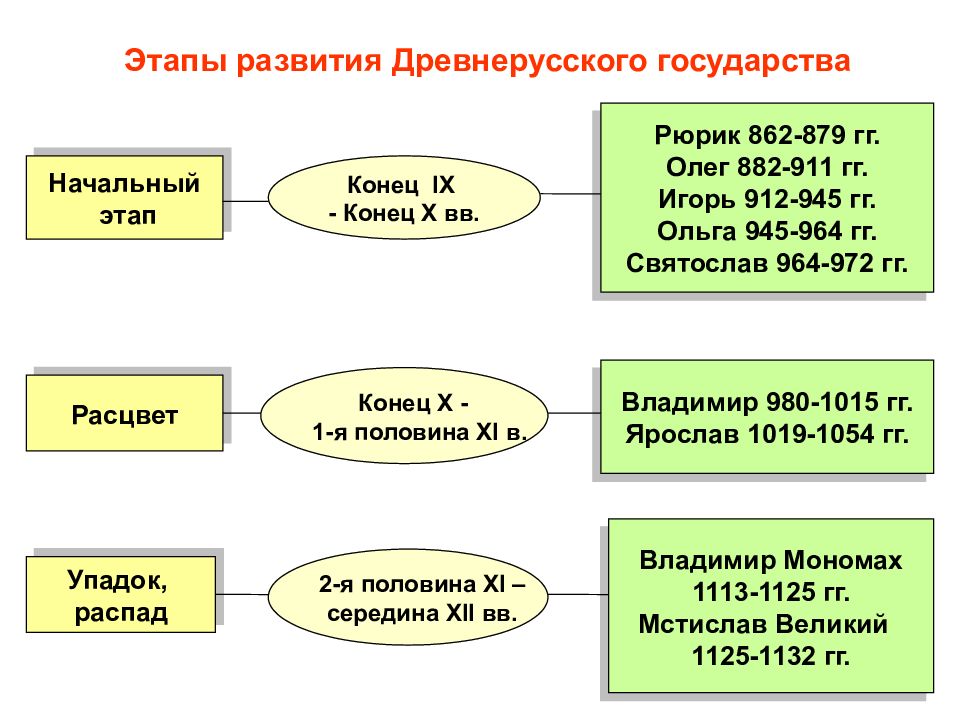

Слайд 13: Этапы развития Древнерусского государства

Начальный этап Владимир Мономах 1113-1125 гг. Мстислав Великий 1125-1132 гг. Рюрик 862-879 гг. Олег 882-911 гг. Игорь 912-945 гг. Ольга 945-964 гг. Святослав 964-972 гг. Расцвет Упадок, распад Владимир 980-1015 гг. Ярослав 1019-1054 гг. Конец IX - Конец X вв. Конец Х - 1-я половина XI в. 2-я половина XI – середина XII вв.

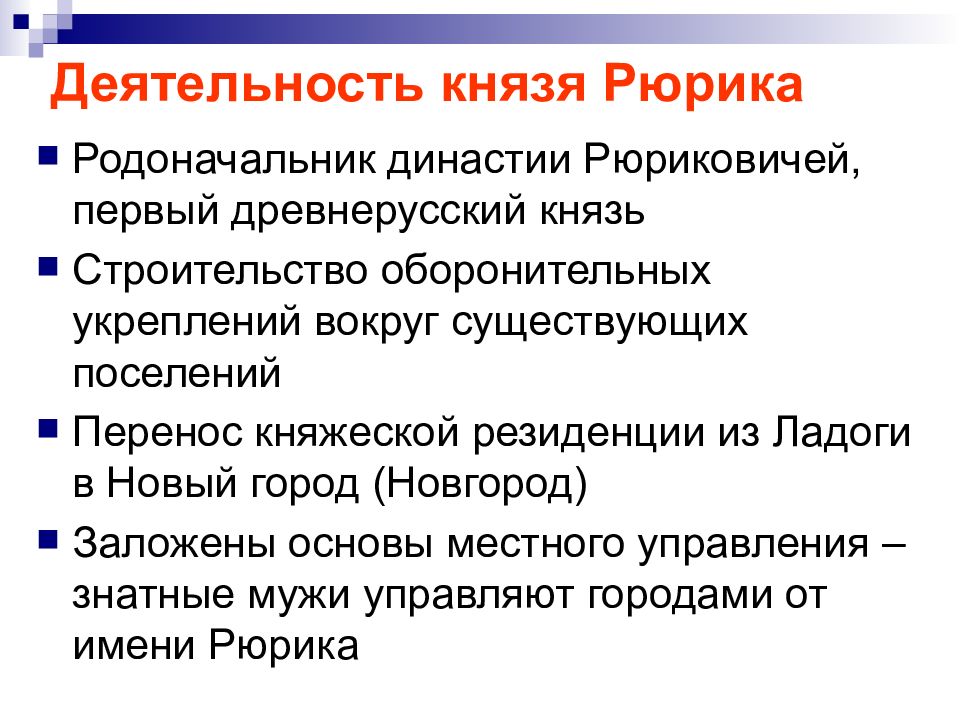

Слайд 15: Деятельность князя Рюрика

Родоначальник династии Рюриковичей, первый древнерусский князь Строительство оборонительных укреплений вокруг существующих поселений Перенос княжеской резиденции из Ладоги в Новый город (Новгород) Заложены основы местного управления – знатные мужи управляют городами от имени Рюрика

Слайд 17: Деятельность князя Олега

Расширение границ Древнерусского государства («примучены» древляне, северяне, радимичи и обложены данью, попытка «примучить» уличей и тиверцев) 882 г. - объединение Севера и Юга под властью великого киевского князя Строительство оборонительных укреплений вокруг поселений Походы на Хазарский каганат Походы в Византию 907 и 911 гг. Русско-византийский договор – право беспошлинной торговли для русских купцов Полюдье – 1) примитивная система налогообложения, 2) форма оплаты деятельности князя (за суд и управление) в виде корма

Слайд 18: Игорь (912-945 гг.)

Попытка включить в состав Древнерусского государства уличан Борьба печенегами Походы на Византию 941 г. - поражение 944 г. - взаимовыгодный договор??? Убит древлянами при сборе дани в 945 г.

Слайд 20: Реформы княгини Ольги

Уставы – единые княжеские законы Уроки – ставки налогов и повинностей, отменяющие произвол дружинного грабежа Погосты и становища (места) – опорные пункты княжеской власти, где чиновники судили и собирали твердо установленные дани Ловища – княжеские заповедники Перевесища – речные переправы Помосты – мощеные дороги 957 г. - поездка в Византию, принятие христианства

Слайд 21: Святослав (964-972 гг.)

Разгром Хазарского каганата (965 г.) Походы в Дунайскую Болгарию Войны с Византией (968-969 гг.) Борьба с печенегами Во время походов Святослава его сыновья управляли государством Ярополк - в Киеве Олег - в Древлянской земле Владимир - в Новгороде

Слайд 24: Реформы князя Владимира I Святого

Расширение границ Древнерусского государства Система оборонительных крепостей на границе со Степью (Переяславль, Белгород и др.) Административная реформа: сыновья-посадники Великий киевский князь Святополк Туров Изяслав Полоцк Вышеслав (Ярослав) Новгород Ярослав (Борис) Ростов Глеб Муром Святослав в Деревах Святослав Владимир Мстислав Тмутаракань

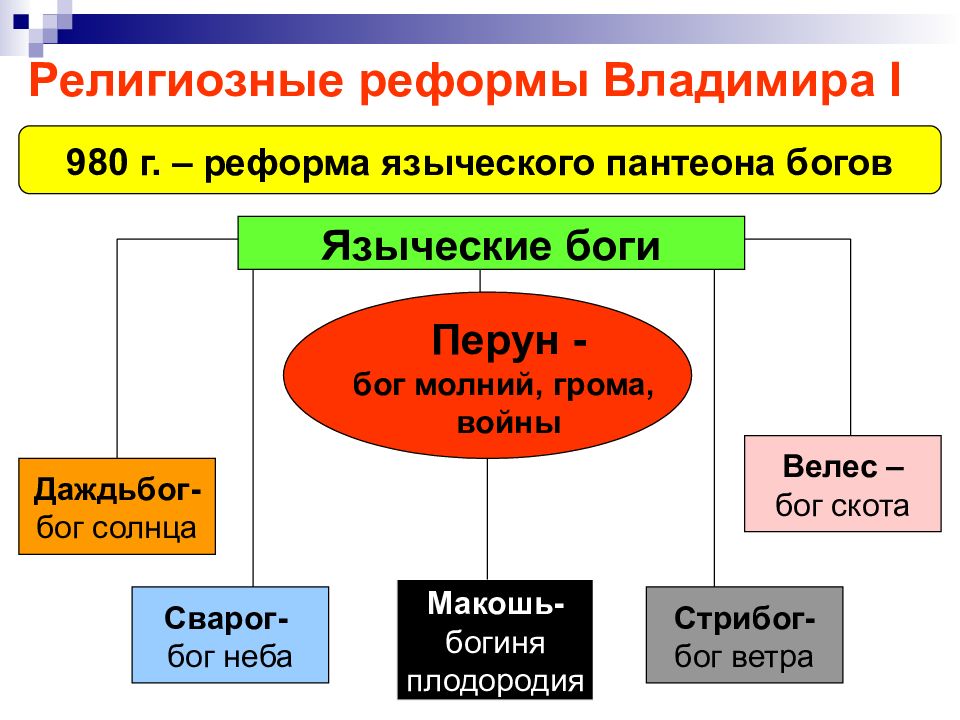

Слайд 25: Верования восточных славян

Язычество Поклонение силам природы Культ предков Высшие божества Низшие божества Перун Дажьдбог Стрибог Велес Макошь Сварог Домовые, водяные, лешие и пр.

Слайд 26: Религиозные реформы Владимира I

Языческие боги Перун - бог молний, грома, войны Даждьбог- бог солнца Стрибог- бог ветра Сварог- бог неба Велес – бог скота Макошь- богиня плодородия 980 г. – реформа языческого пантеона богов

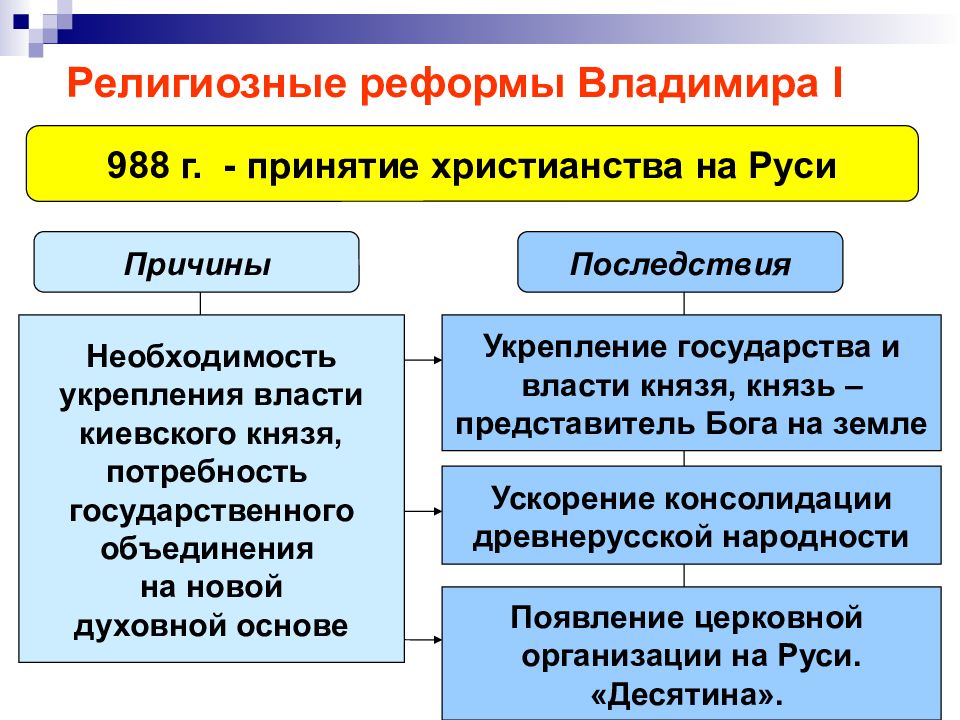

Слайд 27: Религиозные реформы Владимира I

988 г. - принятие христианства на Руси Необходимость укрепления власти киевского князя, потребность государственного объединения на новой духовной основе Укрепление государства и власти князя, князь – представитель Бога на земле Ускорение консолидации древнерусской народности Причины Последствия Появление церковной организации на Руси. «Десятина».

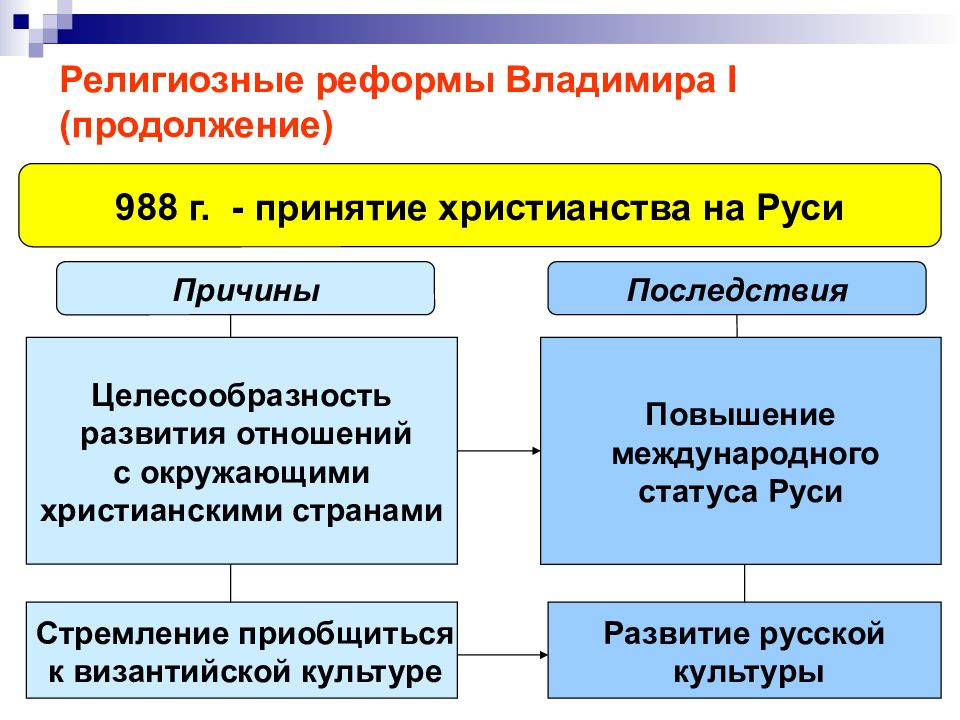

Слайд 28: Религиозные реформы Владимира I (продолжение)

Целесообразность развития отношений с окружающими христианскими странами Повышение международного статуса Руси Причины Последствия Стремление приобщиться к византийской культуре Развитие русской культуры 988 г. - принятие христианства на Руси

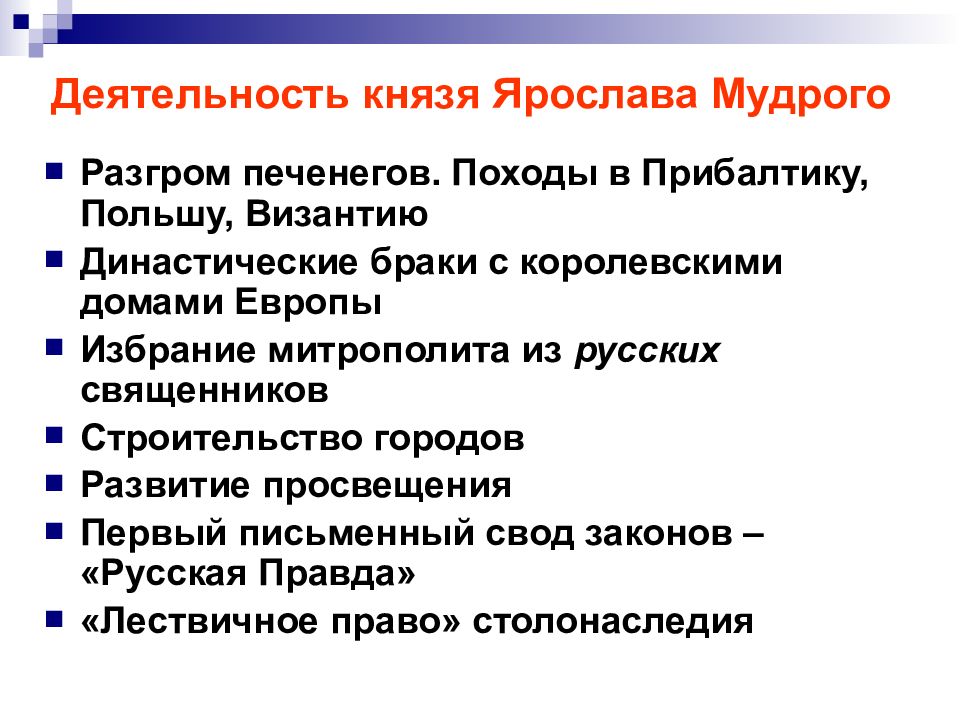

Слайд 30: Деятельность князя Ярослава Мудрого

Разгром печенегов. Походы в Прибалтику, Польшу, Византию Династические браки с королевскими домами Европы Избрание митрополита из русских священников Строительство городов Развитие просвещения Первый письменный свод законов – «Русская Правда» «Лествичное право» столонаследия

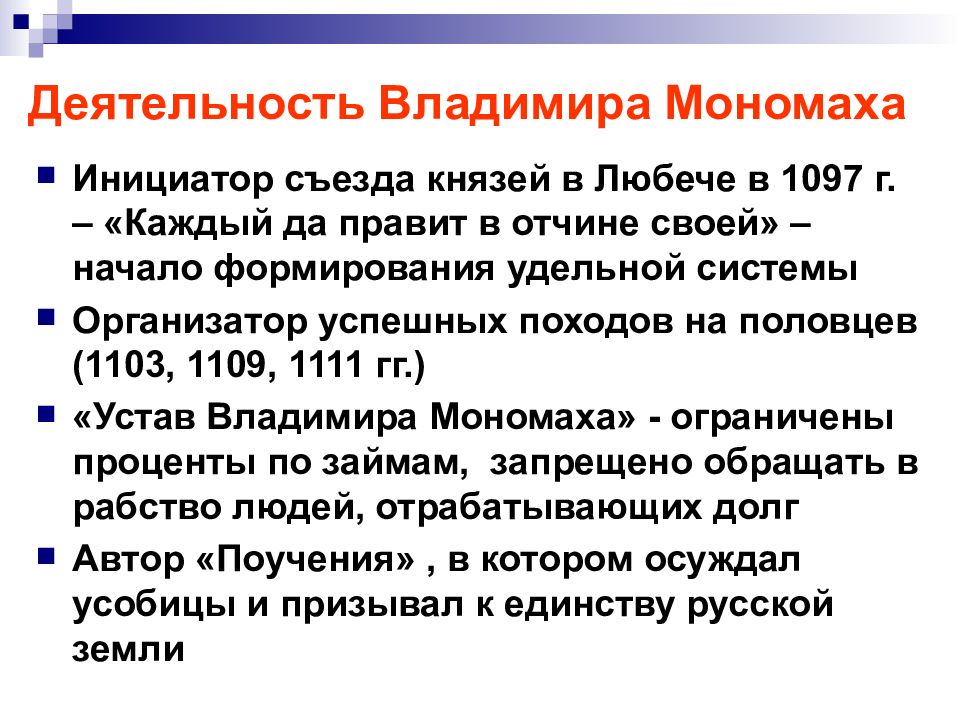

Слайд 32: Деятельность Владимира Мономаха

Инициатор съезда князей в Любече в 1097 г. – «Каждый да правит в отчине своей» – начало формирования удельной системы Организатор успешных походов на половцев (1103, 1109, 1111 гг.) «Устав Владимира Мономаха» - ограничены проценты по займам, запрещено обращать в рабство людей, отрабатывающих долг Автор «Поучения», в котором осуждал усобицы и призывал к единству русской земли

Слайд 34: Причины политической раздробленности Руси (вторая треть XII – XV вв.)

Экономические Социальные Политические Прогресс в сельском хозяйстве, ремесле, торговле Господство натурального хозяйства Рост боярского землевла- дения Рост городов Рост землевладения местных князей Экономическое обособление Рост политического сепаратизма Утрата Киевом своих позиций смещение торговых путей - набеги кочевников Междоусобицы князей «лествичное право» отсутствие «сильной» личности - вмешательство половцев Появление условного землевладения Распад Руси

Слайд 35: Последствия политической раздробленности Руси

Позитивные Негативные Расцвет городов в удельных землях Освоение новых торговых путей Сохранение единой духовной и культурной общности Постоянные княжеские усобицы Дробление княжеств между наследниками Ослабление обороноспособности и политического единства страны

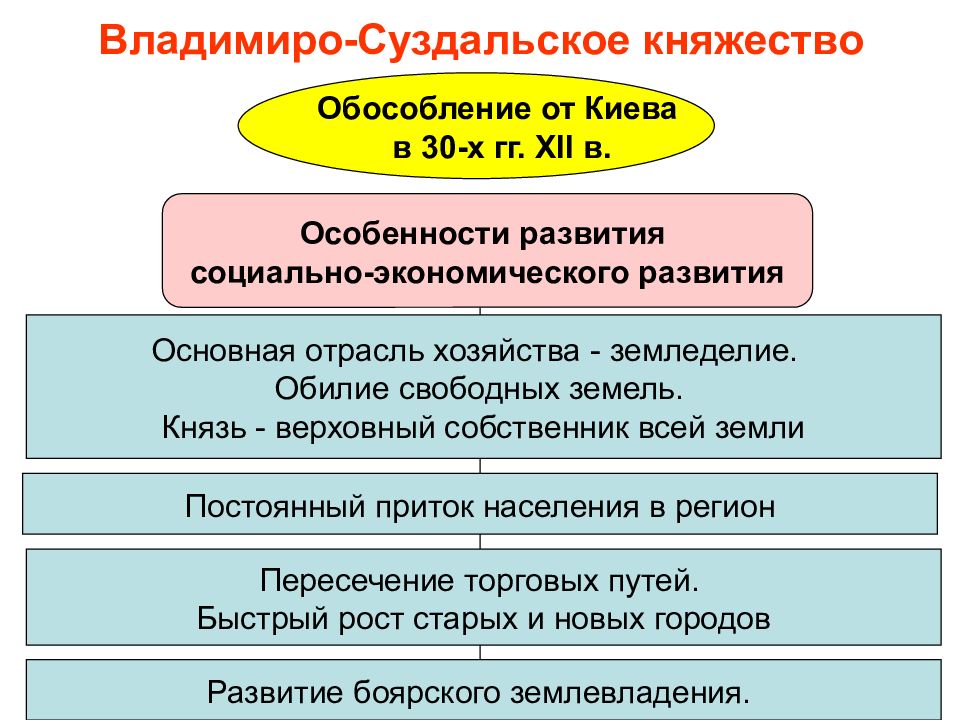

Слайд 38: Владимиро-Суздальское княжество

Обособление от Киева в 30-х гг. XII в. Особенности развития социально-экономического развития Основная отрасль хозяйства - земледелие. Обилие свободных земель. Князь - верховный собственник всей земли Постоянный приток населения в регион Пересечение торговых путей. Быстрый рост старых и новых городов Развитие боярского землевладения.

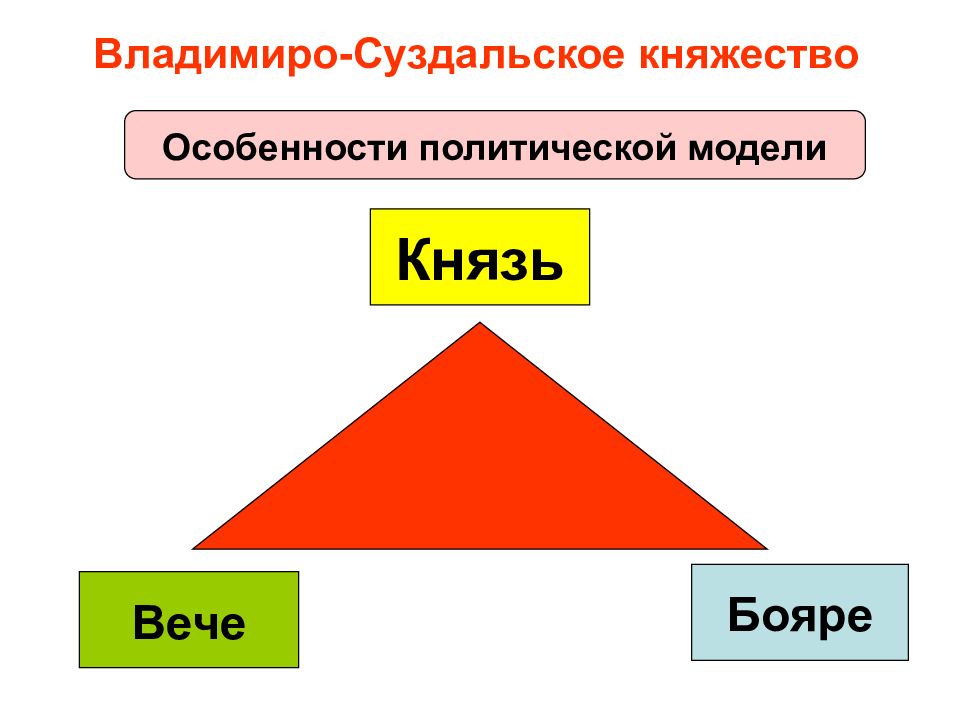

Слайд 39: Владимиро-Суздальское княжество

Особенности политической модели Князь Вече Бояре

Слайд 40: Галицко-Волынское княжество

Особенности развития социально-экономического развития Старинный центр земледелия. Наличие плодородных земель. Развитие боярского землевладения. Богатство и могущество бояр. Добыча и торговля каменной солью. Активная внешняя торговля. Рост городов. 1199 г. – объединение Галицкого и Волынского княжеств

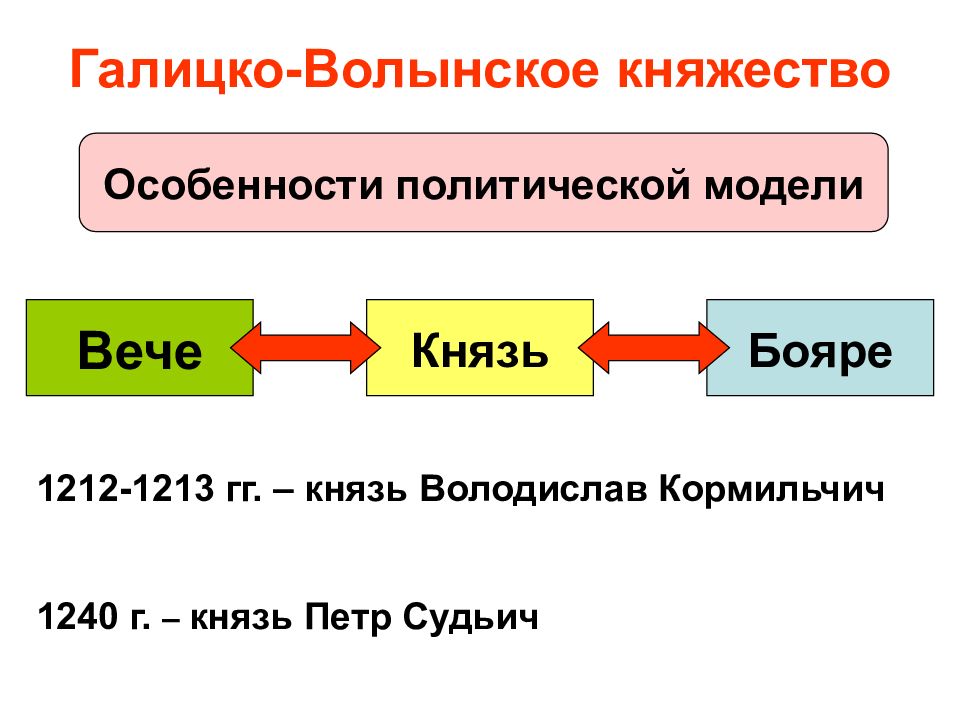

Слайд 41: Галицко-Волынское княжество

Особенности политической модели Князь Вече Бояре 1212-1213 гг. – князь Володислав Кормильчич 1240 г. – князь Петр Судьич

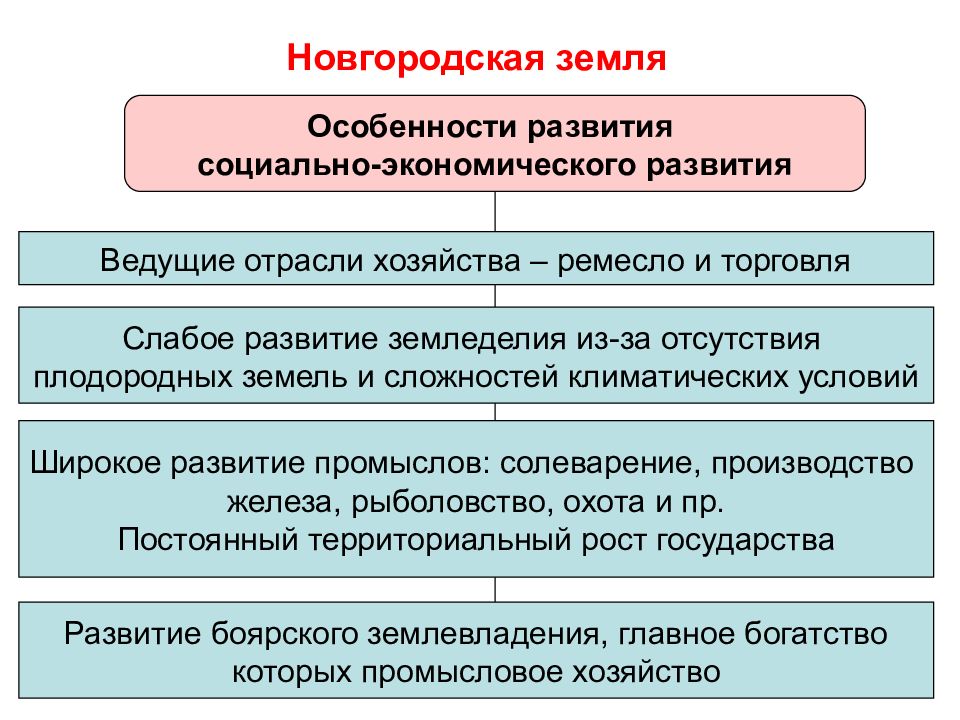

Слайд 43: Новгородская земля

Особенности развития социально-экономического развития Ведущие отрасли хозяйства – ремесло и торговля Слабое развитие земледелия из-за отсутствия плодородных земель и сложностей климатических условий Широкое развитие промыслов: солеварение, производство железа, рыболовство, охота и пр. Постоянный территориальный рост государства Развитие боярского землевладения, главное богатство которых промысловое хозяйство

Слайд 44: Государственный строй Новгородской боярской республики

Общегородское вече Князь Совет господ Тысяцкий Посадник Архиепископ Пригород «пятина» Вотьская Пригород «пятина» Обонежская Пригород «пятина» Деревская Пригород «пятина» Шелонская Пригород «пятина» Бежецкая Кончанские, сотенные, уличанские вече В о л о с т и ряд

Слайд 45: Новгородская земля

Особенности политической модели Вече Князь Бояре С 1136 г. – самостоятельность Новгорода

Слайд 46: Высшие должностные лица Новгородской республики

Посадник Вел переговоры с другими государствами Ведал всеми землями Назначал и смещал должностных лиц Выступал с князем во главе войска Возглавлял суд Новгорода Наблюдал за деятельностью князя

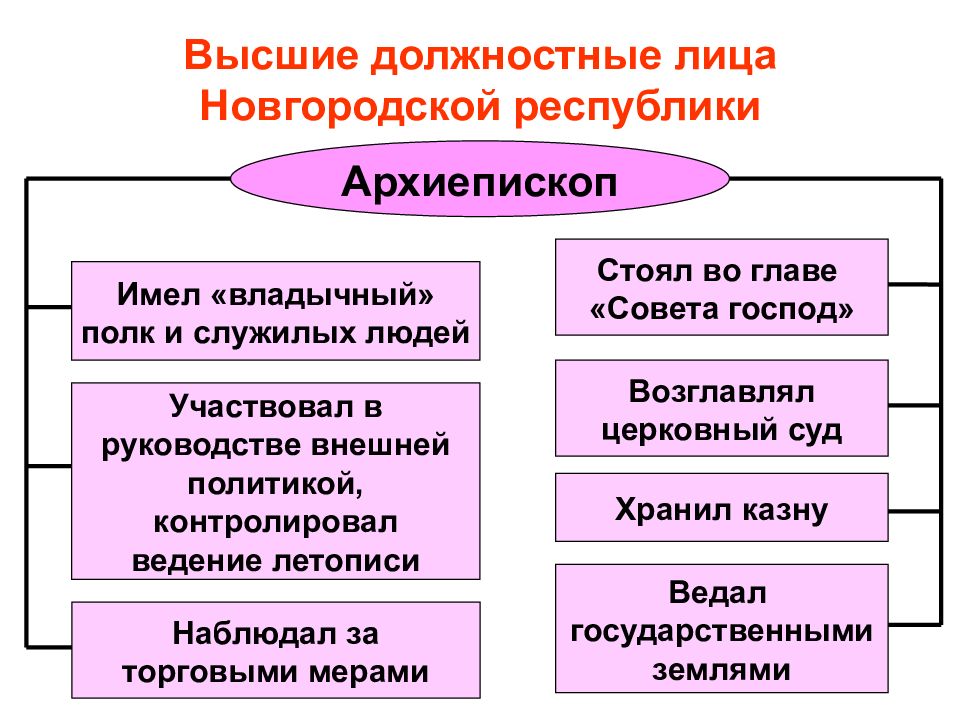

Слайд 47: Высшие должностные лица Новгородской республики

Архиепископ Имел «владычный» полк и служилых людей Стоял во главе «Совета господ» Участвовал в руководстве внешней политикой, контролировал ведение летописи Возглавлял церковный суд Ведал государственными землями Хранил казну Наблюдал за торговыми мерами

Слайд 48: Высшие должностные лица Новгородской республики

Тысяцкий Ведал и управлял городским населением Ведал торговым судом Командовал ополчением в походах Осуществлял полицейские функции

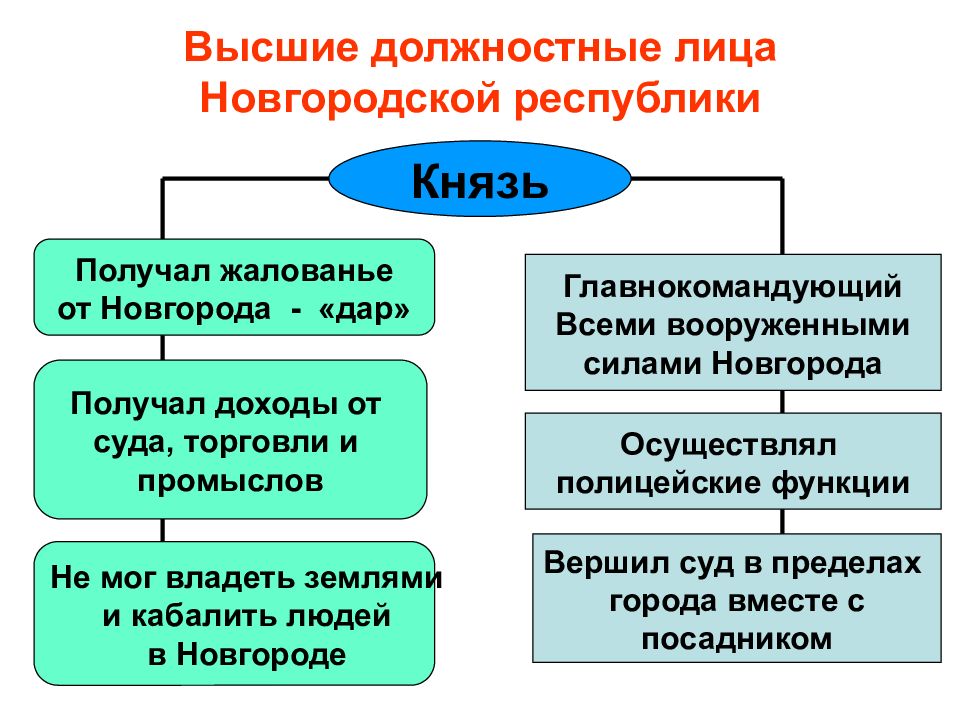

Слайд 49: Высшие должностные лица Новгородской республики

Князь Главнокомандующий Всеми вооруженными силами Новгорода Осуществлял полицейские функции Вершил суд в пределах города вместе с посадником Получал доходы от суда, торговли и промыслов Получал жалованье от Новгорода - «дар» Не мог владеть землями и кабалить людей в Новгороде

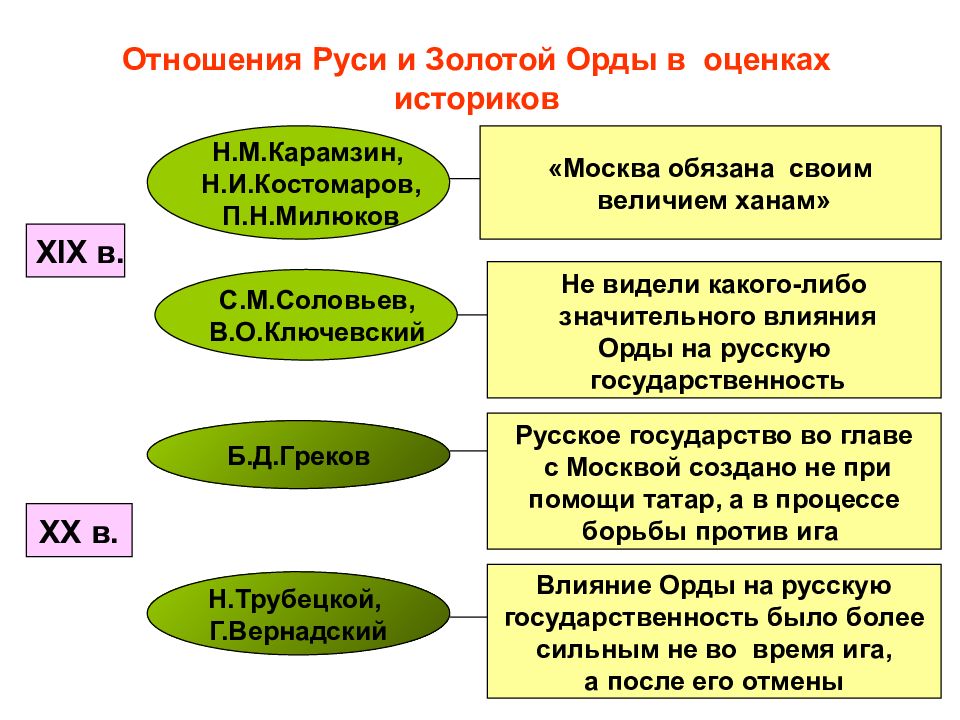

Слайд 51: Отношения Руси и Золотой Орды в оценках историков

«Москва обязана своим величием ханам» Н.М.Карамзин, Н.И.Костомаров, П.Н.Милюков С.М.Соловьев, В.О.Ключевский Не видели какого-либо значительного влияния Орды на русскую государственность Б.Д.Греков Русское государство во главе с Москвой создано не при помощи татар, а в процессе борьбы против ига Н.Трубецкой, Г.Вернадский Влияние Орды на русскую государственность было более сильным не во время ига, а после его отмены XIX в. ХХ в.

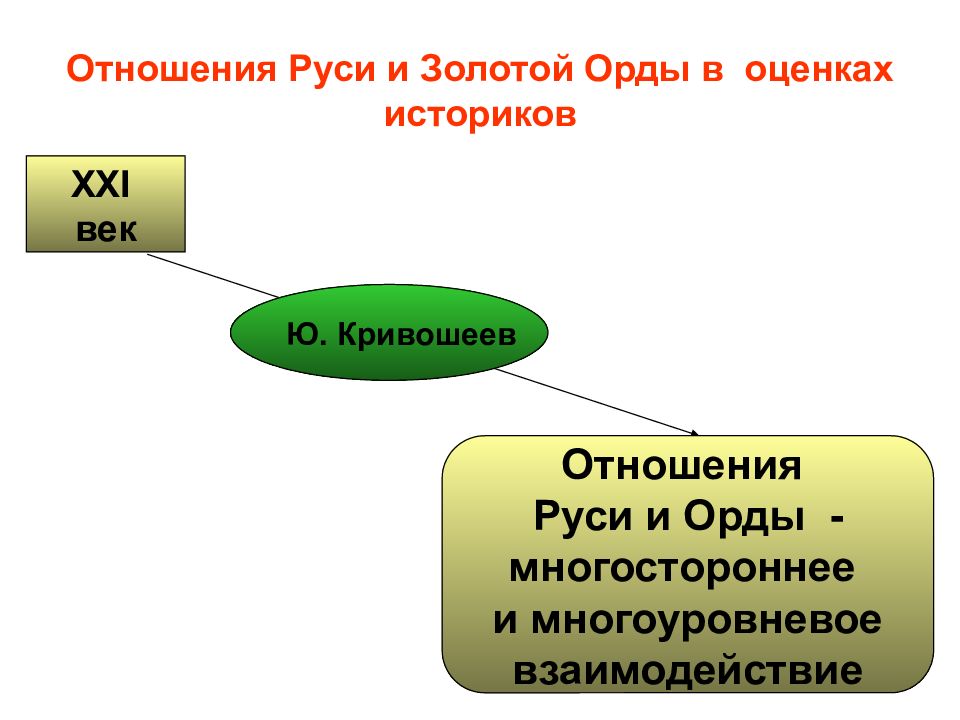

Слайд 52: Отношения Руси и Золотой Орды в оценках историков

XXI век Отношения Руси и Орды - многостороннее и многоуровневое взаимодействие Ю. Кривошеев

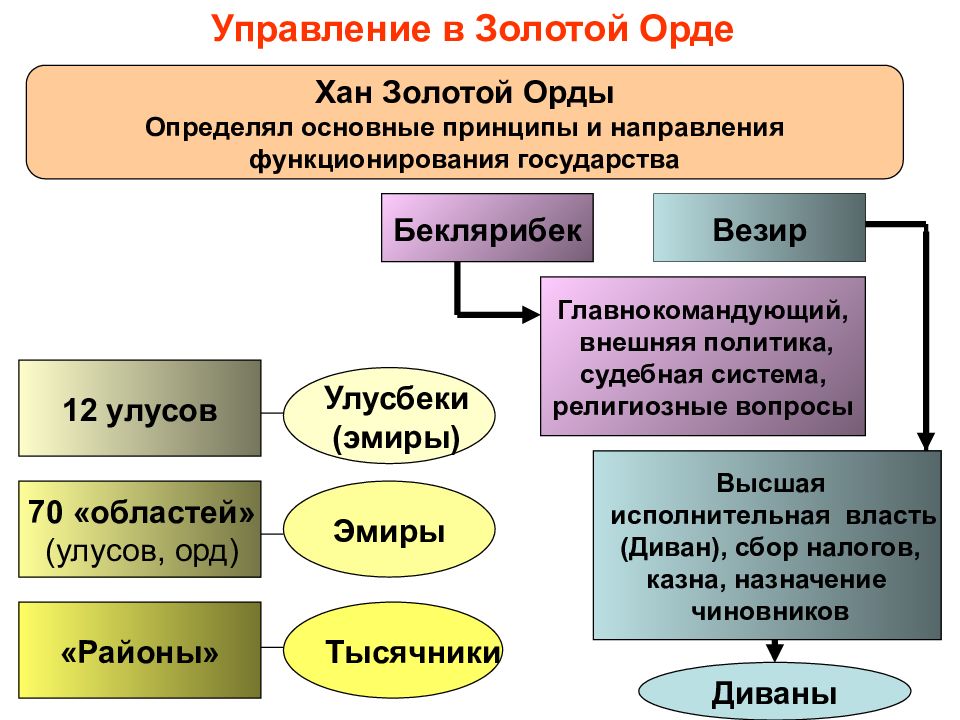

Слайд 53: Управление в Золотой Орде

12 улусов 70 «областей» (улусов, орд) Улусбеки (эмиры) «Районы» Эмиры Тысячники Хан Золотой Орды Определял основные принципы и направления функционирования государства Беклярибек Везир Главнокомандующий, внешняя политика, судебная система, религиозные вопросы Высшая исполнительная власть (Диван), сбор налогов, казна, назначение чиновников Диваны

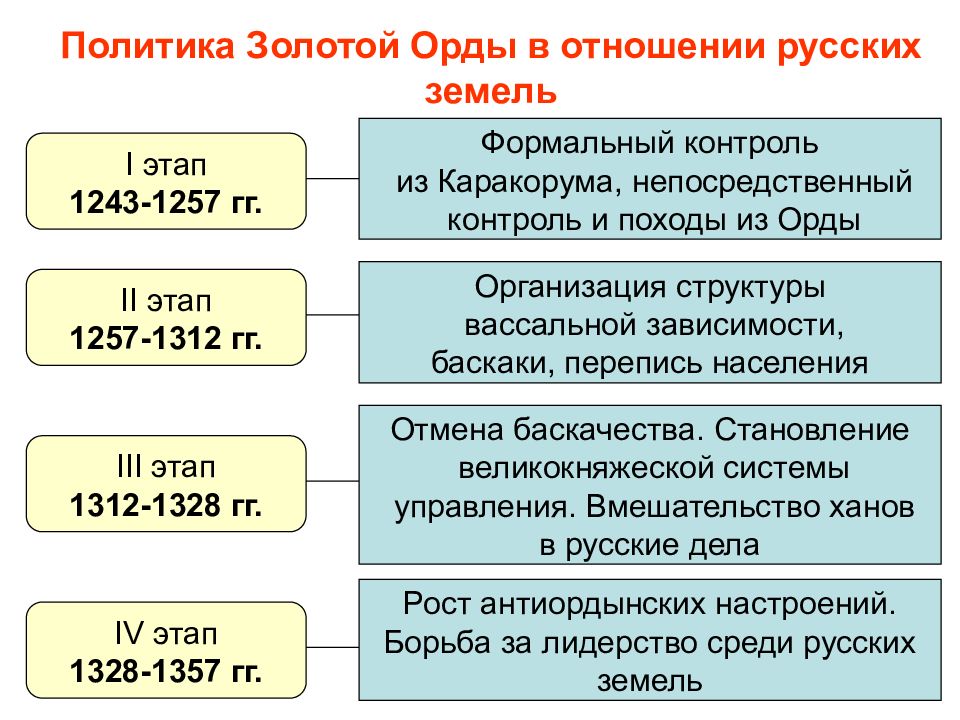

Слайд 54: Политика Золотой Орды в отношении русских земель

I этап 1243-1257 гг. Формальный контроль из Каракорума, непосредственный контроль и походы из Орды II этап 1257-1312 гг. III этап 1312-1328 гг. IV этап 1328-1357 гг. Организация структуры вассальной зависимости, баскаки, перепись населения Рост антиордынских настроений. Борьба за лидерство среди русских земель Отмена баскачества. Становление великокняжеской системы управления. Вмешательство ханов в русские дела

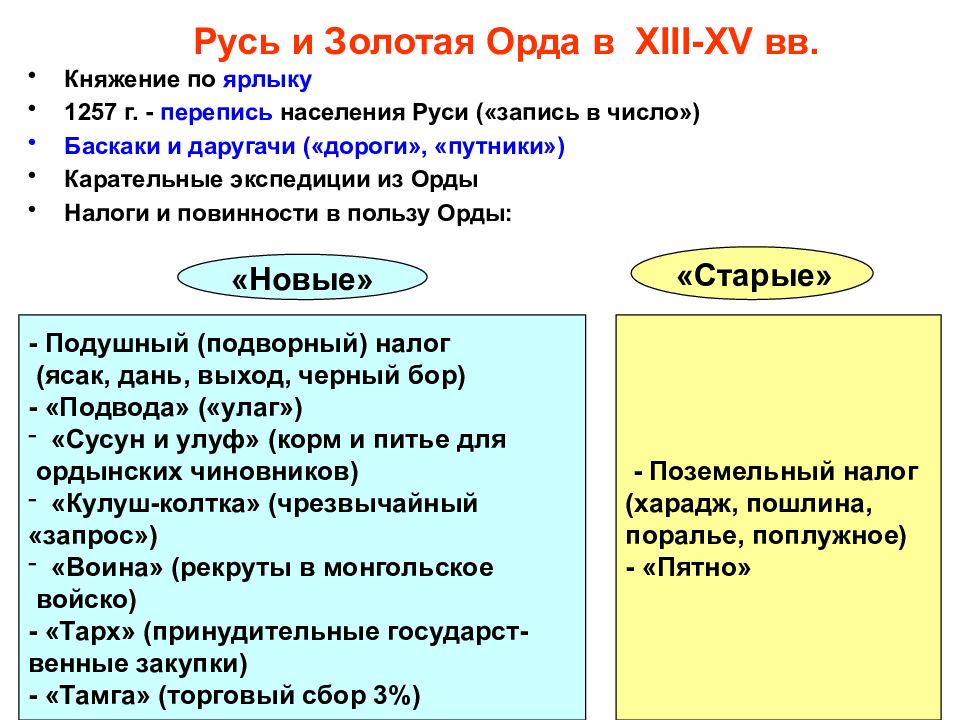

Слайд 55: Русь и Золотая Орда в XIII-XV вв

Княжение по ярлыку 1257 г. - перепись населения Руси («запись в число») Баскаки и даругачи («дороги», «путники») Карательные экспедиции из Орды Налоги и повинности в пользу Орды: - Подушный (подворный) налог (ясак, дань, выход, черный бор) - «Подвода» («улаг») «Сусун и улуф» (корм и питье для ордынских чиновников) «Кулуш-колтка» (чрезвычайный «запрос») «Воина» (рекруты в монгольское войско) - «Тарх» (принудительные государст- венные закупки) - «Тамга» (торговый сбор 3%) - Поземельный налог (харадж, пошлина, поралье, поплужное) - «Пятно» «Старые» «Новые»

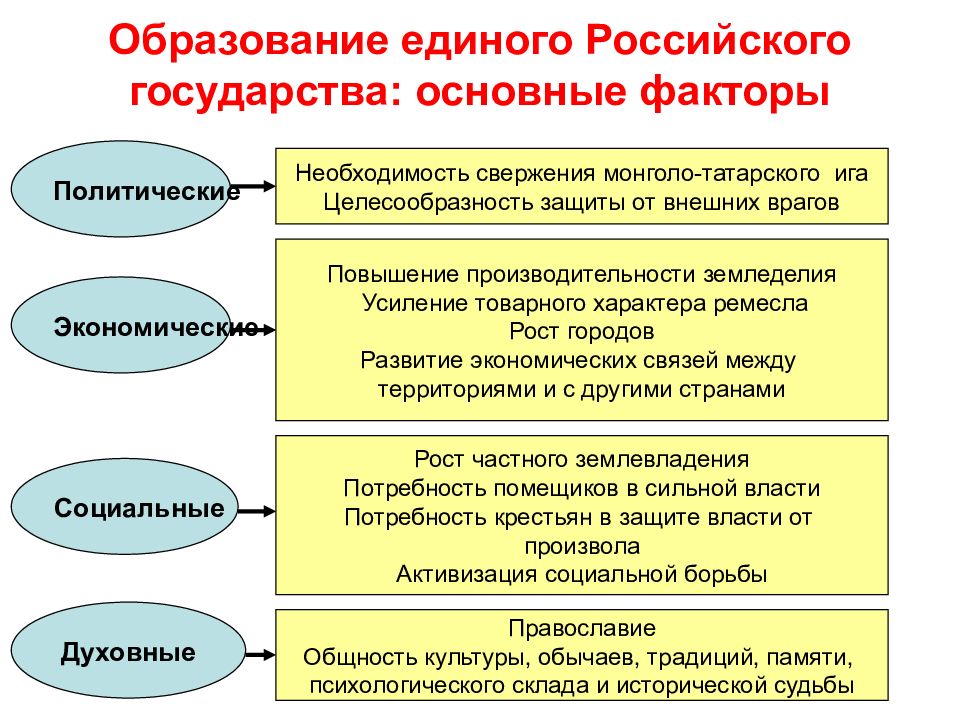

Слайд 57: Образование единого Российского государства: основные факторы

Политические Экономические Социальные Духовные Необходимость свержения монголо-татарского ига Целесообразность защиты от внешних врагов Повышение производительности земледелия Усиление товарного характера ремесла Рост городов Развитие экономических связей между территориями и с другими странами Рост частного землевладения Потребность помещиков в сильной власти Потребность крестьян в защите власти от произвола Активизация социальной борьбы Православие Общность культуры, обычаев, традиций, памяти, психологического склада и исторической судьбы

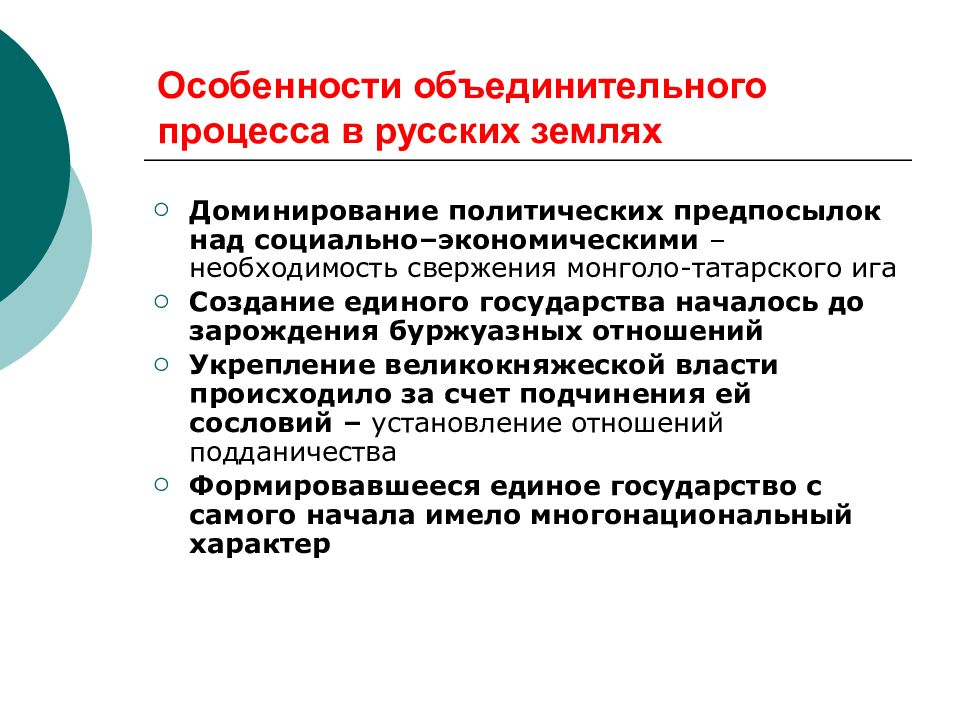

Слайд 58: Особенности объединительного процесса в русских землях

Доминирование политических предпосылок над социально–экономическими – необходимость свержения монголо-татарского ига Создание единого государства началось до зарождения буржуазных отношений Укрепление великокняжеской власти происходило за счет подчинения ей сословий – установление отношений подданичества Формировавшееся единое государство с самого начала имело многонациональный характер

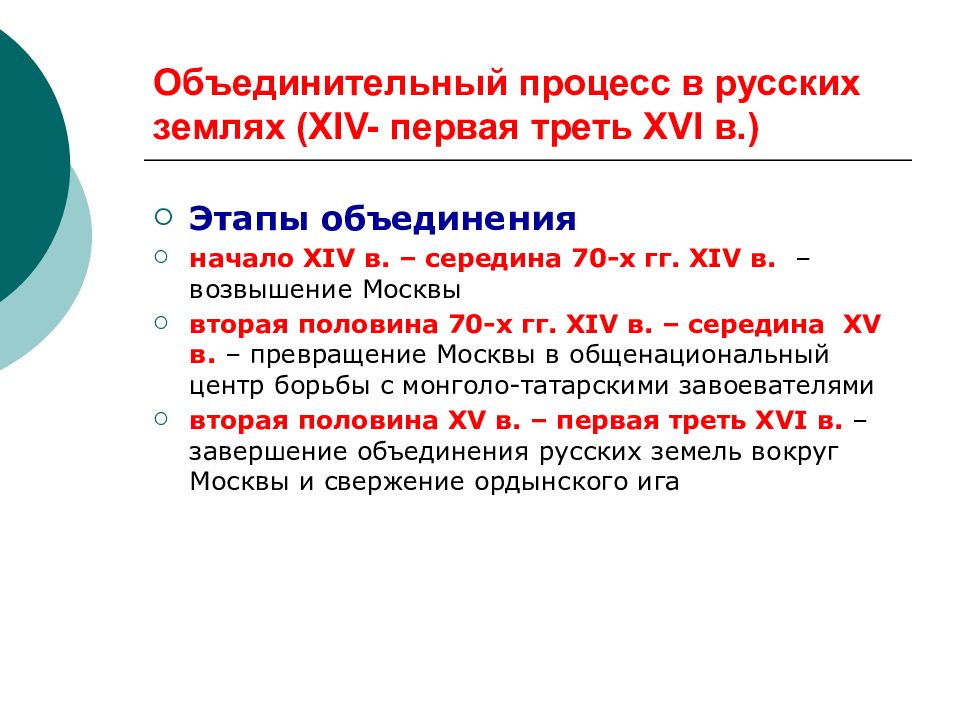

Слайд 59: Объединительный процесс в русских землях ( XIV- первая треть XVI в.)

Этапы объединения начало XIV в. – середина 70-х гг. XIV в. – возвышение Москвы вторая половина 70-х гг. XIV в. – середина XV в. – превращение Москвы в общенациональный центр борьбы с монголо-татарскими завоевателями вторая половина XV в. – первая треть XVI в. – завершение объединения русских земель вокруг Москвы и свержение ордынского ига

Слайд 60: Собирание русских земель московскими князьями

Даниил Александрович (1276-1303) Дмитрий Иванович Донской (1359-1389) Василий I (1389-1425) Василий II Темный (1425… -1462) Иван III (1462-1505) Василий III (1505-1533) Коломна (1301), Переяславль-Залесский, Можайск Углич, Белозеро (1371), Калуга, Стародуб, Дмитров, Кострома, Галич Нижний Новгород, Муром, Двинская земля, Малая Пермь Вологда (1456) Ярославль, Ростов, Великая Пермь, Новгород, Тверь, Вятская земля, Чернигов, Новгород-Северский, Брянск, Мценск, Гомель, Рыльск Псков (1510),Смоленск (1514), Рязань (1521)

Слайд 61: Создание органов центральной власти в России (конец XV – начало XVI в.)

Великий князь Государь всея Руси Боярская дума (совещательный орган) Московские бояре – князья 5-12 чел. Окольничие – 10-12 чел. Общегосударственные органы Казна Деньги Архив Печать Дворец Управление княжескими землями Административно-территориальное устройство волостель уезд волость стан наместник волостель

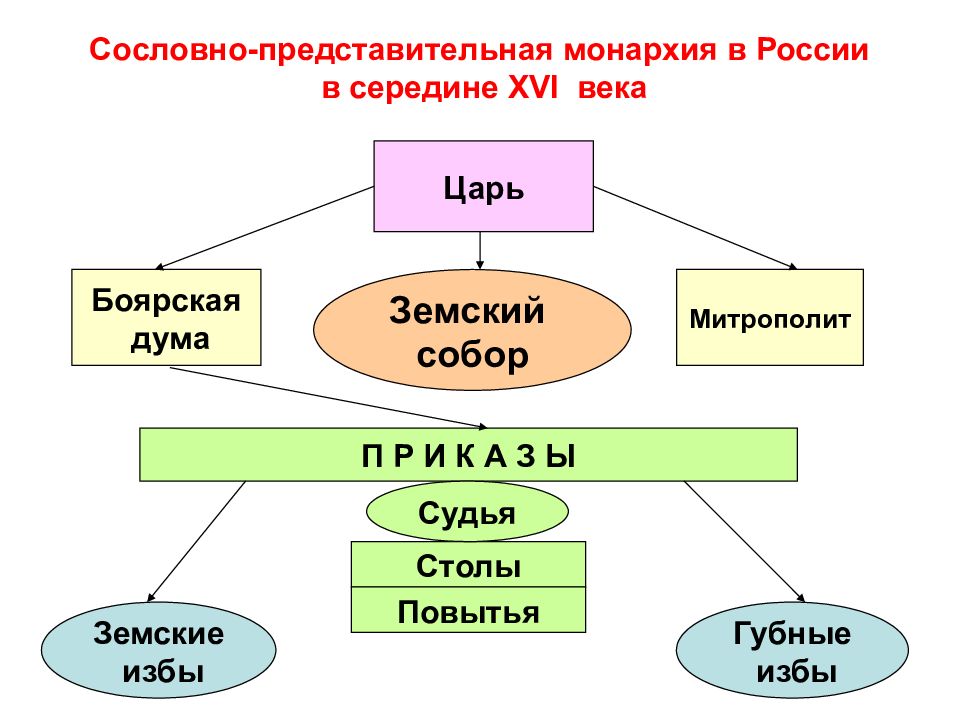

Слайд 65: Сословно-представительная монархия в России в середине XVI века

Царь Боярская дума Митрополит Земский собор П Р И К А З Ы Земские избы Губные избы Столы Повытья Судья

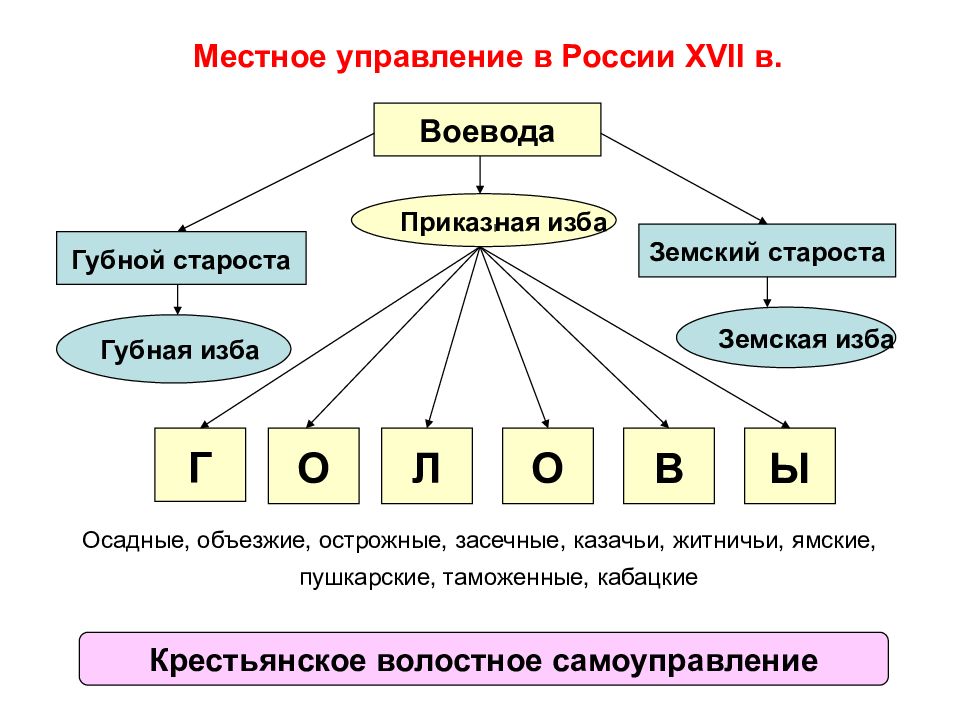

Слайд 66: Местное управление в России XVII в

Воевода Приказная изба Губной староста Губная изба Земский староста Земская изба Г О Л О В Ы Осадные, объезжие, острожные, засечные, казачьи, житничьи, ямские, пушкарские, таможенные, кабацкие Крестьянское волостное самоуправление

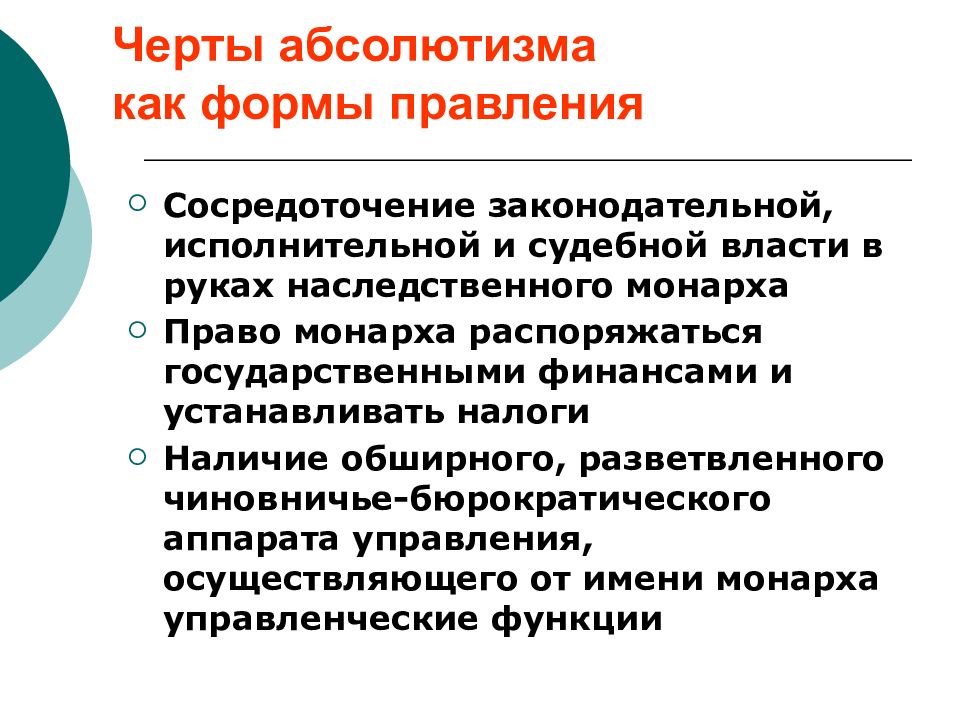

Слайд 67: Черты абсолютизма как формы правления

Сосредоточение законодательной, исполнительной и судебной власти в руках наследственного монарха Право монарха распоряжаться государственными финансами и устанавливать налоги Наличие обширного, разветвленного чиновничье-бюрократического аппарата управления, осуществляющего от имени монарха управленческие функции

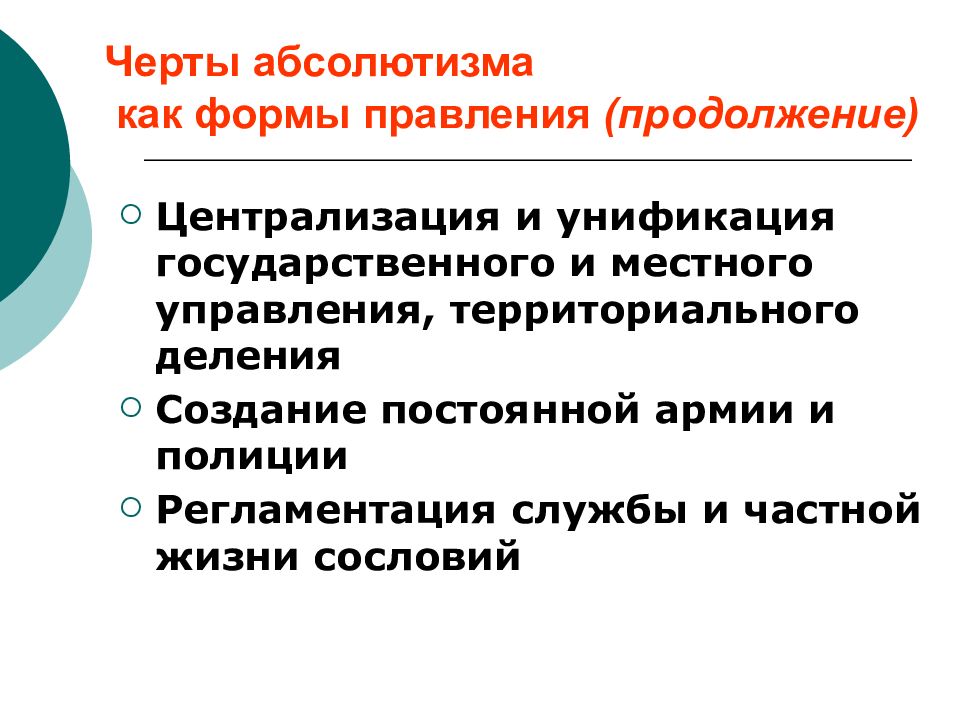

Слайд 68: Черты абсолютизма как формы правления (продолжение)

Централизация и унификация государственного и местного управления, территориального деления Создание постоянной армии и полиции Регламентация службы и частной жизни сословий

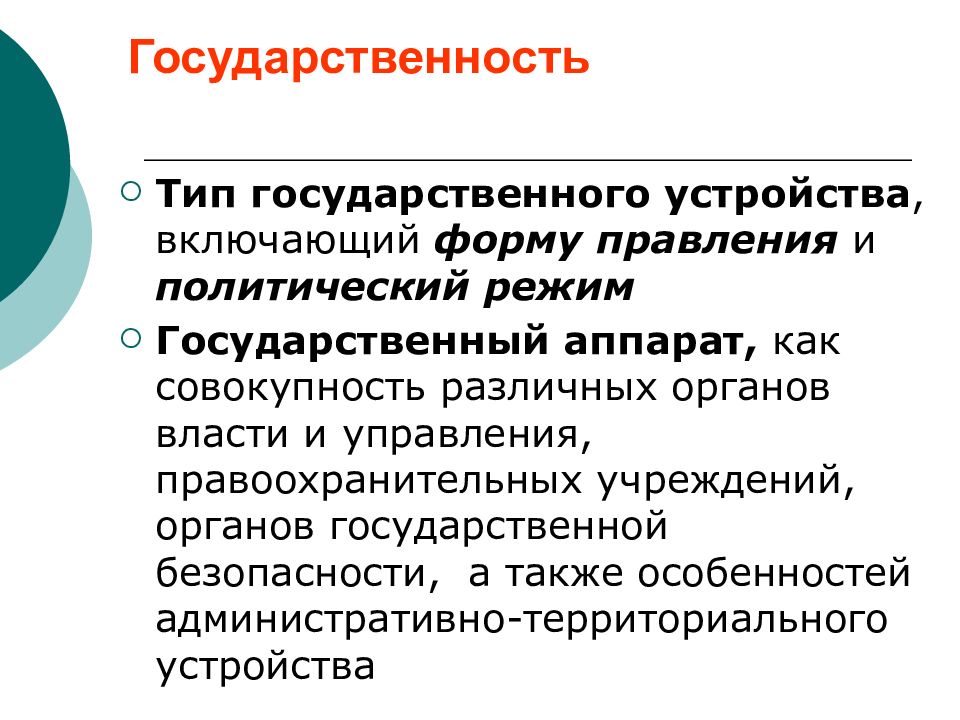

Слайд 69: Государственность

Тип государственного устройства, включающий форму правления и политический режим Государственный аппарат, как совокупность различных органов власти и управления, правоохранительных учреждений, органов государственной безопасности, а также особенностей административно-территориального устройства

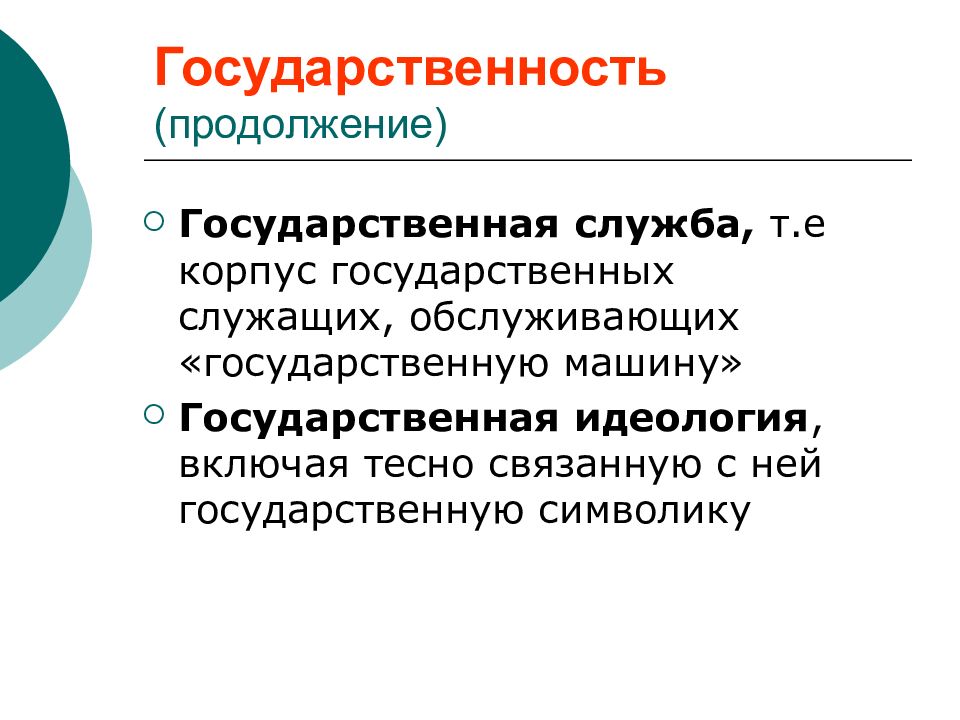

Слайд 70: Государственность (продолжение)

Государственная служба, т.е корпус государственных служащих, обслуживающих «государственную машину» Государственная идеология, включая тесно связанную с ней государственную символику

Слайд 71: Российская государственность в XVIII веке

I этап – 1689-1725 гг. II этап – 1725-1762 гг. IV этап – 1796-1801 гг. III этап – 1762-1796 гг. «Регулярное», полицейское государство Эпоха «дворцовых переворотов» «Просвещенный абсолютизм» «Непросвещенный абсолютизм»

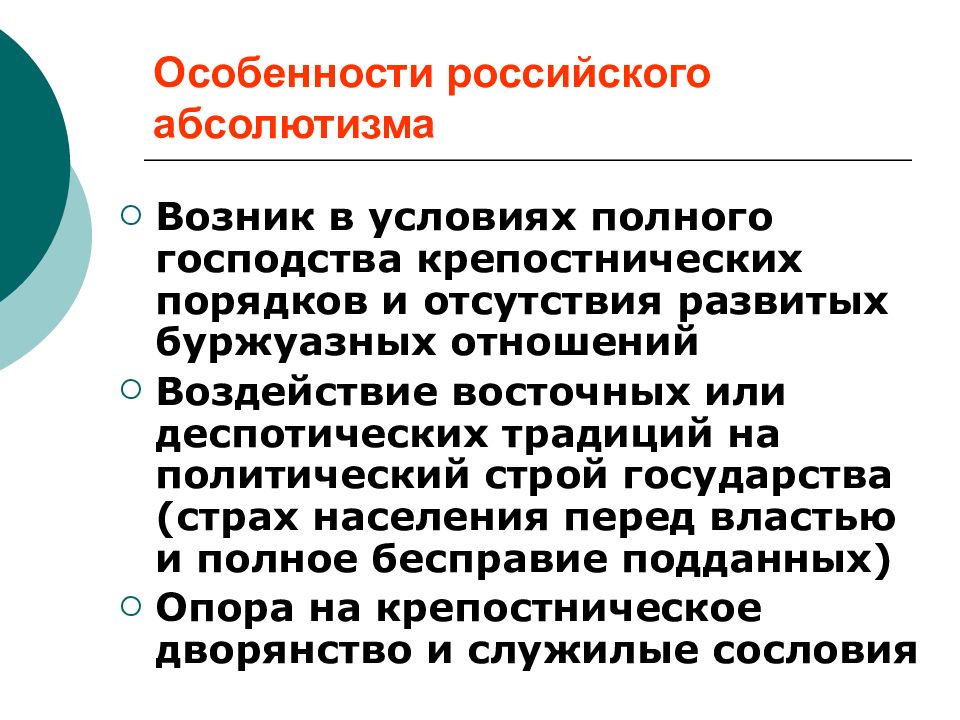

Слайд 72: Особенности российского абсолютизма

Возник в условиях полного господства крепостнических порядков и отсутствия развитых буржуазных отношений Воздействие восточных или деспотических традиций на политический строй государства (страх населения перед властью и полное бесправие подданных) Опора на крепостническое дворянство и служилые сословия

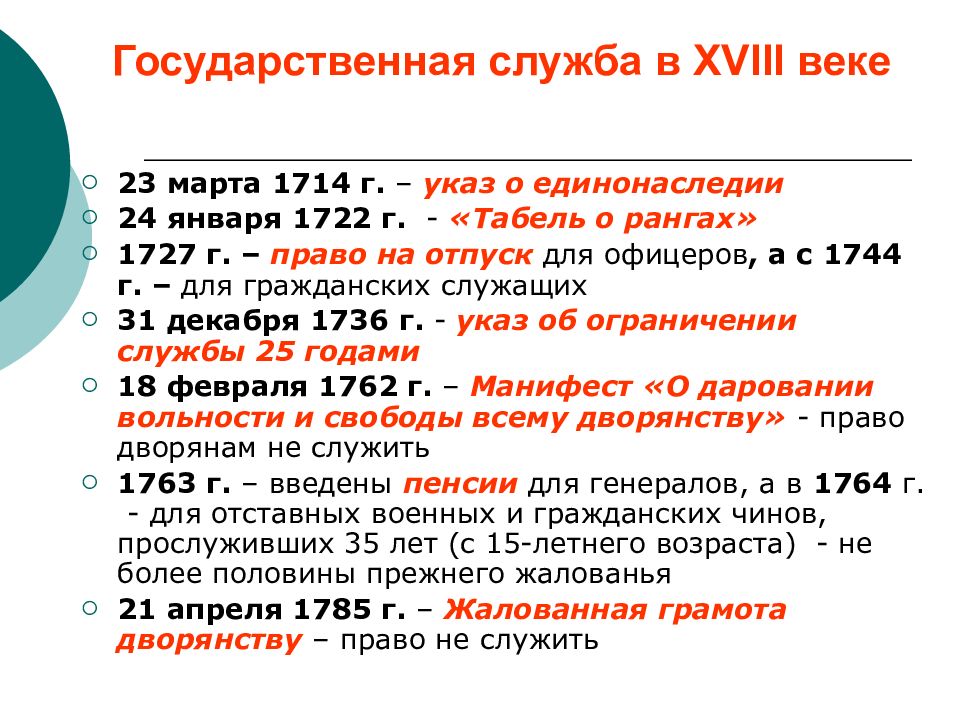

Слайд 73: Государственная служба в XVIII веке

23 марта 1714 г. – указ о единонаследии 24 января 1722 г. - «Табель о рангах» 1727 г. – право на отпуск для офицеров, а с 1744 г. – для гражданских служащих 31 декабря 1736 г. - указ об ограничении службы 25 годами 18 февраля 1762 г. – Манифест «О даровании вольности и свободы всему дворянству» - право дворянам не служить 1763 г. – введены пенсии для генералов, а в 1764 г. - для отставных военных и гражданских чинов, прослуживших 35 лет (с 15-летнего возраста) - не более половины прежнего жалованья 21 апреля 1785 г. – Жалованная грамота дворянству – право не служить

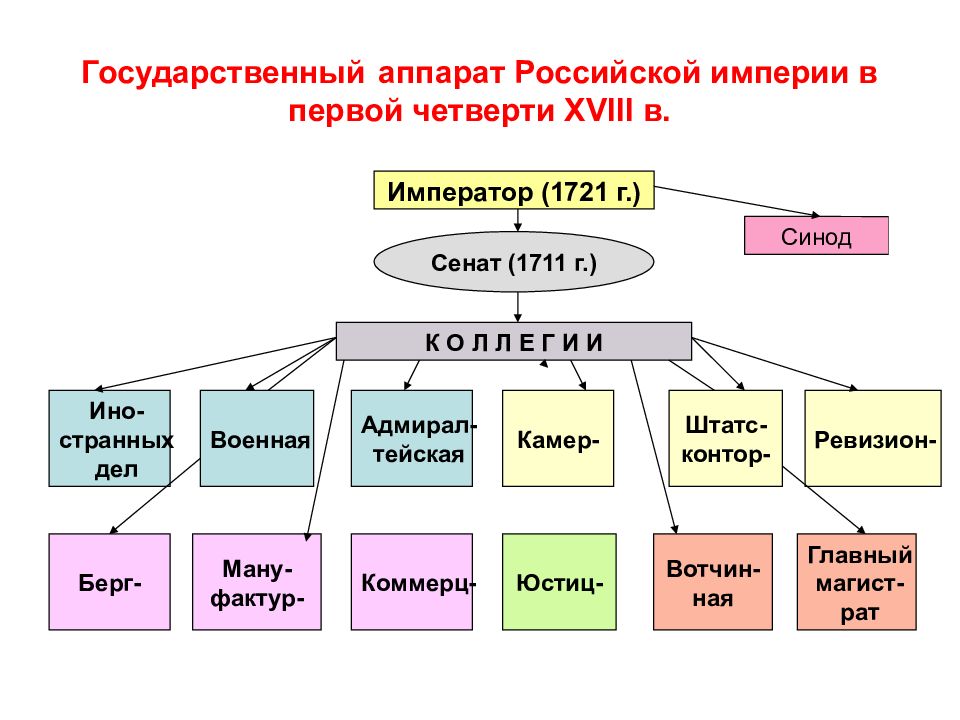

Слайд 74: Государственный аппарат Российской империи в первой четверти XVIII в

Император (1721 г.) Сенат (1711 г.) К О Л Л Е Г И И Ино- странных дел Военная Адмирал- тейская Камер- Штатс- контор- Ревизион- Берг- Ману- фактур- Коммерц- Юстиц- Вотчин- ная Главный магист- рат Синод

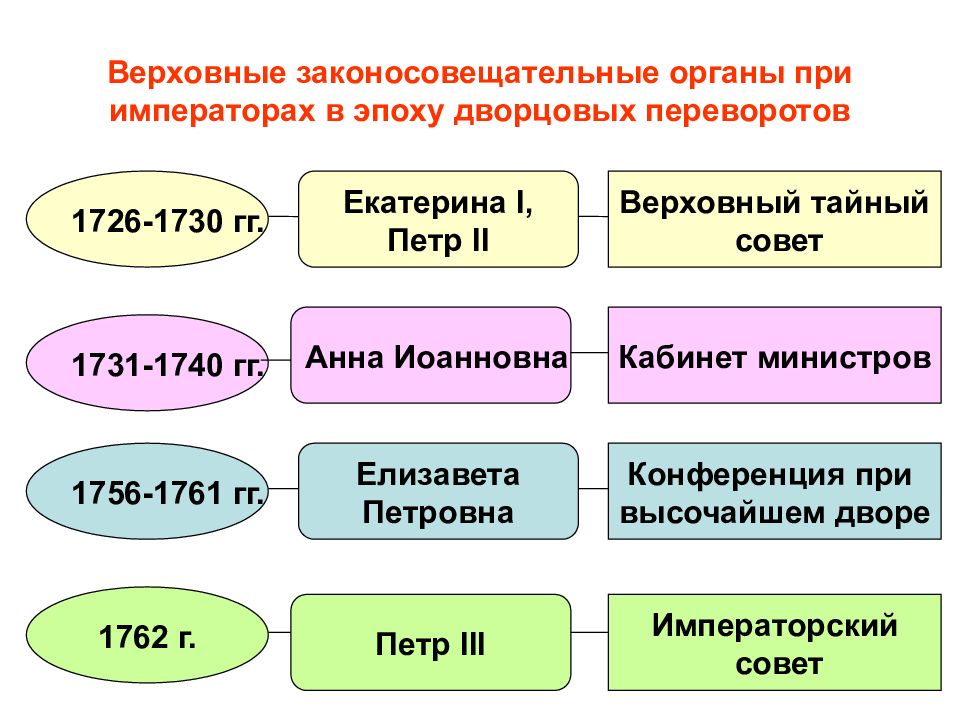

Слайд 75: Верховные законосовещательные органы при императорах в эпоху дворцовых переворотов

1726-1730 гг. 1731-1740 гг. 1756-1761 гг. 1762 г. Екатерина I, Петр II Анна Иоанновна Елизавета Петровна Петр III Верховный тайный совет Кабинет министров Императорский совет Конференция при высочайшем дворе

Слайд 76: Местные учреждения центральных органов Российской империи в первой четверти XVIII в

СЕНАТ К О Л Л Е Г И И Военная Провиантмейстерская контора Полковой двор Контора рекрутских дел Адмирал- тейство Вальдмейстерская контора Главный магистрат Юстиц- Штатс- контор Камер- Контора камерирских дел Рентмейстерская контора Надворный суд Ратуша Ямской приказ Ям Малороссийская коллегия

Слайд 77: в первой четверти XVIII в

Местные органы власти в Российской империи С Е Н А Т Г У Б Е Р Н А Т О Р Ы В О Е В О Д Ы П р о в и н ц и а л ь н ы е к а н ц е л я р и и Г у б е р н с к и е к а н ц е л я р и и З Е М С К И Е К О М И С С А Р Ы К а н ц е л я р и и д и с т р и к т о в

Слайд 78: Управление губернией и уездом в конце XVIII в

Губернатор Губернское правление Вице- губернатор Казенная палата Губернское дворянское собрание Приказ общественного призрения Уездный казначей Капитан- исправник Нижний земский суд Губернский предводитель дворянства Уездный предводитель дворянства Уездное дворянское собрание

Слайд 79: Городское самоуправление в конце XVIII в

Настоящие городовые обыватели Купцы гильдейские Цеховые ремеслен- ники Иностранные иногородние гости Именитые граждане Люди посадские Собрание общества градского (ценз: 5 тыс. руб.) гражданский староста Общая дума городской голова Шестигласная дума городской голова Губернатор 1 раз в 3 года

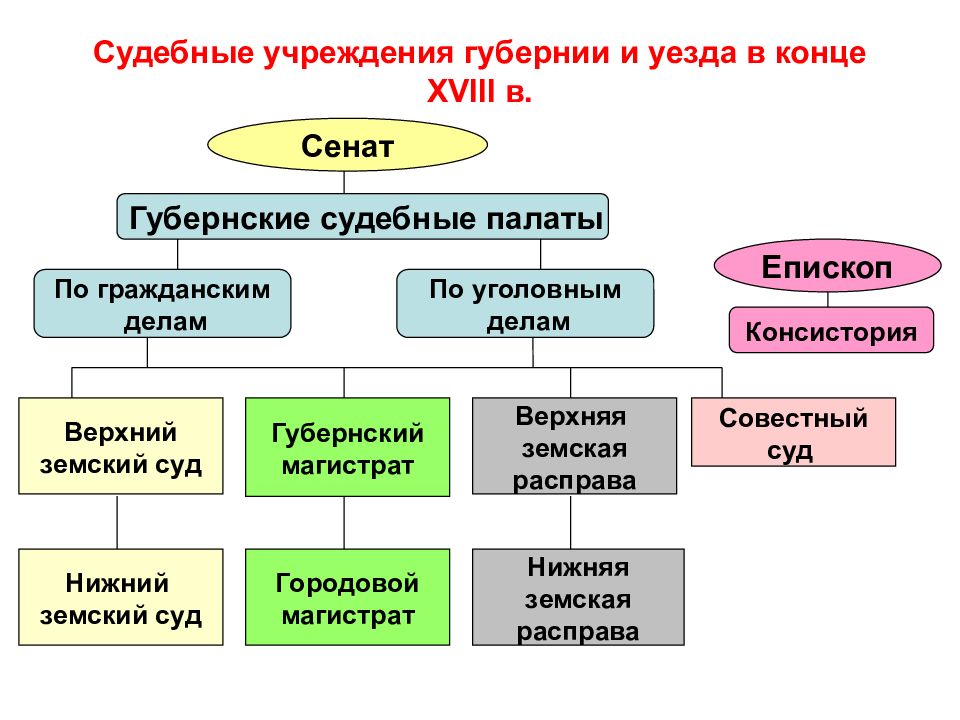

Слайд 80: Судебные учреждения губернии и уезда в конце XVIII в

Сенат Губернские судебные палаты По гражданским делам По уголовным делам Верхний земский суд Нижний земский суд Губернский магистрат Городовой магистрат Верхняя земская расправа Нижняя земская расправа Совестный суд Епископ Консистория

Слайд 81: Система высшего и центрального управления в первой половине XIX в

Император Правитель- ствующий Сенат Генерал- прокурор Государст- венный Совет Председатель Собственная Е.И.В. Канцелярия Управляющий Комитет Министров Председатель Особые секретные комитеты Председатели Святейший Синод Обер- прокурор Министерства Военное 1802 Полиции 1810-1819 Морское 1802 Коммерции 1802-1810 Иностран- ных дел 1802 Народного просвещения 1802 Внутренних дел 1802 Духовных дел и народного просвещения 1817-1824 Финансов 1802 Император- ского двора 1826 Юстиции 1802 Государст- венных имуществ 1837

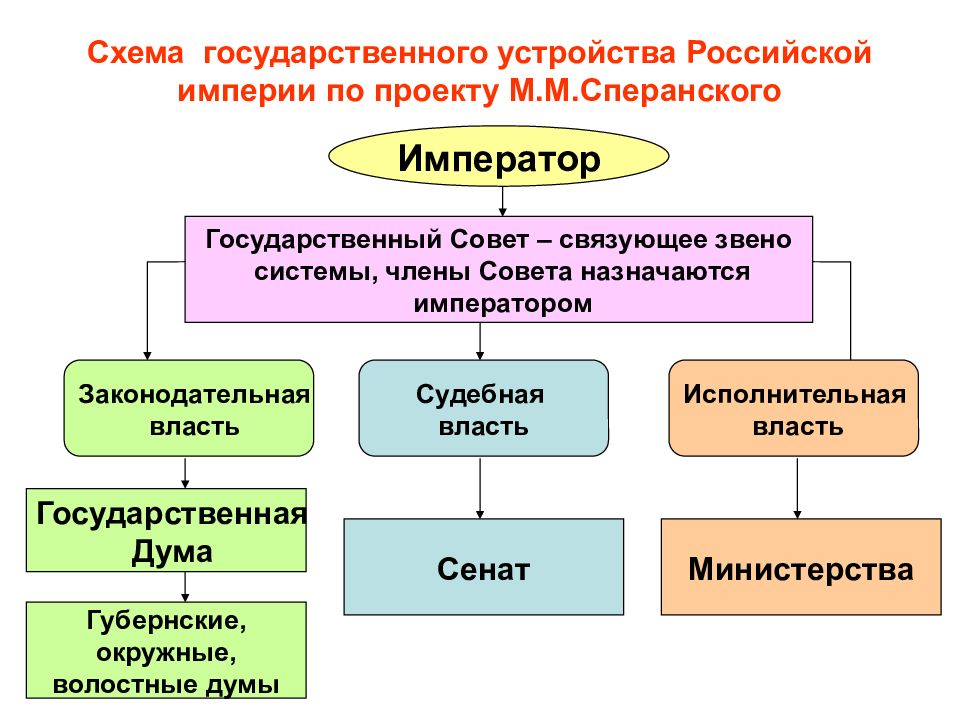

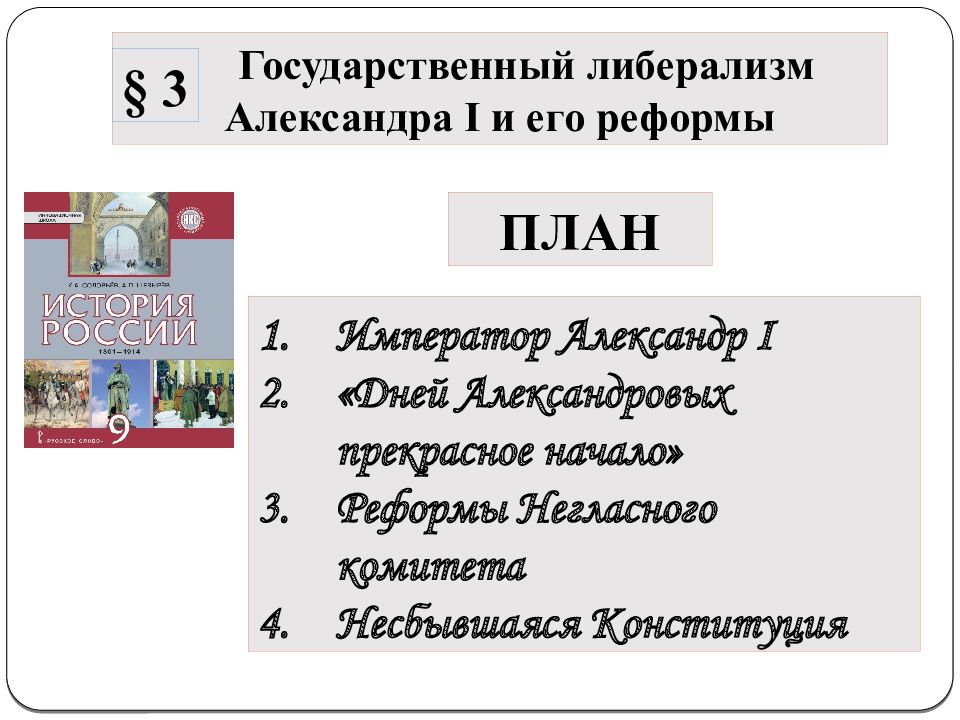

Слайд 82: Схема государственного устройства Российской империи по проекту М.М.Сперанского

Император Государственный Совет – связующее звено системы, члены Совета назначаются императором Законодательная власть Судебная власть Исполнительная власть Государственная Дума Губернские, окружные, волостные думы Сенат Министерства

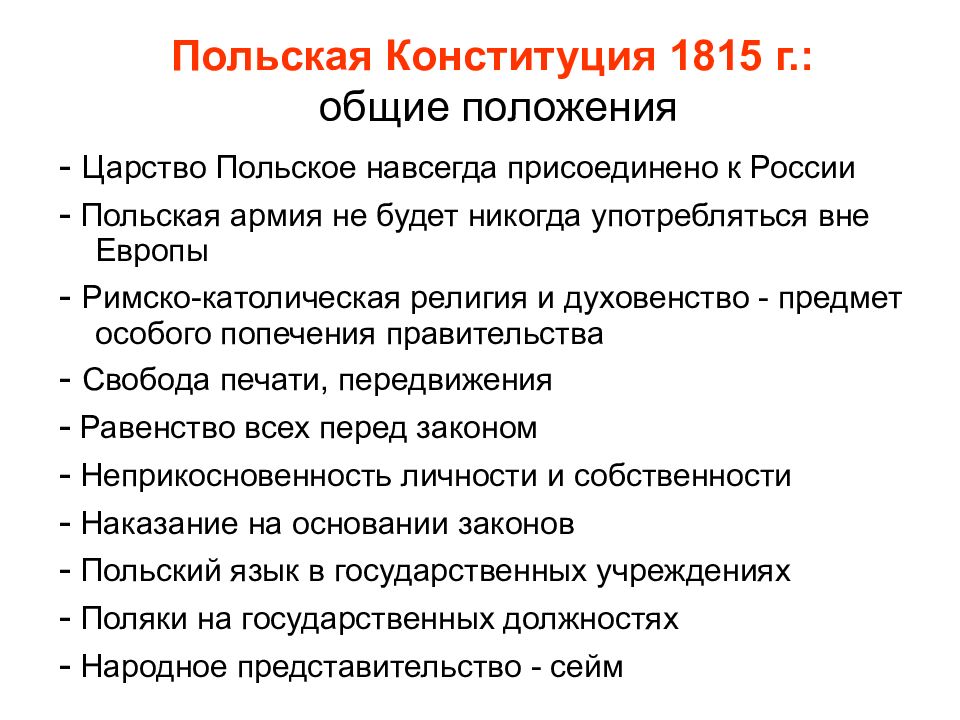

Слайд 83: Польская Конституция 1815 г.: общие положения

- Царство Польское навсегда присоединено к России - Польская армия не будет никогда употребляться вне Европы - Римско-католическая религия и духовенство - предмет особого попечения правительства - Свобода печати, передвижения - Равенство всех перед законом - Неприкосновенность личности и собственности - Наказание на основании законов - Польский язык в государственных учреждениях - Поляки на государственных должностях - Народное представительство - сейм

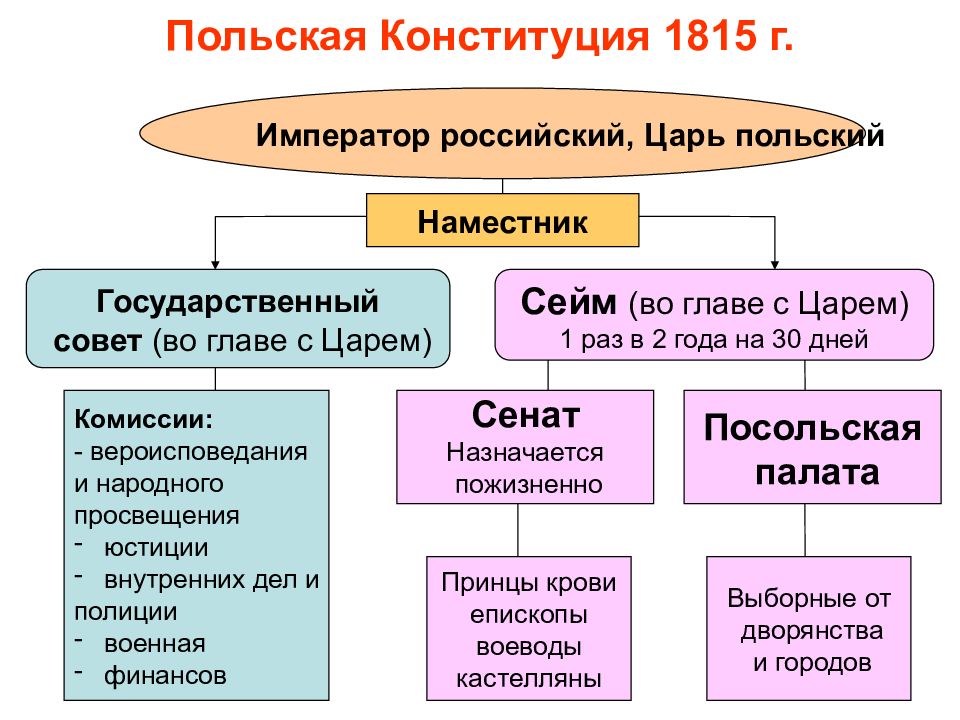

Слайд 84: Польская Конституция 1815 г

Император российский, Царь польский Наместник Государственный совет (во главе с Царем) Сейм (во главе с Царем) 1 раз в 2 года на 30 дней Сенат Назначается пожизненно Посольская палата Принцы крови епископы воеводы кастелляны Выборные от дворянства и городов Комиссии: - вероисповедания и народного просвещения юстиции внутренних дел и полиции военная финансов

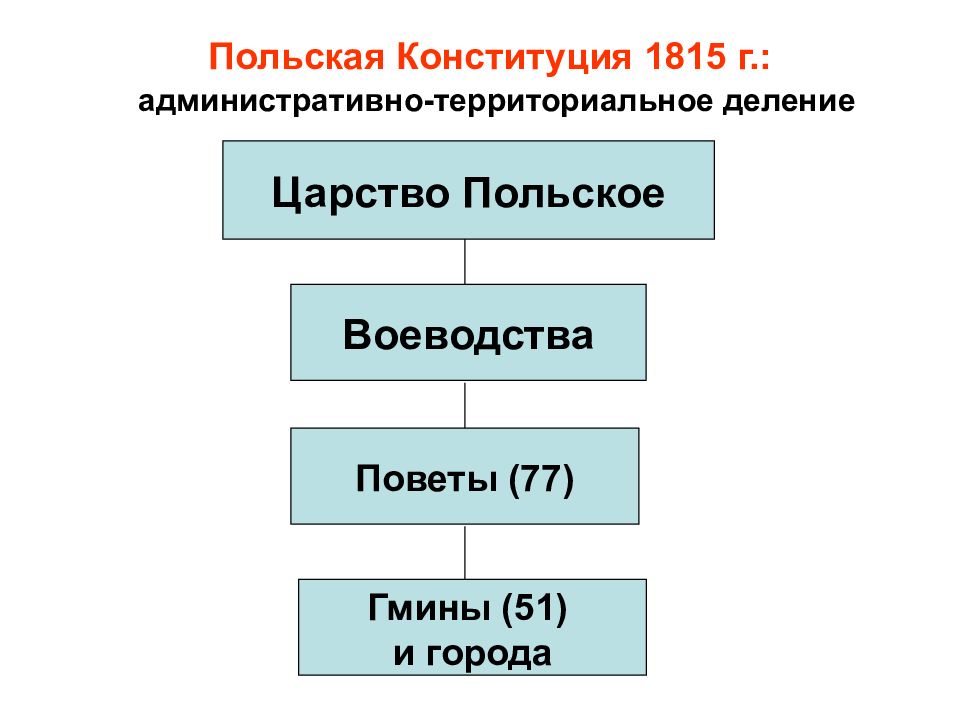

Слайд 85: Польская Конституция 1815 г.: административно-территориальное деление

Царство Польское Воеводства Поветы (77) Гмины (51) и города

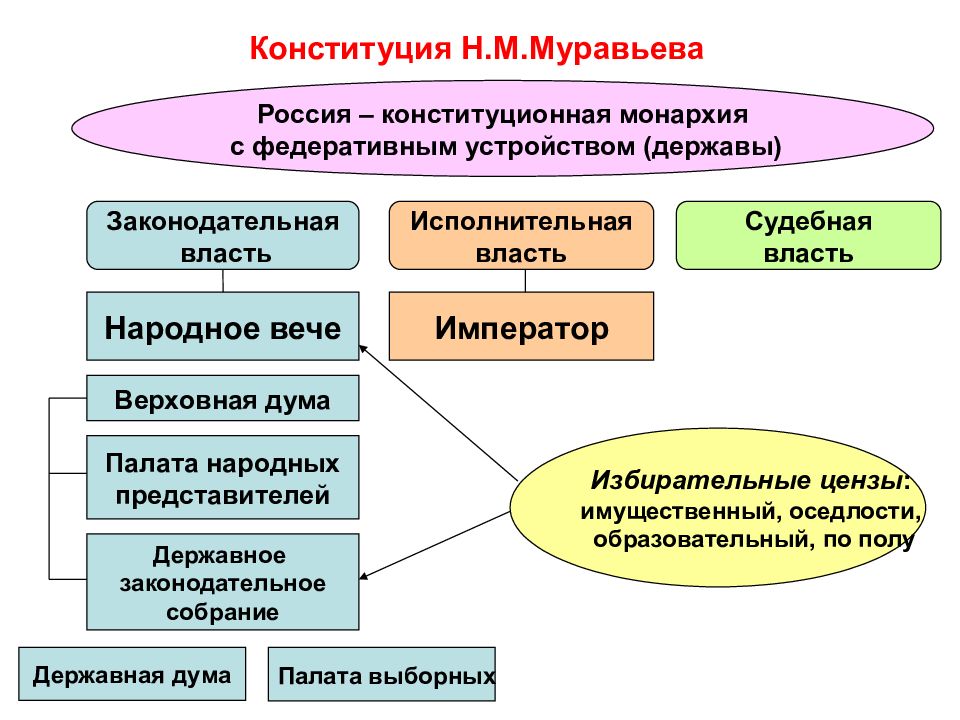

Слайд 86: Конституция Н.М.Муравьева

Россия – конституционная монархия с федеративным устройством (державы) Судебная власть Исполнительная власть Законодательная власть Император Народное вече Верховная дума Палата народных представителей Державное законодательное собрание Державная дума Палата выборных Избирательные цензы : имущественный, оседлости, образовательный, по полу

Слайд 87: Русская Правда» П.И.Пестеля

Законодательная власть Исполнительная власть Блюстительная власть Народное вече на 5 лет (бесцензовое избирательное право, за исключением женщин) Державная дума 5 чл. на 5 лет Верховный собор (120 бояр) пожизненно Издание законов Объявление войны Заключение мира Главнокомандующий Надзор за соблюдением Конституции Россия - унитарная республика Губернские(областные), уездные, волостные земские народные собрания (на 1 год) Губернские(областные) уездные, волостные наместные собрания

Слайд 88: Структура министерства по «Общему учреждению министерств» (25 июня 1811 г.)

Товарищ министра Министр Департаменты (директор) Отделения (начальник) Столы (начальник) Канцелярия (директор) Совет министра

Слайд 89: Собственная Его Императорского Величества канцелярия (конец XVIII в. – 1917 г.)

I отделение – По высочайшим делам прошения 1826-1882 Управляющий V отделение – Управление государст- венной деревней 1836-1856 Управляющий III отделение – Политическая полиция 1826-1880 Главный начальник VI отделение – разработка Положения об управлении Кавказом 1842-1845 Управляющий II отделение – Кодификаци- онное 1826-1882 Управляющий IV отделение – Управление учреждений императрицы Марии 1828-1880 Управляющий Главный начальник (шеф жандармов) Штаб отдельного Корпуса жандармов 1836-1917

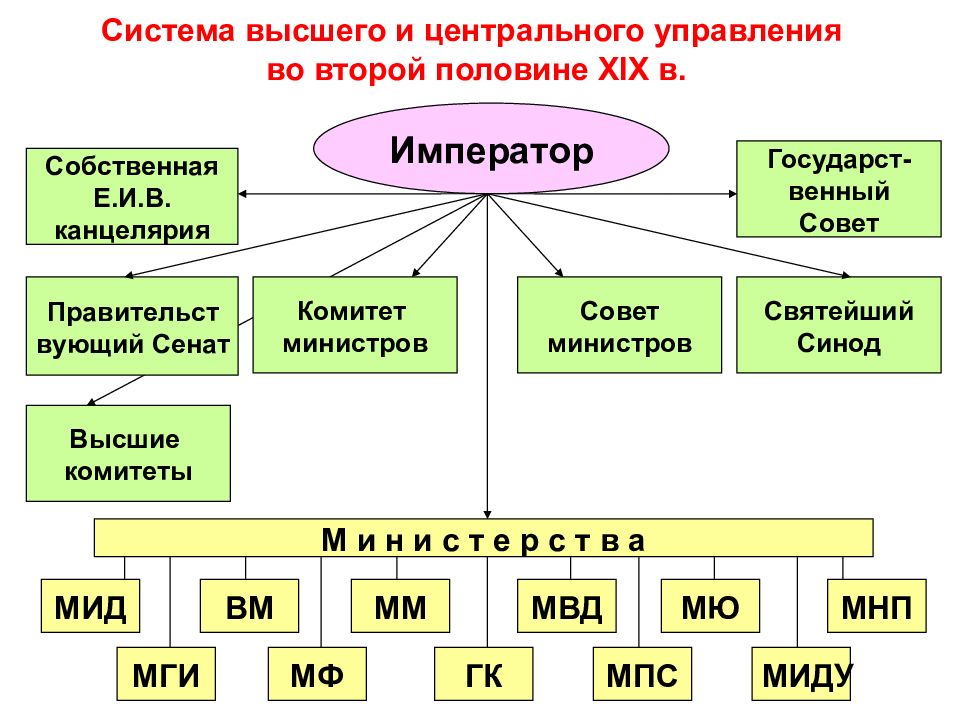

Слайд 90: Система высшего и центрального управления во второй половине XIX в

Император Святейший Синод Собственная Е.И.В. канцелярия Государст- венный Совет Комитет министров Правительст вующий Сенат Высшие комитеты Совет министров М и н и с т е р с т в а МФ МИД МГИ МПС МНП МВД ММ ГК МЮ ВМ МИДУ

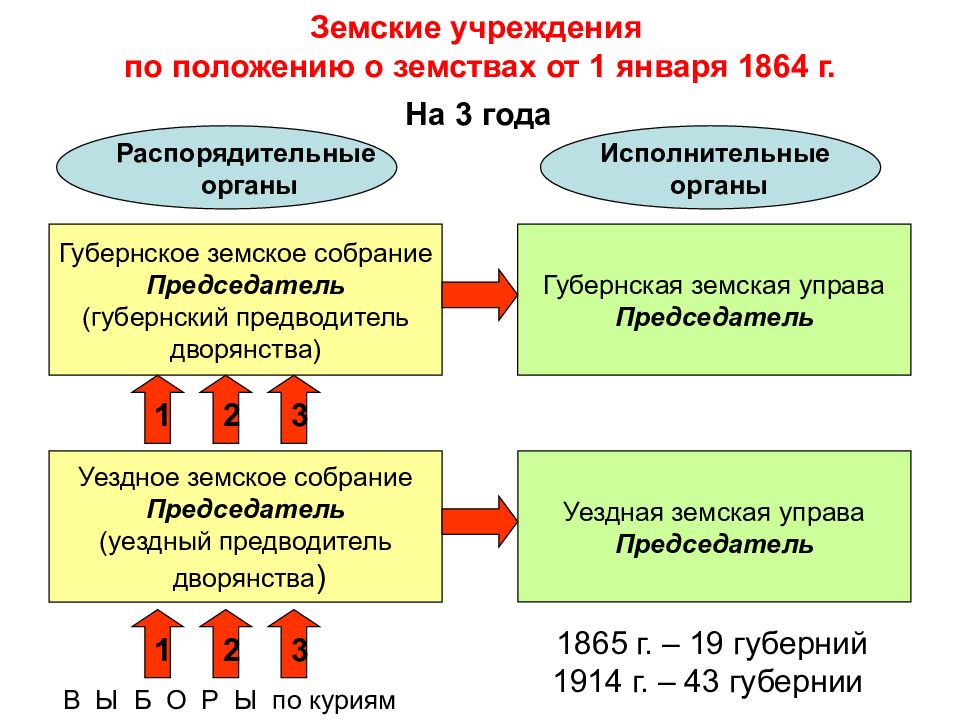

Слайд 91: Земские учреждения по положению о земствах от 1 января 1864 г

Распорядительные органы Исполнительные органы Губернское земское собрание Председатель (губернский предводитель дворянства) Губернская земская управа Председатель Уездное земское собрание Председатель (уездный предводитель дворянства ) Уездная земская управа Председатель В Ы Б О Р Ы по куриям 1 2 3 1 2 3 На 3 года 1865 г. – 19 губерний 1914 г. – 43 губернии

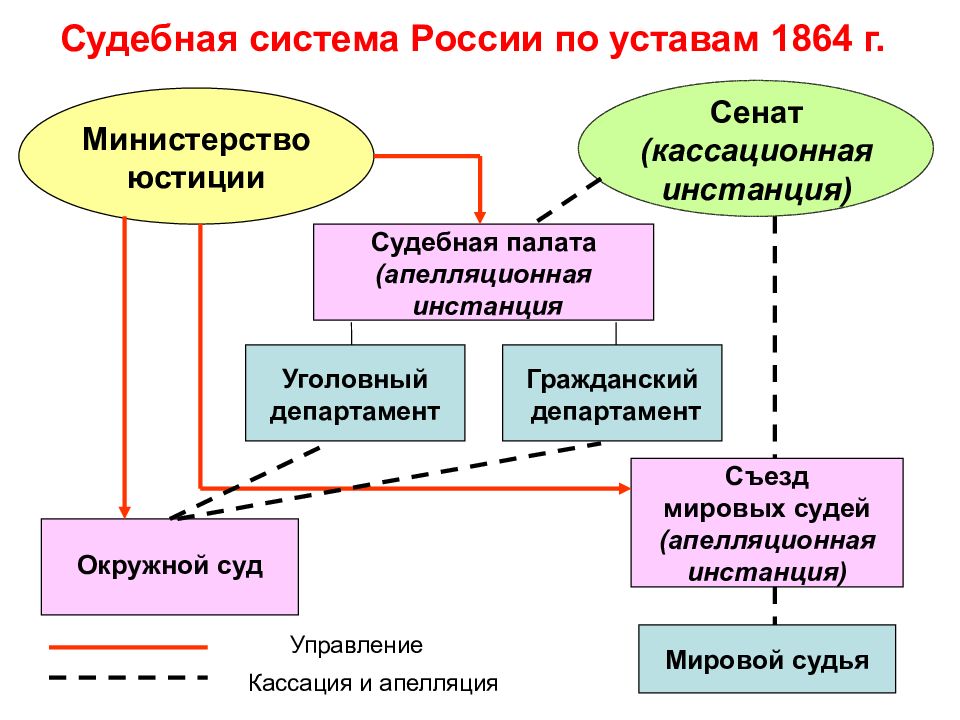

Слайд 92: Судебная система России по уставам 1864 г

Министерство юстиции Сенат (кассационная инстанция) Судебная палата (апелляционная инстанция Уголовный департамент Окружной суд Гражданский департамент Съезд мировых судей (апелляционная инстанция) Мировой судья Управление Кассация и апелляция

Слайд 93: Местные государственные учреждения во второй половине XIX века

МФ МГИ МПС МНП Управления казенных ж.д. Окружные фабричные инспекторы Конторы казенных банков Губернские управления Советы торговли и мануфактур Казначейства Казенные палаты Акцизные управления Округа путей сообщения Учебные округа ГК Контрольные палаты

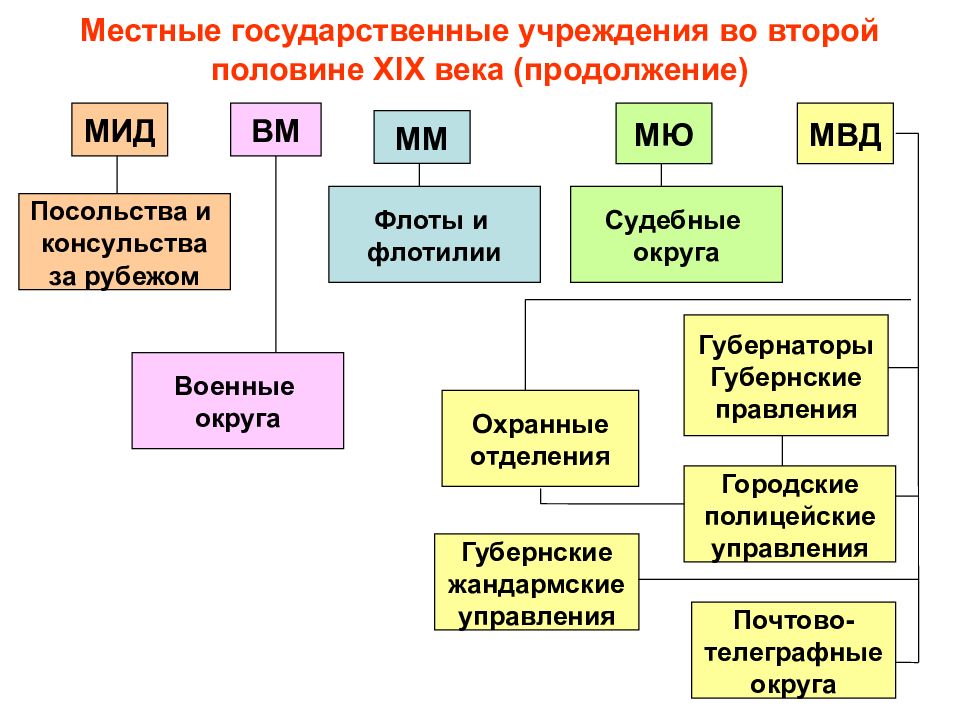

Слайд 94: Местные государственные учреждения во второй половине XIX века (продолжение)

МИД ВМ ММ Посольства и консульства за рубежом Военные округа Флоты и флотилии МЮ Судебные округа МВД Городские полицейские управления Охранные отделения Губернские жандармские управления Губернаторы Губернские правления Почтово- телеграфные округа

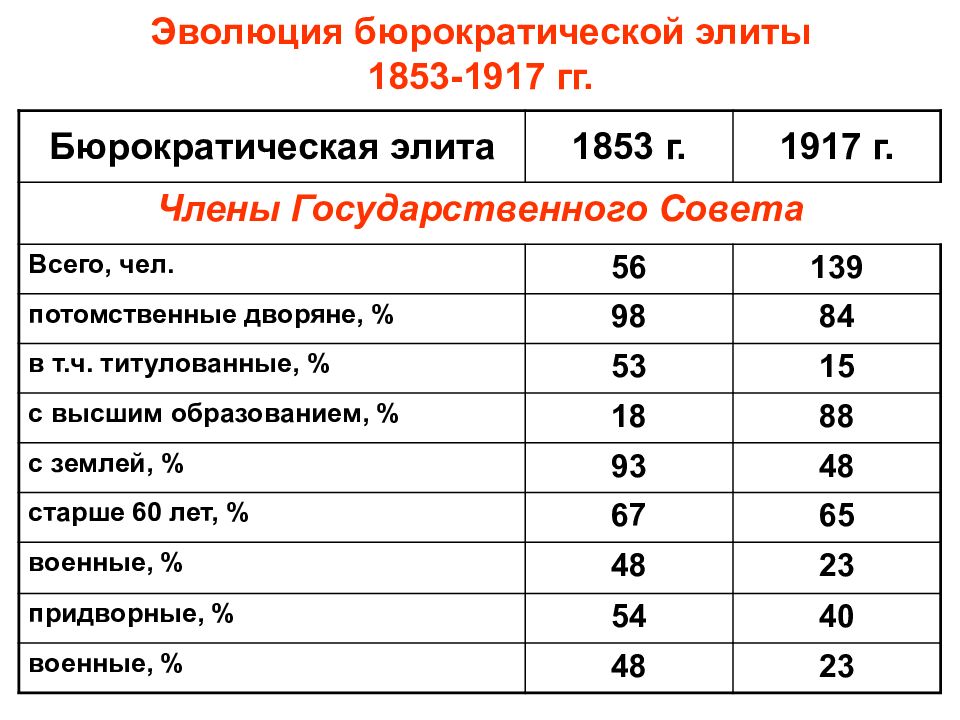

Слайд 95: Эволюция бюрократической элиты 1853-1917 гг

Бюрократическая элита 1853 г. 1917 г. Члены Государственного Совета Всего, чел. 56 139 потомственные дворяне, % 98 84 в т.ч. титулованные, % 53 15 с высшим образованием, % 18 88 с землей, % 93 48 старше 60 лет, % 67 65 военные, % 48 23 придворные, % 54 40 военные, % 48 23

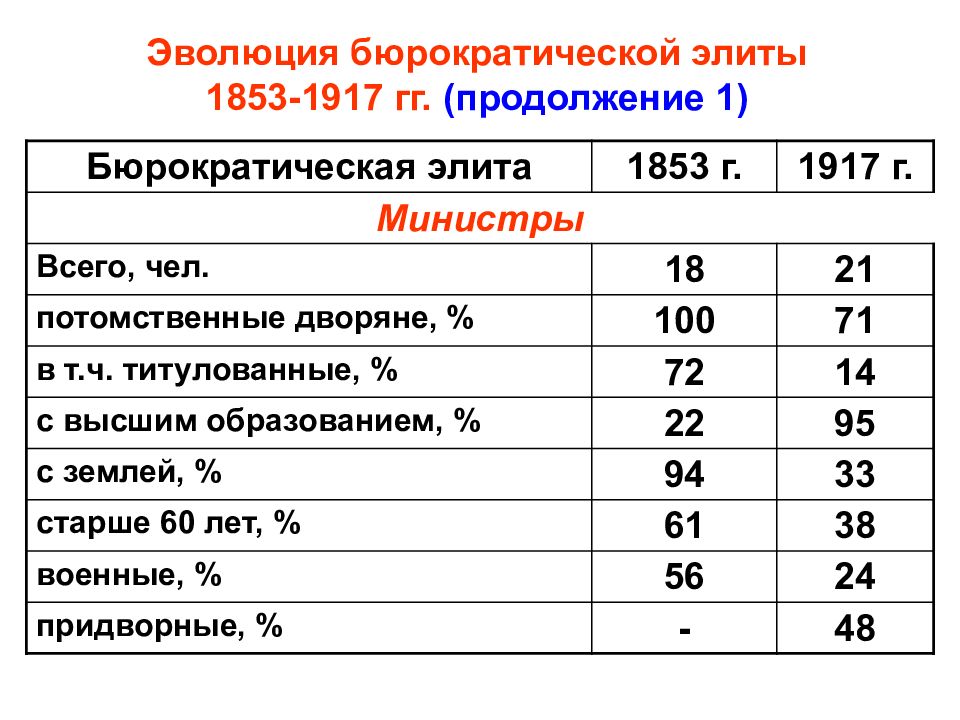

Слайд 96: Эволюция бюрократической элиты 1853-1917 гг. (продолжение 1)

Бюрократическая элита 1853 г. 1917 г. Министры Всего, чел. 18 21 потомственные дворяне, % 100 71 в т.ч. титулованные, % 72 14 с высшим образованием, % 22 95 с землей, % 94 33 старше 60 лет, % 61 38 военные, % 56 24 придворные, % - 48

Слайд 97: Эволюция бюрократической элиты 1853-1917 гг. (продолжение 2)

Бюрократическая элита 1853 г. 1917 г. сенаторы Всего, чел. 122 313 потомственные дворяне, % 95 81 в т.ч. титулованные, % 14 8 с высшим образованием, % 24 93 с землей, % 73 36 старше 60 лет, % 59 55 военные, % 31 4 придворные, % 3 20

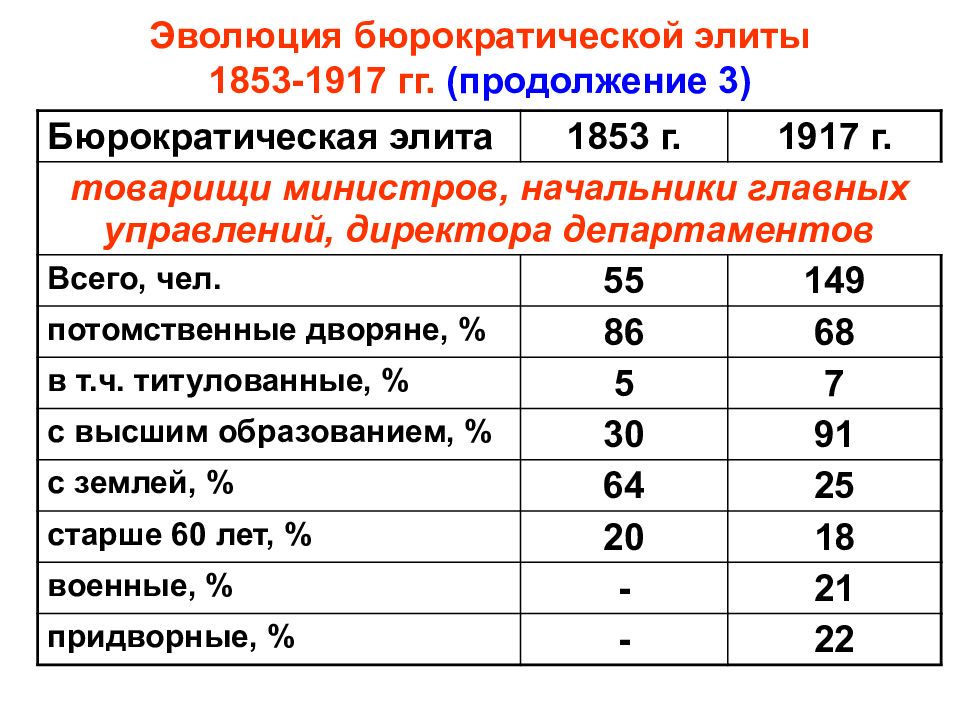

Слайд 98: Эволюция бюрократической элиты 1853-1917 гг. (продолжение 3)

Бюрократическая элита 1853 г. 1917 г. товарищи министров, начальники главных управлений, директора департаментов Всего, чел. 55 149 потомственные дворяне, % 86 68 в т.ч. титулованные, % 5 7 с высшим образованием, % 30 91 с землей, % 64 25 старше 60 лет, % 20 18 военные, % - 21 придворные, % - 22

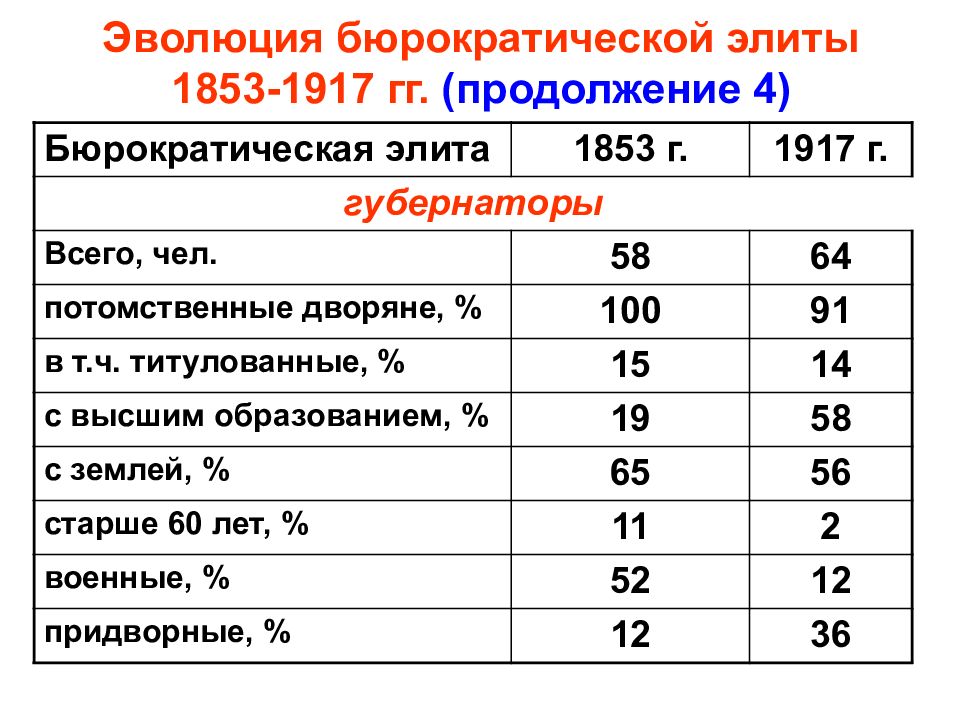

Слайд 99: Эволюция бюрократической элиты 1853-1917 гг. (продолжение 4)

Бюрократическая элита 1853 г. 1917 г. губернаторы Всего, чел. 58 64 потомственные дворяне, % 100 91 в т.ч. титулованные, % 15 14 с высшим образованием, % 19 58 с землей, % 65 56 старше 60 лет, % 11 2 военные, % 52 12 придворные, % 12 36

Слайд 100: Негласный комитет» при императоре Александре I

Виктор Павлович Кочубей (1768-1834 гг.) Граф (с 1831 г. князь) в 1798-1799 и 1801-1802 гг. —вице-канцлер, член Коллегии иностранных дел, в 1802-1807 и 1819-1825 гг. — министр внутренних дел, в 1816-1819 гг. — председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. в 1827-1834 гг. — председатель Государственного совета.

Слайд 101: Негласный комитет» при императоре Александре I

Николай Николаевич Новосильцев (1762—1838 гг.). С апреля 1838 г. граф. В 1802-1808 гг. — товарищ министра народного просвещения, в 1803-1810 гг. — президент Российской Академии наук. В 1809 г. получил отпуск по состоянию здоровья и поселился в Вене. С мая 1812 г. состоял при Александре I для особых поручений. В 1815-1824 и 1826-1830 гг. — полномочный председатель российского правительства при Правительственном совете Царства Польского ; в 1834-1838 гг. — председатель Государственного совета и Комитета министров.

Слайд 102: Негласный комитет» при императоре Александре I

Граф Павел Александрович Строганов (1772-1817 гг.) в 1802-1807 гг. — товарищ министра внутренних дел.

Слайд 103: Негласный комитет» при императоре Александре I

Князь Адам Адамович Чарторыйский (Чарторижский; 1770- 1861 гг.). Из литовского княжеского рода, владевшего обширными поместьями в Польше. Завершил образование в западноевропейских университетах. В 1799-1801 гг. — российский посол в Сардинии, в 1802— 1804 гг. — товарищ министра иностранных дел, в 1804—1806 гг. — министр, в 1830—1831 гг. — президент Сената и Национального правительства Польши.

Слайд 104: М. М. Сперанский

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839 гг.) родился в семье священника, во Владимирской губернии. Окончил местную духовную семинарию, а затем Александро-Невскую семинарию в Петербурге. Был оставлен при ней преподавателем математики, физики и красноречия.

Слайд 105: М. М. Сперанский

В 1795 г. назначается префектом семинарии и преподавателем философии, но через год увольняется из духовного звания и сначала получает место частного секретаря генерал-прокурора князя А. Б. Куракина, а затем назначается делопроизводителем (вскоре — экспедитором) в канцелярии генерал-прокурора. В связи с этим он получает чин титулярного советника ( IX класс ). К 1800 г. он уже статский советник (чин V класса) и в середине этого года назначается секретарем корпорации кавалеров ордена Св. Андрея Первозванного, а в апреле 1801 г. еще и начальником экспедиции гражданских и духовных дел Непременного совета..

Слайд 106: М. М. Сперанский

С образованием министерств Сперанский (уже в чине IV класса ) становится ближайшим помощником министра внутренних дел В. П. Кочубея, иногда заменяя его при докладах Александру I. В октябре 1807 г. ему повелено состоять при императоре. В августе 1808 г. он производится в тайные советники (чин III класса) и назначается товарищем министра юстиции, а также председателем Комиссии составления законов. В это время Сперанский совместно с Александром I разрабатывает общий план модернизации органов государственного управления России.

Слайд 107: М. М. Сперанский

Репутация Сперанского была очень высока. Считалось, что это был государственный деятель «выдающийся по ясности мышления». О нем лестно о отзывался Наполеон. По не вполне ясным причинам в марте 1812 г. Сперанский был уволен от службы и выслан сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. В 1816 г. возвращен на службу и назначен пензенским губернатором.

Слайд 108

П. А. Валуев родился в 1815 г., принадлежал к старинному дворянскому роду, получил «глубокое и разностороннее образование». В молодости он привлек внимание А. С. Пушкина, который избрал его прототипом П. А. Гринева — героя «Капитанской дочки». Существует версия, что Валуев послужил прототипом А. А. Каренина в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Петр Александрович Валуев

Слайд 109: Петр Александрович Валуев

Служебная карьера Валуева оказалась блистательной: в 1834 г. он пожалован в камер-юнкеры, а в 1859 г. — в статс-секретари; в 1861-1868 гг. он — министр внутренних дел ; в 1872-1879 гг. — министр государственных имуществ ; в 1879-1881 гг. — председатель Комитета министров. С 1880 г. — граф. Д. А. Милютин удачно характеризовал Валуева как «просвещенного консерватора».

Слайд 115: Князь Львов

Князь Львов Георгий Евгеньевич князь, депутат 1-й Государственной думы, в марте –июле 1917 г. Глава Временного правительства. В 1918 г. эмигрировал.