Слайд 2: Пороки сердца

Пороки сердца- это врожденные или приобретенные дефекты стандартной архитектоники сердца или (и) нарушения строения расположения, а также взаимосвязи его магистральных сосудов, с нарастающей вероятностью приводящие, как правило, к расстройствам внутрисердечной и вследствие этого системной гемодинамики.

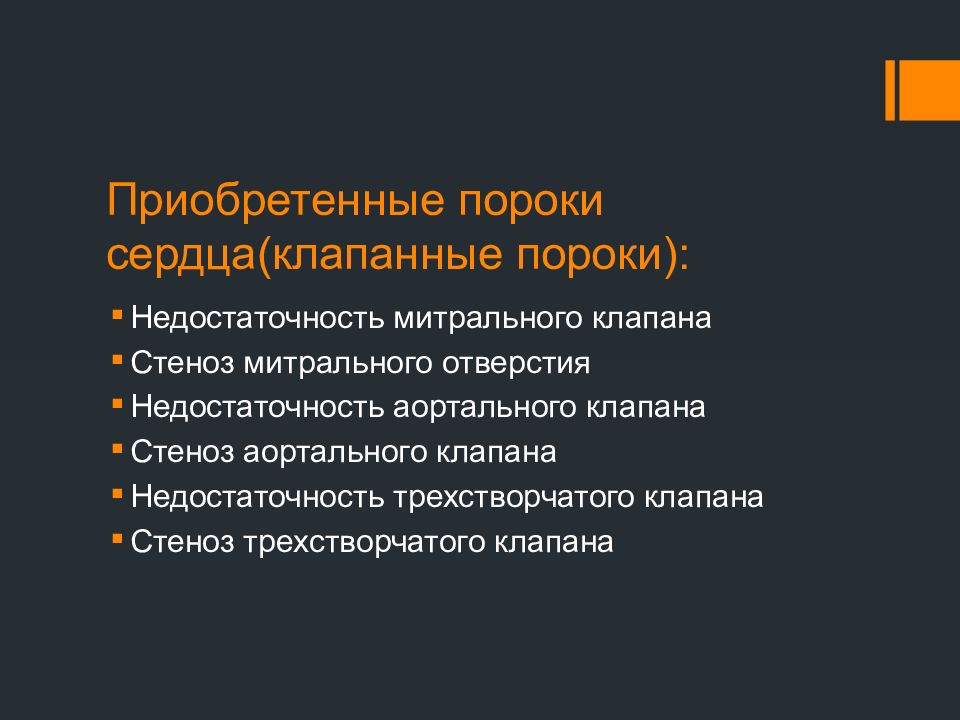

Слайд 3: Приобретенные пороки сердца(клапанные пороки):

Недостаточность митрального клапана Стеноз митрального отверстия Недостаточность аортального клапана Стеноз аортального клапана Недостаточность трехстворчатого клапана Стеноз трехстворчатого клапана

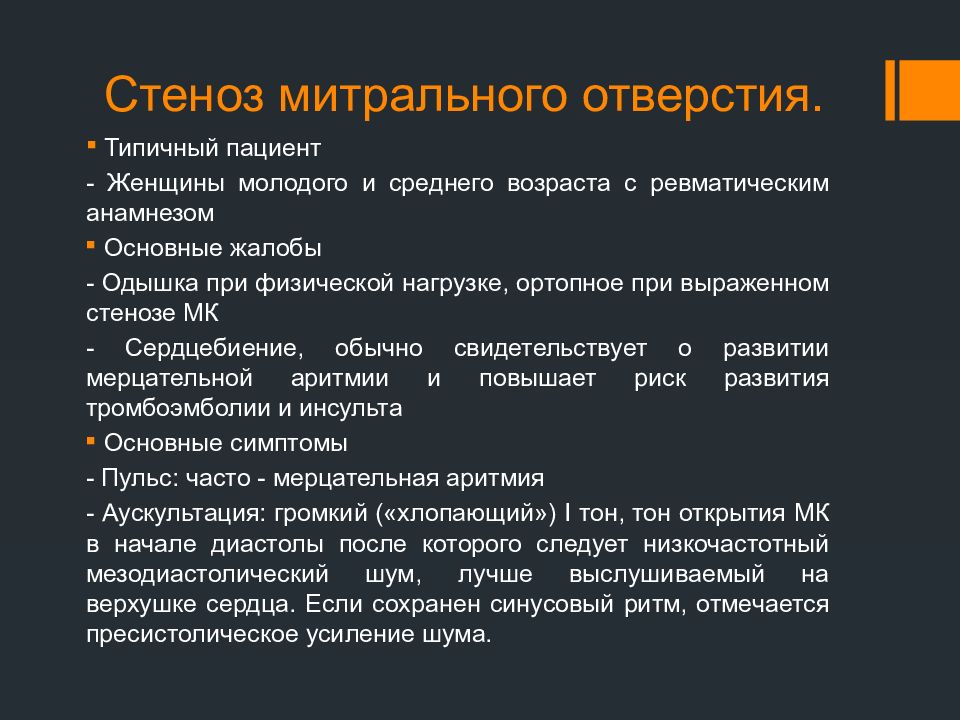

Слайд 4: Стеноз митрального отверстия

Типичный пациент - Женщины молодого и среднего возраста с ревматическим анамнезом Основные жалобы - Одышка при физической нагрузке, ортопное при выраженном стенозе МК - Сердцебиение, обычно свидетельствует о развитии мерцательной аритмии и повышает риск развития тромбоэмболии и инсульта Основные симптомы - Пульс : часто - мерцательная аритмия - Аускультация : громкий («хлопающий») I тон, тон открытия МК в начале диастолы после которого следует низкочастотный мезодиастолический шум, лучше выслушиваемый на верхушке сердца. Если сохранен синусовый ритм, отмечается пресистолическое усиление шума.

Слайд 5: Стеноз митрального отверстия (продолжение)

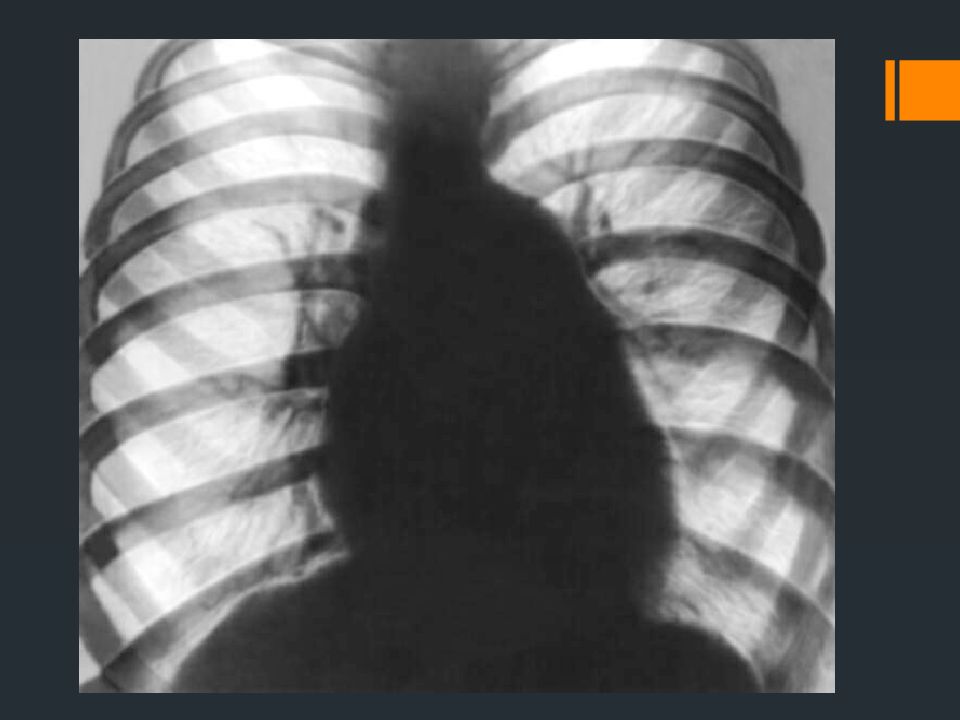

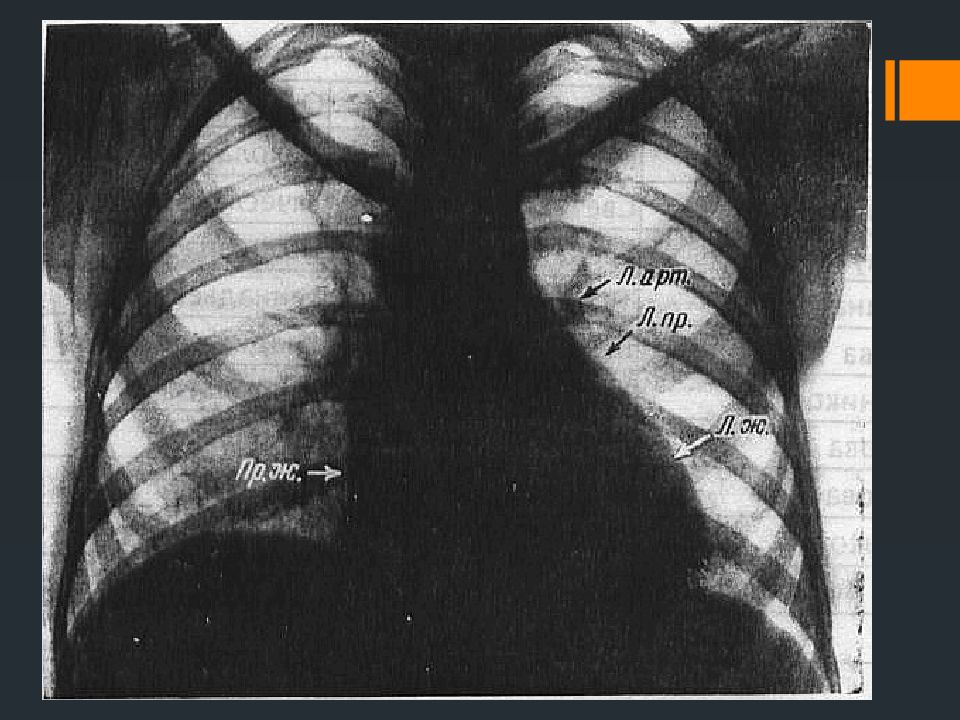

Диагноз 1. ЭКГ : обычно мерцательная аритмия 2. Рентгенография : признаки дилатации левого предсердия - митральная конфигурация сердца (уплощение левого контура сердца, сглаженность талии сердца, симптом двойной тени по правому контуру сердца). Легочная гипертензия. 3. Эхо-КГ : ревматически измененный МК и дилятация левого предсердия. При допплерографии регистрируют турбулентный диастолический поток в проекции МК и градиет давления между ЛП и ЛЖ. Дополнительное обследование - Катетеризация сердца проводится для оценки выраженности стеноза, а также степени сужения коронарных артерий у пациентов старше 50 лет, которым показано протезирование МК. Комментарий - Пациентам с мерцательной аритмией показана антикоагулянтная терапия варфарином для профилактики инсульта.

Слайд 6: Недостаточность митрального клапана

Типичный пациент: - Повреждение створок клапана (ревматизм, инфекционный эндокардит) - Пролапс митрального клапана вызывает регургитацию различной степени выраженности и чаще встречается среди женщин независимо от возраста - Пациенты с подклапанной патологией (дисфункция папиллярных мышц или разрыв хорд), обычно пожилого возраста Основные жалобы : - Одышка при физической нагрузке, ортопное при выраженной недостаточности МК - Сердцебиение, обычно свидетельствует о развитии мерцательной аритмии и повышает риск развития тромбоэмболии и инсульта Основные симптомы : - Пульс : часто синусовый ритм, может быть мерцательная аритмия - Аускультация : пансистолический шум на верхушке сердца, проводящийся в подмышечную область. Часто выслушивается III тон.

Слайд 7: Недостаточность митрального клапана (продолжение)

Диагноз - ЭКГ : фибрилляция предсердий, может быть синусовый ритм - Рентгенография : дилатация левого предсердия и кардиомегалия обычно менее выражены, чем при стенозе МК. Признаки легочной гипертензии при выраженной митральной регургитации. Дополнительное обследование - Катетеризация сердца проводится для оценки степени митральной регургитации, а также степени сужения коронарных артерий у пациентов старше 50 лет, которым показано протезирование МК. Комментарий - Пациентам с мерцательной аритмией показана антикоагулянтная терапия варфарином для профилактики инсульта.

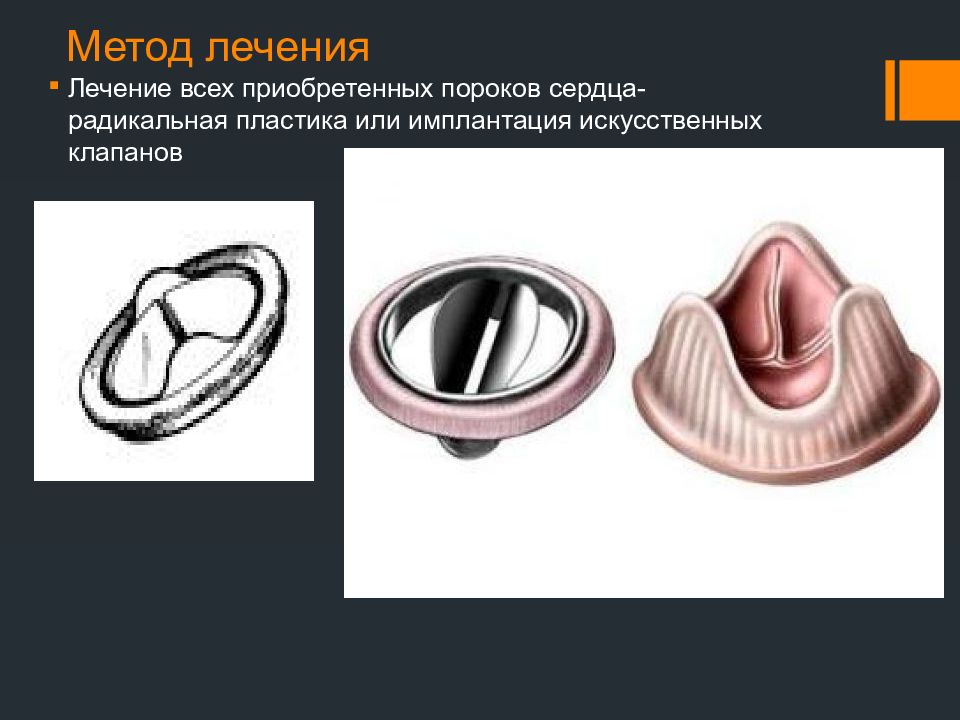

Слайд 12: Метод лечения

Лечение всех приобретенных пороков сердца- радикальная пластика или имплантация искусственных клапанов

Слайд 13

Показания к операции при митральном стенозе определяются площадью левого атриовентрикулярного отверстия. Митральный стеноз с площадью МК ≤1 см 2 считается критическим. У физически активных пациентов или больных с большой массой тела сужение отверстия 1,2 см 2 может также оказаться критическим. Таким образом, показанием к операции у больных с митральным стенозом является уменьшение площади МК < 1,5 см 2 и II и более функциональный класс NYHA. Показанием к операции при митральной недостаточности является площадь эффективного отверстия регургитации > 20 мм 2, II и более степень ругургитации и II-III функциональный класс NYHA. О перативное лечение митральной недостаточности должно быть проведено до того как КСИ достигнет 40-50 мл/м 2, так как увеличение его ≥ 60 мл/м 2 предполагает неблагоприятный прогноз. Хирургическая коррекция митрального порока осуществляется с помощью его протезирования искусственными механическими и биологическими протезами. При имплантации протезов у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью обязательно проводится сохранение естественного хордального аппарата или имплантация искусственных хорд из политетрафторэтилена. У 30-40% пациентов возможно выполнение реконструктивных операций на митральном клапане. Для этого используются различные методы реконструкции: аннулопластика на жестких и мягких кольцах, резекция створок, имплантация искусственных хорд, пластика «край в край». Восстановление нормальной функции митрального клапана у большинства пациентов в последующем не требует пожизненной антикоагулянтной терапии. Операции на митральном клапане выполняются как из стандартной стернотомии, так и из правосторонней миниторакотомии.

Слайд 14: В целом основные принципы лечения больных с приобретенными пороками сердца формулируются следующим образом (В.И. Маколкин и др.):

1. Хирургическая коррекция порока (при наличии показаний и отсутствии противопоказаний). 2. Профилактика ревматизма и инфекционного эндокардита (см. последующие главы руководства). 3. Профилактика и лечение нарушений ритма и проводимости, сохранение синусового ритма (см. главу 3). 4. Дифференцированное лечение сердечной недостаточности с учетом особенностей клапанного дефекта и нарушений внутрисердечной гемодинамики: • инотропная стимуляция сердца; объемная разгрузка сердца (диуретики); • гемодинамическая разгрузка сердца (периферические вазодилататоры и др.); • миокардиальная разгрузка сердца (?- адреноблокаторы, антагонисты альдостерона и др.) 5. Профилактика тромбозов и тромбоэмболий.

Слайд 15: В настоящее время используют следующие методы хирургического лечения

1. Катетерная баллонная вальвулопластика. Метод заключается во введении в сердце в область митрального клапана специального баллона-катетера. Баллон раздувают, и он расширяет суженное митральное отверстие, разрывая сросшиеся комиссуры. Такой способ хирургической коррекции порока показан, прежде всего, в молодом возрасте, при отсутствии у больных грубой деформации клапана, утолщения и кальциноза створок. Иногда катетерную баллонную вальвулопластику используют как менее травматическую процедуру у пожилых больных или у беременных женщин. 2. Комиссуротомия ( вальвулотомия ) — это операция рассечения спаек, удаления тромбов, освобождения створок клапана от кальцификатов и т.д. Операция проводится в условиях искусственного кровообращения на открытом сердце. Этот метод наиболее эффективен (выживаемость в течение 5 лет составляет 95%), хотя нередко развиваются рестенозы митрального отверстия, что связано, главным образом, с рецидивами ревматизма. 3. Протезирование митрального клапана проводят при грубых морфологических изменениях не только створок клапана, но и деформации подклапанного пространства, а также при сопутствующей недостаточности митрального клапана.

Последний слайд презентации: Коррекция митральных пороков сердца: Осложнения митрального стеноза:

Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек легких ). Хроническая сердечная недостаточность Нарушения ритма (мерцательная аритмия). Тромбоэмболический синдром. Присоединение инфекционного эндокардита. Несостоятельность протеза или рестеноз при комиссуротомии.