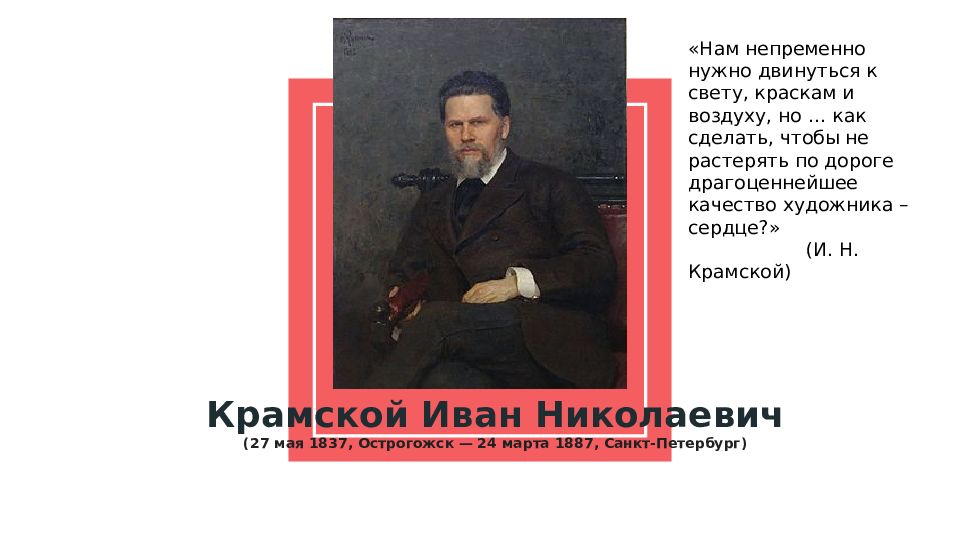

Первый слайд презентации: Крамской Иван Николаевич (27 мая 1837, Острогожск — 24 марта 1887, Санкт-Петербург)

«Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но … как сделать, чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество художника – сердце?» (И. Н. Крамской)

Слайд 2

Иван Николаевич Крамской, был выдающийся деятель искусства, он сыграл большую роль в формировании отечественной школы живописи. Мастер жанровой, исторической и портретной живописи, художественный критик, родился в маленьком городе Острогожске в семье мелкого чиновника, закончил четырёхклассное училище, был подмастерьем иконописца, ретушёром у фотографа, затем переехал в Петербург и поступил в академию художеств. « Автопортрет » 1853 г.

Слайд 3

Возглавил«Бунт четырнадцати. Покинув АХ вместе с товарищами, организовал Петербургскую артель художников. Крамской вошёл в историю искусства как создатель типа психологического портрета. Не только его живописное наследие, но и многочисленные статьи, письма, содержащие глубокие и точные высказывания об искусстве, сама его личность стали значительным явлением русской культуры 19 в. «Портрет художника Николая Андреевича Кошелева» 1866 г.

Слайд 4

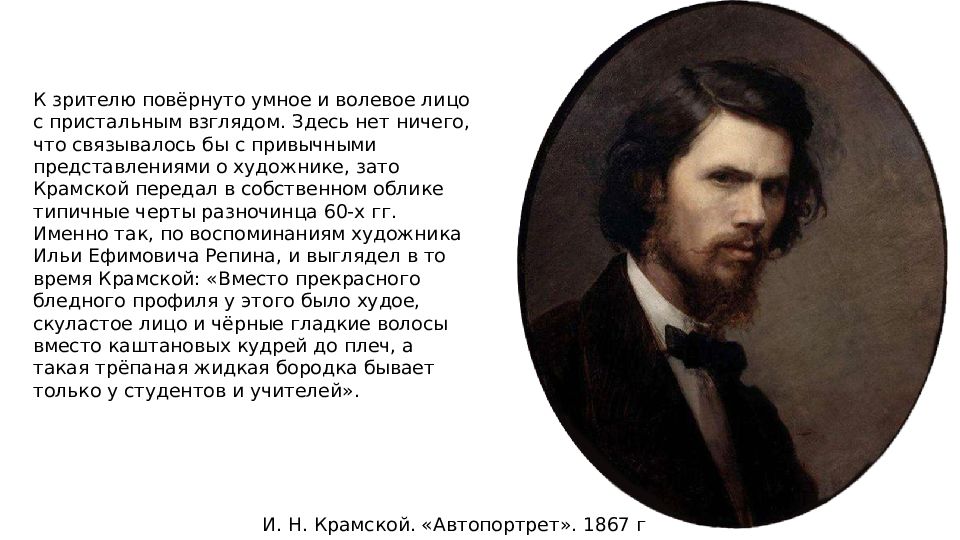

И. Н. Крамской. «Автопортрет». 1867 г К зрителю повёрнуто умное и волевое лицо с пристальным взглядом. Здесь нет ничего, что связывалось бы с привычными представлениями о художнике, зато Крамской передал в собственном облике типичные черты разночинца 60-х гг. Именно так, по воспоминаниям художника Ильи Ефимовича Репина, и выглядел в то время Крамской: «Вместо прекрасного бледного профиля у этого было худое, скуластое лицо и чёрные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч, а такая трёпаная жидкая бородка бывает только у студентов и учителей».

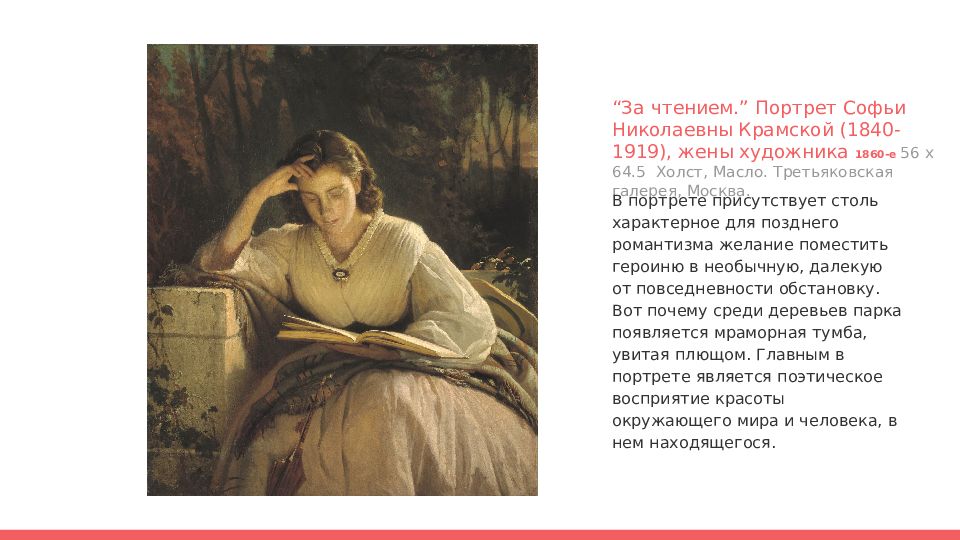

Слайд 5: За чтением.” Портрет Софьи Николаевны Крамской (1840-1919), жены художника 1860-е 56 х 64.5 Холст, Масло. Третьяковская галерея, Москва

В портрете присутствует столь характерное для позднего романтизма желание поместить героиню в необычную, далекую от повседневности обстановку. Вот почему среди деревьев парка появляется мраморная тумба, увитая плющом. Главным в портрете является поэтическое восприятие красоты окружающего мира и человека, в нем находящегося.

Слайд 6

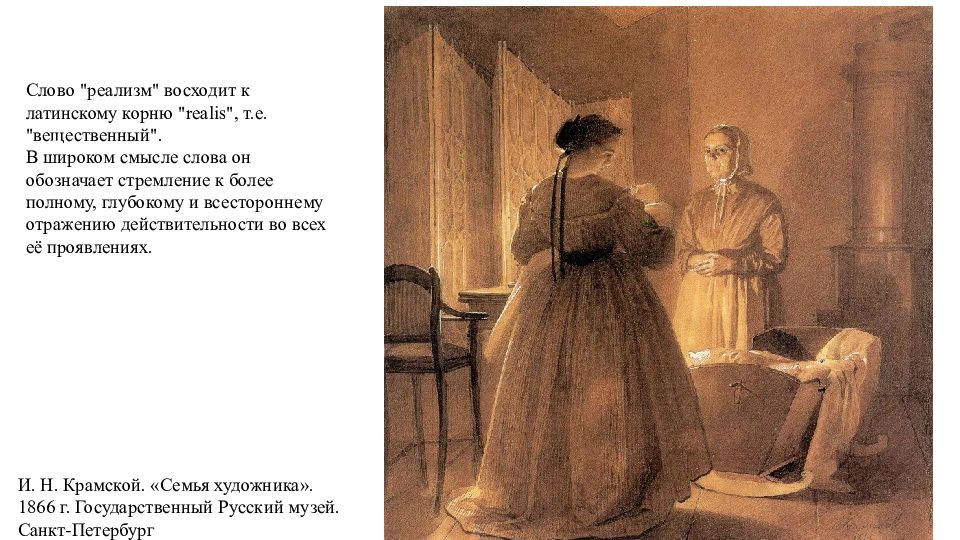

И. Н. Крамской. «Семья художника». 1866 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург Слово "реализм" восходит к латинскому корню " realis ", т.е. "вещественный". В широком смысле слова он обозначает стремление к более полному, глубокому и всестороннему отражению действительности во всех её проявлениях.

Слайд 7

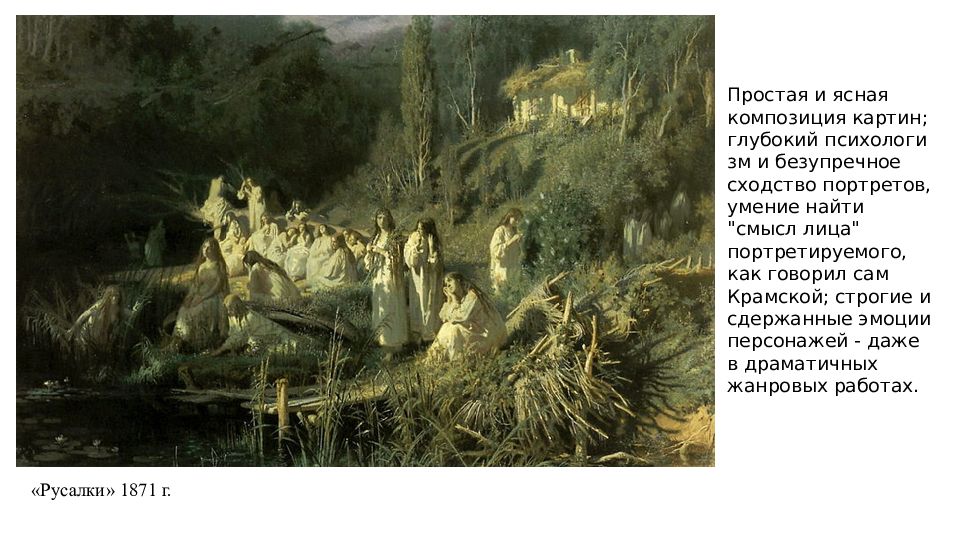

«Русалки» 1871 г. Простая и ясная композиция картин; глубокий психологизм и безупречное сходство портретов, умение найти "смысл лица" портретируемого, как говорил сам Крамской; строгие и сдержанные эмоции персонажей - даже в драматичных жанровых работах.

Слайд 8

И. Н. Крамской. Пушкин у Лукоморья Иллюстрация к прологу "Руслана и Людмилы". 1879 г. В сфере художественной деятельности значение «реализма» ещё более сложно и противоречиво. Его границы изменчивы и неопределённы; стилистически он многолик. Более того, в искусстве не может быть и не существует абсолютного реализма.

Слайд 9

И. Н. Крамской Святочное гадание. Конец 1870 - 1880-х гг. Творчество отдельного художника невозможно ограничить рамками только одного художественного стиля или направления.

Слайд 10

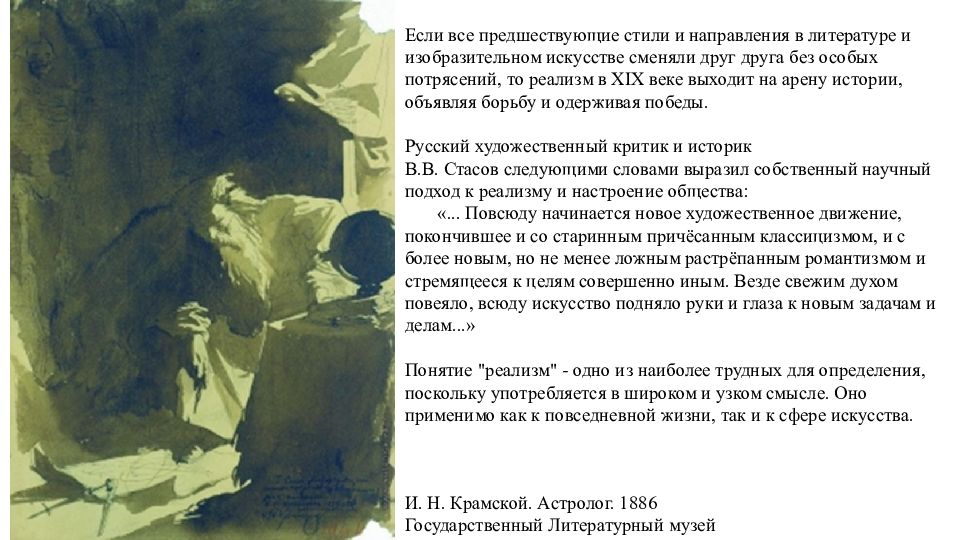

И. Н. Крамской. Астролог. 1886 Государственный Литературный музей Если все предшествующие стили и направления в литературе и изобразительном искусстве сменяли друг друга без особых потрясений, то реализм в XIX веке выходит на арену истории, объявляя борьбу и одерживая победы. Русский художественный критик и историк В.В. Стасов следующими словами выразил собственный научный подход к реализму и настроение общества: «... Повсюду начинается новое художественное движение, покончившее и со старинным причёсанным классицизмом, и с более новым, но не менее ложным растрёпанным романтизмом и стремящееся к целям совершенно иным. Везде свежим духом повеяло, всюду искусство подняло руки и глаза к новым задачам и делам...» Понятие "реализм" - одно из наиболее трудных для определения, поскольку употребляется в широком и узком смысле. Оно применимо как к повседневной жизни, так и к сфере искусства.

Слайд 11

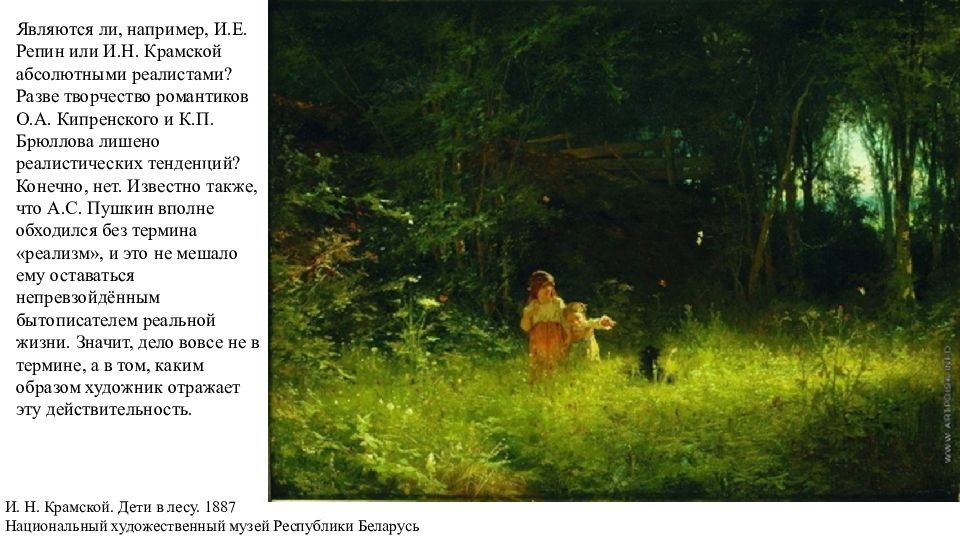

И. Н. Крамской. Дети в лесу. 1887 Национальный художественный музей Республики Беларусь Являются ли, например, И.Е. Репин или И.Н. Крамской абсолютными реалистами? Разве творчество романтиков О.А. Кипренского и К.П. Брюллова лишено реалистических тенденций? Конечно, нет. Известно также, что А.С. Пушкин вполне обходился без термина «реализм», и это не мешало ему оставаться непревзойдённым бытописателем реальной жизни. Значит, дело вовсе не в термине, а в том, каким образом художник отражает эту действительность.

Слайд 12

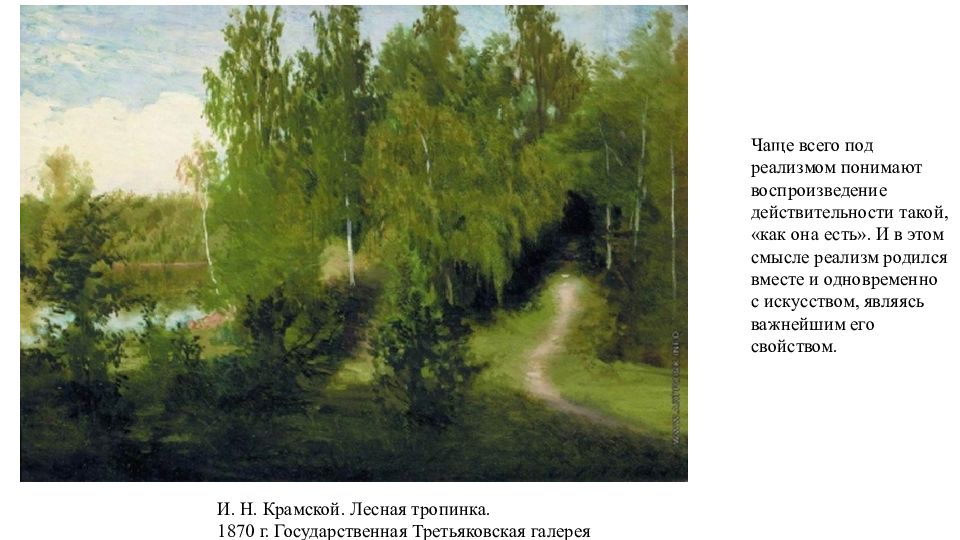

И. Н. Крамской. Лесная тропинка. 1870 г. Государственная Третьяковская галерея Чаще всего под реализмом понимают воспроизведение действительности такой, «как она есть». И в этом смысле реализм родился вместе и одновременно с искусством, являясь важнейшим его свойством.

Слайд 13

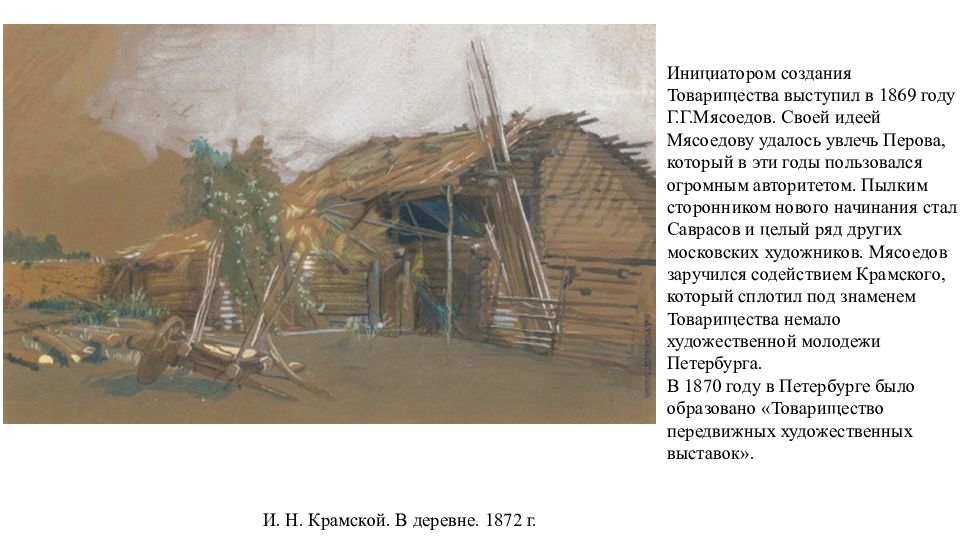

И. Н. Крамской. В деревне. 1872 г. Инициатором создания Товарищества выступил в 1869 году Г.Г.Мясоедов. Своей идеей Мясоедову удалось увлечь Перова, который в эти годы пользовался огромным авторитетом. Пылким сторонником нового начинания стал Саврасов и целый ряд других московских художников. Мясоедов заручился содействием Крамского, который сплотил под знаменем Товарищества немало художественной молодежи Петербурга. В 1870 году в Петербурге было образовано «Товарищество передвижных художественных выставок».

Слайд 14

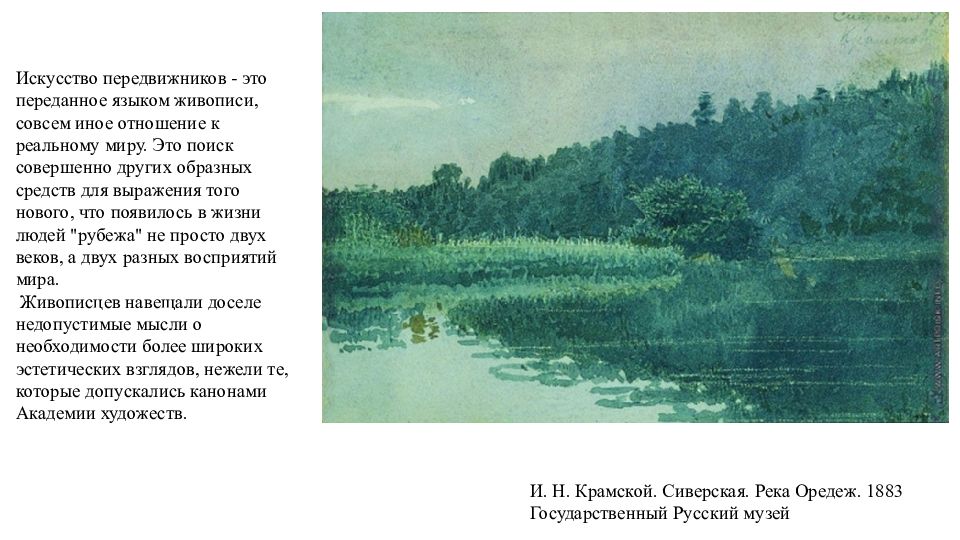

И. Н. Крамской. Сиверская. Река Оредеж. 1883 Государственный Русский музей Искусство передвижников - это переданное языком живописи, совсем иное отношение к реальному миру. Это поиск совершенно других образных средств для выражения того нового, что появилось в жизни людей "рубежа" не просто двух веков, а двух разных восприятий мира. Живописцев навещали доселе недопустимые мысли о необходимости более широких эстетических взглядов, нежели те, которые допускались канонами Академии художеств.

Слайд 15

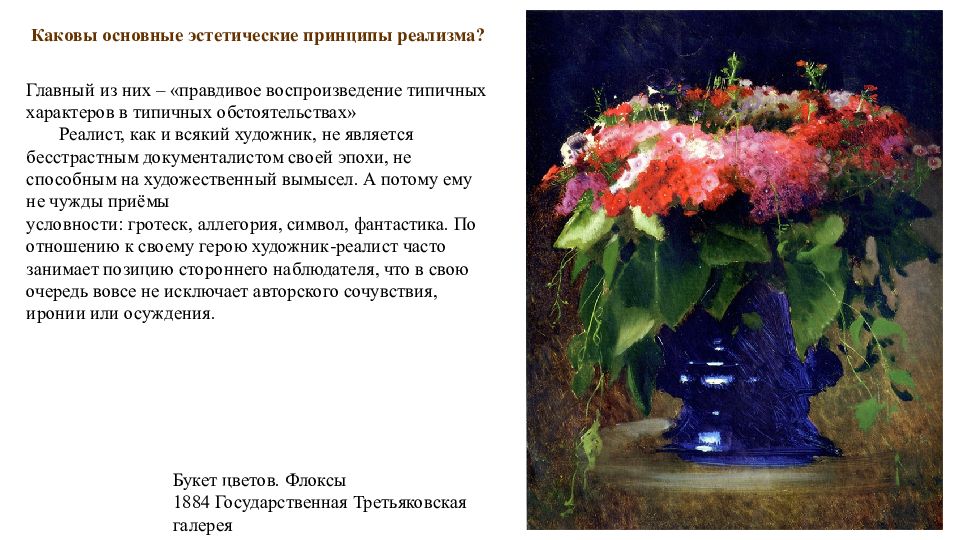

Букет цветов. Флоксы 1884 Государственная Третьяковская галерея Главный из них – «правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» Реалист, как и всякий художник, не является бесстрастным документалистом своей эпохи, не способным на художественный вымысел. А потому ему не чужды приёмы условности: гротеск, аллегория, символ, фантастика. По отношению к своему герою художник-реалист часто занимает позицию стороннего наблюдателя, что в свою очередь вовсе не исключает авторского сочувствия, иронии или осуждения. Каковы основные эстетические принципы реализма?

Слайд 16

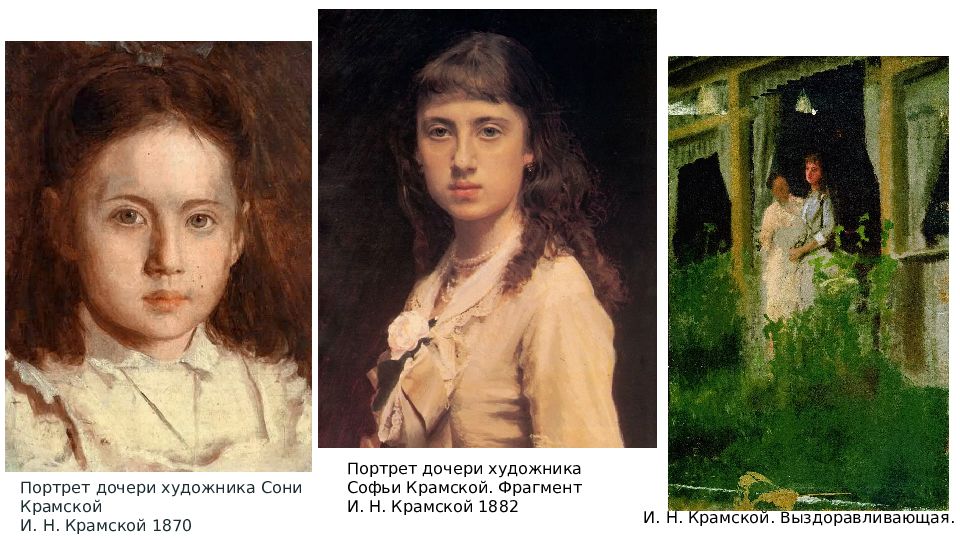

И. Н. Крамской. Выздоравливающая. 1885 Портрет дочери художника Софьи Крамской. Фрагмент И. Н. Крамской 1882 Портрет дочери художника Сони Крамской И. Н. Крамской 1870

Слайд 17

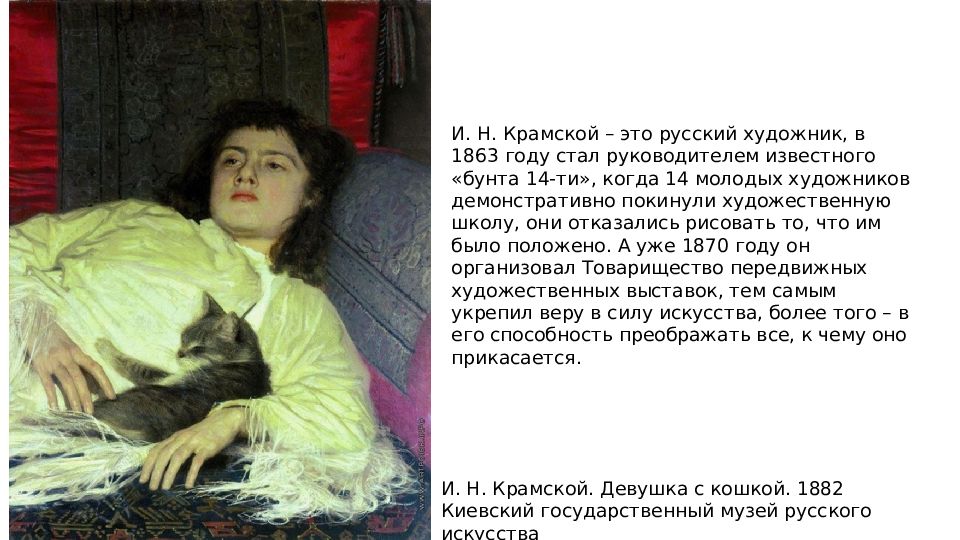

И. Н. Крамской – это русский художник, в 1863 году стал руководителем известного «бунта 14-ти», когда 14 молодых художников демонстративно покинули художественную школу, они отказались рисовать то, что им было положено. А уже 1870 году он организовал Товарищество передвижных художественных выставок, тем самым укрепил веру в силу искусства, более того – в его способность преображать все, к чему оно прикасается. И. Н. Крамской. Девушка с кошкой. 1882 Киевский государственный музей русского искусства

Слайд 18

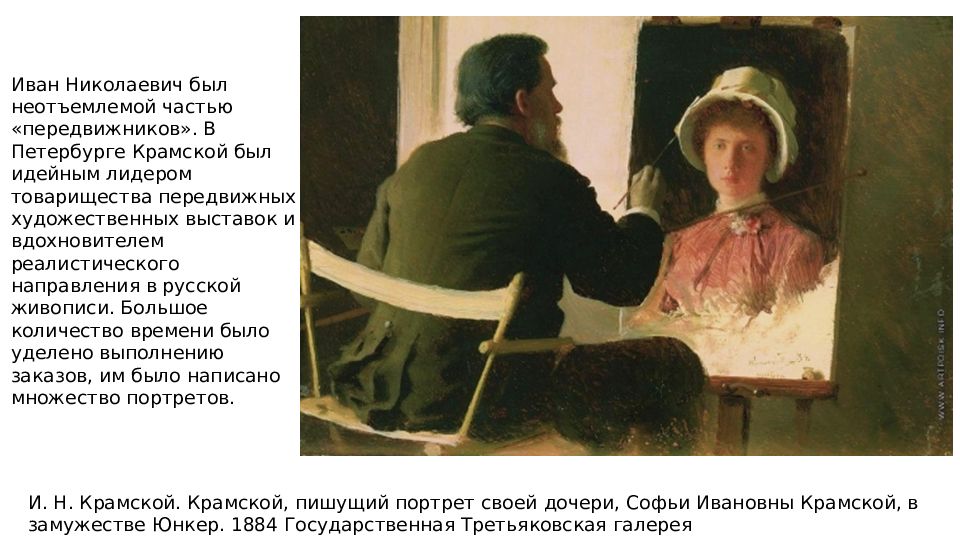

И. Н. Крамской. Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софьи Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер. 1884 Государственная Третьяковская галерея Иван Николаевич был неотъемлемой частью «передвижников». В Петербурге Крамской был идейным лидером товарищества передвижных художественных выставок и вдохновителем реалистического направления в русской живописи. Большое количество времени было уделено выполнению заказов, им было написано множество портретов.

Слайд 19

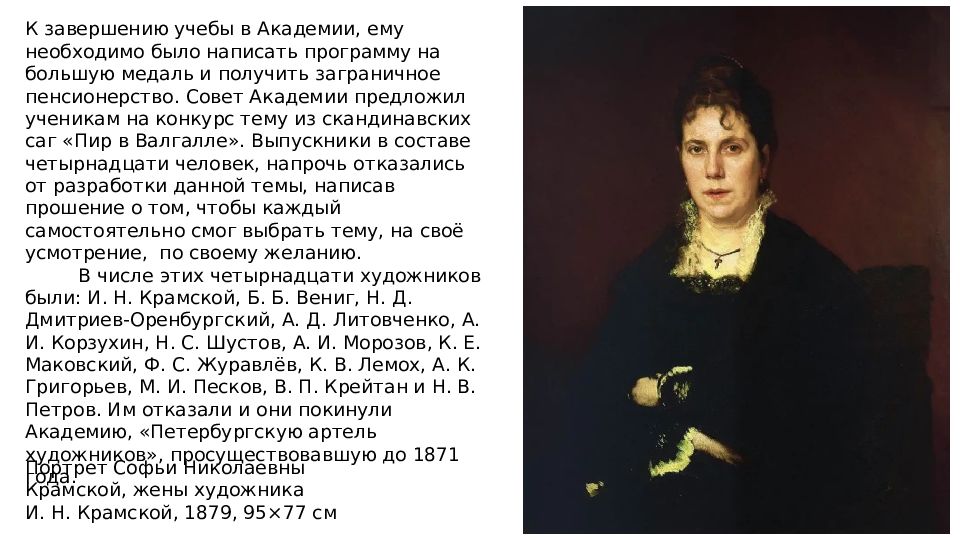

Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника И. Н. Крамской, 1879, 95×77 см К завершению учебы в Академии, ему необходимо было написать программу на большую медаль и получить заграничное пенсионерство. Совет Академии предложил ученикам на конкурс тему из скандинавских саг «Пир в Валгалле». Выпускники в составе четырнадцати человек, напрочь отказались от разработки данной темы, написав прошение о том, чтобы каждый самостоятельно смог выбрать тему, на своё усмотрение, по своему желанию. В числе этих четырнадцати художников были: И. Н. Крамской, Б. Б. Вениг, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, А. Д. Литовченко, А. И. Корзухин, Н. С. Шустов, А. И. Морозов, К. Е. Маковский, Ф. С. Журавлёв, К. В. Лемох, А. К. Григорьев, М. И. Песков, В. П. Крейтан и Н. В. Петров. Им отказали и они покинули Академию, «Петербургскую артель художников», просуществовавшую до 1871 года.

Слайд 20

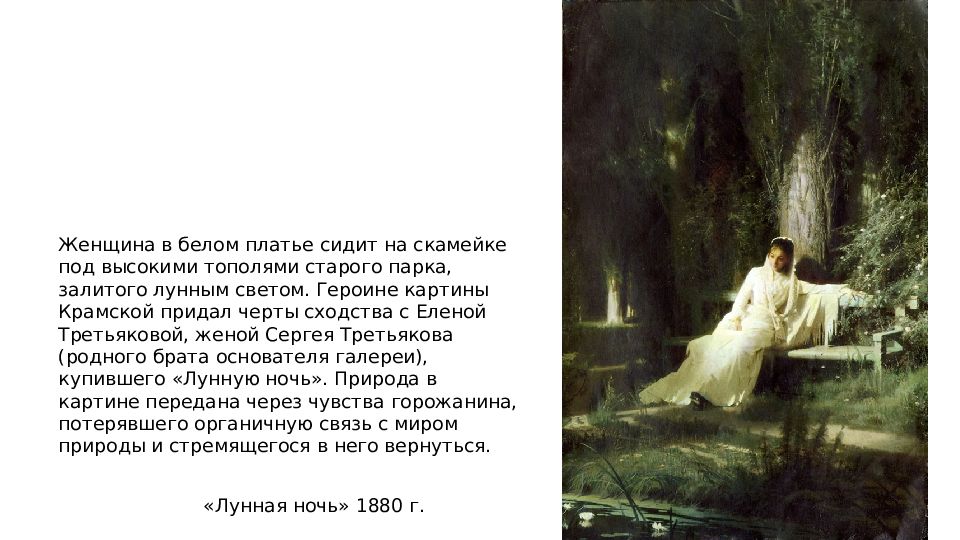

«Лунная ночь» 1880 г. Женщина в белом платье сидит на скамейке под высокими тополями старого парка, залитого лунным светом. Героине картины Крамской придал черты сходства с Еленой Третьяковой, женой Сергея Третьякова (родного брата основателя галереи), купившего «Лунную ночь». Природа в картине передана через чувства горожанина, потерявшего органичную связь с миром природы и стремящегося в него вернуться.

Слайд 21

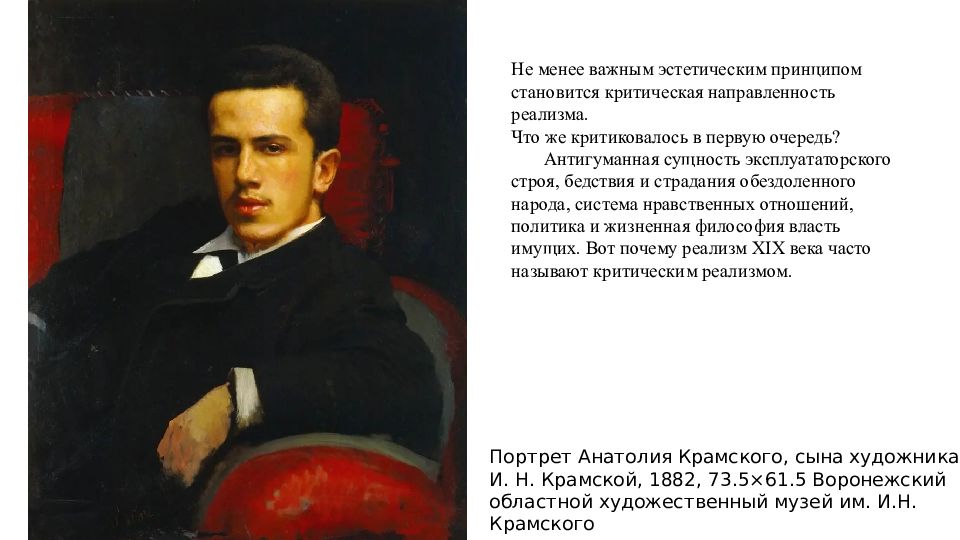

Портрет Анатолия Крамского, сына художника И. Н. Крамской, 1882, 73.5×61.5 Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского Не менее важным эстетическим принципом становится критическая направленность реализма. Что же критиковалось в первую очередь? Антигуманная сущность эксплуататорского строя, бедствия и страдания обездоленного народа, система нравственных отношений, политика и жизненная философия власть имущих. Вот почему реализм XIX века часто называют критическим реализмом.

Слайд 22

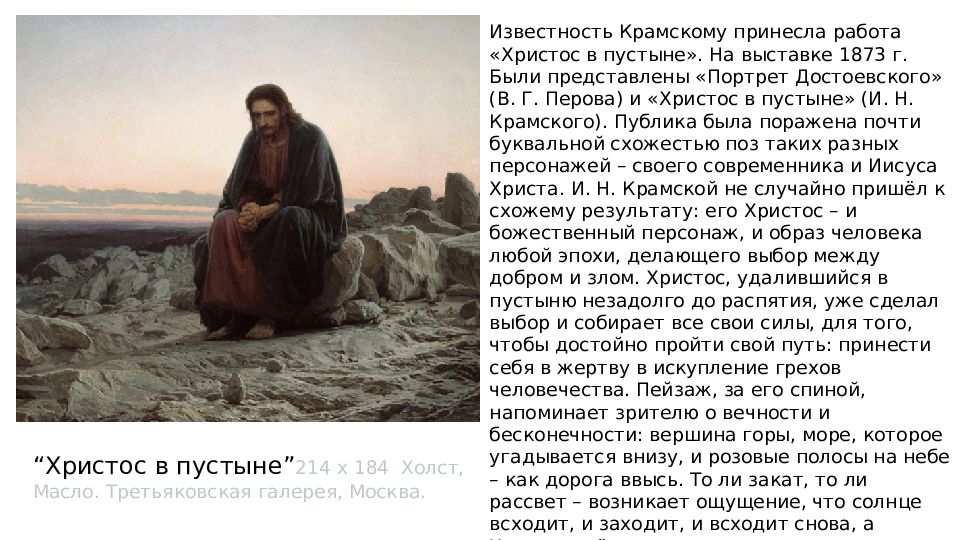

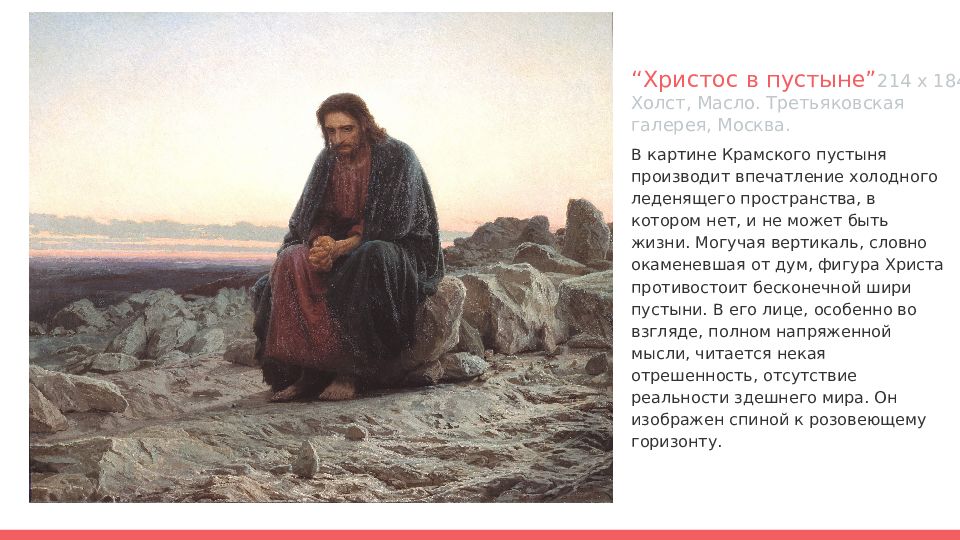

Известность Крамскому принесла работа «Христос в пустыне». На выставке 1873 г. Были представлены «Портрет Достоевского» (В. Г. Перова) и «Христос в пустыне» (И. Н. Крамского). Публика была поражена почти буквальной схожестью поз таких разных персонажей – своего современника и Иисуса Христа. И. Н. Крамской не случайно пришёл к схожему результату: его Христос – и божественный персонаж, и образ человека любой эпохи, делающего выбор между добром и злом. Христос, удалившийся в пустыню незадолго до распятия, уже сделал выбор и собирает все свои силы, для того, чтобы достойно пройти свой путь: принести себя в жертву в искупление грехов человечества. Пейзаж, за его спиной, напоминает зрителю о вечности и бесконечности: вершина горы, море, которое угадывается внизу, и розовые полосы на небе – как дорога ввысь. То ли закат, то ли рассвет – возникает ощущение, что солнце всходит, и заходит, и всходит снова, а Христос всё сидит здесь, но мыслями его и уже на небе. “Христос в пустыне” 214 х 184 Холст, Масло. Третьяковская галерея, Москва.

Слайд 23: Христос в пустыне” 214 х 184 Холст, Масло. Третьяковская галерея, Москва

В картине Крамского пустыня производит впечатление холодного леденящего пространства, в котором нет, и не может быть жизни. Могучая вертикаль, словно окаменевшая от дум, фигура Христа противостоит бесконечной шири пустыни. В его лице, особенно во взгляде, полном напряженной мысли, читается некая отрешенность, отсутствие реальности здешнего мира. Он изображен спиной к розовеющему горизонту.

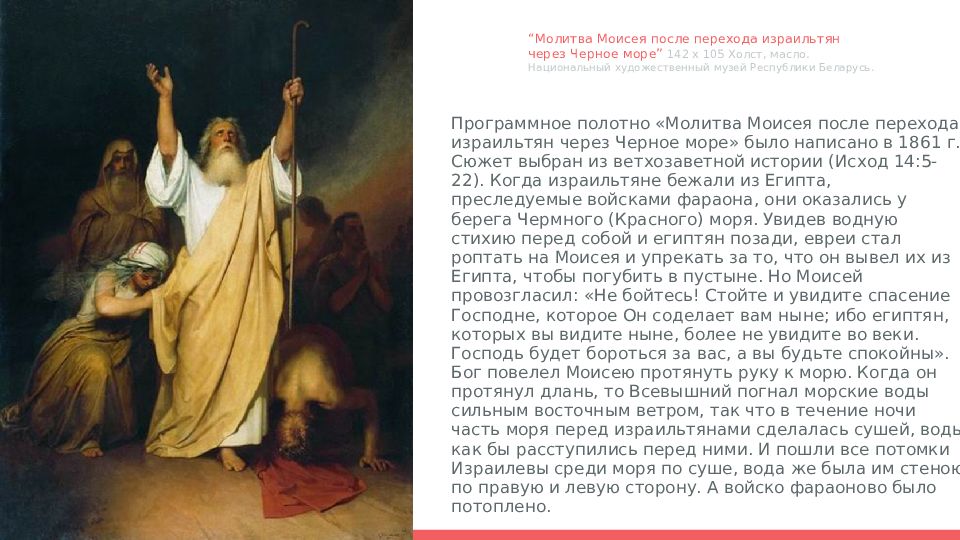

Слайд 25: Молитва Моисея после перехода израильтян через Черное море” 142 x 105 Холст, масло. Национальный художественный музей Республики Беларусь

Программное полотно «Молитва Моисея после перехода израильтян через Черное море» было написано в 1861 г. Сюжет выбран из ветхозаветной истории (Исход 14:5-22). Когда израильтяне бежали из Египта, преследуемые войсками фараона, они оказались у берега Чермного (Красного) моря. Увидев водную стихию перед собой и египтян позади, евреи стал роптать на Моисея и упрекать за то, что он вывел их из Египта, чтобы погубить в пустыне. Но Моисей провозгласил: «Не бойтесь! Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне; ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите во веки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны». Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда он протянул длань, то Всевышний погнал морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей, воды как бы расступились перед ними. И пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, вода же была им стеною по правую и левую сторону. А войско фараоново было потоплено.

Слайд 26

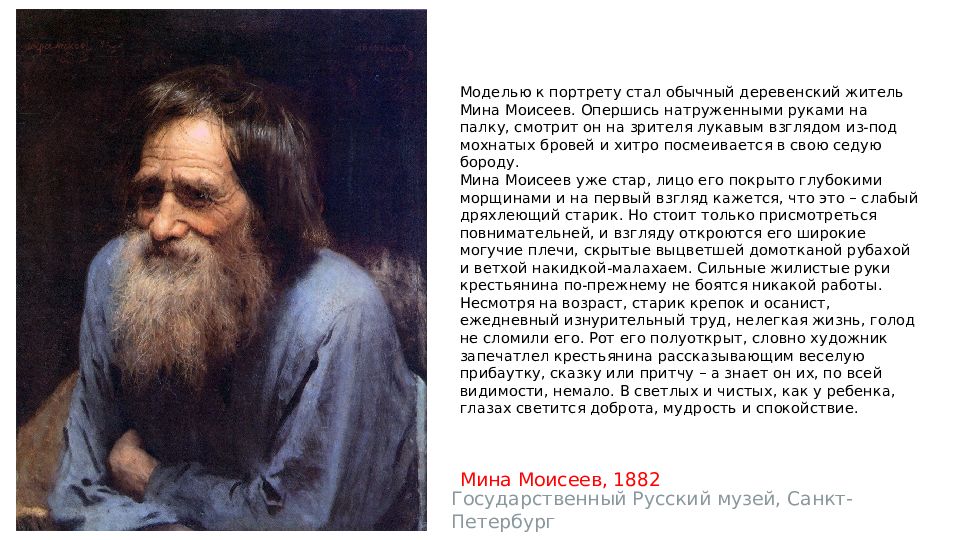

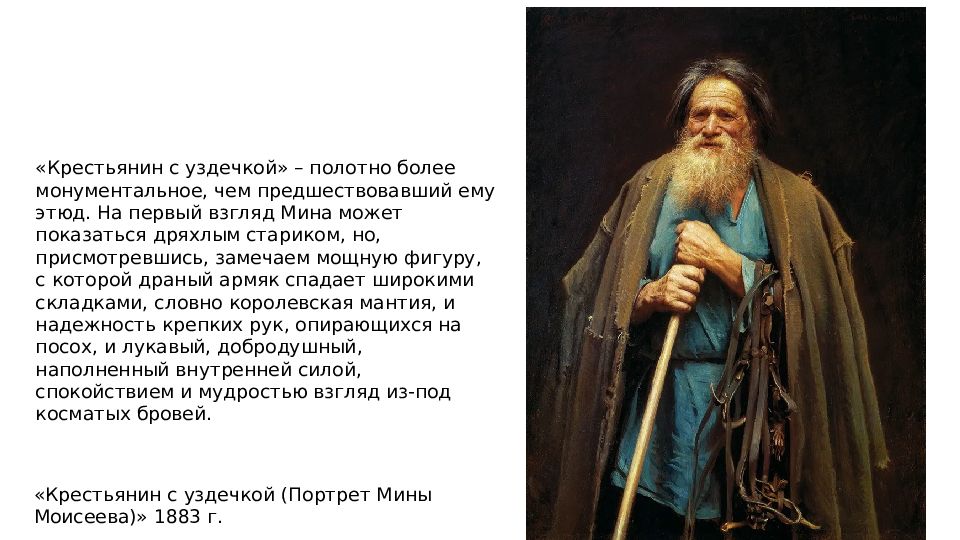

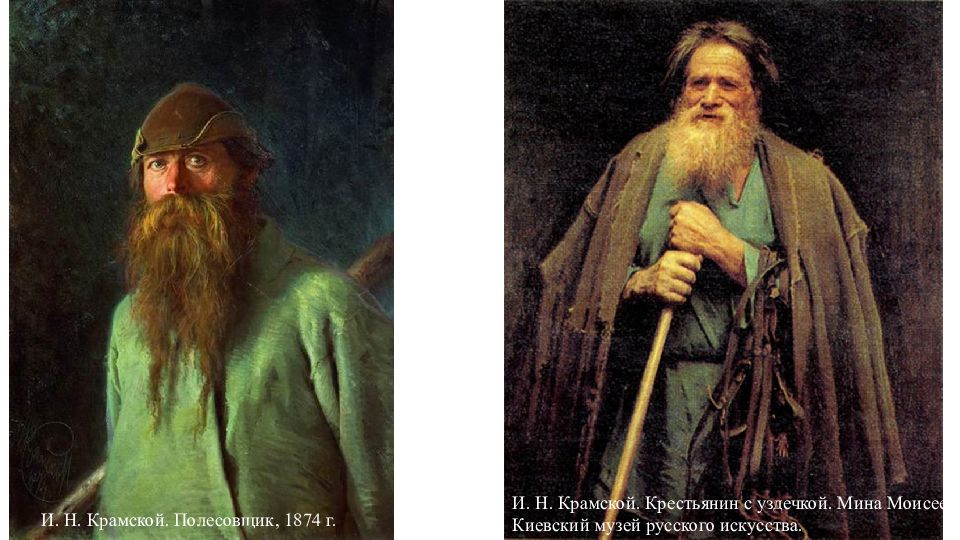

Моделью к портрету стал обычный деревенский житель Мина Моисеев. Опершись натруженными руками на палку, смотрит он на зрителя лукавым взглядом из-под мохнатых бровей и хитро посмеивается в свою седую бороду. Мина Моисеев уже стар, лицо его покрыто глубокими морщинами и на первый взгляд кажется, что это – слабый дряхлеющий старик. Но стоит только присмотреться повнимательней, и взгляду откроются его широкие могучие плечи, скрытые выцветшей домотканой рубахой и ветхой накидкой-малахаем. Сильные жилистые руки крестьянина по-прежнему не боятся никакой работы. Несмотря на возраст, старик крепок и осанист, ежедневный изнурительный труд, нелегкая жизнь, голод не сломили его. Рот его полуоткрыт, словно художник запечатлел крестьянина рассказывающим веселую прибаутку, сказку или притчу – а знает он их, по всей видимости, немало. В светлых и чистых, как у ребенка, глазах светится доброта, мудрость и спокойствие. Мина Моисеев, 1882 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Слайд 27

«Крестьянин с уздечкой» – полотно более монументальное, чем предшествовавший ему этюд. На первый взгляд Мина может показаться дряхлым стариком, но, присмотревшись, замечаем мощную фигуру, с которой драный армяк спадает широкими складками, словно королевская мантия, и надежность крепких рук, опирающихся на посох, и лукавый, добродушный, наполненный внутренней силой, спокойствием и мудростью взгляд из-под косматых бровей. «Крестьянин с уздечкой (Портрет Мины Моисеева)» 1883 г.

Слайд 28: Неизвестная”, 1883. 102.3 х 76.1 Холст, Масло Третьяковская галерея, Москва

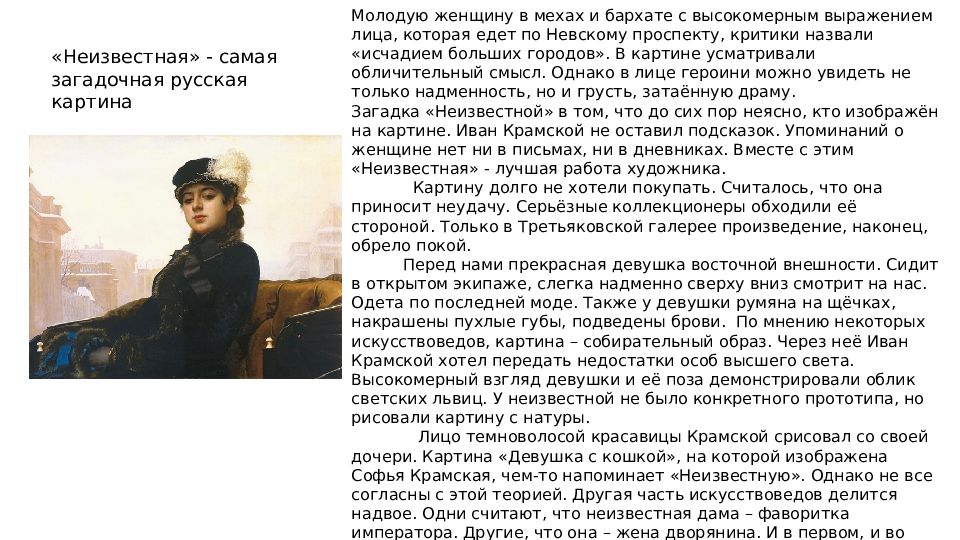

Зрителя интригует и сама героиня картины, и ее название. Изображена молодая женщина в коляске на фоне Аничкова дворца в Санкт-Петербурге. Женщина не столько красива, сколь эффектна, "шикарна". Ее костюм, соответствующий новейшим тенденциям моды того времени, выдает принадлежность к "дамам полусвета". Недаром критики называли ее "кокоткой в коляске", "дорогой камелией", "одним из исчадий больших городов". Крамской подчеркивает некоторый демонизм черт героини – чувственные губы, глаза, подернутые поволокой, густые, с ломаным изгибом брови. Тема красоты порока станет модной у последующего поколения русских художников. Картина написана необычайно светло, сочно, раскованно; Крамской явно стремится блеснуть своим незаурядным живописным мастерством

Слайд 29

Молодую женщину в мехах и бархате с высокомерным выражением лица, которая едет по Невскому проспекту, критики назвали «исчадием больших городов». В картине усматривали обличительный смысл. Однако в лице героини можно увидеть не только надменность, но и грусть, затаённую драму. Загадка «Неизвестной» в том, что до сих пор неясно, кто изображён на картине. Иван Крамской не оставил подсказок. Упоминаний о женщине нет ни в письмах, ни в дневниках. Вместе с этим «Неизвестная» - лучшая работа художника. Картину долго не хотели покупать. Считалось, что она приносит неудачу. Серьёзные коллекционеры обходили её стороной. Только в Третьяковской галерее произведение, наконец, обрело покой. Перед нами прекрасная девушка восточной внешности. Сидит в открытом экипаже, слегка надменно сверху вниз смотрит на нас. Одета по последней моде. Также у девушки румяна на щёчках, накрашены пухлые губы, подведены брови. По мнению некоторых искусствоведов, картина – собирательный образ. Через неё Иван Крамской хотел передать недостатки особ высшего света. Высокомерный взгляд девушки и её поза демонстрировали облик светских львиц. У неизвестной не было конкретного прототипа, но рисовали картину с натуры. Лицо темноволосой красавицы Крамской срисовал со своей дочери. Картина «Девушка с кошкой», на которой изображена Софья Крамская, чем-то напоминает «Неизвестную». Однако не все согласны с этой теорией. Другая часть искусствоведов делится надвое. Одни считают, что неизвестная дама – фаворитка императора. Другие, что она – жена дворянина. И в первом, и во втором случае судьбы девушек закончились трагически. Возможно, именно поэтому картина приносит несчастье? «Неизвестная» - самая загадочная русская картина

Слайд 30

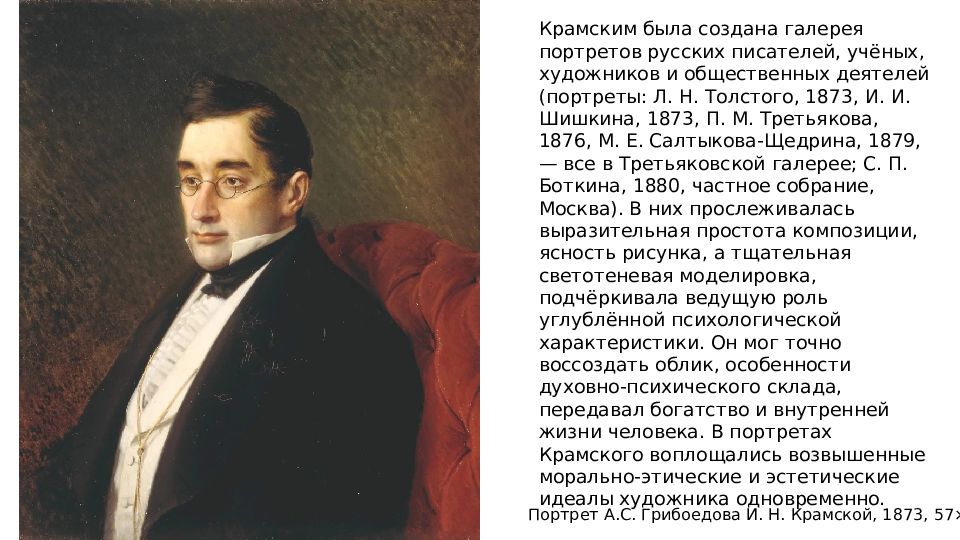

Крамским была создана галерея портретов русских писателей, учёных, художников и общественных деятелей (портреты: Л. Н. Толстого, 1873, И. И. Шишкина, 1873, П. М. Третьякова, 1876, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1879, — все в Третьяковской галерее; С. П. Боткина, 1880, частное собрание, Москва). В них прослеживалась выразительная простота композиции, ясность рисунка, а тщательная светотеневая моделировка, подчёркивала ведущую роль углублённой психологической характеристики. Он мог точно воссоздать облик, особенности духовно-психического склада, передавал богатство и внутренней жизни человека. В портретах Крамского воплощались возвышенные морально-этические и эстетические идеалы художника одновременно. Портрет А.С. Грибоедова И. Н. Крамской, 1873, 57×66 см

Слайд 31

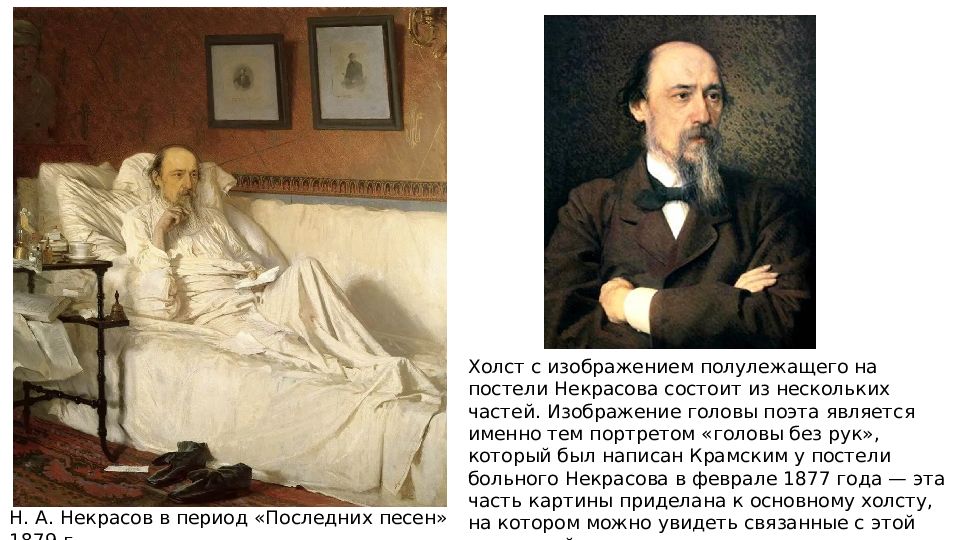

Н. А. Некрасов в период «Последних песен» 1879 г. Холст с изображением полулежащего на постели Некрасова состоит из нескольких частей. Изображение головы поэта является именно тем портретом «головы без рук», который был написан Крамским у постели больного Некрасова в феврале 1877 года — эта часть картины приделана к основному холсту, на котором можно увидеть связанные с этой операцией швы.

Слайд 32

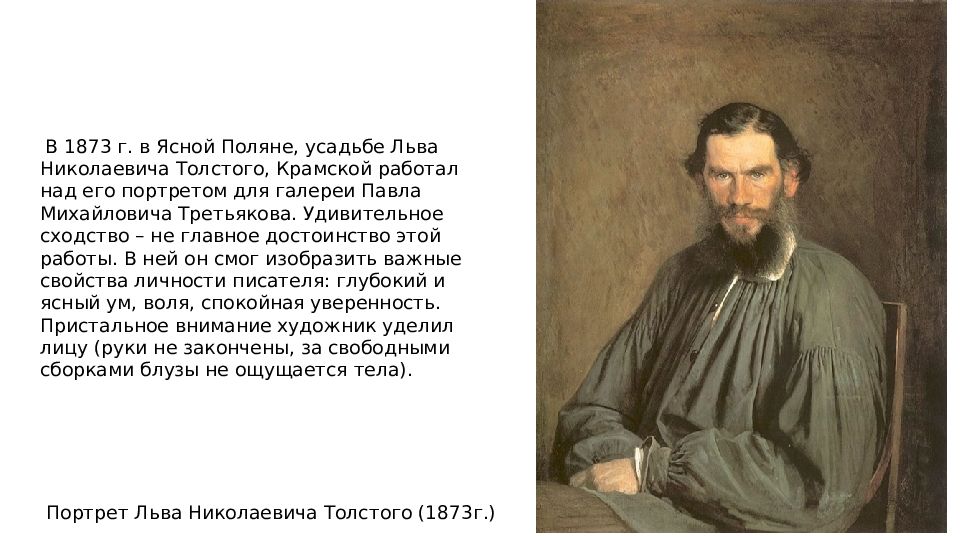

В 1873 г. в Ясной Поляне, усадьбе Льва Николаевича Толстого, Крамской работал над его портретом для галереи Павла Михайловича Третьякова. Удивительное сходство – не главное достоинство этой работы. В ней он смог изобразить важные свойства личности писателя: глубокий и ясный ум, воля, спокойная уверенность. Пристальное внимание художник уделил лицу (руки не закончены, за свободными сборками блузы не ощущается тела). Портрет Льва Николаевича Толстого (1873г.)

Слайд 33

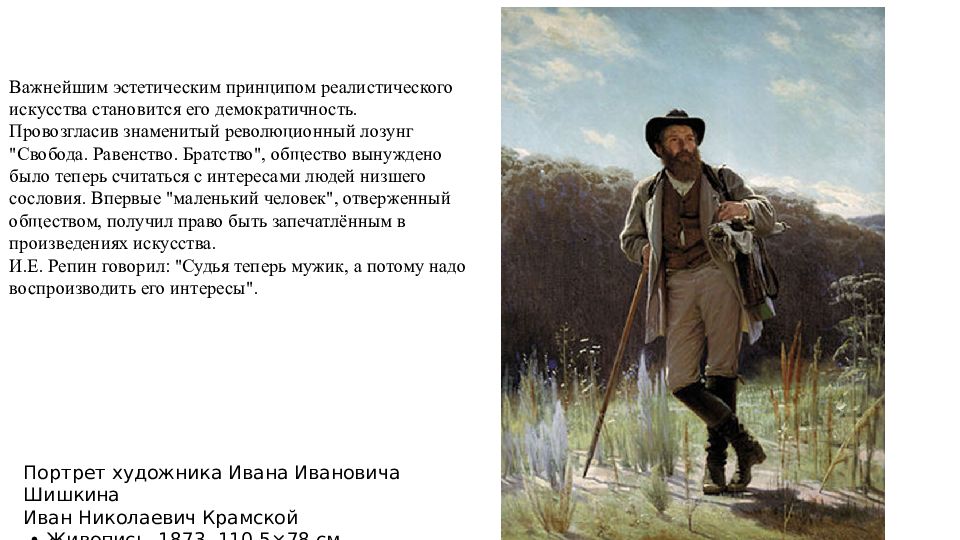

Портрет художника Ивана Ивановича Шишкина Иван Николаевич Крамской • Живопись, 1873, 110.5×78 см Важнейшим эстетическим принципом реалистического искусства становится его демократичность. Провозгласив знаменитый революционный лозунг "Свобода. Равенство. Братство", общество вынуждено было теперь считаться с интересами людей низшего сословия. Впервые "маленький человек", отверженный обществом, получил право быть запечатлённым в произведениях искусства. И.Е. Репин говорил: "Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы".

Слайд 34

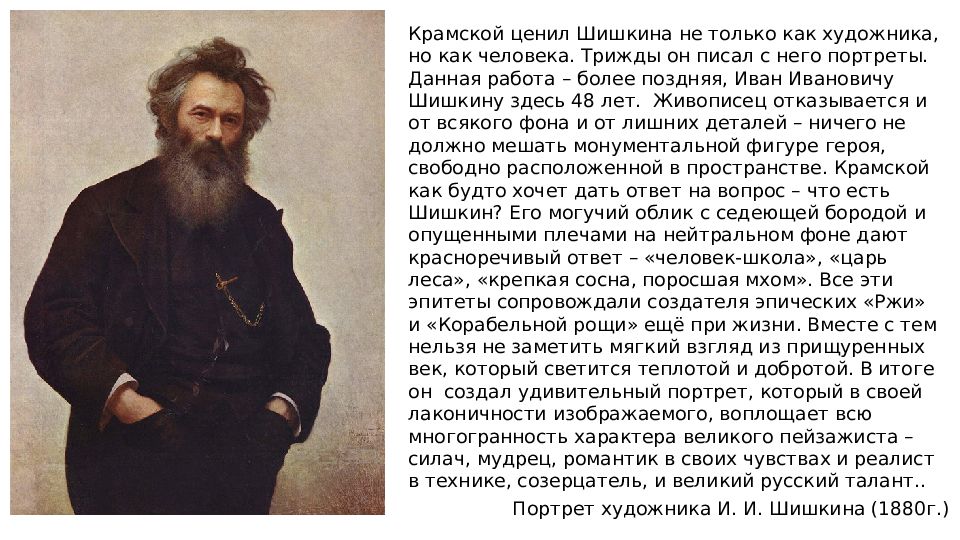

Крамской ценил Шишкина не только как художника, но как человека. Трижды он писал с него портреты. Данная работа – более поздняя, Иван Ивановичу Шишкину здесь 48 лет. Живописец отказывается и от всякого фона и от лишних деталей – ничего не должно мешать монументальной фигуре героя, свободно расположенной в пространстве. Крамской как будто хочет дать ответ на вопрос – что есть Шишкин? Его могучий облик с седеющей бородой и опущенными плечами на нейтральном фоне дают красноречивый ответ – «человек-школа», «царь леса», «крепкая сосна, поросшая мхом». Все эти эпитеты сопровождали создателя эпических «Ржи» и «Корабельной рощи» ещё при жизни. Вместе с тем нельзя не заметить мягкий взгляд из прищуренных век, который светится теплотой и добротой. В итоге он создал удивительный портрет, который в своей лаконичности изображаемого, воплощает всю многогранность характера великого пейзажиста – силач, мудрец, романтик в своих чувствах и реалист в технике, созерцатель, и великий русский талант.. Портрет художника И. И. Шишкина (1880г.)

Слайд 35

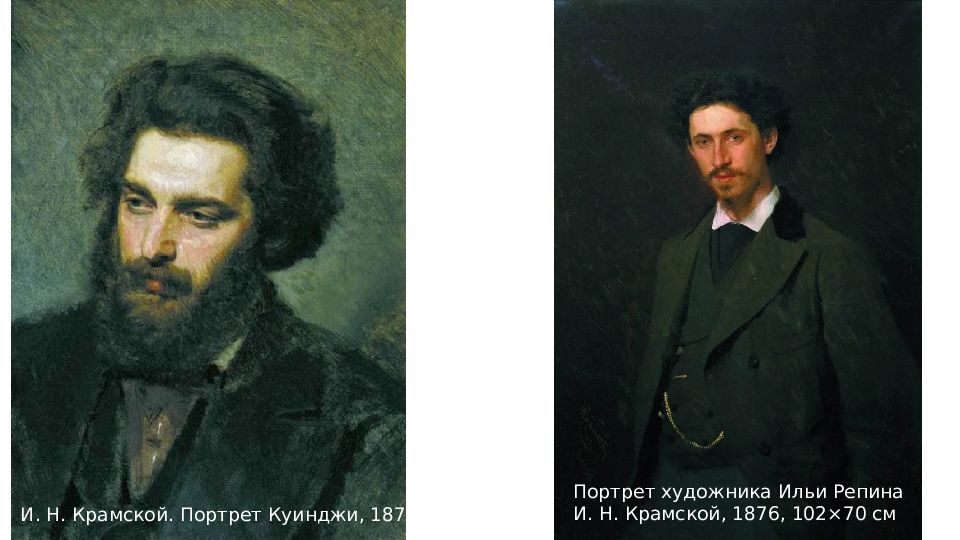

И. Н. Крамской. Портрет Куинджи, 1872 г. Портрет художника Ильи Репина И. Н. Крамской, 1876, 102×70 см

Слайд 36

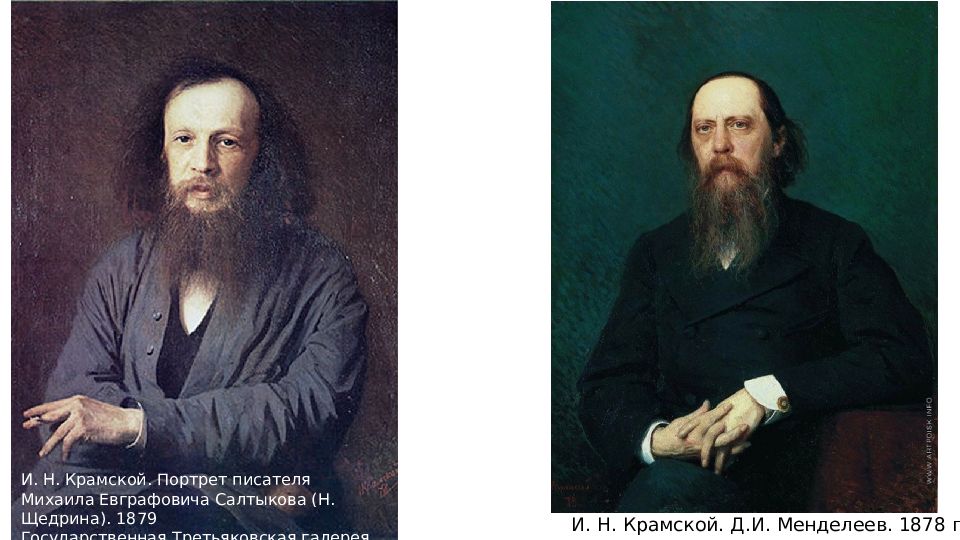

И. Н. Крамской. Д.И. Менделеев. 1878 г. И. Н. Крамской. Портрет писателя Михаила Евграфовича Салтыкова (Н. Щедрина). 1879 Государственная Третьяковская галерея

Слайд 37

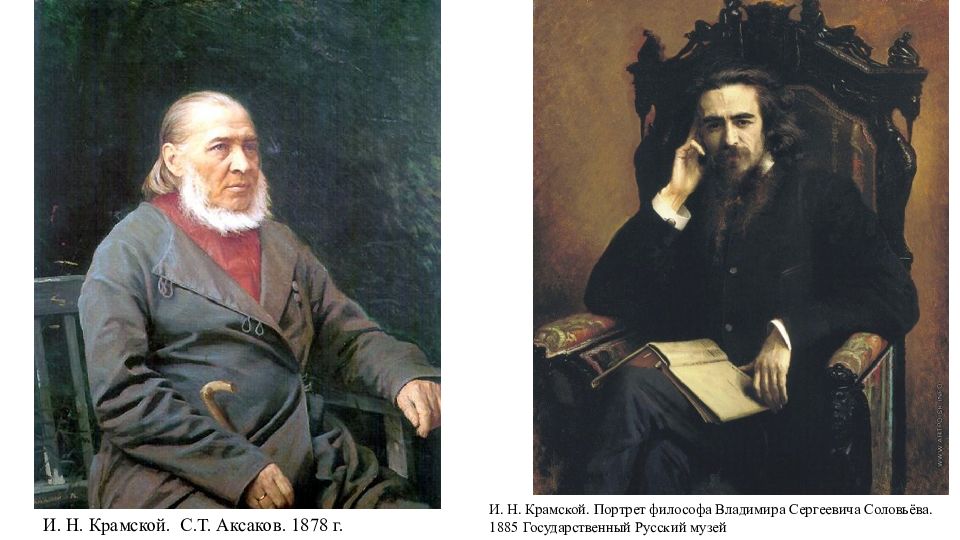

И. Н. Крамской. С.Т. Аксаков. 1878 г. И. Н. Крамской. Портрет философа Владимира Сергеевича Соловьёва. 1885 Государственный Русский музей

Слайд 38

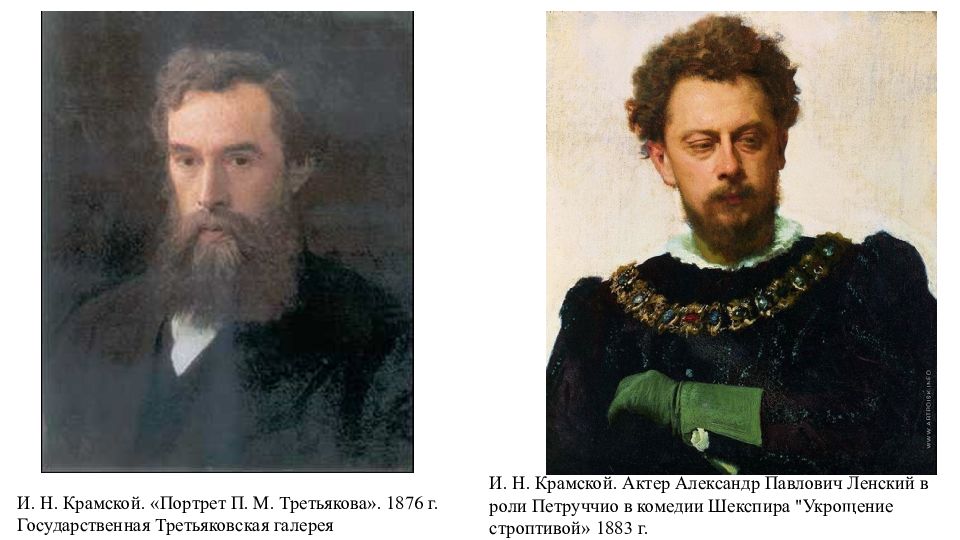

И. Н. Крамской. «Портрет П. М. Третьякова». 1876 г. Государственная Третьяковская галерея И. Н. Крамской. Актер Александр Павлович Ленский в роли Петруччио в комедии Шекспира "Укрощение строптивой» 1883 г.

Слайд 39

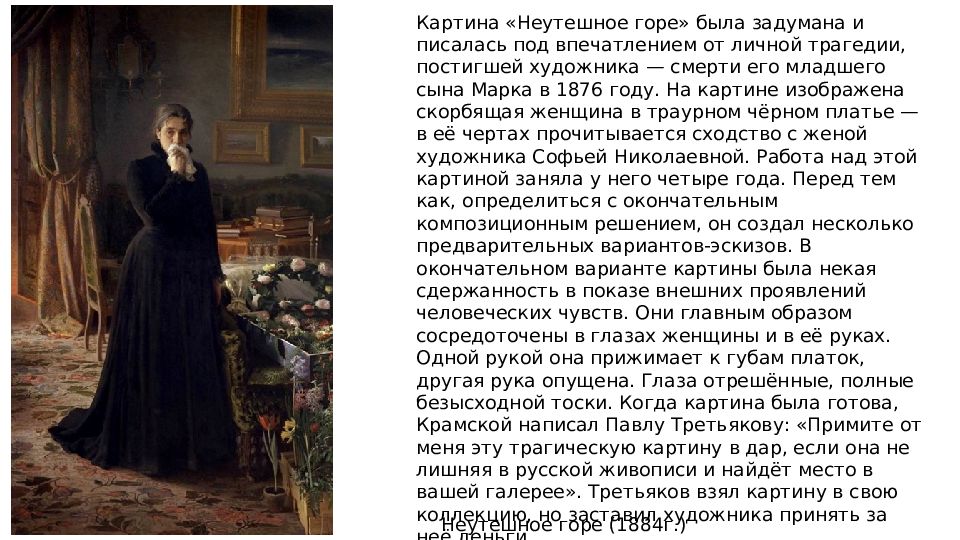

Картина «Неутешное горе» была задумана и писалась под впечатлением от личной трагедии, постигшей художника — смерти его младшего сына Марка в 1876 году. На картине изображена скорбящая женщина в траурном чёрном платье — в её чертах прочитывается сходство с женой художника Софьей Николаевной. Работа над этой картиной заняла у него четыре года. Перед тем как, определиться с окончательным композиционным решением, он создал несколько предварительных вариантов-эскизов. В окончательном варианте картины была некая сдержанность в показе внешних проявлений человеческих чувств. Они главным образом сосредоточены в глазах женщины и в её руках. Одной рукой она прижимает к губам платок, другая рука опущена. Глаза отрешённые, полные безысходной тоски. Когда картина была готова, Крамской написал Павлу Третьякову: «Примите от меня эту трагическую картину в дар, если она не лишняя в русской живописи и найдёт место в вашей галерее». Третьяков взял картину в свою коллекцию, но заставил художника принять за неё деньги. Неутешное горе (1884г.)

Слайд 40

И. Н. Крамской. Александр III, 1886г. И. Н. Крамской. Портрет императрицы Марии Фёдоровны.

Слайд 41

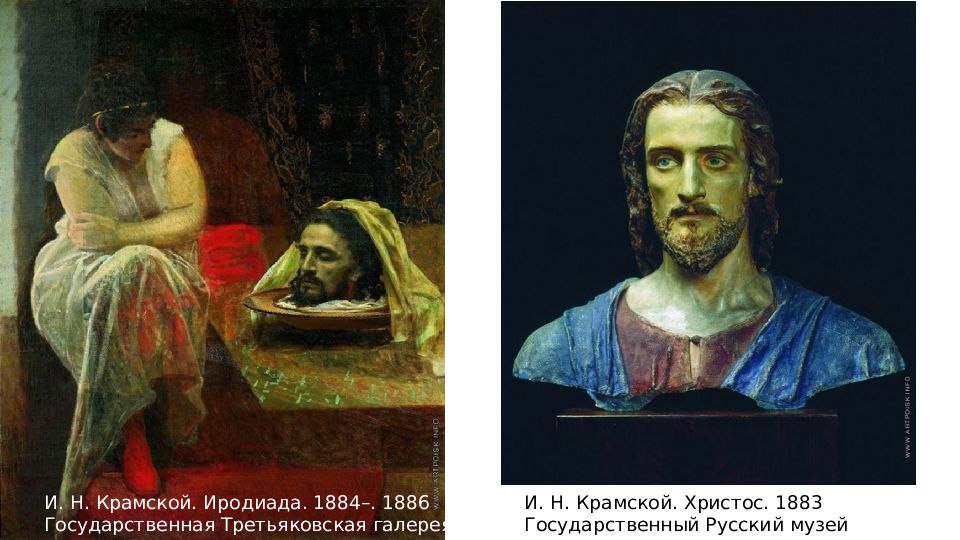

И. Н. Крамской. Иродиада. 1884–. 1886 Государственная Третьяковская галерея И. Н. Крамской. Христос. 1883 Государственный Русский музей

Слайд 42

И. Н. Крамской. Полесовщик, 1874 г. И. Н. Крамской. Крестьянин с уздечкой. Мина Моисеев. Киевский музей русского искусства.

Слайд 43

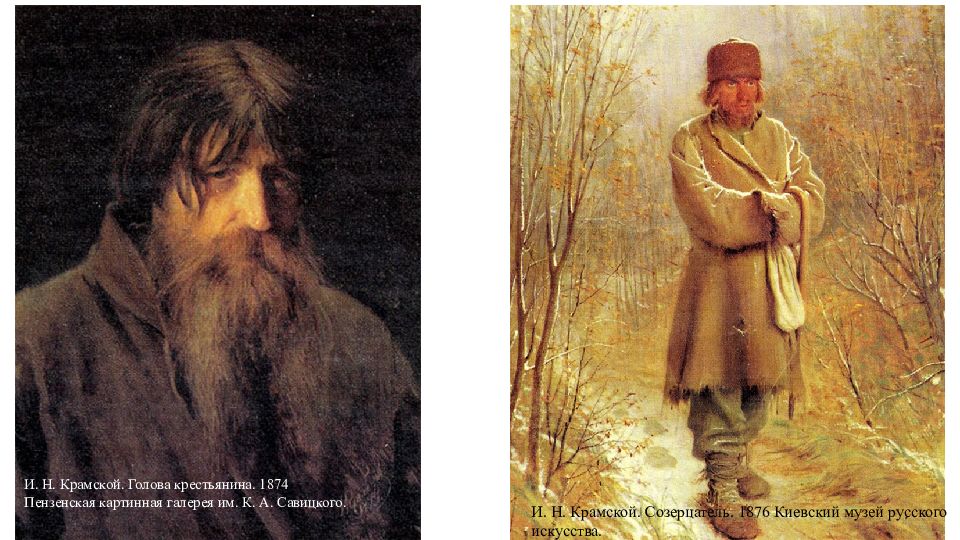

И. Н. Крамской. Голова крестьянина. 1874 Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого. И. Н. Крамской. Созерцатель. 1876 Киевский музей русского искусства.

Слайд 44

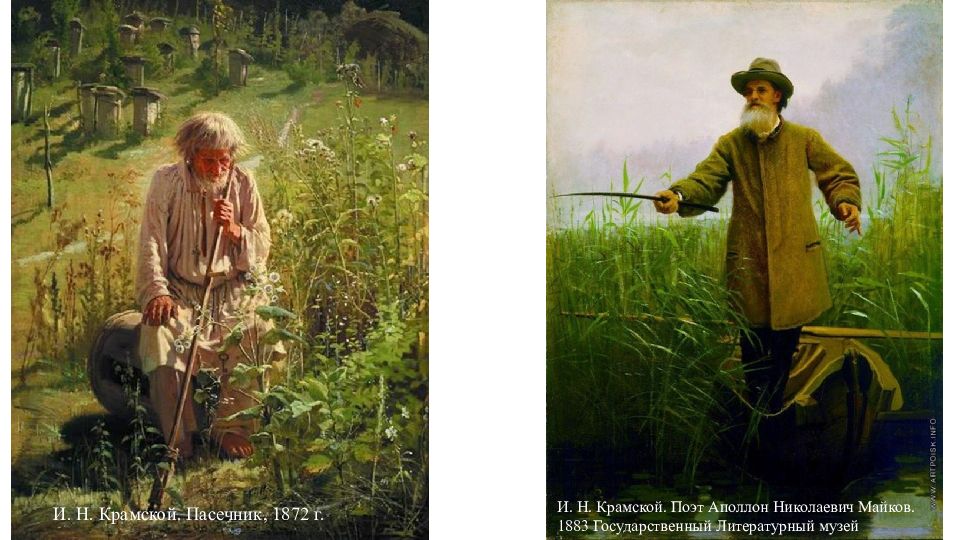

И. Н. Крамской. Пасечник, 1872 г. И. Н. Крамской. Поэт Аполлон Николаевич Майков. 1883 Государственный Литературный музей

Последний слайд презентации: Крамской Иван Николаевич (27 мая 1837, Острогожск — 24 марта 1887,

Творчество Ивана Николаевича Крамского понравилось тем, что он очень хорошо передавал не только схожесть людей, но он также мог отразить их внутренний мир. Крамской был выдающимся мастером психологических портретов. Иван Крамской сыграл очень важную роль в художественной жизни 70-80-х гг. Он помог сплотиться художникам, ощутившим, насколько устарели академические правила, выразил в речах, статьях и письмах потребность в новом искусстве, которое отражало бы реальную жизнь.