Слайд 2: Особенности периода

Вторая половина XIX в. — время мощного подъема российской науки. Потребности общества вызывали увеличение поддержки научных исследований со стороны государства. Основными научными центрами оставались Академия наук, университеты, научные общества при университетах.

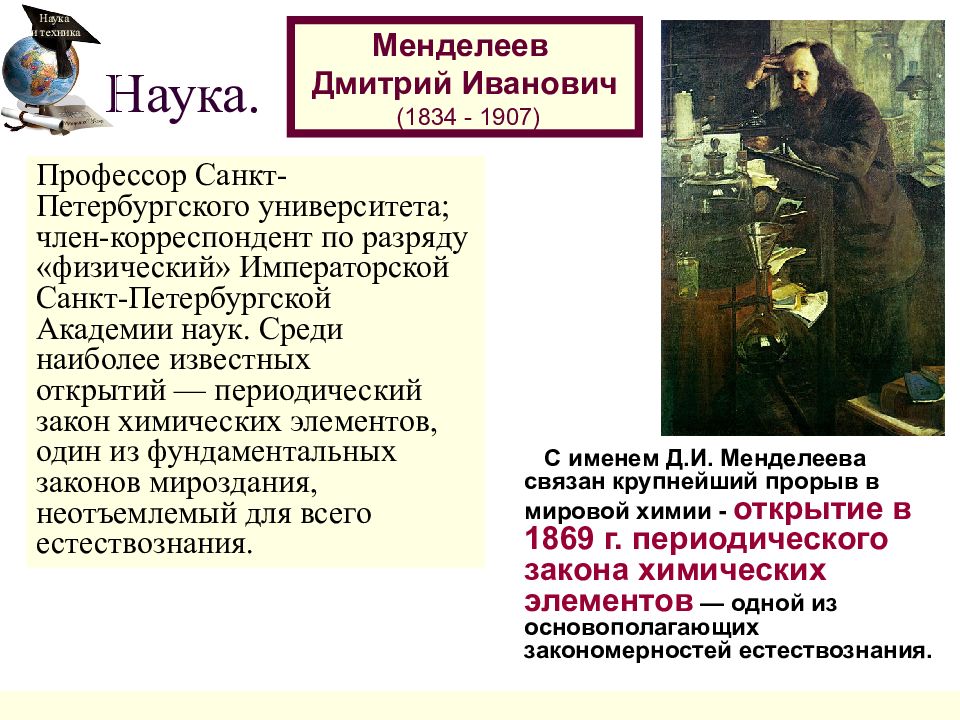

Слайд 3: Наука

Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент по разряду «физический» Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди наиболее известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Наука и техника Менделеев Дмитрий Иванович (1834 - 1907) С именем Д.И. Менделеева связан крупнейший прорыв в мировой химии - открытие в 1869 г. периодического закона химических элементов — одной из основополагающих закономерностей естествознания.

Слайд 4

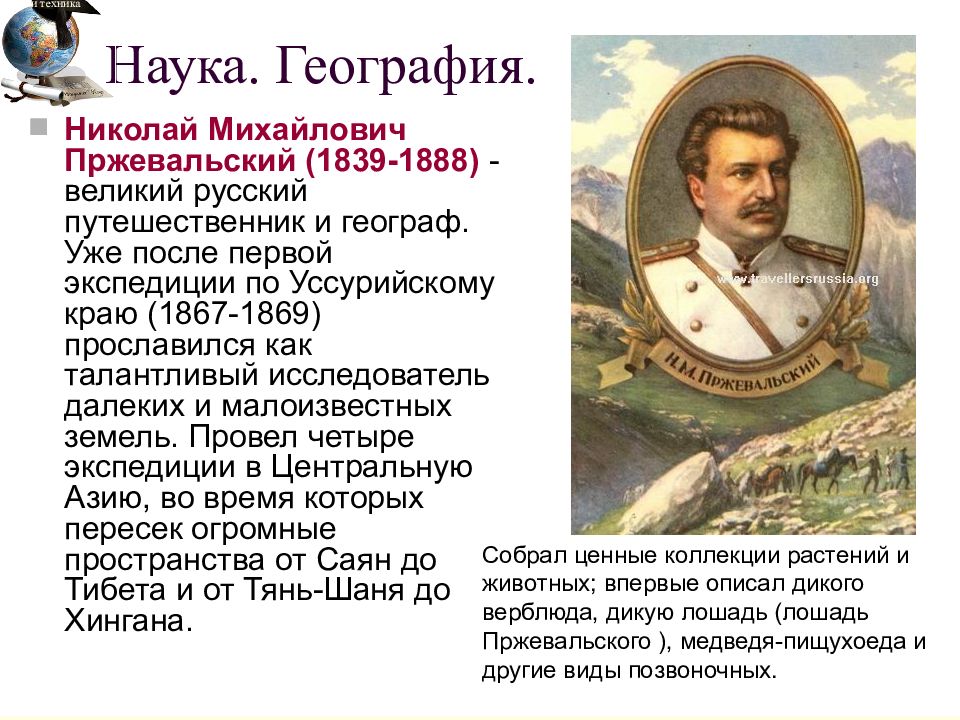

Всемирную известность получили организованные Русским географическим обществом исследовательские экспедиции П.П. Семенова Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского и Ч.Ч. Валиханова по Средней и Центральной Азии, южной Сибири. Наука. География. Наука и техника

Слайд 5

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) - великий русский путешественник и географ. Уже после первой экспедиции по Уссурийскому краю (1867-1869) прославился как талантливый исследователь далеких и малоизвестных земель. Провел четыре экспедиции в Центральную Азию, во время которых пересек огромные пространства от Саян до Тибета и от Тянь-Шаня до Хингана. Наука. География. Наука и техника Собрал ценные коллекции растений и животных; впервые описал дикого верблюда, дикую лошадь ( лошадь Пржевальского ), медведя-пищухоеда и другие виды позвоночных.

Слайд 6

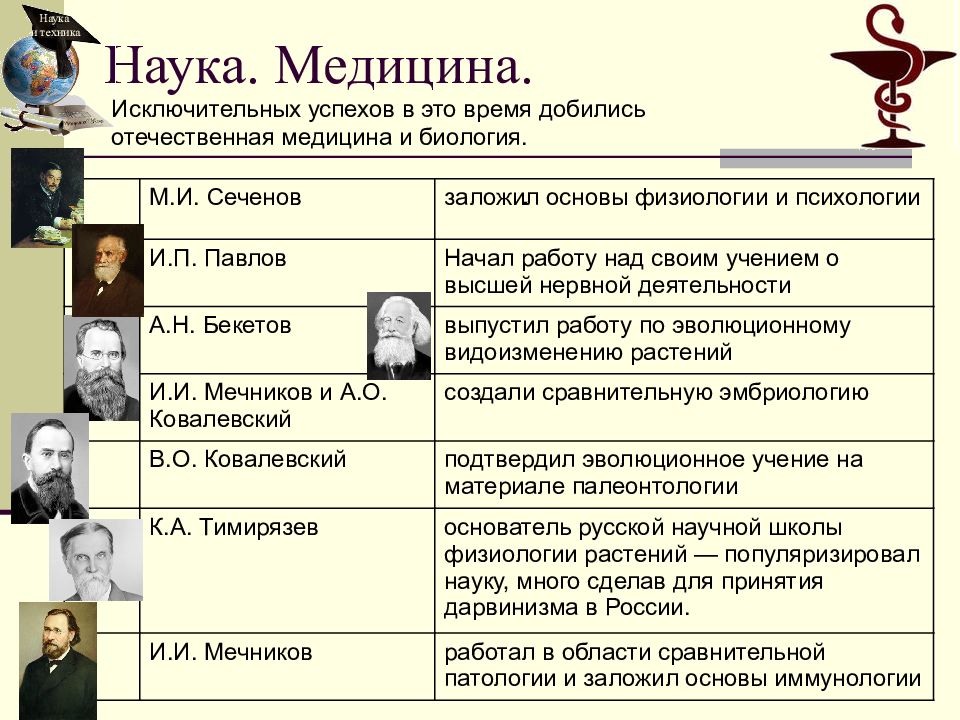

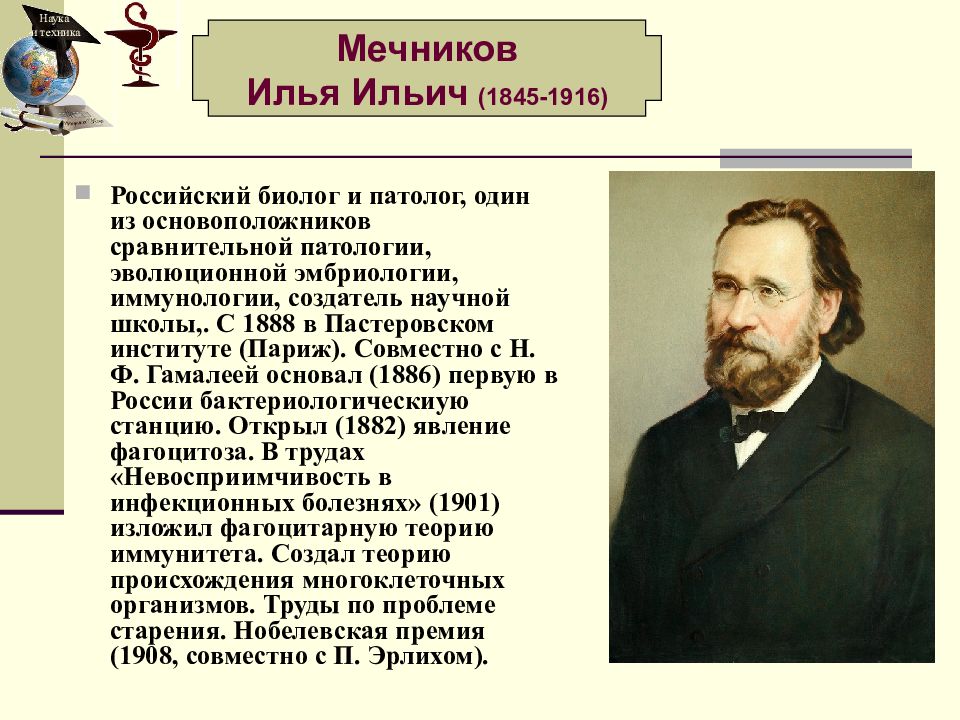

. Наука. Медицина. Наука и техника Исключительных успехов в это время добились отечественная медицина и биология. М.И. Сеченов заложил основы физиологии и психологии И.П. Павлов Начал работу над своим учением о высшей нервной деятельности А.Н. Бекетов выпустил работу по эволюционному видоизменению растений И.И. Мечников и А.О. Ковалевский создали сравнительную эмбриологию В.О. Ковалевский подтвердил эволюционное учение на материале палеонтологии К.А. Тимирязев основатель русской научной школы физиологии растений — популяризировал науку, много сделав для принятия дарвинизма в России. И.И. Мечников работал в области сравнительной патологии и заложил основы иммунологии

Слайд 7

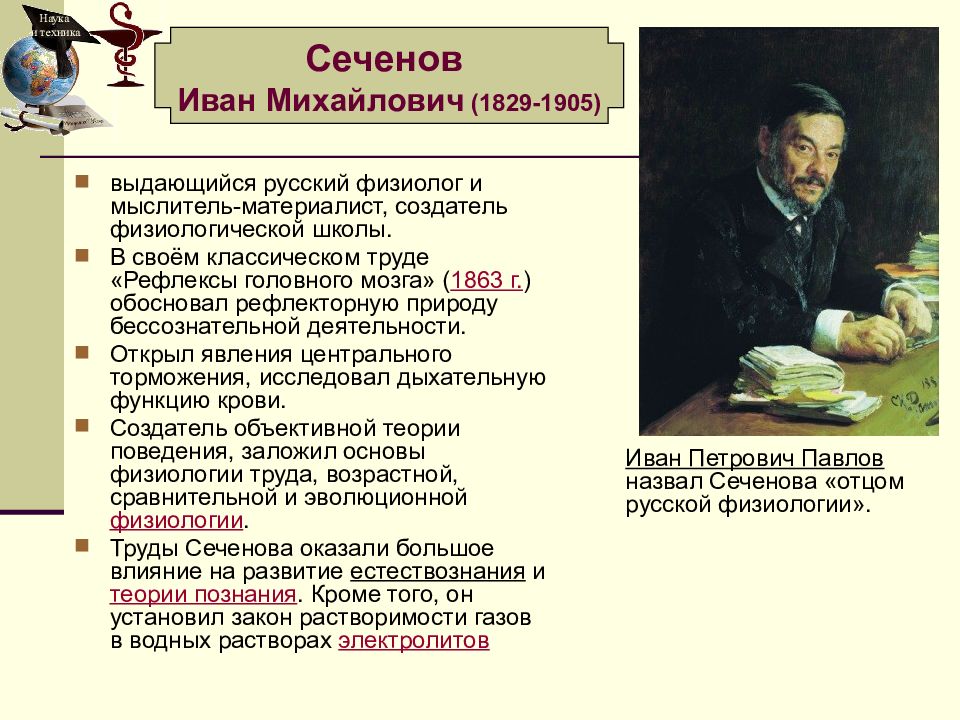

выдающийся русский физиолог и мыслитель-материалист, создатель физиологической школы. В своём классическом труде «Рефлексы головного мозга» ( 1863 г. ) обосновал рефлекторную природу бессознательной деятельности. Открыл явления центрального торможения, исследовал дыхательную функцию крови. Создатель объективной теории поведения, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания и теории познания. Кроме того, он установил закон растворимости газов в водных растворах электролитов Наука и техника Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) Иван Петрович Павлов назвал Сеченова «отцом русской физиологии».

Слайд 8

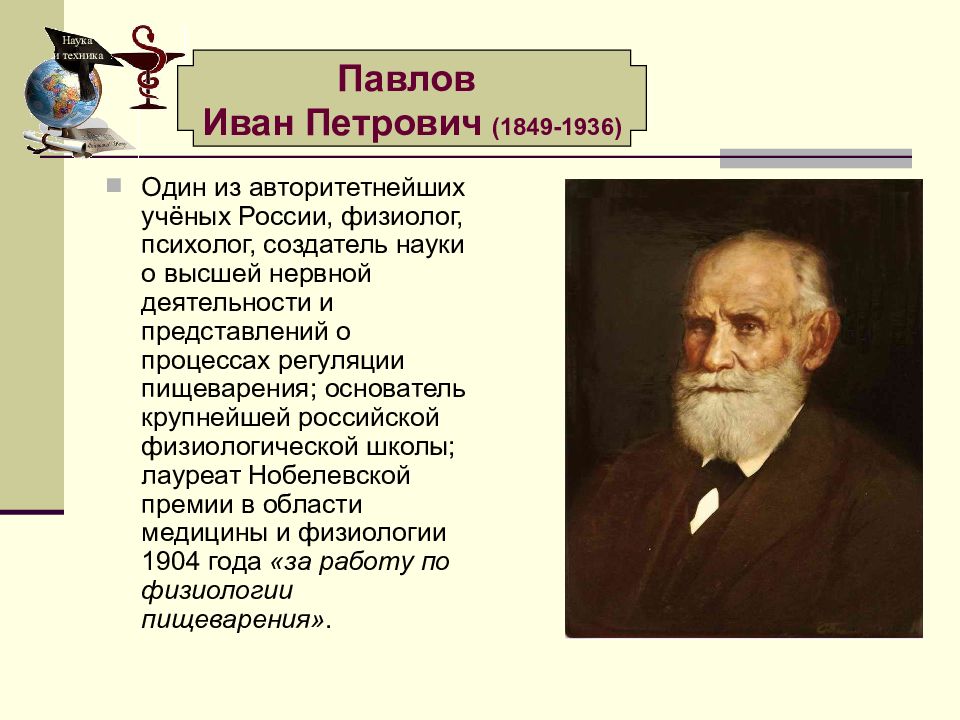

Наука и техника Павлов Иван Петрович (1849-1936) Один из авторитетнейших учёных России, физиолог, психолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по физиологии пищеварения».

Слайд 9

Российский биолог и патолог, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии, создатель научной школы,. С 1888 в Пастеровском институте (Париж). Совместно с Н. Ф. Гамалеей основал (1886) первую в России бактериологическиую станцию. Открыл (1882) явление фагоцитоза. В трудах «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» (1901) изложил фагоцитарную теорию иммунитета. Создал теорию происхождения многоклеточных организмов. Труды по проблеме старения. Нобелевская премия (1908, совместно с П. Эрлихом). Наука и техника Мечников Илья Ильич (1845-1916)

Слайд 10

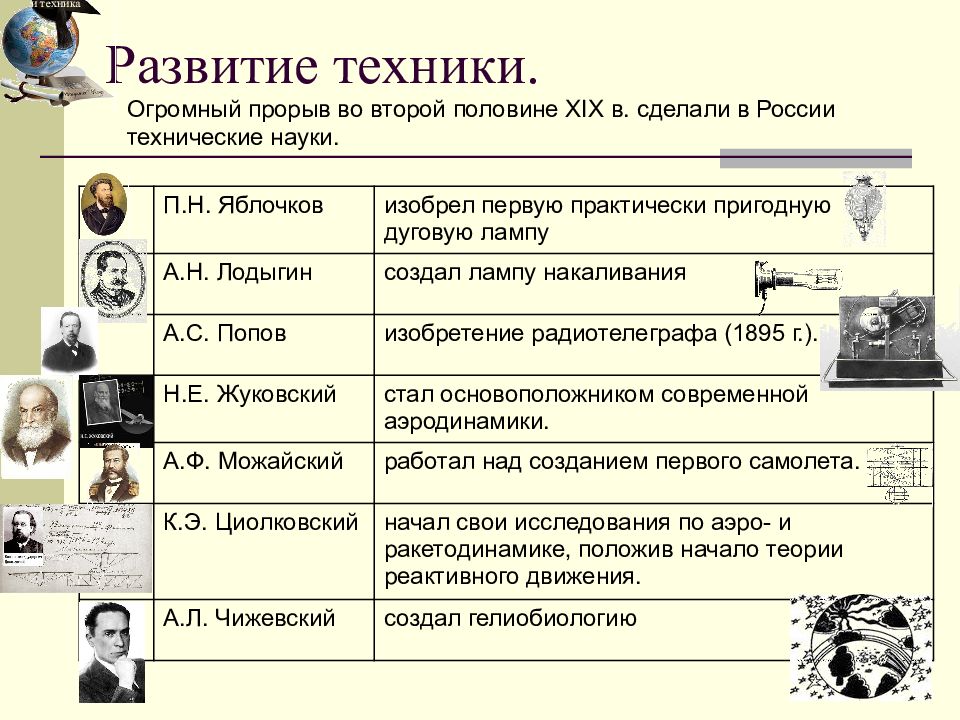

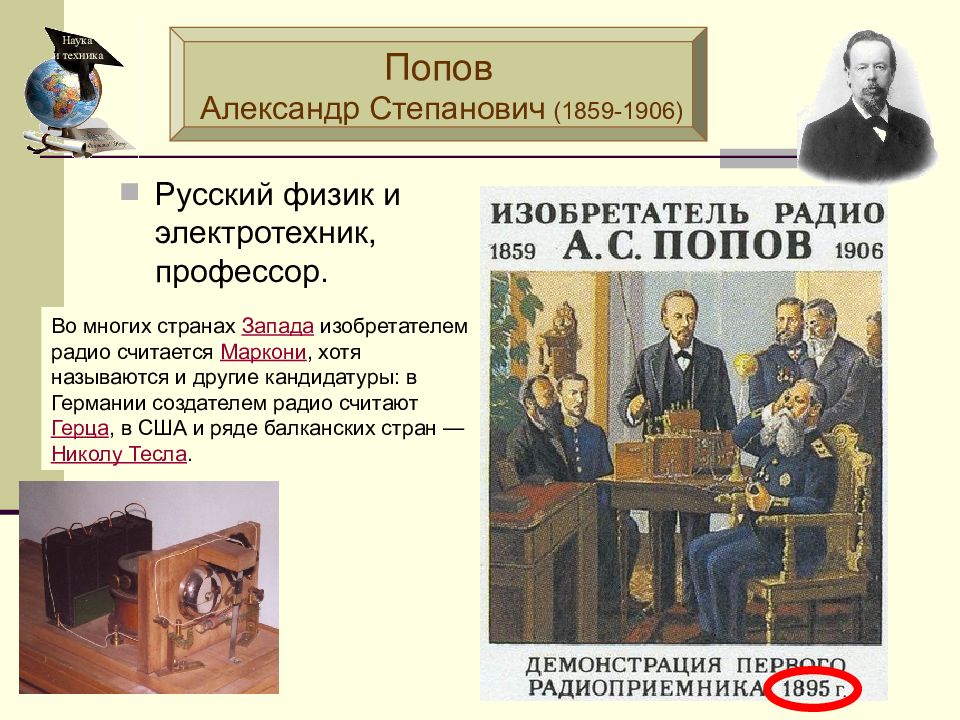

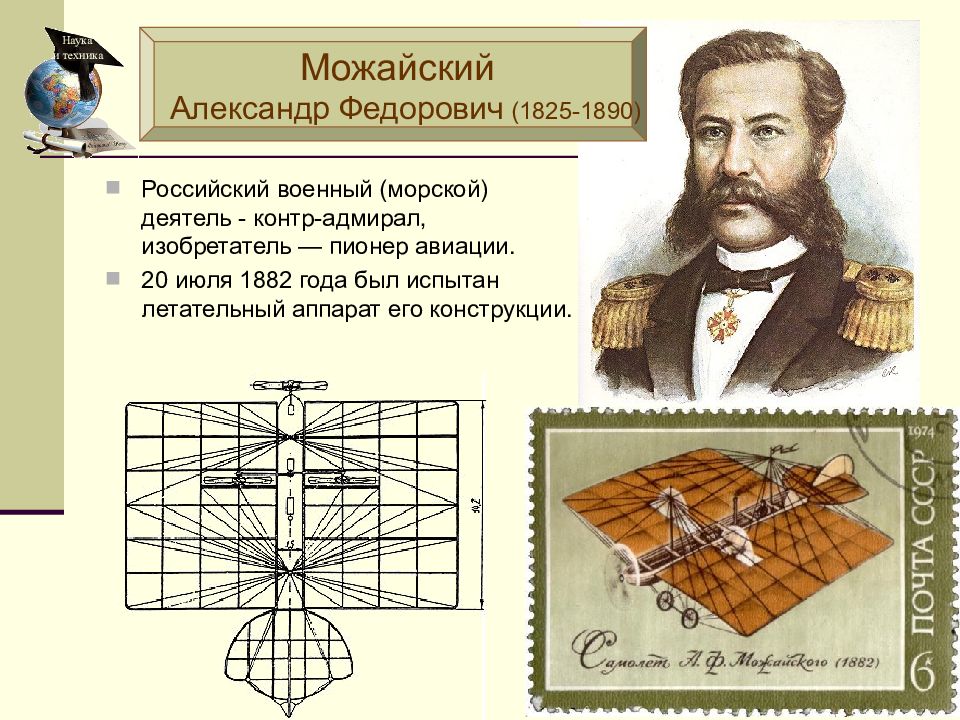

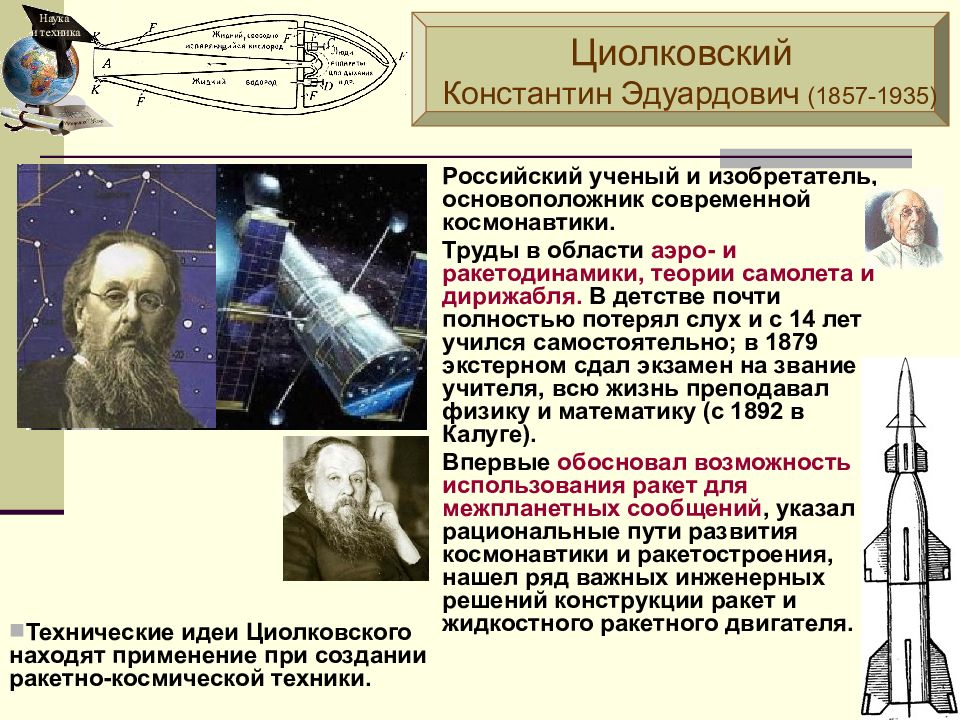

Развитие техники. Наука и техника Огромный прорыв во второй половине XIX в. сделали в России технические науки. П.Н. Яблочков изобрел первую практически пригодную дуговую лампу А.Н. Лодыгин создал лампу накаливания А.С. Попов изобретение радиотелеграфа (1895 г.). Н.Е. Жуковский стал основоположником современной аэродинамики. А.Ф. Можайский работал над созданием первого самолета. К.Э. Циолковский начал свои исследования по аэро - и ракетодинамике, положив начало теории реактивного движения. А.Л. Чижевский создал гелиобиологию

Слайд 11

Российский электротехник. Изобрел угольную лампу накаливания (1872, патент 1874). Один из основателей электротермии. Ломоносовская премия (1874). Наука и техника Лодыгин Александр Николаевич (1847-1923)

Слайд 12

Русский физик и электротехник, профессор. Попов Александр Степанович (1859-1906) Наука и техника Во многих странах Запада изобретателем радио считается Маркони, хотя называются и другие кандидатуры: в Германии создателем радио считают Герца, в США и ряде балканских стран — Николу Тесла.

Слайд 13

Российский военный (морской) деятель - контр-адмирал, изобретатель — пионер авиации. 20 июля 1882 года был испытан летательный аппарат его конструкции. Можайский Александр Федорович (1825-1890) Наука и техника

Слайд 14

Российский ученый и изобретатель, основоположник современной космонавтики. Труды в области аэро- и ракетодинамики, теории самолета и дирижабля. В детстве почти полностью потерял слух и с 14 лет учился самостоятельно; в 1879 экстерном сдал экзамен на звание учителя, всю жизнь преподавал физику и математику (с 1892 в Калуге). Впервые обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений, указал рациональные пути развития космонавтики и ракетостроения, нашел ряд важных инженерных решений конструкции ракет и жидкостного ракетного двигателя. Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) Наука и техника Технические идеи Циолковского находят применение при создании ракетно-космической техники.

Слайд 15

Советский биофизик, основоположник гелиобиологии, аэроионификации, электрогемодинамики, поэт, художник, философ. Чижевский Александр Леонидович (1897-1964) Наука и техника

Слайд 16

Российский историк, академик Петербургской АН (1872). Ректор Московского университета (1871-77). Труды по истории Новгорода, эпох Петра I и Александра I, внешней политики России, историографии. Основные сочинения — «История России с древнейших времен» (1851-79; т. 1-29). СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович (1820-79) С развитием общественного сознания связан рост интереса к гуманитарным наукам и выдающиеся достижения в этой области. Вторая половина XIX в. - время расцвета отечественной исторической науки. Гуманитарные науки

Слайд 17

Одной из важных областей науки на рубеже веков становится философия. Здесь получает широкое распространение идеализм. Русская религиозная философия занимается поиском путей соединения материального и духовного, утверждение «нового» религиозного сознания «серебряного века». Основы религиозно – философского Ренессанса были заложены учением Соловьева В.С. (синтез религии, философии, науки; идея Богочеловечества) СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853-1900) Гуманитарные науки

Слайд 18

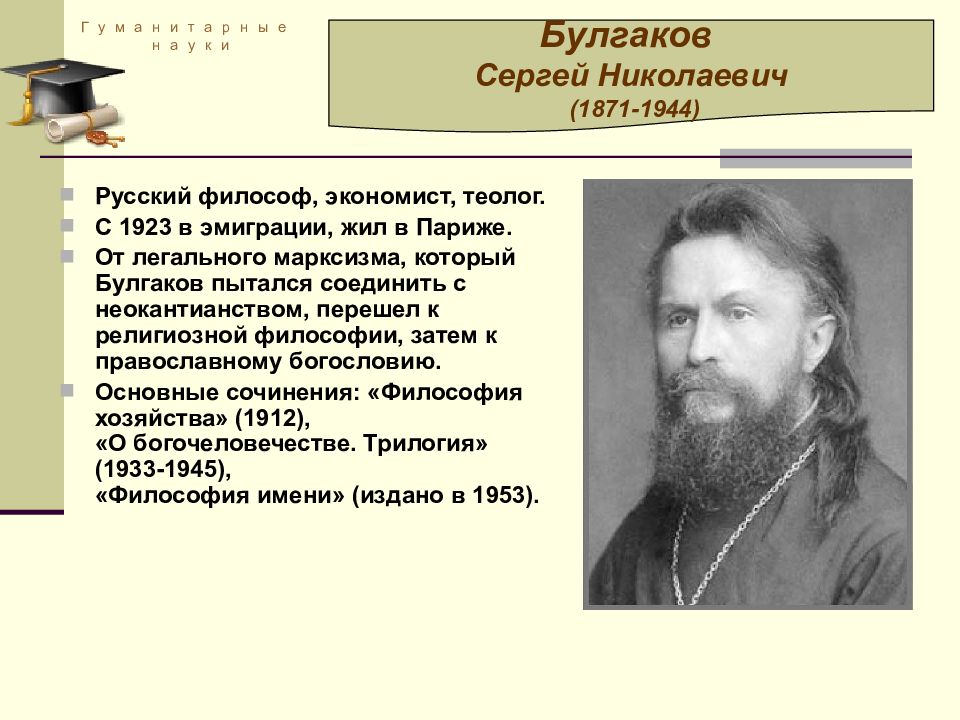

Русский философ, экономист, теолог. С 1923 в эмиграции, жил в Париже. От легального марксизма, который Булгаков пытался соединить с неокантианством, перешел к религиозной философии, затем к православному богословию. Основные сочинения: «Философия хозяйства» (1912), «О богочеловечестве. Трилогия» (1933-1945), «Философия имени» (издано в 1953). Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) Гуманитарные науки

Слайд 19

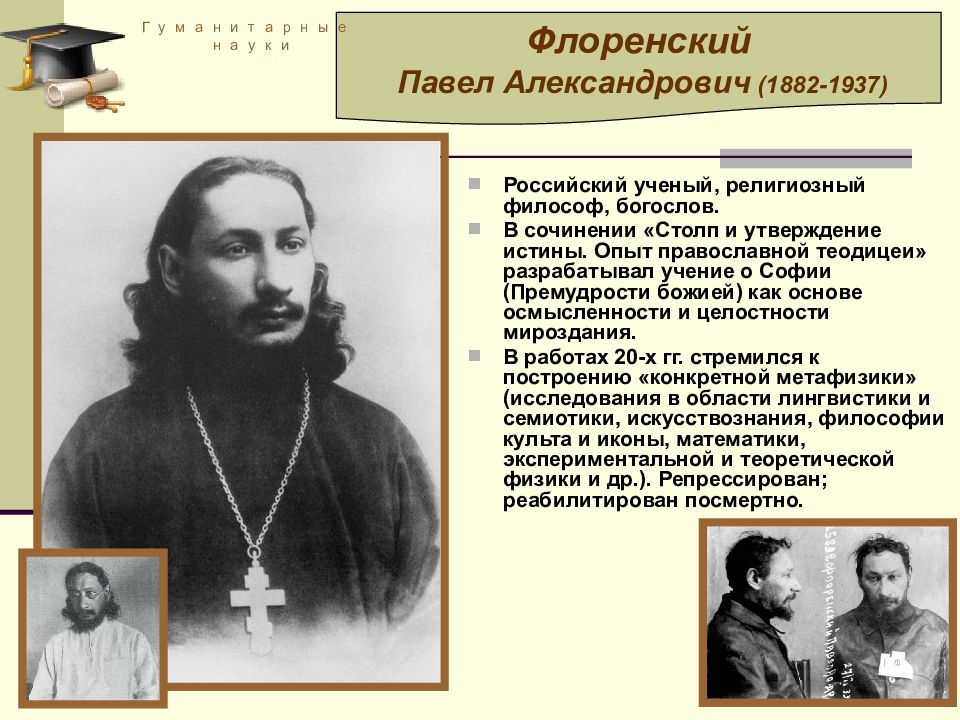

Российский ученый, религиозный философ, богослов. В сочинении «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи» разрабатывал учение о Софии (Премудрости божией) как основе осмысленности и целостности мироздания. В работах 20-х гг. стремился к построению «конкретной метафизики» (исследования в области лингвистики и семиотики, искусствознания, философии культа и иконы, математики, экспериментальной и теоретической физики и др.). Репрессирован; реабилитирован посмертно. Флоренский Павел Александрович (1882-1937) Гуманитарные науки

Слайд 20

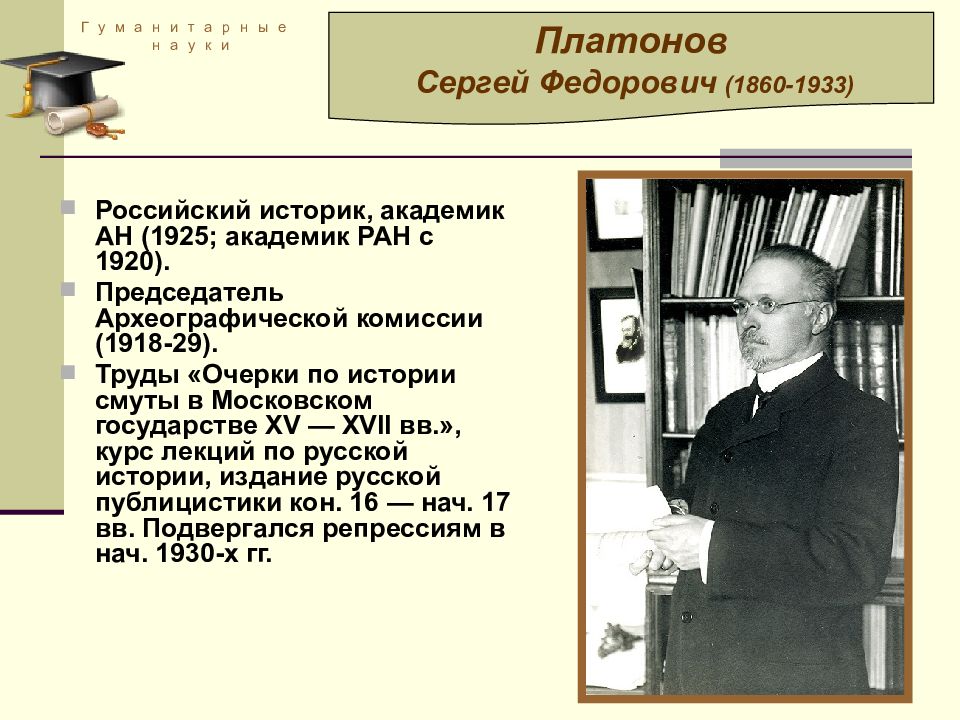

Российский историк, академик АН (1925; академик РАН с 1920). Председатель Археографической комиссии (1918-29). Труды «Очерки по истории смуты в Московском государстве XV — XVII вв.», курс лекций по русской истории, издание русской публицистики кон. 16 — нач. 17 вв. Подвергался репрессиям в нач. 1930-х гг. Платонов Сергей Федорович (1860-1933) Гуманитарные науки

Слайд 21

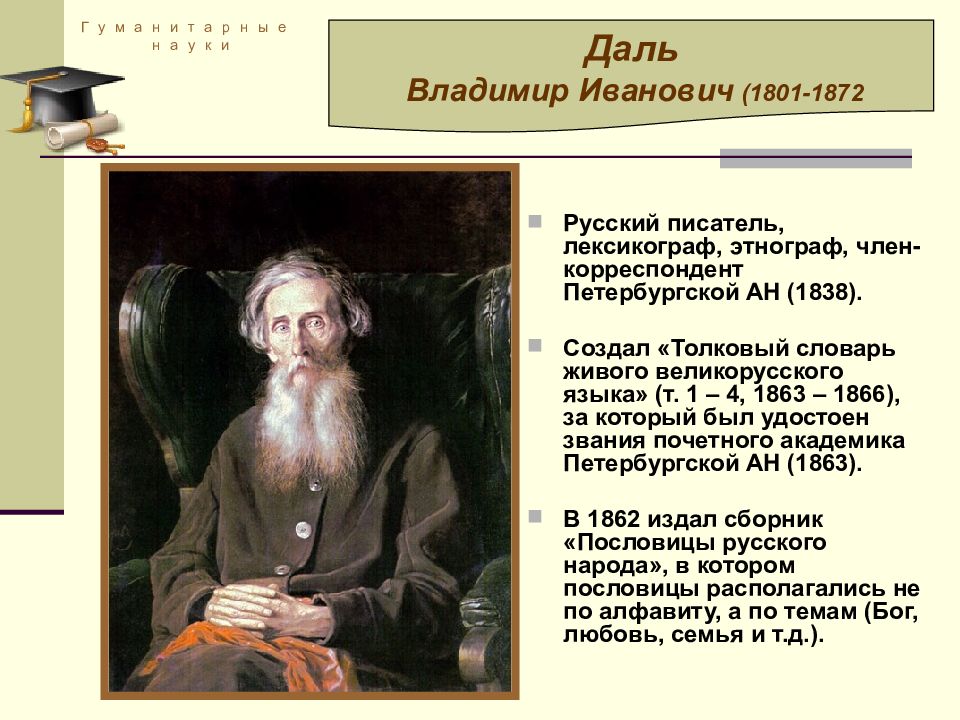

Русский писатель, лексикограф, этнограф, член-корреспондент Петербургской АН (1838). Создал «Толковый словарь живого великорусского языка» (т. 1 – 4, 1863 – 1866), за который был удостоен звания почетного академика Петербургской АН (1863). В 1862 издал сборник «Пословицы русского народа», в котором пословицы располагались не по алфавиту, а по темам (Бог, любовь, семья и т.д.). Даль Владимир Иванович (1801-1872 Гуманитарные науки

Слайд 22

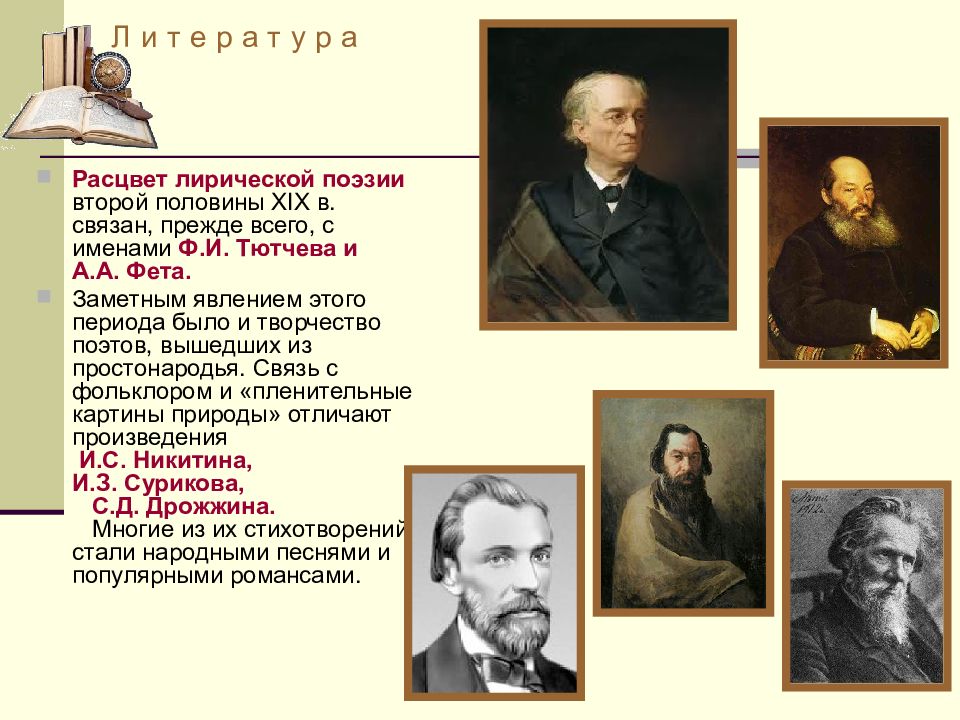

Расцвет лирической поэзии второй половины XIX в. связан, прежде всего, с именами Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Заметным явлением этого периода было и творчество поэтов, вышедших из простонародья. Связь с фольклором и «пленительные картины природы» отличают произведения И.С. Никитина, И.З. Сурикова, С.Д. Дрожжина. Многие из их стихотворений стали народными песнями и популярными романсами. Литература

Слайд 23: Русский классический роман

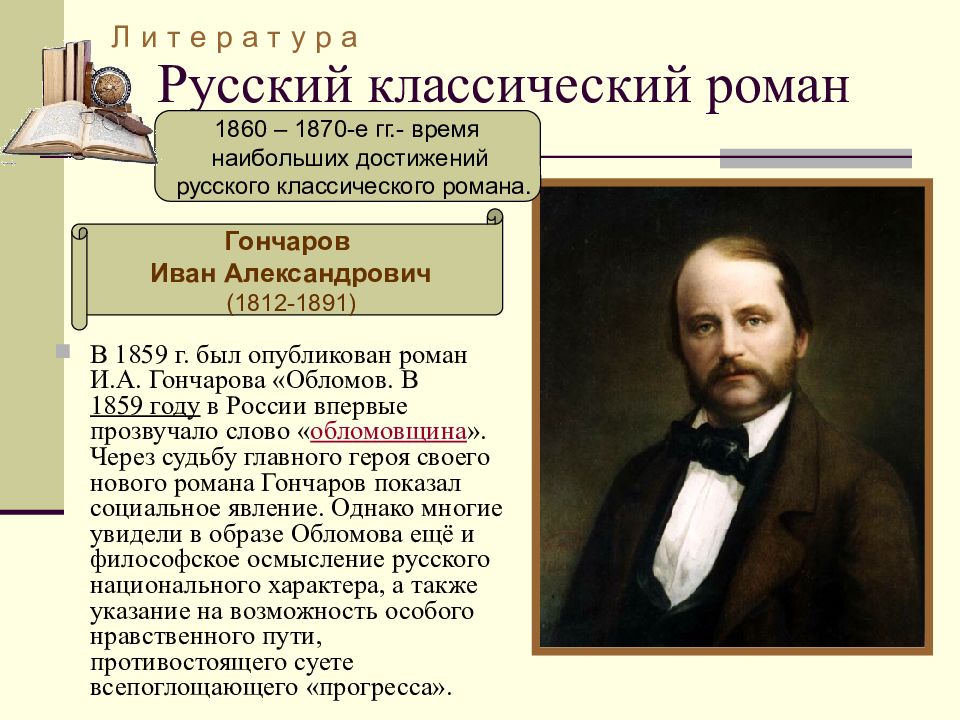

В 1859 г. был опубликован роман И.А. Гончарова «Обломов. В 1859 году в России впервые прозвучало слово « обломовщина ». Через судьбу главного героя своего нового романа Гончаров показал социальное явление. Однако многие увидели в образе Обломова ещё и философское осмысление русского национального характера, а также указание на возможность особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего «прогресса». 1860 – 1870-е гг.- время наибольших достижений русского классического романа. Гончаров Иван Александрович (1812-1891) Литература

Слайд 24

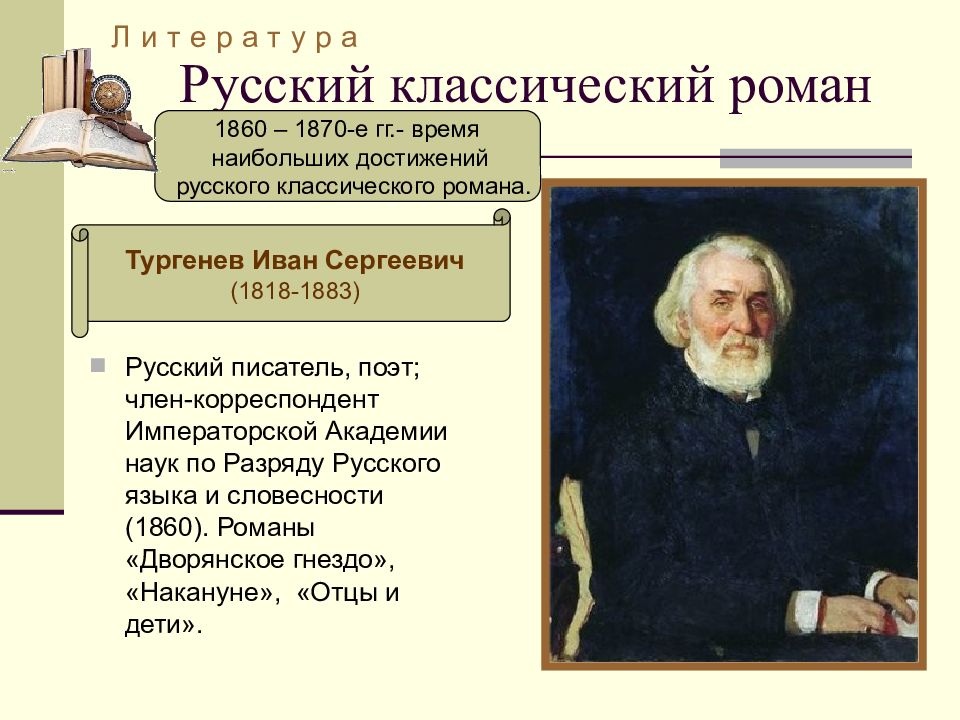

Русский классический роман 1860 – 1870-е гг.- время наибольших достижений русского классического романа. Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) Русский писатель, поэт; член-корреспондент Императорской Академии наук по Разряду Русского языка и словесности (1860). Романы «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Литература

Слайд 25: Драматургия

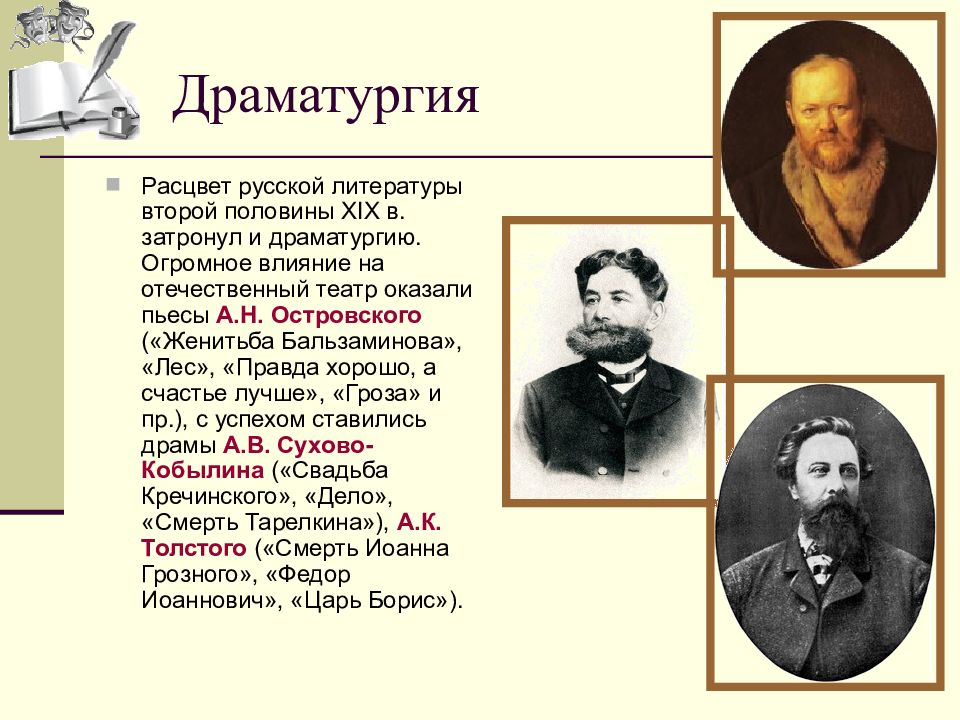

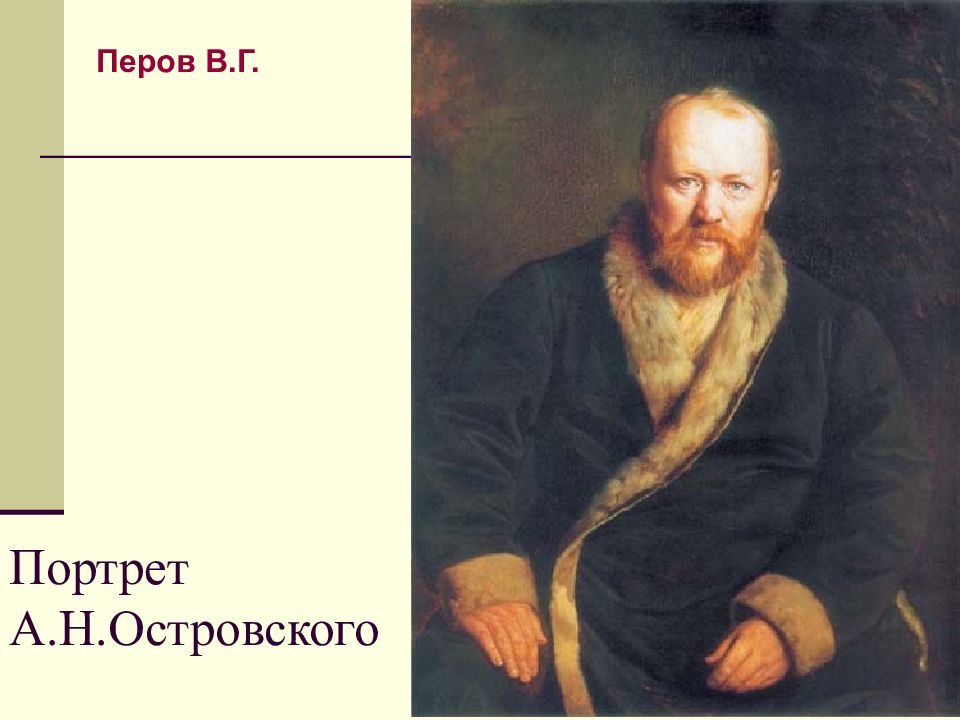

Расцвет русской литературы второй половины XIX в. затронул и драматургию. Огромное влияние на отечественный театр оказали пьесы А.Н. Островского («Женитьба Бальзаминова », «Лес», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Гроза» и пр.), с успехом ставились драмы А.В. Сухово-Кобылина («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина »), А.К. Толстого («Смерть Иоанна Грозного», «Федор Иоаннович», «Царь Борис»). Драматургия

Слайд 26

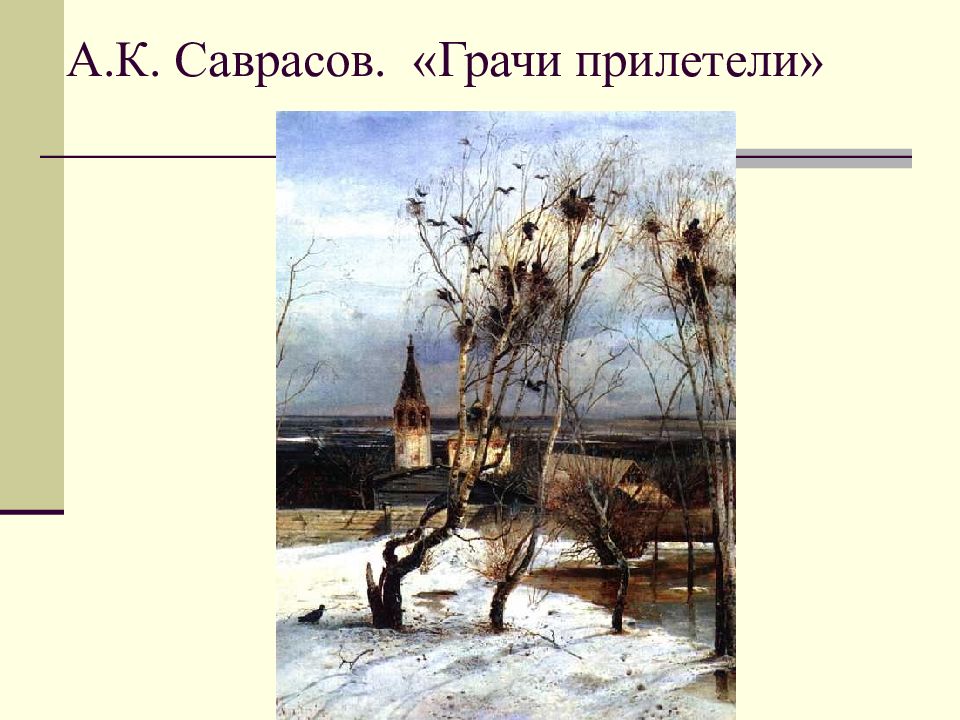

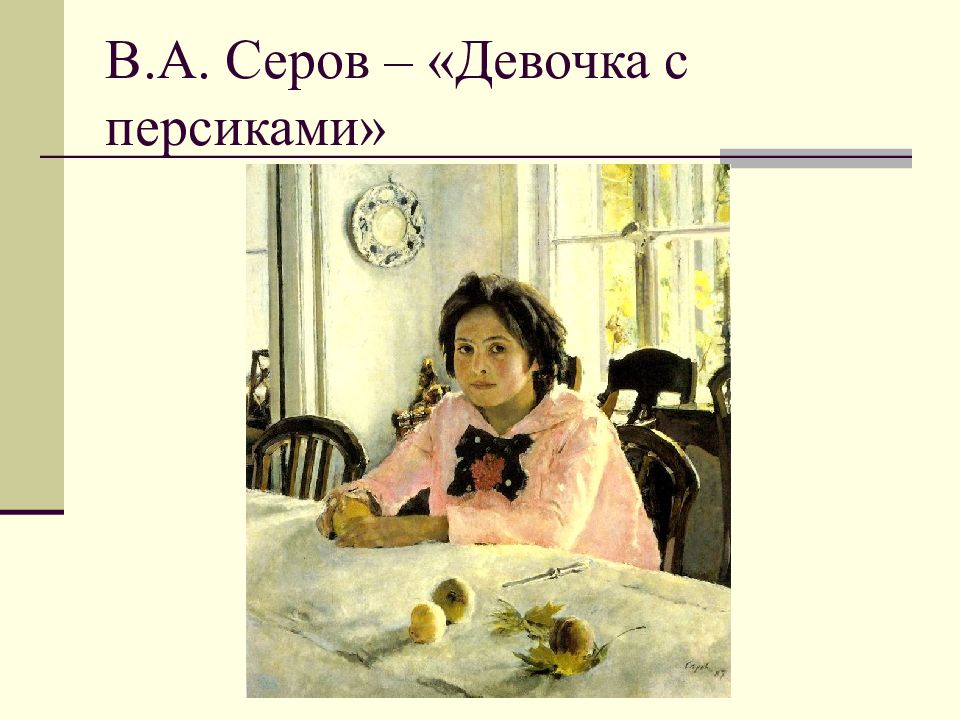

Русская живопись второй половины XIX в. развивалась в духе критического реализма. Лучшие ее представители поднимали в своих произведениях важные социальные и нравственные проблемы. В это период на первое место в творчестве выдвигается бытовой жанр, пейзаж и историческое полотно.

Слайд 27: Русская живопись

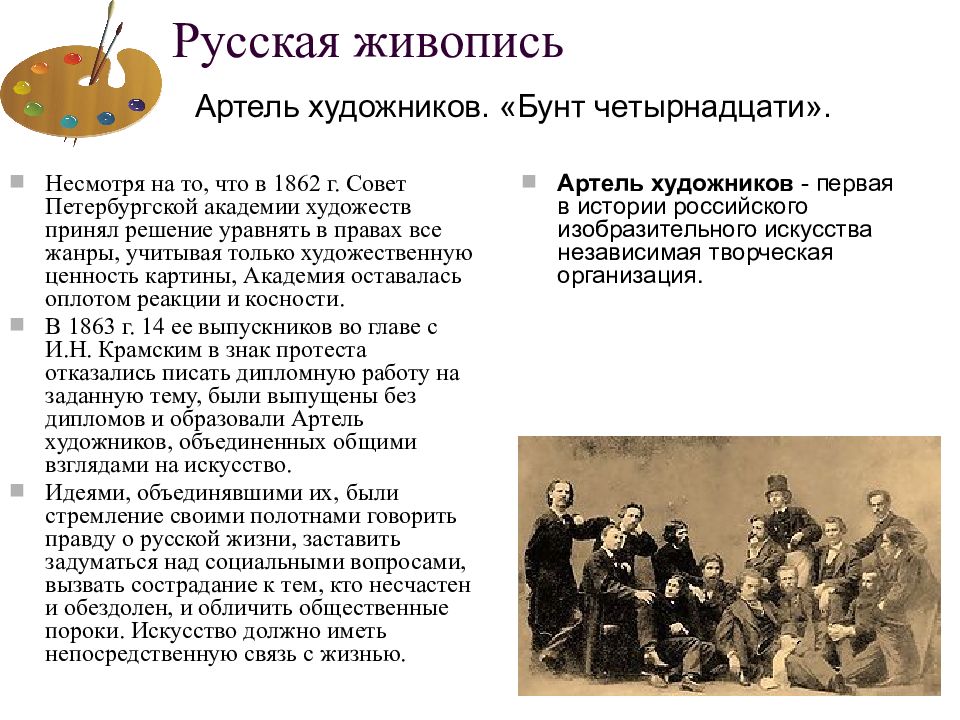

Несмотря на то, что в 1862 г. Совет Петербургской академии художеств принял решение уравнять в правах все жанры, учитывая только художественную ценность картины, Академия оставалась оплотом реакции и косности. В 1863 г. 14 ее выпускников во главе с И.Н. Крамским в знак протеста отказались писать дипломную работу на заданную тему, были выпущены без дипломов и образовали Артель художников, объединенных общими взглядами на искусство. Идеями, объединявшими их, были стремление своими полотнами говорить правду о русской жизни, заставить задуматься над социальными вопросами, вызвать сострадание к тем, кто несчастен и обездолен, и обличить общественные пороки. Искусство должно иметь непосредственную связь с жизнью. Артель художников - первая в истории российского изобразительного искусства независимая творческая организация. Артель художников. «Бунт четырнадцати».

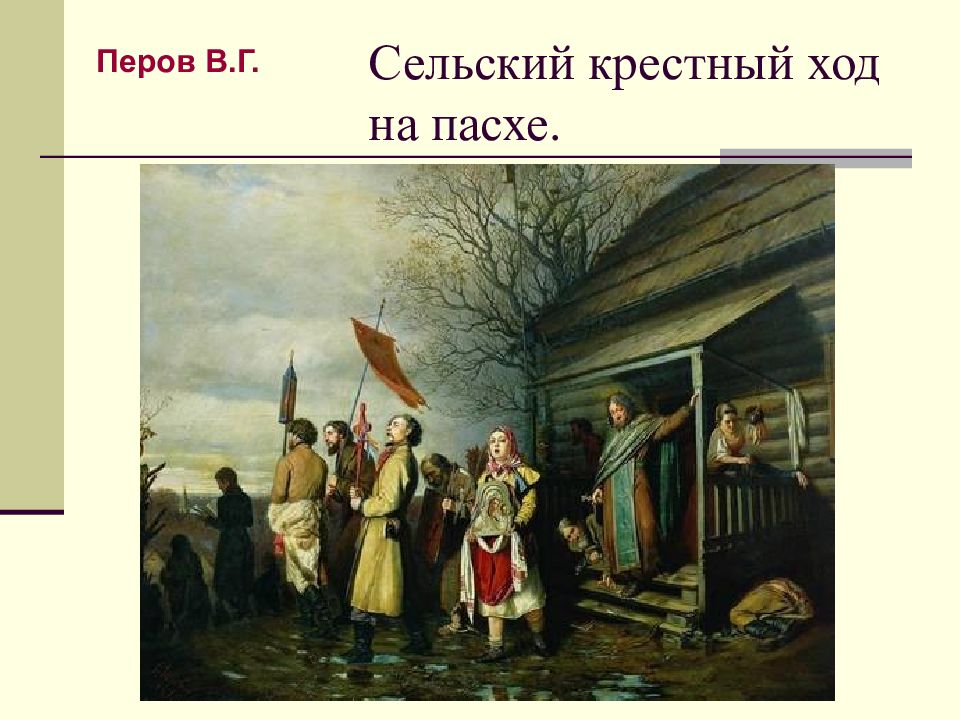

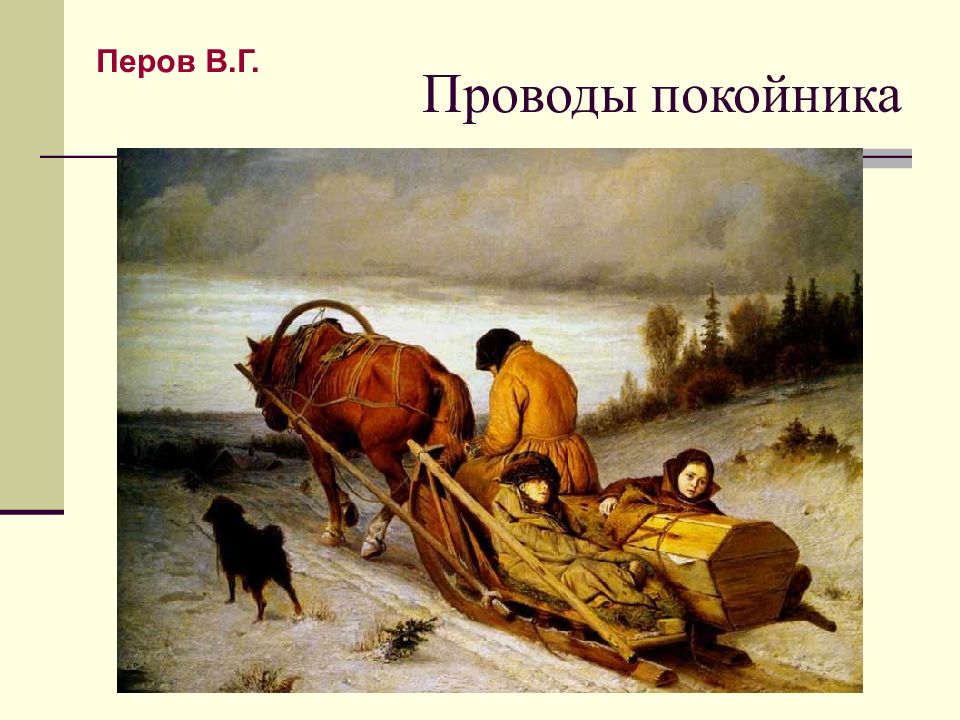

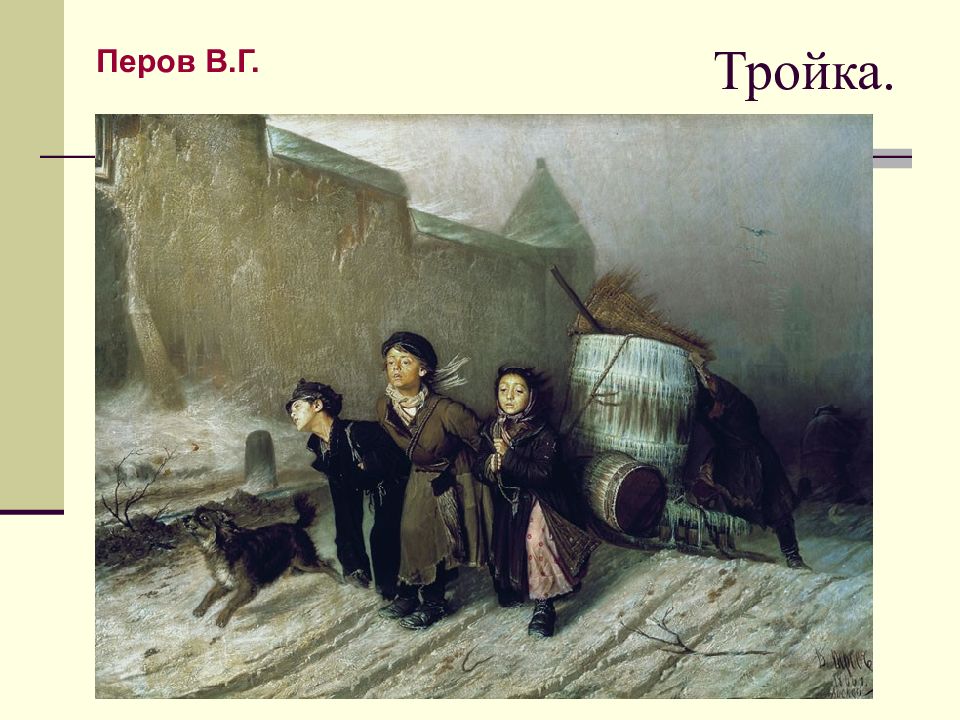

Слайд 28: ПЕРОВ Василий Григорьевич (1834-1882)

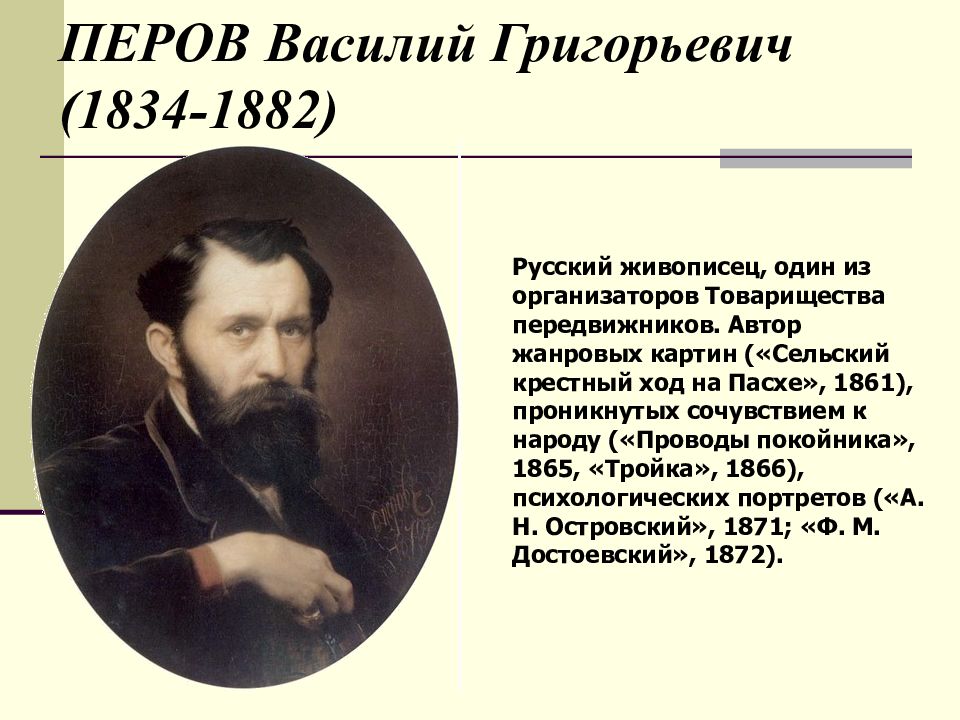

Русский живописец, один из организаторов Товарищества передвижников. Автор жанровых картин («Сельский крестный ход на Пасхе», 1861), проникнутых сочувствием к народу («Проводы покойника», 1865, «Тройка», 1866), психологических портретов («А. Н. Островский», 1871; «Ф. М. Достоевский», 1872).

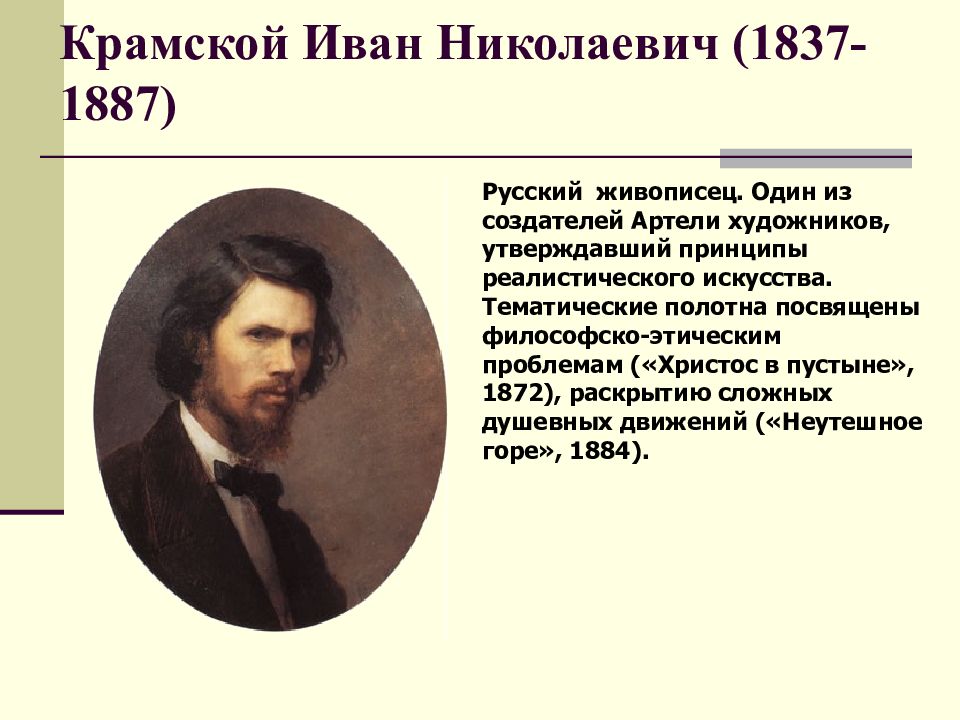

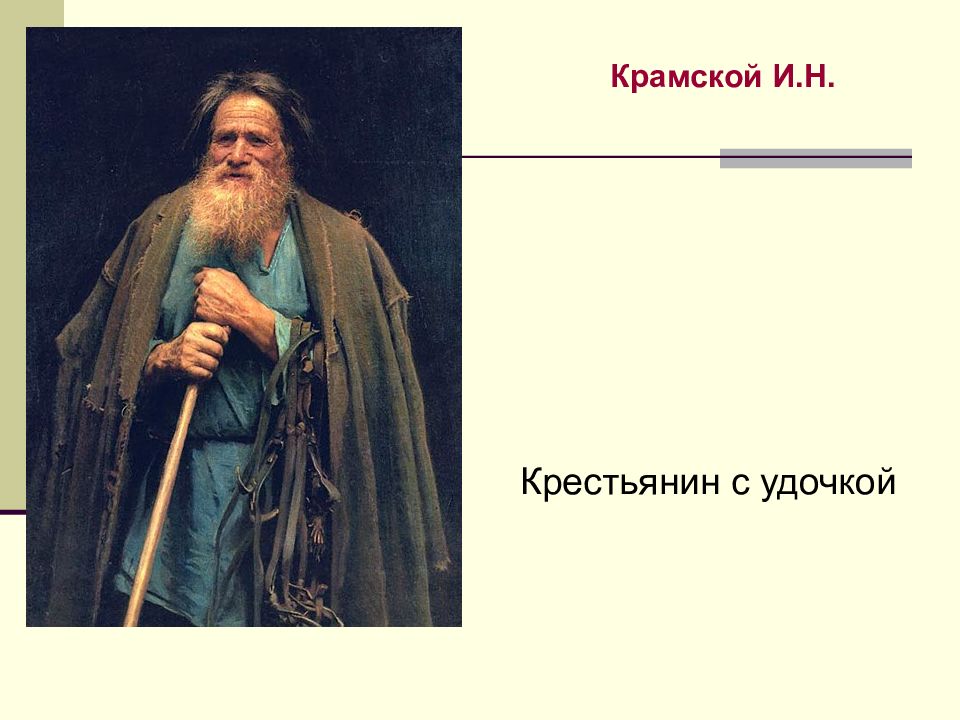

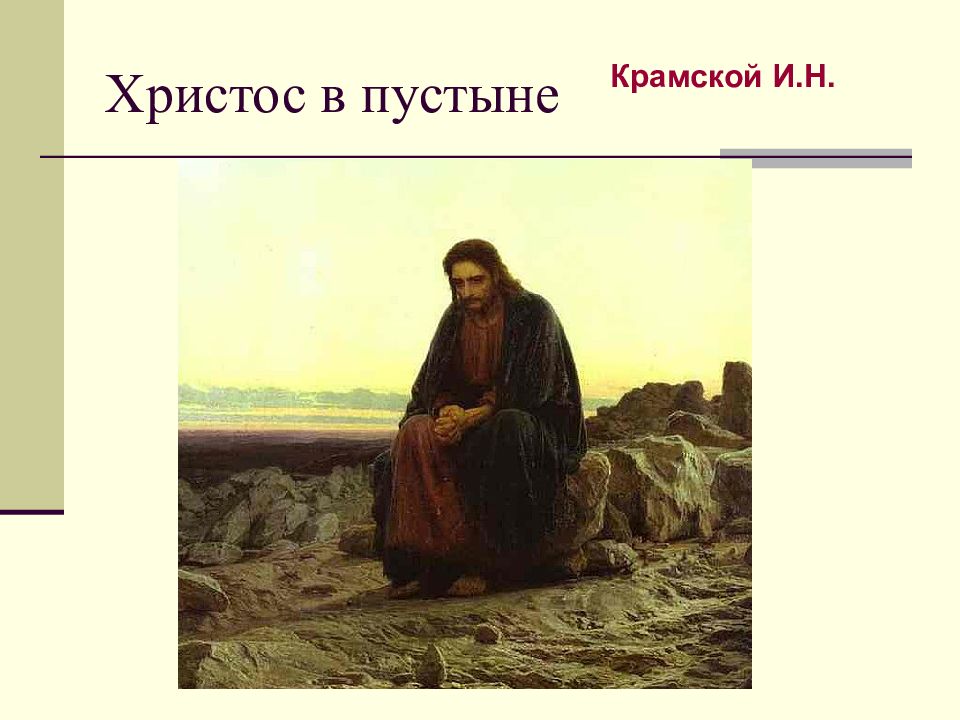

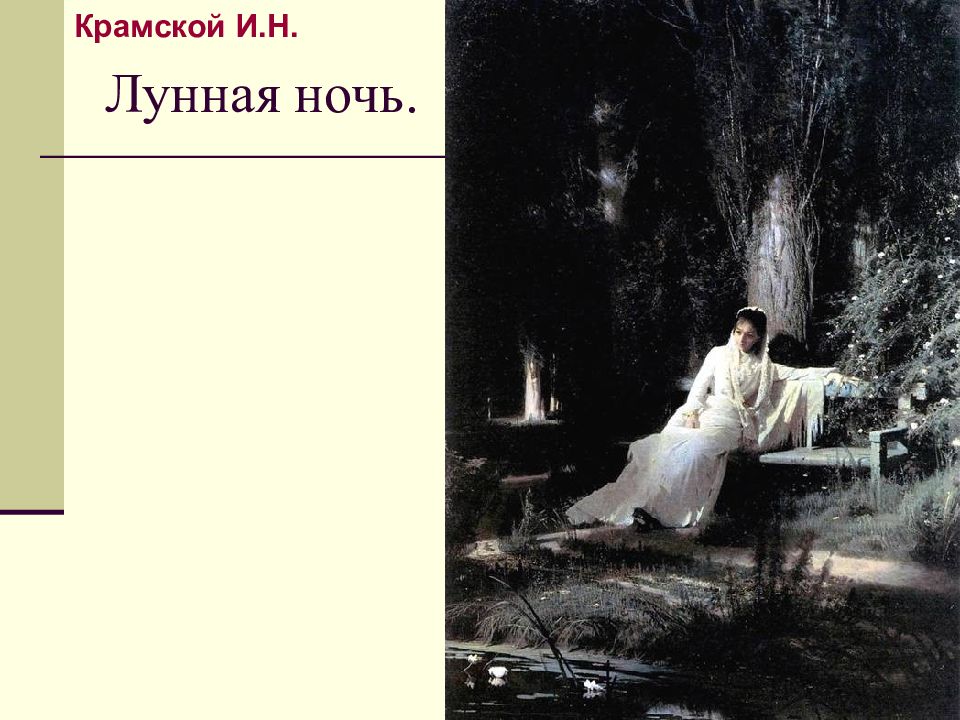

Слайд 34: Крамской Иван Николаевич (1837-1887)

Русский живописец. Один из создателей Артели художников, утверждавший принципы реалистического искусства. Тематические полотна посвящены философско-этическим проблемам («Христос в пустыне», 1872), раскрытию сложных душевных движений («Неутешное горе», 1884).

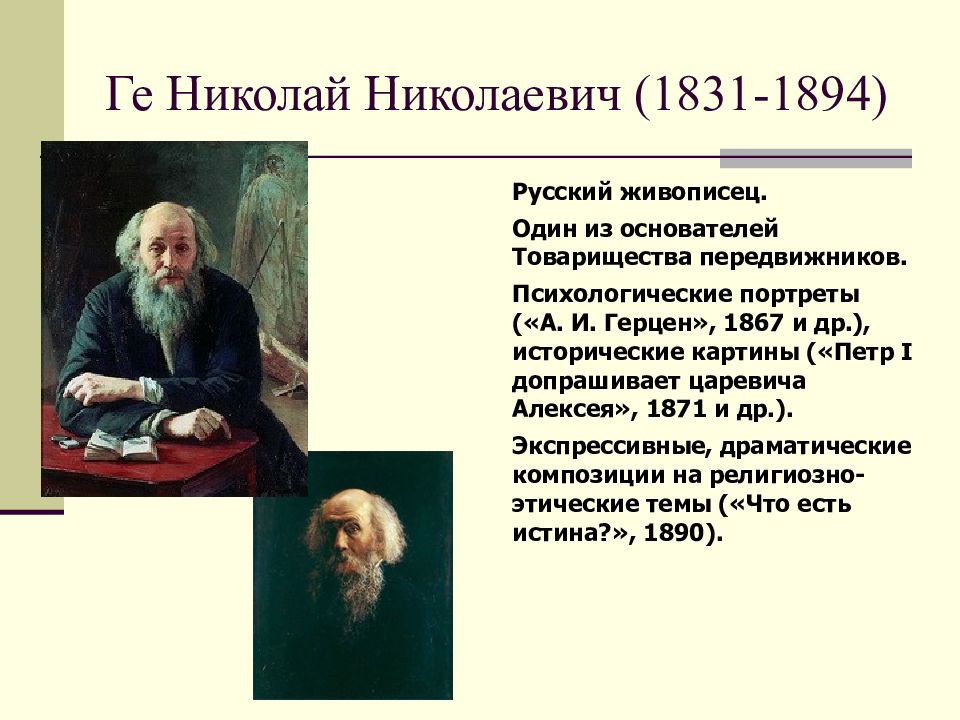

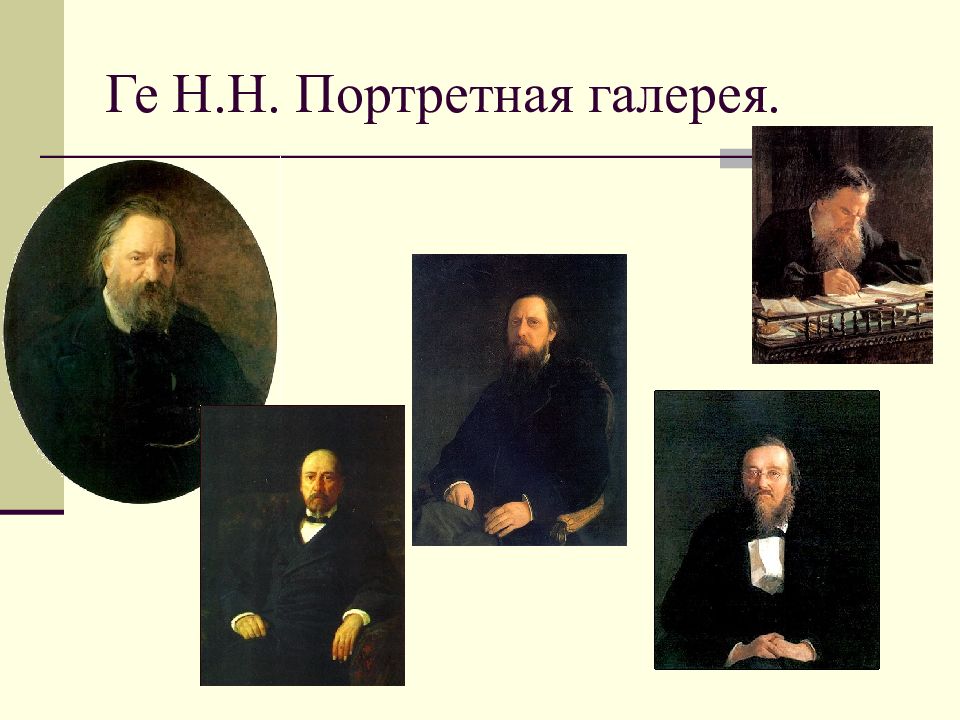

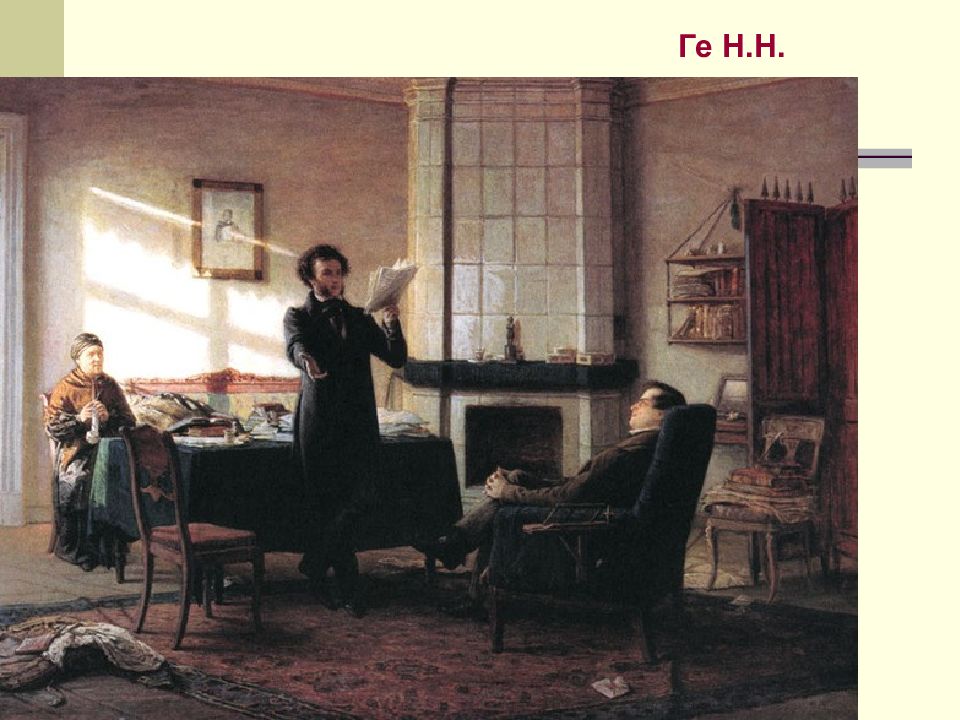

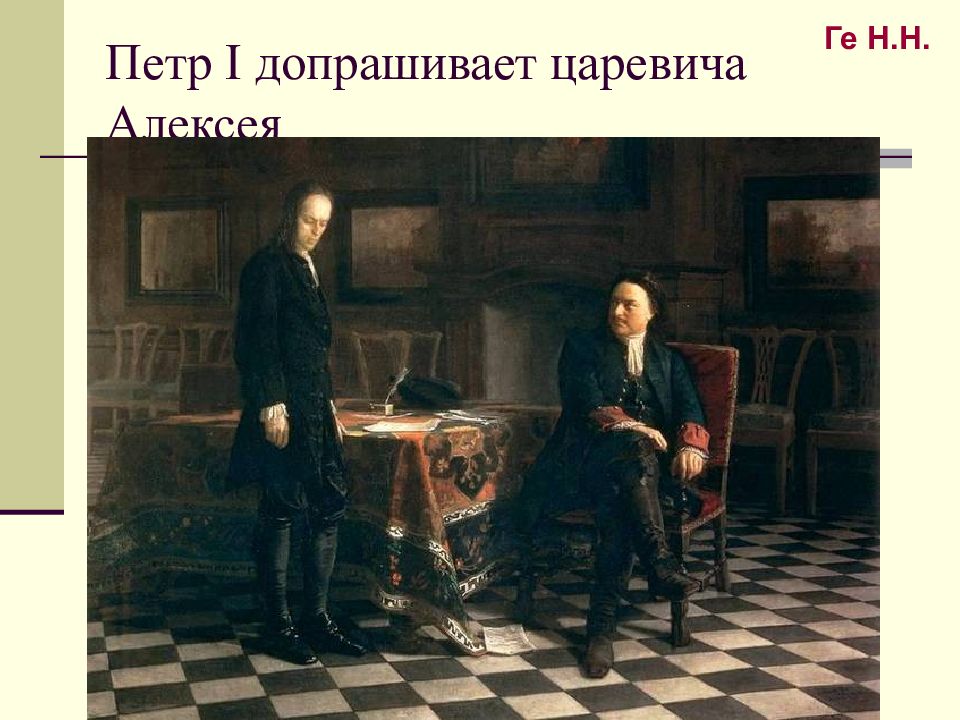

Слайд 39: Ге Николай Николаевич (1831-1894)

Русский живописец. Один из основателей Товарищества передвижников. Психологические портреты («А. И. Герцен», 1867 и др.), исторические картины («Петр I допрашивает царевича Алексея», 1871 и др.). Экспрессивные, драматические композиции на религиозно-этические темы («Что есть истина?», 1890). Ге Николай Николаевич (1831-1894)

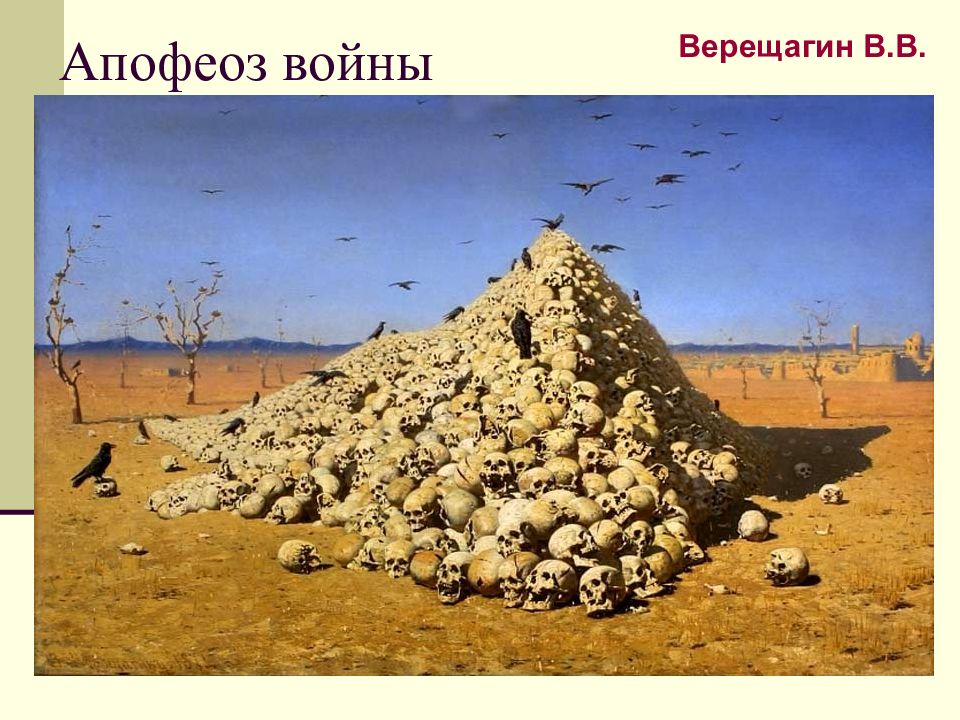

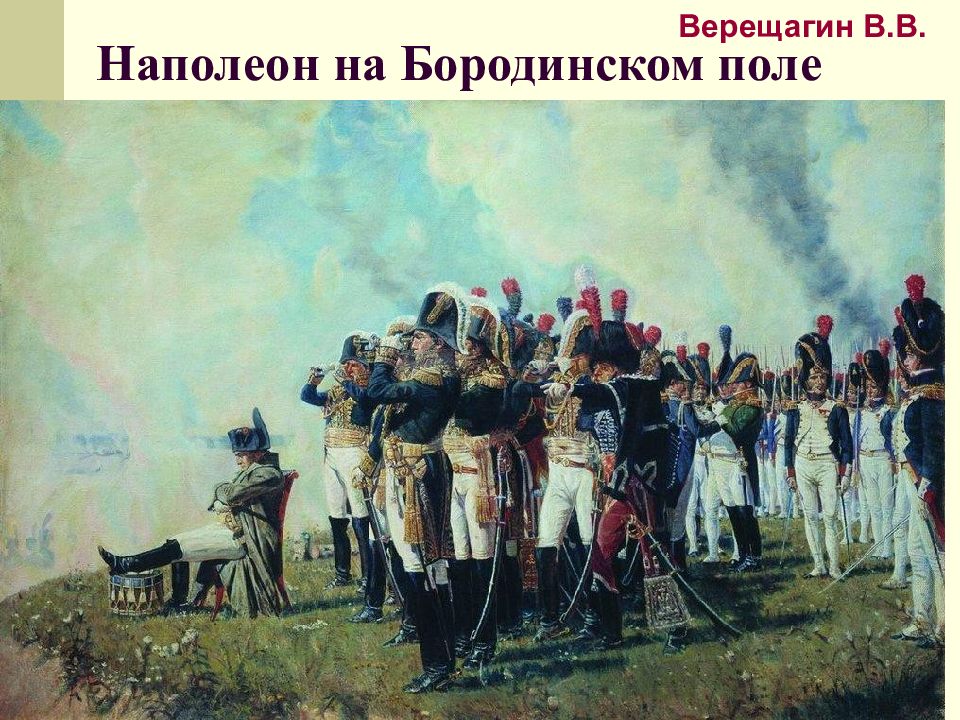

Слайд 43

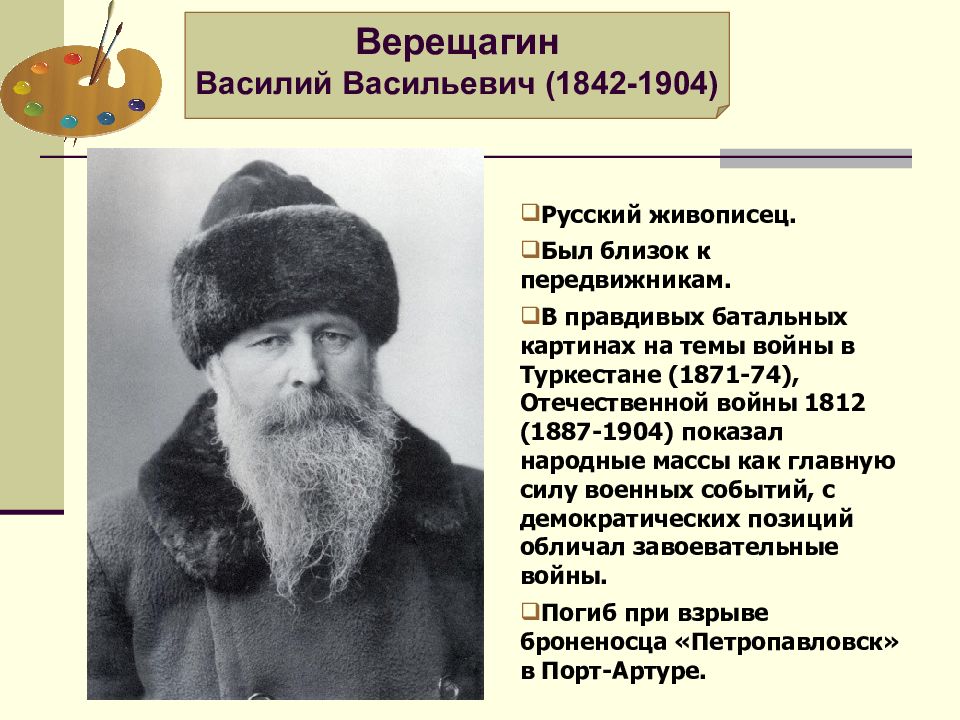

Русский живописец. Был близок к передвижникам. В правдивых батальных картинах на темы войны в Туркестане (1871-74), Отечественной войны 1812 (1887-1904) показал народные массы как главную силу военных событий, с демократических позиций обличал завоевательные войны. Погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре. Верещагин Василий Васильевич (1842-1904)

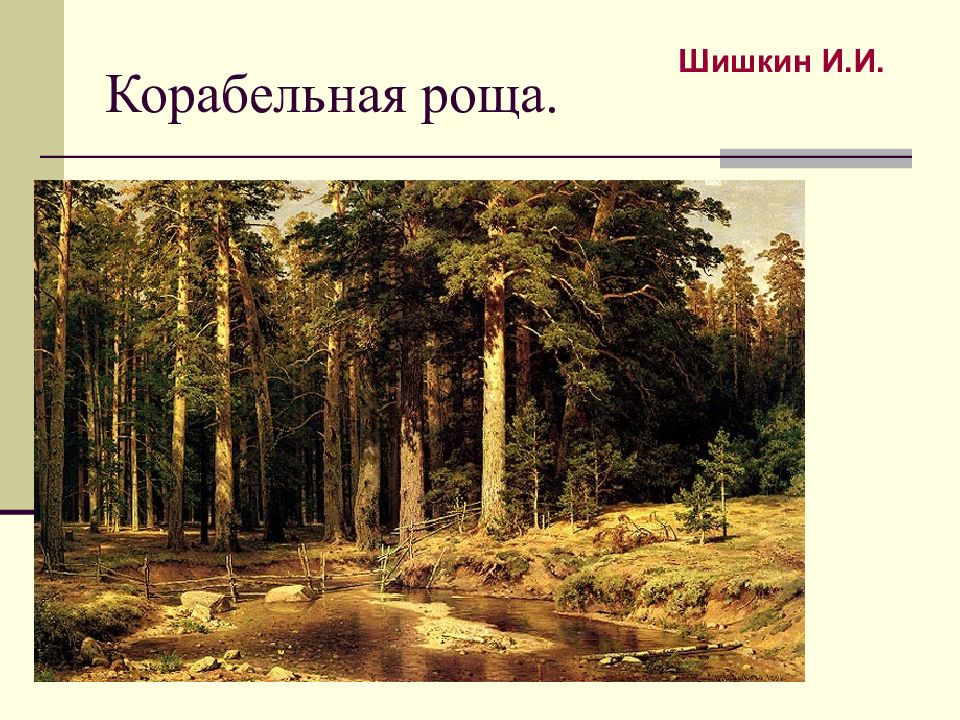

Слайд 47: Шишкин Иван Иванович (1832-1998)

Русский живописец и график. Передвижник. В эпических образах («Рожь», 1878; «Утро в сосновом лесу», 1889) раскрыл красоту, мощь и богатство русской природы (преимущественно лесной). Мастер литографии и офорта.

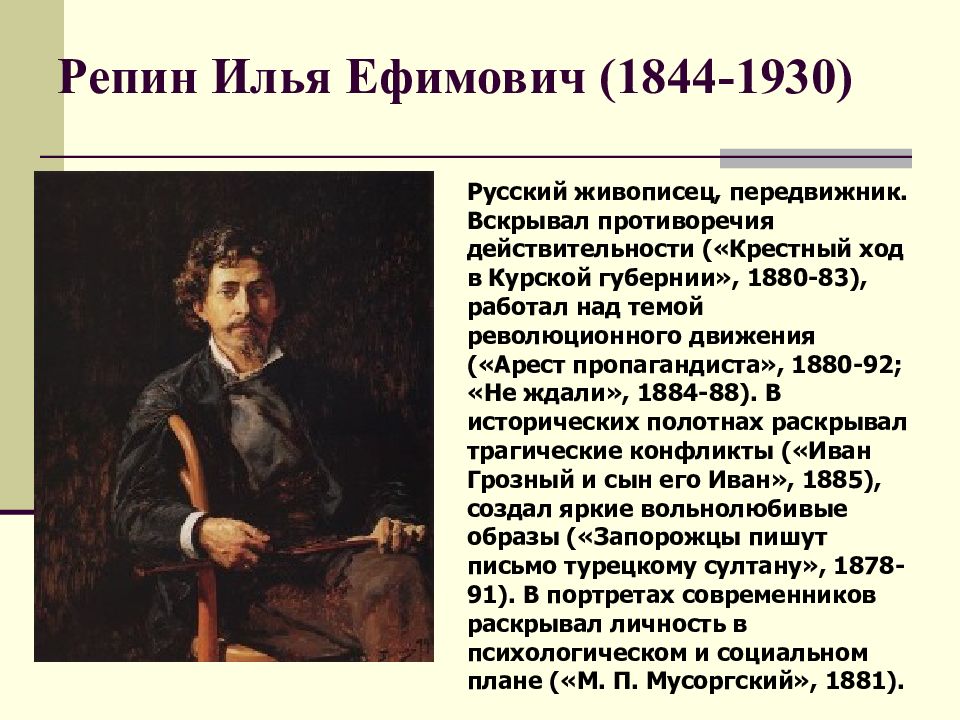

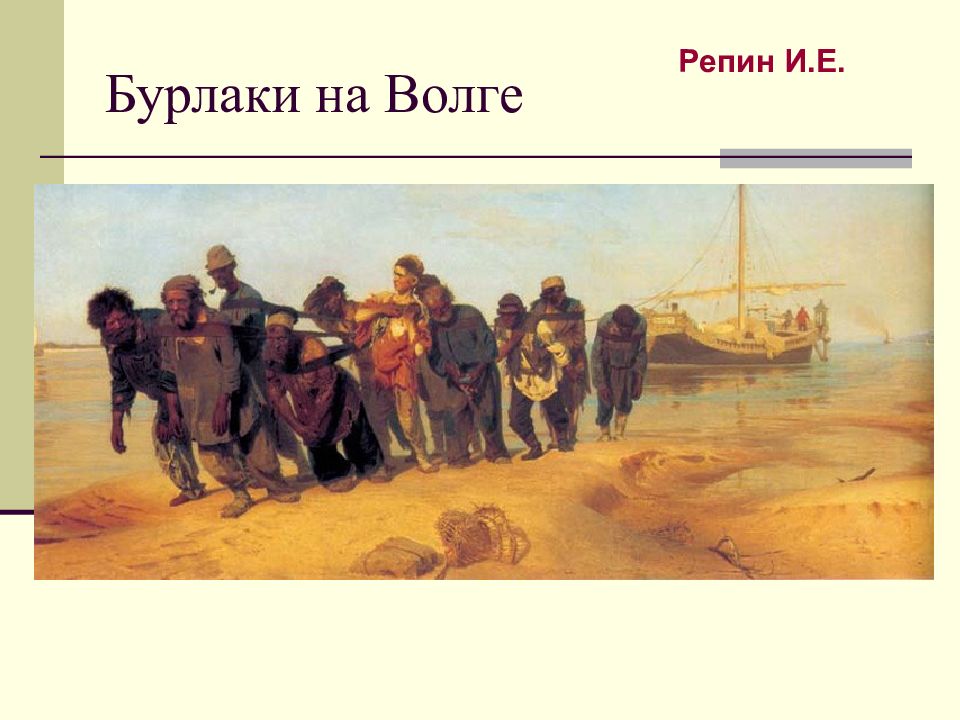

Слайд 51: Репин Илья Ефимович (1844-1930)

Русский живописец, передвижник. Вскрывал противоречия действительности («Крестный ход в Курской губернии», 1880-83), работал над темой революционного движения («Арест пропагандиста», 1880-92; «Не ждали», 1884-88). В исторических полотнах раскрывал трагические конфликты («Иван Грозный и сын его Иван», 1885), создал яркие вольнолюбивые образы («Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 1878-91). В портретах современников раскрывал личность в психологическом и социальном плане («М. П. Мусоргский», 1881).

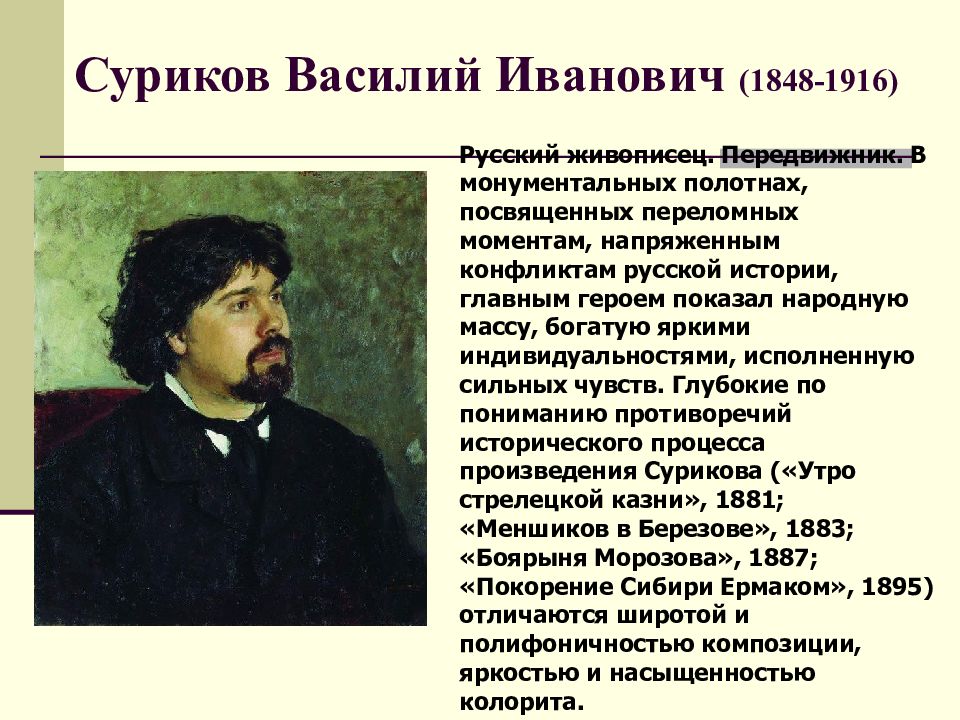

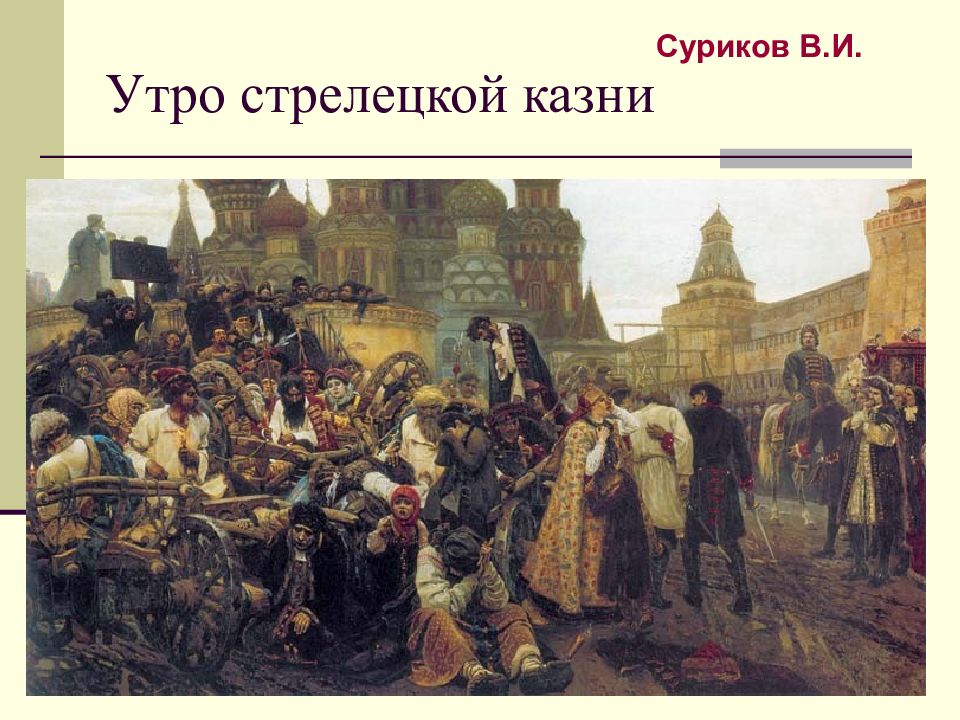

Слайд 54: Суриков Василий Иванович (1848-1916)

Русский живописец. Передвижник. В монументальных полотнах, посвященных переломных моментам, напряженным конфликтам русской истории, главным героем показал народную массу, богатую яркими индивидуальностями, исполненную сильных чувств. Глубокие по пониманию противоречий исторического процесса произведения Сурикова («Утро стрелецкой казни», 1881; «Меншиков в Березове», 1883; «Боярыня Морозова», 1887; «Покорение Сибири Ермаком», 1895) отличаются широтой и полифоничностью композиции, яркостью и насыщенностью колорита.

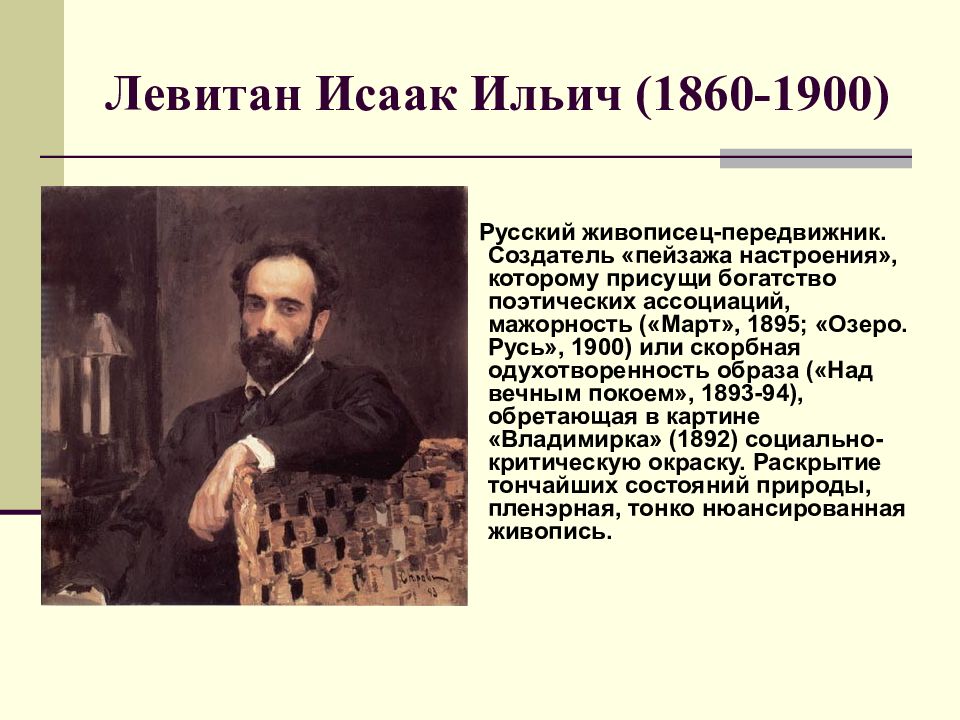

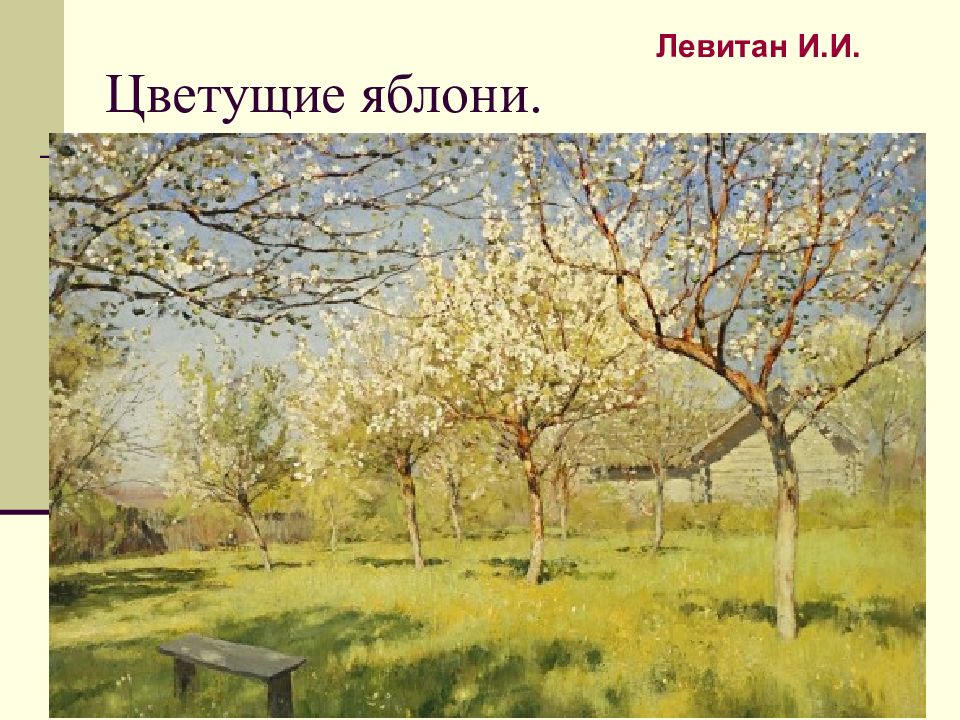

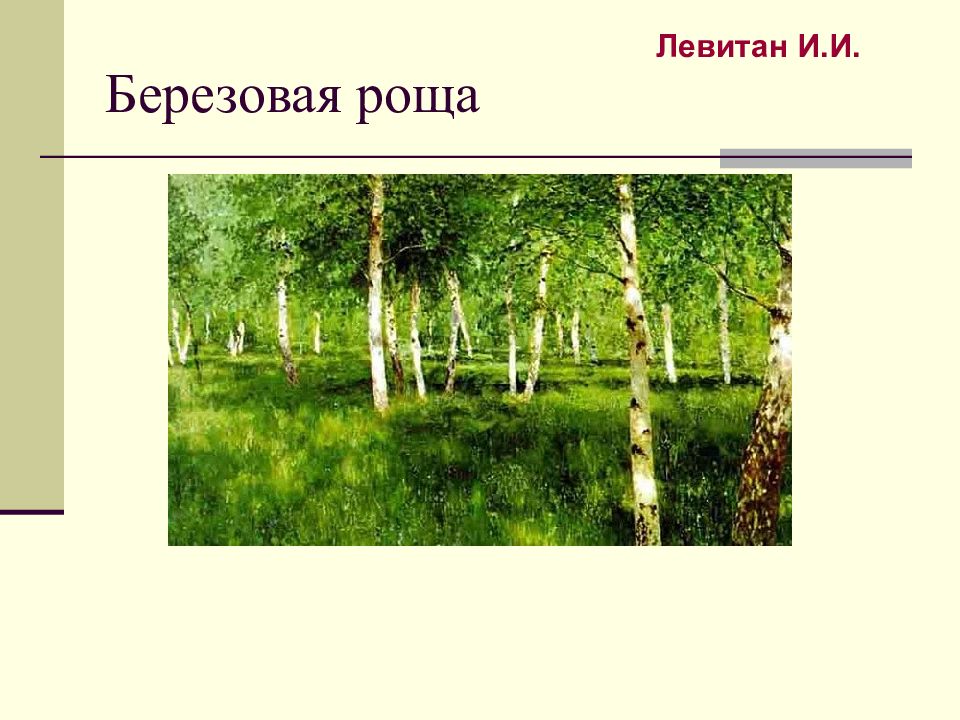

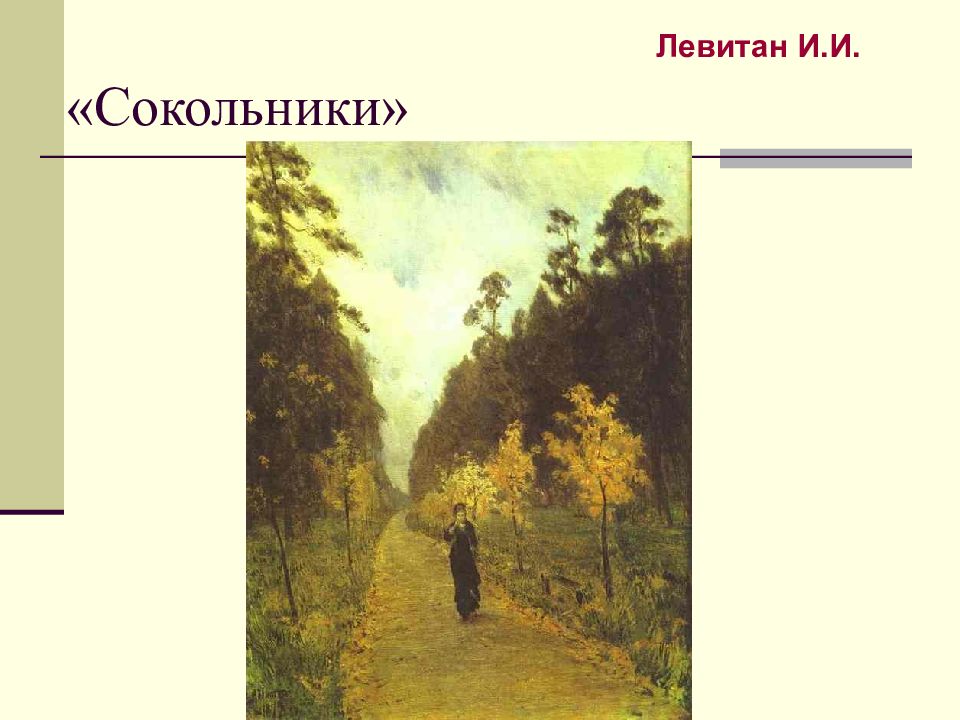

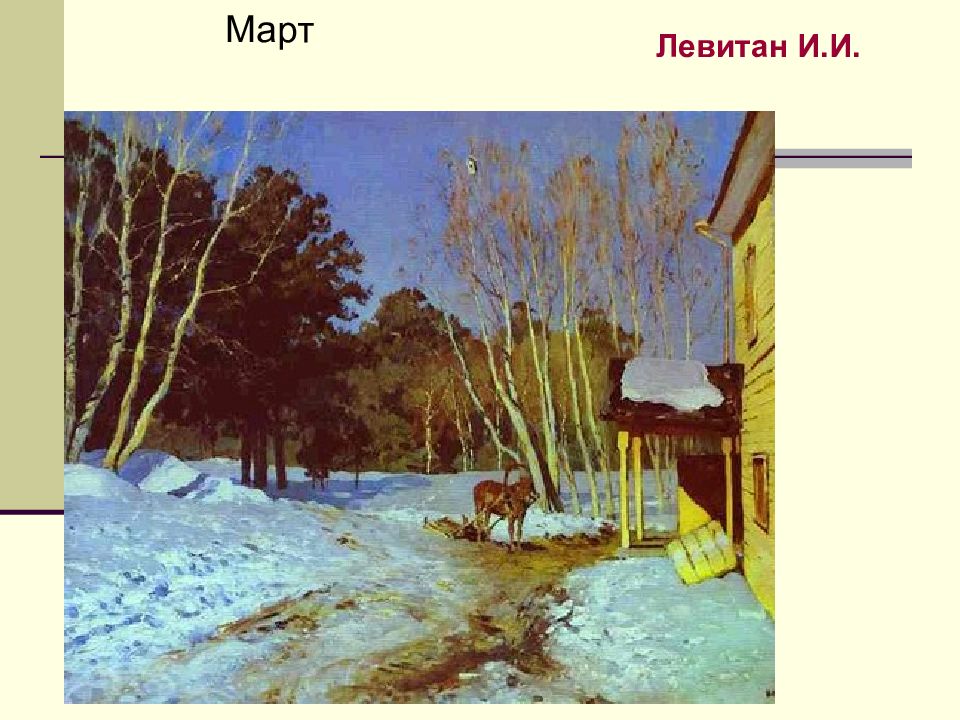

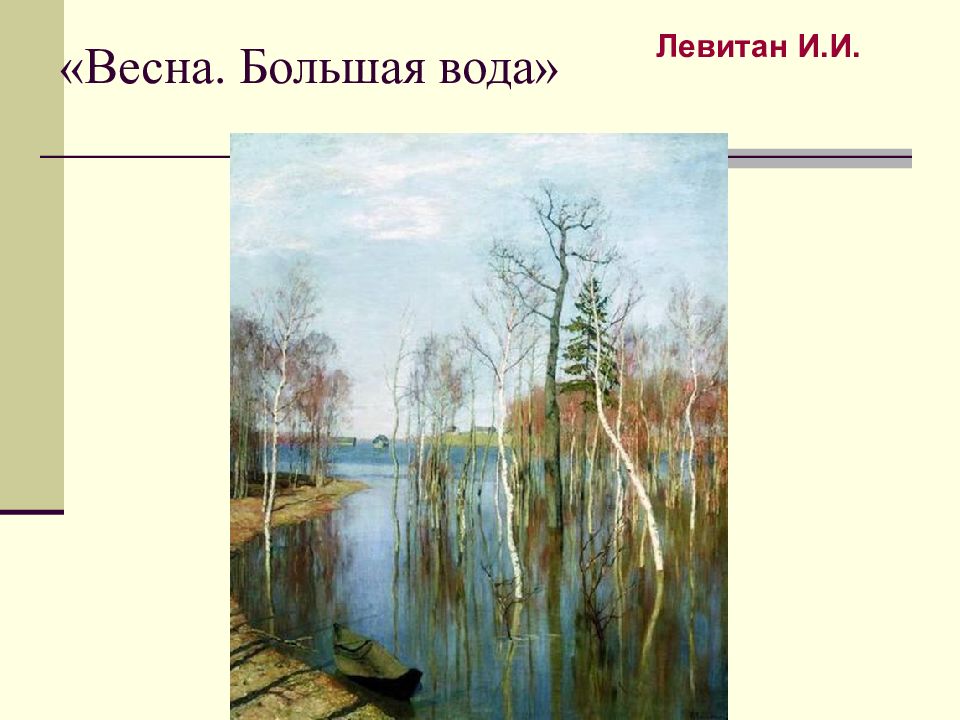

Слайд 58: Левитан Исаак Ильич (1860-1900)

Русский живописец-передвижник. Создатель «пейзажа настроения», которому присущи богатство поэтических ассоциаций, мажорность («Март», 1895; «Озеро. Русь», 1900) или скорбная одухотворенность образа («Над вечным покоем», 1893-94), обретающая в картине « Владимирка » (1892) социально-критическую окраску. Раскрытие тончайших состояний природы, пленэрная, тонко нюансированная живопись.

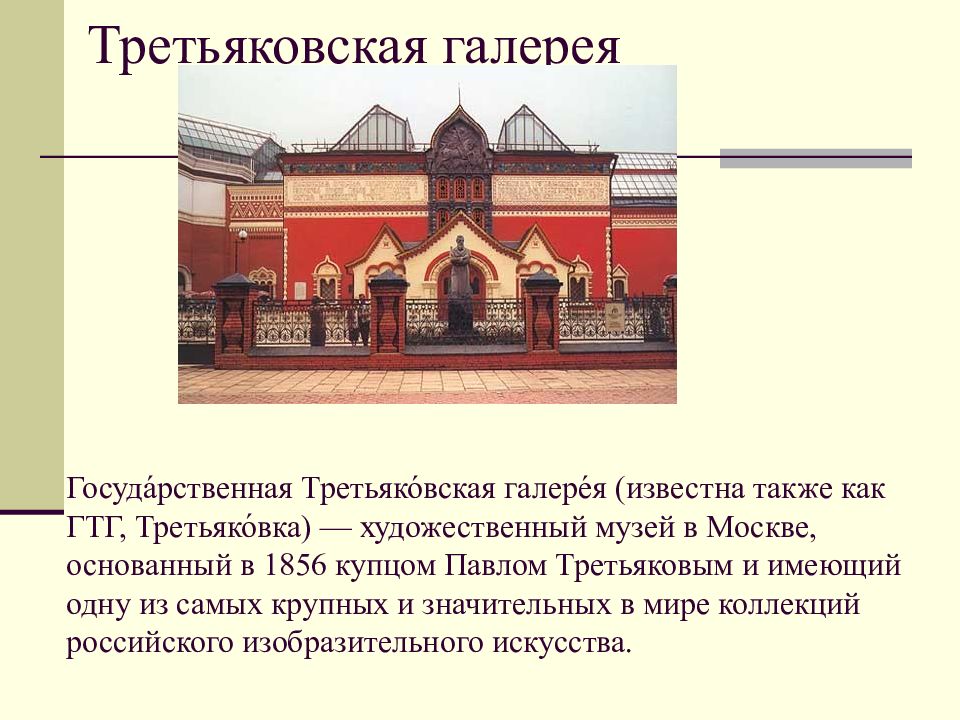

Слайд 66: Третьяковская галерея

Госуда́рственная Третьяко́вская галере́я (известна также как ГТГ, Третьяко́вка ) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций российского изобразительного искусства.

Слайд 68: Позднее по проекту Микешина был сооружен памятник Екатерине II в Петербурге

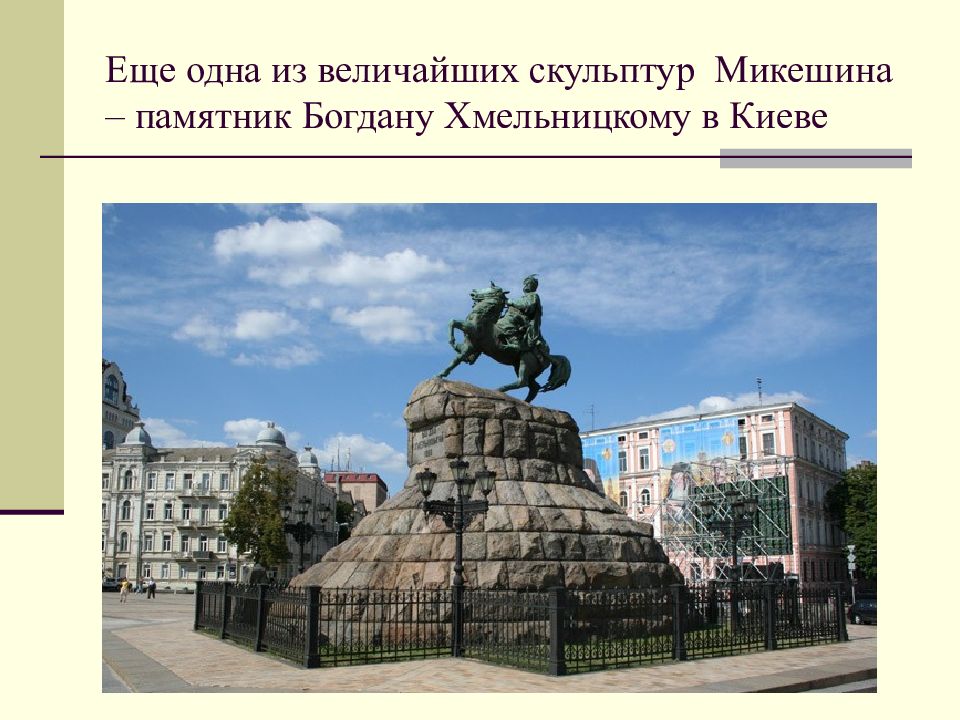

Слайд 69: Еще одна из величайших скульптур Микешина – памятник Богдану Хмельницкому в Киеве

Слайд 71: Архитектура

Внедрение во второй половине XIX в. в архитектуру достижений промышленного прогресса способствовало ее интенсивному развитию, совершенствованию строительной техники, росту профессионального уровня архитекторов. Постройки стали более функциональны, преобладало строительство общественных и административных зданий, появились их новые типы. Развитие частного предпринимательства вызвало значительные изменения в облике крупных городов, характерными чертами которых стали хаотичность застройки, несогласованность в масштабах сооружений, контраст между пышным центром и убогими окраинами.

Слайд 72

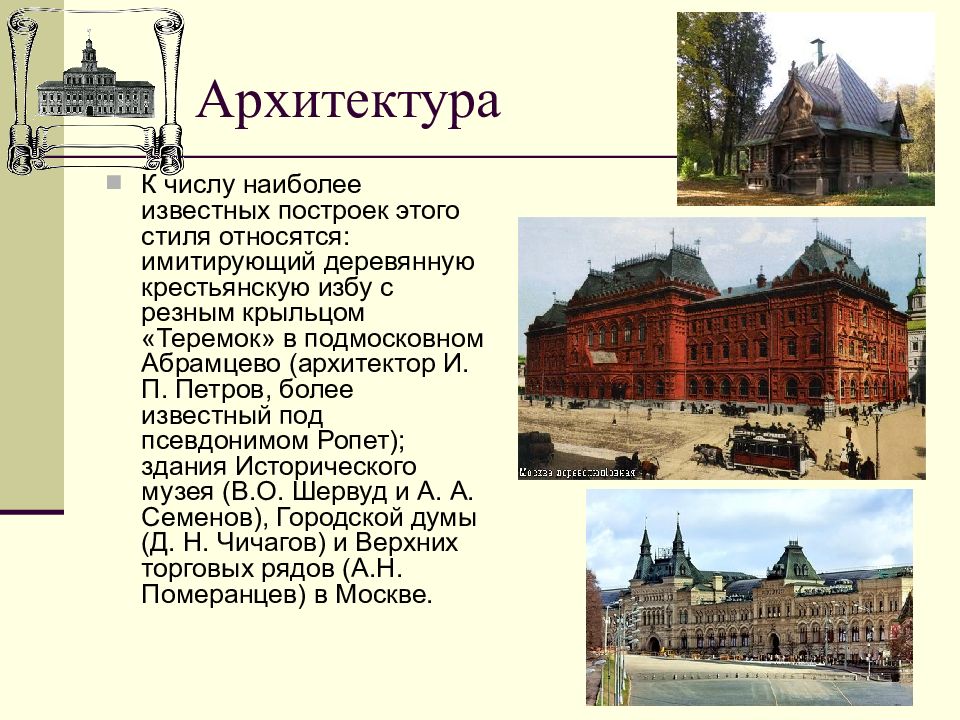

Господствующим стилевым направлением была эклектика (смешение стилей). Наиболее популярной разновидностью эклектики в архитектуре стал «псевдорусский» стиль, возникновение которого связано с увлечением древнерусским зодчеством, народным декоративным искусством, резьбой, вышивкой.

Слайд 73: Архитектура

К числу наиболее известных построек этого стиля относятся: имитирующий деревянную крестьянскую избу с резным крыльцом «Теремок» в подмосковном Абрамцево (архитектор И. П. Петров, более известный под псевдонимом Ропет ); здания Исторического музея (В.О. Шервуд и А. А. Семенов), Городской думы (Д. Н. Чичагов ) и Верхних торговых рядов (А.Н. Померанцев) в Москве.

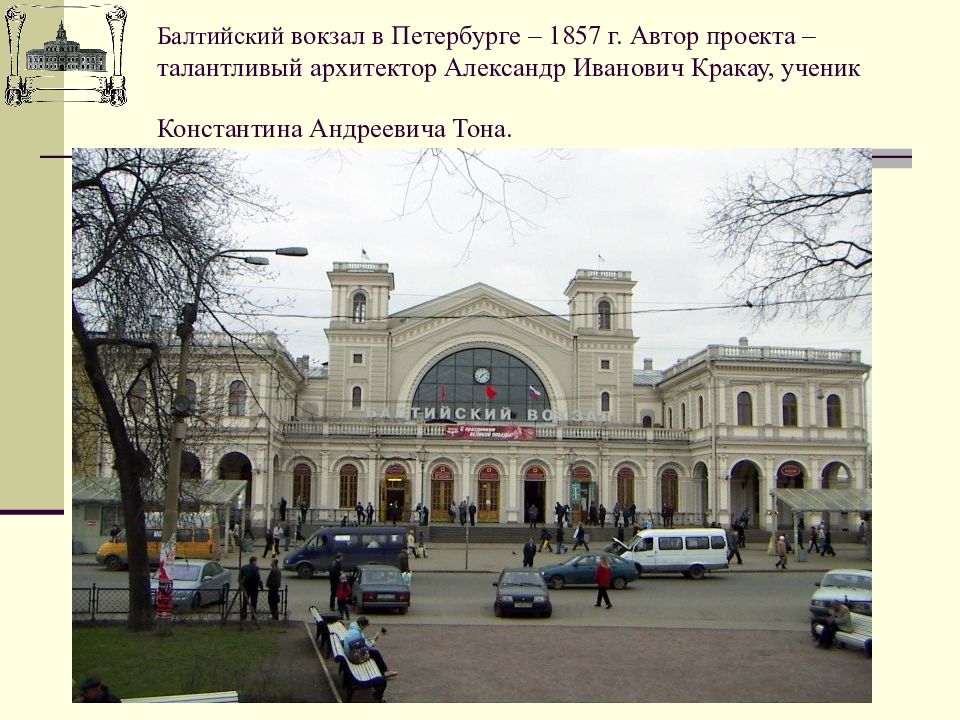

Слайд 76: Балтийский вокзал в Петербурге – 1857 г. Автор проекта – талантливый архитектор Александр Иванович Кракау, ученик Константина Андреевича Тона

Слайд 77: Главное здание Нижегородской ярмарки (Архитекторы: Трайман, Тромбицкий, Фон Готен )

Слайд 79

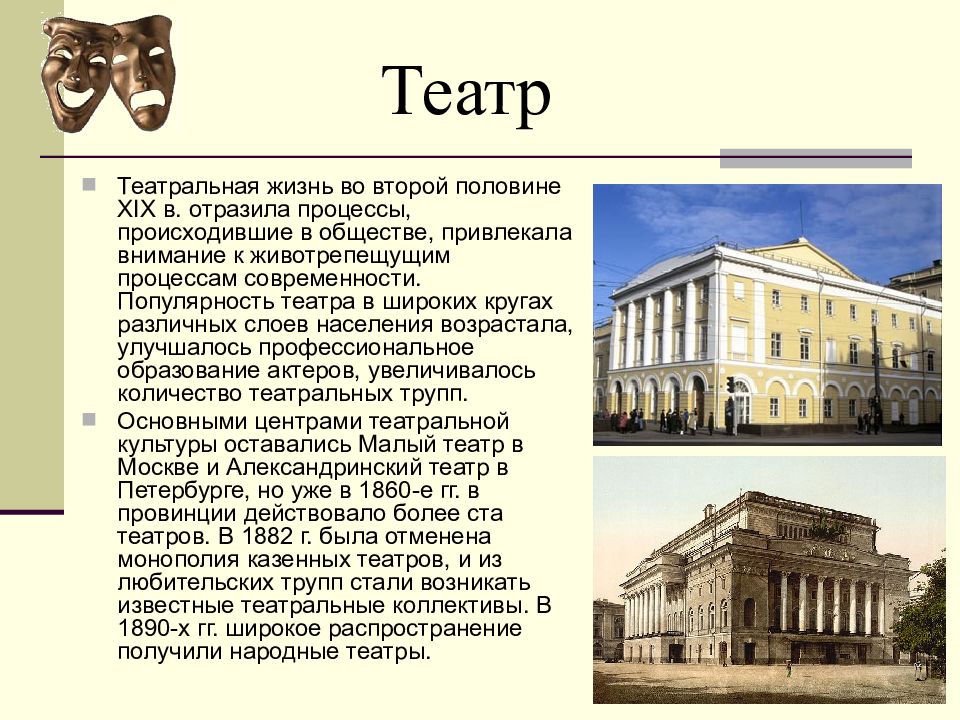

Театральная жизнь во второй половине XIX в. отразила процессы, происходившие в обществе, привлекала внимание к животрепещущим процессам современности. Популярность театра в широких кругах различных слоев населения возрастала, улучшалось профессиональное образование актеров, увеличивалось количество театральных трупп. Основными центрами театральной культуры оставались Малый театр в Москве и Александринский театр в Петербурге, но уже в 1860-е гг. в провинции действовало более ста театров. В 1882 г. была отменена монополия казенных театров, и из любительских трупп стали возникать известные театральные коллективы. В 1890-х гг. широкое распространение получили народные театры. Театр

Слайд 80

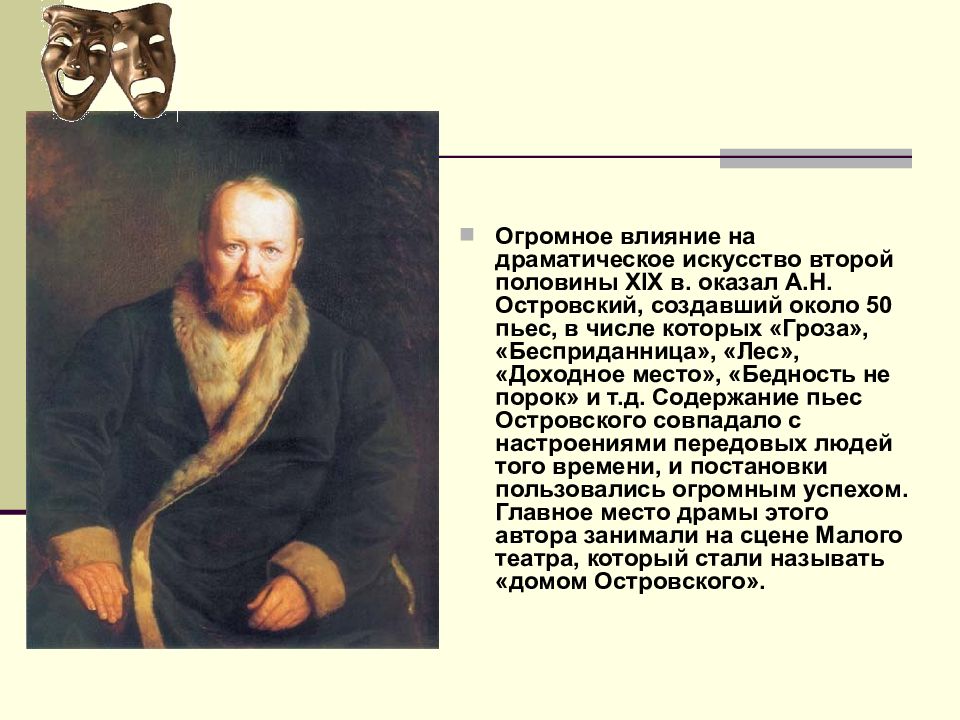

Огромное влияние на драматическое искусство второй половины XIX в. оказал А.Н. Островский, создавший около 50 пьес, в числе которых «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Доходное место», «Бедность не порок» и т.д. Содержание пьес Островского совпадало с настроениями передовых людей того времени, и постановки пользовались огромным успехом. Главное место драмы этого автора занимали на сцене Малого театра, который стали называть «домом Островского».

Слайд 81

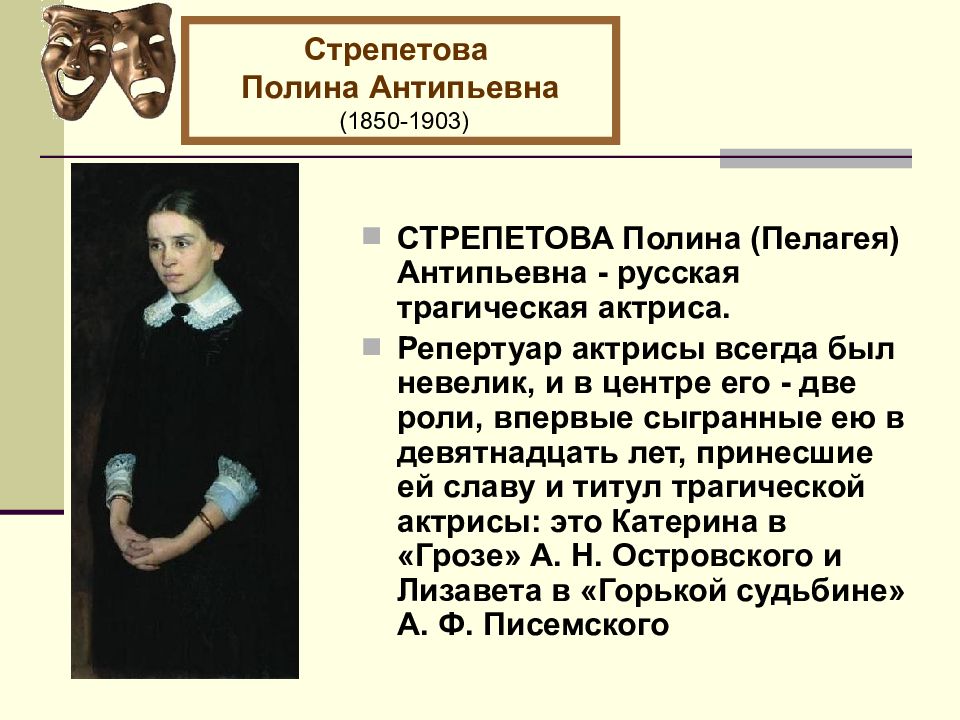

СТРЕПЕТОВА Полина (Пелагея) Антипьевна - русская трагическая актриса. Репертуар актрисы всегда был невелик, и в центре его - две роли, впервые сыгранные ею в девятнадцать лет, принесшие ей славу и титул трагической актрисы: это Катерина в «Грозе» А. Н. Островского и Лизавета в «Горькой судьбине» А. Ф. Писемского Стрепетова Полина Антипьевна (1850-1903)

Слайд 82

Русский актер. С 1836 г. - в Александринском театре. Мартынов Александр Евстафьевич (1816-1860) Выступал в водевилях, пьесах А. Н. Островского (Тихон — «Гроза»), И. С. Тургенева и др. Один из основоположников русской школы сценического реализма.

Слайд 84: Музыка

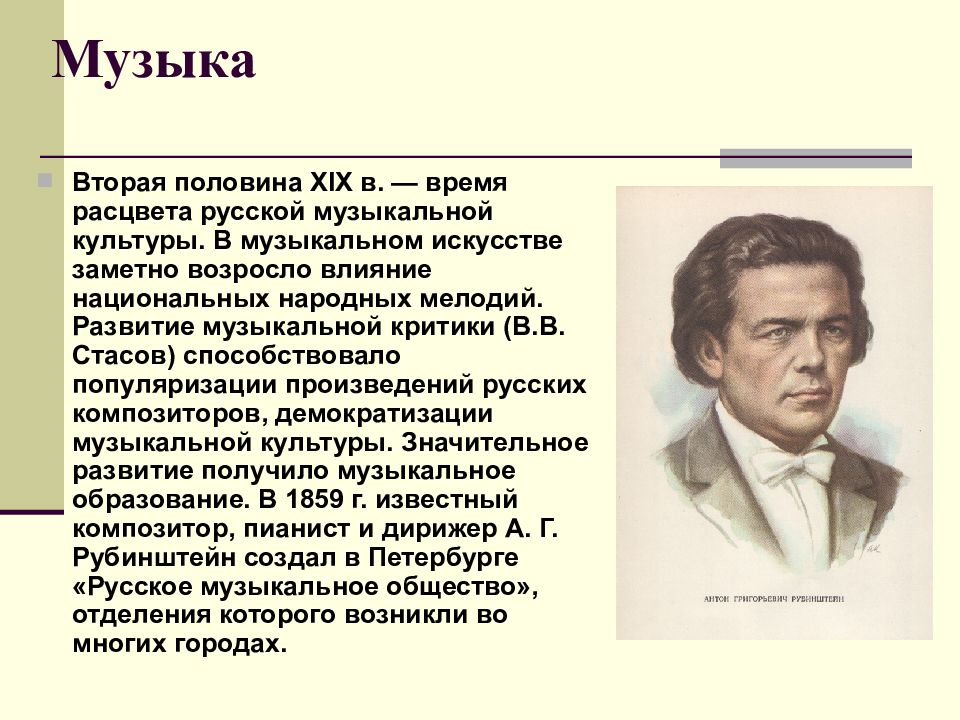

Вторая половина XIX в. — время расцвета русской музыкальной культуры. В музыкальном искусстве заметно возросло влияние национальных народных мелодий. Развитие музыкальной критики (В.В. Стасов) способствовало популяризации произведений русских композиторов, демократизации музыкальной культуры. Значительное развитие получило музыкальное образование. В 1859 г. известный композитор, пианист и дирижер А. Г. Рубинштейн создал в Петербурге «Русское музыкальное общество», отделения которого возникли во многих городах.

Слайд 85

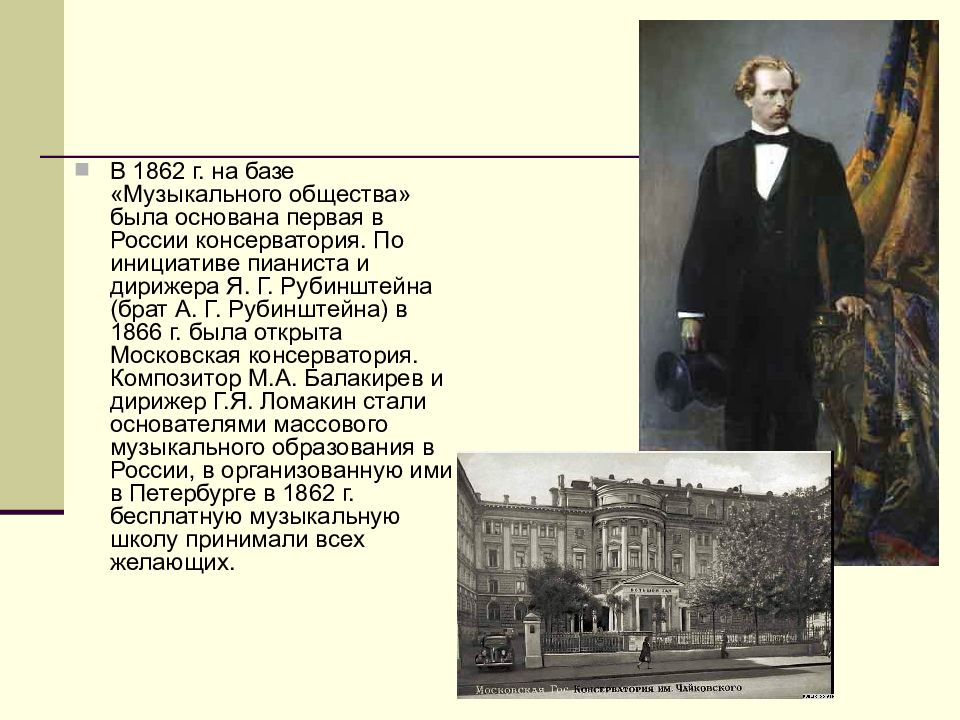

В 1862 г. на базе «Музыкального общества» была основана первая в России консерватория. По инициативе пианиста и дирижера Я. Г. Рубинштейна (брат А. Г. Рубинштейна) в 1866 г. была открыта Московская консерватория. Композитор М.А. Балакирев и дирижер Г.Я. Ломакин стали основателями массового музыкального образования в России, в организованную ими в Петербурге в 1862 г. бесплатную музыкальную школу принимали всех желающих.

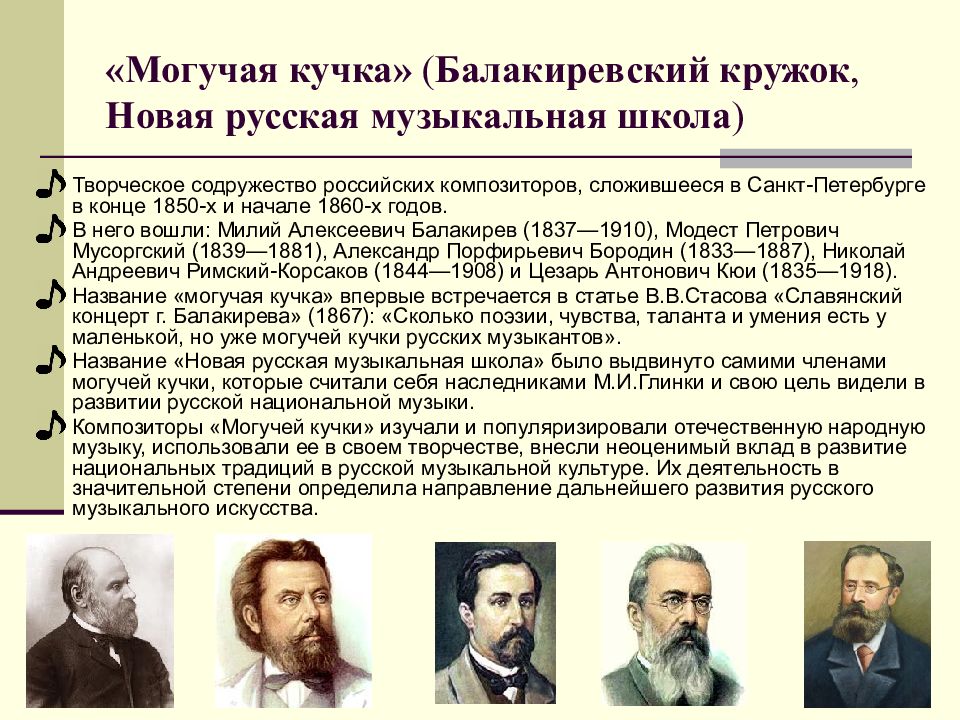

Слайд 86: Могучая кучка» ( Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа )

Творческое содружество российских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев (1837—1910), Модест Петрович Мусоргский (1839—1881), Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908) и Цезарь Антонович Кюи (1835—1918). Название «могучая кучка» впервые встречается в статье В.В.Стасова «Славянский концерт г. Балакирева » (1867): «Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Название «Новая русская музыкальная школа» было выдвинуто самими членами могучей кучки, которые считали себя наследниками М.И.Глинки и свою цель видели в развитии русской национальной музыки. Композиторы «Могучей кучки» изучали и популяризировали отечественную народную музыку, использовали ее в своем творчестве, внесли неоценимый вклад в развитие национальных традиций в русской музыкальной культуре. Их деятельность в значительной степени определила направление дальнейшего развития русского музыкального искусства.

Слайд 87

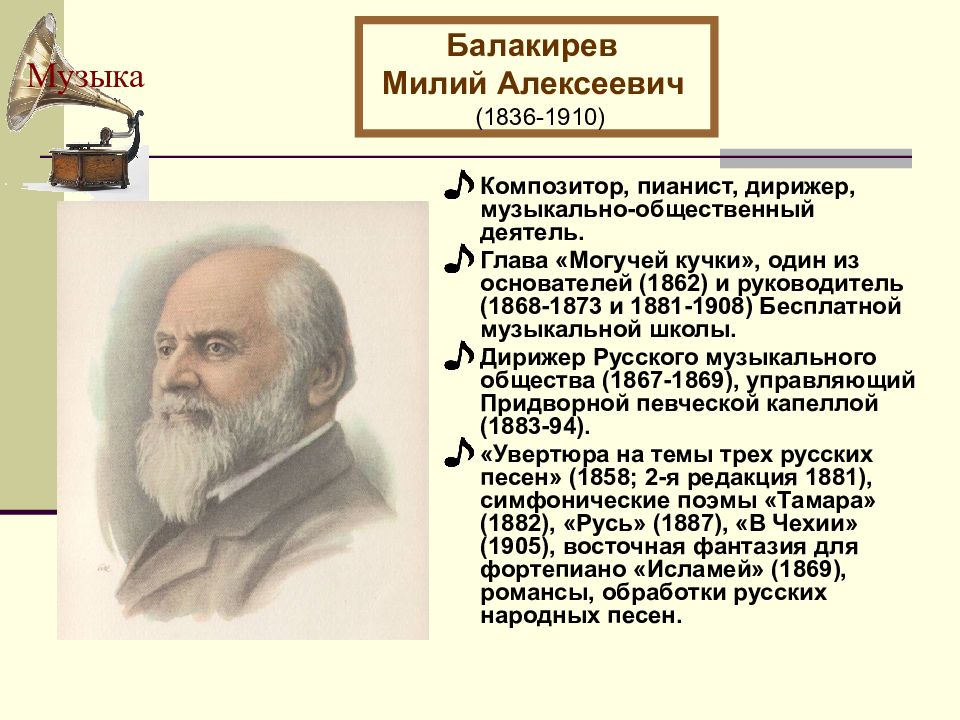

Композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель. Глава «Могучей кучки», один из основателей (1862) и руководитель (1868-1873 и 1881-1908) Бесплатной музыкальной школы. Дирижер Русского музыкального общества (1867-1869), управляющий Придворной певческой капеллой (1883-94). «Увертюра на темы трех русских песен» (1858; 2-я редакция 1881), симфонические поэмы «Тамара» (1882), «Русь» (1887), «В Чехии» (1905), восточная фантазия для фортепиано « Исламей » (1869), романсы, обработки русских народных песен. Балакирев Милий Алексеевич (1836-1910) Музыка

Слайд 88

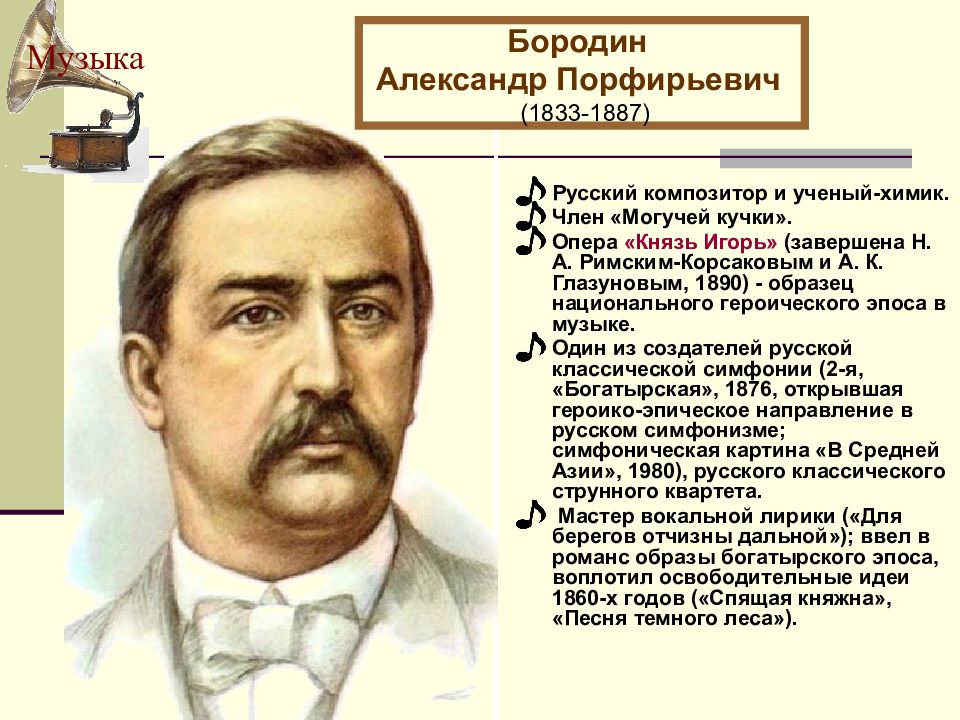

Русский композитор и ученый-химик. Член «Могучей кучки». Опера «Князь Игорь» (завершена Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым, 1890) - образец национального героического эпоса в музыке. Один из создателей русской классической симфонии (2-я, «Богатырская», 1876, открывшая героико-эпическое направление в русском симфонизме; симфоническая картина «В Средней Азии», 1980), русского классического струнного квартета. Мастер вокальной лирики («Для берегов отчизны дальной »); ввел в романс образы богатырского эпоса, воплотил освободительные идеи 1860-х годов («Спящая княжна», «Песня темного леса»). Музыка Бородин Александр Порфирьевич (1833-1887)

Слайд 89

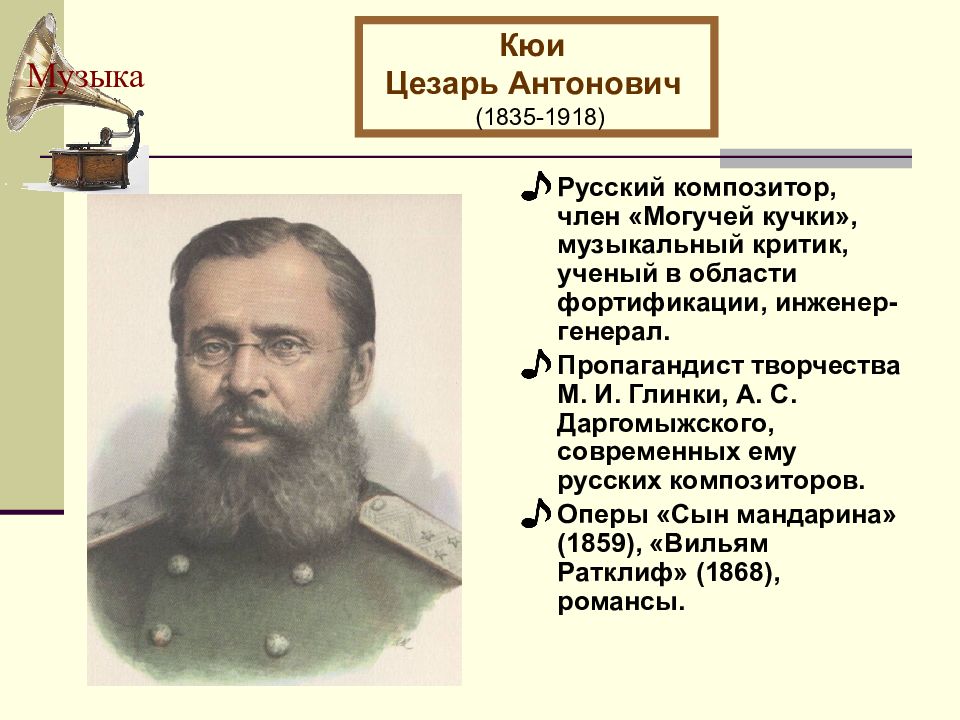

Музыка Кюи Цезарь Антонович (1835-1918) Русский композитор, член «Могучей кучки», музыкальный критик, ученый в области фортификации, инженер-генерал. Пропагандист творчества М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, современных ему русских композиторов. Оперы «Сын мандарина» (1859), «Вильям Ратклиф » (1868), романсы.

Слайд 90

Музыка Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) Русский композитор, член «Могучей кучки». Создал монументальные народные музыкальные драмы «Борис Годунов» и « Хованщина » (завершена Н. А. Римским-Корсаковым, 1883). Запечатлел живые человеческие образы также в песнях - драматических сценках, в которых обращался к социально заостренным темам из народной жизни (« Калистрат », «Сиротка»). Среди сочинений: опера « Сорочинская ярмарка» (1874-1880, окончена Ц. А. Кюи, 1916), фортепианный цикл «Картинки с выставки» ( 1874), вокальные циклы «Детская» (1872), «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1877).

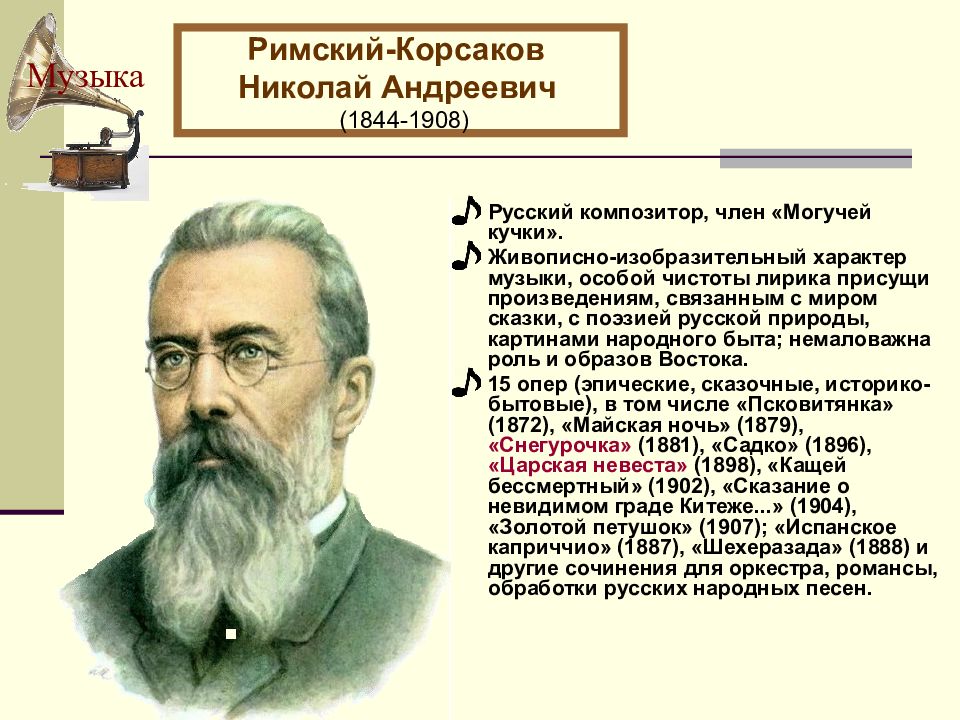

Слайд 91

Музыка Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) Русский композитор, член «Могучей кучки». Живописно-изобразительный характер музыки, особой чистоты лирика присущи произведениям, связанным с миром сказки, с поэзией русской природы, картинами народного быта; немаловажна роль и образов Востока. 15 опер (эпические, сказочные, историко-бытовые), в том числе « Псковитянка » (1872), «Майская ночь» (1879), «Снегурочка» (1881), «Садко» (1896), «Царская невеста» (1898), « Кащей бессмертный» (1902), «Сказание о невидимом граде Китеже...» (1904), «Золотой петушок» (1907); «Испанское каприччио» (1887), « Шехеразада » (1888) и другие сочинения для оркестра, романсы, обработки русских народных песен.

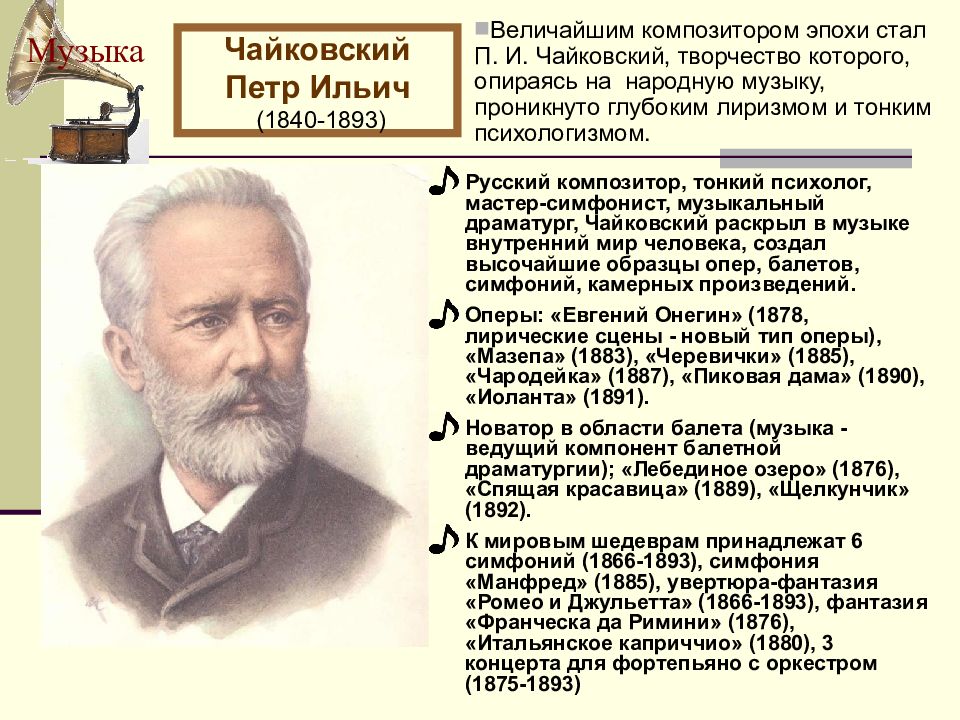

Слайд 92

Русский композитор, тонкий психолог, мастер-симфонист, музыкальный драматург, Чайковский раскрыл в музыке внутренний мир человека, создал высочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений. Оперы: «Евгений Онегин» (1878, лирические сцены - новый тип оперы), «Мазепа» (1883), «Черевички» (1885), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891). Новатор в области балета (музыка - ведущий компонент балетной драматургии); «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892). К мировым шедеврам принадлежат 6 симфоний (1866-1893), симфония «Манфред» (1885), увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1866-1893), фантазия «Франческа да Римини» (1876), «Итальянское каприччио» (1880), 3 концерта для фортепьяно с оркестром (1875-1893) Величайшим композитором эпохи стал П. И. Чайковский, творчество которого, опираясь на народную музыку, проникнуто глубоким лиризмом и тонким психологизмом. Музыка Чайковский Петр Ильич (1840-1893)

Слайд 93

Русский композитор, дирижер, народный артист республики (1922). Один из продолжателей традиций «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Автор монументальных симфонических произведений. Балеты «Раймонда» (1897), «Барышня-служанка» (1898), «Времена года» (1899). 8 симфоний, симфоническая поэма «Стенька Разин» (1885), 5 концертов для инструментов с оркестром. Музыка Глазунов Александр Константинович (1865-1936)

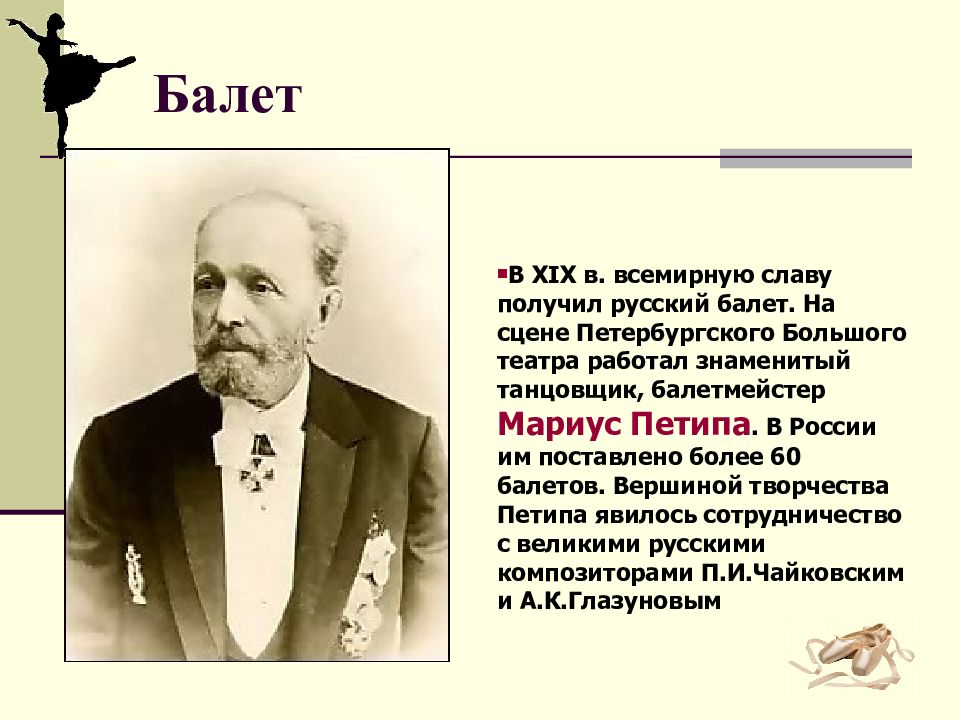

Последний слайд презентации: Культура России во второй половине XIX века: Балет

В XIX в. всемирную славу получил русский балет. На сцене Петербургского Большого театра работал знаменитый танцовщик, балетмейстер Мариус Петипа. В России им поставлено более 60 балетов. Вершиной творчества Петипа явилось сотрудничество с великими русскими композиторами П.И.Чайковским и А.К.Глазуновым