Первый слайд презентации: Литература в годы Великой Отечественной войны

Материал к лекции к уроку литературы в 11 классе

Слайд 3

22 июня 1941 г. искусство, литература вышли на огневой рубеж. «Нравственные категории – писал Алексей Толстой, – приобретают решающую роль в этой войне. Глагол уже не только уголь, пылающий в сердце человека, глагол идет в атаку миллионами штыков, глагол приобретает мощь артиллерийского залпа». Константин Симонов в предвоенные годы заметил, что «перья штампуют из той же стали, которая завтра пойдет на штыки». И когда ранним июньским утром в родной дом вломилась «коричневая чума», писатели сменили штатскую одежду на гимнастерку, стали армейскими корреспондентами.

Слайд 5

Публицистика военных лет – качественно иной, по сравнению с предшествующими периодами, этап развития этого боевого и действенного искусства. Глубочайший оптимизм, несокрушимая вера в победу – вот что поддерживало публицистов даже в самые трудные времена. Особую мощь придавало их выступлениям обращение к истории, к национальным истокам патриотизма. Важная особенность публицистики той поры – широкое использование листовки, плаката, карикатуры.

Слайд 6

Публицистические жанры: статьи, очерки, фельетоны, воззвания, письма, листовки. Советские писатели противопоставляли фашистской лживой пропаганде большую человеческую правду. В своих статьях они рассказывали суровую правду о войне, поддерживали в народе светлую мечту о победе, призывали к стойкости, мужеству и упорству. «Ни шагу дальше!» – так начинается статья А. Толстова «Москве угрожает враг». По настроению, по тону военная публицистика была либо сатирической, либо лирической.

Слайд 7: Очерк

Публицистика оказала огромное влияние на все жанры литературы военных лет, и прежде всего на очерк. Из очерков мир впервые узнал об именах Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, о подвиге молодогвардейцев, которые предшествовали роману «Молодая гвардия». Очень распространен в 1943-1945 годах был очерк о подвиге большой группы людей. Так, появляются очерки о ночной авиации «У-2» (Симонова), о героическом комсомоле (Вишневского), и многих других. Очерки, посвященные героическому тылу представляют собой портретные зарисовки.

Слайд 9

За четыре года войны проза пережила значительную эволюцию. Первоначально война освещалась в очерковом, схематично–беллетризованном варианте. Таковы многочисленные рассказы и повести лета, осени, начала зимы 1942 года. Позже фронтовая действительность постигалась писателями в сложной диалектике героического и повседневного. На первое место выходит героическая, романтическая повесть. Уже в первые два года войны было опубликовано свыше двухсот повестей.

Слайд 10

Стремление раскрыть суровую и горькую правду первых месяцев войны, достижениями в области создания героических характеров отмечены повести: «Русская повесть» (1942) Петра Павленко «Народ бессмертен» Василия Гроссмана «Радуга», «Просто любовь » Ванды Василевской

Слайд 11

Характерная примета военной прозы 1942 – 1943 годов – появление новелл, циклов рассказов, связанных единством действующих лиц, образом повествователя или лирической сквозной темой. Именно так построены «Рассказы Ивана Сударева », «Русский характер» Алексея Толстого, «Морская душа» Л.Соболева, «Март–апрель» В.Кожевникова.

Слайд 12: лейтенантская проза»

Г. Бакланов(«Навеки 19-летние») Ю.Бондарев( «Батальоны просят огня» и «Последние залпы»), В. Быков ( «Журавлиный крик), Богомолова( «Иван», « Зося », «В августе сорок четвертого»), Воробьев ( «Убиты под Москвой»).

Слайд 13: лейтенантская проза»

Бывшие артиллеристы Е. Носов, Г. Бакланов, самоходчик В. Курочкин, десантник и разведчик В. Богомолов; танкисты С. Орлов и А. Ананьев, минометчики О. Гончар, М. Алексеев, пехотинцы В. Быков, И. Акулов, В. Кондратьев, курсант, а затем партизан - К. Воробьёв, связисты В. Астафьев и Ю. Гончаров; партизаны Д. Гусаров и А. Адамович. «Это были люди, которые все тяготы войны вынесли на своих плечах - от начала её и до конца.» «Лейтенантская проза» оказалось камерной, предельно локализованной во времени и пространстве (время часто ограничивалось одним боем, пространство буквально «пядью земли» - окопом, небольшим плацдармом, безымянной высоткой) автобиографичной до документальности и детализированной до натурализма. Их обвиняли в том, что они не видели "дальше бруствера своего окопа". Действительно, здесь нельзя увидеть общей стратегической картины, зато можно разглядеть войну в максимальном приближении. Без прикрас и ложного пафоса. Они считали, что не имеют права на ложь, потому что выжили и говорят от лица целого поколения.

Слайд 14

Военная поэзия Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром военных лет. Именно поэзия выразила потребность людей в правде, без которой невозможно чувство ответственности за свою страну.

Слайд 15

Поэты военной поры: Николай Тихонов Алексей Сурков Михаил Исаковский Александр Твардовский Александр Прокофьев Степан Щипачев Константин Симонов Юлия Друнина

Слайд 16

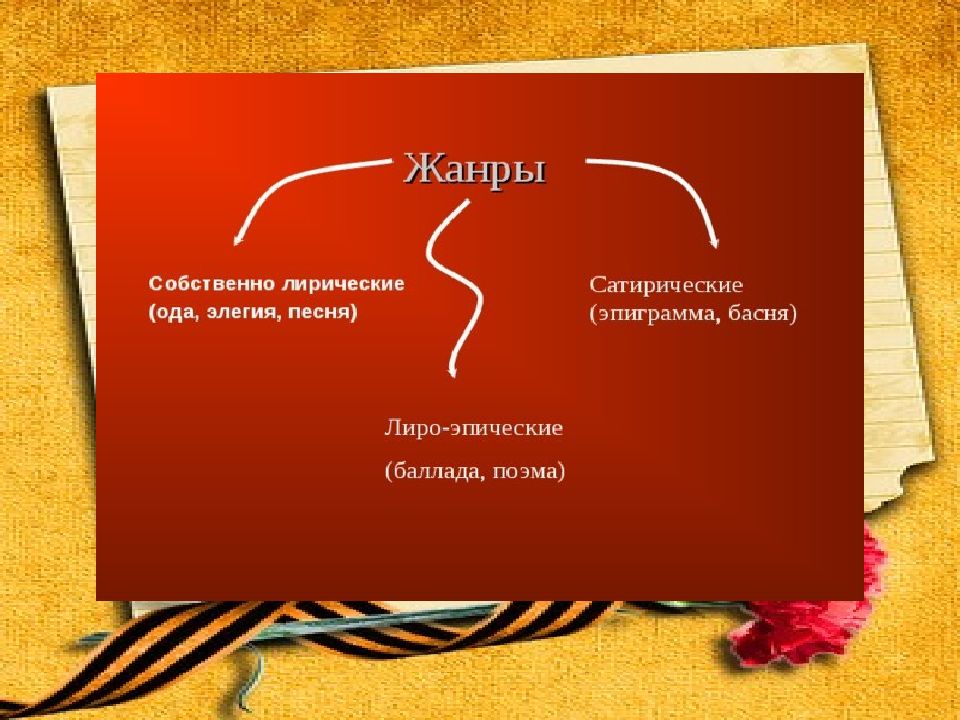

Война в их стихах — дело тяжелое и опасное. Тематика лирики резко изменилась с первых же дней войны. Ответственность за судьбу Родины, горечь поражений, ненависть к врагу, стойкость, верность Отчизне, вера в победу – вот что под пером разных художников отлилось в неповторимые стихотворения, баллады, поэмы, песни.

Слайд 17

Основные мотивы военной лирики: родина; война; смерть и бессмертие; ненависть к врагу; боевое братство и товарищество; любовь и верность; мечта о победе; раздумья о судьбе народа.

Слайд 18

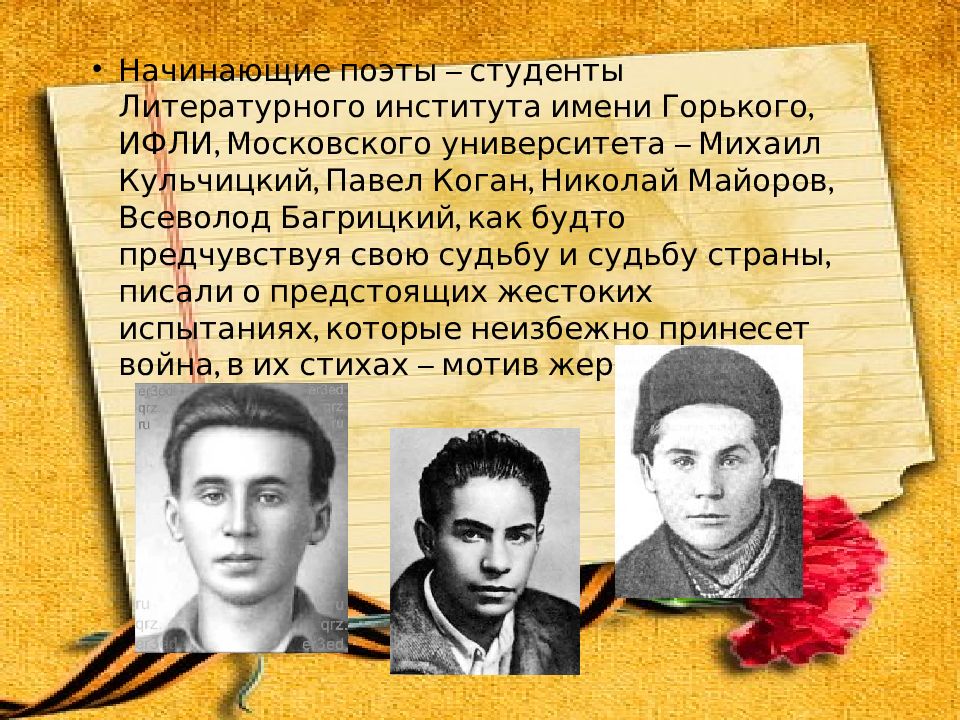

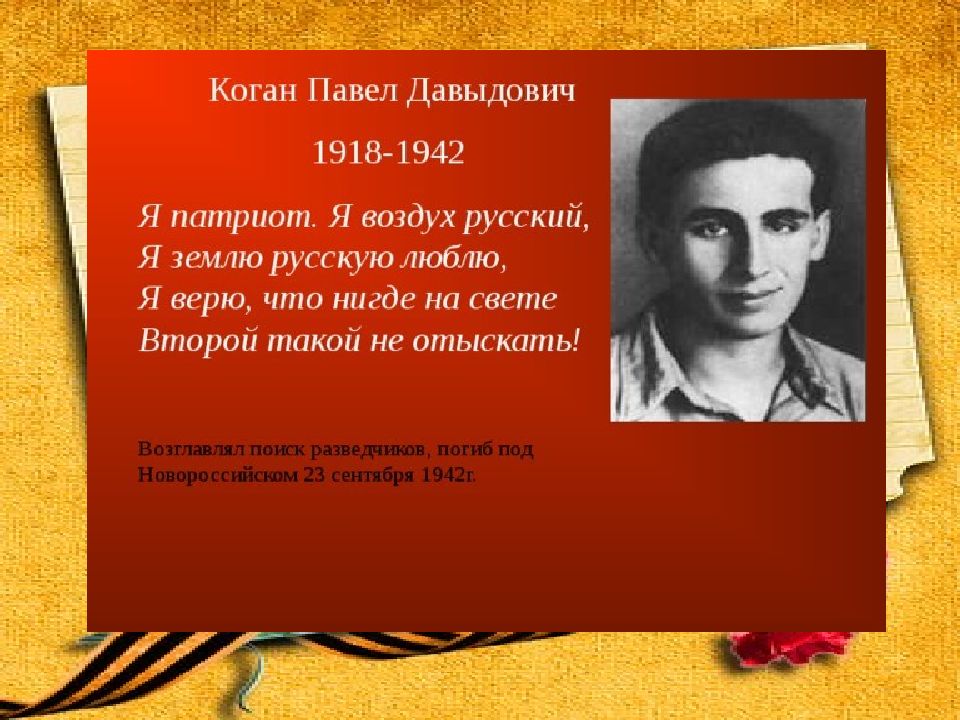

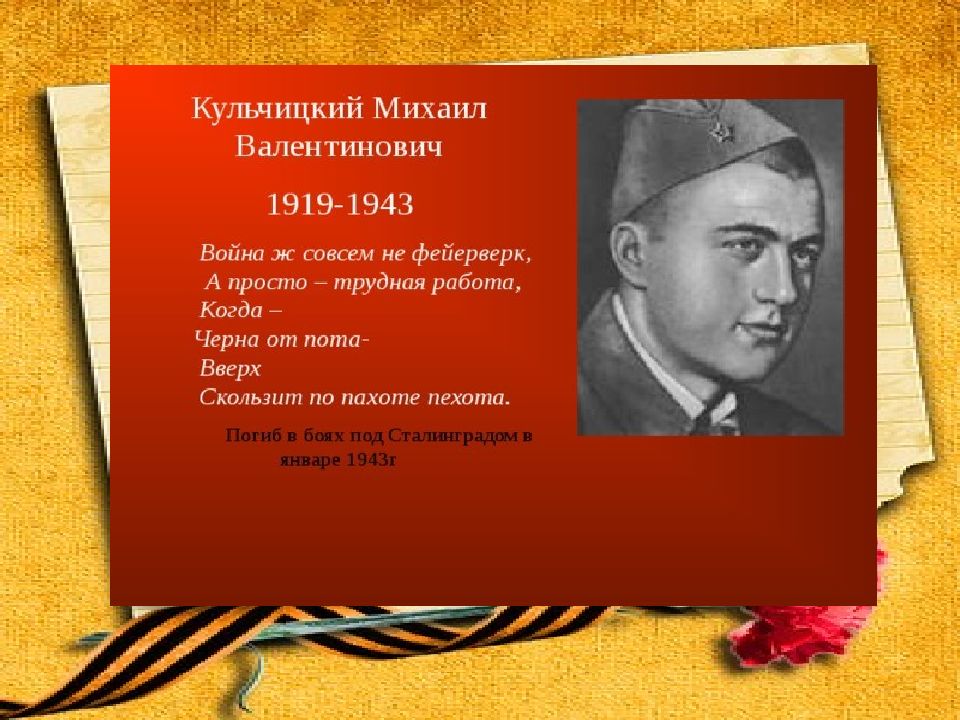

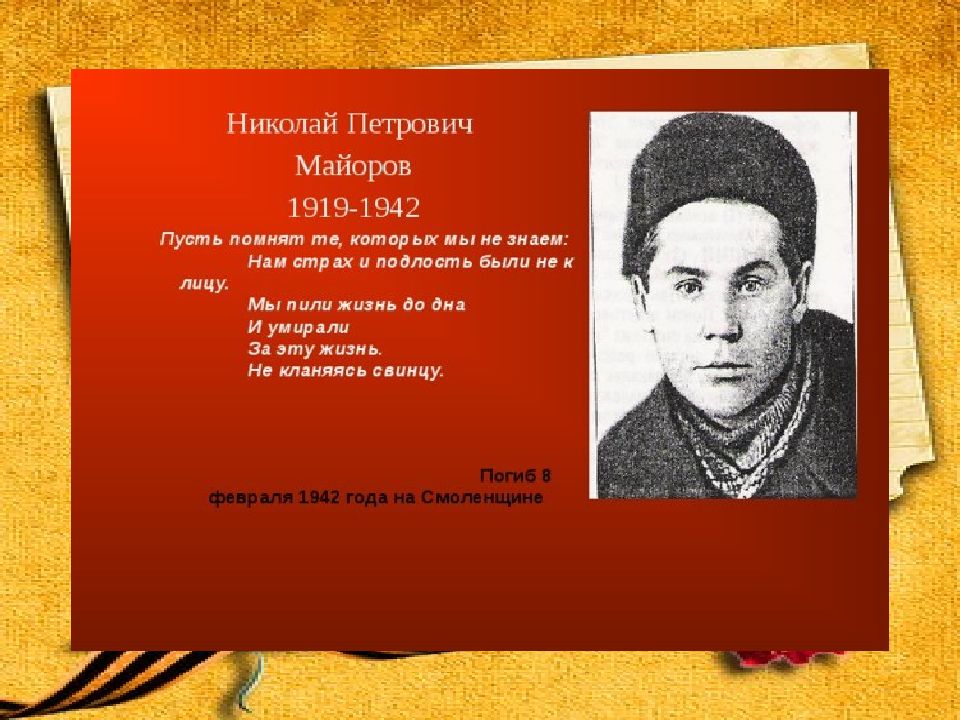

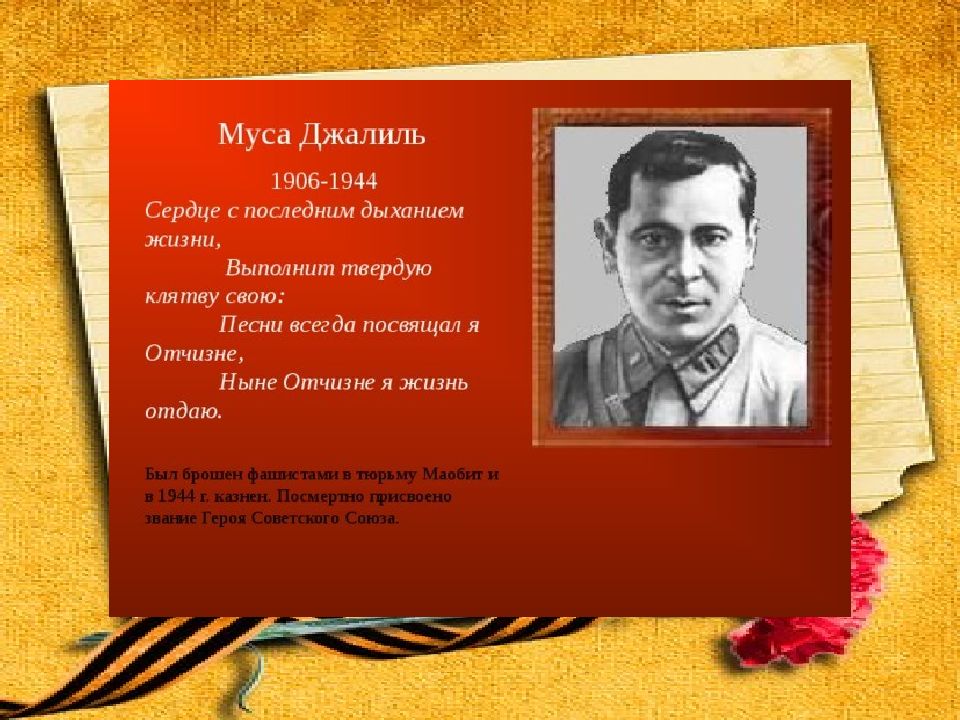

Начинающие поэты – студенты Литературного института имени Горького, ИФЛИ, Московского университета – Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Николай Майоров, Всеволод Багрицкий, как будто предчувствуя свою судьбу и судьбу страны, писали о предстоящих жестоких испытаниях, которые неизбежно принесет война, в их стихах – мотив жертвенности.

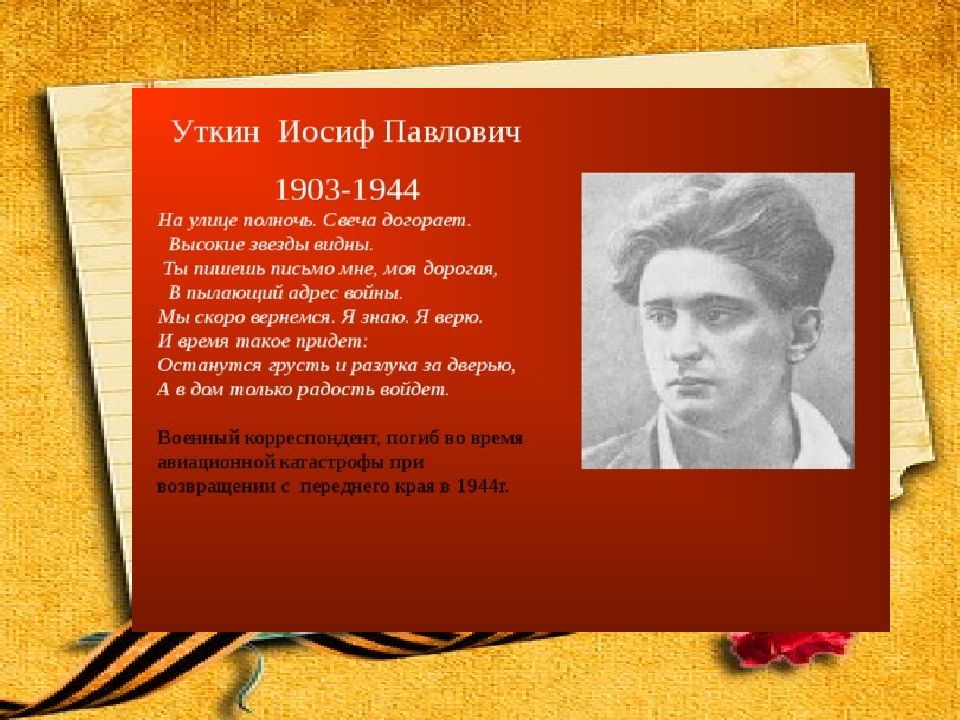

Слайд 20

Одические стихи, выразившие гнев и ненависть советского народа, были присягой верности Отчизне, залогом победы, били по врагу прямой наводкой. 23 июня 1941 года появилось стихотворение А.Суркова «Присягаем победой»: В нашу дверь постучался прикладом непрошеный гость. Над Отчизной дыханье грозы пронеслось. Слушай, Родина! В грозное время войны Присягают победой твои боевые сыны.

Слайд 21

Сражающемуся народу в равной мере были нужны и гневные строки ненависти, и задушевные стихи о любви и верности. Вот почему широкой популярностью пользовались стихотворения К.Симонова «Убей его!», Связь с домом, уверенность, что ты защищаешь свою семью, что тебя ждут, давала силы воевать и верить в победу. Популярным было стихотворение К. Симонова «Жди меня» гневное стихотворение А.Прокофьева «Товарищ, ты видел…», его поэма «Россия», исполненная любви к Родине. Часто оба эти мотива сливаются воедино, обретая большую эмоциональную силу.

Слайд 22

Сильное впечатление произвело на читателей стихотворение 1941 года, посвященное другу Симонова, поэту Алексею Суркову “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины” Стихотворение передает боль, горечь, стыд бойцов, вынужденных отступать. И здесь звучит лейтмотив: “Мы вас подождем”. “Усталые женщины”, “деревни, деревни, деревни с погостами” – родные, оставляемые в беде, родные, которые молятся “за в бога не верящих внуков своих”. И хотя стихотворение об отступлении, вера в то, что это не навсегда, очень сильна, невозможно оставить на растерзание врагам родную землю. Досада, злость, яростное желание отмщения в стихотворении Симонова “ Убей!”. По прошествии лет мы можем ужаснуться такому постоянно повторяющемуся призыву, но без этой жажды отомстить возможна ли была победа?

Слайд 23: убитое поколение»

большая группа талантливых молодых людей, они называли себя тогда поколением сорокового года, потом, после войны, в критике они фигурировали уже как фронтовое поколение, а Василь Быков назвал его «убитым поколением» —оно понесло на войне самые большие потери. Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Николай Майоров, Илья Лапшин, Всеволод Багрицкий, Борис Смоленский — все они сложили головы в боях. Их стихи были опубликованы лишь в послевоенные, точнее, уже в «оттепельные» годы, обнаружив свой глубокий, но не востребованный в предвоенные времена смысл.

Слайд 24

Молодые поэты ушли на войну, многие из них не вернулись. Остались талантливые стихи, обещания яркой творческой жизни, которая оборвалась на фронте. Уже на третий день войны была создана песня, ставшая символом единства народа в борьбе с врагом, – "Священная война" на стихи Василия Лебедева-Кумача.

Слайд 25

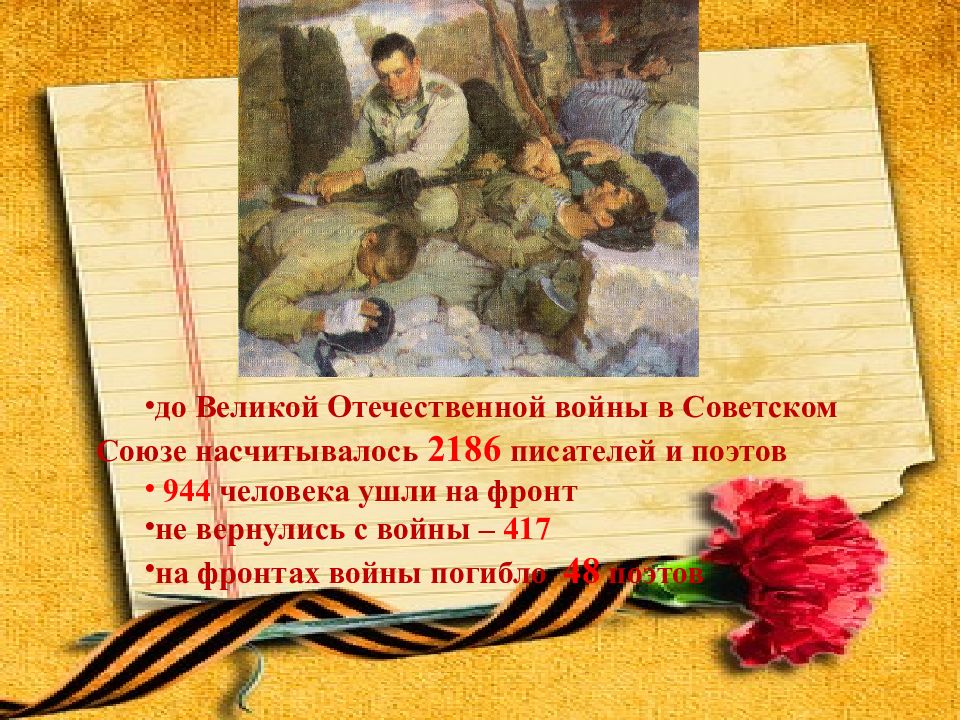

Остро чувствовали эту ответственность и писатели: 941 из них ушел на фронт, 417 не вернулись. На фронте они были не только военными корреспондентами, они были рабочими войны: артиллеристами, танкистами, пехотинцами, летчиками, моряками. Умирали от голода в блокадном Ленинграде, от ран – в военных госпиталях. Поэзия обращалась к душе каждого человека, передавала его мысли, чувства, переживания, страдания, вселяла веру и надежду. Поэзия не боялась правды, даже горькой и жестокой.

Слайд 26

Образ России в ее единстве – в лирических стихотворениях, в песнях на стихи Михаила Исаковского: “Катюша”, написанная еще в 30-е годы и по-новому зазвучавшая в годы войны, “До свиданья, города и хаты”, “Ох, туманы мои, растуманы ”, “В лесу прифронтовом”, “Огонек” Поэт передал всеобщее чувство – желание сберечь родную землю, свое гнездо. Это чувство обыкновенного человека, понятное всем и близкое каждому. Это чувство объединяло разных людей, разных поэтов, независимо от их отношений с властями. Главным было стремление сохранить и охранить Родину. Вспомним стихотворение Анны Ахматовой “Мужество”, в котором символом родины выступает “русская речь, великое русское слово”.

Слайд 27

Война изображается не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность, просто как жизнь, пусть неимоверно тяжелая. Поэзия военных лет уловила самую суть развернувшейся войны: “Бой идет святой и правый, // Смертный бой не ради славы, // Ради жизни на земле” (А. Твардовский).

Слайд 29: Поэмы

Годы Великой Отечественной войны стали для поэмы плодотворным периодом. Воплощение коренных социально–нравственных, гуманистических идеалов борющегося народа с позиций углубленного историзма и народности мы находим в таком крупном эпическом жанре, как поэма В поэме как жанре синтетическом есть и быт, и панорамная картина эпохи, выписанная со всеми конкретными деталями – от морщинок и рябинок на лице человека до знаменитых ватников и теплушек, индивидуальная человеческая судьба и раздумья о большой истории, о судьбах страны и планеты в середине двадцатого столетья.

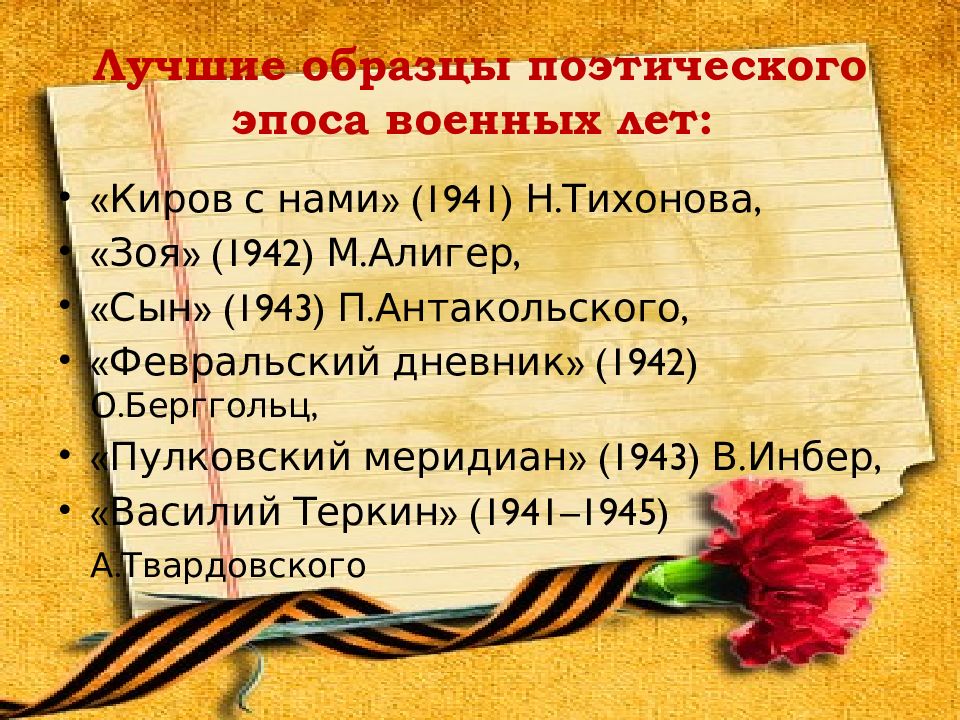

Слайд 30: Лучшие образцы поэтического эпоса военных лет:

«Киров с нами» (1941) Н.Тихонова, «Зоя» (1942) М.Алигер, «Сын» (1943) П.Антакольского, «Февральский дневник» (1942) О.Берггольц, « Пулковский меридиан» (1943) В.Инбер, «Василий Теркин» (1941–1945) А.Твардовского

Слайд 32

Пьесы, появившиеся в самом начале войны и созданные еще на волне довоенных настроений, оказались далекими от трагической обстановки первых месяцев тяжелых боев. Потребовалось время, чтобы художники смогли осознать свершившееся, верно его оценить и по–новому осветить. Переломным этапом в драматургии стал 1942 год. В годы войны создавались пьесы о героическом тыле, о беспримерном трудовом энтузиазме миллионов, без которого немыслимы были бы победы на фронтах

Слайд 33: Драма Л.Леонова «Нашествие»

Действие пьесы происходит в квартире доктора Таланова. Неожиданно для всех из заключения возвращается сын Таланова Федор. Почти одновременно в город вступают немцы. А вместе с ними появляется бывший владелец дома, в котором живут Талановы, купец Фаюнин, ставший вскоре городским головой. От сцены к сцене нарастает напряженность действия. Честный русский интеллигент врач Таланов не мыслит своей жизни в стороне от борьбы. Рядом с ним его жена, Анна Павловна, и дочь Ольга. Не стоит вопрос о необходимости борьбы в тылу врага и для председателя горсовета Колесникова: он возглавляет партизанский отряд. Пьеса была поставлена в Московском Малом театре (1942 )

Слайд 34: К.Симонов «Русские люди» (1942)

Действие в пьесе развертывается осенью 1941 года на Южном фронте. В фокусе авторского внимания как события в отряде Сафонова, находящегося неподалеку от города, так и ситуация в самом городе, где хозяйничают оккупанты. « Русские люди» – пьеса о мужестве и стойкости простых людей, владевших до войны очень мирными профессиями: шофере Сафонове, его матери Марфе Петровне, девятнадцатилетней Вале Анощенко, возившей председателя горсовета, фельдшере Глобе. Им бы строить дома, учить детей, творить прекрасное, любить, но жестокое слово «война» развеяло все надежды. Люди берут винтовки, надевают шинели, идут в бой. Драматург изображает войну во всем ее суровом и грозном обличье, он не боится показать жесточайшие испытания, смерть защитников Отечества. Пьеса «Русские люди» уже летом 1942 года, в тяжелейшую пору войны, была поставлена на сцене ряда театров

Слайд 35: Сатирическая пьеса А.Корнейчука «Фронт» (1942)

Сатирическим замыслом пьесы продиктован уже сам выбор фамилий персонажей. Вот редактор фронтовой газеты Тихий – трусливый, безынициативный, робкий человек. Вместо того чтобы поддерживать нужные хорошие начинания, он, напуганный грубым окриком командующего фронта Горлова, лепечет: «Виноват, товарищ командующий. Учтем, выправим, постараемся». Образ Горлова создан средствами комического – от иронии до сарказма. Пользуясь своим положением, он преимущественно смеется над другими, хотя при этом, выписанный красками сатирического памфлета, сам предстает в трагическом виде. Корнейчук изнутри, посредством мнимозначительных афоризмов и горловской иронии над всеми, кто противостоит командующему фронтом, раскрывает консерватизм Горлова, его нежелание ориентироваться в обстановке, неумение руководить. Насмешки Горлова над окружающими – средство саморазоблачения персонажа. В пьесе Корнейчука – смех над смехом Горлова – особый сатирический способ раскрытия типических черт характера. Пьеса «Фронт» вызвала живой отклик в армии и в тылу. О ней упоминают в своих мемуарах и военачальники. В конце 1942 года премьеры спектакля «Фронт», прошли во многих театрах страны.

Слайд 36: Роль литературы в годы войны

Писатели военных лет владели всеми родами литературного оружия: лирикой и сатирой, эпосом и драмой. В годы войны самым действенным стало слово поэтов–лириков и писателей–публицистов. По словам Алексея Николаевича Толстого, «литература в дни войны становится истинно народным искусством, голосом героической души народа». Авторы выстрадали написанное и рисковали жизнью, чтобы передать эту боль потомкам, в руках которых должен был быть мир завтрашнего дня.

Слайд 37

до Великой Отечественной войны в Советском Союзе насчитывалось 2186 писателей и поэтов 944 человека ушли на фронт не вернулись с войны – 417 на фронтах войны погибло 48 поэтов

Слайд 44

Итак, с самого начала войны советские писатели почувствовали себя мобилизованными и призванными. «Каждый советский писатель готов все свои силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной народной войны против врагов нашей Родины!» — эти слова прозвучали на митинге в первый день войны и были оправданы делом и жизнью.

Последний слайд презентации: Литература в годы Великой Отечественной войны

Богатый гражданский опыт литературы периода Великой Отечественной войны оказал заметное влияние на последующее развитие литературы. Это выразилось в послевоенной литературе не только в том, что художники слова постоянно обращались к теме Великой Отечественной войны, раскрывая всё новые и новые аспекты, возвращая из небытия имена неизвестных героев, освещая множество героических событий, сохранившихся в народной памяти, но и более широко.