Слайд 2

Задание 22 предлагает найти и определить средства языковой выразительности. За это задание можно получить 2 балла. Для этого нужно знать значения терминов. Тропы — это слова и выражения, использованные авторами текстов в переносном значении. Это лексические средства художественной выразительности. Например, метафора, метонимия, синекдоха, синонимы и др. Также в текстах встречаются фигуры речи, то есть синтаксические средства, делающие речь выразительной. Это, к примеру, парцелляция, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, эллипсис, однородные члены предложения, инверсия и др. Значение терминов нужно понять, сами термины запомнить.

Слайд 3

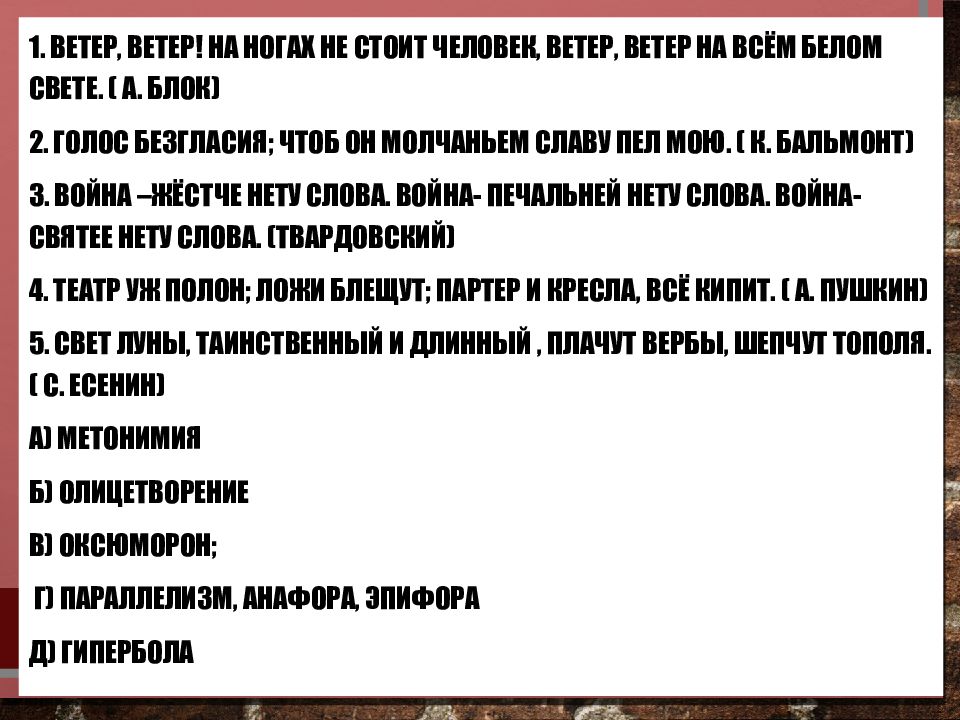

а ) метонимия б) олицетворение в) оксюморон ; г) параллелизм, анафора, эпифора д ) гипербола

Слайд 9

1. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек, Ветер, ветер На всём белом свете. ( А. Блок) 2. Голос безгласия ; Чтоб он молчаньем Славу пел мою. ( К. Бальмонт) 3. Война –жёстче нету слова. Война- печальней нету слова. Война- святее нету слова. (Твардовский) 4. Театр уж полон; ложи блещут; Партер и кресла, всё кипит. ( А. Пушкин) 5. Свет луны, таинственный и длинный, Плачут вербы, шепчут тополя. ( С. Есенин) а) метонимия б) олицетворение в) оксюморон; г) параллелизм, анафора, эпифора д) гипербола

Слайд 15

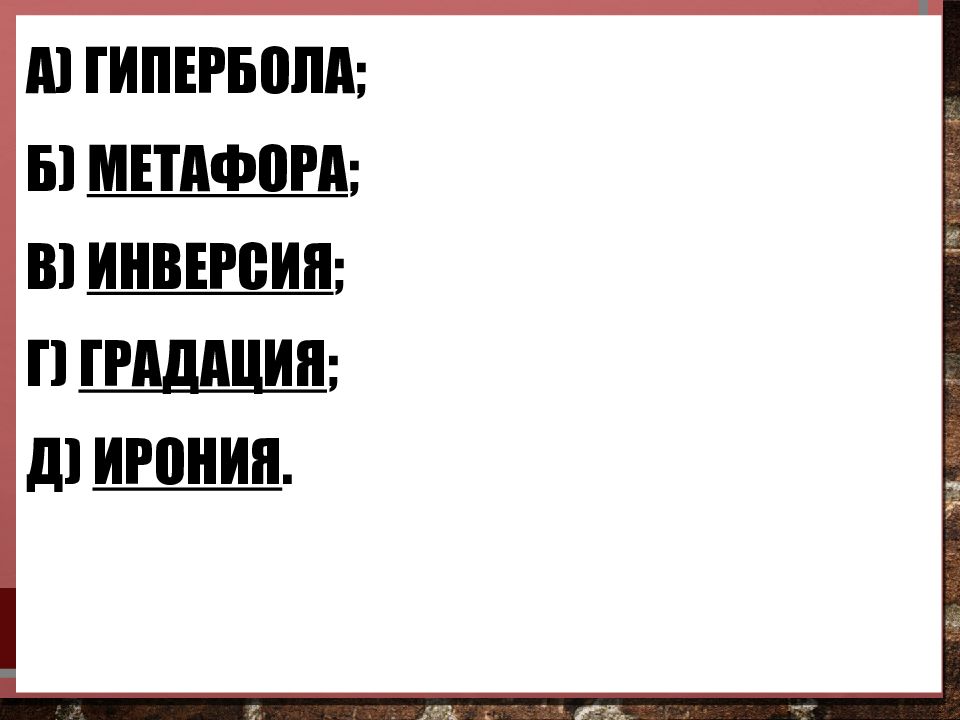

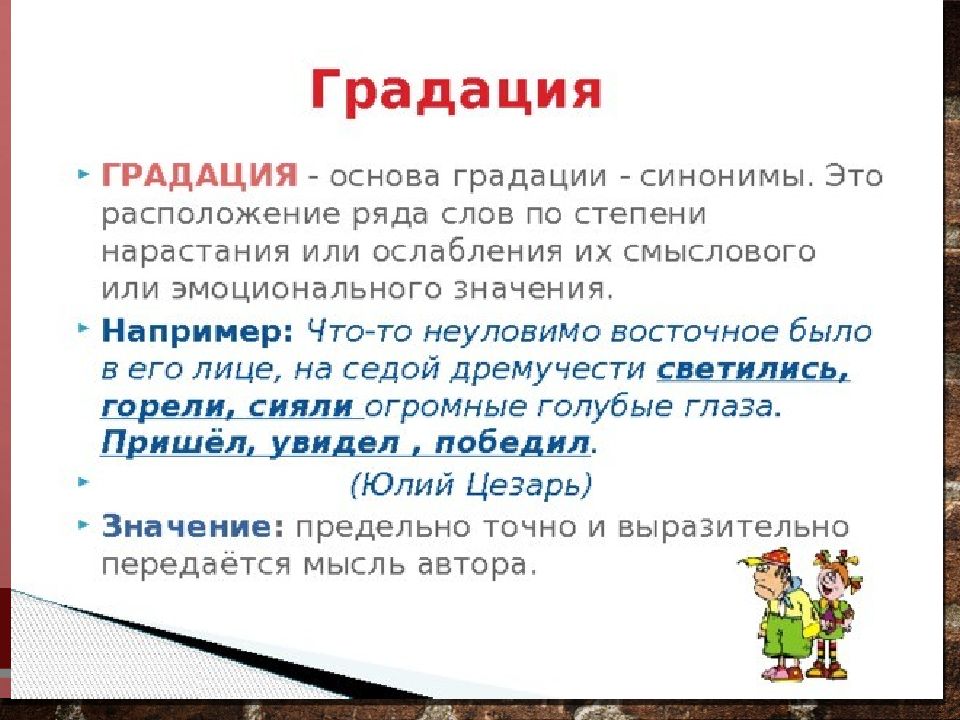

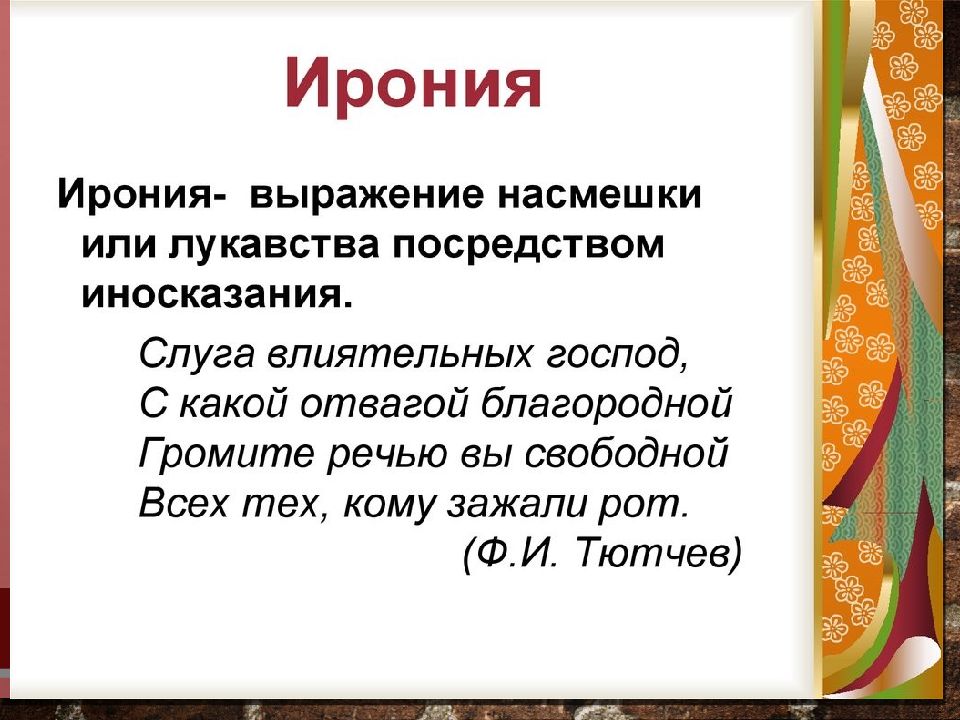

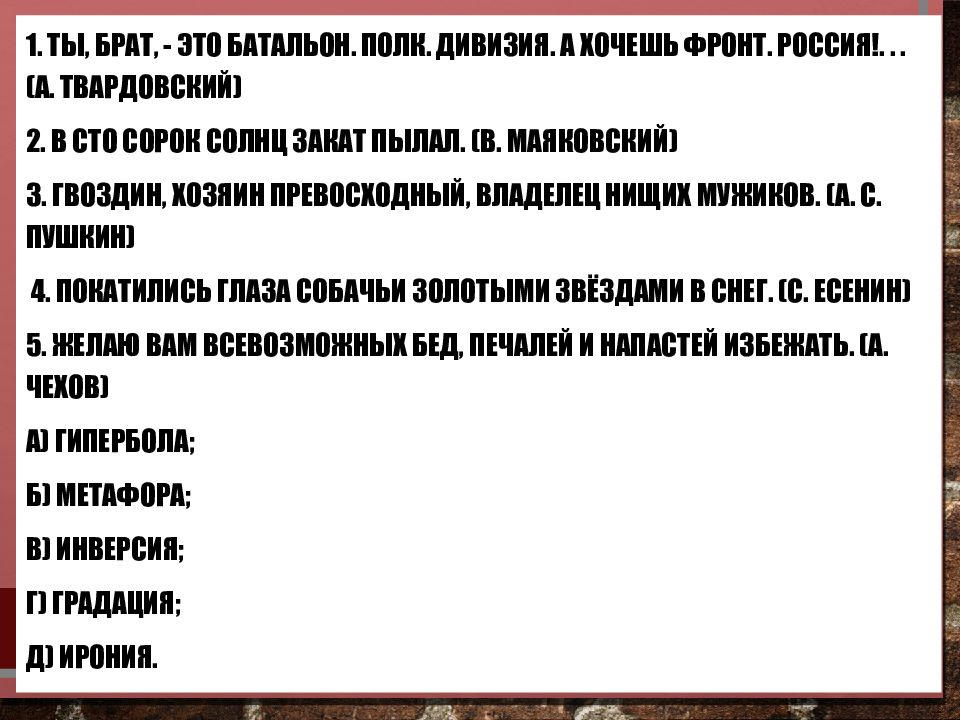

1. Ты, брат, - это батальон. Полк. Дивизия. А хочешь Фронт. Россия!... (А. Твардовский) 2. В сто сорок солнц закат пылал. (В. Маяковский) 3. Гвоздин, хозяин превосходный, Владелец нищих мужиков. (А. С. Пушкин) 4. Покатились глаза собачьи Золотыми звёздами в снег. (С. Есенин) 5. Желаю вам всевозможных бед, печалей и напастей избежать. (А. Чехов) а) Гипербола; б) Метафора; в) Инверсия; г) Градация; д) Ирония.

Слайд 16

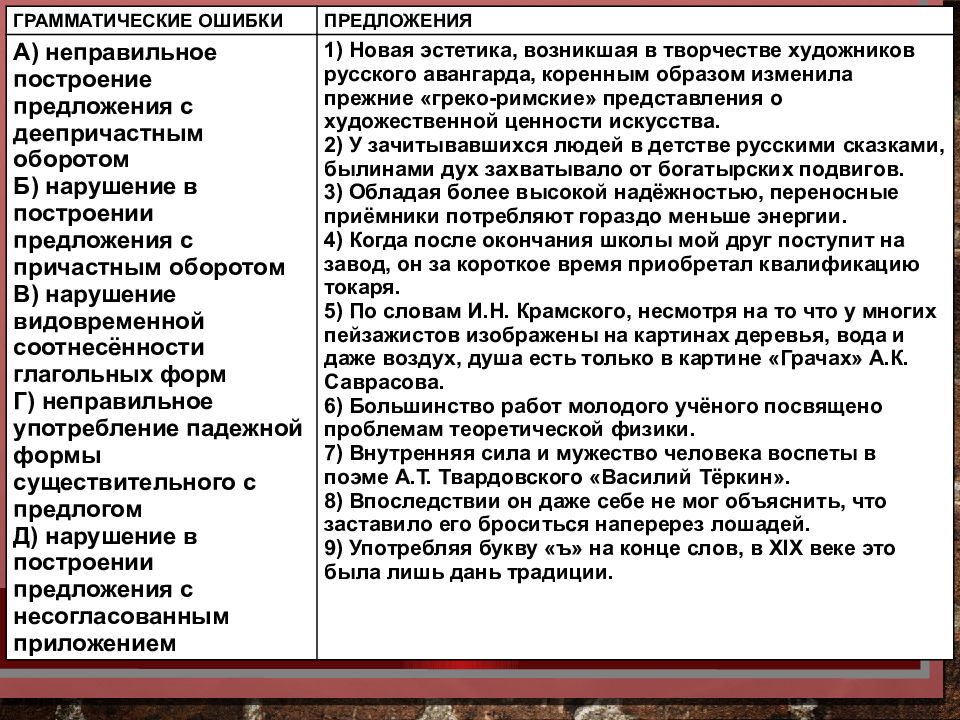

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом В) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 1) Новая эстетика, возникшая в творчестве художников русского авангарда, коренным образом изменила прежние «греко-римские» представления о художественной ценности искусства. 2) У зачитывавшихся людей в детстве русскими сказками, былинами дух захватывало от богатырских подвигов. 3) Обладая более высокой надёжностью, переносные приёмники потребляют гораздо меньше энергии. 4) Когда после окончания школы мой друг поступит на завод, он за короткое время приобретал квалификацию токаря. 5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то что у многих пейзажистов изображены на картинах деревья, вода и даже воздух, душа есть только в картине «Грачах» А.К. Саврасова. 6) Большинство работ молодого учёного посвящено проблемам теоретической физики. 7) Внутренняя сила и мужество человека воспеты в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 8) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, что заставило его броситься наперерез лошадей. 9) Употребляя букву «ъ» на конце слов, в XIX веке это была лишь дань традиции.

Слайд 17

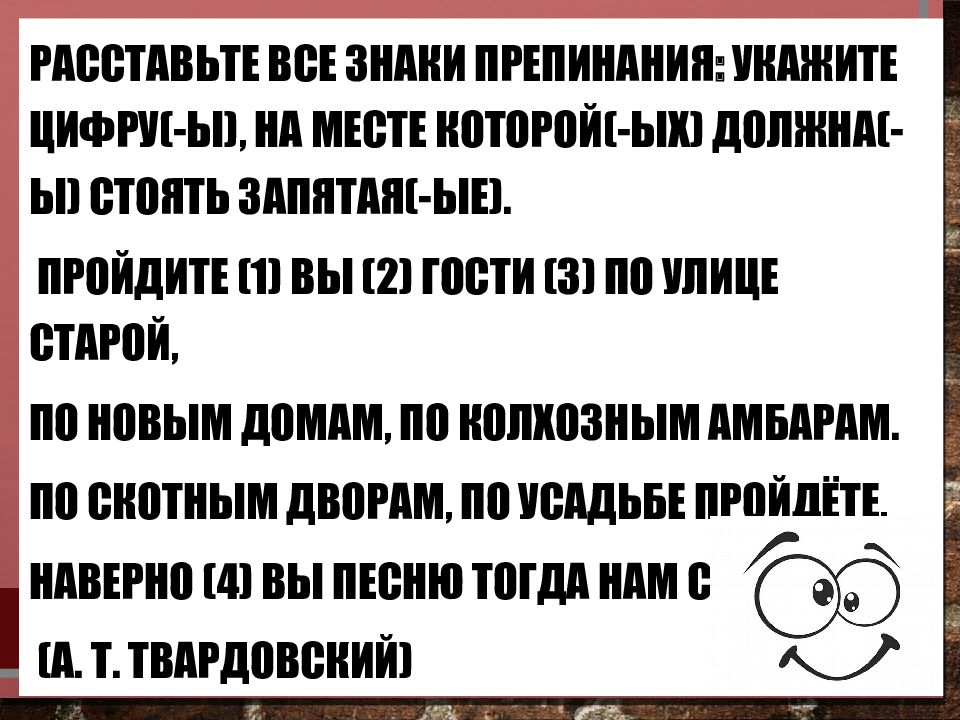

Расставьте все знаки препинания : укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(- ые ). Пройдите (1) вы (2) гости (3) по улице старой, По новым домам, по колхозным амбарам. По скотным дворам, по усадьбе пройдёте, Наверно (4) вы песню тогда нам споёте. (А. Т. Твардовский)

Слайд 18

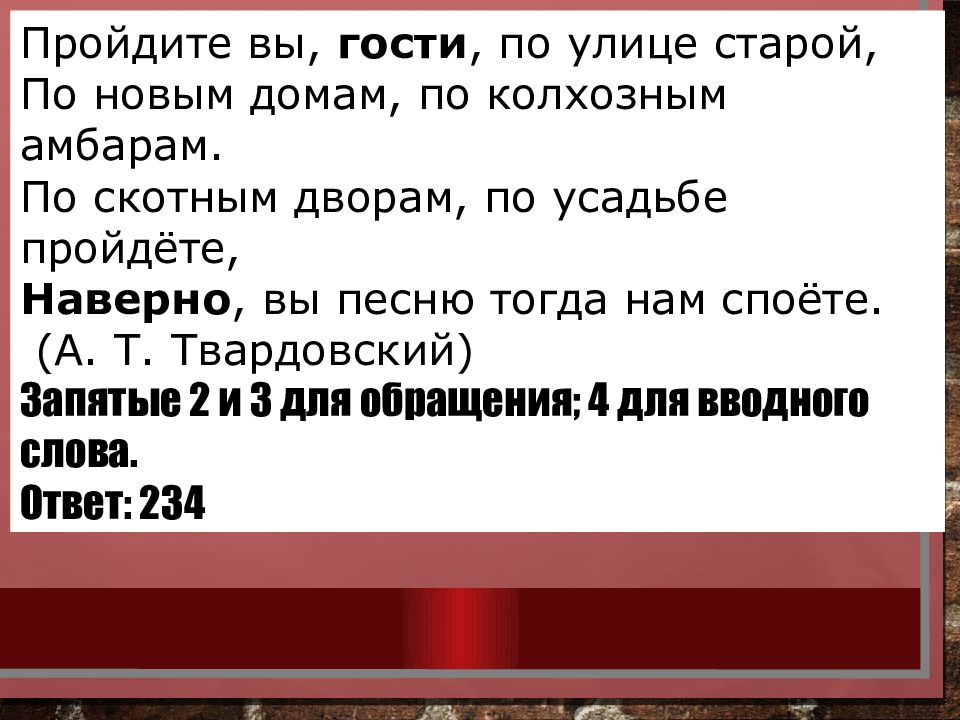

Пройдите вы, гости, по улице старой, По новым домам, по колхозным амбарам. По скотным дворам, по усадьбе пройдёте, Наверно, вы песню тогда нам споёте. (А. Т. Твардовский) Запятые 2 и 3 для обращения; 4 для вводного слова. Ответ: 234

Слайд 19

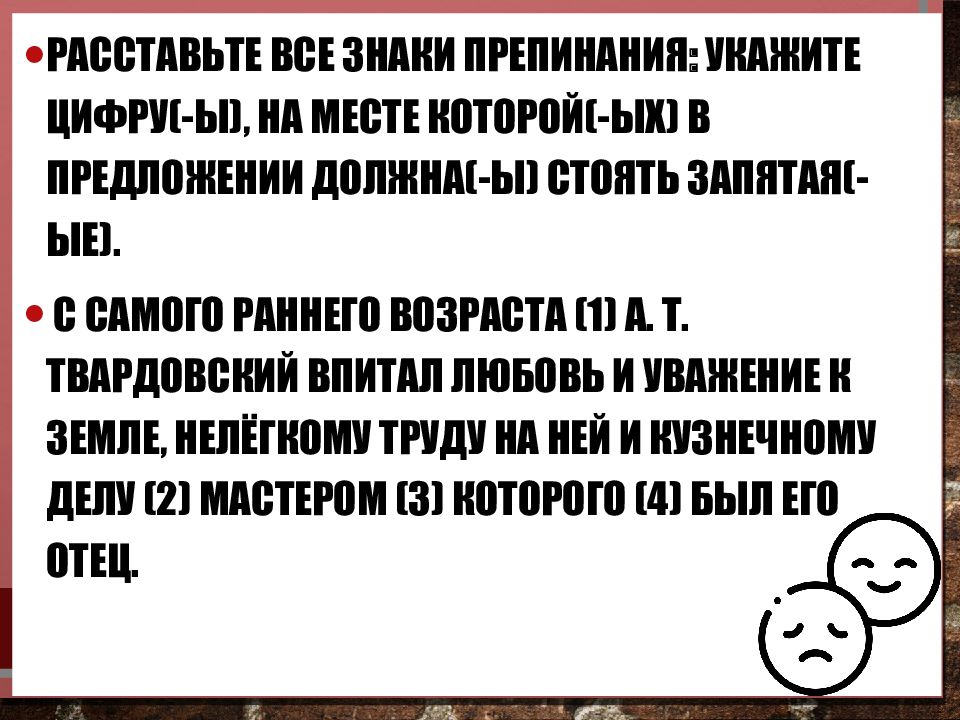

Расставьте все знаки препинания : укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(- ые ). С самого раннего возраста (1) А. Т. Твардовский впитал любовь и уважение к земле, нелёгкому труду на ней и кузнечному делу (2) мастером (3) которого (4) был его отец.

Слайд 20

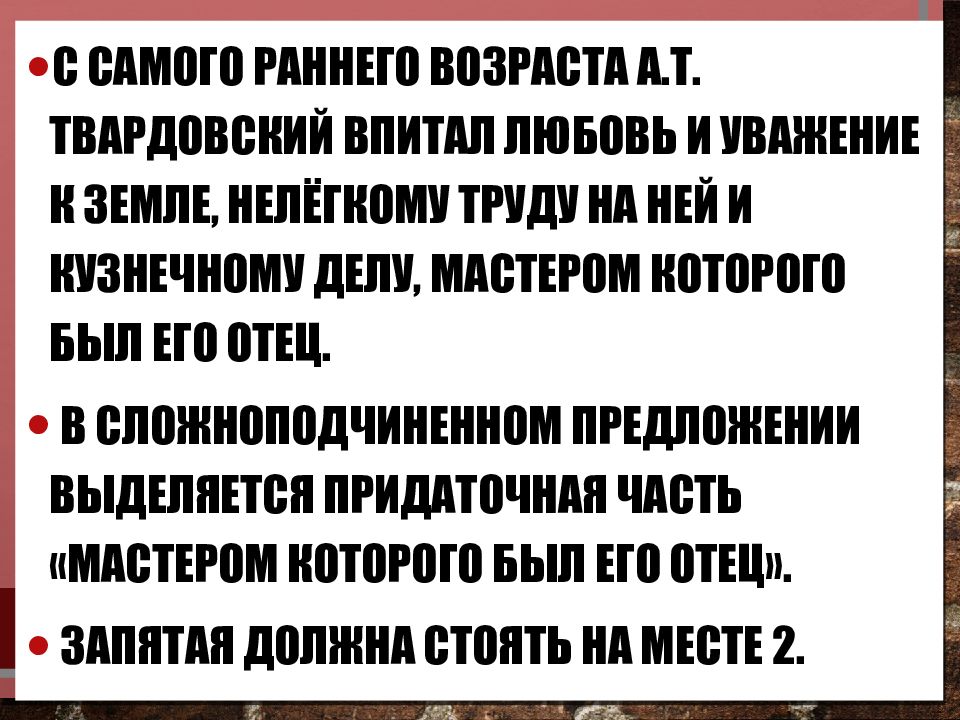

С самого раннего возраста А.Т. Твардовский впитал любовь и уважение к земле, нелёгкому труду на ней и кузнечному делу, мастером которого был его отец. В сложноподчиненном предложении выделяется придаточная часть «мастером которого был его отец». Запятая должна стоять на месте 2.

Слайд 21

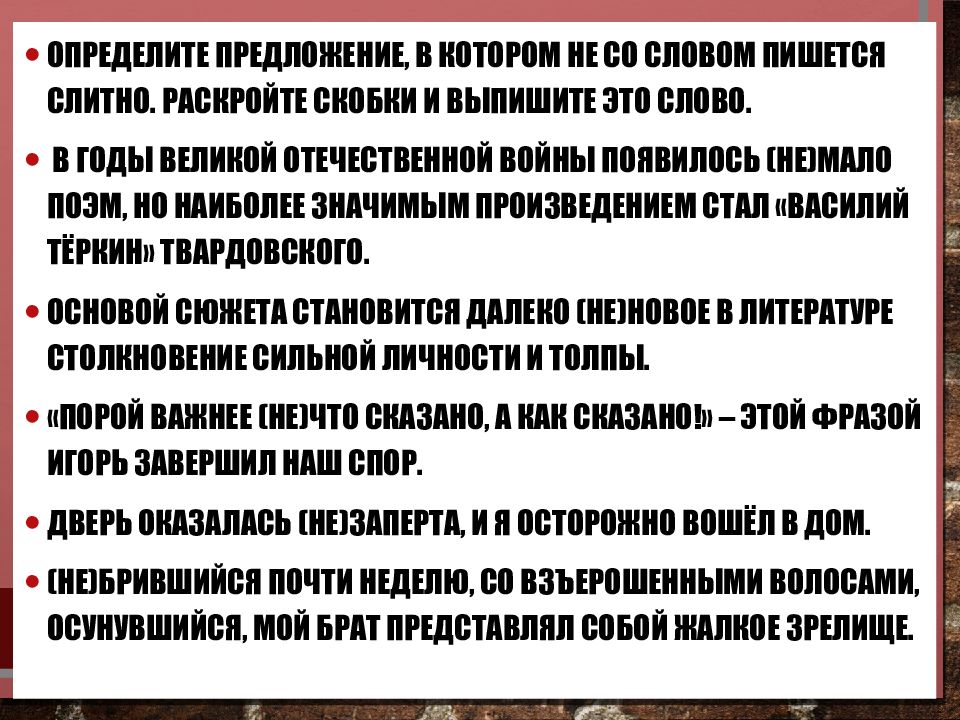

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. В годы Великой Отечественной войны появилось (НЕ)МАЛО поэм, но наиболее значимым произведением стал «Василий Тёркин» Твардовского. Основой сюжета становится далеко (НЕ)НОВОЕ в литературе столкновение сильной личности и толпы. «Порой важнее (НЕ)ЧТО сказано, а как сказано!» – этой фразой Игорь завершил наш спор. Дверь оказалась (НЕ)ЗАПЕРТА, и я осторожно вошёл в дом. (НЕ)БРИВШИЙСЯ почти неделю, со взъерошенными волосами, осунувшийся, мой брат представлял собой жалкое зрелище.

Слайд 22

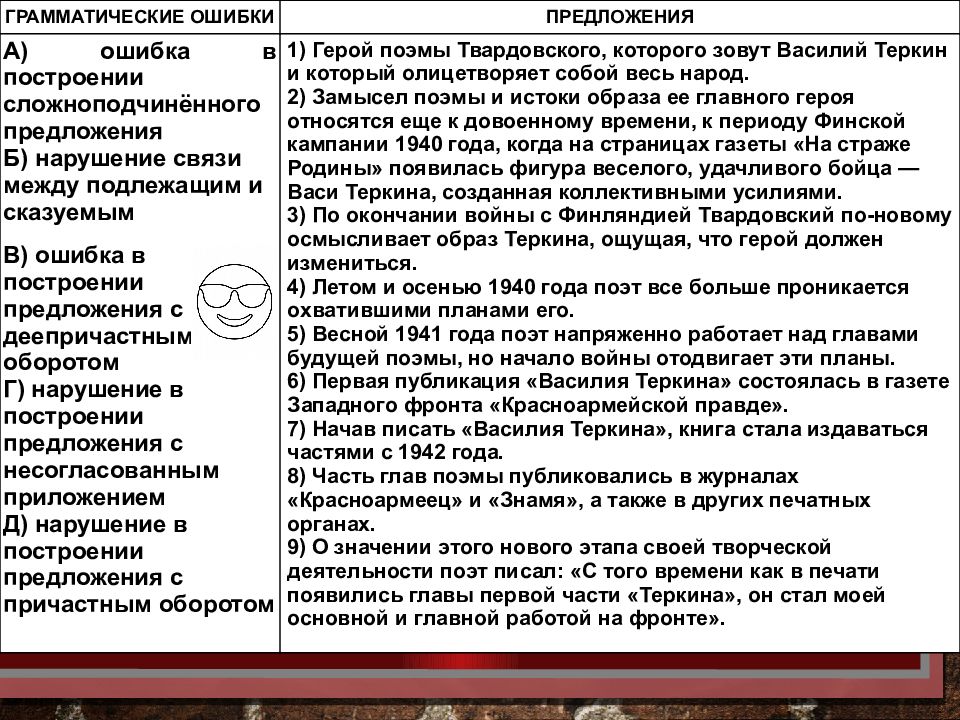

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) ошибка в построении сложноподчинённого предложения Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 1) Герой поэмы Твардовского, которого зовут Василий Теркин и который олицетворяет собой весь народ. 2) Замысел поэмы и истоки образа ее главного героя относятся еще к довоенному времени, к периоду Финской кампании 1940 года, когда на страницах газеты «На страже Родины» появилась фигура веселого, удачливого бойца — Васи Теркина, созданная коллективными усилиями. 3) По окончании войны с Финляндией Твардовский по-новому осмысливает образ Теркина, ощущая, что герой должен измениться. 4) Летом и осенью 1940 года поэт все больше проникается охватившими планами его. 5) Весной 1941 года поэт напряженно работает над главами будущей поэмы, но начало войны отодвигает эти планы. 6) Первая публикация «Василия Теркина» состоялась в газете Западного фронта «Красноармейской правде». 7) Начав писать «Василия Теркина», книга стала издаваться частями с 1942 года. 8) Часть глав поэмы публиковались в журналах «Красноармеец» и «Знамя», а также в других печатных органах. 9) О значении этого нового этапа своей творческой деятельности поэт писал: «С того времени как в печати появились главы первой части «Теркина», он стал моей основной и главной работой на фронте».

Слайд 23

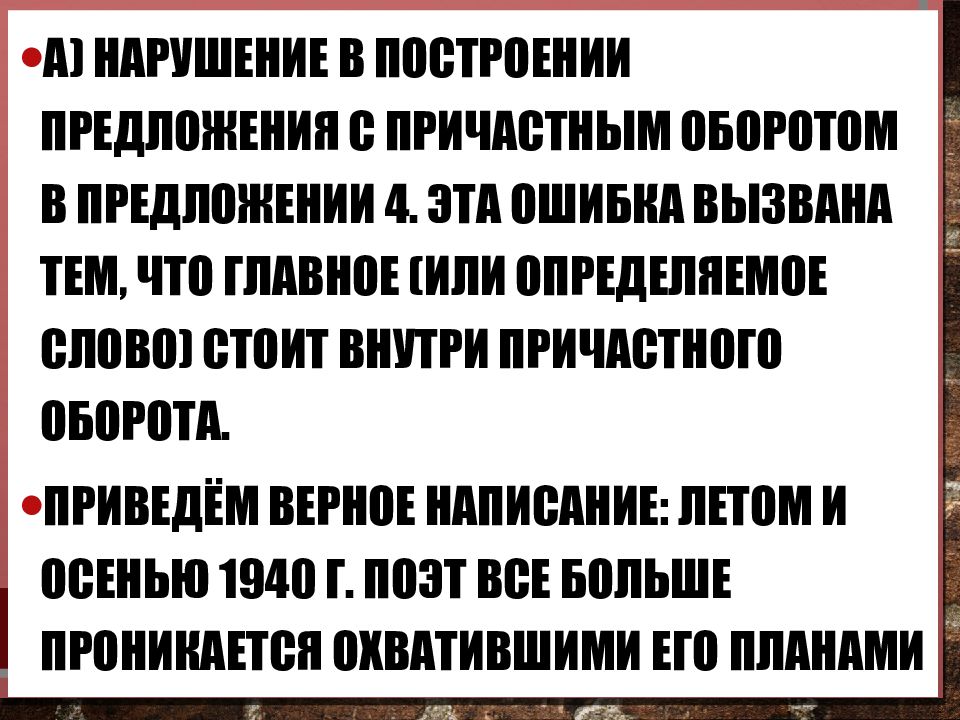

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом в предложении 4. Эта ошибка вызвана тем, что главное (или определяемое слово) стоит внутри причастного оборота. Приведём верное написание: Летом и осенью 1940 г. поэт все больше проникается охватившими его планами

Слайд 24

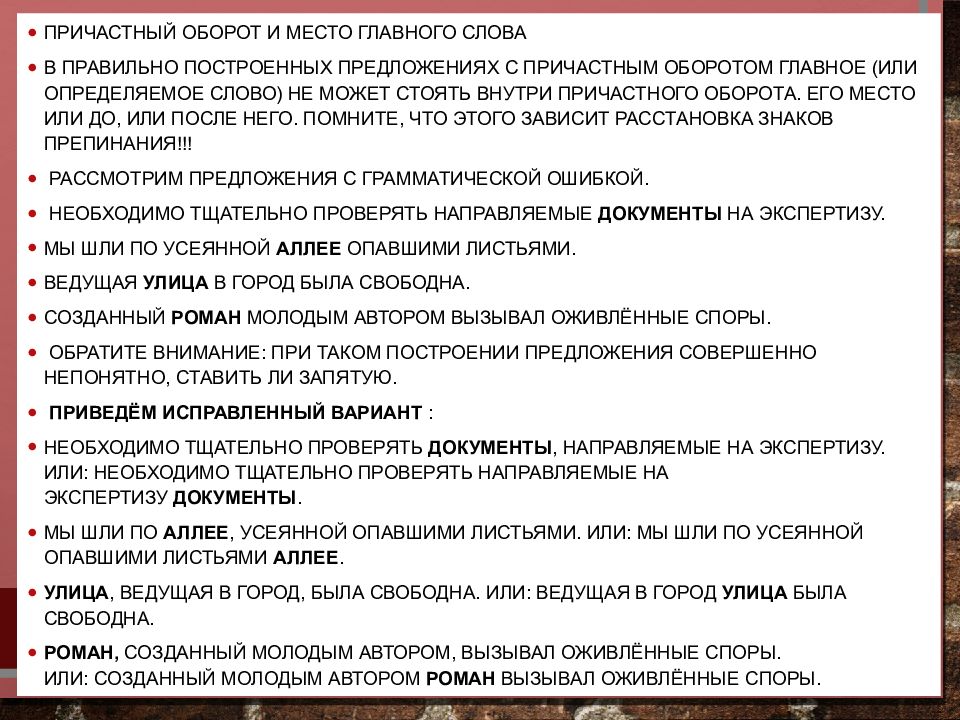

Причастный оборот и место главного слова В правильно построенных предложениях с причастным оборотом главное (или определяемое слово) не может стоять внутри причастного оборота. Его место или до, или после него. Помните, что этого зависит расстановка знаков препинания!!! Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой. Необходимо тщательно проверять направляемые документы на экспертизу. Мы шли по усеянной аллее опавшими листьями. Ведущая улица в город была свободна. Созданный роман молодым автором вызывал оживлённые споры. Обратите внимание: при таком построении предложения совершенно непонятно, ставить ли запятую. Приведём исправленный вариант : Необходимо тщательно проверять документы, направляемые на экспертизу. Или: Необходимо тщательно проверять направляемые на экспертизу документы. Мы шли по аллее, усеянной опавшими листьями. Или: Мы шли по усеянной опавшими листьями аллее. Улица, ведущая в город, была свободна. Или: Ведущая в город улица была свободна. Роман, созданный молодым автором, вызывал оживлённые споры. Или: Созданный молодым автором роман вызывал оживлённые споры.

Слайд 25

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым в предложении 8 состоит в том, что при подлежащем, выраженном словосочетанием «часть глав» сказуемое должно стоять в единственном числе. Пассивная форма сказуемого «публиковались» указывает на то, что главы сами ничего не делают, да и не могут делать. Приведём верное написание: Часть глав поэмы публиковалАсь в журналах «Красноармеец» и «Знамя», а также в других печатных органах.

Слайд 26

Существительные БОЛЬШИНСТВО, МЕНЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, РЯД, ЧАСТЬ, несмотря на грамматическую форму единственного числа, обозначают не один предмет, а много, и поэтому сказуемое может принимать не только форму единственного числа, но и множественного. Например: На этом-то пруде... выводилось и держалось бесчисленное множество уток ; Множество рук стучат во все окна с улицы, и кто-то ломится в дверь. Какой же из форм отдать предпочтение? Подлежащее, имеющее в своём составе собирательные существительные БОЛЬШИНСТВО, МЕНЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, РЯД, ЧАСТЬ требует постановки сказуемого только в форму единственного числа, если : а) от собирательного существительного нет зависимых слов Часть ушлА в отпуск, а часть осталАсь ; множество разбежалОсь, меньшинство осталОсь б) у собирательного существительного есть зависимое слово единственного числа Большинство коллектива проголосовалО за проведение репетиции.Часть класса всталА на сторону девушки. Большинство группы вернулОсь в занятиям. При подлежащем, имеющем в своём составе слова БОЛЬШИНСТВО, МЕНЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, РЯД, ЧАСТЬ можно поставить сказуемое как в форму множественного числа, так и множественного, если при существительном есть зависимое слово во множественном числе: Большинство студентов сдалИ зачёт; ряд участников продемонстрировалИ отличные знания. Часть книг была закупленА для библиотеки; ряд объектов сдаН раньше срока Множественное число сказуемого в подобных конструкциях обычно указывает на активность действующих лиц.

Слайд 27

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом в предложении 7 состоит в том, что действие, обозначенное деепричастием «начав», соотносится со сказуемым «стала издаваться», но книга сама не может начать писать. Нужно полностью перестроить предложение. Предложение можно перестроить так: Поэма А. Твардовского, над которой он начал работать в начале войны, стала издаваться частями с 1942 года.

Слайд 28

Деепричастие и глагольное сказуемое, выраженное глаголом без постфикса - ся Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой. Поскользнувшись на льду, меня подхватил оказавшийся рядом парень. Проходя под домом, на меня чуть не свалилась сосулька. В каждом из предложений действующих лиц было два: в первом кто-то поскользнулся и кто-то подхватил; во втором: кто-то проходил и кто-то чуть не свалился. Но из-за ошибки в построении получается, что парень подхватил, поскользнувшись; сосулька чуть не свалилась, проходя. При таком построении деепричастие ошибочно отнесено к одному действующему лицу, а сказуемое — к другому, что нарушает основное правило. Чтобы избежать ошибки, нужно следить за тем,чтобы деепричастие и сказуемое относились к одному лицу. Приведём варианты исправленных предложений: Когда я поскользнулась на льду, меня подхватил оказавшийся рядом парень. Когда я проходил(а) под домом, на меня чуть не свалилась сосулька.

Слайд 29

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением в предложении 6. Название газеты, имя собственное, ставится в именительном падеже, если оно является приложением, то есть вторым названием. Первое название—газета. Приведём верное написание: Первая публикация «Василия Теркина» состоялась в газете Западного фронта « КрасноармейскАЯ правдА »

Слайд 30

Имена собственные—названия, употребленные в переносном смысле (на письме заключенные в кавычки), всегда являются приложениями, если относятся к определяемому слову, и стоят в форме именительного падежа, независимо от падежной формы определяемого слова. Например: В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков (Кат.); Во время испытания танкера «Ленинград» судостроители спустили на воду еще одно такое же судно - «Клайпеда». Именно такой тип приложений присутствует в заданиях ЕГЭ. Обратите внимание: как только из предложения «уходит» ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ слово (то есть книга, журнал, картина, пьеса, статья, автомобиль, пароход и так далее), ИМЯ СОБСТВЕННОЕ перестаёт быть приложением, сравните: история романа «Евгений Онегин»—история создания «Евгения Онегина»; Малевич выполнил несколько копий «Черного квадрата»—Картина Казимира Малевича «Чёрный квадрат» создана в 1915 году.

Последний слайд презентации: Литературный язык и язык художественной литературы

Д) неправильное построение сложноподчинённого предложения в предложении 1 состоит в том, что при попытке создать СПП с однородными придаточными потерялось продолжение главной части. При этом можно (и нужно) было избежать повтора слова «который». Приведём вариант написания: Герой поэмы Твардовского — Василий Теркин — олицетворяет собой весь народ