Первый слайд презентации: Лунные пилотируемые экспедиции

Асетров Иван, группа 186

Слайд 2

Эпоха изучения единственного естественного спутника Земли Луны космическими средствами началась 2 января 1959 года, когда в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-1" – первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Сблизившись с Луной 4 января, станция прошла от нее на расстоянии около 6000 километров и стала первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры "Луны-1" были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. Также с помощью станции было установлено отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и радиационных поясов вокруг нее. Следующая станция "Луна-2" стартовала 12 сентября 1959 года. Успешно выполнив программу научных исследований, она достигла лунной поверхности 14 сентября, врезавшись в нее со скоростью 3,3 километра в секунду. Впервые в истории был осуществлен космический полет с Земли на другое небесное тело. Исследования, проведенные "Луной-2" подтвердили данные о том, что Луна не имеет заметного магнитного поля, что вокруг нее нет радиационных поясов.

Слайд 3

4 октября 1959 года была запущена АМС "Луна-3 ", которая сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Снимки, сделанные на расстоянии 60-70 тысяч километров от лунной поверхности и переданные по радиоканалу на Землю, дали первые представления о большей части этой стороны Луны. Изучение естественного спутника Земли впоследствии было продолжено с помощью советских автоматических станций серии "Зонд" и "Луна", а также американских – серии "Пионер" ( Pioneer ) и "Рейнджер" ( Ranger ). В результате проведенных научных исследований была получена ценная научная информация, в частности, она позволила советским ученым составить первую полную карту и первый глобус Луны. Качественно новый этап в изучении природы Луны начался 3 февраля 1966 года, когда станция "Луна-9", запущенная 31 января, впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Луны.

Слайд 4

Станция передала на Землю первую в мире телепанораму лунной поверхности в районе посадки, а также произвела измерения интенсивности радиации, обусловленной воздействием космических лучей и излучением лунного грунта. По полученным снимкам были определены особенности микрорельефа поверхности Луны и, в частности, не обнаружено пыльного слоя значительной толщины. Продолжительность активного существования станции на поверхности Луны составила 75 часов. Эти исследования были продолжены автоматической станцией "Луна-13", запущенной 21 декабря 1966 года. Она совершила мягкую посадку 24 декабря вблизи западной окраины Океана Бурь в 400 километрах от места прилунения станции "Луна-9". С помощью аппаратуры "Луны-13" были проведены исследования физико-механических свойств лунного грунта. Кроме того, измерялся тепловой поток и корпускулярное излучение вблизи лунной поверхности. Со станцией "Луна-13" за трое суток было проведено восемь фототелевизионных сеансов связи. Ею были переданы три панорамы лунной поверхности, на которых хорошо просматривалось большое количество деталей.

Слайд 5

АМС "Луна 10", запущенная 31 марта 1966 года, 3 апреля вышла на орбиту вокруг Луны и стала ее первым искусственным спутником. На борту станции находился ряд научных приборов, которыми были выполнены исследования Луны и окололунного пространства. Впервые были получены данные об общем химическом составе естественного спутника Земли по характеру гамма-излучения ее поверхности. Анализ возмущений траектории станции позволил провести предварительное определение параметров гравитационного поля Луны. За время активного существования станция дважды пересекала "хвост" магнитосферы Земли, что было зафиксировано научными приборами. Связь со станцией поддерживалась до 30 мая. За 56 дней активного существования "Луна-10" совершила 460 оборотов вокруг Луны, было проведено 219 сеансов радиосвязи.

Слайд 6

Исследования Луны с орбит искусственных спутников были продолжены советскими станциями "Луна-11,-12,-14 и -15". Они дали возможность получить детальные снимки больших площадей видимой и невидимой с Земли сторон Луны, уточнить ее конфигурацию, определить аномалии ее гравитационного поля, изучить метеоритную и радиационную обстановку в окрестностях Луны, а также получить общие сведения селено химического характера. США с 1966 года по 1968 год вывели на орбиту вокруг Луны пять станций "Лунар-Орбитер" (Lunar Orbiter) и станцию "Эксплорер" (Explorer). Для посадки на Луну проводились в то же время запуски семи аппаратов "Сервейер" (Surveyor). Три последних аппарата этой серии ("Сервейер-5, -6 и -7") имели в составе научной аппаратуры прибор для определения содержания ряда химических элементов в веществе грунта поверхности Луны. Этим было положено начало измерению химического состава лунного грунта непосредственно на поверхности Луны.

Слайд 7

Задача возвращения из космоса на Землю научных лабораторий была решена в ходе полетов советских автоматических станций "Зонд-5" (сентябрь 1968 года) и "Зонд-6" (ноябрь 1968 года). Эти аппараты, совершив облет Луны и успешно выполнив программу намеченных научных экспериментов, благополучно возвратились на Землю, совершив посадку в заданных районах земного шара. Важную роль в изучении Луны сыграли пилотируемые полеты к Луне по американской программе "Аполлон", которым предшествовал целый ряд пилотируемых запусков на орбиты искусственных спутников Земли и Луны для отработки всех необходимых для выполнения этой задачи маневров.

Слайд 8

21 декабря 1968 года был запущен американский космический корабль "Аполлон-8" (Apollo 8) с тремя астронавтами на борту, который облетел 10 раз вокруг Луны и вернулся на Землю. Экипаж космического корабля "Аполлон-10", стартовавшего в мае 1969 год а и также совершившего облет Луны, во время полета отработал операции, связанные с обеспечением посадки на Луну и возвращением астронавтов на Землю. 20 июля 1969 года состоялась посадка на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США, запущенного 16 июля с мыса Кеннеди. В это время третий член экипажа оставался в орбитальном модуле. Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, сбор и доставку на Землю лунных образцов. 24 июля они вернулись на Землю.

Слайд 11

Впоследствии было проведено еще пять пилотируемых полетов кораблей "Аполлон" на Луну, во время которых на ней побывали еще 10 человек. Астронавты доставили на Землю несколько сотен килограммов образцов и провели на Луне ряд исследований: измерения теплового потока, магнитного поля, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра (потока частиц, приходящих от Солнца). Одновременно проводились исследования Луны советскими АМС "Луна". 24 сентября 1970 года была совершена первая автоматическая доставка на Землю лунного вещества станцией "Луна-16". Грунтозаборное устройство, впервые примененное на станции, осуществило бурение лунной поверхности на глубину 35 сантиметров, забор грунта и транспортировку образцов в контейнер возвращаемого аппарата.

Слайд 12

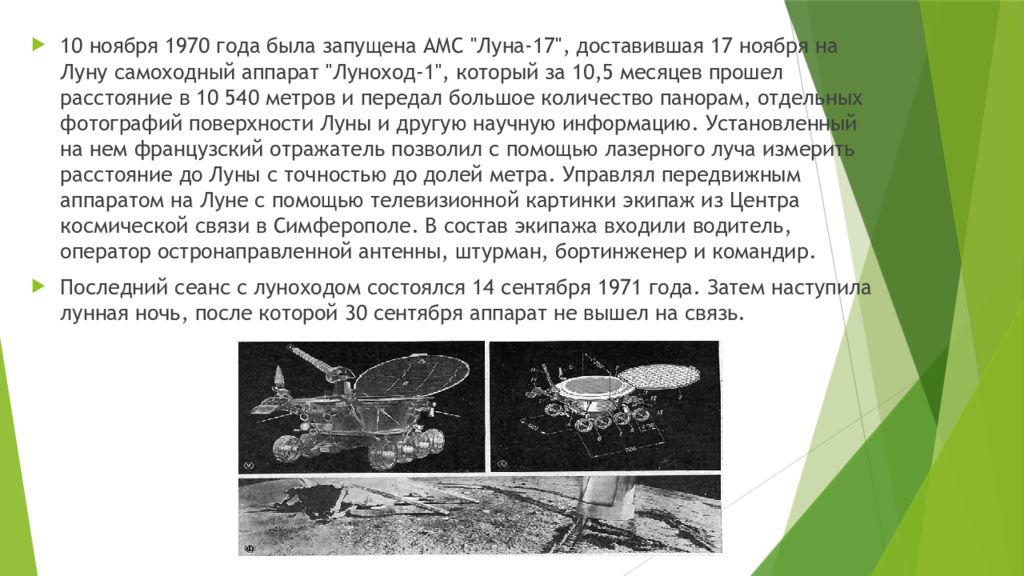

10 ноября 1970 года была запущена АМС "Луна-17", доставившая 17 ноября на Луну самоходный аппарат "Луноход-1", который за 10,5 месяцев прошел расстояние в 10 540 метров и передал большое количество панорам, отдельных фотографий поверхности Луны и другую научную информацию. Установленный на нем французский отражатель позволил с помощью лазерного луча измерить расстояние до Луны с точностью до долей метра. Управлял передвижным аппаратом на Луне с помощью телевизионной картинки экипаж из Центра космической связи в Симферополе. В состав экипажа входили водитель, оператор остронаправленной антенны, штурман, бортинженер и командир. Последний сеанс с луноходом состоялся 14 сентября 1971 года. Затем наступила лунная ночь, после которой 30 сентября аппарат не вышел на связь.

Слайд 13

В феврале 1972 года АМС "Луна-20" доставила на Землю образцы лунного грунта, впервые взятые в труднодоступном гористом районе Луны. В январе 1973 года АМС "Луна-21" доставила на Луну "Луноход-2" для комплексного исследования переходной зоны между морским и материковым районами. За время работы с января по май 1973 года "Луноход-2" прошел расстояние 37 километров, передал 93 телефотометрических панорамы и около 89 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки были получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения. Работа аппарата была прекращена из-за перегрева и выхода его из строя. В последний раз телеметрическая информация была принята с "Лунохода-2" 10 мая 1973 года.

Слайд 14

В декабре 1972 года лунная программа США завершилась шестой высадкой на Луну совершенной "Аполлоном-17", а в августе 1976 года стартовала станция "Луна-24", ставшая последним космическим аппаратом, запущенным к Луне в СССР. Главным результатом полета "Луны-24" стала доставка на Землю образцов лунного грунта массой 170 грамм, при этом номинальное погружение буровой коронки в грунт соответствовало 225 сантиметрам (с наклоном), а фактическая длина колонки составила около 160 сантиметров. Луна-24 Аполлон-17

Слайд 15

Программы освоения Луны были свернуты почти одновременно в СССР и США в середине 1970-х годов. Летать на естественный спутник Земли оказалось очень дорого, кроме того, было непонятно, зачем это нужно. С этого времени изучение естественного спутника Земли практически не велось. Лишь в 1990 году, свой искусственный спутник "Хитен" (Hiten) послала к Луне Япония. Затем дистанционное зондирование Луны с окололунной орбиты проводилось двумя американскими космическими аппаратами "Клементина" (Clementine, 1994) и "Лунар проспектор" (Lunar Prospector, 1998-1999), а также космическим аппаратом "Смарт-1" (SMART-1, Small Mission for Advanced Research in Technology, 2003-2006) Европейского космического агентства. Благодаря работе "Смарт-1" ученым "впервые удалось обнаружить присутствие кальция и магния" на Луне, а также "произвести картографические съемки лунной поверхности, включая ее темную сторону".