Первый слайд презентации: МДК.05.01. Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме

Тема 2 Основы сердечно-легочной реанимации

Слайд 2: ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

( от лат. Terminalis - пограничный) - состояния пограничные между жизнью и смертью. К ним относят все стадии умирания и начальные стадии постреанимационного периода. Процесс умирания – это ряд последовательных закономерных нарушений функций и систем организма, заканчивающихся их выключением.

Слайд 4

Умирание представляет собой процесс прогрессирующего угнетения жизненных функций и систем организма, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности организма, и он не может быть приостановлен собственными силами организма, и без помощи из вне неизбежно приводит к смерти.

Слайд 5

Умирание может быть следствием любого заболевания или тяжелой травмы, каждое из которых имеет свою, только ему присущую, специфику. Наряду с специфическими особенностями, процесс умирания имеет общие закономерности, характерные только для терминального состояния.

Слайд 6

Общим патофизиологическим фактором, определяющим развитие умирания, независимо от причины последнего, является та или иная форма гипоксии.

Слайд 7

Гипоксия (от греч. hypo - мало и лат. oxigenium - кислород) - состояние, возникающее при недостаточном поступлении кислорода в ткани или при нарушении его использования клетками в процессе биологического окисления. Гипоксия: а) дыхательная (легочная); б) циркуляторная (сердечно-сосудистая); в) гемическая (кровяная); г) тканевая (или гистотоксическая);

Слайд 8

Если изначально гипоксия могла быть вызвана какой–то из форм гипоксии, например, дыхательной (гипоксической) или гемической, при развитии умирания гипоксия приобретает смешанный характер с преобладанием циркуляторных нарушений. Течение процесса умирания и последовательность угасания функций основных систем организма зависят от того, какие из двух основных «ворот смерти» древних авторов - дыхание или сердце, раньше поражает патогенный фактор.

Слайд 9

При первичном поражении сердца в процессе умирания раньше выявляются признаки сердечной недостаточности, лишь затем развиваются дыхательная недостаточность и поражение мозга.

Слайд 10

Во всех других случаях, когда причина умирания первично не затрагивает сердечную деятельность, гипоксия, вызывающая умирание, является следствием недостаточности дыхания - внешнего или внутреннего. В этом случае терминальная патология сердца развивается после угасания функций центральной нервной системы.

Слайд 11

А когда умирание «входит» через третьи ворота - через мозг, обычно раньше разрушается механизм внешнего дыхания и лишь вторично страдает деятельность сердечно- сосудистой системы. Исключением является лишь нейрогенная остановка сердца.

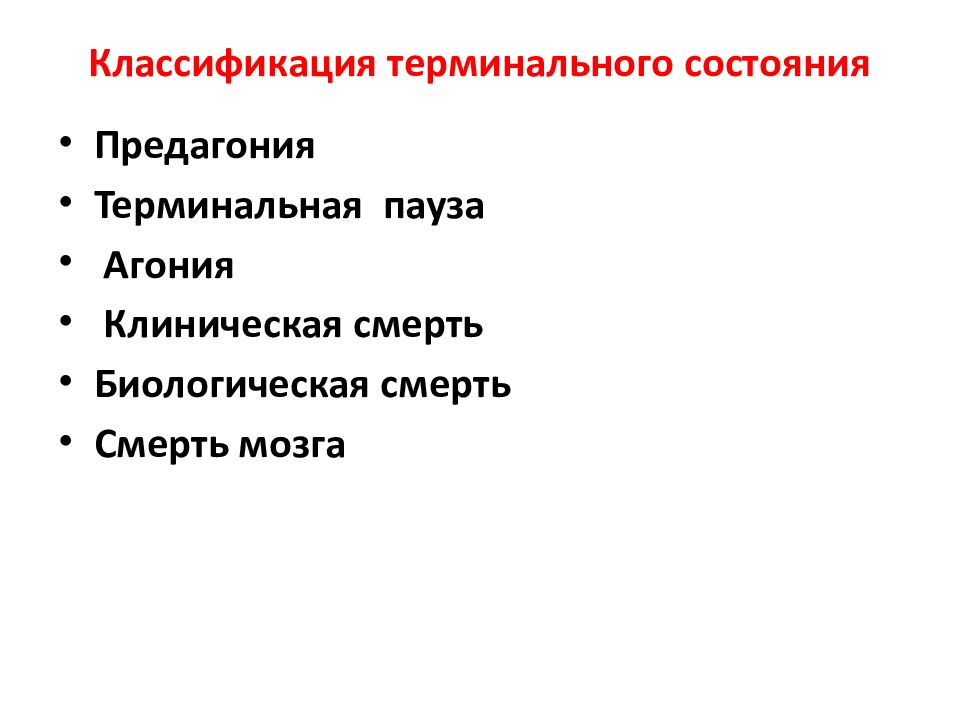

Слайд 12: Классификация терминального состояния

Предагония Терминальная пауза Агония Клиническая смерть Биологическая смерть Смерть мозга

Слайд 13

Предагония - начальная стадия процесса умирания, характеризующаяся тяжелым нарушением деятельности ЦНС, дыхания и кровообращения обратимого характера. На это стадии происходит постепенное угнетение сознания и снижения рефлексов, нарушение дыхания(поверхностное или замедленное), развиваются артериальная гипотензия и выраженные нарушения микроциркуляции (гипостатические пятна, мраморность, бледность и цианоз кожных покровов)

Слайд 14

С предагональным состоянием может быть отождествлена четвертая стадия торпидного шока. Стадия предагонии может отсутствовать при быстром умирании (поражение электрическим током) или продолжаться несколько часов (кровопотеря).

Слайд 15

Предагональное состояние заканчивается терминальной паузой в дыхании (от нескольких секунд до 3-4 мин.) вследствие временного повышения тонуса центра блуждающего нерва, с которой обычно совпадает резкое замедление пульса вплоть до временной асистолии.

Слайд 16

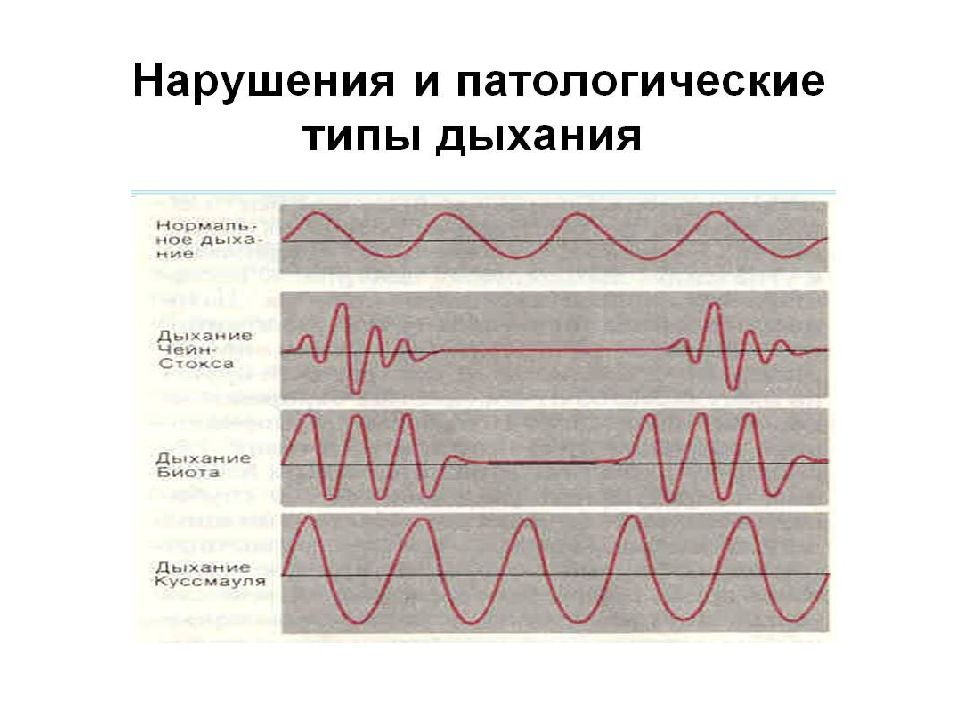

Агония - этап умирания, предшествующий смерти, во время которого отмечается последняя вспышка жизнедеятельности. Во время агонии : отсутствие сознания и глазных рефлексов, неопределяемое АД, патологический характер дыхания ( дыхание типа Куссмауля, Биотта, Чейн-Стокса), отсутствие пульса на периферических и резкое ослабление на крупных артериях. При аускультации определяются глухие сердечные тоны, на ЭКГ регистрируются выраженные признаки гипоксии и нарушения сердечного ритма. Агональная вспышка очень короткая, заканчивается полным угнетением всех жизненных функций - клинической смертью.

Слайд 18

Клиническая смерть - обратимый этап умирания, «своеобразное переходное состояние, которое еще не является смертью, но уже не может быть названо жизнью» (В.А. Неговский, 1986 г.) Сразу после остановки сердца и прекращения работы легких обменные процессы резко снижаются, но полностью не прекращаются благодаря механизму анаэробного гликолиза. Наиболее чувствительны к гипоксии клетки коры головного мозга, поэтому продолжительность клинической смерти определяется временем, которое переживает кора головного мозга в отсутствие дыхания и кровообращения - 5-6 мин., что делает возможным полноценное оживление организма.

Слайд 19

На длительность клинической смерти влияют: Характер предшествующего умирания (чем внезапнее и быстрее наступила клиническая смерть, тем продолжительнее она может быть). Температура окружающей среды (при гипотермии снижена интенсивность обмена, и продолжительность клинической смерти увеличивается).

Слайд 20

Признаки клинической смерти: Для установки факта клинической смерти достаточно наличие 3 основных признаков : Отсутствие сознания Отсутствие пульса на крупных артериях (сонных, бедренных ) 3. Отсутствие дыхания или наличие агонального типа дыхания ( гаспинг -дыхание) Дополнительные признаки наступления клинической смерти: Расширение зрачков с утратой реакции их на свет (явное расширение наступает через 45-60 сек., а максимальное через 1 мин. 45 сек.) Изменение цвета кожных покровов (бледность кожных покровов, цианоз)

Слайд 21

Гаспинг -дыхание (от англ. gasp – ловить воздух ртом, задыхаться) – единичные, редкие, убывающие по силе вдохи с длительными (по 10-20 с) задержками дыхания на выдохе. В акте дыхания участвуют не только диафрагма и дыхательные мышцы грудной клетки, но и дополнительная мускулатура шеи и рта. Причем мышцы выдоха сокращаются одновременно с мышцами вдоха. Источником импульсов дыхательных движений являются клетки каудальной части продолговатого мозга при прекращении функции вышележащих отделов мозга.

Слайд 22

Если клиническая смерть наступила в результате непродолжительного этапа умирания, то ЦНС может перенести остановку кровообращения в условиях нормотермии в течение 4-6 мин., в течение которых и необходимо начинать реанимационные мероприятия. Если умирание организма происходило длительно, было истощающим, то обычно необратимые изменения в коре головного мозга развиваются еще до остановки кровообращения.

Слайд 23

Биологическая смерть наступает после клинической смерти и представляет собой необратимое состояние, когда оживление организма невозможно. При биологической смерти во всех тканях развивается некротический процесс. Раньше всего умирает нейроны коры головного мозга, затем гибнут клетки внутренних органов, некроз кожи наступает лишь через несколько часов.

Слайд 24: Признаки биологической смерти

функциональные (отсутствие сознания, дыхания, пульса, АД, рефлекторных ответов на все виды раздражителей). Биологические (максимальное расширение зрачков, бледность и/или цианоз, мраморность (пятнистость) кожных покровов, снижение температуры тела, трупные изменения.

Слайд 25: Признаки биологической смерти

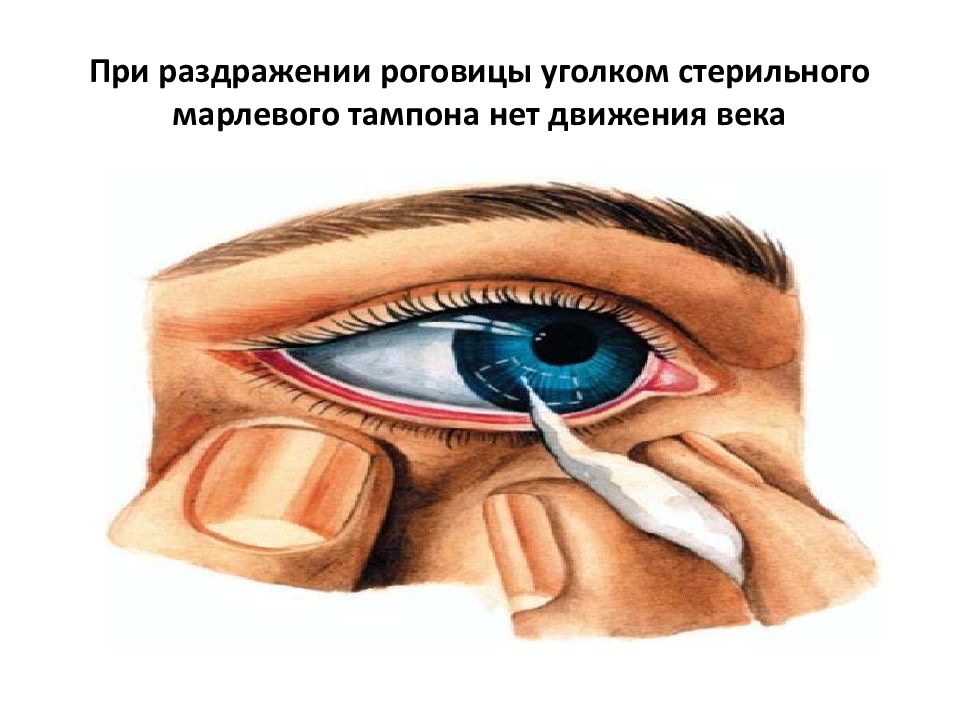

Ранние (через 30-40 мин. от первичной остановки кровообращения ): Отсутствие сознания, дыхания, кровообращения Сухая мутная роговица Максимальное расширение зрачка Отсутствие корнеального рефлекса Положительный с имптом «кошачьего зрачка» Гипостаз в отлогих местах

Слайд 26: При раздражении роговицы уголком стерильного марлевого тампона нет движения века

Слайд 27: Признаки биологической смерти

Поздние : Трупные пятна - сине-фиолетовое или багрово-фиолетовое окрашивание кожи за счет стекания и скопления крови в нижерасположенных участках кожи ( через 2-3 часа до 14 часов). Трупное окоченение - своеобразное уплотнение и укорочение скелетных мышц, создающее препятствие для пассивного движения в суставах ( через 2-4 часа, достигают максимума к концу 1 суток ). Пятна Лярше (2-3-5-6 ч ) - частный случай трупного высыхания, подсыхание роговицы в форме треугольника — при приоткрытых и полуоткрытых глазах Трупное разложение.

Слайд 28

…«Реаниматология- наука об оживлении организма (от лат. « re »- вновь, « animare »- оживлять), патогенезе, профилактике и лечении терминальных состояний, под которыми понимают состояния, пограничные между жизнью и смертью»… В.А. Неговский

Слайд 29

Реанимация - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или временное замещение утраченных или грубо нарушенных функций организма с помощью специальных реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, гемодиализ и др.). Различают: 1. Базовая сердечно-легочная реанимация 2. Специализированная (расширенная сердечно-легочная реанимация )

Слайд 30: Основные реанимационные мероприятия

Для детей: А. ( Airway) Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей В. (Breathing) Искусственная вентиляция легких С. (Circulation) Непрямой массаж сердца с 2010 г. для взрослых С. (Circulation) Непрямой массаж сердца А. ( Airway) Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей. В. (Breathing) Искусственная вентиляция легких.

Слайд 31: Алгоритм сердечно-легочной реанимации

Убедиться в безопасности себя и пострадавшего. Быстро оценить состояние пострадавшего, определить признаки жизни: сознание, дыхание.

Слайд 32

Для проверки сознания необходимо опуститься на колени перпендикулярно телу пострадавшего, пару раз встряхнуть его за плечи, и спросить: Что с вами?.. Что случилось?.. Если не реагирует, значит сознание отсутствует. Далее проверяем дыхание.

Слайд 33

Для проверки дыхания сначала необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей (устранить западение языка) тройным приемом Сафара : запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти, слегка приоткрыть рот. Затем ухо подносим ко рту, и смотрим краешком глаз на грудную клетку, и считаем до 10. Тем самым мы можем услышать дыхание, почувствовать щекой теплый воздух изо рта, или увидеть, как поднимается грудная клетка. Если за 10 сек. не почувствовали ничего, значит нет дыхания.

Слайд 34

Если всё произошло с пострадавшим на наших глазах, то кровообращение не проверяем. Отсутствует сознания и нормального дыхания (наличии агонального дыхания) свидетельствует об остановке сердца, и необходимости проведения базовой се6рдечно-легочной реанимации (СЛР).

Слайд 35

Выполняющие СЛР должны выполнять компрессии грудной клетки всем пострадавшим с остановкой сердца. Выполняющие СЛР, имеющие подготовку и способные выполнять искусственное дыхание, должны проводить его в сочетании с компрессиями грудной клетки. Соотношение числа компрессий и частоты дыхания как для одного, так и для двух реаниматоров должно составлять 30 : 2.

Слайд 36: Непрямой массаж сердца

Встаньте на колени, перпендикулярно к телу ! Освободите грудную клетку от одежды. Найдите середину грудной клетки: Грудную клетку от яремной вырезки до нижнего края реберной дуги разделите пополам. Грудину разделите на 3 равные части. Граница между средней и нижней третью грудины. У мужчин межсосковая линия.

Слайд 37

Ладони сложенных друг на друга в «замок» и выпрямленных в локтевом суставе рук положите на грудину в середину грудной клетки. Примите положение тела, чтобы ваши руки составляли прямой угол с телом! Проведите 30 компрессий по направлению к позвоночнику с частотой 100-120 надавливаний в мин. на глубину 5-6 см. Компрессии на грудную клетку осуществляйте за счёт работы вашего торса, а не рук ! Руки в логтях не сгибать!

Слайд 38

Компрессии должны быть плавным и ритмичным с одинаковой продолжительностью сдавливания и расслабления. Правильно проводимая компрессия обеспечивает поддержание систолического АД на уровне 60-80 мм рт.ст., АД диастолическое редко превышает 40 мм рт.ст. и, как следствие, обусловливает уровень мозгового (30-60 % от нормы) и коронарного (5-20 % от нормы) кровотока.

Слайд 39: Искусственная вентиляция легких

Для проведения ИВЛ используйте устройство для ИВЛ «Рот в рот» или мешок типа Амбу. Запрокиньте голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть. Зажмите нос большим и указательным пальцем. Откройте свой рот и плотно прижмите свои губы ко рту пострадавшего, обхватив их своими губами. Вдохните в рот пострадавшего (500-600 мл). Выпрямитесь. В это время воздух выйдет из легких пострадавшего. Через 1-1,5 сек. повторите вдох в пострадавшего.

Слайд 40: Цель реанимационных мероприятий:

Проведение СЛР обеспечивает головной мозг кровью и кислородом, тем самым предотвращая гибель клеток коры головного мозга. Восстановление работы сердца - первый этап оживления. При умирании сердца : вначале угасает сократимость, затем возбудимость и проводимость.

Слайд 41

Восстановление функций центральной нервной системы: первым восстанавливается дыхательный центр (инспираторный центр раньше экспираторного). После восстановления бульбарного дыхательного центра происходит восстановление других бульбарных и спинальных центров. Затем вышележащие отделы ствола, межуточный мозг и подкорковые ядра. Исчезает паралитический мидриаз, восстанавливаются роговичный и коньюктивальный рефлексы, мышечный тонус, реакция зрачков на свет.

Слайд 42

Восстановление межуточного мозга проявляется повышением температуры до нормальной или субфебрильной, начинается восстановление электрической активности мозга, постепенно уменьшается глубина комы. Позже всех восстанавливаются функции коры головного мозга.

Слайд 43: СЛР двумя реаниматологами

При проведении СЛР двумя реаниматологами один выполняет компрессии грудной клетки, второй выполняет ИВЛ (2 вдоха) после команды «Вдох». Через 2-3 минуты реаниматологи меняются местами.

Слайд 44: Смерть мозга»

Как диагноз регистрируют при необратимом повреждении вещества головного мозга. В ранние сроки (первые минуты и сутки после клинической смерти) установить это трудно. Смерть мозга человека наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Момент смерти мозга человека является моментом смерти человека.

Слайд 45: Критерии смерти мозга

1) полное и устойчивое отсутствие сознания (кома); 2) атония всех мышц 3) арефлексия (отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга ): - неподвижность глазных яблок, отсутствие реакции максимально расширенных зрачков (для взрослых диаметр зрачков более 5 мм, для детей - более 4 мм) на прямой яркий свет; - отсутствие корнеальных, окулоцефалических, околовестибулярных, фарингеальных и трахеальных рефлексов при движении эндотрахеальной трубки в трахее и верхних дыхательных путях, а также при продвижении санационного катетера при санации трахеи и верхних дыхательных путей) рефлексов ;

Слайд 46

4) отсутствие самостоятельного дыхания; 5) гипотермия; 6) полное и устойчивое отсутствие спонтанной и вызванной электрической активности мозга (по данным ЭЭГ); 7) отсутствие кровотока по данным ангиографии сосудов головного мозга (общих сонных, вертебральных артерий).