Первый слайд презентации

Медико-биологические основы паразитизма. Медицинская протозоология. к.б.н. Смирнова С.Н.

Слайд 2

Живые существа нередко вступают во взаимодействия друг с другом. Часто такие взаимодействия происходят не случайно и являются постоянными. Такой постоянный контакт обозначают термином симбиоз, что обозначает совместная жизнь, или сожительство. Различают несколько основных вариантов симбиоза: 1. Синойкия или квартиранство – такие отношения, при которых два или несколько организмов обитают в одной экологической нише, не принося друг другу ни пользы, ни вреда. Синойкию принято обозначать символом 0:0; 2. Комменсализм или нахлебничество – это такое взаимодействие, при котором одному симбионту такое сожительство выгодно, а другому – безралично. Экологи обозначают такой симбиоз символом +:0. 3. Мутуализм или взаимовыгодное сожительство – это такая форма сожительства, при которой каждый симбионт получает пользу (+:+); 4. Паразитизм и хищничество можно обозначить символом - +:-. Для одного симбионта такое взаимодействие полезно, для другого – вредно. Паразит и хищник питаются за счет другого симбионта. Между паразитом и хищником имеется важное различие: хищник лишает жизни свою жертву и использует ее однократно. Паразит не сразу лишает жизни свою жертву и долго питается за ее счет.

Слайд 3

Синойкия или квартиранство Комменсализм или нахлебничество Хищничество Мутуализм

Слайд 7

Медицинская паразитология изучает особенности строения и жизненных циклов паразитов, взаимоотношения в системе паразитхозяин, а также методы диагностики, лечения и профилактики инвазионных болезней. В рамках паразитологии выделяют разделы: 1. Медицинская протозоология. 2. Медицинская гельминтология. 3. Медицинская арахноэнтомология.

Слайд 10

Формы паразитизма и виды паразитов Формы паразитизма в природе чрезвычайно разнообразны, их классификация возможна по разным критериям. I. По степени необходимости для вида вести паразитический образ жизни паразитизм может быть истинным, ложным (случайным), факультативным и облигатным. Истинный паразитизм является эволюционно-закономерной формой взаимоотношений между двумя организмами, когда другая форма существования для паразита невозможна. Пример. Присутствие малярийных плазмодиев в крови, сосальщиков – в печени хозяина, аскариды – в кишечнике, чесоточного зудня – в кожном покрове и т. п. Ложный паразитизм представляет собой случайное явление для данного вида, при этом ложный паразит некоторое время сохраняет жизнеспособность в организме хозяина и наносит ему вред, но обычным для него является независимый (свободный) образ жизни. Пример. Попадание пиявок в носоглотку человека во время купания, что может привести к смерти хозяина в результате закупорки дыхательных путей или кровотечения. Облигатный паразитизм – паразитизм, обязательный для данного вида организмов. Абсолютное большинство видов паразитов относятся к этой группе. Факультативный паразитизм – форма паразитизма, при которой жизненный цикл паразита может включать свободный образ жизни, а при попадании его в другой организм он паразитирует в этом организме-хозяине. Пример. Личинки некоторых видов синантропных мух могут нормально развиваться либо в пищевых продуктах, либо, попав в кишечник человека, вызывать кишечный миаз.

Слайд 12

II. По локализации паразитов в хозяевах их подразделяют на две большие группы: эктопаразиты и эндопаразиты. Эктопаразиты обитают на поверхности тела хозяина, питаясь либо его кровью (гематофаги), либо роговым слоем и его производными (кератофаги). Пример. Кровососущие членистоногие: насекомые и клещи. Эндопаразиты обитают в клетках, тканях и полостях тела хозяина. Соответственно локализации различают: 1. Внутриклеточные эндопаразиты (малярийные плазмодии, токсоплазма и др.). 2. Тканевые эндопаразиты (трихинелла, ришта и др.). 3. Полостные эндопаразиты (аскарида, широкий лентец и др.).

Слайд 14

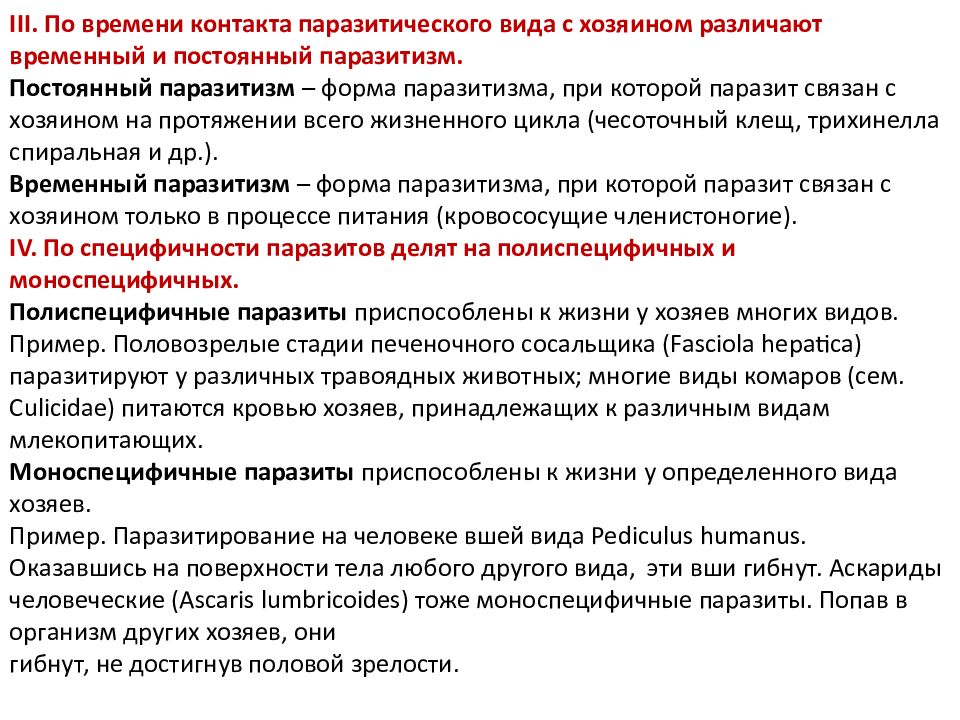

III. По времени контакта паразитического вида с хозяином различают временный и постоянный паразитизм. Постоянный паразитизм – форма паразитизма, при которой паразит связан с хозяином на протяжении всего жизненного цикла (чесоточный клещ, трихинелла спиральная и др.). Временный паразитизм – форма паразитизма, при которой паразит связан с хозяином только в процессе питания (кровососущие членистоногие). IV. По специфичности паразитов делят на полиспецифичных и моноспецифичных. Полиспецифичные паразиты приспособлены к жизни у хозяев многих видов. Пример. Половозрелые стадии печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) паразитируют у различных травоядных животных; многие виды комаров (сем. Culicidae) питаются кровью хозяев, принадлежащих к различным видам млекопитающих. Моноспецифичные паразиты приспособлены к жизни у определенного вида хозяев. Пример. Паразитирование на человеке вшей вида Pediculus humanus. Оказавшись на поверхности тела любого другого вида, эти вши гибнут. Аскариды человеческие (Ascaris lumbricoides) тоже моноспецифичные паразиты. Попав в организм других хозяев, они гибнут, не достигнув половой зрелости.

Слайд 17

Своеобразной экологической группой паразитов являются сверхпаразиты. В качестве среды обитания и источника питания они используют другие паразитические организмы. Обычно сверхпаразиты еще более мелкие и низко организованных, чем паразиты. Они могут поражать как одноклеточных, так и многоклеточных паразитов. Сверхпаразитизм – широко распространенное явление. Пример. Несколько видов микроспоридий встречаются в цитоплазме балантидия, в клетках паренхимы цепней и в гонадах аскарид. Любой подход к классификации паразитизма не дает возможности строго разграничить формы этого сложного экологического явления. Отсутствие четких границ между разными формами паразитизма отражает объективную ситуацию – эволюцию этого экологического феномена.

Слайд 19

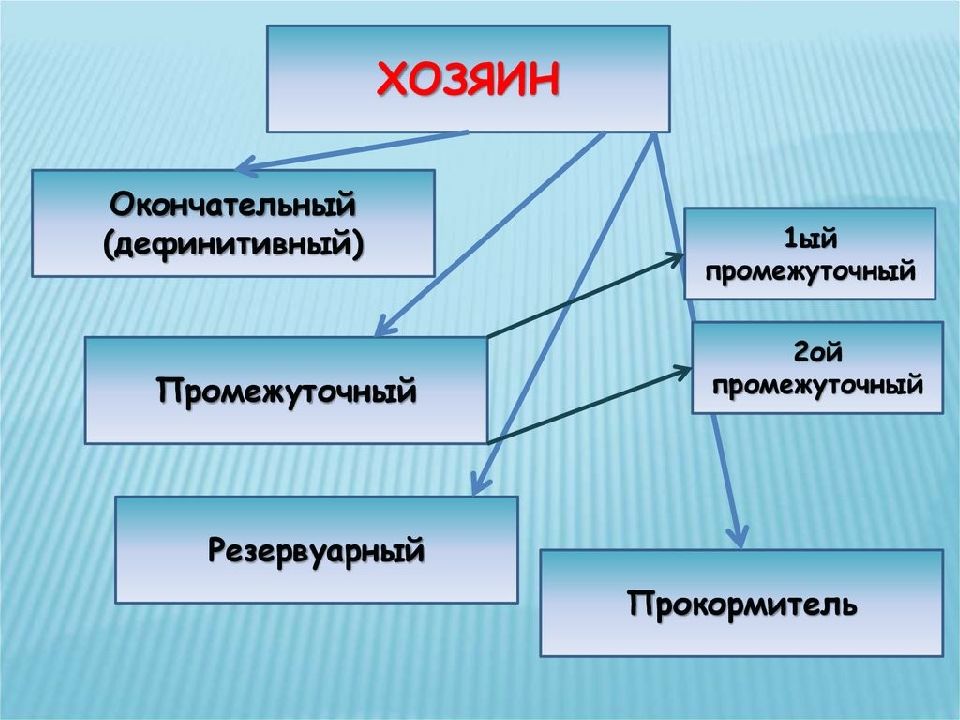

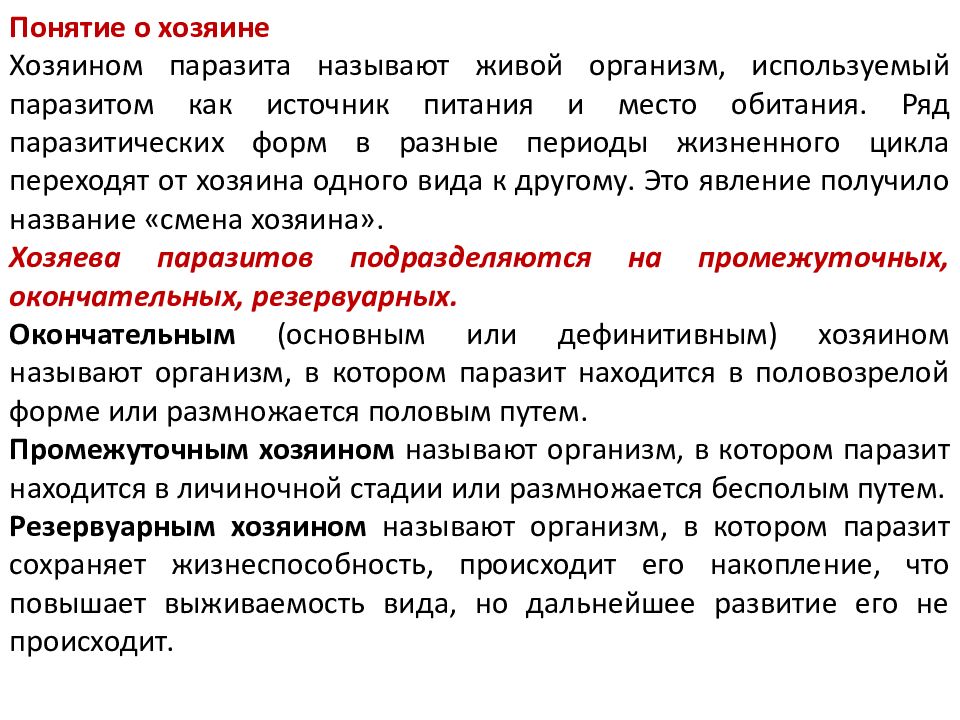

Понятие о хозяине Хозяином паразита называют живой организм, используемый паразитом как источник питания и место обитания. Ряд паразитических форм в разные периоды жизненного цикла переходят от хозяина одного вида к другому. Это явление получило название «смена хозяина». Хозяева паразитов подразделяются на промежуточных, окончательных, резервуарных. Окончательным (основным или дефинитивным) хозяином называют организм, в котором паразит находится в половозрелой форме или размножается половым путем. Промежуточным хозяином называют организм, в котором паразит находится в личиночной стадии или размножается бесполым путем. Резервуарным хозяином называют организм, в котором паразит сохраняет жизнеспособность, происходит его накопление, что повышает выживаемость вида, но дальнейшее развитие его не происходит.

Слайд 22

Понятие о переносчике Кроме резервуаров, для циркуляции многих возбудителей необходимы переносчики, роль которых выполняют кровососущие членистоногие (насекомые и клещи). В результате активных перемещений переносчиков возбудители заболеваний могут распространяться на значительные расстояния. Специфическими переносчиками называют тех членистоногих, в организме которых происходит развитие и (или) размножение паразита. Специфический переносчик, как правило, необходимый компонент в жизненном цикле данного паразита. Пример. Самка комара рода Anopheles является специфическим переносчиком малярийных плазмодиев. Механическим переносчиком называют такого переносчика, в организме которого не происходит развитие и размножение. Попадание паразита в переносчика (или на поверхность его тела) случайно и обусловлено тем, что паразит и механический переносчик – члены одного биоценоза. С помощью механического переносчика паразит перемещается в пространстве. Пример. Комнатная муха, на наружных покровах, лапках, в кишечнике которой переносятся возбудители разных заболеваний. Один и тот же переносчик может быть специфическим для одного вида паразита и механическим для другого (комары рода Anopheles являются специфическими переносчиками возбудителей малярии и механическими переносчиками возбудителей туляремии). Специфические переносчики всегда кровососущие животные, а механические могут быть как кровососущими, так и иметь другой способ питания. Некоторые переносчики могут быть и природными резервуарами (блоха может длительное время сохранять возбудителей чумы, аргазовые клещи – возбудителей клещевого возвратного тифа).

Слайд 23

Механические переносчики Специфические (облигатные) переносчики Переносчики - Организмы, обеспечивающие циркуляцию возбудителя в природе:

Слайд 24

Пути проникновения паразитов в организм хозяина Аспирационный (воздушно-капельный). При специфической локализации паразита (возбудителя) на слизистой оболочке дыхательных путей он выводится с выдыхаемым воздухом. В связи с этим заражение, т. е. внедрение в восприимчивый организм, происходит при вдыхании загрязненного воздуха, в результате чего возбудитель вновь локализуется в дыхательных путях нового организма. Пероральный (фекально-оральный). При локализации паразита (возбудителя) преимущественно в кишечнике, печени или поджелудочной железе он выводится из зараженного организма с экскретами (фекалиями, рвотными массами). Проникновение в восприимчивый организм в этом случае происходит чаще всего через рот, главным образом при заглатывании загрязненной воды или пищи либо с грязных рук, после чего паразит вновь локализуется в пищеварительном тракте нового организма. Контактный. При специфической локализации паразита (возбудителя) преимущественно на наружных покровах – коже и ее придатках, слизистых оболочках, имеющих выход во внешнюю среду, возможен его переход на наружные покровы восприимчивого организма при соприкосновении (контакте). Трансмиссивный. При специфической локализации паразита преимущественно в кровеносной системе (в крови или лимфе) передача может осуществляться посредством двух механизмов: • инокуляции, когда возбудитель проникает в кровь хозяина через ротовой аппарат членистоногого непосредственно при кровососании; • контаминации, когда возбудитель выделяется членистоногим с фекалиями или иным путем на тело хозяина, а затем попадает в кровь через повреждения на коже (раны, расчесы и т. п.). Алиментарный путь передачи имеет место, в случае если паразит в какой-либо стадии развития сам не покидает организм хозяина и его передача другому организму возможна только при поедании первого хозяина. Перкутанный (через кожу и слизистые) способ передачи возможен в случае внедрения паразита в организм хозяина в стадии свободноживущих личинок через поврежденную или неповрежденную кожу или слизистые оболочки. Трансплацентарный путь – передача паразита от матери к плоду. Трансфузионный путь заражения возможен при оказании акушерско-хирургической помощи, гемотрансфузии (переливании крови) или трансплантации органов. Половой путь – связан с заражением паразитарными заболеваниями через слизистые оболочки половых органов.

Слайд 28

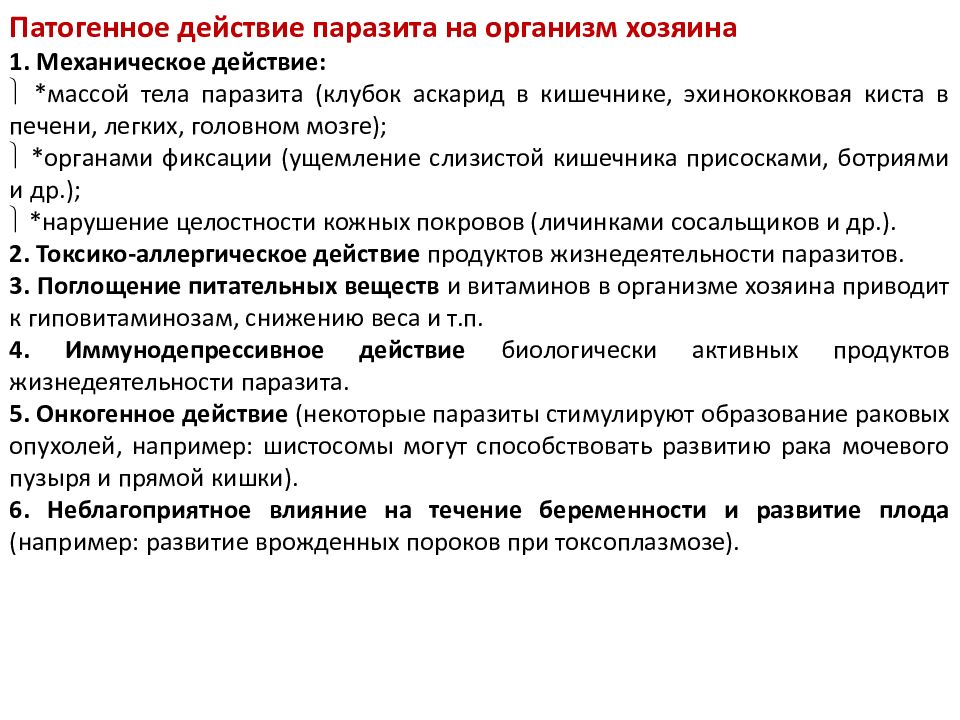

Патогенное действие паразита на организм хозяина 1. Механическое действие: *массой тела паразита (клубок аскарид в кишечнике, эхинококковая киста в печени, легких, головном мозге); *органами фиксации (ущемление слизистой кишечника присосками, ботриями и др.); *нарушение целостности кожных покровов (личинками сосальщиков и др.). 2. Токсико-аллергическое действие продуктов жизнедеятельности паразитов. 3. Поглощение питательных веществ и витаминов в организме хозяина приводит к гиповитаминозам, снижению веса и т.п. 4. Иммунодепрессивное действие биологически активных продуктов жизнедеятельности паразита. 5. Онкогенное действие (некоторые паразиты стимулируют образование раковых опухолей, например: шистосомы могут способствовать развитию рака мочевого пузыря и прямой кишки). 6. Неблагоприятное влияние на течение беременности и развитие плода (например: развитие врожденных пороков при токсоплазмозе).

Слайд 29

Действие хозяина на паразита Защитные реакции хозяина проявляются на клеточном, тканевом и организменном уровнях. Реакции на клеточном уровне могут проявляться в гипертрофии и изменении формы пораженных клеток (например: изменение эритроцитов при малярии). На тканевом уровне организм хозяина пытается изолировать паразита от здоровых тканей, что может проявляться расширением кровеносных сосудов, скоплением лейкоцитов в месте нахождения паразита, образованием соединительнотканной капсулы вокруг паразита (при трихинеллезе) и пр. На организменном уровне защитные реакции хозяина обеспечиваются главным образом иммунными механизмами. Иммунные реакции хозяина возникают в ответ на действие антигенов двух разных типов: входящих в состав организма паразита (антигены первого типа) и выделяемых паразитами в окружающую среду (антигены второго типа). Антигены первого типа, кроме входящих в состав покровов, высвобождаются только после гибели паразитов. Они очень многообразны, но у многих, особенно родственных форм, часто бывают сходными (обладают слабой специфичностью), поэтому выработка иммунитета к ним затруднена. Антигены второго типа специфичны. Это компоненты слюны кровососущих паразитов, ферменты, выделяющиеся различными железами гельминтов. Возможности иммунного ответа организма хозяина ограничиваются размерами паразита. Простейшие, обитающие вне клеток, покрываются антителами и в таком виде теряют свою подвижность. При этом облегчается их захват макрофагами. В некоторых случаях антитела обеспечивают агглютинацию (склеивание) паразитов, которые после этого гибнут. Внутриклеточные паразиты, обитающие в макрофагах, – лейшмании, токсоплазма – в случае активации макрофагов антителами могут перевариваться на месте пребывания. Против многоклеточных паразитов эти механизмы иммунной защиты не действенны. К неповрежденным покровам гельминтов антитела не прикрепляются. Иммунитет при гельминтозных заболеваниях частичный и направлен в основном против личинок: мигрирующие личинки червей в присутствии антител замедляют или прекращают свое развитие. Некоторые типы лейкоцитов, в частности эозинофилы, способны прикрепляться к мигрирующим личинкам. Поверхность тела личинок при этом повреждается лизосомальными ферментами, что облегчает контакт тканей с антителами и часто приводит к гибели личинок. Гельминты, прикрепляющиеся к стенке кишки, могут подвергаться воздействию клеточного иммунитета в слизистой оболочке. При этом перистальтика кишечника выбрасывает гельминтов во внешнюю среду. При многих паразитарных заболеваниях между хозяином и паразитом устанавливаются компромиссные взаимоотношения: хозяин адаптируется к обитанию в его организме небольшого числа паразитов, а их существование в организме хозяина создает состояние иммунитета, препятствующего выживанию личинок, вновь попадающих в организм больного. Такое состояние называют нестерильным иммунитетом. В сохранении нестерильного иммунитета хозяин заинтересован потому, что он предотвращает усиление степени инвазии; нередко в случае гибели паразита возникают серьезные тканевые реакции, способные привести хозяина к гибели. Пример таких реакций – местные и общие осложнения после гибели личинок филярий в лимфатических узлах и в глазах, а также цистицерков свиного цепня в головном мозге. Пока паразиты живы, такие реакции вообще не проявляются. Поэтому во многих случаях система паразит-хозяин долгое время остается равновесной.

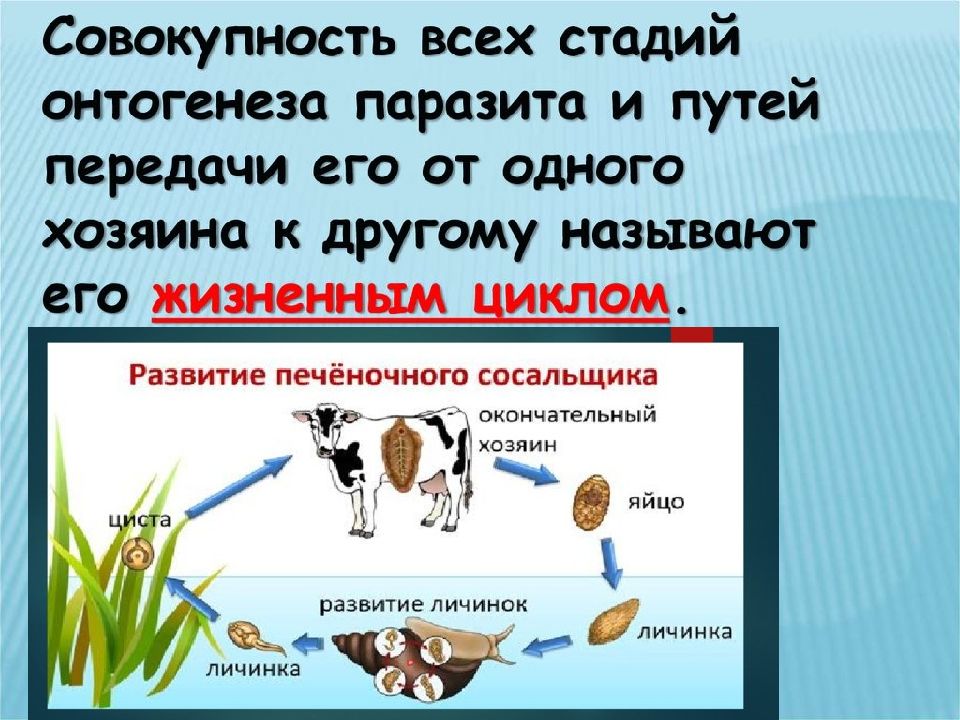

Слайд 31

Типы жизненных циклов паразитов. 1. Жизненные циклы без чередования поколений и смены хозяев (характерны для некоторых паразитических простейших, например, дизентерийной амебы). 2. Жизненные циклы с чередованием поколений и без смены хозяев (характерны для некоторых кокцидий и нематод). 3. Жизненные циклы без чередования поколений с однократной сменой хозяев (характерны для некоторых паразитических простейших, например, трипаносом). 4. Жизненные циклы без чередования поколений с двукратной сменой хозяев. 5. Жизненные циклы с чередованием поколений, эндогенной агломерацией и сменой хозяев (характерны для цестод, у которых стадия финны обнаруживает процесс бесполого размножения путем почкования многочисленных головок, например, эхинококк).

Слайд 32

Классификация заболеваний человека, этиологическим фактором которых являются паразитические виды организмов В основе классификаций заболеваний человека, вызываемых паразитическими видами организмов, лежат различные критерии: систематическая группа, к которой относится паразит, резервуары возбудителей болезней, пути передачи возбудителя к человеку и т.п. В зависимости от систематического положения, различают две группы заразных заболеваний: инфекционные и инвазионные. Инфекционные заболевания (возбудители – вирусы, бактерии, грибы, риккетсии); Инвазионные заболевания (возбудители – зоопаразиты): протозойные болезни (протозоонозы); болезни, вызываемые паразитическими червями (гельминтозы); болезни, вызываемые паразитическими членистоногими. По критерию резервуаров различают: Антропонозы – заболевания, для возбудителей которых человек является единственным резервуаром (малярия, филяриатозы, трихомоноз, амебиаз и др.). Антропозоонозы – заболевания, возбудители которых способны поражать как животных, так и человека. В этом случае переносчик может передавать возбудителя от животных к человеку и обратно (таежный энцефалит, лейшманиоз). В свою очередь, антропозоонозы включают: Синантропозы. Возбудители болезней человека циркулируют среди синантропных животных. Типичным примером является гамбийская форма африканского трипаносомоза. Природно-очаговые заболевания. Возбудители циркулируют в природе среди диких животных, часто не принося им никакого вреда. Человек может стать хозяином паразита либо оказавшись на территории природного очага, либо при появлении пути передачи возбудителя из природного очага в места обитания человека (желтая лихорадка, чума, родезийская форма африканского трипаносомоза и американский трипаносомоз, дифиллоботриоз и др.). Трансмиссивные заболевания. Возбудители которых передаются при участии кровососущих переносчиков – насекомых и некоторых клещей. Выделяют облигатно-трансмиссивные (трансмиссивный путь передачи возбудителя – единственный путь передачи) и факультативно-трансмиссивные заболевания (трансмиссивный путь – один из возможных путей передачи возбудителя).

Слайд 33

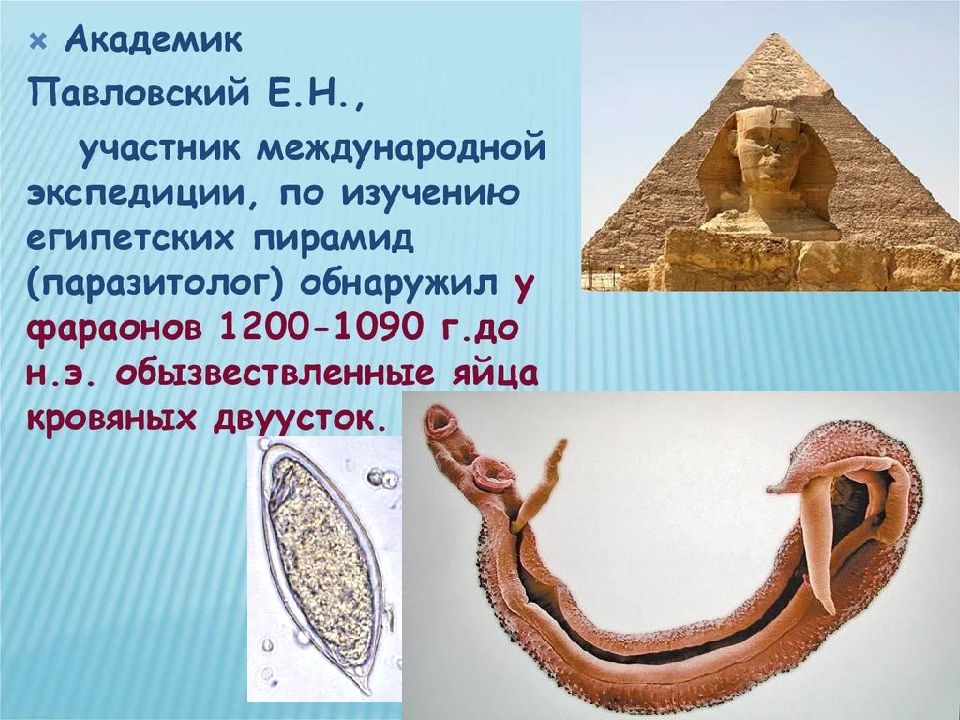

Природная очаговость паразитарных болезней Учение академика Е. Н. Павловского (1939) о природной очаговости болезней относится к числу выдающихся достижений биологии и паразитологии. Оно возникло на основе многолетних комплексных исследований трансмиссивных и паразитарных болезней в разных районах России и стран зарубежья. По Е. Н. Павловскому явление природной очаговости трансмиссивных болезней состоит в том, что независимо от человека на территории определенных географических ландшафтов могут существовать очаги заболеваний, к возбудителям которых человек восприимчив. Такие очаги сформировались в процессе длительной эволюции биоценозов с включением в их состав четырех основных звеньев: - популяция возбудителей болезни; - популяция диких животных – природных резервуарных хозяев (доноры и реципиенты); - популяция кровососущих членистоногих – переносчиков возбудителей болезни; - природный ландшафт (тайга, смешанные леса, степи, полупустыни, пустыни, различные водоемы и т. д.).

Слайд 35

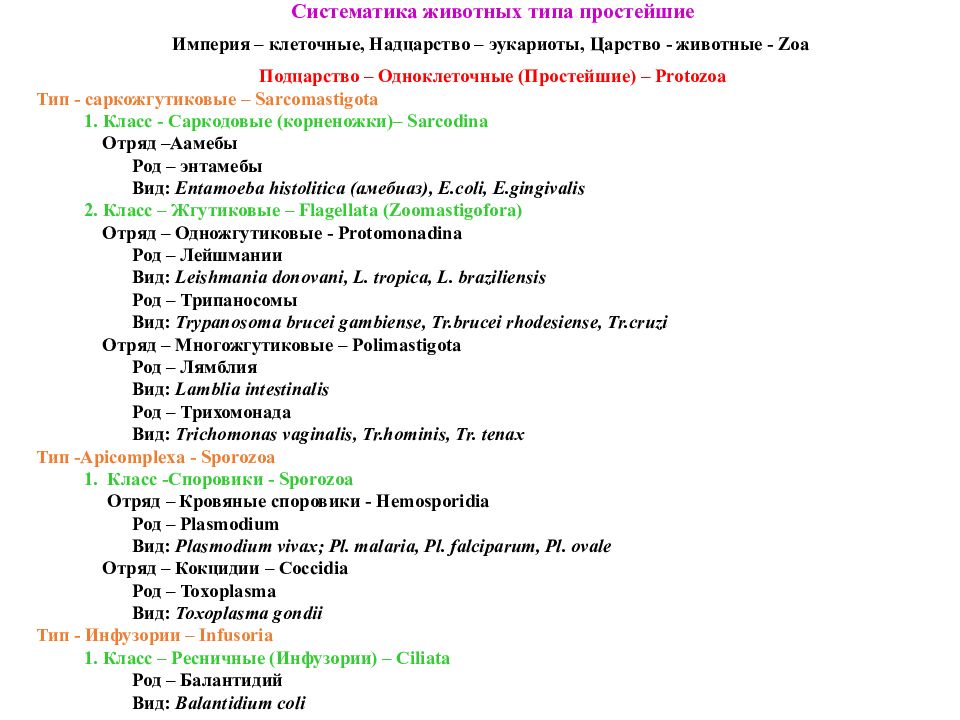

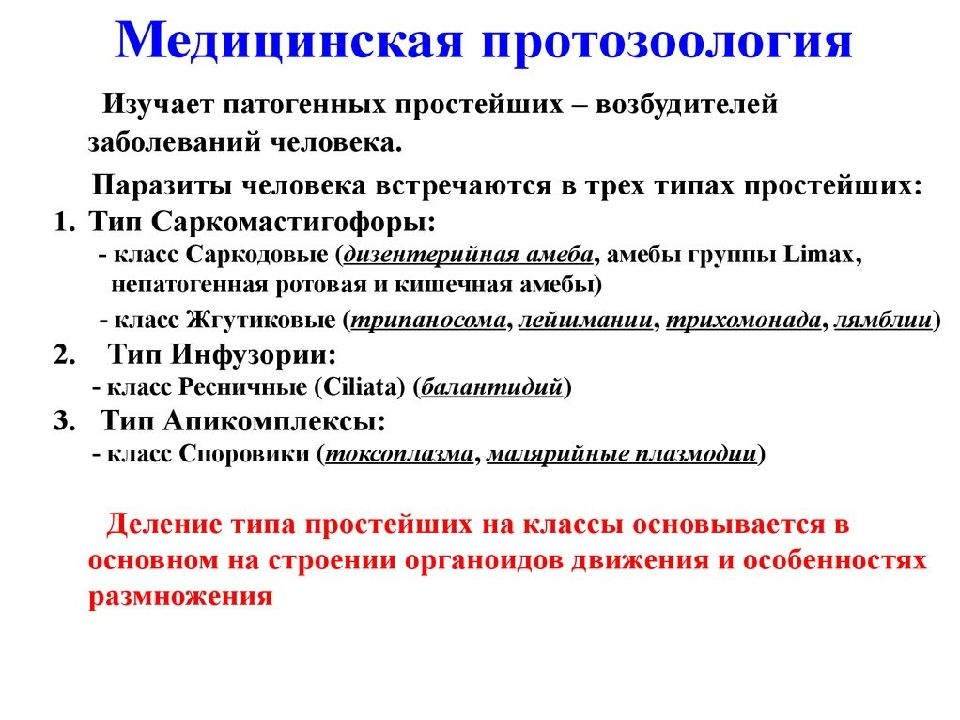

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ Медицинская протозоология – раздел медицинской паразитологии, который занимается изучением распространения и эпидемиологии паразитарных болезней, возбудителями которых являются представители подцарства Простейшие.

Слайд 36

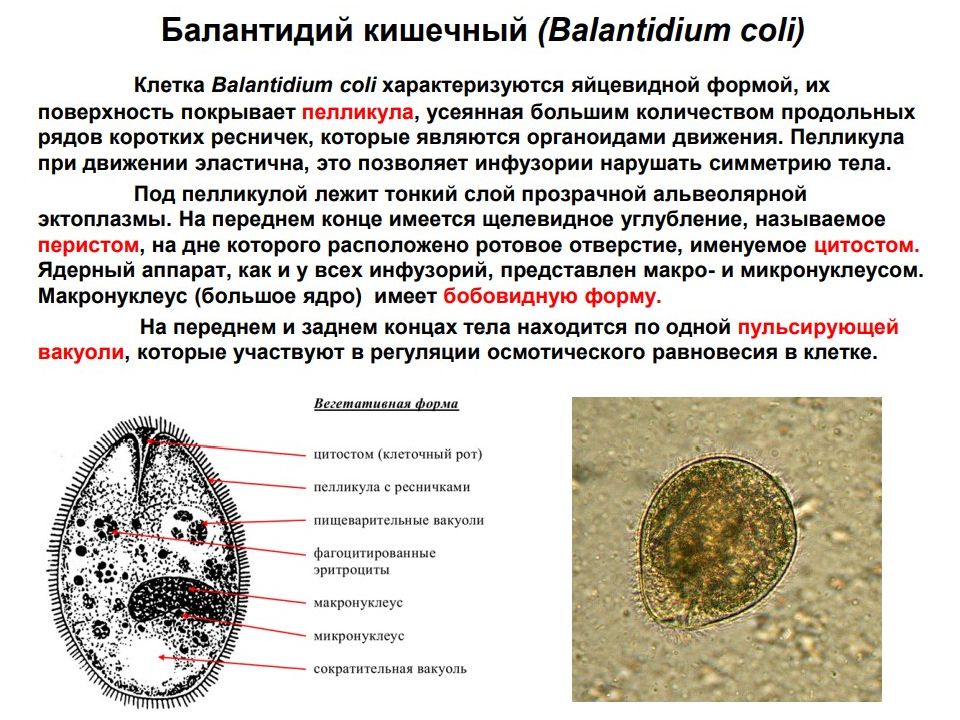

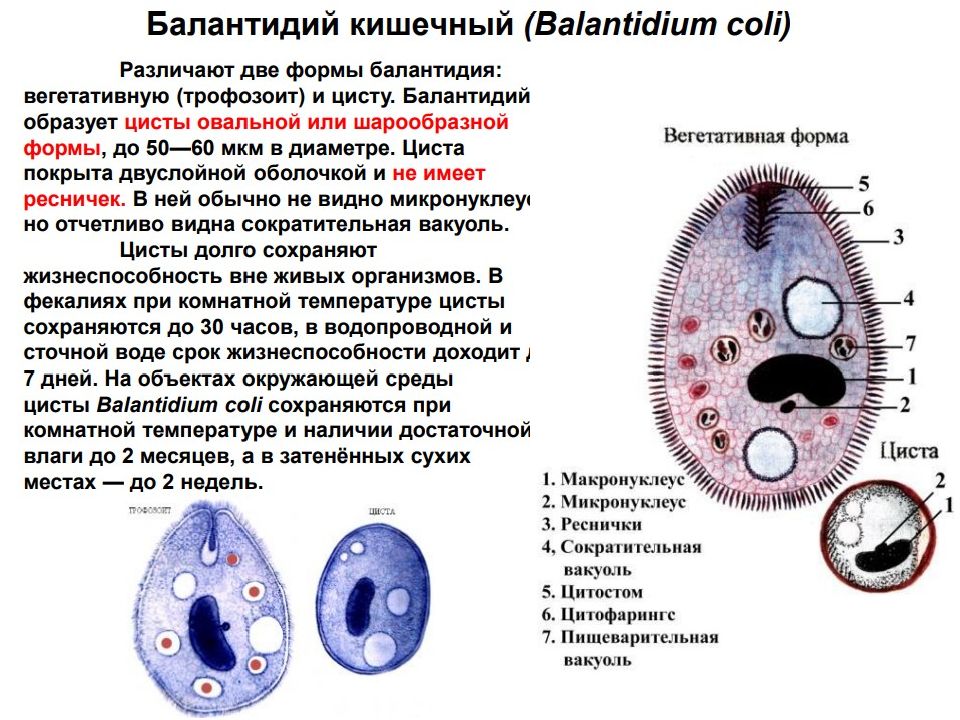

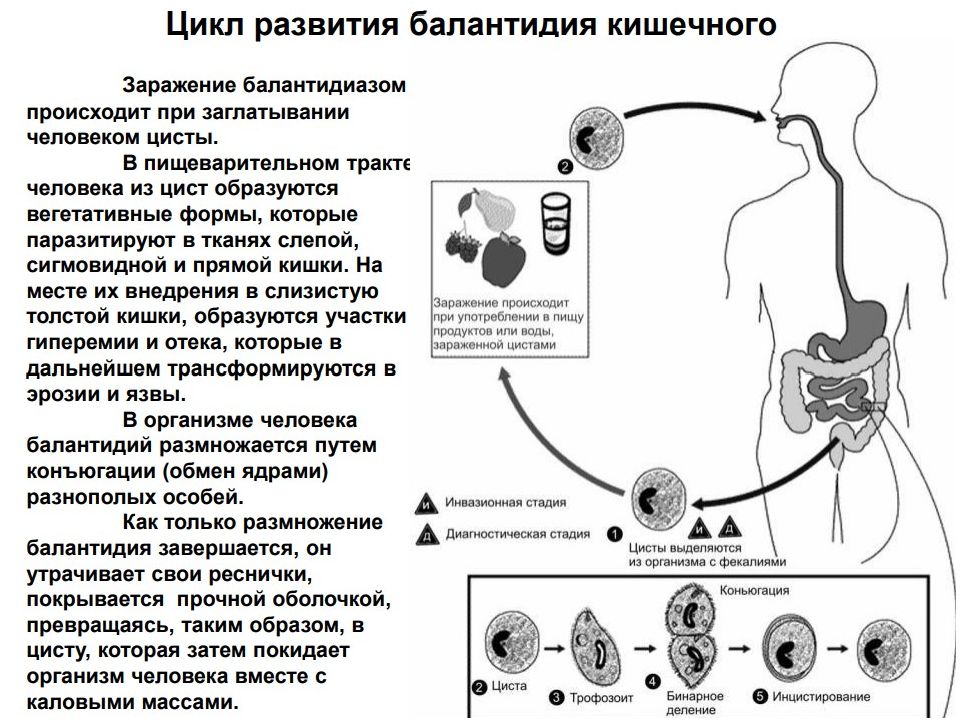

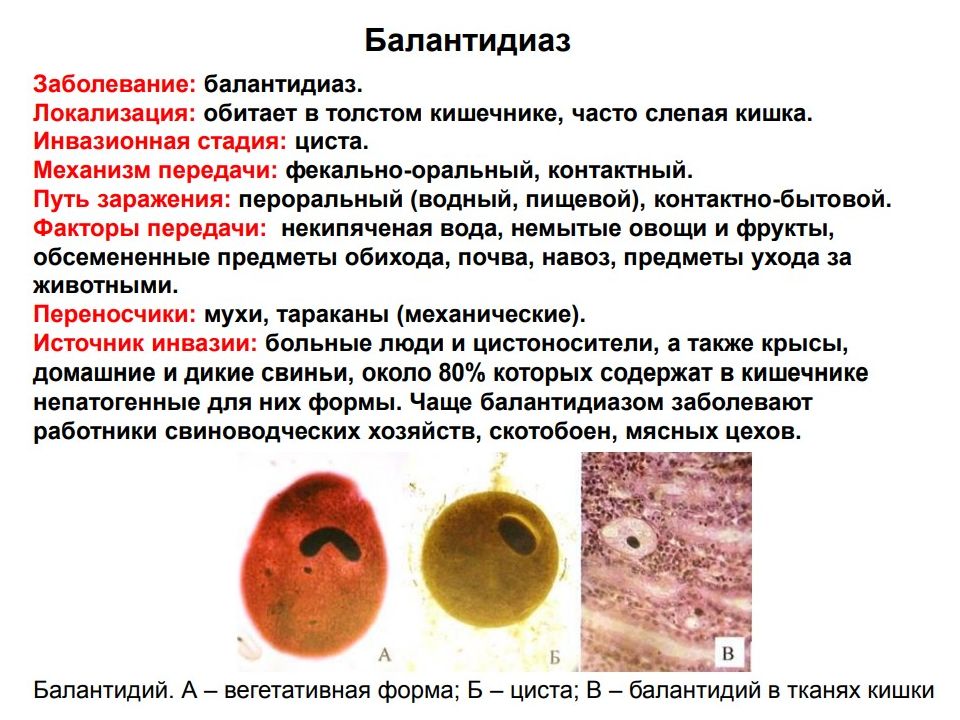

Систематика животных типа простейшие Империя – клеточные, Надцарство – эукариоты, Царство - животные - Zoa Подцарство – Одноклеточные ( Простейшие) – Protozoa Тип - саркожгутиковые – Sarcomastigota 1. Класс - Саркодовые ( корненожки)– Sarcodina Отряд –Аамебы Род – энтамебы Вид: Entamoeba histolitica ( амебиаз), E. coli, E. gingivalis 2. Класс – Жгутиковые – Flagellata (Zoomastigofora) Отряд – Одножгутиковые - Protomonadina Род – Лейшмании Вид: Leishmania donovani, L. tropica, L. braziliensis Род – Трипаносомы Вид: Trypanosoma brucei gambiense, Tr.brucei rhodesiense, Tr.cruzi Отряд – Многожгутиковые – Polimastigota Род – Лямблия Вид: Lamblia intestinalis Род – Трихомонада Вид: Trichomonas vaginalis, Tr.hominis, Tr. tenax Тип - Apicomplexa - Sporozoa 1. Класс -Споровики - Sporozoa Отряд – Кровяные споровики - Hemosporidia Род – Plasmodium Вид : Plasmodium vivax; Pl. malaria, Pl. falciparum, Pl. ovale Отряд – Кокцидии – Coccidia Род – Toxoplasma Вид : Toxoplasma gondii Тип - Инфузории – Infusoria 1. Класс – Ресничные (Инфузории) – Ciliata Род – Балантидий Вид: Balantidium coli

Слайд 45

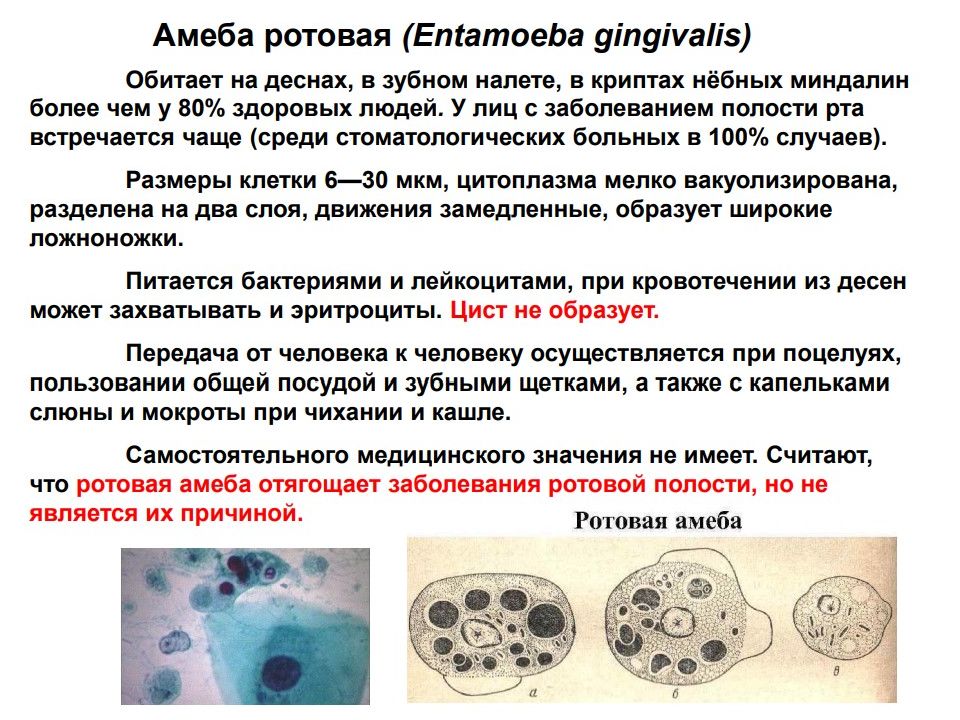

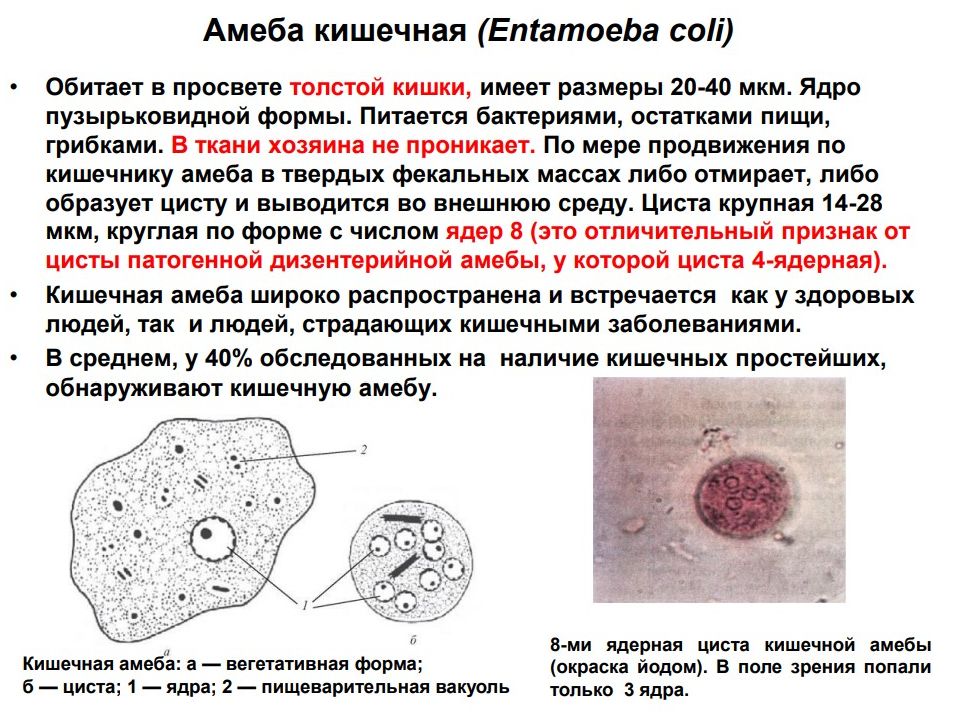

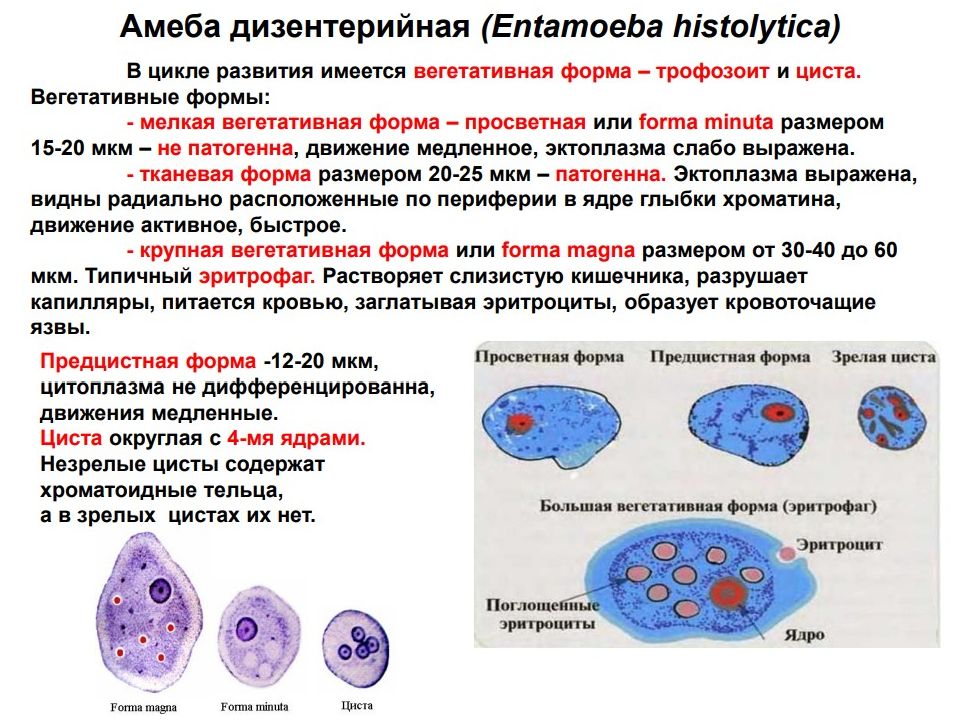

Систематическое положение дизентерийной амебы: Надцарство: Эукариоты (Eukaryota) Царство: Животные ( ZOA или Animalia) Подцарство: Простейшие (PROTOZOA) Тип: Sarcomastigophora Класс: Sarcodina Отряд: Amoebina Вид: Entamoeba histolytica

Слайд 46

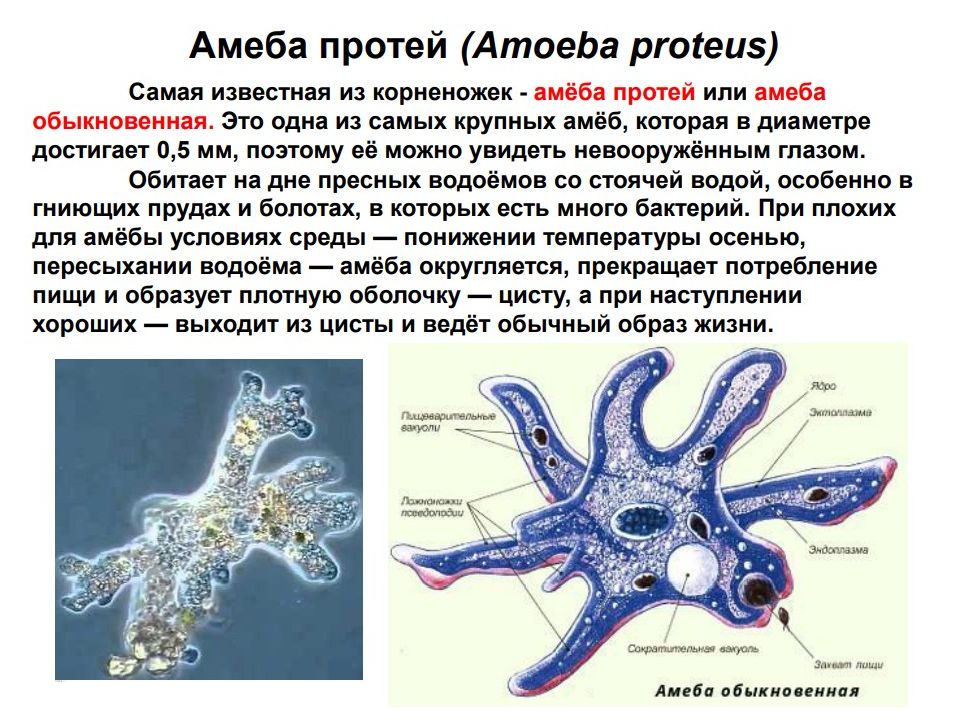

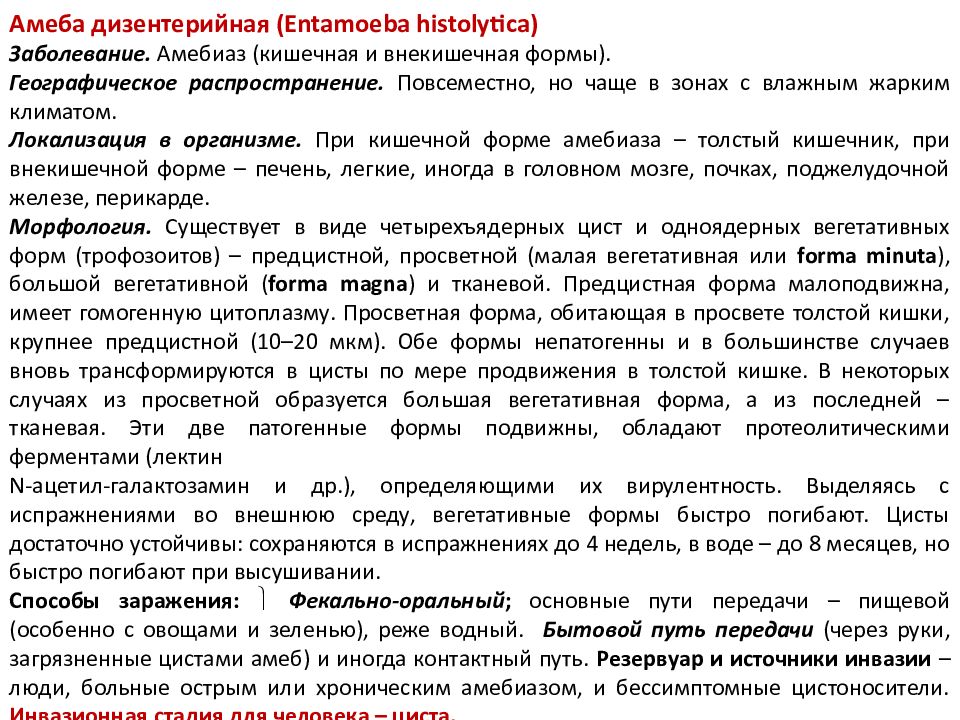

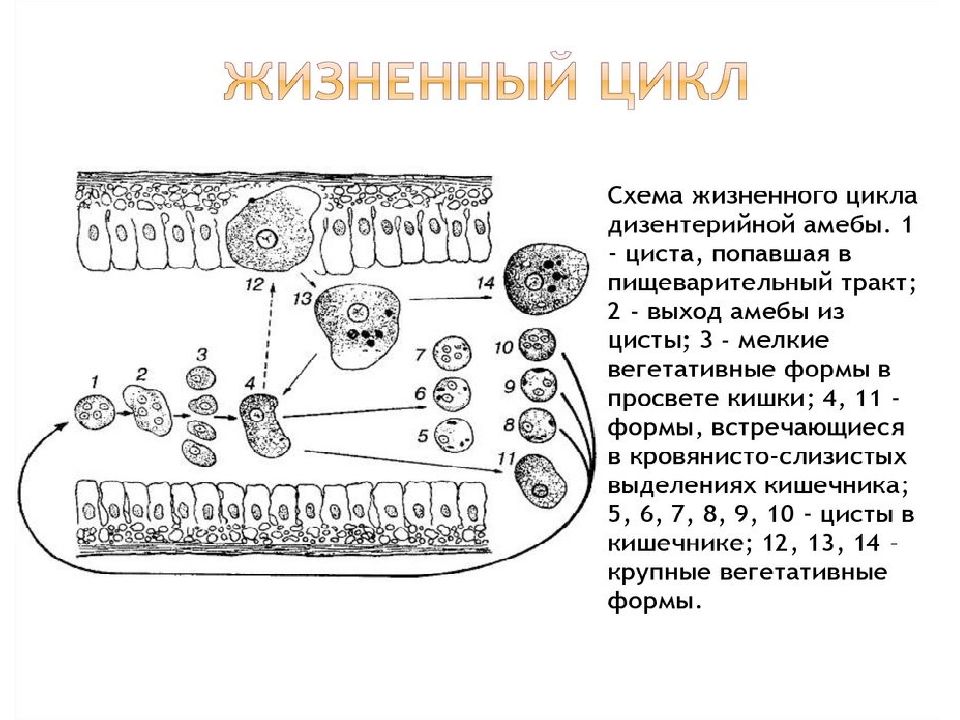

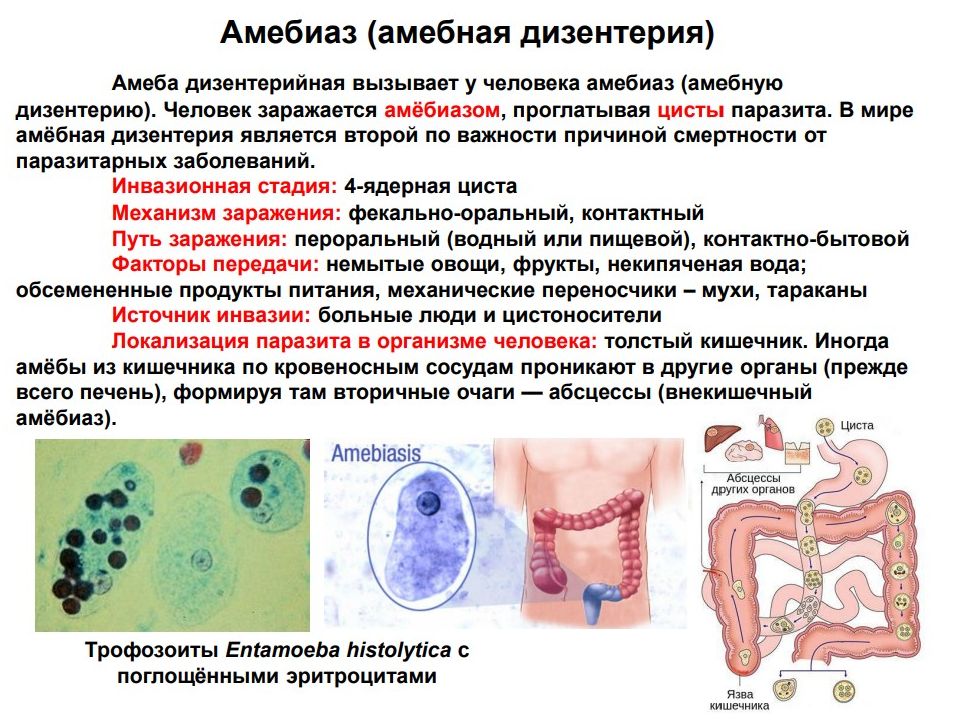

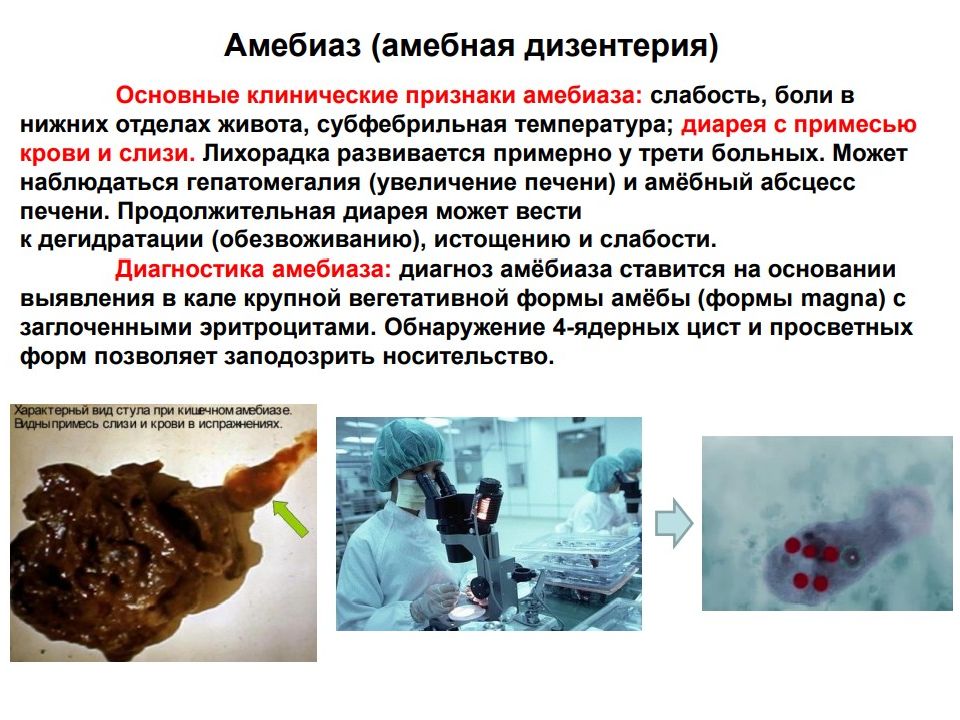

Амеба дизентерийная (Entamoeba histolytica) Заболевание. Амебиаз (кишечная и внекишечная формы). Географическое распространение. Повсеместно, но чаще в зонах с влажным жарким климатом. Локализация в организме. При кишечной форме амебиаза – толстый кишечник, при внекишечной форме – печень, легкие, иногда в головном мозге, почках, поджелудочной железе, перикарде. Морфология. Существует в виде четырехъядерных цист и одноядерных вегетативных форм (трофозоитов) – предцистной, просветной (малая вегетативная или forma minuta ), большой вегетативной ( forma magna ) и тканевой. Предцистная форма малоподвижна, имеет гомогенную цитоплазму. Просветная форма, обитающая в просвете толстой кишки, крупнее предцистной (10–20 мкм). Обе формы непатогенны и в большинстве случаев вновь трансформируются в цисты по мере продвижения в толстой кишке. В некоторых случаях из просветной образуется большая вегетативная форма, а из последней – тканевая. Эти две патогенные формы подвижны, обладают протеолитическими ферментами (лектин N-ацетил-галактозамин и др.), определяющими их вирулентность. Выделяясь с испражнениями во внешнюю среду, вегетативные формы быстро погибают. Цисты достаточно устойчивы: сохраняются в испражнениях до 4 недель, в воде – до 8 месяцев, но быстро погибают при высушивании. Способы заражения: Фекально-оральный ; основные пути передачи – пищевой (особенно с овощами и зеленью), реже водный. Бытовой путь передачи (через руки, загрязненные цистами амеб) и иногда контактный путь. Резервуар и источники инвазии – люди, больные острым или хроническим амебиазом, и бессимптомные цистоносители. Инвазионная стадия для человека – циста.

Слайд 52

Известно, что 50млн. людей на Земле заражены дизентерийной амебой. И если учесть, что во многих странах Африки не ведётся никакой учёт заболеваемости, а среда для распространения амебиаза самая подходящая, то не трудно представить масштабы распространения. Статистика утверждает, что ежегодно от этого заболевания умирает около 100тыс. человек. Своё название амеба получила в 1822 году и означает оно «изменчивость» из-за своей способности постоянно менять форму. Двигаясь, амеба вытягивается в длину, в передней её части показываются псевдоподии. Интересен тот факт, что учёные до сих пор не могут понять, почему в одних организмах особи мирно уживаются с хозяином, в других — агрессивно внедряются в ткани его внутренностей, поедая живые клетки и принося существенный вред организму.

Слайд 53

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 1. В больницу поступила женщина в тяжелом состоянии (температура 40,5°С, нарастающая интоксикация, сознание спутанное). При обследовании больной обнаружен абсцесс печени. Из анамнеза известно, что больная 2 месяца назад лечилась по поводу кишечного амебиаза. Предположите, что могло явиться причиной развития абсцесса печени у больной. 2. При обследовании работников пищеблока у двух из них в препаратах кала были обнаружены цисты: у повара – крупные (25-30 мкм), восьмиядерные, у официанта – более мелкие (10-12 мкм), четырехядерные. Повар и официант считали себя здоровыми. Укажите названия паразитов, цисты которых обнаружены в кале повара и официанта. Могут ли эти сотрудники быть источником заражения для окружающих?

Слайд 54

Класс Жгутиковые ( Mastigophora). Trypanosoma brucei gambiense ; Trypanosoma brucei rhodesiense ; Trypanosoma crusi ; Leishmania donovani, Leishmania tropica Lamblia intestinalis Trichomonas vaginalis

Слайд 55

Подтип Жгутиковые (Mastigophora) Около 8 тыс видов. Встречаются колониальные формы. Общая характеристика. 1. Постоянная форма тела, клетка покрыта пелликулой. Цитоплазма дифференцируется на эктоплазму и эндоплазму. 2. Органоиды движения – жгутики (один, два или множество), иногда жгутик тянется вдоль ундулирующей мембраны. Жгутики способствуют захвату пищи: движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому мелкие взвешенные в воде частички увлекаются к основанию жгутика, где имеется небольшое отверстие - клеточный рот, ведущий в глубокий канал - глотку. 3. Генетический аппарат у большинства жгутиковых представлен одним ядром, но существуют также двуядерные (например, лямблии) и многоядерные (например, опалина) виды. 4. По способу питания жгутиковые делятся на три группы. а. Автотрофные организмы как исключение в царстве животных синтезируют органические вещества (углеводы) из углекислого газа и воды при помощи хлорофилла и энергии солнечного излучения. Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения - стигмы. б. Гетеротрофные организмы (трипаносома, лямблия) не имеют хлорофилла и поэтому не могут синтезировать углеводы из неорганических веществ. в. Миксотрофные организмы способны к фотосинтезу, но питаются также минеральными и органическими веществами, созданными другими организмами (эвглена зеленая). 5. Осморегуляторная и выделительная функции выполняются сократительными вакуолями, которые имеются у свободноживущих пресноводных форм. 6. Возможно половое и бесполое размножение. Обычная форма бесполого размножения - продольное деление. Половое размножение в виде копуляции гамет, редукция зиготическая. Среда обитания. Жгутиковые широко распространены в пресных водоемах, особенно небольших и загрязненных органическими остатками, и также в морях. Многие виды паразиты.

Слайд 56

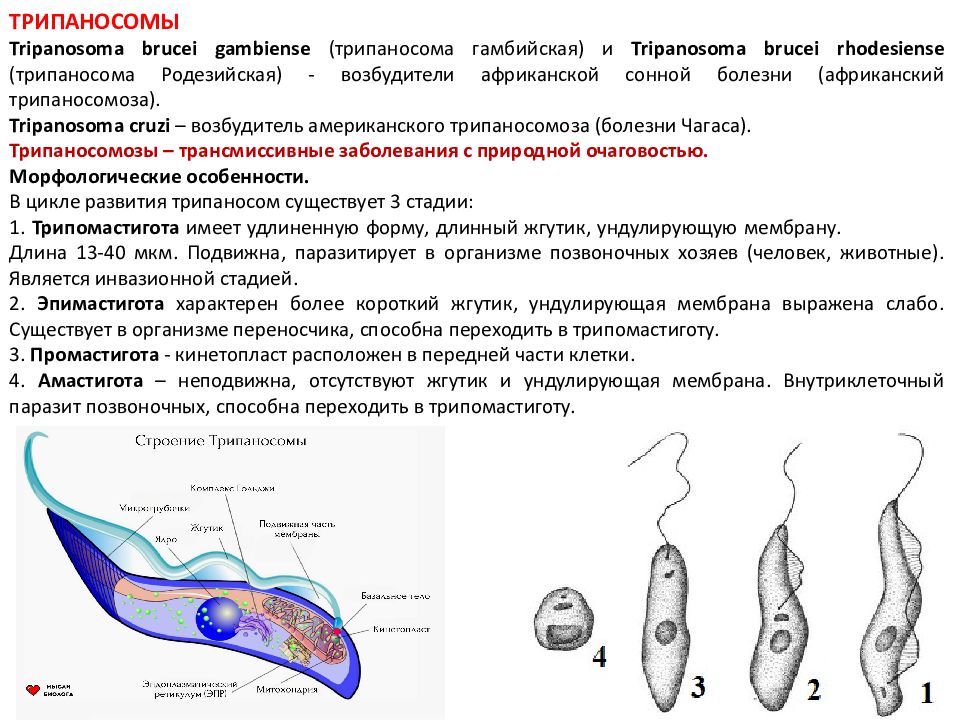

ТРИПАНОСОМЫ Tripanosoma brucei gambiense (трипаносома гамбийская) и Tripanosoma brucei rhodesiense (трипаносома Родезийская) - возбудители африканской сонной болезни (африканский трипаносомоза). Tripanosoma cruzi – возбудитель американского трипаносомоза (болезни Чагаса). Трипаносомозы – трансмиссивные заболевания с природной очаговостью. Морфологические особенности. В цикле развития трипаносом существует 3 стадии: 1. Трипомастигота имеет удлиненную форму, длинный жгутик, ундулирующую мембрану. Длина 13-40 мкм. Подвижна, паразитирует в организме позвоночных хозяев (человек, животные). Является инвазионной стадией. 2. Эпимастигота характерен более короткий жгутик, ундулирующая мембрана выражена слабо. Существует в организме переносчика, способна переходить в трипомастиготу. 3. Промастигота - кинетопласт расположен в передней части клетки. 4. Амастигота – неподвижна, отсутствуют жгутик и ундулирующая мембрана. Внутриклеточный паразит позвоночных, способна переходить в трипомастиготу.

Слайд 58

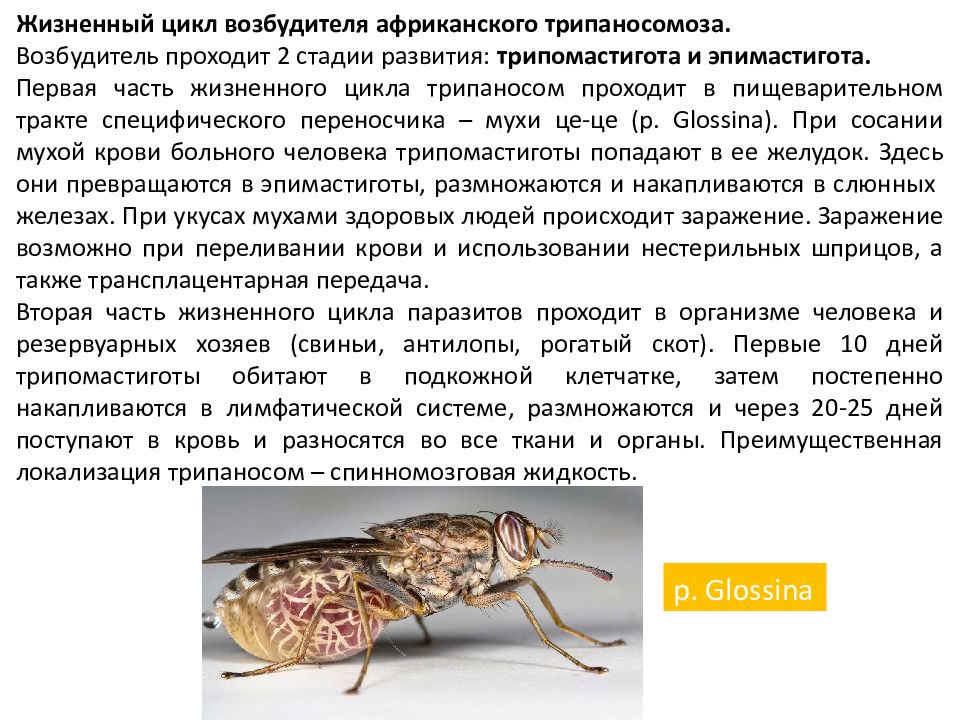

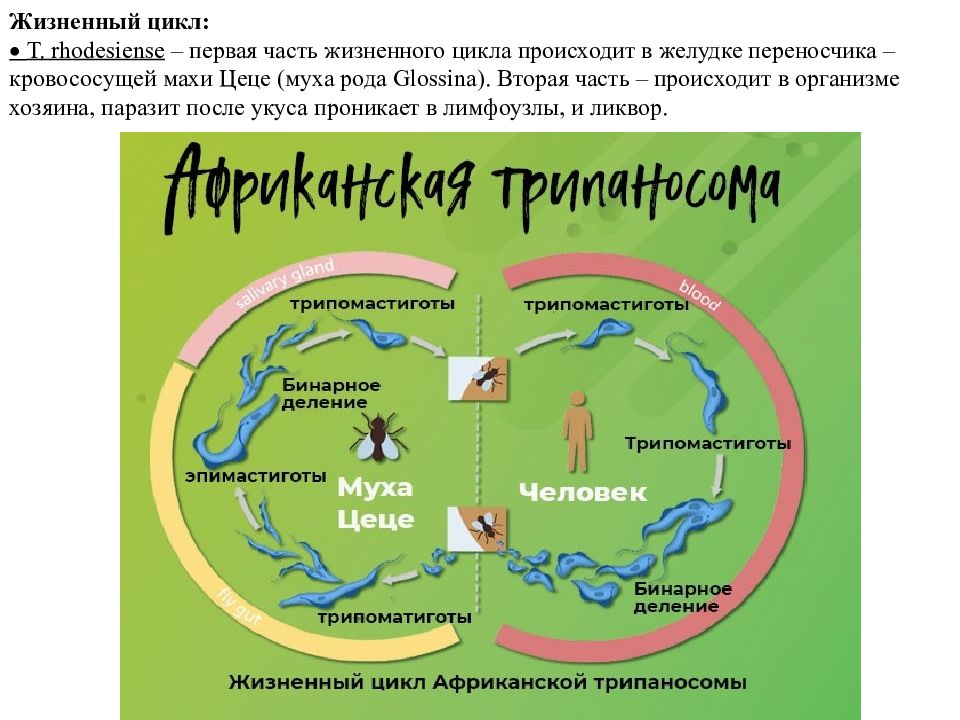

Жизненный цикл возбудителя африканского трипаносомоза. Возбудитель проходит 2 стадии развития: трипомастигота и эпимастигота. Первая часть жизненного цикла трипаносом проходит в пищеварительном тракте специфического переносчика – мухи це-це (р. Glossina). При сосании мухой крови больного человека трипомастиготы попадают в ее желудок. Здесь они превращаются в эпимастиготы, размножаются и накапливаются в слюнных железах. При укусах мухами здоровых людей происходит заражение. Заражение возможно при переливании крови и использовании нестерильных шприцов, а также трансплацентарная передача. Вторая часть жизненного цикла паразитов проходит в организме человека и резервуарных хозяев (свиньи, антилопы, рогатый скот). Первые 10 дней трипомастиготы обитают в подкожной клетчатке, затем постепенно накапливаются в лимфатической системе, размножаются и через 20-25 дней поступают в кровь и разносятся во все ткани и органы. Преимущественная локализация трипаносом – спинномозговая жидкость. р. Glossina

Слайд 59

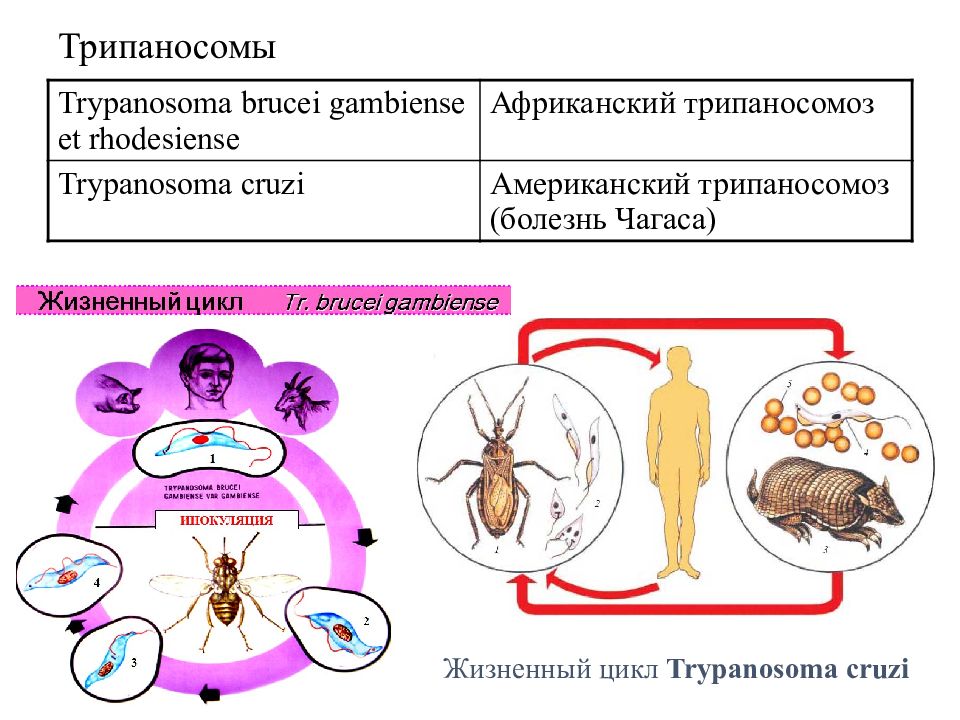

Жизненный цикл: · T. rhodesiense – первая часть жизненного цикла происходит в желудке переносчика – кровососущей махи Цеце (муха рода Glossina). Вторая часть – происходит в организме хозяина, паразит после укуса проникает в лимфоузлы, и ликвор.

Слайд 60

T. cruzi – первая часть жизненного цикла происходит в кишечнике переносчика – триатомовых клопов (клопы рода: Triatoma, Rhodnius et Panstrongylus), которые после кровососания испражняются и выделяют паразитов – трансмиссивный контаминальный способ заражения (возбудитель с фекалиями переносчика попадает в кровь через раны на коже). Может паразитировать внутри клеток (в макрофагах, у клетках кожи и слизистой), при этом паразит теряет жгутик и становится амастиготной формой. Триатомовые клопы. Другое название «поцелуйный клоп» или «ласковый убийца».

Слайд 61: Трипаносомы

Trypanosoma brucei gambiense et rhodesiense Африканский трипаносомоз Trypanosoma cruzi Американский трипаносомоз (болезнь Чагаса) Жизненный цикл Trypanosoma cruzi

Слайд 62

Сонная болезнь: · Нарастающая мышечная слабость · Депрессия · Истощение · Сонливость, рассеянность, нарушение координации и ориентации из-за поражения ЦНС Болезнь Чагаса: · Часто поражает грудных детей и больных со слабым иммунитетом. · Специфический миокардит · Кровоизлеяния в менингиальные оболочки · Менингоэнцефалит · Поражение внутренних органов · Заболевание протекает как в острой так и в хронической форме с летальные исходом Лабораторная диагностика: В начале заболевания можно обнаружить в биоптате шейных лимфоузлов и в периферической крови. В период разгара заболевания обнаруживаются в ликворе. Профилактика: · Личная: прием лекарственных препаратов · Общественная: уничтожение переносчиков, лечение больных.

Слайд 63

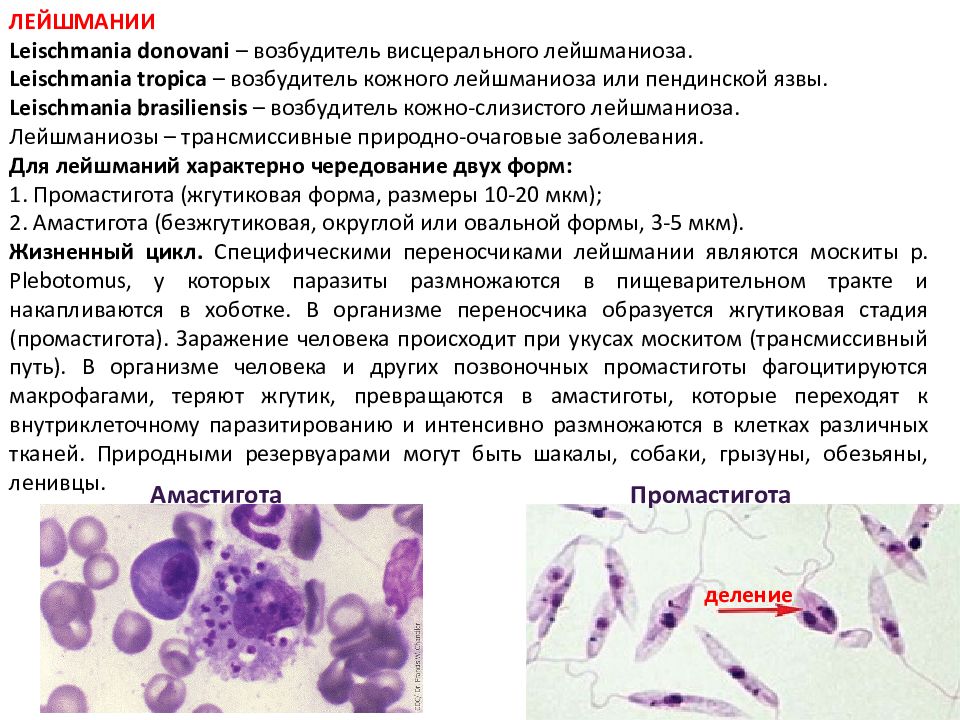

ЛЕЙШМАНИИ Leischmania donovani – возбудитель висцерального лейшманиоза. Leischmania tropica – возбудитель кожного лейшманиоза или пендинской язвы. Leischmania brasiliensis – возбудитель кожно-слизистого лейшманиоза. Лейшманиозы – трансмиссивные природно-очаговые заболевания. Для лейшманий характерно чередование двух форм: 1. Промастигота (жгутиковая форма, размеры 10-20 мкм); 2. Амастигота (безжгутиковая, округлой или овальной формы, 3-5 мкм). Жизненный цикл. Специфическими переносчиками лейшмании являются москиты р. Plebotomus, у которых паразиты размножаются в пищеварительном тракте и накапливаются в хоботке. В организме переносчика образуется жгутиковая стадия (промастигота). Заражение человека происходит при укусах москитом (трансмиссивный путь). В организме человека и других позвоночных промастиготы фагоцитируются макрофагами, теряют жгутик, превращаются в амастиготы, которые переходят к внутриклеточному паразитированию и интенсивно размножаются в клетках различных тканей. Природными резервуарами могут быть шакалы, собаки, грызуны, обезьяны, ленивцы. Амастигота Промастигота деление

Слайд 65

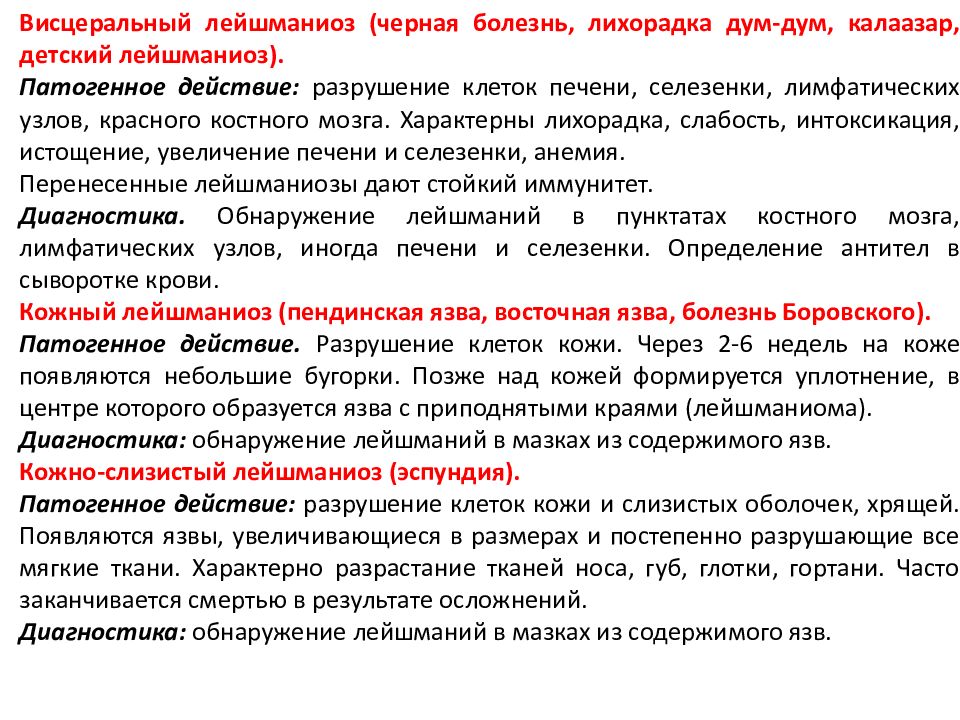

Висцеральный лейшманиоз (черная болезнь, лихорадка дум-дум, калаазар, детский лейшманиоз). Патогенное действие: разрушение клеток печени, селезенки, лимфатических узлов, красного костного мозга. Характерны лихорадка, слабость, интоксикация, истощение, увеличение печени и селезенки, анемия. Перенесенные лейшманиозы дают стойкий иммунитет. Диагностика. Обнаружение лейшманий в пунктатах костного мозга, лимфатических узлов, иногда печени и селезенки. Определение антител в сыворотке крови. Кожный лейшманиоз (пендинская язва, восточная язва, болезнь Боровского). Патогенное действие. Разрушение клеток кожи. Через 2-6 недель на коже появляются небольшие бугорки. Позже над кожей формируется уплотнение, в центре которого образуется язва с приподнятыми краями (лейшманиома). Диагностика: обнаружение лейшманий в мазках из содержимого язв. Кожно-слизистый лейшманиоз (эспундия). Патогенное действие: разрушение клеток кожи и слизистых оболочек, хрящей. Появляются язвы, увеличивающиеся в размерах и постепенно разрушающие все мягкие ткани. Характерно разрастание тканей носа, губ, глотки, гортани. Часто заканчивается смертью в результате осложнений. Диагностика: обнаружение лейшманий в мазках из содержимого язв.

Слайд 67

Профилактика и контроль Профилактика и сдерживание распространения лейшманиоза является сложной задачей, требующей принятия целого ряда мер. Ниже указаны основные стратегии. Ранняя диагностика и оперативное назначение эффективного лечения способствуют уменьшению распространенности болезни и предотвращают инвалидность и смерть пациентов. Это помогает снижать интенсивность передачи инфекции и отслеживать распространение и бремя болезни. Существуют высокоэффективные и безопасные препараты для лечения лейшманиоза, особенно его висцеральной формы, хотя их применение может быть сопряжено с трудностями. Такие препараты стали гораздо более доступными благодаря усилиям ВОЗ по согласованию цен и программе бесплатного обеспечения препаратами при посредничестве ВОЗ. Борьба с переносчиками способствует снижению заболеваемости или прерыванию передачи инфекции путем сокращения численности популяций москитов. Для борьбы с переносчиками применяются распыление инсектицидов, обработанные инсектицидом сетки, меры инженерно-экологического обустройства и средства индивидуальной защиты. Эффективный эпиднадзор имеет большое значение, поскольку позволяет вести оперативный мониторинг обстановки и принимать меры в ходе эпидемий, а также в условиях высокой летальности находящихся на лечении пациентов. Контроль численности популяций животных-резервуаров требует сложного комплекса мероприятий и должен осуществляться с учетом местных условий. Социальная мобилизация и укрепление партнерств : мобилизация и санитарное просвещение местного населения и проведение эффективных мероприятий, направленных на изменение поведения, всегда должны осуществляться с учетом местной специфики. Решающее значение имеют партнерское взаимодействие и сотрудничество с различными заинтересованными сторонами и программами по борьбе с другими трансмиссивными болезнями.

Слайд 68

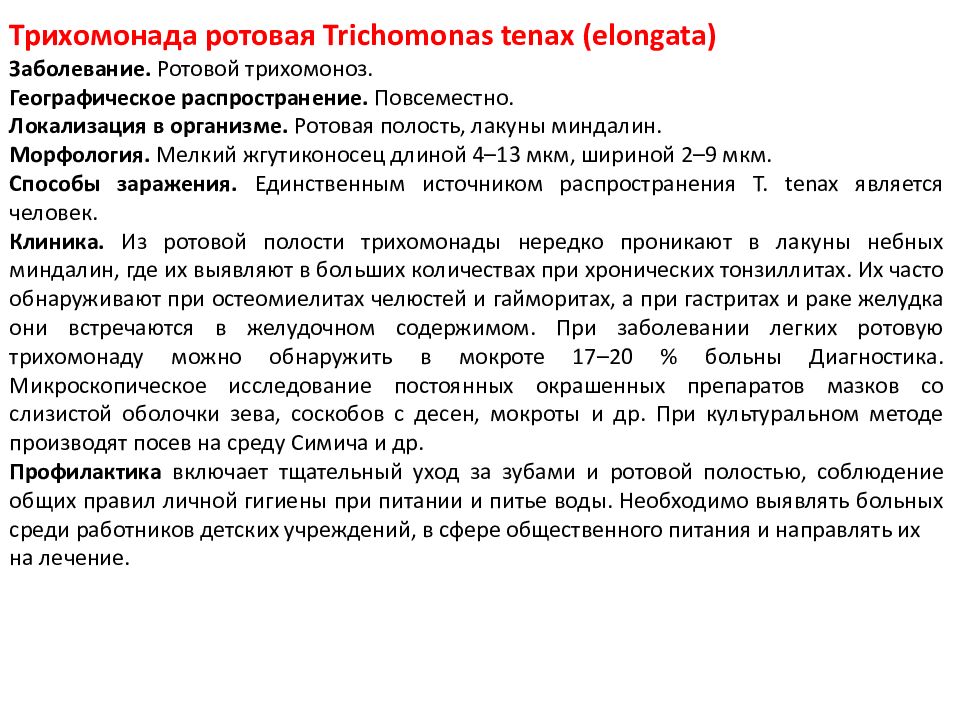

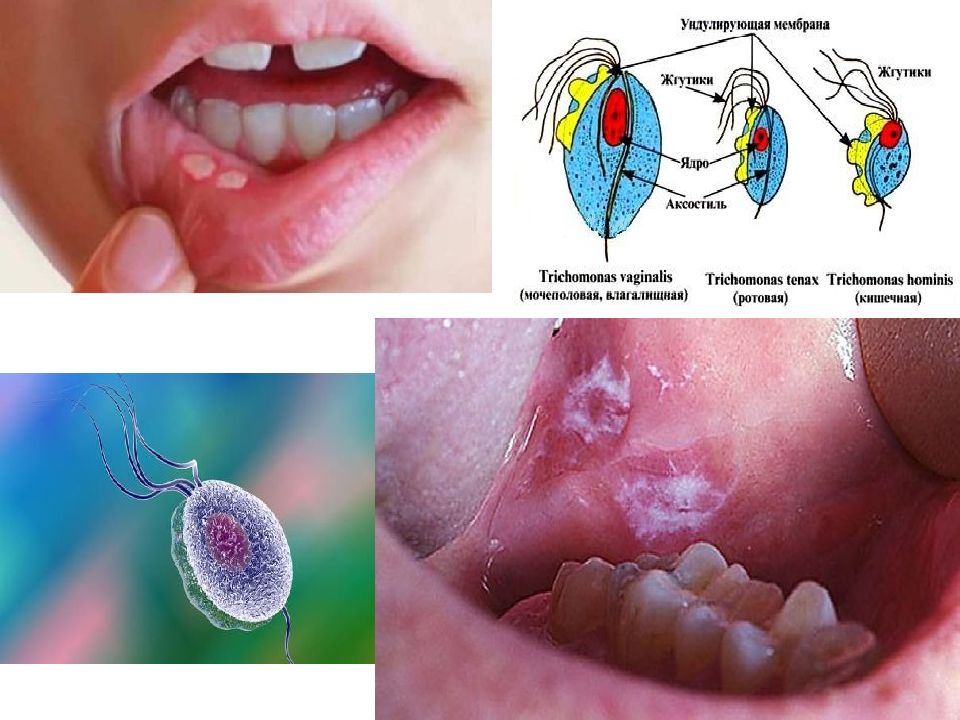

Трихомонада ротовая Trichomonas tenax (elongata) Заболевание. Ротовой трихомоноз. Географическое распространение. Повсеместно. Локализация в организме. Ротовая полость, лакуны миндалин. Морфология. Мелкий жгутиконосец длиной 4–13 мкм, шириной 2–9 мкм. Способы заражения. Единственным источником распространения T. tenax является человек. Клиника. Из ротовой полости трихомонады нередко проникают в лакуны небных миндалин, где их выявляют в больших количествах при хронических тонзиллитах. Их часто обнаруживают при остеомиелитах челюстей и гайморитах, а при гастритах и раке желудка они встречаются в желудочном содержимом. При заболевании легких ротовую трихомонаду можно обнаружить в мокроте 17–20 % больны Диагностика. Микроскопическое исследование постоянных окрашенных препаратов мазков со слизистой оболочки зева, соскобов с десен, мокроты и др. При культуральном методе производят посев на среду Симича и др. Профилактика включает тщательный уход за зубами и ротовой полостью, соблюдение общих правил личной гигиены при питании и питье воды. Необходимо выявлять больных среди работников детских учреждений, в сфере общественного питания и направлять их на лечение.

Слайд 70

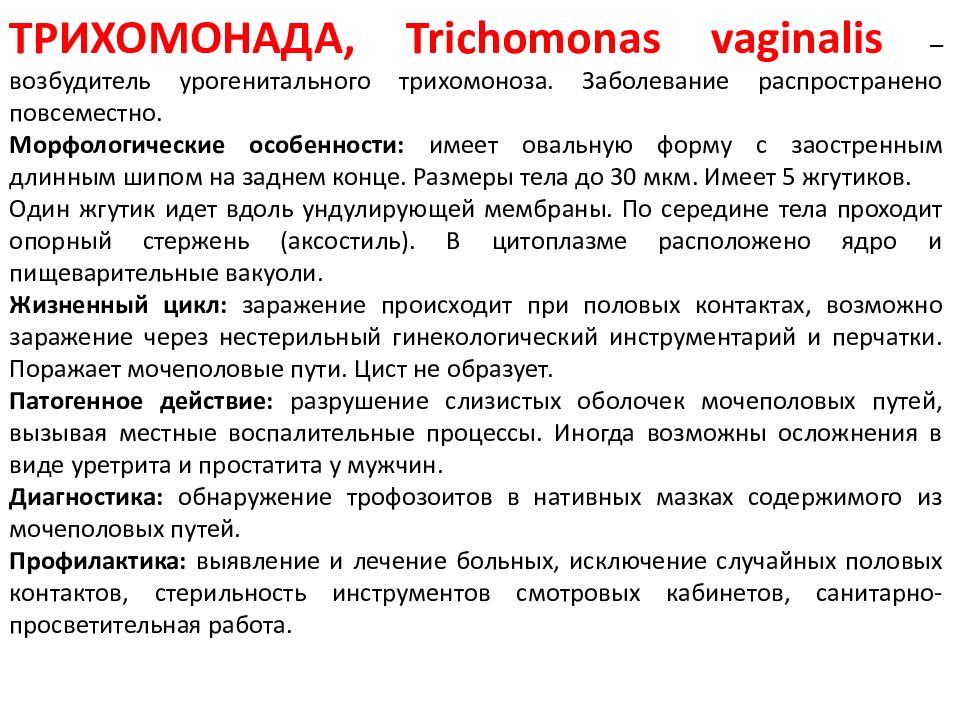

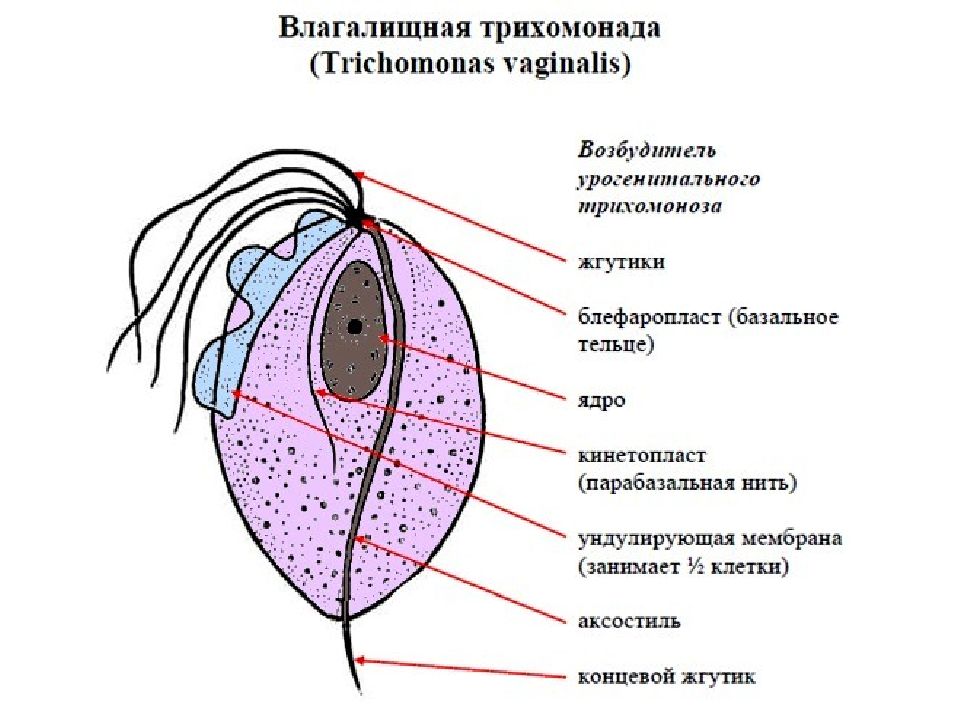

ТРИХОМОНАДА, Trichomonas vaginalis – возбудитель урогенитального трихомоноза. Заболевание распространено повсеместно. Морфологические особенности: имеет овальную форму с заостренным длинным шипом на заднем конце. Размеры тела до 30 мкм. Имеет 5 жгутиков. Один жгутик идет вдоль ундулирующей мембраны. По середине тела проходит опорный стержень (аксостиль). В цитоплазме расположено ядро и пищеварительные вакуоли. Жизненный цикл: заражение происходит при половых контактах, возможно заражение через нестерильный гинекологический инструментарий и перчатки. Поражает мочеполовые пути. Цист не образует. Патогенное действие: разрушение слизистых оболочек мочеполовых путей, вызывая местные воспалительные процессы. Иногда возможны осложнения в виде уретрита и простатита у мужчин. Диагностика: обнаружение трофозоитов в нативных мазках содержимого из мочеполовых путей. Профилактика: выявление и лечение больных, исключение случайных половых контактов, стерильность инструментов смотровых кабинетов, санитарно-просветительная работа.

Слайд 73

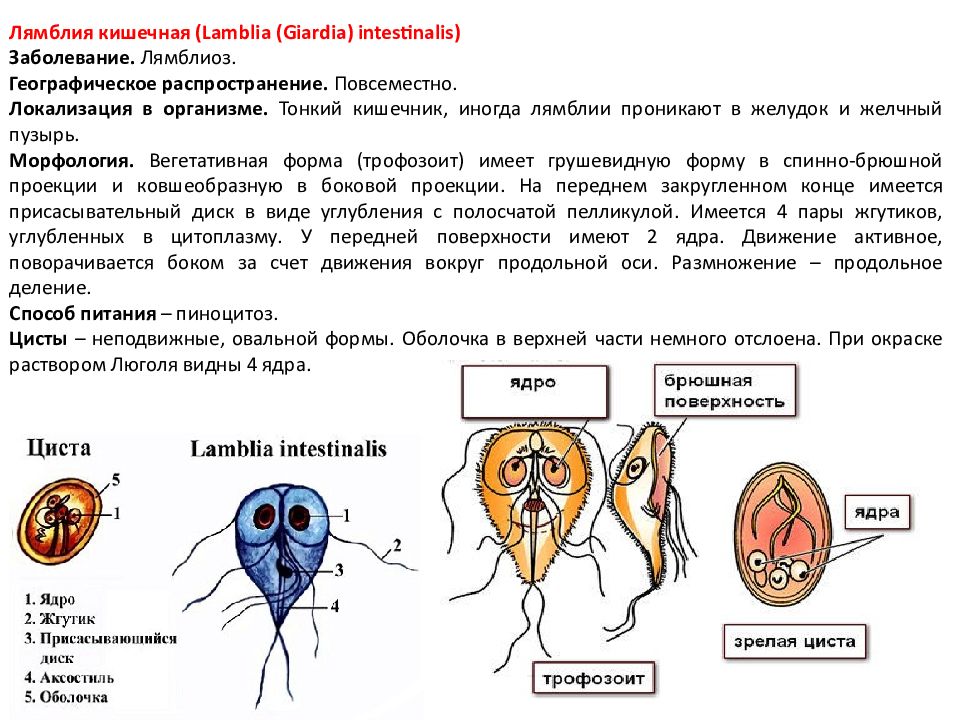

Лямблия кишечная (Lamblia (Giardia) intestinalis) Заболевание. Лямблиоз. Географическое распространение. Повсеместно. Локализация в организме. Тонкий кишечник, иногда лямблии проникают в желудок и желчный пузырь. Морфология. Вегетативная форма (трофозоит) имеет грушевидную форму в спинно-брюшной проекции и ковшеобразную в боковой проекции. На переднем закругленном конце имеется присасывательный диск в виде углубления с полосчатой пелликулой. Имеется 4 пары жгутиков, углубленных в цитоплазму. У передней поверхности имеют 2 ядра. Движение активное, поворачивается боком за счет движения вокруг продольной оси. Размножение – продольное деление. Способ питания – пиноцитоз. Цисты – неподвижные, овальной формы. Оболочка в верхней части немного отслоена. При окраске раствором Люголя видны 4 ядра.

Слайд 74

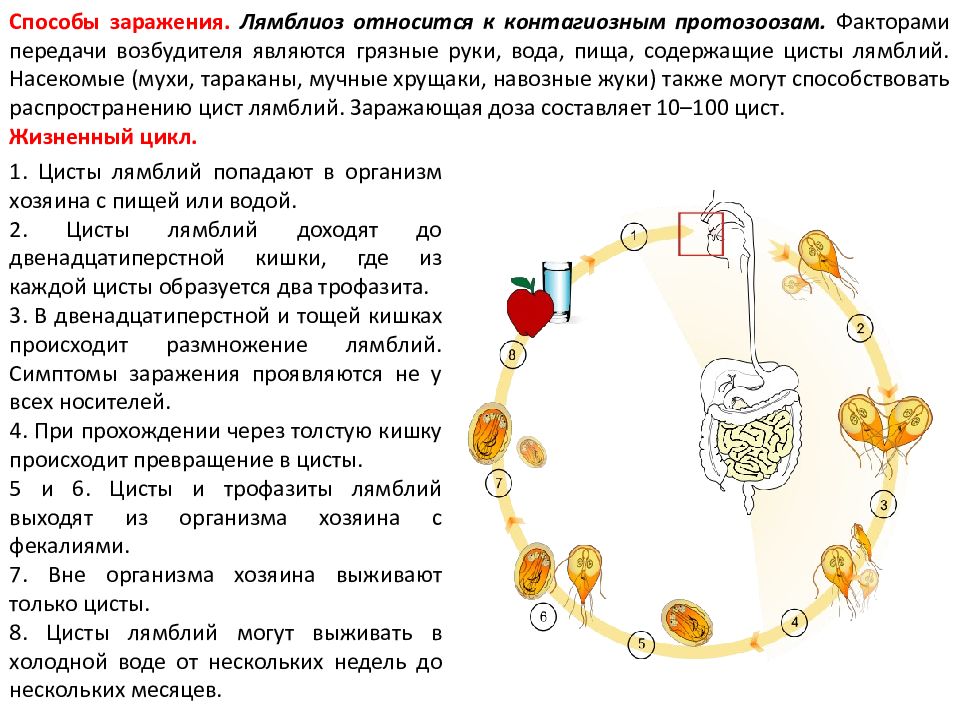

Способы заражения. Лямблиоз относится к контагиозным протозоозам. Факторами передачи возбудителя являются грязные руки, вода, пища, содержащие цисты лямблий. Насекомые (мухи, тараканы, мучные хрущаки, навозные жуки) также могут способствовать распространению цист лямблий. Заражающая доза составляет 10–100 цист. Жизненный цикл. 1. Цисты лямблий попадают в организм хозяина с пищей или водой. 2. Цисты лямблий доходят до двенадцатиперстной кишки, где из каждой цисты образуется два трофазита. 3. В двенадцатиперстной и тощей кишках происходит размножение лямблий. Симптомы заражения проявляются не у всех носителей. 4. При прохождении через толстую кишку происходит превращение в цисты. 5 и 6. Цисты и трофазиты лямблий выходят из организма хозяина с фекалиями. 7. Вне организма хозяина выживают только цисты. 8. Цисты лямблий могут выживать в холодной воде от нескольких недель до нескольких месяцев.

Слайд 75

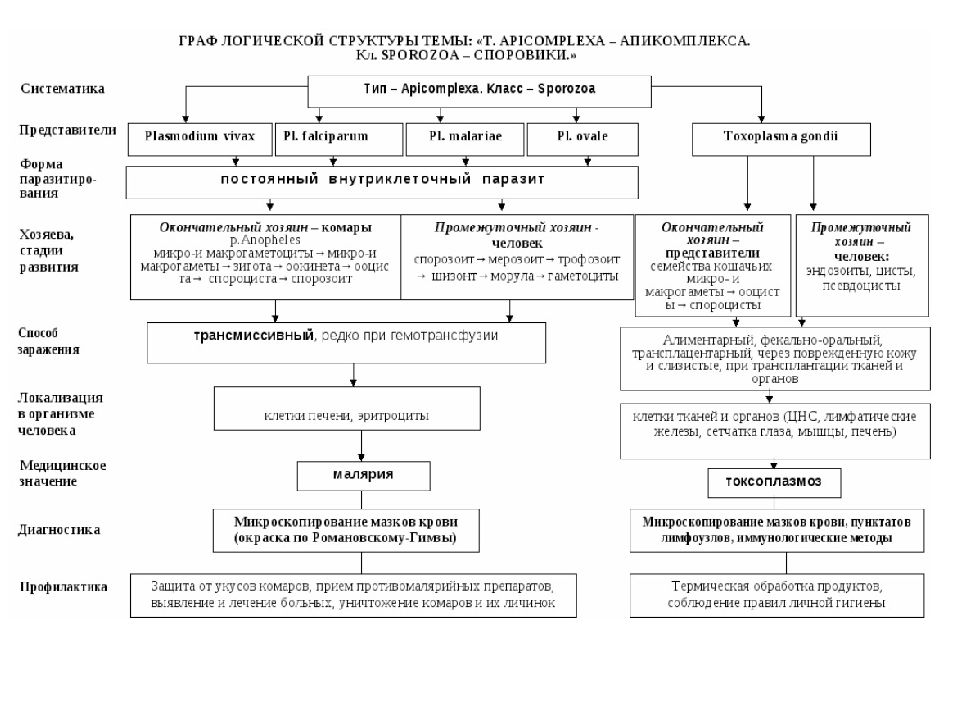

Тип Apicomplexa, класс Sporozoa Все представители класса Споровики (Sporozoa) являются паразитами. Они не имеют органоидов движения, пищеварительных и сократительных вакуолей. Жизненные циклы отличаются сложностью, проходят со сменой хозяев и чередованием полового процесса и бесполого размножения. МАЛЯРИЙНЫЕ ПЛАЗМОДИИ Возбудители малярии человека относятся к роду Plasmodium. Их известно 4 вида: Plasmodium vivax — возбудитель трехдневной малярии. Plasmodium ovale — возбудитель малярии типа трехдневной (малярии овале). Plasmodium falciparum — возбудитель тропической малярии. Plasmodium malaria — возбудитель четырехдневной малярии. Малярия встречается преимущественно в странах с субтропическим и тропическим климатом.

Слайд 76

Локализация в организме. Кровь, клетки печени. Морфология. Существует в форме шизонта, мерозоита, спорозоита, гаметоцитов. Способы заражения: Трансмиссивный (человек заражается в момент инокуляции (впрыскивания) самкой малярийного комара одной из стадий жизненного цикла возбудителя (спорозоитов) в кровь или лимфатическую систему. Трансплацентарный (плод редко заражается через плаценту). Чаще заражение происходит во время родов при попадании в кровоток новорожденного некоторого количества крови матери, в эритроцитах которой находятся бесполые формы паразита. Гемотрансфузионный. В двух последних случаях инвазионной стадией для человека является эритроцитарный шизонт, поэтому такая малярия называется шизонтной. Жизненный цикл. Основной хозяин – самка комара рода Anopheles. Промежуточный хозяин – человек. Инвазионная стадия для комара – гаметоцит. Инвазионная стадия для человека – спорозоит.

Слайд 77

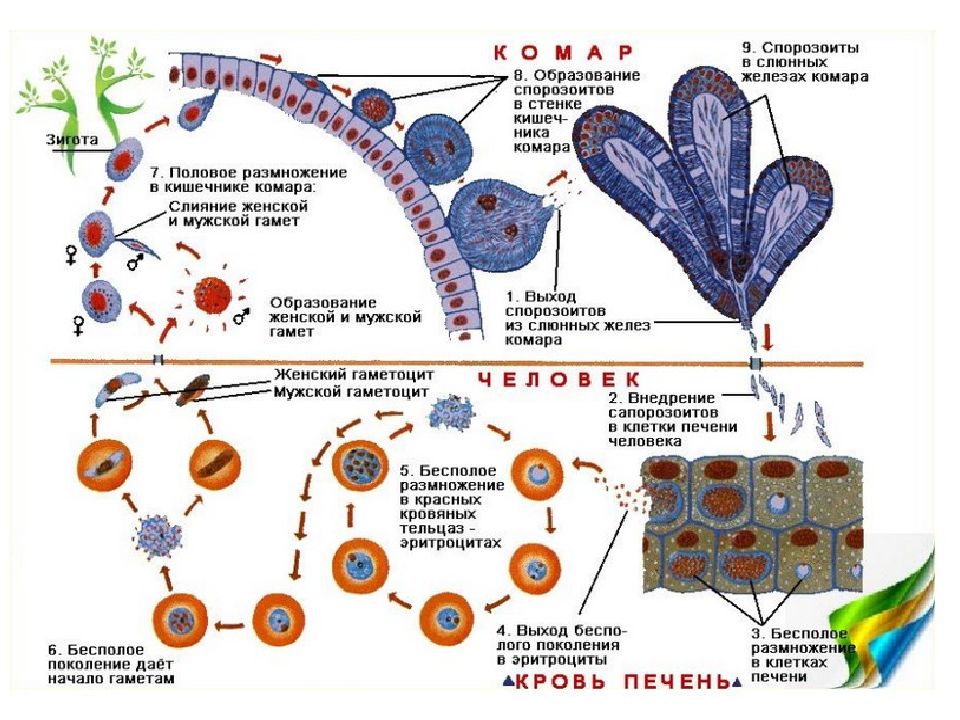

Жизненный цикл. Человек для возбудителей малярии является промежуточным хозяином, а самки малярийных комаров – основным. Заражение человека происходит при укусе самкой комара р. Anopheles, которая вместе со слюной вводит в кровь спорозоиты малярийного плазмодия. Током крови спорозоиты заносятся в клетки печени, селезенки, эндотелий кровеносных капилляров, где превращаются в тканевые шизонты. Шизонты растут и через 5-16 суток претерпевают множественное деление ( шизогония ), в результате которой образуются тканевые мерозоиты. Эти стадии развития в организме человека называют тканевой (предэритроцитарной) шизогонией, соответствующей инкубационному периоду болезни. Тканевые мерозоиты разрушают клетки, поступают в кровь и внедряются в эритроциты. Начинается цикл эритроцитарной шизогонии. Мерозоит, проникший в эритроцит, теперь называется эритроцитарным (кровяным) шизонтом. Через 2-3 часа после внедрения в центре шизонта образуется вакуоль, оттесняющая к периферии цитоплазму и ядро. Шизонт приобретает форму перстня и называется кольцевидным. Питаясь гемоглобином эритроцитов, шизонты растут, образуют псевдоподии и превращаются в амебовидные шизонты. Они продолжают питаться, расти, втягивают ложноножки, округляются, их ядро многократно делится (на 6-24 части) и вокруг ядер обособляются участки цитоплазмы. Такая стадия называется морулой. Образовавшиеся в результате эритроцитарной шизогонии клетки называются эритроцитарными (кровяными) мерозоитами. Оболочка эритроцита разрушается, и в плазму выходят мерозоиты и продукты их обмена. Этот процесс называется меруляцией. В это время у больного человека начинается приступ малярии. Часть кровяных мерозоитов вновь проникает в эритроциты и повторяет весь цикл эритроцитарной шизогонии, который может проходить многократно. Продолжительность эритроцитарной шизогонии составляет 48-72 часа в зависимости от вида плазмодия. Другая часть мерозоитов, попав в эритроциты, превращается в незрелые половые клетки – гамонты (микро- и макрогаметоциты), дальнейшее развитие которых (гаметогония) может происходить только в теле комара. При питании кровью больного человека, микрогаметоциты и макрогаметоциты попадают в желудок самки малярийного комара, где они созревают и превращаются в зрелые половые клетки – макро- и микрогаметы. В дальнейшем гаметы попарно сливаются с образованием подвижной зиготы (оокинеты). Она активно внедряется в стенку желудка, проникает на его наружную поверхность, покрывается защитной оболочкой и превращается в ооцисту. Ооциста увеличивается в размерах, содержимое ее многократно делится, в результате чего образуется большое количество (до 10 тыс.) лентовидных спорозоитов. Процесс их образования называется спорогонией. Оболочка созревшей ооцисты разрывается, спорозоиты попадают в полость тела комара и гемолимфой заносятся во все органы, скапливаясь преимущественно в слюнных железах. При укусах такими самками здоровых людей происходит их заражение малярией ( трансмиссивный путь ). Заражение малярией возможно также при переливании крови и трансплацентарно. В этом случае инвазионной стадией для человека является эритроцитарный шизонт, поэтому такая малярия называется шизонтной.

Слайд 79

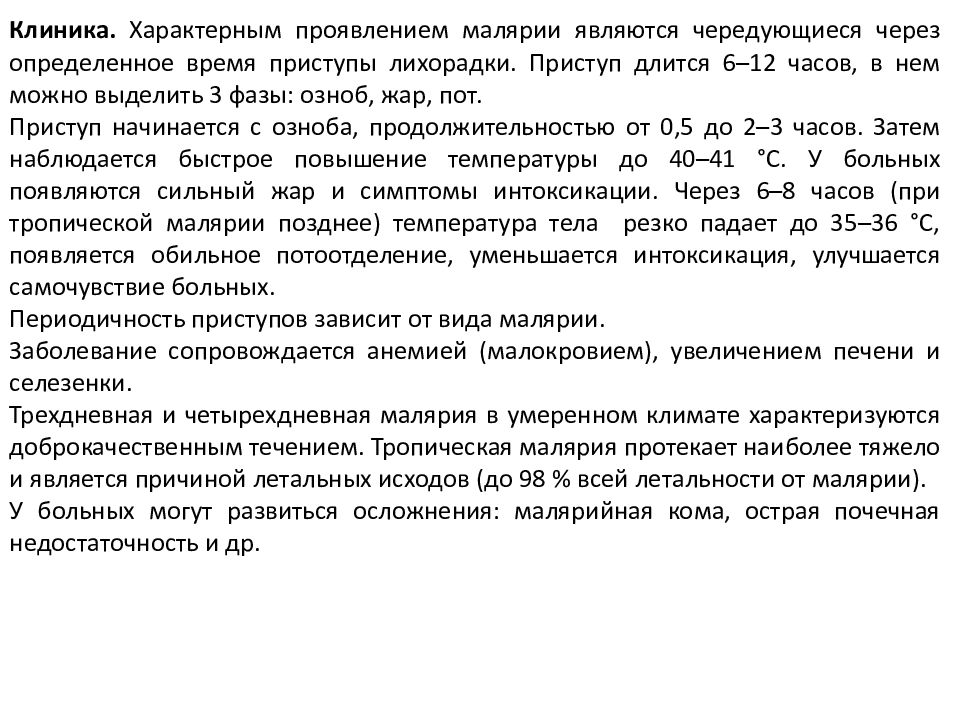

Клиника. Характерным проявлением малярии являются чередующиеся через определенное время приступы лихорадки. Приступ длится 6–12 часов, в нем можно выделить 3 фазы: озноб, жар, пот. Приступ начинается с озноба, продолжительностью от 0,5 до 2–3 часов. Затем наблюдается быстрое повышение температуры до 40–41 °С. У больных появляются сильный жар и симптомы интоксикации. Через 6–8 часов (при тропической малярии позднее) температура тела резко падает до 35–36 °С, появляется обильное потоотделение, уменьшается интоксикация, улучшается самочувствие больных. Периодичность приступов зависит от вида малярии. Заболевание сопровождается анемией (малокровием), увеличением печени и селезенки. Трехдневная и четырехдневная малярия в умеренном климате характеризуются доброкачественным течением. Тропическая малярия протекает наиболее тяжело и является причиной летальных исходов (до 98 % всей летальности от малярии). У больных могут развиться осложнения: малярийная кома, острая почечная недостаточность и др.

Слайд 80

Профилактика: Профилактические мероприятия в месте очага инфекции: применение москитных сеток; применение инсектицидов, которыми обрабатывают места скопления комаров; использование репеллентов, аэрозолей и мазей, отпугивающих комаров и вызывающих их гибель. При подозрении на возможное заражение принимаются медикаменты в дозах, назначенных инфекционистом. Люди, находящиеся в очаге эпидемии, при появлении повышенной температуры подлежат изоляции и лабораторному обследованию. Обследование приехавших из стран с малярийными очагами. Наблюдение врачом-инфекционистом за переболевшими на протяжении 3 лет. В настоящее время разрабатывается вакцинопрофилактика.

Слайд 81

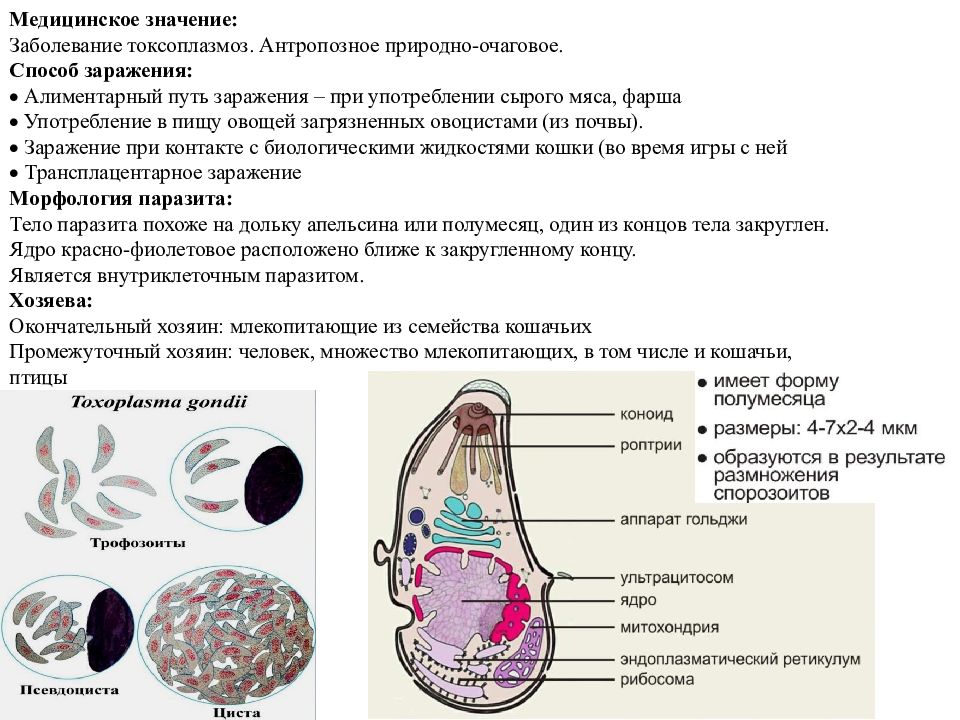

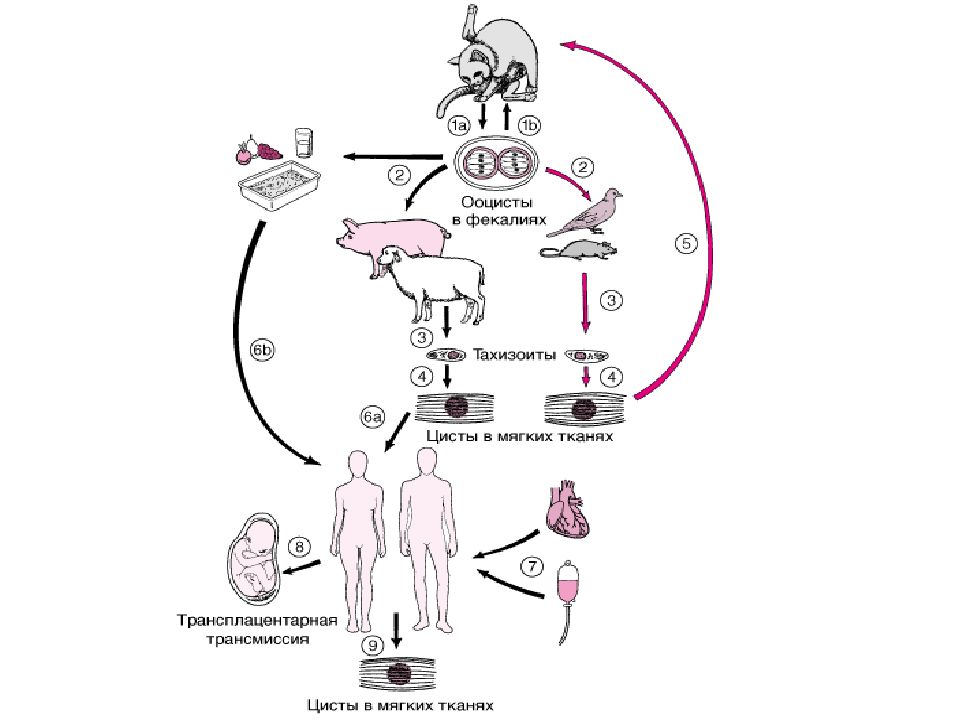

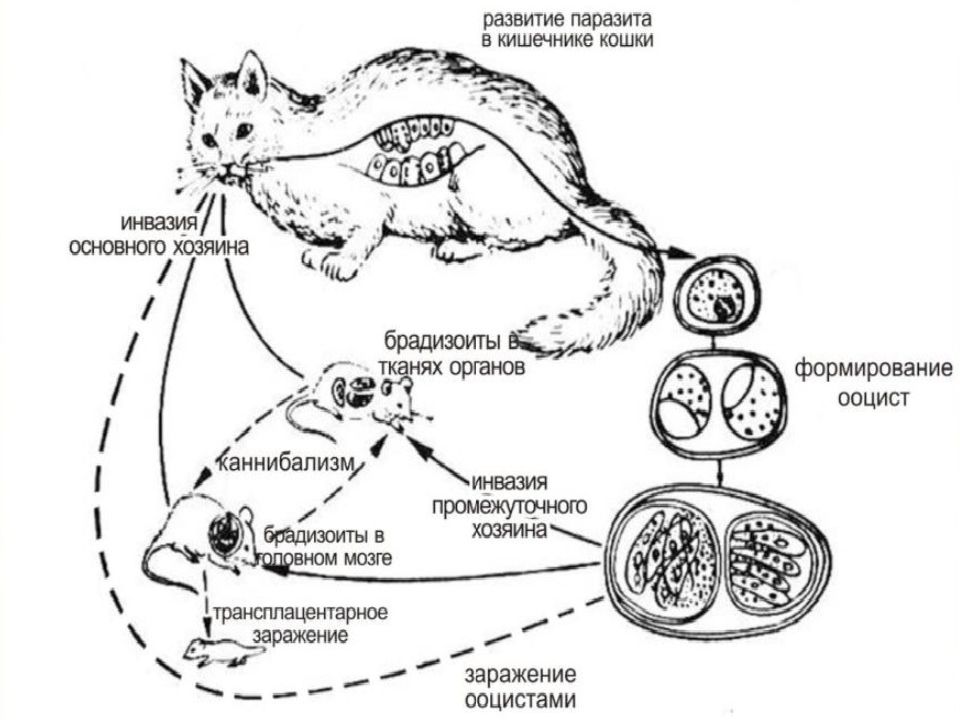

Медицинское значение: Заболевание токсоплазмоз. Антропозное природно-очаговое. Способ заражения: · Алиментарный путь заражения – при употреблении сырого мяса, фарша · Употребление в пищу овощей загрязненных овоцистами (из почвы). · Заражение при контакте с биологическими жидкостями кошки (во время игры с ней · Трансплацентарное заражение Морфология паразита: Тело паразита похоже на дольку апельсина или полумесяц, один из концов тела закруглен. Ядро красно-фиолетовое расположено ближе к закругленному концу. Является внутриклеточным паразитом. Хозяева: Окончательный хозяин: млекопитающие из семейства кошачьих Промежуточный хозяин: человек, множество млекопитающих, в том числе и кошачьи, птицы

Слайд 82

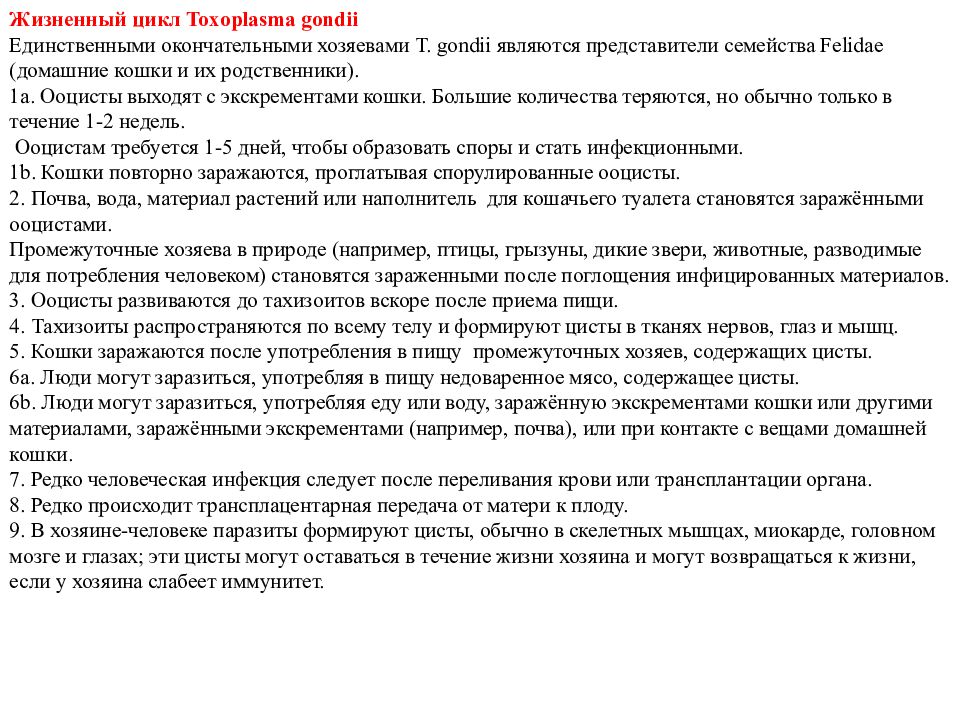

Жизненный цикл Toxoplasma gondii Единственными окончательными хозяевами T. gondii являются представители семейства Felidae (домашние кошки и их родственники). 1a. Ооцисты выходят с экскрементами кошки. Больши е количества теряются, но обычно только в т ечение 1-2 недель. Ооцистам требуется 1-5 дней, чтобы образовать споры и стать инфекционными. 1b. Кошки повторно заражаются, проглатывая спорулированные ооцисты. 2. Почва, вода, материал растений или наполнитель для кошачьего туалета становятся заражёнными ооцистами. Промежуточные хозяева в природе (например, птицы, грызуны, дикие звери, животные, разводимые для потребления человеком) становятся зараженными после поглощения инфицированных материалов. 3. Ооцисты развиваются до тахизоитов вскоре после приема пищи. 4. Тахизоиты распространяются по всему телу и формируют цисты в тканях нервов, глаз и мышц. 5. Кошки заражаются после употребления в пищу промежуточных хозяев, содержащих цисты. 6a. Люди могут заразиться, употребляя в пищу недоваренное мясо, содержащее цисты. 6b. Люди могут заразиться, употребляя еду или воду, заражённую экскрементами кошки или другими материалами, заражёнными экскрементами (например, почва), или при контакте с вещами домашней кошки. 7. Редко человеческая инфекция следует после переливания крови или трансплантации органа. 8. Редко происходит трансплацентарная передача от матери к плоду. 9. В хозяине-человеке паразиты формируют цисты, обычно в скелетных мышцах, миокарде, головном мозге и глазах; эти цисты могут оставаться в течение жизни хозяина и могут возвращаться к жизни, если у хозяина слабеет иммунитет.

Слайд 84

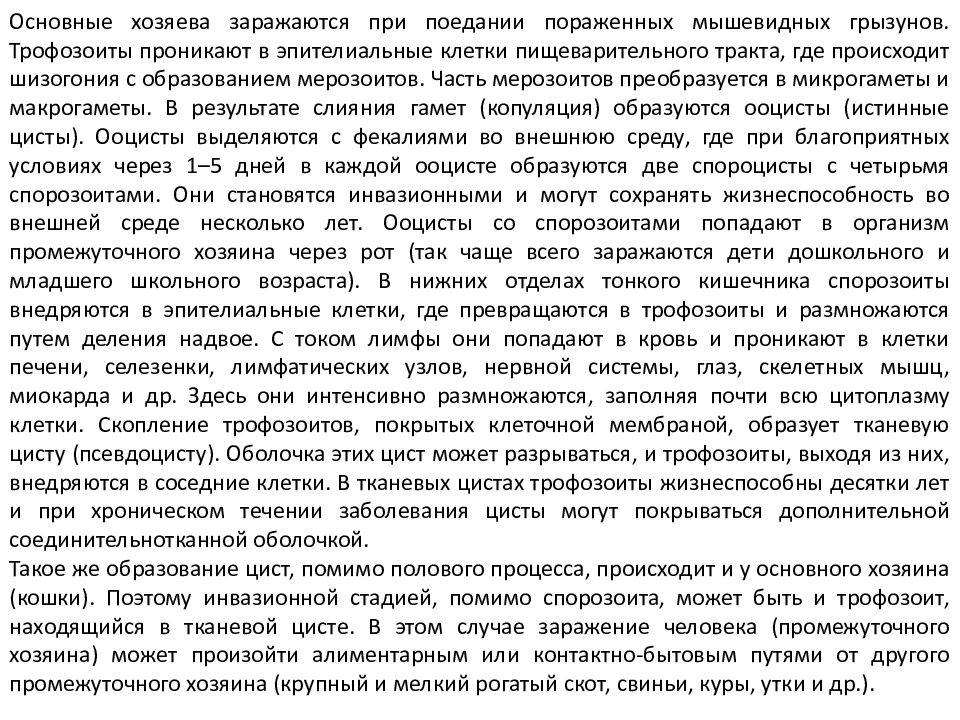

Основные хозяева заражаются при поедании пораженных мышевидных грызунов. Трофозоиты проникают в эпителиальные клетки пищеварительного тракта, где происходит шизогония с образованием мерозоитов. Часть мерозоитов преобразуется в микрогаметы и макрогаметы. В результате слияния гамет (копуляция) образуются ооцисты (истинные цисты). Ооцисты выделяются с фекалиями во внешнюю среду, где при благоприятных условиях через 1–5 дней в каждой ооцисте образуются две спороцисты с четырьмя спорозоитами. Они становятся инвазионными и могут сохранять жизнеспособность во внешней среде несколько лет. Ооцисты со спорозоитами попадают в организм промежуточного хозяина через рот (так чаще всего заражаются дети дошкольного и младшего школьного возраста). В нижних отделах тонкого кишечника спорозоиты внедряются в эпителиальные клетки, где превращаются в трофозоиты и размножаются путем деления надвое. С током лимфы они попадают в кровь и проникают в клетки печени, селезенки, лимфатических узлов, нервной системы, глаз, скелетных мышц, миокарда и др. Здесь они интенсивно размножаются, заполняя почти всю цитоплазму клетки. Скопление трофозоитов, покрытых клеточной мембраной, образует тканевую цисту (псевдоцисту). Оболочка этих цист может разрываться, и трофозоиты, выходя из них, внедряются в соседние клетки. В тканевых цистах трофозоиты жизнеспособны десятки лет и при хроническом течении заболевания цисты могут покрываться дополнительной соединительнотканной оболочкой. Такое же образование цист, помимо полового процесса, происходит и у основного хозяина (кошки). Поэтому инвазионной стадией, помимо спорозоита, может быть и трофозоит, находящийся в тканевой цисте. В этом случае заражение человека (промежуточного хозяина) может произойти алиментарным или контактно-бытовым путями от другого промежуточного хозяина (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, куры, утки и др.).

Слайд 86

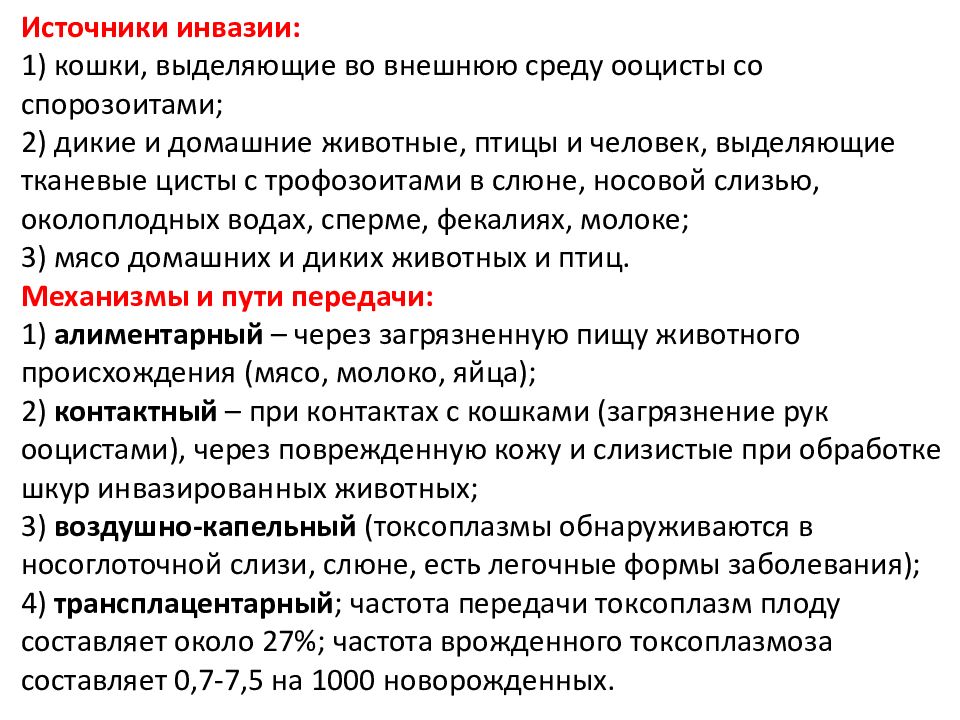

Источники инвазии: 1) кошки, выделяющие во внешнюю среду ооцисты со спорозоитами; 2) дикие и домашние животные, птицы и человек, выделяющие тканевые цисты с трофозоитами в слюне, носовой слизью, околоплодных водах, сперме, фекалиях, молоке; 3) мясо домашних и диких животных и птиц. Механизмы и пути передачи: 1) алиментарный – через загрязненную пищу животного происхождения (мясо, молоко, яйца); 2) контактный – при контактах с кошками (загрязнение рук ооцистами), через поврежденную кожу и слизистые при обработке шкур инвазированных животных; 3) воздушно-капельный (токсоплазмы обнаруживаются в носоглоточной слизи, слюне, есть легочные формы заболевания); 4) трансплацентарный ; частота передачи токсоплазм плоду составляет около 27%; частота врожденного токсоплазмоза составляет 0,7-7,5 на 1000 новорожденных.

Слайд 88

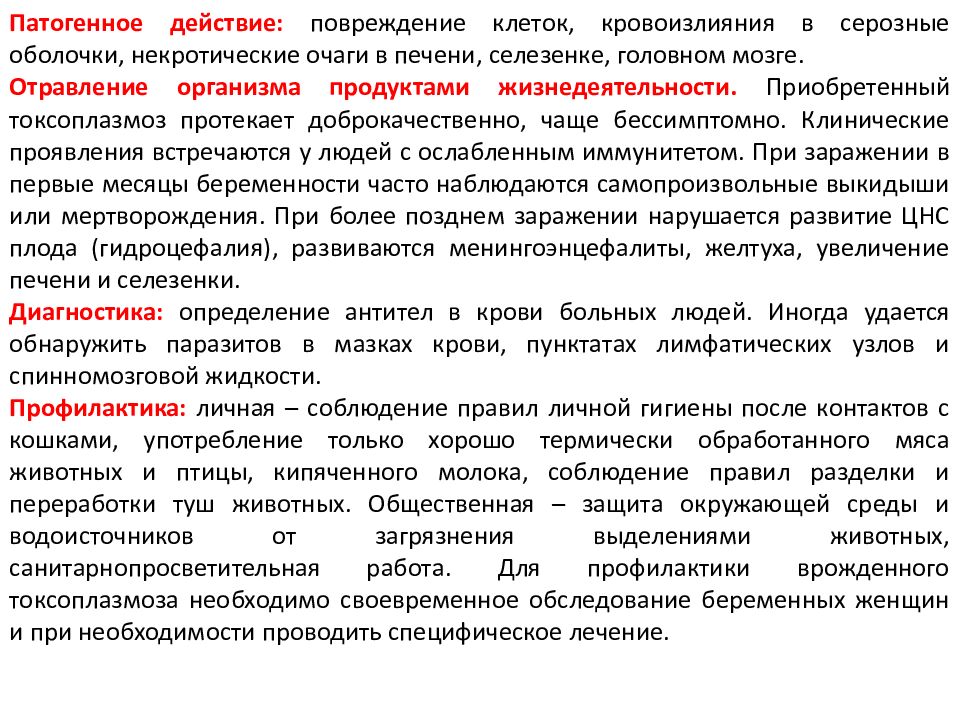

Патогенное действие: повреждение клеток, кровоизлияния в серозные оболочки, некротические очаги в печени, селезенке, головном мозге. Отравление организма продуктами жизнедеятельности. Приобретенный токсоплазмоз протекает доброкачественно, чаще бессимптомно. Клинические проявления встречаются у людей с ослабленным иммунитетом. При заражении в первые месяцы беременности часто наблюдаются самопроизвольные выкидыши или мертворождения. При более позднем заражении нарушается развитие ЦНС плода (гидроцефалия), развиваются менингоэнцефалиты, желтуха, увеличение печени и селезенки. Диагностика: определение антител в крови больных людей. Иногда удается обнаружить паразитов в мазках крови, пунктатах лимфатических узлов и спинномозговой жидкости. Профилактика: личная – соблюдение правил личной гигиены после контактов с кошками, употребление только хорошо термически обработанного мяса животных и птицы, кипяченного молока, соблюдение правил разделки и переработки туш животных. Общественная – защита окружающей среды и водоисточников от загрязнения выделениями животных, санитарнопросветительная работа. Для профилактики врожденного токсоплазмоза необходимо своевременное обследование беременных женщин и при необходимости проводить специфическое лечение.