Слайд 2

Определение понятий: «Обучение» «Методика», «Метод», «Методический прием» Обучение – это дидактический процесс взаимодействия преподавателя и ученика в поиске наиболее эффективного пути достижения от неумения выполнять упражнение до совершенного владения им спортсменом. Способность человека приобретать знания и овладевать умениями и навыками называют обучаемостью.

Слайд 3

Методика - совокупность различных методов, методических приемов и средств, обеспечивающих успешность овладения отдельными упражнениями. Метод – это способ применения физических упражнений. Или способ решения задачи обучения. Методический прием – это вспомогательный прием, позволяющий более эффективно использовать тот или иной метод. Основными средствами обучения в физическом воспитании являются упражнения

Слайд 4: Техника двигательного действия

Техника физических упражнений - различные способы решения двигательной задачи ( Курамшин Ю.Ф.). Двигательная задача – это та задача, которая ставиться перед любым двигательным действием. Способ : - рациональный - нерациональный Техника : 1. Стандартная, - наиболее рациональный способ решения двигательной задачи без учета конкретных условий, в которых выполняется двигательное действие. 2.Индивидуальная, - способ решения двигательной задачи, в котором учитываются индивидуальные особенности. 3. Спортивная техника – это способ решения двигательной задачи наиболее рациональным и эффективным способом, с помощью которого достигается максимальный результат в данном виде деятельности.

Слайд 5

В спортивной гимнастике, спортивной аэробике, акробатике и др. – это строго регламентированный способ решения двигательной задачи. Т.е. в способе точно определены пространственные (видимые, форма) характеристики движения. Отклонения от программы движения, влечет за собой не выполнение его. В данных видах спорта техника выполнения упражнения является предметом оценки на соревнованиях. Качество исполнения техники движения – спортивный результат гимнастов. Если в циклических видах спорта, игровых, единоборствах - эффективность техники является средством достижения результата, то в гимнастике, аэробике, акробатике – целью.

Слайд 6

Основа техники – это совокупность относительно неизменных и достаточных для решения двигательной задачи движений. Основное (ведущее) звено – это наиболее важная часть в технике данного способа выполнения двигательной задачи. Выполнение ведущего звена техники в движениях обычно происходит в сравнительно короткий промежуток времени и требует больших мышечных усилий. Детали техники – это такие особенности движения, которые могут в известных пределах видоизменяться, не вызывая нарушений его основного механизма (основы техники). Это дополнительные (второстепенные) элементы техники, обеспечивающие эффективность и рациональность решения двигательной задачи. Детали бывают: 1. общие, те детали, включение которых всегда рационально. 2. Индивидуальные, те детали (элементы техники), которые повышают эффективность решения двигательной задачи с учетом индивидуальных особенностей исполнителя. Детали техники могут быть различны у разных занимающихся и зависят от индивид. особенностей.

Слайд 7: Ошибки в технике двигательного действия

На протяжении всего процесса обучения выполнение занимающимися физических упражнений может сопровождаться отклонениями фактической техники от заданного образца. Характер и степень отклонений могут быть различными. К ошибкам относят как невыполнение или существенное искажение частей двигательных действий, так и мало эффективные движения, требующие лишь дальнейшего улучшения. В зависимости от значения, характера и распространенности ошибок их можно подразделить, соответственно, на три группы: I. грубые, значительные и незначительные; II. стабильные и нестабильные; III. типичные и нетипичные;

Слайд 8

Грубыми считаются ошибки, искажающие основу техники двигательного действия. К значительной относят невыполнение общей детали техники; к незначительной - неточное выполнение детали, ведущее к снижению эффективности действия. Ошибки, возникающие в процессе овладения физическим упражнением по причине недостаточной координации усилий или из-за воздействия временных сбивающих факторов и исчезающие сразу после принятых мер по их устранению, называются нестабильными. Закрепленные в навык ошибки называются стабильными. Они возникают в результате многократного повторения неправильных движений в условиях практического применения действия.

Слайд 9

К нетипичным относятся ошибки, возникающие эпизодически, как правило, по субъективным причинам. Для типичных ошибок свойственна их распространенность, массовость. Это явление объясняется общностью причин возникновения ошибок для определенного контингента занимающихся, например, влияние стандартных внешних факторов или недостатки общепринятой методики обучения данному физическому упражнению. Очевидно, что одна и та же ошибка, при выполнении физического упражнения, может быть отнесена к каждой из этих трех групп и одновременно являться значительной, стабильной и типичной.

Слайд 10

Причинами ошибок при изучении занимающимися физических упражнений нередко становятся следующие недочеты в преподавании: • Несоответствие изучаемого образца техники особенностям физической подготовленности занимающихся. • Неверная последовательность обучения разным двигательным действиям, имеющим одинаковые или похожие элементы. • Преждевременное создание целостного двигательного представления о физическом упражнения, требующем одновременного управления многими движениями без учета подготовленности обучаемых, в результате чего у них создается неверное представление о способе достижения практической цели действия. • Недостаточная информация занимающихся в процессе обучения о действительных отклонениях от заданных параметров движений и действий. Как следствие, обучаемые принимают свои неверные двигательные представления за правильные, и руководствуются ими. • Несоответствие предлагаемых учебных заданий и организуемых условий деятельности способности занимающихся выполнять двигательное действие. Например, обучаемые способны выполнить физическое упражнение лишь концентрируя внимание на его составных элементах, а им предложено выполнять это действие в эстафете, то есть в сочетании с другими действиями, в условиях соревнования на скорость.

Слайд 11

Причинами двигательных ошибок могут также быть: • Недостаточный уровень развития отдельных физических качеств или отсутствие гармонии в их развитии. Отсюда несоразмерность мышечных усилий и излишняя напряженность. Например, преобладание силы над другими качествами часто приводит к ошибкам при выполнении действий, требующих проявления ловкости. • Неуверенность занимающихся в своих силах, боязнь падения и болевых ощущений, а также усталость. • Недостаточная осознанность учебных заданий и отсюда неправильное понимание двигательной задачи и несовершенство умственного проекта ее решения. • Неблагоприятные условия внешней среды, а также несоответствующие особенностям занимающихся инвентарь и оборудование. • Отрицательный перенос навыков. Возникновение типичных ошибок, которые можно заранее предвидеть, необходимо предупреждать.

Слайд 12

Важнейшими мерами предупреждения ошибок являются: • Соблюдение закономерностей формирования двигательных навыков, принципов обучения и управления при планировании и осуществлении процесса обучения двигательным действиям. В частности, не следует одновременно или последовательно без перерыва обучать двигательным действиям со сходными подготовительными фазами. • Подбор средств, методов и приемов решения частных учебных задач в строгом соответствии с этапом процесса обучения. Учебные задания должны требовать от занимающихся доступных усилий для их решения. • Заблаговременное предупреждение о возможных ошибках при выполнении движений, определение их причины и путей их предупреждения. • Применение словесного отчета занимающихся о своих движениях и действиях. • Создание обстановки неотвратимости проверки и оценивания результатов учебного труда на протяжении всего процесса обучения, на каждом занятии. Важно сочетать при этом самооценку ученика с оцениванием его действий преподавателем.

Слайд 13: Исправление ошибок

Последовательность исправления ошибок может быть следующая. Вначале исправляются грубые ошибки, нарушающие структуру физического упражнения. Лишь только после этого устраняются ошибки, снижающие эффективность действия ( значительные и незначительные). Чем раньше приступают к исправлению ошибок, тем больше вероятность успеха. Это обстоятельство подчеркивает значение срочной информации при обучении физическим упражнениям. Не следует исправлять несколько ошибок. Для исправления возможных ошибок используется следующие методические приемы:

Слайд 14

• Сопоставление ошибочного и правильного выполнения с помощью разбора и объяснения, контрастного показа, демонстрации кинофильма или видеозаписи. • Обеспечение направленного прочувствования движений с физической помощью извне, усложнением или упрощением двигательного действия, созданием таких внешних условий, в которых неправильное выполнение движения или действия невозможно. •Применение подводящих упражнений, обеспечивающих возможность концентрировать внимание на движении, которое в основном действии выполняется неверно. • Использование заданий с выполнением движений с разной степенью усилий, с разными отягощениями и сопротивлениями, с одновременным измерением результативности действий. Роль самого занимающегося в предупреждении и исправлении ошибок также велика. Вдумчивое наблюдение, внимательное выслушивание объяснений и оценок преподавателя, самоанализ совершаемых попыток выполнить действия и данных, полученных с помощью средств срочной информации - вот необходимые условия успешного освоения физических упражнений.

Слайд 15

Для исправления ошибок, стабилизированных в результате недостаточно квалифицированного обучения, а также при перестройке техники физических упражнений в связи с возросшим уровнем развития двигательных качеств могут быть использованы такие приемы: • Полное изменение при переучивании всех тех привычных раздражителей внешней среды, которые сопутствовали выработке старого навыка. • Прекращение на время выполнения двигательного действия, чтобы затормозить ненужные условно-рефлекторные связи и лишь только после этого вновь приступить к разучиванию. • Следование правилу: "от простого к сложному через еще более сложное". Например, прекратив разучивание данного физического упражнения, разучить более трудное, но сходное с ним по структуре и затем уже от трудного перейти к разучиванию легкого и др.

Слайд 16

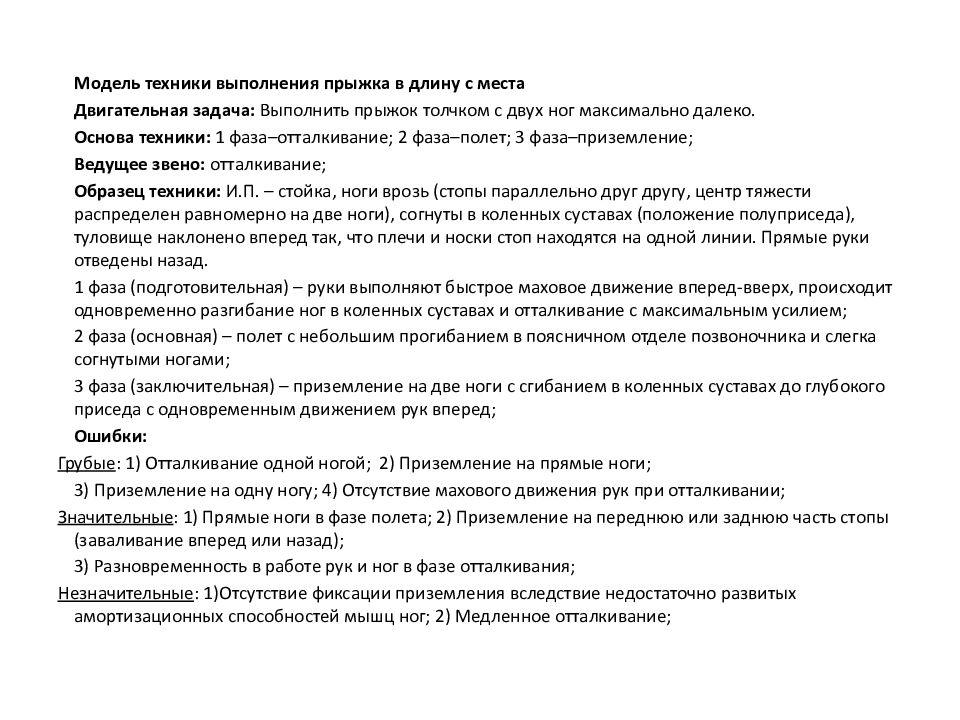

Модель техники выполнения прыжка в длину с места Двигательная задача: Выполнить прыжок толчком с двух ног максимально далеко. Основа техники: 1 фаза–отталкивание; 2 фаза–полет; 3 фаза–приземление; Ведущее звено: отталкивание; Образец техники: И.П. – стойка, ноги врозь (стопы параллельно друг другу, центр тяжести распределен равномерно на две ноги), согнуты в коленных суставах (положение полуприседа ), туловище наклонено вперед так, что плечи и носки стоп находятся на одной линии. Прямые руки отведены назад. 1 фаза (подготовительная) – руки выполняют быстрое маховое движение вперед-вверх, происходит одновременно разгибание ног в коленных суставах и отталкивание с максимальным усилием; 2 фаза (основная) – полет с небольшим прогибанием в поясничном отделе позвоночника и слегка согнутыми ногами; 3 фаза (заключительная) – приземление на две ноги с сгибанием в коленных суставах до глубокого приседа с одновременным движением рук вперед; Ошибки: Грубые : 1) Отталкивание одной ногой; 2) Приземление на прямые ноги; 3) Приземление на одну ногу; 4) Отсутствие махового движения рук при отталкивании; Значительные : 1) Прямые ноги в фазе полета; 2) Приземление на переднюю или заднюю часть стопы (заваливание вперед или назад); 3) Разновременность в работе рук и ног в фазе отталкивания; Незначительные : 1)Отсутствие фиксации приземления вследствие недостаточно развитых амортизационных способностей мышц ног; 2) Медленное отталкивание;

Слайд 17

Следует различать: - Техника упражнения – плод многолетнего коллективного опыта (стандарт). – Техника выполнения – индивидуальная программа частных действий каждого спортсмена (аутентичность – свойственное для каждого спортсмена). - Техника исполнения – способ выполнения: образцовая и рациональная (индивидуальная). Индивидуальные особенности – неповторимые детали техники.

Слайд 18

Характеристики техники физических упражнений. количественные, которые можно измерить единицами (пространственные, временные, пространственно-временные, силовые (динамические), ритмические). качественные (качественно – обобщенные характеристики: плавность, энергичность, экономичность, мягкость, легкость, напряженность).

Слайд 19: Методика обучения

В настоящее время в теории физической культуры имеются несколько классификаций методов обучения, воспитания и развития личности. Курамшин Ю.Ф. рассматривает классификацию, в основании которой лежит направленность методов на решение специфических педагогических задач, связанных с формированием отдельных сторон физической культуры личности. В предлагаемой классификации методы подразделяются на три группы: 1. Методы, направленные на овладение знаниями. 2. Методы, способствующие овладению двигательными умениями и навыками. 3. Методы, направленные преимущественно на развитие физических качеств, способностей.

Слайд 20: Методы обучения, направленные на овладение знаниями о технике выполнения двигательными действиями

При теоретическом обучении используются общепедагогические методы (изложение, рассказ, беседа, лекция, демонстрация и т.д.), а при обучении технике движений — как общепедагогические, так и специальные. Методы обучения применяются в соответствии с дидактическими принципами, а их содержание основывается на закономерностях возрастного развития учащихся.

Слайд 21

Изложение теоретических сведений в процессе обучения осуществляется прежде всего словесными методами в сочетании с наглядными (соответствующие иллюстрации). Распространенным словесным методом является рассказ — образное, живое, эмоциональное и последовательное повествование, изложение преимущественно фактического материала. Так же к словесным методам относятся: лекция, беседа, объяснение (когда рассказ, лекция или беседа не смогли обеспечит понимание). В объяснении применяется доказательная форма изложения, основанная на использовании логически связанных умозаключений, устанавливающих истинность суждений. Данный метод широко применяется при обучении технике движений, при изучении структуры фаз и элементов движений.

Слайд 22

Словесные методы обучения сочетаются с наглядными методами: учащимся показывают натуральные предметы, явления и процессы или их изображение. При изучении теоретического курса для наглядности можно использовать плакаты, рисунки мелом на доске, зарисовки, кинокольцовки и кинофильмы, схемы, диаграммы и др. Каждое из наглядных пособий должно соответствовать задачам, которые решаются в процессе занятия, и подводить учащихся к самостоятельному осмыслению явления и формулировке соответствующих выводов.

Слайд 23

Методы, направленные на овладение двигательными умениями и навыками В зависимости от способа освоения структуры двигательного действия в процессе разучивания методы подразделяются на: 1. Методы расчлененного упражнения (предполагает, разучивание упражнения по частям с последовательным их объединением по мере освоения в целостное действие. Разновидности: 1. метод собственно расчлененного упражнения; 2. метод решения узких двигательных задач; 3. по разделениям). 2. Методы целостного упражнения (разновидности: 1. собственно целостный метод; 2. метод целостного упражнения с постановкой частных задач; 3. метод целостного упражнения с развертыванием обучения от ведущего звена; 4. метод подводящих упражнений).

Слайд 24

В педагогическом аспекте двигательные умения и навыки следует рассматривать, как приобретенную возможность выполнять двигательное действие. Она возникает на основе: знаний о способе (технике) выполнения ФУ, т.е. когда имеется психический (идеальный) образ – модель будущего действия наличие у занимающихся предварительного двигательного опыта и определенного уровня физической подготовленности многократных повторений изучаемых действий С точки зрения управления движениями двигательные умения и навыки характеризуют различную степень (уровень) владения двигательным действием.

Слайд 25

Двигательное умение - это такой уровень овладения двигательным действием, при котором управление движениями осуществляется при активной роли мышления. Характерные признаки: 1. управление движениями происходит неавтоматизированно 2. сознание ученика загружено контролем каждого движения 3. невысокая быстрота выполнения действия 4. действие выполняется неэкономично, при значительной степени утомления 5. относительная расчлененность движений 6. нестабильность действия 7. непрочное запоминание действия 8. в процессе дальнейшего овладения двигательным действием умение превращается в навык

Слайд 26

Двигательный навык – это такая степень владения действием, при котором управление движениями происходит автоматизировано, т. е. не требует специально направленного на него внимания. Характерные признаки: 1. Автоматизированное управление движениями. Сознание освобождается от подробного контроля над каждым движением. Однако автоматизация процесса выполнения движений не означает неосознанности действий. Сознание ученика направлено в основном на узловые компоненты действия, на применение его в различной обстановке, на творческое решение двигательной задачи. 2. Слитность движений, т.е. объединение ряда элементарных движений в единое целое 3. Отсутствие излишнего напряжения мышц, ненужных действий, высокая быстрота, легкость, экономичность и точность движений при его выполнении. 4. Высокая устойчивость действия. Она позволяет успешно решать двигательную задачу под влиянием сбивающих факторов (утомлении, плохих внешних условий) 5. Прочность запоминания действия. Навык, если он сформирован и закреплен, не исчезает даже при длительных перерывах

Слайд 27

На основе ранее усвоенных знаний и навыков формируется двигательные умения высшего порядка – конечная цель обучения, эти умения связаны с самостоятельным решением новых двигательных задач в меняющихся условиях деятельности. От умения и навыка следует отличать привычки. Двигательные привычки – это автоматически совершаемые действия, не связанные с целенаправленным обучением, которые могут возникнуть неосознанно.

Слайд 28

Этапы обучения Процесс обучения движениям состоит из следующих этапов: 1) первоначальное разучивание, 2) углубленное разучивание, 3) закрепление навыка и совершенствование техники. Первоначальное разучивание. На первом этапе ставится задача создать целостное представление о движении и сформировать умение выполнять его в общих чертах (освоить основу техники). При этом наблюдаются излишнее мышечное напряжение, неточность в выполнении движения, отсутствие слитности между его элементами. Углубленное ( детализипованное ) разучивание. Задача второго этапа — создать правильное представление о каждом элементе техники движения, выработать умение четко и слитно выполнять их. Закрепление навыка и совершенствование техники. Задача третьего этапа — закрепление приобретенного умения в навык, а также выработка умения применять его в различных условиях, изменяющихся ситуациях (в соревновательной, игровой форме). На данном этапе продолжается совершенствование техники движений.

Слайд 29: Фазы формирования двигательного навыка

Этапы обучения двигательному действию соответствуют фазам формирования двигательного навыка в КГМ. Выделяют три фазы: 1) фаза генерализации (иррадиации возбуждения), 2) фаза концентрации 3)фаза стабилизации и автоматизации.

Слайд 30

Первая фаза генерализации (иррадиации) характеризуется напряжением большого числа активированных скелетных мышц, их продолжительным сокращением, одновременным вовлечением в движения мышц-антагонистов. Все это нарушает координацию движений, делает их закрепощенными, приводит к значительным энерготратам и, соответственно, излишне выраженным вегетативным реакциям. На этой стадии наблюдаются особенное учащение дыхания и сердцебиения, подъем артериального давления, резкие изменение состава крови, заметное повышение температуры тела и потоотделения. Однако нет достаточной согласованности этих сдвигов между собой и их соответствия мощности и характеру работы.

Слайд 31

Во второй фазе формирования двигательного навыка происходит концентрация возбуждения в необходимых для его осуществления корковых зонах. В посторонних же зонах коры активность подавляется одним из видов условного внутреннего торможения - дифференцировочным торможением. В коре и подкорковых структурах создается мозаика из возбужденных и заторможенных нейронных объединений, что обеспечивает координированное выполнение двигательного акта. Включаются лишь необходимые мышечные группы и только в нужные моменты движения. В результате рабочие энерготраты снижаются. Навык на этой стадии уже сформирован, но он еще очень непрочен и нарушается при любых новых раздражениях (выступление на незнакомом поле, появление сильного соперника и т. д.). Эти воздействия разрушают неокрепшую еще рабочую доминанту, едва установившиеся межцентральные взаимосвязи в мозгу и вновь приводят к иррадиации возбуждения и потере координации.

Слайд 32

В третьей фазе в результате многократного повторения навыка в разнообразных условиях помехоустойчивость рабочей доминанты повышается. Появляется стабильность и надежность навыка, снижается сознательный контроль за его элементами, т. е. возникает автоматизация навыка. Прочность рабочей доминанты поддерживается четкой сонастройкой ее нейронов на общий ритм корковой активности. Внешние раздражения на этой стадии лишь подкрепляют рабочую доминанту, не разрушая ее. Этим обеспечивается защита сформированных программ от случайных влияний и повышается надежность навыков. Процесс автоматизации не означает выключения коркового контроля за выполнением движения. В системе центров по мере автоматизации навыка снижается участие лобных ассоциативных отделов коры, что и отражает снижение его осознаваемости. Автоматизм (движений) – это завершение первой фазы формирования двигательного навыка, является одним из главных признаков двигательного навыка. Появление устойчивости навыка к сбивающим факторам – это вторая фаза формирования двигательного навыка.

Слайд 33

Любые навыки, в том числе и спортивные – не являются врожденными движениями. Они приобретены в ходе индивидуального развития. Возникая в результате подражания, условных рефлексов или по речевой инструкции, двигательные акты осуществляются специальной функциональной системой нервных центров.