Слайд 2: 1. Наука как социально-культурное явление. Особенности научного познания

Понятие науки Наука – -) высшая форма теоретического отображения мира, система развивающихся знаний, которые достигаются посредством соответствующих методов познания ; -) особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире; -) рационально-предметная деятельность сознания с целью построения мысленных моделей предметов и их оценка на основе внешнего опыта.

Слайд 3: 1. Наука как социально-культурное явление. Особенности научного познания

Три аспекта понимания науки : 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ человека по получению нового знания (процесс возникновения нового знания) – -) структура научной деятельности – ---) субъект (отдельный исследователь, научное сообщество, общество в целом) ---) объект – (предмет или предметная область) – то, что изучает наука, то есть имеющаяся эмпирическая и теоретическая информация, релевантная научной проблеме, которую подлежит разрешить; ---) цель – получение нового научного знания ; ---) система методов и приёмов, характерных для данной науки; ---) средства научной деятельности – имеющиеся в распоряжении исследователя методы анализа и коммуникации, которые способствуют достижению приемлемого для научного сообщества решения заявленной проблемы ; ---) язык науки и стиль научного мышления.

Слайд 4: 1. Наука как социально-культурное явление. Особенности научного познания

2. СИСТЕМА ЗНАНИЙ (её исследуют логика и методология науки) о закономерностях существования и развития мира (упорядоченное и проверенное знание), которое должно отвечать требованиям : ---) понятийно-языковой выразимости ; ---) определённости; ---) системности; ---) логической обоснованности; ---) открытости к критике и изменениям. 3. Особый СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ по производству знаний (сфера жизни общества).

Слайд 5: 1. Наука как социально-культурное явление. Особенности научного познания

Функции науки -) Исследовательская – открытие новых сторон и качеств реальности. -) Обучающая – воспроизводство научного знания – передача научных представлений от одной исследовательской системы к другой. -) Коммуникативная – процесс обмена информацией между членами научного сообщества. -) Социокультурная – процесс развития науки является индикатором позитивного динамизма цивилизации. -) Мировоззренческая – развитие науки формирует основания научного мировоззрения.

Слайд 6: 2. Научное знание как многоуровневая развивающаяся система

Научное знание – сложно организованная система логико-методологических понятий, которая объединяет различные формы организации научной информации : -) научное понятие – форма мышления, включающая в себя совокупность признаков, необходимых и достаточных для указания или выделения какого-либо объекта -) научный закон – представляет знание в предельно концентрированном виде – научное утверждение, имеющее универсальный характер и описывающее в концентрированном виде важнейшие аспекты изучаемой предметной области

Слайд 7: 2. Научное знание как многоуровневая развивающаяся система

-) целенаправленность – характеристика деятельности, направленной на достижение определенного конечного результата; -) принципы – нормативно общие высказывания, содержащее определенное требование к осуществлению познавательной, практической и духовной деятельности (принципы относительности, системности, соответствия, эффективности); -) концепция – определённый способ понимания, трактовки каких‑либо явлений; в качестве изложения основной точки зрения или идеи для описания и объяснения явлений; в плане ведущего замысла, принципа организации различных видов деятельности ;

Слайд 8: 2. Научное знание как многоуровневая развивающаяся система

-) проблема – существенный вопрос, имеющий важное теоретическое и практическое значение, для решения которого наличного знания либо недостаточно, либо возможность его использования далеко не очевидна -) гипотеза – утверждение эмпирического или теоретического характера, относительно значения истинности которого, веса и существенности в наличной системе знания решение пока не принято ; -) научная теория – логически взаимосвязанная система понятий и утверждений о свойствах, отношениях и законах некоторого множества идеализированных объектов (точка, число, инерция, абсолютно черное тело, идеальный газ, сознание, общественно-экономическая формация).

Слайд 9: 3. Эмпирическое знание и его структура

Уровни эмпирического знания : -) протокольные предложения – единичные эмпирические высказывания, содержание которых выражается в дискурсной фиксации единичных наблюдений; -) факты – индуктивно обобщённые протоколы наблюдений – общие утверждения статистического или универсального характера, которые утверждают отсутствие или наличие некоторых событий, свойств, отношений в исследуемой предметной области. Символическое представление фактов: таблицы, графики, диаграммы, классификации, модели.

Слайд 10: 3. Структура эмпирического знания

Уровни эмпирического знания : -) законы – особый вид отношений между событиями, состояниями или свойствами, для которых характерно временное или пространственное постоянство -) феноменологические теории – логически организованное множество соответствующих эмпирических законов и фактов (феноменологическая термодинамика, небесная механика Кеплера).

Слайд 11: 4. Теоретическое знание и его структура

Проблема – одна из форм представления научного знания (специфическая разновидность вопроса) – должна быть поставлен самой наукой при отсутствии алгоритма её решения. Гипотеза – система умозаключений, на основе которой (учитывая ряд фактов) объясняется сущность новых фактов, возникают соответствующие теоретические построения на базе: проверяемости, обобщённости, предсказательности, простоты, вероятности.

Слайд 12: 4. Теоретическое знание и его структура

Парадигма (др. греч. – образец) – совокупность базисных теоретических взглядов, классических образцов выполнения исследований, единых методологических средств Закон – существенная устойчивая внутренняя взаимосвязь вещей и явлений, обусловливающая их закономерности и динамизм. -) Законы природы – объективно существующие закономерности развития природных вещей и явлений; -) законы естествознания – выявленные существенные внутренние и устойчивые взаимосвязи между вещами и явлениями объективной реальности.

Слайд 13: 4. Теоретическое знание и его структура

Теория – логически обоснованная, проверенная (если возможно) на практике система знаний об определённом классе явлений, о сущности и действии законов, отражающих специфику конкретной совокупности вещей, явлений и процессов объективной реальности. Разновидности теорий 1. По глубине проникновения в сущность изучаемых явлений: -) феноменологические – описывают наблюдаемые в опыте свойства и величины предметов и процессов -) объясняющие – раскрывают существенные отношения и связи изучаемых явлений

Слайд 14: 4. Теоретическое знание и его структура

Разновидности теорий 2. По точности предсказаний: -) достоверные – предсказание имеет достоверный характер (например, многие теории классической механики, классической физики и химии); -) стохастические – предсказания имеют вероятностный характер, обусловленный совокупным действием большого числа случайных факторов (современная физика, биология и социально-гуманитарные науки)

Слайд 15: 4. Теоретическое знание и его структура

Теории фиксируют закономерности – то есть устойчивую, регулярную связь, которая может иметь динамический и статистический характер. -) Классические динамические закономерности устанавливают жесткие детерминистские связи. -) Статистические закономерности отражают такую форму взаимосвязи явлений, при которой данное состояние системы определяет ее последующие состояния не однозначно, а с определенной долей вероятности.

Слайд 16: 4. Теоретическое знание и его структура

Структура теории : -) аксиоматическая часть (исходные основания) – принимаемые без доказательства выводы смежных или более широких теорий (фундаментальные понятия, принципы, законы, уравнения, аксиомы), существующие в рамках научного сообщества; -) идеализированные объекты как абстрактные модели существенных свойств и связей изучаемых предметов (например, «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и т. п.); -) логика теории (методы доказательства) – совокупность определенных правил и способов доказательства, нацеленных на прояснение структуры и динамики знания, введение нового знания в теорию;

Слайд 17: 4. Теоретическое знание и его структура

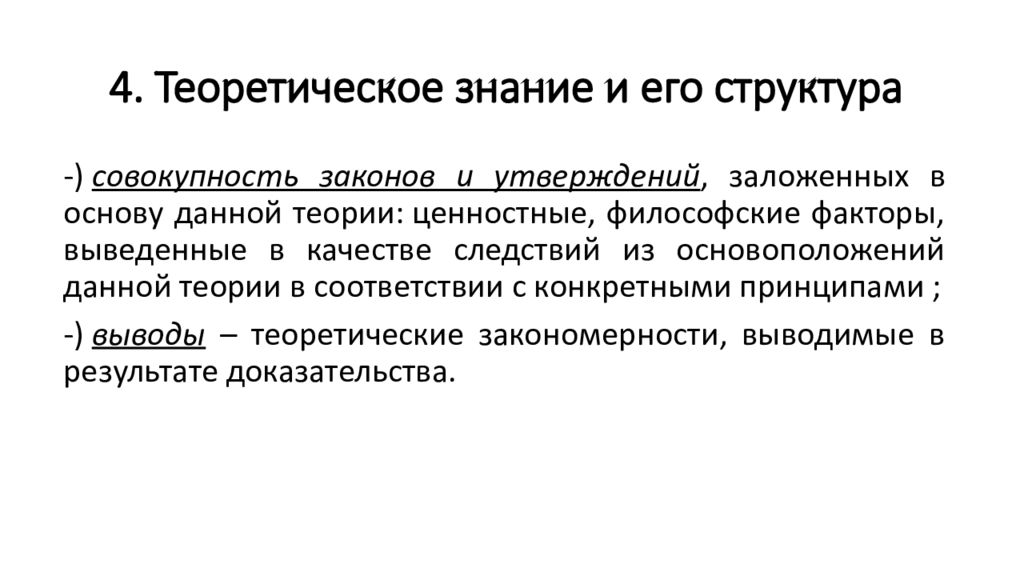

-) совокупность законов и утверждений, заложенных в основу данной теории: ценностные, философские факторы, выведенные в качестве следствий из основоположений данной теории в соответствии с конкретными принципами ; -) выводы – теоретические закономерности, выводимые в результате доказательства.

Слайд 18: 5. Функции научной теории

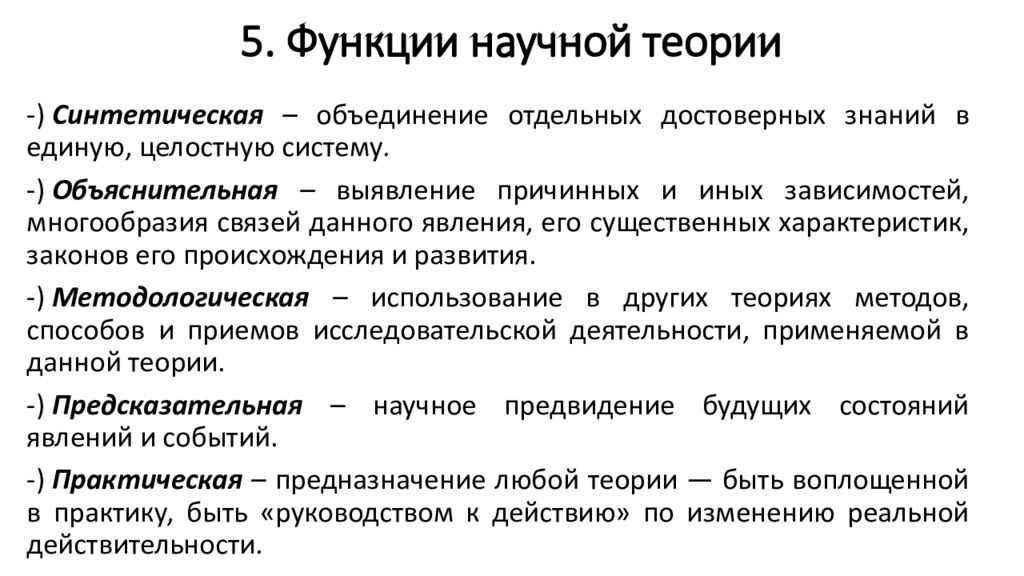

-) Синтетическая – объединение отдельных достоверных знаний в единую, целостную систему. -) Объяснительная – выявление причинных и иных зависимостей, многообразия связей данного явления, его существенных характеристик, законов его происхождения и развития. -) Методологическая – использование в других теориях методов, способов и приемов исследовательской деятельности, применяемой в данной теории. -) Предсказательная – научное предвидение будущих состояний явлений и событий. -) Практическая – предназначение любой теории — быть воплощенной в практику, быть «руководством к действию» по изменению реальной действительности.

Слайд 19

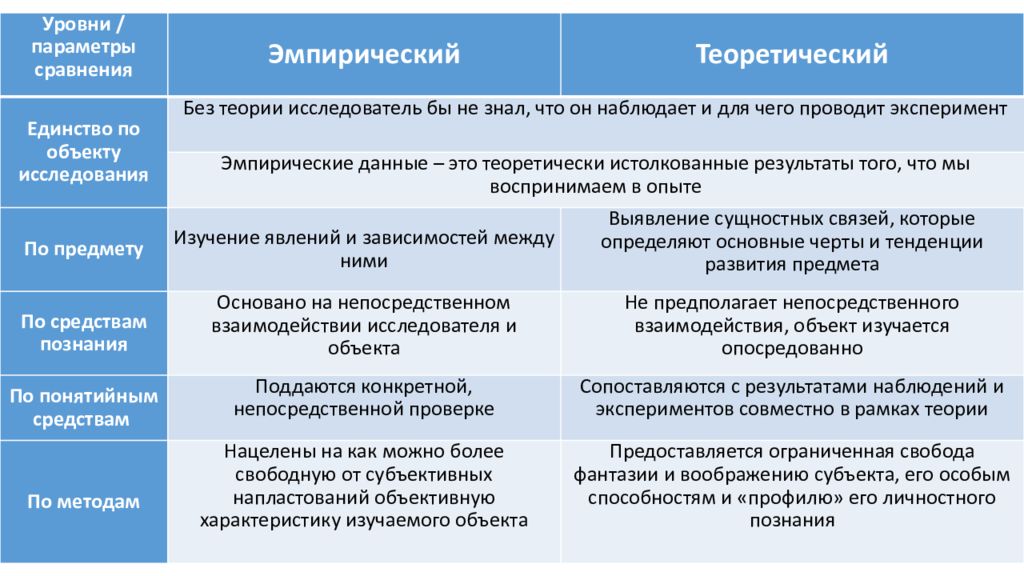

Уровни / параметры сравнения Эмпирический Теоретический Единство по объекту исследования Без теории исследователь бы не знал, что он наблюдает и для чего проводит эксперимент Эмпирические данные – это теоретически истолкованные результаты того, что мы воспринимаем в опыте По предмету Изучение явлений и зависимостей между ними Выявление сущностных связей, которые определяют основные черты и тенденции развития предмета По средствам познания Основано на непосредственном взаимодействии исследователя и объекта Не предполагает непосредственного взаимодействия, объект изучается опосредованно По понятийным средствам Поддаются конкретной, непосредственной проверке Сопоставляются с результатами наблюдений и экспериментов совместно в рамках теории По методам Нацелены на как можно более свободную от субъективных напластований объективную характеристику изучаемого объекта Предоставляется ограниченная свобода фантазии и воображению субъекта, его особым способностям и «профилю» его личностного познания

Слайд 20: 6. Понятие методологии научного исследования

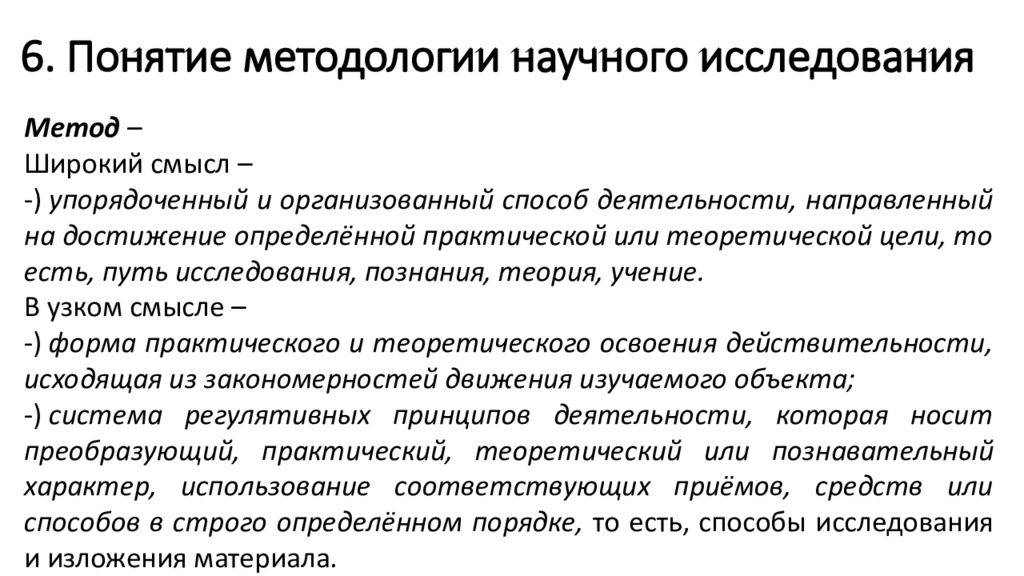

Метод – Широкий смысл – -) упорядоченный и организованный способ деятельности, направленный на достижение определённой практической или теоретической цели, то есть, путь исследования, познания, теория, учение. В узком смысле – -) форма практического и теоретического освоения действительности, исходящая из закономерностей движения изучаемого объекта; -) система регулятивных принципов деятельности, которая носит преобразующий, практический, теоретический или познавательный характер, использование соответствующих приёмов, средств или способов в строго определённом порядке, то есть, способы исследования и изложения материала.

Слайд 21: 6. Понятие методологии научного исследования

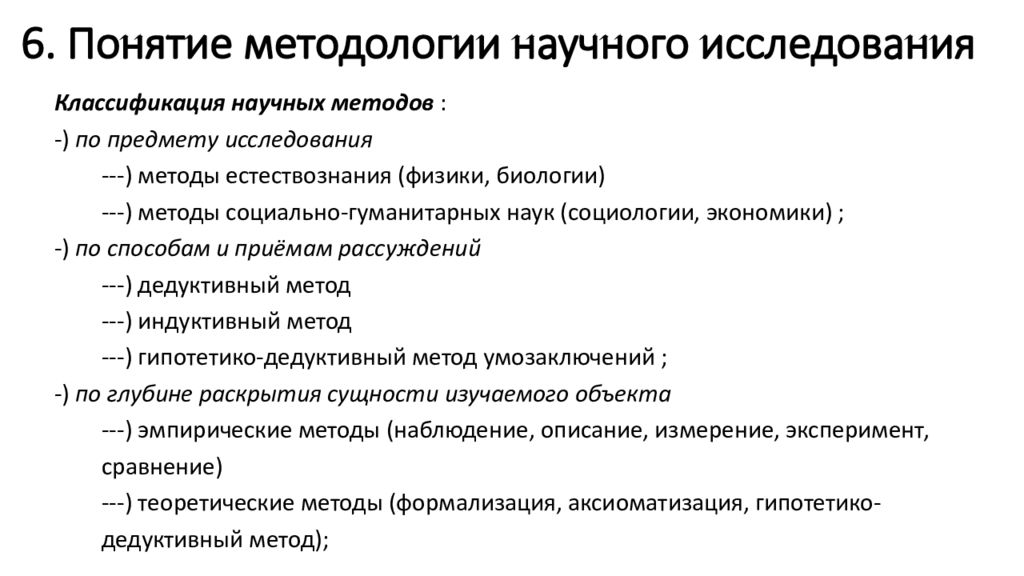

Классификация научных методов : -) по предмету исследования ---) методы естествознания (физики, биологии) ---) методы социально-гуманитарных наук (социологии, экономики) ; -) по способам и приёмам рассуждений ---) дедуктивный метод ---) индуктивный метод ---) гипотетико-дедуктивный метод умозаключений ; -) по глубине раскрытия сущности изучаемого объекта ---) эмпирические методы (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, сравнение) ---) теоретические методы (формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод);

Слайд 22: 6. Понятие методологии научного исследования

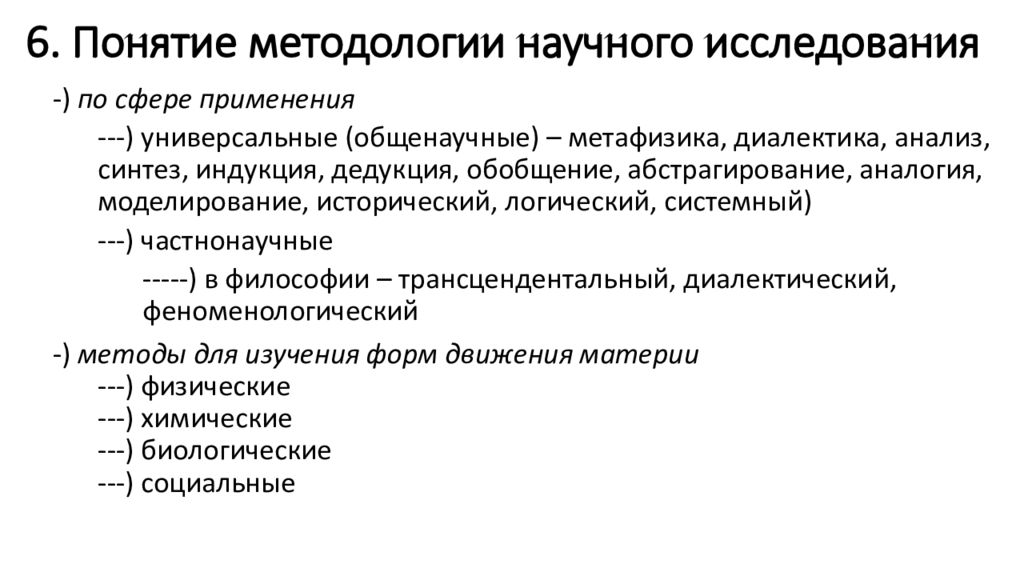

-) по сфере применения ---) универсальные (общенаучные) – метафизика, диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, абстрагирование, аналогия, моделирование, исторический, логический, системный) ---) частнонаучные -----) в философии – трансцендентальный, диалектический, феноменологический -) методы для изучения форм движения материи ---) физические ---) химические ---) биологические ---) социальные

Слайд 23: 6. Понятие методологии научного исследования

Методология – -) учение о методах познания -) система принципов и способов организации построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе -) философское учение о методах познания и преобразования действительности.

Слайд 24

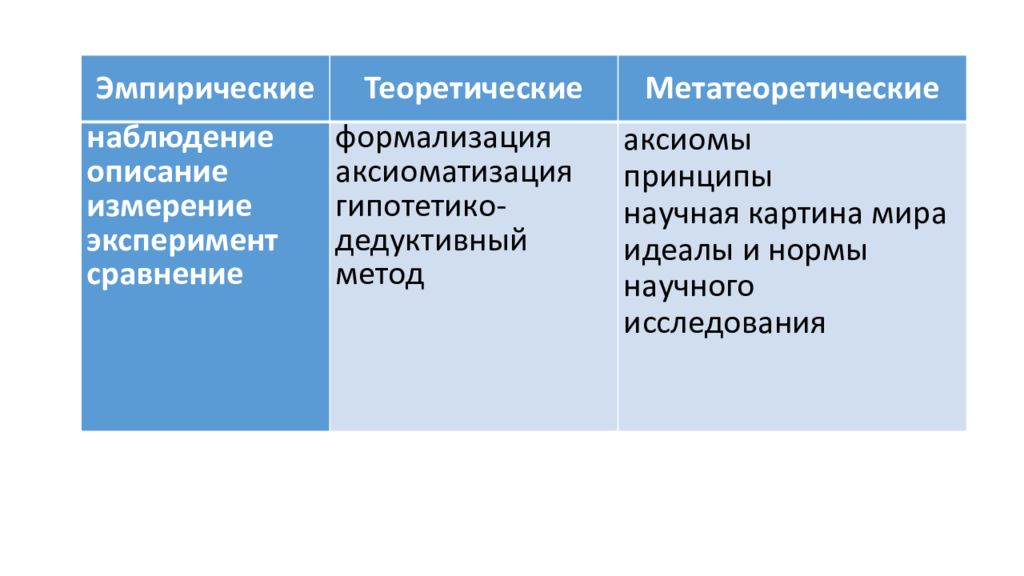

Эмпирические Теоретические Метатеоретические наблюдение описание измерение эксперимент сравнение формализация аксиоматизация гипотетико-дедуктивный метод аксиомы принципы научная картина мира идеалы и нормы научного исследования

Слайд 25: 7. Методы эмпирического исследования

Наблюдение – целенаправленное и организованное изучение и фиксирование данных об объектах внешнего мира, взятых в их естественном условиях окружении без внешнего вмешательства, дающее первичный материал для научного исследования Структурные компоненты наблюдения : ---) наблюдатель - его активность проявляется в целенаправленности и избирательности наблюдения, в теоретической обусловленности содержания результатов наблюдения ---) объект исследования ---) условия наблюдения ---) средства наблюдения

Слайд 26: 7. Методы эмпирического исследования

Описание – фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений об объектах. -) Измерение – сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам, приём, при помощи которого находится количественное отношение (выражаемое числом) между изучаемым объектом (неизвестным) и другим (известным) объектом, принятым за единицу сравнения (масштаб).

Слайд 27: 7. Методы эмпирического исследования

-) Эксперимент – приём научного исследования, целенаправленное, чётко выраженное активное изучение и фиксирование данных об объекте. Структурные компоненты эксперимента : ---) определённая пространственно-временная область ; ---) изучаемая система (объект, приборы, катализаторы химических реакций, источники энергии и пр.) ; ---) протокол эксперимента ; ---) реакции системы, фиксируемые с помощью приборов. Эксперимент имеет целью сформировать представление о научном факте. Научный факт – реальное явление и его отражение в человеческом сознании, представленное через его описание с помощью языка науки (обозначения, термины, графики), которое обладает достоверностью, то есть его можно воспроизвести экспериментально и разными экспериментаторами: ---) непосредственно полученный результат и ---) его интерпретация.

Слайд 28: 7. Методы эмпирического исследования

-) Сравнение – одновременное соотносительное исследование и оценка общих для двух или более объектов свойств или признаков ---) подобие – используется для сравнения аналогичных объектов различных масштабов.

Слайд 29: 8. Методы теоретического исследования

Теоретический уровень научного познания : ---) выдвижение, построение, разработка научных гипотез и теорий ---) формулирование законов ---) выведение логических следствий из законов ---) сопоставление гипотез и теорий ---) теоретическое моделирование ---) процедуры объяснения, предсказания, обобщения Теоретические методы научного познания : ---) формализация ---) аксиоматизация ---) гипотетико-дедуктивный метод

Слайд 30: 8. Методы теоретического исследования

Формализация – методы познания, которые состоят в том, что делается более или менее существенное отвлечение от содержания знания об объекте, от содержания тех понятий и других форм мышления, посредством которых выражено знание об объекте на естественном языке науки. Исследование объекта осуществляется посредством изучения формы знания о нём, представленного в специальном, формализованном языке. Аксиоматизация – построение теорий на основе аксиом (утверждений, доказательства истинности которых не требуется). Гипотетико-дедуктивный метод – метод научного исследования, который сводится к дедуктивному выводу следствий из гипотезы (или системы гипотез) и их эмпирической (экспериментальной) проверке, то есть, создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах.

Слайд 31: 8. Методы теоретического исследования

Общенаучные методы исследования : Анализ – метод познания, содержанием которого является совокупность приёмов и закономерностей мысленного расчленения объекта познания на части с целью выявления его структурных элементов и отношений между ними, что позволяет познать часть как элемент целого. Синтез (противоположен анализу) – метод познания, содержанием которого является совокупность приёмов и закономерностей соединения отдельных частей предмета в единое целое. Аналогия – метод рассуждения, при котором конкретному предмету присваиваются не существующие у него признаки на основании его сходства с другим нетождественным предметом.

Слайд 32: 8. Методы теоретического исследования

Дедукция – логический способ рассуждения, при котором из общих умозаключений выводятся частные, то есть, вывод о некотором элементе множества делается на основании знания общих свойств всего множества (выведение результата). Силлогистическая логика Аристотеля, где силлогизм – соединение двух суждений в третье. Индукция – логический способ рассуждения, основанный на умозаключениях от частного к общему, от частного знания к познанию законов, то есть, на основании знания части предметов класса делается вывод о классе в целом. Основывается на повторении и взаимосвязи существенных свойств части вещей и явлений, а от них – к выявлению всеобщих причинных связей (выведение правила) – индуктивный принцип Бэкона. Абдукция – (объясняющая гипотеза – Чарлз Сандерс Пирс ) (объяснение случая) – способ логического вывода при построении любой научной гипотезы – вывод здесь носит вероятностный характер (как в индукции), но расширяет поле познания, поскольку порождает в мышлении новую идею, делая тем самым возможным новые научные концепции.

Слайд 33

Дедукция Индукция Абдукция Аристотель Френсис Бэкон Чарлз Сандерс Пирс из общих умозаключений выводятся частные из частных умозаключений выводится общее, от частного знания к познанию законов – от выявления взаимосвязи существенных свойств части вещей и явлений к выявлению всеобщих причинных связей при построении любой научной гипотезы – вывод носит вероятностный характер (как в индукции), но расширяет поле познания, поскольку порождает в мышлении новую идею, делая тем самым возможным новые научные концепции выведение результата выведение правила объяснение случая Правило: Все бобы из этого мешка белые (Все люди смертны) Случай: Эти бобы из этого мешка (Сократ – человек) Результат: Эти бобы белые (Сократ смертен) Случай: Эти бобы из этого мешка (Сократ – человек) Результат: Эти бобы белые (Сократ смертен) Правило : Все бобы из этого мешка белые (Все люди смертны) Результат: Эти бобы белые (Сократ смертен) Правило : Все бобы из этого мешка белые (Все люди смертны) Случай : Эти бобы из этого мешка (Сократ – человек)

Слайд 34: 8. Методы теоретического исследования

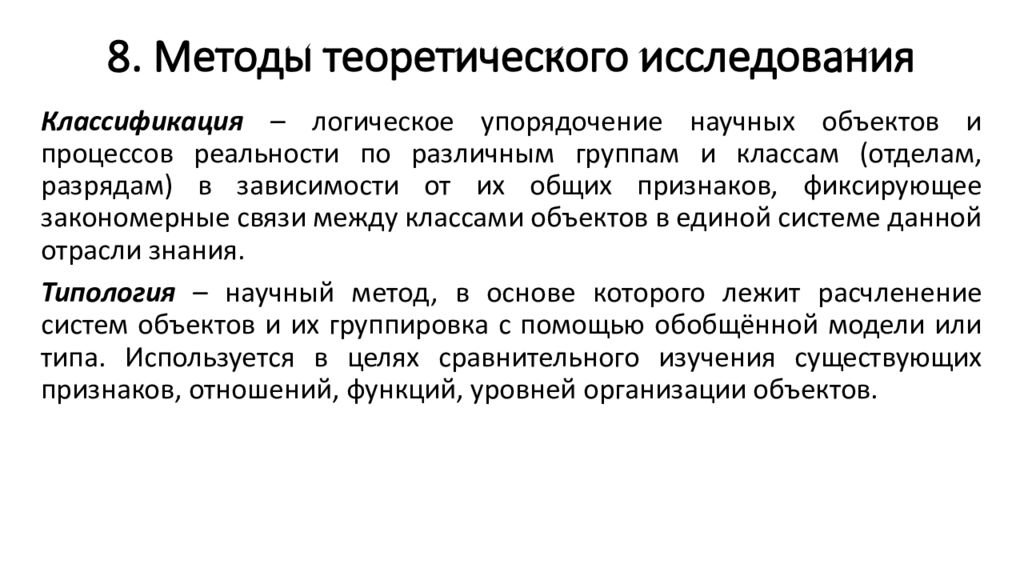

Классификация – логическое упорядочение научных объектов и процессов реальности по различным группам и классам (отделам, разрядам) в зависимости от их общих признаков, фиксирующее закономерные связи между классами объектов в единой системе данной отрасли знания. Типология – научный метод, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщённой модели или типа. Используется в целях сравнительного изучения существующих признаков, отношений, функций, уровней организации объектов.

Слайд 35: 8. Методы теоретического исследования

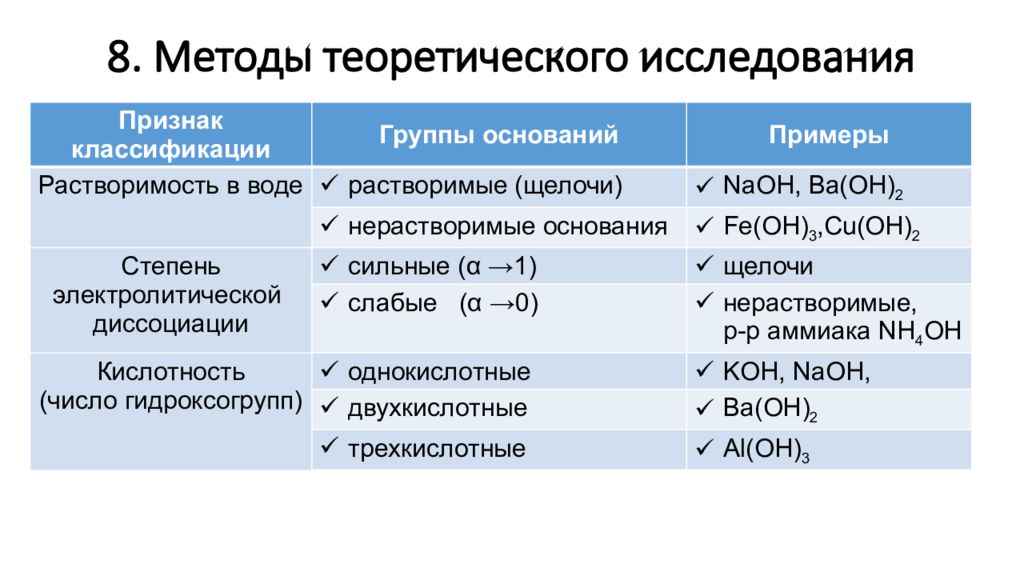

Признак классификации Группы оснований Примеры Растворимость в воде растворимые (щелочи) NaOH, Ba(OH) 2 нерастворимые основания Fe(OH) 3,Cu(OH) 2 Степень электролитической диссоциации сильные ( α →1) щелочи слабые ( α →0) нерастворимые, р-р аммиака NH 4 OH Кислотность (число гидроксогрупп ) однокислотные KOH, NaOH, двухкислотные Ba(OH) 2 трехкислотные Al(OH) 3

Слайд 36: 8. Методы теоретического исследования

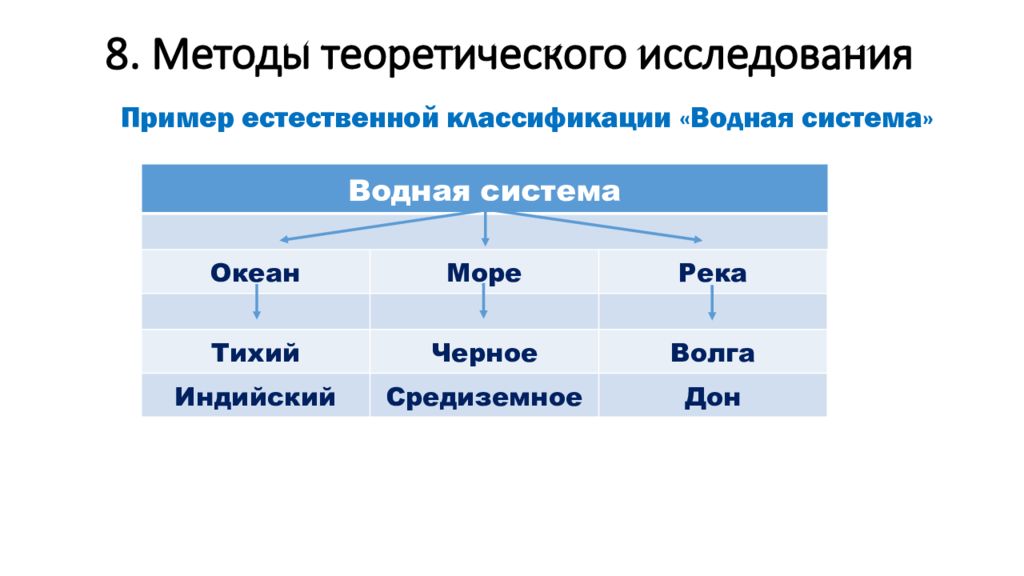

Пример естественной классификации «Водная система» Водная система Океан Море Река Тихий Черное Волга Индийский Средиземное Дон

Слайд 37: 8. Методы теоретического исследования

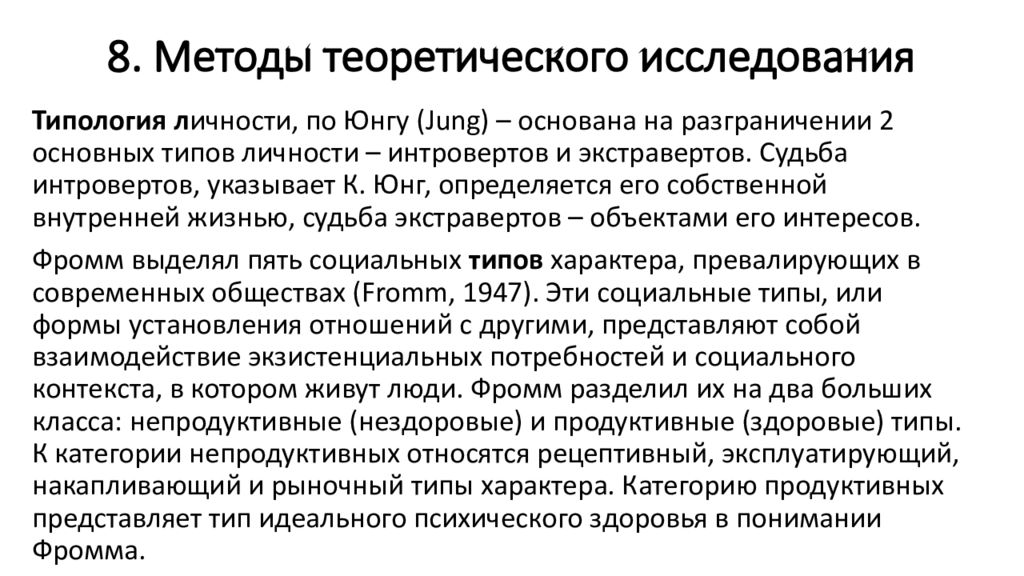

Типология л ичности, по Юнгу ( Jung ) – основана на разграничении 2 основных типов личности – интровертов и экстравертов. Судьба интровертов, указывает К. Юнг, определяется его собственной внутренней жизнью, судьба экстравертов – объектами его интересов. Фромм выделял пять социальных типов характера, превалирующих в современных обществах ( Fromm, 1947). Эти социальные типы, или формы установления отношений с другими, представляют собой взаимодействие экзистенциальных потребностей и социального контекста, в котором живут люди. Фромм разделил их на два больших класса: непродуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые) типы. К категории непродуктивных относятся рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий и рыночный типы характера. Категорию продуктивных представляет тип идеального психического здоровья в понимании Фромма.

Слайд 38: 8. Методы теоретического исследования

Обобщение – приём мышления, в рамках которого выявляются общие свойства, признаки и качества вещей, явлений и процессов действительности. Абстрагирование – процесс мыслительного выделения отдельных существенных в данном отношении сторон, свойств, качеств или отношений вещи, явления или процесса с одновременным отвлечением от других их характеристик, которые в данном контексте не рассматриваются в качестве определяющих

Слайд 39: 8. Методы теоретического исследования

Идеализация – (форма выражения абстрагирования, идеализирующая абстракция) – мыслительный процесс, предполагающий выделение некоторого абстрактного объекта, принципиально не существующего в объективной реальности. Моделирование – метод, при котором исследуемый объект (оригинал) замещается другим (модель), специально созданным для его изучения в ситуациях, когда изучение явления затруднено (физическое, математическое, логическое, компьютерное моделирование). Изучение некоторого объекта осуществляется посредством наблюдений или экспериментов, проводимых с его моделью, когда предметы, явления, процессы замещают объект познания (оригинал) и служат источником информации о нём.

Слайд 40: 8. Методы теоретического исследования

Мысленный эксперимент – (вид моделирования) – способ научного мышления, при помощи которого, опираясь на теоретические знания и эмпирические данные, конструируются идеальные модели изучаемого объекта и взаимодействующие с ним условия, с целью раскрытия сущности теоретической проблемы. Математизация – (придаёт эмпирическому знанию теоретический статус) – проникновение математических методов во все сферы научного знания (теоретическая биология, экономическая математика, математическая социология) – изучение и обобщение количественной стороны изучаемого объекта (методы статистики). Исторический метод – история изучаемого объекта воспроизводится во всей своей многогранности, с учётом всех мельчайших деталей и случайностей.

Слайд 41: 8. Методы теоретического исследования

Логический метод – логически воспроизведённая история изучаемого объекта – это действительная история, но обобщённая, освобождённая от всего случайного, наносного, несущественного. Метод единства исторического и логического ( принцип историзма ) – ---) единство истории (развитие объекта) и теории объекта (развитие объекта в форме его теории) ---) история объекта строится на основе теории объекта, а история объекта предполагает историю объекта

Слайд 42: 8. Методы теоретического исследования

Метод гипотезы, гипотеза (греч. hypothesis – основа, предположение) ---) особого рода знание – обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями ; ---) особый процесс развития знания – сложный процесс познания, заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении. Это система умозаключений, на основе которой (учитывая ряд фактов) объясняется сущность новых фактов, возникают соответствующие теоретические построения на базе: проверяемости, обобщённости, предсказательности, простоты, вероятности.

Слайд 43: 9. Метатеоретический уровень научного познания

Метатеоретическое знание – наиболее высокий уровень научного знания; множество высказываний, составляющих основания научных теорий (аксиом, принципов, научной картины мира, идеалов и норм научного исследования). 1. Аксиомы – множество исходных положений теории, постулатов, законов, принципов, общих суждений о свойствах и отношениях её базовых или производных абстрактных объектов. 2. Принципы – нормативное общее высказывание, содержащее определённое требование к осуществлению познавательной, практической и духовной деятельности.

Слайд 44: 9. Метатеоретический уровень научного познания

-) Принцип объективности – стремление рассматривать объект исходя из его внутренних представлений, в процессе которого наблюдается сочетание относительной и абсолютной истины (субъективного и объективного), то есть истина есть результат человеческой деятельности. -) Принцип разви тия – изменение как в количественном, так и в качественном отношении вещи, явления или процесса является их внутренним свойством (восходящее и нисходящее, прогрессивное и регрессивное, от высшего к низшему, от простого к сложному, от необходимого к случайному). Диалектика – общая теория развития, метафизика – абсолютизирует неизменность природных сущностей. -) Принцип восхождения от абстрактного к конкретному – познание связывается с переходом от предельно простых понятий и представлений (абстрактных) к всё более сложным и структурным (конкретным), т.е. представление объекта мысленно, а затем – его конкретизация (■ атом как абстрактная сущность конкретизировался как дискретная частица – протоны, электроны, частицы, физические поля).

Слайд 45: 9. Метатеоретический уровень научного познания

-) Принцип системности – рассмотрение элементов системы как единого целого, но рассматривается взаимосвязь лишь определяющих (субстанциональных) элементов. -) Принцип монизма – в качестве основы многообразия вещей и явлений природы берётся некоторое единое начало : --) механистический монизм (классическое естествознание) --) физический монизм (неклассическое естествознание) ; --) холизм – целостность живого организма рассматривается приоритетной по отношению к его частям. -) Принцип наблюдаемости (для классического естествознания) – теоретические построения должны иметь эмпирическое подтверждение, то есть быть обоснованными в процессе наблюдения и эксперимента.

Слайд 46: 9. Метатеоретический уровень научного познания

-) Принцип рационализма – теория обосновывается не экспериментом, а трактуется как функция разума: --) математика (классическое естествознание); --) рационализм дополняется иррационализмом, гуманизмом, аксиологизмом ( постнеклассическое естествознание). -) Принцип причинности --) фиксирует идею детерминизма (классическое естествознание) ; --) индетерминистский характер причинности (неклассическое естествознание); --) причинность носит вероятностный характер (пост- неклассическое естествознание).

Слайд 47: 9. Метатеоретический уровень научного познания

-) Принцип сохранения – выявление определённых природных закономерностей, неизменных в естественно-исторической и познавательной динамике (законы сохранения энергии, массы, электрического заряда). -) Принцип симметрии – фиксация внимания на реальном согласовании (сочетании) частей в целостной структуре: --) пифагорейцы, античные атомисты, принцип космоцентризма ; --) единая, локальная и космологическая симметрия как основа абсолютного пространства и времени у Ньютона ; --) структура атома симметрична (опыты Резерфорда ); --) симметричность комбинационного принципа рассеяния в неклассической физике. -) Принцип простоты – как регулятор движения научного познания к истине, способствующее выявлению истинных теоретических закономерностей природы.

Слайд 48: 9. Метатеоретический уровень научного познания

3. Научная картина мира – совокупность общих представлений науки определённого исторического периода о фундаментальных законах строения и развития объективной реальности ; подсистема метанаучного знания – множество фундаментальных онтологических онтологических утверждений науки определённого периода. 4. Идеалы и нормы научного исследования – множество внутринаучных ценностей, организующих, направляющих и оценивающих как сам ход научного исследования, так и его результаты – научное знание.

Слайд 49: 10. Проблемы динамики научного знания. Экстернализм и интернализм

Две концепции развития научного знания : -) кумулятивная уверенность учёных в том, что они хорошо знают и понимают окружающий их мир, что обусловливает их приверженность к определенной точке зрения на природу мира. -) революционная – научная революция есть процесс изменения видения мира, языка описания, стандартов и схем его аргументации, что приводит к соперничеству и смене парадигм. Парадигма – мировоззренческий и методологический фундамент нормальной науки, совокупность убеждений, ценностей, технических средств, принятых научным сообществом. Фальсифицируемость фактов, вытекающих из теории растёт, следовательно, обоснованность теории рушится (■ система Птолемея сменилась системой Коперника ). Парадигмы доминируют в науках на определённом этапе её развития (■ эволюционизм Дарвина, теория относительности Эйнштейна ).

Слайд 50: 10. Проблемы динамики научного знания. Экстернализм и интернализм

Интернализм – ( А. Койре, Р. Холл, П. Росси, Г. Герлак, К. Поппер ) – главную движущую силу развития науки составляют имманентно присущие ей внутренние цели, средства и закономерности. Научное знание рассматривается как саморазвивающаяся система, содержание которой не зависит от социокультурных условий её бытия, от степени развитости социума и характера различных его подсистем (экономики, техники, политики, философии). Экстернализм – ( О. Шпенглер, Б. Гессен, Дж. Бернал, Ст. Тулмин, М. Малкей ) – наука и как система знания и как социальный институт является органической частью социокультуры и поэтому испытывает с её стороны существенное влияние, как от целого, так и от различных входящих в социокультуру подсистем (экономика, техника, политика, духовная культура).

Слайд 51: 11. Типы научной рациональности

Рациональность – тип мышления и соответствующий ему продукт – рациональное знание, обладающий свойствами : ---) языковая выразительность ( дискурсивность ) ; ---) определённость понятий (терминов) и состоящих из них суждений (высказываний), их значения и смысла ; ---) системность (наличие координационных и субординационных связей между понятиями и суждениями, характеризующих некоторую предметную область) ; ---) обоснованность (существование логических связей между суждениями) ; ---) открытость для внутренней и внешней критики оснований, средств и результатов мышления ; ---) рефлективность (самоуправляемость процесса мышления) ; ---) способность к изменению и усовершенствованию всех компонентов мышления, включая его продукт.

Слайд 52: 11. Типы научной рациональности

Классификация типов научной рациональности : I. Закрытая и открытая ( В.С. Швырёв ) -) Закрытая рациональность – репродуктивная деятельность внутри заданной системы понятий, норм и правил, теоретических утверждений принятой концепции, не подлежащей критике, что нередко приводит к догматизации знания, когда изначальные положения превращаются в «неприкасаемые истины», а исследование перестаёт различать действительные мир и представления о нём. -) Открытая рациональность – возможность выхода за пределы фиксированной познавательной системы ориентиров и критериев, их критику и смену, что создаёт условия для продуктивного творчества и перехода на новые уровни изучения реальности, не ограниченного жёсткими предписаниями и нормами.

Слайд 53: 11. Типы научной рациональности

II. Классическая, неклассическая, постнеклассическая -) Классический (механистический) тип научной рациональности ( лапласовский детерминизм ( П. Лаплас 1749‑1821)) : -) детерминизм – учение, постулирующее всеобщую взаимосвязь вещей и явлений природы, то есть, в природе одинаковые явления наступают при одинаковых условиях, а между действием и его результатом существует жесткая причинно-следственная связь ; -) единственный объект исследования в физике – вещество как единственная форма физической материи, состоящее из материальных частиц и их систем : ---) материальные точки (механика) ---) атомы (учение о теплоте) ; -) представление о прогрессивно направленном линейном развитии ; -) абсолютизация статуса динамической закономерности, при которой данное состояние однозначно определяет все его последующие состояния – прошлое определяет настоящее, настоящее определяет будущее: ---) знание начальных условий даёт возможность прогнозировать дальнейшее развитие системы (■ определение характера движения планет в солнечной системе ; ■ закон идеальных газов Р. Бойля и Э. Мариотта – объём газа обратно пропорционален его давлению).

Слайд 54: 11. Типы научной рациональности

-) Неклассический (вероятностный) тип научной рациональности ( гейзенберговский детерминизм ( В. Гейзенберг 1901‑1976)) : -) соответствует принципу квантовой механики – соотношению неопределённостей – невозможность (вследствие корпускулярно-волновой природы микрообъектов – фотонов и электронов) одновременно точного определения их координаты и скорость (импульс), т.е. невозможность абсолютно точного измерения многих сопряжённых величин, входящих в физические законы ; -) квантово-механические явления характеризуются тем, что ни одно из них не может быть причиной другого (■ нельзя указать причину распада ядра радиоактивного атома в тот или иной момент времени, то есть, нельзя указать событие, которое бы детерминировало этот распад) ; -) причинность рассматривается на основе статистических закономерностей, где признаётся не только необходимость, но и случайность, которая подчинена теории вероятности, т.е. вероятностный характер поведения любых физических тел ; -) диалектика статистического и динамического детерминизма как двух сторон единой закономерной связи (■ по мере увеличения случайных событий статистическая закономерность может привести к динамической как переход случайности в необходимость).

Слайд 55: 11. Типы научной рациональности

-) Постнеклассический тип научной рациональности -) основан на понятиях вероятности, субъективности, нелинейности ; -) познавательный процесс зависит не только от объекта, субъекта и средств познания, но и от социокультурных условий, что предполагает аксиологическое измерение познавательной деятельности ; -) сочетание рационального и иррационального подходов в постижении объективной реальности (взаимосвязь эмпирического, рационального и интуитивного уровней познания) ; -) преодоление водораздела между естествознанием, техникознанием и человекознанием ; -) синкретизм -- задача сознательного созидания бытия, обеспечивающего будущую историю, проектирование бытия в творческой деятельности, сообразуемой с гуманитарно высокими образцами, согласование знаний и ценностей, истины и идеалов, этику и технологию ; -) телеономия -- в классике и неклассике различалась механическая и целевая причина, то есть, вытеснение цели из контекста знания, вплоть до того, что личность трактовалась как продукт обстоятельств.

Слайд 56: 11. Типы научной рациональности

Наука : ---) не «наука – действительность», а наука – «очеловеченная действительность» ; ---) возможность синтеза истины и ценности ; ---) обслуживает далёкие от интересов истины предприятия ; ---) представляет угрозу для существования человечества ; ---) не может функционировать в режиме автономного спонтанного действия, необходима иерархия ценностей, расставляющая приоритеты с учётом коренных целей человечества как рода, которые могут расходиться с истиной и научными установками ; ---) гносеологический дуализм : -----) объективизм -- освоение вещно-физического -----) субъективизм ( гуманистика ) -- познание экзистенциально-жизненного ; ---) целесообразность : -----) как характеристика деятельности и её объективаций (культура, общество, история)

Слайд 57: 12. Научная картина мира и её роль в научном познании

Научная картина мира – совокупность общих представлений науки определённого исторического периода о фундаментальных законах строения и развития объективной реальности ; подсистема метанаучного знания, являющаяся одним из важнейших элементов оснований науки – то есть, это множество фундаментальных онтологических онтологических утверждений науки определённого периода (классическое естествознание – взгляд на мир как на множество материальных объектов, взаимодействующих между собой в соответствии с некоторым множеством законов. Способы создания научной картины мира : -) обобщение, синтез онтологических схем различных частных областей научного знания (физики, химии, биологии, социологии, истории) ; -) сведение онтологической схемы одной из наук к другим (сведение биологии к химии и физике).

Слайд 58: 12. Научная картина мира и её роль в научном познании

-) «Доклассическая картина мира» – до XVII века ( Аристотель ) : -) объект исследования – мегамир, включающий Вселенную в её многообразии ; -) преобладает умозрительно-спекулятивный анализ объективной реальности, основанный на дедуктивно-рационалистическом подходе ; -) наблюдение – основной метод научной деятельности ; -) единство познающего субъекта и познаваемого объекта ; -) научная картина мира носит выраженный интегративный характер, основанный на взаимосвязи «макрокосма» (природы) и «микрокосма» (человека) ; -) геоцентризм – Земля занимает центральное положение в Солнечной системе ; -) доминирует принцип цикличности при анализе процессов развития объективного мира – повторяемости смены тех или иных состояний природной системы.

Слайд 59: 12. Научная картина мира и её роль в научном познании

-) Неклассическая (электродинамическая) картина мира – начало‑середина XX вв. ( А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, Борн, де Бройль ) -) объект исследования – микромир – совокупность элементарных частиц ; -) постулируется зависимость познаваемого объекта от познающего субъекта ; -) принцип относительности исследуемого явления (вещи или процесса) по отношению к познающему субъекту (■ речь идёт не о картине природы, а о картине наших отношений к ней ( В. Гейзенберг )); -) формируются частнонаучные картины мира («физическая картина мира», «биологическая картина мира» и пр.) ; -) преодоление природоцентристских воззрений на естественные процессы и явления благодаря открытию СТО (зависимость пространственных промежутков и временных интервалов друг от друга, от скорости движения тел, от системы отсчёта, относительно которой измеряются пространственные и временные параметры) и ОТО (масса тел, пространство и время меняются вместе со скоростью движения тел, от влияния на них других масс и сил тяготения)

Слайд 60: 13. Основные характеристики современной постнеклассической науки, её принципы и тенденции развития

-) Постнеклассическая (квантово-релятивистская) картина мира – конец XX ‑начало ХХ I вв. ( И. Пригожин, Г. Хакен, С. Курдюмов ) -) объект науки – мега-макро (гравитация) и микромиры (сильное, слабое, электромагнитное взаимодейс твия ) ; -) принцип эволюции распространяется с живой природы на всю неживую природу с началом действия в точке сингулярности (момент Большого Взрыва) ; -) переход от частнонаучных к общенаучной картине мира ; -) синергетический стиль естественно-научного мышления – синергетика – одна из фундаментальных теорий, изучающая поведение сложных нелинейных систем, наука о самоорганизации в системах, далёких от равновесия. 13. Основные характеристики современной постнеклассической науки, её принципы и тенденции развития

Слайд 61: 13. Основные характеристики современной постнеклассической науки, её принципы и тенденции развития

Свойства системы : ---) нелинейность ; ---) открытость (возможно внешнее воздействие, удерживающее систему вне состояния термодинамического равновесия) ; ---) диссипативность – диссипативные системы развиваются -------) нелинейно, скачкообразно – на основе заданного общего направления эволюции системы, позволяющей ей выйти на аттрактор – относительно устойчивое состояние, при удалении системы от состояния равновесия, её прежний аттрактор может стать неустойчивым, а в системе может появиться аттрактор с новыми свойствами, причём не один и -------) бифуркационно – (бифуркация – качественное изменение свойств системы при малых изменениях её параметров) – происходит «выбор» (между аттракторами) одной из множества возможных траекторий следующего этапа эволюции системы. Развитие может пойти в одном из нескольких направлений, что зависит от влияния даже незначительных факторов (т.н. «укол»), в результате которых система полностью перестраивается, порождая новый уровень организации. 13. Основные характеристики современной постнеклассической науки, её принципы и тенденции развития

Слайд 62: 14. Синергетика как парадигма современного научного познания. Диалектика и синергетика

Синергетика – (греч. sinergeia – совместное действие) – одно из ведущих направлений современной науки, репрезентирующее собой естественно-научный вектор развития теории нелинейных динамик в современной культуре ( Г. Хакен, Г. Николис, Пригожин, А. Баблоянц, С. Вейнберг, П. Гленсдорф, Р. Грэхем, К. Джордж, Дж. Каглиоти, М. Курбейдж, С.П. Курдюмов, Л. Лугиато, Х. Майнхардт, К. Майнцер, Б. Мизра, Дж.С. Николис, Р. Дефэй, К. Николис, Дж.М.Т. Томпсон, Ф. Хенин, М. Стадлер, Дж.В. Хант, Л. Розенфельд ). Синергетика : -) вызывает парадигмальные трансформации современной естественнонаучной традиции и интерпретируется в качестве новейшей научной революции ( Н.Н. Моисеев, В. Крон, Дж. Кюпперс, Х. Новотны ) ; -) концепция неравновесной динамики ; -) теория самоорганизации нелинейных динамических сред, задающая новую матрицу видения объекта в качестве сложного ( Г. Николис, И.Р. Пригожин ) ;

Слайд 63: 14. Синергетика как парадигма современного научного познания. Диалектика и синергетика

-) микрофлуктуации и случайности могут стать весомыми факторами для конструирования научных теорий ; -) возможность существенного воздействия индивидуального усилия на ход осуществления макросоциальных процессов ; -) неравновесные и неустойчивые процессы – адекватны истинному положению вещей ; -) развитие не есть безальтернативный поступательный процесс ; -) практически недостижимо программирование тенденций эволюции сложноорганизованных систем, речь может идти лишь об их самоуправляемом развитии посредством верно топологически конфигурированных резонансных воздействий ;

Слайд 64: 14. Синергетика как парадигма современного научного познания. Диалектика и синергетика

-) созидающий потенциал хаоса самодостаточен для конституирования новых организационных форм ( микрофлуктуации способны порождать макроструктуры) ; -) любой сложной системе атрибутивно присуща альтернативность сценариев её развития в контексте наличия известной инерционно-исторической предопределённости её изменений в точках бифуркации (ветвления) ; -) целое и сумма его частей – качественно различные структуры ; -) неустойчивость – одно из условий и предпосылок стабильного и динамического развития через процессы самоорганизации ; -) мир может пониматься как иерархия сред с различной нелинейностью.

Слайд 65: 14. Синергетика как парадигма современного научного познания. Диалектика и синергетика

Диалектика – (от греч. dialektike – «искусство вести беседу») – искусство аргументации, наука логики, а также теория и метод познания действительности, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Трактовки диалектики -) диалог (диалектический метод) – движение к истинному знанию путем беседы через нахождение и опровержение мнимого знания путём выяснения понятий ( Сократ ) ; -) метод познания идей как высшая наука ( Платон ) ; -) интеллектуальное средство для борьбы за существование ( софисты ) ; -) псевдофилософствование, «диалектика видимости», которая стремится достичь познания единственно посредством разума, без необходимой опоры на опыт ( Кант ) ; -) движение, которое лежит в основе всего как подлинно духовная действительность, совпадающая с движением человеческого мышления, которое в спекулятивном плане принимает в этом всеобщем движении всеобъемлющее, абсолютное участие, так как всё движение протекает по законам разума ( Гегель ) ; -) противоположность матафизике (изменение положения объектов без изменения их самих), которая связывает движение с количественными и качественными изменениями объектов в силу внутренней закономерности развития материи, от которой зависит закономерность всего происходящего в мире, что является гарантией прогресса в направлении к всеобщему счастливому благополучию человечества ( диалектический материализм ).

Слайд 66: 14. Синергетика как парадигма современного научного познания. Диалектика и синергетика

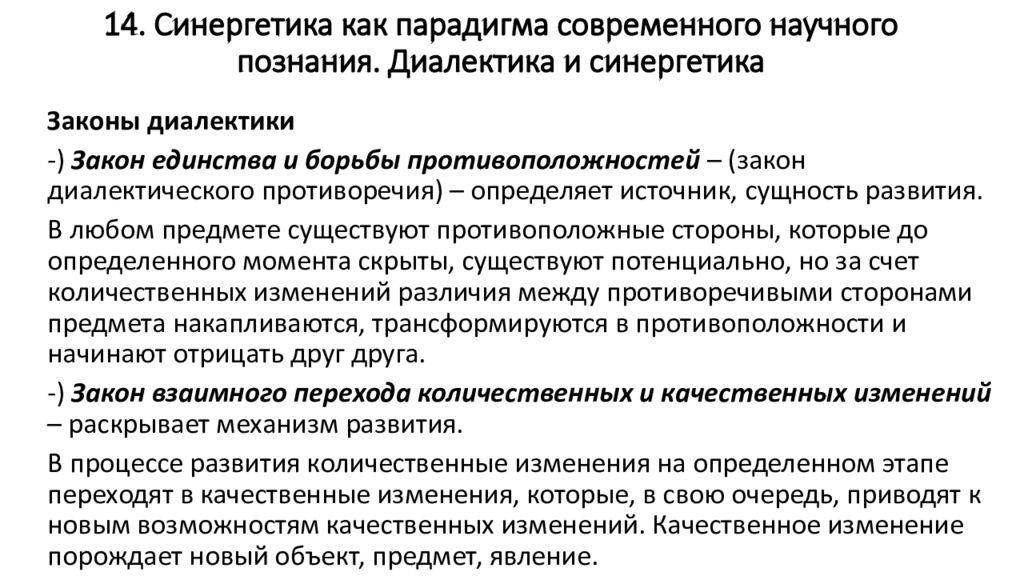

Законы диалектики -) Закон единства и борьбы противоположностей – (закон диалектического противоречия) – определяет источник, сущность развития. В любом предмете существуют противоположные стороны, которые до определенного момента скрыты, существуют потенциально, но за счет количественных изменений различия между противоречивыми сторонами предмета накапливаются, трансформируются в противоположности и начинают отрицать друг друга. -) Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений – раскрывает механизм развития. В процессе развития количественные изменения на определенном этапе переходят в качественные изменения, которые, в свою очередь, приводят к новым возможностям качественных изменений. Качественное изменение порождает новый объект, предмет, явление.

Слайд 67: 14. Синергетика как парадигма современного научного познания. Диалектика и синергетика

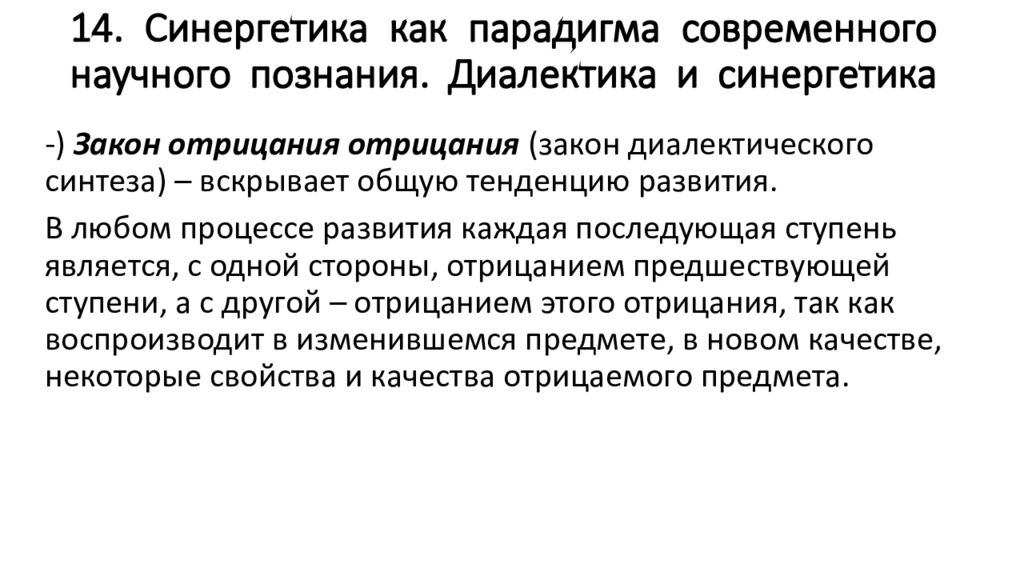

-) Закон отрицания отрицания (закон диалектического синтеза) – вскрывает общую тенденцию развития. В любом процессе развития каждая последующая ступень является, с одной стороны, отрицанием предшествующей ступени, а с другой – отрицанием этого отрицания, так как воспроизводит в изменившемся предмете, в новом качестве, некоторые свойства и качества отрицаемого предмета.

Слайд 68

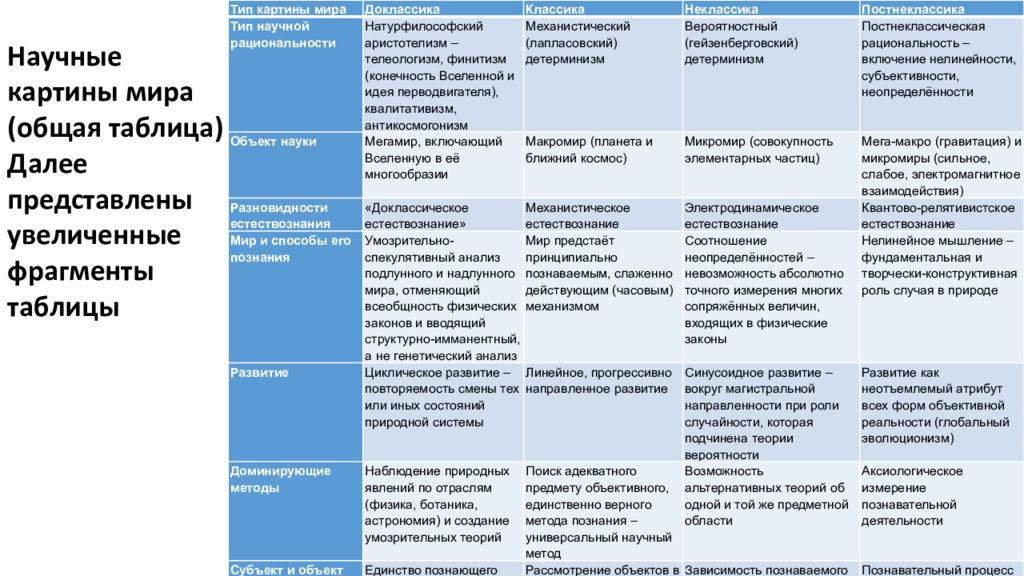

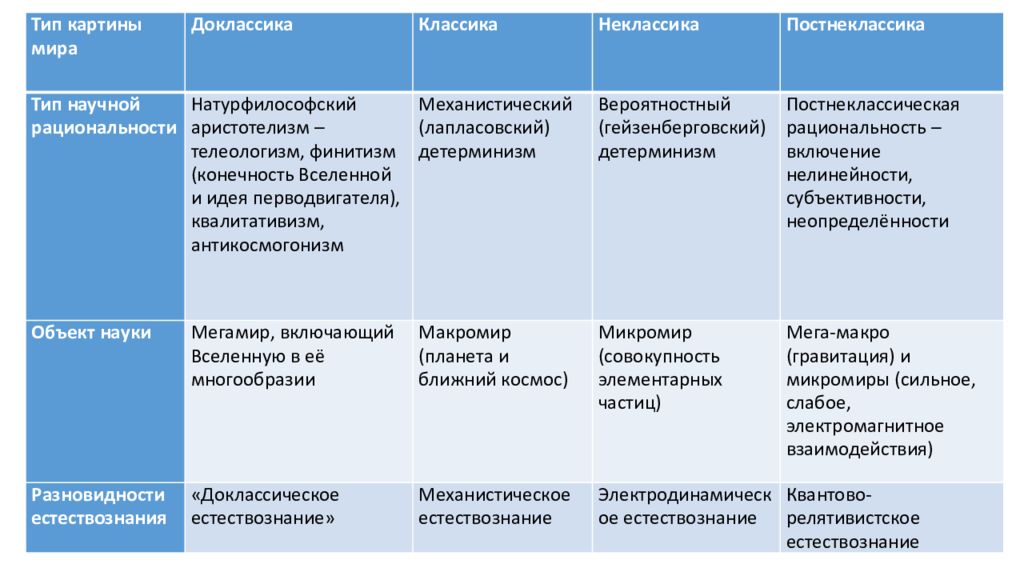

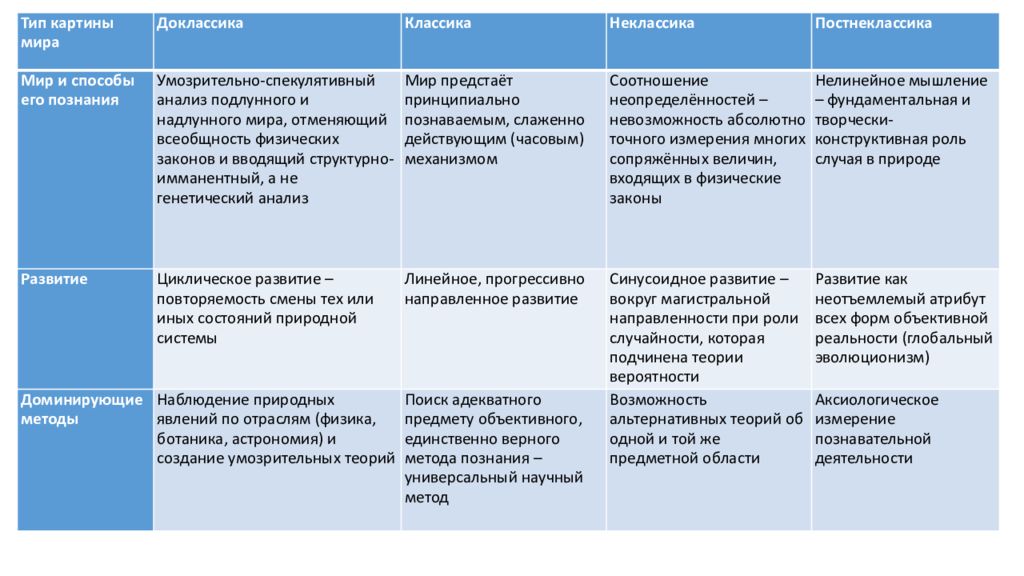

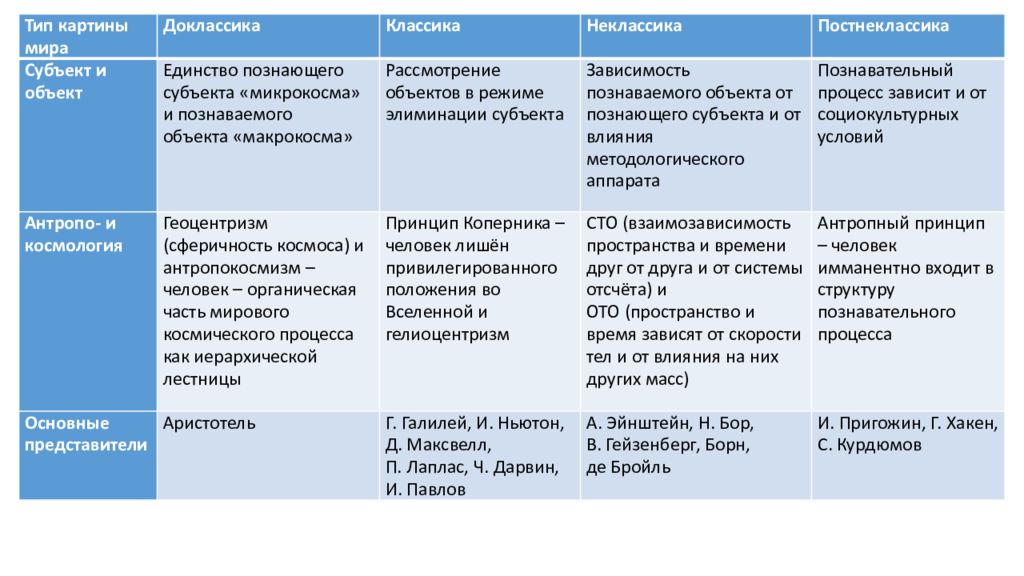

Тип картины мира Доклассика Классика Неклассика Постнеклассика Тип научной рациональности Натурфилософский аристотелизм – телеологизм, финитизм (конечность Вселенной и идея перводвигателя), квалитативизм, антикосмогонизм Механистический (лапласовский) детерминизм Вероятностный (гейзенберговский) детерминизм Постнеклассическая рациональность – включение нелинейности, субъективности, неопределённости Объект науки Мегамир, включающий Вселенную в её многообразии Макромир (планета и ближний космос) Микромир (совокупность элементарных частиц) Мега-макро (гравитация) и микромиры (сильное, слабое, электромагнитное взаимодействия) Разновидности естествознания «Доклассическое естествознание» Механистическое естествознание Электродинамическое естествознание Квантово-релятивистское естествознание Мир и способы его познания Умозрительно-спекулятивный анализ подлунного и надлунного мира, отменяющий всеобщность физических законов и вводящий структурно-имманентный, а не генетический анализ Мир предстаёт принципиально познаваемым, слаженно действующим (часовым) механизмом Соотношение неопределённостей – невозможность абсолютно точного измерения многих сопряжённых величин, входящих в физические законы Нелинейное мышление – фундаментальная и творчески-конструктивная роль случая в природе Развитие Циклическое развитие – повторяемость смены тех или иных состояний природной системы Линейное, прогрессивно направленное развитие Синусоидное развитие – вокруг магистральной направленности при роли случайности, которая подчинена теории вероятности Развитие как неотъемлемый атрибут всех форм объективной реальности (глобальный эволюционизм) Доминирующие методы Наблюдение природных явлений по отраслям (физика, ботаника, астрономия) и создание умозрительных теорий Поиск адекватного предмету объективного, единственно верного метода познания – универсальный научный метод Возможность альтернативных теорий об одной и той же предметной области Аксиологическое измерение познавательной деятельности Субъект и объект Единство познающего субъекта «микрокосма» и познаваемого объекта «макрокосма» Рассмотрение объектов в режиме элиминации субъекта Зависимость познаваемого объекта от познающего субъекта и от влияния методологического аппарата Познавательный процесс зависит и от социокультурных условий Антропо- и космология Геоцентризм (сферичность космоса) и антропокосмизм – человек – органическая часть мирового космического процесса как иерархической лестницы Принцип Коперника – человек лишён привилегированного положения во Вселенной и гелиоцентризм СТО (взаимозависимость пространства и времени друг от друга и от системы отсчёта) и ОТО (пространство и время зависят от скорости тел и от влияния на них других масс) Антропный принцип – человек имманентно входит в структуру познавательного процесса Основные представители Аристотель Г. Галилей, И. Ньютон, Д. Максвелл, П. Лаплас, Ч. Дарвин, И. Павлов А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, Борн, де Бройль И. Пригожин, Г. Хакен, С. Курдюмов Научные картины мира (общая таблица) Далее представлены увеличенные фрагменты таблицы

Слайд 69

Тип картины мира Доклассика Классика Неклассика Постнеклассика Тип научной рациональности Натурфилософский аристотелизм – телеологизм, финитизм (конечность Вселенной и идея перводвигателя), квалитативизм, антикосмогонизм Механистический (лапласовский) детерминизм Вероятностный (гейзенберговский) детерминизм Постнеклассическая рациональность – включение нелинейности, субъективности, неопределённости Объект науки Мегамир, включающий Вселенную в её многообразии Макромир (планета и ближний космос) Микромир (совокупность элементарных частиц) Мега-макро (гравитация) и микромиры (сильное, слабое, электромагнитное взаимодействия) Разновидности естествознания «Доклассическое естествознание» Механистическое естествознание Электродинамическое естествознание Квантово-релятивистское естествознание

Слайд 70

Тип картины мира Доклассика Классика Неклассика Постнеклассика Мир и способы его познания Умозрительно-спекулятивный анализ подлунного и надлунного мира, отменяющий всеобщность физических законов и вводящий структурно-имманентный, а не генетический анализ Мир предстаёт принципиально познаваемым, слаженно действующим (часовым) механизмом Соотношение неопределённостей – невозможность абсолютно точного измерения многих сопряжённых величин, входящих в физические законы Нелинейное мышление – фундаментальная и творчески-конструктивная роль случая в природе Развитие Циклическое развитие – повторяемость смены тех или иных состояний природной системы Линейное, прогрессивно направленное развитие Синусоидное развитие – вокруг магистральной направленности при роли случайности, которая подчинена теории вероятности Развитие как неотъемлемый атрибут всех форм объективной реальности (глобальный эволюционизм) Доминирующие методы Наблюдение природных явлений по отраслям (физика, ботаника, астрономия) и создание умозрительных теорий Поиск адекватного предмету объективного, единственно верного метода познания – универсальный научный метод Возможность альтернативных теорий об одной и той же предметной области Аксиологическое измерение познавательной деятельности

Слайд 71

Тип картины мира Доклассика Классика Неклассика Постнеклассика Субъект и объект Единство познающего субъекта «микрокосма» и познаваемого объекта «макрокосма» Рассмотрение объектов в режиме элиминации субъекта Зависимость познаваемого объекта от познающего субъекта и от влияния методологического аппарата Познавательный процесс зависит и от социокультурных условий Антропо- и космология Геоцентризм (сферичность космоса) и антропокосмизм – человек – органическая часть мирового космического процесса как иерархической лестницы Принцип Коперника – человек лишён привилегированного положения во Вселенной и гелиоцентризм СТО (взаимозависимость пространства и времени друг от друга и от системы отсчёта) и ОТО (пространство и время зависят от скорости тел и от влияния на них других масс) Антропный принцип – человек имманентно входит в структуру познавательного процесса Основные представители Аристотель Г. Галилей, И. Ньютон, Д. Максвелл, П. Лаплас, Ч. Дарвин, И. Павлов А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, Борн, де Бройль И. Пригожин, Г. Хакен, С. Курдюмов

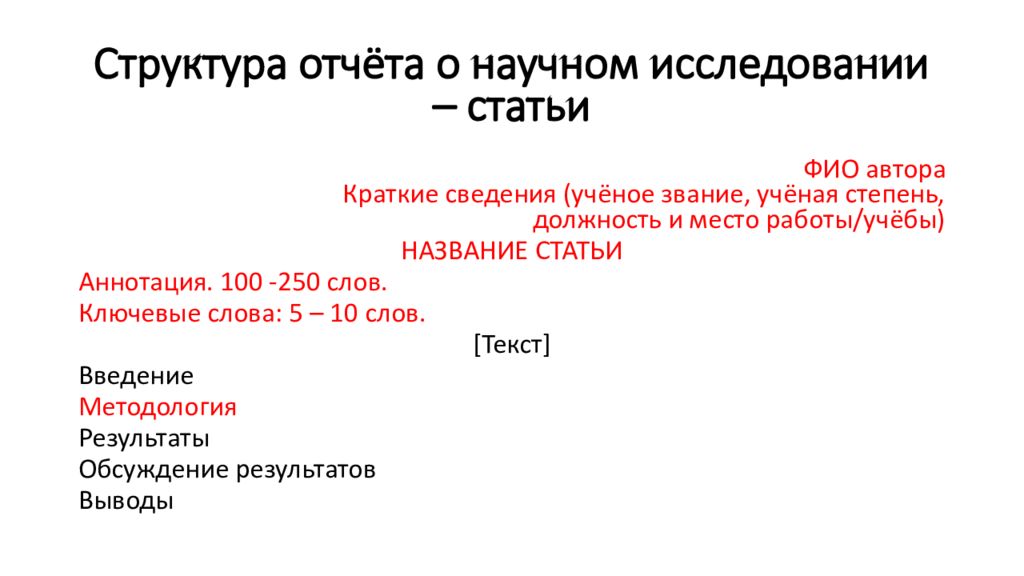

Последний слайд презентации: МЕТОДОЛОГИЯ и методы НАУЧНОГО исследования 1: Структура отчёта о научном исследовании – статьи

ФИО автора Краткие сведения (учёное звание, учёная степень, должность и место работы/учёбы) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ Аннотация. 100 -250 слов. Ключевые слова: 5 – 10 слов. [ Текст ] Введение Методология Результаты Обсуждение результатов Выводы