Первый слайд презентации

Микологические исследования в фитопатологии Исследованием грибов занимается наука микология. В последние годы появилось значительное количество новых данных, многие вопросы, особенно касающиеся систематики грибов, циклов развития, трактуются поновому. Выполняла студентка группы 11002117 Зотова Ольга Андреевна

Слайд 2

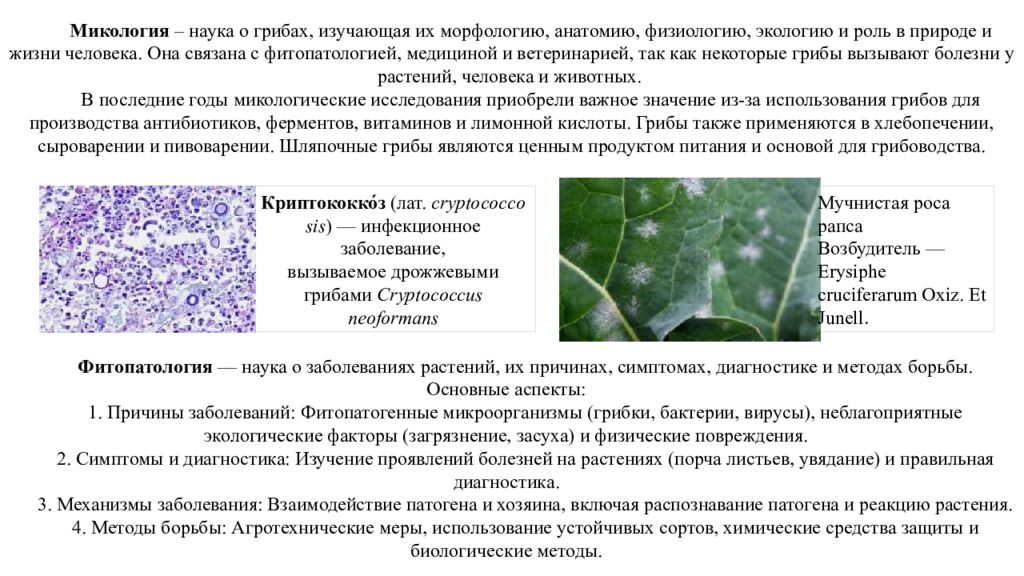

Микология – наука о грибах, изучающая их морфологию, анатомию, физиологию, экологию и роль в природе и жизни человека. Она связана с фитопатологией, медициной и ветеринарией, так как некоторые грибы вызывают болезни у растений, человека и животных. В последние годы микологические исследования приобрели важное значение из-за использования грибов для производства антибиотиков, ферментов, витаминов и лимонной кислоты. Грибы также применяются в хлебопечении, сыроварении и пивоварении. Шляпочные грибы являются ценным продуктом питания и основой для грибоводства. Фитопатология — наука о заболеваниях растений, их причинах, симптомах, диагностике и методах борьбы. Основные аспекты: 1. Причины заболеваний: Фитопатогенные микроорганизмы (грибки, бактерии, вирусы), неблагоприятные экологические факторы (загрязнение, засуха) и физические повреждения. 2. Симптомы и диагностика: Изучение проявлений болезней на растениях (порча листьев, увядание) и правильная диагностика. 3. Механизмы заболевания: Взаимодействие патогена и хозяина, включая распознавание патогена и реакцию растения. 4. Методы борьбы: Агротехнические меры, использование устойчивых сортов, химические средства защиты и биологические методы. Криптококко́з ( лат. cryptococcosis ) — инфекционное заболевание, вызываемое дрожжевыми грибами Cryptococcus neoformans Мучнистая роса рапса Возбудитель — Erysiphe cruciferarum Oxiz. Et Junell.

Слайд 3

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИКОЛОГИИ КАК НАУКИ Грибы – обширная группа организмов. Каменные статуэтки грибов

Слайд 4

Так, ещё Э. М. Фриз (1794–1878) считал грибы самой многочисленной группой растительных организмов. В настоящее время Д. Хоуксворд предполагает, что существует около 1,5 миллионов видов грибов. Шляпочные грибы известны человеку с глубокой древности. В своих трудах упоминали о некоторых съедобных (шампиньоны, трюфели) и ядовитых грибах такие известные ученые, как Аристотель (IV в. до н.э.), Теофраст (III в. до н. э.), Диоскорид (I в.). Плиний-младший (I в.) обратил внимание на обилие трутовиков на стволах деревьев и причислил эти организмы к грибам. Первые попытки классификации грибов принадлежат именно ему. Он делил все грибы на съедобные и ядовитые. В Риме среди съедобных ценился цезарский гриб. Римляне были хорошо осведомлены о ядовитых свойствах грибов и умело использовали их для устранения неугодных. Предположительно, ядовитые грибы стали причиной смерти римского императора Клавдия, французского короля Карла VI, папы римского Клемента VII. Э́лиас Ма́гнус Фриз Аристотель Теофраст Трутови́к настоя́щий (лат. Fomes fomentarius ) — широко распространённый гриб-трутовик, паразит. Гай Плиний Це́зарский гриб (лат. Amanita caesarea )

Слайд 5

В истории микологии как науки выделяют несколько этапов. Первый этап изучения грибов до середины XIX века заключался в накоплении данных, описании новых видов и классификации. К. Клузиус (1526–1609) создал первую систематическую сводку о грибах, используя собственные сборы и материалы других исследователей, его коллекция известна как Кодекс Клузиуса. Итальянский ученый П. Микели в 1729 году открыл, что грибы образуются из спор, опровергнув мифы о их происхождении. К. Линней первоначально относил грибы к царству животных, но позже включил их в свою систему, что способствовало развитию микологии. Значительный вклад в обобщение знаний о грибах внес Х. Линк. Голландский исследователь Х. Г. Пирсон и шведский ученый Э. М. Фриз стали основоположниками систематики грибов в XVIII-XIX веках. Пирсон стремился к естественной группировке грибов, опираясь на идеи Ламарка, тогда как Фриз, следуя Линнею, сосредоточился на анатомических методах и создании искусственной системы, предложив выделить грибы в самостоятельное царство. Эта идея не получила широкого признания, но была поддержана некоторыми учеными, такими как Конард и Б. М. Козо -Полянский. Многие классификации этих ученых сохраняются в современной микологической номенклатуре. В первой половине XIX века активно исследовались микобиота России, включая паразитические грибы, благодаря ученым, таким как А. И. Корда, Г. Л. Рабенсгорст и Н. А. Вейнман. Исследования начались с работ путешественников, и даже Линней упоминал 155 видов грибов из России. С. П. Крашенинников составил список из 430 грибов окрестностей Петербурга, а Вейнман к 1836 году описал 1123 вида, став первым русским микологом. 1

Слайд 6

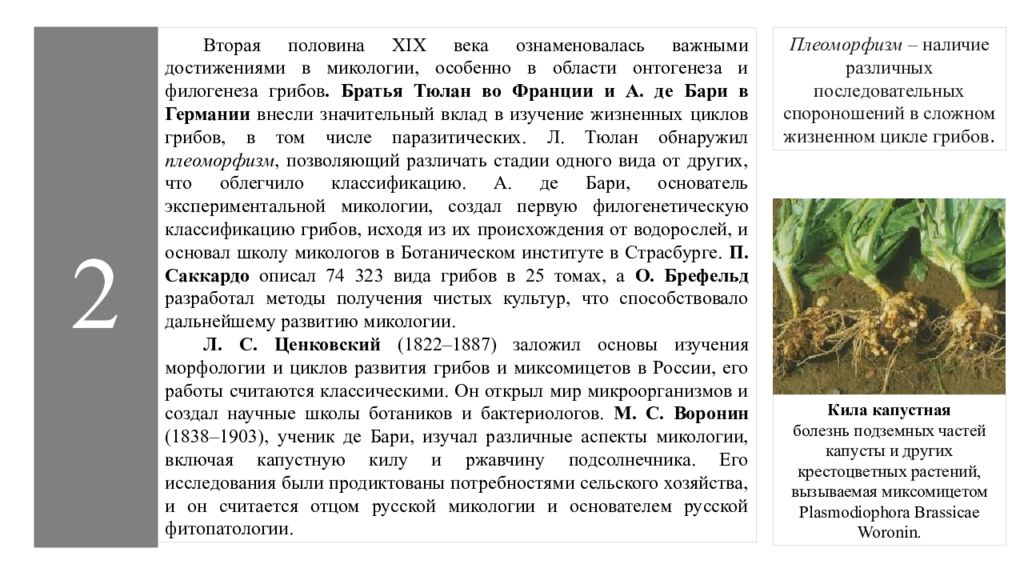

Вторая половина XIX века ознаменовалась важными достижениями в микологии, особенно в области онтогенеза и филогенеза грибов. Братья Тюлан во Франции и А. де Бари в Германии внесли значительный вклад в изучение жизненных циклов грибов, в том числе паразитических. Л. Тюлан обнаружил плеоморфизм, позволяющий различать стадии одного вида от других, что облегчило классификацию. А. де Бари, основатель экспериментальной микологии, создал первую филогенетическую классификацию грибов, исходя из их происхождения от водорослей, и основал школу микологов в Ботаническом институте в Страсбурге. П. Саккардо описал 74 323 вида грибов в 25 томах, а О. Брефельд разработал методы получения чистых культур, что способствовало дальнейшему развитию микологии. Л. С. Ценковский (1822–1887) заложил основы изучения морфологии и циклов развития грибов и миксомицетов в России, его работы считаются классическими. Он открыл мир микроорганизмов и создал научные школы ботаников и бактериологов. М. С. Воронин (1838–1903), ученик де Бари, изучал различные аспекты микологии, включая капустную килу и ржавчину подсолнечника. Его исследования были продиктованы потребностями сельского хозяйства, и он считается отцом русской микологии и основателем русской фитопатологии. 2 Плеоморфизм – наличие различных последовательных спороношений в сложном жизненном цикле грибов. Кила капустная болезнь подземных частей капусты и других крестоцветных растений, вызываемая миксомицетом Plasmodiophora Brassicae Woronin.

Слайд 7

Третий этап. В конце XIX – середине XX века микология смещает акцент на физиологию и биохимию грибов, исследуя дыхание, брожение и метаболизм. Ученые, такие как Г. Клебс, изучают влияние среды на онтогенез грибов. Новые технологии позволяют проводить детальную клеточную аналитику. В России развивают микологию учёные XVIII–XX веков: Н. В. Сорокин исследует паразитические грибы, Ф. М. Каменский описывает мицелий, а Ф. М. Породько изучает дрожжи. А. А. Ячевский, основатель Центральной ботанической станции в Петербурге, создает первый определитель грибов на русском языке и способствует изучению болезней растений. Он также создал Бюро по микологии и фитопатологии и издавал сборник «Материалы по микологии и фитопатологии», а также занимался просветительской деятельностью в качестве профессора. Н. А. Наумов (1888–1959), ученик Ячевского, исследовал микобиоту в разных регионах СССР, особенно в Европе и Средней Азии. Он описал около 200 новых видов мукоровых грибов и изучал фитопатологию, в частности заболевания злаков и капусты. Как профессор в Ленинграде, Наумов написал множество учебников и пособий, переведенных на разные языки. А. С. Бондарцев (1877–1968) был русским микологом, исследовавшим микологию и фитопатологию в СССР. Он опубликовал руководство «Грибные болезни культурных растений и меры борьбы с ними», ставшее единственным учебником по фитопатологии, а также труд о трутовых грибах европейской части СССР и Кавказа. В XX веке микологические исследования продолжаются в Российской Академии наук и вузах, публикации по микологии выходят в журналах «Микология и фитопатология» и «Новости систематики низших растений». 3

Слайд 8

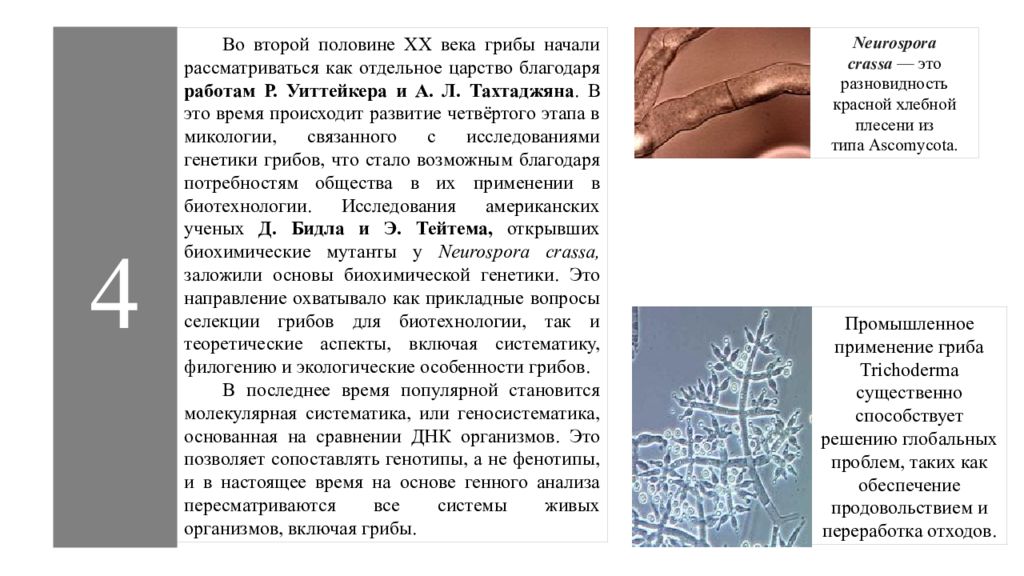

Во второй половине ХХ века грибы начали рассматриваться как отдельное царство благодаря работам Р. Уиттейкера и А. Л. Тахтаджяна. В это время происходит развитие четвёртого этапа в микологии, связанного с исследованиями генетики грибов, что стало возможным благодаря потребностям общества в их применении в биотехнологии. Исследования американских ученых Д. Бидла и Э. Тейтема, открывших биохимические мутанты у Neurospora crassa, заложили основы биохимической генетики. Это направление охватывало как прикладные вопросы селекции грибов для биотехнологии, так и теоретические аспекты, включая систематику, филогению и экологические особенности грибов. В последнее время популярной становится молекулярная систематика, или геносистематика, основанная на сравнении ДНК организмов. Это позволяет сопоставлять генотипы, а не фенотипы, и в настоящее время на основе генного анализа пересматриваются все системы живых организмов, включая грибы. 4 Neurospora crassa — это разновидность красной хлебной плесени из типа Ascomycota. Промышленное применение гриба Trichoderma существенно способствует решению глобальных проблем, таких как обеспечение продовольствием и переработка отходов.

Слайд 9

Систематика — наука о разнообразии организмов и их взаимоотношениях. В микологии систематика грибов включает описание, определение видов и их классификацию, а также восстановление эволюционных отношений. Различают искусственные системы, основанные на немногих морфологических признаках, естественные, учитывающие множество сходств, и филогенетические, отражающие эволюционные связи между организмами. СИСТЕМАТИКА И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРИБОВ

Слайд 10

Грибы чрезвычайно трудны для систематики по ряду причин Грибы имеют ограниченное разнообразие морфологических признаков, особенно в вегетативной части таллома, что затрудняет их идентификацию, особенно у сумчатых и базидиальных грибов. Кроме того, схожие структуры могут возникать из-за конвергентного сходства, связанного с паразитическим образом жизни. Грибы также отличаются уникальным процессом симгенеза, при котором их геномы объединяются с организмами из других царств, создавая новые эволюционные линии. В палеомикологии существует недостаток материалов. С Конвергентное сходство грибов Упрощенная схема симгенеза

Слайд 11

Методы изучения грибов Методы изучения грибов изменялись на различных этапах развития систематики. 1. До XX века преобладал сравнительно-морфологический метод, основывающийся на внешних признаках. 2. Позднее важным стал онтогенетический подход, позволяющий исследовать разные стадии развития одного вида, особенно у сумчатых грибов. 3. В последние годы развивается ультраструктурный подход, где учитываются детали строения митохондрий, диктиосом и жгутикового аппарата. 4. Хемотаксовые исследования фокусируются на биохимическом составе грибов, включая полисахариды клеточной стенки и синтез лизина. 5. С начала 90-х годов XX века в систематике грибов активно применяется молекулярная систематика (геносистематика), основанная на анализе нуклеотидной последовательности определенных генов. Преимущества этого метода включают объективность, воспроизводимость и низкую вероятность конвергенции на молекулярном уровне, что позволяет проверять гипотезы о филогенетических связях.

Слайд 12

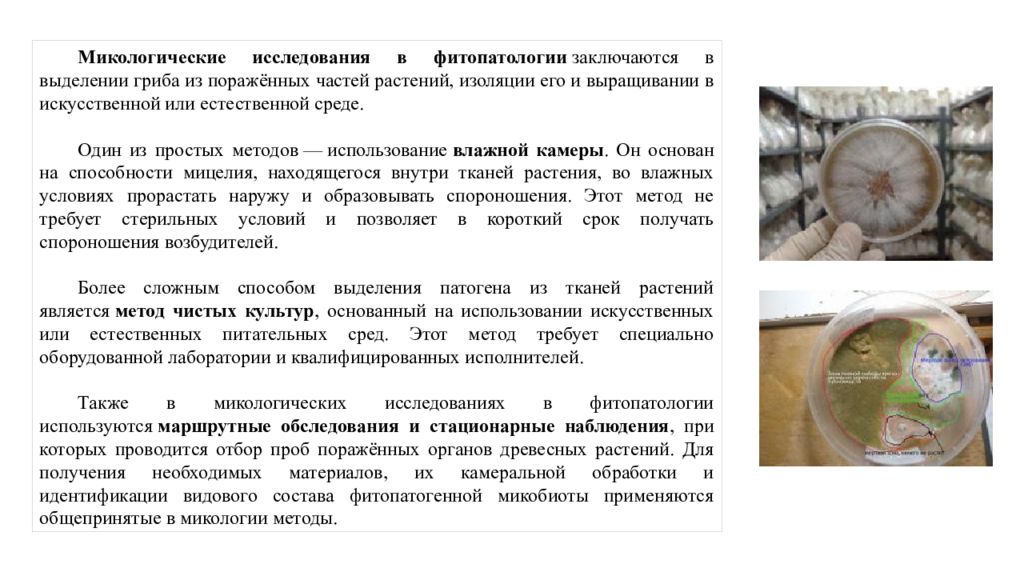

Микологические исследования в фитопатологии заключаются в выделении гриба из поражённых частей растений, изоляции его и выращивании в искусственной или естественной среде. Один из простых методов — использование влажной камеры. Он основан на способности мицелия, находящегося внутри тканей растения, во влажных условиях прорастать наружу и образовывать спороношения. Этот метод не требует стерильных условий и позволяет в короткий срок получать спороношения возбудителей. Более сложным способом выделения патогена из тканей растений является метод чистых культур, основанный на использовании искусственных или естественных питательных сред. Этот метод требует специально оборудованной лаборатории и квалифицированных исполнителей. Также в микологических исследованиях в фитопатологии используются маршрутные обследования и стационарные наблюдения, при которых проводится отбор проб поражённых органов древесных растений. Для получения необходимых материалов, их камеральной обработки и идентификации видового состава фитопатогенной микобиоты применяются общепринятые в микологии методы.

Слайд 13

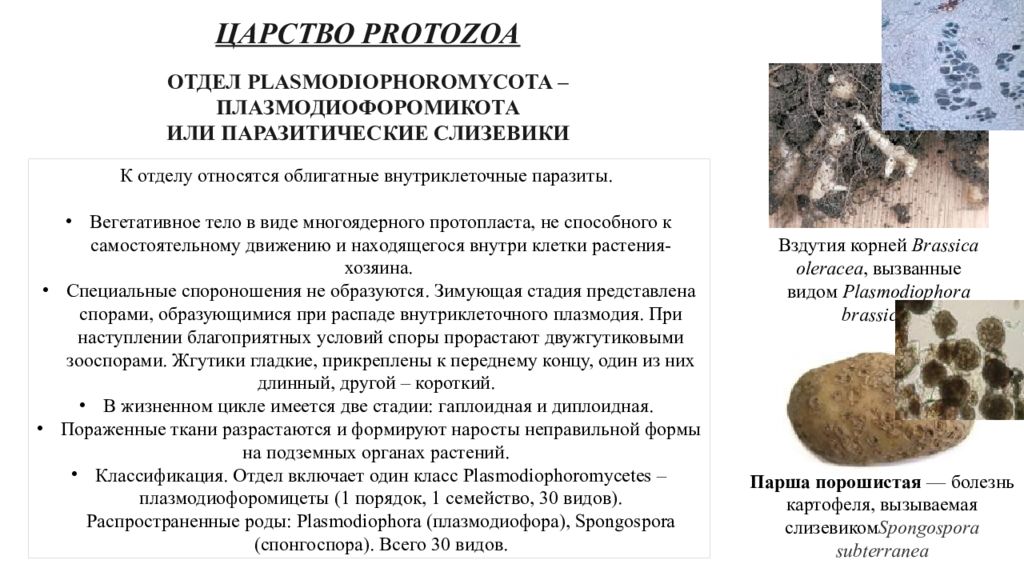

ОТДЕЛ PLASMODIOPHOROMYCOTA – ПЛАЗМОДИОФОРОМИКОТА ИЛИ ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ СЛИЗЕВИКИ К отделу относятся облигатные внутриклеточные паразиты. Вегетативное тело в виде многоядерного протопласта, не способного к самостоятельному движению и находящегося внутри клетки растения- хозяина. Специальные спороношения не образуются. Зимующая стадия представлена спорами, образующимися при распаде внутриклеточного плазмодия. При наступлении благоприятных условий споры прорастают двужгутиковыми зооспорами. Жгутики гладкие, прикреплены к переднему концу, один из них длинный, другой – короткий. В жизненном цикле имеется две стадии: гаплоидная и диплоидная. Пораженные ткани разрастаются и формируют наросты неправильной формы на подземных органах растений. Классификация. Отдел включает один класс Plasmodiophoromycetes – плазмодиофоромицеты (1 порядок, 1 семейство, 30 видов). Распространенные роды: Plasmodiophora ( плазмодиофора ), Spongospora ( спонгоспора ). Всего 30 видов. Вздутия корней Brassica oleracea, вызванные видом Plasmodiophora brassicae Парша порошистая — болезнь картофеля, вызываемая слизевиком Spongospora subterranea ЦАРСТВО PROTOZOA

Слайд 14

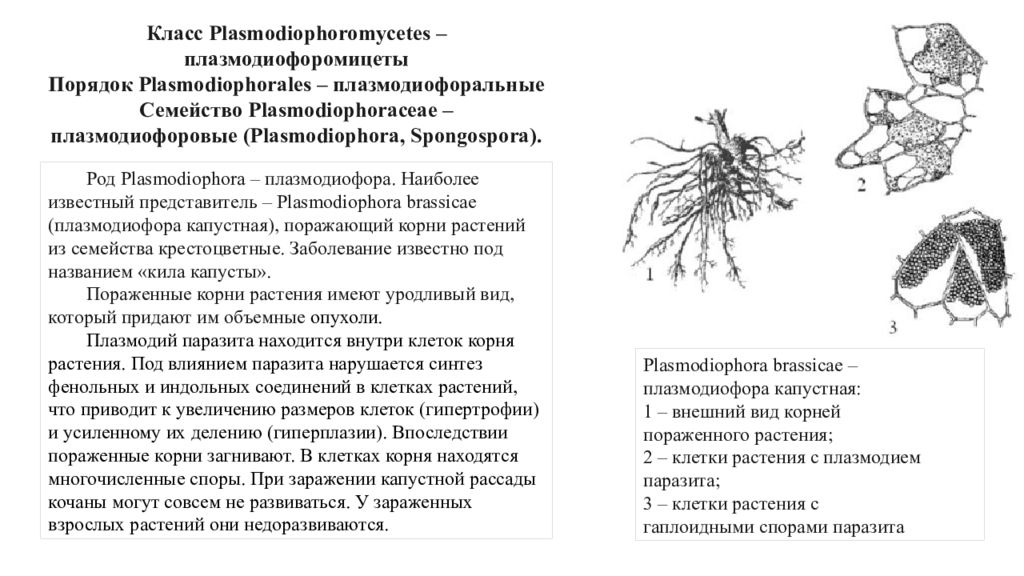

Класс Plasmodiophoromycetes – плазмодиофоромицеты Порядок Plasmodiophorales – плазмодиофоральные Семейство Plasmodiophoraceae – плазмодиофоровые ( Plasmodiophora, Spongospora ). Род Plasmodiophora – плазмодиофора. Наиболее известный представитель – Plasmodiophora brassicae ( плазмодиофора капустная ), поражающий корни растений из семейства крестоцветные. Заболевание известно под названием «кила капусты». Пораженные корни растения имеют уродливый вид, который придают им объемные опухоли. Плазмодий паразита находится внутри клеток корня растения. Под влиянием паразита нарушается синтез фенольных и индольных соединений в клетках растений, что приводит к увеличению размеров клеток (гипертрофии) и усиленному их делению (гиперплазии). Впоследствии пораженные корни загнивают. В клетках корня находятся многочисленные споры. При заражении капустной рассады кочаны могут совсем не развиваться. У зараженных взрослых растений они недоразвиваются. Plasmodiophora brassicae – плазмодиофора капустная: 1 – внешний вид корней пораженного растения; 2 – клетки растения с плазмодием паразита; 3 – клетки растения с гаплоидными спорами паразита

Слайд 15

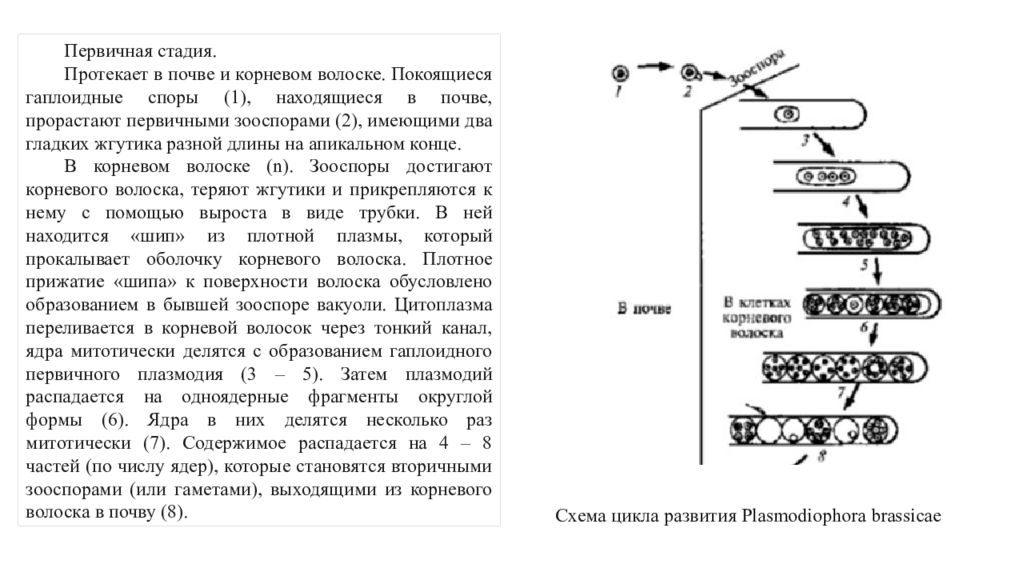

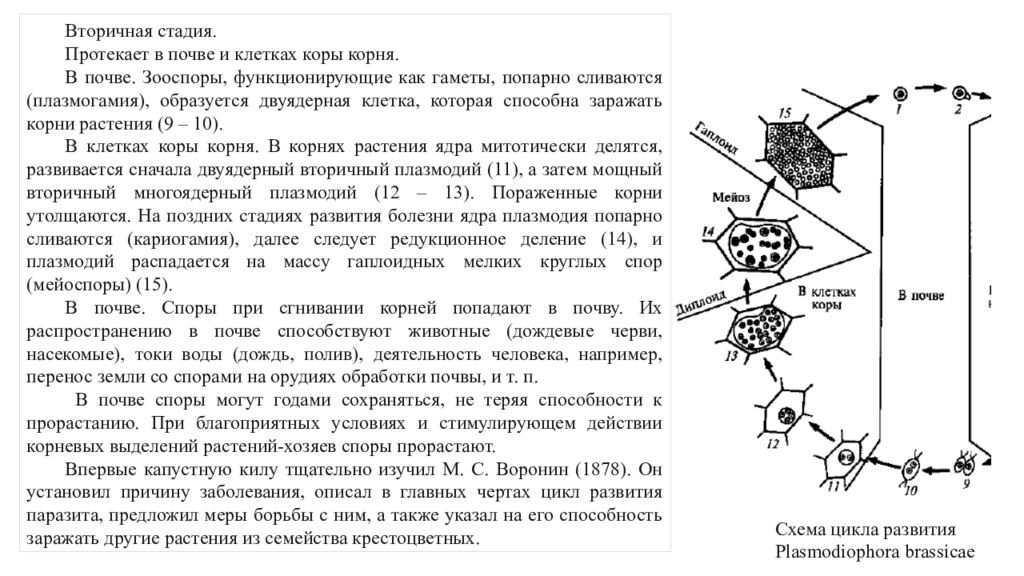

Схема цикла развития Plasmodiophora brassicae Первичная стадия. Протекает в почве и корневом волоске. Покоящиеся гаплоидные споры (1 ), находящиеся в почве, прорастают первичными зооспорами (2 ), имеющими два гладких жгутика разной длины на апикальном конце. В корневом волоске (n). Зооспоры достигают корневого волоска, теряют жгутики и прикрепляются к нему с помощью выроста в виде трубки. В ней находится «шип» из плотной плазмы, который прокалывает оболочку корневого волоска. Плотное прижатие «шипа » к поверхности волоска обусловлено образованием в бывшей зооспоре вакуоли. Цитоплазма переливается в корневой волосок через тонкий канал, ядра митотически делятся с образованием гаплоидного первичного плазмодия (3 – 5). Затем плазмодий распадается на одноядерные фрагменты округлой формы (6 ). Ядра в них делятся несколько раз митотически (7 ). Содержимое распадается на 4 – 8 частей (по числу ядер), которые становятся вторичными зооспорами (или гаметами ), выходящими из корневого волоска в почву ( 8 ).

Слайд 16

Вторичная стадия. Протекает в почве и клетках коры корня. В почве. Зооспоры, функционирующие как гаметы, попарно сливаются (плазмогамия), образуется двуядерная клетка, которая способна заражать корни растения (9 – 10). В клетках коры корня. В корнях растения ядра митотически делятся, развивается сначала двуядерный вторичный плазмодий (11 ), а затем мощный вторичный многоядерный плазмодий ( 12 – 13). Пораженные корни утолщаются. На поздних стадиях развития болезни ядра плазмодия попарно сливаются (кариогамия), далее следует редукционное деление (14 ), и плазмодий распадается на массу гаплоидных мелких круглых спор ( мейоспоры ) (15 ). В почве. Споры при сгнивании корней попадают в почву. Их распространению в почве способствуют животные (дождевые черви, насекомые), токи воды (дождь, полив), деятельность человека, например, перенос земли со спорами на орудиях обработки почвы, и т. п. В почве споры могут годами сохраняться, не теряя способности к прорастанию. При благоприятных условиях и стимулирующем действии корневых выделений растений-хозяев споры прорастают. Впервые капустную килу тщательно изучил М. С. Воронин (1878). Он установил причину заболевания, описал в главных чертах цикл развития паразита, предложил меры борьбы с ним, а также указал на его способность заражать другие растения из семейства крестоцветных. Схема цикла развития Plasmodiophora brassicae

Слайд 17

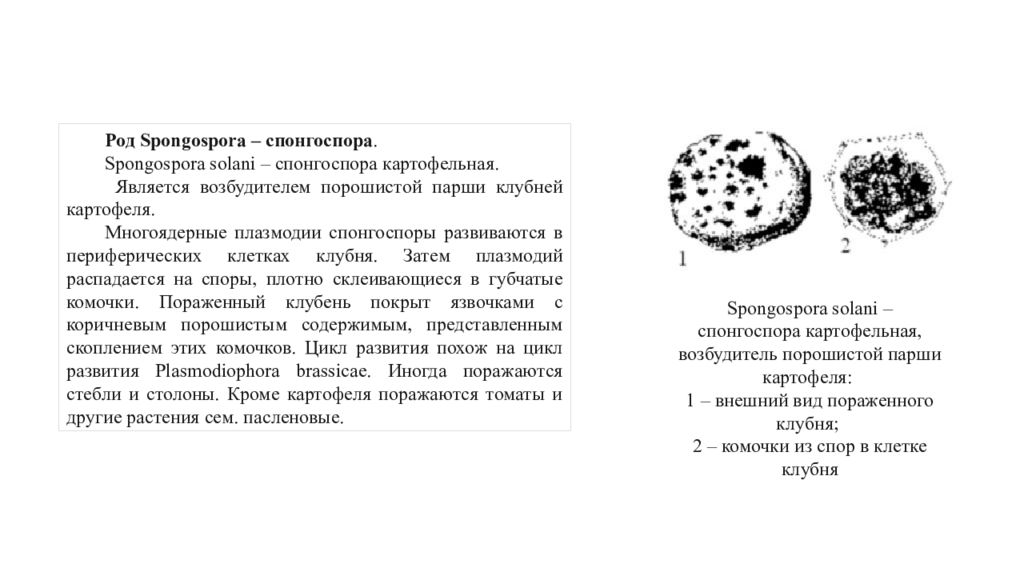

Род Spongospora – спонгоспора. Spongospora solani – спонгоспора картофельная. Является возбудителем порошистой парши клубней картофеля. Многоядерные плазмодии спонгоспоры развиваются в периферических клетках клубня. Затем плазмодий распадается на споры, плотно склеивающиеся в губчатые комочки. Пораженный клубень покрыт язвочками с коричневым порошистым содержимым, представленным скоплением этих комочков. Цикл развития похож на цикл развития Plasmodiophora brassicae. Иногда поражаются стебли и столоны. Кроме картофеля поражаются томаты и другие растения сем. пасленовые. Spongospora solani – спонгоспора картофельная, возбудитель порошистой парши картофеля: 1 – внешний вид пораженного клубня; 2 – комочки из спор в клетке клубня

Слайд 18

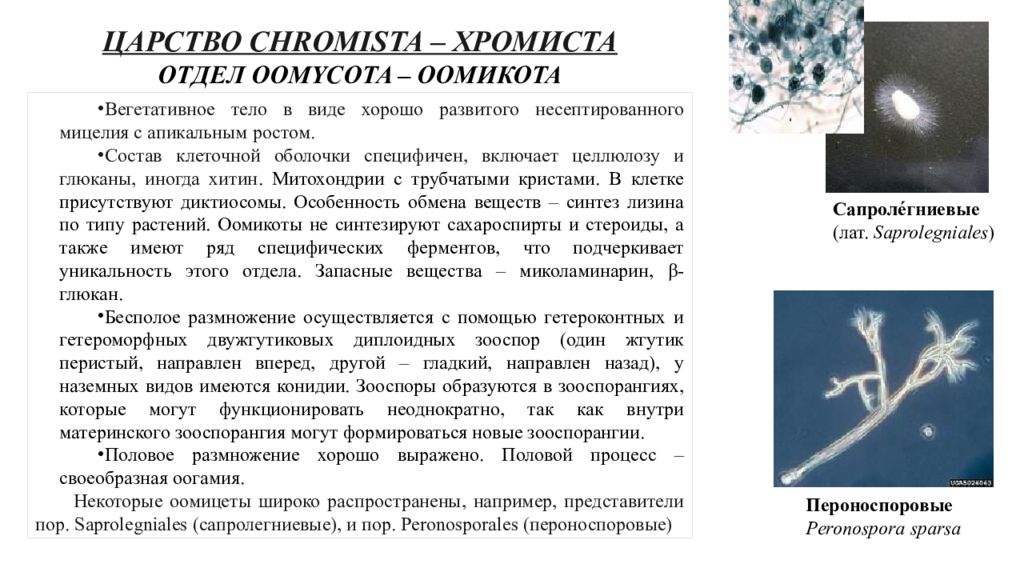

ЦАРСТВО CHROMISTA – ХРОМИСТА ОТДЕЛ OOMYCOTA – ООМИКОТА Вегетативное тело в виде хорошо развитого несептированного мицелия с апикальным ростом. Состав клеточной оболочки специфичен, включает целлюлозу и глюканы, иногда хитин. Митохондрии с трубчатыми кристами. В клетке присутствуют диктиосомы. Особенность обмена веществ – синтез лизина по типу растений. Оомикоты не синтезируют сахароспирты и стероиды, а также имеют ряд специфических ферментов, что подчеркивает уникальность этого отдела. Запасные вещества – миколаминарин, β- глюкан. Бесполое размножение осуществляется с помощью гетероконтных и гетероморфных двужгутиковых диплоидных зооспор (один жгутик перистый, направлен вперед, другой – гладкий, направлен назад), у наземных видов имеются конидии. Зооспоры образуются в зооспорангиях, которые могут функционировать неоднократно, так как внутри материнского зооспорангия могут формироваться новые зооспорангии. Половое размножение хорошо выражено. Половой процесс – своеобразная оогамия. Некоторые оомицеты широко распространены, например, представители пор. Saprolegniales ( сапролегниевые), и пор. Peronosporales ( пероноспоровые ) Сапроле́гниевые ( лат. Saprolegniales ) Пероноспоровые Peronospora sparsa

Слайд 19

Порядок Myzocytiopsidales - мизоцитиопсидальные Грибы этого порядка обитают в водной среде и отличаются примитивностью строения. В основном они паразитируют на водорослях – зеленых ( десмидиевые ), диатомовых, бурых, красных, а также на водных грибах. Семейство Ectrogellaceae – эктрогелловые Род Ectrogella – эктрогелла. Типичный представитель – E. perforans – эктрогелла перфорирующая. Таллом неразветвленный, трубчатый или округлый, имеет целлюлозную оболочку, развивается внутри клеток хозяина. При истощении пищевого ресурса таллом превращается в зооспорангий. Зооспоры с двумя жгутиками; вскоре они теряют их, покрываются оболочкой. Вторичные зооспоры формируются не всегда. В результате полового процесса образуются зиготы в виде покоящихся спор. В основном паразитируют на морских диатомовых водорослях. Даже кремнеземный панцирь диатомовых водорослей не является препятствием для эктрогеллы. При массовом поражении диатомовых водорослей может погибнуть до 75% популяции. А. Ectrogella perforans – эктрогелла перфорирующая в клетках диатомовой водоросли ликмофоры. Видны зооспорангии (1,2) и покоящиеся споры (3 ). Б. Ectrogella monostoma в клетках диатомовой водоросли синедры Класс Oomycetes – оомицеты

Слайд 20

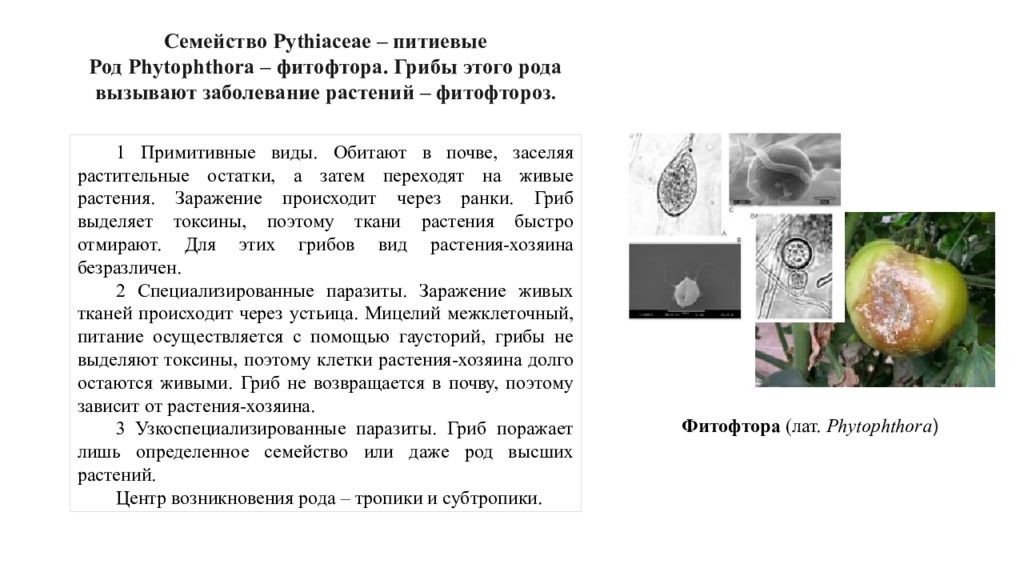

Семейство Pythiaceae – питиевые Род Phytophthora – фитофтора. Грибы этого рода вызывают заболевание растений – фитофтороз. 1 Примитивные виды. Обитают в почве, заселяя растительные остатки, а затем переходят на живые растения. Заражение происходит через ранки. Гриб выделяет токсины, поэтому ткани растения быстро отмирают. Для этих грибов вид растения-хозяина безразличен. 2 Специализированные паразиты. Заражение живых тканей происходит через устьица. Мицелий межклеточный, питание осуществляется с помощью гаусторий, грибы не выделяют токсины, поэтому клетки растения-хозяина долго остаются живыми. Гриб не возвращается в почву, поэтому зависит от растения-хозяина. 3 Узкоспециализированные паразиты. Гриб поражает лишь определенное семейство или даже род высших растений. Центр возникновения рода – тропики и субтропики. Фитофтора (лат. Phytophthora )

Слайд 21

Вредоносность фитофторозов заключается в следующем: 1 – вызывают гибель отдельных растений, снижают качество плодов, поражают семенной материал; 2 – обусловливают нарушение физиологических процессов, раннее старение растений; 3 – симптомы заболевания проявляются не сразу, пораженные органы выглядят как пострадавшие от абиотических факторов (низкой или высокой температуры воздуха); 4 – в дальнейшем на фоне поражения фитофторой присоединяются грибные и бактериальные инфекции. Признаки фитофтороза : полегание сеянцев, вершинная гниль, язвы, трещины и т. д. Гниль сначала твердая, сухая, но потом присоединяется бактериальная инфекция, и гниль переходит в мокрую. Phytophthora infestans – наиболее известный гриб. Название вида, данное А. де Бари, звучит в переводе как «пожиратель растений инфекционный». Поражаемые растения – из сем. пасленовые, в том числе картофель. Phytophthora infestans

Слайд 22

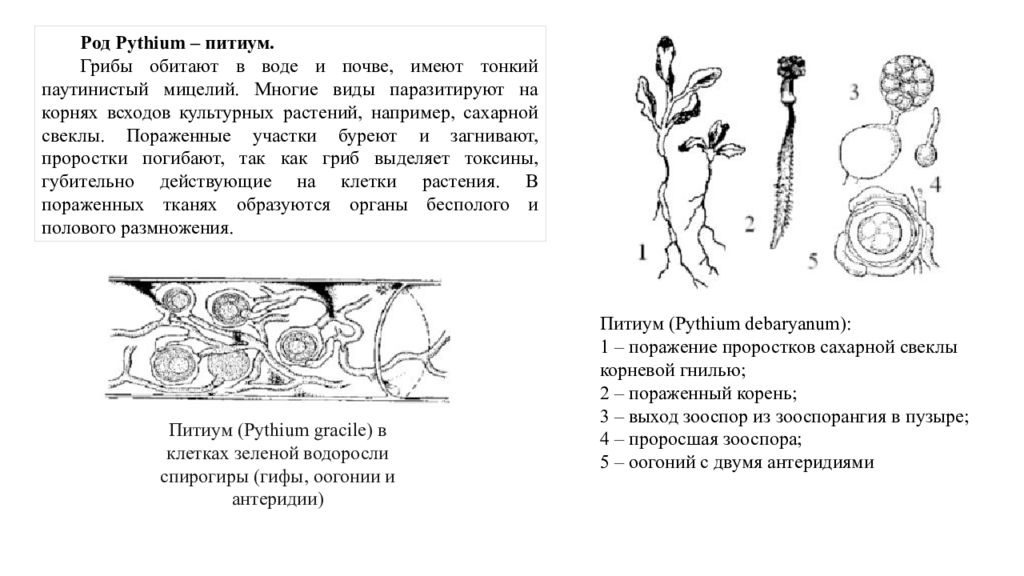

Род Pythium – питиум. Грибы обитают в воде и почве, имеют тонкий паутинистый мицелий. Многие виды паразитируют на корнях всходов культурных растений, например, сахарной свеклы. Пораженные участки буреют и загнивают, проростки погибают, так как гриб выделяет токсины, губительно действующие на клетки растения. В пораженных тканях образуются органы бесполого и полового размножения. Питиум ( Pythium debaryanum ): 1 – поражение проростков сахарной свеклы корневой гнилью; 2 – пораженный корень; 3 – выход зооспор из зооспорангия в пузыре; 4 – проросшая зооспора; 5 – оогоний с двумя антеридиями Питиум ( Pythium gracile ) в клетках зеленой водоросли спирогиры ( гифы, оогонии и антеридии)

Слайд 23

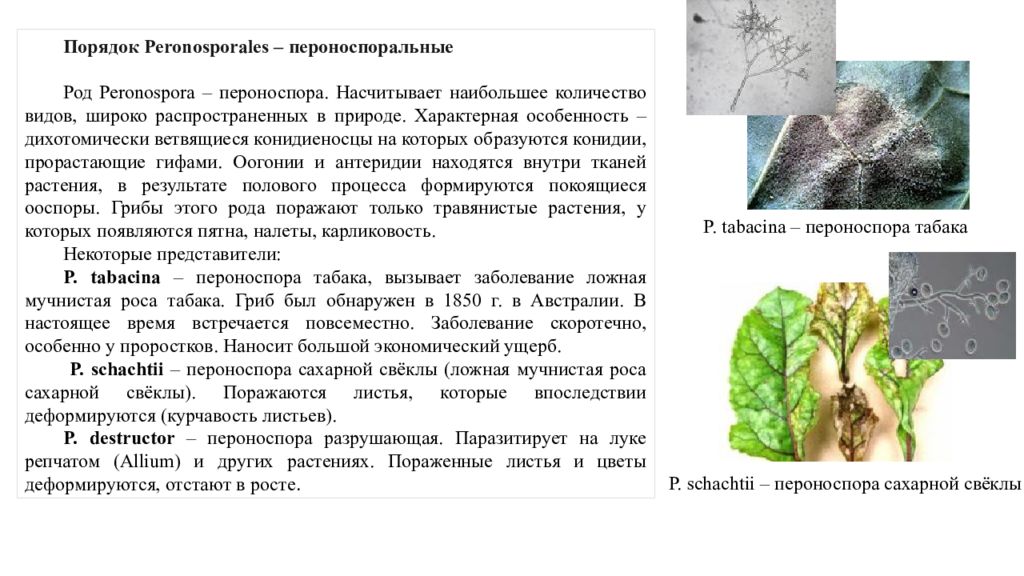

Порядок Peronosporales – пероноспоральные Род Peronospora – пероноспора. Насчитывает наибольшее количество видов, широко распространенных в природе. Характерная особенность – дихотомически ветвящиеся конидиеносцы на которых образуются конидии, прорастающие гифами. Оогонии и антеридии находятся внутри тканей растения, в результате полового процесса формируются покоящиеся ооспоры. Грибы этого рода поражают только травянистые растения, у которых появляются пятна, налеты, карликовость. Некоторые представители: P. tabacina – пероноспора табака, вызывает заболевание ложная мучнистая роса табака. Гриб был обнаружен в 1850 г. в Австралии. В настоящее время встречается повсеместно. Заболевание скоротечно, особенно у проростков. Наносит большой экономический ущерб. P. schachtii – пероноспора сахарной свёклы (ложная мучнистая роса сахарной свёклы). Поражаются листья, которые впоследствии деформируются (курчавость листьев). P. destructor – пероноспора разрушающая. Паразитирует на луке репчатом ( Allium ) и других растениях. Пораженные листья и цветы деформируются, отстают в росте. P. tabacina – пероноспора табака P. schachtii – пероноспора сахарной свёклы

Слайд 24

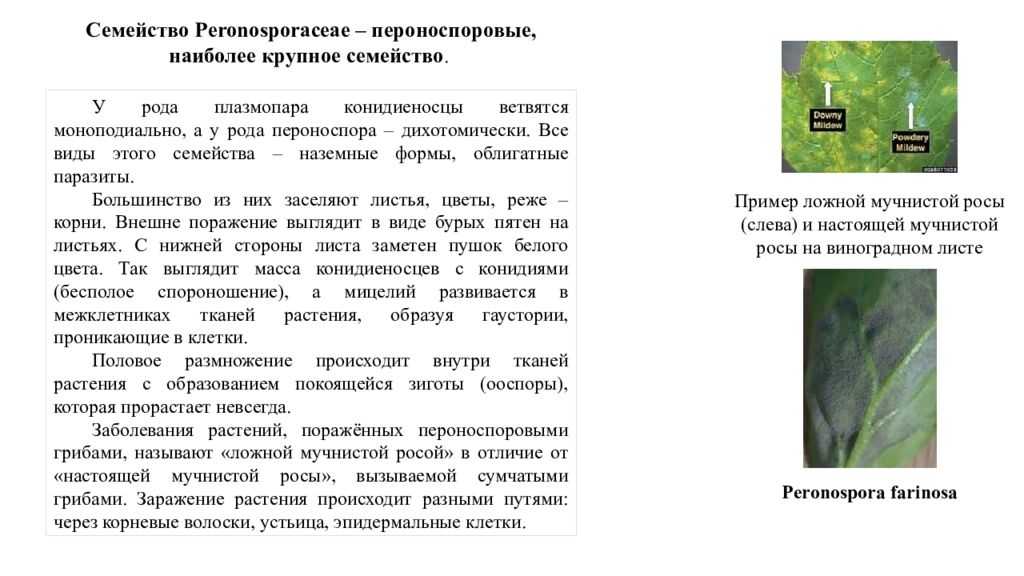

У рода плазмопара конидиеносцы ветвятся моноподиально, а у рода пероноспора – дихотомически. Все виды этого семейства – наземные формы, облигатные паразиты. Большинство из них заселяют листья, цветы, реже – корни. Внешне поражение выглядит в виде бурых пятен на листьях. С нижней стороны листа заметен пушок белого цвета. Так выглядит масса конидиеносцев с конидиями (бесполое спороношение), а мицелий развивается в межклетниках тканей растения, образуя гаустории, проникающие в клетки. Половое размножение происходит внутри тканей растения с образованием покоящейся зиготы ( ооспоры ), которая прорастает невсегда. Заболевания растений, поражённых пероноспоровыми грибами, называют «ложной мучнистой росой» в отличие от «настоящей мучнистой росы», вызываемой сумчатыми грибами. Заражение растения происходит разными путями: через корневые волоски, устьица, эпидермальные клетки. Семейство Peronosporaceae – пероноспоровые, наиболее крупное семейство. Пример ложной мучнистой росы (слева) и настоящей мучнистой росы на виноградном листе Peronospora farinosa

Слайд 25

Род Plasmopara – плазмопара. Отличительная особенность представителей этого рода – моноподиальное ветвление конидиеносцев (1 ). Спорангии находятся на заостренных в виде зубцов конечных веточках. Прорастают зооспорами либо функционируют как конидии (прорастают гифами). Зимует в виде покоящихся ооспор или мицелия с пузыревидными гаусториями. Поражаются растения из сем. зонтичные, лютиковые и др. Для зараженных растений характерна карликовость, появление «маслянистых» пятен вдоль жилок растений, а также образование белого налета. Как правило, пораженные растения погибают. Наиболее распространенные виды: P. viticola паразитирует на виноградной лозе. Поражаются вегетативные органы и плоды винограда. Болезнь проявляется сначала на листьях в виде маслянистых желтоватых пятен, на которых впоследствии (с нижней стороны листа) образуются моноподиально ветвящиеся спороносцы со спорангиями. Во влажную погоду спорангии прорастают зооспорами. Гриб зимует на опавших листьях в виде ооспор. Болезнь была завезена в Европу из Северной Америки в XIX в. P. helianthi поражает листья и стебли подсолнечника. Заболевание называется ложная мучнистая роса подсолнечника. Гриб завезен в Европу из Северной Америки в XX в. Plasmopara viticola ( Плазмопара виноградная )

Последний слайд презентации: Микологические исследования в фитопатологии Исследованием грибов занимается

Заключение Микологические исследования играют ключевую роль в фитопатологии, помогая глубже понять болезни растений, их причинные агенты и методики борьбы с ними. С развитием технологий и методик, таких как молекулярные методы, генетическая идентификация и методы секвенирования, стало возможным более тщательное изучение грибов и их взаимодействия с растениями. Эти инновации способствовали лучшему пониманию механизмов патогенности и экологии фитопатогенных грибов, что, в свою очередь, открыло новые горизонты для разработки эффективных средств защиты растений. Лучшие практики микологических исследований, включая микроскопию, культивирование и молекулярные техники, остаются основными инструментами для изучения болезней растений и разработки стратегий управления ими. Однако важность комплексного подхода, который включает в себя как классические методы, так и современные биотехнологические решения, не может быть переоценена. Таким образом, микологические исследования в фитопатологии служат важным связующим звеном между наукой и агрономией, помогая обеспечивать продовольственную безопасность и устойчивое сельское хозяйство. Постоянные усилия в данной области будут способствовать развитию эффективных и экологически чистых методов борьбы с фитопатогенами, что является актуальным в условиях глобальных климатических изменений и усиливающегося давления на агросистемы.