Первый слайд презентации: Муковисцидоз

Докладчик : Студентка 4 курса Педиатрического факультета. Иванова Алеся

Слайд 2

Муковисцидоз (кистозный фиброз ) – аутосомно - рецессивное моногенное заболевание, обуслов-ленное мутацией гена МВТР ( муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости), характеризующееся поражением экзокринных желез, жизненно важных органов и систем, имеющее тяжелое течение и прогноз.

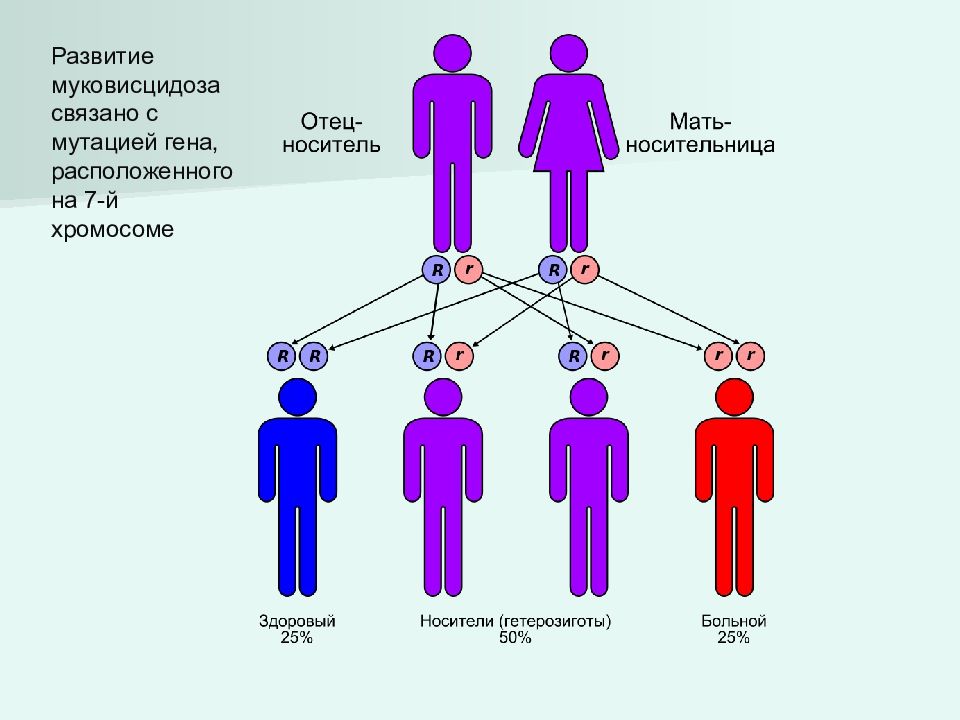

Слайд 3

Развитие муковисцидоза связано с мутацией гена, расположенного на 7-й хромосоме

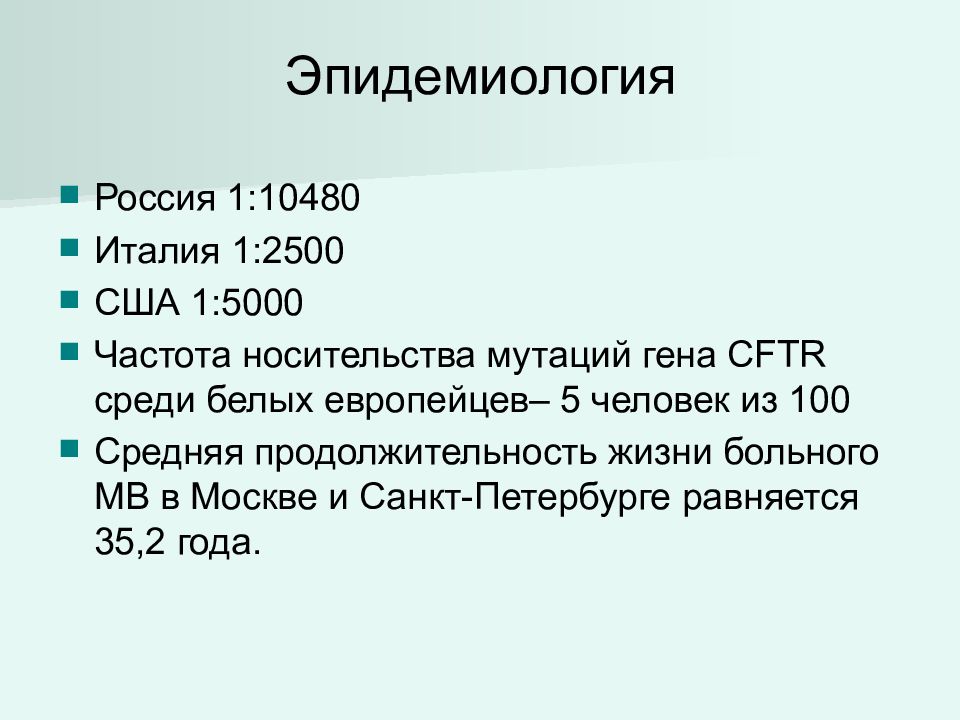

Слайд 4: Эпидемиология

Россия 1 :1 0480 Италия 1 :2500 США 1 :5000 Частота носительства мутаций гена CFTR среди белых европейцев– 5 человек из 100 Средняя продолжительность жизни больного МВ в Москве и Санкт-Петербурге равняется 35, 2 года.

Слайд 5: Классификация

Формы МВ — смешанная (легочно-кишечная) (80% всех случаев); — с преимущественно легочными проявлениями (15%); — с преимущественно кишечными проявлениями (5%).

Слайд 6: Патогенез

нарушение синтеза первичного продукта гена CFTR - трансмембранного регулятора проводимости ионов Мутация гена. Дисфункция кодируемого белка. Сгущение секрета в клетках поджелудочной железы, эпителии бронхов, слизистой оболочки ЖКТ, семенных канальцев. Формирование вторичных изменений. Нарушение транспорта и секреции ионов хлора, нарушения электрического потенциала.

Слайд 7: Бронхолегочная система

Вязкий бронхиальный секрет способствует застою мокроты, ее инфицированию. Нарушается механизм самоочищения бронхов и развивается гнойное воспаление. Разрушению легочной ткани способствует и чрезмерный иммунный ответ организма. Прогрессирующая обструкция бронхов и задержка воздуха может сопровождаться образованием ателектазов и эмфиземы. По мере нарастания тяжести заболевания выявляются распространенные бронхоэктатические изменения и признаки разрушения паренхимы легких, нарастает гипоксемия, развивается легочная гипертензия и легочное сердце.

Слайд 8: Поджелудочная железа и гепатобилиарная система

Застой вязкого секрета поджелудочной железы ведет к нарушению ее внешнесекреторной функции и фиброзированию. Нарушаются процессы переваривания и всасывания жиров и белков, развивается дефицит жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К). Нарушение оттока желчи приводит к фиброзу печени и билиарному циррозу.

Слайд 9: Желудочно-кишечный тракт

Из-за клейкого секрета слизистой и плотных каловых масс развивается хроническая обструкция дистальных отделов тонкой и проксимальных отделов толстых кишок. Мекониальный илеус — закупорка дистальных отделов тонкой кишки густым и вязким меконием у новорожденных, опасное осложнение — мекониальный перитонит. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) встречается часто,обусловлен задержкой эвакуации содержимого желудка и нарушением его перистальтики, повышенной продукцией соляной кислоты.

Слайд 10: Кожные покровы

Содержание NaCl в поте превышает норму в 3–5 раз. В жару чрезмерная потеря солей приводит к нару-шению электролитного баланса и метаболическому алкалозу, возникает тепловой коллапс, рвота, потеря сознания.

Слайд 11: Репродуктивная система

Почти у всех больных муковисцидозом мужского пола (97%) развивается азооспермия, связанная с врожденным отсутствием, атрофией или обструкцией семенного канатика. Соответственно большинство мужчин, больных муковисцидозом, не способно иметь потомство. У пациентов женского пола МВ сопровождается снижением фертильности : повышенная вязкость отделяемого цервикального канала матки затруд-няет миграцию сперматозоидов. Однако многие женщины, страдающие МВ, сохраняют детородную функцию.

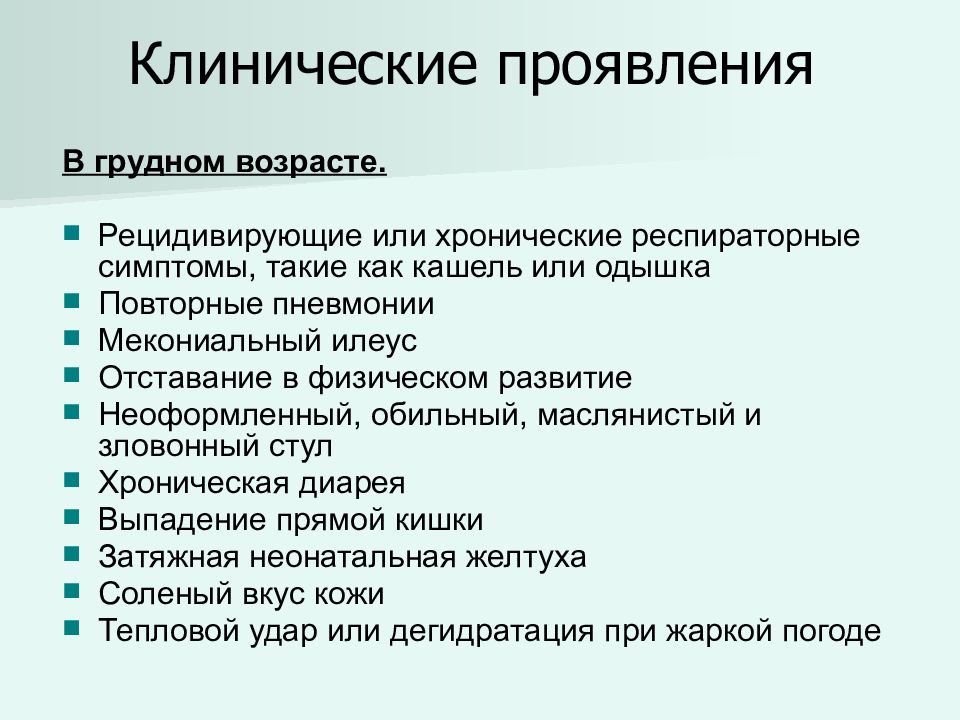

Слайд 12: Клинические проявления

В грудном возрасте. Рецидивирующие или хронические респираторные симптомы, такие как кашель или одышка Повторные пневмонии Мекониальный илеус Отставание в физическом развитие Неоформленный, обильный, маслянистый и зловонный стул Хроническая диарея Выпадение прямой кишки Затяжная неонатальная желтуха Соленый вкус кожи Тепловой удар или дегидратация при жаркой погоде

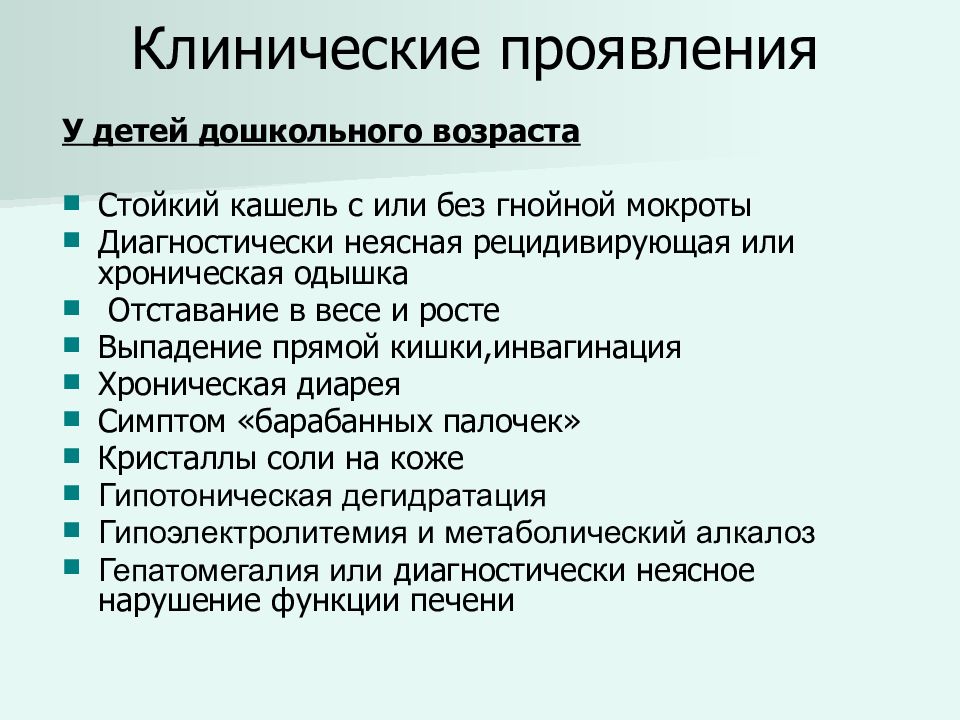

Слайд 13: Клинические проявления

У детей дошкольного возраста Стойкий кашель с или без гнойной мокроты Диагностически неясная рецидивирующая или хроническая одышка Отставание в весе и росте Выпадение прямой кишки, инвагинация Хроническая диарея Симптом «барабанных палочек» Кристаллы соли на коже Гипотоническая дегидратация Гипоэлектролитемия и метаболический алкалоз Гепатомегалия или диагностически неясное нарушение функции печени

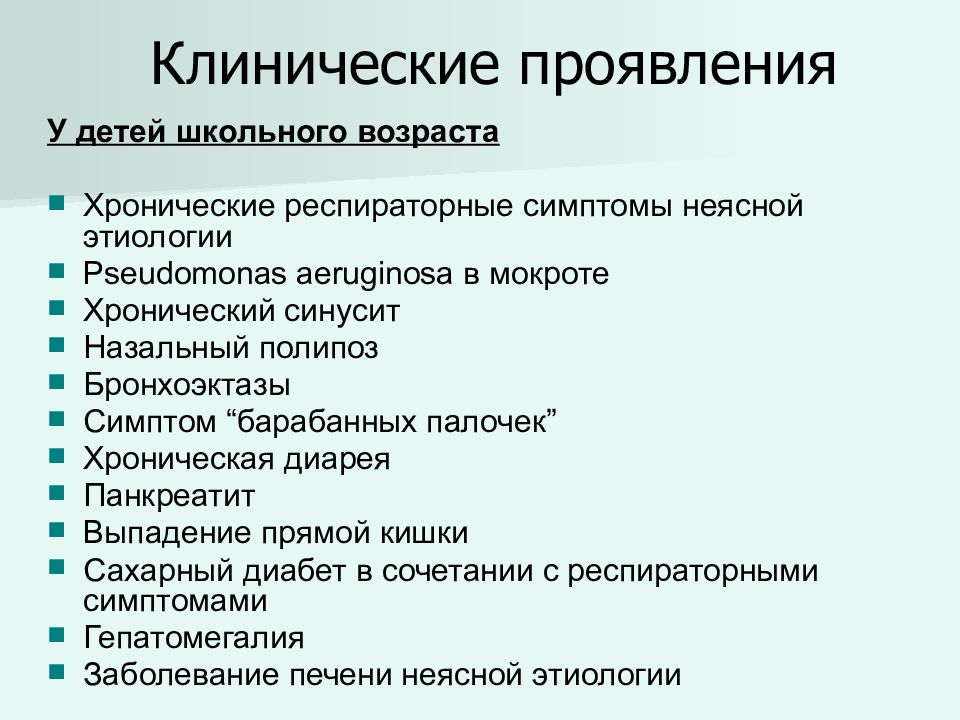

Слайд 14: Клинические проявления

У детей школьного возраста Хронические респираторные симптомы неясной этиологии Pseudomonas aeruginosa в мокроте Хронический синусит Назальный полипоз Бронхоэктазы Симптом “барабанных палочек” Хроническая диарея Панкреатит Выпадение прямой кишки Сахарный диабет в сочетании с респираторными симптомами Гепатомегалия Заболевание печени неясной этиологии

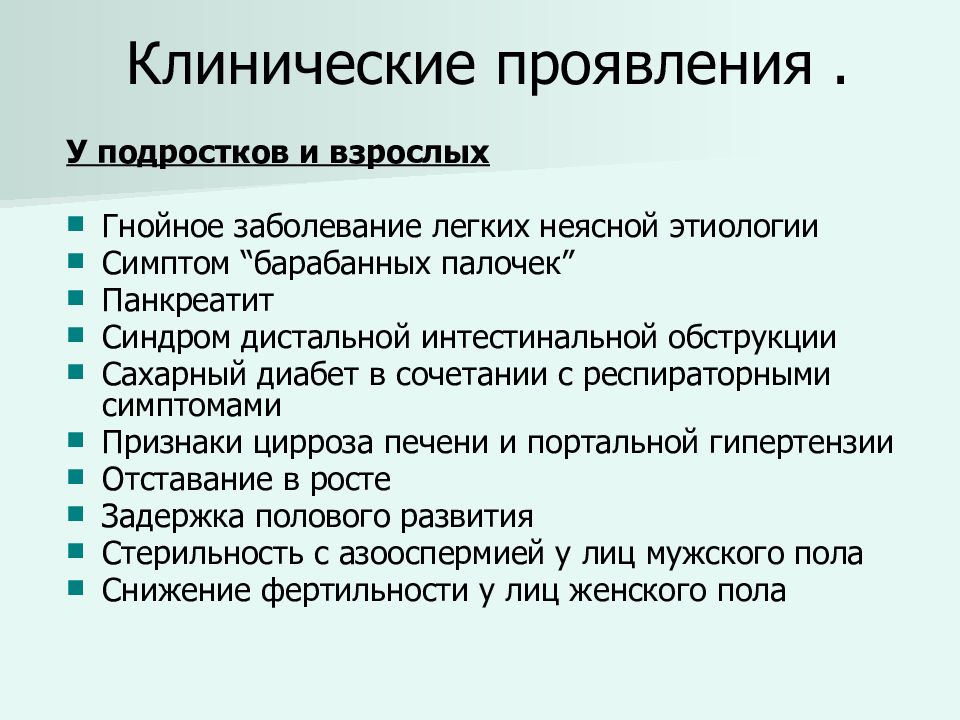

Слайд 15: Клинические проявления

У подростков и взрослых Гнойное заболевание легких неясной этиологии Симптом “барабанных палочек” Панкреатит Синдром дистальной интестинальной обструкции Сахарный диабет в сочетании с респираторными симптомами Признаки цирроза печени и портальной гипертензии Отставание в росте Задержка полового развития Стерильность с азооспермией у лиц мужского пола Снижение фертильности у лиц женского пола

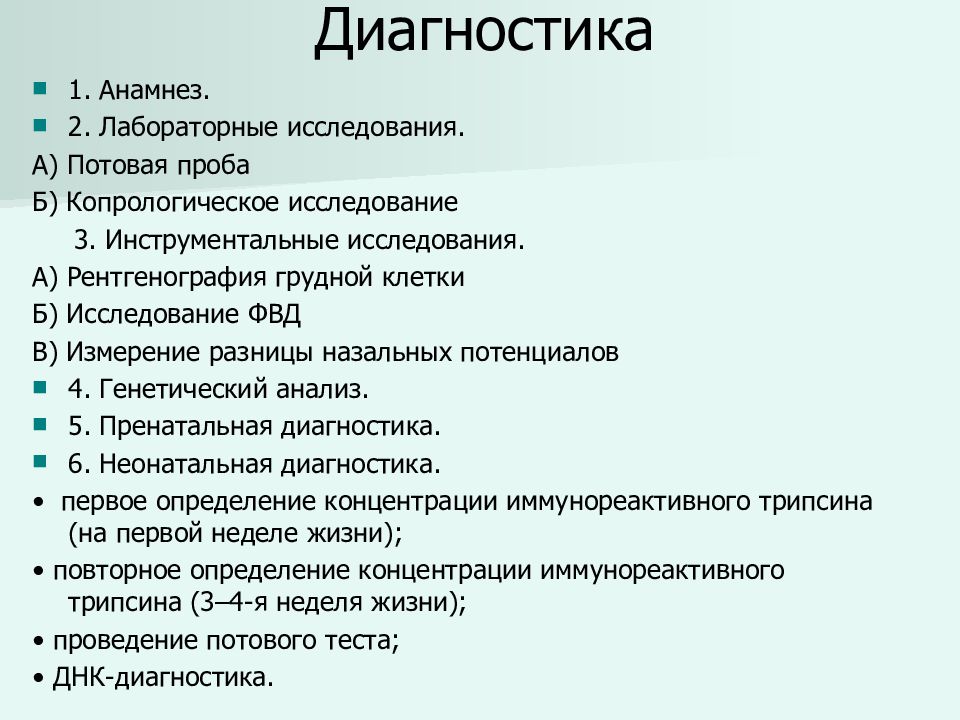

Слайд 16: Диагностика

1. Анамнез. 2. Лабораторные исследования. А) Потовая проба Б ) Копрологическое исследование 3. Инструментальные исследования. А ) Рентгенография грудной клетки Б ) Исследование ФВД В ) Измерение разницы назальных потенциалов 4. Генетический анализ. 5. Пренатальная диагностика. 6. Неонатальная диагностика. • первое определение концентрации иммунореактивного трипсина (на первой неделе жизни); • повторное определение концентрации иммунореактивного трипсина (3–4-я неделя жизни); • проведение потового теста; • ДНК-диагностика.

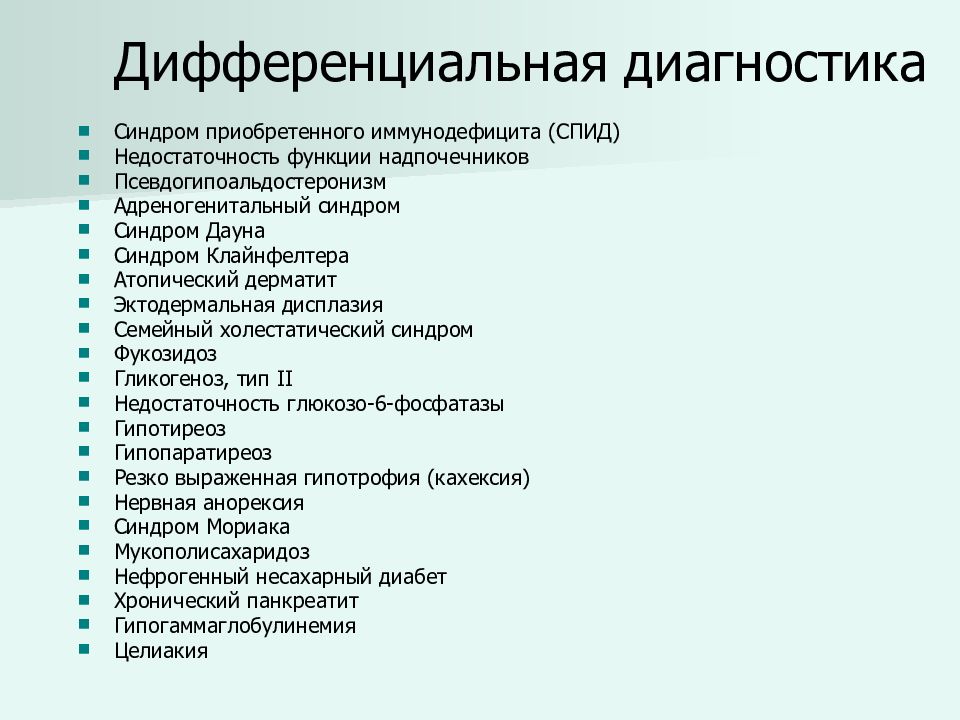

Слайд 17: Дифференциальная диагностика

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) Недостаточность функции надпочечников Псевдогипоальдостеронизм Адреногенитальный синдром Синдром Дауна Синдром Клайнфелтера Атопический дерматит Эктодермальная дисплазия Семейный холестатический синдром Фукозидоз Гликогеноз, тип I I Недостаточность глюкозо-6-фосфатазы Гипотиреоз Гипопаратиреоз Резко выраженная гипотрофия (кахексия) Нервная анорексия Синдром Мориака Мукополисахаридоз Нефрогенный несахарный диабет Хронический панкреатит Гипогаммаглобулинемия Целиакия

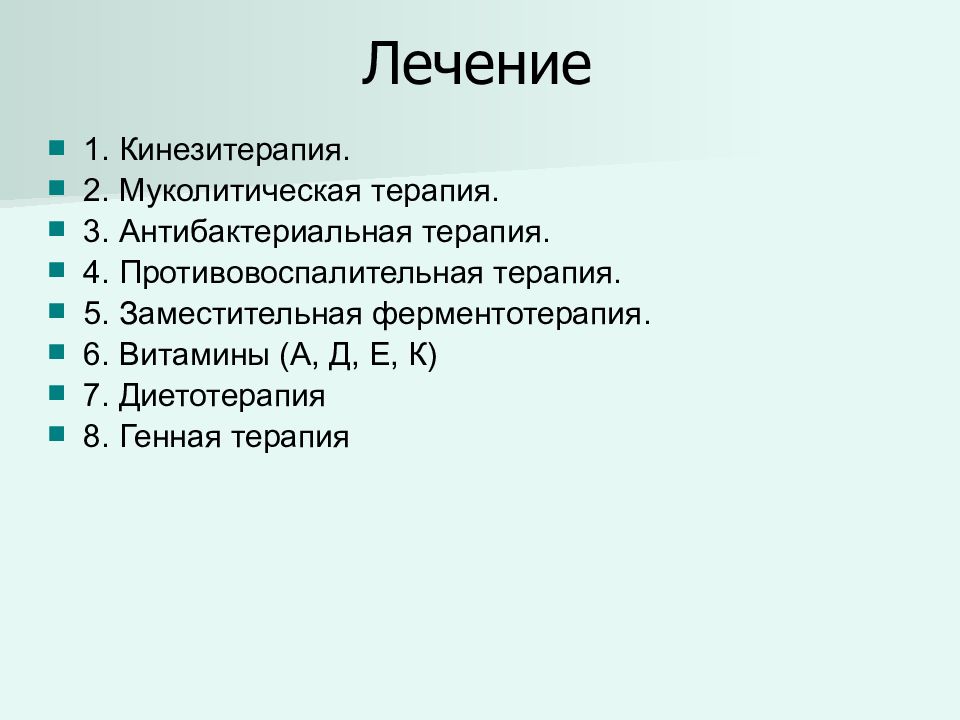

Слайд 18: Лечение

1. Кинезитерапия. 2. Муколитическая терапия. 3. Антибактериальная терапия. 4. Противовоспалительная терапия. 5. Заместительная ферментотерапия. 6. Витамины (А, Д, Е, К) 7. Диетотерапия 8. Генная терапия

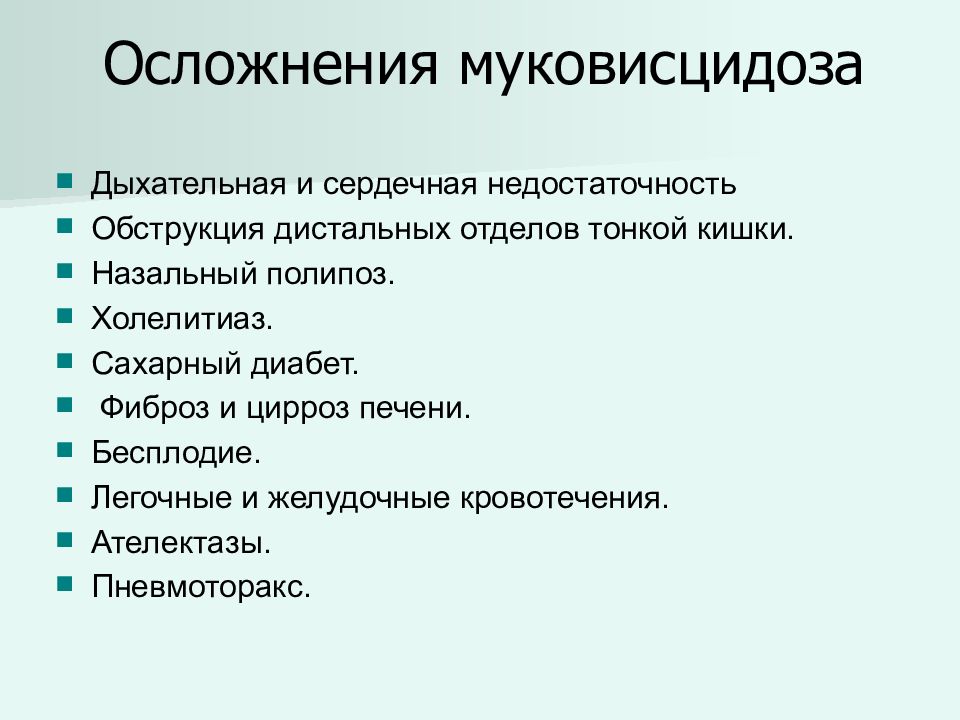

Слайд 19: Осложнения муковисцидоза

Дыхательная и сердечная недостаточность Обструкция дистальных отделов тонкой кишки. Назальный полипоз. Холелитиаз. Сахарный диабет. Фиброз и цирроз печени. Бесплодие. Легочные и желудочные кровотечения. Ателектазы. Пневмоторакс.

Слайд 22

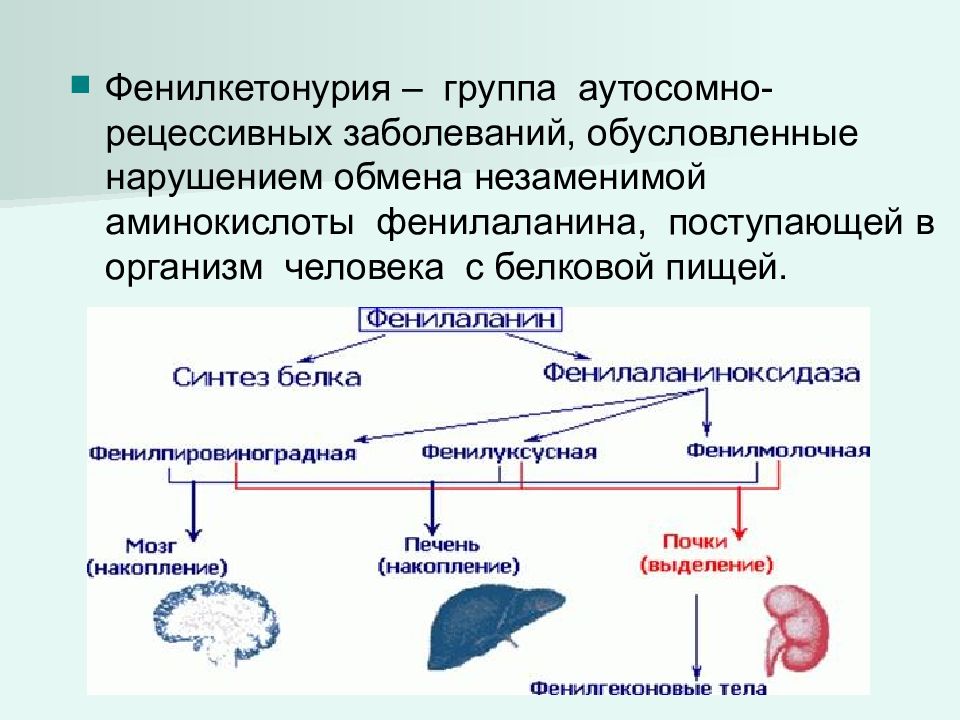

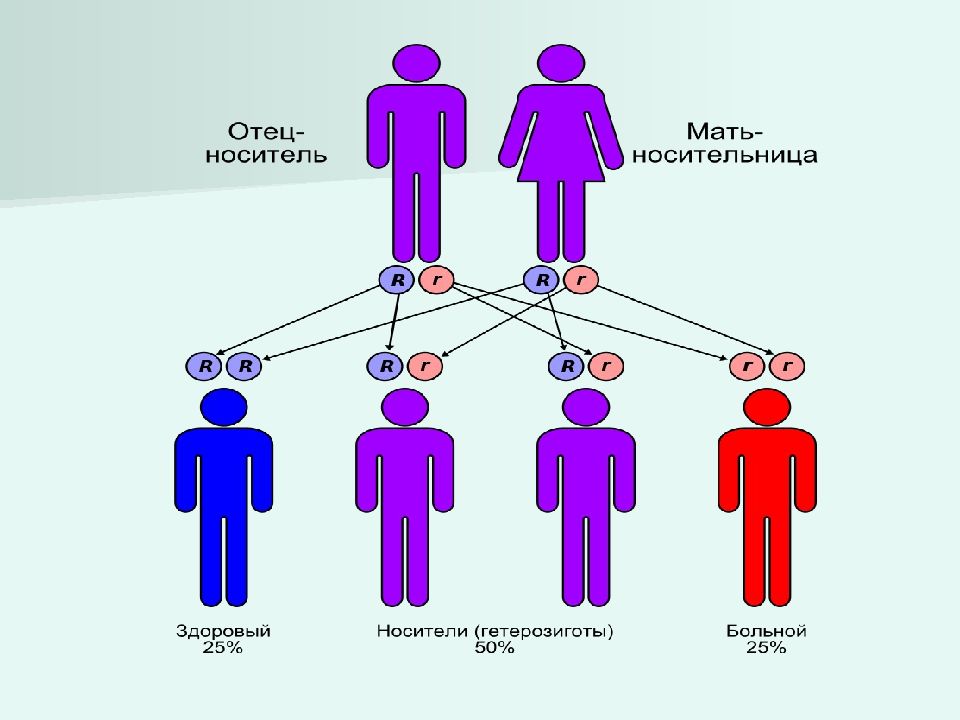

Фенилкетонурия – группа аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленные нарушением обмена незаменимой аминокислоты фенилаланина, поступающей в организм человека с белковой пищей.

Слайд 24: Классификация

Фенилкетонурия I типа ( классическая фенилкетонурия ) Фенилкетонурия II Фенилкетонурия III

Слайд 25

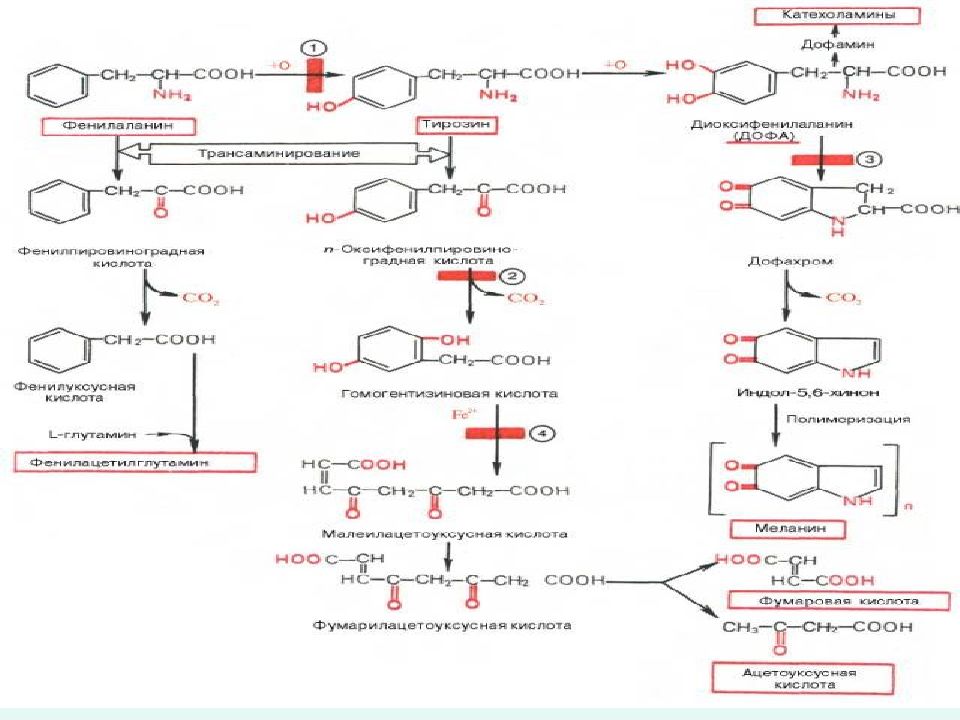

Классическая фенилкетонурия ( фенилкетонурия I типа)- это заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. В основе болезни лежит дефицит фермента фенилаланин-4-гидроксилаза, обеспечивающего превращения фенилаланина в тирозин. Россия 1 : 9000 Ирландия 1 : 4 5 6 0 Япония 1 : 100000

Слайд 26: Клиническая картина

Фенилкетонурия проявляется на первом году жизни. отсутствие интереса к окружающему; повышенная раздражительность; беспокойство; срыгивания; мышечные судороги; дерматит, экзема появляется характерный «мышиный» запах мочи ; признаки аллергического дерматита ; задержка статикомоторного и психоречевого развития гипопигментация кожи,волос, радужной оболочки глаз ; атаксия ; гиперкинезы ; тремор ; эпилептические припадки ; микроцефалия ; умственная отсталость ;

Слайд 27

Фенилкетонурия II- это заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. При этом состоянии был обнаружен дефект дигидроптеридинредуктазы. Вследствие которого развиваются метаболические блоки на путях превращения фенилаланина в тирозин, а также образования предшественников нейромедиаторов катехоламинового и серотонинового ряда.

Слайд 28: Клиническая картина

Тяжелая умственная отсталость Судороги Признаки повышенной возбудимости Сухожильная гиперрефлексия Мышечная дистония Спастический тетрапарез Течение болезни прогрессирующее и нередко приводит к смерти в возрасте 2-3 лет

Слайд 29

Фенилкетонурия III - это заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования и связано с недоста-точностью 6-пирувоилтетрагидроптеринсинтазы, участвующей в процессе синтеза тетрогидроптерина из дигидроптерин трифосфат.

Слайд 30: Клиническая картина

Тяжелая умственная отсталость Признаки повышенной возбудимости Сухожильная гиперрефлексия Мышечная дистония и гипотания Спастический тетрапарез Микроцефалия

Слайд 31: Транзиторная ГФА

Умеренно повышение ФА при глубокой недоношенности или функциональной незрелости. После дозревания системы окисления тирозина у ребенка нормализуется уровень ФА и тирозина.

Слайд 32: Материнская ФКУ

У женщин больных ФКУ, рождались дети с умственной отсталостью. Тяжесть поражения плода коррелирует с концентрацией ФА в крови матери. ФА проникает через ГЭБ и накапливается в плаценте. Адекватная диетотерапия может предупредить большинство проявлений материнской ФКУ.

Слайд 33: Диагностика

1 этап-массовый скрининг новорожденных. 2 этап- тонкослойная хроматография, молекулярно-генетический метод.

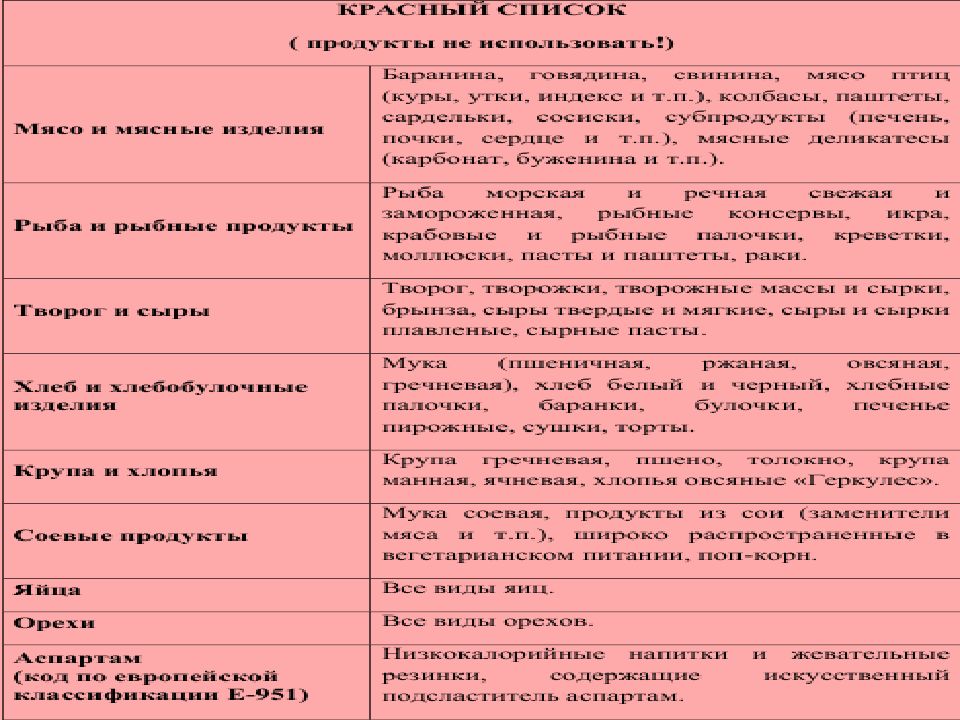

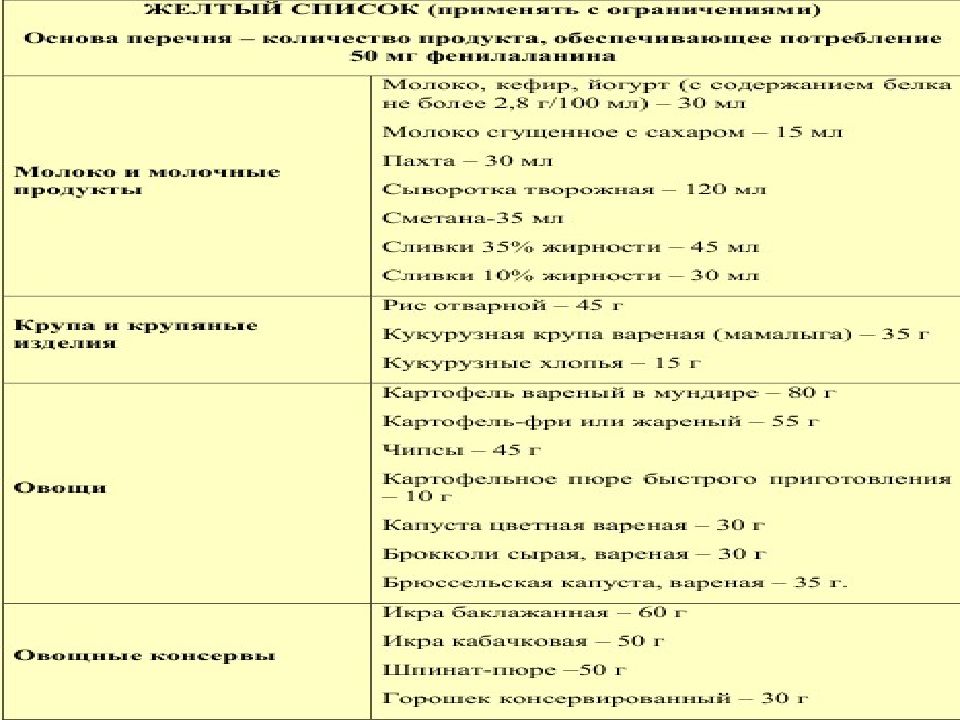

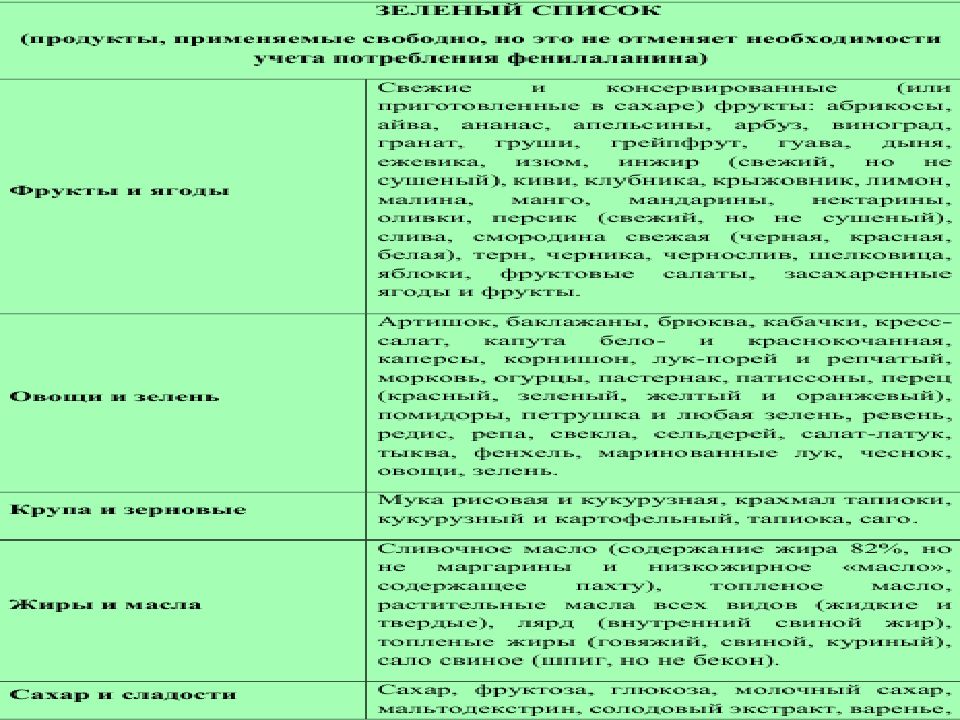

Слайд 34: Лечение

Диетотерапия – патогенетически обоснованный и наиболее эффективный метод лечения классической ФКУ; ее основной целью является предупреждение развития повреждения ЦНС, нарушений физического и интеллектуального развития. Диетотерапия должна быть начата не позднее первых недель жизни ребенка.

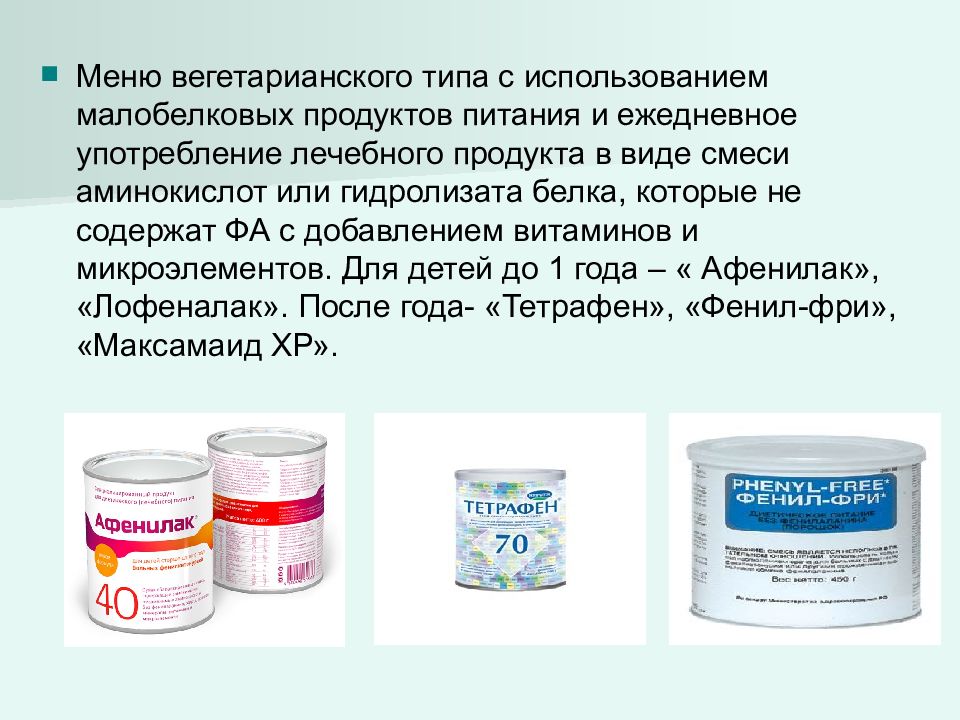

Слайд 35

Меню вегетарианского типа с использованием малобелковых продуктов питания и ежедневное употребление лечебного продукта в виде смеси аминокислот или гидролизата белка, которые не содержат ФА с добавлением витаминов и микроэлементов. Для детей до 1 года – « Афенилак », « Лофеналак ». После года- « Тетрафен », « Фенил-фри », « Максамаид ХР».

Слайд 39: Лечение птерин-зависимых форм ФКУ

Препарата L- дофы 5-окситриптофан Тетрагидроптерин

Слайд 40: Критерий эффективности лечения

в возрасте до 3-х месяцев - 1 раз в неделю (до получения стабильных результатов) и далее не менее 2-х раз в месяц от 3-х месяцев до 6 лет – 1 раз в месяц, при необходимости -2 раза в месяц с 7 до 12 лет - не менее 1 раза в 2 месяца, после 12 лет - 1 раз в 3 месяца, у беременных с ФКУ 1 раз в 7- 10 дней.

Слайд 42

Галактоземия - наследственное аутосомно-рецессивное нарушение обмена углеводов, при котором накапливается избыток галактозы и ее метаболитов, что обуславливает клиническую картину заболевания и формирует отсроченных осложнений.

Слайд 44: Эпидемиология

Галактоземия, тип I – панэтническое заболеание, частота странах Еропы состаляет в среднем 1 :40000 живых новорожденных. Галактоземия, тип I I-в странах Европы частота заболевания составляет 1 :150000 живых новорожденных. Более высокая заболеваемость отмечена в Румынии и Болгарии. С высокой частотой встречается у цыган 1 :2500. Галактоземия, тип I I I – редкая наследственная болезнь обмена веществ. Доброкачественная форма широко распространена в Японии (1:23000 новорожденных ).

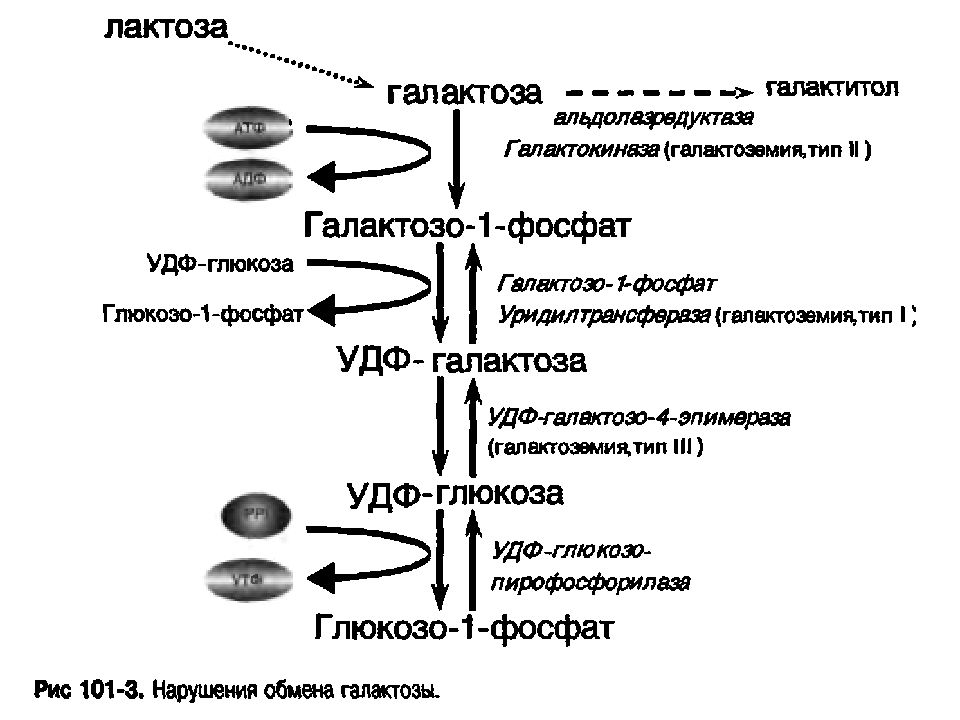

Слайд 45: Классификация

Классическая - галактоземия I типа, обусловленная дефицитом фермента галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы (ГАЛТ). Галактоземия I I-недостаточность галактокиназы ( ГАЛК ). Галактоземия I I I-дефицит уридиндифосфат-галактозо-4-эпимеразы.

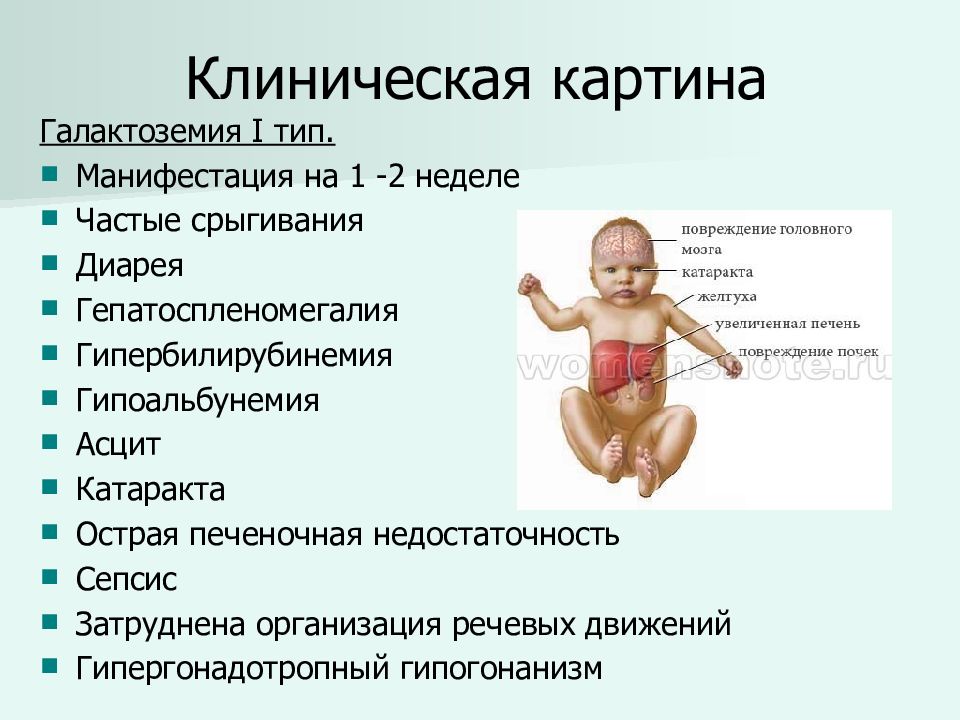

Слайд 46: Клиническая картина

Галактоземия I тип. Манифестация на 1 -2 неделе Частые срыгивания Диарея Гепатоспленомегалия Гипербилирубинемия Гипоальбунемия Асцит Катаракта Острая печеночная недостаточность Сепсис Затруднена организация речевых движений Гипергонадотропный гипогонанизм

Слайд 47: Клиническая картина

Галактоземия I I тип. Единственное проявление заболевания-катаракта. Галактоземия I I I тип. Доброкачественная Тяжелая Уровень активности фер - желтуха мента повышен только в рвота клетках периферической задержка развития крови. гепатоспленомегалия катаракта сепсис нейросенсорная глухота

Слайд 48: Лабораторная диагностика

Галактоземия, тип I- биохимическое определение концентрации галактозы и галактозо - I-фосфата в крови и / или измерение активности фермента галактозо - I-фосфатуридилтрансферазы в эритроцитах. ДНК-диагностика. Галактоземия, тип I I -заболевание диагностируется при проведение массового скрининга на галактоземию. Диагноз подтерждается путем определения активности фермента в эритроцитах или фибробластах. ДНК-диагностика. Галактоземия, тип I I I- определение активности фермента в эритроцитах крови и содержание галактозы и галактозо-1-фосфата. ДНК-диагностика.

Слайд 49: Лечение

Диетотерапия Урацил-4-карбоновая кислота Гепатопротекторы Антиоксиданты Хирургическое лечение катаракты

Последний слайд презентации: Муковисцидоз: Список литературы

Шабалов Н.П. Детские болезни.-Питер, 2012. Баранов А.А.Педиатрия. Национальное руководство.-М : ГЭОТАР-Медиа, 2014 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению фенилкетонурии. http://www.ncagip.ru/ Баранов А.А.Педиатрия. Национальное руководство.Том 2.-М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://mukoviscidoz.org/ Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с муковисцидозом.