Первый слайд презентации

Неоартроз, анкилоз ВНЧС у детей Доклад подготовил студент IV курса Стоматологического факультета группы №485 Пастухов А.М.

Слайд 2

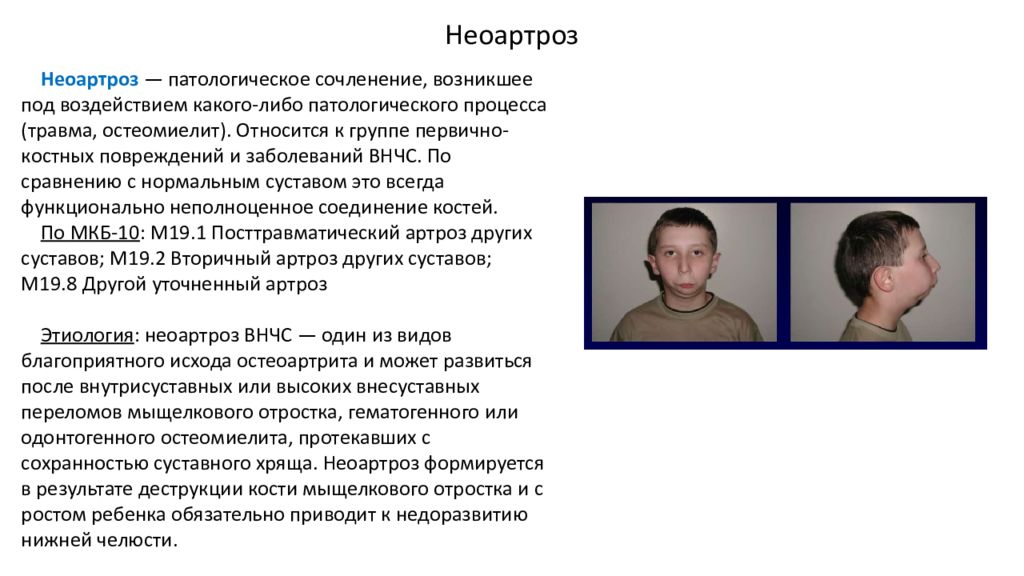

Неоартроз — патологическое сочленение, возникшее под воздействием какого-либо патологического процесса (травма, остеомиелит). Относится к группе первично-костных повреждений и заболеваний ВНЧС. По сравнению с нормальным суставом это всегда функционально неполноценное соединение костей. По МКБ-10 : М19.1 Посттравматический артроз других суставов; М19.2 Вторичный артроз других суставов; М19.8 Другой уточненный артроз Этиология : неоартроз ВНЧС — один из видов благоприятного исхода остеоартрита и может развиться после внутрисуставных или высоких внесуставных переломов мыщелкового отростка, гематогенного или одонтогенного остеомиелита, протекавших с сохранностью суставного хряща. Неоартроз формируется в результате деструкции кости мыщелкового отростка и с ростом ребенка обязательно приводит к недоразвитию нижней челюсти. Неоартроз

Слайд 3

Клинические проявления : при неоартрозе сохраняются вертикальные движения челюсти в полном или несколько ограниченном объеме, позволяющие ребенку нормально принимать пищу и разговаривать. К признакам неоартроза в растущем организме относятся умеренная деформация нижней трети лица за счет недоразвития соответствующей половины НЧ, незначительные ограничения подвижности ее и девиация в больную сторону. Выраженность того или иного симптома зависит от возраста, в котором больной перенес травму или воспалительный процесс, и от активности самого процесса. Диагностика : диагноз ставится на основании физикального обследования и рентгенологического исследования, включая ортопантомографию, обзорный снимок НЧ в прямой проекции и томографию ВНЧС.

Слайд 4

Лечение неоартроза В случае легкого клинического проявления неоартроза при отсутствии нарушения прикуса и выраженной деформации челюсти лечение не требуется. При деформациях нижней челюсти без нарушения прикуса проводят только контурную пластику нижней челюсти. В старшем возрасте при выраженном недоразвитии нижней челюсти и нарушении прикуса показано оперативное вмешательство с реконструкцией ветви и сустава. При деформации нижней трети лица, девиации НЧ или значительных нарушениях прикуса показано хирургическое лечение. При этом НЧ перемещается в правильное положение и создается надежная дистальная ее опора с помощью ауто-, аллотрансплантатов или эндопротезов. Для нормализации линейных размеров челюсти применяют также компрессионно-дистракционные методы лечения. Возможно применение контурной пластики различных отделов нижней трети лица. При проведении операции необходимо назначение антибиотиков для профилактики гнойно-воспалительных процессов, В послеоперационном периоде необходимо проведение ортодонтического лечения и назначение общеукрепляющего и физиотерапевтического лечения.

Слайд 5

Анкилоз Анкилоз - это полное или частичное ограничение подвижности нижней челюсти, обусловленное изменениями в суставе. Классификация: 1. по происхождению • травматический • инфекционный • послеоперационный 2. по характеру • фиброзный – сращение суставных поверхностей фиброзной тканью • костный анкилоз – сращение суставных поверхностей посредством костной ткани 3. по степени развития • частичный • полный 4. по локализации • односторонний • двусторонний 5. по наличию болевого синдрома • болевой анкилоз • безболевой анкилоз Классификация Sawhney : Тип 1: неполный фиброзный анкилоз Тип 2: частичный костный анкилоз по латеральной суставной поверхности Тип 3: костный мостик между ветвью НЧ и скуловой дугой, височной костью Тип 4: полный костный анкилоз, костная ткань соединяет скуловую дугу и ветвь Различают анкилозы фиброзные и костные. Костные анкилозы у детей встречаются в 95%. По МКБ-10: М24.6 Анкилоз сустава

Слайд 6

Этиология Причиной анкилоза в 50% случаев является гнойный отит, в 30% — травма суставного отростка и суставной ямки при падении, удары в область подбородка и травмы при родах; в 20% — поражение суставного отростка остеомиелитом (в том числе гематогенным). Несостоятельность барьерных тканевых реакций и особенности иммунологического статуса новорожденных и детей раннего возраста создают условия для накопления инфекции и развития патологического очага избирательно в зонах лучшего кровоснабжения. Такой зоной активного роста, а значит и хорошего кровоснабжения, является мыщелковый отросток. У детей существует большая вероятность развития костного анкилоза, фиброзный анкилоз чаще наблюдается в подростковом и старшем возрасте.

Слайд 7

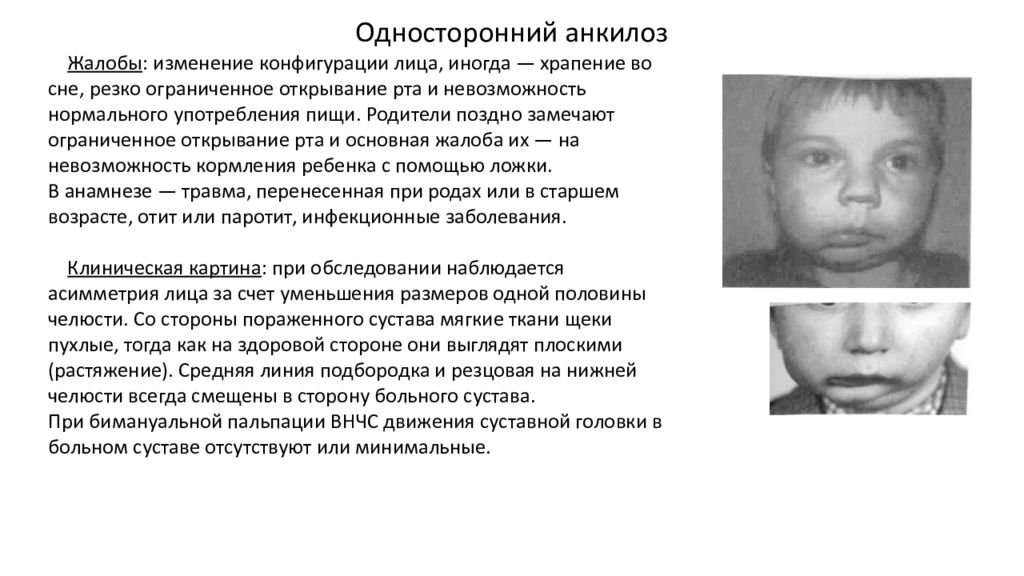

Жалобы : изменение конфигурации лица, иногда — храпение во сне, резко ограниченное открывание рта и невозможность нормального употребления пищи. Родители поздно замечают ограниченное открывание рта и основная жалоба их — на невозможность кормления ребенка с помощью ложки. В анамнезе — травма, перенесенная при родах или в старшем возрасте, отит или паротит, инфекционные заболевания. Клиническая картина : при обследовании наблюдается асимметрия лица за счет уменьшения размеров одной половины челюсти. Со стороны пораженного сустава мягкие ткани щеки пухлые, тогда как на здоровой стороне они выглядят плоскими (растяжение). Средняя линия подбородка и резцовая на нижней челюсти всегда смещены в сторону больного сустава. При бимануальной пальпации ВНЧС движения суставной головки в больном суставе отсутствуют или минимальные. Односторонний анкилоз

Слайд 8

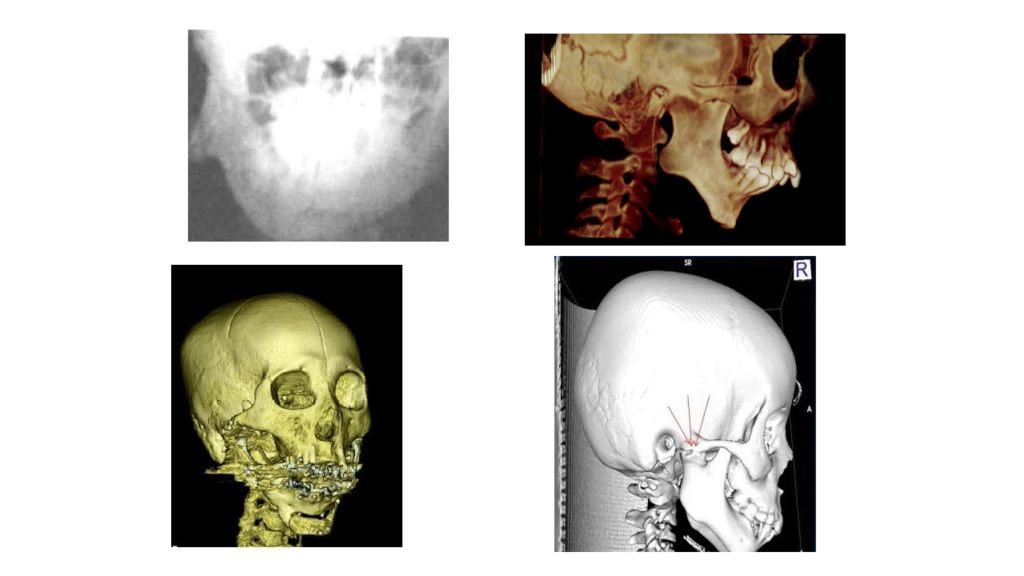

При бимануальной пальпации ВНЧС движения суставной головки в больном суставе отсутствуют или минимальные. Первые симптомы заболевания сустава у детей (ограниченное открывание рта, асимметрия лица за счет недоразвития нижней челюсти, смещение подбородка в сторону больного сустава) могут возникать уже в возрасте 1-1,5 года и постепенно прогрессировать. В области угла нижней челюсти с пораженной стороны возникает костный вырост — "шпора". Она развивается как компенсация роста челюсти книзу, так как кверху он невозможен. "Шпора" определяется и на рентгенограмме. Вследствие укорочения ветви, а иногда и тела нижней челюсти деформируются и зубные дуги. Резцы и клыки нижней челюсти наклоняются вперед и веерообразно расходятся, касаясь своими краями нёбной поверхности зубов верхней челюсти. Последние также наклоняются вперед и веерообразно расходятся вследствие постоянного давления языка в уменьшенном пространстве полости рта. Результатом неподвижности нижней челюсти и малых ее размеров является нарушение внешнего дыхания, симптомы которого прослеживаются уже на ранней стадии заболевания. Во время сна происходит ослабление мышц языка и мягкого нёба. При этом корень языка давит на надгортанник, что вызывает нарушение дыхания, сопровождающееся храпом и пробуждением. Кроме того, нарушаются функции питания и речи. Такие дети выглядят слабыми, изможденными, раздраженными, имеют нездоровый цвет лица. На рентгенограмме (ОПТГ, КЛКТ) за счет сращения деформированных суставных поверхностей на стороне поражения сустава щель отсутствует, высота ветви челюсти снижена, ветвь более широкая, чем на здоровой стороне. В области угла обычно выявляется "шпора". Венечный отросток увеличен по высоте и имеет вид шила. Односторонний анкилоз

Слайд 10

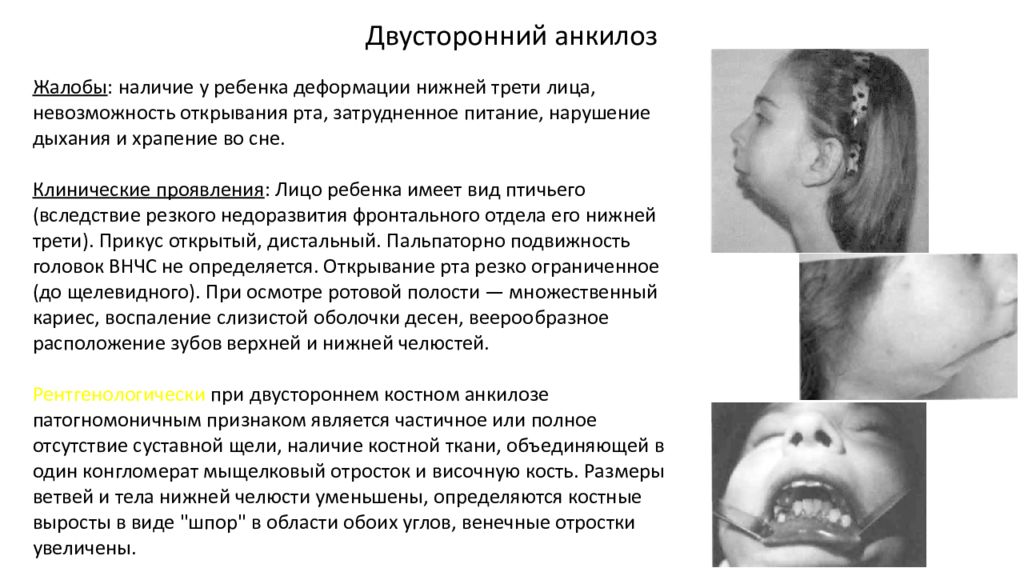

Жалобы : наличие у ребенка деформации нижней трети лица, невозможность открывания рта, затрудненное питание, нарушение дыхания и храпение во сне. Клинические проявления : Лицо ребенка имеет вид птичьего (вследствие резкого недоразвития фронтального отдела его нижней трети). Прикус открытый, дистальный. Пальпаторно подвижность головок ВНЧС не определяется. Открывание рта резко ограниченное (до щелевидного). При осмотре ротовой полости — множественный кариес, воспаление слизистой оболочки десен, веерообразное расположение зубов верхней и нижней челюстей. Рентгенологически при двустороннем костном анкилозе патогномоничным признаком является частичное или полное отсутствие суставной щели, наличие костной ткани, объединяющей в один конгломерат мыщелковый отросток и височную кость. Размеры ветвей и тела нижней челюсти уменьшены, определяются костные выросты в виде "шпор" в области обоих углов, венечные отростки увеличены. Двусторонний анкилоз

Слайд 11

Лечение костных анкилозов ВНЧС только хирургическое. Операцию проводят под общим обезболиванием (чаще внутривенным способом; можно провести интубацию через трахеостому для ингаляционной анестезии). Принципы хирургического лечения анкилозов ВНЧС: 1) проводится сразу после постановки диагноза 2) проводится артропластика: как можно ближе к месту бывшего сустава производится остеотомия, поверхности нового сустава разобщают аппаратом или биологическим материалом до момента смыкания поверхностей (1-1,5 мес после вмешательства) Для лечения микрогении также используется методика дистракционного остеосинтеза. В послеоперационном периоде назначаются антибиотики (ципрофлоксацин, ванкомицин), витаминные комплексы (группы В и С), механотерапия и массаж. В реабилитационном периоде назначаются ЛФК ( миогимнастика ), физиотерапия и лечение стоматолога- отродонта. Лечение

Последний слайд презентации: Неоартроз, анкилоз ВНЧС у детей Доклад подготовил студент IV

Список использованной литературы 1. Топольницкий О.З. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям / под ред. О.З. Топольницкого, А. П. Гургенадзе - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. 2. Персии Л.С, Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста. — Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Медицина, 2006. — 640 с. 3. Рациональная фармакотерапия в стоматологии: Рук. для практикующих врачей/ Г.М. Барер, Е.В. Зорян, В.С. Агапов, В.В. Афанасьев и др.; Под общ. ред. Г.М. Барера, Е.В. Зорян. — М.: Литтера, 2006. — 568 с. 4. Привольнев В.В., Родин А.В., Каракулина Е.В. Местное применение антибиотиков в лечении инфекций костной ткани // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия – 2012. - №2 – с.118-131