Слайд 2

15 апреля 1886 года у корабельного врача Степана Яковлевича Гумилёва и его жены Анны Ивановны родился сын, которого назвали Николаем. Семейство проживало в портовом городе Кронштадте, а после отставки главы семьи (1895 год) они переехали в Петербург. В детстве писатель был крайне болезненным ребенком: каждодневные головные боли доводили Николая до исступления, а повышенная чувствительность к звукам, запахам и вкусам делала его жизнь практически невыносимой. Во время обострения мальчик был полностью дезориентирован в пространстве и нередко лишался слуха. Николай Гумилёв в детстве

Слайд 3

Николай Гумилёв в детстве Его литературный гений проявился в возрасте шести лет. Тогда он написал свое первое четверостишие «Живала Ниагара». В Царскосельскую гимназию Николай поступил осенью 1894 года, однако проучился там только пару месяцев. Из-за своего болезненного вида Гумилёв неоднократно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Дабы не травмировать и без того нестабильную психику ребенка, родители от греха подальше перевели сына на домашнее обучение.

Слайд 4

1900–1903 годы семейство Гумилёвых провело в Тифлисе. Там сыновья Степана и Анны поправляли здоровье. В местном учебном заведении, где поэт проходил обучение, было опубликовано его стихотворение «Я в лес бежал из городов…». Через некоторое время семейство вернулось в Царское Село. Там Николай возобновил обучение в гимназии. Его не увлекали ни точные, ни гуманитарные науки. Тогда Гумилёв был одержим творчеством Ницше и все время проводил за прочтением его работ. Из-за неправильно расставленных приоритетов Николай начал существенно отставать от программы. Только стараниями директора гимназии – поэта-декадента И.Ф Анненского – Гумилёв весной 1906 года сумел получить аттестат зрелости. За год до выпуска из учебного заведения на средства родителей была издана первая книга стихов Николая «Путь конквистадоров». Николай Гумилёв. 1906 год

Слайд 5

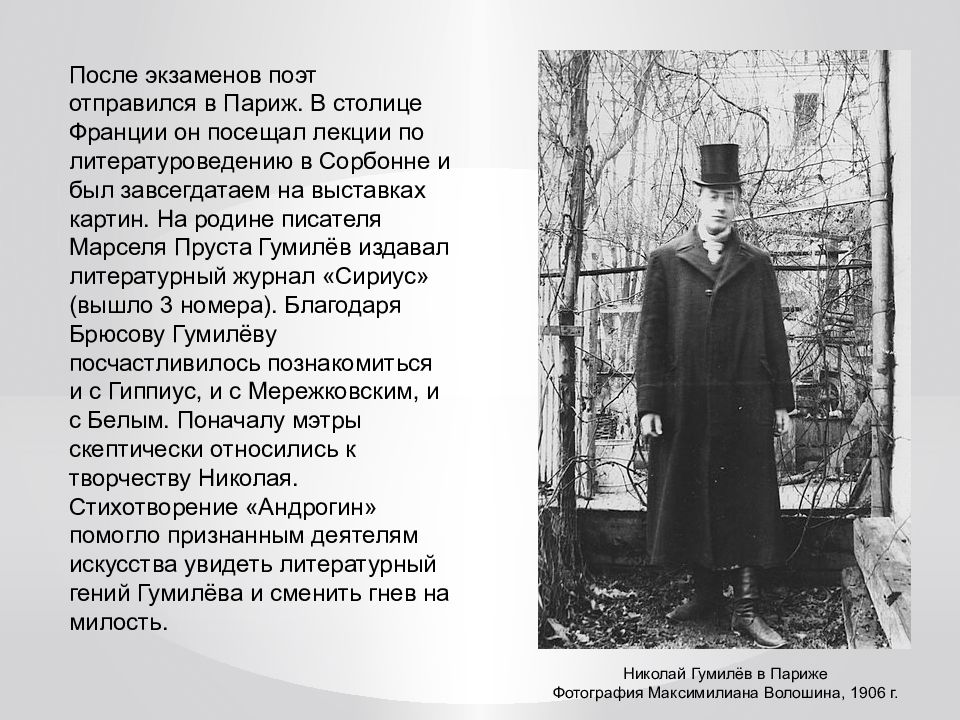

После экзаменов поэт отправился в Париж. В столице Франции он посещал лекции по литературоведению в Сорбонне и был завсегдатаем на выставках картин. На родине писателя Марселя Пруста Гумилёв издавал литературный журнал «Сириус» (вышло 3 номера). Благодаря Брюсову Гумилёву посчастливилось познакомиться и с Гиппиус, и с Мережковским, и с Белым. Поначалу мэтры скептически относились к творчеству Николая. Стихотворение « Андрогин » помогло признанным деятелям искусства увидеть литературный гений Гумилёва и сменить гнев на милость. Николай Гумилёв в Париже Фотография Максимилиана Волошина, 1906 г.

Слайд 6

В сентябре 1908-го прозаик отправился в Египет. В первые дни пребывания за границей он вел себя как типичный турист: осматривал достопримечательности, изучал культуру местных племен и купался в Ниле. Когда средства кончились, писатель начал голодать и ночевал на улице. Парадоксально, но эти трудности никоим образом не надломили писателя. Лишения вызвали в нем исключительно положительные эмоции. По возвращении на родину он написал несколько стихотворений и рассказов («Крыса», «Ягуар», «Жираф», «Носорог», «Гиена», «Леопард», «Корабль»).

Слайд 7

Мало кто знает, но за пару лет до поездки он создал цикл стихов под названием «Капитаны». Цикл состоял из четырех произведений, которые объединяла общая идея путешествий. Жажда новых впечатлений подтолкнула Гумилева к изучению Русского Севера. Во время знакомства с городом Беломорском (1904 год) в лощине устья реки Индель поэт увидел высеченные на каменном склоне иероглифы. Он был уверен, что нашел легендарную Каменную книгу, которая, по поверьям, содержала первоначальные знания о мире.

Слайд 8

Из переведенного текста Гумилёв узнал, что правитель Фэб похоронил на острове «Немецкий кузов» сына и дочь, а на острове «Русский» кузов - жену. При содействии императора Гумилев организовал экспедицию на Кузовской архипелаг, где вскрыл древнюю гробницу. Там он обнаружил уникальный «Гиперборейский» гребень. По легенде, Николай Второй подарил находку во владение балерине Матильде Кшесинской. Ученые предполагают, что гребень до сих пор лежит в тайнике особняка Кшесинской в Петербурге. Бестселлер советского кино — фильм Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» — оказывается связан с историей поиска именно клада Ксешинской «Гиперборейский» гребень

Слайд 9

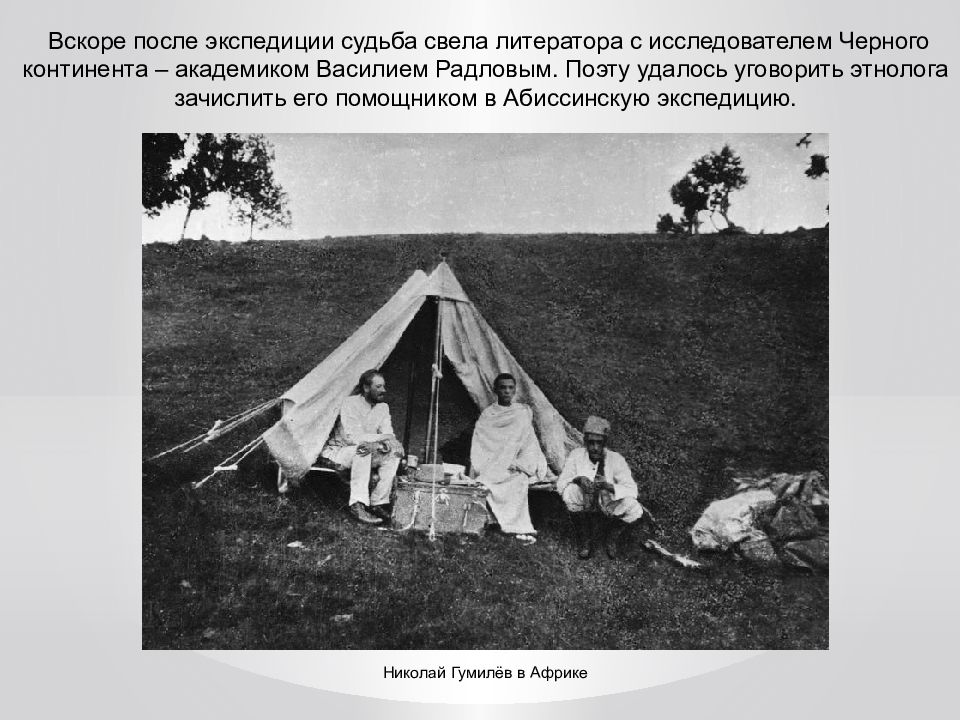

Вскоре после экспедиции судьба свела литератора с исследователем Черного континента – академиком Василием Радловым. Поэту удалось уговорить этнолога зачислить его помощником в Абиссинскую экспедицию. Николай Гумилёв в Африке

Слайд 10

В феврале 1910-го после головокружительной поездки в Африку он вернулся в Царское Село. Несмотря на то что его возвращение было вызвано опасной болезнью, от былого упадка духа и декадентских стихов не осталось и следа. Закончив работу над сборником стихов «Жемчуга», прозаик вновь уехал в Африку. Из путешествия он вернулся 25 марта 1911 года в санитарной кибитке с приступом тропической лихорадки.

Слайд 11

Вынужденное затворничество он использовал для творческой переработки собранных впечатлений, которые впоследствии вылились в «Абиссинские песни», вошедшие в сборник «Чужое небо». После поездки на Сомали свет увидела африканская поэма «Мик».

Слайд 12

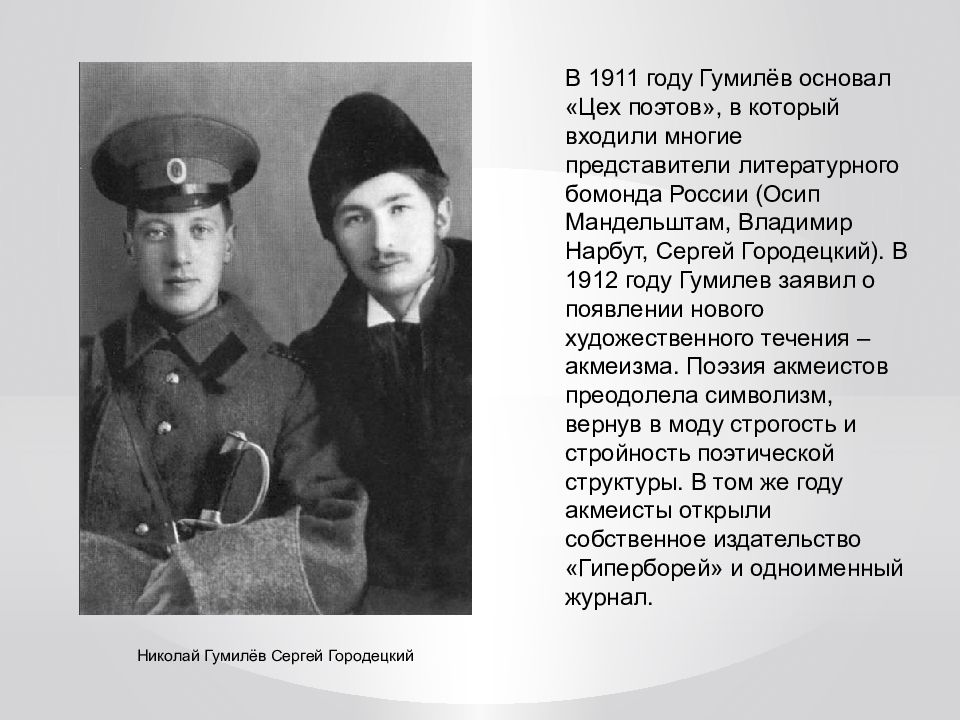

В 1911 году Гумилёв основал «Цех поэтов», в который входили многие представители литературного бомонда России (Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Сергей Городецкий). В 1912 году Гумилев заявил о появлении нового художественного течения – акмеизма. Поэзия акмеистов преодолела символизм, вернув в моду строгость и стройность поэтической структуры. В том же году акмеисты открыли собственное издательство «Гиперборей» и одноименный журнал. Николай Гумилёв Сергей Городецкий

Слайд 13

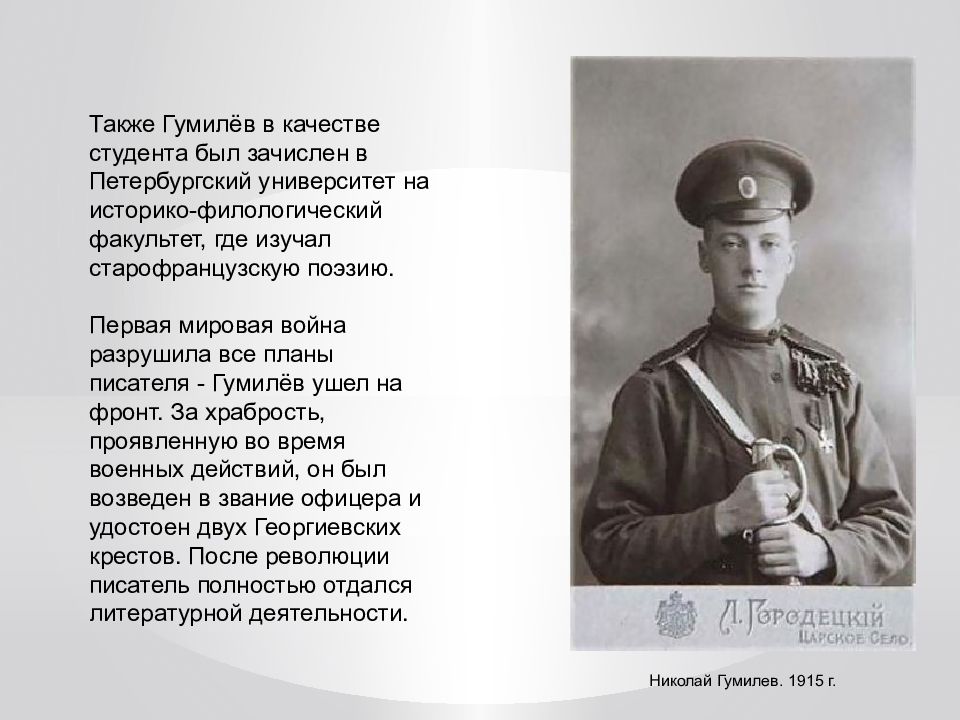

Также Гумилёв в качестве студента был зачислен в Петербургский университет на историко-филологический факультет, где изучал старофранцузскую поэзию. Первая мировая война разрушила все планы писателя - Гумилёв ушел на фронт. За храбрость, проявленную во время военных действий, он был возведен в звание офицера и удостоен двух Георгиевских крестов. После революции писатель полностью отдался литературной деятельности. Николай Гумилев. 1915 г.

Слайд 14

В 1921 году Гумилёв опубликовал два сборника стихов. Первый — «Шатёр», написанный на основе впечатлений от путешествий по Африке. «Шатёр» должен был стать первой частью грандиозного «учебника географии в стихах». В нём Гумилёв планировал описать в рифму всю обитаемую сушу. Второй сборник — «Огненный столп», в который вошли такие значительные произведения, как «Слово», «Шестое чувство», «Мои читатели». Многие считают, что «Огненный столп» — вершинный сборник поэта[4].

Слайд 15

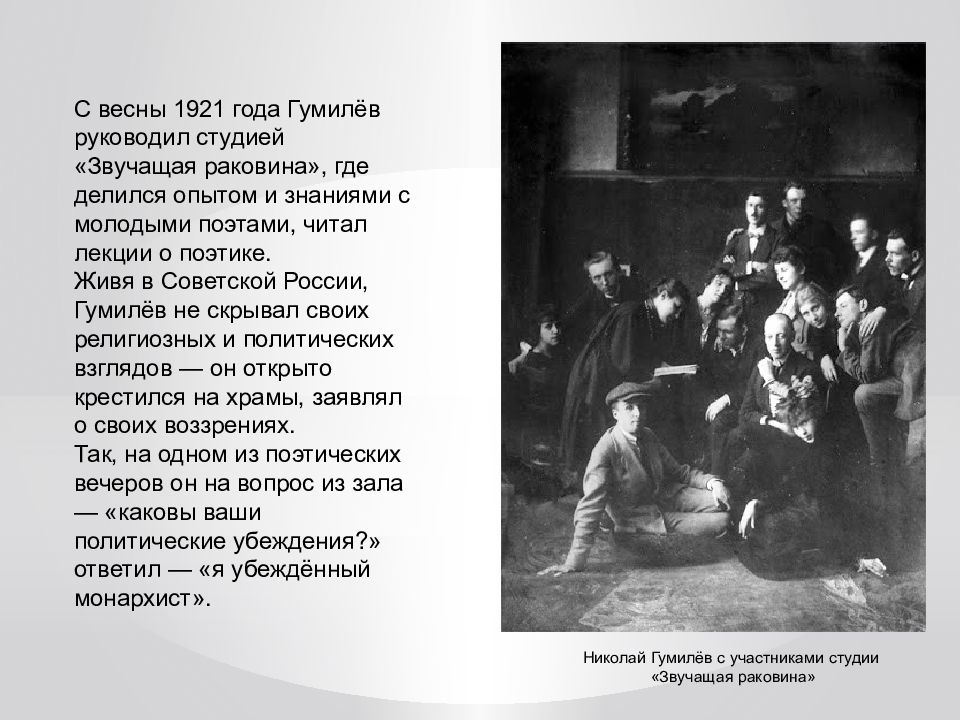

С весны 1921 года Гумилёв руководил студией «Звучащая раковина», где делился опытом и знаниями с молодыми поэтами, читал лекции о поэтике. Живя в Советской России, Гумилёв не скрывал своих религиозных и политических взглядов — он открыто крестился на храмы, заявлял о своих воззрениях. Так, на одном из поэтических вечеров он на вопрос из зала — «каковы ваши политические убеждения?» ответил — «я убеждённый монархист». Николай Гумилёв с участниками студии « Звучащая раковина »

Слайд 16

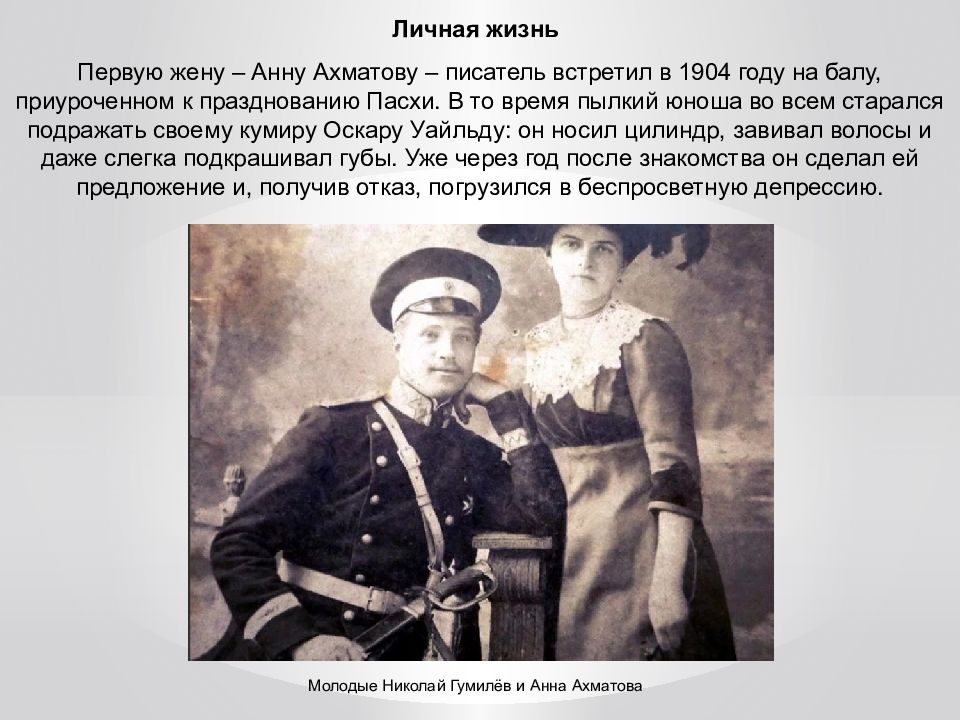

Личная жизнь Первую жену – Анну Ахматову – писатель встретил в 1904 году на балу, приуроченном к празднованию Пасхи. В то время пылкий юноша во всем старался подражать своему кумиру Оскару Уайльду: он носил цилиндр, завивал волосы и даже слегка подкрашивал губы. Уже через год после знакомства он сделал ей предложение и, получив отказ, погрузился в беспросветную депрессию. Молодые Николай Гумилёв и Анна Ахматова

Слайд 17

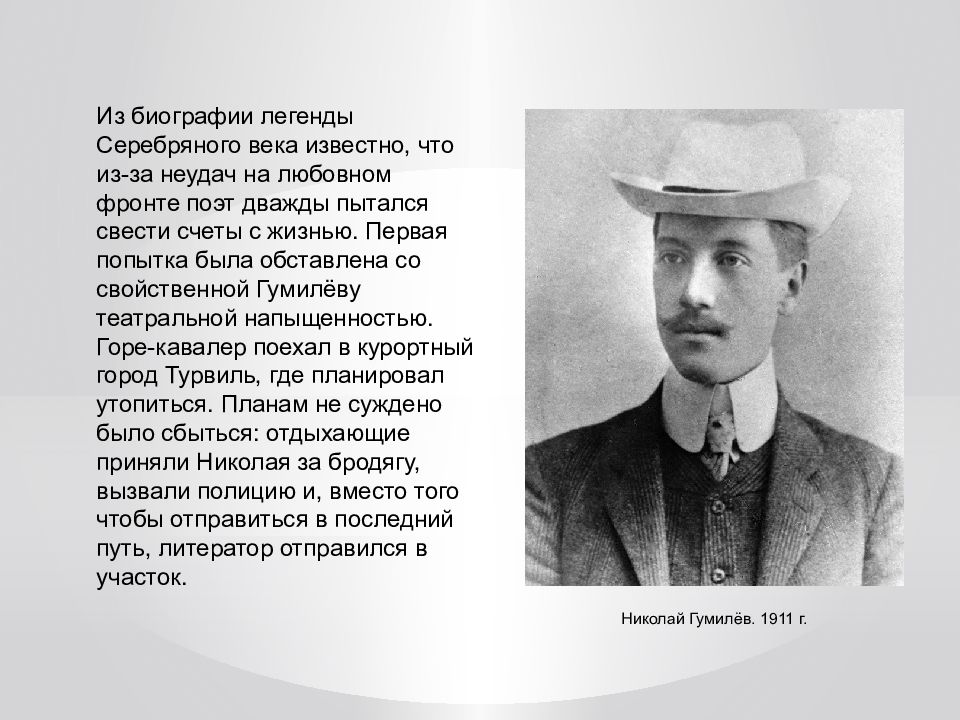

Из биографии легенды Серебряного века известно, что из-за неудач на любовном фронте поэт дважды пытался свести счеты с жизнью. Первая попытка была обставлена со свойственной Гумилёву театральной напыщенностью. Горе-кавалер поехал в курортный город Турвиль, где планировал утопиться. Планам не суждено было сбыться: отдыхающие приняли Николая за бродягу, вызвали полицию и, вместо того чтобы отправиться в последний путь, литератор отправился в участок. Николай Гумилёв. 1911 г.

Слайд 18

Узрев в своей неудаче знак свыше, прозаик написал Ахматовой письмо, в котором вновь сделал ей предложение. Анна в очередной раз ответила отказом. Убитый горем Гумилёв решил во что бы то ни стало завершить начатое: он принял яд и отправился дожидаться смерти в Булонский лес Парижа. Попытка снова обернулась позорным курьезом: тогда его тело подобрали бдительные лесничие. Николай Гумилёв. 1913 г.

Слайд 19

В конце 1908 года Гумилёв вернулся на родину, где продолжил добиваться расположения молодой поэтессы. В итоге настойчивый парень получил согласие на брак. В 1910-м пара обвенчалась и отправилась в свадебное путешествие в Париж. Там у литераторши случился бурный роман с художником Амедео Модильяни. Николай, дабы сохранить семью, настоял на возвращении в Россию. Николай Гумилёв и Анна Ахматова с сыном. 1915 г.

Слайд 20

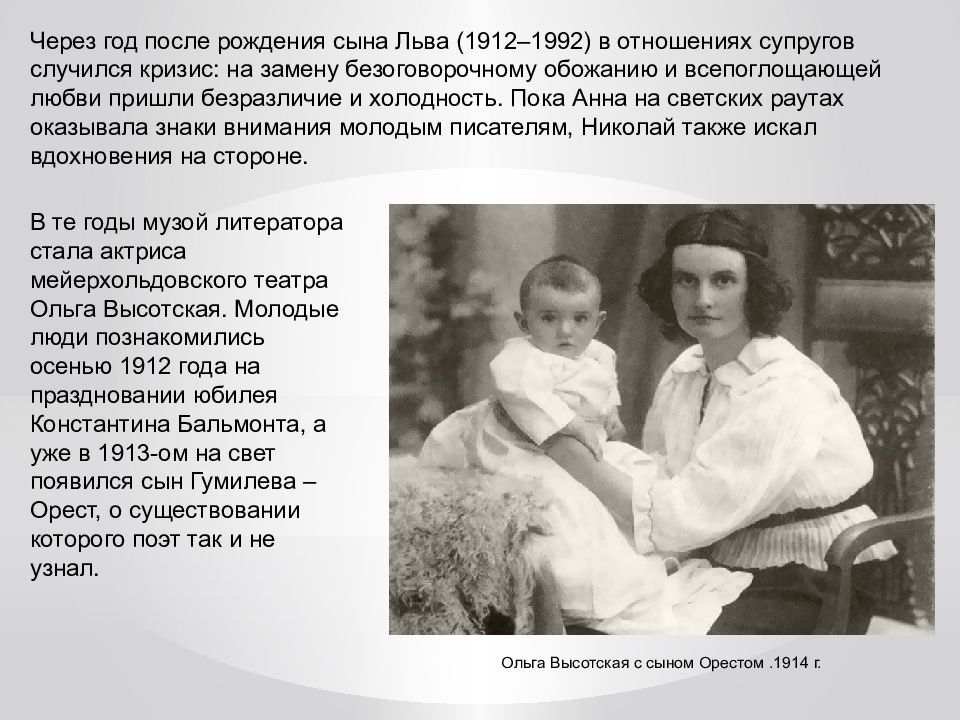

В те годы музой литератора стала актриса мейерхольдовского театра Ольга Высотская. Молодые люди познакомились осенью 1912 года на праздновании юбилея Константина Бальмонта, а уже в 1913-ом на свет появился сын Гумилева – Орест, о существовании которого поэт так и не узнал. Ольга Высотская с сыном Орестом.1914 г. Через год после рождения сына Льва (1912–1992) в отношениях супругов случился кризис: на замену безоговорочному обожанию и всепоглощающей любви пришли безразличие и холодность. Пока Анна на светских раутах оказывала знаки внимания молодым писателям, Николай также искал вдохновения на стороне.

Слайд 21

Полярность во взглядах на жизнь привела к тому, что в 1918 году Ахматова и Гумилёв разошлись. Едва освободившись от оков семейной жизни, поэт встретил свою вторую жену – Анну Николаевну Энгельгардт. С потомственной дворянкой литератор познакомился на лекции Брюсова. Анна Энгельгардт Современники прозаика отмечали безмерную глупость девушки. По словам Всеволода Рождественского, Николая ставили в тупик ее лишенные всякой логики суждения. Ученица писателя Ирина Одоевцева говорила, что избранница мэтра не только по внешности, но и по развитию казалась 14-летней девочкой. Супруга литератора и его дочь Елена умерли от голода во время блокады Ленинграда

Слайд 22

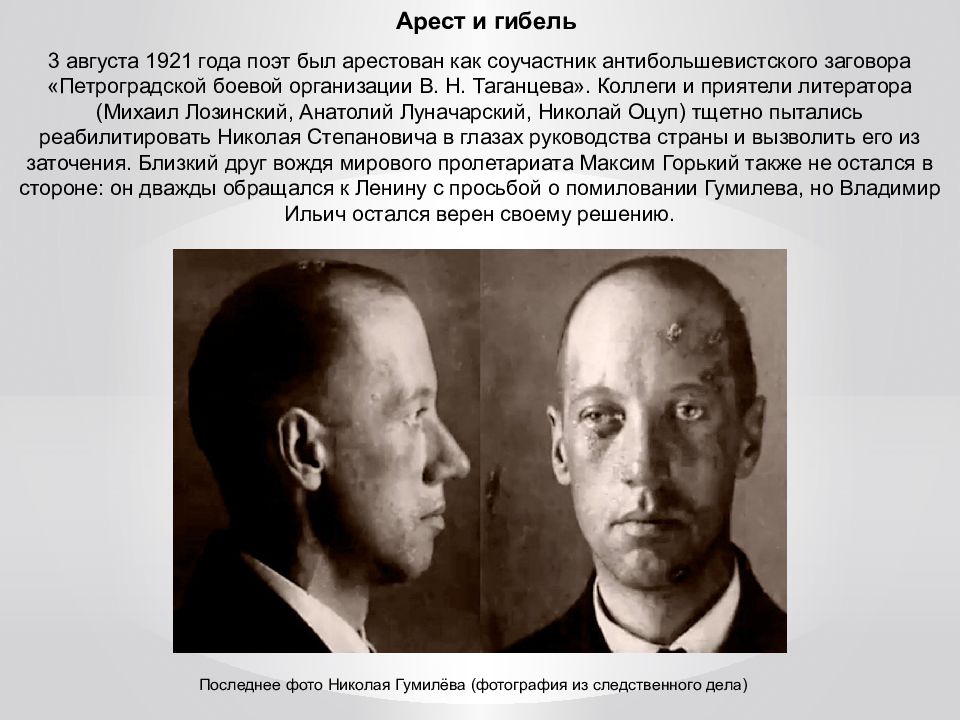

Арест и гибель 3 августа 1921 года поэт был арестован как соучастник антибольшевистского заговора «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Коллеги и приятели литератора (Михаил Лозинский, Анатолий Луначарский, Николай Оцуп) тщетно пытались реабилитировать Николая Степановича в глазах руководства страны и вызволить его из заточения. Близкий друг вождя мирового пролетариата Максим Горький также не остался в стороне: он дважды обращался к Ленину с просьбой о помиловании Гумилева, но Владимир Ильич остался верен своему решению. Последнее фото Николая Гумилёва (фотография из следственного дела)

Слайд 23

После заключения под стражу в письме, адресованном жене, литератор заверял ее в том, что беспокоиться не о чем, и просил выслать ему томик Платона и табак. Перед расстрелом Гумилёв написал на стене камеры: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь ». Памятник Николаю Гумилёву в Коктебеле

Слайд 24

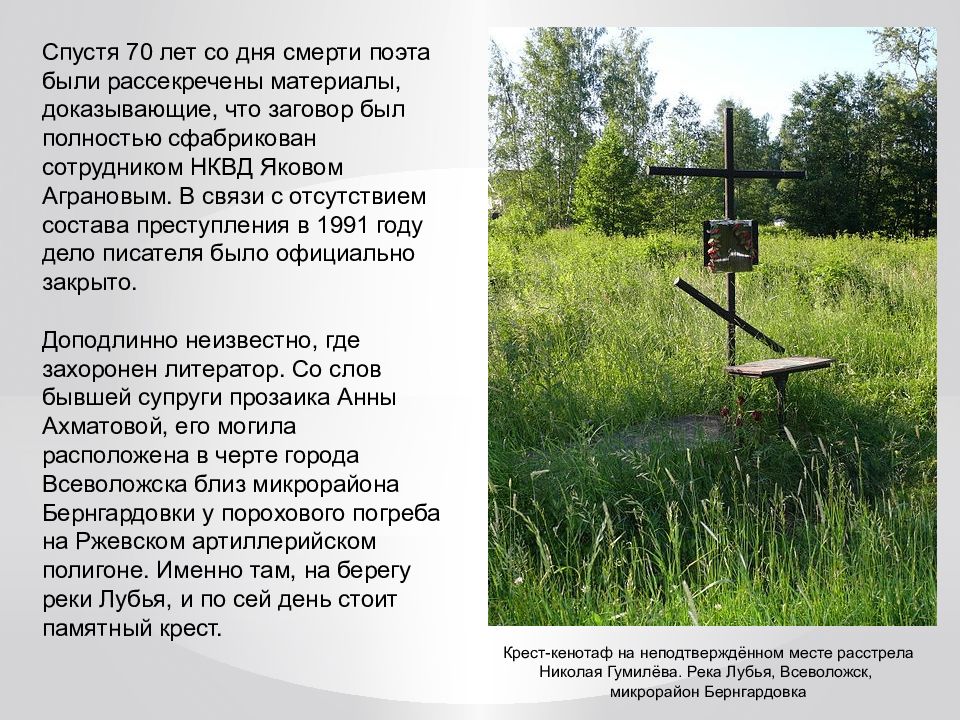

Спустя 70 лет со дня смерти поэта были рассекречены материалы, доказывающие, что заговор был полностью сфабрикован сотрудником НКВД Яковом Аграновым. В связи с отсутствием состава преступления в 1991 году дело писателя было официально закрыто. Доподлинно неизвестно, где захоронен литератор. Со слов бывшей супруги прозаика Анны Ахматовой, его могила расположена в черте города Всеволожска близ микрорайона Бернгардовки у порохового погреба на Ржевском артиллерийском полигоне. Именно там, на берегу реки Лубья, и по сей день стоит памятный крест. Крест-кенотаф на неподтверждённом месте расстрела Николая Гумилёва. Река Лубья, Всеволожск, микрорайон Бернгардовка