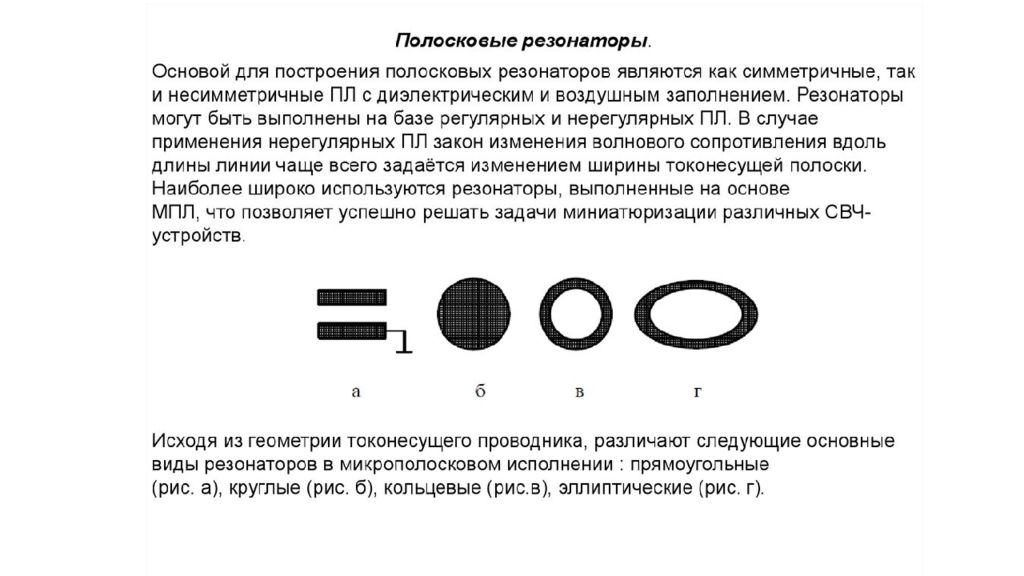

Первый слайд презентации

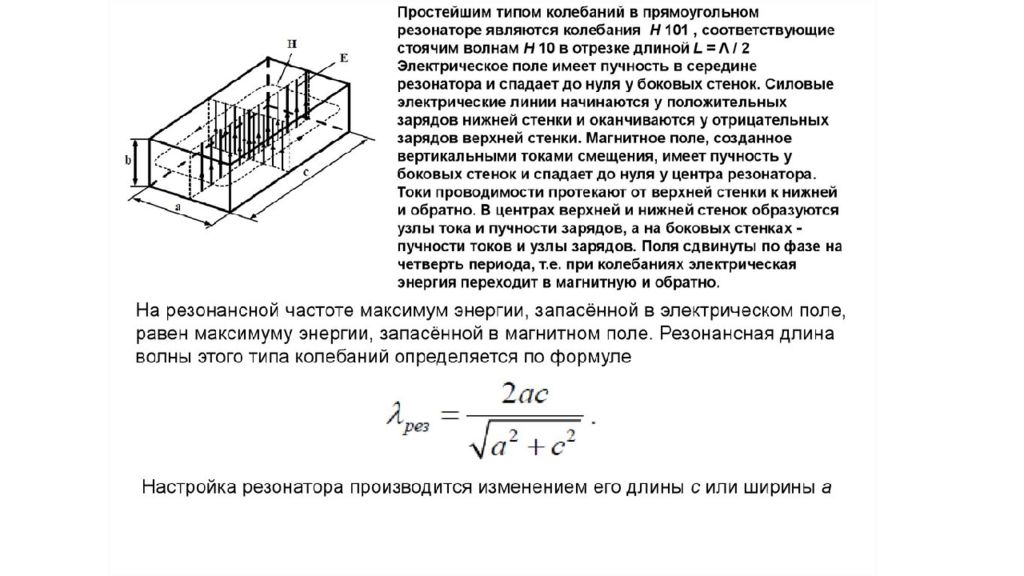

В низкочастотной радиотехнике одними из самых важных элементов являются колебательные (резонансные) контуры с сосредоточенными параметрами. Они состоят из конденсаторов и катушек индуктивности. Геометрические размеры этих элементов и соединительных проводников значительно меньше, чем длина волны колебаний. Потому такие контуры практически не излучают электромагнитную энергию. Добротность их обусловлена только тепловыми потерями в катушках и соединительных проводниках и потерями в диэлектрике конденсатора. С увеличением частоты геометрические размеры элементов контуров становятся соизмеримыми с длиной волны, что приводит к увеличению излучения. В СВЧ диапазоне вместо колебательных контуров применяются объемные резонаторы. Объемный резонатор - это ограниченный отражающими поверхностями объем, который имеет связь с внешним электромагнитным полем, обладает способностью накапливать электромагнитную энергию и характеризуется набором дискретных собственных частот. Свойства объемных резонаторов схожи со свойствами колебательных контуров. Благодаря высокой добротности в сантиметровом диапазоне (~ 10 3 - 10 4 ) объемные резонаторы применяются как вторичные эталоны частоты. Они являются основными элементами микроволновых генераторов, на их основе строят замедляющие системы и фильтры. При внесении в резонатор диэлектрического или магнитного образца изменяется его резонансная частота и добротность, на этом эффекте основывается определение диэлектрических и магнитных параметров материалов.

Слайд 2

Основные типы резонаторов Существует большое количество конструкций объемных резонаторов разнообразного назначения, в частности для применения в генераторах, усилителях, фильтрах, для измерения параметров материалов, для технологических установок СВЧ, энергетики и т.п. Геометрическую форму и тип колебаний выбирают исходя из технологичности изготовления резонатора, возможности настройки, получения максимальной добротности и желаемой конфигурации поля. Простейшие резонаторы представляют собой отрезки регулярной линии передачи длиной Λ/2 или Λ/4, разомкнутые или короткозамкнутые на концах.

Слайд 4

Рис.7.3. Резонаторы СВЧ: а – призматический; б – цилиндрический; в – сферический; г – тороидальный; д – коаксиальный; е – коаксиальный с укорачивающей емкостью; є,ж – полосковые ; з – обозначение на схемах. Полые резонаторы преимущественно выполняют на основе волноводов прямоугольного (рис.7.3, а ) или цилиндрического (рис.7.3, б ) сечения, которые закорачиваются с обоих концов поперечными металлическими стенками.

Слайд 6

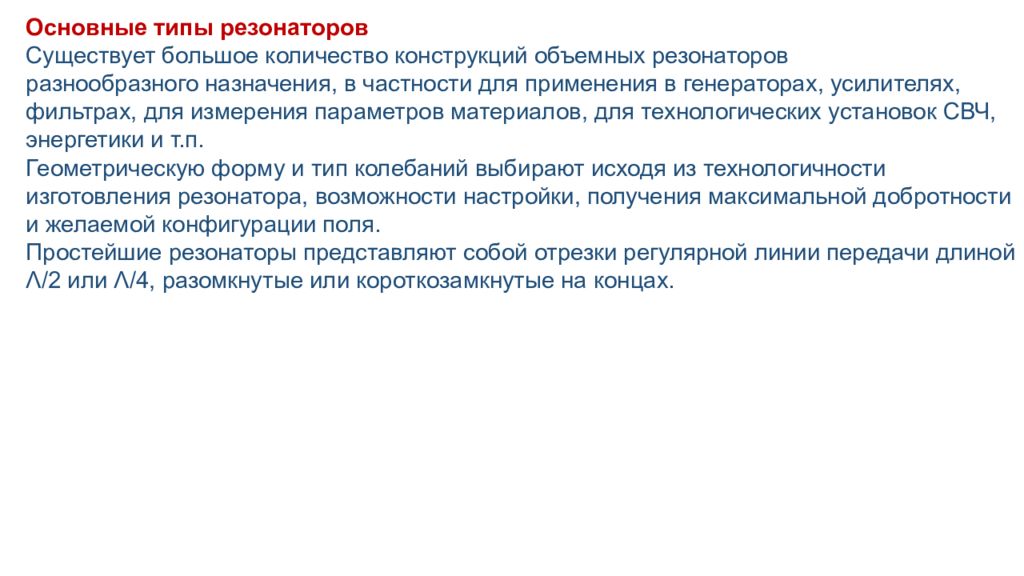

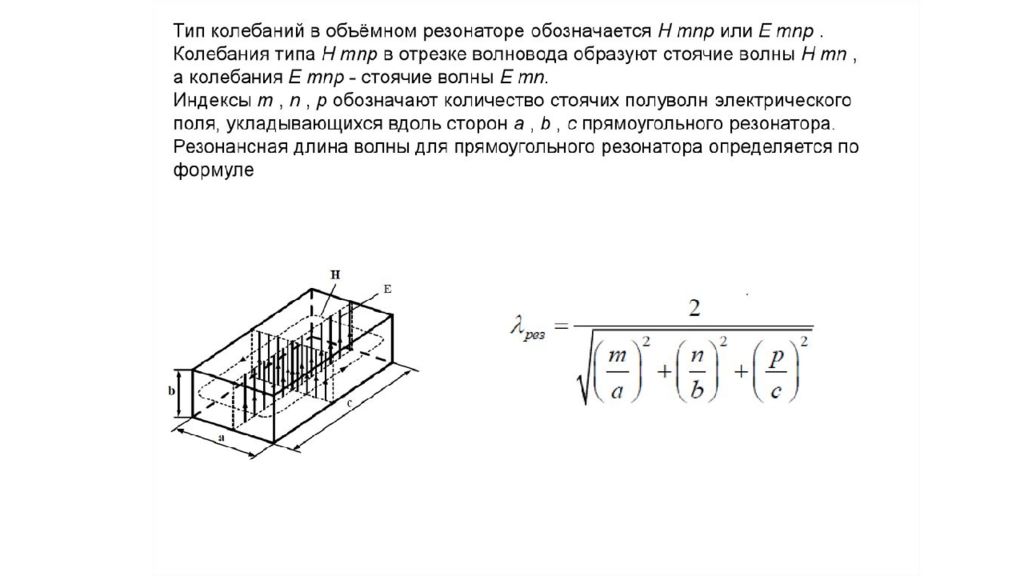

Рис. 1. Прямоугольный объёмный резонатор. Такой О. р. можно рассматривать как "закороченный" (перегороженный проводящими стенками) отрезок прямоуг. м еталлического волновода, ориентированный, напр., в z -направлении и имеющий длину l. Между плоскостями z =0 и z = l "мечутся" волноводные моды, т. е. плоские неоднородные волны. Поэтому классификацию собств. колебаний прямоуг. О. р. обычно производят по типам волноводных мод, как бы "пойманных" между плоскостями z = 0, z = l. Различают колебания ТЕ птр - и TМ птр -типов. В первом случае речь идёт о стоячей волноводной ТЕ -волне, в к-рой вектор Е поляризован в плоскости z = const

Слайд 7

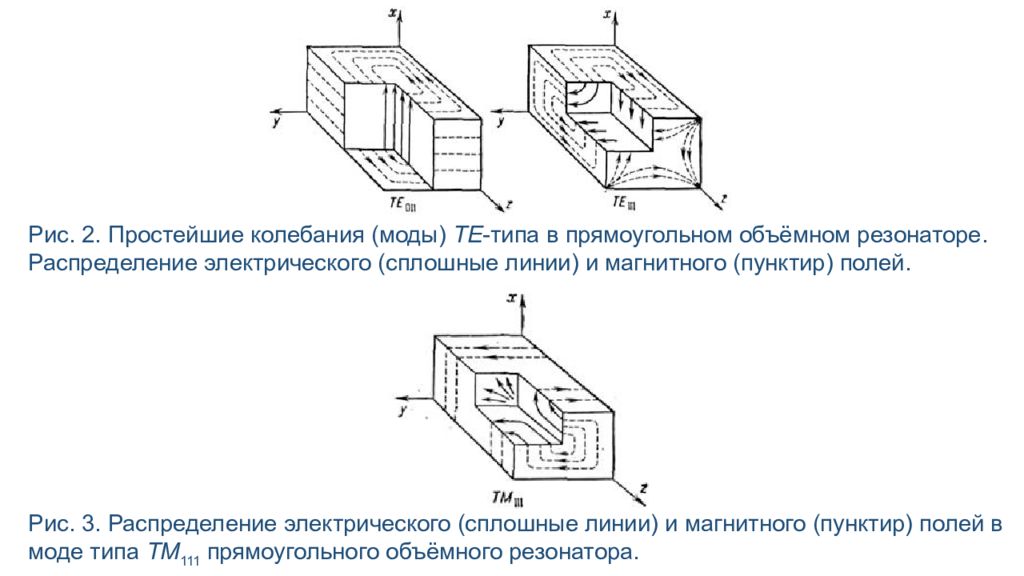

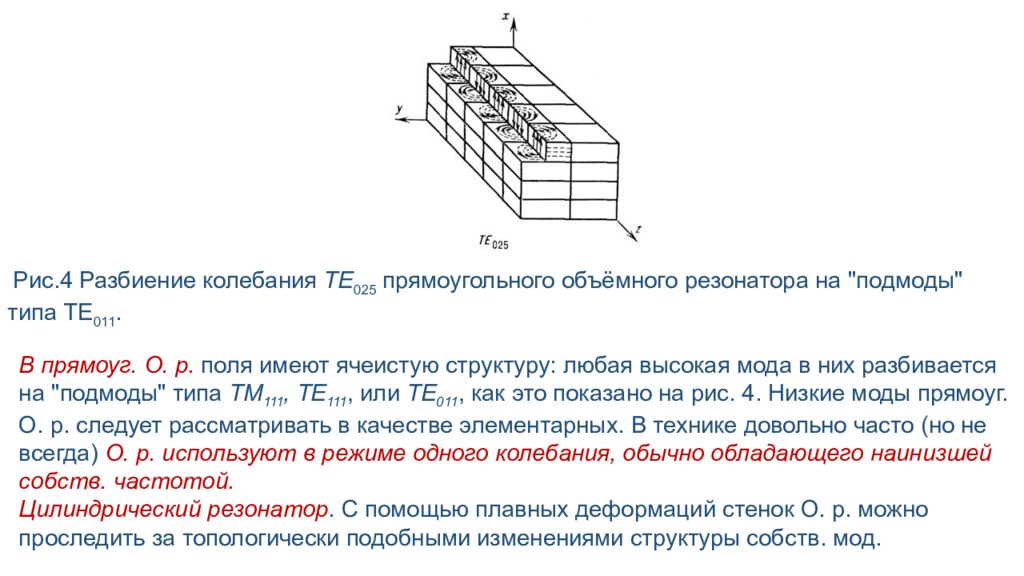

Рис. 2. Простейшие колебания (моды) TЕ -типа в прямоугольном объёмном резонаторе. Распределение электрического (сплошные линии) и магнитного (пунктир) полей. Рис. 3. Распределение электрического (сплошные линии) и магнитного (пунктир) полей в моде типа TМ 111 прямоугольного объёмного резонатора.

Слайд 8

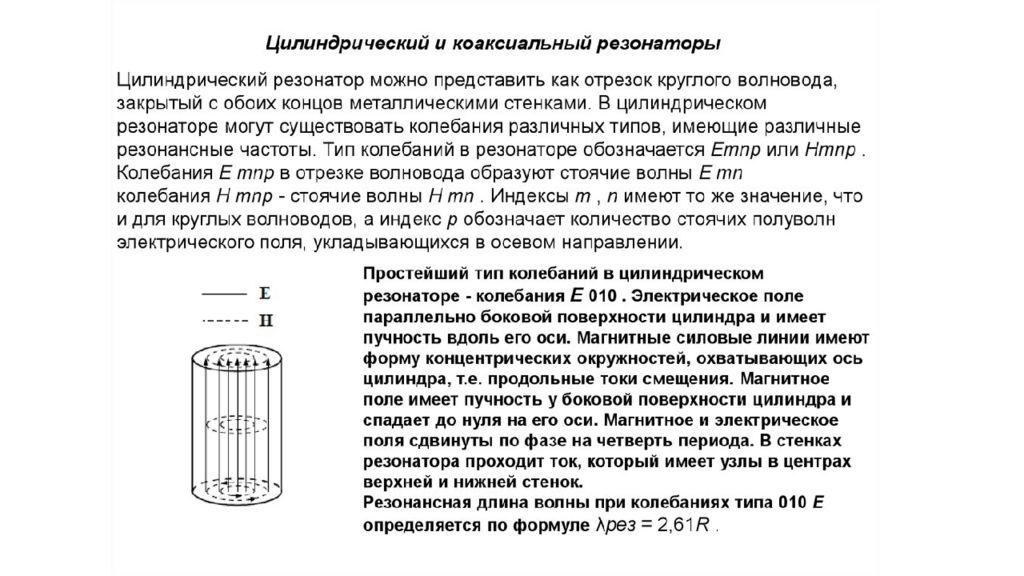

Рис.4 Разбиение колебания ТЕ 025 прямоугольного объёмного резонатора на " подмоды " типа TE 011. В прямоуг. О. р. поля имеют ячеистую структуру: любая высокая мода в них разбивается на " подмоды " типа ТМ 111, TE 111, или ТЕ 011, как это показано на рис. 4. Низкие моды прямоуг. О. р. следует рассматривать в качестве элементарных. В технике довольно часто (но не всегда) О. р. используют в режиме одного колебания, обычно обладающего наинизшей собств. частотой. Цилиндрический резонатор. С помощью плавных деформаций стенок О. р. можно проследить за топологически подобными изменениями структуры собств. мод.

Слайд 9

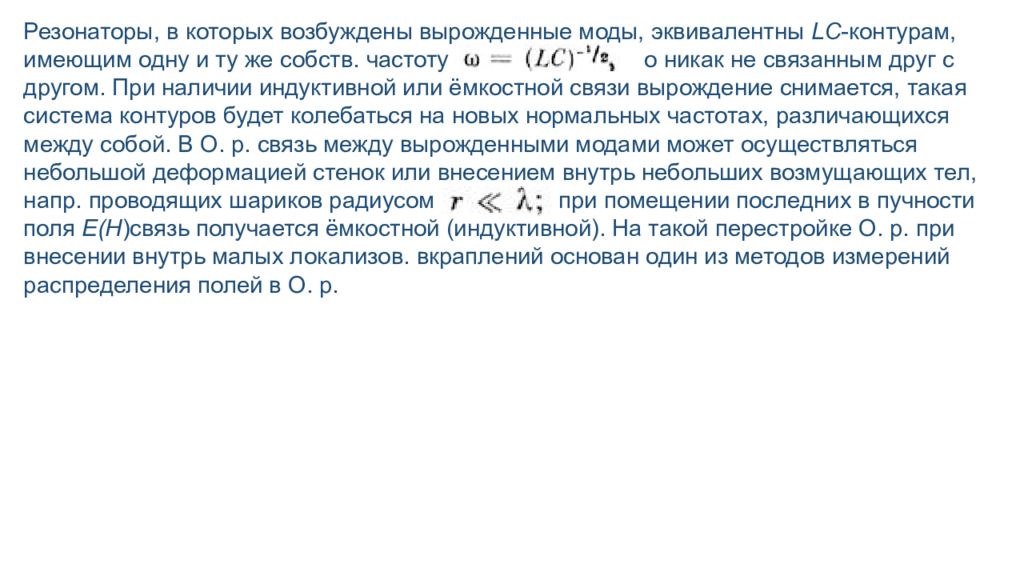

Резонаторы, в которых возбуждены вырожденные моды, эквивалентны LC -контурам, имеющим одну и ту же собств. частоту о никак не связанным друг с другом. При наличии индуктивной или ёмкостной связи вырождение снимается, такая система контуров будет колебаться на новых нормальных частотах, различающихся между собой. В О. р. связь между вырожденными модами может осуществляться небольшой деформацией стенок или внесением внутрь небольших возмущающих тел, напр. проводящих шариков радиусом при помещении последних в пучности поля Е(Н )связь получается ёмкостной (индуктивной). На такой перестройке О. р. при внесении внутрь малых локализов. вкраплений основан один из методов измерений распределения полей в О. р.

Слайд 15

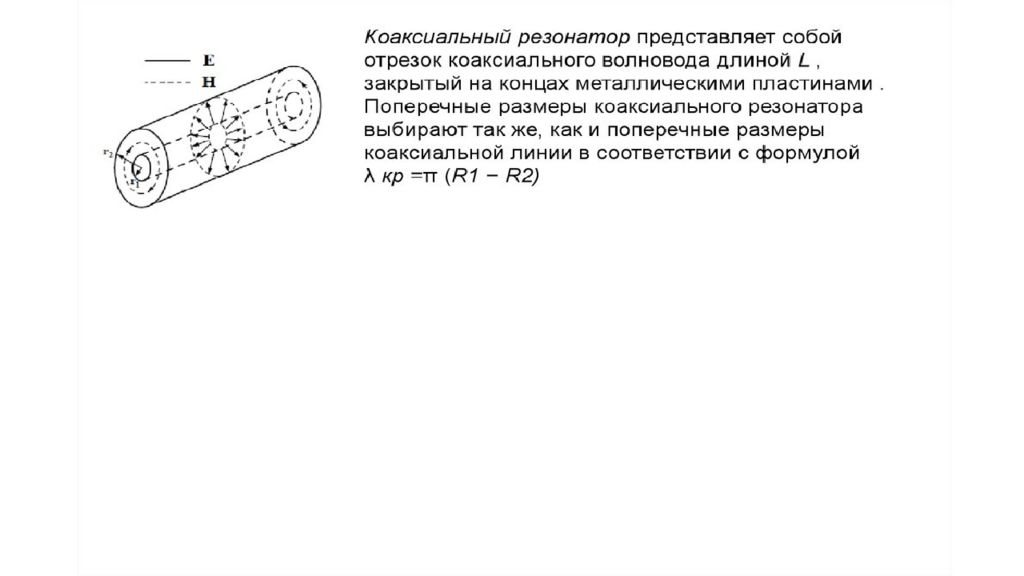

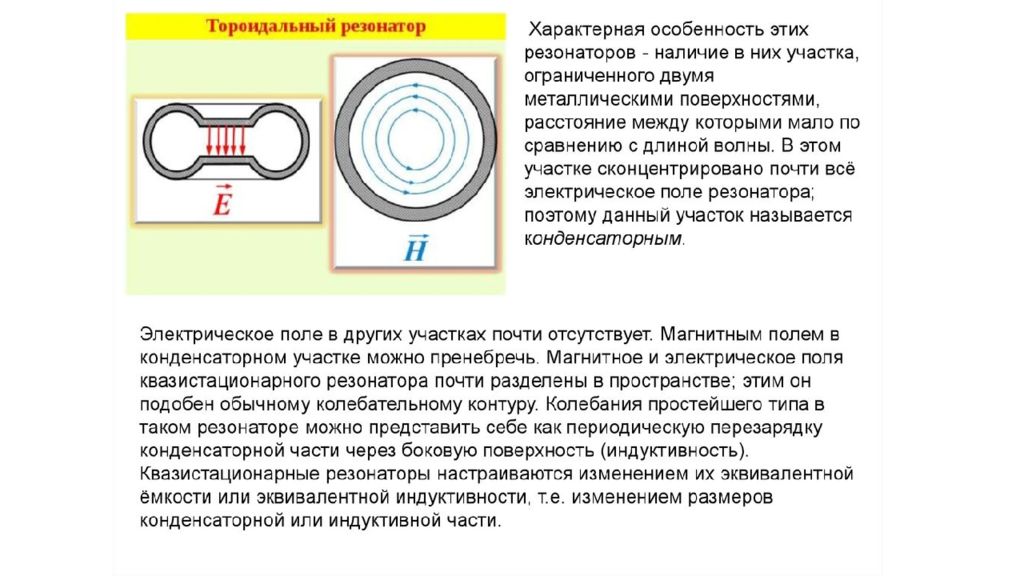

Наиболее распространённым является цилиндрический О. р. Типы колебаний в цилиндрический О. р. характеризуют 3 индексами т, n, р, соответствующими числу полуволн электрического или магнитного поля, укладывающихся по его диаметру, окружности и длине (например, Е тпр или Н тпр ). Тип колебания ( Е или Н ) и его индексы определяют структуру электрического и магнитного полей в О. р. Колебание Н 011 цилиндрич. О. р. обладает особым свойством: оно безразлично к наличию контакта цилиндрических и торцовых стенок. Магнитные силовые линии этого колебания направлены так, что в стенках О. р. возбуждаются только токи, текущие по окружностям цилиндра. Это позволяет делать неизлучающие щели в боковых и торцовых стенках О. р. Кроме цилиндрических О. р., применяются О. р. другой формы, например в лаборатор-ных устройствах — прямоугольные О. р. Важен О. р. тороидальной формы с ёмкостным зазором, применяемый в качестве колебательной системы клистрона. Особенностью основного типа колебаний такого О. р. является пространственное разделение электрического и магнитного полей. Электрическое поле локализуется главным образом в ёмкостном зазоре, а магнитное — в тороидальной полости. Распределение поля в диэлектрическом О. р. при существенном различии в диэлектрической проницаемости диэлектрика и окружающего пространства близко к распределению поля в металлических полых резонаторах той же формы. В отличие от полых О. р., поле диэлектрических резонаторов проникает в окружающее пространство, однако быстро затухает при удалении от поверхности диэлектрика.

Слайд 16

У объемных резонаторов различают режимы собственных ( свободных ) и вынужденных колебаний. Собственные колебания – это возможные поля в объемном резонаторе при отсутствии источников. Спектр собственных колебаний резонатора представляет собой бесконечное множество различных типов колебаний (типов полей), для каждого из них характерным является свое распределение электромагнитного поля и определенная собственная длина волны и собственная частота. В резонаторе без потерь (стенки идеально проводящие, отверстий в оболочке нет, внутренний объем заполнен идеальным диэлектриком) собственные колебания были бы незатухающими. В реальном объемном резонаторе всегда есть потери энергии, которые приводят к затухающим колебаниям. Незатухающие колебания в реальном резонаторе могут существовать только в режиме вынужденных колебаний, при котором в резонатор через элемент связи вводится энергия стороннего источника Для возбуждения резонатора необходимо, чтобы частота колебаний генератора была равна одной из резонансных частот объемного резонатора. В этом случае в резонаторе возникает резонанс и амплитуда поля вынужденных колебаний достигает наибольшего значения. В объемном резонаторе с малыми потеря-ми (большой добротностью) резонансные частоты приближенно равны собственным частотам этого резонатора без потерь. Объемный резонатор является много-резонансной системой в отличие от колебательного контура с сосредоточенными элементами, который резонирует только на одной частоте.

Слайд 17

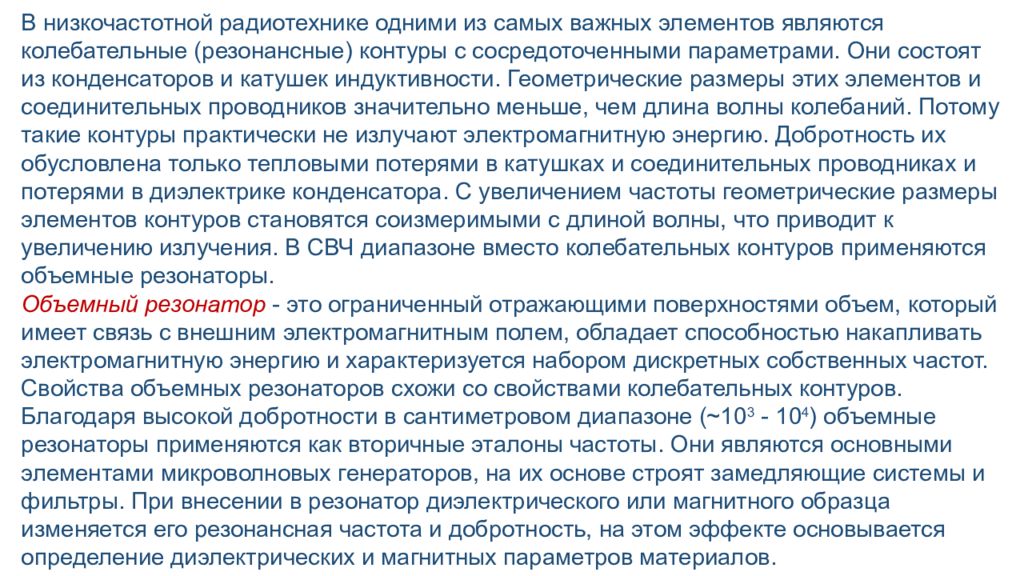

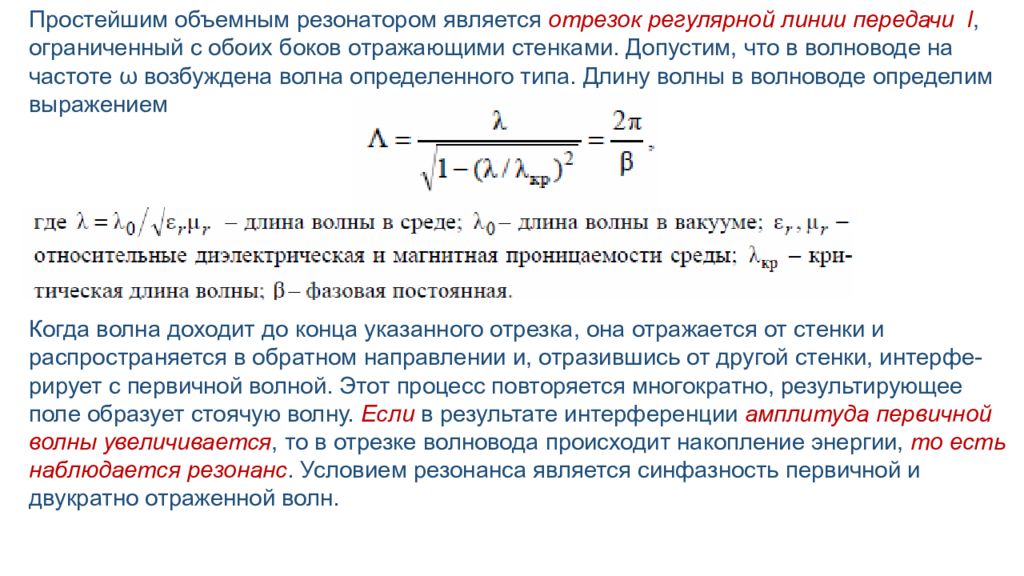

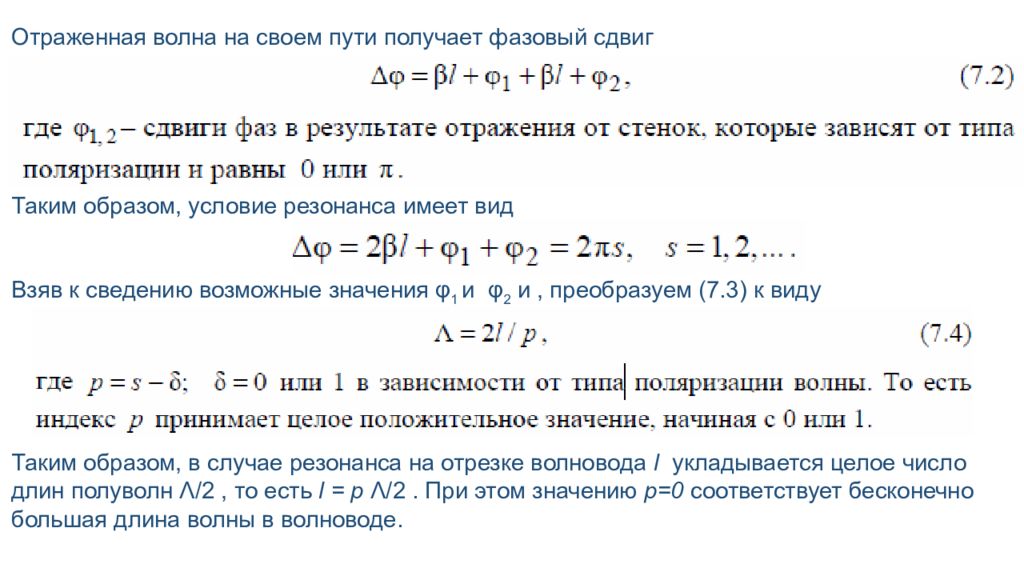

Простейшим объемным резонатором является отрезок регулярной линии передачи l, ограниченный с обоих боков отражающими стенками. Допустим, что в волноводе на частоте ω возбуждена волна определенного типа. Длину волны в волноводе определим выражением Когда волна доходит до конца указанного отрезка, она отражается от стенки и распространяется в обратном направлении и, отразившись от другой стенки, интерфе-рирует с первичной волной. Этот процесс повторяется многократно, результирующее поле образует стоячую волну. Если в результате интерференции амплитуда первичной волны увеличивается, то в отрезке волновода происходит накопление энергии, то есть наблюдается резонанс. Условием резонанса является синфазность первичной и двукратно отраженной волн.

Слайд 18

Отраженная волна на своем пути получает фазовый сдвиг Таким образом, условие резонанса имеет вид Взяв к сведению возможные значения φ 1 и φ 2 и, преобразуем (7.3) к виду Таким образом, в случае резонанса на отрезке волновода l укладывается целое число длин полуволн Λ/2, то есть l = p Λ/2. При этом значению p=0 соответствует бесконечно большая длина волны в волноводе.

Слайд 19

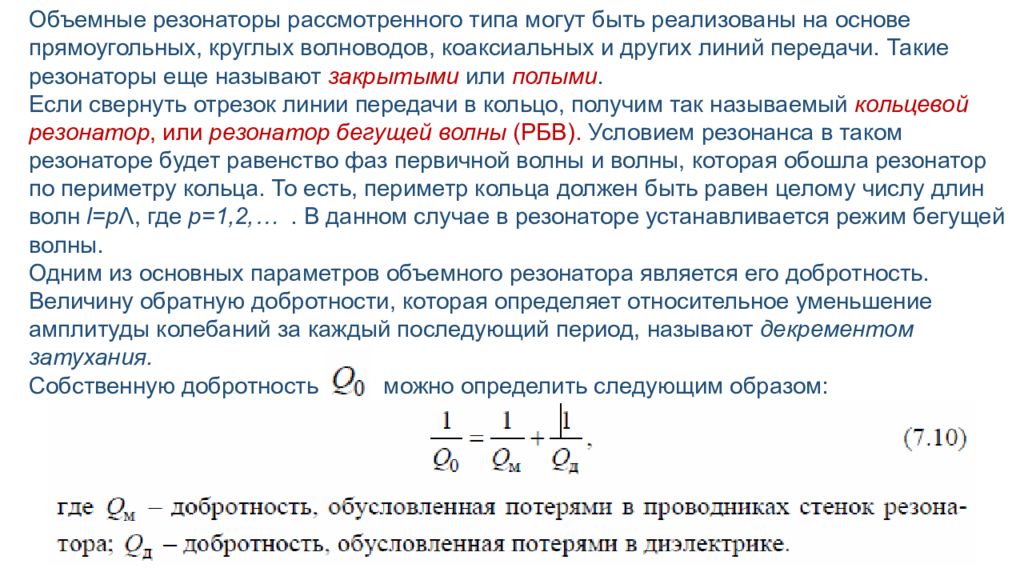

Объемные резонаторы рассмотренного типа могут быть реализованы на основе прямоугольных, круглых волноводов, коаксиальных и других линий передачи. Такие резонаторы еще называют закрытыми или полыми. Если свернуть отрезок линии передачи в кольцо, получим так называемый кольцевой резонатор, или резонатор бегущей волны (РБВ). Условием резонанса в таком резонаторе будет равенство фаз первичной волны и волны, которая обошла резонатор по периметру кольца. То есть, периметр кольца должен быть равен целому числу длин волн l = p Λ, где p=1,2,…. В данном случае в резонаторе устанавливается режим бегущей волны. Одним из основных параметров объемного резонатора является его добротность. Величину обратную добротности, которая определяет относительное уменьшение амплитуды колебаний за каждый последующий период, называют декрементом затухания. Собственную добротность можно определить следующим образом:

Слайд 20

Добротность, которая зависит от мощности полных потерь, часто называют нагруженной добротностью резонатора. Мощность полных потерь имеет вид где P о – мощность собственных потерь (непосредственно в резонаторе); P вн – мощность внешних потерь, которая определяется выходом энергии из резонатора через элементы связи во внешнюю цепь.

Слайд 21

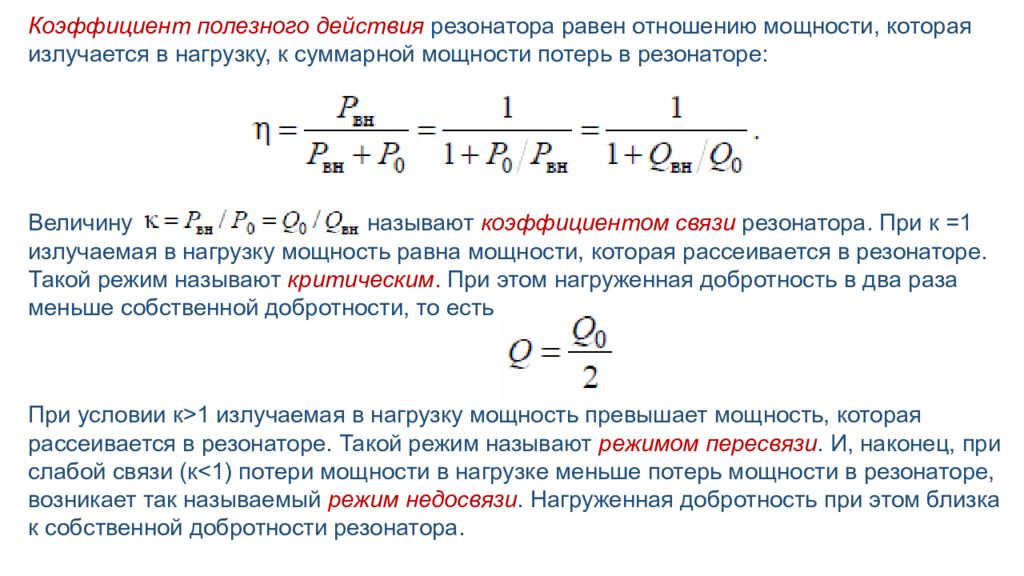

Коэффициент полезного действия резонатора равен отношению мощности, которая излучается в нагрузку, к суммарной мощности потерь в резонаторе : Величину называют коэффициентом связи резонатора. При к =1 излучаемая в нагрузку мощность равна мощности, которая рассеивается в резонаторе. Такой режим называют критическим. При этом нагруженная добротность в два раза меньше собственной добротности, то есть При условии к >1 излучаемая в нагрузку мощность превышает мощность, которая рассеивается в резонаторе. Такой режим называют режимом пересвязи. И, наконец, при слабой связи (к<1) потери мощности в нагрузке меньше потерь мощности в резонаторе, возникает так называемый режим недосвязи. Нагруженная добротность при этом близка к собственной добротности резонатора.

Слайд 22

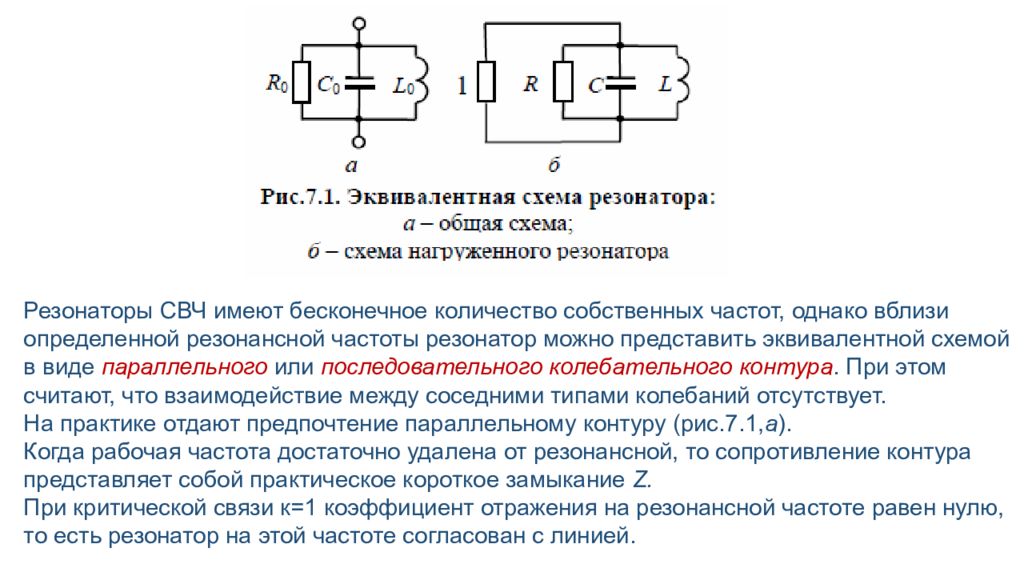

Резонаторы СВЧ имеют бесконечное количество собственных частот, однако вблизи определенной резонансной частоты резонатор можно представить эквивалентной схемой в виде параллельного или последовательного колебательного контура. При этом считают, что взаимодействие между соседними типами колебаний отсутствует. На практике отдают предпочтение параллельному контуру (рис.7.1, а ). Когда рабочая частота достаточно удалена от резонансной, то сопротивление контура представляет собой практическое короткое замыкание Z. При критической связи к=1 коэффициент отражения на резонансной частоте равен нулю, то есть резонатор на этой частоте согласован с линией.

Слайд 23

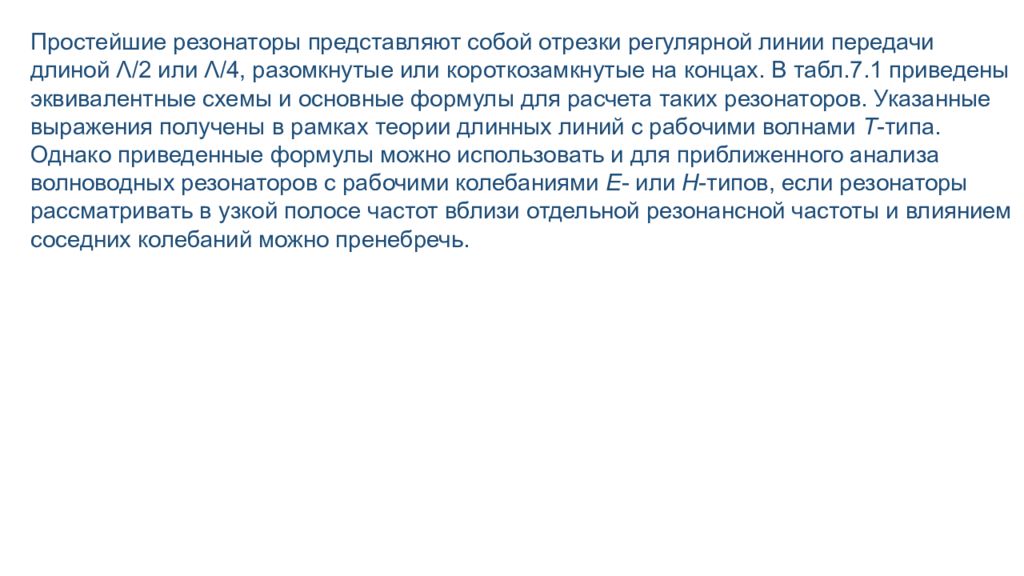

Простейшие резонаторы представляют собой отрезки регулярной линии передачи длиной Λ/2 или Λ/4, разомкнутые или короткозамкнутые на концах. В табл.7.1 приведены эквивалентные схемы и основные формулы для расчета таких резонаторов. Указанные выражения получены в рамках теории длинных линий с рабочими волнами Т -типа. Однако приведенные формулы можно использовать и для приближенного анализа волноводных резонаторов с рабочими колебаниями Е - или Н -типов, если резонаторы рассматривать в узкой полосе частот вблизи отдельной резонансной частоты и влиянием соседних колебаний можно пренебречь.

Слайд 25

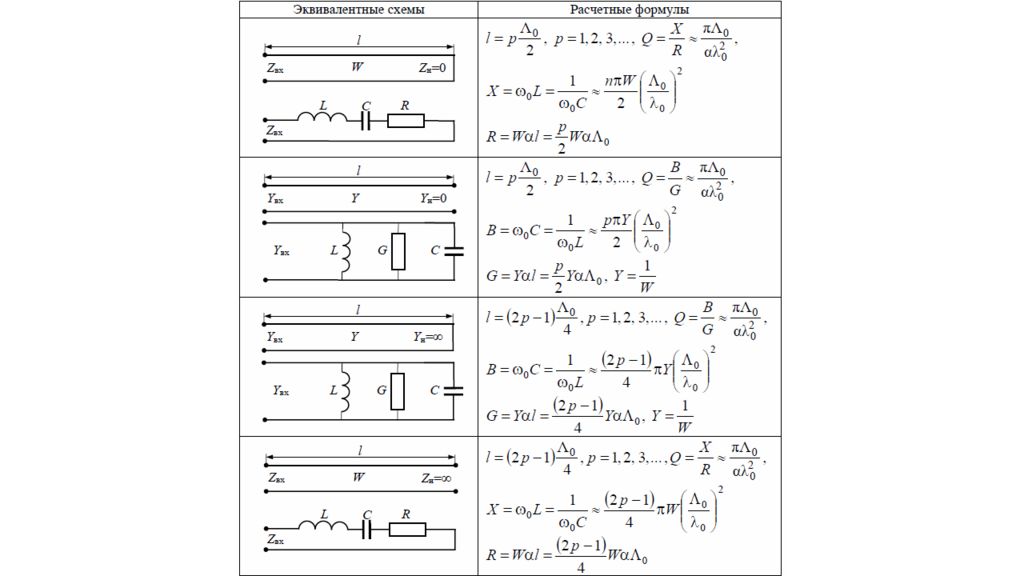

Металлические полые О. р. изготавливают обычно из металлов с высокой электро- проводностью ( Ag, Cu и их сплавы) или покрывают полость изнутри слоем Ag или Au. Настройка О. р. на определённую частоту производится изменением его объёма путём перемещения стенок или введения в полость О. р. металлических поршней, пластин и др. настроечных элементов. Связь с внешними цепями осуществляется обычно через отверстия в стенках О. р., с помощью петель, штырей и др. элементов связи. Для диэлектрических О. р. используются диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью, имеющие малые диэлектрические потери. О. р. широко применяются в технике в качестве колебательных систем генераторов (клистронов, магнетронов и др.), фильтров, эталонов частоты, измерительных контуров, а также различных устройств для исследования твердых, жидких и газообразных веществ. О. р. применимы для частот 10 9 —10 11 гц. Для более высоких частот длина волны возбуждаемых в О. р. колебаний становится сравнимой с размерами неизбежных шероховатостей и отверстий в стенках О. р., что приводит к рассеянию электромагнитной энергии.

Слайд 26

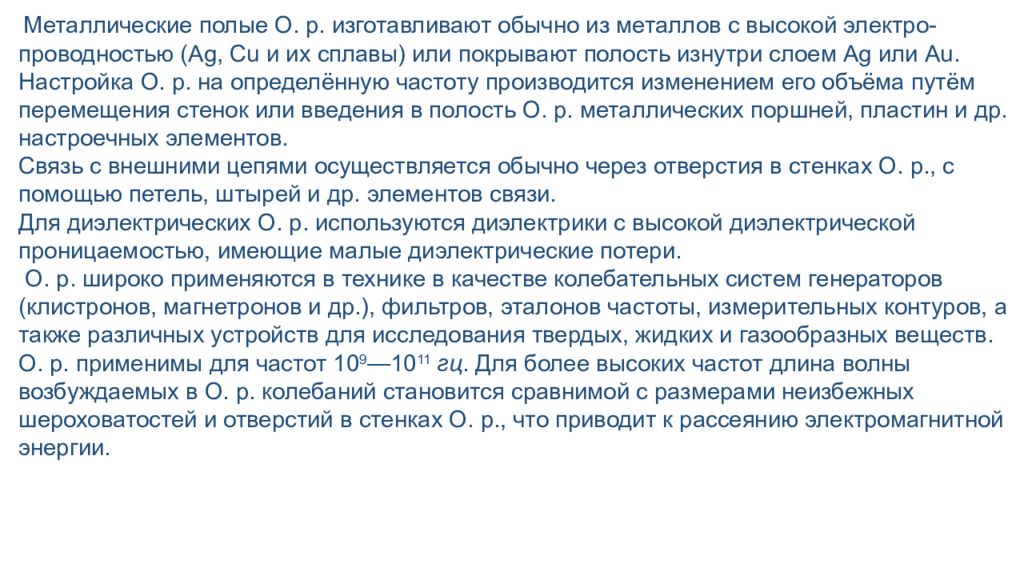

Полосковые линии передачи Определение, достоинства и недостатки полосковых ЛП Под полосковыми линиями будем понимать системы из двух и более проводящих полос, вдоль которых распространяется электромагнитная волна. Роль одной из этих полос может играть металлический экран. Достоинства полосковых линий передачи по сравнению с волноводными и коаксиальными линиями: 1. Почти все узлы СВЧ устройств могут быть выполнены в плоскостной форме. Для их производ-ства применены те же стандартные методы и техника, которые используются при изготовлении низкочастотных печатных схем. Это позволяет с высокой точностью изготавливать сложные, состо-ящие из многих деталей устройства, а также делает их стоимость примерно в 10 и более раз мень-ше по сравнению с аналогичными устройствами на основе волноводных и коаксиальных линий. 2. Размеры и вес устройств на основе полосковых линий значительно меньше по сравнению с устройствами на основе волноводных. 4. Рабочая полоса частот полосковых линий больше, чем у стандартных прямоугольных волноводов. Со стороны низких частот ограничений нет, по линии может быть передан даже постоянный ток, но размеры резонансных элементов становятся большими, начиная с частоты порядка 100 МГц. Со стороны высоких частот существует некоторая граница, при которой появляются высшие типы волн. Эта граница лежит в области частот, для которой становится порядка поперечных размеров линии ( длина волны в вакууме).

Слайд 28

Микрополосковая линия (МПЛ) ( рис.1 а) – это двухпроводная полосковая линия с поперечным сечением в виде параллельных прямых, имеющая одну плоскость симметрии, параллельную направлению распространения энергии (на рис.1 а: 1 – проводящая полоска, 2 – экран (земляной электрод), 3 – подложка из диэлектрика). МПЛ – в настоящее время наиболее широко применяемая СВЧ линия передачи при разработке миниатюрных устройств СВЧ. В МПЛ основным типом является квази – ТЕМ волна (если основная часть поля сосредоточена в поперечном сечении линии передачи, но все же присутствует продольная компонента поля, носит название Квази -ТЕМ типа поля). Структура поля в поперечном сечении МПЛ показана на рис.1 б.

Слайд 29

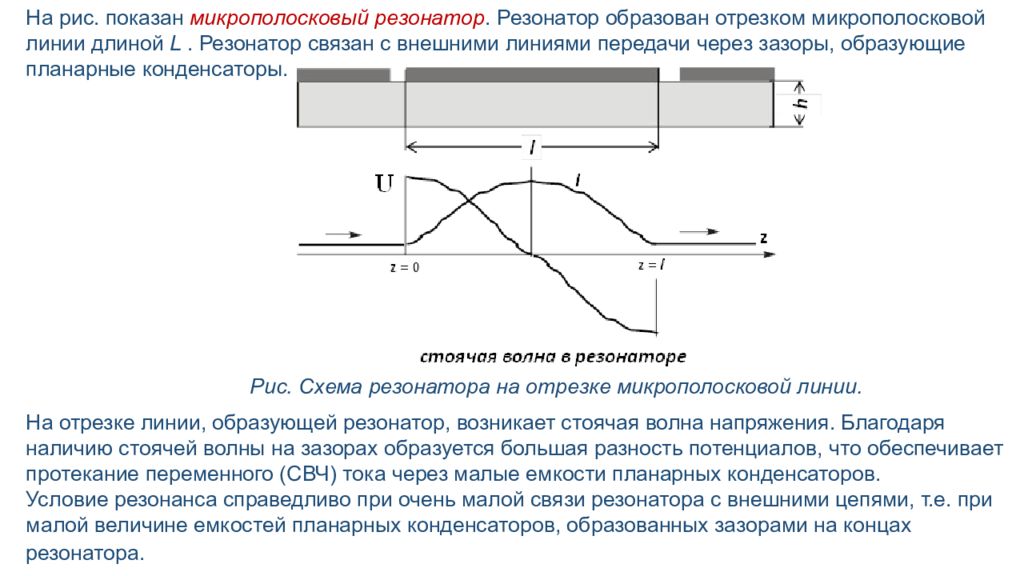

На рис. показан микрополосковый резонатор. Резонатор образован отрезком микрополосковой линии длиной L . Резонатор связан с внешними линиями передачи через зазоры, образующие планарные конденсаторы. Рис. Схема резонатора на отрезке микрополосковой линии. На отрезке линии, образующей резонатор, возникает стоячая волна напряжения. Благодаря наличию стоячей волны на зазорах образуется большая разность потенциалов, что обеспечивает протекание переменного (СВЧ) тока через малые емкости планарных конденсаторов. Условие резонанса справедливо при очень малой связи резонатора с внешними цепями, т.е. при малой величине емкостей планарных конденсаторов, образованных зазорами на концах резонатора.

Слайд 30

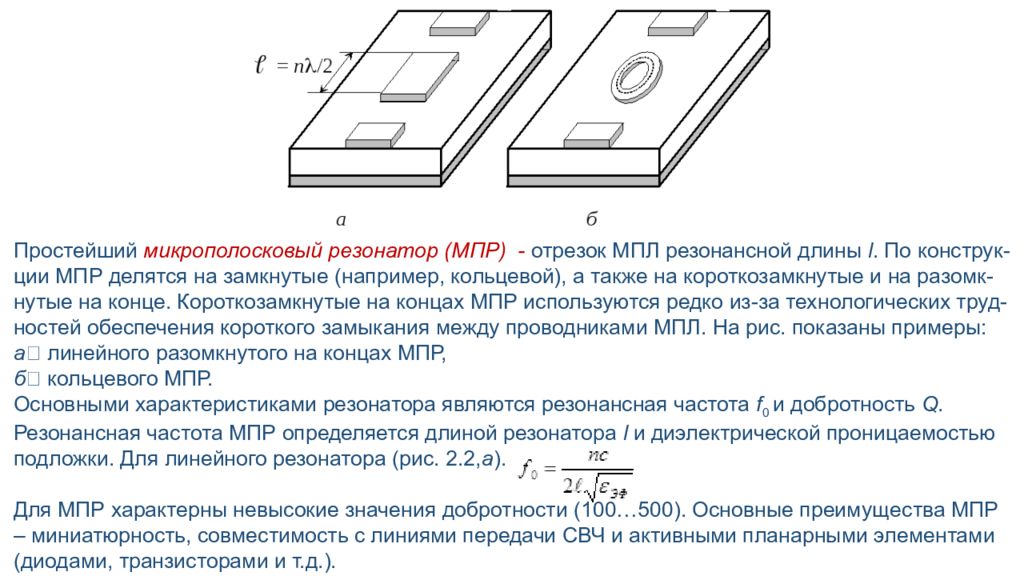

Простейший микрополосковый резонатор (МПР ) - отрезок МПЛ резонансной длины l. По конструк-ции МПР делятся на замкнутые (например, кольцевой), а также на короткозамкнутые и на разомк-нутые на конце. Короткозамкнутые на концах МПР используются редко из-за технологических труд- ностей обеспечения короткого замыкания между проводниками МПЛ. На рис. показаны примеры: а ‑ линейного разомкнутого на концах МПР, б ‑ кольцевого МПР. Основными характеристиками резонатора являются резонансная частота f 0 и добротность Q. Резонансная частота МПР определяется длиной резонатора l и диэлектрической проницаемостью подложки. Для линейного резонатора (рис. 2.2, а ). Для МПР характерны невысокие значения добротности (100…500). Основные преимущества МПР – миниатюрность, совместимость с линиями передачи СВЧ и активными планарными элементами (диодами, транзисторами и т.д.).

Слайд 31

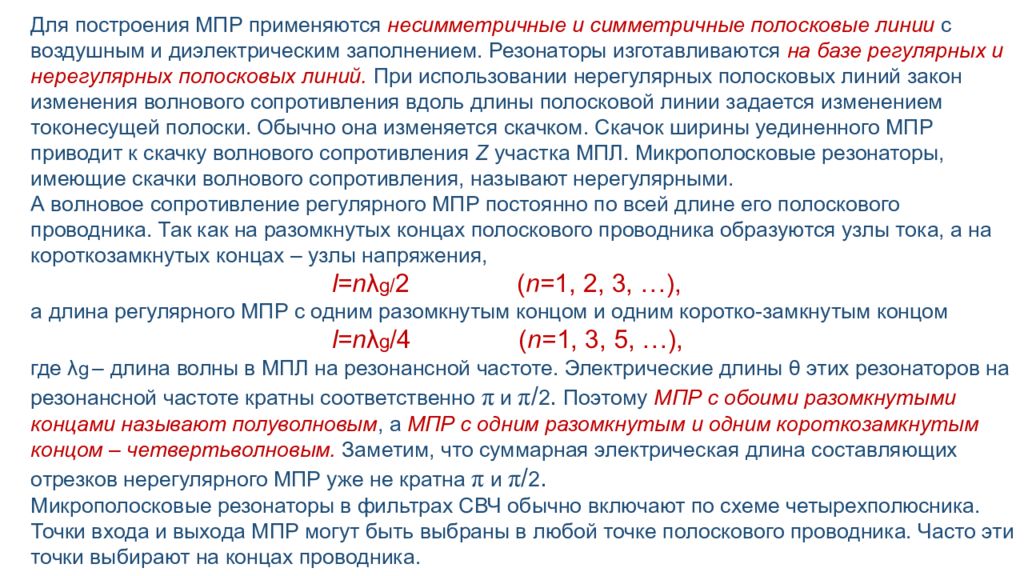

Для построения МПР применяются несимметричные и симметричные полосковые линии с воздушным и диэлектрическим заполнением. Резонаторы изготавливаются на базе регулярных и нерегулярных полосковых линий. При использовании нерегулярных полосковых линий закон изменения волнового сопротивления вдоль длины полосковой линии задается изменением токонесущей полоски. Обычно она изменяется скачком. Скачок ширины уединенного МПР приводит к скачку волнового сопротивления Z участка МПЛ. Микрополосковые резонаторы, имеющие скачки волнового сопротивления, называют нерегулярными. А волновое сопротивление регулярного МПР постоянно по всей длине его полоскового проводника. Так как на разомкнутых концах полоскового проводника образуются узлы тока, а на короткозамкнутых концах – узлы напряжения, l = n λ g/ 2 ( n =1, 2, 3, …), а длина регулярного МПР с одним разомкнутым концом и одним коротко-замкнутым концом l = n λ g /4 ( n =1, 3, 5, …), где λ g – длина волны в МПЛ на резонансной частоте. Электрические длины θ этих резонаторов на резонансной частоте кратны соответственно π и π / 2. Поэтому МПР с обоими разомкнутыми концами называют полуволновым, а МПР с одним разомкнутым и одним короткозамкнутым концом – четвертьволновым. Заметим, что суммарная электрическая длина составляющих отрезков нерегулярного МПР уже не кратна π и π / 2. Микрополосковые резонаторы в фильтрах СВЧ обычно включают по схеме четырехполюсника. Точки входа и выхода МПР могут быть выбраны в любой точке полоскового проводника. Часто эти точки выбирают на концах проводника.

Слайд 32

Широкое распространение микрополосковых резонаторов в сверхвысокочастотных устройствах обусловлено тем, что для их изготовления м.б. использована технология печатных плат - вакуумное напыление или травление печатных проводников. Область использования СВЧ-устройств на основе микрополосковых резонаторов разнообразна : антенные системы с фазированными решетками, радиолокационные системы, системы связи, радионавигационные системы, измерительные средства и т.п. В радиолокационных системах и системах связи самыми востребованными устройствами на основе микрополосковых резонаторов являются фильтры, аттенюаторы, фазовраща-тели, корректоры частотных и амплитудных характеристик, а также устройства защиты входных цепей. Если сравнивать традиционную аппаратуру с микрополосковой схемой, то процесс разработки последних более трудоемкий, так как связь между ее составляющими схемы благодаря краевым полям и полям излучения труднее поддается учету, а расчет многих элементов микрополосковой осуществляется приближенно, подстройка готовых схем трудна. Поэтому окончательные размеры микрополосковой схемы отрабатываются посредством перебора большого количества вариантов. Бурное развитие техники и электроники только способствует расширению использования микрополосковых схем, в том числе резонаторов, потому что это способствует уменьшению конечных геометрических размеров готовых изделий и улучшению их основных параметров.

Слайд 34

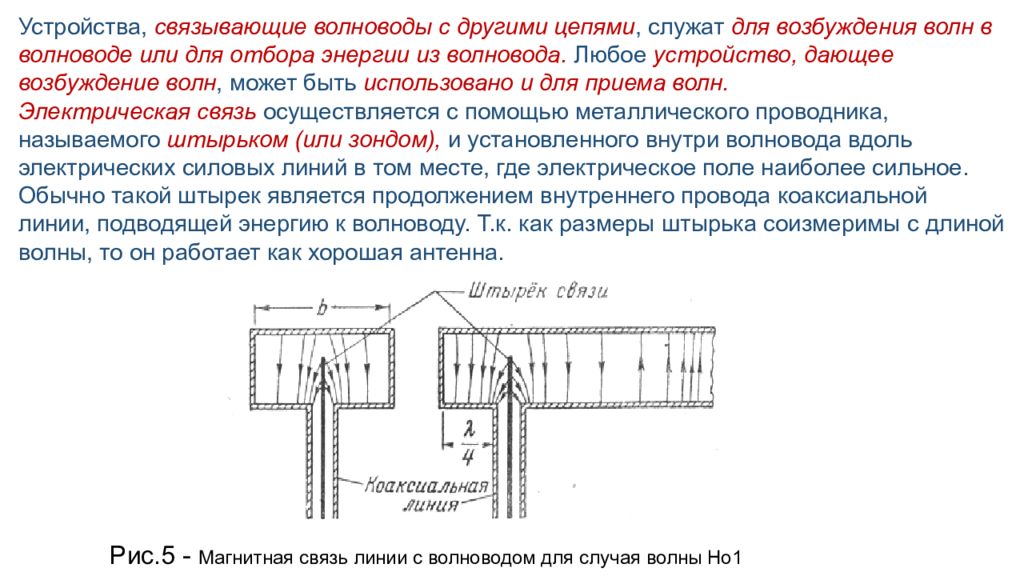

Устройства, связывающие волноводы с другими цепями, служат для возбуждения волн в волноводе или для отбора энергии из волновода. Любое устройство, дающее возбуждение волн, может быть использовано и для приема волн. Электрическая связь осуществляется с помощью металлического проводника, называемого штырьком (или зондом), и установленного внутри волновода вдоль электрических силовых линий в том месте, где электрическое поле наиболее сильное. Обычно такой штырек является продолжением внутреннего провода коаксиальной линии, подводящей энергию к волноводу. Т.к. как размеры штырька соизмеримы с длиной волны, то он работает как хорошая антенна. Рис.5 - Магнитная связь линии с волноводом для случая волны Но1

Слайд 35

Рис.5 - Магнитная связь линии с волноводом для случая волны Н 01 На рис.4 показано возбуждение волны типа Н 01 в прямоугольном волноводе при помощи штырька, расположенного в пучности электрического поля на расстоянии 1/4 (лямбда) от закрытого конца волновода, служащего для отражения волн. Этот участок волновода длиной 1/4 (лямбда) подобно четверть-волновой короткозамкнутой линии имеет входное сопротивление, близкое к бесконечности, и практически не влияет на режим работы подводящей линии. Чем больше длина штырька, находящегося в волноводе, тем сильнее связь, т. е. тем больше энергии передается в волновод, подобно тому как более высокая антенна дает более сильное излучение, нежели антенна малых размеров.

Слайд 36

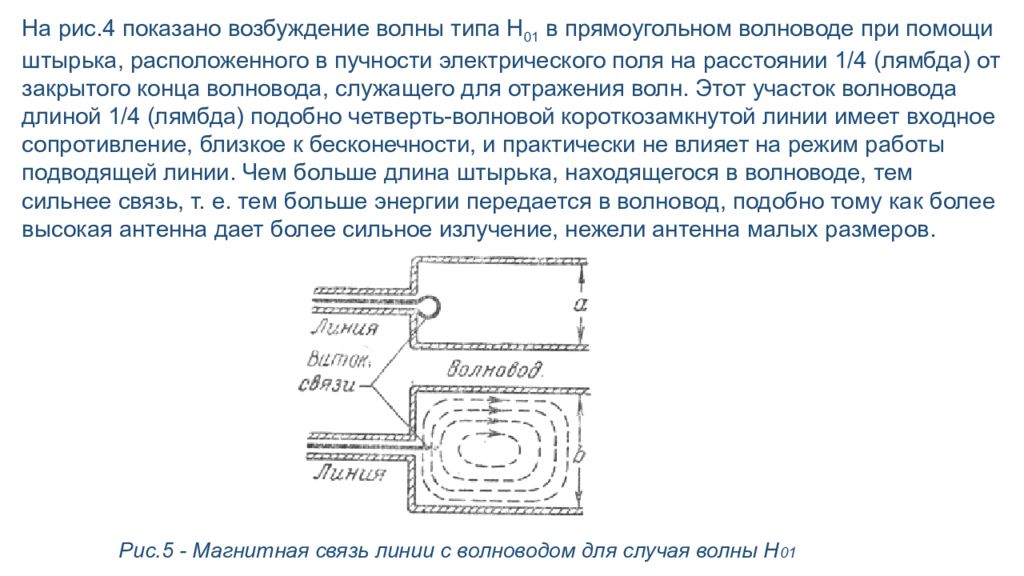

Магнитная связь осуществляется с помощью витка (петли) связи, который располагается в месте, где магнитное поле наиболее сильно, причем ее плоскость пер- пендикулярна магнитным силовым линиям. Так как размеры витка соизмеримы с длиной волны, то он дает эффективное излучение электромагнитных волн и его можно уподобить одновитковой рамочной антенне большого размера. На рис.5 показано одно из возмо ж-ных расположений витка для возбуждения в прямоугольном волноводе волны Н 01. Чем больше размеры витка, тем сильнее связь. Регулировку связи удобно осуществлять поворотом витка. Следует иметь в виду, что магнитная связь всегда сопровождается некоторой электрической связью. Для отбора энергии штырьки или витки связи выполняют роль приемной антенны. Волны, прошедшие по волноводу, создают своим электрическим полем в приемном штырьке некоторую эдс, а в витке связи эдс индуктируется магнитным полем. Применяется также дифракционная связь, т. е. связь через отверстие. Например, можно передать часть энергии волны из одного волновода в другой, если в общей стенке этих волноводов сделать отверстие той или иной формы. Такая связь усиливается при увеличении размеров отверстия. При электрической и магнитной связи имеется всегда и некоторая дифракционная связь, так как коаксиальная линия своим открытым концом соединена с волноводом.

Слайд 37

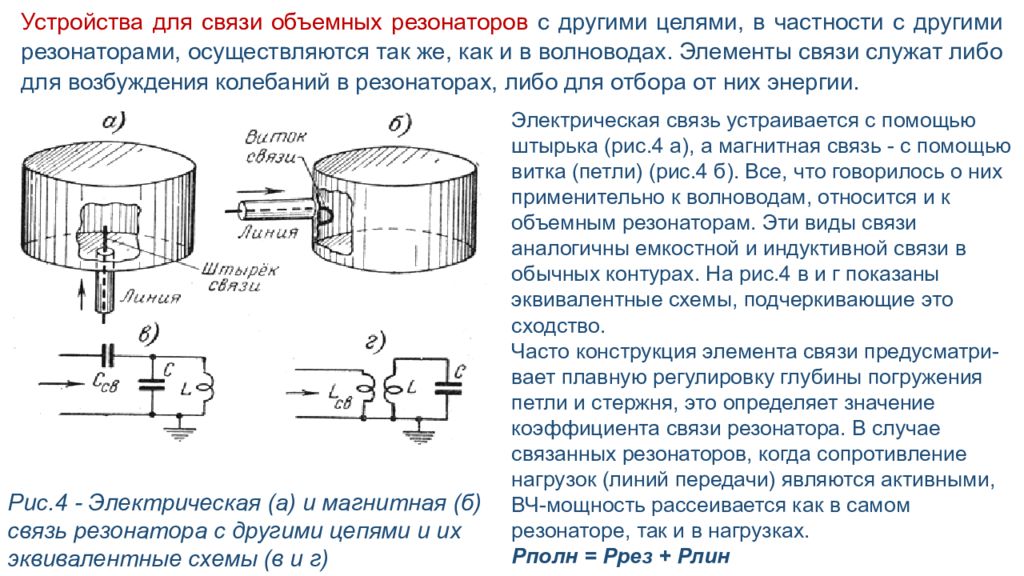

Устройства для связи объемных резонаторов с другими целями, в частности с другими резонаторами, осуществляются так же, как и в волноводах. Элементы связи служат либо для возбуждения колебаний в резонаторах, либо для отбора от них энергии. Рис.4 - Электрическая (а) и магнитная (б) связь резонатора с другими цепями и их эквивалентные схемы (в и г) Электрическая связь устраивается с помощью штырька (рис.4 а), а магнитная связь - с помощью витка (петли) (рис.4 б). Все, что говорилось о них применительно к волноводам, относится и к объемным резонаторам. Эти виды связи аналогичны емкостной и индуктивной связи в обычных контурах. На рис.4 в и г показаны эквивалентные схемы, подчеркивающие это сходство. Часто конструкция элемента связи предусматри-вает плавную регулировку глубины погружения петли и стержня, это определяет значение коэффициента связи резонатора. В случае связанных резонаторов, когда сопротивление нагрузок (линий передачи) являются активными, ВЧ-мощность рассеивается как в самом резонаторе, так и в нагрузках. Pполн = Pрез + Pлин

Слайд 38

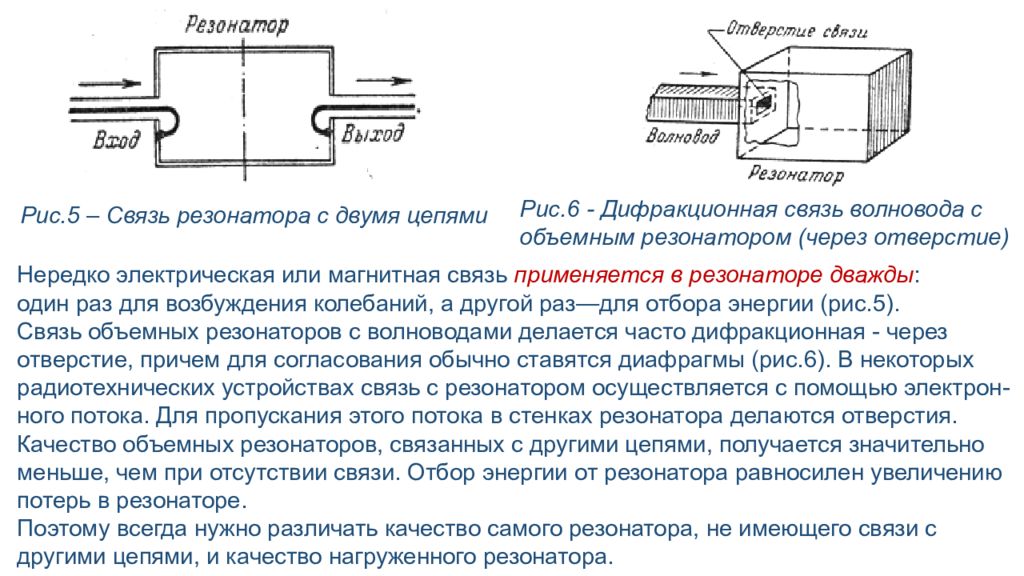

Рис.5 – Связь резонатора с двумя цепями Рис.6 - Дифракционная связь волновода с объемным резонатором (через отверстие) Нередко электрическая или магнитная связь применяется в резонаторе дважды : один раз для возбуждения колебаний, а другой раз—для отбора энергии (рис.5 ). Связь объемных резонаторов с волноводами делается часто дифракционная - через отверстие, причем для согласования обычно ставятся диафрагмы (рис.6). В некоторых радиотехнических устройствах связь с резонатором осуществляется с помощью электрон- ного потока. Для пропускания этого потока в стенках резонатора делаются отверстия. Качество объемных резонаторов, связанных с другими цепями, получается значительно меньше, чем при отсутствии связи. Отбор энергии от резонатора равносилен увеличению потерь в резонаторе. Поэтому всегда нужно различать качество самого резонатора, не имеющего связи с другими цепями, и качество нагруженного резонатора.

Слайд 39

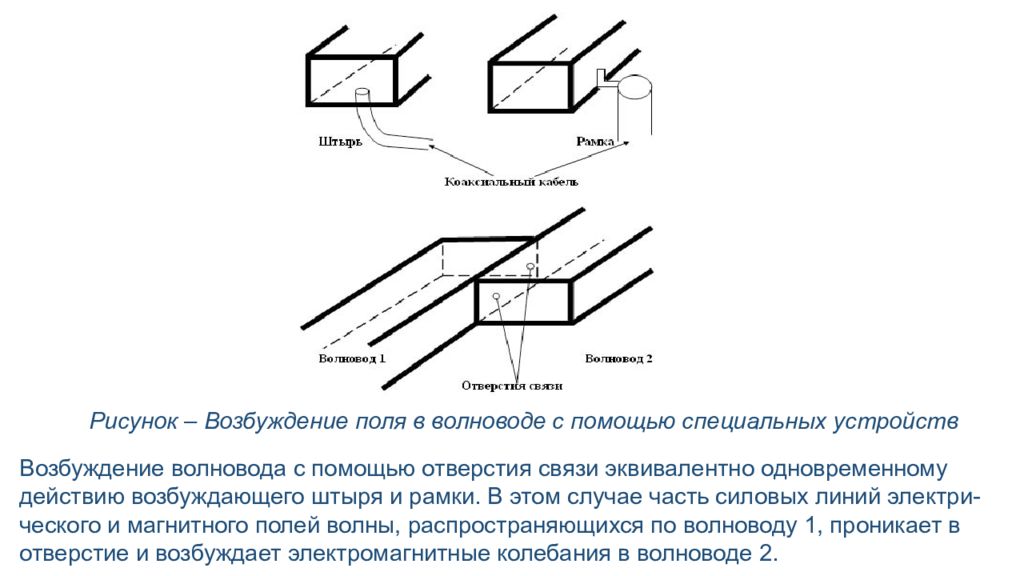

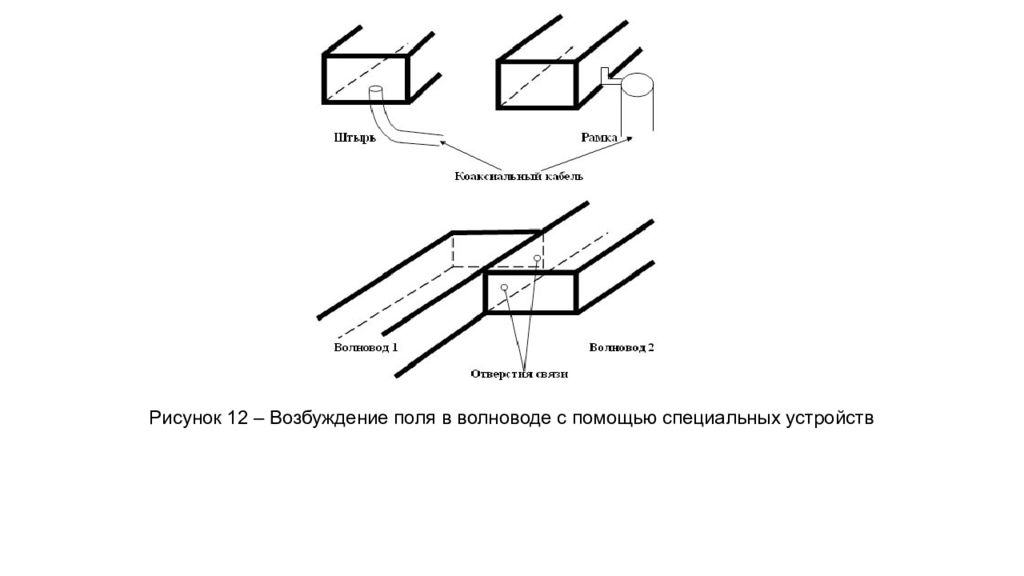

Рисунок – Возбуждение поля в волноводе с помощью специальных устройств Возбуждение волновода с помощью отверстия связи эквивалентно одновременному действию возбуждающего штыря и рамки. В этом случае часть силовых линий электри-ческого и магнитного полей волны, распространяющихся по волноводу 1, проникает в отверстие и возбуждает электромагнитные колебания в волноводе 2.

Слайд 40

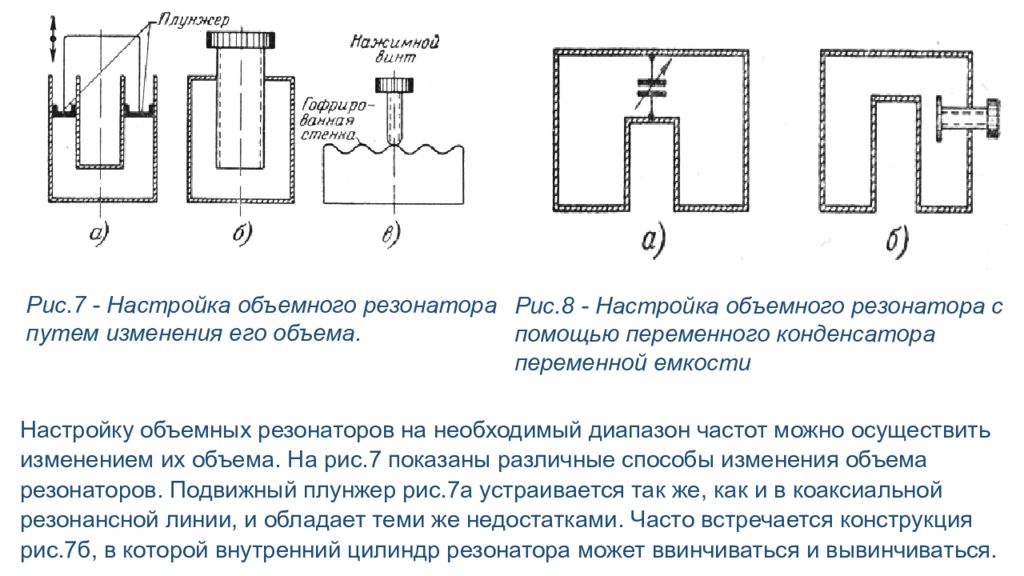

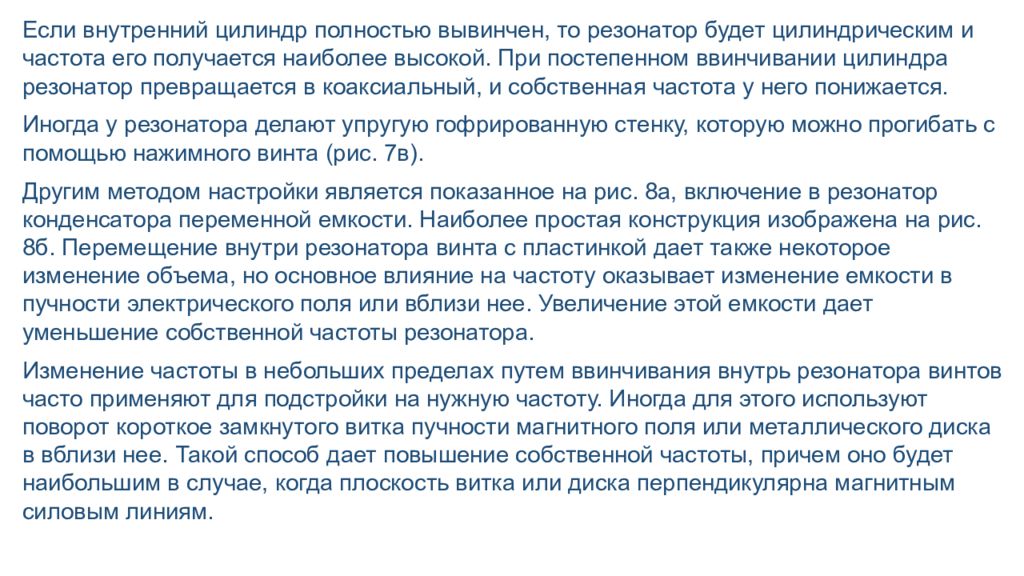

Рис.7 - Настройка объемного резонатора путем изменения его объема. Рис.8 - Настройка объемного резонатора с помощью переменного конденсатора переменной емкости Настройку объемных резонаторов на необходимый диапазон частот можно осуществить изменением их объема. На рис.7 показаны различные способы изменения объема резонаторов. Подвижный плунжер рис.7а устраивается так же, как и в коаксиальной резонансной линии, и обладает теми же недостатками. Часто встречается конструкция рис.7б, в которой внутренний цилиндр резонатора может ввинчиваться и вывинчиваться.

Слайд 41

Если внутренний цилиндр полностью вывинчен, то резонатор будет цилиндрическим и частота его получается наиболее высокой. При постепенном ввинчивании цилиндра резонатор превращается в коаксиальный, и собственная частота у него понижается. Иногда у резонатора делают упругую гофрированную стенку, которую можно прогибать с помощью нажимного винта ( рис. 7в). Другим методом настройки является показанное на рис. 8а, включение в резонатор конденсатора переменной емкости. Наиболее простая конструкция изображена на рис. 8б. Перемещение внутри резонатора винта с пластинкой дает также некоторое изменение объема, но основное влияние на частоту оказывает изменение емкости в пучности электрического поля или вблизи нее. Увеличение этой емкости дает уменьшение собственной частоты резонатора. Изменение частоты в небольших пределах путем ввинчивания внутрь резонатора винтов часто применяют для подстройки на нужную частоту. Иногда для этого используют поворот короткое замкнутого витка пучности магнитного поля или металлического диска в вблизи нее. Такой способ дает повышение собственной частоты, причем оно будет наибольшим в случае, когда плоскость витка или диска перпендикулярна магнитным силовым линиям.

Слайд 42

Принципы генерирования сигналов СВЧ Существующие генераторы сигналов СВЧ построены на различных принципах действия. В генераторе могут быть использованы такие электронные приборы, как клистрон, магнетрон, оптрон, транзистор, лампа бегущей волны (ЛБВ), лампа обратной волны (ЛОВ) и различные типы полупроводниковых диодов: лавинно-пролетные (Л ПД), диоды Ганна, диоды с накоплением заряда (ДНЗ). Известны и другие типы источников СВЧ-колебаний. Каждый из названных электронных приборов имеет свои области применения, преимущества и недостатки. Наибольшую выходную мощность можно получить с помощью магнетронов и мазеров на циклотронном резонансе, которая ограничивается мощностью электрического пробоя используемого тракта. Максимальная выходная мощность измерительных генераторов обычно не превышает 10 -2 —10 Вт, что оказывается достаточным для решения большинства задач измерительной техники. В качестве источников СВЧ-колебаний в измерительных генераторах наибольшее распространение получили клистроны, диоды Ганна, транзисторы и ЛОВ.

Слайд 43

Общий принцип действия электровакуумных генераторов и усилителей СВЧ основан на взаимодействии электронного потока с электромагнитным полем, при котором осуществляется преобразование кинетической энергии электронов в энергию электромагнитных колебаний. Электроны приобретают кинетическую энергию, получаемую от источников постоянного тока, питающих генератор или усилитель. Мощность постоянного тока с определенным коэффициентом полезного действия преобразуется в мощность электромагнитных СВЧ-колебаний. С энергетической точки зрения КПД является важной характеристикой генераторного прибора, однако мощность измерительных генераторов мала, а условия применения практически не ограничивают потребляемую мощность, поэтому КПД, распространяемый на измерительные генераторы, не нормируется. Наибольшее распространение в качестве источников СВЧ- колебаний получили отражательные клистроны (рис. 9.1). Они имеют только один резонатор.

Слайд 44

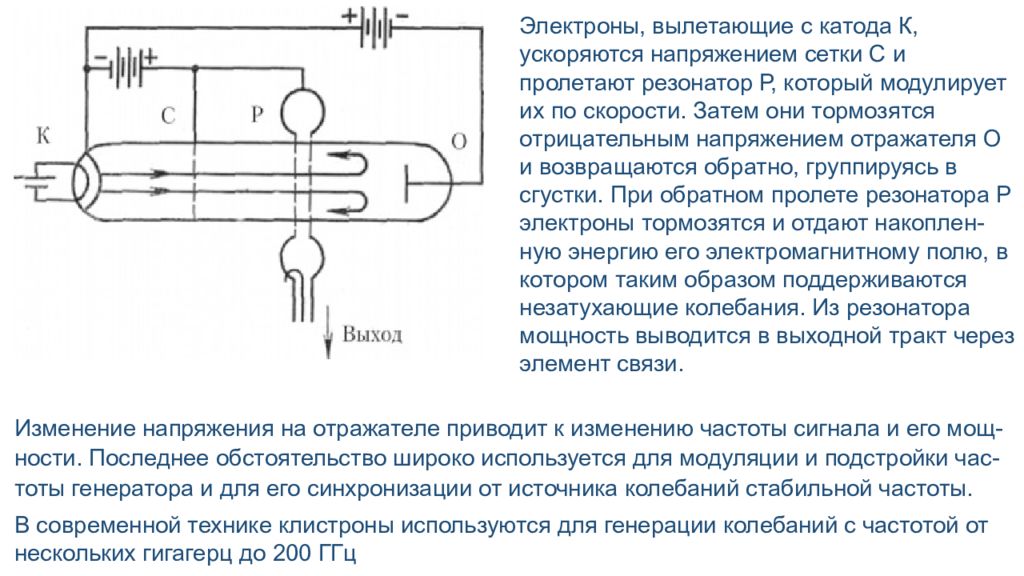

Электроны, вылетающие с катода К, ускоряются напряжением сетки С и пролетают резонатор Р, который модулирует их по скорости. Затем они тормозятся отрицательным напряжением отражателя О и возвращаются обратно, группируясь в сгустки. При обратном пролете резонатора Р электроны тормозятся и отдают накоплен- ную энергию его электромагнитному полю, в котором таким образом поддерживаются незатухающие колебания. Из резонатора мощность выводится в выходной тракт через элемент связи. Изменение напряжения на отражателе приводит к изменению частоты сигнала и его мощ-ности. Последнее обстоятельство широко используется для модуляции и подстройки час- тоты генератора и для его синхронизации от источника колебаний стабильной частоты. В современной технике клистроны используются для генерации колебаний с частотой от нескольких гигагерц до 200 ГГц

Слайд 47

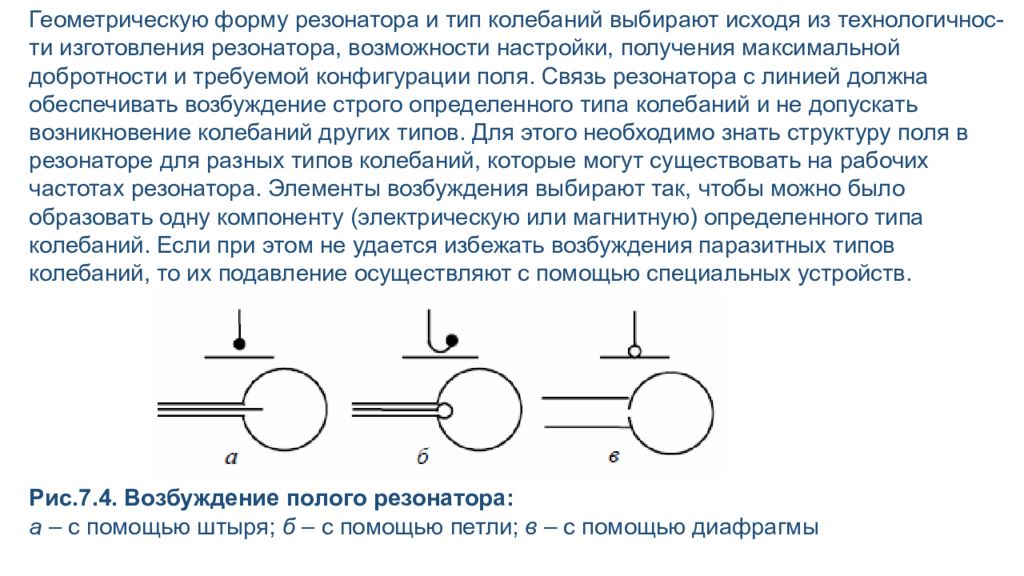

Геометрическую форму резонатора и тип колебаний выбирают исходя из технологичнос-ти изготовления резонатора, возможности настройки, получения максимальной добротности и требуемой конфигурации поля. Связь резонатора с линией должна обеспечивать возбуждение строго определенного типа колебаний и не допускать возникновение колебаний других типов. Для этого необходимо знать структуру поля в резонаторе для разных типов колебаний, которые могут существовать на рабочих частотах резонатора. Элементы возбуждения выбирают так, чтобы можно было образовать одну компоненту ( электрическую или магнитную) определенного типа колебаний. Если при этом не удается избежать возбуждения паразитных типов колебаний, то их подавление осуществляют с помощью специальных устройств. Рис.7.4. Возбуждение полого резонатора: а – с помощью штыря; б – с помощью петли; в – с помощью диафрагмы

Слайд 48

В случае работы с коаксиальной линией для возбуждения полого резонатора используют петлю или штырь (рис.7.4, а - б ). Петлю рассматривают как магнитный диполь. Ее площадь должна быть перпендикулярной линиям магнитного поля резонатора, а штырь – параллельным линиям электрического поля. Элементы связи следует размещать в максимумах соответствующих полей. В случае работы с металлическим волноводом полый резонатор преимущественно возбуждают с помощью диафрагмы (рис.7.4, в ), расположение кото-рой определяется аналогичным соображением (диафрагма соответствует комбинации электрического и магнитного диполей) Следует помнить, что величина связи, которая определяется, например, площадью петли и местом размещения ее в резонаторе, приводит к изменению резонансной частоты.

Слайд 49

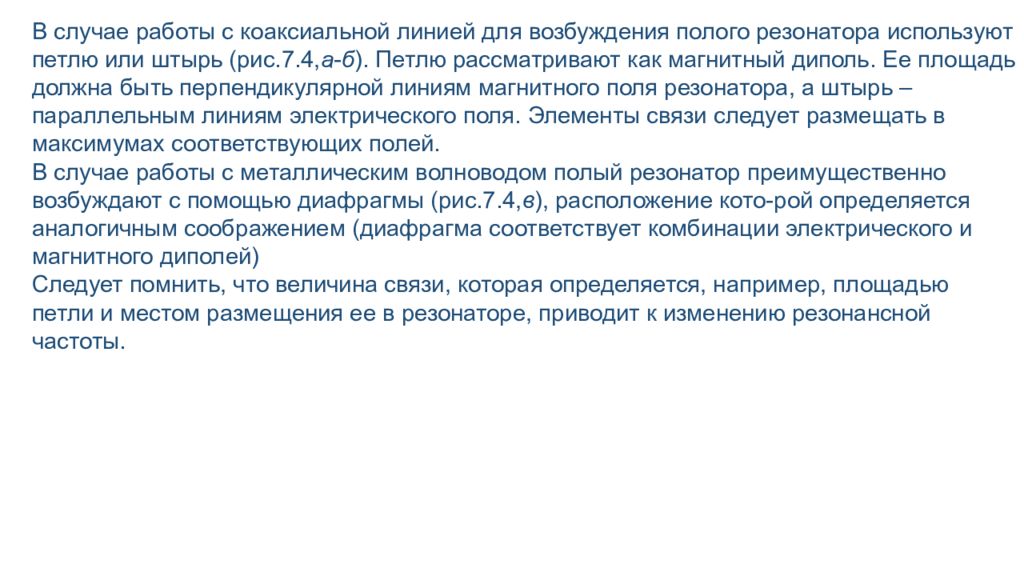

Возбуждение резонаторов Поскольку резонаторы обычно связаны с внешними цепями, то их колебательные системы следует рассматривать не изолированно, а в сочетании с присоединенными к ним возбуждающими устройствами. В качестве возбуждающих устройств применяют петлевые или штыревые антенны, щели и отверстия в общих боковых стенках резонатора и волноводов. На рис. 4 показаны способы возбуждения колебаний в цилиндрическом резонаторе с помощью петли, введенной через отверстие в боковой стенке или стержня, введенного через плоскость верхней стенки. Плоскость петли перпендикулярна силовым линиям магнитного поля. Возбуждаемое стержнем электрическое поле также сонаправлено с полем моды. Часто конструкция элемента связи предусматривает плавную регулировку глубины погружения петли и стержня, это определяет значение коэффициента связи резонатора. В случае связанных резонаторов, когда сопротивление нагрузок (линий передачи) являются актив- ными, ВЧ-мощность рассеивается как в самом резонаторе, так и в нагрузках. Pполн = Pрез + Pлин.

Слайд 50

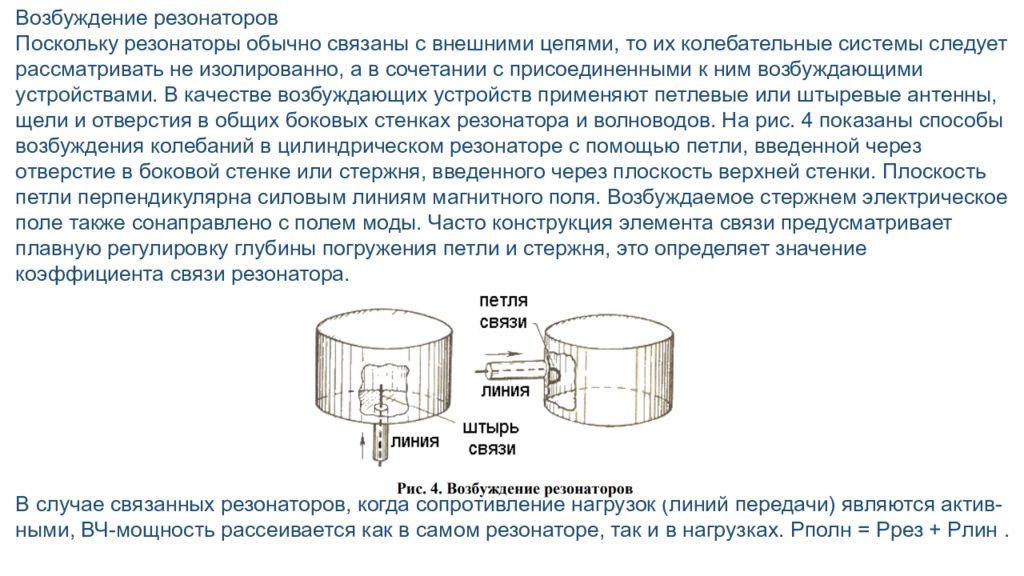

Для возбуждения и отбора мощности из волновода используются специальные устройства - штырь, петля (рамка) или отверстие связи. Возбуждающий штырь помещают в ту область волновода, где наблюдается максимум напряженности электрического поля необходимого типа волны. Например, при передаче по волноводу энергии волны Н 10 штырь необходимо расположить в центре широкой стенки волновода на расстоянии λ В /4 от короткозамкнутого конца. Размер штыря также выбирается порядка λ/4. Для обеспечения подстройки при изменении рабочей длины волны предусматривается регулировка глубины погружения штыря в волновод, а короткозамкнутый конец волновода представляет собой поршень, который может передвигаться. Возбуждение волновода с помощью отверстия связи эквивалентно одновременному действию возбуждающего штыря и рамки. В этом случае часть силовых линий электрического и магнитного полей волны, распространяющихся по волноводу 1, проникает в отверстие и возбуждает электромагнитные колебания в волноводе 2. Эффективность возбуждения волн всех устройств одинакова. На рисунке 12 показаны эти устройства.