Слайд 2: Нормотензивная гидроцефалия

Как самостоятельное заболевание, была описана в 1965 г. S. Hakim и R. D. Adams. По имени врачей, предложивших выделить эту форму гидроцефалии в отдельное заболевание, основной синдром принято называть триадой Хакима-Адамса. Данная форма гидроцефалии характеризуется медленным расширением желудочковой системы на фоне формально нормального внутричерепного давления и постепенным развитием клинической триады: нарушение походки, деменция, недержание мочи

Слайд 3: Этиология

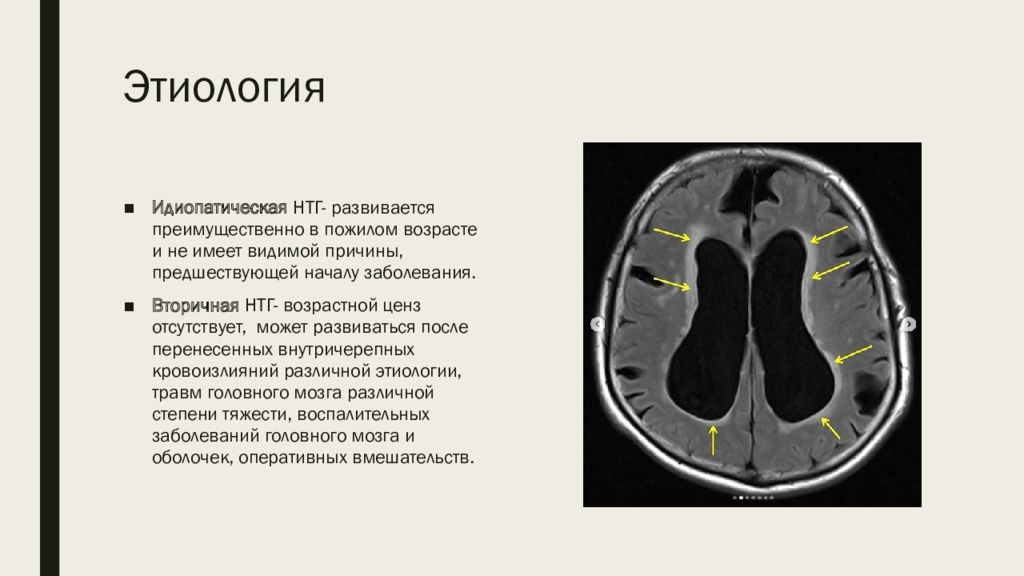

Идиопатическая НТГ- развивается преимущественно в пожилом возрасте и не имеет видимой причины, предшествующей началу заболевания. Вторичная НТГ- возрастной ценз отсутствует, может развиваться после перенесенных внутричерепных кровоизлияний различной этиологии, травм головного мозга различной степени тяжести, воспалительных заболеваний головного мозга и оболочек, оперативных вмешательств.

Слайд 4: Патогенез

Основой патогенеза этого заболевания следует считать окклюзию мест резорбции ликвора, затруднение транспорта его в кровь. Об этом говорит такой показатель, как сопротивление оттоку ликвора, который достоверно увеличивается у больных НТГ и снижается после проведенного оперативного лечения. На фоне затруднения резорбции ликвора отмечается относительное возрастание внутричерепного давления (ВЧД), с одной стороны, как механизм компенсации для улучшения транспорта цереброспинальной жидкости, с другой, как следствие обструкции ликвороносных путей, но, тем не менее, ВЧД остается в рамках возрастной нормы.

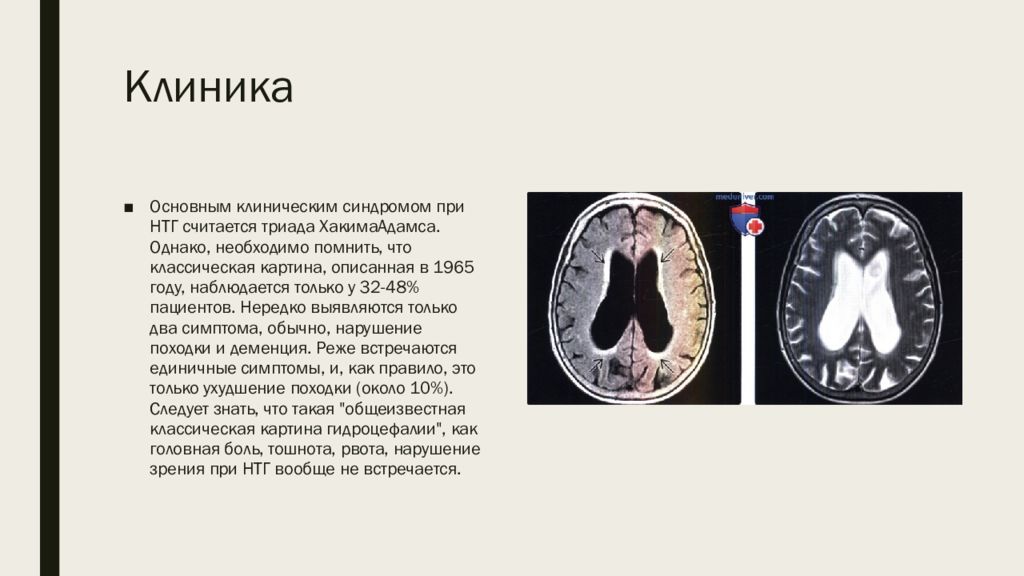

Слайд 5: Клиника

Основным клиническим синдромом при НТГ считается триада ХакимаАдамса. Однако, необходимо помнить, что классическая картина, описанная в 1965 году, наблюдается только у 32-48% пациентов. Нередко выявляются только два симптома, обычно, нарушение походки и деменция. Реже встречаются единичные симптомы, и, как правило, это только ухудшение походки (около 10%). Следует знать, что такая "общеизвестная классическая картина гидроцефалии", как головная боль, тошнота, рвота, нарушение зрения при НТГ вообще не встречается.

Слайд 6: Нарушение походки и подвижности

Для больных характерна шаркающая походка на широко расставленных ногах, уменьшение высоты и длины шага, снижение ритма и скорости движения, уменьшение покачивания туловища, "заносы", инертность при поворотах. Такую походку можно охарактеризовать как "магнитная", "шаркающая", "короткий шаг", "приклеивающиеся ноги". Часто пациенты пользуются дополнительными средствами опоры или поддержки. По мере прогрессирования заболевания отмечаются затруднения в начале акта ходьбы, увеличивается количество шагов в повороте, замедленность и трудность их выполнения. Мышечный тонус в ногах, как правило, повышен по пирамидному типу. В более тяжелых случаях в нижних конечностях возникает спастичность, гиперрефлексия, явления нижнего парапареза. Нарушения походки, вероятно, обусловлены расширением боковых желудочков головного мозга, преимущественно передних рогов, растяжением пирамидного тракта, разобщением базальных ядер с лобными отделами, дисфункцией лобной коры и нарушением сенсомоторной интеграции.

Слайд 7: Деменция

Когнитивные нарушения у больных с НТГ, как правило, имеют легкую и среднюю выраженность и развиваются медленнее, чем при болезни Альцгеймера. Эмоциональный фон, как правило, притуплен, критика к собственному состоянию снижена или отсутствует, отмечается аспонтанность, благодушие, дезориентированность, больше во времени, чем в месте. У некоторых больных возможно развитие маний, делириозоподобных проявлений, депрессии. В далеко зашедших стадиях заболевания возможно развитие вегетативного состояния. Когнитивные нарушения проявляются снижением памяти, замедлением скорости психических процессов и психомоторных реакций, снижением способности использовать приобретенные знания, невозможностью выполнять привычную работу, апатией, что связано с дисфункцией передних отделов головного мозга и характерно для так называемой субкортикальной деменции. Когнитивные нарушения чаще не являются основным симптомом. На ранних стадиях гнозис и другие корковые функции, как правило, не нарушены.

Слайд 8: Недержание мочи

Тазовые расстройства чаще носят характер недержания мочи, но на ранних стадиях может отмечаться учащённое мочеиспускание и никтурия. В дальнейшем присоединяются императивные позывы и, вскоре, недержание мочи. Расстройство мочеиспускания не является основным симптомом в триаде Хакима-Адамса. Недержание кала встречается редко.

Слайд 9: Клинико-радиологические критерии НТГ включают:

1) наличие полной или неполной триады Хакима-Адамса 2) расширение желудочков головного мозга: индекс Эванса более 0,3, нередко в сочетании с симметричным расширением конвекситальных ликворных пространств в области боковых щелей на фоне нормальных или относительно суженных ликворных пространств в парасагиттальных областях.

Слайд 10: Диагностика

1. Полное клиническое обследование, включающее неврологический и офтальмологический осмотр, проведение нейропсихологического обследования, исследования походки до и на 7-8 сутки после операции. 2. Проведение МРТ/ КТ головного мозга с исследованием ликвородинамики. 3. Исследование когнитивных функций и походки пациентам с НТГ с использованием бальной оценки. 4. Выполнение поясничного прокола всем пациентам с подозрением на НТГ с измерением ВЧД, проведением ликвородинамических проб, выполнением " taptest " с оценкой нейропсихологического обследования и походки после выполнения " tap-test ".

Слайд 11: Лечение

1. Консервативное – при противопоказаниях к оперативному вмешательству, осуществляеют врачи-неврологи, психиатры, нейрореабилитологи. 2. Оперативное – при выраженной клинической картине (полная /неполная триада Хакима-Адамса), картины гидроцефалии по данным МРТ (КТ) и по результатам проведенных тестов (положительный результат проводимых тестов является абсолютным показанием у оперативному лечению).

Слайд 12: Оперативное лечение

1. Создание альтернативного пути оттока и резорбции ликвора ( стандарт) Основным методом лечение больных с НТГ является вентрикулоперитонеальное или люмбоперитонеальное шунтирование. Предпочтение должно отдаваться клапаннорегулируемым системам с антисифонным устройством и системам с программируемым клапаном переменного давления с максимально возможным конструктивно малым шагом изменения открывающего давления. 2. Создание альтернативного пути оттока ликвора из желудочков мозга. Наименее инвазивным общепринятым современным методом лечения преимущественно окклюзионных форм гидроцефалии являются эндоскопические операции, направленные на создание альтернативного пути оттока ликвора через искусственно сформированные стомы ликворосодержащих полостей и базальных ликворных цистерн. При наличии окклюзии ликворопроводящих путей эти операции являются операцией выбора. В последнее время имеются данные об определенной эффективности эндоскопической тривентрикулоцистерностомии (ETV) у пациентов с гипорезорбтивными формами гидроцефалии, в том числе с НТГ.