Слайд 3

В образах помещиков отражается процесс постепенной деградации помещичьего класса, выявляются все его пороки и недостатки. «…не ревизские – мёртвые души, а все эти Ноздрёвы, Маниловы… - вот мёртвые души, и их мы встречаем на каждом шагу» А.И.Герцен

Слайд 4: Образы помещиков

Манилов II глава Собакевич V глава Ноздрёв IV глава Плюшкин VI глава Коробочка III глава

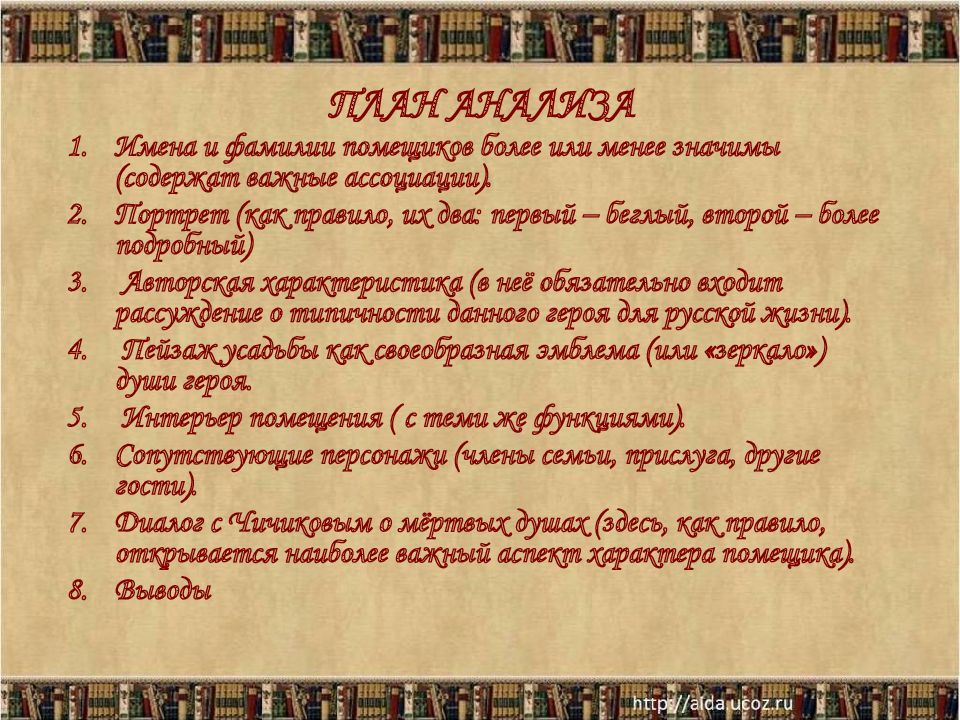

Слайд 5: ПЛАН АНАЛИЗА

Имена и фамилии помещиков более или менее значимы (содержат важные ассоциации). Портрет (как правило, их два: первый – беглый, второй – более подробный) Авторская характеристика (в неё обязательно входит рассуждение о типичности данного героя для русской жизни). Пейзаж усадьбы как своеобразная эмблема (или «зеркало») души героя. Интерьер помещения ( с теми же функциями). Сопутствующие персонажи (члены семьи, прислуга, другие гости). Диалог с Чичиковым о мёртвых душах (здесь, как правило, открывается наиболее важный аспект характера помещика). Выводы

Слайд 6: Манилов

«В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую <...> ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше…» Значимое имя Манилова (от глагола «манить», «заманивать») иронически обыгрывается Гоголем, пародирующим лень, бесплодную мечтательность, прожектерство, сентиментальность. Возможные литературные источники образа М.— персонажи произведений Н.М.Карамзина, например Эраст из повести «Бедная Лиза». Историческим прототипом, по мнению Лихачева, мог быть царь Николай I, обнаруживающий родство с типом Манилова Манилов

Слайд 7

«Сладкий», сентиментальный помещик; первый, к кому направляется Чичиков в надежде приобрести мертвые души (гл. 2). Портрет М. построен по принципу количественного нагнетания положительного качества (восторженности, симпатии, гостеприимства) до крайнего избытка, переходящего в противоположное, отрицательное качество: «черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару»; в лице М. «выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно…» Персонаж, «собранный» из обломков литературных штампов. В его портрете (белокурые волосы, голубые глаза), поведении (приторная мечтательность при полном бездействии), даже в возрасте (около 50 лет) могут быть опознаны черты «сентиментального», душевного и пустого государя Александра I последних лет его правления, приведших страну к катастрофе. Имя жены М., приятной дамы, плетущей кружевные кошельки, — «Лизанька», — совпадает как с именем сентиментальной героини Н. М. Карамзина, так и с именем жены Александра I. Манилов Портрет

Слайд 8: Поместье

Манилова – парадный фасад помещичьей России. Претензии на изысканность, образованность, утонченность вкуса еще более подчеркивают внутреннюю пустоту обитателей усадьбы. В сущности, это декорация, прикрывающая скудость. Бесхозяйственность Манилова открывается читателю еще по дороге в усадьбу: все безжизненно, жалко, мелко. Поместье Манилов Пейзаж Маниловки не лучше. Иронически обыграно Гоголем и само название деревни: «Деревня Маниловка не многих могла заманить своим местоположением». Печать серости, скудости, неопределенности цвета лежит на всем, что окружает Манилова: серый день, серые избы… Манилов – не только человек, от которого «не дождешься никакого живого слова», а и помещик, совершенно равнодушный к судьбам крестьян. Автор подсказывает читателю, что должно было бы занимать Манилова, если бы он был живым человеком: «Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время?» В Манилове все построено на желании понравиться. Все равно, кому и для чего,- этого он не знает. Так просто – чтобы были «именины сердца». М., погруженный в заманчивые размышления, никогда не выезжает на поля, а между тем мужики пьянствуют, у сереньких изб деревни М. ни одного деревца — «только одно бревно»; хозяйство идет как-то само собой; ключница ворует, слуги М. спят и повесничают.

Слайд 9: Интерьер

Манилов Интерьер Гоголь открывает читателю один из излюбленных им приемов характеристики персонажа: «Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого… человека, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей свое отпечатление». В главе о Манилове «раковина» особенно важна, так как характер героя неопределёнен, неуловим. В Манилове нет живых желаний, той силы жизни, которая движет человеком, заставляет его совершать какие-то поступки.

Слайд 10

Под стать характеру Манилова и его кабинет с бесполезной претензией на щегольство, прикрывающей пустоту и безобразие: «В его кабинете всегда лежала какаято книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года... Но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками». Красиво расставленные горки пепла не метафора ли это маниловской души? И в гостиной стояла «прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей», но на два кресла ее не хватило, и они весь век стояли ободранными. Вечером подавался на стол «щегольской подсвечник», «а рядом с ним ставился какойто просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечали ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги».

Слайд 11: Отношения в семье

Любовь Манилова и жены пародийно-сентиментальна. После восьми лет супружества они по-прежнему носят друг другу конфетки и лакомые кусочки со словами: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Обожают сюрпризы: готовят в подарок «бисерный чехольчик на зубочистку» или вязаный кошелек. Утонченная деликатность и сердечность М. выражается в абсурдных формах неуемного восторга: «щи, но от чистого сердца», «майский день, именины сердца»; чиновники, по словам М., сплошь препочтеннейшие и прелюбезнейшие люди С вещей претенциозность Манилова распространяется и на детей Манилова, названных именами греческих полководцев — Фемистоклюс и Алкид. Дети Манилова получают домашнее образование; их имена, кроме того, заключают в себе героические претензии Манилова (Алкид — второе имя Геракла; Фемистокл — вождь афинской демократии), однако алогизм имени Фемистоклюс (имя греческое — окончание «юс» латинское) высмеивает начатки образования полуевропейского русского дворянства. Манилов Отношения в семье

Слайд 12: Образ жизни

Манилов Образ жизни Вещи, окружающие Манилова, свидетельствуют о его неприспособленности, оторванности от жизни, о безразличии к реальности: господский дом стоит на юру, «открытом всем ветрам»; Манилов проводит время в беседке с надписью «Храм уединенного размышления», где ему приходят в голову разные фантастические проекты, например провести подземный ход от дома или выстроить через пруд каменный мост; в кабинете Манилова два года подряд лежит книжка с закладкой на 14-й странице; в картузах, табачнице рассыпан пепел, горки выбитой из трубки золы аккуратно расставлены на столе и окнах, что составляет досуг Манилова.

Слайд 13: Реакция на предложение Чичикова

Манилов испытывает растерянность, оказавшись перед непонятным для него явлением – предложением Чичикова купить у него мертвые души: «Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос, чёрт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри». Разговор Манилова и Чичикова о продаже мертвых душ свидетельствует о несамостоятельности и потому страхе Манилова, который при всей своей «изысканности» в этом диалоге очень недалек. Манилов так пуст, что ничего, кроме приятной улыбки и прожекта о подземном ходе или каменном мосте через пруд, сотворить может. Какие слова чаще всего встречаются в речи Манилова? Любезное «позвольте» да неопределенные местоимения и наречия: «какой-нибудь», «этакое», «какое-то», «этак»… Эти слова придают оттенок неопределенности всему, что говорит Манилов, создают ощущение смысловой бесплодности речи: «Как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться…» Манилов Реакция на предложение Чичикова

Слайд 14: Выводы

Образ Манилова олицетворяет общечеловеческое явление — «маниловщину», то есть склонность к созданию химер, псевдофилософствованию. Манилов мечтает о соседе, с которым можно было бы беседовать «о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое…», философствовать «под тенью вяза».Обобщенность, абстрактность, безразличие к деталям — свойства миросозерцания Манилова. Поместье Манилова — первый круг Дантова ада, куда спускается Чичиков, первая стадия «омертвелости» души (Манилов еще сохраняет симпатию к людям), заключающаяся, по Гоголю, в отсутствии какого бы то ни было «задора». Образ М. динамически разворачивается из пословицы: человек ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. В этом смысле Манилов, несмотря на живость манер и любезное щебетанье в разговоре,- мертвая душа. Манилов Выводы

Слайд 15: Коробочка

Вдова-помещица, коллежская секретарша. Фамилия Коробочка метафорически выражает сущность ее натуры: бережливой, недоверчивой, боязливой, скудоумной, упрямой и суеверной. Коробочка — «одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожай, убытки и держат голову несколько набок, Комод, где лежат, помимо белья, ночных кофточек, нитяных моточков, распоротого салопа, мешочки с деньгами,— аналог Коробочки. Имя и отчество Коробочки— Настасья Петровна — напоминает сказочную медведицу (ср. с Собакевичем — Михаиле Семеновичем) и указывает на «медвежий угол», куда забралась К., замкнутость, недалекость и упрямство помещицы. Коробочка Фольклорный источник образа Коробочки — баба Яга (А.Синявский). Ситуация встречи Чичикова и Коробочки сюжетно повторяет эпизод из «Вия»: заблудившиеся бурсаки попадают в гости к сатанинской «бабусе». Отдельными чертами Коробочка также напоминает ведьм из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (М.Вайскопф).

Слайд 16

Полной противоположностью Манилову изображена художником Коробочка. Кажется, что она похожа на черепаху в тяжёлом панцире, из которого торчит маленькая головка, без шеи, с совершенно тупым выражением лица, упрямо – неподвижным взглядом. Коробочка Портрет «Женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок…»

Слайд 17: Поместье

Мелочность Коробочки, животная ограниченность ее интересов исключительно заботами о собственном хозяйстве подчеркивается птичье-животным антуражем вокруг Коробочки. Помещики, живущие рядом с Коробочкой,— Бобров, Свиньин. В хозяйстве Коробочки «индейкам и курам не было числа», свинья съела «мимоходом цыпленка»; у Чичикова, заехавшего к Коробочке и выпавшего из брички, по ее словам, «как у борова», спина и бок в грязи; фруктовые деревья Коробочки накрыты сетями «для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое». Поместье Коробочка Само местоположение села Коробочки (в стороне от столбовой дороги, на боковом ответвлении жизни) указывает на ее «безнадежность», «бесперспективность» каких бы то ни было надежд на ее возможное исправление и возрождение. Небольшой домик и большой двор Коробочки, символически отражающие ее внутренний мир, — аккуратны, крепки; тес на крышах новый; ворота нигде не покосились

Слайд 18: Интерьер

Коробочка Интерьер Вещи в доме Корбочки, с одной стороны, отражают наивные представления Коробочки о пышной красоте; с другой — ее скопидомство и круг домашних развлечений (гадание на картах, штопанье, вышивка и стряпня): «комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате…». Звуковой образ бьющих часов Коробочки построен на контрасте зловещего змеиного шипения в обиталище бабы Яги и вместе с тем изображения десятилетиями неизменного старушечьего быта, «охрипшего» от времени: «шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями <...> стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку…».

Слайд 19: Образ жизни

Коробочка Образ жизни Коробочка не имеет претензий на высокую культуру, как Манилов, она не предается пустому фантазированию, все ее мысли и желания вертятся вокруг хозяйства. Перина в её доме — до потолка; всюду мухи — которые у Гоголя всегда сопутствуют застывшему, остановившемуся, внутренне мертвому современному миру. На предельное отставание, замедление времени в пространстве Коробочки указывают и по-змеиному шипящие часы, и портреты на стенах «в полосатеньких обоях»: Кутузов и старик с красными обшлагами, какие носили при государе Павле Петровиче. «Генеральские портреты», явно оставшиеся от покойного мужа Коробочки, указывают лишь на то, что история завершилась для нее в 1812 году.

Слайд 20: Реакция на предложение Чичикова

Чичиков соблазняет Коробочку прибыльностью «дела», ласково уговаривает, грозит, умоляет, обещает… Но Коробочка, привыкшая только к автоматическим, известным ей действиям, не может решиться на незнакомое дело и в ответ на разнообразные реплики Чичикова твердит только одно: « Ведь я мертвых никогда еще не продавала». Обещания Чичикова лишь пугают её. Страх перед неизвестным и боязнь продешевить в сочетании с глупостью образуют глухую стену упрямства, о которую Чичиков расшибся бы, если бы не пообещал в конце концов содействия в «казенных подрядах». Она собирается подсунуть Чичикову вместо «мертвых душ» пеньку и мед, цены на которые она знает, в отношении же «душ» Коробочка заявляет: «лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам». Коробочка Реакция на предложение Чичикова

Слайд 21

Общечеловеческая страсть, изображенная Гоголем в образе Коробочки,— «дубинноголовость». Она боится продешевить при продаже «мертвых душ», опасается, как бы Чичиков не обманул ее, хочет выждать, чтобы «как-нибудь не понести убытку»; может быть, эти души «в хозяйстве как-нибудь под случай понадобятся», и вообще «товар такой странный, совсем небывалый». Коробочка поначалу полагает, будто Чичиков намерен выкапывать мертвых из земли. Коробочка решается продать «души» со страху и из суеверия, ибо Чичиков посулил ей черта и чуть не проклял («да пропади и околей со всей вашей деревней!»), тем более что черт ей привиделся во сне: «гадкий … а рога-то длиннее бычачьих». Боязнь продешевить вынуждает Коробочку отправиться в город узнавать цену на «мертвые души», снарядив тарантас, «скорее похожий на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса <...>. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста».

Слайд 22: Выводы

Коробочка - одна из "тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи и убытки, а между тем набирают понемногу деньжонок в мешочки, размещенные по ящикам комодов". В образе Коробочки заключен тип «дубинноголового» упрямца, закоснелого и омертвевшего в своей ограниченности: «иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь…». Коробочка наделена характером; слегка смутившись от предложения Чичикова продать мертвых («Нешто хочешь ты их откопать из земли?»), тут же начинает торговаться («Ведь я мертвых еще никогда не продавала») и не останавливается до тех пор, пока Чичиков в гневе не сулит ей черта, а затем обещает купить не только мертвецов, но и другую «продукцию» по казенным подрядам. Коробочка туповата: в конце концов она приедет в город, чтобы навести справки, почем теперь идут мертвые души, и тем самым окончательно погубит репутацию Чичикова, без того пошатнувшуюся. Коробочка Выводы

Слайд 23: Ноздрёв

Ноздрев — молодцеватый 35-летний «говорун, кутила, лихач». Его образ типичен. Это человек "на все руки". Его увлекает пьяный разгул, буйное веселье, карточная игра. В присутствии Ноздрева ни одно общество не обходилось без скандальных историй, поэтому автор иронически называет Ноздрева "историческим человеком". Фамилия Ноздрёва — метонимия носа (происходит абсурдное двойное отделение: ноздрей от носа, носа — от тела). Ряд пословиц и поговорок соотносится с образом и характером Ноздрёва: «совать нос не в свое дело», «любопытной Варваре нос оторвали», «остаться с носом», «держать нос по ветру» (ср. у Гоголя: «Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами…»). Ноздрёв

Слайд 24

Одежда Ноздрёва (полосатый архалук), внешность (кровь с молоком; густые черные волосы, бакенбарды), жесты (молодцевато сбрасывает картуз), манеры (сразу переходит на «ты», лезет целоваться, всех именует или «душками», или «фе-тюками»), непрерывное вранье, задиристость, азарт, беспамятство, готовность нагадить лучшему другу без какой-либо цели — все это с самого начала создает узнаваемый литературно-театральный образ: Н. узнаваемо связан с водевильным типом Буянова, с Хлестаковым из «Ревизора».

Слайд 25

Портрет Ноздрёва согласуется с его метонимической фамилией: «возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних». Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и чёрными, как смоль, бакенбардами, свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его. Главные детали портрета – румяные щёки, свежесть лица, ключевое слово портрета – здоровье. Детали отражают сущность внутреннего портрета героя, его разбитного характера, его бессмысленных поступков. Как здоровье в нём прыщет через край, так и эмоциональность переходит все границы. Ноздрёв Портрет

Слайд 26: Поместье

Манилова – парадный фасад помещичьей России. Претензии на изысканность, образованность, утонченность вкуса еще более подчеркивают внутреннюю пустоту обитателей усадьбы. В сущности, это декорация, прикрывающая скудость. Бесхозяйственность Манилова открывается читателю еще по дороге в усадьбу: все безжизненно, жалко, мелко. Поместье Ноздрёв Пейзаж Маниловки не лучше. Иронически обыграно Гоголем и само название деревни: «Деревня Маниловка не многих могла заманить своим местоположением». Печать серости, скудости, неопределенности цвета лежит на всем, что окружает Манилова: серый день, серые избы… Манилов – не только человек, от которого «не дождешься никакого живого слова», а и помещик, совершенно равнодушный к судьбам крестьян. Автор подсказывает читателю, что должно было бы занимать Манилова, если бы он был живым человеком: «Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время?» В Манилове все построено на желании понравиться. Все равно, кому и для чего,- этого он не знает. Так просто – чтобы были «именины сердца». М., погруженный в заманчивые размышления, никогда не выезжает на поля, а между тем мужики пьянствуют, у сереньких изб деревни М. ни одного деревца — «только одно бревно»; хозяйство идет как-то само собой; ключница ворует, слуги М. спят и повесничают.

Слайд 27: Интерьер

Ноздрёв Интерьер Вещи вокруг Ноздрева тождественны его хвастливой и азартной натуре. С одной стороны, они иллюстрируют хаотичность, беспорядочность Ноздрева, с другой — его гигантские претензии и страсть к преувеличениям. В доме Ноздрева все заляпано краской: мужики белят стены. Н. показывает Чичикову и Мижуеву конюшню, где стойла в основном пустые; пруд, где раньше, по словам Ноздрева, «водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку»; псарню с густопсовыми и чистопсовыми, «наводившими изумление крепостью черных мясов»; поле, где Ноздрев ловил зайца-русака за задние ноги.

Слайд 28

Кабинет Ноздрева отражает его воинственный дух: вместо книг по стенам висят сабли, ружья, турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков» (алогизм Гоголя подчеркивает абсурдность вранья Ноздрева.). Шарманка Ноздрева играет воинственную песню «Мальбруг в поход поехал». Метонимический принцип в образе Ноздрева последовательно проводится Гоголем: дудка в шарманке Ноздрева совершенно точно повторяет сущность хозяина, его бессмысленно-задорный нрав: «Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна».

Слайд 29: Образ жизни

Ноздрёв Образ жизни Речь Ноздрева так же искромётна, как и его натура. Эту речь не назовёшь бесстрашной, это речь человека эмоционального, напористого, не заботящегося о завтрашнем дне. Главные ценности жизни – банчишка, выпивка, собаки и вообще всё, что называют словом “кутить”. Это человек, отличающийся “неугомонной юркостью и бойкостью характера”, по выражению Гоголя. Всё это отражается в речи героя. Ноздрёв лишён творческого начала. Его речь – это игра с общепринятыми словами, а на эту игру способен далеко не каждый человек. Ноздрёв занят речетворчеством. Обратите внимание на его эксперименты с французскими словами. Имение давно заброшено, никакого рационально управления не существует. Следовательно, нет ни духовной, ни материальной, жизни, но зато есть жизнь эмоциональная, которая поглотила всё. Постоянное враньё, желание спорить, азарт, неумение подавить свои чувства – вот что составляет сущность Ноздрёва. Для русского помещика охота – одна из составляющих жизни, а Ноздрёву псарня заменила всё. Он некий Троекуров, потерявший власть и влияние, изменивший свою грубую сильную натуру.

Слайд 30: Реакция на предложение Чичикова

«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки. — Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить. — Врешь, брат! Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб. — Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись, — только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутораста крестьян недостает... — Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев. — Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть. — Голову ставлю, что врешь! — Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу? — Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве. Чичиков оскорбился таким замечанием». Ноздрёв Реакция на предложение Чичикова

Слайд 31: Реакция на предложение Чичикова

Ноздрёв ничего не задумывает, не планирует, не «имеет в виду»; он просто ни в чем не знает меры. Опрометчивй Согласившись сыграть с ним на души в шашки (поскольку шашки не бывают краплеными), Чичиков чуть было не становится жертвой ноздревского разгула. Души, поставленные «на кои», оценены в 100 рублей; игроки обмениваются однотипными репликами: «Давненько не брал я в руки шашек» — «Знаем мы вас, как вы плохо играете». Ноздрёв Реакция на предложение Чичикова Но Ноздрёв сдвигает обшлагом рукава сразу по три шашки и проводит таким образом одну из них в дамки, не оставляя Чичикову иного выхода, как смешать фигуры. Расправа кажется неминуемой. Могучие Порфирий и Петрушка схватывают героя; Ноздрёв в азарте кричит: «Бейте его!» Чичикова спасает лишь явление грозного капитана-исправника с огромными усами. Ретировавшийся Чичиков надеется, что первая встреча с Ноздрёвым окажется последней; однако им предстоит еще две, одна из которых (глава 8, сцена губернского бала) едва не погубит покупателя мертвых душ. Неожиданно столкнувшись с Чичиковым, Ноздрёв кричит во всеуслышание: «А, херсонский помещик, херсонский помещик! <...> он торгует мертвыми душами!» — чем порождает волну невероятных слухов.

Слайд 32: Выводы

Болтовня, хвастовство, вранье - самые типичные черты Ноздрева. По оценке Чичикова, Ноздрев - "человек-дрянь". Он лишён каких бы то ни было нравственных принципов, социальных предпочтений, это некое ребячество, некий примитивизм, доисторическое существование взаимоотношений. По существу, если до Н. Чичиков (и читатель) встречаются с безнадежными, душевно мертвыми персонажами, которым нет и не может быть места в грядущей, преображенной России (образ которой предстояло создать в 3-м томе поэмы), то с Н. начинается череда героев, сохранивших в себе хоть что-то живое. Хотя бы — живой, при всей его бестолковости, характер и живую, глуповато-пошлую, но выразительную речь Герой новой капиталистической эпохи, эпохи эгоизма и расчёта, лишён сильных эмоций, а значит, лишён ощущения полноты жизни. Эти мысли посещают нас именно в момент чтения главы о Ноздрёве. Главная страсть Н.— «нагадить ближнему»: Н. распускал небылицы, расстраивал свадьбу, торговую сделку, но по-прежнему почитал себя приятелем того, кому нагадил. Страсть Н. общечеловеческая, не зависит ни от чина, ни от веса в обществе. По Гоголю, подобно Н., гадит человек «с благородной наружностью, со звездой на груди» («И нагадит так, как простой коллежский регистратор»). Ноздрев— инициатор скандала вокруг «мертвых душ», он первым выдал тайну Чичикова на бале у губернатора, после чего «посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих». Ноздрёв Выводы

Слайд 33: Собакевич

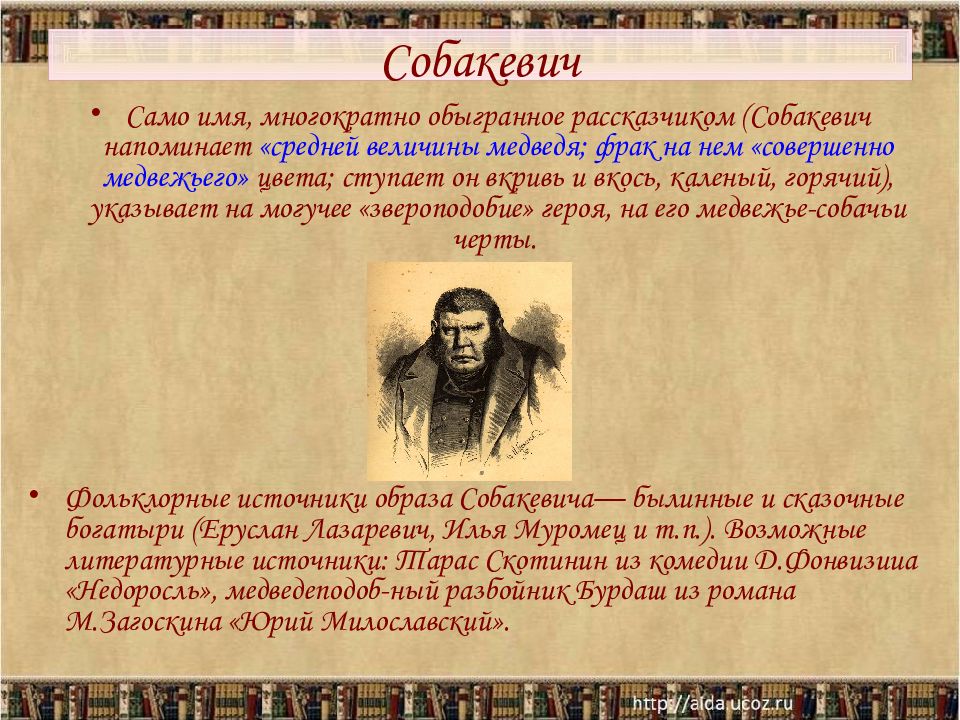

Само имя, многократно обыгранное рассказчиком (Собакевич напоминает «средней величины медведя; фрак на нем «совершенно медвежьего» цвета; ступает он вкривь и вкось, каленый, горячий), указывает на могучее «звероподобие» героя, на его медвежье-собачьи черты. Фольклорные источники образа Собакевича— былинные и сказочные богатыри (Еруслан Лазаревич, Илья Муромец и т.п.). Возможные литературные источники: Тарас Скотинин из комедии Д.Фонвизииа «Недоросль», медведеподоб-ный разбойник Бурдаш из романа М.Загоскина «Юрий Милославский». Собакевич

Слайд 34

Фамилия Собакевича формально не связана с его внешним обликом, его имя — Михайло Семенович — также указывает на фольклорного медведя. Однако ассоциативно фамилия соответствует характеру и портрету: у Собакевича «бульдожья» хватка и лицо; кроме того, к людям он относится, как цепной пес. Собакевич после согласия продать души: «да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствие ближнему»).

Слайд 35

Грубость и неуклюжесть — суть портрета Собакевича. Природа, создавая его лицо, «рубила со всего плеча: хватила топором раз — вышел нос, хватила другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет…». Богатырская мощь Собакевича (нога, обутая в сапог исполинского размера), подвиги за обеденным столом (ватрушки «гораздо больше тарелки», «индюк ростом с теленка», съеденная зараз «половина бараньего бока »), богатырское здоровье Собакевича («пятый десяток живу, ни разу не был болен») пародируют облик и деяния сказочных и былинных богатырей. Бездушность Собакевича подчеркивает метафорическая подмена лица широкой молдаванской тыквой, а ног — чугунными тумбами. Собакевич Портрет

Слайд 36: Поместье

«Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчёных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке». Собакевич Поместье

Слайд 37: Поместье

Внутренний облик С. отражается во всем, что его окружает. От пейзажа — два леса, березовый и дубовый, как два крыла, и посередине — деревянный дом с мезонином — до «дикого» окраса стен. В устройстве дома «симметрия» борется с «удобством»; все бесполезные архитектурные красоты устранены. Лишние окна забиты, вместо них просверлено одно маленькое; мешавшая четвертая колонна убрана. Поместье Собакевич Дом Собакевича вовсе не отличается красотой и изяществом. Про такое здание принято говорить - «циклопическое» сооружение, имея в виду его форму и полное отсутствие какой-либо логики в построении. Избы мужиков также построены без обычных деревенских «затей», без украшений. Зато они сделаны «как следует» и прочны; даже колодец — и тот вделан в дуб, обычно идущий на постройку мельниц. Мужикам его живется неплохо, надежно. (Тут следует авторское отступление о петербургской жизни, которая могла бы и погубить С., развратив его чиновным всевластием.) То, что природная мощь и деловитость как бы отяжелели в нем, обернулись туповатой косностью — скорее беда, чем вина героя.

Слайд 38: Интерьер

Собакевич Интерьер Вещи вокруг Собакевича повторяют тяжелое и прочное тело хозяина: крепкий и асимметричный дом, «как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов»; крестьянские избы и колодец из корабельного дуба, но без всяких резных узоров; пузатое ореховое бюро — совершенный медведь; стол, кресло, стулья, казалось, говорили: «И я тоже Собакевич!» Даже дрозд похож на Собакевича. В доме С. развешаны картины, изображающие сплошь «молодцов», греческих героев-полководцев начала 1820-х гг., чьи образы словно списаны с него самого. Это Маврокордато в красных панталонах и с очками на носу, Колокотрони и другие, все с толстыми ляжками и неслыханными усами. (Очевидно, чтобы подчеркнуть их мощь, в среду «греческих» портретов затесался «грузинский» — изображение тощего Багратиона.) Великолепной толщиной наделена и греческая героиня Бобелина — ее нога обширнее, чем туловище какого-нибудь щеголя.

Слайд 39: Отношения в семье

«… Дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма. — Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич. Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом. — Душенька, рекомендую тебе, — продолжал Собакевич, — Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться. Собакевич Отношения в семье Вторая «половина» Собакевича - Феодулия Ивановна, тощая как жердь, является полной противоположностью своему мужу. У Собакевича есть дочь с типичным русским именем - Олена Михайловна. Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью».

Слайд 40

Собакевич— русофил и ненавидит все западное. Он готов перевешать немцев и французов, так как те придумали диету, воображая, «что и с русским желудком сладят». Собакевич не детализирует, он сторонник целого, гигантского. В этом, согласно Собакевичу, проявляется истинно русская натура: «У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся!» У полицмейстера, пока гости беседовали, Собакевич «доехал» осетра. Губернатор у Собакевича— «первый разбойник в мире», «за копейку зарежет». Весь город — христопродавцы, «мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет <...>. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Чиновники, по мнению Собакевича, «даром бременят землю», а стряпчий Золотуха — «первейший хапуга в мире».

Слайд 41: Образ жизни

Собакевич Образ жизни Если Манилов живет вообще вне времени, если время в мире Коробочки страшно замедлилось, а Ноздрев живет лишь в каждую данную секунду, то Собакевич прописан в современности, в 1820-х гг. (эпоха греческих героев). В отличие от всех предшествующих персонажей и в полном согласии с повествователем Собакевич — именно потому, что сам наделен избыточной, поистине богатырской силой, — видит, как измельчала, как обессилела нынешняя жизнь. Во время торга он замечает: «Впрочем, и то сказать: что это за люди? мухи, а не люди», куда хуже покойников. А в 8-й главе, в разговоре с председателем палаты, который восхищается здоровьем Собакевича и предполагает, что он, подобно своему отцу, мог бы повалить медведя, Собакевич «трезво» возражает: «Нет, не повалю».

Слайд 42: Реакция на предложение Чичикова

Собакевич в разговоре с Чичиковым выказывает необыкновенную озлобленность к окружающим. Все, по его мнению, плохи, жулики, мошенники: «За копейку убьют». Губернатор и вице-губернатор — «Это Гога и Магога!» Не Успев завести разговор о покупке мертвых душ, Чичиков обескуражен напором Собакевича, готового продать «по сту рублей». Его жадность непомерна, он забывает, что речь идет об умерших крестьянах, и расхваливает их, как барышник, чтобы набавить цену. Но из его уст звучит гимн работникам: «…вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, прочность такая, сам и собьет, и лаком покроет!.. А Пробка Степан, плотник?.. Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!.. Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть как в рот хмельного! А Еремей Сорокоплехин! да этот мужик достанет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил пятисот рублей». Собакевич Реакция на предложение Чичикова

Слайд 43

И опять «вылезла» натура Собакевича, главное —деньги v него нет почтения ни к умершим крестьянам, ни признательности за их добросовестный труд, а лишь желание продать подо роже «товар», не продешевить. Какие могут быть разговоры, со мнения, угрызения совести, если нашелся покупатель и на этот «товар». Только бы не упустить своей выгоды.

Слайд 44: Выводы

Душа Собакевича погребена под тяжестью плоти или, по словам Гоголя, где-то за горами закрыта «толстою скорлупою», «как у бессмертного Кощея». О душе Собакевич вспоминает только торгуясь с Чичиковым, сводя ее неуловимую сущность к сугубо вещественной оболочке, к пище: «У вас душа человеческая все равно что пареная репа» Собакевич— «человек-кулак». Метафора Гоголя выражает общечеловеческую страсть, олицетворенную в образе Собакевича,— страсть к тяжелому, земному, плотскому. Это — стяжательство особого рода, оно кардинально отличается от беспочвенного, зыбкого стяжательства Чичикова; напротив, оно предметно, по-хозяйски прочно (даже «мертвые души» у Собакевича не дрянь-душа, а «ядреный орех, все на отбор»), за душу Собакевич «заламывает» сто рублей и не брезгует мошенничеством, подсунув в список душ бабу — «Елизавету Воробья». Гоголь рисует фигуру, поражающую своей грубостью. Собакевич, «человек-кулак», - широко типичный образ. «Тоже Собакевич» сыщется не только в захолустье – сыщется он и в Петербурге. Собакевич Выводы

Слайд 45: Плюшкин

Фамилия Плюшкина— парадоксальная метафора, в которой заложено самоотрицание: плюшка — символ довольства, радостного пиршества, веселого избытка — противопоставлена угрюмому, дряхлому, бесчувственному, безрадостному существованию Плюшкина. Образ заплесневелого сухаря, оставшегося от кулича, привезенного дочерью Плюшкина, тождествен метафорическому смыслу его фамилии. Литературные источники образа Плюшкина— образы скупцов у Плавта, Ж.-Б.Мольера, Шейлок У.Шекспира, Гобсек О.Бальзака, Барон А.С.Пушкина, также, очевидно, князь Рамирский из романа Д.Н.Бегичева «Семейство Холмских», Мельмот-старший из романа Ч.Р.Метьюрина «Мельмот-скиталец», барон Балдуин Фюрен-гоф из романа И.И.Лажечникова «Последний новик».

Слайд 46

Жизненным прототипом образа Плюшкина, вероятно, явился историк М.М.Погодин. Гоголь начал писать главу о Плюшкине в подмосковном доме Погодина, славившегося своей скупостью; дом Погодина был окружен садом, послужившим прообразом сада Плюшкина ( воспоминания А.Фета: «в кабинете Погодина... невообразимый хаос. Тут всевозможные старинные книги лежали грудами на полу..., не говоря о сотнях рукописей с начатыми работами, места которых, равно как и ассигнаций, запрятанных по разным книгам, знал только Погодин».)

Слайд 47

«У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — Ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально». Плюшкин Портрет

Слайд 48

Портрет Плюшкина создается с помощью гиперболических деталей: Плюшкин предстает бесполым существом, скорее бабой. Чичиков принимает Плюшкина за ключницу, так как на поясе у Плюшкина ключи, и он бранит мужика «довольно поносными словами»; «маленькие глазки еще не потухли и бегали <...> как мыши»; «один подбородок только выступал очень далеко вперед, так, что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать». На засаленном и замасленном халате «вместо двух болталось четыре полы» (характерное для Гоголя комическое удвоение); спина, запачканная мукой, «с большой прорехою пониже» Плюшкин Портрет

Слайд 49: Поместье

«Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги». Поместье Плюшкин В хозяйстве Плюшкина по-прежнему сохраняется грандиозный размах: громадные кладовые, амбары, сушили с холстами, сукнами, овчинами, сушеной рыбой, овощами. Однако хлеб гниет в кладовых, зеленая плесень покрывает ограды и ворота, бревенчатая мостовая ходит, «как фортепьянные клавиши», кругом ветхие крестьянские избы, где «многие крыши сквозят, как решето», две сельские церкви опустели. в имении Плюшкина прежде всего бросается в глаза ветхость и опустошение. Жизнь, кажется, покинула деревню Плюшкина, и жерди по сторонам домов напоминают ребра скелета.

Слайд 50

Дом Плюшкина.— аналог средневекового замка скупца из готического романа («Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок…»); в нем сплошь щели, все окна, кроме двух «подслеповатых», за которыми обитает Плюшкина забиты. Символ «богатырской» скупости Плюшкина., стяжательства, доведенного до крайнего предела,— замок-исполин в железной петле на главных воротах дома Плюшкина. Это же запустение, дух смерти подчеркивает Гоголь, говоря о комнате Плюшкина: «Никак было нельзя сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо…» Картину «вымершего места» завершает «замок-исполин», висящий на обычно «запертых наглухо» главных воротах. Начиная описание плюшкинского дома, Гоголь – очевидно, намеренно – называет его «странным замком», а заканчивает описание символической деталью «замок-исполин». Замок превратился в замок, наглухо заперший все живое.

Слайд 51: Интерьер

Плюшкин Интерьер Вещи Плюшкина ветшают, время останавливается, в комнатах Плюшкина. застывает вечный хаос: «Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину». Пыльная куча в углу, куда Плюшкин тащит всякую дрянь: найденную щепку, старую подошву, железный гвоздь, глиняный черепок, краденое у зазевавшейся бабы ведро — символизирует полную деградацию всего человеческого в Плюшкине. В противоположность пушкинскому Барону Плюшкин изображен не в окружении груды червонцев, а на фоне тления, уничтожившего его богатства.

Слайд 52: Интерьер

«Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов». Бюро Плюшкина, куда он погребает деньги Чичикова, символизирует гроб, где в глубине косной материи похоронена его душа, духовное сокровище, умершее от стяжательства (ср. евангельскую притчу о таланте, зарытом в землю). Плюшкин Интерьер

Слайд 53: Отношения в семье

Это единственный, кроме самого Чичикова, герой поэмы, у которого есть биография, есть прошлое; без прошлого может обойтись настоящее, но без прошлого нет пути в будущее. До смерти жены П. был рачительным, опытным помещиком; у дочек и сына были учитель-француз и мадам; однако после этого у П. развился «комплекс» вдовца, он стал подозрительнее и скупее. Следующий шаг в сторону от определенной ему Богом жизненной дороги он сделал после тайного бегства старшей дочери, Александры Степановны, со штабс-ротмистром и самовольного определения сына в военную службу. (Он и до «бегства» считал военных картежниками и расточителями, теперь же и вовсе враждебно настроен к военной службе.) Младшая дочь умерла; сын проигрался в карты; душа П. ожесточилась окончательно; «волчий голод скупости» овладел им. Даже покупщики отказались иметь с ним дело — ибо это «бес», а не человек. Плюшкин Отношения в семье

Слайд 54: Образ жизни

Манилов Образ жизни Хозяин позабыл о главном и сосредоточился на третьестепенном. Он давно уже не знает, сколько, где и чего производится в его обширном и загубленном хозяйстве, но зато следит за уровнем старой наливки в графинчике: не выпил ли кто-нибудь. Запустение «пошло на пользу» одному лишь плюшкинскому саду, который, начинаясь близ господского дома, пропадает в поле. Все остальное — погибло, омертвело. Прежде, до «падения», взгляд П., как трудолюбивый паук, «бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины»; теперь паук оплетает маятник остановившихся часов. Тут все неподвижно. Даже серебряные карманные часы, которые П. собирается подарить — да так и не дарит — Чичикову в благодарность за «избавление» от мертвых душ, и те «поиспорчены». Об ушедшем времени (а не только о скаредности) напоминает и зубочистка, которою хозяин, быть может, ковырял в зубах еще до нашествия французов..

Слайд 55: Реакция на предложение Чичикова

Умный Чичиков, угадав подмену, произошедшую в Плюшкине, соответственным образом «переоснащает» свою обычную вступительную речь; как в Плюшкине «добродетель» потеснена «экономией», а «редкие свойства души» — «порядком», так подменены они и в чичиковском «приступе» к теме мертвых душ. Но в том и дело, что жадность не до последнего предела смогла овладеть сердцем Плюшкина. Манилов Реакция на предложение Чичикова

Слайд 56

Совершив купчую (Чичиков убеждает хозяина, что готов взять на себя податные издержки на мертвых «для удовольствия вашего»; список мертвецов у хозяйственного Плюшкина уже готов, неизвестно для какой нужды), Плюшкин размышляет, кто бы мог от его имени заверить ее в городе, и вспоминает, что председатель был его школьным товарищем. И это воспоминание (тут полностью повторяется ход авторских размышлений в начале главы) внезапно оживляет героя: «на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось <...> бледное отражение чувства». Естественно, что случайный и мгновенный проблеск жизни; повествователь сравнивает его с последним, «явлением» внезапно вынырнувшего утопленника, которого все зеваки считали уже погибшим и который действительно погибнет в следующую секунду.

Слайд 57: Выводы

В своеобразной отрицательной иерархии помещичьих типов, выведенных в поэме, этот скупой старик (ему седьмой десяток) занимает одновременно и самую нижнюю, и самую верхнюю ступень. Его образ олицетворяет полное омертвение человеческой души, почти полную погибель сильной и яркой личности, без остатка поглощенной страстью скупости, но именно поэтому способной воскреснуть и преобразиться. «Скупость Плюшкина— это как бы обратная сторона его отпадения от людей…» (Е.Смирнова). Умственные способности Плюшкина тоже приходят в упадок, сводятся к подозрительности, ничтожной мелочности: дворовых он считает ворами и мошенниками; составляя список «мертвых душ» на четвертке листка, сокрушается, что нельзя отделить еще осьмушку, «лепя скупо строка на строку» Плюшкин Выводы

Слайд 58: Выводы

Образ сада Плюшкина., по которому прошелся резец природы, сделав его прекрасным садом, контрастирует с образом «дряхлого замка» (адом) и является прообразом обращения Плюшкина.— мысли Гоголя воскресить Плюшкина. из мертвых в 3-м томе поэмы, намекая на «райский сад». С другой стороны, в описании сада Плюшкина имеются метафоры с элементами реального портрета Плюшкина («густая щетина» «седого чапыжника»), а «запущенный участок сада выступает как своеобразная эмблема человека, оставившего без ухода свое «душевное хозяйство», по выражению Гоголя» (Е.Смирнова). Углубление сада, «зиявшее, как темная пасть», также напоминает об аде для тех, у кого душа заживо умирает, что происходит с Плюшкиным. Сад Плюшкина нарисован как поединок жизни и смерти. Человек убил в себе все живое и, как паук, хотел бы затянуть весь мир своей омертвляющей сетью. И эта попытка страшна, ужасна. Однако жизнь в целом, природа не подчиняется усилиям паука, что и рождает надежду, оставляет возможность просветления. Плюшкин Выводы

Слайд 59

Главы о помещиках, которым уделено больше половины первого тома, автор расположил в строго продуманном порядке: расточительного мечтателя Манилова сменяет бережливая Коробочка; ей противопоставлен разорившийся помещик, пройдоха Ноздрёв; затем опять поворот к хозяйственному помещику-кулаку Собакевичу; галерею крепостников замыкает скряга Плюшкин, воплощающий крайнюю степень падения помещичьего класса. Выводы

Слайд 60: Выводы

Гоголь создаёт пять характеров, пять портретов, которые так непохожи друг на друга, и в то же время в каждом из них выступают типичные черты русского помещика. Наше знакомство начинается с Манилова и заканчивается Плюшкиным. В такой последовательности есть своя логика: от одного помещика к другому углубляется процесс оскудения человеческой личности, развёртывается всё более страшная картина разложения крепостнического общества. Гоголь наделил каждого помещика оригинальными, конкретными чертами. Его герои сохраняют родовые, социальные признаки: низкий культурный уровень, отсутствие интеллектуальных запросов, стремление к обогащению, жестокость в обращении с крепостными, нравственная нечистоплотность, отсутствие элементарного понятия о патриотизме. Эти нравственные уроды. Помещики мертвы не только морально, но и духовно.

Последний слайд презентации: Образы помещиков в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»: Выводы

Авторские характеристики персонажей, обращение к прошлому героев, широко развернутое сравнение, гиперболизм – важнейшие средства сатирической типизации, используемые Гоголем в поэме «Мертвые души». «Мёртвые души» потрясли Россию, - писал А.И. Герцен. – Портреты его хороши, жизнь сохранена во всей полноте, не типы отвлечённые, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз».