Первый слайд презентации

Общество и власть после Первой российской революции (1907-1914 гг.) Новейшая история России

Слайд 2

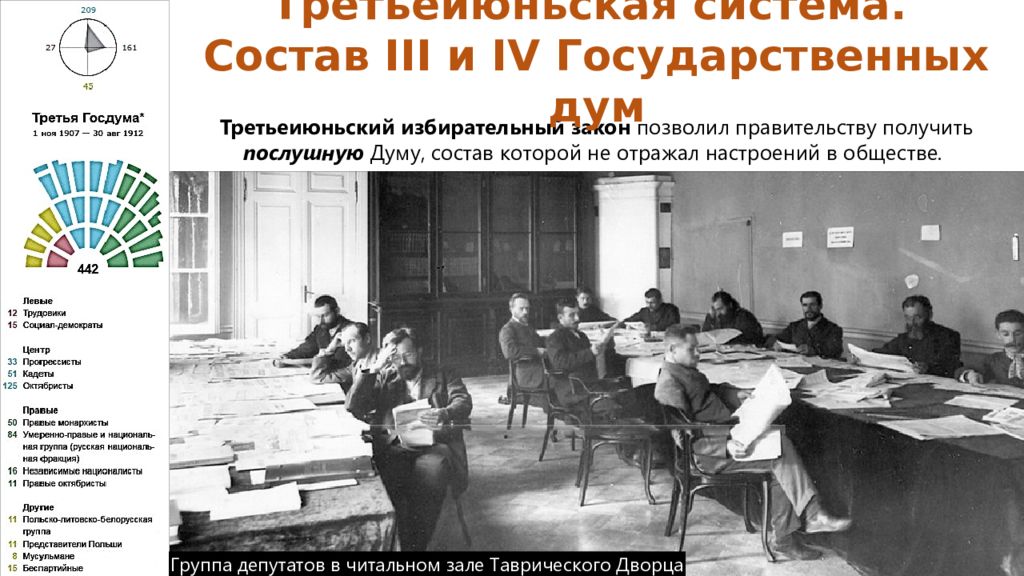

Третьеиюньский избирательный закон позволил правительству получить послушную Думу, состав которой не отражал настроений в обществе. Третьеиюньская система. Состав III и IV Государственных дум Группа депутатов в читальном зале Таврического Дворца

Слайд 3

Часть современных историков считают, что подобное явление возникло в Думе вопреки царскому правительству, стремившемуся обеспечить правое большинство. В то же время правые отказывались принимать некоторые правительственные законопроекты, считая их слишком либеральными. В этих ситуациях правительство опиралось на октябристско-кадетское большинство. В III Думе (председатели – Николай Хомяков (ноябрь 1907 – март 1910 гг.), Александр Гучков (март 1910 – март 1911 гг.), Михаил Родзянко (апрель 1911 – июнь 1912 гг.) могло складываться либо правооктябристское, либо октябристско-кадетское большинство. Это позволяло правительству маневрировать между дворянством и буржуазией. Третьеиюньская система. Состав III и IV Государственных дум Группа депутатов от казачества

Слайд 4

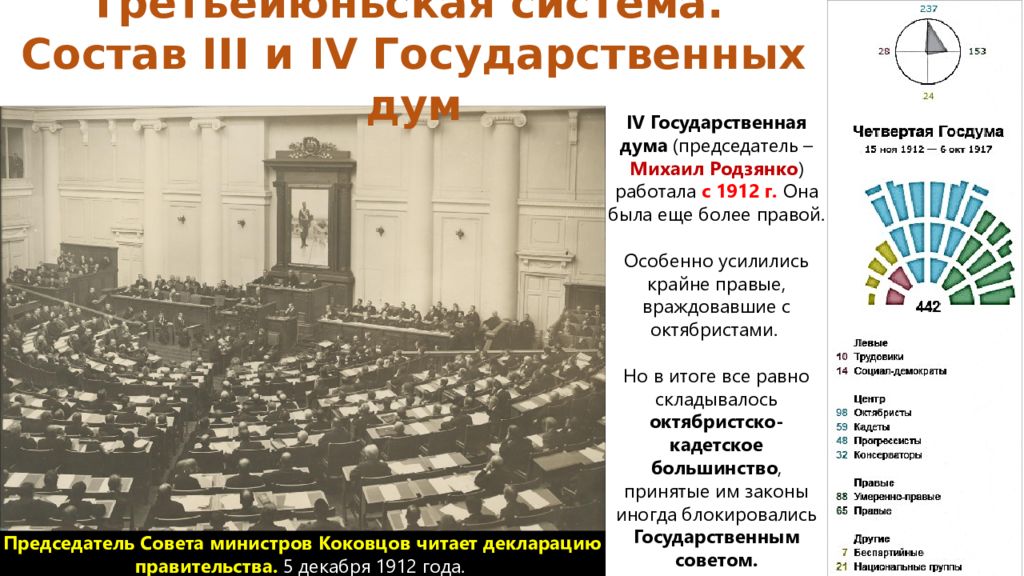

IV Государственная дума (председатель – Михаил Родзянко ) работала с 1912 г. Она была еще более правой. Особенно усилились крайне правые, враждовавшие с октябристами. Но в итоге все равно складывалось октябристско-кадетское большинство, принятые им законы иногда блокировались Государственным советом. Третьеиюньская система. Состав III и IV Государственных дум Председатель Совета министров Коковцов читает декларацию правительства. 5 декабря 1912 года.

Слайд 5

Николай II не скрывал желания превратить Думу в совещательный орган, пересмотрев Манифест 17 октября. Однако власти так и не решились на этот шаг. Историки иногда характеризуют третьеиюньский режим как «конституционное самодержавие». Политический строй оставался абсолютистским по существу (правительство несло ответственность только перед царем, а не перед Думой), но не мог обходиться без конституционного прикрытия. Третьеиюньская система. Состав III и IV Государственных дум. Михаил Родзянко (1859-1924) председатель IV Государственной думы, один из лидеров партии Союз 17 октября (октябристов )

Слайд 6

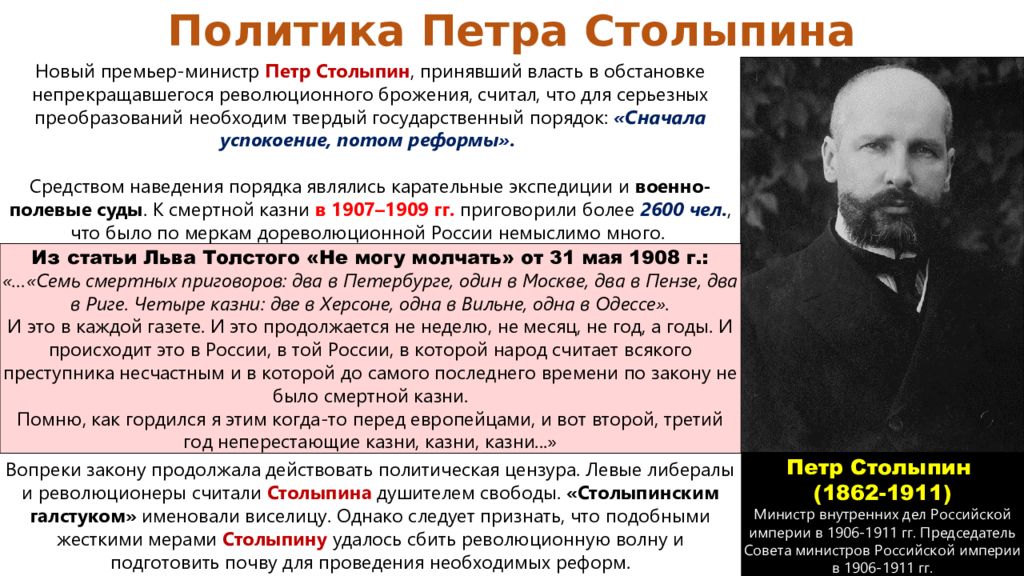

Новый премьер-министр Петр Столыпин, принявший власть в обстановке непрекращавшегося революционного брожения, считал, что для серьезных преобразований необходим твердый государственный порядок: «Сначала успокоение, потом реформы». Средством наведения порядка являлись карательные экспедиции и военно-полевые суды. К смертной казни в 1907–1909 гг. приговорили более 2600 чел., что было по меркам дореволюционной России немыслимо много. Политика Петра Столыпина Петр Столыпин (1862-1911) Министр внутренних дел Российской империи в 1906-1911 гг. Председатель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг. Вопреки закону продолжала действовать политическая цензура. Левые либералы и революционеры считали Столыпина душителем свободы. « Столыпинским галстуком» именовали виселицу. Однако следует признать, что подобными жесткими мерами Столыпину удалось сбить революционную волну и подготовить почву для проведения необходимых реформ. Из статьи Льва Толстого «Не могу молчать» от 31 мая 1908 г.: «…« Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе». И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год неперестающие казни, казни, казни...»

Слайд 7

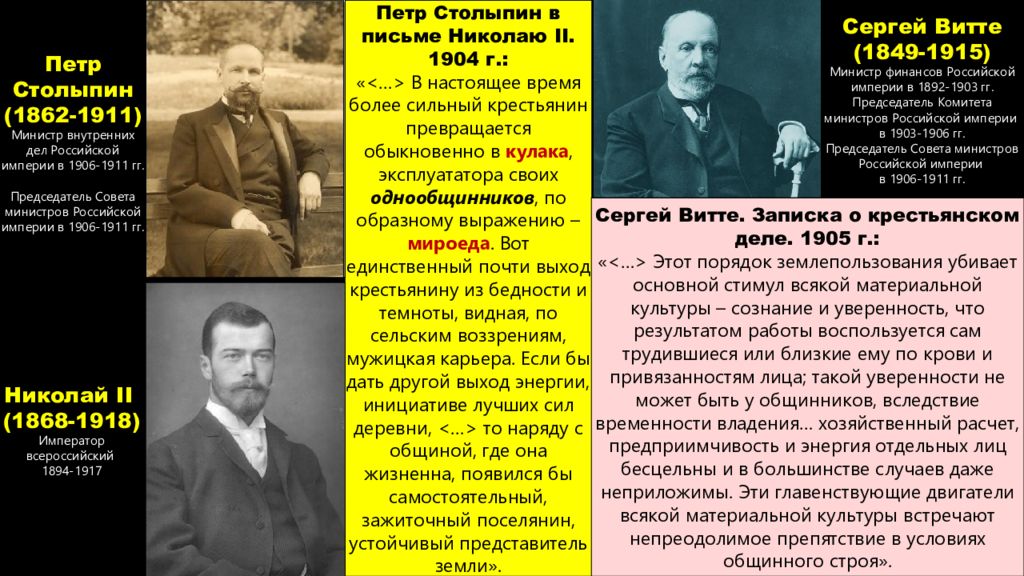

Петр Столыпин в письме Николаю II. 1904 г.: «<…> В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщинников, по образному выражению – мироеда. Вот единственный почти выход крестьянину из бедности и темноты, видная, по сельским воззрениям, мужицкая карьера. Если бы дать другой выход энергии, инициативе лучших сил деревни, <…> то наряду с общиной, где она жизненна, появился бы самостоятельный, зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли». Петр Столыпин ( 1862-1911) Министр внутренних дел Российской империи в 1906-1911 гг. Председатель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг. Николай II (1868-1918) Император всероссийский 1894-1917 Сергей Витте (1849-1915) Министр финансов Российской империи в 1892-1903 гг. Председатель Комитета министров Российской империи в 1903-1906 гг. Председатель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг. Сергей Витте. Записка о крестьянском деле. 1905 г.: «<…> Этот порядок землепользования убивает основной стимул всякой материальной культуры – сознание и уверенность, что результатом работы воспользуется сам трудившиеся или близкие ему по крови и привязанностям лица; такой уверенности не может быть у общинников, вследствие временности владения… хозяйственный расчет, предприимчивость и энергия отдельных лиц бесцельны и в большинстве случаев даже неприложимы. Эти главенствующие двигатели всякой материальной культуры встречают непреодолимое препятствие в условиях общинного строя».

Слайд 8

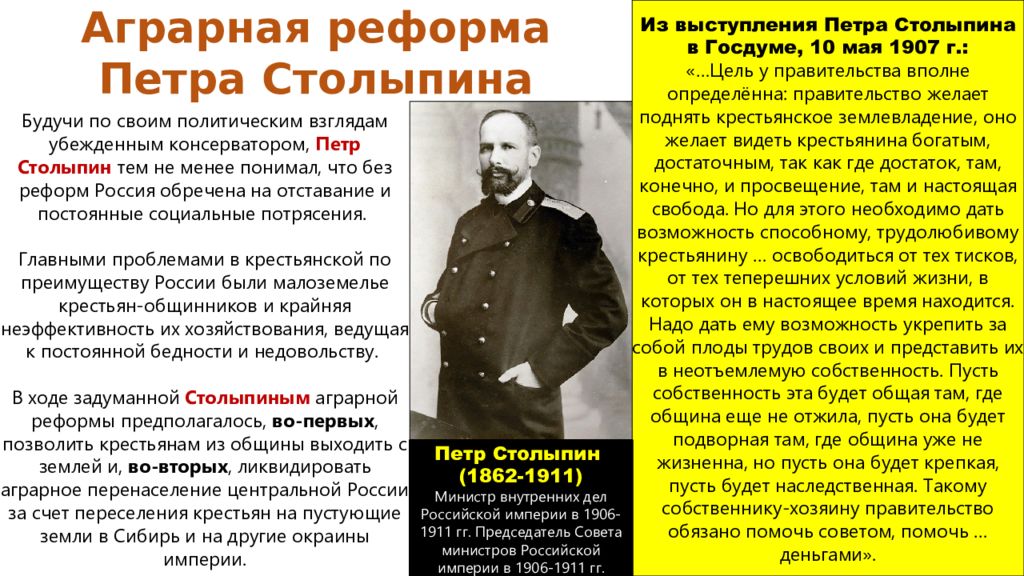

Будучи по своим политическим взглядам убежденным консерватором, Петр Столыпин тем не менее понимал, что без реформ Россия обречена на отставание и постоянные социальные потрясения. Главными проблемами в крестьянской по преимуществу России были малоземелье крестьян-общинников и крайняя неэффективность их хозяйствования, ведущая к постоянной бедности и недовольству. В ходе задуманной С толыпиным аграрной реформы предполагалось, во-первых, позволить крестьянам из общины выходить с землей и, во-вторых, ликвидировать аграрное перенаселение центральной России за счет переселения крестьян на пустующие земли в Сибирь и на другие окраины империи. Аграрная реформа Петра Столыпина Из выступления Петра Столыпина в Госдуме, 10 мая 1907 г.: «… Цель у правительства вполне определённа: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину … освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь … деньгами». Петр Столыпин (1862-1911) Министр внутренних дел Российской империи в 1906-1911 гг. Председатель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг.

Слайд 9

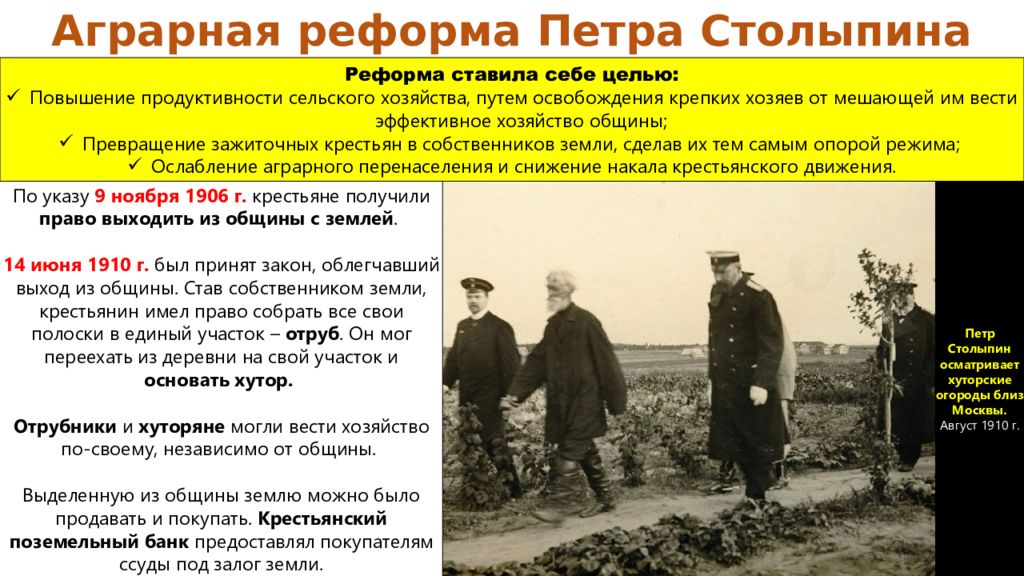

По указу 9 ноября 1906 г. крестьяне получили право выходить из общины с землей. 14 июня 1910 г. был принят закон, облегчавший выход из общины. Став собственником земли, крестьянин имел право собрать все свои полоски в единый участок – отруб. Он мог переехать из деревни на свой участок и основать хутор. Отрубники и хуторяне могли вести хозяйство по-своему, независимо от общины. Выделенную из общины землю можно было продавать и покупать. Крестьянский поземельный банк предоставлял покупателям ссуды под залог земли. Аграрная реформа Петра Столыпина Реформа ставила себе целью : Повышение продуктивности сельского хозяйства, путем освобождения крепких хозяев от мешающей им вести эффективное хозяйство общины; Превращение зажиточных крестьян в собственников земли, сделав их тем самым опорой режима; Ослабление аграрного перенаселения и снижение накала крестьянского движения. Петр Столыпин осматривает хуторские огороды близ Москвы. Август 1910 г.

Слайд 11

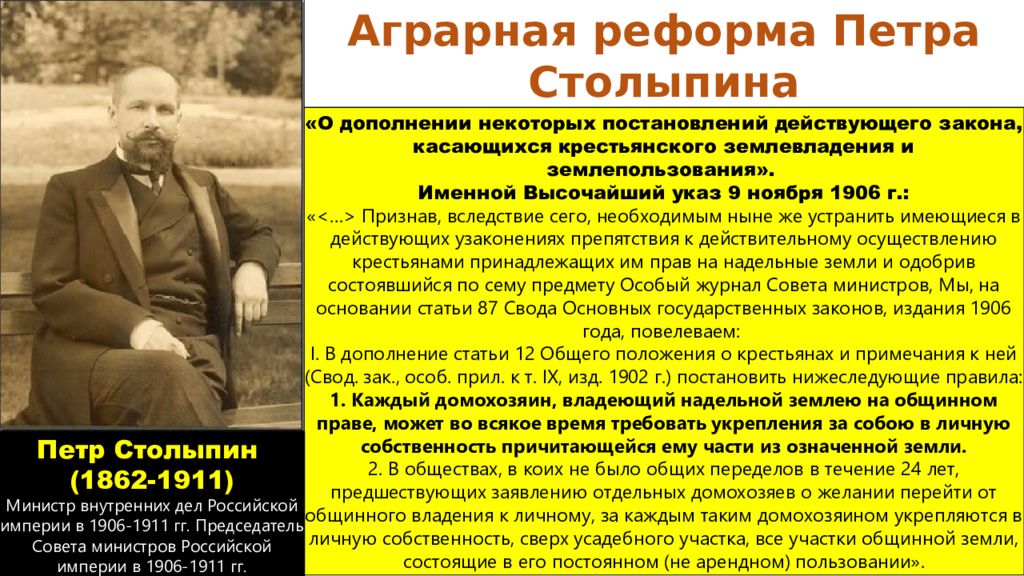

Аграрная реформа Петра Столыпина «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Именной Высочайший указ 9 ноября 1906 г.: «<…> Признав, вследствие сего, необходимым ныне же устранить имеющиеся в действующих узаконениях препятствия к действительному осуществлению крестьянами принадлежащих им прав на надельные земли и одобрив состоявшийся по сему предмету Особый журнал Совета министров, Мы, на основании статьи 87 Свода Основных государственных законов, издания 1906 года, повелеваем: I. В дополнение статьи 12 Общего положения о крестьянах и примечания к ней (Свод. зак., особ. прил. к т. IX, изд. 1902 г.) постановить нижеследующие правила: 1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли. 2. В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24 лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, за каждым таким домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх усадебного участка, все участки общинной земли, состоящие в его постоянном (не арендном) пользовании». Петр Столыпин (1862-1911) Министр внутренних дел Российской империи в 1906-1911 гг. Председатель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг.

Слайд 12

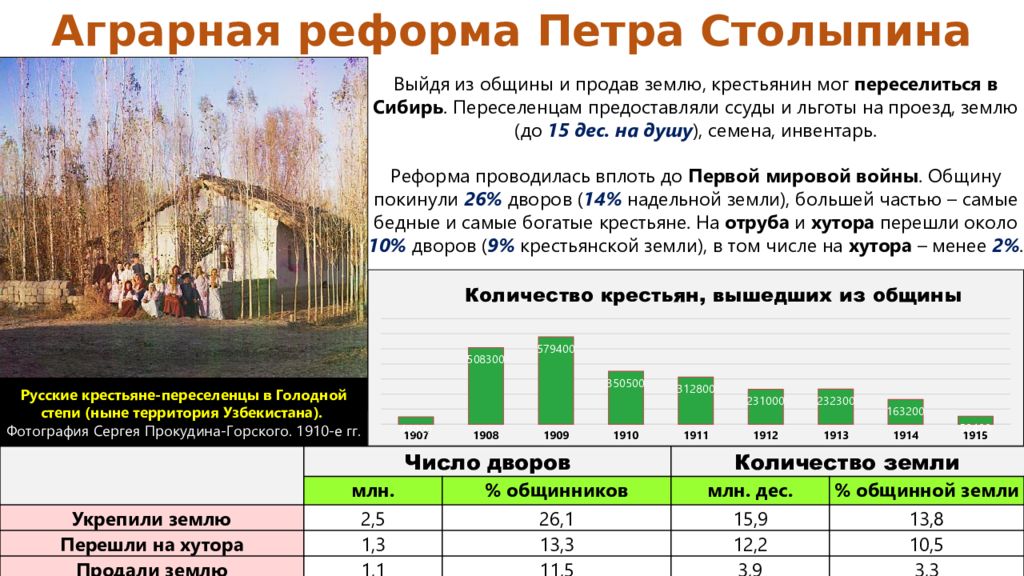

Аграрная реформа Петра Столыпина Выйдя из общины и продав землю, крестьянин мог переселиться в Сибирь. Переселенцам предоставляли ссуды и льготы на проезд, землю (до 15 дес. на душу ), семена, инвентарь. Реформа проводилась вплоть до Первой мировой войны. Общину покинули 26% дворов ( 14% надельной земли), большей частью – самые бедные и самые богатые крестьяне. На отруба и хутора перешли около 10% дворов ( 9% крестьянской земли), в том числе на хутора – менее 2%. Число дворов Количество земли млн. % общинников млн. дес. % общинной земли Укрепили землю 2,5 26,1 15,9 13,8 Перешли на хутора 1,3 13,3 12,2 10,5 Продали землю 1,1 11,5 3,9 3,3 Русские крестьяне-переселенцы в Голодной степи (ныне территория Узбекистана). Фотография Сергея Прокудина-Горского. 1910-е гг.

Слайд 13

Распределение вновь образованных хуторов между домохозяевами в дер. Белинок, Гродненской губернии. 1909 г.

Слайд 14

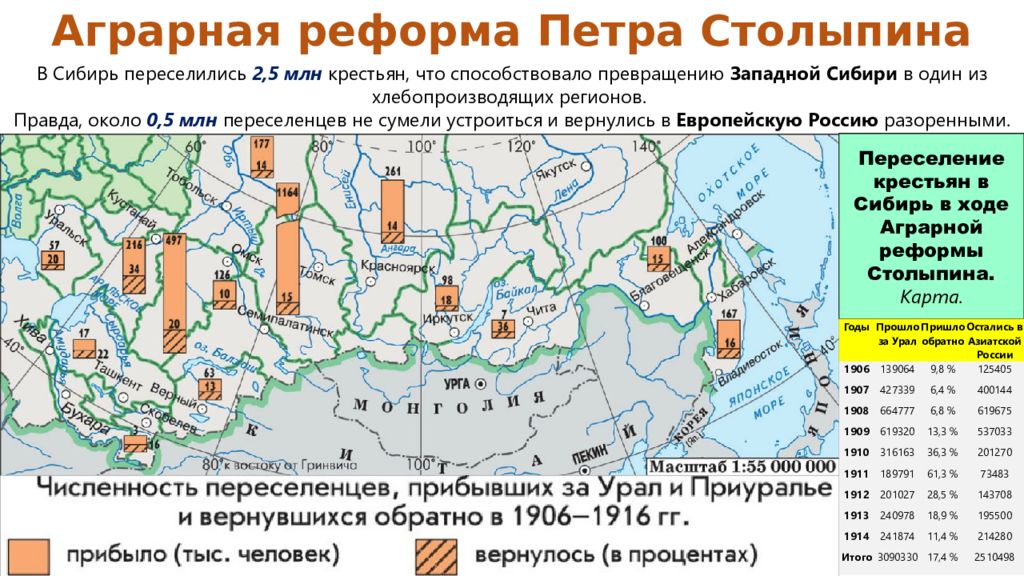

Аграрная реформа Петра Столыпина В Сибирь переселились 2,5 млн крестьян, что способствовало превращению Западной Сибири в один из хлебопроизводящих регионов. Правда, около 0,5 млн переселенцев не сумели устроиться и вернулись в Европейскую Россию разоренными. Переселение крестьян в Сибирь в ходе Аграрной реформы Столыпина. Карта. Годы Прошло за Урал Пришло обратно Остались в Азиатской России 1906 139064 9,8 % 125405 1907 427339 6,4 % 400144 1908 664777 6,8 % 619675 1909 619320 13,3 % 537033 1910 316163 36,3 % 201270 1911 189791 61,3 % 73483 1912 201027 28,5 % 143708 1913 240978 18,9 % 195500 1914 241874 11,4 % 214280 Итого 3090330 17,4 % 2510498

Слайд 16

Молебен перед отправлением 1400 полтавских крестьян-ходоков в Тобольскую и Оренбургскую губернии. 1908 г.

Слайд 17

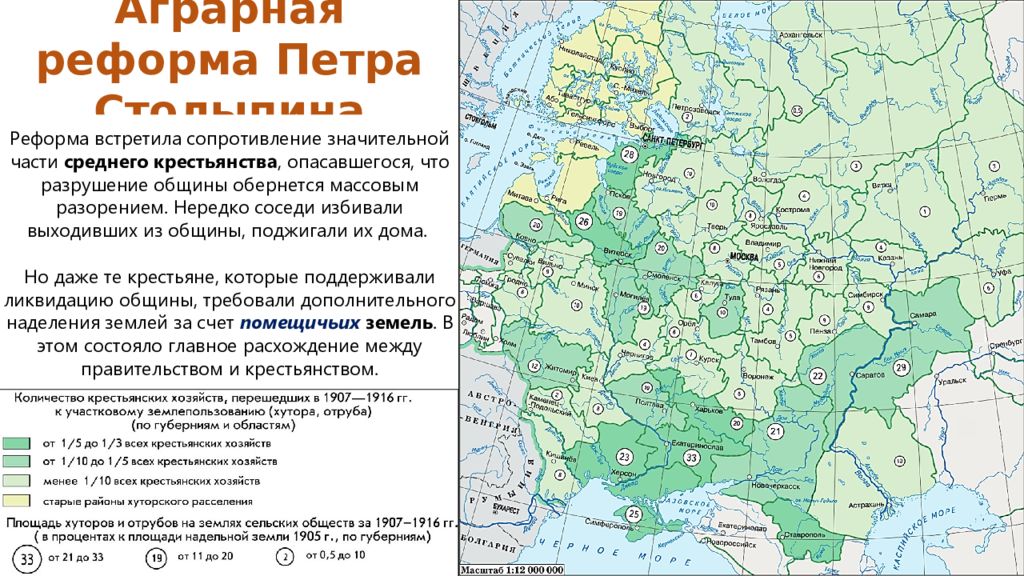

Аграрная реформа Петра Столыпина Реформа встретила сопротивление значительной части среднего крестьянства, опасавшегося, что разрушение общины обернется массовым разорением. Нередко соседи избивали выходивших из общины, поджигали их дома. Но даже те крестьяне, которые поддерживали ликвидацию общины, требовали дополнительного наделения землей за счет помещичьих земель. В этом состояло главное расхождение между правительством и крестьянством.

Слайд 18

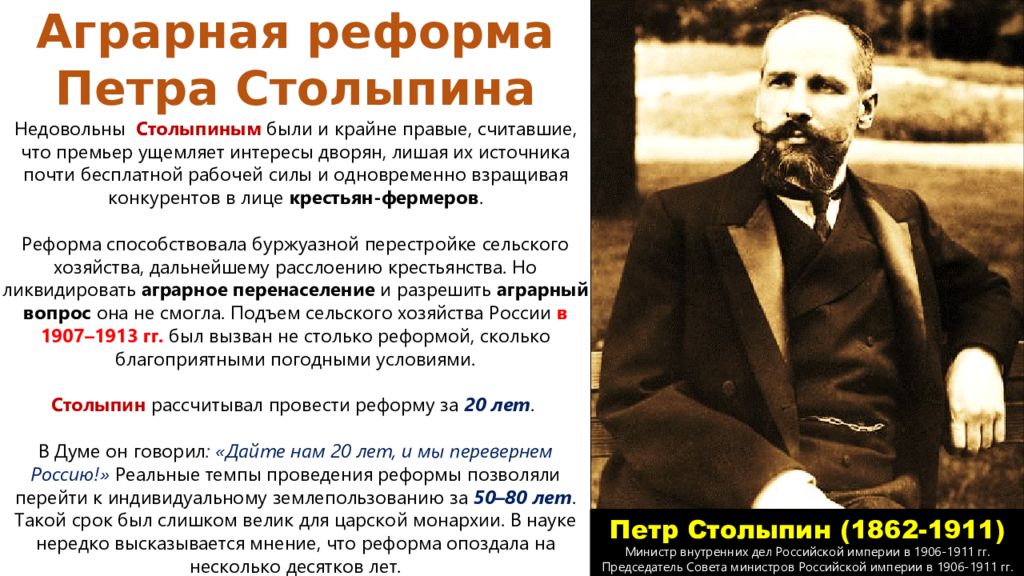

Аграрная реформа Петра Столыпина Недовольны Столыпиным были и крайне правые, считавшие, что премьер ущемляет интересы дворян, лишая их источника почти бесплатной рабочей силы и одновременно взращивая конкурентов в лице крестьян-фермеров. Реформа способствовала буржуазной перестройке сельского хозяйства, дальнейшему расслоению крестьянства. Но ликвидировать аграрное перенаселение и разрешить аграрный вопрос она не смогла. Подъем сельского хозяйства России в 1907–1913 гг. был вызван не столько реформой, сколько благоприятными погодными условиями. Столыпин рассчитывал провести реформу за 20 лет. В Думе он говорил : «Дайте нам 20 лет, и мы перевернем Россию!» Реальные темпы проведения реформы позволяли перейти к индивидуальному землепользованию за 50–80 лет. Такой срок был слишком велик для царской монархии. В науке нередко высказывается мнение, что реформа опоздала на несколько десятков лет. Петр Столыпин (1862-1911) Министр внутренних дел Российской империи в 1906-1911 гг. Председатель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг.

Слайд 19

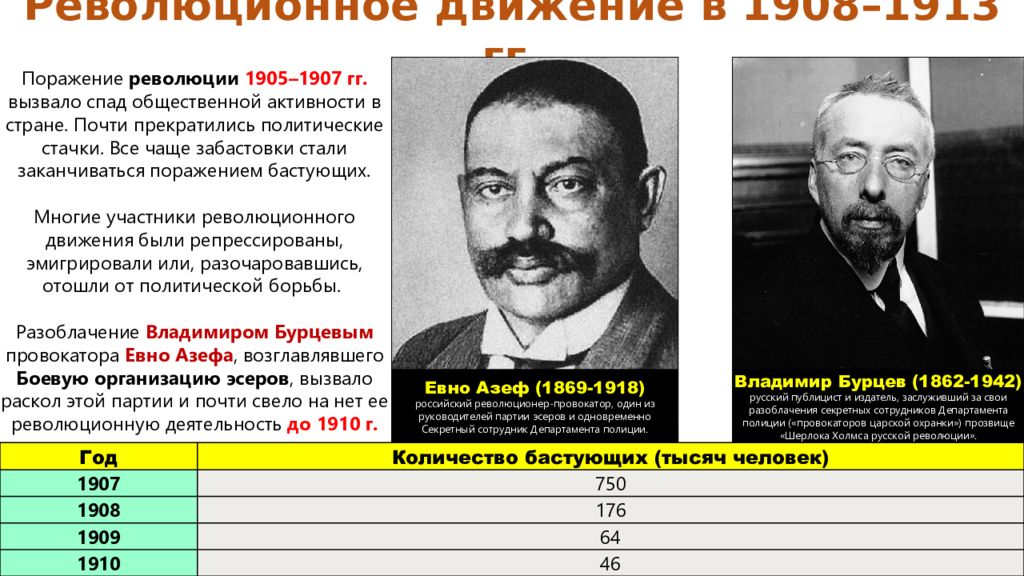

Революционное движение в 1908–1913 гг. Поражение революции 1905–1907 гг. вызвало спад общественной активности в стране. Почти прекратились политические стачки. Все чаще забастовки стали заканчиваться поражением бастующих. Многие участники революционного движения были репрессированы, эмигрировали или, разочаровавшись, отошли от политической борьбы. Разоблачение Владимиром Бурцевым провокатора Евно Азефа, возглавлявшего Боевую организацию эсеров, вызвало раскол этой партии и почти свело на нет ее революционную деятельность до 1910 г. Год Количеств о бастующих (тысяч человек) 1907 750 1908 176 1909 64 1910 46 Владимир Бурцев (1862-1942) русский публицист и издатель, заслуживший за свои разоблачения секретных сотрудников Департамента полиции («провокаторов царской охранки») прозвище «Шерлока Холмса русской революции ». Евно Азеф (1869-1918) российский революционер-провокатор, один из руководителей партии эсеров и одновременно Секретный сотрудник Департамента полиции.

Слайд 20

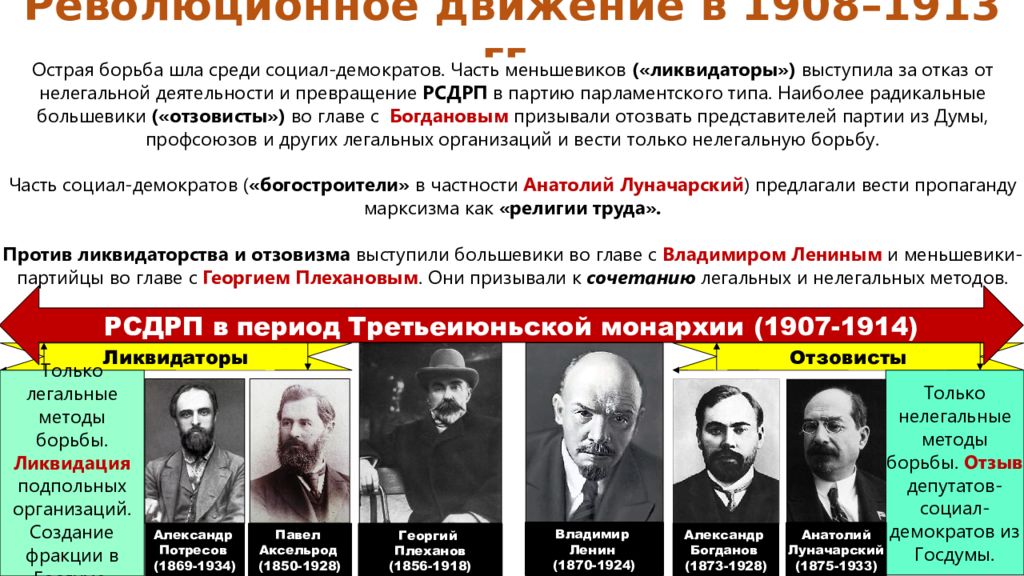

Революционное движение в 1908–1913 гг. Ликвидаторы Отзовисты Только легальные методы борьбы. Ликвидация подпольных организаций. Создание фракции в Госдуме. Только нелегальные методы борьбы. Отзыв депутатов-социал-демократов из Госдумы. Владимир Ленин (1870-1924) Александр Потресов (1869-1934) Павел Аксельрод (1850-1928) Анатолий Луначарский ( 1875-1933) Александр Богданов ( 1873-1928) Острая борьба шла среди социал-демократов. Часть меньшевиков («ликвидаторы») выступила за отказ от нелегальной деятельности и превращение РСДРП в партию парламентского типа. Наиболее радикальные большевики («отзовисты») во главе с Богдановым призывали отозвать представителей партии из Думы, профсоюзов и других легальных организаций и вести только нелегальную борьбу. Часть социал-демократов ( « богостроители» в частности Анатолий Луначарский ) предлагали вести пропаганду марксизма как «религии труда». Против ликвидаторства и отзовизма выступили большевики во главе с Владимиром Лениным и меньшевики-партийцы во главе с Георгием Плехановым. Они призывали к сочетанию легальных и нелегальных методов. РСДРП в период Третьеиюньской монархии (1907-1914) Георгий Плеханов (1856-1918)

Слайд 21

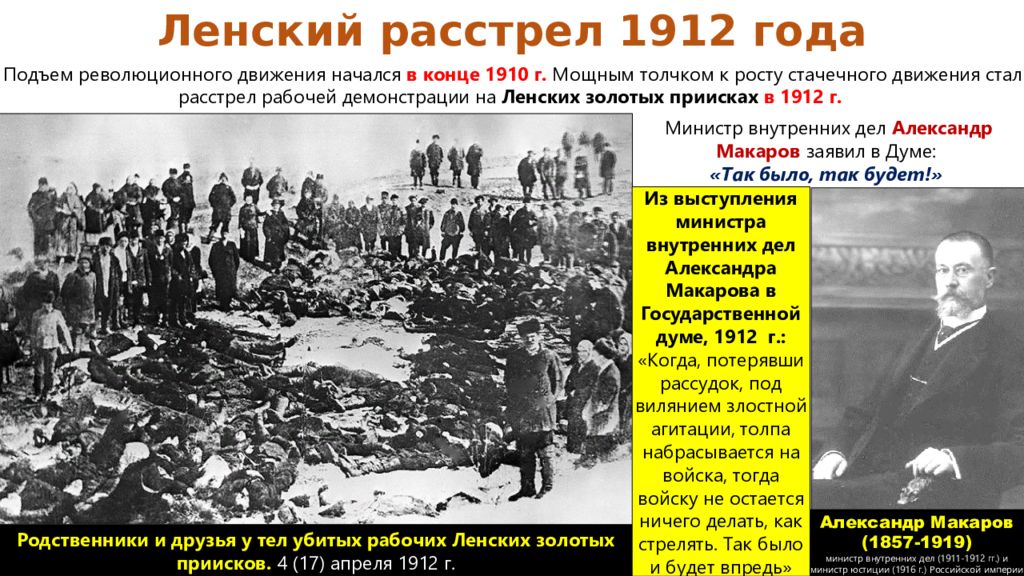

Министр внутренних дел Александр Макаров заявил в Думе: « Так было, так будет!» Подъем революционного движения начался в конце 1910 г. Мощным толчком к росту стачечного движения стал расстрел рабочей демонстрации на Ленских золотых приисках в 1912 г. Родственники и друзья у тел убитых рабочих Ленских золотых приисков. 4 (17) апреля 1912 г. Ленский расстрел 1912 года Из выступления министра внутренних дел Александра Макарова в Государственной думе, 1912 г.: « Когда, потерявши рассудок, под вилянием злостной агитации, толпа набрасывается на войска, тогда войску не остается ничего делать, как стрелять. Так было и будет впредь» Александр Макаров (1857-1919) министр внутренних дел ( 1911-1912 гг.) и министр юстиции ( 1916 г.) Российской империи

Слайд 22

В стачках протеста против Ленского расстрела участвовали свыше 300 тыс. человек. В 1913 г. и первой половине 1914 г. бастовало почти 2 млн челвек, что свидетельствовало о приближении нового революционного кризиса. Ленский расстрел 1912 года Демонстрация протеста. Санкт-Петербург. 15 апреля 1912 г.

Слайд 24

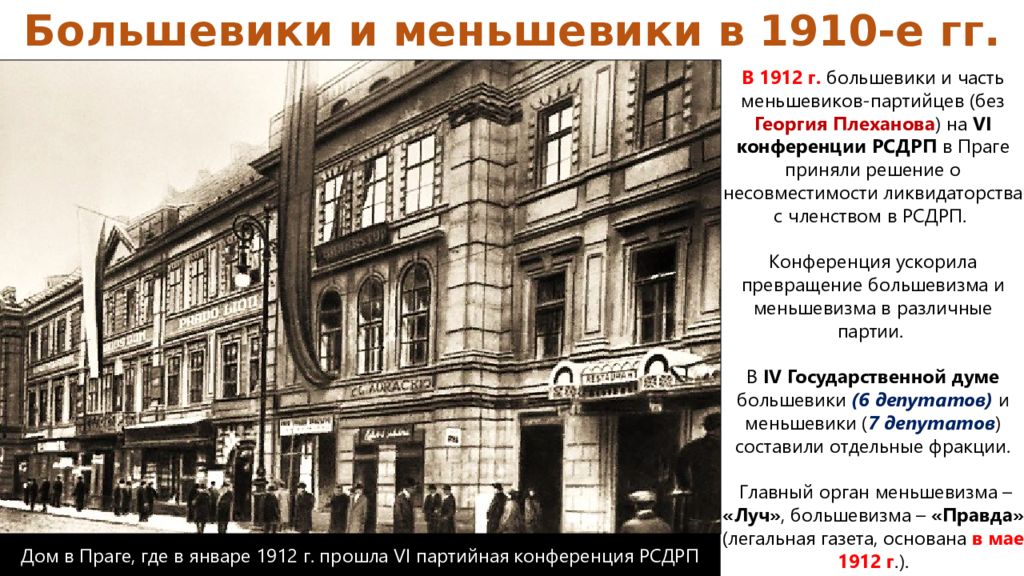

Большевики и меньшевики в 1910-е гг. В 1912 г. большевики и часть меньшевиков-партийцев (без Георгия Плеханова ) на VI конференции РСДРП в Праге приняли решение о несовместимости ликвидаторства с членством в РСДРП. Конференция ускорила превращение большевизма и меньшевизма в различные партии. В IV Государственной думе большевики (6 депутатов) и меньшевики ( 7 депутатов ) составили отдельные фракции. Главный орган меньшевизма – «Луч», большевизма – «Правда» (легальная газета, основана в мае 1912 г.). Дом в Праге, где в январе 1912 г. прошла VI партийная конференция РСДРП

Слайд 25

Комната в Доме рабочих в Праге, где в январе 1912 г. прошла VI партийная конференция РСДРП.

Слайд 26

Закон распространял на 6 губерний Западного края Положение о земских учреждениях, с той особенностью, что землевладельцы польского происхождения выделялись в отдельную избирательную курию; тем самым была исключена возможность получения поляками большинства голосов земских гласных. Либералы ( кадеты и октябристы ) выступили против закона, националисты и правые – за. 14 марта 1911 г. Столыпину удалось провести через Госдуму закон о земствах в западных губерниях. Закон привел к разрыву отношений Столыпина с умеренными либералами – партией «Союз 17 октября» во главе с Александром Гучковым, которая ранее его поддерживала. Политическая изоляция Столыпина Земства и их деятельность в начале ХХ в.

Слайд 27

К 1911 г. Петр Столыпин оказался в политической изоляции. В оппозицию к нему перешла почти вся Госдума. Сочетание в его деятельности жесткого охранительного консерватизма и достаточно радикального реформаторства сделало его неудобным для всех политических сил. Революционеры его ненавидели за военно-полевые суды, либералы – за почти демонстративное игнорирование Государственной думы, консерваторы – за проведение реформ, подрывающих, по их мнению, исконные основы русской жизни. Политическая изоляция Столыпина Левые Трудовики Социал-демократы Центр Октябристы Кадеты Прогрессисты Консерваторы Умеренно-правые Правые Беспартийные Национальные группы Правые Другие IV Госдума 15 ноября 1912 – 6 октября 1917 гг.

Слайд 28

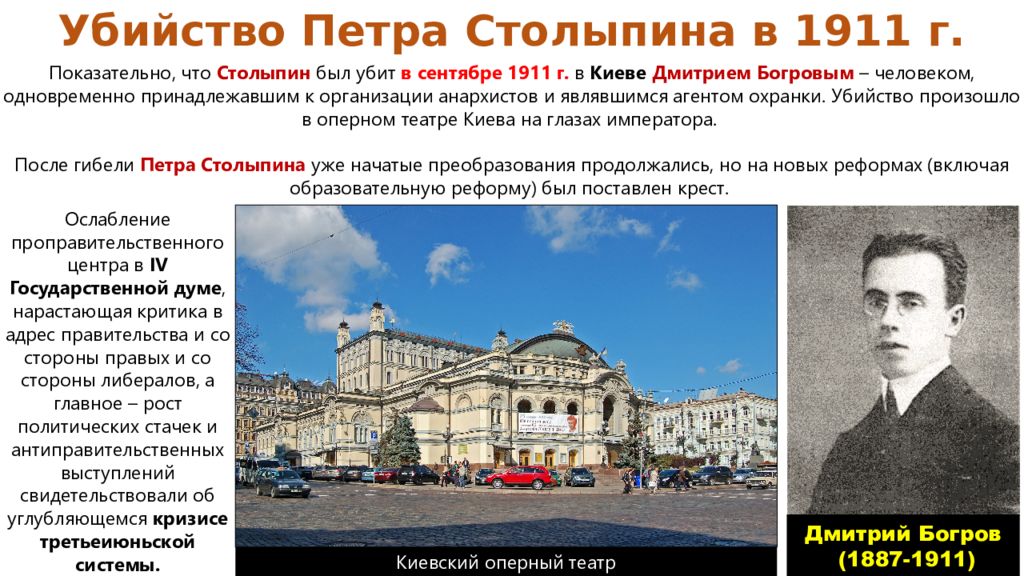

Ослабление проправительственного центра в IV Государственной думе, нарастающая критика в адрес правительства и со стороны правых и со стороны либералов, а главное – рост политических стачек и антиправительственных выступлений свидетельствовали об углубляющемся кризисе третьеиюньской системы. Показательно, что Столыпин был убит в сентябре 1911 г. в Киеве Дмитрием Богровым – человеком, одновременно принадлежавшим к организации анархистов и являвшимся агентом охранки. Убийство произошло в оперном театре Киева на глазах императора. После гибели Петра Столыпина уже начатые преобразования продолжались, но на новых реформах (включая образовательную реформу) был поставлен крест. Убийство Петра Столыпина в 1911 г. Киевский оперный театр Дмитрий Богров (1887-1911)

Слайд 31

Тело Петра Столыпина выносят из Хирургической больницы братьев Маковских. 5 сентября 1911 г.

Слайд 33

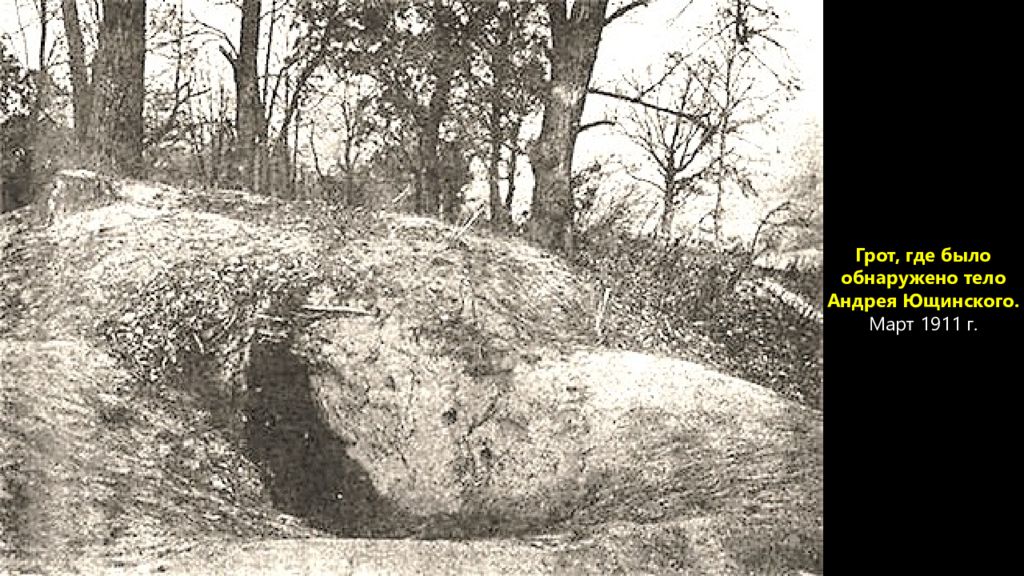

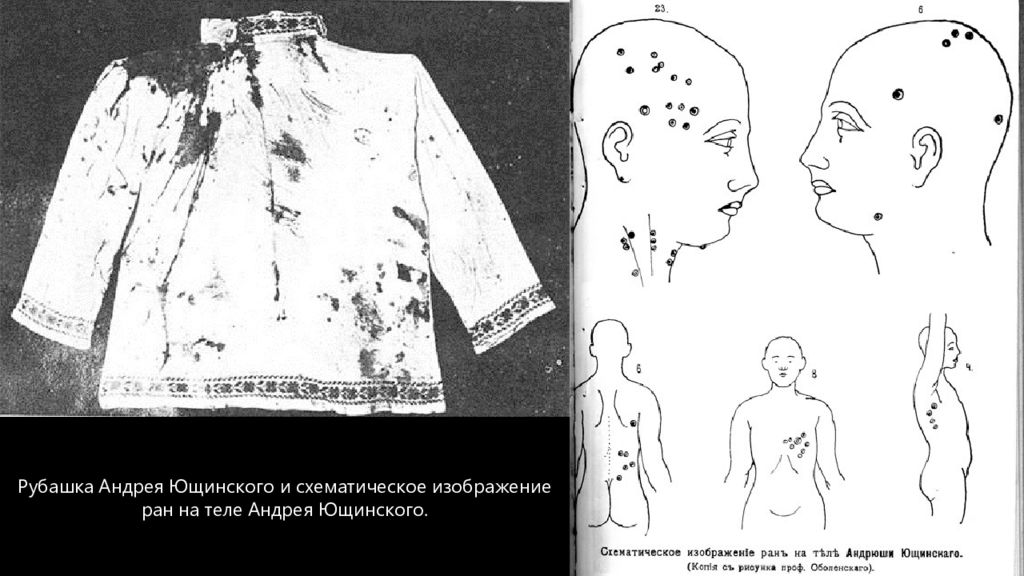

О кризисе, назревающем в российском обществе, говорило еще одно убийство, произошедшее в городе Киев в 1911 году. Убийство в Киеве 12-летнего Андрюши Ющинского взбудоражило город. Мертвого Ющинского обнаружили 20 марта 1911 г. в пещере. Тело жертвы было исколото острым предметом, что наводило на мысль либо о ритуальном характере убийства, либо – о сознательной стилизации убийства под ритуальное с целью навести подозрение на евреев. Евреев в те времена черносотенная публика обвиняла в использовании христианской крови в ритуальных целях («кровавый навет на евреев ») Дело Бейлиса 1911-1913 гг. Киев Андрей Ющинский в гробу. Март 1911 г.

Слайд 36

Рубашка Андрея Ющинского и схематическое изображение ран на теле Андрея Ющинского.

Слайд 37

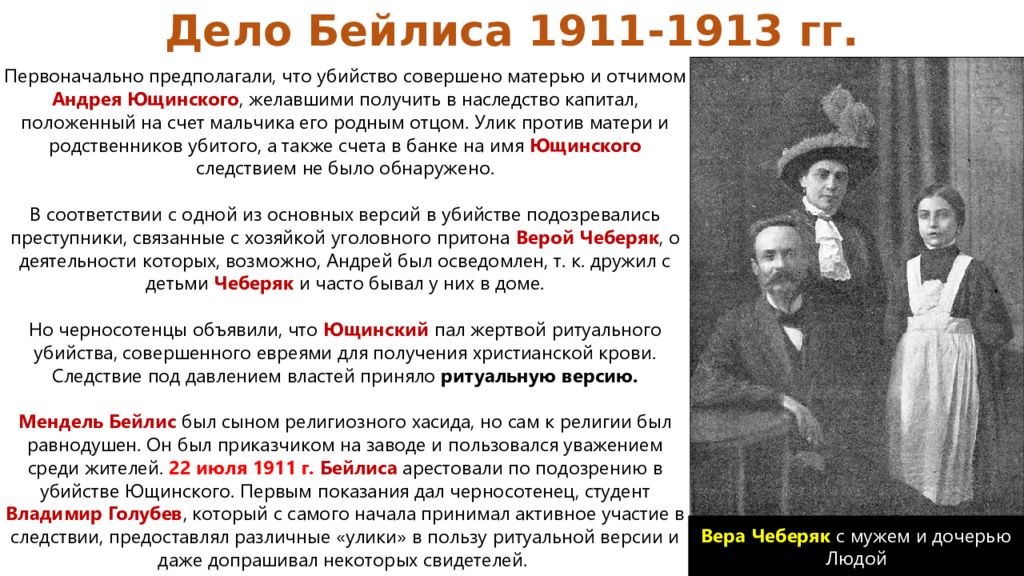

Первоначально предполагали, что убийство совершено матерью и отчимом Андрея Ющинского, желавшими получить в наследство капитал, положенный на счет мальчика его родным отцом. Улик против матери и родственников убитого, а также счета в банке на имя Ющинского следствием не было обнаружено. В соответствии с одной из основных версий в убийстве подозревались преступники, связанные с хозяйкой уголовного притона Верой Чеберяк, о деятельности которых, возможно, Андрей был осведомлен, т. к. дружил с детьми Чеберяк и часто бывал у них в доме. Но черносотенцы объявили, что Ющинский пал жертвой ритуального убийства, совершенного евреями для получения христианской крови. Следствие под давлением властей приняло ритуальную версию. Мендель Бейлис был сыном религиозного хасида, но сам к религии был равнодушен. Он был приказчиком на заводе и пользовался уважением среди жителей. 22 июля 1911 г. Бейлиса арестовали по подозрению в убийстве Ющинского. Первым показания дал черносотенец, студент Владимир Голубев, который с самого начала принимал активное участие в следствии, предоставлял различные «улики» в пользу ритуальной версии и даже допрашивал некоторых свидетелей. Дело Бейлиса 1911-1913 гг. Вера Чеберяк с мужем и дочерью Людой

Слайд 38

Дело Бейлиса 1911-1913 гг. Следователи, которые не соглашались с «ритуальной версией», были отстранены от дела. Один из них – Николай Красовский – провел свое расследование. Красовский был уверен, что ключ к разгадке – Вера Чеберяк. Он подослал к сводному брату Чеберяк своих агентов, и тот сознался в убийстве. Однако на суде он отказался от своих слов, а пересказ частной беседы не мог быть принят как улика. Вскоре результаты независимого расследования Красовского были опубликованы. Это вызвало большой резонанс. Игнорировать такие показания было невозможно, и дело Бейлиса отправили на доследование. Николай Красовский Владимир Голубев

Слайд 39

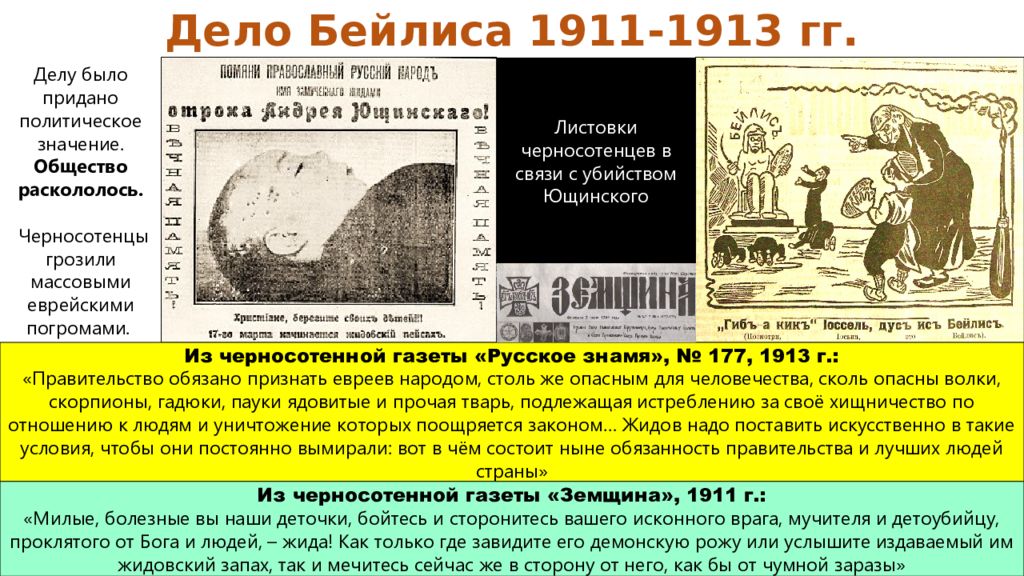

Дело Бейлиса 1911-1913 гг. Делу было придано политическое значение. Общество раскололось. Черносотенцы грозили массовыми еврейскими погромами. Листовки черносотенцев в связи с убийством Ющинского Из черносотенной газеты «Русское знамя», № 177, 1913 г.: « Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за своё хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется законом… Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чём состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны» Из черносотенной газеты «Земщина», 1911 г.: «Милые, болезные вы наши деточки, бойтесь и сторонитесь вашего исконного врага, мучителя и детоубийцу, проклятого от Бога и людей, – жида! Как только где завидите его демонскую рожу или услышите издаваемый им жидовский запах, так и мечитесь сейчас же в сторону от него, как бы от чумной заразы»

Слайд 40

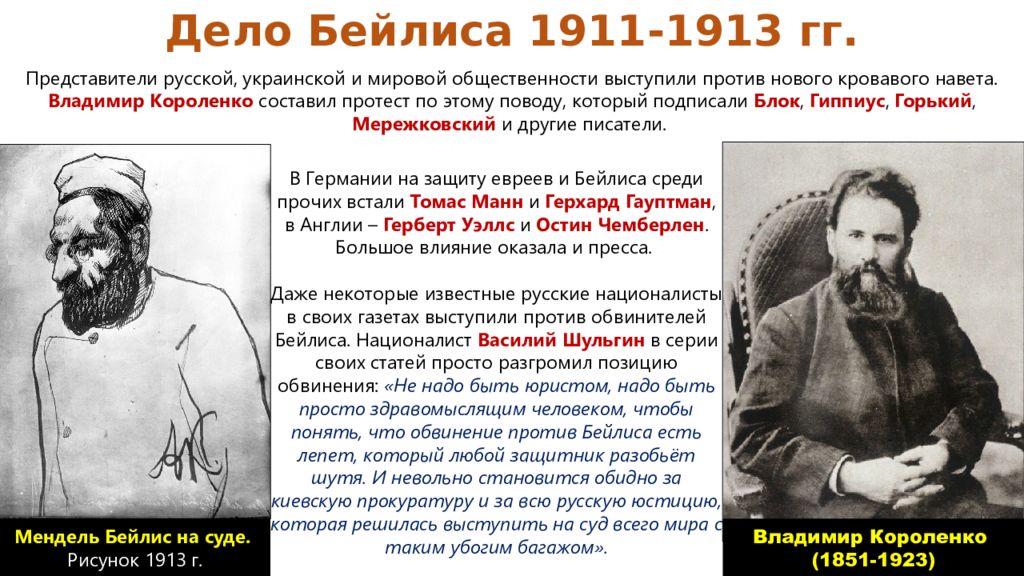

Представители русской, украинской и мировой общественности выступили против нового кровавого навета. Владимир Короленко составил протест по этому поводу, который подписали Блок, Гиппиус, Горький, Мережковский и другие писатели. В Германии на защиту евреев и Бейлиса среди прочих встали Томас Манн и Герхард Гауптман, в Англии – Герберт Уэллс и Остин Чемберлен. Большое влияние оказала и пресса. Даже некоторые известные русские националисты в своих газетах выступили против обвинителей Бейлиса. Националист Василий Шульгин в серии своих статей просто разгромил позицию обвинения: «Не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который любой защитник разобьёт шутя. И невольно становится обидно за киевскую прокуратуру и за всю русскую юстицию, которая решилась выступить на суд всего мира с таким убогим багажом». Мендель Бейлис на суде. Рисунок 1913 г. Дело Бейлиса 1911-1913 гг. Владимир Короленко (1851-1923)

Слайд 41

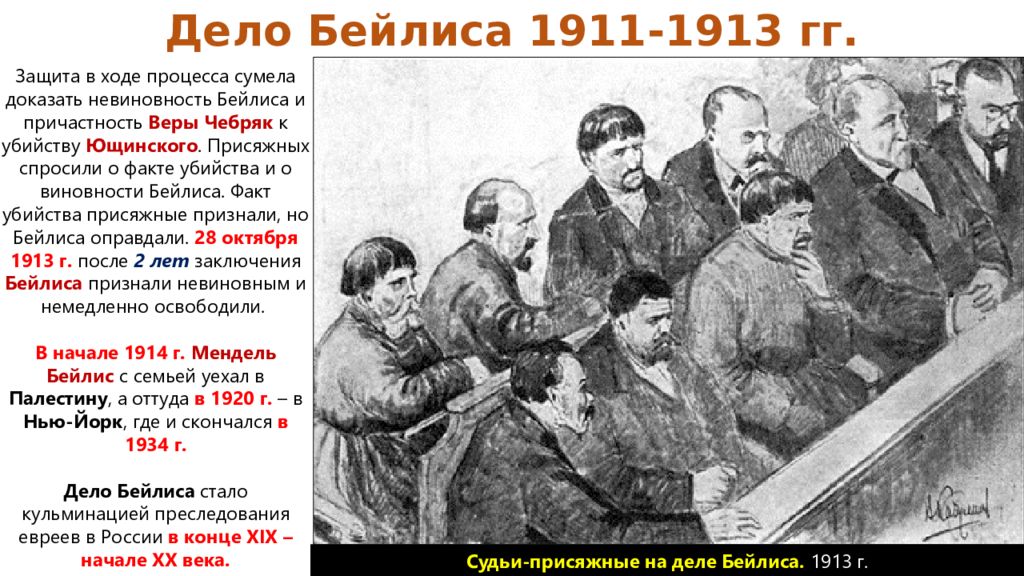

Защита в ходе процесса сумела доказать невиновность Бейлиса и причастность Веры Чебряк к убийству Ющинского. Присяжных спросили о факте убийства и о виновности Бейлиса. Факт убийства присяжные признали, но Бейлиса оправдали. 28 октября 1913 г. после 2 лет заключения Бейлиса признали невиновным и немедленно освободили. В начале 1914 г. Мендель Бейлис с семьей уехал в Палестину, а оттуда в 1920 г. – в Нью-Йорк, где и скончался в 1934 г. Дело Бейлиса стало кульминацией преследования евреев в России в конце XIX – начале XX века. Дело Бейлиса 1911-1913 гг. Судьи-присяжные на деле Бейлиса. 1913 г.

Слайд 42

1912 VI партийная конференция РСДРП 30.1.1914 Отставка Коковцова. Назначение Ивана Горемыкина премьер-министром. 1912 Утверждение III ГД закона о введении всеобщего школьного образования (срок – 10 лет) 1909 Издание сборника философских статей «Вехи» 1907 Отмена выкупных платежей 1910 Ликвидация финской автономии 1.9.1911 Убийство Столыпина в Киевском оперном театре. Назначение Владимира Коковцова премьер-министром. 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Общество и власть после Первой российской революции (1907-1914 гг.) янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 9.11.1906 Указ о возможности выхода крестьян из общины. Начало аграрной реформы Столыпина. 3.6.1907 Манифест 3 июня 1907 г. Роспуск II Госдумы и изменение избирательного законодательства 1906 I ГД 1907 II ГД 22.4.1906 Отставка Витте с поста премьер-министра. Назначение Горемыкина. 8.7.1906 Отставка Горемыкина с поста премьер-министра. Назначение Столыпина. 4.4.1912 Ленский расстрел 1911-1913 Дело Бейлиса 1911 Закон о земствах в западных губерниях 1907-1912 III ГД 1912 -1917 I V ГД 28.7.1914 Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Начало I мировой войны. 12.8.1906 Передача Крестьянскому банку ряда казенных земель (20% скидка крестьянам) 1910 Приватизация всех «нетронутых» переделами земель в крестьянской общине 1911 Создание административной системы для благоустройства земель индивидуальных собственников 22.4.1912 Основание большевистской газеты «Правда»

Слайд 43

Тема «Общество и власть после Первой российской революции (1907-1917 гг.)» Имена: Император: Николай II * Председатели Совета министров: Петр Столыпин * Владимир Коковцов * Иван Горемыкин * Националисты: Василий Шульгин Союз 17 октября (октябристы): Александр Гучков * Михаил Родзянко Конституционно-демократическая партия (кадеты): Павел Милюков Общественные деятели: Лев Толстой * Владимир Короленко Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) (большевики): Владимир Ленин * Александр Богданов Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) (меньшевики): Александр Потресов * Георгий Плеханов Прочие: Дмитрий Богров * Мендель Бейлис Термины / понятия / аббревиатуры: III Госдума * IV Госдума * Община * Кулачество * Отруб * Хутор * Крестьянский поземельный банк * Переселенческое движение * Ликвидаторы * Отзовисты * Богостроители * Антисемитизм * Кровавый навет на евреев