Слайд 2: Программа курса

Тема 1. Человек и общество Тема 2. Сфера духовной культуры Тема 3. Экономика Тема 4. Социальная сфера Тема 5. Сфера политики и социального управления Тема 6. Право 2

Слайд 3: Тема 1. Человек и общество Часть 1

Панькова Наталья Михайловна к.ф.н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук Школы общественных наук Томского политехнического университета

Слайд 4: Вопросы:

Биологическое и социальное в человеке Потребности и способности человека Индивид, индивидуальность, личность Социализация человека Мировоззрение человека. Его типы Мировые религии (буддизм, христианство, ислам) Возрастные периоды жизни человека и формирование личности Особенности подросткового возраста Люди с ограниченными возможностями здоровья 4

Слайд 5: 1. Биологическое и социальное в человеке

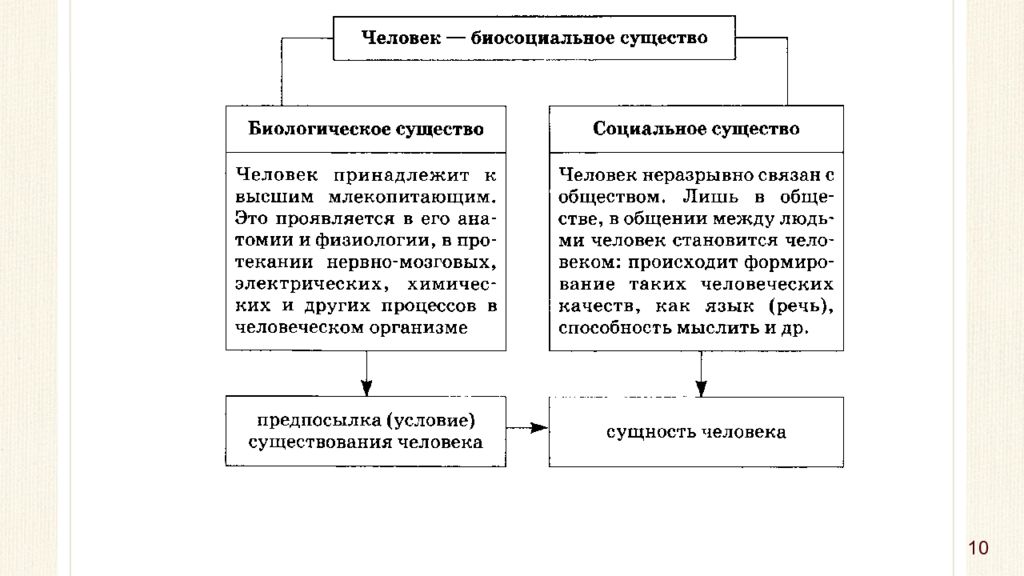

Вопрос о собственной сущности волнует человека на протяжении многих веков. Ответить на него пытались как философы, так и представители самых разных специальных наук - биологии, истории, антропологии, социологии, философии, генетики. Во многом ответ на данный вопрос кроется в происхождении человека, особенностях его становления и дальнейшего развития. 5 Имеющиеся сегодня знания об этих процессах позволяют учёным утверждать, что человек - это биосоциальное или даже биопсихосоциальное существо. 1. Биологическое и социальное в человеке

Слайд 6

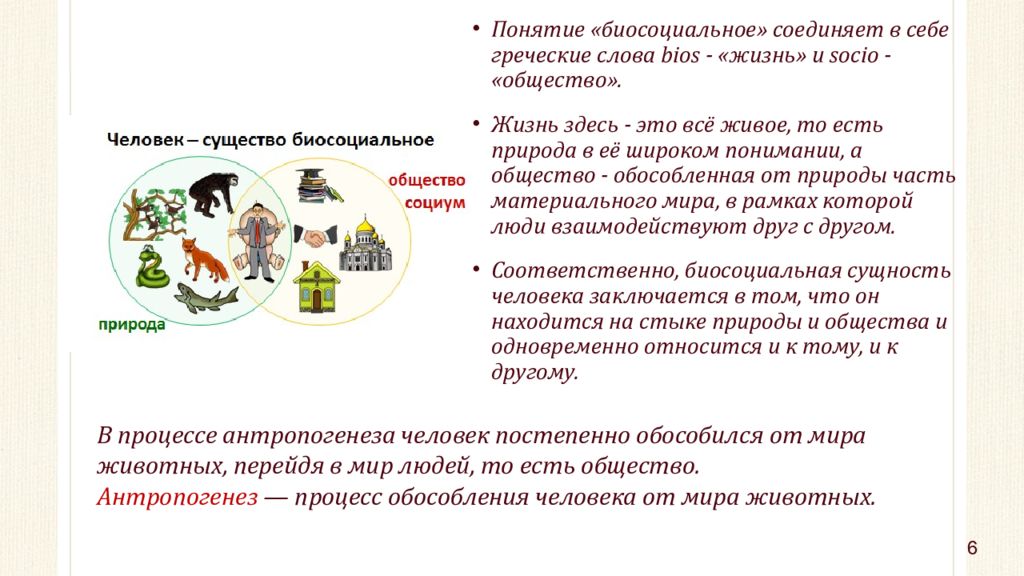

Понятие «биосоциальное» соединяет в себе греческие слова bios - «жизнь» и socio - «общество». Жизнь здесь - это всё живое, то есть природа в её широком понимании, а общество - обособленная от природы часть материального мира, в рамках которой люди взаимодействуют друг с другом. Соответственно, биосоциальная сущность человека заключается в том, что он находится на стыке природы и общества и одновременно относится и к тому, и к другому. В процессе антропогенеза человек постепенно обособился от мира животных, перейдя в мир людей, то есть общество. Антропогенез — процесс обособления человека от мира животных. 6

Слайд 7

Человек - общее понятие, обозначающее принадлежность к человеческому роду, природа которого, как отмечалось выше, сочетает биологические и социальные качества. Антропогенез — процесс обособления человека от мира животных. Дальнейшее развитие человека происходило в рамках процессов социогенеза и антропосоциогенеза. 7 Социогенез - процесс исторического и эволюционного возникновения и формирования человеческого общества, характеризующийся последовательной сменой следующих этапов: человеческое стадо, родовая община, соседская община. Антропосоциогенез - процесс происхождения, становления и эволюции человека в контексте общественного развития, характеризующийся последовательной сменой следующих стадий: прегоминиды (существовавшие 4,5–1,7 млн лет назад), древнейшие люди, древние люди, современные люди.

Слайд 8

Современный человек с самого рождения представляет собой биосоциальное единство. Он появляется на свет с не полностью сформированными анатомо-физиологическими качествами, которые развиваются позднее в процессе его жизни в социуме. В то же время наследственность снабжает ребенка не только сугубо биологическими свойствами и инстинктами. Он изначально оказывается обладателем собственно человеческих качеств: развитой способности к подражанию взрослым, любопытства, способности огорчаться и радоваться. Его улыбка («привилегия» человека) имеет врожденный характер. Но полностью в этот мир вводит человека именно общество, которое наполняет его поведение социальным содержанием. 8

Слайд 9

Сознание не является нашим природным достоянием, хотя природа создает физиологическую базу для сознания. Сознательные психические явления формируются в течение жизни в результате воспитания, обучения, активного овладения языком, культурой. Именно обществу человек обязан такими качествами, как преобразовательная орудийная деятельность, общение с помощью речи, способность к духовному творчеству. 9

Слайд 11

Общество и человек неотделимы друг от друга и в биологическом, и в социальном плане. Общество образовано людьми, оно выступает в качестве выражения, оформления, закрепления внутренней сущности человека, способа его жизнедеятельности. Человек вышел из природы, но существует как человек только благодаря обществу, формируется в нем и формирует его своей деятельностью. Общество определяет условия не только социального, но и биологического совершенствования человека. Вот почему в центре внимания общества должны находиться вопросы обеспечения здоровья людей с их рождения и до старости. Биологическое здоровье человека позволяет ему активно участвовать в жизни общества, реализовать свои творческие потенции, создавать полноценную семью, растить и воспитывать детей. 11

Слайд 12

В то же время человек, лишенный необходимых социальных условий жизнедеятельности, теряет свою «биологическую форму», опускается не только нравственно, но и физически, что может служить причиной антисоциального поведения и преступлений. В обществе человек реализует свою природу, но и сам вынужден подчиняться требованиям и ограничениям общества, быть ответственным перед ним. Ведь общество - это все люди, включая каждого человека, и, подчиняясь обществу, он утверждает в себе требования собственной сущности. Выступая против общества, человек не просто подрывает основы общего благополучия, но и деформирует собственную природу, нарушает в себе гармонию биологического и социального начал. 12

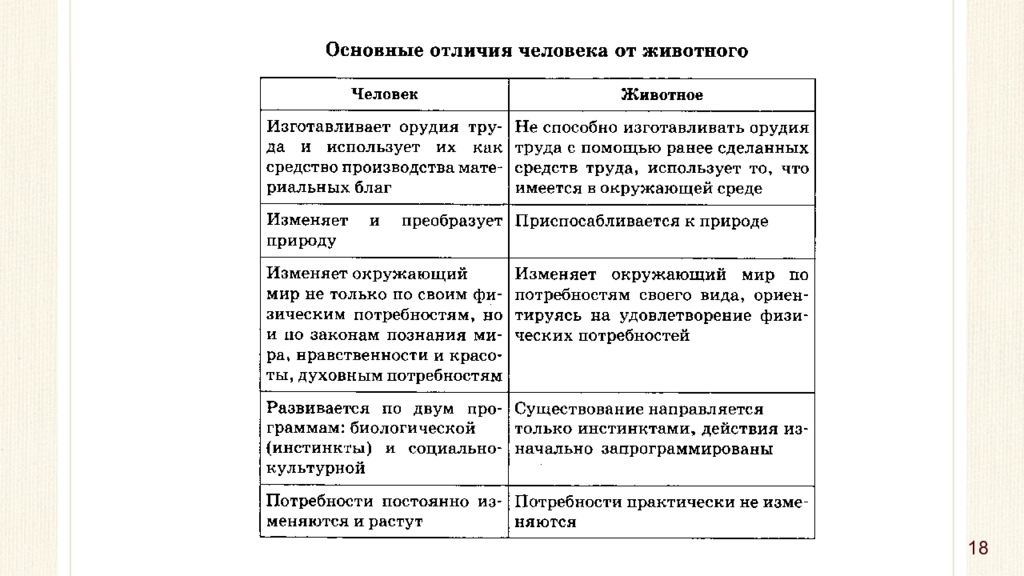

Слайд 13: Биологические и социальные факторы

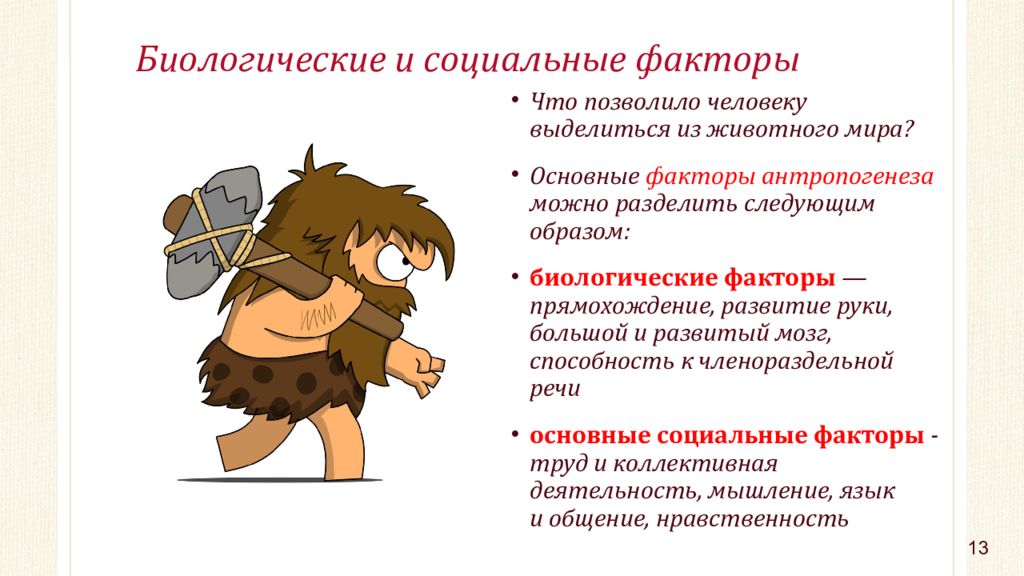

Что позволило человеку выделиться из животного мира? Основные факторы антропогенеза можно разделить следующим образом: биологические факторы — прямохождение, развитие руки, большой и развитый мозг, способность к членораздельной речи основные социальные факторы - труд и коллективная деятельность, мышление, язык и общение, нравственность 13

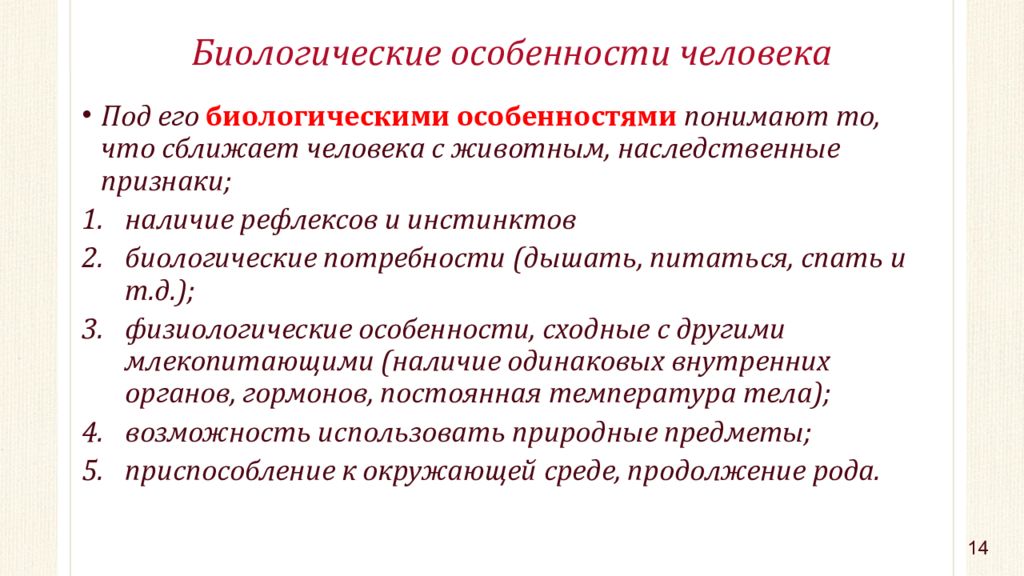

Слайд 14: Биологические особенности человека

Под его биологическими особенностями понимают то, что сближает человека с животным, наследственные признаки; наличие рефлексов и инстинктов биологические потребности (дышать, питаться, спать и т.д.); физиологические особенности, сходные с другими млекопитающими (наличие одинаковых внутренних органов, гормонов, постоянная температура тела); возможность использовать природные предметы; приспособление к окружающей среде, продолжение рода. 14

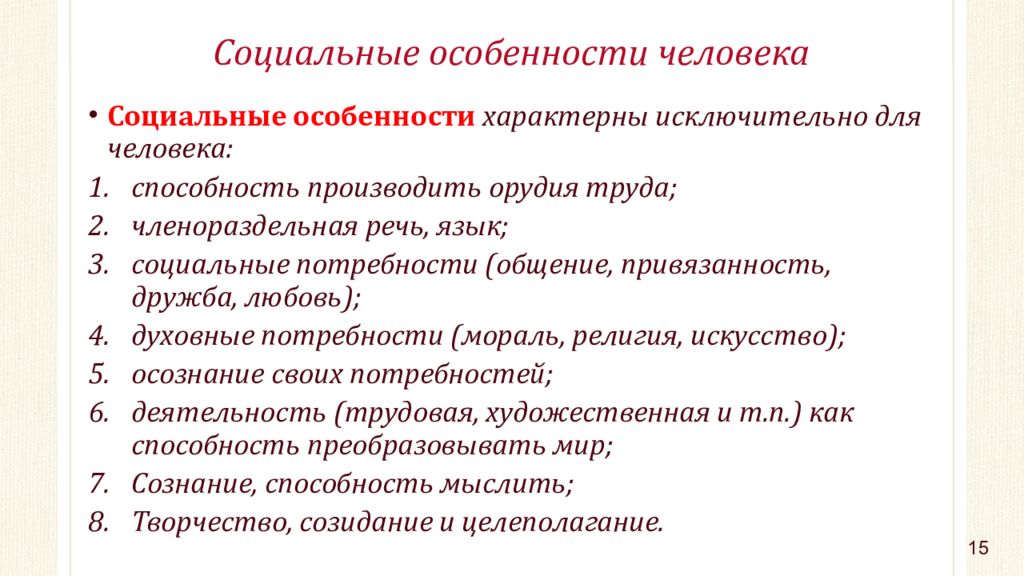

Слайд 15: Социальные особенности человека

Социальные особенности характерны исключительно для человека: способность производить орудия труда; членораздельная речь, язык; социальные потребности (общение, привязанность, дружба, любовь); духовные потребности (мораль, религия, искусство); осознание своих потребностей; деятельность (трудовая, художественная и т.п.) как способность преобразовывать мир; Сознание, способность мыслить; Творчество, созидание и целеполагание. 15

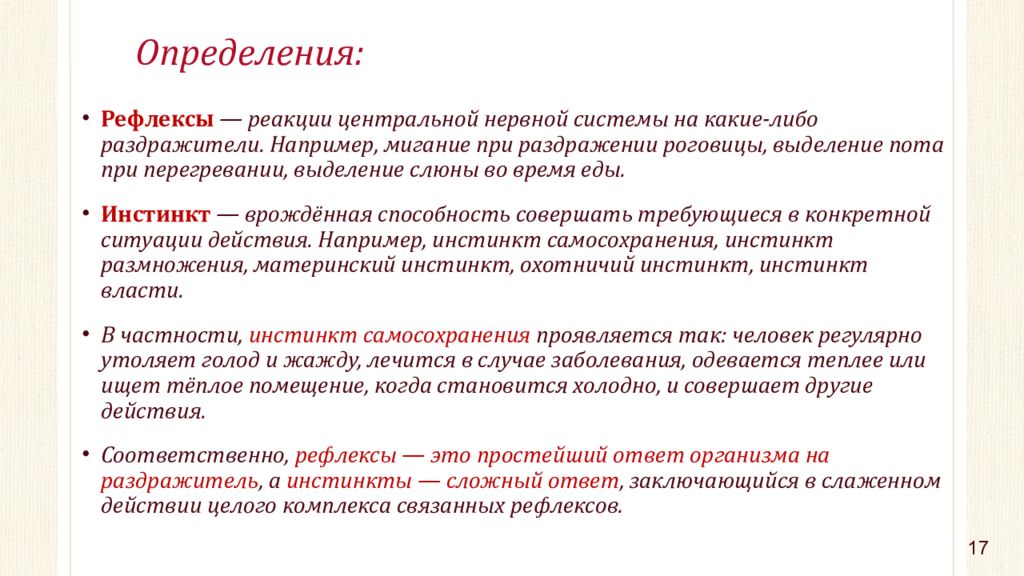

Слайд 17: Определения:

Рефлексы — реакции центральной нервной системы на какие-либо раздражители. Например, мигание при раздражении роговицы, выделение пота при перегревании, выделение слюны во время еды. Инстинкт — врождённая способность совершать требующиеся в конкретной ситуации действия. Например, инстинкт самосохранения, инстинкт размножения, материнский инстинкт, охотничий инстинкт, инстинкт власти. В частности, инстинкт самосохранения проявляется так: человек регулярно утоляет голод и жажду, лечится в случае заболевания, одевается теплее или ищет тёплое помещение, когда становится холодно, и совершает другие действия. Соответственно, рефлексы — это простейший ответ организма на раздражитель, а инстинкты — сложный ответ, заключающийся в слаженном действии целого комплекса связанных рефлексов. 17

Слайд 19

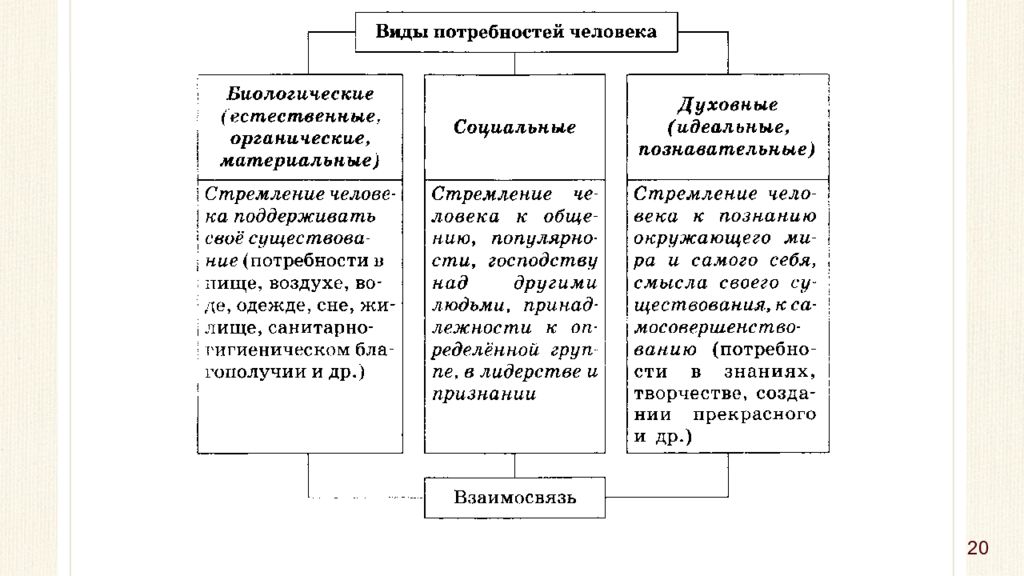

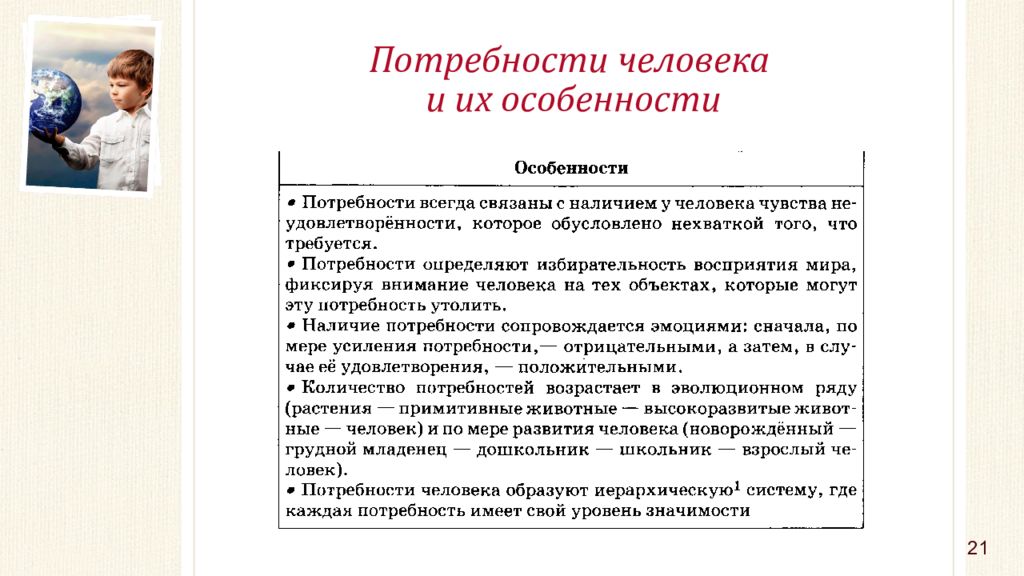

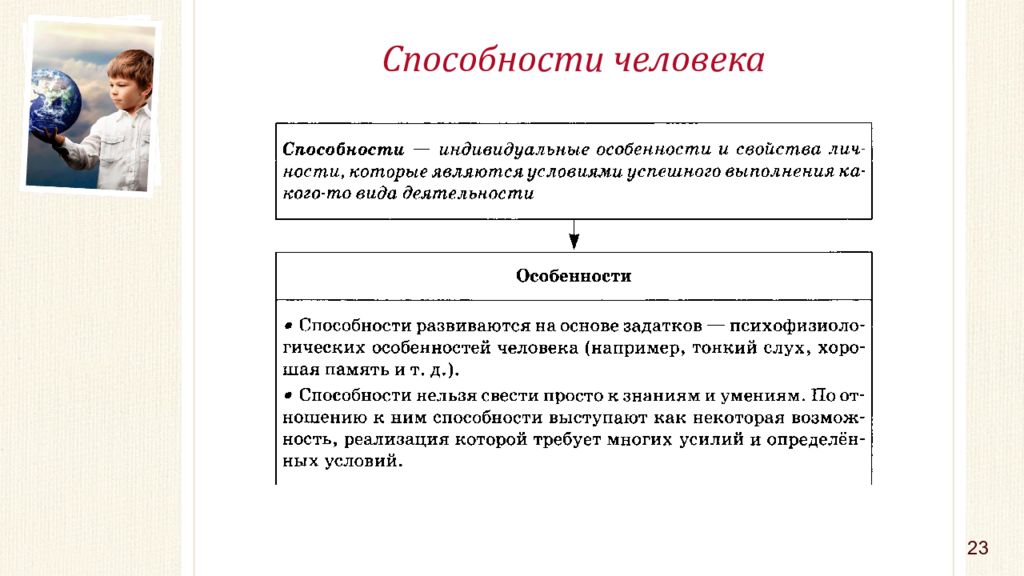

Источником активности людей являются их потребности. Процесс их удовлетворения -целенаправленная деятельность. Потребность – нужда в чем-либо, надобность, требующая удовлетворения, то, что необходимо для поддержания жизни (биологические потребности) и развития личности (социальные и духовные потребности). * 2. Потребности и способности человека 19 Пирамида потребностей Абрахама Маслоу

Слайд 28: 3. Индивид, индивидуальность, личность

Может ли быть такое, что человеку присущи только биологические черты, в то время как социальные черты отсутствуют? Такое происходит в ситуациях, когда человек с самого рождения или раннего детства оказывается вне человеческого общества, как, например, Маугли из одноимённого произведения Редьярда Киплинга. Подобные ситуации встречаются и в действительности, для них у учёных имеется даже специальное название — синдром Маугли. 3. Индивид, индивидуальность, личность 28

Слайд 29

Синдром Маугли — совокупность симптомов, наблюдающихся у детей, которые выросли в условиях полной социальной изоляции. Такие дети не понимают человеческую речь и не умеют разговаривать, осознанно общаться с другими людьми. Нередко такие дети не способны к прямохождению, их эмоциональные реакции крайне примитивны, они не владеют образным и абстрактным мышлением, не признают гигиенические процедуры и одежду. 29 Возникает вопрос, почему такие ситуации вообще возможны? Неужели человек не рождается человеком? Отчасти это верно. Человек рождается индивидом, то есть всего лишь отдельным представителем человеческого рода.

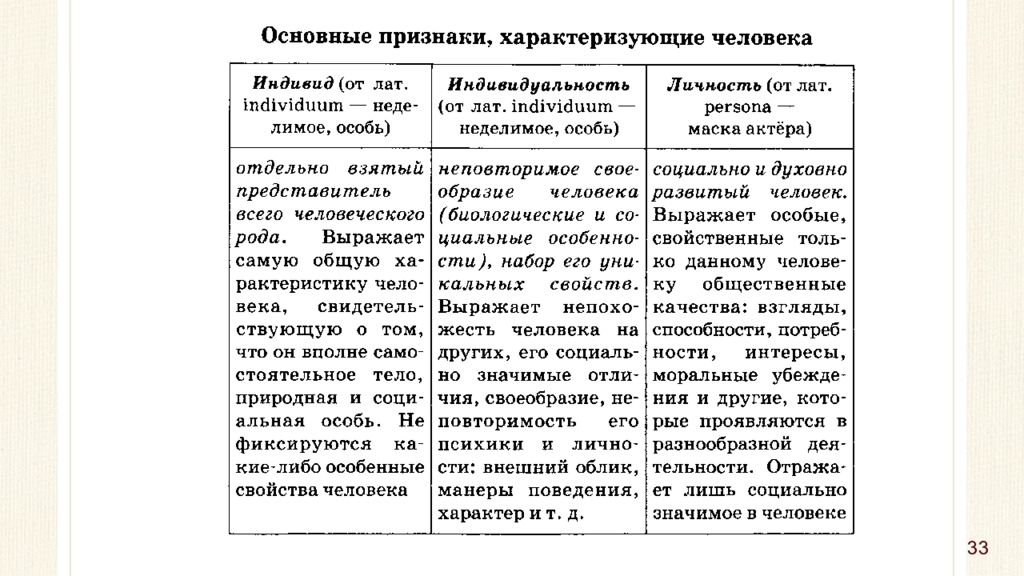

Слайд 30: Индивид

отдельно взятый человек, уникальный представитель Homo sapiens, носитель биологических индивидуально-своеобразных черт: веса, роста, цвета глаз, тембра голоса. Понятие «индивид» означает единичного человека, характеристика которого безликость – это всегда один из многих. Это понятие указывает определенность родовой принадлежности человека 30

Слайд 31: Индивидуальность

понятие, характеризующее своеобразие, совокупность качеств и отличительных свойств человека, его неповторимость, особенность, самобытность и незаменимость. Формирование индивидуальности: наследственность + неповторимое развитие человека В каждом человеке есть индивидуальность – каждый человек уникальный и неповторимый личная уникальность и биопсихологическая неповторимость 31

Слайд 32: Личность

социально одаренная индивидуальность. Она формируется в деятельности, общении, требующих постоянной самооценки. Это то, что характеризует человека среди себе подобных в плане социально-выработанных свойств и качеств. В этом смысле понятие «личность» противоположно понятию «индивид». Личность реализует себя в различных видах социального общения и в деятельности. Личность здесь – сумма поступков. 32

Слайд 34: 4. Социализация

Индивиду присущи все перечисленные нами ранее биологические черты, однако социальных черт у него ещё нет. Приобрести социальные черты человек может только находясь в обществе, в различных формах взаимодействуя с другими людьми и перенимая их опыт, правила поведения. Данный процесс называется социализацией. Социализация — процесс становления личности, усвоение индивидом с момента рождения знаний, навыков и опыта, необходимых для жизни. В процессе социализации индивид, изначально обладающий только биологическими чертами, приобретает социальные черты и превращается в личность. Стоит заметить, что социализация по времени и содержанию может быть первичной и вторичной. 34

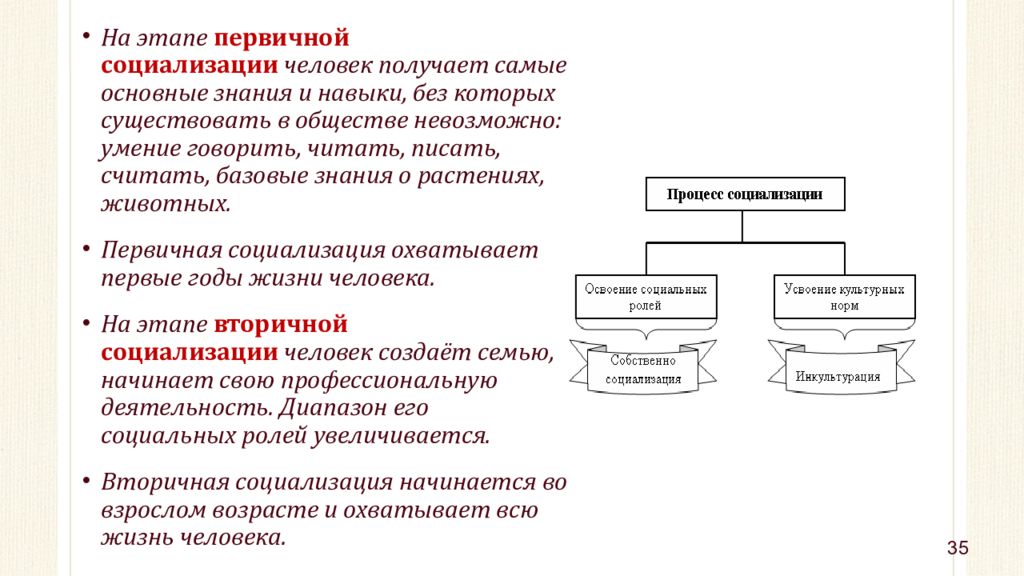

Слайд 35

На этапе первичной социализации человек получает самые основные знания и навыки, без которых существовать в обществе невозможно: умение говорить, читать, писать, считать, базовые знания о растениях, животных. Первичная социализация охватывает первые годы жизни человека. На этапе вторичной социализации человек создаёт семью, начинает свою профессиональную деятельность. Диапазон его социальных ролей увеличивается. Вторичная социализация начинается во взрослом возрасте и охватывает всю жизнь человека. 35

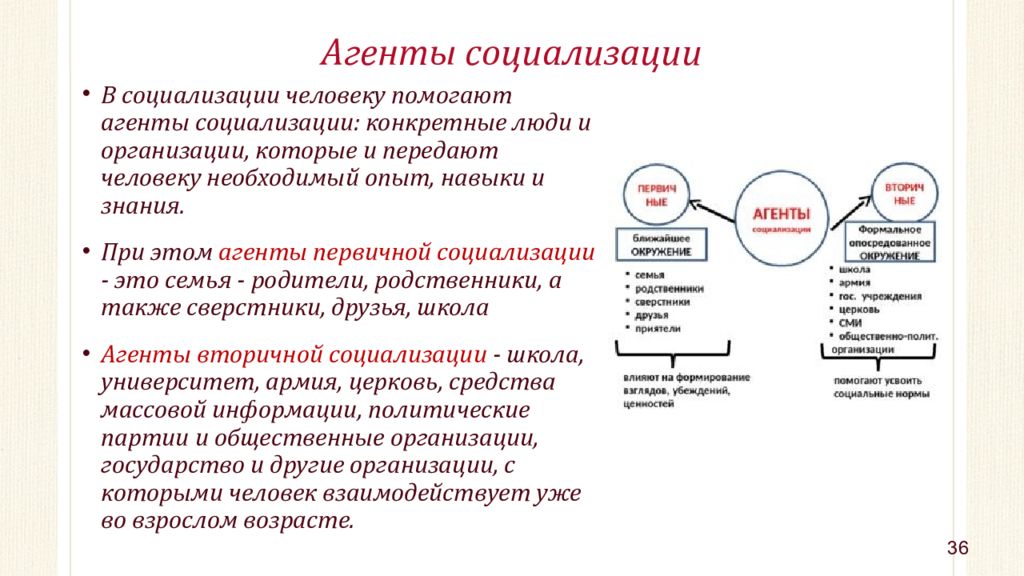

Слайд 36: Агенты социализации

В социализации человеку помогают агенты социализации: конкретные люди и организации, которые и передают человеку необходимый опыт, навыки и знания. При этом агенты первичной социализации - это семья - родители, родственники, а также сверстники, друзья, школа Агенты вторичной социализации - школа, университет, армия, церковь, средства массовой информации, политические партии и общественные организации, государство и другие организации, с которыми человек взаимодействует уже во взрослом возрасте. 36

Слайд 37: Фазы социализации

Социальная адаптация Характеризуется приспособлением человека к социально-экономическим условиям, ролевым функциям, социальным нормам, общественным группам и социальным организациям, выступающим в качестве среды его жизнедеятельности. Интериоризация Характеризуется процессом включения социальных норм и ценностей во внутренний мир человека, освоением им ценностей социума. Социализация и потребность избежать одиночества сопровождают жизненный путь личности на уровне исторического и индивидуального развития. 37

Слайд 38: Определения:

Социализация - процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для данного общества способом. Личность всегда формируется в обществе, является активным субъектом общества Личность - объект деятельности, совокупность общественных функций в нем. 38

Слайд 39: Социальный статус

Благодаря процессу социализации личность приобщается к жизни общества, может приобретать и изменять свой социальный статус. Социальный статус - это положение в обществе, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей. Социализируется, то есть преобразуется под влиянием общества, и система потребностей человека: к биологическим потребностям (в пище, дыхании, отдыхе и др.) добавляются социальные, такие как потребность в общении, заботе о других людях, получении высокой оценки со стороны общества и т. д. Физиологическая потребность в еде трансформируется в высокое гастрономическое искусство, кулинарные традиции. 39

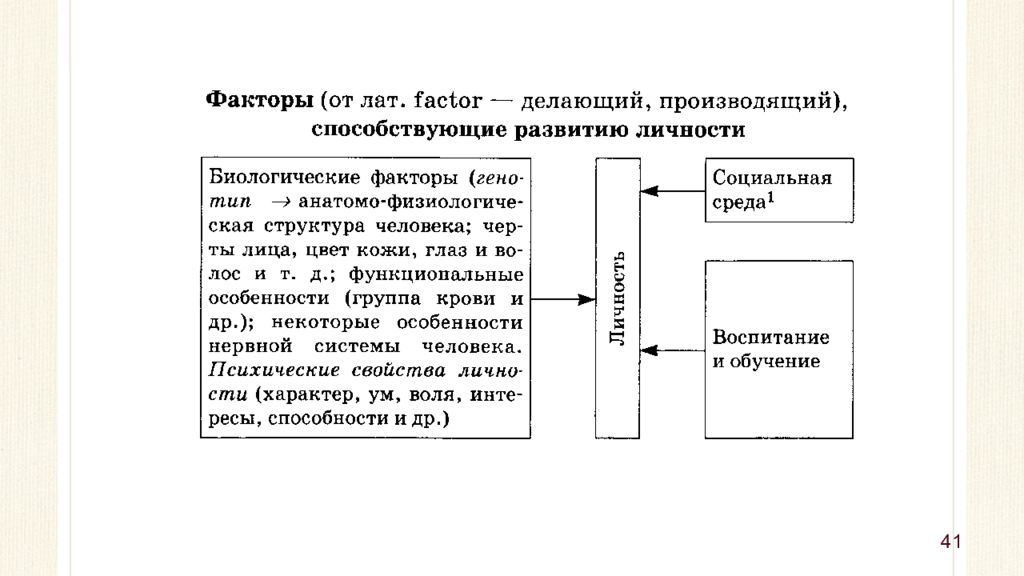

Слайд 40

Личностные качества - такие наши качества, которые позволяют нам быть членами общества. Личность общественна по своей природе. Хотя природную основу личности образуют ее биологические особенности и природные задатки, но определяющими являются все же иные факторы - социальные: взгляды, убеждения, ценности и идеалы, интересы, потребности, представления о добре и зле, слагаемые духовного мира человека. Это целый комплекс умственных, морально-волевых, культурных, коммуникативных качеств человека. На формирование подобных качеств больше всего влияют два процесса - образование и воспитание. 40

Слайд 42: Внешние факторы, влияющие на развитие личности:

воспитание (строгое или либеральное) принадлежность человека к определенной культуре (западной или восточной) его пребывание и активность в социальной среде (жизнь в мегаполисе или в тайге) влияние системы связей и отношений групп, в которые человек был включен в ходе своего развития. 42

Слайд 43

Научное определение личности включает индивидуальные особенности, способности, взгляды, отношения, ценности, мотивы, привычные способы адаптации. Оно включает и то, что обычно называется темпераментом - типичные эмоциональные реакции, настроения и энергетические характеристики человека - так же, как и то, что в несколько устаревшей терминологии называлось характером (нравственные принципы и социальное поведение индивида). Однако определение должно включать еще многое другое. Общая схема должна давать возможность исследовать многие факторы, влияющие на развитие личности. Генетические предпосылки играют очень важную роль, хотя их проявление может быть непрямым, опосредствованным и трудно прослеживаемым. 43

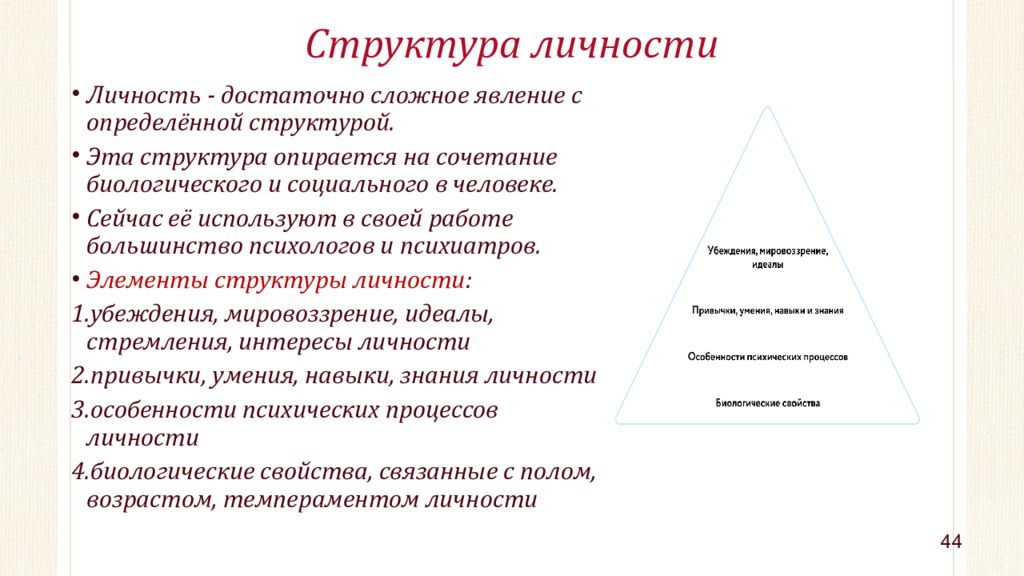

Слайд 44: Структура личности

Личность - достаточно сложное явление с определённой структурой. Эта структура опирается на сочетание биологического и социального в человеке. Сейчас её используют в своей работе большинство психологов и психиатров. Элементы структуры личности : убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы личности привычки, умения, навыки, знания личности особенности психических процессов личности биологические свойства, связанные с полом, возрастом, темпераментом личности 44

Слайд 45

Структура личности — совокупность качеств, способностей, мотивов, ценностей, присущих конкретному индивиду и образующих его неповторимую личность. В качестве отдельного уровня некоторые учёные называют особенности психических процессов. К психическим процессам относится внимание, восприятие, память, мышление, интеллект, воображение, а также нередко тип личности, темперамент. Данные качества человека нельзя строго отнести ни к биологическим, ни к социальным, что позволяет некоторым учёным утверждать, что человек - существо биопсихосоциальное. У человека также есть много личностных качеств. К их числу относят доброту, вежливость, жестокость, вспыльчивость, ответственность, исполнительность, толерантность, патриотизм. Эти качества можно считать положительными или отрицательными: всё зависит от ситуации и личности человека. 45

Слайд 46

Личностные качества также можно разделить и на следующие категории: интеллектуальные качества : образованность, умение учиться, способность предвидеть последствия своих поступков; нравственные качества : чувство долга, законопослушность, дисциплинированность, социальная ответственность; гражданские качества : неравнодушие, патриотизм, толерантность; хозяйственные качества : бережливость, трудолюбие. Качества человека, их выраженность и сочетание создают своеобразие человеческой личности, её индивидуальность. 46

Слайд 47: 5. Мировоззрение человека

Личность обязательно предполагает наличие своего взгляда на мир. Другими словами, невозможна личность без мировоззрения. Мировоззрение – это система взглядов на мир, на место человека в нем и на смысл его жизни и деятельности. То есть это прежде всего идеи, ценности, взгляды общего характера, которые создают определенную картину мира и человека. 47

Слайд 49: Мировоззрение человека

Система таких взглядов есть у любого человека, претендующего на то, чтобы называться личностью. У одних людей вся система их взглядов определяется убеждением в ценности человечества, гуманным и справедливым отношением к другим людям, желанием трудиться на общее благо. Картина мира таких личностей охватывает весь мир во всем его многообразии. Они умеют радоваться разнообразию и богатству красок окружающего мира. Им свойственны и нравственные принципы, и возвышенные идеалы красоты. 49

Слайд 50

Другие люди вполне довольны тем, что их маленький мир ограничен своим домом, близкими и родными и их благом. Житейские заботы и бури составляют для них смысл жизни. Они не задумываются над вечными вопросами о смысле жизни. Все эти системы взглядов сосуществуют в обществе. Также в обществе всегда можно обнаружить несходство взглядов по разным аспектам мировоззрения. Но именно богатство взглядов на мир, разнообразие мировоззрений, обогащает общество, дает возможности формированию личности, ее неповторимого внутреннего мира.

Слайд 51: МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Складывается на основе здравого смысла Стихийно В основе – научные понятия Основано на разуме Критично ОБЫДЕННОЕ НАУЧНОЕ 51

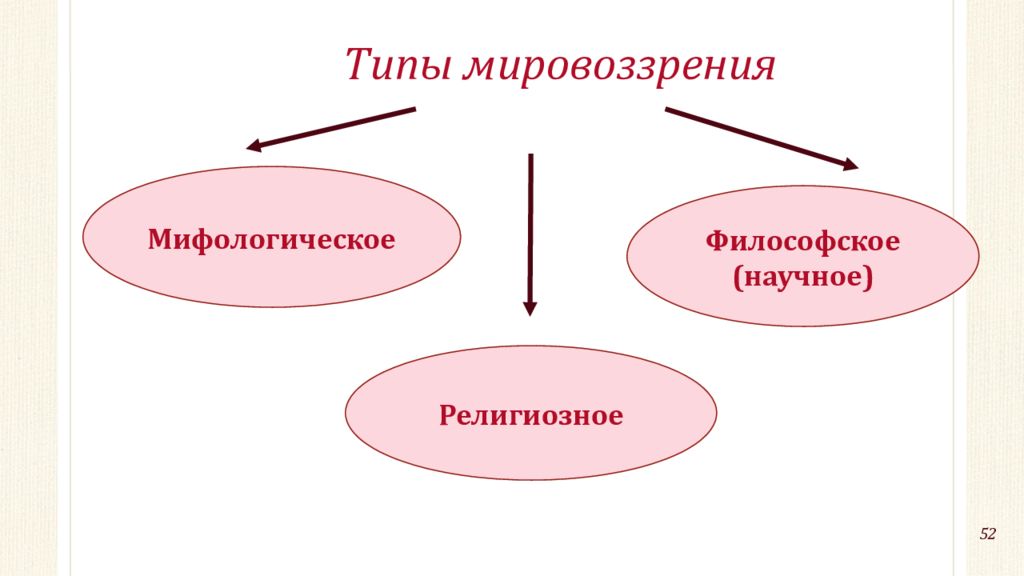

Слайд 52: Типы мировоззрения

52 Типы мировоззрения Мифологическое Философское (научное) Религиозное

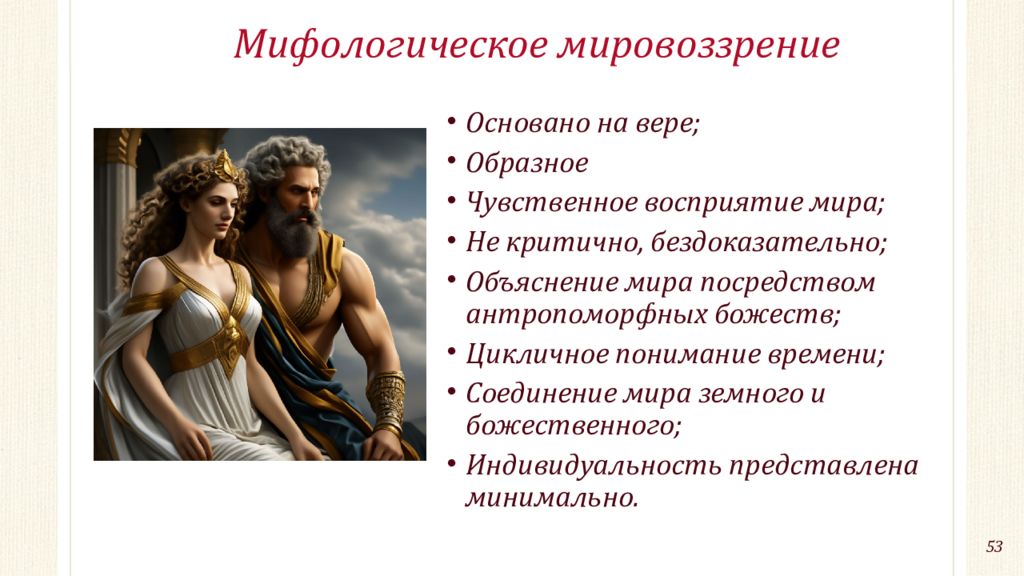

Слайд 53: Мифологическое мировоззрение

Основано на вере; Образное Чувственное восприятие мира; Не критично, бездоказательно; Объяснение мира посредством антропоморфных божеств; Цикличное понимание времени; Соединение мира земного и божественного; Индивидуальность представлена минимально. 53

Слайд 54: Религиозное мировоззрение

Основано на вере в с верхъестественное ; Не критично, бездоказательно; Преобладание чувственного восприятия; Наличие системы догматов; Время линейно; Степень проявления индивидуальности человека повышается. 54

Слайд 55: Философское мировоззрение

Основано на разуме (рационально); Наличие системы доказательств; Проблемное восприятие мира; Объяснение мира посредством системы абстрактных понятий; Проявление индивидуальности человека максимально. 55

Слайд 56: Определения:

Мифология – эмоционально-символическая форма общественного сознания, совмещающая в себе как реалистическое, так и фантастическое восприятие реальности. Религия – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие сверхъестественных сил, влияющих на человека. Философия – особая форма познания мира, основанная на системе научно-теоретических знаний о всеобщих законах и принципах бытия. 56

Слайд 57

Философия – форма деятельности человека, ориентированная на осмысление основных проблем его бытия, а так же на определение возможностей и границ человеческой самореализации. Наука – специфическая форма деятельности человека, которая обеспечивает получение нового знания и вырабатывает средства производства и развития познавательных процессов. Мировоззрение – способ объяснения мира и места в нем человека; фактор, объединяющий все стороны и элементы сознания в сложный духовный мир. 57

Слайд 59: Буддизм VI-V вв. до н.э

Самая древняя религия мира Сиддхартха Гаутама Будда - просветленный Древняя Индия Священная книга – Типитака (Трипитака) – три корзины мудрости Основа – «4 благородные истины»: страдания, причины, освобождения и пути 59

Слайд 60: Христианство I в. н.э

Иисус Христос Восток Римской империи (территория современного Израиля) Библия – священная книга Основные направления : Католицизм Православие Протестантизм 60

Слайд 61: Мусульманство/Ислам ( V-VI вв. н.э.)

Ислам - означает покорность воле Единого Творца. Также слово Ислам является производным от слова «салам», означающее «мир». Аллах – Единый Бог Пророк Мухаммед (Мухаммад) г. Мекка Коран - священная книга Шариат - свод Божественных повелений и запретов Хадж – паломничество в Мекку 61 Основные направления: Суннизм Шиизм Хариджизм

Слайд 62: 7. Возрастные периоды жизни человека

Каждый из нас слышал слово «возраст». Что означает это понятие? Почему возраст связан не только с биологической, но и социальной природой человека? Какие изменения происходят с человеком в разные возрастные периоды? Возраст - это количество лет, которое прожил человек к определённому моменту. В этом случае возраст исчисляется количеством прожитых лет - это хронологический возраст человека. Хронологический возраст указан в документах, и его следует отличать от биологического. Но ровесники могут выглядеть и чувствовать себя по-разному. Тут мы отмечаем несоответствие между хронологическим и биологическим возрастами. Биологический возраст определяется состоянием физического здоровья, образом жизни и развитием человека. 62

Слайд 63

Иногда взрослому могут сказать, что он ведёт себя как ребёнок. Речь в таком случае идёт о несовпадении биологического или хронологического возраста с каким-то другим, который связан с ролью человека в жизни общества. Действительно, выделяют ещё и социальный возраст. Социальный возраст - показатель включённости индивида в систему социальных отношений, набор социальных ролей индивида, которые он способен выполнять в том или ином возрасте. Например, ребёнок становится школьником в 6–7 лет, когда поступает в первый класс. Согласно российскому законодательству стать мужем или женой возможно при достижении 18 лет, а президентом — с 35 лет. 63

Слайд 64

Часто хронологический, биологический и социальный возрасты могут различаться. Правила, действующие в обществе, направлены на то, чтобы они совпадали. Отставание социального возраста от хронологического может приводить к трудностям. Например, обучение в уже зрелом возрасте проходит сложнее, чем в молодости, а несовершеннолетние мамы из-за ограниченности социального опыта часто сталкиваются с серьёзными психологическими проблемами при воспитании ребёнка. 64

Слайд 65

Можно выделить ещё и психологический возраст. Он отражает субъективные ощущения человеком своего возраста. Он также может не совпадать с хронологическим. Например, кто-то в старости ощущает себя молодым, ведёт активный образ жизни и путешествует, предпочитает модную молодёжную одежду. И, наоборот, некоторые подростки стремятся демонстрировать поведение взрослого человека, казаться взрослее, чем есть на самом деле. Психологический возраст человека меняется, он складывается под влиянием среды и обстоятельств, в которых происходило взросление человека. Например, в годы войны взросление происходит очень быстро. 65

Слайд 66

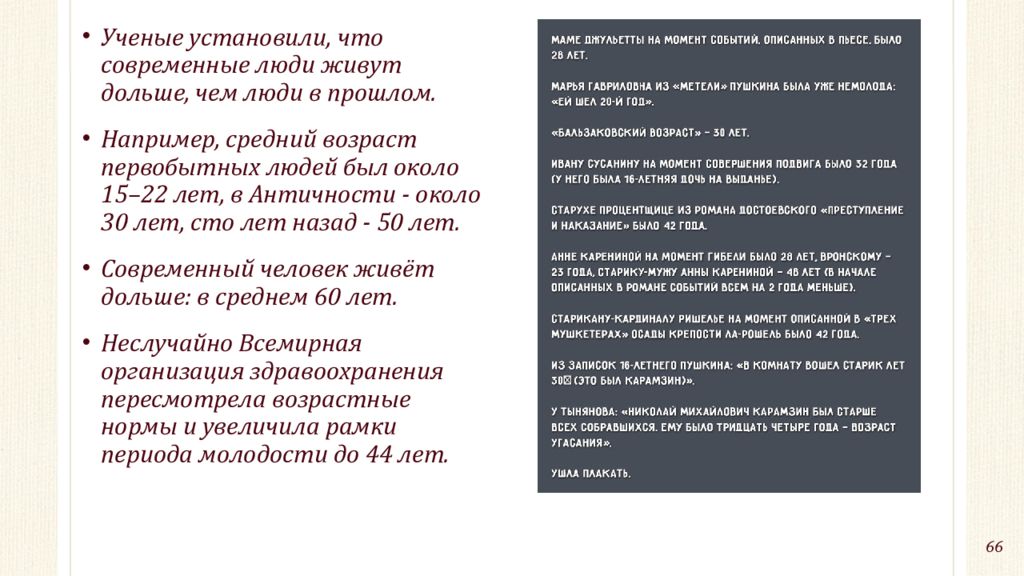

Ученые установили, что современные люди живут дольше, чем люди в прошлом. Например, средний возраст первобытных людей был около 15–22 лет, в Античности - около 30 лет, сто лет назад - 50 лет. Современный человек живёт дольше: в среднем 60 лет. Неслучайно Всемирная организация здравоохранения пересмотрела возрастные нормы и увеличила рамки периода молодости до 44 лет. 66

Слайд 67: Периодизация

Подростковый возраст (от 11/12 до 17/18 лет) - переход от детства к взрослой жизни и один из самых сложных периодов развития человека. Молодость (18–40/44 лет) - наиболее активный период жизни человека. Молодые люди учатся жить самостоятельно, отдельно от своих родителей, получают образование, профессию, погружаются в трудовую деятельность и принимают важные решения для дальнейшей жизни. Именно в это время человек вступает в брак и становится родителем. 67

Слайд 68

Зрелость (41/45 –60 лет) Многие учёные считают этот период временем максимального расцвета интеллектуальных, профессиональных способностей, а также временем максимальных материальных достижений. Именно зрелые люди чаще добиваются повышения по службе, становятся предпринимателями и развивают своё дело, занимают высокое положение в обществе и достигают вершин самореализации. Вместе с этим происходят возрастные физиологические изменения, поэтому многие взрослые начинают уделять внимание своему здоровью и ведут активный и здоровый образ жизни. 68

Слайд 69

В пожилой возраст люди вступают после 60 лет. Меняется привычный образ жизни человека: он выходит на пенсию, у него часто появляются проблемы со здоровьем. Этот период предполагает окончание активной трудовой деятельности при достижении 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Людям этого возраста хочется быть полезными. Прислушайтесь к ним, ведь они могут передать вам важные знания и жизненный опыт. Старость (от 75 лет). В этом возрасте ухудшается здоровье, человеку часто требуется медицинская помощь, поэтому так важно уделять внимание пожилым людям и поддерживать их. Отдельно выделяют возрастную категорию долгожителей, в которую входят люди старше 90 лет. Из-за хронических заболеваний им, к сожалению, приходится обращаться за медицинской и социальной помощью. Требуется медицинский контроль здоровья. 69

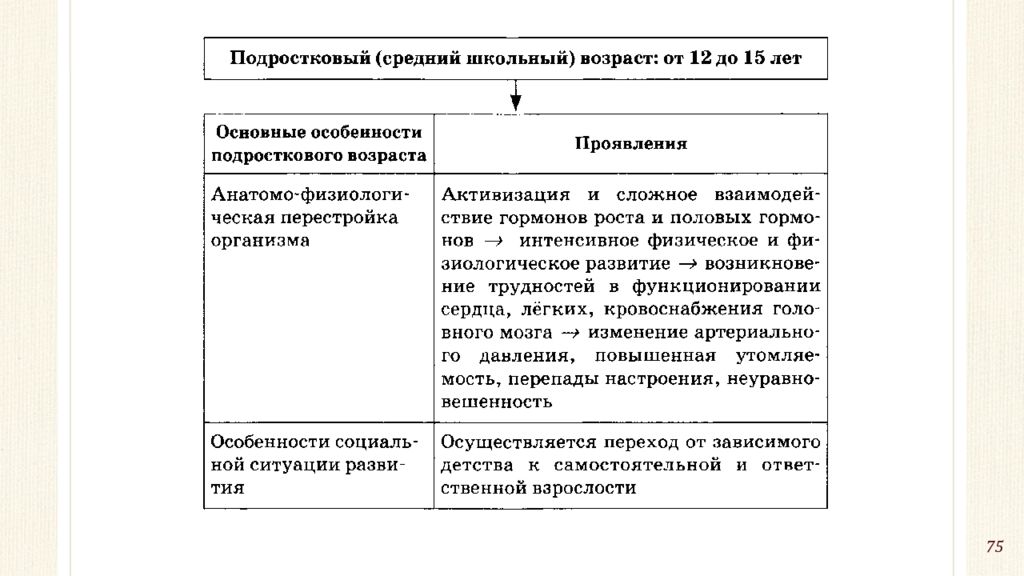

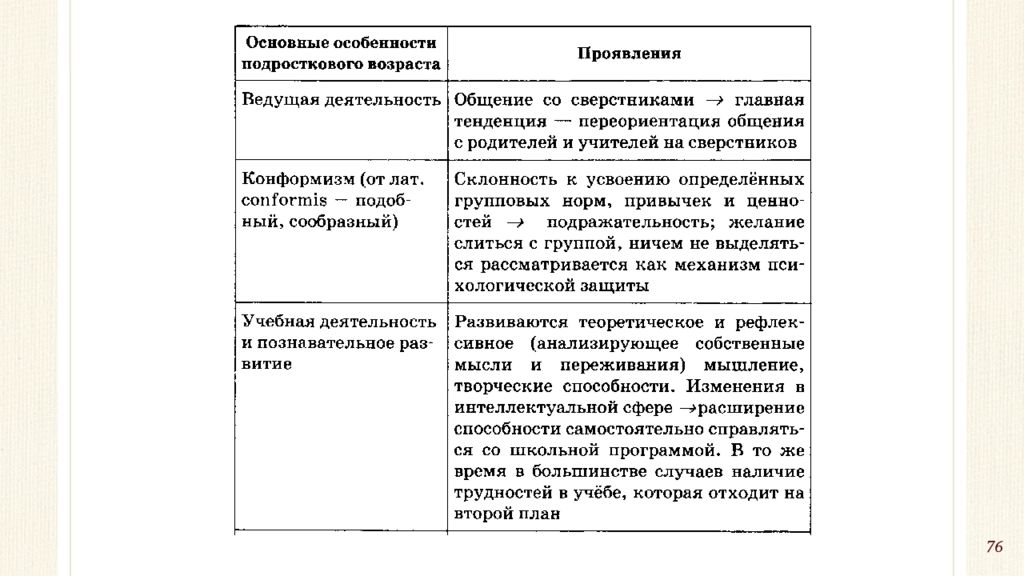

Слайд 70: 8. Особенности подросткового возраста

Необходимость социализации связана с тем, что социальные качества не передаются по наследству, они усваиваются и вырабатываются. Социализация требует деятельного участия самого индивида. Принято считать, что подростковый возраст - важный и трудный период жизни человека, ведь подростки переходят из мира детства во взрослый мир. В этот период в организме ребёнка происходят серьёзные изменения. Из-за быстрого и неравномерного роста скелета и перестройки тела затрудняется работа внутренних органов: сердца, лёгких, головного мозга. В результате физиологических и гормональных изменений эмоции подростков бывают нестабильны, появляются перепады настроения, раздражительность, невнимательность. Именно в этом возрасте подростки начинают проявлять интерес к противоположному полу. Для них очень важны дружба и любовь. 70

Слайд 71

Русское слово « подросток » образовано от слов «подрастать», а английское «teenager» (читается как « тинейджер ») - от суффиксов -teen- в цифрах (13 - thirteen, 14 - fourteen, 15 - fifteen, и так до 19 - nineteen) и слова «age» (возраст). Получается, что буквально слово «тинейджер» обозначает молодого человека в возрасте от 13 до 19 лет. Учёные считают, что чем младше общество, тем раньше ребёнок включается в труд. Поэтому в первобытном мире практически не существовало грани между взрослыми и детьми, то есть детства в привычном нам понимании не было. Например, уже с 3–4 лет детей привлекали к труду: они занимались собирательством съедобных плодов, кореньев, личинок, участвовали в примитивной охоте, рыболовстве. 71

Слайд 72

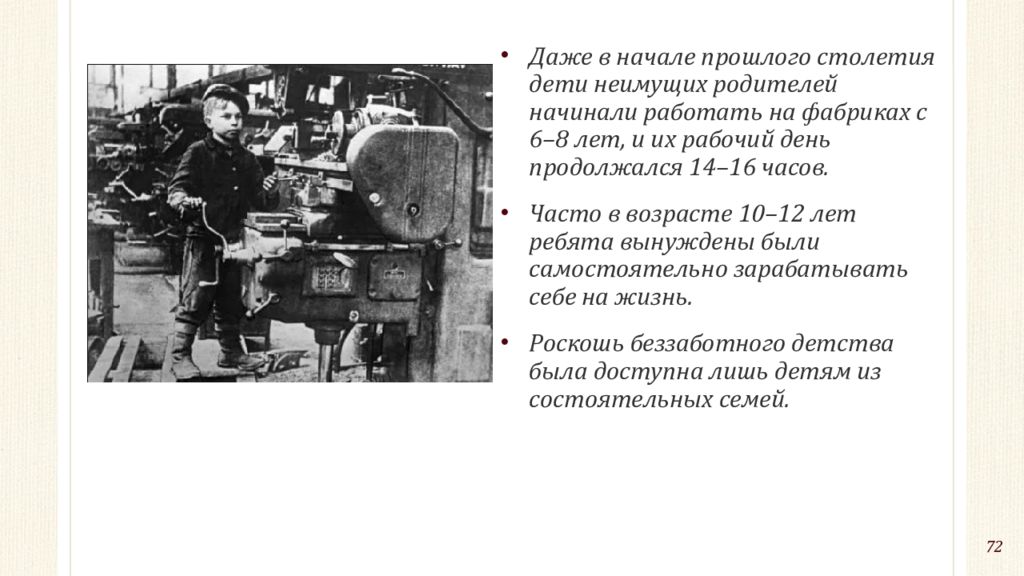

Даже в начале прошлого столетия дети неимущих родителей начинали работать на фабриках с 6–8 лет, и их рабочий день продолжался 14–16 часов. Часто в возрасте 10–12 лет ребята вынуждены были самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Роскошь беззаботного детства была доступна лишь детям из состоятельных семей. 72

Слайд 73

В приоритете у подростков — общение со сверстниками. Через такое взаимодействие подросток учится оценивать себя и свои поступки глазами равных по возрасту. В этом проявляется взросление : он полагается не только на старших людей, как ребёнок, но и на ровесников. Подросток чувствует себя взрослым, хотя в семье его воспринимают как ребёнка. Получается, что отношение к себе у него поменялось, а отношение к нему со стороны окружающих - нет. Ребёнок многое хочет попробовать, но родители не разрешают. Из-за этого часто возникают конфликты и ссоры. Жизнь подростка полна противоречий : внимательность к близким и одновременно грубость и чёрствость к ним, слёзы по мелочам и хитрые манипуляции, чрезмерная стеснительность и нахальство, внешняя независимость и желание быть признанным другими, показательная борьба с авторитетами, правилами и преклонение перед кумирами. 73

Слайд 74

С точки зрения закона подросток с 14 лет уже вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, вкладами в банке, осуществлять авторские права, при определённых условиях работать по трудовому договору. Но при этом и уровень ответственности с возрастом повышается, например, уголовная ответственность за большинство правонарушений предусмотрена с 16 лет, а за тяжкие преступления - с 14 лет. Сложный путь подростка проходит каждый человек. Благодаря подростковому кризису ребёнок проходит успешную социализацию и вступает во взрослую жизнь. 74

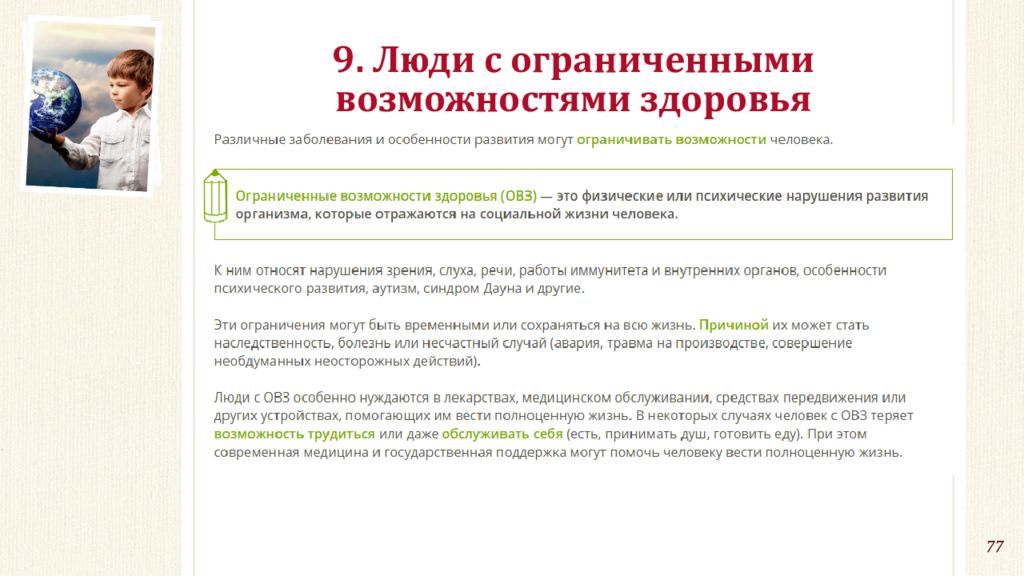

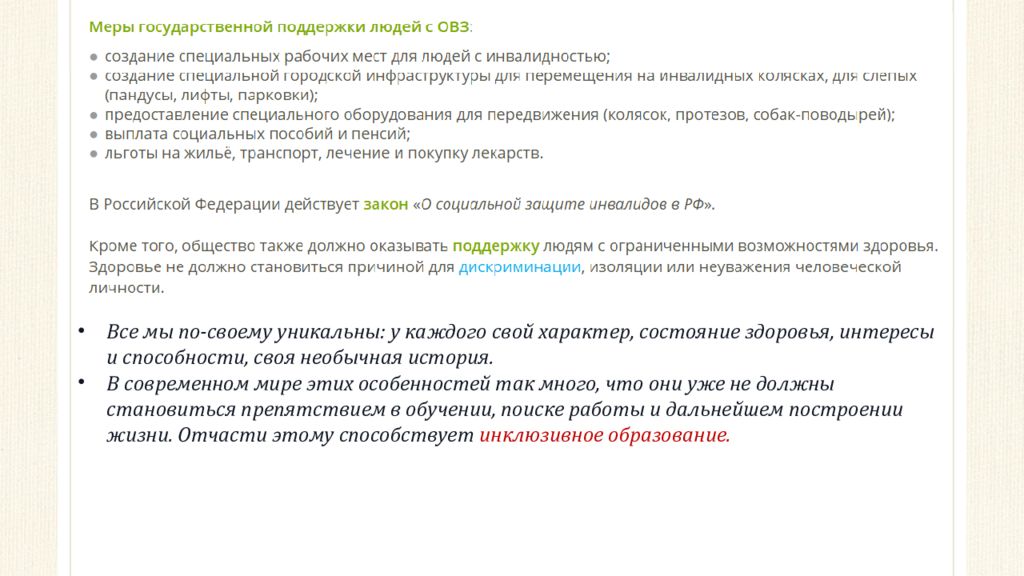

Слайд 78

Все мы по-своему уникальны: у каждого свой характер, состояние здоровья, интересы и способности, своя необычная история. В современном мире этих особенностей так много, что они уже не должны становиться препятствием в обучении, поиске работы и дальнейшем построении жизни. Отчасти этому способствует инклюзивное образование.

Слайд 79: Инклюзивное образование

Инклюзивное образование - это формат обучения, который направлен на обеспечение одинаковых возможностей образования для всех детей. При таком подходе каждый ученик вне зависимости от происхождения, статуса, состояния здоровья и когнитивных способностей может учиться вместе с ровесниками и жить полноценной жизнью. В отличие от традиционной системы обучения, в которой дети приспосабливаются к учебному процессу, в инклюзивном образовании адаптируется учебный процесс.