Первый слайд презентации: Обучение (процесс обучения как часть целостного педагогического процесса)

Ольга Николаевна Шилова доктор педагогических наук, профессор каф. педагогики и андрагогики

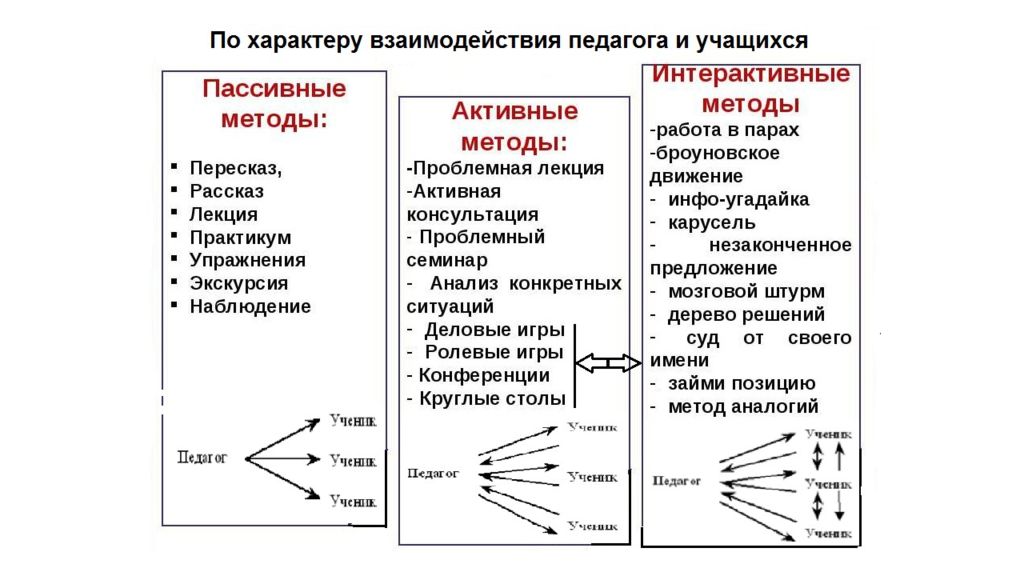

Слайд 2: Методы обучения (МО)

— система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения. Метод — способ достижения поставленной цели, путь.

Слайд 6: Прием обучения

— кратковременное взаимодействие между преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка. Отличие приема от метода: Метод – общее направление педагогической деятельности, ориентированное на поведенческую и познавательную область человеческого сознания. Прием – один из элементов практической организации учебно-воспитательного процесса. Прием соотносится с методом как частное с общим. Классификация педагогических методов учитывает цели и задачи, приоритетные для того или иного вида педагогической деятельности. Многие педагогические приемы используются как практический инструмент сразу нескольких методов. Метод всегда теоретически обоснован и апробирован. Прием отличается гибкостью и направлен на практическое решение педагогических задач.

Слайд 7: Приемы обучения подразделяются на:

приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения; приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в мыслительной деятельности школьников; приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся, связанные с изучением учебного материала; приемы контроля, самоконтроля, самообучения школьников; приемы управления в учебном процессе коллективными и личными взаимоотношениями учащихся. Одни и те же приемы могут быть включены в различные методы обучения.

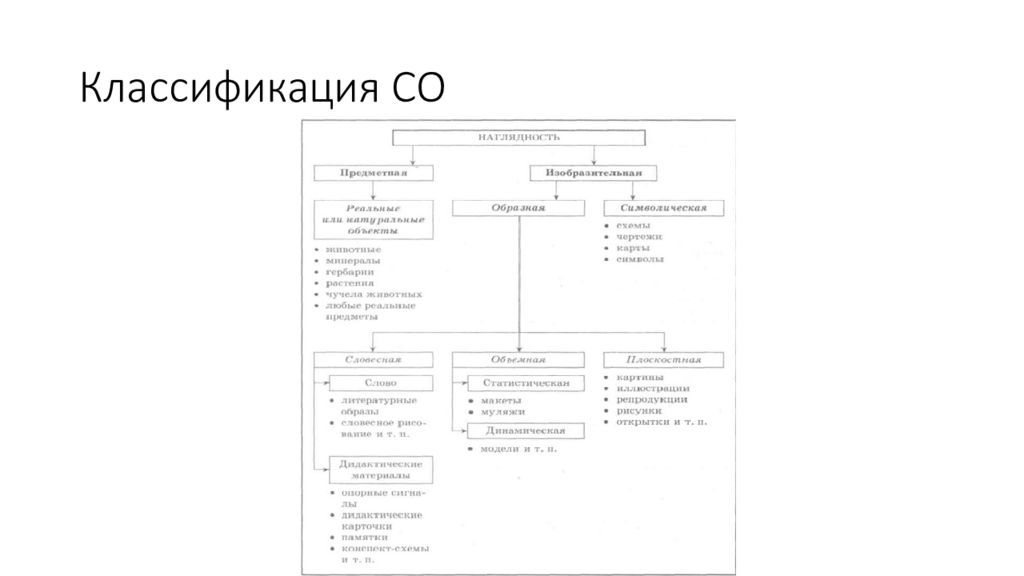

Слайд 8: Средства обучения (СО)

— совокупность материальных объектов и предметов духовной культуры, предназначающихся для организации и осуществления педагогического процесса и выполняющих разнообразные функции. Дидактические возможности Организуют восприятие и наблюдение учеником реальной действительности. Оказывают влияние на сенсорную сферу школьника, развивается его наблюдательность, мышление, воображение. Стимулируют познавательную и творческую активность. Обеспечивают долговременное запоминание. Способствуют наполнению обобщений конкретным содержанием. Повышают качество усвоения и понимания воспринимаемого материала.

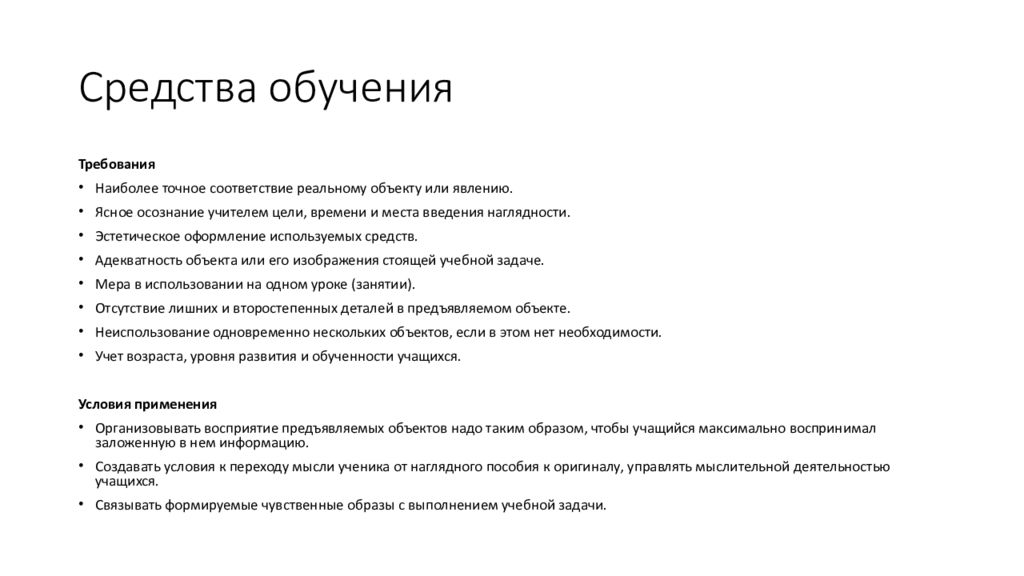

Слайд 9: Средства обучения

Требования Наиболее точное соответствие реальному объекту или явлению. Ясное осознание учителем цели, времени и места введения наглядности. Эстетическое оформление используемых средств. Адекватность объекта или его изображения стоящей учебной задаче. Мера в использовании на одном уроке (занятии). Отсутствие лишних и второстепенных деталей в предъявляемом объекте. Неиспользование одновременно нескольких объектов, если в этом нет необходимости. Учет возраста, уровня развития и обученности учащихся. Условия применения Организовывать восприятие предъявляемых объектов надо таким образом, чтобы учащийся максимально воспринимал заложенную в нем информацию. Создавать условия к переходу мысли ученика от наглядного пособия к оригиналу, управлять мыслительной деятельностью учащихся. Связывать формируемые чувственные образы с выполнением учебной задачи.

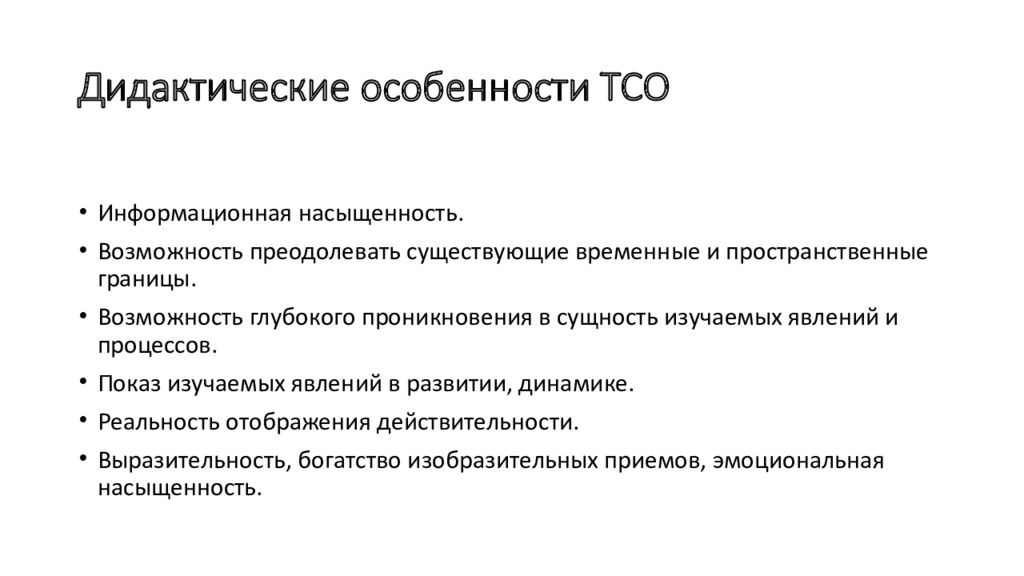

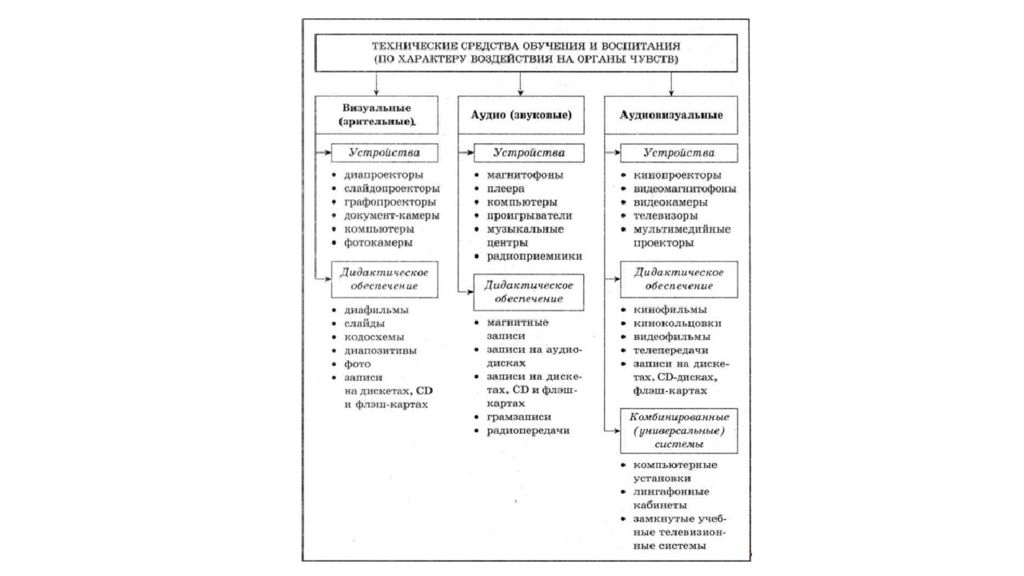

Слайд 11: Дидактические особенности ТСО

Информационная насыщенность. Возможность преодолевать существующие временные и пространственные границы. Возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов. Показ изучаемых явлений в развитии, динамике. Реальность отображения действительности. Выразительность, богатство изобразительных приемов, эмоциональная насыщенность.

Слайд 13: Информация к размышлению…

«…включение орудия в процесс поведения человека вызывает к действительности новые функции, связанные с использованием данного орудия и управления им, делает ненужным целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет орудие, видоизменяет протекание психических процессов и их интенсивность, длительность, последовательность, замещает одни функции другими, т.е. перестраивает всю структуру поведения». Л.С. Выготский, 1930 год Цит. по Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2007. С. 266

Слайд 14: Формы обучения

– это исторически сложившаяся, устойчивая и логически завершенная организация педагогического процесса, которой свойственны систематичность и целостность, саморазвитие, личностно-деятельностный характер, постоянство состава участников, наличие определенного режима проведения.

Слайд 15: Формы обучения

общие формы обучения: коллективная - конференции, творческие недели, научные недели; групповая - уроки, семинары, олимпиады, экскурсии, деловые игры, погружения, проекты; индивидуальная - репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, семейное обучение, самообучение.

Слайд 16: Формы организации учебно-воспитательного процесса:

урок, кружки (предметные, технического творчества), ученические научные общества, факультативы, экскурсии и пр.

Слайд 17: Классно-урочная система обучения

– организация учебного процесса, при которой учащиеся группируются в отдельные классы в соответствии с возрастом и уровнем знаний. Основной формой обучения является урок. Содержание обучения в каждом классе определяется учебными планами и программами. Уроки проводятся по твёрдому расписанию, составленному на основе учебного плана. Местом проведения уроков служат классные комнаты, учебные кабинеты, мастерские, учебно-опытные участки. Российская педагогическая энциклопедия

Слайд 18: Достоинства классно-урочной системы обучения

организационная упорядоченность системы обучения и руководства ею; систематический и последовательный характер овладения содержанием образования; своеобразное соревнование между учащимися при коллективном характере обучения на уроке; изучение материала осуществляется планомерно, со сменой видов деятельности; более трудные уроки чередуются с более лёгкими в соответствии с требованиями школьной гигиены; с классно-урочной системой связана система предметного обучения, предоставляющая учителям возможность специализации.

Слайд 19: Недостатки классно-урочной системы обучения

основной недостаток классно-урочно-предметной системы - неприспособленность школьного образования к развитию индивидуальных способностей ребёнка; ориентировка на среднего ученика создаёт трудности для слабых и задерживает развитие способностей более сильных учащихся; идейно-эмоциональное воздействие учителя на коллектив учащихся при приобретает однообразный, неиндивидуализированный характер; необходимость повторного обучения учащихся, не успевающих по одному-двум предметам; невозможность «досрочного» изучения материала способными учащимися и перевода их в следующий класс; ограниченные возможности организации коллективных форм учебной работы; стандартное построение урока от первого до последнего класса, что вызывает у учащихся неудовлетворённость излишней регламентацией, задерживает развитие их самостоятельности. Но этот недостаток не является обязательным следствием системы, а во многом зависит от учителя. Недостатки классно-урочной системы обучения Все реформистские концепции классно-урочно-предметной системы: мангеймская, дальтоновская, методпроектов, метод комплексов, система Френэ, школа Дьюи, модульная система и т. д. основывались на изменении содержания образования и в соответствии с этим разрабатывали новые методы и формы учебно-воспитательной работы.

Слайд 20: Урок

– форма организации педагогического процесса, при которой педагог в течение точно установленного времени руководит коллективной, познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (классов ) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства, методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил школьников. Подласый И.П.

Слайд 21: Требования к современному уроку по ФГОС

Урок должен иметь личностно-ориентированный характер. В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. Осуществляется практический, деятельностный подход. Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять учебный процесс.

Слайд 22: Типы уроков по ФГОС ООО

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить в четыре группы: уроки «открытия» нового знания; уроки рефлексии; уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля.

Слайд 23: Урок «открытия» нового знания

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. Структура урока «открытия» новых знаний Мотивационный этап. Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск противоречия Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения. Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, на котором и происходит «открытие» нового знания. Первичное закрепление нового знания. Самостоятельная работа и проверка по эталону. Включение в систему знаний и умений. Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций.

Слайд 24: Урок рефлексии

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий - понятий, алгоритмов и т.д. Структура урока-рефлексии по ФГОС Мотивационный этап. Актуализация знаний и осуществление первичного действия. Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, выработка стратегии). Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. Обобщение выявленных затруднений. Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. Включение в систему знаний и умений. Осуществление рефлексии. В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия.

Слайд 25: Урок общеметодологической направленности

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-методических линий курсов. Структура урока систематизации знаний Самоопределение. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. Постановка учебной задачи, целей урока. Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. Реализация выбранного проекта. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. Этап рефлексии деятельности.

Слайд 26: Урок развивающего контроля

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции. Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. Важно !!! Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает предъявление эталонного варианта. Структура урока развивающего контроля Мотивационный этап. Актуализация знаний и осуществление пробного действия. Фиксирование локальных затруднений. Создание плана по решению проблемы. Реализация на практике выбранного плана. Обобщение видов затруднений. Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием эталонного образца. Решение задач творческого уровня. Рефлексия деятельности.

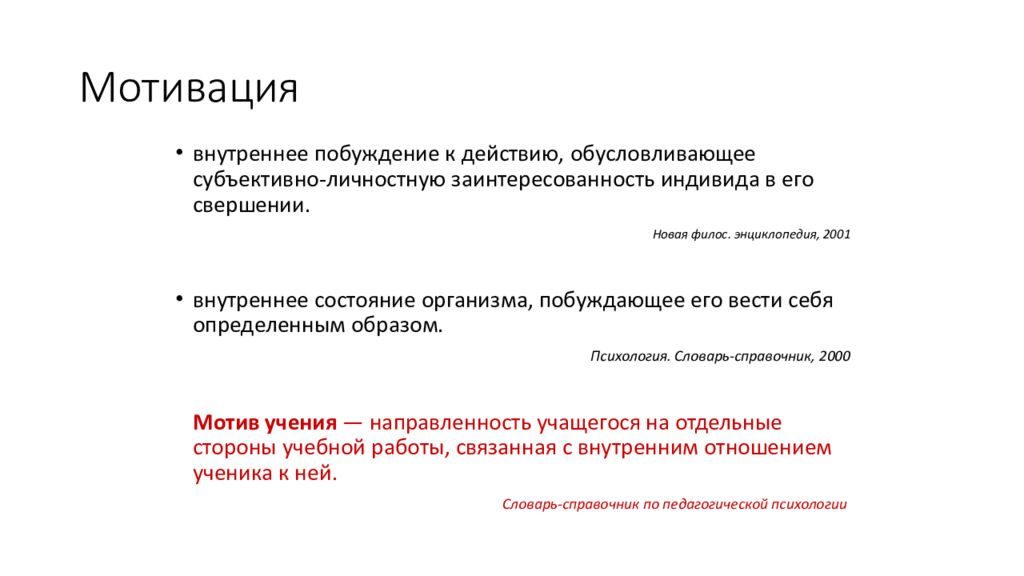

Слайд 28: Мотивация

внутреннее побуждение к действию, обусловливающее субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении. Новая филос. энциклопедия, 2001 внутреннее состояние организма, побуждающее его вести себя определенным образом. Психология. Словарь-справочник, 2000 Мотив учения — направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней. Словарь-справочник по педагогической психологии

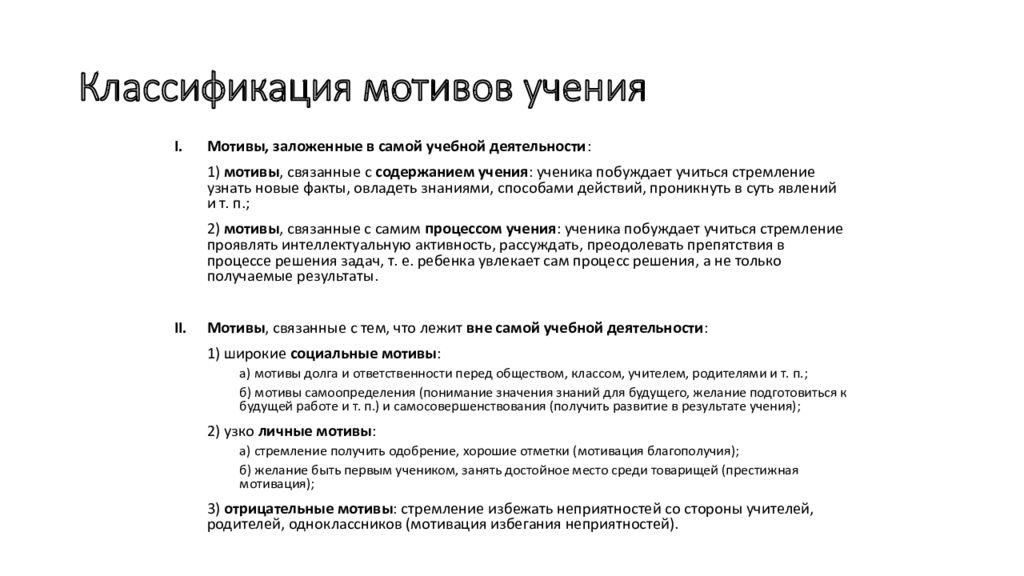

Слайд 29: Классификация мотивов учения

Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности : 1) мотивы, связанные с содержанием учения : ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т. п.; 2) мотивы, связанные с самим процессом учения : ученика побуждает учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения задач, т. е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые результаты. II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности : 1) широкие социальные мотивы : а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, родителями и т. п.; б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения); 2) узко личные мотивы : а) стремление получить одобрение, хорошие отметки (мотивация благополучия); б) желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная мотивация); 3) отрицательные мотивы : стремление избежать неприятностей со стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация избегания неприятностей).

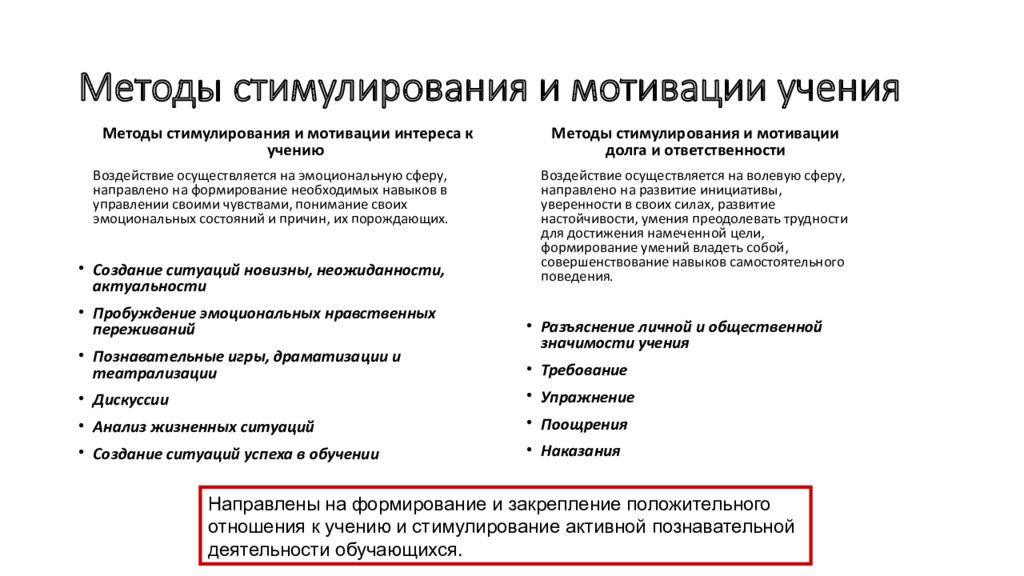

Слайд 32: Методы стимулирования и мотивации учения

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению Воздействие осуществляется на эмоциональную сферу, направлено на формирование необходимых навыков в управлении своими чувствами, понимание своих эмоциональных состояний и причин, их порождающих. Создание ситуаций новизны, неожиданности, актуальности Пробуждение эмоциональных нравственных переживаний Познавательные игры, драматизации и театрализации Дискуссии Анализ жизненных ситуаций Создание ситуаций успеха в обучении Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности Воздействие осуществляется на волевую сферу, направлено на развитие инициативы, уверенности в своих силах, развитие настойчивости, умения преодолевать трудности для достижения намеченной цели, формирование умений владеть собой, совершенствование навыков самостоятельного поведения. Разъяснение личной и общественной значимости учения Требование Упражнение Поощрения Наказания Направлены на формирование и закрепление положительного отношения к учению и стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся.

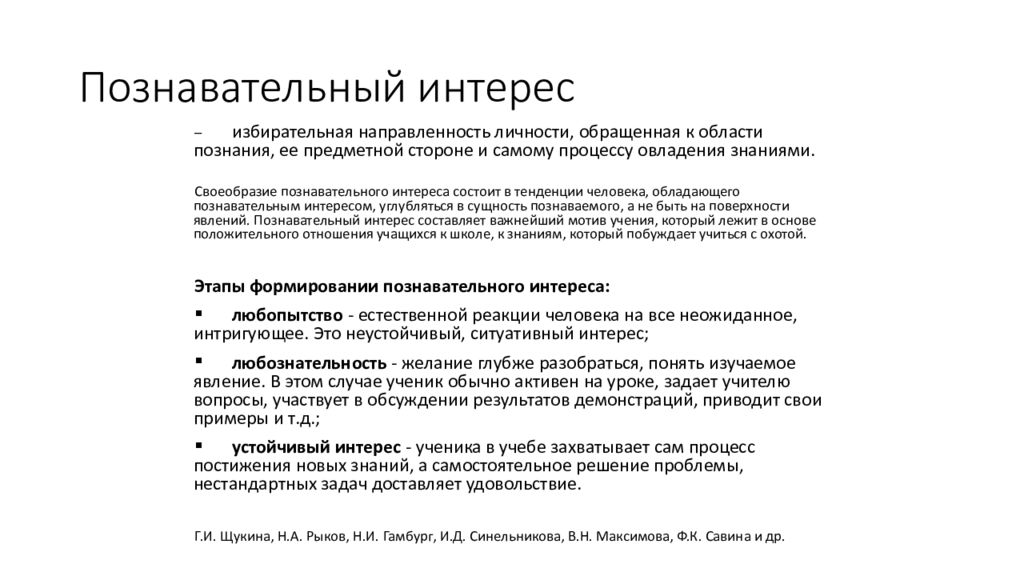

Слайд 33: Познавательный интерес

– избирательная направленность личности, обращенная к области познания, ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями. Своеобразие познавательного интереса состоит в тенденции человека, обладающего познавательным интересом, углубляться в сущность познаваемого, а не быть на поверхности явлений. Познавательный интерес составляет важнейший мотив учения, который лежит в основе положительного отношения учащихся к школе, к знаниям, который побуждает учиться с охотой. Этапы формировании познавательного интереса: любопытство - естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее. Это неустойчивый, ситуативный интерес; любознательность - желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. В этом случае ученик обычно активен на уроке, задает учителю вопросы, участвует в обсуждении результатов демонстраций, приводит свои примеры и т.д.; устойчивый интерес - ученика в учебе захватывает сам процесс постижения новых знаний, а самостоятельное решение проблемы, нестандартных задач доставляет удовольствие. Г.И. Щукина, Н.А. Рыков, Н.И. Гамбург, И.Д. Синельникова, В.Н. Максимова, Ф.К. Савина и др.

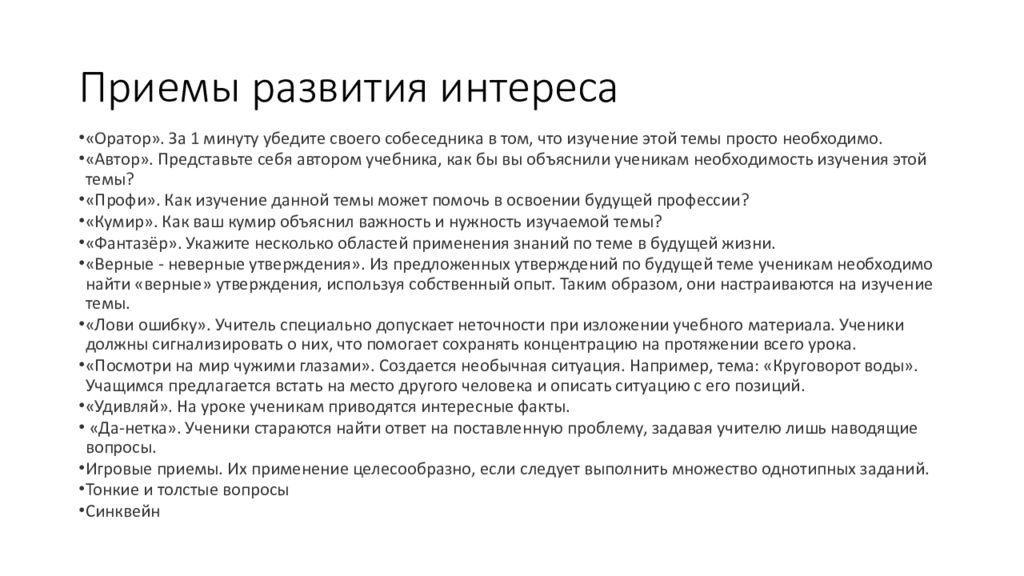

Слайд 36: Приемы развития интереса

«Оратор». За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто необходимо. «Автор». Представьте себя автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость изучения этой темы? «Профи». Как изучение данной темы может помочь в освоении будущей профессии? «Кумир». Как ваш кумир объяснил важность и нужность изучаемой темы? «Фантазёр». Укажите несколько областей применения знаний по теме в будущей жизни. «Верные - неверные утверждения». Из предложенных утверждений по будущей теме ученикам необходимо найти «верные» утверждения, используя собственный опыт. Таким образом, они настраиваются на изучение темы. «Лови ошибку». Учитель специально допускает неточности при изложении учебного материала. Ученики должны сигнализировать о них, что помогает сохранять концентрацию на протяжении всего урока. «Посмотри на мир чужими глазами». Создается необычная ситуация. Например, тема: «Круговорот воды». Учащимся предлагается встать на место другого человека и описать ситуацию с его позиций. «Удивляй». На уроке ученикам приводятся интересные факты. «Да- нетка ». Ученики стараются найти ответ на поставленную проблему, задавая учителю лишь наводящие вопросы. Игровые приемы. Их применение целесообразно, если следует выполнить множество однотипных заданий. Тонкие и толстые вопросы Синквейн

Слайд 37: Интересные факты о человеке

80% тепла человеческого тела уходит из головы Самая сильная мышца в человеческом теле – язык Зуб - единственная часть человеческого организма, которая не способна к самовосстановлению

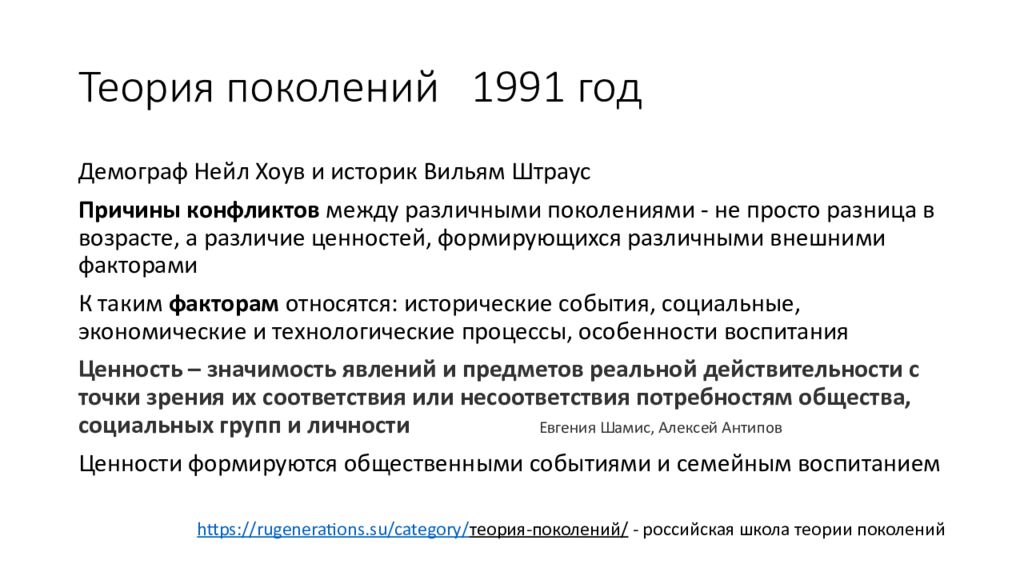

Слайд 38: Теория поколений 1991 год

Демограф Нейл Хоув и историк Вильям Штраус Причины конфликтов между различными поколениями - не просто разница в возрасте, а различие ценностей, формирующихся различными внешними факторами К таким факторам относятся: исторические события, социальные, экономические и технологические процессы, особенности воспитания Ценность – значимость явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям общества, социальных групп и личности Евгения Шамис, Алексей Антипов Ценности формируются общественными событиями и семейным воспитанием https://rugenerations.su/category/ теория-поколений/ - российская школа теории поколений

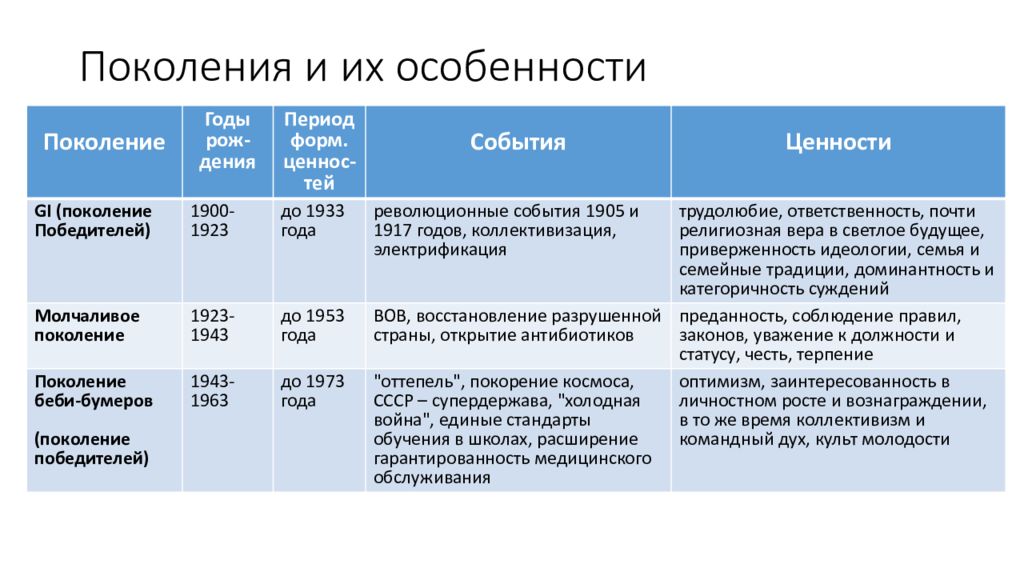

Слайд 39: Поколения и их особенности

Поколение Годы рож- дения Период форм. ценнос-тей События Ценности GI ( поколение Победителей) 1900-1923 до 1933 года революционные события 1905 и 1917 годов, коллективизация, электрификация трудолюбие, ответственность, почти религиозная вера в светлое будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, доминантность и категоричность суждений Молчаливое поколение 1923-1943 до 1953 года ВОВ, восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков преданность, соблюдение правил, законов, уважение к должности и статусу, честь, терпение Поколение беби-бумеров (поколение победителей) 1943-1963 до 1973 года "оттепель", покорение космоса, СССР – супердержава, "холодная война", единые стандарты обучения в школах, расширение гарантированность медицинского обслуживания оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, в то же время коллективизм и командный дух, культ молодости

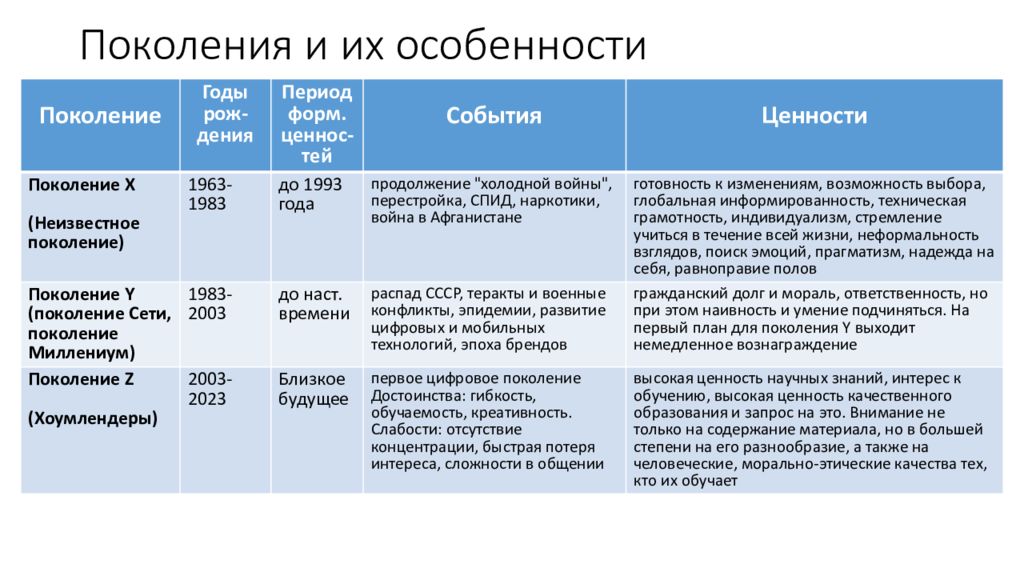

Слайд 40: Поколения и их особенности

Поколение Годы рож- дения Период форм. ценнос-тей События Ценности Поколение Х (Неизвестное поколение) 1963-1983 до 1993 года продолжение "холодной войны", перестройка, СПИД, наркотики, война в Афганистане готовность к изменениям, возможность выбора, глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов Поколение Y (поколение Сети, поколение Миллениум) 1983-2003 до наст. времени распад СССР, теракты и военные конфликты, эпидемии, развитие цифровых и мобильных технологий, эпоха брендов гражданский долг и мораль, ответственность, но при этом наивность и умение подчиняться. На первый план для поколения Y выходит немедленное вознаграждение Поколение Z ( Хоумлендеры ) 2003-2023 Близкое будущее первое цифровое поколение Достоинства: гибкость, обучаемость, креативность. Слабости: отсутствие концентрации, быстрая потеря интереса, сложности в общении высокая ценность научных знаний, интерес к обучению, высокая ценность качественного образования и запрос на это. Внимание не только на содержание материала, но в большей степени на его разнообразие, а также на человеческие, морально-этические качества тех, кто их обучает

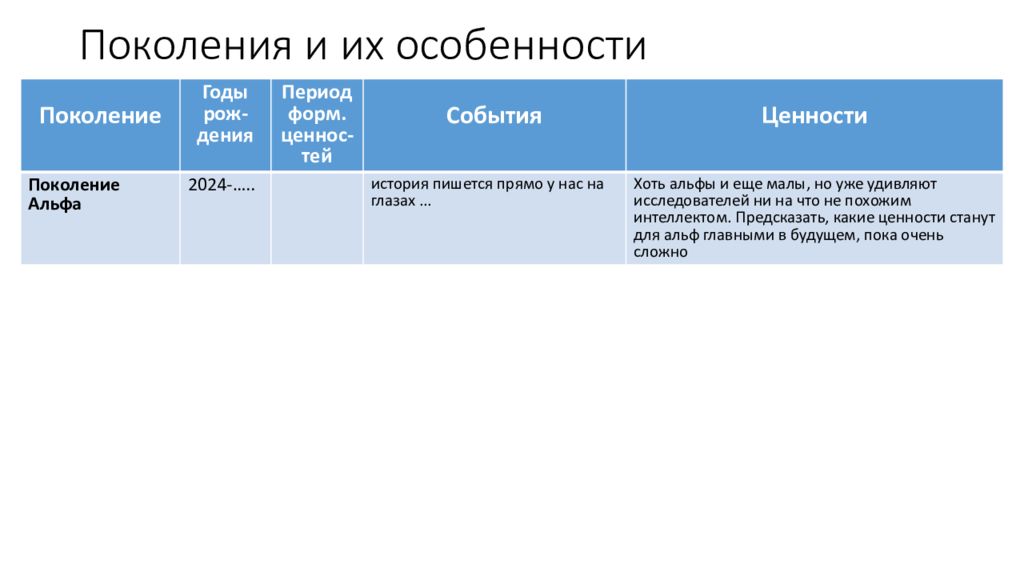

Слайд 41: Поколения и их особенности

Поколение Годы рож- дения Период форм. ценнос-тей События Ценности Поколение Альфа 2024-….. история пишется прямо у нас на глазах … Хоть альфы и еще малы, но уже удивляют исследователей ни на что не похожим интеллектом. Предсказать, какие ценности станут для альф главными в будущем, пока очень сложно

Последний слайд презентации: Обучение (процесс обучения как часть целостного педагогического процесса): Закономерности процесса обучения

воспитывающий характер обучения; всякое обучение требует целенаправленного взаимодействия учителя, учащегося и изучаемого объекта; чем больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность деятельности учащихся с предметом усвоения, тем выше качество усвоения; понятия могут быть усвоены только в том случае, если организована познавательная деятельность учащихся по соотнесению одних понятий с другими; навыки могут быть усвоены только при организации воспроизведения операций и действий, лежащих в основе навыка; прочность усвоения содержания учебного материала тем основательнее, чем систематичнее организовано прямое и отсроченное повторение этого содержания и его введение в систему уже усвоенного ранее содержания; обученность учащихся сложным способам деятельности зависит от того, насколько учитель обеспечил успешное предшествующее овладение простыми видами деятельности, входящими в состав сложного способа, и готовности учащихся определять ситуации, в которых эти действия могут быть применены; всякая совокупность объективно взаимосвязанной информации усваивается только в зависимости от того, изложит ли ее учитель в одной из свойственных ей систем связей, опираясь при этом на наличный опыт учащихся и знания о том, какую логику изложения учащиеся легче поймут; любые единицы информации и способы деятельности становятся знаниями и умениями в зависимости от степени опоры на уровень знаний и умений, достигнутый на момент предъявления нового содержания; уровень и качество усвоения зависят при прочих равных условиях (память, способности) от учета учителем степени значимости для учащихся предлагаемого содержания; предъявление учителем вариативных заданий на применение усваиваемых знаний в существенных для учащихся ситуациях формирует умение использовать их в практической деятельности.