Первый слайд презентации: ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОГО

ЖИВОЕ Клеточная организация Неклеточная организация прокариоты эукариоты Бактерии, Сине-зеленые Водоросли ( цианеи ), микоплазмы одноклеточные многоклеточные Животные и растительные клетки грибы Вирусы, фаги, прионы

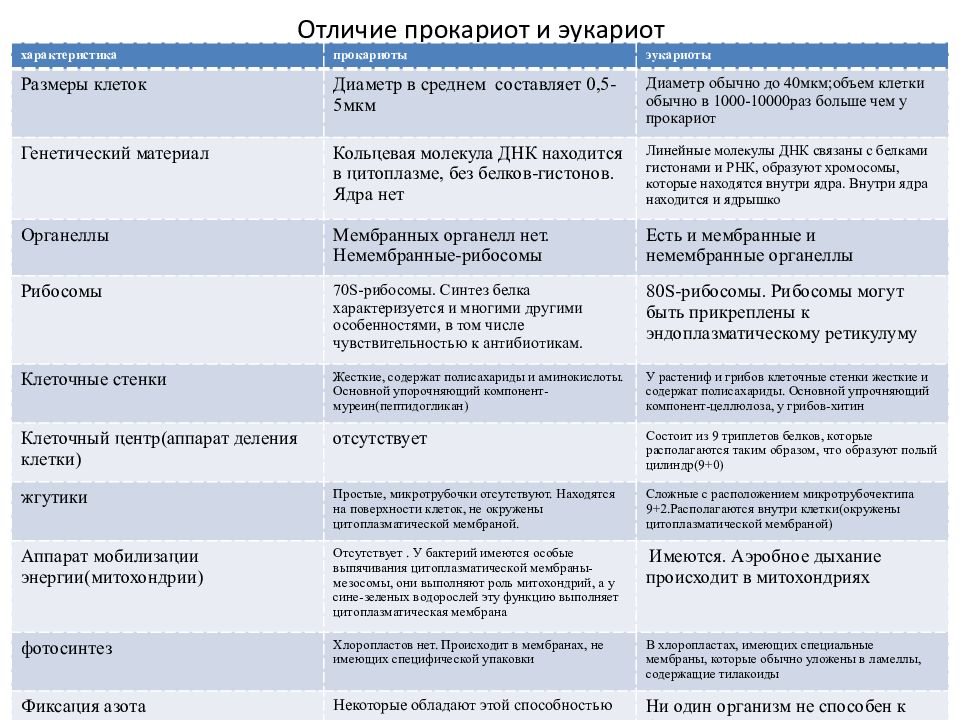

Слайд 3: Отличие прокариот и эукариот

характеристика прокариоты эукариоты Размеры клеток Диаметр в среднем составляет 0,5-5мкм Диаметр обычно до 40мкм;объем клетки обычно в 1000-10000раз больше чем у прокариот Генетический материал Кольцевая молекула ДНК находится в цитоплазме, без белков-гистонов. Ядра нет Линейные молекулы ДНК связаны с белками гистонами и РНК, образуют хромосомы, которые находятся внутри ядра. Внутри ядра находится и ядрышко Органеллы Мембранных органелл нет. Немембранные -рибосомы Есть и мембранные и немембранные органеллы Рибосомы 70 S- рибосомы. Синтез белка характеризуется и многими другими особенностями, в том числе чувствительностью к антибиотикам. 80 S- рибосомы. Рибосомы могут быть прикреплены к эндоплазматическому ретикулуму Клеточные стенки Жесткие, содержат полисахариды и аминокислоты. Основной упорочняющий компонент- муреин ( пептидогликан ) У растениф и грибов клеточные стенки жесткие и содержат полисахариды. Основной упрочняющий компонент-целлюлоза, у грибов-хитин Клеточный центр(аппарат деления клетки) отсутствует Состоит из 9 триплетов белков, которые располагаются таким образом, что образуют полый цилиндр(9+0) жгутики Простые, микротрубочки отсутствуют. Находятся на поверхности клеток, не окружены цитоплазматической мембраной. Сложные с расположением микротрубочектипа 9+2.Располагаются внутри клетки(окружены цитоплазматической мембраной) Аппарат мобилизации энергии(митохондрии) Отсутствует. У бактерий имеются особые выпячивания цитоплазматической мембраны- мезосомы, они выполняют роль митохондрий, а у сине-зеленых водорослей эту функцию выполняет цитоплазматическая мембрана Имеются. Аэробное дыхание происходит в митохондриях фотосинтез Хлоропластов нет. Происходит в мембранах, не имеющих специфической упаковки В хлоропластах, имеющих специальные мембраны, которые обычно уложены в ламеллы, содержащие тилакоиды Фиксация азота Некоторые обладают этой способностью Ни один организм не способен к фиксации азота

Слайд 4: Прокариоты

– это одноклеточные живые организмы. Они, в отличие от эукариот, не имеют оформленного ядра и других мембранных органоидов (митохондрий, эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, хлоропластов). Поэтому прокариот по-другому называют доядерными. Наука, которая занимается изучением микроскопических организмов, в том числе и бактерий, называется микробиологией.

Слайд 5

Большинство прокариотических клеток имеют очень маленькие размеры. Типичная бактериальная клетка имеет размер около 1 микрометра, тогда как эукариотические клетки имеют размер от 10 до 100 микрометров. Прокариотическая клетка примерно такого же размера, как митохондрия в клетках эукариот.

Слайд 6

По форме различают несколько морфологических групп бактерий: шаровидные (кокки), прямые палочковидные (бациллы), изогнутые (вибрионы), спирально изогнутые (спириллы). Некоторые клетки не расходятся после деления, и в результате образуются пары (диплококки), цепочки (стрептококки), стафилококки (в виде грозди винограда) или пакеты кокков ( сарцины ). Большинство бактерий бесцветны, и только некоторые (зелёные и пурпурные) содержат в цитоплазме пигменты, которые придают им окраску.

Слайд 8

Прокариоты способны к очень быстрому делению. В течение 10–11 часов в благоприятных условиях одна бактерия способна образовать потомство в 4 миллиарда особей. Прокариоты легко адаптируются к условиям окружающей среды, у них очень часто происходят спонтанные мутации. Это способствует их повсеместному распространению на Земле. Бактерии обитают в почве, воде, воздухе, снегах полярных регионов и горячих источниках, на теле животных и растений, внутри живых организмов.

Слайд 9

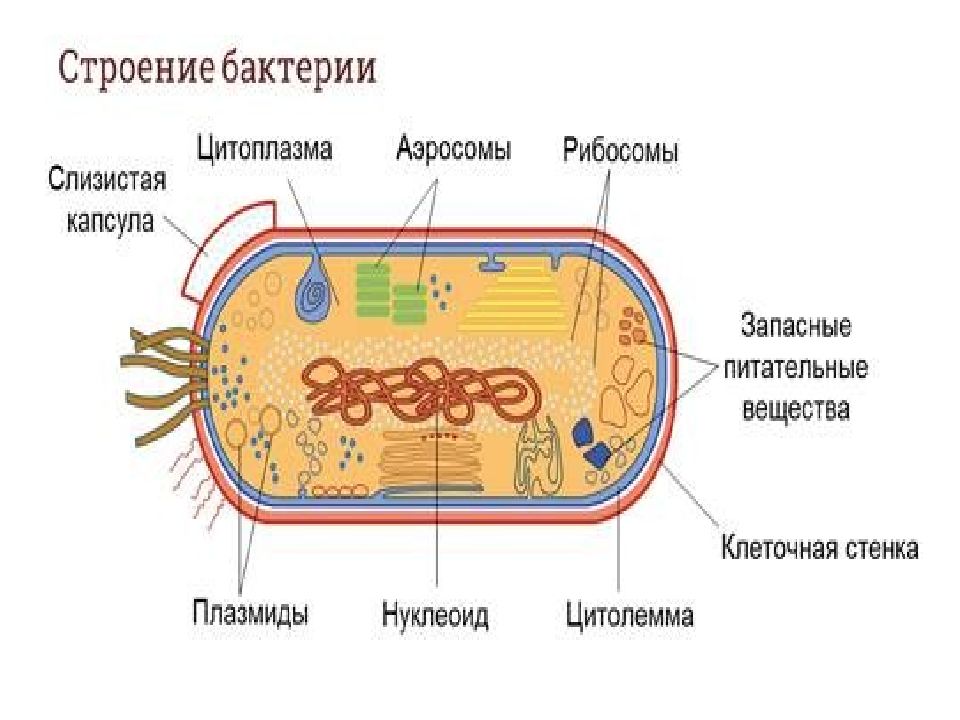

В прокариотической клетке отсутствует ядро и мембранные органоиды. В цитоплазме располагается только огромное количество рибосом и одна крупная кольцевая двухцепочечная молекула ДНК – нуклеоид. У многих видов бактерий в цитоплазме располагаются ещё мелкие кольцевые суперспирализованные молекулы ДНК – плазмиды. Они способны удваиваться независимо от нуклеоида. Плазмиды могут находиться в бактериальной клетке в двух состояниях – автономном (располагаются в цитоплазме) и интегрированном (встраиваются в структуру нуклеоида и удваиваются вместе с ним).

Слайд 10: В прокариотических клетках могут откладываться запасные питательные вещества – полисахариды (крахмал, гликоген), жиры и полифосфаты. Каждый вид прокариот накапливает один вид запасных веществ

Слайд 12

Цитоплазматическая мембрана ( цитолемма ) прокариот не отличается от мембраны эукариотической клетки и выполняет все свойственные функции: транспортную, защитную, барьерную, рецепторную, ферментативную и механическую. Однако существуют различия в химическом составе клеток. В цитолемме прокариот отсутствуют молекулы холестерина и некоторых других липидов.

Слайд 13

Цитоплазматическая мембрана прокариот способна образовывать впячивания внутрь цитоплазмы – мезосомы. На их складчатых мембранах располагаются окислительно -восстановительные ферменты, а у фотосинтезирующих бактерий – и соответствующие пигменты ( бактериохлорофилл ), благодаря чему мезосомы выполняют функции митохондрий, хлоропластов и других органоидов.

Слайд 14

У некоторых видов водных и почвенных бактерий в цитоплазме находятся газовые вакуоли ( аэросомы ). Регулируя количество газа в вакуолях, водные бактерии могут погружаться в толщу воды или подниматься на её поверхность.

Слайд 15

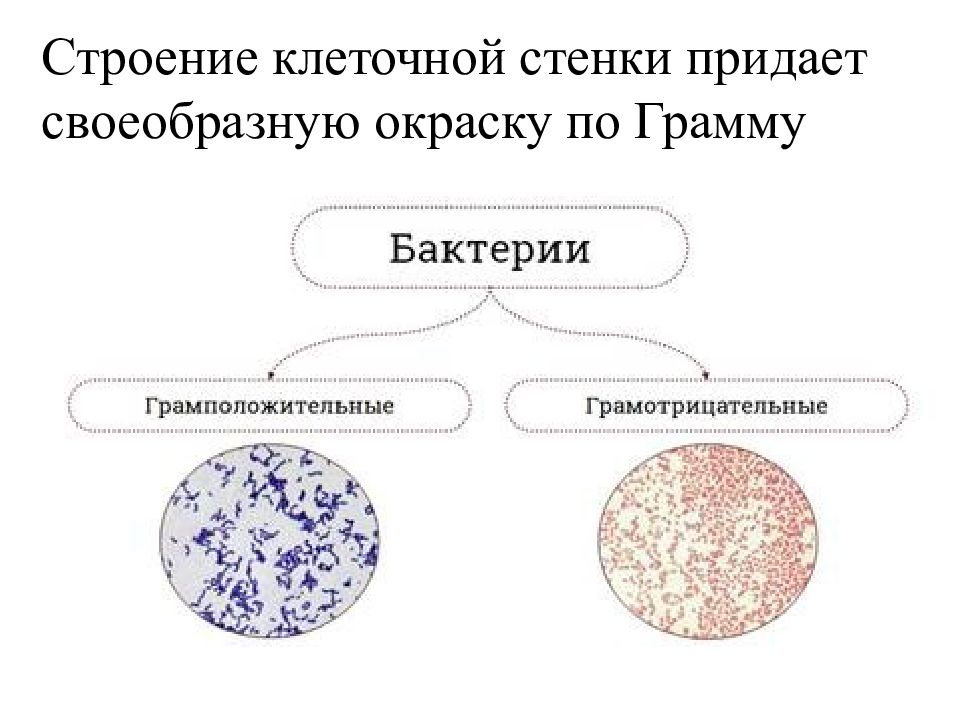

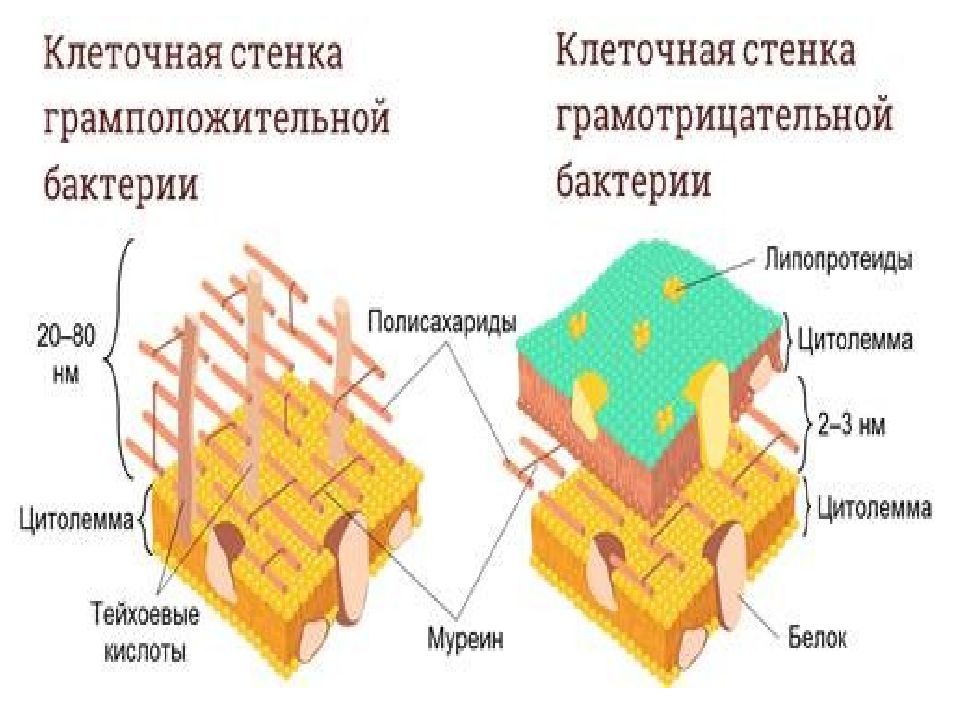

Снаружи от цитолеммы находится клеточная стенка. Она выполняет многочисленные функции: придаёт клетке форму, защищает от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды и от осмотического шока (когда при погружении клетки, в которой удалили клеточную стенку, в дистиллированную воду или другой гипотонический раствор, она насыщается водой, и происходит разрыв цитоплазматической мембраны ).

Слайд 18

Если обработать клетку лизоцимом или пенициллином, клеточная стенка разрушается. Грамположительная клетка превращается в протопласт. Протопласт – это содержимое бактериальной клетки, за исключением клеточной стенки, но вместе с цитоплазматической мембраной. Протопласт подвержен осмотическому шоку. Грамотрицательная клетка превращается в сферопласт. Сферопласт – бактериальная клетка с частично разрушенной клеточной стенкой. Сферопласт менее чувствителен к осмотическому шоку.

Слайд 19

У многих видов бактерий клеточная стенка окружена слизистой капсулой. Она служит дополнительной защитой для клеток. Капсула обеспечивает устойчивость бактерий к ряду воздействий, например к фагоцитозу (при этом повышается возможность бактерий вызывать заболевание – вирулентность). Слизистая капсула придаёт бактериям специфичность (в ней могут находиться антигены – вещества, которые организм рассматривает как чужеродные или опасные и начинает вырабатывать против них антитела). Слизистая капсула предохраняет клетку от высыхания, механических повреждений, от действия вирусов, служит источником запасных питательных веществ, а также осуществляет связь между клетками и помогает прикреплению к поверхностям.

Слайд 20

Существуют неподвижные бактерии и подвижные, которые передвигаются с помощью жгутиков.

Слайд 21

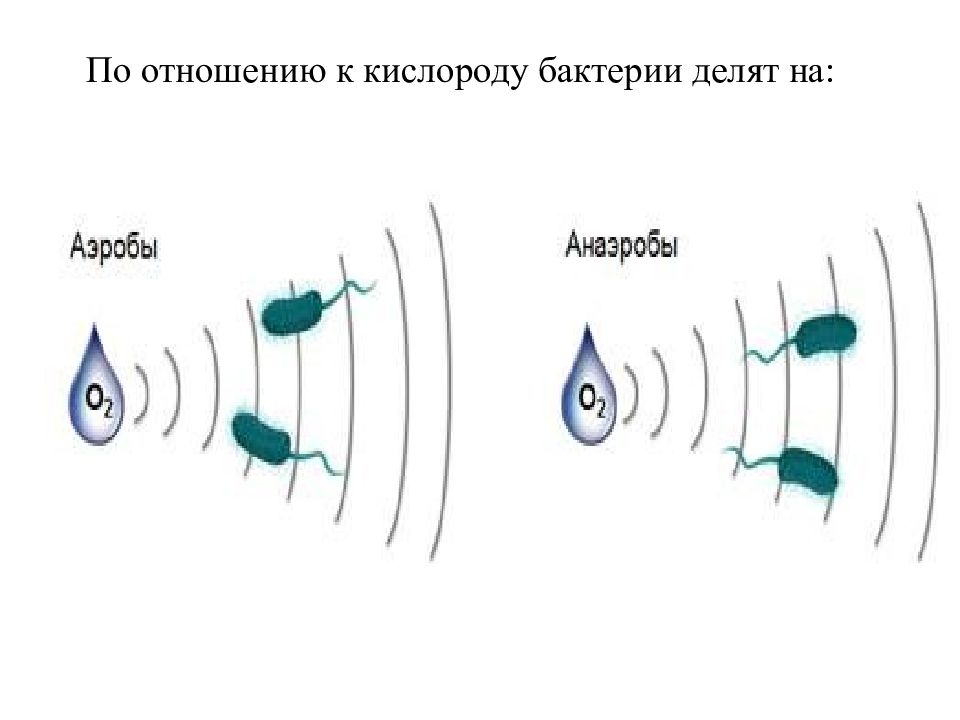

Для прокариот характерен хемотаксис – двигательная реакция на химический раздражитель. Бактерии способны двигаться по направлению к атрактантам (притягивающим веществам) и от репеллентов (отталкивающих от себя). В качестве аттрактантов выступают питательные вещества, сахара и аминокислоты, в качестве репеллентов – спирты и другие вредоносные вещества. Помимо хемотаксиса существуют и другие виды таксиса. Аэротаксис – движение к кислороду. Движение в сторону концентрации кислорода проявляется у аэробов, в обратную сторону – у анаэробов. Аэробы – организмы, которые нуждаются в кислороде для процессов синтеза энергии в отличие от анаэробов. Фототаксис – свойство микроорганизмов ориентироваться и двигаться по направлению к или от источника света. Существует как положительный фототаксис – движение происходит в направлении к источнику света, так и отрицательный фототаксис – движение идёт в противоположном направлении. Магнитотаксис – способность железосодержащих бактерий реагировать своим движением на магнитное поле.

Слайд 23

На поверхности клеток многих бактерий расположены нитевидные белковые структуры – фимбрии, или пили. Они образованы белком пилином. Пили располагаются по периферии клетки в количестве от 100 до 250. Они участвуют в передаче генетического материала между бактериальными клетками при конъюгации, помогают прикрепляться к поверхностям и другим клеткам (например, прикрепление к слизистой оболочке кишечника).

Слайд 24

При наступлении неблагоприятных условий прокариоты способны образовывать покоящиеся формы, способные сохранять жизнеспособность в течение длительного времени. К таким формам относят эндо- и экзоспоры, цисты и бактероиды. При образовании споры содержимое клетки сжимается, отходит от оболочки, округляется и образует на своей поверхности, находясь внутри материнской оболочки, новую, более плотную оболочку. При нормальных условиях споры могут сохраняться до нескольких сотен лет. Зрелые споры сохраняются очень долго в самых неблагоприятных условиях. Они устойчивы к действию высоких температур, радиации, ультрафиолетовых лучей, химических веществ. Но при температуре 100 °С 90 % спора гибнет через 11 минут.

Слайд 25: При наступлении благоприятных условий спора прорастает и становится жизнедеятельной бактерией

Слайд 26

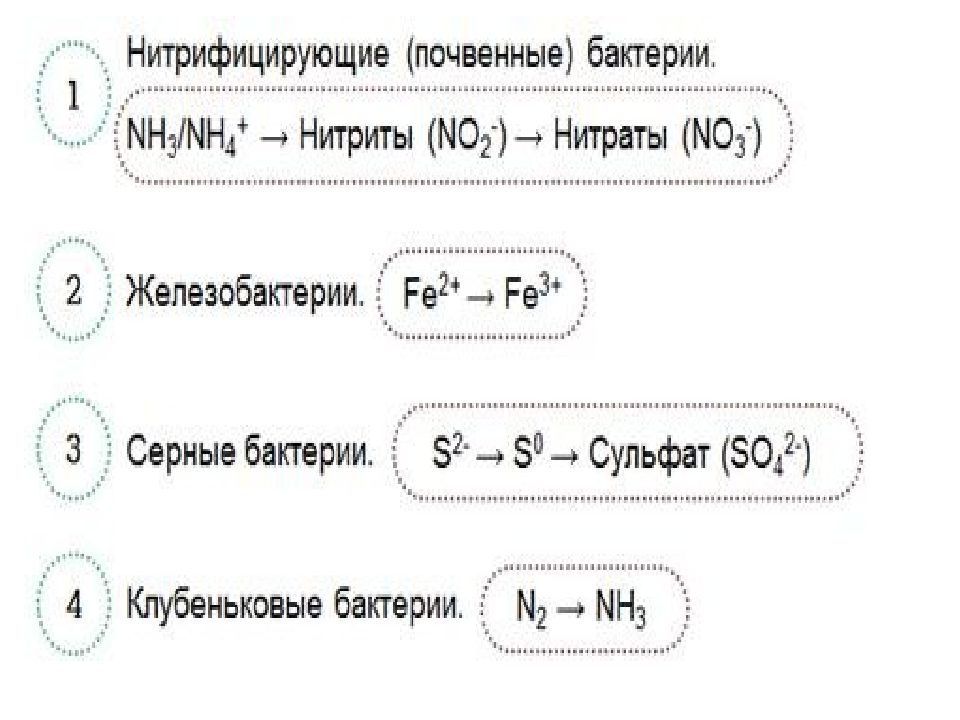

По типу питания бактерии делят на две группы: автотрофные и гетеротрофные. Автотрофные бактерии синтезируют органические вещества из неорганических. В зависимости от того, какую энергию используют автотрофы для синтеза органических веществ, различают фото- и хемосинтезирующие бактерии. К фототрофам относятся зелёные и пурпурные серобактерии. Они используют энергию Солнца. Хемосинтезирующие бактерии используют для жизнедеятельности энергию химических реакций. Нитрифицирующие (почвенные) бактерии окисляют соли аммония до нитратов, железобактерии – двухвалентное железо в трёхвалентное, серные бактерии – соединения серы до сульфатов. Клубеньковые бактерии фиксируют атмосферный азот и окисляют его до аммиака. Большая часть бактерий являются гетеротрофами. Они питаются готовыми органическими веществами. Сапротрофы питаются органическими веществами мёртвых тел или выделений других организмов. Паразитические бактерии поселяются на живых организмах и питаются за их счёт.

Слайд 29: История исследования вирусов

В 1892 году русский ученый Дмитрий Иосифович Ивановский, изучил мо-заичную болезнь табака После проведения эксперимента Ивановский пришел к выводу, что заболевание вызывают очень маленькие существа. Позже их назвали вирусами, что значит - яд. Долгое время частицы были неуловимы, поскольку очень малы. Разглядеть их удалось лишь с изобретением электронного микроскопа.

Слайд 30: История исследования вирусов

В 1898 году, при воспроизведении опытов Д. Ивановского голландским ботаником М. Бейеринком, он назвал такие микроорганизмы «фильтрующимися вирусами». В сокращённом виде, это название и стало обозначать данную группу микроорганизмов. В 1901 году было обнаружено первое вирусное заболевание человека — жёлтая лихорадка. Это открытие было сделано американским военным хирургом У. Ридом и его коллегами.

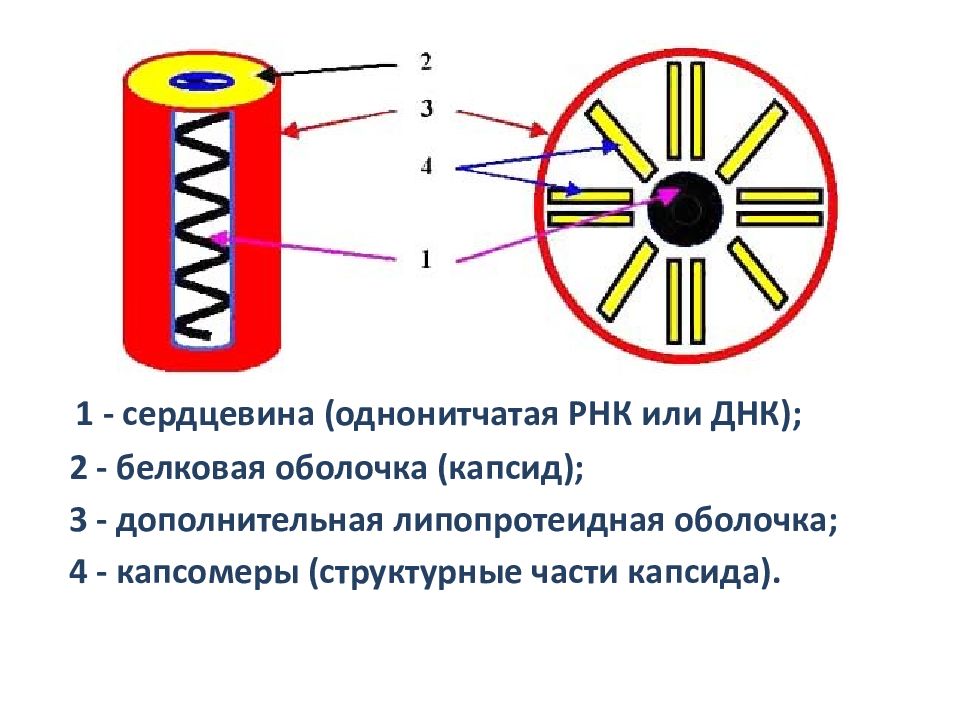

Слайд 31: Строение вирусов

Каждая вирусная частица состоит из РНК или ДНК, заключенной в белковую оболочку, которую называют капсидом. Сложно организованные вирусы имеют дополнительную оболочку — белковую или липопротеиновую.

Слайд 32: Схема строения вирусов

1 - сердцевина (однонитчатая РНК или ДНК); 2 - белковая оболочка ( капсид ); 3 - дополнительная липопротеидная оболочка; 4 - капсомеры (структурные части капсида ).

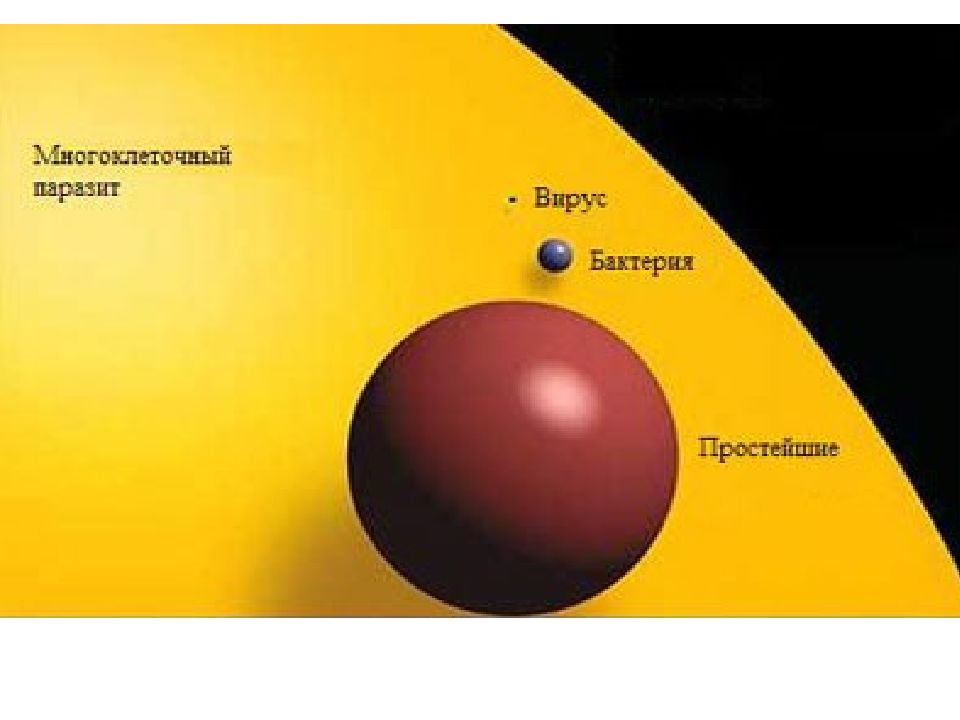

Слайд 33: Размеры вирусов

Мельчайшие живые организмы Размеры варьируют от 20 до 300нм В среднем в 50 раз меньше бактерий Нельзя увидеть с помощью светового микроскопа Проходят через фильтры, не пропускающие бактерий

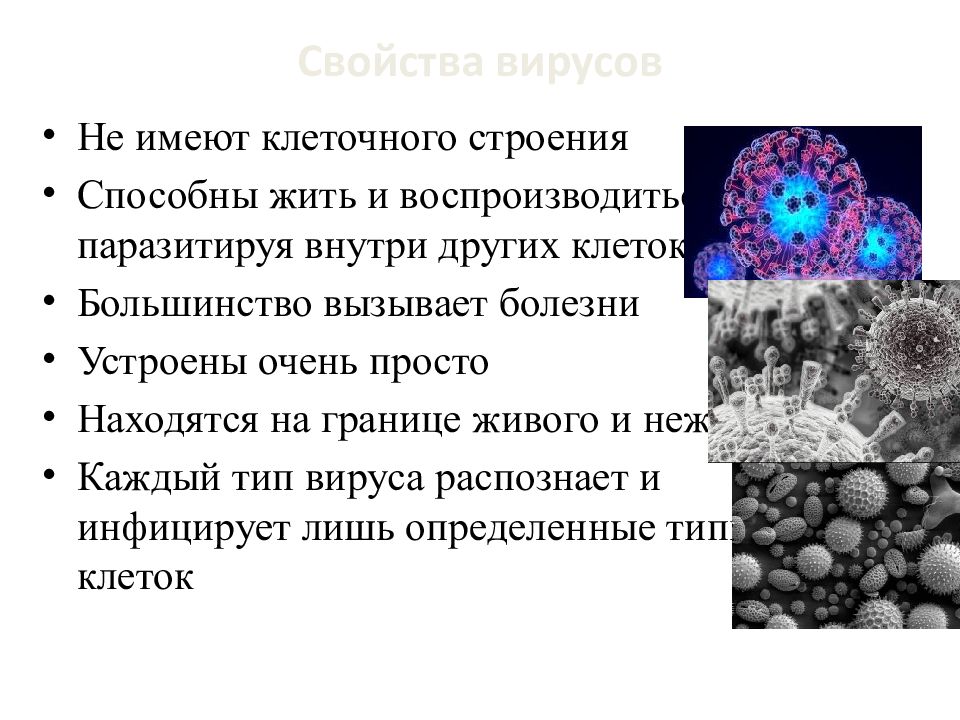

Слайд 35: Свойства вирусов

Не имеют клеточного строения Способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток. Большинство вызывает болезни Устроены очень просто Находятся на границе живого и неживого Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток

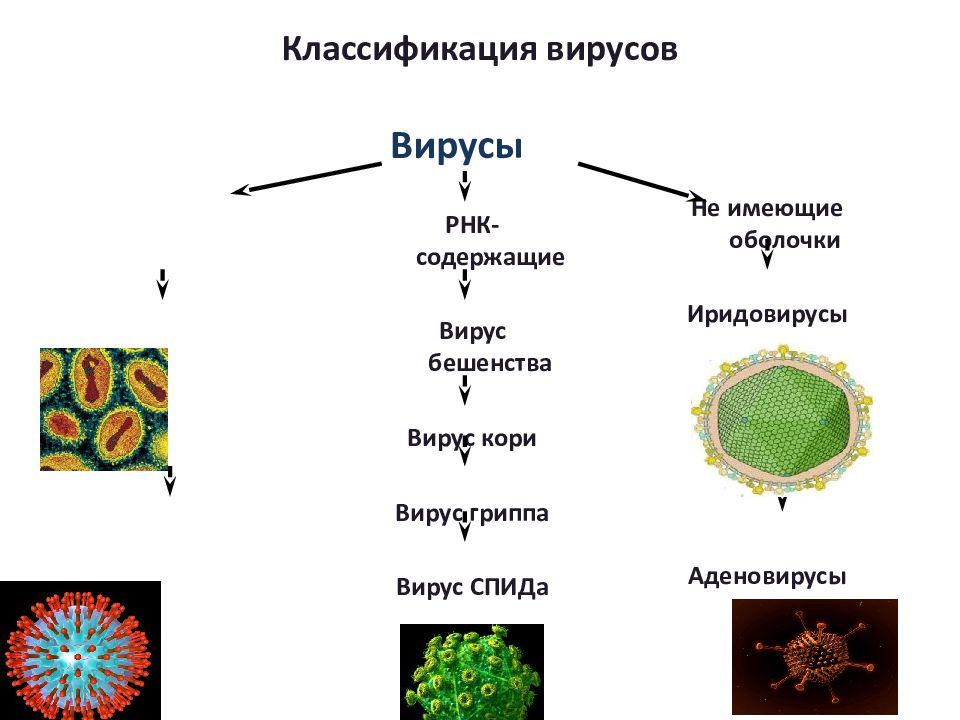

Слайд 36: Классификация вирусов

Вирусы Простые (белковая оболочка – капсид и ДНК или РНК ) Вирус табачной мозаики Сложные (белковая оболочка - капсид и мембрана из молекул углеводов и липидов и ДНК или РНК) Вирус гриппа

Слайд 37: Классификация вирусов

Вирусы ДНК-содержащие Вирус оспы Вирус герпеса РНК-содержащие Вирус бешенства Вирус кори Вирус гриппа Вирус СПИДа Не имеющие оболочки Иридовирусы Аденовирусы

Слайд 38: Многообразие строения вирусов

Герпес Грипп Табачная мозаика Бактериофаг Полиомиелит Аденовирус

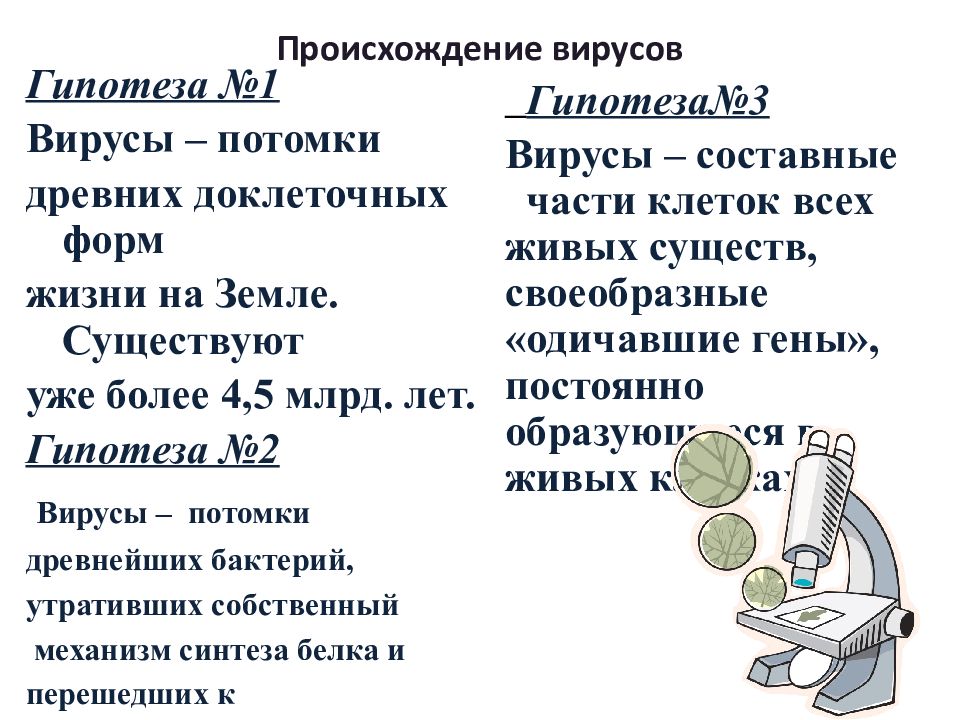

Слайд 39: Происхождение вирусов

Гипотеза №1 Вирусы – потомки древних доклеточных форм жизни на Земле. Существуют уже более 4,5 млрд. лет. Гипотеза №2 Вирусы – потомки древнейших бактерий, утративших собственный механизм синтеза белка и перешедших к внутриклеточному паразитизму. Гипотеза№3 Вирусы – составные части клеток всех живых существ, своеобразные «одичавшие гены», постоянно образующиеся в живых клетках.

Слайд 40: Роль вирусов в природе

Вирусы играют важную роль в регуляции численности популяций некоторых видов живых организмов. Вирусы используют в генетической инженерии. Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений. Также, есть попытки использовать вирусы на пользу человечеству. Они довольно немногочисленны. Благодаря успехам генетики в будущем, возможно, искусственные вирусы смогут уничтожать больные клетки, не затрагивая при этом здоровые, или излечивать их, добавляя необходимый ген.

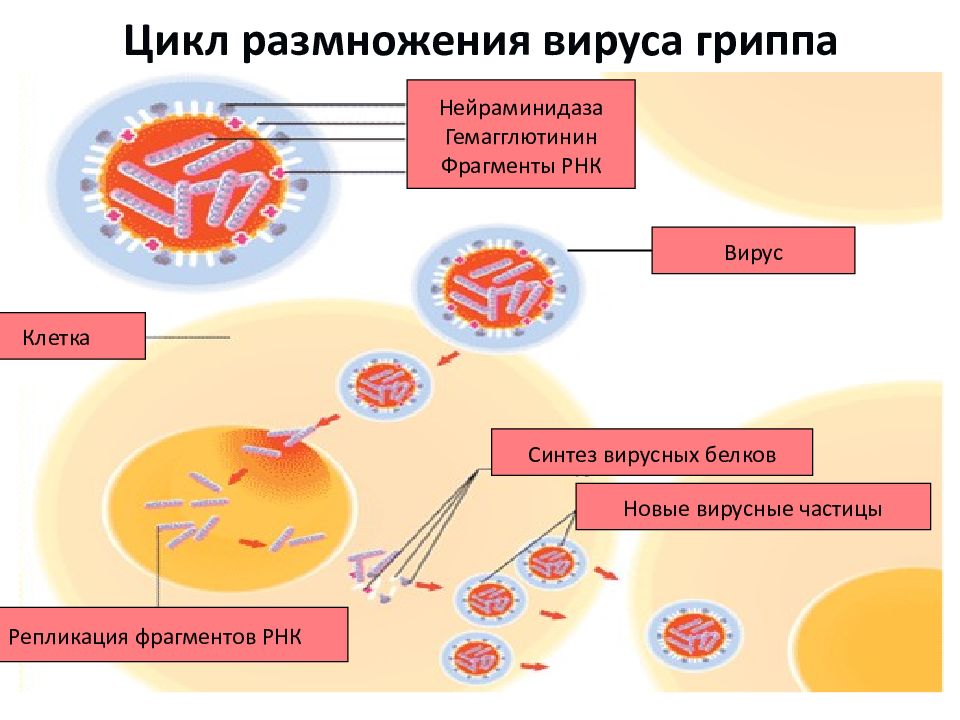

Слайд 42: Цикл размножения вируса гриппа

Новые вирусные частицы Синтез вирусных белков Репликация фрагментов РНК Клетка Нейраминидаза Гемагглютинин Фрагменты РНК Вирус

Слайд 43

Вирусы могут различаться По специфичности к хозяину 1. Вирусы с высокой специфичностью (вирус гриппа свиней, бактериофаг Р-17 ) 2. Вирусы относительно универсальные: (вирусные болезни млекопитающих; « пулевидный » вирус, поражающий и картофель, и собак, и дрозофил) По хмическому составу 1. ДНК- овые : ( вирусы герпеса, оспы, гепатита и др.) 2. РНК- овые : (вирусы полиомиелита, кори, бешенства, табачной мозаики) По типу поведения внутри клетки 1. Вирусы, убивающие зараженную ими клетку ( вирулентные бактериофаги) 2. Вирусы, изменяющие генетическую информацию зараженной ими клетки ( онковирусы, ВИЧ, умеренные бактериофаги)

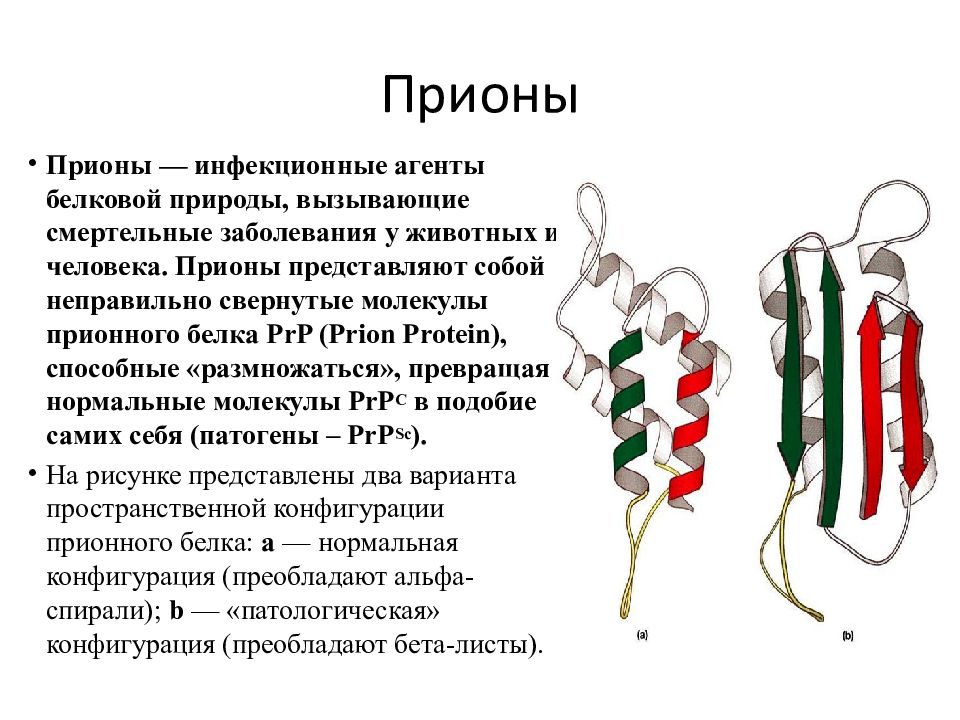

Слайд 44: Прионы

Прионы — инфекционные агенты белковой природы, вызывающие смертельные заболевания у животных и человека. Прионы представляют собой неправильно свернутые молекулы прионного белка PrP ( Prion Protein ), способные «размножаться», превращая нормальные молекулы PrP С в подобие самих себя (патогены – PrP Sc ). На рисунке представлены два варианта пространственной конфигурации прионного белка: a — нормальная конфигурация (преобладают альфа-спирали); b — «патологическая» конфигурация (преобладают бета-листы).

Слайд 45: Прионы

Прионы — инфекционные агенты белковой природы, вызывающие смертельные заболевания у животных и человека. Прионы представляют собой неправильно свернутые молекулы прионного белка PrP ( Prion Protein ), способные «размножаться», превращая нормальные молекулы PrP С в подобие самих себя (патогены – PrP Sc ). На рисунке представлены два варианта пространственной конфигурации прионного белка: a — нормальная конфигурация (преобладают альфа-спирали); b — «патологическая» конфигурация (преобладают бета-листы).

Последний слайд презентации: ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОГО: Итак, прионы -

Прионы – инфекционные амилоиды, представляющие собой особым образом свернутые молекулы прионного белка ( PrP – Prion Protein ). В норме PrP С ( Prion Protein of Cell – неинфекционный прионовый белок) растворим и находится на мембранах нейронов, где выполняет функции, связанные с передачей сигналов. Неизмененный прионный белок превращается в смертоносный патогенный прион, PrP Sc (от scrapie ), в результате неправильного сворачивания.