Первый слайд презентации: Основные сословия российского общества в XVII веке

Слайд 2: Сословие -

Большая группа людей, обладающих правами и обязанностями, передающимися по наследству.

Слайд 4: Боярство -

Включало * служилых князей (из числа потомков Рюриковичей) * перешедших на русскую службу татарских ордынских царевичей и знати из Молдавии и Валахии * представителей старого московского боярства * бояр удельных присоединенных к Москве княжеств и земель.

Слайд 5: Боярство

Обязанности: Несли государственную службу Права Владение землей с крестьянами (вотчинами)на основе частной собственности. Вотчину можно продать, завещать, подарить.

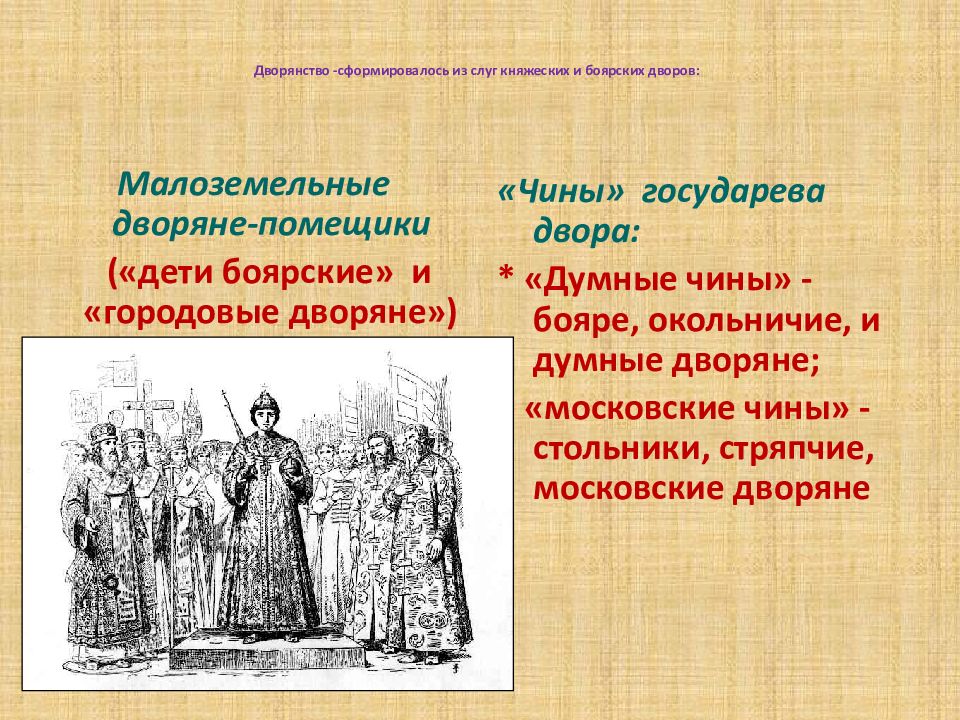

Слайд 6: Дворянство -сформировалось из слуг княжеских и боярских дворов:

Малоземельные дворяне-помещики («дети боярские» и «городовые дворяне») «Чины» государева двора: * «Думные чины» - бояре, окольничие, и думные дворяне; * «московские чины» - стольники, стряпчие, московские дворяне

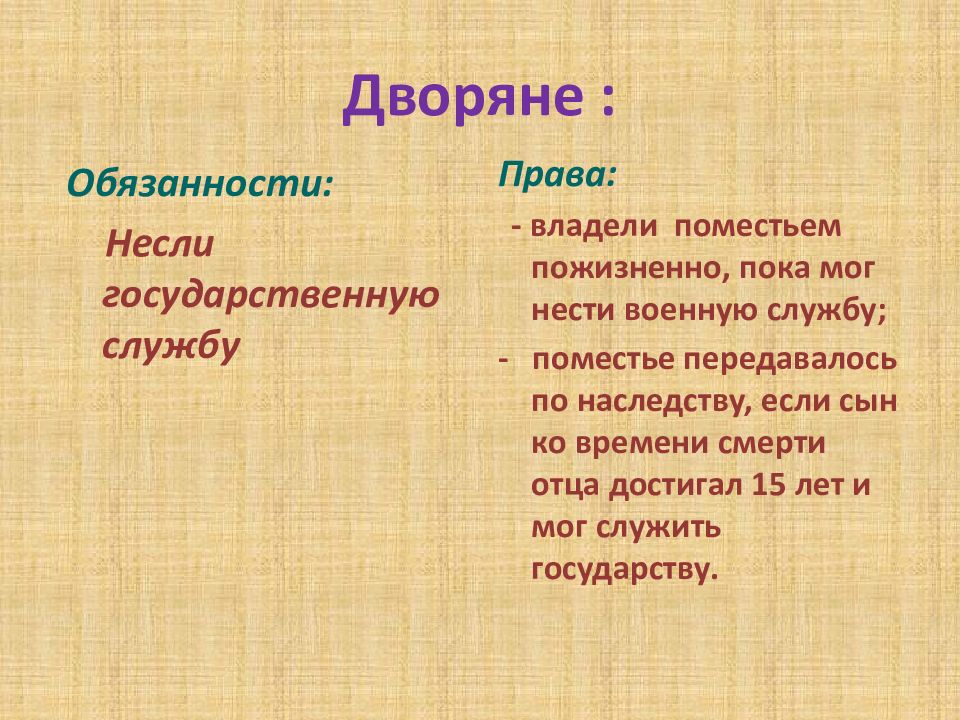

Слайд 7: Дворяне :

Обязанности: Несли государственную службу Права: - владели поместьем пожизненно, пока мог нести военную службу; - поместье передавалось по наследству, если сын ко времени смерти отца достигал 15 лет и мог служить государству.

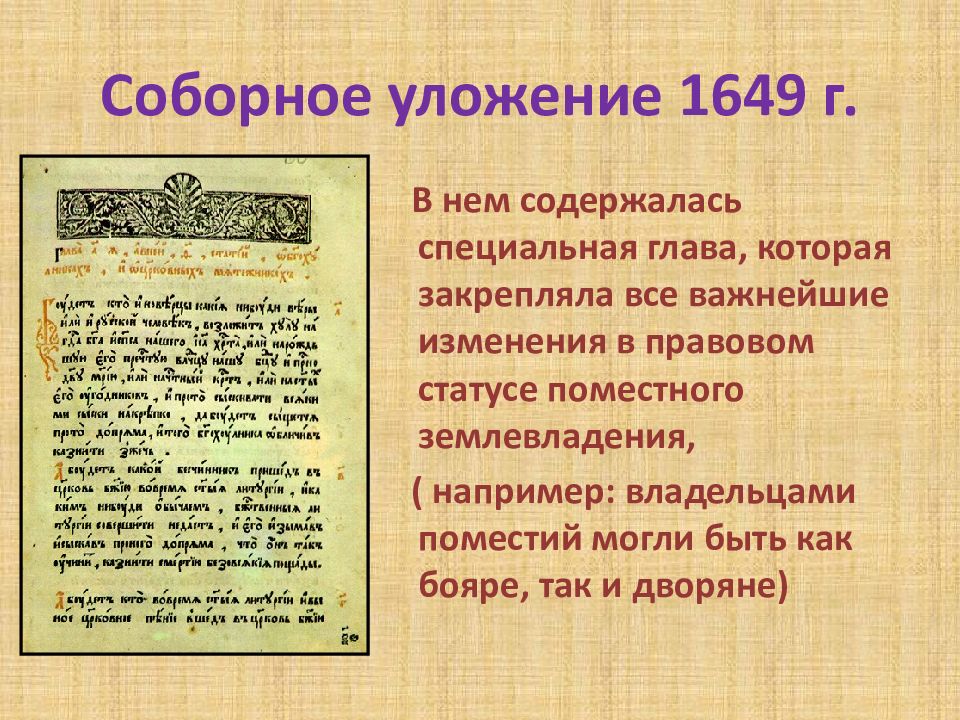

Слайд 8: Соборное уложение 1649 г

В нем содержалась специальная глава, которая закрепляла все важнейшие изменения в правовом статусе поместного землевладения, ( например: владельцами поместий могли быть как бояре, так и дворяне)

Слайд 10: ЗАПОМНИТЬ!

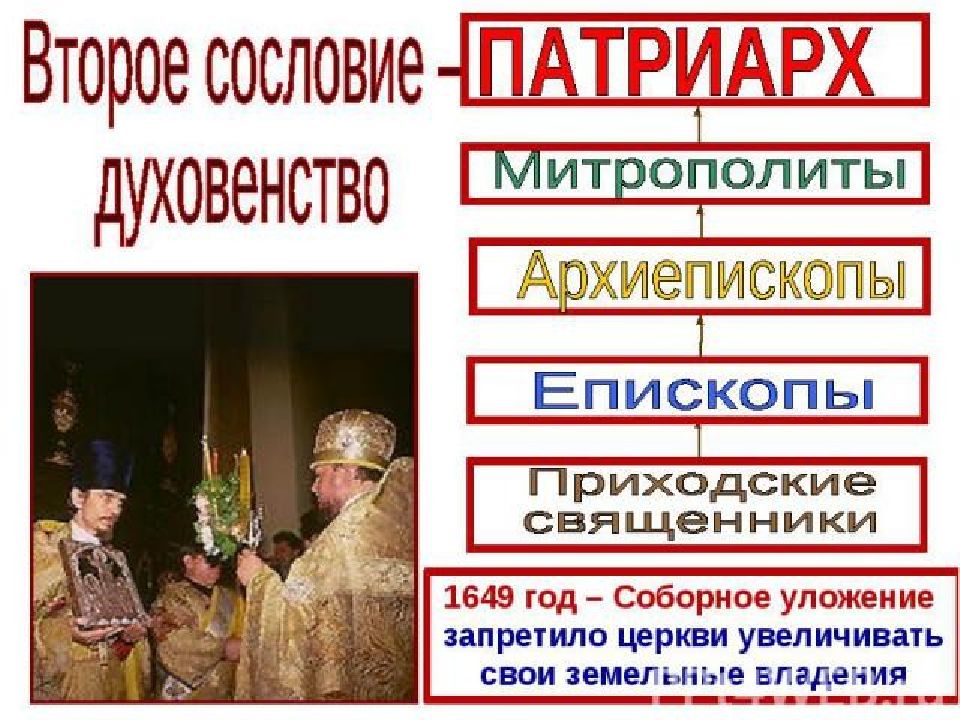

Первым Патриархом Русской Церкви стал Патриарх Иов (годы патриаршества: 1589—1607). Первый русский митрополит-Илларион

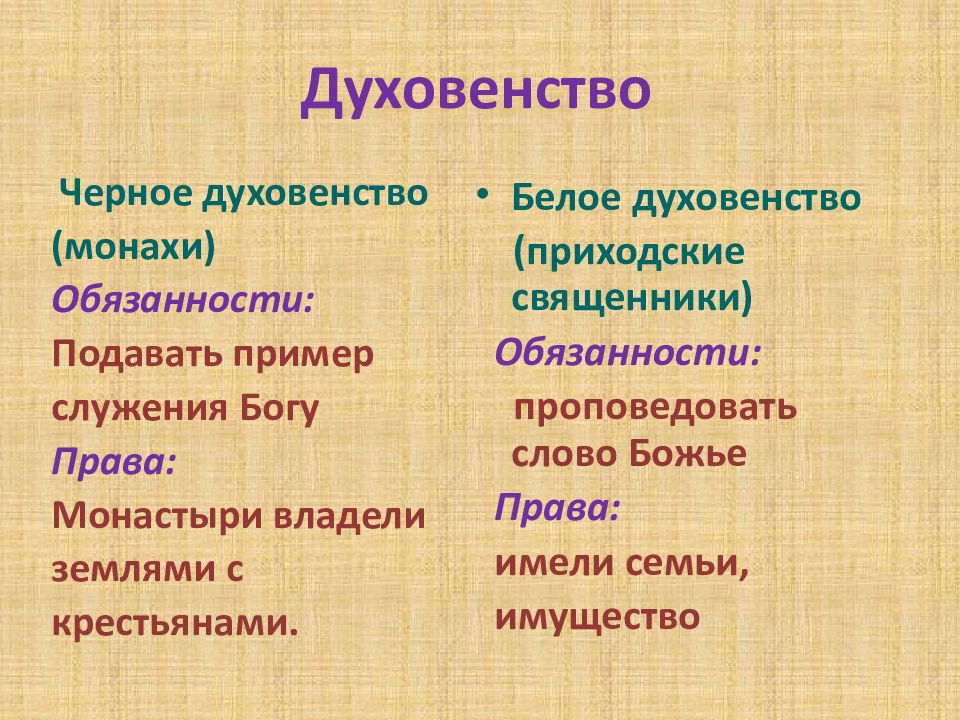

Слайд 11: Духовенство

Черное духовенство (монахи) Обязанности: Подавать пример служения Богу Права: Монастыри владели землями с крестьянами. Белое духовенство (приходские священники) Обязанности: проповедовать слово Божье Права: имели семьи, имущество

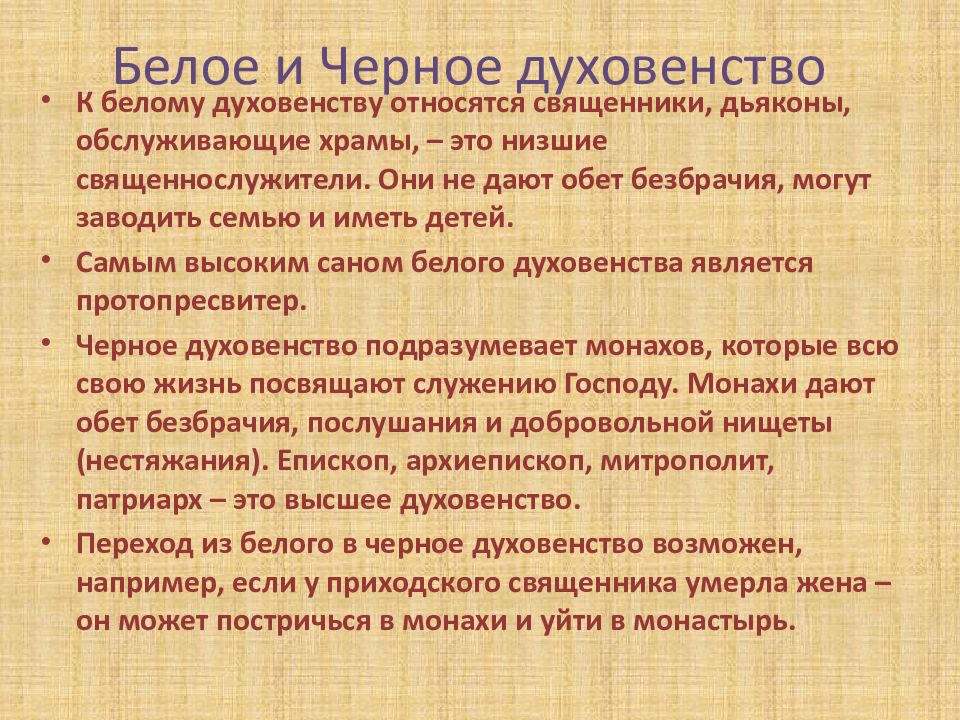

Слайд 12: Белое и Черное духовенство

К белому духовенству относятся священники, дьяконы, обслуживающие храмы, – это низшие священнослужители. Они не дают обет безбрачия, могут заводить семью и иметь детей. Самым высоким саном белого духовенства является протопресвитер. Черное духовенство подразумевает монахов, которые всю свою жизнь посвящают служению Господу. Монахи дают обет безбрачия, послушания и добровольной нищеты ( нестяжания ). Епископ, архиепископ, митрополит, патриарх – это высшее духовенство. Переход из белого в черное духовенство возможен, например, если у приходского священника умерла жена – он может постричься в монахи и уйти в монастырь.

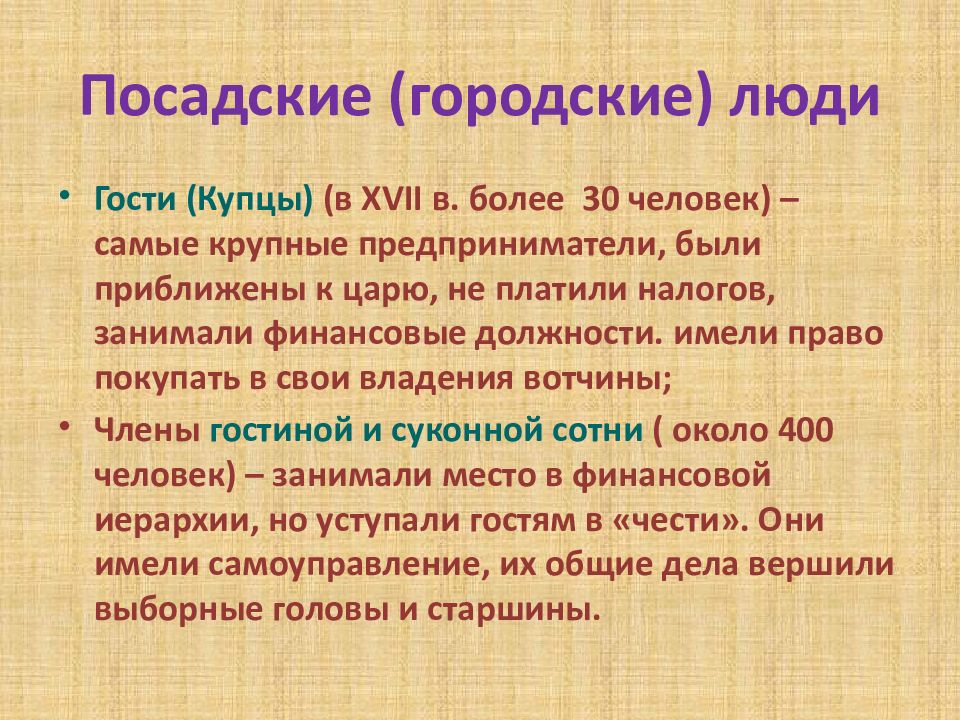

Слайд 13: Посадские (городские) люди

Гости (Купцы) (в XVII в. более 30 человек) – самые крупные предприниматели, были приближены к царю, не платили налогов, занимали финансовые должности. имели право покупать в свои владения вотчины; Члены гостиной и суконной сотни ( около 400 человек) – занимали место в финансовой иерархии, но уступали гостям в «чести». Они имели самоуправление, их общие дела вершили выборные головы и старшины.

Слайд 14: Купцы

Обязанности платят налоги и таможенные пошлины государству Права предпринимательство – торговля, организация мануфактур

Слайд 15: Черные посадские люди -

Основное податное население города ( платили налоги и несли повинности). Население города делилось на : белые черные Слободы слободы

Слайд 16: Черная и белая слободы

черная слобода- это люди не рабы, свободные, те, которые не должны были платить феодалу за землю, но при этом должны были платить государству. Белая слобода- люди, не платившие государству, платившие только своему феодалу.

Слайд 17: Белая слобода

Белые слободы — территории в средневековом русском городе, жители которых занимались тем же, чем посадские люди чёрных слобод и чёрных сотен. Различие состояло в том, что население белых слобод жило на территории белых земель, то есть на землях светских и духовных феодалов, и освобождалось от государственных повинностей и уплаты государственных налогов (тягла). В отдельных белых слободах жили также служилые люди ( беломестные казаки, драгуны, пахотные солдаты, пушкари и др.) Белые слободы были ликвидированы Соборным Уложением 1649

Слайд 18: Служилые люди по прибору (по набору)

Государство принимало их на службу по найму для несения военной и караульной службы: Московские и городовые стрельцы Пушкари Казенные кузнецы Городовые казаки, проживавшие в городах и приграничных районах

Дворцовые Помещичьи Церковные Черносошные (государственные) (лично свободные)

Слайд 20: Помещичьи крестьяне

Помещичьи крестьяне — крепостные крестьяне, принадлежащие на правах собственности дворянам-помещикам. Являлись наиболее многочисленной категорией крестьянства Российской империи (например, в 1859 — 23 млн человек обоего пола. По способу отработки крепостной повинности помещичьи крестьяне делились на БАРЩИННЫХ, ОБРОЧНЫХ и ДВОРОВЫХ. Отбывая БАРЩИНУ, крестьянин собственными орудиями обрабатывал помещичью землю, разумеется, бесплатно; по закону – три дня в неделю, хотя иные помещики продлевали барщину до шести дней. Находясь на оброке, крестьянин занимался различными промыслами, торговлей, ремеслом, извозом или нанимался на мануфактуру; часть заработка – ОБРОК – он выплачивал помещику. ДВОРОВЫМИ назывались крепостные крестьяне, оторванные от земли и обслуживавшие барский дом и двор. Жили они обычно в людских или ДВОРОВЫХ ИЗБАХ, расположенных возле господского дома. ЛЮДСКОЙ называлось помещение для дворовых в господском доме.

Слайд 21: Дворцовые крестьяне

Дворцовые крестьяне - феодально-зависимые крестьяне в России принадлежащие царю и лицам царской фамилии. Земли, населенные такими крестьянами, назывались дворцовыми. Дворцовое землевладение складывается в период феодальной раздробленности, когда князья были не только носителями верховной власти, но и собственниками своих, лично принадлежавших им земель (доменов), которыми они владели на праве частной феодальной собственности. К 1700 г. в России было 100 тыс. дворов дворцовых крестьян Одновременно происходила раздача дворцовых земель, которая приобрела широкий размах в царствование Михаила Романова. С конца XV в дворцовыми крестьянами и землями управляли специальные дворцовые учреждения (с середины XVI в. - Приказ Большого дворца).

Слайд 22: Церковные крестьяне

Церковные крестьяне, категория феодально-зависимых крестьян в России 11—18 вв., принадлежавших русской церкви. В более узком смысле это — зависимое сельское население во владениях соборов и городских приходских церквей. Церковныеми крестьянами в 15—18 вв. владели патриаршая (с 1589), митрополичья, архиепископские и епископские кафедры, а также крупнейшие монастыри, Значительными собственниками Церковных крестьян в 15—18 вв. были главные храмы Москвы, Владимира и некоторых др. городов. Сельские приходские церкви обычно не имели крестьян, но в 17 в. известны церковные бобыли, платившие бобыльский оброк в пользу причта церкви. В сев. районах в 16—17 вв. во владениях приходских церквей эксплуатировались половники . В результате секуляризации 1764 Церковные крестьяне вошли в состав экономических крестьян .

Слайд 23: Черносошные крестьяне

Черносошные крестьяне — категория тяглых людей в России в XV—XVII веках. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства. Земля составляла как бы собственность черносошного крестьянина; он мог отдавать ее в залог и продавать, но с условием, чтобы покупщик тянул в общинные разрубы и разметы или сразу уплатил все общинные пошлины, «обелил» участок.

Слайд 24: Черносошные крестьяне

По-другому черносошных крестьян ещё называли — черные тяглые люди, государевы крестьяне — класс земледельческого населения России, сидевший на "черной", т. е. невладельческой земле. С развитием государственной власти на Руси общинные земли мало-помалу обратились в черные или государевы и считались за князем, но не как за частным собственником, а как за носителем государственной власти. Ч. крестьяне пользовались землей только как члены общины, получая в надел известные участки или выти. На одном и том же участке крестьянин мог сидеть целую жизнь и передавал его наследникам, но с условием, чтобы они считались членами общины и тянули во все общинные разрубы и разметы

Слайд 25: Основные повинности крестьян:

Барщина Оброк (денежный и натуральный), а также «поземельный» и «подворный налог» (подать)

Слайд 26: Соборное уложение 1649 г

11 глава Соборного уложения – «Суд о крестьянах» - вводила бессрочный сыск беглых крестьян. Итог: Установление полного крепостного права.

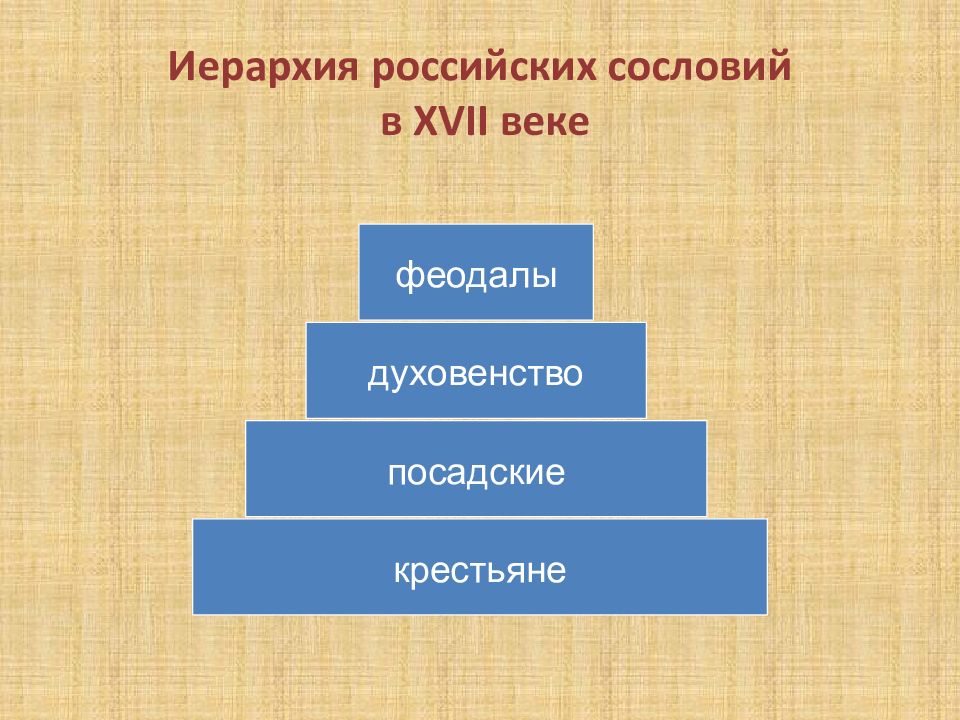

Слайд 27: Иерархия российских сословий в XVII веке

крестьяне посадские духовенство феодалы

Слайд 28: Вывод:

В XVII веке в России сформировалось иерархическое феодальное общество.