Первый слайд презентации

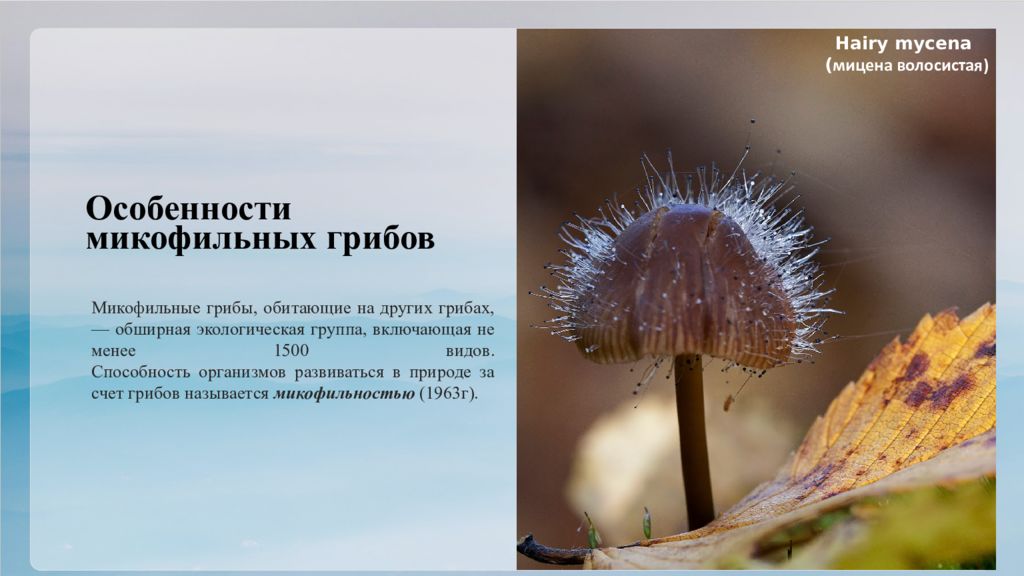

Особенности микофильных грибов Hairy mycena ( мицена волосистая) Микофильные грибы, обитающие на других грибах,— обширная экологическая группа, включающая не менее 1500 видов. Способность организмов развиваться в природе за счет грибов называется микофильностью (1963г).

Слайд 2

Н аиболее широко микофилы представлены в таких классах: Хитридиомице́ты (лат. Chytridiomycota ) — отдел царства грибов ( Fungi ). Мицелий слабо развит, основная масса таллома представляет собой т. н. плазмодий, из которого вырастают ризоидные гифы. зигомицеты дейтеромицетов Дейтеромице́ты ( лат. Deuteromycóta ),— грибы, размножающиеся посредством пропагул, образующихся без участия процессов мейотического деления. хитридиомицеты Зигомико́та ( лат. Zygomycota ) — отдел грибов, отличаются развитым ценоцитным мицелием непостоянной толщины, в котором септы образуются только для отделения репродуктивных органов. Термины: Ценоцитный мицелий — это многоядерный мицелий, не имеющий перегородок, кроме отделяющих репродуктивные органы. Пропагулы грибов — это единицы, способные воспроизвести новый грибной организм. Они представлены спорами, фрагментами корней с частями микоризных грибов и гифами. Плазмо́дий (от греч. plásma — вылепленное, оформленное) бесцветное или яркоокрашенное вегетативное тело грибов миксомицетов (См. Миксомицеты), состоящее из многоядерной протоплазмы, лишённой оболочки.

Слайд 3

Зооспорангии Batrachochytrium dendrobatidi s на пресноводном рачке (a) и на водоросли (b) S pinellus fusiger – паразитирует на базидиомицетах Colletotrichum lagenarium — это гриб, который вызывает антракноз тыквенных культур.

Слайд 4

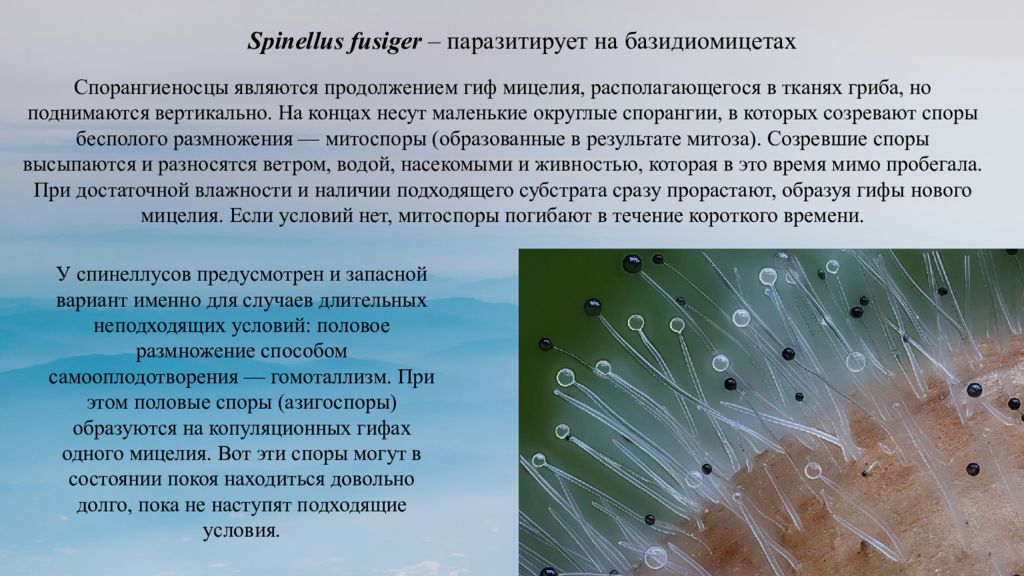

S pinellus fusiger – паразитирует на базидиомицетах Спорангиеносцы являются продолжением гиф мицелия, располагающегося в тканях гриба, но поднимаются вертикально. На концах несут маленькие округлые спорангии, в которых созревают споры бесполого размножения — митоспоры (образованные в результате митоза). Созревшие споры высыпаются и разносятся ветром, водой, насекомыми и живностью, которая в это время мимо пробегала. При достаточной влажности и наличии подходящего субстрата сразу прорастают, образуя гифы нового мицелия. Если условий нет, митоспоры погибают в течение короткого времени. У спинеллусов предусмотрен и запасной вариант именно для случаев длительных неподходящих условий: половое размножение способом самооплодотворения — гомоталлизм. При этом половые споры ( азигоспоры ) образуются на копуляционных гифах одного мицелия. Вот эти споры могут в состоянии покоя находиться довольно долго, пока не наступят подходящие условия.

Слайд 5

Слева — спорангиеносцы спинеллуса на шляпке гриба-хозяина, Справа представлены споры гриба под микрокскопом

Слайд 6

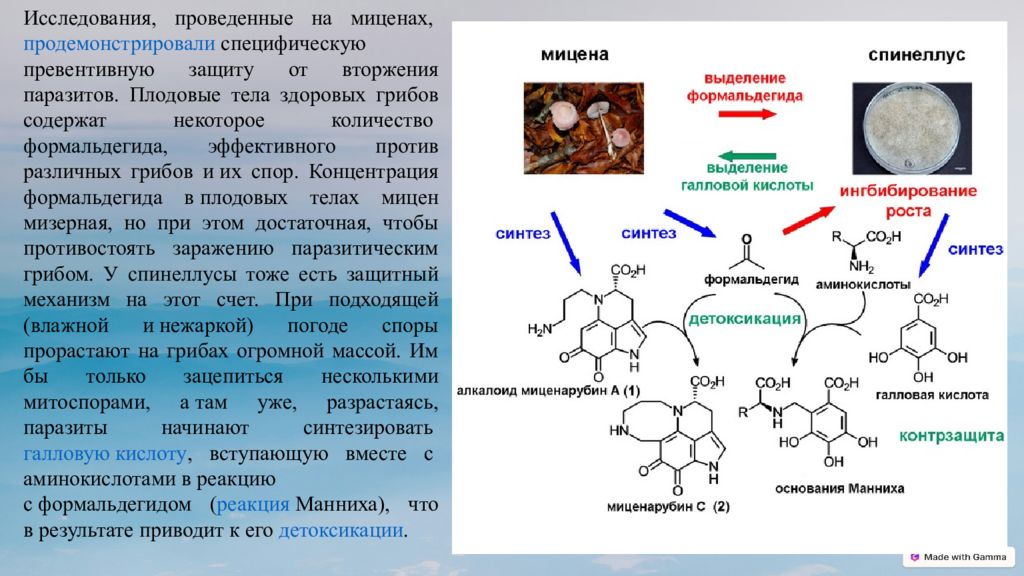

Исследования, проведенные на миценах, продемонстрировали специфическую превентивную защиту от вторжения паразитов. Плодовые тела здоровых грибов содержат некоторое количество формальдегида, эффективного против различных грибов и их спор. Концентрация формальдегида в плодовых телах мицен мизерная, но при этом достаточная, чтобы противостоять заражению паразитическим грибом. У спинеллусы тоже есть защитный механизм на этот счет. При подходящей (влажной и нежаркой) погоде споры прорастают на грибах огромной массой. Им бы только зацепиться несколькими митоспорами, а там уже, разрастаясь, паразиты начинают синтезировать галловую кислоту, вступающую вместе с аминокислотами в реакцию с формальдегидом ( реакция Манниха ), что в результате приводит к его детоксикации.

Слайд 7

По характеру взаимоотношений с грибами-хозяевами : Б иотрофы – паразитируют на живых грибах и называются сбалансированные микопаразиты Факультативные биотрофы – это организмы, которые питаются преимущественно как некротрофы, но периодически используют энергию и вещества живых клеток грибов. Например, н екоторые пенициллы, например пеницилл Тома ( Penicillium thomii ), также часто встречаются на плодовых телах гименомицетов, образуя на них зеленовато-голубой порошистый налет. На старых эцидиях и уредопустулах многих ржавчинных грибов часто встречается темный налет мицелия и спороношений сапрофитных видов из родов альтернария, кладоспорий и др. Наиболее типичными отличиями этой группы патогенов являются: 1. Проникновение в клетки грибов, минуя (обходя) защитные образования; 2. Определенная локализация в тканях грибов. Условно их делятся на экто - и эндопаразитов. 3. Извлечение питательных веществ из живой грибной клетки с помощью специфических образований — гаусторий; 4. Наличие ограниченного набора гидролаз для разрушения биополимеров хозяина; 5. Не причинение летального повреждения клеткам грибов; 6. Способность длительно сохранять клетки хозяина в активно функционирующем состоянии; 7. Регуляция физиологических процессов гриба-хозяина путем выработки различных соединений, подобных гормонам, ингибиторам ферментов;

Слайд 8

Типичные представители биотрофов 1 Darlucafilum паразитирующий на ржавчинных грибах 2 Trichothecium на грибах родов Плазмопара, Питиум, Биполярис и др. 3 Dactylella на грибах родов Питиум, Фитофтора и других ложномучнисто-росяных 1 2

Слайд 9

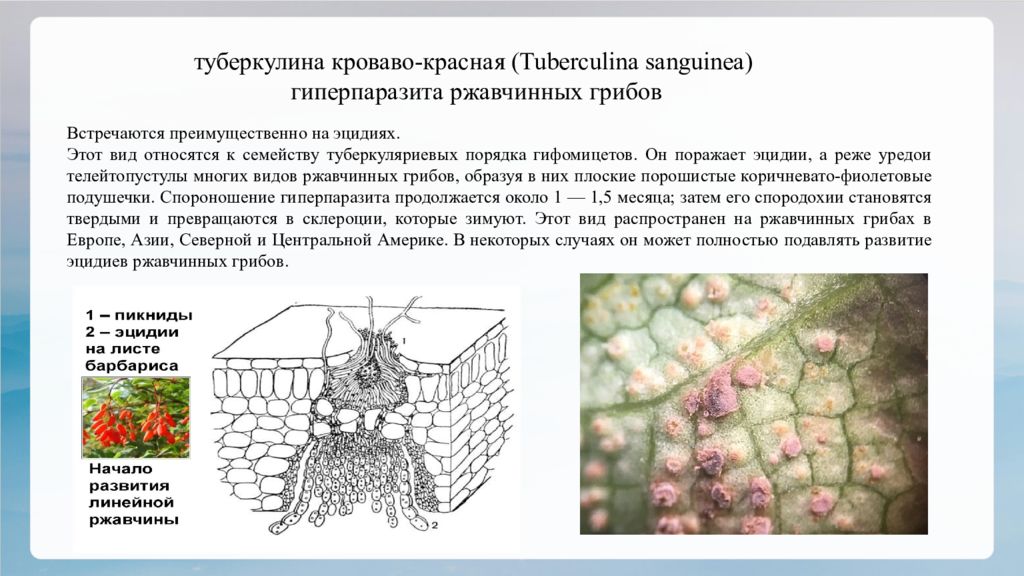

туберкулина кроваво-красная ( Tuberculina sanguinea ) гиперпаразита ржавчинных грибов В стречаются преимущественно на эцидиях. Этот вид относятся к семейству туберкуляриевых порядка гифомицетов. Он поражает эцидии, а реже уредои телейтопустулы многих видов ржавчинных грибов, образуя в них плоские порошистые коричневато-фиолетовые подушечки. Спороношение гиперпаразита продолжается около 1 — 1,5 месяца; затем его спородохии становятся твердыми и превращаются в склероции, которые зимуют. Этот вид распространен на ржавчинных грибах в Европе, Азии, Северной и Центральной Америке. В некоторых случаях он может полностью подавлять развитие эцидиев ржавчинных грибов.

Слайд 10

По характеру взаимоотношений с грибами-хозяевами: Н екротрфы – предварительно убивают клетки грибов хозяина и называются деструктивные микопаразиты. Питаются они за счет клеток грибов, предварительно убитых токсинами патогена. Действие токсинов на грибы вызывает патологические нарушения. Некротрофы обычно имеют более узкий круг грибов-хозяев, чем сапрофиты, и в основном поражают ослабленные грибы. вызывающие быстрое разрушение клеток хозяина, не образуют специализированных абсорбтивных структур типа гаусторий или контактных клеток. Факультативные некротрофы – то организмы, которые периодически питаются за счёт мёртвых органических веществ. Наиболее важными свойствами некротрофов можно считать их способность: Проникать в ткани грибов предварительно убивая клетки; 2. Питаться за счет ресурсов убитых клеток; 3. Выделять вредные для хозяина токсины; 4. Адаптироваться под особенности физиологии хозяина не требуется; 5. Секретировать широкий спектр гидролитических ферментов, разрушающих органическое вещество грибов; 6. Существовать самостоятельно, вне тканей грибов и легко культивироваться в лабораторных условиях

Слайд 11

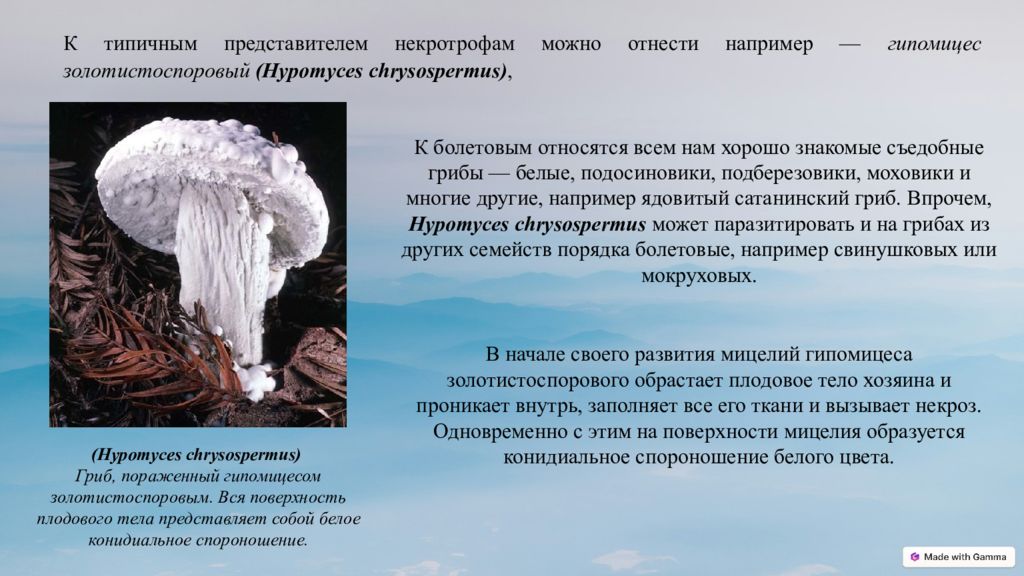

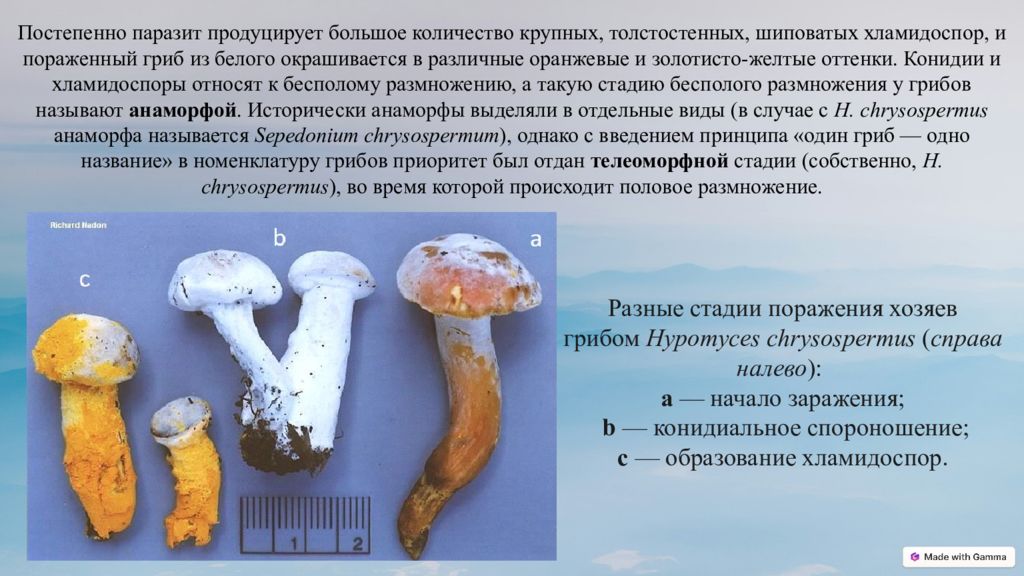

К типичным представителем некротрофам можно отнести например — гипомицес золотистоспоровый ( Hypomyces chrysospermus ), ( Hypomyces chrysospermus ) Гриб, пораженный гипомицесом золотистоспоровым. Вся поверхность плодового тела представляет собой белое конидиальное спороношение. К болетовым относятся всем нам хорошо знакомые съедобные грибы — белые, подосиновики, подберезовики, моховики и многие другие, например ядовитый сатанинский гриб. Впрочем, Hypomyces chrysospermus может паразитировать и на грибах из других семейств порядка болетовые, например свинушковых или мокруховых. В начале своего развития мицелий гипомицеса золотистоспорового обрастает плодовое тело хозяина и проникает внутрь, заполняет все его ткани и вызывает некроз. Одновременно с этим на поверхности мицелия образуется конидиальное спороношение белого цвета.

Слайд 12

Постепенно паразит продуцирует большое количество крупных, толстостенных, шиповатых хламидоспор, и пораженный гриб из белого окрашивается в различные оранжевые и золотисто-желтые оттенки. Конидии и хламидоспоры относят к бесполому размножению, а такую стадию бесполого размножения у грибов называют анаморфой. Исторически анаморфы выделяли в отдельные виды (в случае с H. chrysospermus анаморфа называется Sepedonium chrysospermum ), однако с введением принципа «один гриб — одно название» в номенклатуру грибов приоритет был отдан телеоморфной стадии (собственно, H. chrysospermus ), во время которой происходит половое размножение. Разные стадии поражения хозяев грибом Hypomyces chrysospermus ( справа налево ): a — начало заражения; b — конидиальное спороношение; c — образование хламидоспор.

Слайд 13

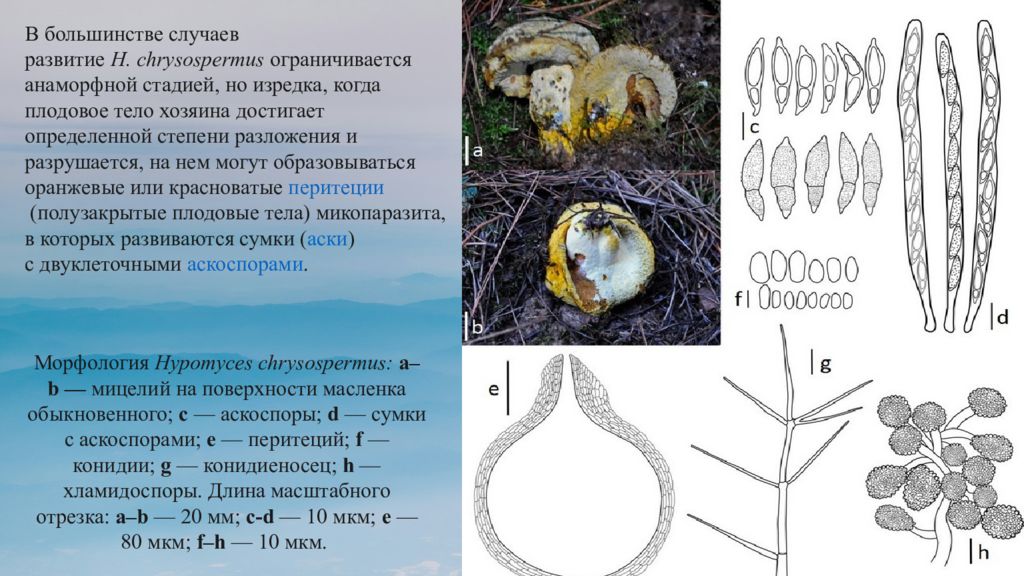

В большинстве случаев развитие H. chrysospermus ограничивается анаморфной стадией, но изредка, когда плодовое тело хозяина достигает определенной степени разложения и разрушается, на нем могут образовываться оранжевые или красноватые перитеции (полузакрытые плодовые тела) микопаразита, в которых развиваются сумки ( аски ) с двуклеточными аскоспорами. Морфология Hypomyces chrysospermus : a–b — мицелий на поверхности масленка обыкновенного; c — аскоспоры; d — сумки с аскоспорами; e — перитеций; f — конидии; g — конидиеносец ; h — хламидоспоры. Длина масштабного отрезка: a–b — 20 мм; c-d — 10 мкм; e — 80 мкм; f–h — 10 мкм.

Слайд 14

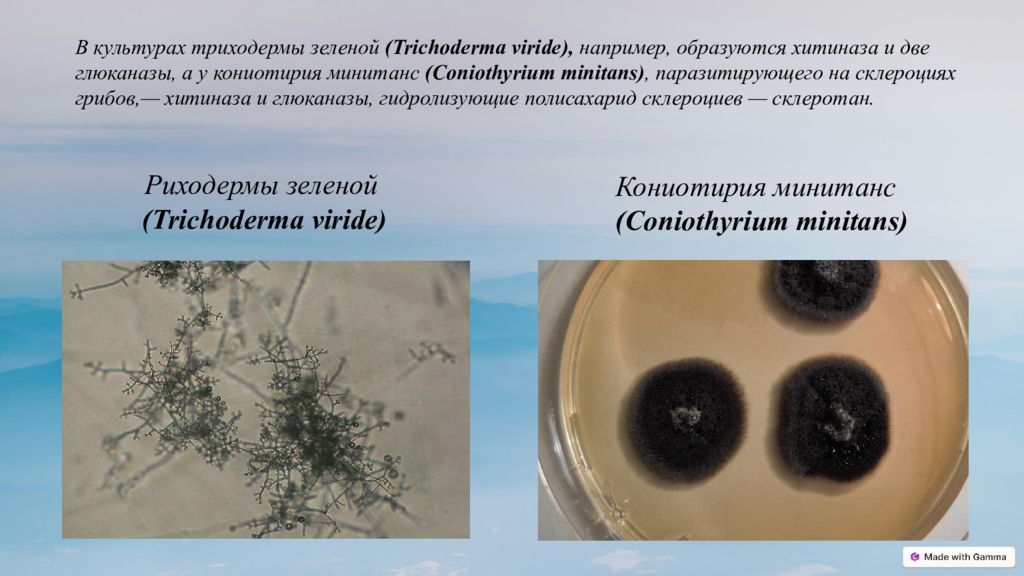

Риходермы зеленой ( Trichoderma viride ) В культурах триходермы зеленой ( Trichoderma viride ), например, образуются хитиназа и две глюканазы, а у кониотирия минитанс ( Coniothyrium minitans ), паразитирующего на склероциях грибов,— хитиназа и глюканазы, гидролизующие полисахарид склероциев — склеротан. Кониотирия минитанс ( Coniothyrium minitans )

Слайд 15

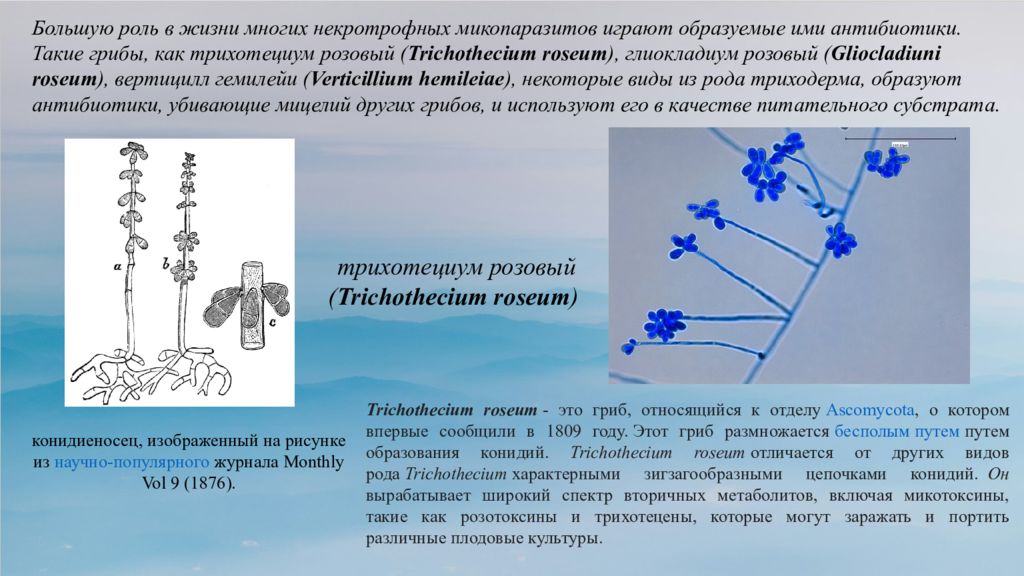

Большую роль в жизни многих некротрофных микопаразитов играют образуемые ими антибиотики. Такие грибы, как трихотециум розовый ( Trichothecium roseum ), глиокладиум розовый ( Gliocladiuni roseum ), вертицилл гемилейи ( Verticillium hemileiae ), некоторые виды из рода триходерма, образуют антибиотики, убивающие мицелий других грибов, и используют его в качестве питательного субстрата. трихотециум розовый ( Trichothecium roseum ) Trichothecium roseum - это гриб, относящийся к отделу Ascomycota, о котором впервые сообщили в 1809 году. Этот гриб размножается бесполым путем путем образования конидий. Trichothecium roseum отличается от других видов рода Trichothecium характерными зигзагообразными цепочками конидий. Он вырабатывает широкий спектр вторичных метаболитов, включая микотоксины, такие как розотоксины и трихотецены, которые могут заражать и портить различные плодовые культуры. конидиеносец, изображенный на рисунке из научно-популярного журнала Monthly Vol 9 (1876).

Слайд 16

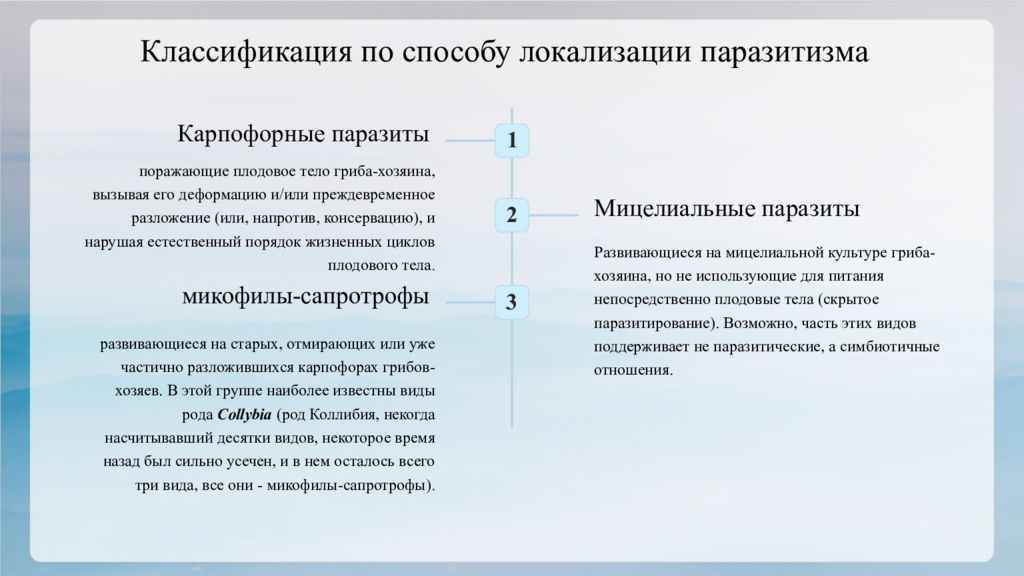

Классификация по способу локализации паразитизма 1 К арпофорные паразиты поражающие плодовое тело гриба-хозяина, вызывая его деформацию и/или преждевременное разложение (или, напротив, консервацию), и нарушая естественный порядок жизненных циклов плодового тела. 2 Мицелиальные паразиты Р азвивающиеся на мицелиальной культуре гриба-хозяина, но не использующие для питания непосредственно плодовые тела (скрытое паразитирование). Возможно, часть этих видов поддерживает не паразитические, а симбиотичные отношения. 3 микофилы -сапротрофы развивающиеся на старых, отмирающих или уже частично разложившихся карпофорах грибов-хозяев. В этой группе наиболее известны виды рода Collybia (род Коллибия, некогда насчитывавший десятки видов, некоторое время назад был сильно усечен, и в нем осталось всего три вида, все они - микофилы -сапротрофы).

Слайд 17

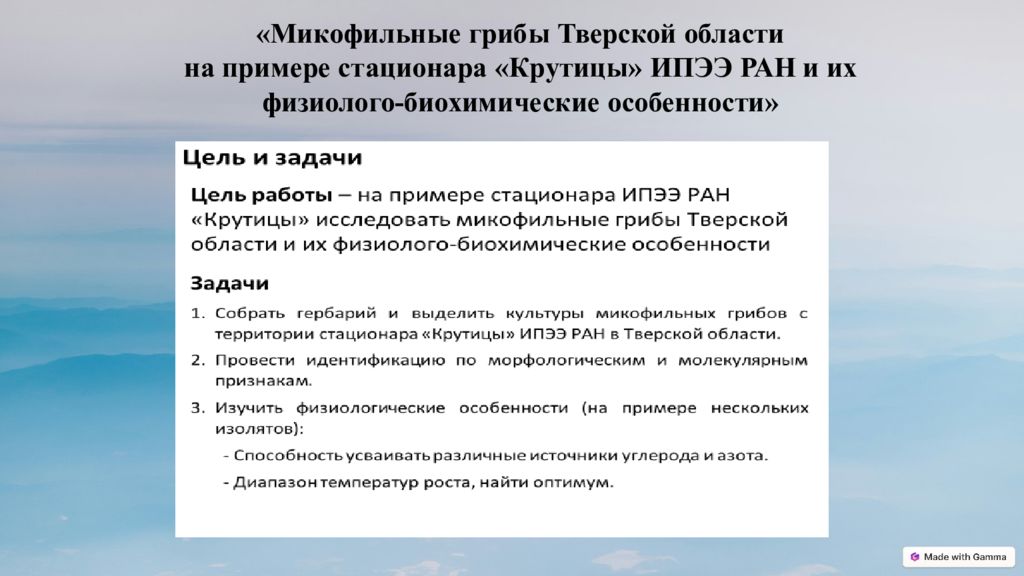

« Микофильные грибы Тверской области на примере стационара « Крутицы » ИПЭЭ РАН и их физиолого- биохимические особенности»

Слайд 18: Схема работы

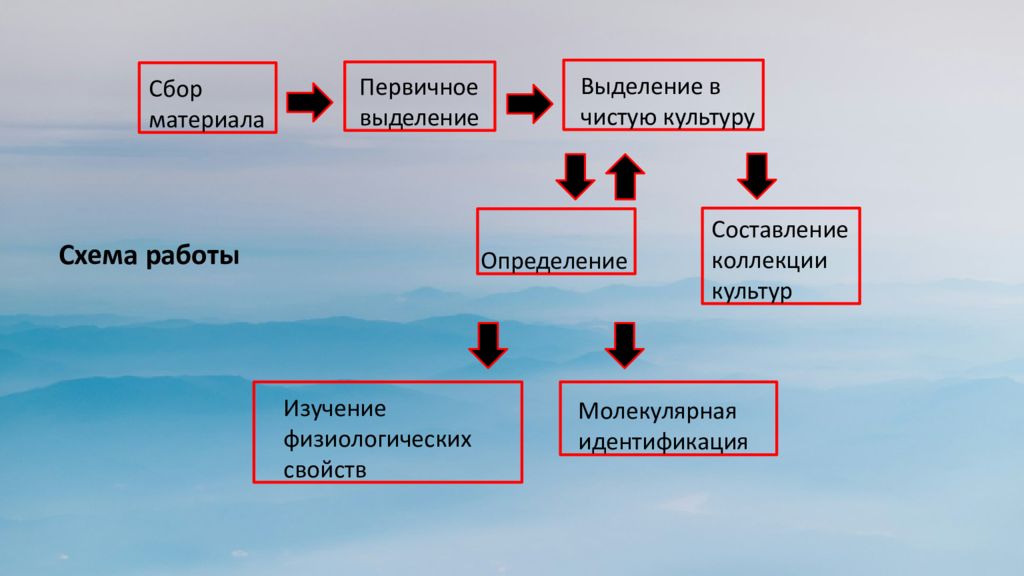

Сбор материала Первичное выделение Выделение в чистую культуру Изучение физиологических свойств Определение Составление коллекции культур Схема работы Молекулярная идентификация

Слайд 19: Сбор материала

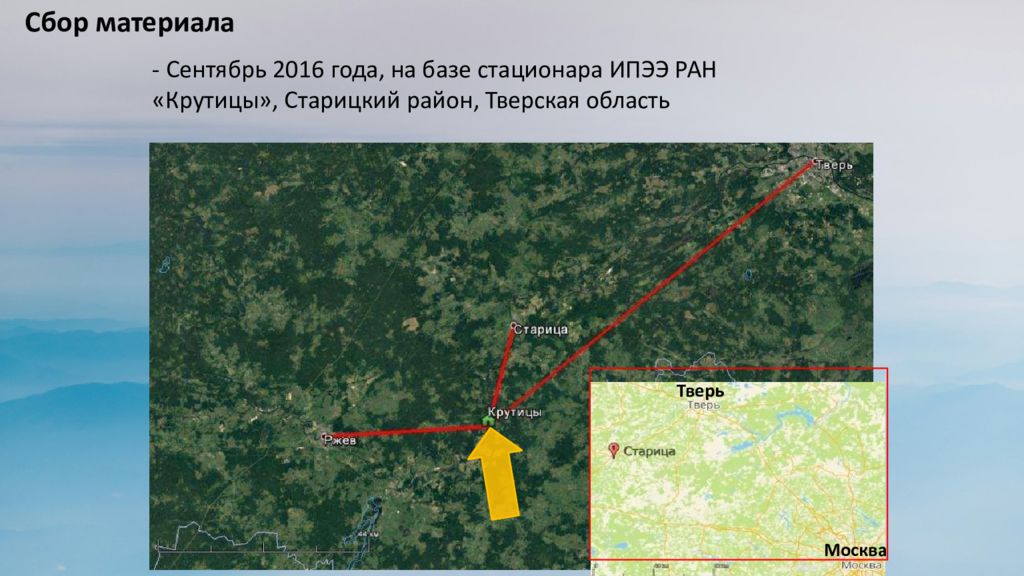

- Сентябрь 2016 года, на базе стационара ИПЭЭ РАН «Крутицы», Старицкий район, Тверская область Сбор материала Тверь Москва

Слайд 20: Сбор материала. Выделение в культуру

- Собирались плодовые тела макромицетов с видимым мицелиальным поражением Выделение в стационаре - Получено 80 чашек первичных изолятов

Слайд 21

Видовой состав Число микофильных грибов, выявленных в ходе работы 1 1 1 2 3 5 6 7 11 11 Hypocrea pachybasioides (Trichoderma polysporum) Lecanicillium fungicola Tolypocladium ophioglossoides Hypocrea parapilulifera (Trichoderma parapiluliferum) Hypomyces rosellus (Cladobotryum dendroides) Calcarisporium arbuscula Cladobotryum sp. ("Sibirina" ) Hypomyces chrysospermus (Sepedonium chrysospermum) Hypomyces armeniacus (Cladobotryum verticillatum) Hypomyces odoratus (Cladobotryum mycophilum) 10 видов микофильных грибов

Слайд 22

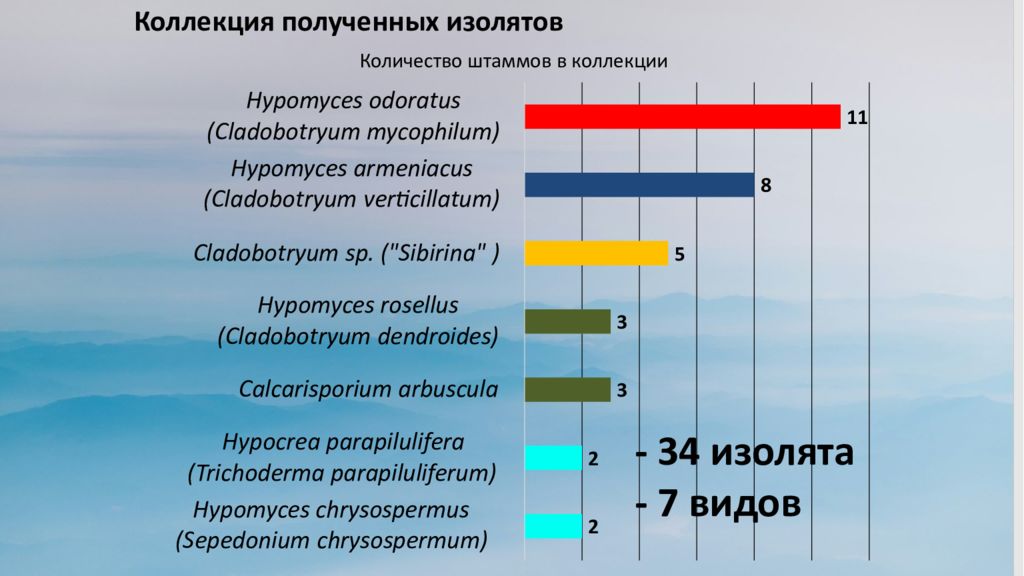

Коллекция полученных изолятов Количество штаммов в коллекции 2 2 3 3 5 8 11 Hypocrea parapilulifera (Trichoderma parapiluliferum) Hypomyces chrysospermus (Sepedonium chrysospermum) Calcarisporium arbuscula Hypomyces rosellus (Cladobotryum dendroides) Cladobotryum sp. ("Sibirina" ) Hypomyces odoratus (Cladobotryum mycophilum) Hypomyces armeniacus (Cladobotryum verticillatum) - 34 изолята - 7 видов

Слайд 23

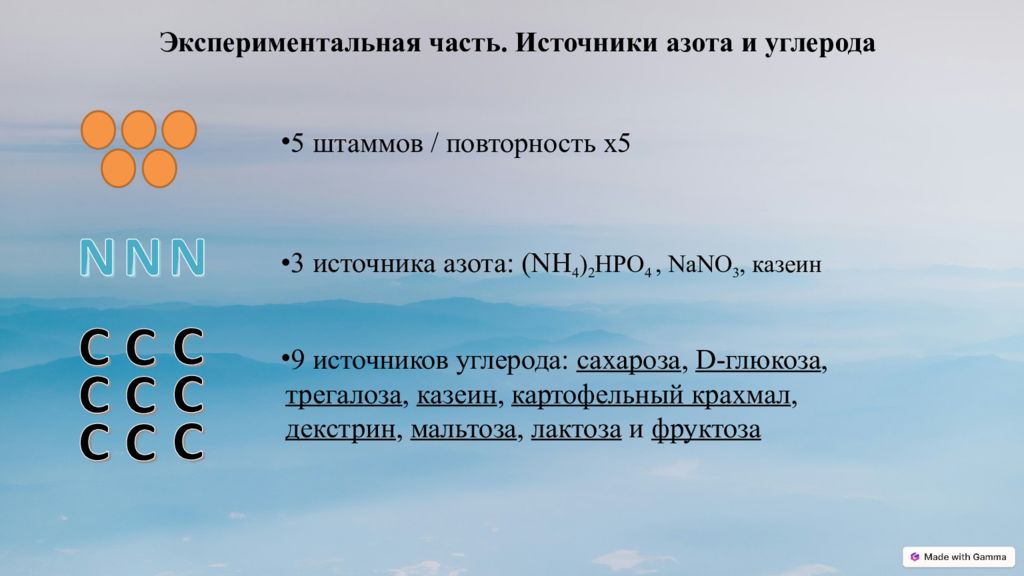

Экспериментальная часть. Источники азота и углерода 5 штаммов / повторность х5 3 источника азота: (NH 4 ) 2 HPO 4, NaNO 3, казеин 9 источников углерода: сахароза, D- глюкоза, трегалоза, казеин, картофельный крахмал, декстрин, мальтоза, лактоза и фруктоза

Слайд 24: Экспериментальная часть. Источники углерода. Результат

Cladobotryum verticillatum МКФ- 7 25 (2) Calcarisporium arbuscula МКФ- 30 (1) Trichoderma parapiluliferum МКФ- 37 Cladobotryum dendroides МКФ- 23 (2) Cladobotryum mycophilum МКФ- 27 Сусло-агар 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Фруктоза Глюкоза Мальтоза Трегалоза Сахароза Экспериментальная часть. Источники углерода. Результат Средний диаметр колонии на 5 день роста, мм n=5

Слайд 25: Экспериментальная часть. Температура

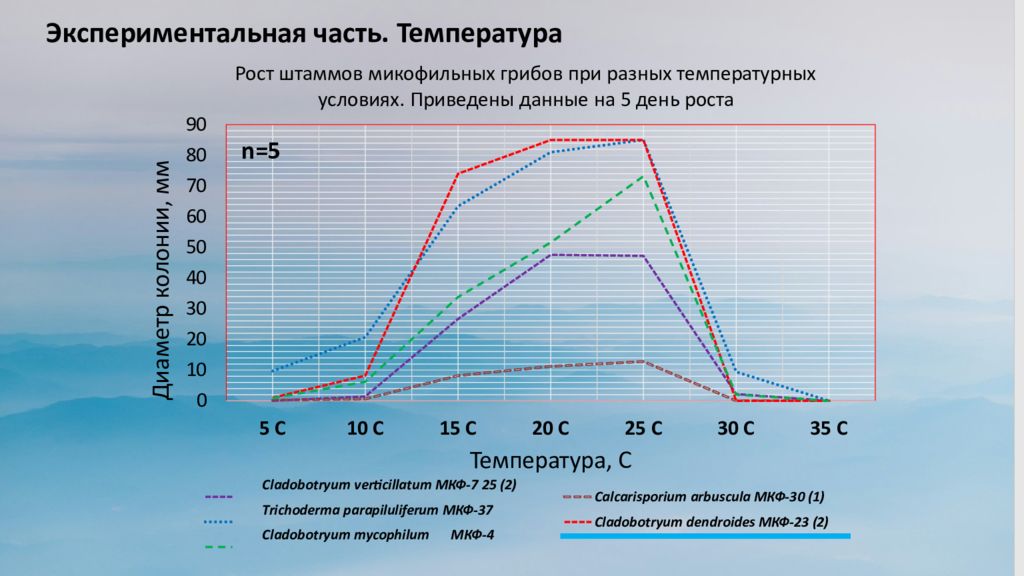

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 С 10 С 15 С 20 С 25 С Температура, С 30 С 35 С Диаметр колонии, мм Рост штаммов микофильных грибов при разных температурных условиях. Приведены данные на 5 день роста Cladobotryum verticillatum МКФ- 7 25 (2) Trichoderma parapiluliferum МКФ-37 Cladobotryum mycophilum МКФ- 4 Calcarisporium arbuscula МКФ- 30 (1) Cladobotryum dendroides МКФ- 23 (2) n=5

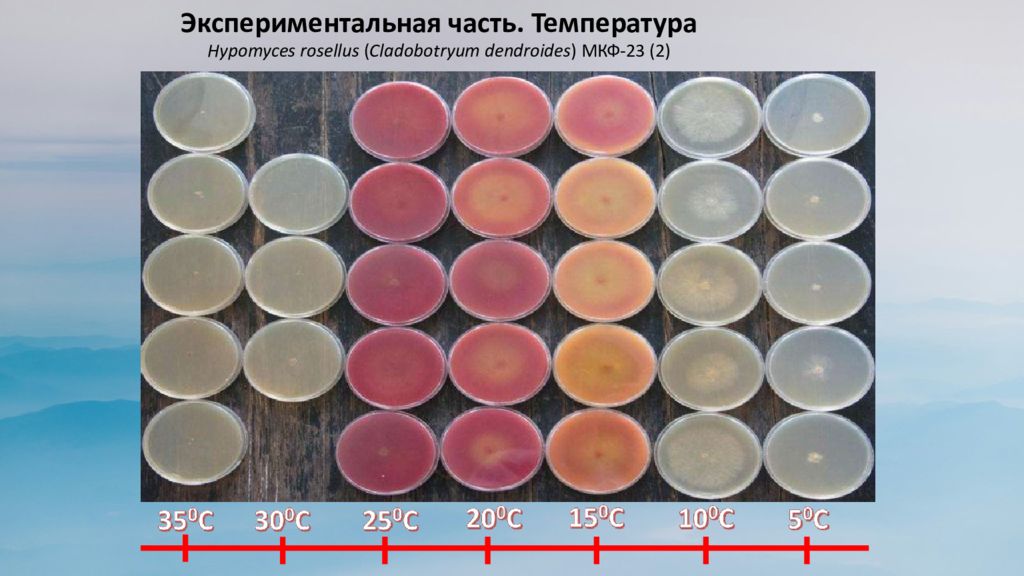

Слайд 26: Экспериментальная часть. Температура Hypomyces rosellus ( Cladobotryum dendroides ) МКФ- 23 (2)

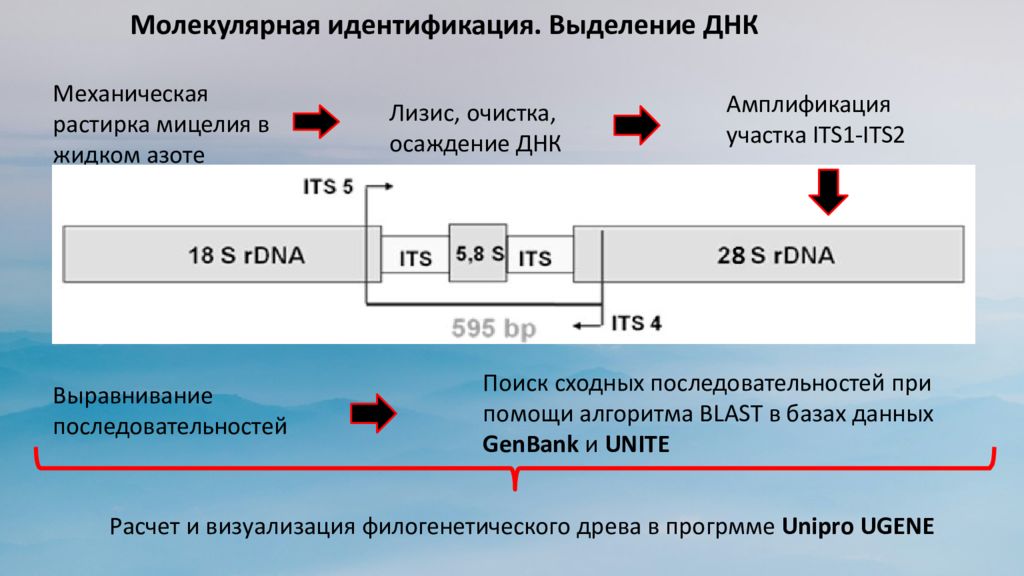

Слайд 27: Молекулярная идентификация. Выделение ДНК

Механическая растирка мицелия в жидком азоте Секвенирование на автоматическом секвенаторе Амплификация участка ITS1-ITS2 Молекулярная идентификация. Выделение ДНК Лизис, очистка, осаждение ДНК Гель – электрофорез ПЦР продукта Очистка ДНК от агарозного геля Выравнивание последовательностей Поиск сходных последовательностей при помощи алгоритма BLAST в базах данных GenBank и UNITE Расчет и визуализация филогенетического древа в прогрмме Unipro UGENE Работа в лаборатории Работа с программами

Слайд 29: Заключение проведенного исследования

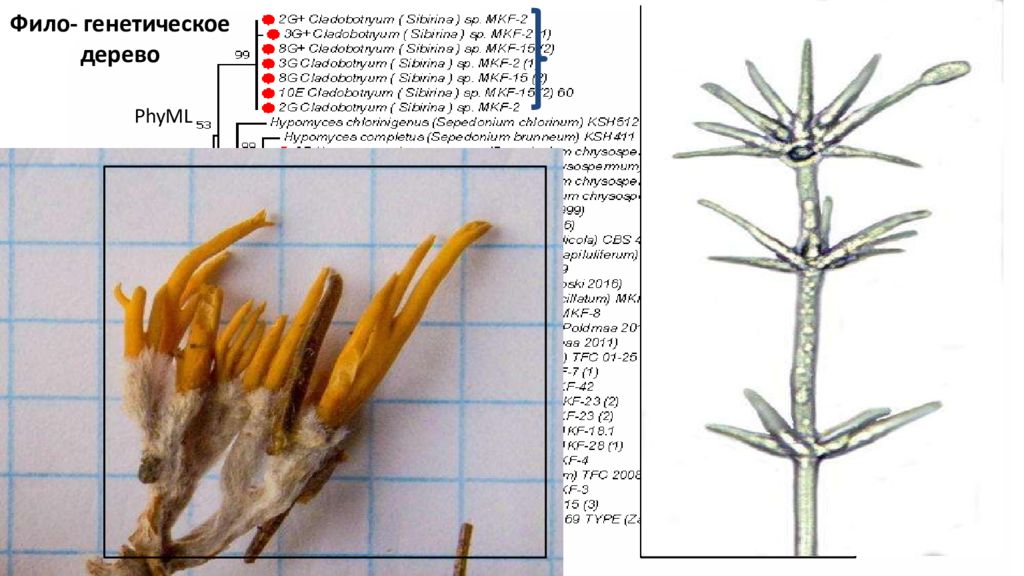

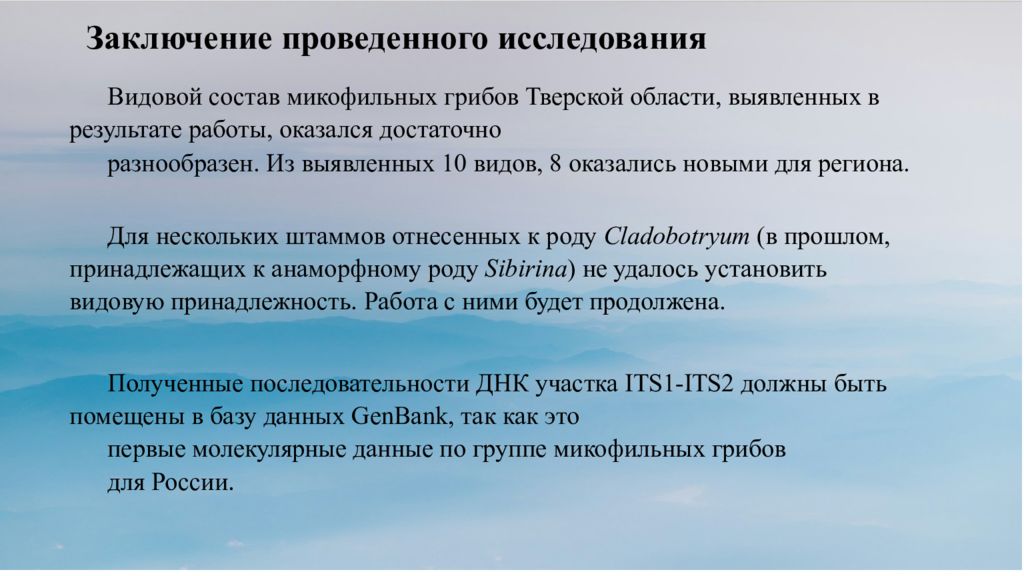

Видовой состав микофильных грибов Тверской области, выявленных в результате работы, оказался достаточно разнообразен. Из выявленных 10 видов, 8 оказались новыми для региона. Для нескольких штаммов отнесенных к роду Cladobotryum (в прошлом, принадлежащих к анаморфному роду Sibirina ) не удалось установить видовую принадлежность. Работа с ними будет продолжена. Полученные последовательности ДНК участка ITS1-ITS2 должны быть помещены в базу данных GenBank, так как это первые молекулярные данные по группе микофильных грибов для России.

Последний слайд презентации: Особенности микофильных грибов Hairy mycena ( мицена волосистая) Микофильные: Выводы

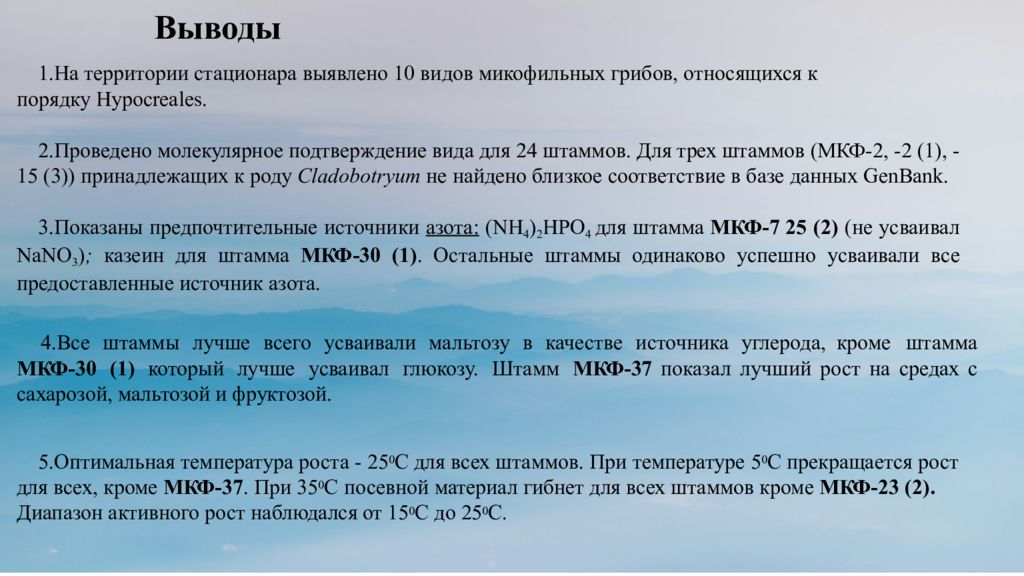

На территории стационара выявлено 10 видов микофильных грибов, относящихся к порядку Hypocreales. Проведено молекулярное подтверждение вида для 24 штаммов. Для трех штаммов (МКФ- 2, - 2 (1), - 15 (3)) принадлежащих к роду Cladobotryum не найдено близкое соответствие в базе данных GenBank. Показаны предпочтительные источники азота: (NH 4 ) 2 HPO 4 для штамма МКФ- 7 25 (2) (не усваивал NaNO 3 ) ; казеин для штамма МКФ- 30 (1). Остальные штаммы одинаково успешно усваивали все предоставленные источник азота. Все штаммы лучше всего усваивали мальтозу в качестве источника углерода, кроме штамма МКФ- 30 (1) который лучше усваивал глюкозу. Штамм МКФ- 37 показал лучший рост на средах с сахарозой, мальтозой и фруктозой. Оптимальная температура роста - 25 0 С для всех штаммов. При температуре 5 0 С прекращается рост для всех, кроме МКФ- 37. При 35 0 С посевной материал гибнет для всех штаммов кроме МКФ- 23 (2). Диапазон активного рост наблюдался от 15 0 С до 25 0 С. Выводы