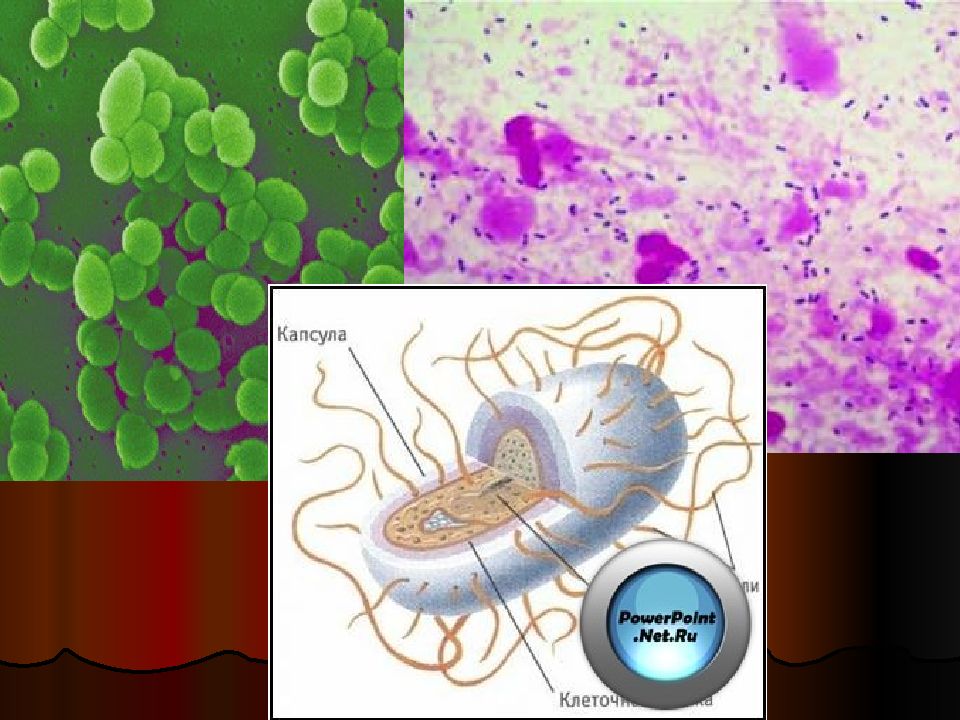

Слайд 2: Острая ревматическая лихорадка

постинфекционное осложнение А-стрептококкового тонзиллита (ангины) или фарингита в виде системного воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественной локализацией в сердечно- сосудистой системе (кардит), суставах (мигрирующий полиартрит), мозге (хорея) и коже (кольцевидная эритема, ревматические узелки), развивающееся у предрасположенных лиц, главным образом молодого возраста (7 - 15 лет), в связи с аутоиммунным ответом организма на антигены стрептококка и перекрестной реактивностью со схожими аутоантигенами поражаемых тканей человека (феномен молекулярной мимикрии )

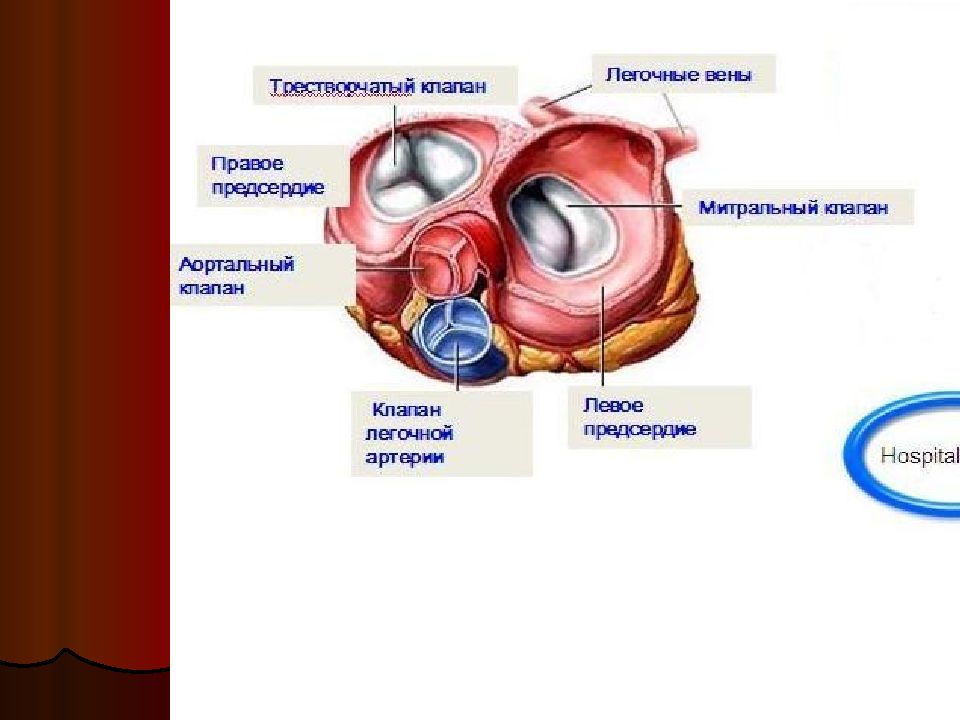

Слайд 7: ОРЛ

Г.И. Сокольский и Bouillaud (Буйо). Установили поражение суставов и сердца 1835год. «Ревматизм есть весьма замечательная болезнь, ибо большая часть органических пороков сердца происходят от недоглядки и неправильного лечения оной» (Сокольский Г.И.)

Слайд 8: Эпидемиология

ОРЛ встречается во всех странах мира. 0,3-18,6 на 1000 школьников ОРЛ значительно реже диагностируется, чем выявляются его последствия

Слайд 9: Патогенность стрептококка

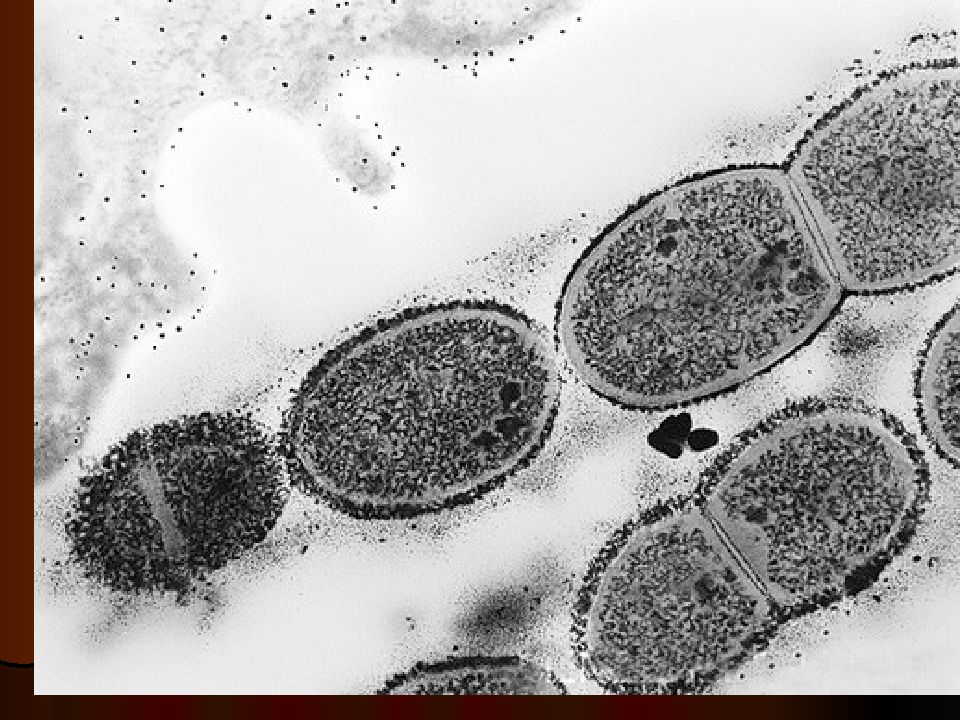

- тропность к носоглотке - высокая контагиозность, наличие эпиотропов, перекрестно-реагирующих с различными тканями макрорганизма –хозяина: миозином, синовией, мозгом

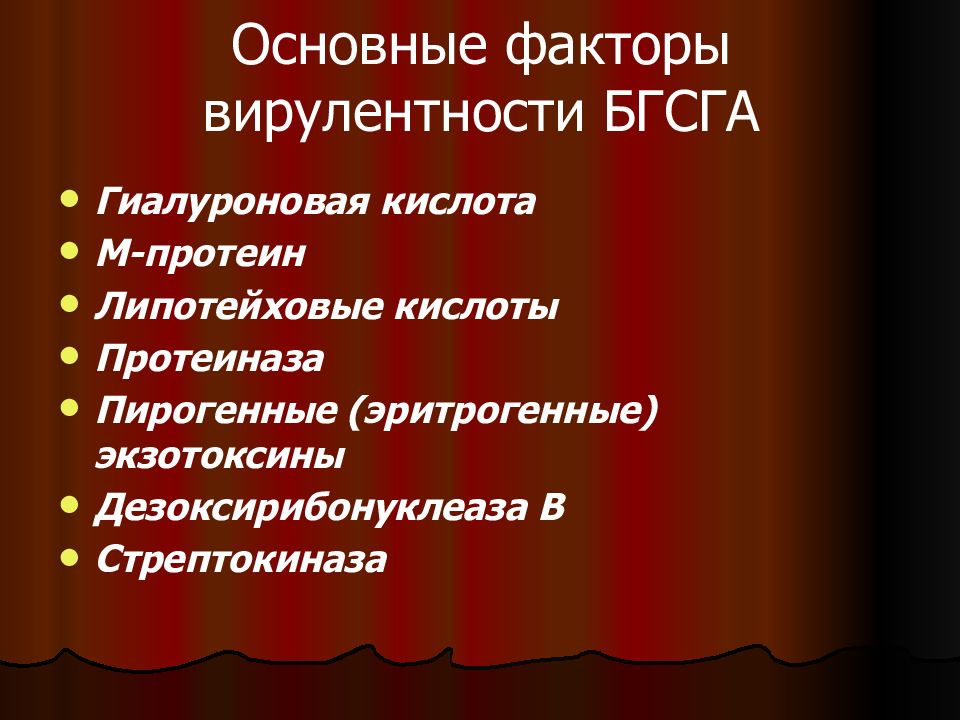

Слайд 10: Основные факторы вирулентности БГСГА

Гиалуроновая кислота М-протеин Липотейховые кислоты Протеиназа Пирогенные (эритрогенные) экзотоксины Дезоксирибонуклеаза В Стрептокиназа

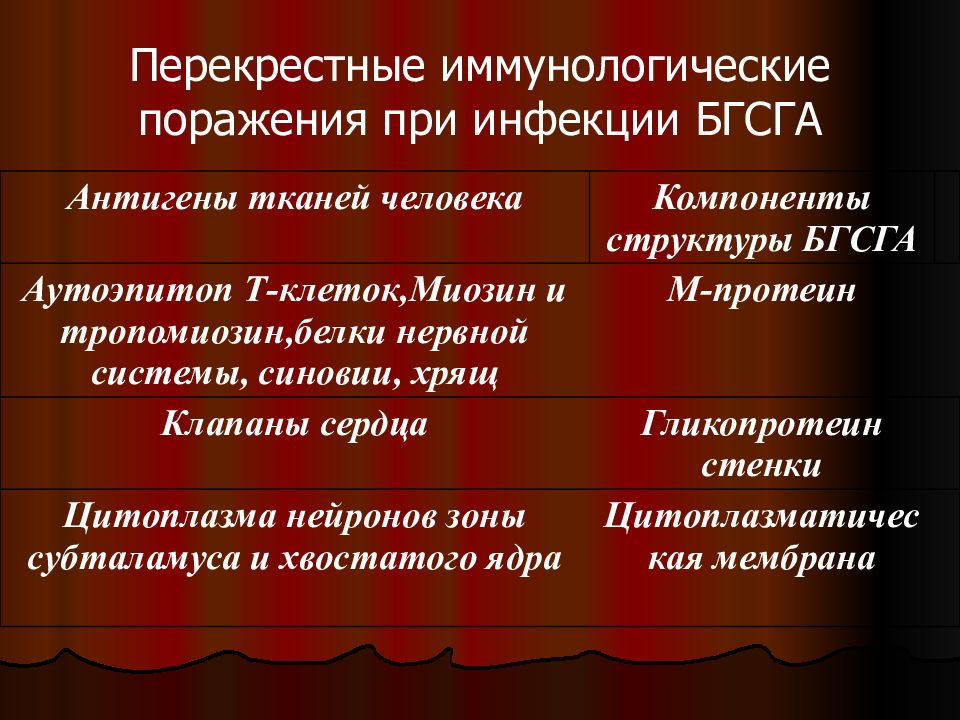

Слайд 11: Перекрестные иммунологические поражения при инфекции БГСГА

Антигены тканей человека Компоненты структуры БГСГА Аутоэпитоп Т-клеток,Миозин и тропомиозин,белки нервной системы, синовии, хрящ М-протеин Клапаны сердца Гликопротеин стенки Цитоплазма нейронов зоны субталамуса и хвостатого ядра Цитоплазматическая мембрана

Слайд 13: БГСГА

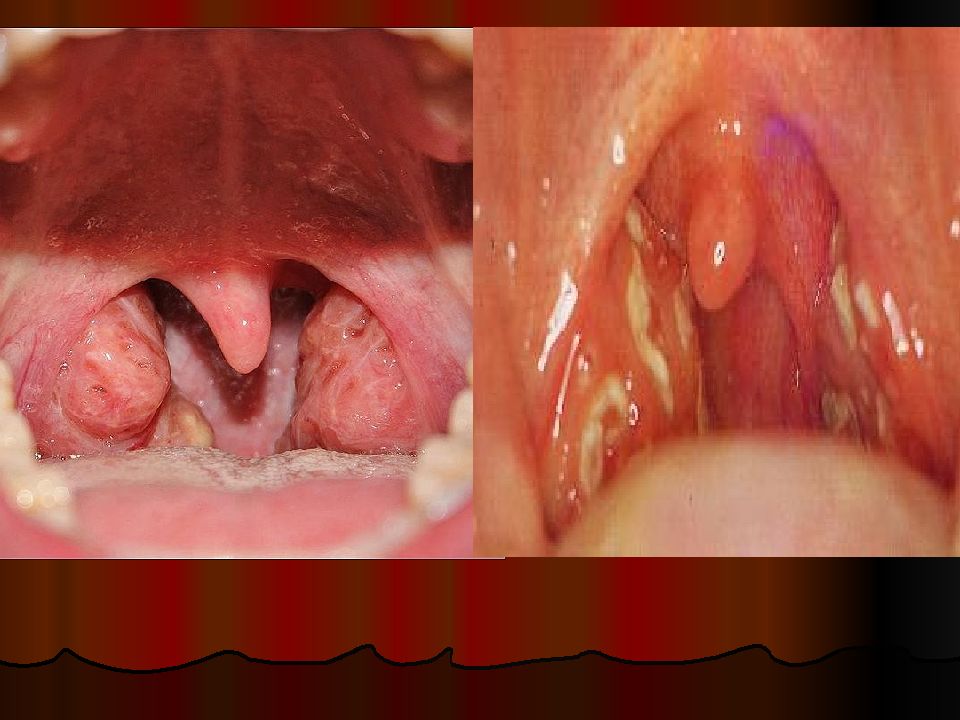

«ревматический диатез» или предрасположенность к ревматизму у 1—3% детей и взрослых, переносивших тонзиллиты и фарингиты, вызванные БГСГА.

Слайд 14: БГСГА

У детей старше 4-5 лет при повторных встречах со стрептококковой инфекцией на слизистой оболочке носоглотки появляются рецепторы для фиксации стрептококка. Длительное носительство

Слайд 15: антигены гистосовместимости HLA при ОРЛ

При острой ревматической лихорадке у детей– B 7, B 35, Cw 4. Для больных с недостаточностью митрального клапана характерно носительство HLA – A 2 и B 7; Для пациентов с недостаточностью аортального клапана – HLA – B 7. По механизмам развития ОРЛ является аутоиммунным заболеванием.

Слайд 16: Критерии стрептоаллергического диатеза

Возраст старше 4-х лет; Наличие хронического тонзиллита или других очагов хронической инфекции; Выделение из зева β-гемолитического стрептококка группы А; Повышение титра АСЛ-О (выше 125 ЕД); Наличие других очагов стрептококковой инфекции (стрептодермия, рожистое воспаление, фурункулез и др.); Длительный субфебрилитет; Отягощение наследственности по хроническому тонзиллиту и ревматизму; Наличие в HLA -системе антигенов В7, В35, С w 4.

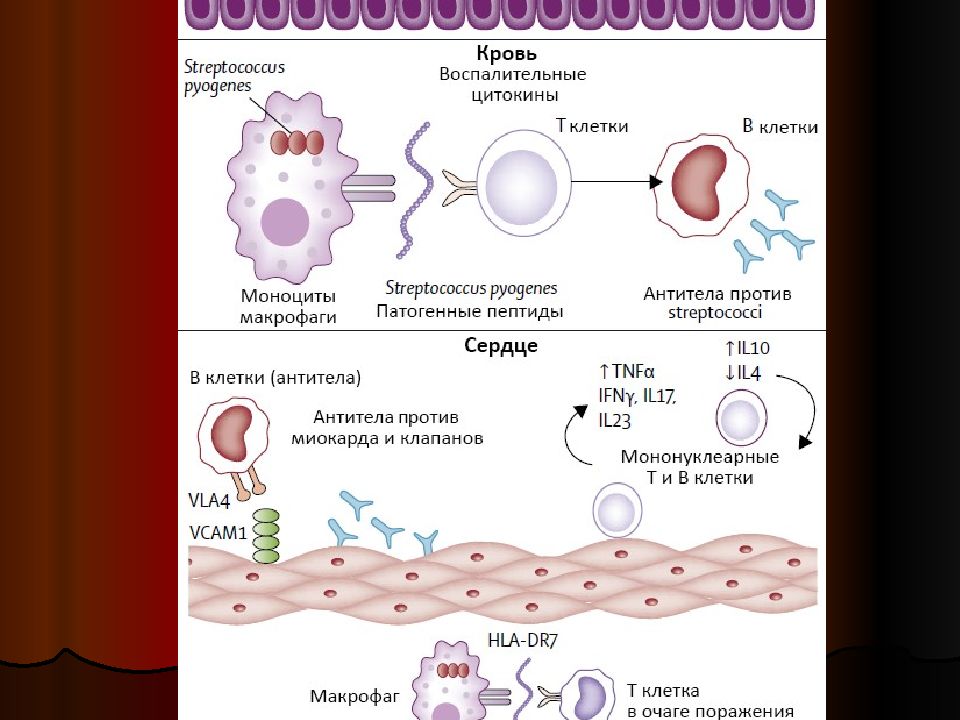

Слайд 18: Патогенез

стрептокиназа, эритрогенный токсин, гиалуроновая кислота, стрептолизин-О обладают высокой иммуногенностью и инициируют развитие тяжелых аутоиммунных реакций, вплоть до клинико-морфологических проявлений системного васкулита.

Слайд 19

Инициатором воспаления являются иммунные реакции, возникающие в результате перекрестного реагирования антител, направленных на компоненты и факторы стрептококка, с антигенами тканевых структур макроорганизма. При этом - основной «мишенью» аутоантител является миокард

Слайд 20: Патогенез

В ответ на стрептококковую инфекцию в организме развивается устойчивая гипериммунная реакция с продукцией антистрептококковых антител –антистрептолизина О (АСЛ-О), антистрепогиалуронидазы (АСГ) и др., ЦИК фиксируются на сосудах сердца (кардиальный васкулит) и его интерстиции.

Слайд 21: Патогенез

+ сосудисто-экссудативная фаза острого воспаления (лимфокины, кинины, факторы хемотаксиса)

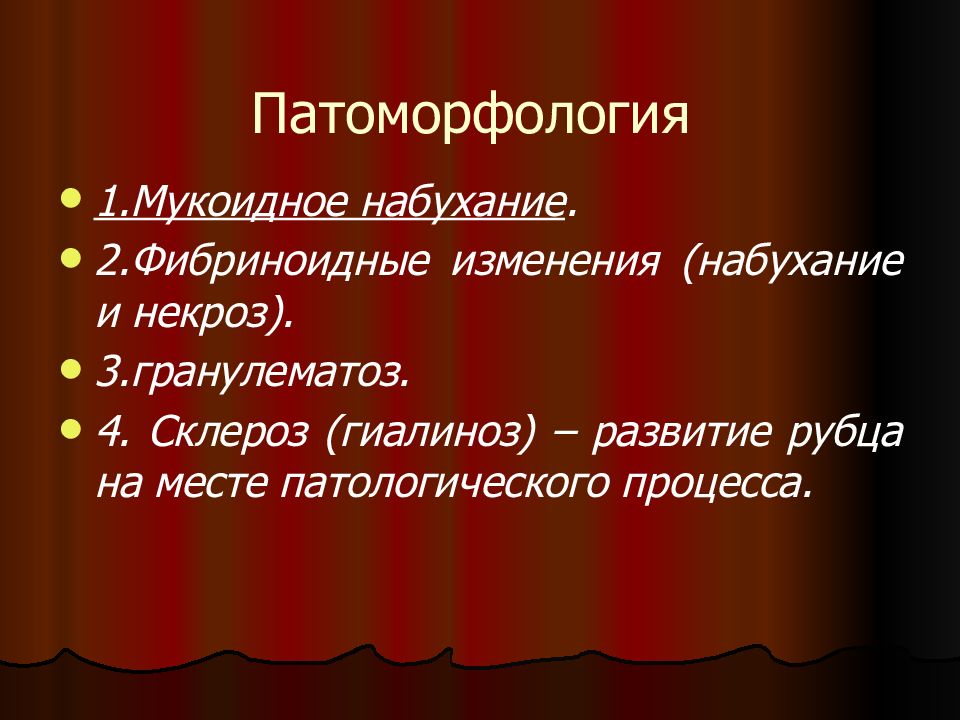

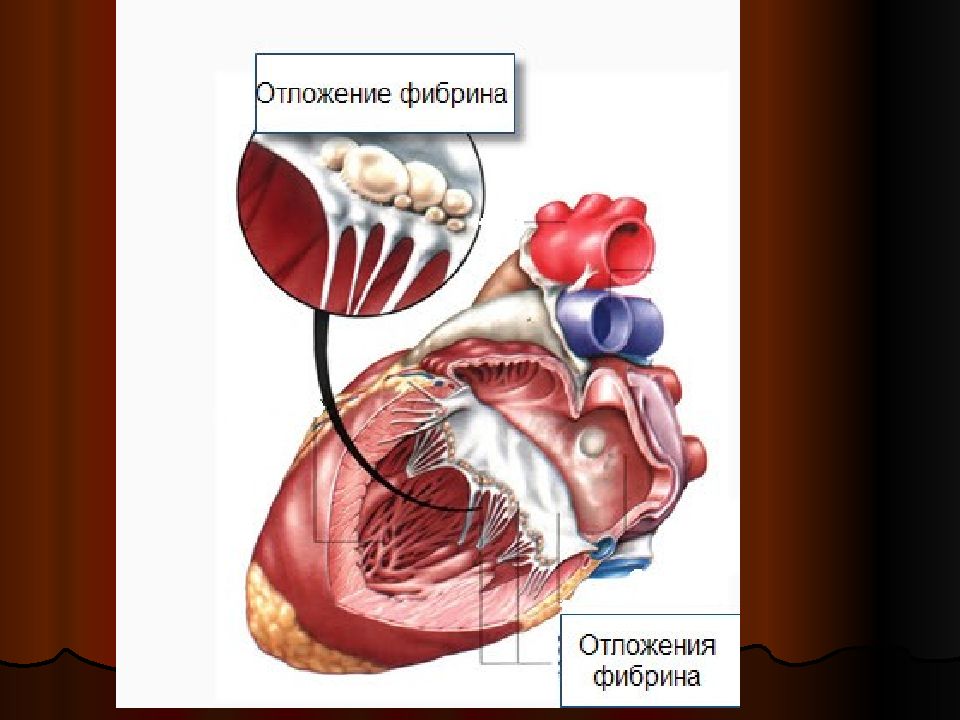

Слайд 22: Патоморфология

1.Мукоидное набухание. 2.Фибриноидные изменения (набухание и некроз). 3.гранулематоз. 4. Склероз (гиалиноз) – развитие рубца на месте патологического процесса.

Слайд 23: Классификация. (APP, 2003)

Клинические варианты Клинические проявления основные дополнительные Острая ревматическая лихорадка Повторная ревматическая лихорадка Кардит (вальвулит) Артрит Хорея Кольцевидная эритема Ревматические узелки Лихорадка Артралгии Абдоминальный синдром Серозиты

Слайд 24: Классификация. (APP, 2003

Исход Стадия НК КСВ* NYHA** Выздоровление Хроническая ревматическая болезнь сердца: без порока сердца *** порок сердца**** 0 I IIA II Б III 0 I II III IV

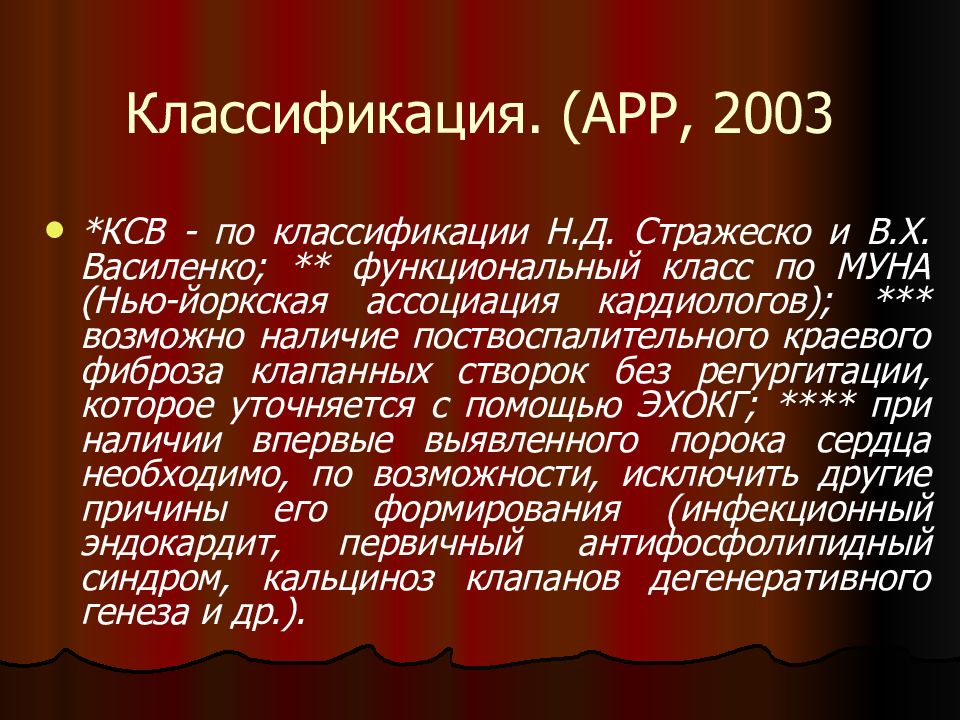

Слайд 25: Классификация. (APP, 2003

*КСВ - по классификации Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко; ** функциональный класс по МУНА (Нью-йоркская ассоциация кардиологов); *** возможно наличие поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок без регургитации, которое уточняется с помощью ЭХОКГ; **** при наличии впервые выявленного порока сердца необходимо, по возможности, исключить другие причины его формирования (инфекционный эндокардит, первичный антифосфолипидный синдром, кальциноз клапанов дегенеративного генеза и др.).

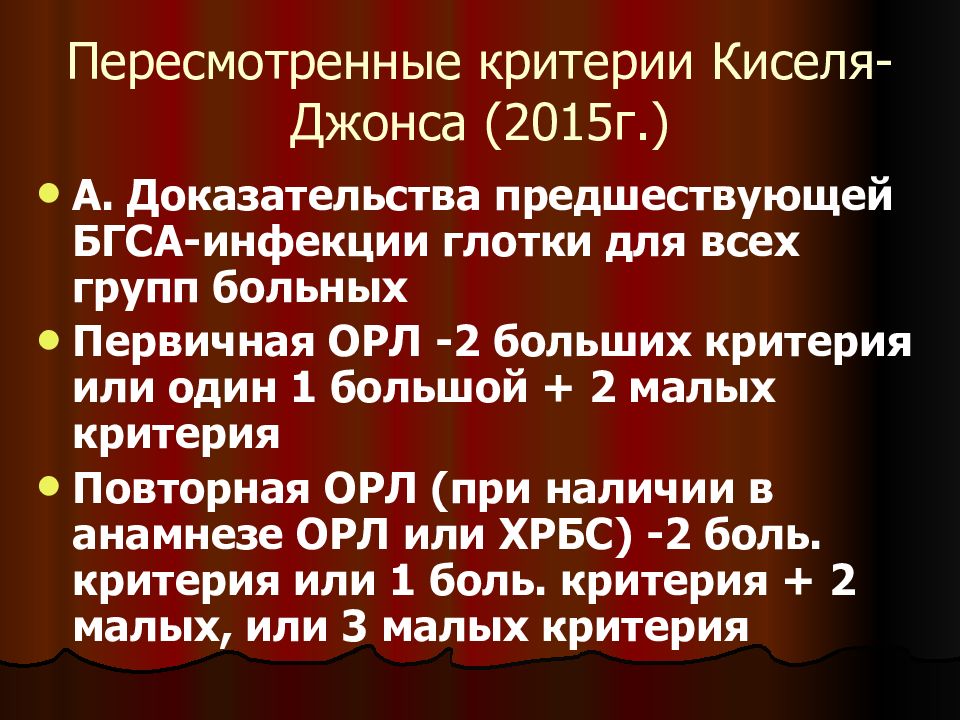

Слайд 26: Пересмотренные критерии Киселя-Джонса (2015г.)

А. Доказательства предшествующей БГСА-инфекции глотки для всех групп больных Первичная ОРЛ -2 больших критерия или один 1 большой + 2 малых критерия Повторная ОРЛ (при наличии в анамнезе ОРЛ или ХРБС) -2 боль. критерия или 1 боль. критерия + 2 малых, или 3 малых критерия

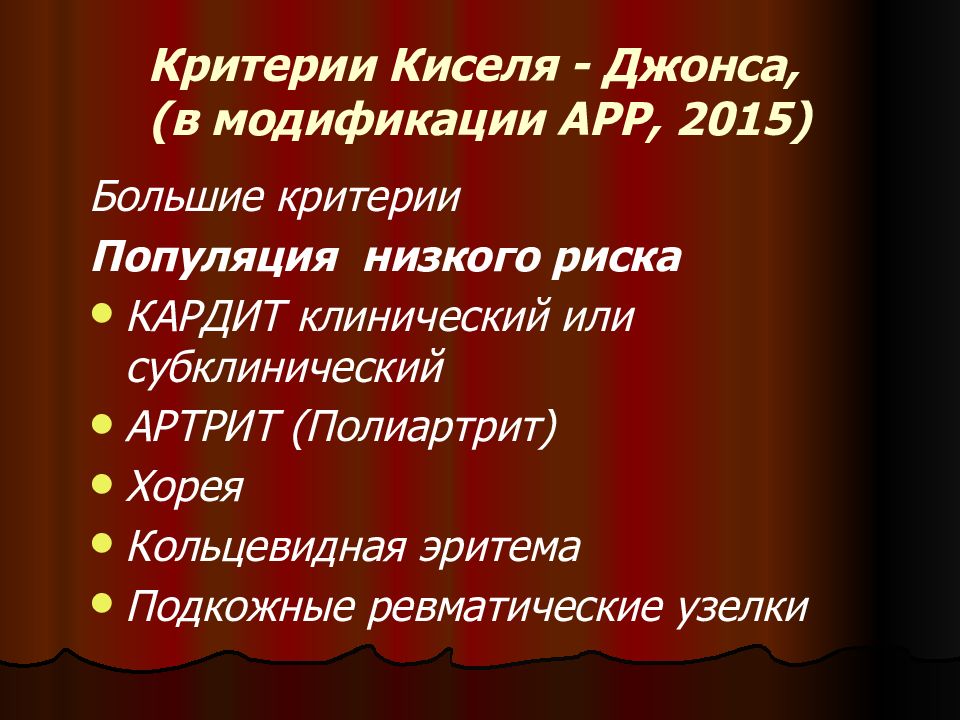

Слайд 27: Критерии Киселя - Джонса, (в модификации АРР, 2015)

Большие критерии Популяция низкого риска КАРДИТ клинический или субклинический АРТРИТ (Полиартрит) Хорея Кольцевидная эритема Подкожные ревматические узелки

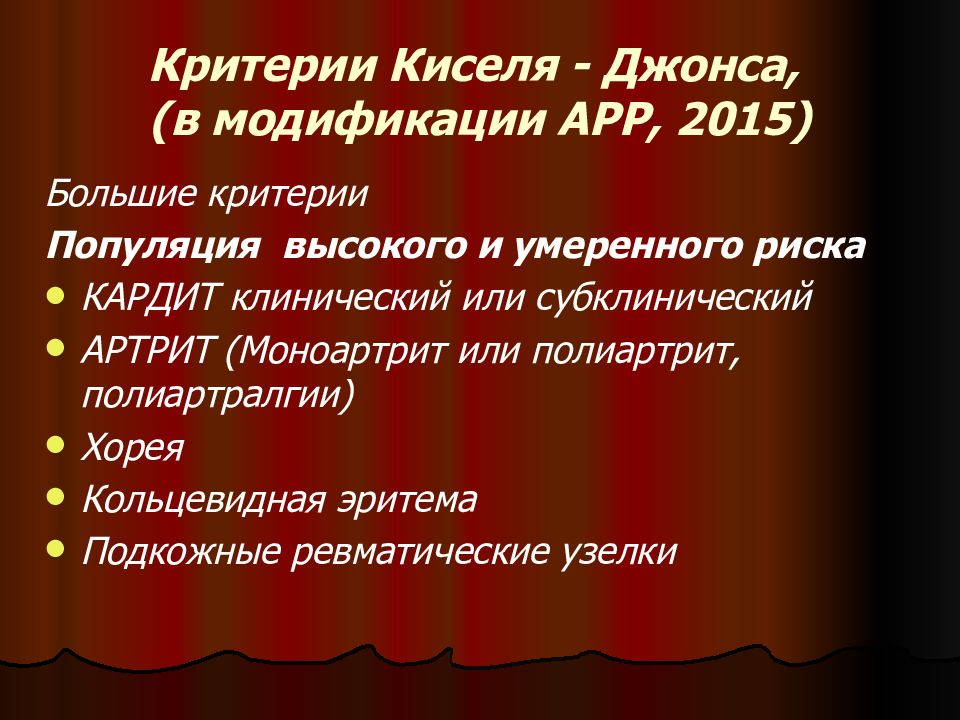

Слайд 28: Критерии Киселя - Джонса, (в модификации АРР, 2015)

Большие критерии Популяция высокого и умеренного риска КАРДИТ клинический или субклинический АРТРИТ (Моноартрит или полиартрит, полиартралгии) Хорея Кольцевидная эритема Подкожные ревматические узелки

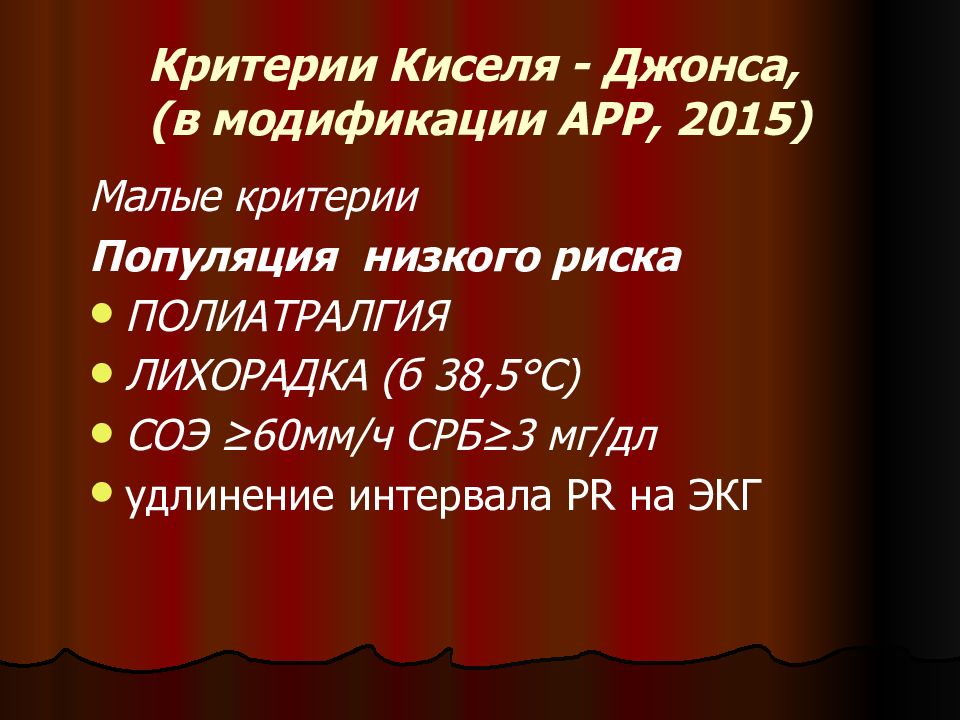

Слайд 29: Критерии Киселя - Джонса, (в модификации АРР, 2015)

Малые критерии Популяция низкого риска ПОЛИАТРАЛГИЯ ЛИХОРАДКА (б 38,5 ° С ) СОЭ ≥60мм/ч СРБ≥3 мг/дл удлинение интервала PR на ЭКГ

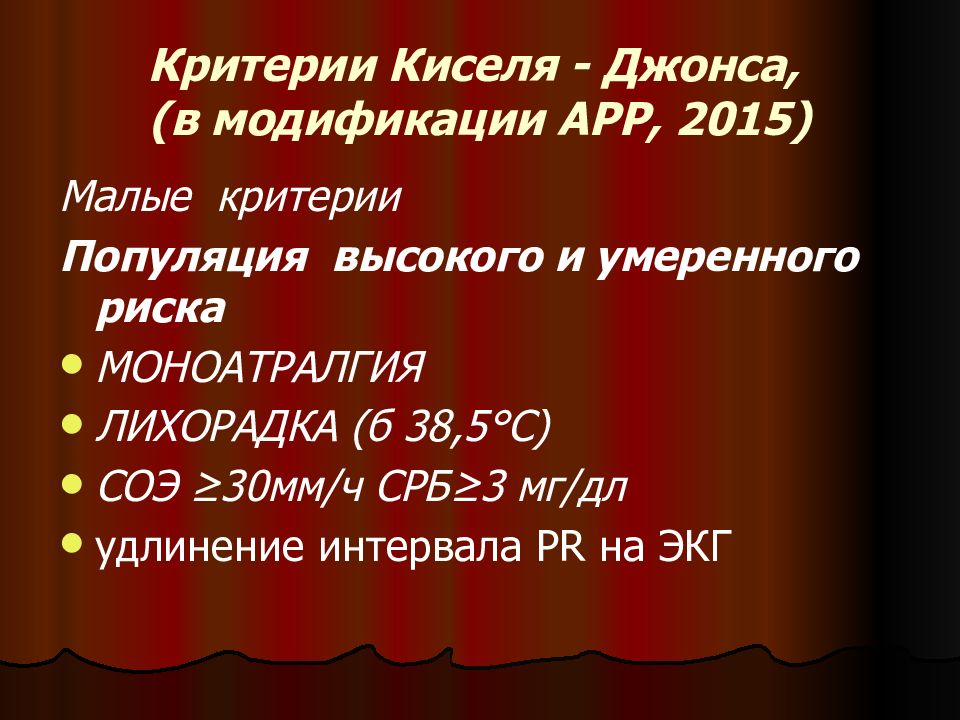

Слайд 30: Критерии Киселя - Джонса, (в модификации АРР, 2015)

Малые критерии Популяция высокого и умеренного риска МОНОАТРАЛГИЯ ЛИХОРАДКА (б 38,5 ° С ) СОЭ ≥30мм/ч СРБ≥3 мг/дл удлинение интервала PR на ЭКГ

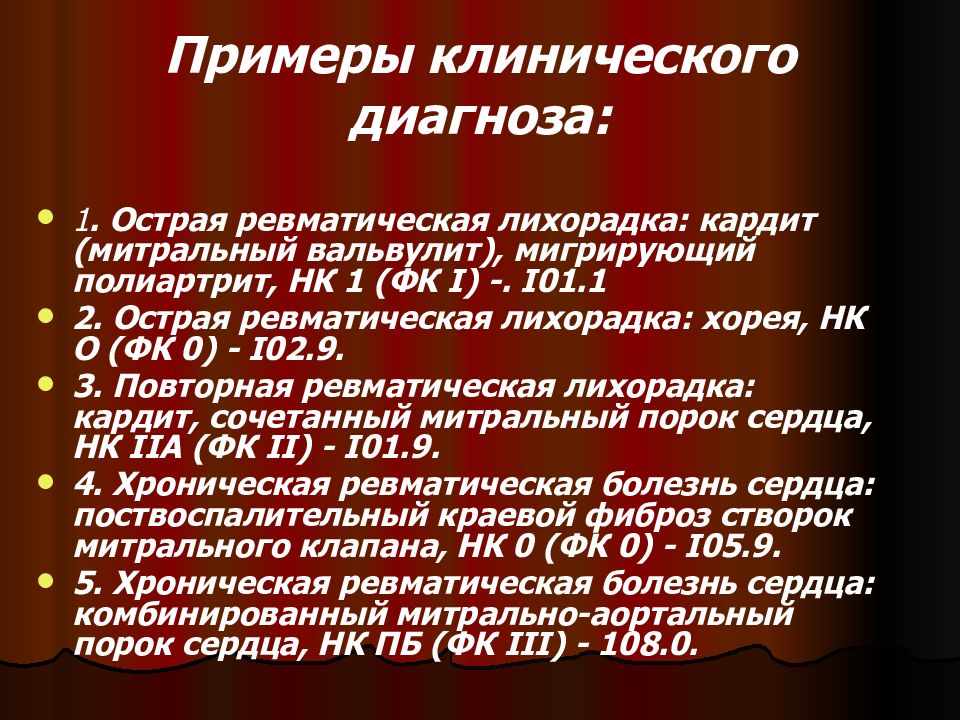

Слайд 31: Примеры клинического диагноза:

1. Острая ревматическая лихорадка: кардит (митральный вальвулит), мигрирующий полиартрит, НК 1 (ФК I) -. I01.1 2. Острая ревматическая лихорадка: хорея, НК О (ФК 0) - I02.9. 3. Повторная ревматическая лихорадка: кардит, сочетанный митральный порок сердца, НК IIA (ФК II) - I01.9. 4. Хроническая ревматическая болезнь сердца: поствоспалительный краевой фиброз створок митрального клапана, НК 0 (ФК 0) - I05.9. 5. Хроническая ревматическая болезнь сердца: комбинированный митрально-аортальный порок сердца, НК ПБ (ФК III) - 108.0.

Слайд 32: Клиника

многообразие клиники и вариабельность течения. 2-3 недели после перенесенной стрептококковой инфекции: суставной синдром, кардит и/или хорея.

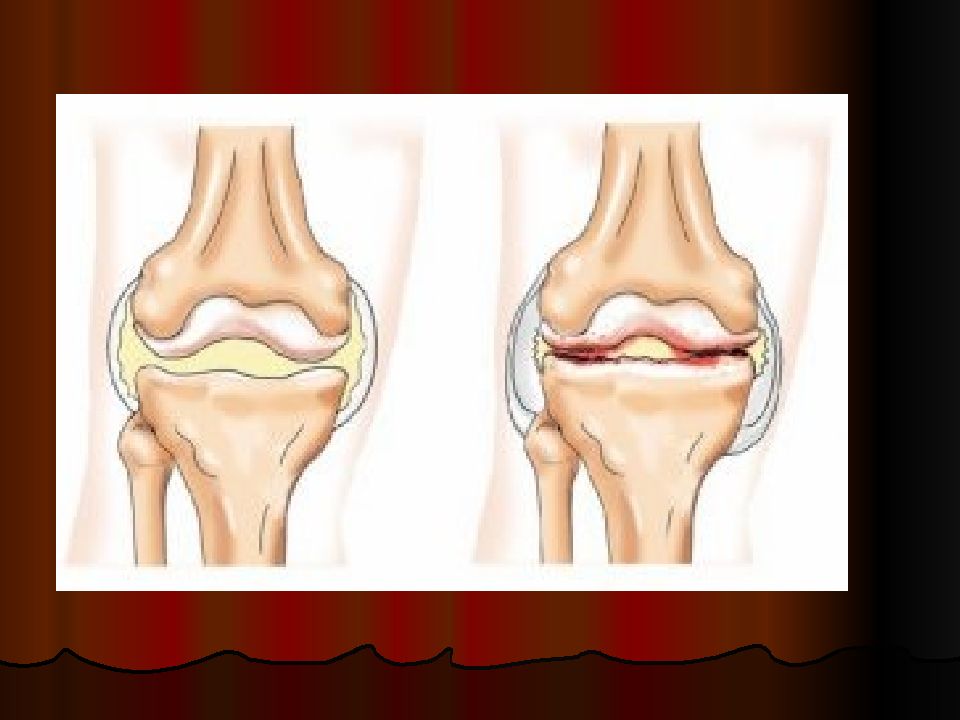

Слайд 35: Клиника

Ревматический полиартрит сопровождается повышением температуры тела. Поражаются средние, крупные суставы. множественность поражения, симметричность летучесть (опухание то одних, то других суставов), кратковременность, быстрое обратное развитие при лечении, доброкачественность (после регрессии суставных изменений не остается костных деформаций).

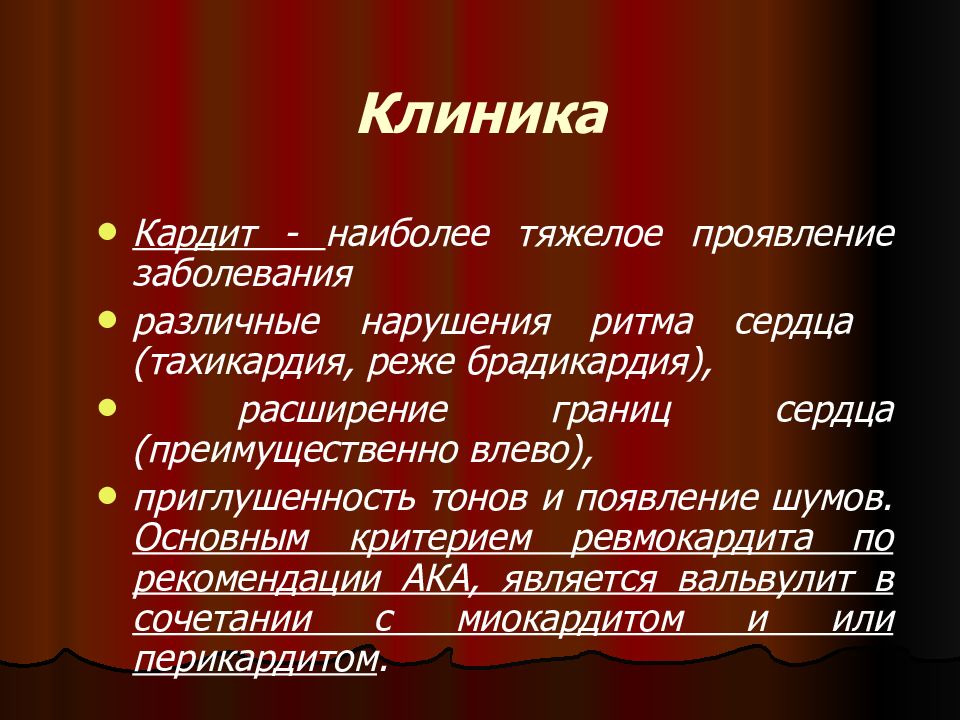

Слайд 37: Клиника

Кардит - наиболее тяжелое проявление заболевания различные нарушения ритма сердца (тахикардия, реже брадикардия), расширение границ сердца (преимущественно влево), приглушенность тонов и появление шумов. Основным критерием ревмокардита по рекомендации АКА, является вальвулит в сочетании с миокардитом и или перикардитом.

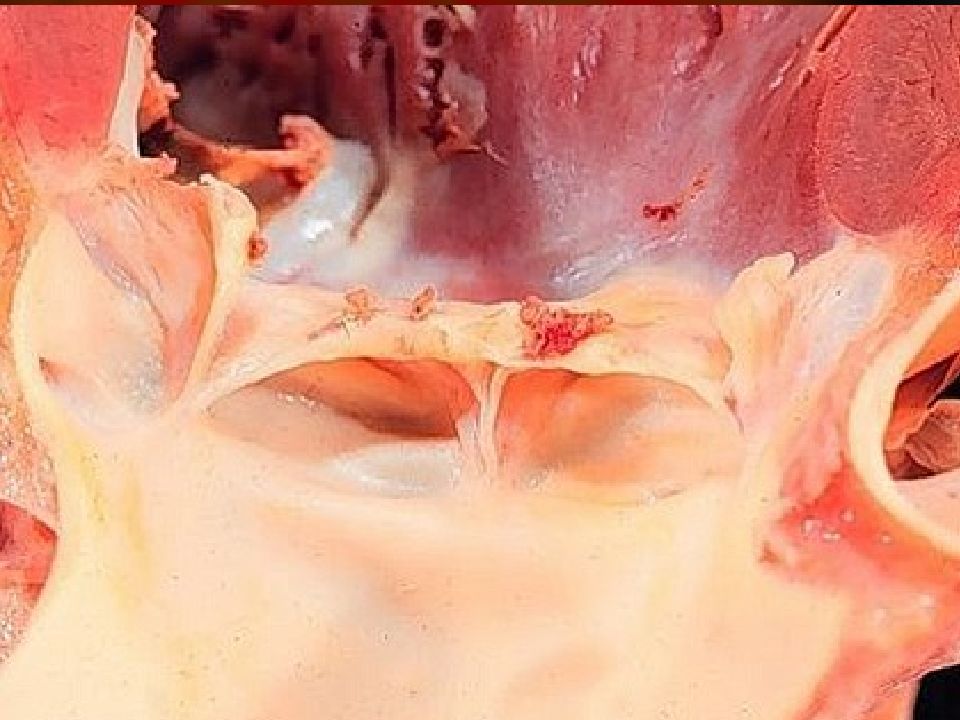

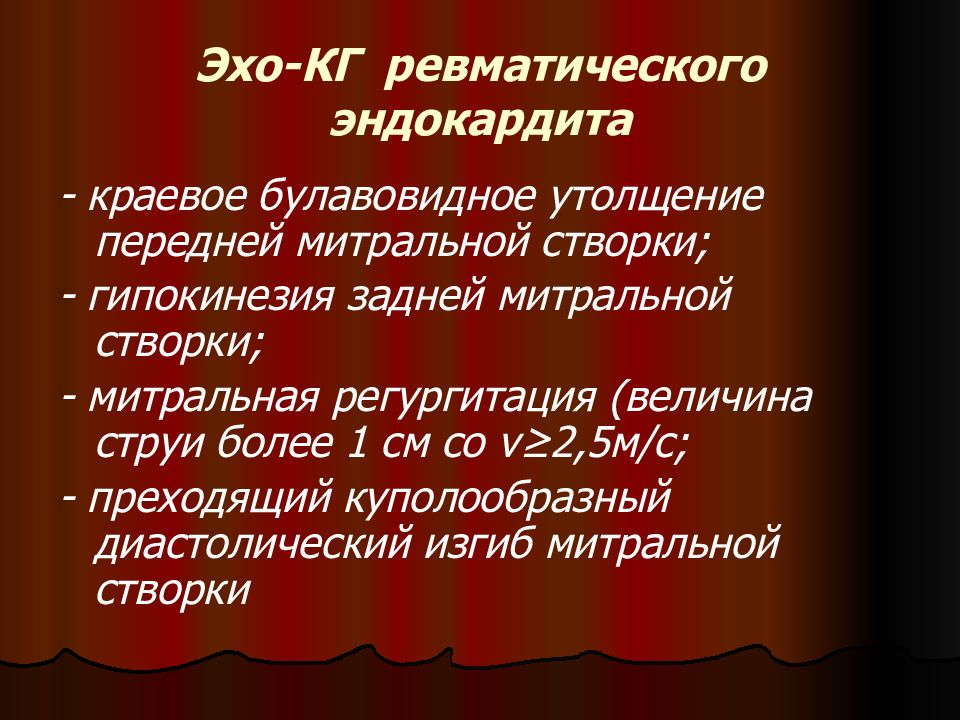

Слайд 41: Эхо-КГ ревматического эндокардита

- краевое булавовидное утолщение передней митральной створки; - гипокинезия задней митральной створки; - митральная регургитация (величина струи более 1 см со v ≥ 2,5м/с ; - преходящий куполообразный диастолический изгиб митральной створки

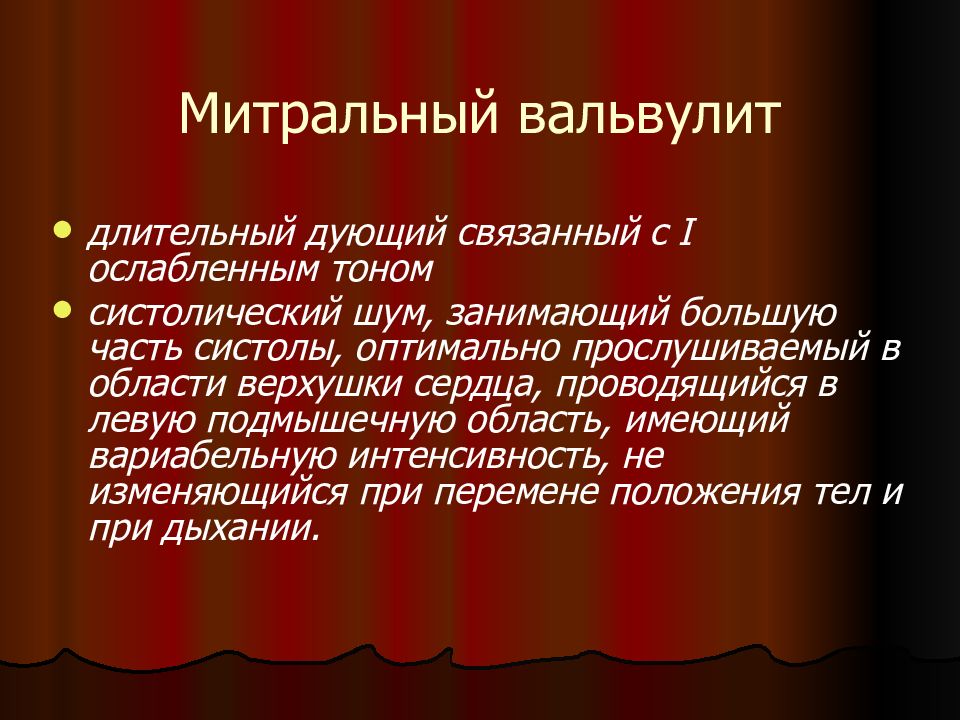

Слайд 42: Митральный вальвулит

длительный дующий связанный с I ослабленным тоном систолический шум, занимающий большую часть систолы, оптимально прослушиваемый в области верхушки сердца, проводящийся в левую подмышечную область, имеющий вариабельную интенсивность, не изменяющийся при перемене положения тел и при дыхании.

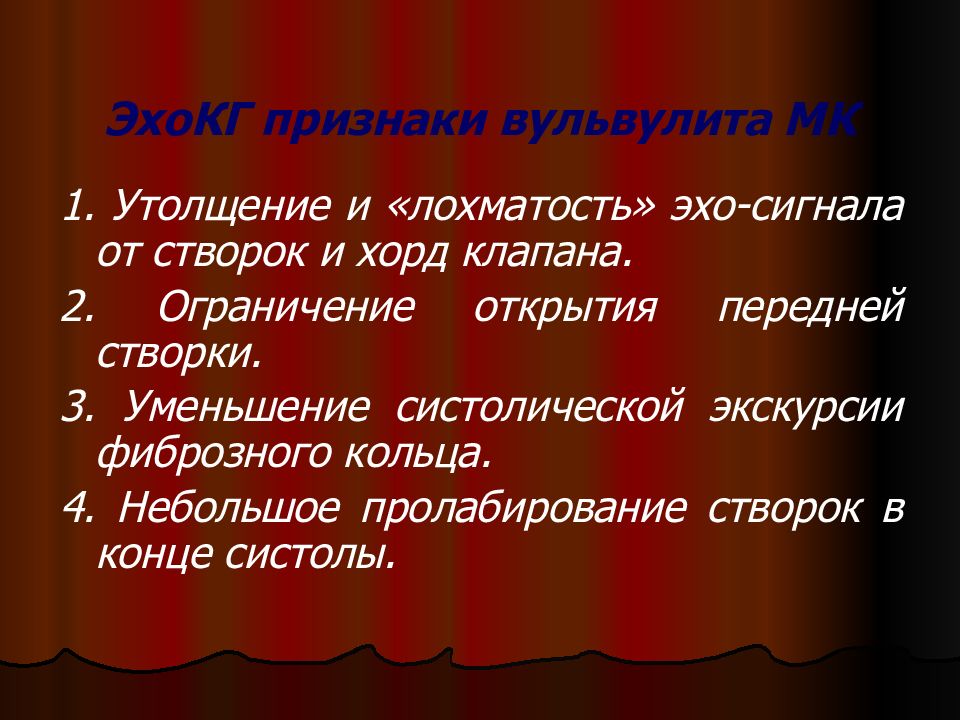

Слайд 43: ЭхоКГ признаки вульвулита МК

1. Утолщение и «лохматость» эхо-сигнала от створок и хорд клапана. 2. Ограничение открытия передней створки. 3. Уменьшение систолической экскурсии фиброзного кольца. 4. Небольшое пролабирование створок в конце систолы.

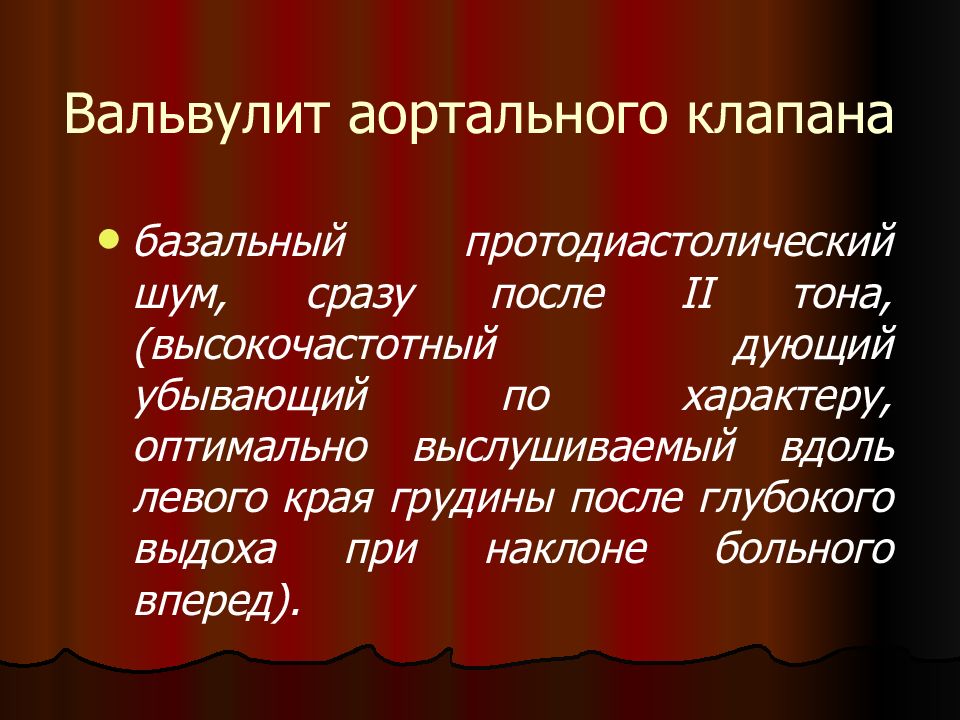

Слайд 45: Вальвулит аортального клапана

базальный протодиастолический шум, сразу после II тона, (высокочастотный дующий убывающий по характеру, оптимально выслушиваемый вдоль левого края грудины после глубокого выдоха при наклоне больного вперед).

Слайд 46: Эхо-КГ признаки вальвулита АоК

1. Ограниченное краевое утолщение аортальных клапанов 2. Преходящий пролапс створок 3. Аортальная регургитация

Слайд 47: Клиника

Аннулярная эритема встречается в 5—15% всех случаев. Эритема подтверждает наличие васкулита и высокую вероятность кардита на туловище, животе и внутренних поверхностях рук и бедер

Слайд 49: Клиника

Ревматические узелки - округлые плотные малоподвижные безболезненные образования различных размеров на разгибательной поверхности суставов, в области лодыжек ахилловых сухожилий, остистых отростков позвонков, затылочной области gallea aponeurotica с циклом обратного развития от 2 недель до 1 месяца.

Слайд 51: Клиника

малая хорея Малая хорея встречается в 10-15% случаев ОРЛ Начальные проявления : быстрота и порывистость движений, позже появляются подергивания мышц лица, рук. Ребенок гримасничает, становится неловким, роняет предметы, у него нарушается внимание, память, походка, почерк. триада симптомов: непроизвольные дистальные размашистые гиперкинезы; мышечная гипотония; расстройство координации движений

Слайд 52: Малая хорея

поведенческие реакции и психоэмоциональная сфера: дети становятся раздражительными, плаксивыми, неуживчивыми. т.д. Обратное развитие симптомов малой хореи обычно наступает через 1,5-3 месяца. Малая хорея может рецидивировать, и на её фоне часто формируется порок сердца.

Слайд 53: Повторная ревматическая лихорадка

тяжелое поражение сердца, формирование клапанных пороков, развитие затяжно-вялого и латентно прогрессирующего процесса в сердце.

Слайд 54: ДИАГНОСТИКА

ОРЛ с острым началом, выраженными признаками кардита и полиартрита постановка диагноза обычно не представляет больших затруднений. Труднее поставить при вялом или латентном течении заболевания

Слайд 55: ДИАГНОСТИКА

Минимальная программа для выявления ОРЛ: - измерение частоты пульса, дыхания, артериального давления. общий анализ крови. Общий анализ мочи. Анализ крови на СРП Анализ крови на сиаловые кислоты ЭКГ

Слайд 56: ДИАГНОСТИКА

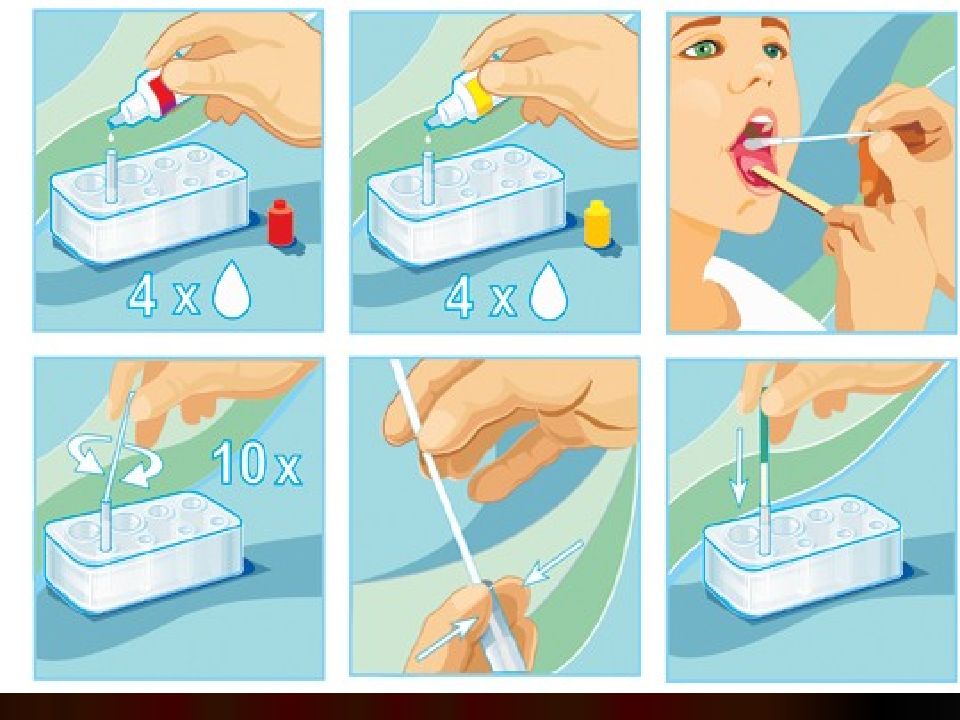

Максимальная: мазок из зева носа на - гемолитический стрептококк группы А. титр АСЛ-О и АСГ протеинограмма иммунограмма учет суточного диуреза ЭхоКГ Рентгенограмма сердца в трёх проекциях Осмотр стоматологом и ЛОР-врачом

Слайд 57: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ЮРА, реактивный артрит и др. Инфекционный эндокардит. ревмокардит и неревматические кардиты.

Слайд 58: ЛЕЧЕНИЕ

Лечение детей с ревматизмом должно быть ранним, комплексным, длительным (3-4 месяца), этапным (стационар, ревматологический санаторий, диспансерное наблюдение в поликлинике).

Слайд 59: ЛЕЧЕНИЕ

1 этап. Стационарное лечение – создание ребенку индивидуального лечебно-двигательного режима с занятием ЛФК; проведение этиопатогенетической, симптоматической терапии; санация очагов хронической стрептококковой инфекции.

Слайд 60: ЛЕЧЕНИЕ

постельный режим в среднем на 2-3 недели. Со 2-3 недели подобранный комплекс ЛФК. Питание - полноценное, белок 1г/кг массы, ограничение поваренной соли. При использовании диуретиков, КС дополнительно калий (изюм, курага, бананы, чернослив, печеный картофель) и липотропные вещества (нежирный творог, овсяная каша и др.). При НК – контроль за водно-солевым балансом

Слайд 61: ЛЕЧЕНИЕ

Этиотропная терапия направлена на эрадикацию БГСГА. Основным препаратом считается бензилпенициллин в суточной дозе 1,5 – 4 млн. ЕД у подростков и у детей –100-150 000 ЕД/кг в 4 раза в сутки парентерально на 10 дней с последующим переводом на дюрантные формы (бензатин бензилпенициллин).

Слайд 62: ЛЕЧЕНИЕ

При непереносимости Бензилпенициллина Цефалоспорины: Цефотаксим, цефазолин, цефаклор, цефоперазон При непереносимости бета-лактамных антибиотиков - Макролиды: эритромицин, сумамед, азитромицин, рокситромицин. и Линкозоаминовые антибиотики: линкомицин, клиндамицин.

Слайд 63: Патогенетическая терапия

при остром полисерозитах, выраженном кардите глюкокортикостероиды (ГКС) - преднизолон или метипред (0,7 - 0,8 мг/кг/день) в течение 2 нед 1 раз в день, до терапевт эффекта. При положительной динамике возможно начать снижение суточной дозы ГКС на 2,5 мг в неделю до 1,5-2 мес., затем перевести на прием НПВП.

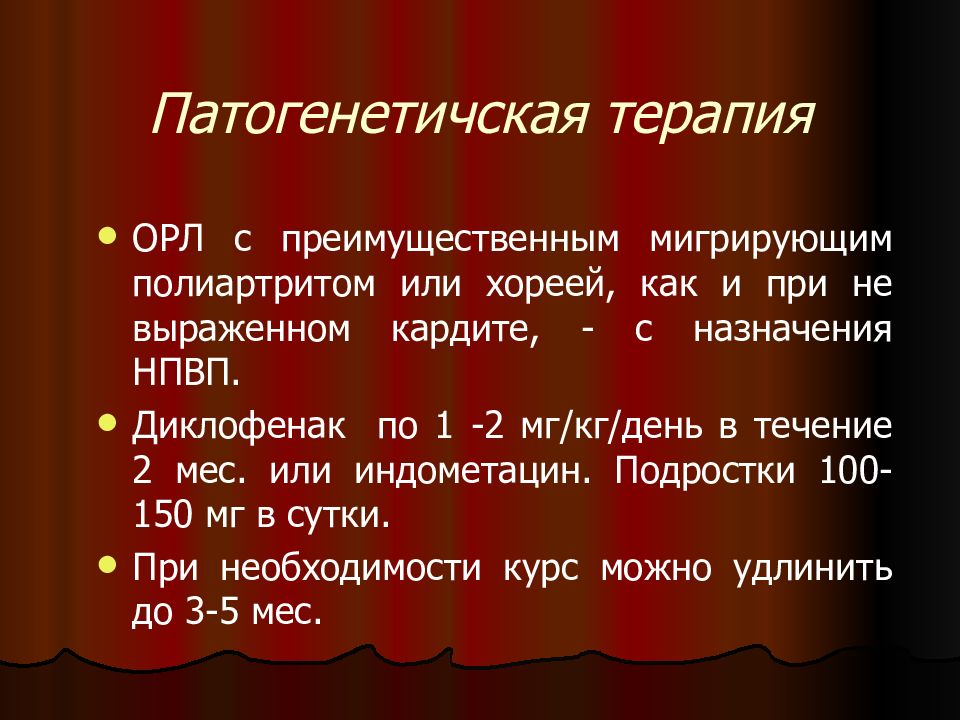

Слайд 64: Патогенетичская терапия

ОРЛ с преимущественным мигрирующим полиартритом или хореей, как и при не выраженном кардите, - с назначения НПВП. Диклофенак по 1 -2 мг/кг/день в течение 2 мес. или индометацин. Подростки 100-150 мг в сутки. При необходимости курс можно удлинить до 3-5 мес.

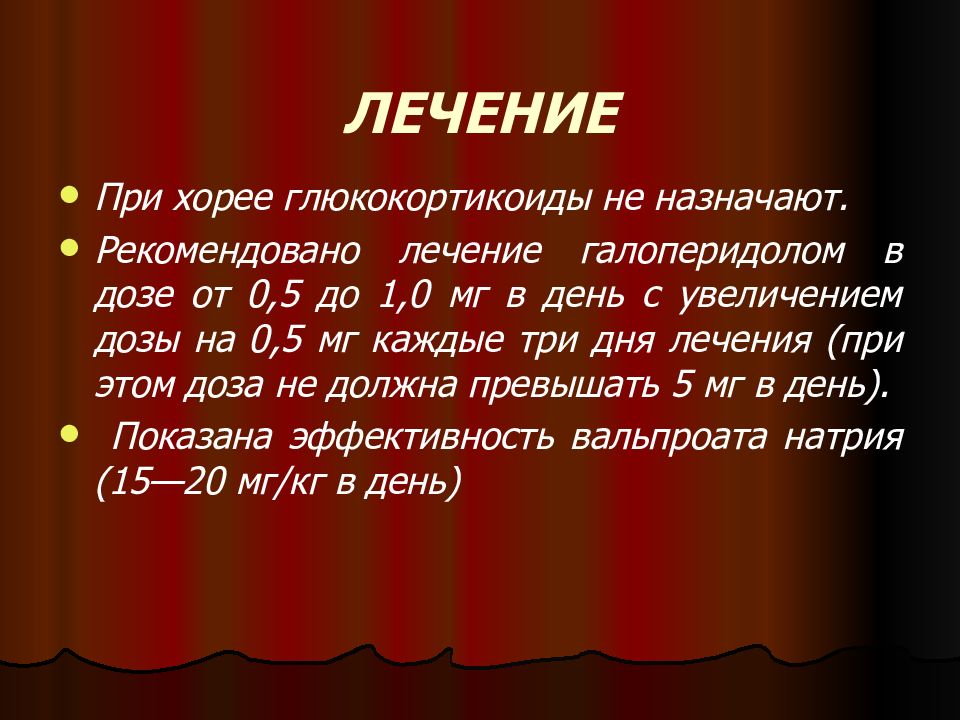

Слайд 65: ЛЕЧЕНИЕ

При хорее глюкокортикоиды не назначают. Рекомендовано лечение галоперидолом в дозе от 0,5 до 1,0 мг в день с увеличением дозы на 0,5 мг каждые три дня лечения (при этом доза не должна превышать 5 мг в день). Показана эффективность вальпроата натрия (15—20 мг/кг в день)

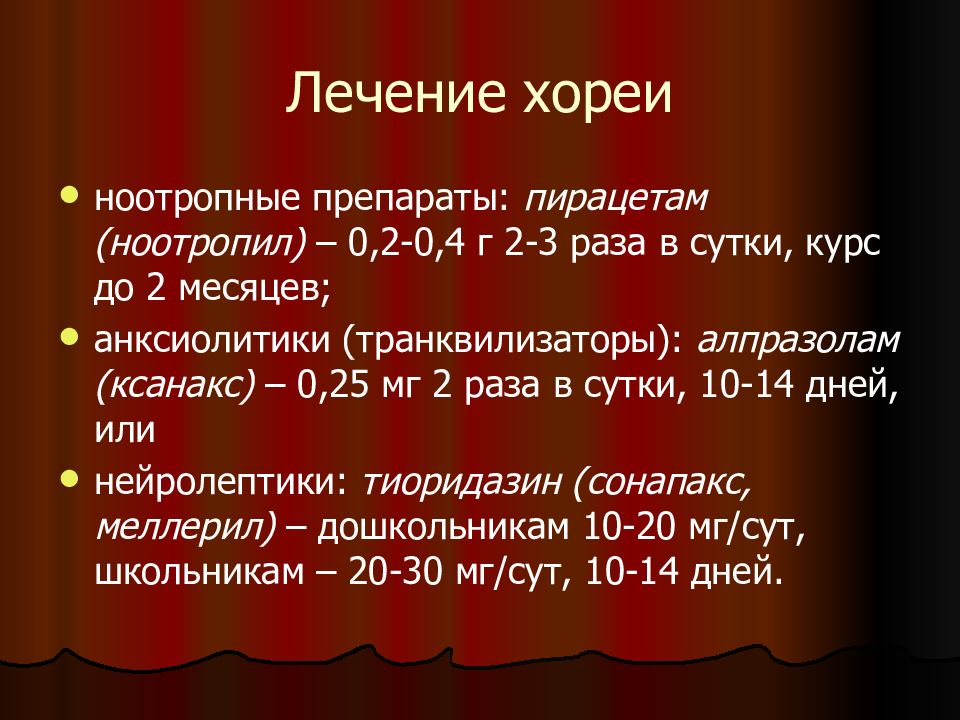

Слайд 66: Лечение хореи

ноотропные препараты: пирацетам (ноотропил) – 0,2-0,4 г 2-3 раза в сутки, курс до 2 месяцев; анксиолитики (транквилизаторы): алпразолам (ксанакс) – 0,25 мг 2 раза в сутки, 10-14 дней, или нейролептики: тиоридазин (сонапакс, меллерил) – дошкольникам 10-20 мг/сут, школьникам – 20-30 мг/сут, 10-14 дней.

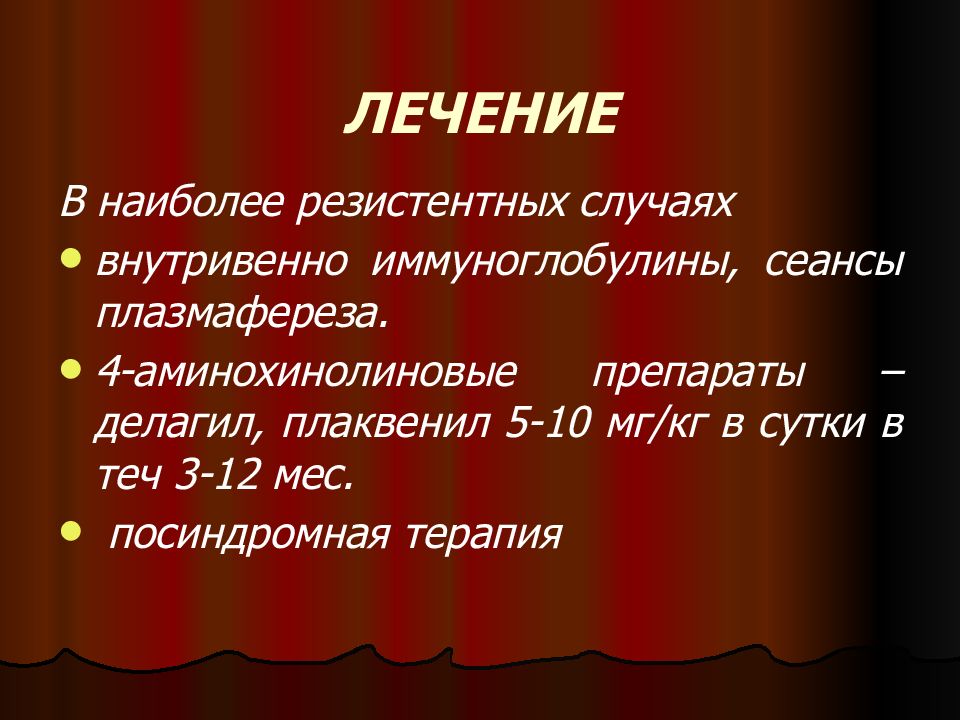

Слайд 67: ЛЕЧЕНИЕ

В наиболее резистентных случаях внутривенно иммуноглобулины, сеансы плазмафереза. 4-аминохинолиновые препараты – делагил, плаквенил 5-10 мг/кг в сутки в теч 3-12 мес. посиндромная терапия

Слайд 68: ЛЕЧЕНИЕ

Посиндромная терапия: Аспартат калия, магния – 3-6 таб в день Инозин 0,6-1,2г в сут – 1 мес Нандролон 1,0 мл в/м в неделю №10

Слайд 69: ЛЕЧЕНИЕ

II этап. Предусматривает продолжение воостановительной терапии в условиях детского ревматологического санатория. Задачи этого этапа: достижение полной ремиссии процесса; восстановление функциональной способности сердечно-сосудистой системы, ЛФК, закаливание; продолжение санации хронического стрептококкового очага воспаления (хронического тонзиллита, синусита, аденоидита, фарингита). бициллинотерапия. Длительность пребывания в санатории – от 1,5-3 месяцев.

Слайд 70: ЛЕЧЕНИЕ

III этап. диспансерное наблюдение и дальнейшая противорецидивная терапия в условиях поликлиники по месту жительства

Слайд 71: ПРОФИЛАКТИКА

Острый БГСА тонзиллит постельный режим в/м 1 раз бензатинпенициллин масса менее 25 кг 600 000, более 25кг -1,2 млн ед Внутрь 10 дней – амоксициллин, цефадроксил, феноксиметилпенициллин Альтернатива - макролиды, клиндамицин, линкомицин контрольный анализ крови. Реконвалесцент должен в течение месяца находиться под наблюдением участкового педиатра.

Слайд 72: Первичная профилактика

Рецидивирующий БГСА тонзиллит Внутрь 10 дней – Амоксициллин/клавуланат Цефуроксим аксетил Альтернатива- Клиндамицин Линкомицин

Слайд 77: Вторичная профилактика

1) рациональное и продолжительное лечение детей с ОРЛ до полной ликвидации признаков активности процесса; 2) раннее выявление и рациональное лечение острых и хронических стрептококковых заболеваний; 3) повышение защитных сил организма путем проведения рационального щадяще-тренирующего режима закаливания, ЛФК; 4) предупреждение рецидивов.

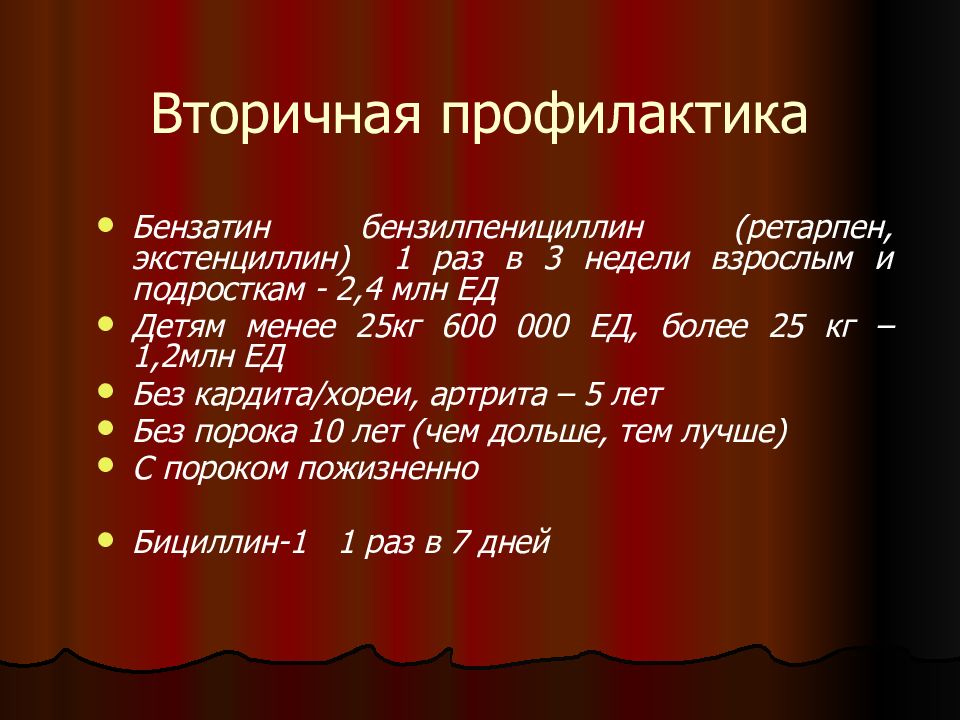

Слайд 78: Вторичная профилактика

Бензатин бензилпенициллин (ретарпен, экстенциллин) 1 раз в 3 недели взрослым и подросткам - 2,4 млн ЕД Детям менее 25кг 600 000 ЕД, более 25 кг – 1,2млн ЕД Без кардита/хореи, артрита – 5 лет Без порока 10 лет (чем дольше, тем лучше) С пороком пожизненно Бициллин-1 1 раз в 7 дней

Слайд 79: Вторичная профилактика при пороках сердца

+ за 1 час до разных медицинских манипуляций - амоксициллин50 мг/кг

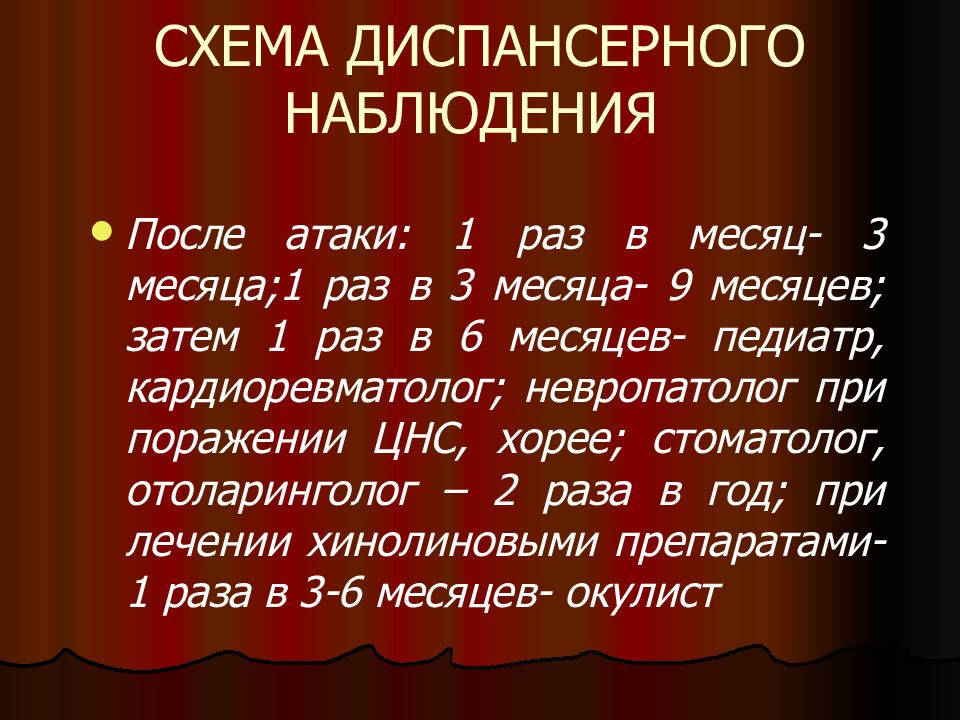

Слайд 80: СХЕМА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

После атаки: 1 раз в месяц- 3 месяца;1 раз в 3 месяца- 9 месяцев; затем 1 раз в 6 месяцев- педиатр, кардиоревматолог; невропатолог при поражении ЦНС, хорее; стоматолог, отоларинголог – 2 раза в год; при лечении хинолиновыми препаратами- 1 раза в 3-6 месяцев- окулист

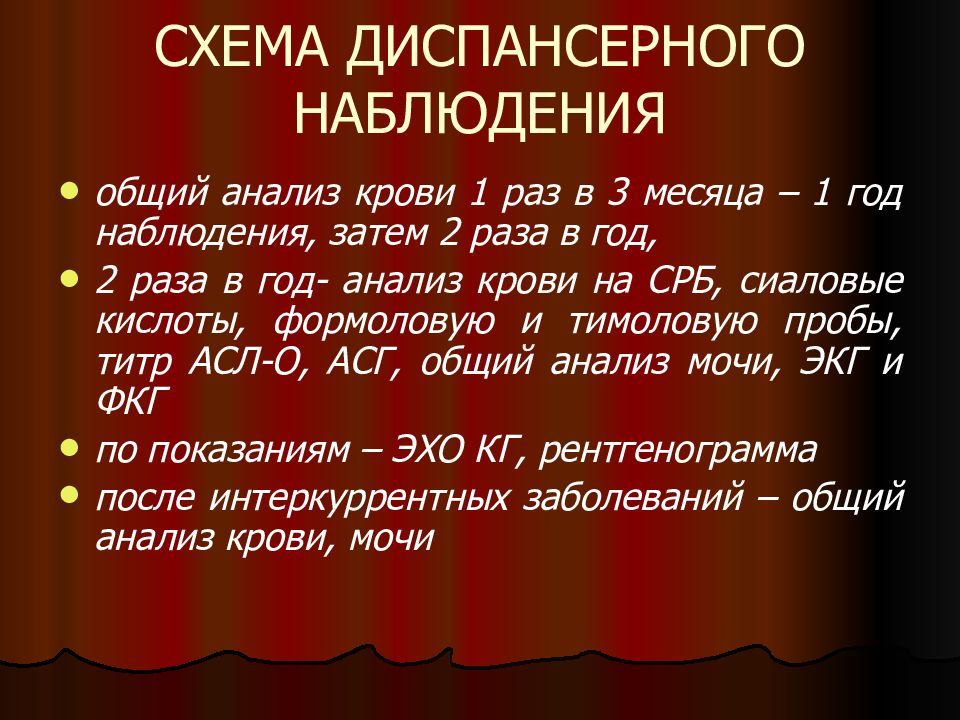

Слайд 81: СХЕМА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

общий анализ крови 1 раз в 3 месяца – 1 год наблюдения, затем 2 раза в год, 2 раза в год- анализ крови на СРБ, сиаловые кислоты, формоловую и тимоловую пробы, титр АСЛ-О, АСГ, общий анализ мочи, ЭКГ и ФКГ по показаниям – ЭХО КГ, рентгенограмма после интеркуррентных заболеваний – общий анализ крови, мочи

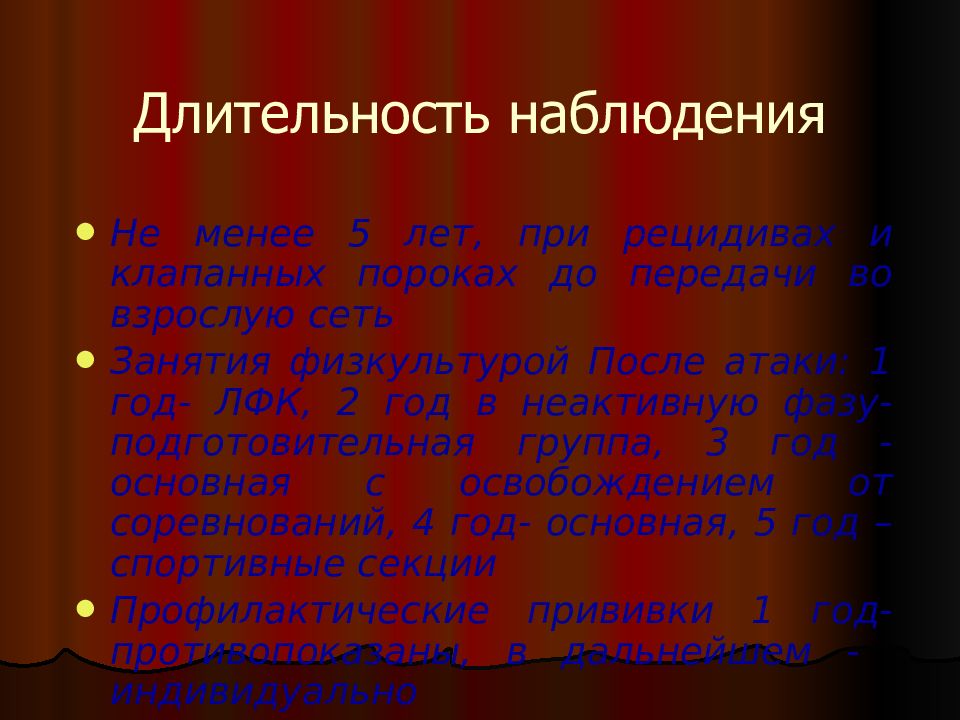

Последний слайд презентации: Острая ревматическая лихорадка: Длительность наблюдения

Не менее 5 лет, при рецидивах и клапанных пороках до передачи во взрослую сеть Занятия физкультурой После атаки: 1 год- ЛФК, 2 год в неактивную фазу- подготовительная группа, 3 год - основная с освобождением от соревнований, 4 год- основная, 5 год – спортивные секции Профилактические прививки 1 год- противопоказаны, в дальнейшем - индивидуально