Слайд 2: Введение: Загадочный мир аскомицетов

Грибы — царство эукариотических одноклеточных и многоклеточных гетеротрофных организмов. Общая характеристика грибов: Строение : тело гриба состоит из нитей — гифов, которые многократно переплетаются друг с другом, в результате чего образуется мицелий, или грибница. Рост гриба ничем не ограничен, только размером самого субстрата. Питание : грибы являются гетеротрофами, то есть питаются готовыми органическими веществами. Дыхание : дышат кислородом. Размножение : возможно вегетативное, бесполое и половое размножение.

Слайд 3

Отличие грибов от растений : Питание : растения — автотрофы, то есть сами делают для себя органические вещества из неорганических (углекислого газа и воды) в процессе фотосинтеза. Животные и грибы — гетеротрофы, то есть готовые органические вещества получают с пищей. Рост или передвижение : животные способны передвигаться, растут только до начала размножения. Растения и грибы не передвигаются, зато неограниченно растут в течение всей жизни. Строение клетки : клеточная стенка у животных отсутствует, у растений она из целлюлозы (клетчатки), а у грибов — из хитина. Запасной углевод : у растений — крахмал, а у животных и грибов — гликоген. Отличие грибов от животных: Способ питания : и для животных, и для грибов характерен гетеротрофный тип питания — поглощение готовых органических веществ. Продукт обмена веществ : как и у животных, конечным продуктом обмена веществ у грибов является мочевина. Хитин : в состав клеточной стенки грибов входит хитин, который образует наружный скелет членистоногих. Запасное питательное вещество : запасным питательным веществом грибов и животных является гликоген. Пластиды : в клетках грибов, как и животных, отсутствуют пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты — они встречаются только в клетках растений.

Слайд 4: Представление отдела Аскомикота (Сумчатые грибы)

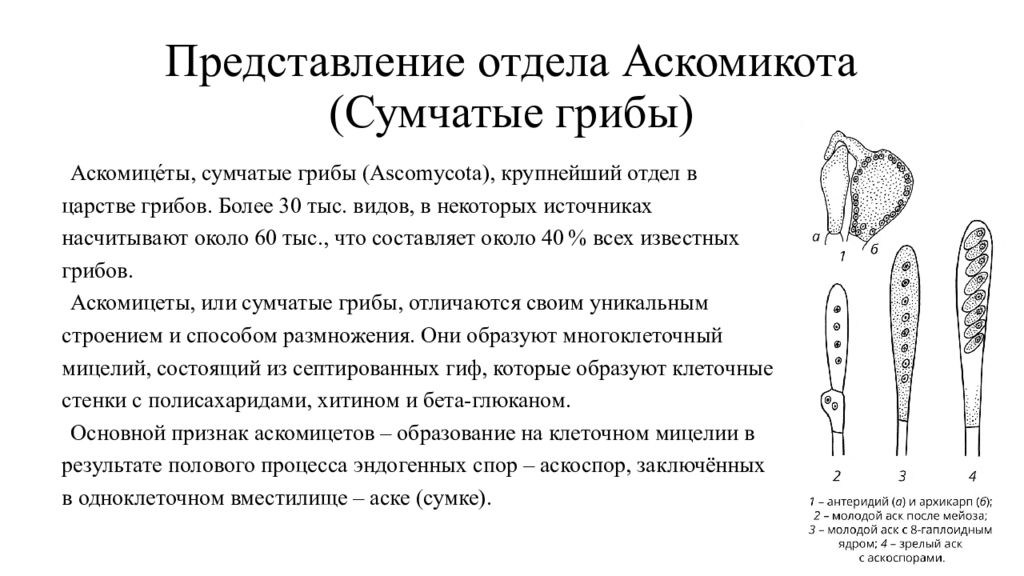

Аскомице́ты, сумчатые грибы ( Ascomycota ), крупнейший отдел в царстве грибов. Более 30 тыс. видов, в некоторых источниках насчитывают около 60 тыс., что составляет около 40 % всех известных грибов. Аскомицеты, или сумчатые грибы, отличаются своим уникальным строением и способом размножения. Они образуют многоклеточный мицелий, состоящий из септированных гиф, которые образуют клеточные стенки с полисахаридами, хитином и бета- глюканом. Основной признак аскомицетов – образование на клеточном мицелии в результате полового процесса эндогенных спор – аскоспор, заключённых в одноклеточном вместилище – аске (сумке).

Слайд 5: Разнообразие форм и размеров

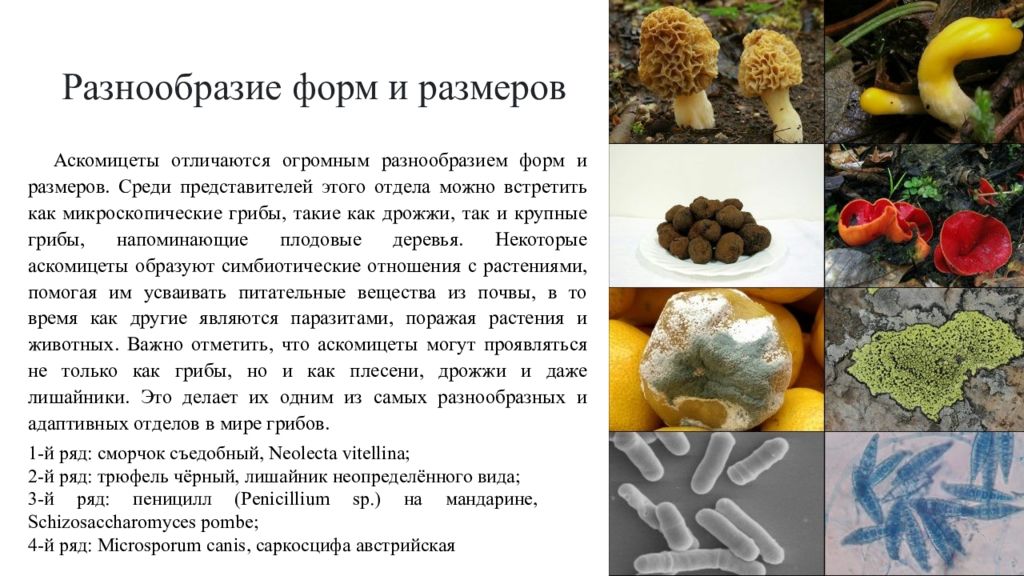

Аскомицеты отличаются огромным разнообразием форм и размеров. Среди представителей этого отдела можно встретить как микроскопические грибы, такие как дрожжи, так и крупные грибы, напоминающие плодовые деревья. Некоторые аскомицеты образуют симбиотические отношения с растениями, помогая им усваивать питательные вещества из почвы, в то время как другие являются паразитами, поражая растения и животных. Важно отметить, что аскомицеты могут проявляться не только как грибы, но и как плесени, дрожжи и даже лишайники. Это делает их одним из самых разнообразных и адаптивных отделов в мире грибов. 1-й ряд: сморчок съедобный, Neolecta vitellina; 2- й ряд: трюфель чёрный, лишайник неопределённого вида; 3-й ряд: пеницилл ( Penicillium sp.) на мандарине, Schizosaccharomyces pombe; 4- й ряд: Microsporum canis, саркосцифа австрийская

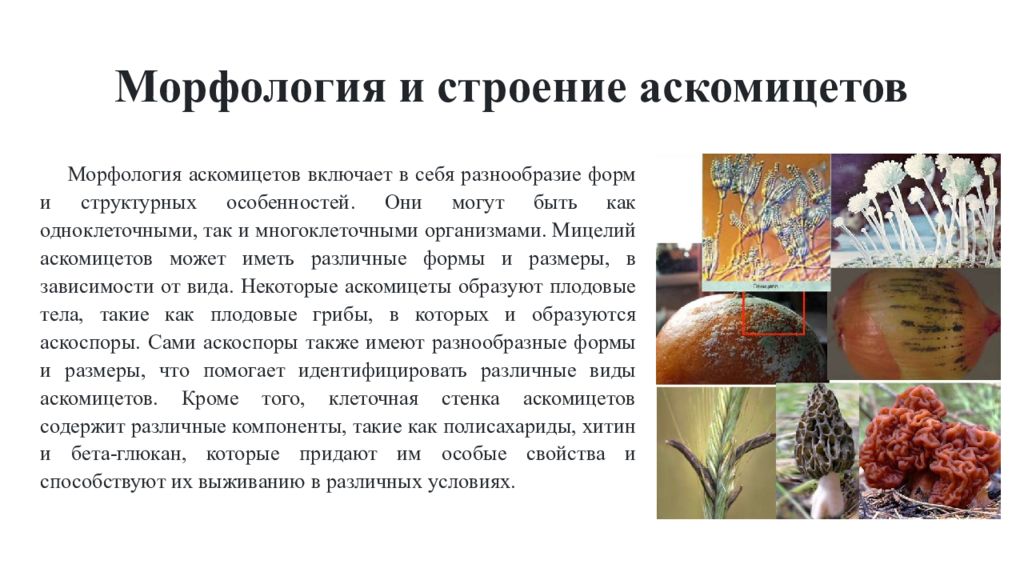

Слайд 6: Морфология и строение аскомицетов

Морфология аскомицетов включает в себя разнообразие форм и структурных особенностей. Они могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными организмами. Мицелий аскомицетов может иметь различные формы и размеры, в зависимости от вида. Некоторые аскомицеты образуют плодовые тела, такие как плодовые грибы, в которых и образуются аскоспоры. Сами аскоспоры также имеют разнообразные формы и размеры, что помогает идентифицировать различные виды аскомицетов. Кроме того, клеточная стенка аскомицетов содержит различные компоненты, такие как полисахариды, хитин и бета- глюкан, которые придают им особые свойства и способствуют их выживанию в различных условиях.

Слайд 7: Вегетативное тело аскомицетов

Вегетативное тело аскомицетов — разветвленный гаплоидный мицелий, состоящий из многоядерных или одноядерных клеток. В отличие от зигомицетов перегородки (септы) в мицелии аскомицетов образуются упорядоченно, синхронно с делением ядер. Развитие септ происходит от стенок гифы к центру, напоминая сужение диафрагмы в объективе фотоаппарата. В центре септы остается пора, через которую происходит движение цитоплазмы с со скоростью от 1—2 до 25—40 см/ч. Некоторые органеллы клетки, даже ядра, могут мигрировать через поры. Наличие пор в септах играет существенную роль в переносе питательных веществ по гифам в зону роста.

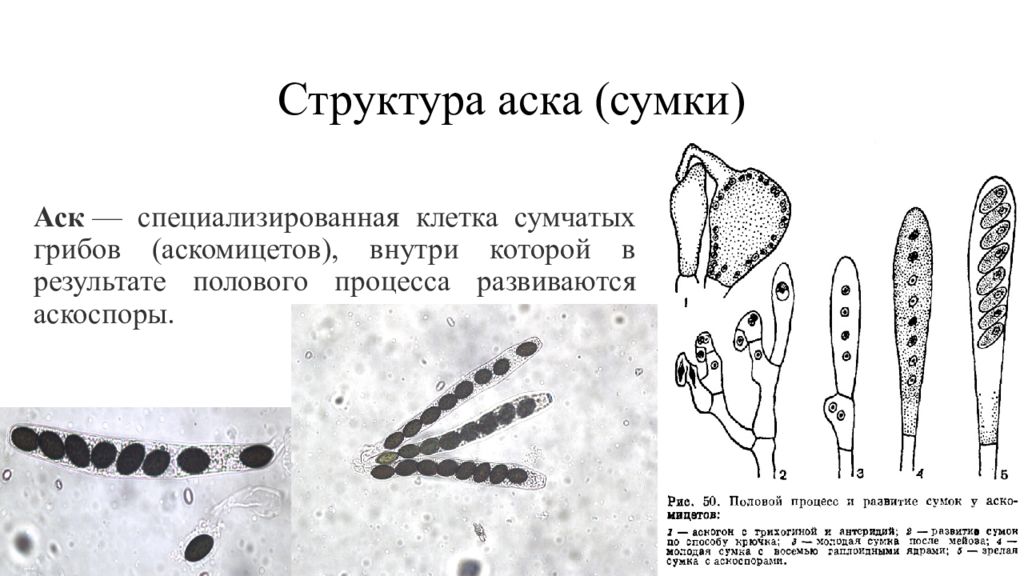

Слайд 8: Структура аска (сумки)

Аск — специализированная клетка сумчатых грибов (аскомицетов), внутри которой в результате полового процесса развиваются аскоспоры.

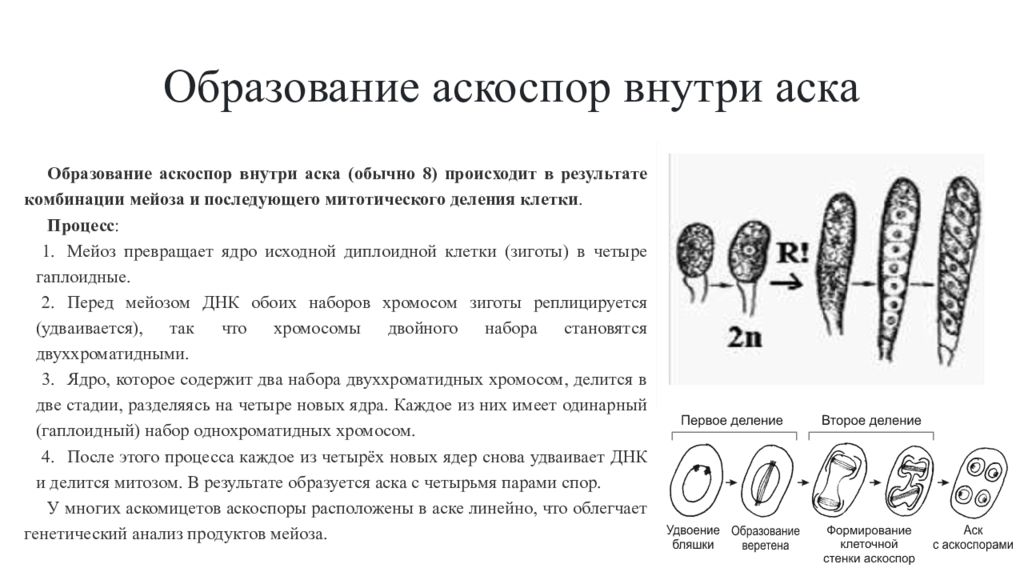

Слайд 9: Образование аскоспор внутри аска

Образование аскоспор внутри аска (обычно 8) происходит в результате комбинации мейоза и последующего митотического деления клетки. Процесс : Мейоз превращает ядро исходной диплоидной клетки (зиготы) в четыре гаплоидные. Перед мейозом ДНК обоих наборов хромосом зиготы реплицируется (удваивается), так что хромосомы двойного набора становятся двуххроматидными. Ядро, которое содержит два набора двуххроматидных хромосом, делится в две стадии, разделяясь на четыре новых ядра. Каждое из них имеет одинарный (гаплоидный) набор однохроматидных хромосом. После этого процесса каждое из четырёх новых ядер снова удваивает ДНК и делится митозом. В результате образуется аска с четырьмя парами спор. У многих аскомицетов аскоспоры расположены в аске линейно, что облегчает генетический анализ продуктов мейоза.

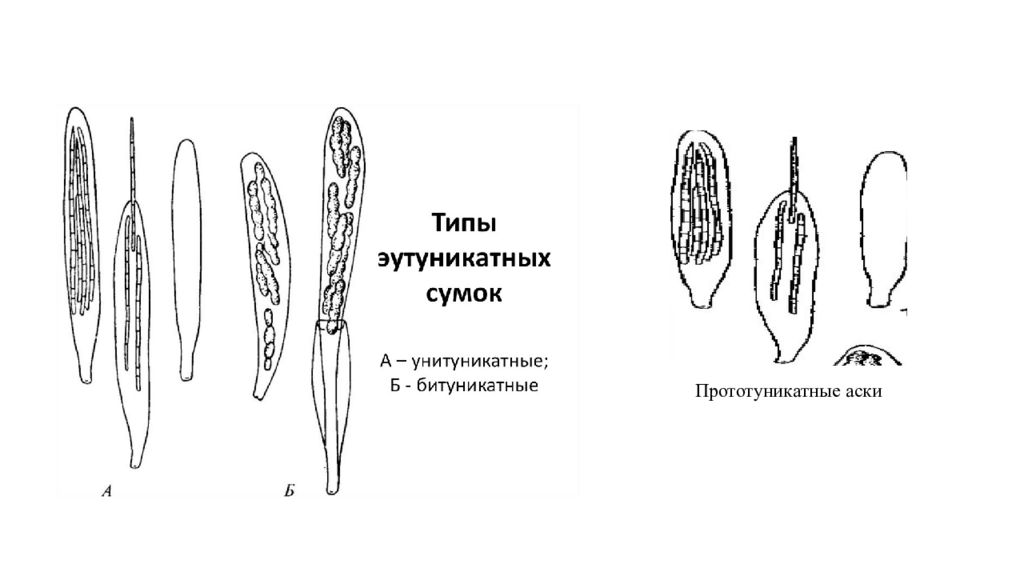

Слайд 10: Различные типы аска : унитуникатные, битуникатные и прототуникатные

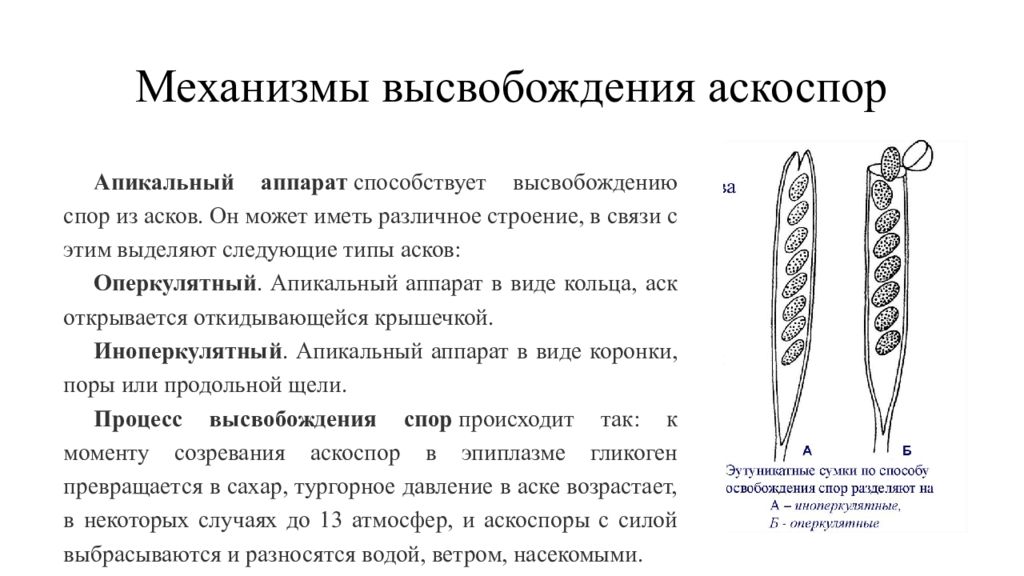

Структура аска включает два основных типа: Прототуникатные аски. Имеют тонкую, не разделённую на слои оболочку, которая расплывается при созревании аскоспор, и они высвобождаются пассивно. Эутуникатные аски. Обладают более плотной, слоистой оболочкой, снабжённой специализированным апикальным аппаратом для вскрывания, и аскоспоры отбрасываются активно. Среди эутуникатных асков имеются унитуникатные, слои оболочки которых срастаются и вскрываются одновременно, и битуникатные, чья оболочка состоит из двух последовательно вскрывающихся слоёв. Также выделяют апикальный аппарат — специализированную утолщённую часть оболочки эутуникатного аска, расположенную на вершине и участвующую в активном отбрасывании аскоспор. В зависимости от строения апикального аппарата выделяют оперкулятный (апикальный аппарат в виде кольца, аск открывается откидывающейся крышечкой) и иноперкулятный (апикальный аппарат в виде коронки, поры или продольной щели).

Слайд 12: Механизмы высвобождения аскоспор

Апикальный аппарат способствует высвобождению спор из асков. Он может иметь различное строение, в связи с этим выделяют следующие типы асков : Оперкулятный. Апикальный аппарат в виде кольца, аск открывается откидывающейся крышечкой. Иноперкулятный. Апикальный аппарат в виде коронки, поры или продольной щели. Процесс высвобождения спор происходит так: к моменту созревания аскоспор в эпиплазме гликоген превращается в сахар, тургорное давление в аске возрастает, в некоторых случаях до 13 атмосфер, и аскоспоры с силой выбрасываются и разносятся водой, ветром, насекомыми.

Слайд 13: Плодовые тела ( аскокарпы )

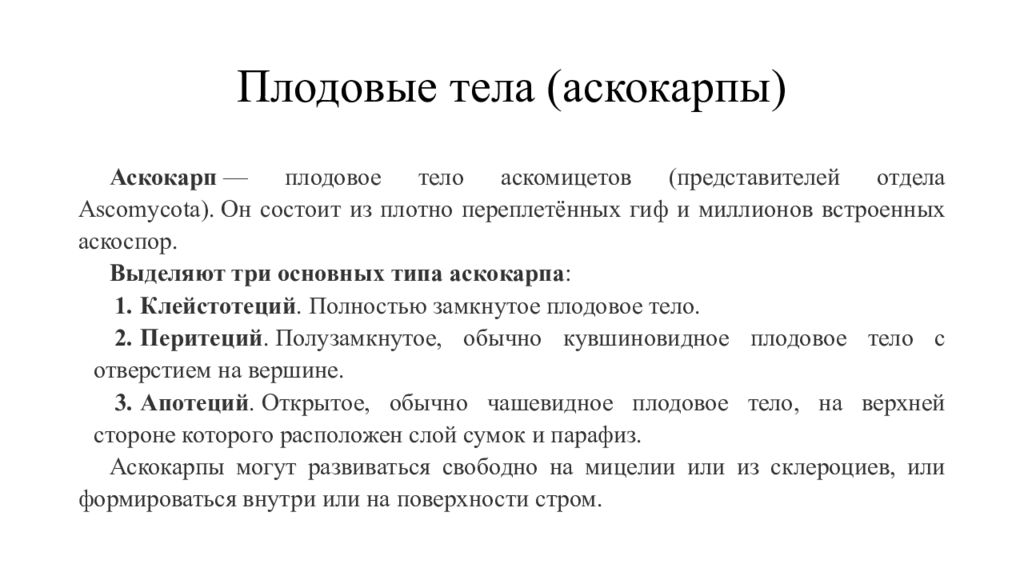

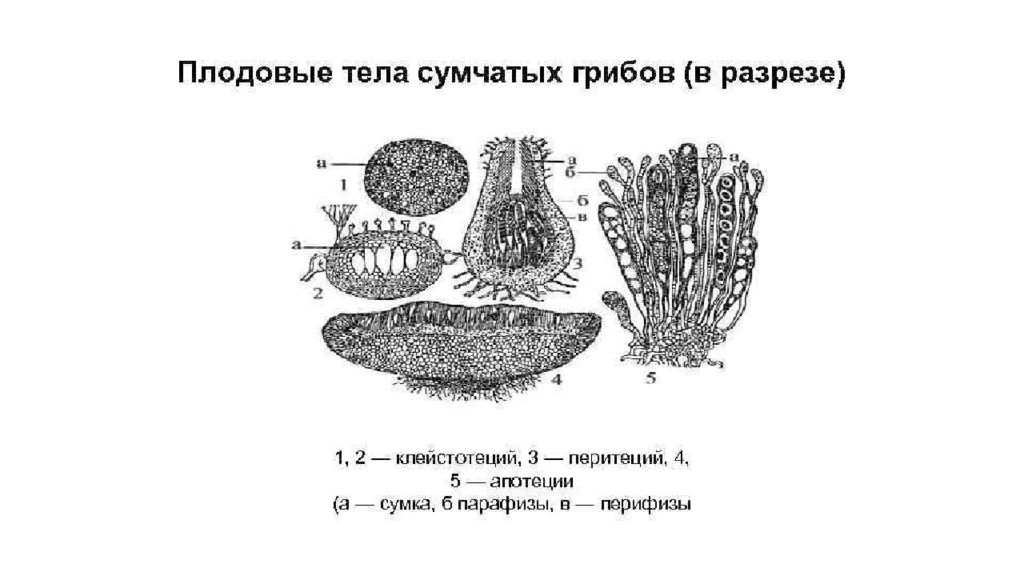

Аскокарп — плодовое тело аскомицетов (представителей отдела Ascomycota ). Он состоит из плотно переплетённых гиф и миллионов встроенных аскоспор. Выделяют три основных типа аскокарпа : Клейстотеций. Полностью замкнутое плодовое тело. Перитеций. Полузамкнутое, обычно кувшиновидное плодовое тело с отверстием на вершине. Апотеций. Открытое, обычно чашевидное плодовое тело, на верхней стороне которого расположен слой сумок и парафиз. Аскокарпы могут развиваться свободно на мицелии или из склероциев, или формироваться внутри или на поверхности стром.

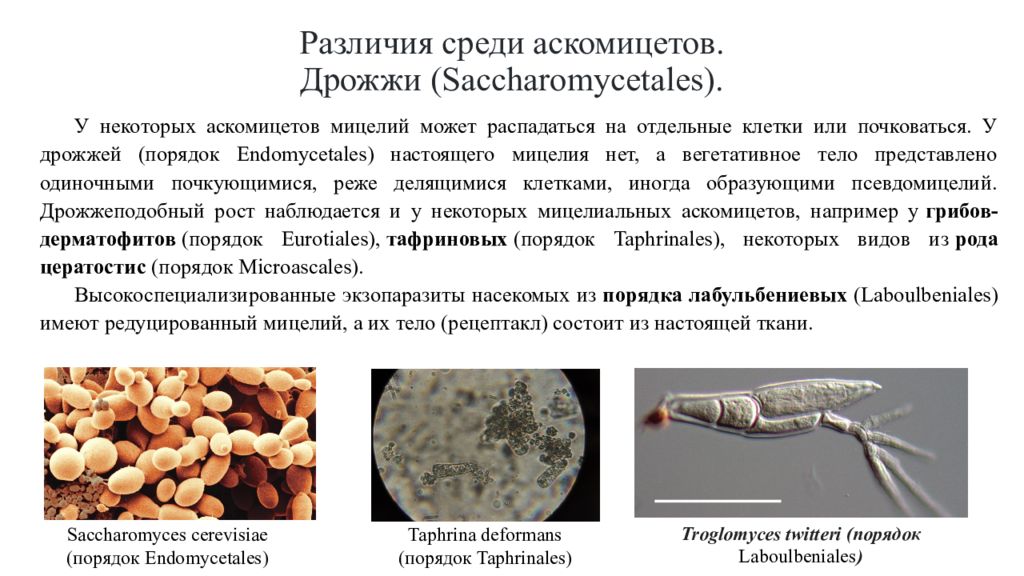

Слайд 15: Различия среди аскомицетов. Дрожжи ( Saccharomycetales )

У некоторых аскомицетов мицелий может распадаться на отдельные клетки или почковаться. У дрожжей (порядок Endomycetales ) настоящего мицелия нет, а вегетативное тело представлено одиночными почкующимися, реже делящимися клетками, иногда образующими псевдомицелий. Дрожжеподобный рост наблюдается и у некоторых мицелиальных аскомицетов, например у грибов- дерматофитов (порядок Eurotiales ), тафриновых (порядок Taphrinales ), некоторых видов из рода цератостис (порядок Microascales ). Высокоспециализированные экзопаразиты насекомых из порядка лабульбениевых ( Laboulbeniales ) имеют редуцированный мицелий, а их тело ( рецептакл ) состоит из настоящей ткани. Saccharomyces cerevisiae (порядок Endomycetales ) Taphrina deformans (порядок Taphrinales ) Troglomyces twitteri (порядок Laboulbeniales )

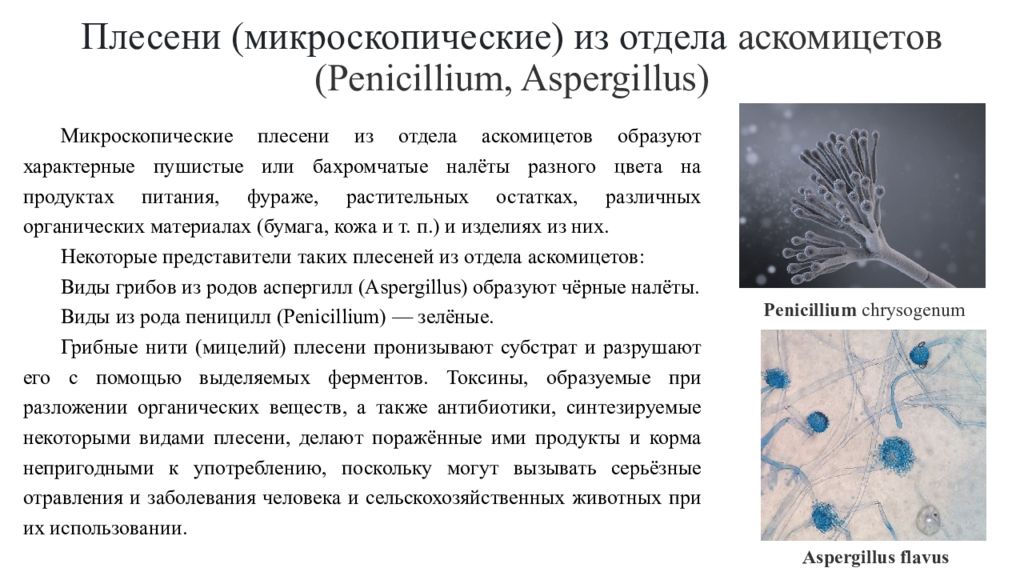

Слайд 16: Плесени (микроскопические) из отдела аскомицетов (Penicillium, Aspergillus)

Микроскопические плесени из отдела аскомицетов образуют характерные пушистые или бахромчатые налёты разного цвета на продуктах питания, фураже, растительных остатках, различных органических материалах (бумага, кожа и т. п.) и изделиях из них. Некоторые представители таких плесеней из отдела аскомицетов: Виды грибов из родов аспергилл ( Aspergillus ) образуют чёрные налёты. Виды из рода пеницилл ( Penicillium ) — зелёные. Грибные нити (мицелий) плесени пронизывают субстрат и разрушают его с помощью выделяемых ферментов. Токсины, образуемые при разложении органических веществ, а также антибиотики, синтезируемые некоторыми видами плесени, делают поражённые ими продукты и корма непригодными к употреблению, поскольку могут вызывать серьёзные отравления и заболевания человека и сельскохозяйственных животных при их использовании. Penicillium chrysogenum Aspergillus flavus

Слайд 17: Сморчки ( Morchellaceae )

Сморчки — это виды грибов из рода Morchella. Хотя их иногда называют «сморчковыми грибами», они более тесно связаны с трюфелями. Сморчки — это мясистые плодовые тела грибов, которые являются съедобными, хотя их иногда путают с несъедобными «ложными сморчками». Сморчки имеют узнаваемую ячеистую поверхность с вогнутыми углублениями и выступами. Сморчки — это эктомикоризные грибы. Это означает, что они живут в взаимовыгодных симбиотических отношениях с растениями. Morchella elata Morchella esculenta Несколько наиболее известных видов сморчков — это Morchella elata, или «чёрный сморчок», Morchella esculenta, или «обыкновенный сморчок», и Morchella deliciosa, или «поздний сморчок». Хотя сморчки съедобны, у них есть несколько ядовитых двойников, которые следует отличать, чтобы случайно не съесть их. Morchella deliciosa

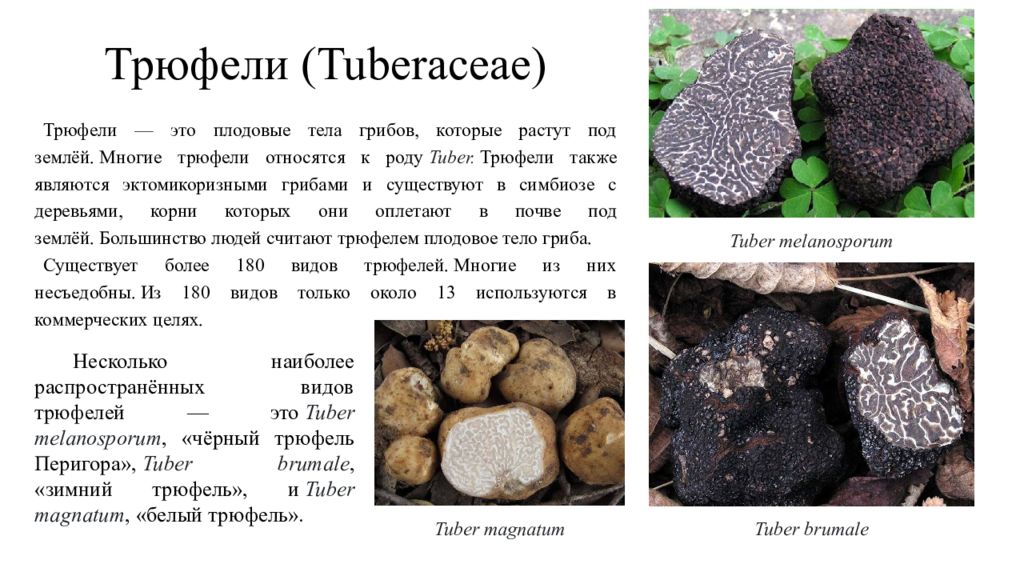

Слайд 18: Трюфели ( Tuberaceae )

Трюфели — это плодовые тела грибов, которые растут под землёй. Многие трюфели относятся к роду Tuber. Трюфели также являются эктомикоризными грибами и существуют в симбиозе с деревьями, корни которых они оплетают в почве под землёй. Большинство людей считают трюфелем плодовое тело гриба. Существует более 180 видов трюфелей. Многие из них несъедобны. Из 180 видов только около 13 используются в коммерческих целях. Tuber melanosporum Tuber brumale Несколько наиболее распространённых видов трюфелей — это Tuber melanosporum, « чёрный трюфель Перигора », Tuber brumale, « зимний трюфель», и Tuber magnatum, « белый трюфель». Tuber magnatum

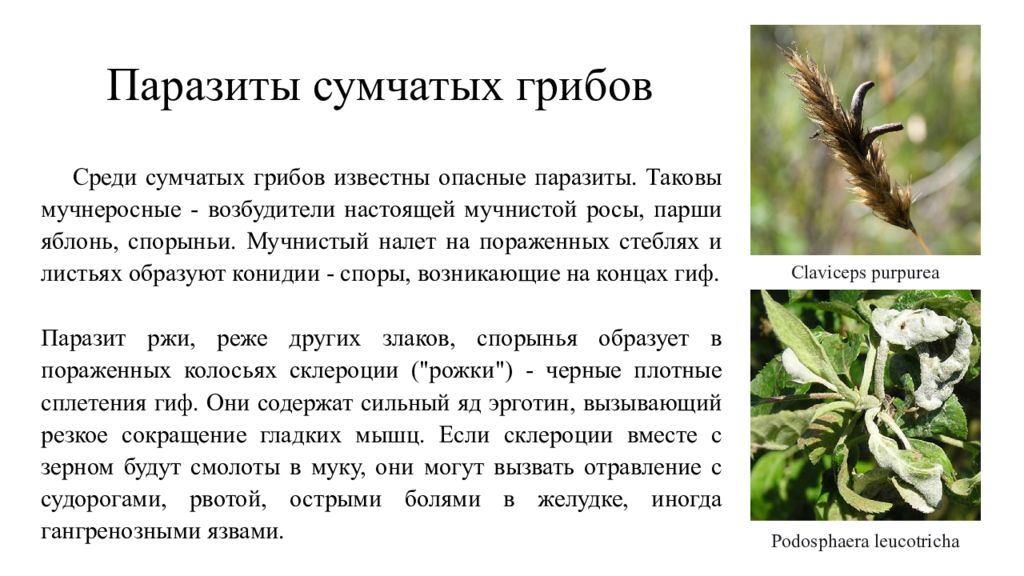

Слайд 19: Паразиты сумчатых грибов

Среди сумчатых грибов известны опасные паразиты. Таковы мучнеросные - возбудители настоящей мучнистой росы, парши яблонь, спорыньи. Мучнистый налет на пораженных стеблях и листьях образуют конидии - споры, возникающие на концах гиф. Паразит ржи, реже других злаков, спорынья образует в пораженных колосьях склероции ("рожки") - черные плотные сплетения гиф. Они содержат сильный яд эрготин, вызывающий резкое сокращение гладких мышц. Если склероции вместе с зерном будут смолоты в муку, они могут вызвать отравление с судорогами, рвотой, острыми болями в желудке, иногда гангренозными язвами. Claviceps purpurea Podosphaera leucotricha

Слайд 20: Грибы кордицепс -подобные и зомби-насекомые

Кордицепс – это большая группа сумчатых грибов, которые паразитируют на многих видах насекомых. Сегодня насчитывают уже более 1000 видов этих грибов. Почти все они – патогены насекомых, есть виды, которые паразитируют на пауках и клещах. Для позвоночных есть кордицепсы, которые поражают рептилий. Предполагается, что кордицепсы, паразитирующие на насекомых, произошли от грибов, обитающих внутри растений. Они эволюционировали и стали паразитировать на насекомых. Их можно увидеть над землёй – торчащими из старых пней, на ветках, листьях растений вырастающими из тела мёртвых насекомых. Эти грибы отличаются тем, что имеют уникальный механизм заражения хозяев контактно, через покровы. Cordyceps militaris Люди давно "приручили" кордицепс и научились использовать его в медицине. У этих грибов много биологически активных веществ и метаболитов, таких как кордицепин, эрготионеин, разные полисахариды, которые повышают у человека иммунный статус. Кордицепс также активно используется в сельском хозяйстве как средство для борьбы с насекомыми-вредителями.

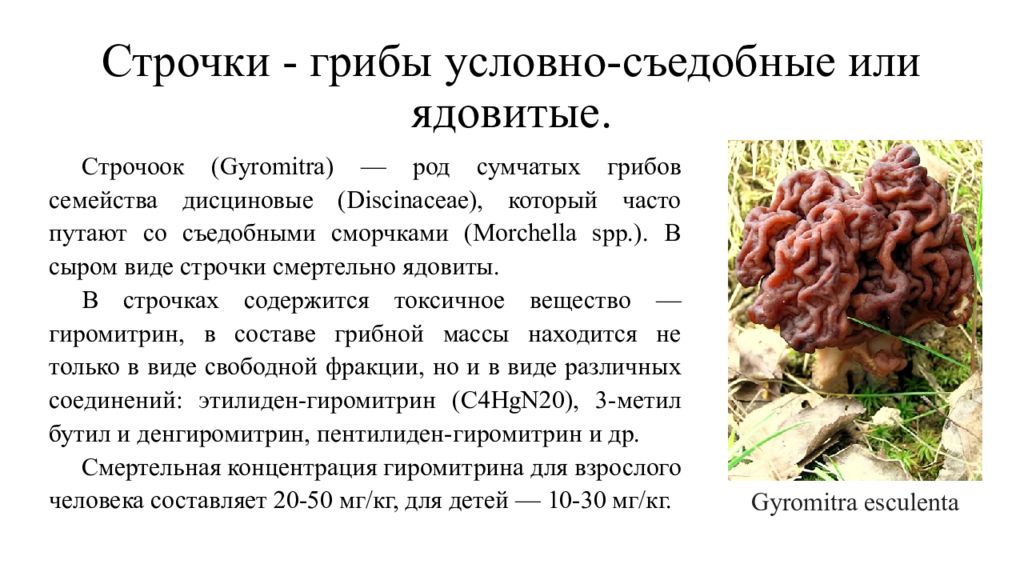

Слайд 21: Строчки - грибы условно-съедобные или ядовитые

Строчоок ( Gyromitra ) — род сумчатых грибов семейства дисциновые ( Discinaceae ), который часто путают со съедобными сморчками ( Morchella spp.). В сыром виде строчки смертельно ядовиты. В строчках содержится токсичное вещество — гиромитрин, в составе грибной массы находится не только в виде свободной фракции, но и в виде различных соединений: этилиден-гиромитрин (C4HgN20), 3-метил бутил и денгиромитрин, пентилиден-гиромитрин и др. Смертельная концентрация гиромитрина для взрослого человека составляет 20-50 мг/кг, для детей — 10-30 мг/кг. Gyromitra esculenta

Слайд 22: Aleuria aurantia ( Алеврия оранжевая )

Алеврия оранжевая (лат. Aleuria aurantia ) — вид грибов семейства Пиронемовые порядка Пецицевые. Космополит, широко распространён. Съедобен. Содержит лектин AAL, применяемый в биохимии и медицине. Плодовое тело — апотеций размером 2–10 см. Встречаются скученными группами, реже одиночно. Изначально апотеции шарообразные, замкнутые, позднее раскрываются, приобретая чашевидную или блюдцевидную, часто неправильную форму. Консистенция тонкая, ломкая; поверхность гладкая; мякоть без особого запаха и вкуса. Окраска гимения (верхней поверхности) ярко-оранжевая или оранжево-красная, нижняя поверхность диска более бледная, бывает с беловатым мучнистым налётом. Сапротроф, растёт на влажной почве. Встречается в лиственных и смешанных лесах, в парках и садах; может наблюдаться на газонах, тропинках, вдоль дорог, между камней мостовой и пр.. Предпочитает открытые, хорошо освещённые места.

Слайд 23: Лишайники

Аскомицеты — микобионты подавляющего большинства лишайников (до 98%). Лишайники — это симбиотические ассоциации грибов с микроскопическими водорослями. Характерные представители лишайников — аспицилия, ксантория, кладония, пармелия, цетрария, эверния, уснея. Более 1700 описанных видов аскомицетов, принадлежащих к 19 порядкам из 7 классов, относятся к группе лихенофильных грибов: они обитают исключительно в лишайниках, выступая как паразиты или комменсалы. Некоторые представители аскомицетов, входящих в состав лишайников: Аспицилия ( Aspicilia ). В прошлом её употребляли в пищу жители пустынных районов Ближнего Востока. Кладония ( Cladonia ). Некоторые виды образуют ягель — основной корм северных оленей. Пармелия ( Parmelia ). Экстракты из неё и эвернии используют в парфюмерной промышленности. Цетрария ( Cetraria ). Известна как «исландский мох», используется в традиционной исландской кулинарии.

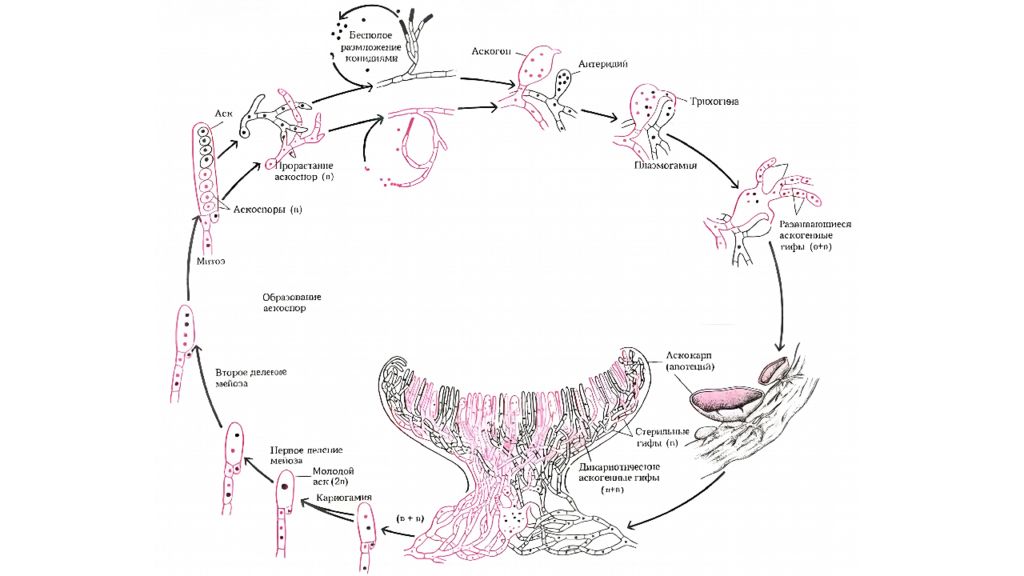

Слайд 25: Размножение и цикл развития

Аскомицеты размножаются с помощью специфического процесса, который включает в себя образование аскоспор внутри асков. Цикл развития аскомицетов включает несколько важных этапов. Сначала происходит слияние гаплоидных клеток, образующих диплоидный зиготный нуклеус. Затем этот зиготный нуклеус делится мейотически, образуя четыре гаплоидных ядра. Эти ядра затем мигрируют в аскогоний, где происходит образование аскоспор. Аскоспоры образуются внутри асков, которые являются специализированными структурами, обеспечивающими защиту и распространение спор. После этого аскоспоры высвобождаются из асков и могут быть распространены в окружающей среде для дальнейшего размножения и колонизации новых мест обитания. Цикл развития аскомицетов включает как сексуальное, так и асексуальное размножение, что обеспечивает им большую гибкость в адаптации к различным условиям окружающей среды. Разнообразие механизмов размножения и циклов развития аскомицетов делает их интересным объектом для изучения и понимания биологических процессов в мире грибов.

Слайд 27: Эволюционное происхождение аскомицетов

Аскомицеты, или сумчатые грибы, представляют собой одну из крупнейших групп грибов, включающую более 64 000 видов. Их эволюционное происхождение является предметом изучения для многих исследователей в области микологии и эволюционной биологии. Согласно современным исследованиям, аскомицеты относятся к группе грибов, называемой аскомицетами, которая в свою очередь входит в кладу диктиомикотов. Эти грибы характеризуются наличием специализированных клеток, называемых асками, внутри которых происходит образование и созревание спор. Такая уникальная структура аскусов делает аскомицеты уникальными среди других грибов. Исследования геномов аскомицетов позволили ученым сделать вывод о том, что эти грибы имеют древнее происхождение и занимают важное место в эволюционной истории грибов. Они считаются одной из наиболее древних групп грибов, что подтверждается археологическими находками и молекулярными данными. Важным аспектом эволюции аскомицетов является их разнообразие и адаптивная способность. Они обитают в различных экосистемах, включая почву, леса, водные среды и даже паразитируют на других организмах. Эта широкая адаптация свидетельствует о успешном эволюционном пути, пройденном аскомицетами. Таким образом, эволюционное происхождение аскомицетов представляет собой увлекательную тему для изучения, позволяющую лучше понять разнообразие и сложность мира грибов и их роль в экосистемах планеты.

Слайд 28: Значение аскомицетов

Аскомицеты играют значительную роль в природе и человеческой деятельности. Они являются важными деструкторами органического материала, участвуют в образовании почвы и циркуляции питательных веществ. Некоторые виды аскомицетов используются в пищевой промышленности, например, для производства сыра и хлеба. Кроме того, некоторые аскомицеты обладают лечебными свойствами и используются в медицине. Важно также отметить, что некоторые виды аскомицетов являются патогенами растений, вызывая различные заболевания и урожайные потери. Таким образом, изучение и понимание значения аскомицетов имеет большое значение как для науки, так и для практического применения в различных областях человеческой деятельности.

Слайд 29: Практическое значение аскомицетов в пищевой промышленности

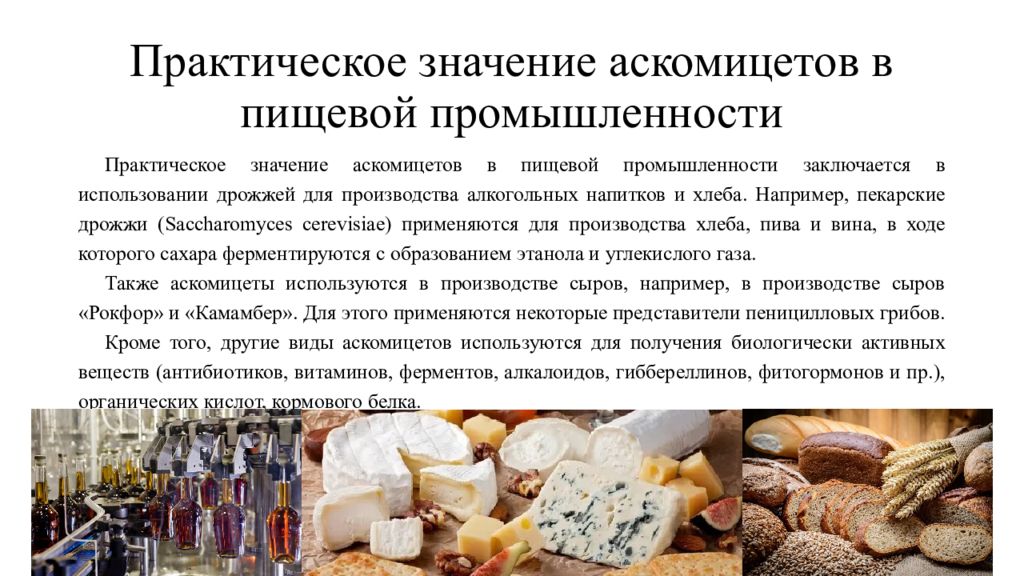

Практическое значение аскомицетов в пищевой промышленности заключается в использовании дрожжей для производства алкогольных напитков и хлеба. Например, пекарские дрожжи ( Saccharomyces cerevisiae ) применяются для производства хлеба, пива и вина, в ходе которого сахара ферментируются с образованием этанола и углекислого газа. Также аскомицеты используются в производстве сыров, например, в производстве сыров «Рокфор» и «Камамбер». Для этого применяются некоторые представители пеницилловых грибов. Кроме того, другие виды аскомицетов используются для получения биологически активных веществ (антибиотиков, витаминов, ферментов, алкалоидов, гиббереллинов, фитогормонов и пр.), органических кислот, кормового белка.

Слайд 30: Практическое значение аскомицетов в медицине

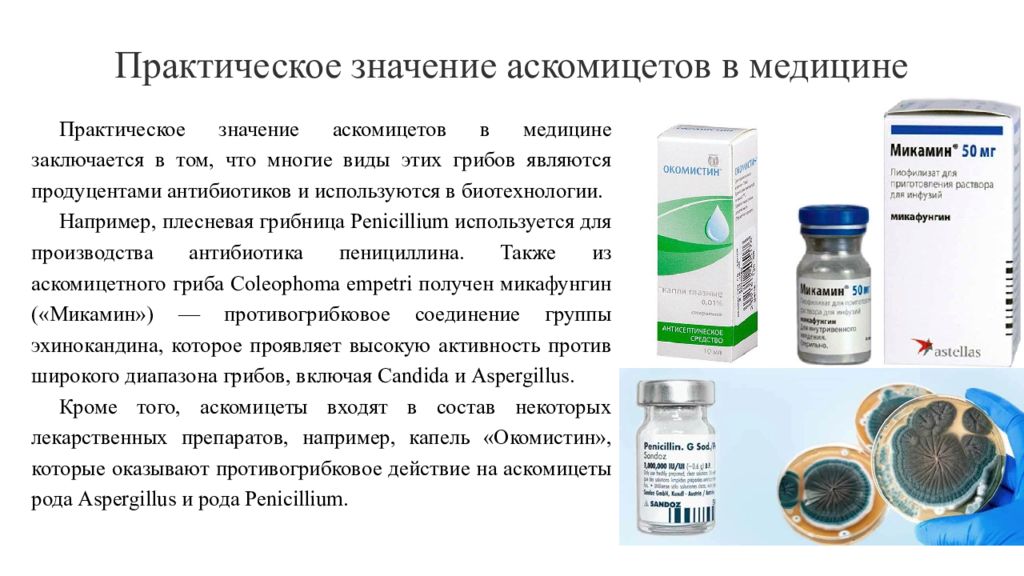

Практическое значение аскомицетов в медицине заключается в том, что многие виды этих грибов являются продуцентами антибиотиков и используются в биотехнологии. Например, плесневая грибница Penicillium используется для производства антибиотика пенициллина. Также из аскомицетного гриба Coleophoma empetri получен микафунгин (« Микамин ») — противогрибковое соединение группы эхинокандина, которое проявляет высокую активность против широкого диапазона грибов, включая Candida и Aspergillus. Кроме того, аскомицеты входят в состав некоторых лекарственных препаратов, например, капель « Окомистин », которые оказывают противогрибковое действие на аскомицеты рода Aspergillus и рода Penicillium.

Слайд 31: Практическое значение аскомицетов в биотехнологии

Практическое значение аскомицетов в биотехнологии заключается в их способности вырабатывать различные ферменты, которые могут использоваться в экологически чистых решениях для разных применений. Например, аскомицеты производят кутиназу — фермент, деградирующий подобные полимеры, в том числе полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пероксидаза необходима грибам для утилизации образующихся ароматических моно- и олигомеров. Также аскомицет Paecilomyces variotii является потенциальным источником промышленных биопродуктов благодаря своей способности вырабатывать внеклеточные ферменты, включая танназы, фитазы, целлюлазы, ксиланазы, хитиназы, амилазы и пектиназы. Paecilomyces variotii

Слайд 32: Сельское хозяйство (борьба с вредителями)

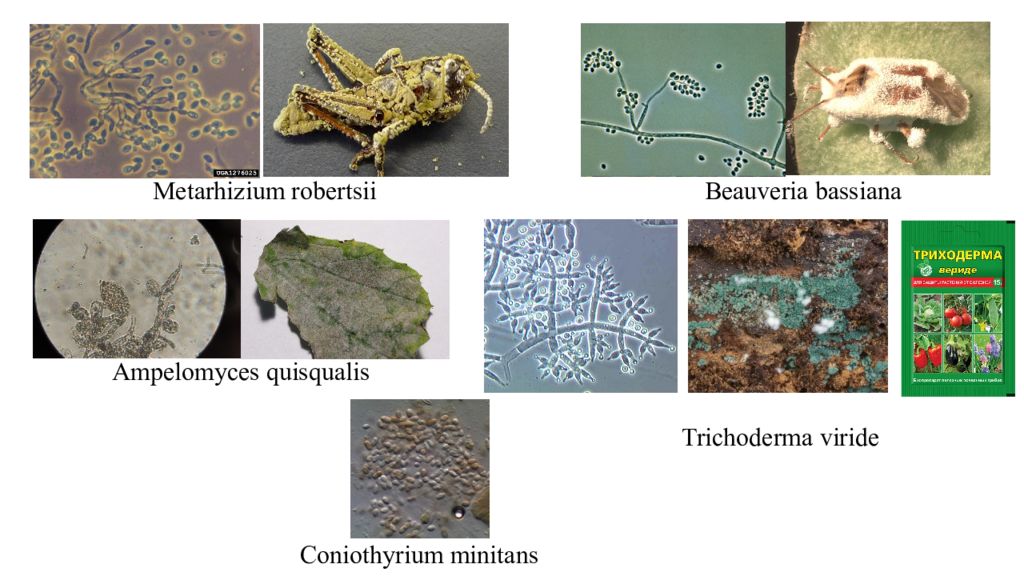

Практическое значение аскомицетов в сельском хозяйстве заключается в их паразитирующей способности, которая помогает создавать биопрепараты для борьбы с вредителями и болезнями. Некоторые примеры такого применения: Грибы рода Metarhizium приводят к гибели колорадских жуков, реликтового дровосека, термитов. Также они подавляют активность серой гнили, пурпуровой пятнистости малины, фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum, возбудителя ризоктониозной корневой гнили пшеницы, чёрной парши картофеля и корнееда сахарной свёклы. Грибы рода Боверия покрывают насекомых белым пушистым налётом мицелия. Вид Beauveria tenella активен в отношении майских хрущей, Beauveria bassiana — против большого спектра насекомых (белокрылка, озимая совка, пилильщики, яблонная плодожорка, майский хрущ). Гриб ампеломицес эффективен в борьбе с мучнистой росой. Грибы рода Кониотириум поражают и разрушают зимующие склероции возбудителей белой гнили лука, табака, махорки, подсолнечника, моркови и других культур. Несколько штаммов грибов рода Триходерма разработаны в качестве средств биоконтроля против фитопатогенных грибов.

Слайд 33

Metarhizium robertsii Beauveria bassiana Ampelomyces quisqualis Coniothyrium minitans Trichoderma viride

Последний слайд презентации: Отдел аскомикота, или сумчатые грибы: Заключение

Аскомицеты играют важную роль в природе, участвуя в разложении органического материала и обеспечивая циркуляцию питательных веществ в экосистеме. Изучение этих грибов позволяет лучше понять их влияние на окружающую среду и взаимодействие с другими организмами. Надеемся, что данная статья помогла вам расширить знания о мире аскомицетов и их значимости в природе.