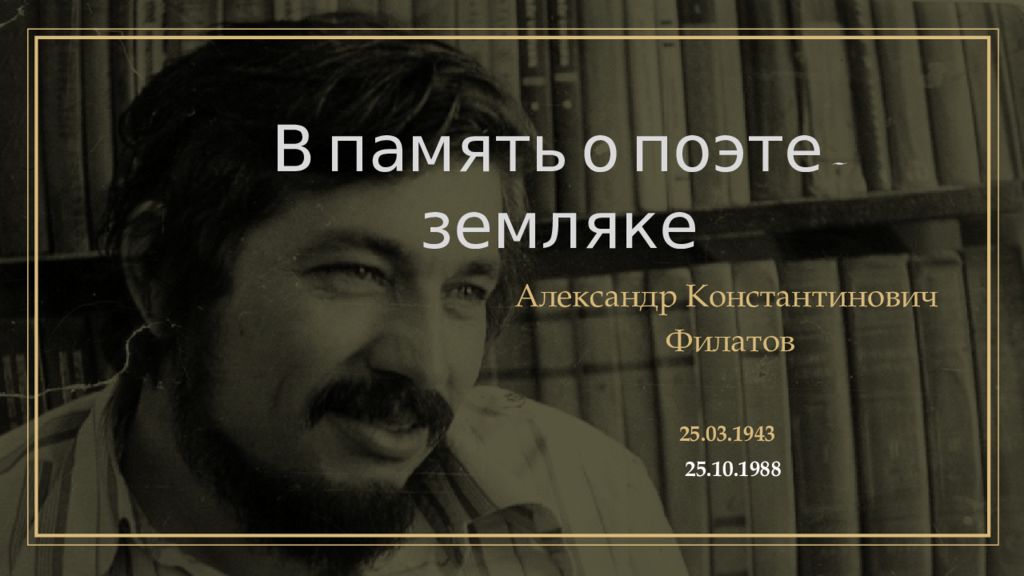

Первый слайд презентации: В память о поэте-земляке

Александр Константинович Филатов 25.03.1943 25.10.1988

Слайд 2: Содержание

Фото Филатова Биография Александра Константиновича Филатова Александр Константинович Филатов (1943-1988) // Календарь знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 2003 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. Г. Н. Бондарева, ред. А. П. Скворцова, отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород, 2002. – С. 49-50. Автобиорафия Родная Топлинка Книги вышедшие при жизни и после смерти поэта (временная шкала) Аудиокниги А.К.Филатова Публикации А.К. Филатова в Белгородских периодических и литературно-художественных изданиях Строки из дневника А.Филатова Фильм «Я воскресну в травах спелых…» В память о поэте Информация об Александре Филатове в интернете 2

Слайд 4: Биография (продолжение)

4 Александр Константинович Филатов (1943-1988) // Календарь знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 2003 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. Г. Н. Бондарева, ред. А. П. Скворцова, отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород, 2002. – С. 49-50.

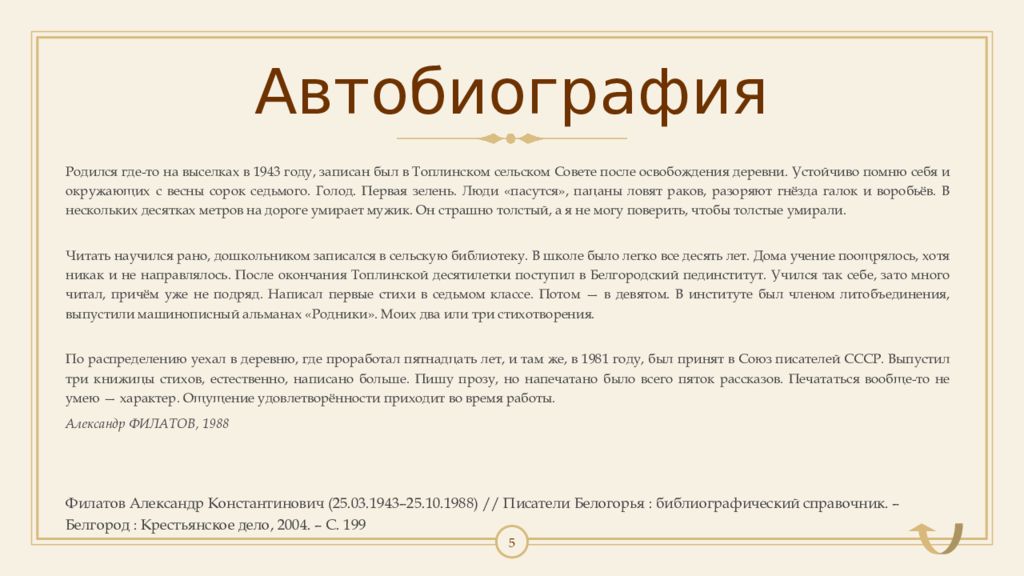

Слайд 5: Автобиография

Родился где-то на выселках в 1943 году, записан был в Топлинском сельском Совете после освобождения деревни. Устойчиво помню себя и окружающих с весны сорок седьмого. Голод. Первая зелень. Люди «пасутся», пацаны ловят раков, разоряют гнёзда галок и воробьёв. В нескольких десятках метров на дороге умирает мужик. Он страшно толстый, а я не могу поверить, чтобы толстые умирали. Читать научился рано, дошкольником записался в сельскую библиотеку. В школе было легко все десять лет. Дома учение поощрялось, хотя никак и не направлялось. После окончания Топлинской десятилетки поступил в Белгородский пединститут. Учился так себе, зато много читал, причём уже не подряд. Написал первые стихи в седьмом классе. Потом — в девятом. В институте был членом литобъединения, выпустили машинописный альманах «Родники». Моих два или три стихотворения. По распределению уехал в деревню, где проработал пятнадцать лет, и там же, в 1981 году, был принят в Союз писателей СССР. Выпустил три книжицы стихов, естественно, написано больше. Пишу прозу, но напечатано было всего пяток рассказов. Печататься вообще-то не умею — характер. Ощущение удовлетворённости приходит во время работы. Александр ФИЛАТОВ, 1988 Филатов Александр Константинович (25.03.1943–25.10.1988) // Писатели Белогорья : библиографический справочник. – Белгород : Крестьянское дело, 2004. – С. 199 5

Слайд 8

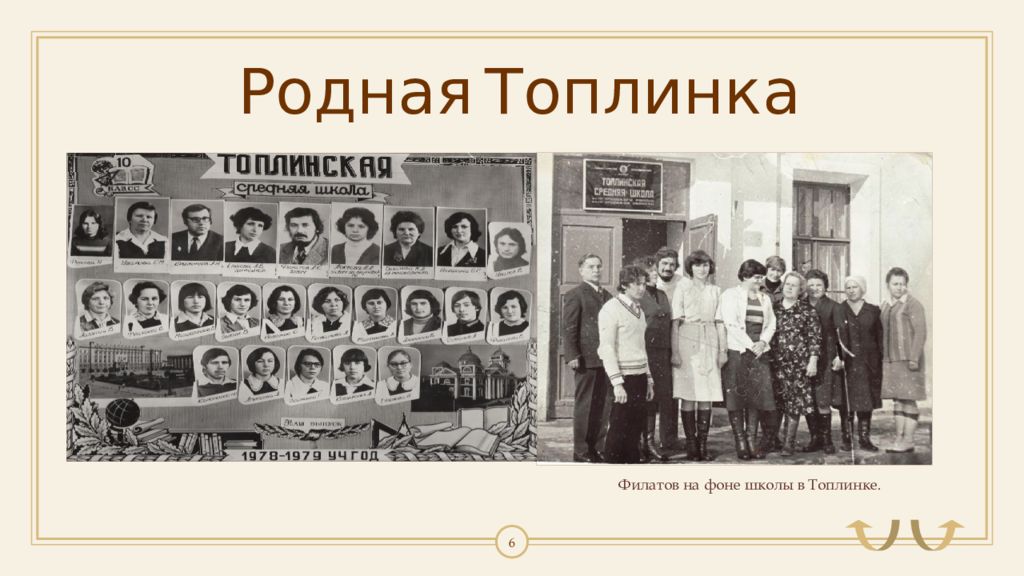

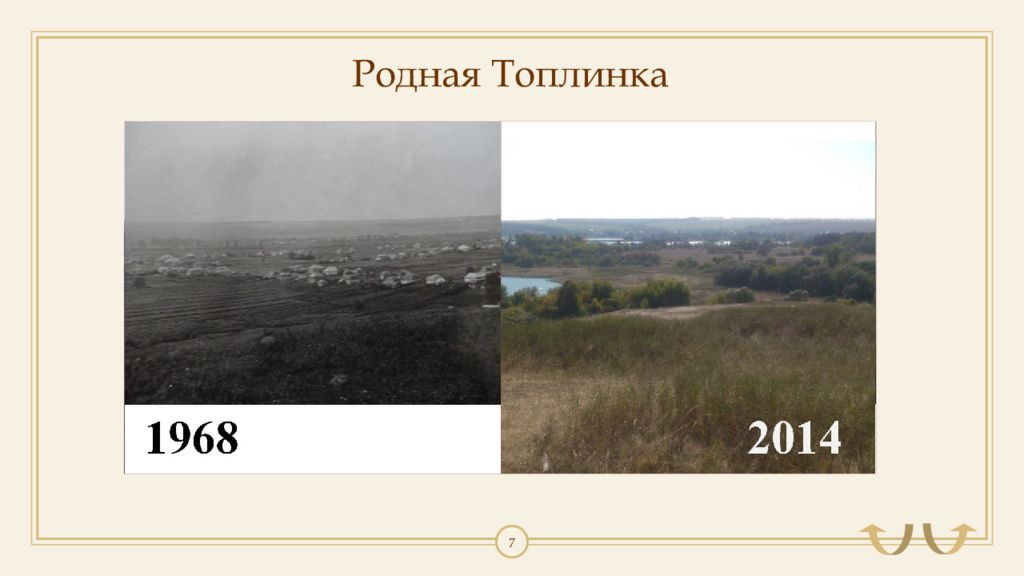

Родная Топлинка 8 Алексеева, Л. Хранит баба Валя свою Топлинку / Людмила Алексеева // Знамя. – 2020. – 11 июн. (№ 64-66). – С. 6-7. Бабин, С. Домик Филатова / С. Бабин // Голос Белогорья. – 2014. – 30 апр. (№ 17). – С.1, 7. Ермолина, Л. В моей деревне – так легко / Л. Ермолина // Знамя. – 2012. – 14 июля. – С. 3. Васильева, Н. Пережить минуту молчания / Н. Васильева // Добродетель. –2015. – № 2. – С. 34-36. Ермолина, Л. Жива Топлинка ! / Людмила Ермолина // Добродетель. – 2012. –№ 3. – С. 51-53.

Слайд 9

9 «Домик Филатова» Автор: Сергей БАБИН (директор информационно-производственного центра БРОФ «Развитие») Взглянем на карту Белогорья: село Алексеевка Яковлевского района – Михаил Семенович Щепкин; поселок Таврово Белгородского района – Михаил Яковлевич Говорухо-Отрок ; село Мухоудеровка Алексеевского района – Николай Владимирович Станкевич; город Валуйки – Александр Илларионович Игнатьев; город Грайворон – Владимир Григорьевич Шухов; село Богословка Губкинского района – Владимир Федосеевич Раевский; село Обуховка Старооскольского района – Василий Яковлевич Ерошенко …. Придет время и на карте культурного наследия Белогорья обязательно появится село Топлинка Белгородского района, где родился и жил Александр Константинович Филатов – замечательный поэт, член Союза писателей СССР, светлая память о котором хранится в сердцах многих белгородцев, любящих русскую поэзию. Не нами подмечено, что имя Александра Филатова заслуженно стоит в том ряду, где Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Владимир Михалёв и еще те немногие, кто творил не на потребу времени, а по велению души и сердца. Потому с полной уверенностью можно сказать, что проза и стихи Александра Филатова – наше сокровенное достояние, незамутненный чистый поэтический родник, из коего всякий, кто того желает, может утолить жажду настоящего слова о родной земле. Малую родину поэта – село Топлинка постигла незавидная участь. В середине 80-х годов прошлого столетия территория села Обильна талантами земля белгородская, трудно переоценить вклад наших земляков в общее наследие великой русской культуры. Каждый район по праву гордится своими знаменитыми сыновьями, бережно храня память об их жизни, судьбе, поступках. 30 апреля 2014 года газета «Голос Белогорья» №17(444)

Слайд 10

10 попала в зону затопления в связи с созданием Белгородского водохранилища. Все здания, дома и строения Топлинки пошли под снос. Жителей переселили в другие населенные пункты. Большая часть территории села теперь под водой, лишь на том месте, где некогда стояла школа, сохранились развалины, поросшие мхом... Владельцы одного дома на самой окраине села отказались от переселения. Вода подступила почти вплотную, к самому огороду, но дальше не пошла, и люди по сей день живут в Топлинке наедине с невероятной тишиной и чистотой окружающей природы, от чего у заезжего горожанина кружится голова. Неподалеку от дома, где проживают не покорившиеся обстоятельствам топлинцы, стоит еще один домик, каким-то чудом сохранившийся. Именно в этом доме в пору своего учительствования в Топлинке жил Александр Филатов. По всему видать, что дом поэта не пустует и дает время от времени приют бродягам и заблудившимся философам… Продолжение статьи «Домик Филатова» С. БАБИН

Слайд 11

11 На днях губернатор области Евгений Савченко публично высказался о том, что имя Александра Филатова достойно быть увековеченным на скрижалях истории Белгородчины. Евгений Степанович обратился к культурной общественности с призывом подумать и внести свои предложения по части того, что надо сделать, чтобы культурное наследие Белогорья достойным образом передать в дар нашим потомкам. Белгородский региональный общественный фонд «Развитие», откликаясь на инициативу губернатора, вносит на рассмотрение проект создания на базе дома Филатова культурно‑образовательной рекреационной зоны в селе Топлинка Белгородского района. Мы уверены, что дом Филатова в Топлинке станет местом паломничества всех, кто любит русскую поэзию и понимает, что без корней крона древа обречена. Если очень схематично, поскольку детальная проработка проекта требует профессионального подхода и соответствующих средств, то в общем плане постановка задачи заключается в следующем. Село Топлинка расположено в пяти километрах от поселка Никольское Белгородского района, к северо-востоку. Дороги с твердым покрытием к данному месту нет. Из действующих коммуникаций – ЛЭП к единственному жилому дому, соседствующему с домом А. К. Филатова. Площадь предполагаемой культурно-рекреационной зоны составляет приблизительно 90000 кв.м. С южной и северо-восточной стороны территория зоны омывается водой, поскольку расположена она в месте слияния рек Топлинка и Северский Донец. Дом и участок А.К. Филатова расположены на земле общей площадью порядка 500 кв.м. Ограждение участка отсутствует. Одноэтажный дом площадью не более 30 м² находится в запущенном состоянии, но сохранились крыша, стены, фундамент, внутренние перекрытия, полы. Во дворе, прилегая к дому, есть беседка, погреб. Территориально указанная местность относится к землям Белгородского района. Мы полагаем, что наше предложение полностью вписывается в областную программу развития сельского туризма в Белгородской области, не говоря уже о том, что здесь, при соответствующих усилиях, можно будет создать духовно-эстетический центр развития культуры, поэзии, самодеятельного песенного творчества. По задумке авторов проекта, здесь может быть организован и проведен ежегодный «Фестиваль фестивалей», где соберутся победители и лауреаты всех белгородских бардовских фестивалей, благодаря чему можно будет увидеть, в каком направлении развивается фестивальное движение на Белгородчине. Продолжение статьи «Домик Филатова» С. БАБИН

Слайд 12

12 В рамках реализации данного проекта необходимо: Отреставрировать дом А.К. Филатова и развернуть в нем постоянно действующую экспозицию, раскрывающую творческий путь поэта и его вклад в русскую поэзию. 2. Привести в порядок всю окружающую территорию, создав условия для приема посетителей дома-музея и участников творческих мероприятий (Филатовские литературные чтения, поэтические конкурсы, песенные фестивали и т.д.). 3. Создать общественный благотворительный фонд имени А.К. Филатова, куда можно было бы собрать добровольные пожертвования и спонсорские средства, необходимые для финансирования работ по обустройству музейного комплекса и всей рекреационной зоны, включая оплату штатных работников музея (смотритель, экскурсовод, технические работники) и расходы на проведение плановых мероприятий. При правильной постановке дела данная рекреационная зона может использоваться круглый год, учитывая красоту местной природы, наличие водоема с отличной рыбалкой, а также творческую атмосферу, которая ничуть не хуже, чем в районе писательских дач в Переделкино. Мы приглашаем культурную общественность области к обсуждению данного проекта, рассчитывая при этом на то, что состоятельные люди на Белгородчине тоже не останутся в стороне, ибо угольное ушко мало, а всякая помощь благому делу однажды обязательно зачтется. Продолжение статьи «Домик Филатова» С. БАБИН

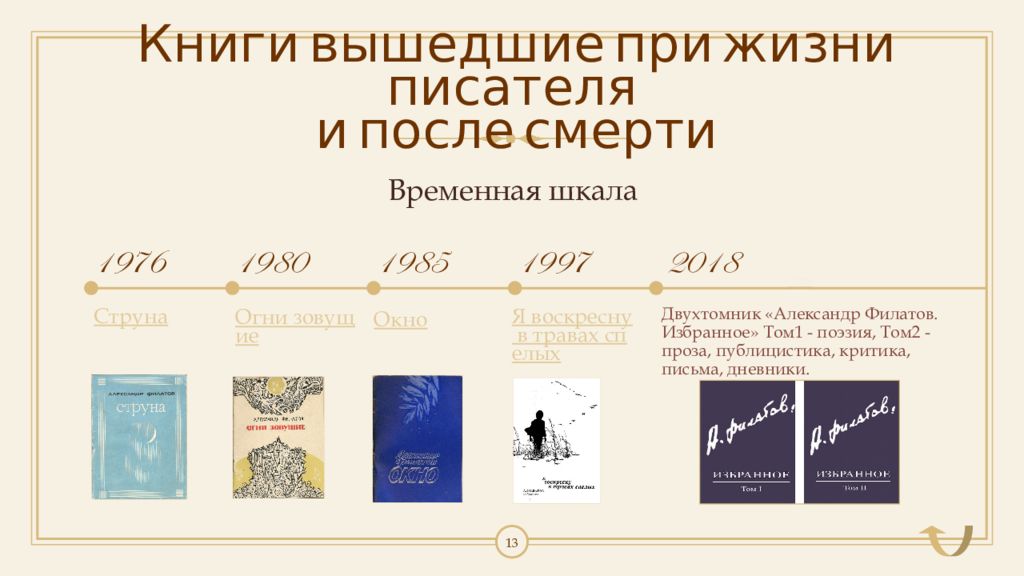

Слайд 13: Книги вышедшие при жизни писателя и после смерти

Временная шкала 1976 Окно 1980 Струна 1985 Огни зовущие 1997 Я воскресну в травах спелых 2018 Д вухтомник «Александр Филатов. Избранное» Том1 - поэзия, Том2 - проза, публицистика, критика, письма, дневники. 13

Слайд 14

14 Аудиокнига А.К.Филатова ( начитка выполнена Управлением культуры Белгородского района в 2015г.) Аудиокнига А.К. Филатова : начитка выполнена Управлением культуры Белгородского района в 2015 г. Баллада о Топлинке Приглашение Ночная деревня Полевой обед Учительница Полевые стихи Осенью Весна. Черемухи Ст ихи сыну Рассказ о первой сонете

Слайд 15

15 Живая душа поэта (газета «Знамя» №23 24 марта 1993 г. с. 2) Мост - литературно-просветительская газета №3 май 1996 г. с.1 Поэты о войне («Звонница» №4 2003 г. с. 274) Стихи А. Филатова (Газета «Знамя») Стихи А. Филатова ( Газета «Знамя» 14 марта 1998 г. с.5) Стихи из новой книги (Газета «Крестьянское дело» №11 19-25 марта 1998 г. с.5) Стихи Филатова (газета «Знамя») Филатов А.К. Остановить это варварство я не мог... (Газета «Знамя» от 15 июля 2000 г.) Гори, ее пресветлая звезда А.К. Филатов об Лире Абдуллиной (Газета «Белгородское известия» №18 от 5 февраля 2000 г. с.7) • А.К.Филатов «Слышал на братской…» Звонница №24, 2015 с.107-109 Александр Филатов «Поэты о войне» Звонница №04 2003, с.274 Публикации А.К. Филатова в Белгородских периодических и литературно-художественных изданиях

Слайд 17

17 Нет труда, наверное мучительней... Отрывок из будущей книги В. Черкесов (Голос Белогорья №17 30 апреля 2014 г. с.1) Строки из дневника А. Филатова Проза: Дорога к Толстому Рестовраторы Чибисы Рукопись А.К.Филатова Строки из дневника А.К.Филатова

Слайд 18: Документальный фильм «Я воскресну в травах спелых…» Евгения Дубравного 1996 год

18

Слайд 20: В память о поэте

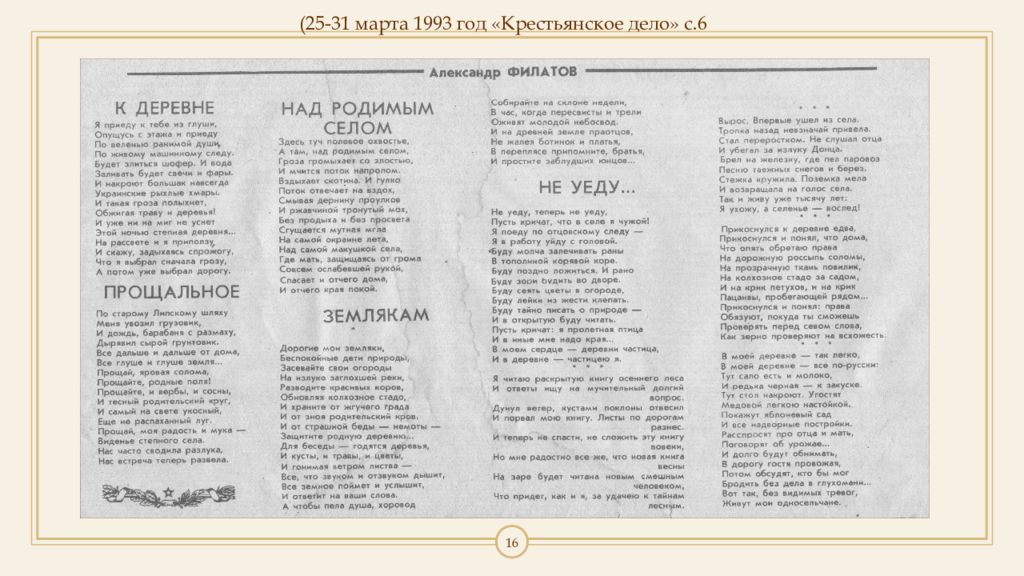

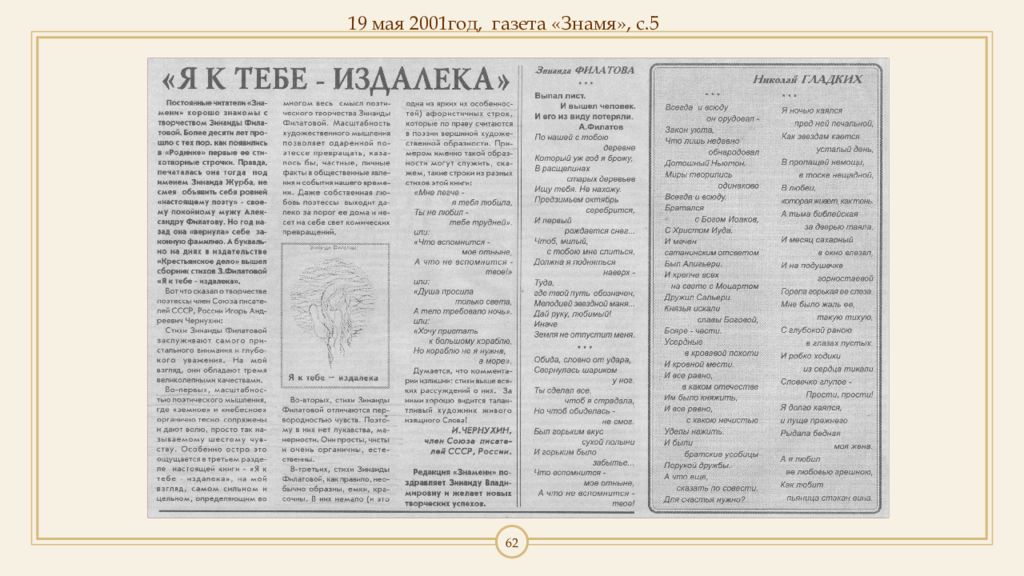

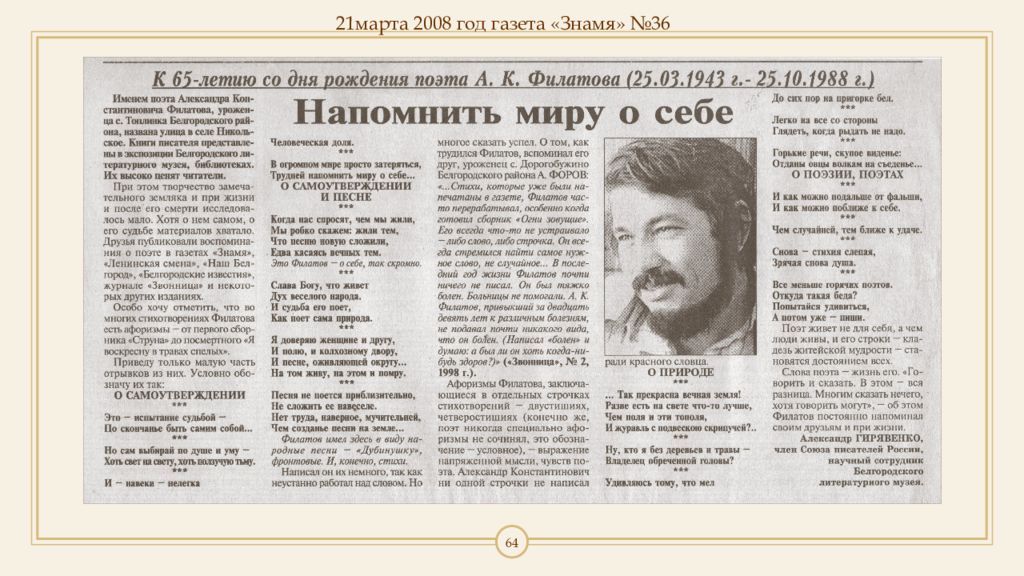

20 Юрий Чубуков « Живая душа поэта» (Газета Знамя №23 24 марта 1993 г. с.1) Черкесов, В. «Но мы-то вечные с тобой…» : к 50-летию со дня рождения А. К. Филатова / В. Черкесов // Крестьянское дело. 1993. – 25-31 марта. – С. 6. Н. Гладких «Дорогие мои земляки» (Газета Знамя 14 марта 1998 г. с. 5) Дроздова, Н. «И жить не страшно...» / Н. Дроздова // Крестьянское дело. – 1998. – 19-25 марта (№ 11). – С. 5. Дроздова, Н. «Остановить это варварство я не мог...» / Н. Дроздова // Знамя. – 2000. –15 июля (№ 57-58). – С. 8. Дроздова, Н. «Я слышу голос обновленья…» / Н. Дроздова // Знамя. – 1999. – 23 окт. – С. 5. Людмила Чумакина Памяти А. Филатова (Газета «Белгородские известия» №108 от 21 июля 2000 г., с.3) Зинаида Филатова // Знамя. – 2000. – 5 авг. – С. 5. Игорь Чернухин «Я к тебе издалека» (Газета «Знамя» 19 мая 2001 г. с. 5.) Дроздова, Н. «Последний угол старины» / Н. Дроздова // Знамя». – 2003. – 28 марта (№ 36). – С. 3. Александр Гирявенко «Напомнить миру о себе», к 65-летию со дня рождения А.К.Филатова (Газета «Знамя» №36 от 21 марта 2008 г. с.2) Лев Конорев статья « Сопричастный всему сущему… » из книги « Люди, которых я знал» с. 103 -119 Л. Ермолина «Но мы-то вечные с тобой» (Газета Знамя №36 24 марта 2012 г. с.4) Филатова, З. В. Дневник моего сердца / З. В. Филатова // Звонница. – 2014. – № 22. – С. 343-352. С. Бабин «Домик Филатова» (Голос Белогорья №17 от 30 апреля 2014. с.1,7) Черкесов, В. Александр Филатов: «Нет труда, наверное, мучительней…» / В. Черкесов // Голос Белогорья. – 2014. – 30 апр. (№ 17). – С. 7. Филатова, З. «Поберегите учителя!» : Зинаида Филатова – о школе, достоинстве и связи поколений / беседовала Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 42 (окт.). – С. 3. Д. Никипелова «Поэт. Педагог. Борец» (Газета «Знамя» №78 от 1 ноября 2014 г. с. 3) Филатов, А. А. К тайникам чужой души / А. А. Филатов // Добродетель. – 2015. – № 1. – С. 44. О. Истомина « Я сам не жал колосьев счастья...» В.Волобуев, стих посвященный присвоению Никольской библиотеке имени поэта-земляка Филатова А.К. Анатолий Форов «Поэту А.К. Филатову» (из книги Осенний клич. с. 37) Татьяна Черных «В память о поэте» (Аргументы и факты с.7) В память о поэте

Слайд 21: В память о поэте

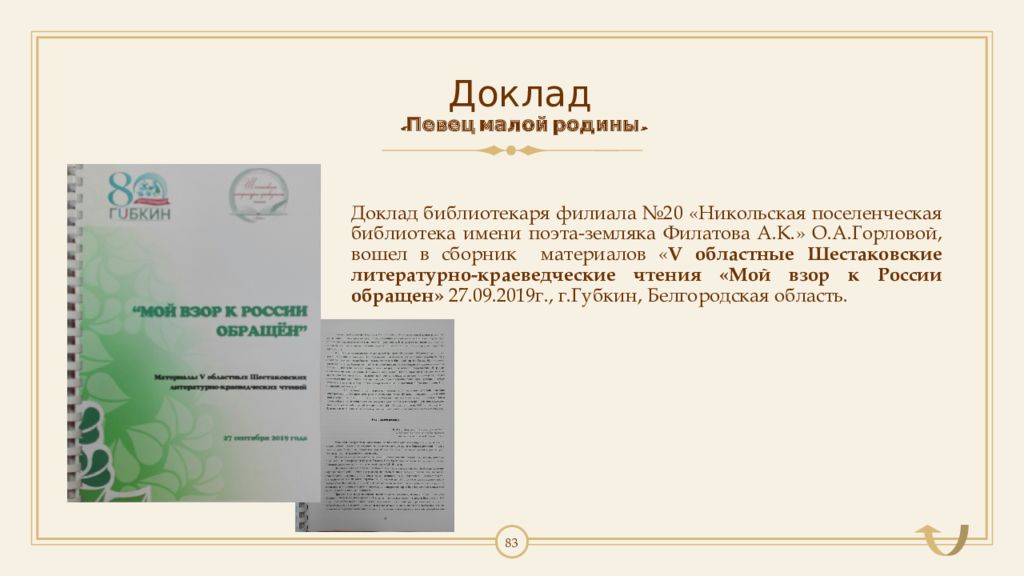

21 Л.Ермолина «В моей деревне - так легко» Моя малая родина. Топлинка. (Газета «Знамя - Субботний репортер» от 14 июля 2012г., с.3 ) Дроздова, Н. «Остановить это варварство я не мог...» / Н. Дроздова // Знамя. – 2000. –15 июля (№ 57-58). – С. 8. Татьяна Черных «Поберегите учителя» (Газета «Аргументы и факты» №42 2014г, с.3) Ольга Истомина «Стихи случились как потребность» (Газета «Белгородские известия» №7 от 17 января 2006г, с.3) В память о поэте Доклад «Певец малой родины» ( Шестаковские чтения ) 2019г. В.ЦОЛЛЕР (БЕЛЕЦКАЯ ) «По волнам моей памяти» (Газета «Белгородские известия» от 25 марта 1998 года) Г.Слезкина «Я воскресну в травах спелых» Звонница №29,2017, с.179-187

Слайд 22: В память о поэте

22 Зинаида Филатова А.А. Филатов Наталья Дроздова Лариса Ермолина Александр Крупенков Виталий Волобуев Ольга Истомина Юрий Чубуков Валерий Черкесов Людмила Чумакина Татьяна Черных Игорь Чернухин Александр Гирявенко Лев Конорев Анатолий Форов Дина Никипелова Николай Гладких Валентина Цоллер (Белецкая) Алексей Кривцов Галина Слезкина В память о поэте

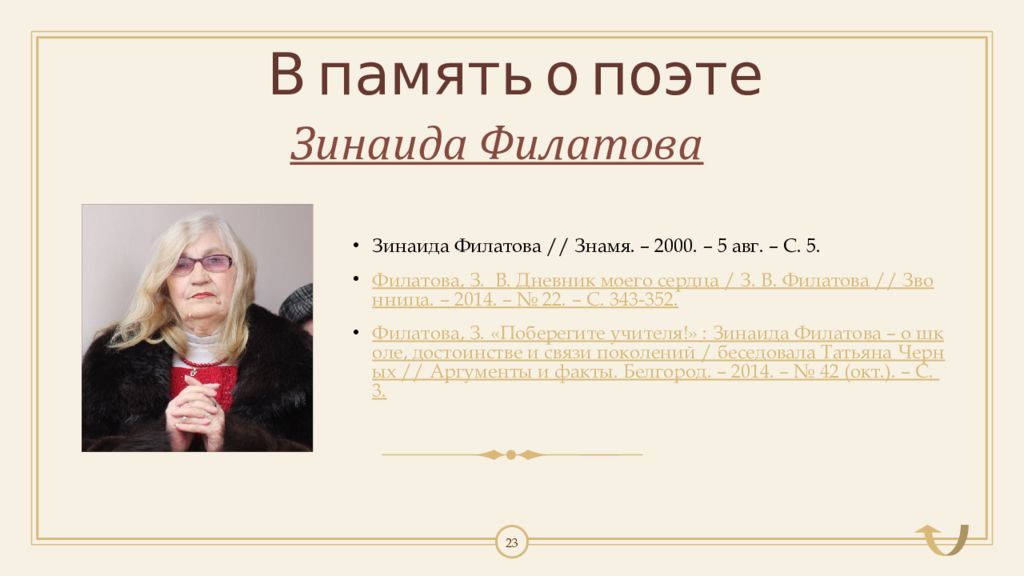

Слайд 23: Зинаида Филатова

23 Зинаида Филатова Зинаида Филатова // Знамя. – 2000. – 5 авг. – С. 5. Филатова, З. В. Дневник моего сердца / З. В. Филатова // Звонница. – 2014. – № 22. – С. 343-352. Филатова, З. «Поберегите учителя!» : Зинаида Филатова – о школе, достоинстве и связи поколений / беседовала Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 42 (окт.). – С. 3. В память о поэте

Слайд 24

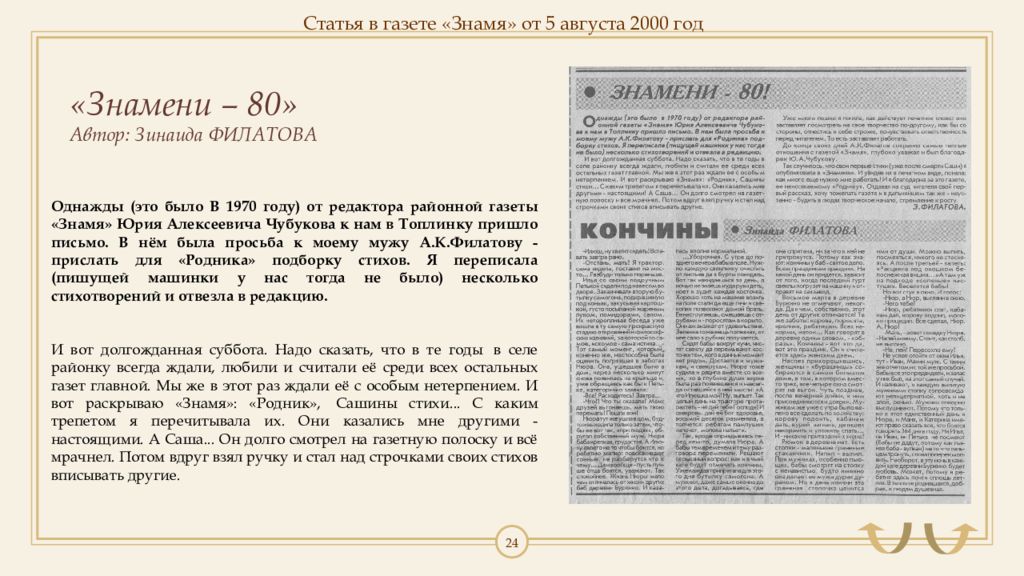

Статья в газете «Знамя» от 5 августа 2000 год 24 «Знамени – 80» Автор: Зинаида ФИЛАТОВА Однажды (это было В 1970 году) от редактора районной газеты «Знамя» Юрия Алексеевича Чубукова к нам в Топлинку пришло письмо. В нём была просьба к моему мужу А.К.Филатову - прислать для «Родника» подборку стихов. Я переписала (пишущей машинки у нас тогда не было) несколько стихотворений и отвезла в редакцию. И вот долгожданная суббота. Надо сказать, что в те годы в селе районку всегда ждали, любили и считали её среди всех остальных газет главной. Мы же в этот раз ждали её с особым нетерпением. И вот раскрываю «Знамя»: «Родник», Сашины стихи... С каким трепетом я перечитывала их. Они казались мне другими - настоящими. А Саша... Он долго смотрел на газетную полоску и всё мрачнел. Потом вдруг взял ручку и стал над строчками своих стихов вписывать другие.

Слайд 25

Продолжение Статьи в газете «Знамя» от 5 августа 2000 год 25 Уже много позже я поняла, как действует печатное слово: оно заставляет посмотреть на своё творчество по-другому, как бы со стороны, отнестись к себе строже, почувствовать ответственность перед читателем. То есть заставляет работать. До конца своих дней А.К.Филатов сохранил самые тёплые отношения с газетой «Знамя», глубоко уважал и был благодарен Ю.А.Чубукову. Так случилось, что свои первые стихи (уже после смерти Саши) я опубликовала в «Знамени». И увидев их в печатном виде, поняла: как много ещё нужно мне работать! И я благодарна за это газете, её неиссякаемому «Роднику». Отдавая на суд читателя свой первый рассказ, хочу пожелать газете и в дальнейшем также – неустанно - будить в людях творческое начало, стремление к росту.

Слайд 26: Александр Филатова

26 Александр Филатова Филатов, А. А. К тайникам чужой души / А. А. Филатов // Добродетель. – 2015. – № 1. – С. 44. В память о поэте

Слайд 27: Наталья Дроздова

27 Наталья Дроздова Дроздова, Н. «И жить не страшно...» / Н. Дроздова // Крестьянское дело. – 1998. – 19-25 марта (№ 11). – С. 5. Дроздова, Н. «Я слышу голос обновленья…» / Н. Дроздова // Знамя. – 1999. – 23 окт. – С. 5. Дроздова, Н. «Остановить это варварство я не мог...» / Н. Дроздова // Знамя. – 2000. –15 июля (№ 57-58). – С. 8. Дроздова, Н. «Последний угол старины» / Н. Дроздова // Знамя». – 2003. – 28 марта (№ 36). – С. 3. В память о поэте

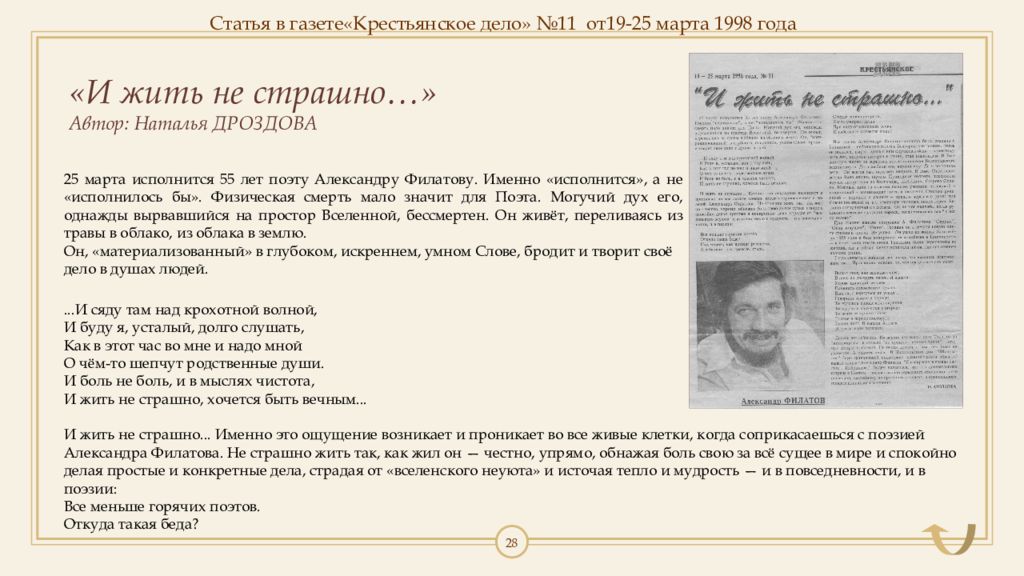

Слайд 28

Статья в газете«Крестьянское дело» №11 от19-25 марта 1998 года 28 «И жить не страшно…» Автор: Наталья ДРОЗДОВА ...И сяду там над крохотной волной, И буду я, усталый, долго слушать, Как в этот час во мне и надо мной О чём-то шепчут родственные души. И боль не боль, и в мыслях чистота, И жить не страшно, хочется быть вечным... И жить не страшно... Именно это ощущение возникает и проникает во все живые клетки, когда соприкасаешься с поэзией Александра Филатова. Не страшно жить так, как жил он — честно, упрямо, обнажая боль свою за всё сущее в мире и спокойно делая простые и конкретные дела, страдая от «вселенского неуюта » и источая тепло и мудрость — и в повседневности, и в поэзии: Все меньше горячих поэтов. Откуда такая беда? 25 марта исполнится 55 лет поэту Александру Филатову. Именно «исполнится», а не «исполнилось бы». Физическая смерть мало значит для Поэта. Могучий дух его, однажды вырвавшийся на простор Вселенной, бессмертен. Он живёт, переливаясь из травы в облако, из облака в землю. Он, «материализованный» в глубоком, искреннем, умном Слове, бродит и творит своё дело в душах людей.

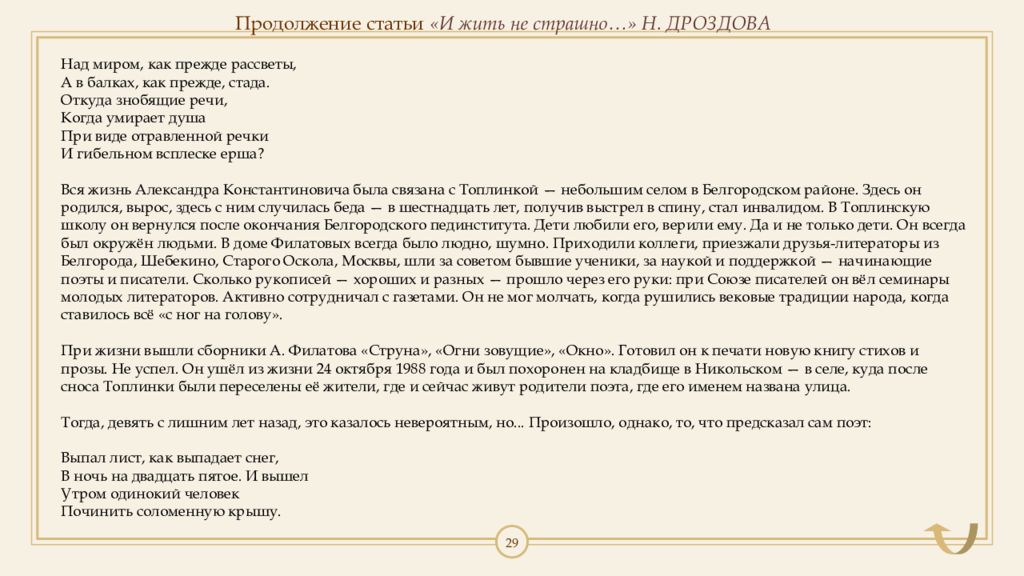

Слайд 29

Продолжение статьи «И жить не страшно…» Н. ДРОЗДОВА 29 Над миром, как прежде рассветы, А в балках, как прежде, стада. Откуда знобящие речи, Когда умирает душа При виде отравленной речки И гибельном всплеске ерша? Вся жизнь Александра Константиновича была связана с Топлинкой — небольшим селом в Белгородском районе. Здесь он родился, вырос, здесь с ним случилась беда — в шестнадцать лет, получив выстрел в спину, стал инвалидом. В Топлинскую школу он вернулся после окончания Белгородского пединститута. Дети любили его, верили ему. Да и не только дети. Он всегда был окружён людьми. В доме Филатовых всегда было людно, шумно. Приходили коллеги, приезжали друзья-литераторы из Белгорода, Шебекино, Старого Оскола, Москвы, шли за советом бывшие ученики, за наукой и поддержкой — начинающие поэты и писатели. Сколько рукописей — хороших и разных — прошло через его руки: при Союзе писателей он вёл семинары молодых литераторов. Активно сотрудничал с газетами. Он не мог молчать, когда рушились вековые традиции народа, когда ставилось всё «с ног на голову». При жизни вышли сборники А. Филатова «Струна», «Огни зовущие», «Окно». Готовил он к печати новую книгу стихов и прозы. Не успел. Он ушёл из жизни 24 октября 1988 года и был похоронен на кладбище в Никольском — в селе, куда после сноса Топлинки были переселены её жители, где и сейчас живут родители поэта, где его именем названа улица. Тогда, девять с лишним лет назад, это казалось невероятным, но... Произошло, однако, то, что предсказал сам поэт: Выпал лист, как выпадает снег, В ночь на двадцать пятое. И вышел Утром одинокий человек Починить соломенную крышу.

Слайд 30

Продолжение статьи «И жить не страшно…» Н. ДРОЗДОВА 30 Вышел, а вернуться не успел... Говорили всякое в народе: То журавль колодезный скрипел, То журавль кормился в огороде, То исчез за тучами навек... Всякое в народе повторяли — Выпал лист. И вышел человек. И его из виду потеряли. Девять лет забвения. На девять лет выпал поэт Филатов из « литпроцесса » в смысле «из процесса книгоиздания». Почему? Вопрос сложный. Не будем думать о нём, тем более на радостях. А радость такая. В Издательском доме «Шаповалов» (при финансовой поддержке администрации области) вышла книга «Александр Филатов. Я воскресну в травах спелых. Избранное». Будем надеяться, что эта долгожданная встреча с Поэтом — только начало серьёзного отношения к его наследию, достойному не просто восхищения, а кропотливого, профессионального изучения.

Слайд 31: Лариса Ермолина

31 Лариса Ермолина Ермолина, Л. Но мы-то вечные с тобой / Л. Ермолина // Знамя. – 2012. – 24 марта (№ 36). – С. 4. В память о поэте

Слайд 32

30 апреля 2014 года газета «Голос Белогорья» №17(444) 32 Макет дома и комнаты поэта в Топлинке, находится в музеи Гимназии №1 г.Белгород В настоящее время, в первой гимназии Белгорода – реконструкция кабинета Филатова. Здесь почти всё так, как было при жизни Александра Константиновича в Топлинке. Создала его Зинаида Владимировна, которая работала там педагогом дополнительного образования. И чтобы организовать и наполнить пространство, она перенесла в него филатовские вещи: диван, тот самый, на котором в ночь с 24 на 25 октября остановилось сердце поэта, радиоприёмник. Александр Константинович любил слушать голос радио «Свобода». И его проигрыватель виниловых пластинок. Их у Филатова было в изобилии. Много грампластинок. От Бетховена и Баха до Тома Джонса – музыку он любил письменный стол и печатная машинка.

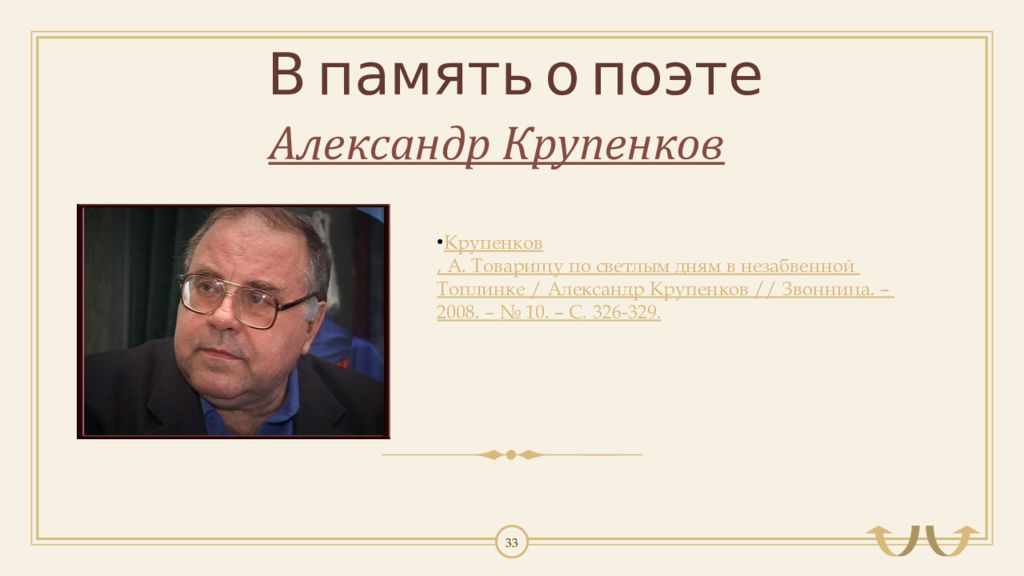

Слайд 33: Александр Крупенков

33 Александр Крупенков Крупенков, А. Товарищу по светлым дням в незабвенной Топлинке / Александр Крупенков // Звонница. – 2008. – № 10. – С. 326-329. В память о поэте

Слайд 34

Статья в журнале «Звонница» № 10, Белгород, 2008, стр. 326-329 34 «Товарищу по светлым дням в незабвенной топлинке » Автор: Александр КРУПЕНКОВ С Александром Константиновичем Филатовым я познакомился в 1977 году, когда после окончания Белгородского педагогического института приехал по направлению в Топлинку учителем в местную среднюю школу. С первых же встреч мы подружились. Я стал часто бывать в гостеприимном доме А. К. Филатова. Никогда не забудутся долгие вечера, проведённые в доме этого интересного собеседника. О чём только не велись здесь разговоры: о политике и спорте, образовании и культуре, охоте и рыбалке. Александр Константинович мог завести или поддержать разговор на любую тему и, казалось, в любой отрасли он является профессионалом. До такой степени он был в курсе обсуждаемого предмета. Когда собеседники спорили между собой, А. К. Филатов обычно молчал, внимательно слушал, но когда он начинал говорить, споры сами по себе прекращались и все переключались сразу на него. Слушать А. К. Филатова было наслаждением. Он обладал необыкновенной способностью заворожить собеседника, увлечь его своей эрудицией, логикой и силой убеждения. Александр Константинович прекрасно знал историю как нашей Родины, так и зарубежную, в деталях помнил многие исторические события и даты. Но особенно он оживлялся, когда разговор шёл о литературе. О чём бы не заходил разговор в квартире А. К. Филатова, в конце концов он незаметно переходил в область литературы, поэзии. Часто эти литературные беседы затягивались до глубокой ночи, а иногда и до утра. Дом А. К. Филатова с проходившими в нём неформальными литературными вечерами за чашкой чая, кофе или более крепкого напитка, был открыт для всех. Здесь можно было встретить писателя из столицы, поэта из провинции, художника или колхозника. Чуть ли не каждый вечер бывали на этих литературных вечерах и мы — его коллеги-учителя. Александр Константинович с удивительной лёгкостью мог расположить к себе и взрослых, и детей. Работая в местной школе завучем, ему приходилось постоянно посещать уроки своих коллег, проверять их планы. Как завуч он был требователен, никого из учителей ни разу не обидел. Посещаемые им уроки детально анализировались, его замечания и предложения шли

Слайд 35

Продолжение статьи «Товарищу по светлым дням в незабвенной топлинке » А.КРУПЕНКОВ 35 учителю только на пользу. А с каким вниманием слушали его на уроках ученики! Когда он начинал говорить, в классе мгновенно наступала тишина. Дети любили своего учителя. Он мог легко организовать их на любое дело, и они всегда с охотой включались в работу. Что бы А. К. Филатов ни мастерил на школьном дворе или у себя дома, вокруг него сразу собирались ученики, завязывался откровенный и непринужденный разговор. Александра Константиновича глубоко волновали вопросы экологии и охраны окружающей среды, причем как в масштабе страны, так и родного села. Он искренне возмущался глупейшими проектами поворота рек, осушения болот, строительства целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. Александр Константинович отчаянно бил тревогу, звонил во все инстанции и требовал наказания виновных, когда Белгородский витаминный комбинат сбрасывал отходы в Северский Донец и по реке на глазах жителей Топлинки косяками шла отравленная рыба, а ребятишки ведрами с моста черпали её и несли домой. Александр Константинович был ярым сторонником сохранения малых городов и сёл. Он первый понял всю опасность создаваемого так называемого «Белгородского моря», первым осознал все последствия местного «проекта века», всеми силами боролся за отмену этого решения. Но силы были не равны. Восторжествовал не разум, а невежество, и в результате более десятка населённых пунктов были затоплены или оказались в зоне подтопления, и люди, прожившие всю жизнь на земле своих предков, вынуждены были оставлять эту землю и переселяться в другие сёла. Эта же участь постигла и родную Топлинку А. К. Филатова, которую он любил всей душой и без которой не представлял своей жизни. Александр Константинович собирался, но, к сожалению, не успел написать историческую летопись колхоза «Память Ленина», в состав которого входили сёла Топлинка, Никольское, Пуляевка, Соломино и другие населённые пункты. Он очень хорошо знал историю Топлинки с древних времён до наших дней, с возмущением и сожалением рассказывал о разрушенной в 1950-е годы великолепной Аннозачатьевской церкви, построенной в 1786 году помещиком Выродовым. Под впечатлением Александра Константиновича Филатова, который никогда не считал себя краеведом, но на деле им безусловно был, я и сам увлёкся краеведческой и поисковой работой и занимаюсь ею уже более трёх десятилетий. А началось это так.

Слайд 36

Продолжение статьи «Товарищу по светлым дням в незабвенной топлинке » А.КРУПЕНКОВ 36 Мне, молодому учителю сельской школы, было поручено с детьми ухаживать за братской могилой погибших воинов, расположенной в центре села рядом со школой. Наша обязанность была убирать мусор вокруг могилы, сорную траву, выращивать цветы. Однажды один из моих учеников поинтересовался: «Почему на плитах выбито столько много фамилий, а никто не приезжает на могилу? Неужели никого из родных не осталось в живых?» Этот вопрос пятиклассника застал меня врасплох, ответить ничего я не смог. Обратиться за советом решил к Александру Константиновичу, который не только для меня, но буквально для всех жителей села был непререкаемым авторитетом. «Я сам об этом думал не раз», — ответил он, — и хотел заняться поиском родных погибших, но в моём положении это нелегко. А начать я думаю надо с военкомата». Я обратился в Белгородский райвоенкомат. Выяснилось, что на каждого погибшего воина заведена учётная карточка, в которой указаны фамилия, имя, отчество погибшего, год рождения, дата гибели, домашний адрес, откуда призывался воин, и сведения о родственниках. Начали писать письма по адресам сорокалетней давности. Стали приходить ответы. Оказалось, что люди, проживавшие в разных городах и сёлах страны, просто не знали, что в далёкой от них Топлинке погиб и похоронен близкий им человек. Семьями и поодиночке они приезжали в Топлинку на День Победы или в удобное для них время. Самое активное участие во встречах родственников погибших воинов принимали Александр Константинович и его супруга Зинаида Владимировна. Приезжавших гостей размещали в школьном интернате и в домах местных жителей. В небольшом доме Филатовых всегда находилось место для семьи погибшего защитника Отечества. Особенно подружился А. К. Филатов с родственниками рядового М. Т. Тарасова, которые ежегодно приезжали из Киева в Топлинку на могилу своего отца, мужа, деда. Александр Константинович охотно помогал готовить торжественные митинги и линейки Памяти на День Победы, которые проходили у братской могилы. Оставаться в стороне он просто не мог. В окружении родственников погибших воинов, он, сидя в своей инвалидной коляске, рассказывал гостям о боях за Топлинку, а потом вместе со всеми спускался к реке и продолжал свой рассказ о форсировании Северского Донца, во время которого погибло много наших солдат и офицеров. Большую помощь оказал Александр Константинович в поиске ветеранов 201-й отдельной танковой бригады, освобождавшей в 1943 году Топлинку. Многие воины бригады остались лежать в топлинской земле. Немало усилий пришлось приложить, чтобы разыскать оставшихся в живых ветеранов, проживавших в разных городах и сёлах страны, чтобы они смогли приехать и положить цветы на могилу своих однополчан. И в этом немалая заслуга Александра Константиновича. Особенно памятной была первая встреча ветеранов 201-й отдельной танковой бригады с родственниками воинов, павших за Топлинку,

Слайд 37

Продолжение статьи «Товарищу по светлым дням в незабвенной топлинке » А.КРУПЕНКОВ 37 состоявшаяся 9 мая 1980 года. У входа в школу гостей встречал Александр Константинович с ребятишками, сразу же завязался разговор. Ветераны вспоминали о боях за Топлинку, Александр Константинович, много лет занимавшийся восстановлением боевой биографии родного села, дополнял их рассказы. Потом все вместе направились к Северскому Донцу и опустили в воду венки с траурными лентами. Почтить память павших при переправе воинов таким образом тоже предложил Александр Константинович. Об этой памятной встрече ветеранов войны и семей погибших воинов мы с Александром Константиновичем подготовили большой совместный очерк «Здесь был плацдарм…», который был опубликован 17 мая 1980 года в районной газете «Знамя». Вспоминая те пять лет, которые мне пришлось почти ежедневно общаться с Александром Константиновичем, я благодарю судьбу за то, что она свела меня с этим человеком. Именно в то время и по совету А. К. Филатова была написана и опубликована в 1978 году в «Ленинской смене» моя первая статья «Парень из Казани» о лейтенанте Александре Дюкове, погибшем в боях за Топлинку. Я благодарю судьбу за то, что у меня, молодого сельского учителя, а потом директора школы, был такой опытный наставник, завуч школы, Учитель с большой буквы, на знания и опыт которого я всегда мог положиться. В 1982 году я уехал из Топлинки в Белгород, а вскоре и Александр Константинович с семьёй переехал в Белгород. К сожалению, здесь мы встречались очень мало. Всего несколько раз бывал у него в доме по улице Шаландина, ни разу не пришлось побывать на новой квартире в районе Левобережья. Иногда перезванивались по телефону. Теперь очень жалею, что из-за повседневной текучки редко встречался с Александром Константиновичем в Белгороде. А ведь, наверное, именно этот период жизни был для него самым тяжёлым, именно тогда, оторванный от родной Топлинки, он особенно нуждался в поддержке друзей и бывших коллег-учителей. Помню последнюю нашу встречу в его квартире на улице Шаландина года за три до смерти. Было заметно, что за последние три года он сильно сдал. Много курил. «Курить, — сказал он, — я уже не брошу никогда». С тоской добавил: «Да и зачем бросать, всё равно жить осталось совсем мало». В эту последнюю нашу встречу он подарил мне на память только что вышедшую в Воронеже свою книгу стихов «Окно» с трогательной надписью: « Крупенкову Сане, товарищу по светлым дням в незабвенной Топлинке, всё, что сегодня могу, с самыми добрыми пожеланиями и сердечно… А. Филатов, г. Белгород, 1985 год». Потом было ещё несколько телефонных разговоров и, к сожалению, ни одной встречи. В октябре 1988 года, вернувшись как-то вечером с работы домой, застал мать со слезами на глазах. Она сказала, что

Слайд 38

Продолжение статьи «Товарищу по светлым дням в незабвенной топлинке » А.КРУПЕНКОВ 38 только что по белгородскому радио в новостях передали, что умер Филатов. Это сообщение было совершенно неожиданным. Не верилось, что больше нет Александра Константиновича. Прощание проходило во Дворце культуры « Энергомаш ». У гроба в почётном карауле стояли его друзья, знакомые, писатели, поэты, все, те кто был знаком с его творчеством и любил его стихи. Похоронили Александра Константиновича на сельском кладбище при въезде в Никольское, куда переехали в связи с переселением из Топлинки его отец и мать. Когда приходится бывать в Никольском, всегда захожу на кладбище. Здесь, стоя у могилы Поэта, особенно отчетливо вспоминаются ушедшие годы знакомства с этим замечательным человеком.

Слайд 39: Виталий Волобуев

39 Виталий Волобуев Волобуев, В. На открытие библиотеки имени Филатова : [стихотворение, посвященное присвоению Никольской библиотеке имени поэта-земляка Филатова А.К. / Виталий Волобуев. – [Белгород, 2015]. В память о поэте

Слайд 40: Ольга Истомина

40 Ольга Истомина Истомина, О. «Я сам не жал колосьев счастья...» / О. Истомина // Смена. – 1993. – 25 марта. – С. 6. Истомина, О. Неправда, друг не умирает / О. Истомина // Ленинская смена. – 1989. – 25 марта. Истомина, О. «Стихи случились как потребность» / О. Истомина // Белгородские известия. – 2006. –17 янв. – С. 3. «Неправда, друг не умирает» (Газета «Белгородские известия» №112 от 28 июля 1998г., с.3) В память о поэте

Слайд 41

Статья в газете «Смена» от 25 марта 1993 года 41 — Да чем, скажите, большевизм отличался от фашизма? Идеологией? Так ведь «Свобода. Равенство. Братство»... — были только на словах. А на деле: вся страна — единый концентрационный лагерь. И все — рабы. Только по разные стороны колючей проволоки. Маршал Блюхер, конечно, герой. Но сначала он подписал смертный приговор Тухачевскому, а через год подписали ему. За что боролись, то и получили. Почитайте «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Жизнь и судьбу» Гроссмана... Солженицын, Гроссман, Бердяев, Гумилев, Ходасевич... Я, конечно, знала эти имена и до 1987 года (год нашего знакомства с Александром Филатовым), кое-что читала в «самиздатовских» или дореволюционных изданиях, но говорить о них в то время отваживалась далеко не со всеми. Да и многие ли отваживались? «Я сам не жал колосьев счастья…» Автор: Ольга ИСТОМИНА Телефонным звонкам Александра Константиновича я была рада в любое время дня и ночи. И не просто рада, они были для меня долгожданными всегда. Даже если распрощались накануне. Так уж получалось, что никак не могли наговориться. И так получалось, что больше говорил он. Диалог был попросту тесен ему и он, не умещаясь в нём, выплёскивался из его рамок, переходил на монолог. Но выходило это совсем не навязчиво, а как-то естественно, само собой. И я, захлебываясь от волнения, могла слушать его бесконечно.

Слайд 42

42 А Филатову я доверилась сразу. И влюбилась в него тоже сразу, с первого телефонного разговора. Других, впрочем, и не было. Так распорядилась судьба, что мы не только не были знакомы лично, но не видели друг друга даже издали. Договаривались не раз, планировали возможность встречи, но так и не встретились. Ко времени нашего телефонного знакомства Саша был уже тяжело болен. Жить ему оставалось чуть больше года. О чём я, конечно же, не догадывалась. А он? Догадывался ли о близкой смерти? Судя по нашим разговорам, вряд ли. Даже рассказывая о своих больничных мытарствах, о недомоганиях (знала бы я тогда, как он мучился физически и как страдал!) никогда не жаловался был полон оптимизма и желания жить, работать. И работал. Дай Бог так работать здоровому человеку и так заниматься собственным образованием. Недавно один знакомый поэт, услышав мои восхищённые воспоминания о том, каким образованным и начитанным был Филатов, пожал плечами. «Но у него же было столько свободного времени; читай да пиши, инвалидам в этом отношении всегда проще». Вот так! Как будто и впрямь Александр был только инвалидом? Как будто не проработал в Топлинской средней школе 15 лет учителем русского языка и литературы. И закончив уроки не приносил домой стопы ученических тетрадей. Не вёл, уже будучи членом Союза писателей, семинаров молодых литераторов и не перелопачивал груды рукописей (зачастую откровенно бездарных) начинающих поэтов, не писал статьи в районную и областные газеты и не только в газеты! До сих пор сохранились его копии «докладных записок» в райкомы и обком партии, в московские министерства и ведомства о том, что строительство Белгородского моря — преступление перед природой, перед людьми, живущими на этой земле. Снят фильм по сценарию Филатова «У нас всего много». Да, его борьба не увенчалась успехом. Но он не мог молчать, когда рушились вековые крестьянские уклады и целые деревни переселялись на новые местожительства и не молчал. Не припомню, чтобы кто-то из белгородских деятелей культуры проявил подобную гражданскую активность. А Александр Филатов жил именно так. Дорожа каждым днем, каждым часом, не позволяя себе расслабиться ни на минуту. И всё делал, словно взахлёб. Читал, писал, рыбачил, работал в саду и по дому. Продолжение с татьи «Я сам не жал колосьев счастья…» О. ИСТОМИНА

Слайд 43

43 Так общался со своими учениками и друзьями, которых принимал «целыми делегациями» и в Топлинке, и позже в Белгороде, в нелюбимой городской квартире, называемой им не иначе как «коммуналка». Скольким молодым поэтам он помог поверить в себя, скольких старших товарищей поддержал в трудную минуту! Откуда только время и силы брались? Сам он на мой вопрос ответил как-то так: «Я знаю цену жизни, но знаю и цену смерти». И это были не просто высокопарные слова. Он, действительно, знал её не понаслышке. И даже предсказал точную дату своего ухода в стихотворении «Портрету А. Филатова»: «Ты двадцать пятого родился, Я — двадцать пятого умру...» Он и в самом деле умер в ночь с 24 на 25 октября 1988 года... Дала о себе знать старая рана, которую он получил еще в 16 лет. Тогда Саша победил смерть и больше того, несмотря на предсказания врачей (полная неподвижность), научился ходить на костылях, водить машину. Закончил школу, Белгородский педагогический институт. Полюбил прекрасную женщину, вырастил сад и замечательного сына. И самое главное — оставил о себе светлую память в своих книгах. Поэты в отличие от других бессмертны, пока живы их стихи, пока есть хоть один читатель. А Филатова читают, и ещё как. В эти юбилейные дни во многих школах города и района прошли вечера его памяти. Сегодня пройдёт литературный праздник в селе Никольском. Там, где Александр похоронен, где живут его родители и где центральная улица названа его именем. ...Когда мне сказали: «Умер Саша», я словно окаменела. И никак не могла поверить не в то, что умер, а в то, что уже никогда (!), никогда (???) не услышу его голоса. А еще простить себе, что так и не повидалась с ним. Даже в последний путь не проводила. Надо же было уехать из Белгорода именно в эти дни! Так странно, нелепо и беспощадно кроится наша жизнь... А на днях, возвращаясь с кладбища из Никольского, вдруг подумала: а может, не так уж и нелепо? Может, даже хорошо, что не встретились и что не видела его в гробу? Не пришлось прощаться. «Поэты живут и должны оставаться живыми». Таким он и остается в моей памяти. Просто от него давно не было телефонных звонков... Продолжение с татьи «Я сам не жал колосьев счастья…» О. ИСТОМИНА

Слайд 44

Статья в газете «Ленинская смена» от 25 марта 1989 года 44 У Александра Филатова было много друзей. Судьба наделила его необыкновенной душевной щедростью и красотой. Он был прекрасным педагогом, самобытным поэтом, страстным публицистом и замечательным человеком, Неудивительно, что к нему тянулись люди очень разные и по возрасту, и по интересам, и по жизненному вероисповеданию. Начинающие поэты, солдатские вдовы, пережившие своих любимых чуть не на полвека, школьники, признанные литераторы, художники и колхозники встречали в его доме, в Топлинке [ныне погребённой под волнами Белгородского моря], и позже, в белгородской квартире, одинаково тёплый прием. Он был редким собеседником: умел терпеливо слушать и при этом буквально зажигать своими рассказами. Поговорив с Александром однажды, уже невозможно было вырваться из-под его обаяния. Тянуло слушать этого человека и говорить с ним ещё и ещё. Так случилось со многими, случилось и со мной. Я не принадлежала к числу близких друзей Филатова, больше того, никогда не встречалась с ним лично. Мы познакомились с ним по телефону в последний год его жизни (чего ни он, ни тем более я, конечно, и предположить не могли]. Наша газета собиралась открыть на своих страницах «Читальный зал ЛС». В первом выпуске решили предложить на обсуждение пьесу М. Шатрова «Дальше, дальше, дальше...». Произведение небесспорное, вызвавшее целую бурю негодования у «официальных» историков и сталинистов, и не менее бурный отклик одобрения у людей, настроенных более прогрессивно и непредвзято. В «Читальном зале «ЛС» нам хотелось показать обе точки зрения, чтобы вызвать тем самым своих читателей на дальнейший разговор не только о современной литературе, но и о прошлом нашей истории, её «белых пятнах», о сегодняшней судьбе страны и личной гражданской позиции молодого человека. «Неправда, друг не умирает» Автор: Ольга ИСТОМИНА

Слайд 45

Продолжение статьи в газете «Ленинская смена» от 25 марта 1989 года 45 Начать такой разговор должен автор, который бы сумел дать страстный толчок публицистического переосмысления советской истории на примере шатровской пьесы. Мы обратились к нескольким белгородским писателям, но все они по тем или иным причинам воздержались от выступления на страницах газеты именно по этому поводу. Филатов согласился сразу. Его материал «По праву бунтующей совести» принес в редакцию десятки читательских писем и вызвал массу телефонных звонков. С этого, собственно, и началась моя дружба е Александром Константиновичем. Появилась потребность делиться прочитанным, а позже и глубоки личным. Он тоже часто звонил мне, рассказывал о своих творческих планах, читал отдельные стихи, предлагал темы для газетных публикаций, собирался много писать для нас сам. Особенно его волновали проблемы экологии. Природа была для Филатова не просто окружающей средой, а целым миром, генерирующим в человеке всё лучшее и одновременно обнажающим низменно-инстинктное. Достаточно прочесть лишь некоторые его стихи, чтобы почувствовать это. Они дышат величественной красотой родного края: кажется, физически ощущаешь запах горькой лебеды и неповторимую прель грибных полян, слышишь голоса птиц и шорох падающего осеннего листа, видишь молнию, качающуюся на волне кровавым щупальцем кальмара... И вместе с поэтом переживаешь боль за эту поруганную красоту. «Я видел, как речку сживали со света...». Но, конечно, круг его интересов не замыкался только на природе и только на поэзии. Он был полон оптимизма и желания работать. Надежда на скорое выздоровление никогда не покидала его. Однажды, в 16 лет, он уже победил смерть. Колхозный сторож выстрелил вслед идущим по ночному саду ребятам. Вся ружейная дробь пришлась на Сашу Филатова. Врачи предсказали смерть. Александр выжил. Они предрекали ему полную неподвижность. Юноша научился ходить на костылях. Закончил школу, а потом и институт, проработал 15 лет учителем. И всё-таки выстрел оказался роковым. Он дал о себе знать почти через два десятилетия. Александр Константинович никогда не жаловался на болезнь во время наших долгих разговоров. Я, слыша его бодрый голос, даже представить не могла, какие физические страдания приходится переносить этому мужественному человеку. Радовалась телефонным звонкам Филатова, раздававшимся между тем всё реже и реже. Жить ему оставалось считанные недели. Мы так и не встретились.

Слайд 46

Продолжение статьи в газете «Ленинская смена» от 25 марта 1989 года 46 Я пришла в дом поэта слишком поздно. И всё же, слушая песни его сына, написанные на стихи отца, перечитывая вместе с Зинаидой Владимировной (женой А. К. Филатова) его архивные рукописи, упрямо твердила про себя симоновские строки: «Неправда, друг не умирает, он рядом быть перестаёт...». Я до сих пор не могу поверить, что его нет. И до сих пор жду звонка... Да чем, скажите, большевизм отличался от фашизма? Идеологией? Так ведь «Свобода. Равенство. Братство»... — были только на словах. А на деле: вся страна — единый концентрационный лагерь. И все — рабы. Только по разные стороны колючей проволоки. Маршал Блюхер, конечно, герой. Но сначала он подписал смертный приговор Тухачевскому, а через год подписали ему. За что боролись, то и получили. Почитайте «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Жизнь и судьбу» Гроссмана... Солженицын, Гроссман, Бердяев, Гумилев, Ходасевич... Я, конечно, знала эти имена и до 1987 года (год нашего знакомства с Александром Филатовым), кое-что читала в «самиздатовских» или дореволюционных изданиях, но говорить о них в то время отваживалась далеко не со всеми. Да и многие ли отваживались?

Слайд 47: Юрий Чубуков

47 Юрий Чубуков Чубуков, Ю. Живая душа поэта / Ю. Чубуков // Знамя. – 1993. – 24 марта (№ 23). – С. 1. Чубуков, Ю. Живая душа поэта / Юрий Чубуков // Знамя. – 1993. – 24 марта (№23). – С. 2. В память о поэте

Слайд 48: Валерий Черкесов

48 Валерий Черкесов Черкесов, В. «Но мы-то вечные с тобой…» : к 50-летию со дня рождения А. К. Филатова / В. Черкесов // Крестьянское дело. 1993. – 25-31 марта. – С. 6. Черкесов, В. Александр Филатов: «Нет труда, наверное, мучительней…» / В. Черкесов // Голос Белогорья. – 2014. – 30 апр. (№ 17). – С. 7. В память о поэте

Слайд 49

Статья в газете«Крестьянское дело» от 25-31 марта 1993 года 49 «Но мы-то вечные с тобой Автор: Валерий ЧЕРКЕСОВ Этого села с пророчески-трагическим названием Топлинка — родины Александра Филатова — уже нет. Небольшое, миролюбиво-тихое, стояло оно на берегу Северского Донца, пока по чьему-то неумному решению была превращена река в так называемое рукотворное море. Сейчас, рассказывают, зеленовато-тухлая вода подступила вплотную к границам бывшего селения. Жители отсюда давно уехали, а на благодатной почве неистово разросся бурьян. И все-таки это село навсегда останется в памяти людей — и не только тех, кто в нём когда-то жил. Его увековечил своим поэтическим даром Александр Филатов. Откройте его сборник «Струна», «Огни зовущие» и «Окно» — значительная часть стихотворений, если не впрямую, то косвенно посвящены родному селу. «Баллада о Топлинке » начинается такими строками: Не знаю и не ведаю начала Того села, где дом мой и жена, И где моё рождение встречала Великая и грозная война.

Слайд 50

Продолжение статьи «Но мы-то вечные с тобой» В. ЧЕРКЕСОВ 50 А заканчивается оно так: Но, как всегда, в село заходят зори, В малиновые падают кусты... И каждый год черёмух обновленье, И каждый год цветение долин! Селенье, мое милое селенье — Глубинный край и сказок и былин... Много позже, когда беда, настоящая, подступающая к родным местам беда, осознанная сердцем поэта, ибо он неоднократно выступал в печати против авантюрных прожектов по поводу «будущего моря», напишется стихотворение «На снос Топлинки ». Читаешь — и боль в буквальном смысле пронзает душу: Но мы-то вечные с тобой. Как свет звезды, как свет луны, Как продолженье жизни — сны, Где всё летит, где все летят: Деревья, хата, спелый сад И я с тобой и ты со мной, И край могилы ледяной — За пять, за десять, за сто лет До наступленья истых бед. Говорят, поэты предчувствуют свой конец, свой исход. Александр Филатов в этом отношении — не исключение. Но он предопределил и своё будущее, вернее, будущее своих стихов. Лучшие из них действительно вечны. И время подтверждает это.

Слайд 51

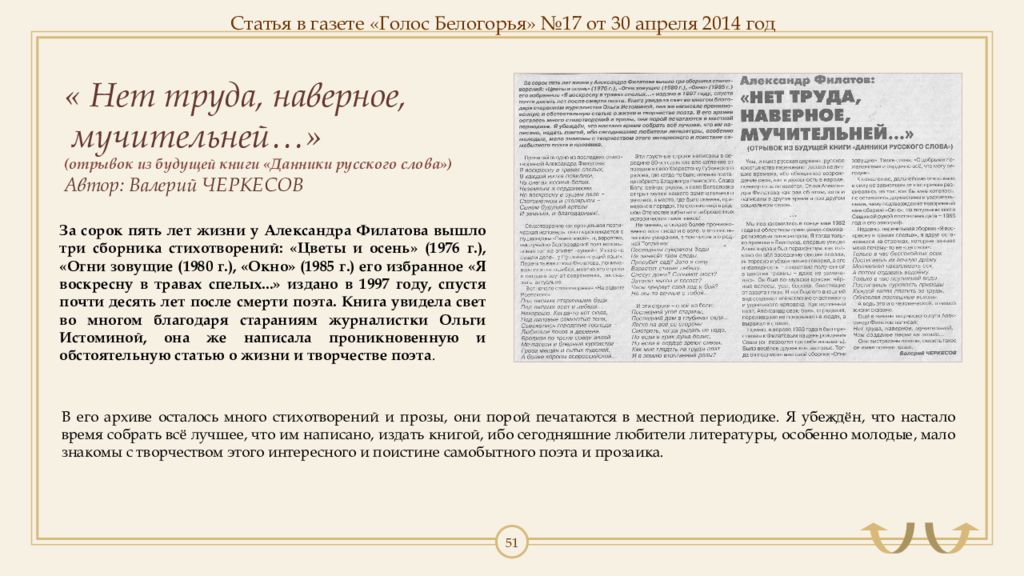

Статья в газете «Голос Белогорья» №17 от 30 апреля 2014 год 51 « Нет труда, наверное, мучительней…» (отрывок из будущей книги «Данники русского слова») Автор: Валерий ЧЕРКЕСОВ За сорок пять лет жизни у Александра Филатова вышло три сборника стихотворений: «Цветы и осень» (1976 г.), «Огни зовущие (1980 г.), «Окно» (1985 г.) его избранное «Я воскресну в травах спелых...» издано в 1997 году, спустя почти десять лет после смерти поэта. Книга увидела свет во многом благодаря стараниям журналистки Ольги Истоминой, она же написала проникновенную и обстоятельную статью о жизни и творчестве поэта. В его архиве осталось много стихотворений и прозы, они порой печатаются в местной периодике. Я убеждён, что настало время собрать всё лучшее, что им написано, издать книгой, ибо сегодняшние любители литературы, особенно молодые, мало знакомы с творчеством этого интересного и поистине самобытного поэта и прозаика.

Слайд 52

Продолжение статьи в газете «Голос Белогорья» №17 от 30 апреля 2014 год 52 Прочитайте одно из последних стихотворений Александра Филатова: Я воскресну в травах спелых, В каждой нитке повилики, На снегах иссиня-белых. Неземным и сердоликим. Но воскресну в сущем деле − Стогомётном и столярном − Сыном будущей артели И земным, и благодарным!.. Стихотворение как прощальная поэтическая исповедь, оно перекликается с пушкинским «Памятником», и, вероятно, неслучайно белгородский поэт использовал тот же эпитет «сущий». У него «в сущем деле», у Пушкина «сущий язык». Перечитывая стихи Филатова, понимаешь: поэт не ошибся, многие его строки и сегодня звучат современно, так сказать, актуально. Вот начало стихотворения «На родине Раевского»: Под липами старинными беда. Под липами осот и лебеда... Нехорошо. Когда-то вот сюда, Под липовые сомкнутые тени, Съезжались городские господа – Любители покоя и деревни. Бродили по тропе среди аллей Мечтатели и бледные курсистки – Гроза мещан и сытых пуделей, А более короны всероссийской...

Слайд 53

Продолжение статьи в газете «Голос Белогорья» №17 от 30 апреля 2014 год 53 Эти грустные строки написаны в середине 80-х годов как впечатление от поездки в село Хворостянку Губкинского района, где когда-то было имение поэта-декабриста Владимира Раевского. Слава Богу, сейчас рядом, в селе Богословка открыт музей нашего замечательного земляка, а место, где было имение, приведено в порядок. Но сколько ещё в родном Отечестве забытых и заброшенных исторических памятников! Не менее, а скорее более проникновенно поэт писал и о селе, о его постепенном умирании, в том числе и о родной Топлинке : Последним сумраком беды Не занесёт твои следы. Прорубят сад? Зато в саду Взрастит стихия лебеду. Снесут дома? Сломают мост? Затопят выгон и погост? Часы прервут свой ход и бой? Но мы-то вечные с тобой... И эти строки – о той же боли: Последний угол старины, Последний дом в глубинах сада... Легко на всё со стороны Смотреть, когда рыдать не надо. Но если в крик душа болит, Но если в сердце зреют слёзы, Как мне глядеть на груды плит И в землю втоптанные розы? Увы, и ныне русская деревня, русское крестьянство переживают далеко не лучшие времена, ибо обещанное возрождение села, как и духовность в народе, почему-то затягивается. Стихи Александра Филатова как раз об этом, хотя и написаны в другое время и при другом социальном строе.

Слайд 54

Продолжение статьи в газете «Голос Белогорья» №17 от 30 апреля 2014 год 54 *** Мы познакомились в конце мая 1982 года на областном совещании-семинаре молодых литераторов. Я тогда только приехал в Белгород, впервые увидел Александра и был поражён тем, как толково он вёл заседание секции поэзии, интересно и убедительно говорил, а его инвалидность − следствие полученной в детстве травмы − даже не замечалась. Он был по-мужски красив: чёрные волосы, усы, борода, блестящие от азарта глаза. И вообще его внешний вид создавал впечатление счастливого и удачливого человека. Как истинный поэт, Александр свою боль, страдания, переживания не показывал на людях, а выражал в стихах. Помню, в апреле 1983 года я был приглашен к Филатовым на день рождения Саши (он позволял так себя называть). Было весёлое дружеское застолье. Тогда он подписал мне свой сборник «Огни зовущие». Такие слова: «С добрыми пожеланиями и сердечно всё, что могу сегодня». К сожалению, дальнейшие отношения в силу не зависящих от нас причин развивались не так, как бы мне хотелось, но оставались дружескими и уважительными, чему подтверждение подаренный мне сборник «Окно». На титульном листе Сашиной рукой поставлена дата − 1985 год и его автограф. Недавно, перечитывая сборник «Я воскресну в травах спелых», я вдруг остановился на строчках, которые раньше меня почему-то не «цепляли»: Только в час беспокойных осок Постигаешь их вечную дрёму − Молчаливо накапливать сок, А потом отдавать водоёму. Только в час поутихшей воды Постигаешь суровость природы − Каждой капле платить за труды, Обновляя поспешные всходы.

Слайд 55

Продолжение статьи в газете «Голос Белогорья» №17 от 30 апреля 2014 год 55 А ведь это и о человеческой, о нашей жизни сказано. Ещё в начале творческого пути Александр Филатов написал: Нет труда, наверное, мучительней, Чем созданье песни на земле... Они выстраданы поэтом, сказать такое он имел полное право.

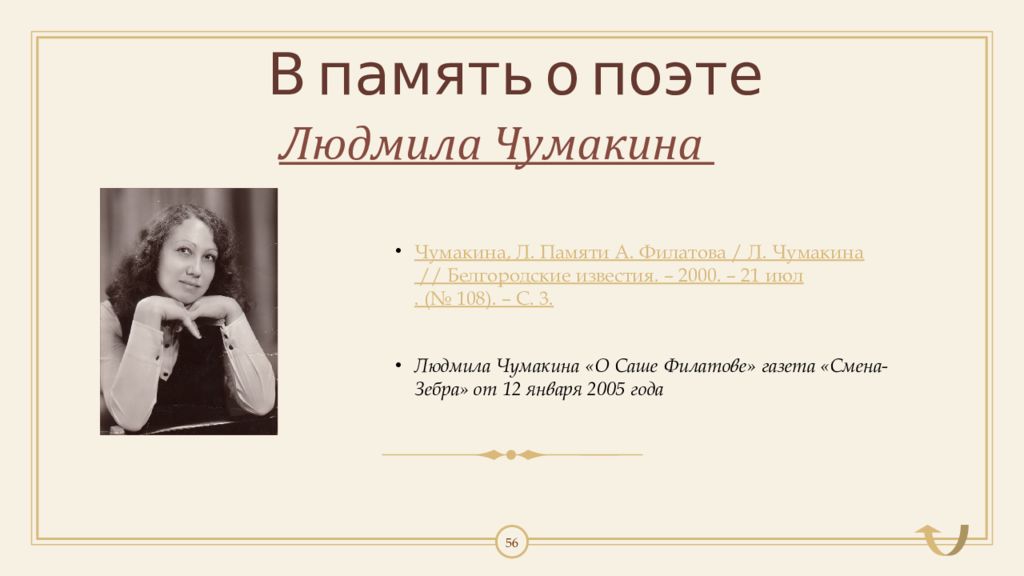

Слайд 56: Людмила Чумакина

56 Людмила Чумакина Чумакина, Л. Памяти А. Филатова / Л. Чумакина // Белгородские известия. – 2000. – 21 июл. (№ 108). – С. 3. Людмила Чумакина «О Саше Филатове» газета «Смена-Зебра» от 12 января 2005 года В память о поэте

Слайд 57

57 Автор: Людмила ЧУМАКИНА О Саше Филатове я писала и коротко и длинно, но то была диктовка памяти: о том-о сём. Он для меня был явлением: как будто разверзлось небо и доставило его готовеньким Земле. А между тем он обыкновенно родился: от Евгении и Константина, но только постигшее несчастье так преобразило душу и лицо, что он действительно отличался от всех, кого мне довелось знать. Бог его выделил среди людей, дав все сразу — красоту, мягкость, честь, силу воли, многознающую душу, а чтобы всё это удержать в берегах, добавил ему в расцвете лет — увечье и талант. Я впервые не без трепета берусь сказать о его таланте. Перечитывая эти тонкие книжечки, изданные при жизни, я всматриваюсь в каждое знакомое мне слово. С опаской. Личность Филатова была такой габаритной и всепоглощающей, такой во всем талантливой, что поэтический дар не выпирал, как отдельный талант!.. Так мне тогда казалось. Для меня был нормальным и естественным тот факт, что ему всё дается, за что бы ни взялся! Он бы всё равно оказался больше — и своих стихов, и своих картин, и своей музыки! Именно поэтому стихи Филатова никогда не жили отдельной от него жизнью (на мой тогдашний взгляд). И вот я оказалась перед ними, живущими 16 лет отдельной от автора жизнью! И, может быть, именно теперь я могу сказать о них, не промахнувшись! От нахлынувшей любви к большому и всемогущему Филатову, теперь уже пришедшему ко мне через стихи, я назову их гнёздами ласточек, где ни одна травинка не топорщится, где всё смочено собственной слюной и скреплено для жизни, а дальше — для памяти... И звук звуку рад в этих стихах! Да. Они совсем такие, как Саша, но могут жить и без него! И не просто могут, а живут, укрупняются и возвращают его. Как сама природа, повторяясь в четырех временах года, безостановочно вращающихся в колесе вселенной, так и стихи Саши плавно следуют за этим колесом, не тяготясь повторами. С татья в газете «Смена-Зебра» от 12 января 2005 года «О Саше Филатове» (Фрагмент из воспоминаний о белгородских поэтах)

Слайд 58

58 В этом и есть «неслыханная простота», о которой говорил Пастернак. Простота, равная мудрости. Созерцательная тишь. Точнее, Восток: по звуку, по бесшумной поступи, по соединению только соединимых звуков, по вбиранию в строку благословения, идущего от вселенских повторов. О, как силён он в этой лепке, по-гамсуновски вросший в свои леса Пан, променявший суету на созерцание. Только капли, только птицы, Только запах чемерицы, Только вольницей дыша, Зрит и слушает душа. Не обольщайтесь сказать так же. Ничего не выйдет. Эта «неслыханная простота» — под сенью слишком искушённого ума, уступившего своё первородство. Только органика несёт в себе свет, желанье и любовь — и никакими софитами не согреешься без солнышка. Прислушаюсь — дышит, прислушаюсь — бьется В соломенных крышах бессильное солнце. И дышит, и бьется, и грезит спросонок Под крышей и солнцем чердачный мышонок. И где-то в подполье жучок колготится... Кому же приволье всесветное снится? Не слышу ответа и жалоб не слышу. Окончилось лето — под крышу, под крышу! И опять вижу древний Восток. Не потому ли, что удел мудреца — не покидать место рождения и заниматься собиранием себя? Топлинка — Сашин Восток — замкнутость и разомкнутость одновременно. Оттого его строка естественно-гармонична; и Саша сам уже не мог не подчиниться своей строке, какие бы страсти в нём ни бушевали, какой бы бунт в нём ни поднимался! Всё, что громче леса и воды, — строка не принимала! Я это только теперь увидела. Требование его строки — подчиниться тишине, не калеча её, находя звук, сходный с ней, учась у неё. Продолжение с татьи в газете «Смена-Зебра» от 12 января 2005 года

Слайд 59

59 Всё кажется, недавно это было — Возок, река и темь вокруг. И нас везла орловская кобыла На Бежин луг. Деревни, проплывающие мимо. Густые пашни. И возок По грунтовым дорогам пилигримов Шёл навзволок. И неуёмный миг сопереженья, Как будто прошлое дразня, Прошёл в душе нелёгким продолженьем Иного дня — Навозным дымом, шелестом осоки, Скупым преданьем старины. И небом, неподвижным и высоким В лучах луны... Так, наверное, говорили Цао Чжи, Юн Сандо, Ли Бо, Ким Чхонт-хэк, Ду Фу, Сунь Юнфень, Чон Чхоль, храня верность «своей Топлинке ». Сосновый ветер льётся мне на грудь. Кто это: Ли Бо или Филатов?.. 9-11 октября 2004 Москва Продолжение с татьи в газете «Смена-Зебра» от 12 января 2005 года Газета «Белгородские известия» №108 21 июля 2000 г. с.3

Слайд 60: Татьяна Черных

60 Татьяна Черных Черных, Т. В память о поэте : в Никольском прошёл вечер Александра Филатова / Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. — № 45 ( нояб.). – С. 7. В память о поэте

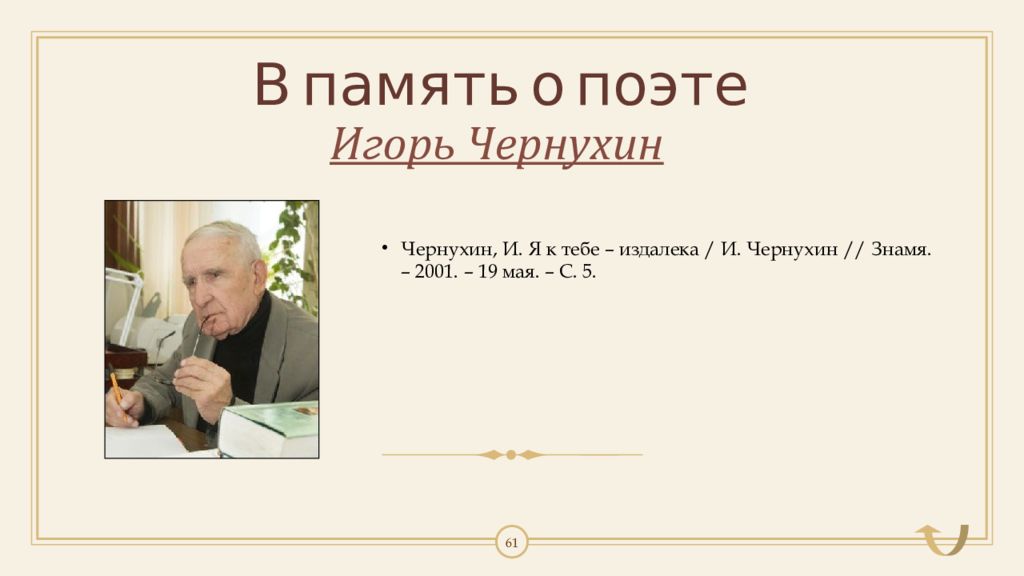

Слайд 61: Игорь Чернухин

61 Игорь Чернухин Чернухин, И. Я к тебе – издалека / И. Чернухин // Знамя. – 2001. – 19 мая. – С. 5. В память о поэте

Слайд 63: Александр Гирявенко

63 Александр Гирявенко Гирявенко, А. «Напомнить миру о себе» : к 65-летию со дня рождения А. К. Филатова / А. Гирявенко // Знамя. – 2008. – 21 марта (№ 36). – С. 2. Гирявенко, А. «Я любил и чувствовал до слез…» : литературный очерк / А. Гирявенко // Знамя. – 1999. – 20 марта. – С. 5. ??? В ворде В память о поэте

Слайд 65: Лев Конорев

65 Лев Конорев Конорев, Л. Ф. «Сопричастный всему сущему…» / Л. Ф. Конорев // Люди, которых я знал : из литературных мемуаров / Л. Ф. Конорев. – Белгород : Константа, 2008. – С. 103-119. В память о поэте

Слайд 66: Алексей Кривцов

66 Алексей Кривцов Кривцов, А. Об Александре Филатове / А. Кривцов // Знамя. – 1998. – 5 сент. – С. 4. Кривцов, А. Об Александре Филатове / А. Кривцов // Знамя. – 1998. – 12 сент. – С. 5. – Продолж. Начало: Знамя. – 1998. – 5 сент. Кривцов, А. Об Александре Филатове / А. Кривцов // Знамя. – 1998. – 3 окт. – С. 5. – Продолж. Начало: Знамя. – 1998. – 5 сент., 12 сент. В память о поэте

Слайд 67: Анатолий Форов

67 Анатолий Форов Форов, А. Поэту А. К. Филатову / А. Форов // Осенний клич : лирика / А. Форов. – Белгород : Издат. дом "В.Шаповалов", 2002. – С. 37, 96. В память о поэте

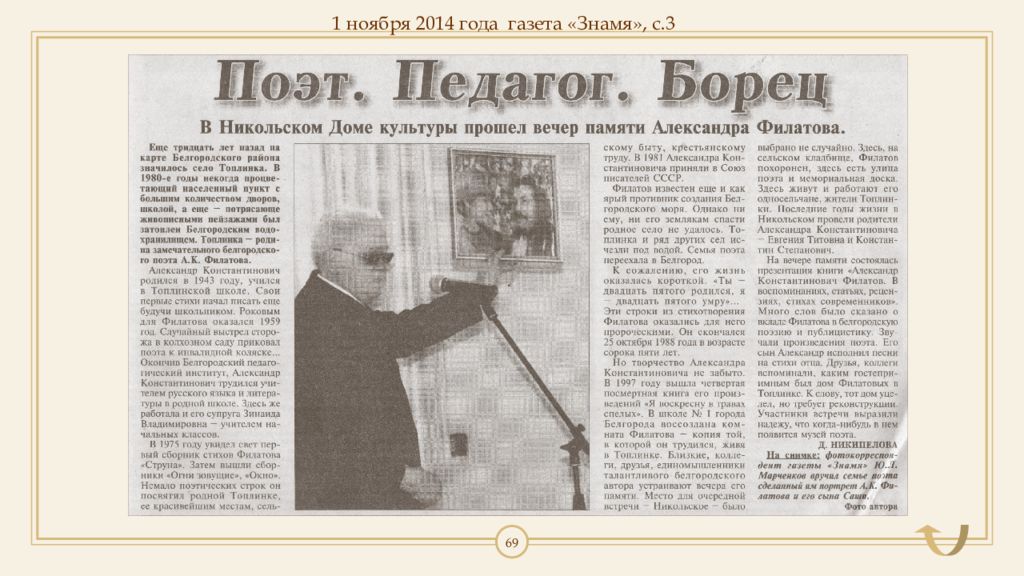

Слайд 68: Дина Никипелова

68 Дина Никипелова Никипелова, Д. Поэт. Педагог. Борец / Д. Никипелова // Знамя. – 2014. – 1 нояб. (№ 78). – С. 3. В память о поэте

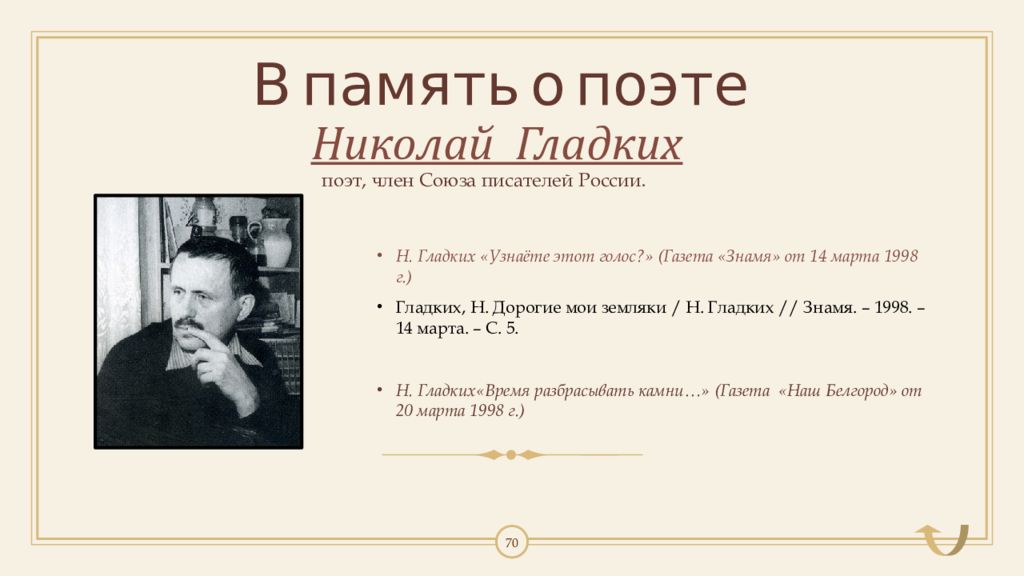

Слайд 70: Николай Гладких

70 Николай Гладких Н. Гладких «Узнаёте этот голос?» (Газета «Знамя» от 14 марта 1998 г.) Гладких, Н. Дорогие мои земляки / Н. Гладких // Знамя. – 1998. – 14 марта. – С. 5. Н. Гладких«Время разбрасывать камни…» (Газета «Наш Белгород» от 20 марта 1998 г.) В память о поэте поэт, член Союза писателей России.

Слайд 71

Статья в газете «Знамя» от 14 марта 1998 г. 71 «Узнаёте этот голос?» Автор: Николай ГЛАДКИХ Дорогие мои земляки, Беспокойные дети природы, Засевайте свои огороды На излуке засохшей реки... Узнаёте, земляки, этот голос? Спокойный и призывный, негромкий и страстный. Помните эти глаза? Красивые, лучистые, проницательные. Александр Константинович Филатов. Он был и остаётся для нас с вами больше чем поэт. Его стихи искренние, глубокие, словно мостик от его к нашим — судьбе и жизни. Словно совесть. Не каждому дано родиться поэтом. Не каждому выпадает доля стать инвалидом в шестнадцать лет. Но свои испытания даются всем, и все вольны выбирать: идти вперёд или назад, ждать подачки или работать не покладая рук, поступать честно или... Жизнь Александра Филатова была безупречно честной. Его простота — не та, что хуже воровства, а та, что отличает человека действительно умного и благородного — притягивала людей разных возрастов, наклонностей, занятий. Да и сейчас не для того ли мы читаем его произведения, интересуемся подробностями биографии, чтобы найти там ответы на свои собственные «больные» вопросы? «Если хочешь стать человеком, то поучись этому у своей жизни. Как? Проанализируй. Брось завышать среднее, унижать и без того низкое, займись конкретными и простыми делами. В каждом деле есть высокий мотив, и если ты не шулер и мот — скоро убедишься в этом. Человек знаменателен своими поступками. Так что за дело...», — так писал А. К. Филатов своей будущей жене. В таком «духе» он старался потом воспитывать своих учеников. Так он жил сам... Учил детей в Топлинке родному языку и литературе, занимался с молодыми литераторами при Союзе писателей, сотрудничал с газетами, писал...

Слайд 72

Продолжение статьи «Узнаёте этот голос?» Н.ГЛАДКИХ 72 При жизни вышли сборники стихов Филатова «Струна», «Огни зовущие», «Окно». Он готовил к печати новую книгу — стихов и прозы. Не успел... И вот прошло девять с лишним лет с 25 октября 1988 года. Книга вышла. Наверное, не стоит сейчас разбираться, по какой иронии судьбы это не произошло раньше... Всякое в народе повторяли — Выпал лист. И вышел человек. И его из виду потеряли. Хорошо, что книга увидела свет. В Издательском доме «Шаповалов», при финансовой поддержке администрации области. Вот она перед нами — «Я воскресну в травах спелых. А. Филатов. Избранное».

Слайд 73

Статья в газете «Наш Белгород» от 20 марта 1998 года 73 «Время разбрасывать камни…» Автор: Николай ГЛАДКИХ Об Александре Константиновиче Филатове писали много как о талантливом поэте, страстном публицисте, самозабвенном учителе и педагоге, сильном и мужественном человеке, активно жившем и творившем наперекор трагической судьбе, с юношеских лет приковавшей его к инвалидной коляске. О нём писали собратья по перу, критики, журналисты, литературоведы, любители и ценители поэзии. Ему посвящали и посвящают свои стихи ревнители и эпигоны, друзья и соперники. Ему построили, что называется, памятник, основу композиции которого и составляют перечисленные мною краеугольные камни. Показателен в этом отношении фильм, снятый белгородскими кинематографистами, лейтмотивом которого являются повторяемые многократно раскаты рокового выстрела в спину. Рукотворный материал, заложенный ещё при жизни поэта, заслонил от по-настоящему пристального взора памятник нерукотворный, возведённый самим поэтом — его монументальную и абсолютно уникальную поэзию. Никто не воспользовался ни разу ключом к расшифровке его творческой первоосновы, который он собственноручно вручал людям, писавшим и говорившим о нём. «Я знаю цену жизни, но я знаю и цену смерти», — так признавался А. Филатов О. Истоминой, члену Союза журналистов России, которая приводит эти слова в своём предисловии к книге: «Я воскресну в травах спелых». Истинная суть поэзии А. Филатова не в цене жизни — это само собой разумеется, это почти банально. Эта суть — в этом А. Филатов как поэт уникален абсолютно — в цене смерти. Она, смерть, и является кодом к истолкованию филатовской поэзии. Я человек, искушённый и в жизни, и в поэзии, далеко не религиозный и не предрасположенный к мистике, но когда я читаю книгу «Я воскресну в травах спелых», чувствую настоящий мистический трепет. Уже само построение книги повергает в это состояние. В первой части публикуются стихи, вошедшие в сборники. По свидетельству составителей, деление это спонтанное, бессознательное, чисто формальное. Но когда читаешь стихи, то возникает острое ощущение того, что обе части написаны как бы двумя разными Филатовыми. Первая часть — это «живые стихи», написанные от имени жизни, вторая часть — это стихи «мёртвые», потусторонние, подсмотренные или подслушанные откуда-то из Зазеркалья. Вот стихотворение первого раздела:

Слайд 74

Продолжение статьи «Время разбрасывать камни…» Н. ГЛАДКИХ 74 За ночь деревья сполна облетели. В лес с непокрытой вхожу головой. В воздухе пахнет недавней метелью, Пахнет землей и осевшей травой. Хмурится небо — плохая примета! Осень моя — это память во мне, Память о прошлом, о выцветшем лете Память о первой неясной весне. Осень моя — неизбежность разлуки. В чем-то я был неудачлив до слёз. Осень моя — оголённые руки Хмурых ракит и веселых берёз... Это стихотворение полно предчувственных переживаний, тягостных и светлых воспоминаний, ёмкое и точное. Оно «живое». А вот стихотворение из второй части, где поэт с холодной рефлексией сообщает о своём уходе: Выпал лист, как выпадает снег, В ночь на двадцать пятое. И вышел Утром одинокий человек Починить соломенную крышу. Вышел, а вернуться не успел... Говорили всякое в народе: То журавль колодезный скрипел, То журавль кормился в огороде.

Слайд 75

Продолжение статьи «Время разбрасывать камни…» Н. ГЛАДКИХ 75 То исчез за тучами навек... Всякое в народе повторяли — Выпал лист. И вышел человек. И его из виду потеряли. Это фатальное положение поэта в перекрёстном отражении двух зеркал — жизни и смерти. Эта сказочная перекличка земного и потустороннего взгляда в двух частях книги и составляет своеобразие поэтического мира А. Филатова. Какое гениальное сужение образа от облетевших деревьев до выпавшего листа, переход от живого настроения к мёртвому пейзажу, от памяти к молве, от живописной картины к призрачному видению! А какой мистический дар предвидения — ведь А. Филатов умер в ночь на двадцать пятое октября 1988 года! Это он повторяет и в стихотворном обращении к своему портрету: Ты двадцать пятого родился, Я двадцать пятого умру... До этого глубинного истока поэзии А. Филатова — постоянного присутствия смерти в жизни — не докопался, увы, пока никто. Может быть, это связано с тем, что все, кто писал и говорил о нём, снимал фильмы о нём при его жизни, знали его в той или иной степени, были связаны с ним тем или иным образом. Я этой чести не имел, но я думаю, не это главное. Просто просмотрели — опять же по самым разным причинам — тот факт, что сам поэт давал нам индульгенцию на разговор на эту жесткую, даже жестокую тему его пресловутой «неполноценности». Только так я расцениваю его суровые строки: Горькая обида, А в лице покой. Кресло инвалида Двигаешь рукой Незлобливой... Где там Злобе прорасти:

Слайд 76

Продолжение статьи «Время разбрасывать камни…» Н. ГЛАДКИХ 76 Белый свет со светом У тебя в чести. Да ещё прощенье Вопреки судьбе... Да сплошное мщенье Самому себе. Пора, пора нам разбросать миф о Филатове по камням, которые мы сами собрали, и заняться глубоким изучением его мощной и совершенно неповторимой поэзии. А. Филатов — не просто «певец родной земли», борец за экологию, кристально чистый и мужественный гражданин и прочее. Это Поэт, однажды умерший и воскресший — это тоже всего лишь неточный перифраз его строк — и видевший жизнь и смерть одновременно. Это поэт, предвидевший свой уход и отождествивший его с уходом из нашей жизни и её векового уклада, и её великой поэзии. Незадолго до смерти А. Филатова было снесено его родное село Топлинка. В некрологе газеты «Знамя» хорошо знавшие А. Филатова сотрудники её редакции написали: «Не стало Топлинки — не стало и Филатова». Они тоже не поняли, что Топлинка — это не просто русская деревня, это «Матёра» Валентина Распутина. И здесь напрашивается аналогия из области мистики: на съемках фильма по повести «Прощание с Матёрой» погибла замечательный режиссер Лариса Шепитько. Трагическая это тема — прощание с Россией! Ощущения от прочтения книги очень неоднозначные, и каждое впечатление двояко. Самое первое, самое живое впечатление: такой поэзии больше нет, в смысле её присутствия в пресловутом « литпроцессе », и неизвестно, когда ещё будет. И в приливе этого сознания присутствует чувство глубокой печали самого Филатова по этому поводу, отчётливо и однозначно высказанное в стихах: Всё меньше горячих поэтов. Откуда такая беда? Над миром, как прежде, рассветы, И в балках, как прежде, стада...

Слайд 77

Продолжение статьи «Время разбрасывать камни…» Н. ГЛАДКИХ 77 ...Откуда ж угрюмость? Откуда Вселенский сквозной неуют ? Ясно видел поэт, какая литература придёт на смену его свободной и красивой лирике: придёт стихотворчество на выморочную «злобу дня», где злобы много, дневного света мало, придёт новое деление на своих и чужих, придёт нытьё сексуально озабоченных импотентов, базарно-балаганная эстрада, экологическая конъюнктура. И взывал. Но только к своей лире: Звени, звени не уставая, Струя, которая струна — Души солома полевая, Души колючая стерня. Звени над временным затишьем, Дразни, упорствуй и шали, И вознесись над обесстишьем И черностишием земли! Откуда, действительно, «вселенский сквозной неуют », откуда затишье и бесстишье, чем загрязнён воздух, который, как известно, необходим как для рождения звука, так и для его восприятия? Для ответа на зтот вопрос достаточно перечитать стихи и прозу А. Филатова и попытаться уяснить, чего в них нет. В его стихах нет ни слога роптания, возмущения или неприязни — это, к слову, находило выход в его не менее талантливой и смелой публицистике, — а есть удивление, недоумение и глубокое духовное неприятие всего, несущего в души разрушение, уныние, бездействие. Филатовская риторика — это ещё и интуитивно угаданный путь сублимации невостребованной физической, нервной и психической энергии в энергию создания оптимальных и естественных поэтических форм общения с окружающим миром, в первую очередь, с рукотворным и рукотворящим :

Слайд 78

Продолжение статьи «Время разбрасывать камни…» Н. ГЛАДКИХ 78 Куда ж я за доверием уеду? Куда же я за верой улечу? Я доверяю собственному следу, Который от младенчества топчу. Я доверяю женщине и другу, И полю, и колхозному двору. И песне, оживляющей округу... На том живу, на этом и помру. С таким же непоколебимым доверием и к будущему, в котором суждено воскреснуть и быть заново прочитанной его поэзии. Я читаю раскрытую книгу осеннего леса И ответы ищу на мучительный, долгий вопрос... Дунул ветер, кустами поклоны отвесил И порвал мою книгу. Листы по дорогам разнёс. И теперь не спасти, не сложить эту книгу вовеки, Но мне радостно всё же, что новая книга весны На заре будет читана новым смешным человеком, Что придёт, как и я, за удачею к тайнам лесным. А это возможно только с воскрешением и родной земли, и поэзии вообще. В это филатовское откровение хочется и нужно верить, потому что, как я в меру сил пытался показать в этих заметках, Поэт ничего не написал зря!

Слайд 79: Валентина Цоллер (Белецкая)

79 Валентина Цоллер (Белецкая) Н. Гладких «Дорогие мои земляки» (Газета «Знамя» 14 марта 1998 г. с. 5) В память о поэте

Слайд 80